2022年07月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

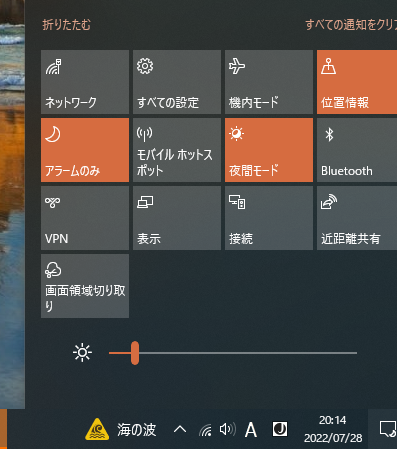

Windowsキー+「A」で、アクションセンターを開く!

パソコン校務時短研修を企画しています。8月3日に行うのですが、その内容の具体化が遅れていて、あせっています。時短ネタが載っている本は何冊か買っていたのですが、積読していました。必要に迫られて、ようやく読み始めました。すると、明日の研修でも役立ちそうなことが書いてありました。明日の研修は、遠隔講師です。遠隔で講師の話を聞く場合、スピーカーフォンをBluetoothでつなげると、複数人が集まっている会場の各自の音声を講師に届ける際に、重宝します。僕は、このBluetooth接続が、苦手なのです。勤務市で採用した1人1台端末の場合、画面の右を指ですっとこすると、その設定画面が出るはずなのですが、あせっているからか、全然出なかったりして、結局ほかの人にやってもらうことも、しばしばです。なので、「Bluetooth接続」の設定ボタンを含むアクションセンターをさっと表示させるキーボードショートカットが本に載っているのを見つけたときには、「これ、いいじゃん!」と思いました。これまでに比べ、アクションセンターを呼び出す必要性が高まっているので、この機会に覚えておきたいと思いました。そのショートカットキーは、Windowsキー+「A」です。僕は「ウインドウ、アクションセンター」と覚えます。ちなみに、Windowsキー+「D」は、「ウインドウ、ダウン」と覚えました。合言葉と一緒に覚えると、身につきやすい気がします。▲我が家のパソコンで、アクションセンターを呼び出した画面です。↓この技が載っていた本は、こちら。『マウスいらずで快適! パソコン時短術』 (TJMOOK) [ 山橋 美穂 ]

2022.07.28

コメント(0)

-

「なぜクーポン券は小さいのか?」~ビジネス小説『会計天国』から学ぶ

ビジネス小説『会計天国』を読み終えました。【中古】『会計天国 今度こそ最後まで読める、会社で使える会計ノウハウ』(PHP研究所、竹内謙礼/著 青木寿幸/著)夏休みだから本を読む時間があるかな、と、古本屋で10冊ぐらいまとめ買いした中の1冊です。すでに10冊も買っているのに、なんと昨日も別店舗で10冊ぐらいまとめ買いをさらにやってきました。計20冊ぐらい、読む本がドバっと増えました。果たして読み切れるのかー?さて、こちらの小説は、会計の知識で人助けする、という内容を大変面白く小説化したものです。その設定が、絶妙です。(詳しくは、本書をお読みください。)書いてある会計知識は、経営者へのアドバイスとして書かれています。でも、経営者ではなく、ビジネスマンではない人が読んでも、世の中の経営の裏側が分かって、面白いですたとえば、クーポン券。僕は、クーポン券が大好きで、新聞の折り込み広告にクーポン券がついていたら、そのチラシは手元に置いておいて、「もしかしたら行くかもしれない」と思って、クルマに積みます。(笑)本書では、クーポン券について、次のような記述がありました。・「なんで割引してくれるクーポン券って、あんなに小さくて使いにくくなっているのか知ってる?」・「面倒臭くてもクーポン券を切り取って保存して使うお客だけに商品を値引きしているの。」・「値下げするときには、お客をちゃんと選んで行うべきだったのよ。」・「それなのに、すべての商品を値下げしたから、高い価格で買ってくれるお客にも安く売っていることになるでしょ」(同書 p129より)「なるほど」と思いました。世の中、僕みたいにクーポン券で少しでも安くなるように手間を惜しまない人と、面倒なことはいいから買えればいい、という人がいるんですね。僕は昔から、チラシを比較検討して、安いところを探したり、昨日も、ATMの引き出し手数料が110円かかるから、引き出すのをやめて、引き出し手数料無料のところまで翌日に行き直そうと考えたりしているタイプです。世の中、自分と同じような人ばかりではない、というのは、覚えておかないといけませんね。「いろんな人がいる」ということを前提に考えないと、経営者としては、機会損失にも、なるようです。もう一つ、印象に残ったところを、引用します。いま、学校現場はすごく忙しくて、働き方改革が叫ばれています。でも、なかなか変わっていかない。その理由をずっと考えているのですが、本書の中のあるフレーズが、その理由として目に飛び込んできました。・「人間は忙しいと、今のままでいいと思いがちなんだ。 一課は赤字なんだから、暇にするべきなんじゃよ。 特に、モーレツ社員の桜井課長を意図的に暇にすれば、 心理的に不安になって、新しいアイデアを出してくるはずじゃ」(同書 p246より)「学校の先生」って、熱心な人が多くて・・・。民間企業で言うと、それは「モーレツ社員」ですよね。そうか、モーレツ社員は、忙しいと、それでいいと思ってしまいがちなんだ。なんか、超基本的なことなんですが、腑に落ちた感じです。ぼくはモーレツじゃないので、忙しいのは嫌なんですが、周りは実は忙しくてもいいと思っているのかもしれないですね。このあたりでも、自分とほかの人では違うかも・・・ということを、新たに認識させてもらった気がしています。最後の最後、本書の「教え」のポイント的なところを、引用して、終わります。・「いいかい? 常に 『なぜ、こうなったのか?』と、 自分達の行動を見直すことが大切なんじゃよ」(p257より)・「過去のやり方を反省し変わり続けることができる組織こそ、生き残ることができるんじゃ」(p259より)いやあ、勉強になります!本質的なことは、他の業種でも全く変わらず、応用可能ですね。ほかの仕事でも、プライベートな生活でも、そして子どもたちの学習についても、普遍的に通じる、本質がそこにある、と思いました。小説形式で面白く読めて、ためにもなったので、とてもよかったです。ビジネス用語はそれなりに出てくるので、経営に全く関心がなかったり、予備知識が全くなかったりする人は、読者層として想定されていない気がしますが、社会人ならピンとくることも多いと思います。興味がありましたら、ぜひ、読んでみてください。ところで、本書は文庫版が出ています。僕が読んだのは文庫版じゃないのですが、今読むなら文庫版のほうが良さそうです。『会計天国』 (PHP文庫) [ 竹内謙礼 ]そして、なんと、マンガ版も出ていました。設定やストーリーが面白いので、たしかに、マンガ向けの内容だと思います。【中古】『COMIC会計天国』 / 竹内謙礼

2022.07.27

コメント(0)

-

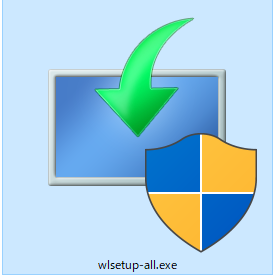

Windows10のPCに「ムービーメーカー」をインストールする方法

動画編集ソフトとして大変シンプルで使いやすい「Windowsムービーメーカー」。今のパソコンにはついていませんし、サポートも終了しているのですが、「それでも、使いたい!」という声を、いまだに多く聞きます。かく言う僕も、「ビデオエディター」より「ムービーメーカー」派です。いまだに「ムービーメーカー」を主要動画編集ソフトとして、活用しています。そういうわけで、今日は、サポートの終了した「ムービーメーカー」をWindowsパソコンに新しくインストールする方法を書きます。といっても、その方法は、すでに別のサイト様で書いてくれていますので、リンクを貼っておきます。▼【2021年版】配布終了したWindowsムービーメーカーをインストールする方法 (名古屋市パソコン修理サポート屋かおるやブログ様、2022/06/23更新)上のサイト様にすべて書かれているのですが、こういうサポート終了ソフトのインストールファイルをネット上で探していると、いろいろと、罠があります。「日本語版」にこだわると、変なものをつかまされたりします。(変なものがくっついてきたりします。)ここはいさぎよく、US版をダウンロードしましょう。なお、上のサイト様でもしっかり書かれていますが、あくまでも自己責任です。別に法律に触れるわけではありませんからつかまったりはしませんが、何かあっても責任はとれません。それでもいいという覚悟のうえで、インストールしてください。(^^;)↑これがインストール用のファイルです。実は今日リクエストがあったので、ムービーメーカーの入っていないノートPCにWindowsムービーメーカーを新しくインストールしました。正規版であっても、やっぱりいろいろついてくるので(笑)、「フォトギャラリーとムービーメーカー」というチェックだけをつけて、なるべく余計なものがついてこないようにしました。無事、インストールできました。いちおう、僕の経験上、Windows10でもムービーメーカーは何の問題もなく、動いています。ただし、あくまでも自己責任で使ってくださいね!ちなみに、アプリ一覧から探す場合、ムービーメーカーは「Movie Maker」と英語表記になっているので、「M」のところにありますよ♪P.S. ムービーメーカーが対応しているファイル形式については、以下のサイト様をご覧ください。▼ムービーメーカーのファイル形式リスト - fu-non

2022.07.25

コメント(0)

-

「だからええねん。ありのままで」 ~尾崎里美『ちっちゃいおっちゃん』

『ちっちゃいおっちゃん』は、とてもおもしろい本です。ジャンルとしては、自己啓発小説になると思いますが、とにかくオモロイ。『ちっちゃいおっちゃん 笑って学べる心のおべんきょう』(尾崎里美、カナリア書房、2010、税別1500円)「ちっちゃいおっちゃん」は、著者が神戸でおこなっているイメージトレーニングの登場人物らしいのですが、とにかく大人気だそうで、本書のような小説の形で読んでも、すごくおもしろいのです。本書については、過去のブログ記事で一度「感動した」と書いて以来、その詳細にはふれていませんでした。今回はひとつ、この本の内容に切り込んでみたいと思います。本書は、一言で言うと、「さえないオッサンが、関西弁の女の子に出会って、人生で大切なことについて教えてもらう話」。さえないオッサンの自分としては、主人公が自分とオーバーラップして、しかたありませんでした。(笑)女の子の名前は、のぞみちゃん。関西弁でツッコミが激しいですが、大切なことを教えてくれます。そのアドバイスの究極のところを、最終章第4章から、少しだけご紹介します。・「やる気なんかいらんねん。 自分でどんどん”その気”になるんや。 ”やる気”より”その気”やで」(p138より)前回・前々回と、「やる気」の出ない子どもにどうやる気を起こさせるか、という話題を書いていましたが、改めて読み返すと、「やる気」を出させるというより、「その気にさせる」というものでした。「やる気より、その気」似ているようで、違います。「やる気なんかいらんねん」とキッパリと言い放たれると、なんだか、その気になってしまいます。・「正しい生き方なんてないんや。 がんばらんでもええねん」・「なにをしてもええねん」(p148より)究極の、承認。こんなことを言ってもらったら、そりゃあ、生き方、変わります!・「長所と短所は表裏一体。 短所を裏返すと長所やねん。 だから、短所を消したら長所も消えてしまう」・「だからええねん。ありのままで」(p131より)この本を読んでから、僕の中で、次の歌がずっとこだまするようになりました。この歌、好きなんですよね。「ええねん。」トータス松本さんは、僕が非常にご縁のある、兵庫県西脇市のご出身。ちょうどこのあいだ、彼の自伝を古本屋で見つけて、購入しました。よく知っている地名が出てきます。楽しんで読めそうです。『部屋の隅っこには恋のかけら』(トータス松本、ぴあ、2011、絶版)オビより:「トータス松本の44年すべてを語り下ろした決定版」「なにしてもええねん」って言われたら、いっぱい行動できそうです。あっ。もう、その気になってるわ!▼尾崎里美さんの教え~『夢を叶える 0.1秒で人は変われる!』(2021/03/27の日記)▼尾崎里美『幸せの真実 本当の自分に還る』 人間関係と心の問題を考える寓話 (2021/03/01の日記)

2022.07.19

コメント(0)

-

移動教室に行かずに大泣きしていた子への音楽療法的な(?)関わり

昨日は、岩下修先生の『AさせたいならBと言え』をご紹介しました。「子どもたちのやる気を引き出すために、教師の言葉かけを工夫しよう!」という内容でした。それはすごく大事なことですが、何事も、それだけがやり方だということは、ないものです。やる気を引き出すために、あえて「言葉を使わない」というケースも考えられます。むしろ、言葉だけに頼らないことが、指導や支援の幅を広げると言えるかもしれません。今日は、自分自身が過去にやってみたことで、言葉に頼らなかった事例を紹介します。4年前にFacebookに投稿した内容です。ある日のことです。音楽の時間なのに、移動できずに、廊下で一人、泣いている子がいました。 ほかの子どもたちは、すでに音楽室に移動して、いませんでした。大泣きに泣いていて、ちょっと、とりつくしまもないような状態でした。泣きやんでも、言葉は入らなそうな状況でした。こういうとき、いつもなら持ち歩いている筆談ボードなどのアイテムを使うのですが、その時は何も持ち合わせがありませんでした。膝を抱えて泣く子。言葉以外で、気分を変える、何かきっかけが欲しい。こういうとき、僕は音楽療法的な関わりをすることがあります。別に音楽療法の専門家ではなく、音楽が好きな素人にすぎませんが、、、。その子の左右に僕の左右の手を置き、床をたたきます。そのリズムで、気分を変えます。タンタンタタンタ ツタンタタンタン。「?」という表情をする子ども。もう泣くことはなくなりました。彼の気持ちを感じようとしながら、気持ちがリズムに引っ張られるように、たたく強弱に個性を出し、スピードを若干上げていきます。タンタンタタン タンタンタタンタン。音色の変化をつけるため、履いていたスリッパを脱いで、それをたたきました。パンパン スパパン パパンパンパパン。しばらくたたいて、「わあ、このスリッパ、いい音するなあ!」独り言から、呼びかけへ移行。「いい音するで。たたいてみ?」笑顔になって、スリッパをたたくその子。気分転換はこうして、果たされました。その後はその子の方から話し始め、会話もできました。言葉にならないこうしたやりとり、かなり好きです。かなり変な先生ですが、こういう変な関わりをする先生が1人ぐらいいたっていいんじゃない?と思っています。「スリッパをたたくといい音がする」という、どうでもいい知識が、人生を豊かにします。😗今回のは個別対応の際の事例ですが、集団の前に立った時にも、「あえて言葉を使わない」というのは、自分の打ち手の1つとして、考えておくといいと思います。何も言わずに子どもたちと正対したままじっと待つ、というのも、あえて言葉を使わないケースの1つですね。

2022.07.18

コメント(0)

-

子どもの心を動かす言葉がけの具体例 ~岩下修『AさせたいならBと言え』

教育書の中でも伝説的な1冊があります。岩下修先生の、『AさせたいならBと言え』。タイトルにも、内容にも、「教育者として覚えておきたいこと」の本質が、ここに、ギュッと凝縮されています。すでに発刊からかなりの年数が経っていますが、今の若い先生方にも、ぜひ読んでほしいと思います。『AさせたいならBと言え 心を動かす言葉の原則』(岩下 修、明治図書出版、1988、1386円)▼出版社公式サイト(現在も継続販売中!!)若い先生にありがちなのが、Aさせたいときに、Aしなさいと言ってしまうことです。「勉強しなさい」「姿勢を正しなさい」「掃除をしなさい」「やる気を出しなさい」などなど・・・。そこには、工夫が何も、ありません。工夫がなく、直接的な命令で子どもたちを動かそうとすると、先生も子どもたちも、楽しくありません。言い方を工夫して、やり方を工夫して、楽しく学習することが肝要です。岩下修先生は、書かれています。・子どもを動かすとは、「子どもの心を前向きに動かす」ということなのである。 これだけは、常に心しておきたい。(p204)子どもたちのやる気がないとなげいているそこのあなた!(僕も、その一人ですが・・・。)やる気がない子のやる気を引き出すのが、僕たちの腕の見せどころなのです。子どものせいにしている場合ではありません。では、この本の中の記述から、印象的なところを少しご紹介します。僕は音楽が好きなので、音楽の授業で、先生の指揮に注目させたい時の言葉がけを少し引用してみます。なお、指揮の事例では、岩下先生は、北岡隆行先生の事例を紹介されています。(本書には、岩下先生ご自身の事例だけでなく、全国のたくさんの先生方の事例が具体的に紹介されています。)・(タクトの代わりをしている)先生の人さし指の爪を見なさい。 ここに、みんなの声をぶつけてください。(p128)この指示は、「小さな特異点」を示すという原則に基づいています。子どもの視線というのは、あっちこっちに飛びます。30人いれば、30人があっちこっち見ているのが、普通です。その視線を集め、みんなで同じところを見るようにさせるには、「前を見なさい」では、漠然としすぎているのです。少し言い方を工夫される先生なら、「先生の手を見なさい」と、見るところを限定されます。しかし、それでも足りないのです。本書で紹介されているのは、「人さし指」の、しかも、その「爪」です!そこまで小さな特異点を示すから、子どもたちはかえってその難しいことに挑戦しようとするのです。そこまで具体的だから、「やってみよう」という気になるのです。さて、このブログ記事を書くにあたり、この本の書名でネット検索をすると、なんと、今年になって、この本の「イラスト図解版」が出ていることが、分かりました。『イラスト図解AさせたいならBと言え 子どもが動く指示の言葉』(岩下修、明治図書出版、2022/5、2310円)この本が紹介されていたAmazonでの「出版社からのコメント」が、大変シンプルでした。教師になったら必ず読みたい!説明不要の名著だからこその、出版社コメントですね。さあ、あなたも、「Aさせたいなら、Bと言え」を実践して、楽しい教師生活を、送っていきましょう!

2022.07.17

コメント(0)

-

我が家のふとん問題が解決! 古いマットレスを捨ててきました。

我が家のふとん問題については、語り出すと、長くなります。そもそも、「家族4人の布団が、敷けない(入りきらない)」という問題がありました。なんとか敷いた後にも、「フローリングに布団を敷くと、かびる」問題が発生しました。その後も、僕の個人的な、「寝付きが悪い」問題が、続きました。個人的な問題は、あと2つ、発生していました。それは、「夜中に目が覚める」問題。夜中に目が覚めた後の、「寝れない」問題。いちおう、このあたりの問題は、あれやこれやのいろいろな顛末があって、現在はほぼ解決しています。それを語り出すと長くなるので、やめておきます。(^^;)聞きたいですか?(^^;)解決したので、先週末、住んでいる自治体のクリーンセンターに、古いマットレスと敷き布団を持ち込んで、捨ててきました。クリーンセンターで持ち込みの粗大ゴミ等を捨てると、重量に応じて、料金がかかります。ただ、ゴミを持ち込んだ時に、まったくそれを計量する様子がなかったので、不思議に思っていました。帰るときに、クリーンセンターの見事な工夫が、分かりました。クルマがクリーンセンターに入る時に、クルマの重量を、知らないうちに量られていたのでした。帰る時にもクルマの重量が計量されていて、その差で、帰る時に金額を請求されるのでした。僕のときは一番軽い区分けに入っていたようで、「100円」でした。ほかの人はもっと山ほどクルマに積んで持ち込んでいたので、マットレスと敷き布団だけを持ち込む人は珍しかったようです。勉強になりました。

2022.07.16

コメント(0)

-

「100%ではないゴール」 ~『全員参加の全力教室2』『学校の枠をはずした』

テストの最高点は何点ですか?100点ですか?ほんとに、それで、いいんですか?実は、100点を上限にしないテストで、上限をとっぱらったことにより、200点や300点をとる子どもたちが次々に出てきた、という事例があります。どういうことかと言うと、たとえば漢字テストです。漢字50問テストで、1問につき、2点です。そうすると、全部できていたとしたら、100点ですよね?これの上限を崩すということは、ほかにも点が入る要素を追加するということです。僕が知っている事例で言うと、問題に出てきた漢字を使う熟語を、問題の傍の余白に書きます。その熟語の漢字使用例が正しければ、ボーナスでさらに1点入ります。こんなふうにすれば、上限は100点ではなくなるわけです。だいたい、上限が100点だったら、100点とれる子は、テストの残り時間を持て余してしまいます。上限を崩すという工夫は、学校現場で、もっと試みられていいと思います。上の事例は勤務市の先生がされていたものですが、教育書にもこういう事例はたまに出てきます。僕の手元にある本で言うと、たとえば次の本の中にも、記述がありました。『全員参加の全力教室2 燃える!伸びる!変わる!ユニット授業 燃える!伸びる!変わる!ユニット授業』 [ 杉渕鐵良&ユニット授業研究会 ]上の本の中には、「無限漢字」として紹介されています。「100点という枠をはみ出す無限漢字 駒田 友希 東京都杉並区立方南小学校」(『全員参加の全力教室2』p15~20に実践記録報告を収録)これはこれで素晴らしい実践だと思いますが、実は、今回僕が言いたいのは、そういうことではありません。さらに、その上を行きます。(?)100点を越える点がもらえる場合があるとして、あくまでもそれは、先生が決めたルールです。『学校の枠をはずした』 という本では、あるアーティストの、次のような言葉が、載っています。ゴールの見えない作業をひたすらやっているときに、ある子どもが、尋ねました。「今どのくらい進んでいるのでしょうか?」これに対する答えが、こうです。「100%で言えば、80%。 でも、300%だったら、60%かな」この章の最後で、質問した子どもは、最後には「誰かが決めた100%を目指すのとは別のゴールがあることに気づいた」と書かれています。(『学校の枠をはずした』 p88)『学校の枠をはずした 東京大学「異才発掘プロジェクト」の実験、 凸凹な子どもたちへの50のミッション』 [ 東京大学先端科学技術研究センター中邑研究室 ]学校のテストがあまりにも絶対視されると、子どもは、「100点」という枠に、慣れてしまいます。人生に、100点は、ありません。あなたは、あなたの人生で100点をめざしていますか?「100%で言えば、80%。でも、300%だったら、60%かな」と言えたら、ステキですね。本来、勉強というものは、どこまで行っても、果てがないものです。ゴールは、自分で決めるものです。テストで100点がとれない子にしても、そうです。ゴールは、自分で決めたら、いいのです。

2022.07.11

コメント(0)

-

「自分自身で判断しない人が、王道に行きがち」 ~四角大輔『やらなくてもいい、できなくてもいい。』

四角大輔さんの本を偶然読んで以来、主張にとっても共感して、他の本も読み始めています。今日は、『やらなくてもいい、できなくてもいい。』という本の中で、僕が一番覚えておきたいと思った言葉を、メモしておきます。『やらなくてもいい、できなくてもいい。 人生の景色が変わる44の逆転ルール』(四角大輔、サンマーク出版、2010、絶版)その言葉が、こちら。 ↓「自分自身で判断しない人が、王道に行きがち」(p216)最後の最後の章で、書かれている言葉です。ここに至るまでに、自分らしさを大事にすることが、具体的な体験の例を交えながら、何度も書かれています。だからこそ、「王道を行く」ことが、もしかすると、何も考えないことになっていないか、という警告として、ストンと胸に落ちてきました。王道を行くこと自体は、いいと思うのですが、何も考えずに、「みんなが行くから行く」、「みんながやるからやる」、みたいな思考停止は、絶対に避けたい、と思いました!過去に書いた、四角さんの本の読書メモは、こちら。 ▼四角大輔『自由であり続けるために』その1~「なくても別にいい」 ▼四角大輔『自由であり続けるために』その2~「まず歩く」 ▼四角大輔『自由であり続けるために』その3~「すべてを捨てたつもりでも残るモノがある」

2022.07.10

コメント(0)

-

オリジナル曲「ねこ!だいすき。」の動画ができました。

オリジナル曲「ねこ!だいすき。」の動画ができました。ぜひ、聴いてください。1分だけの超短い曲なので、すぐに終わります!歌は、ココナラで依頼して、女性の方に歌っていただきました。Ameさんという方です。歌を依頼するときに、自分の声で仮歌を録音したのですが、せっかくなので2番(?)のときに、にぎやかしで、その録音も小さい音で重ねてみました。いらん、ような気もしますが・・・。動画は、ネットで入手できる、フリー動画を編集して作成しています。短時間で一気に作りましたが、僕が作ったYouTube動画の中で一番動画らしい動画になった気がします。サムネイルは、Canvaで作りました。Canvaは、テキストをあちこちに配置して、サムネイル画像を作成するのに、本当に便利ですね~。▼高校時代に作曲した「明日へのマーチ」をYouTubeで公開しました♪(2022/07/02の日記)

2022.07.09

コメント(0)

-

「うまく話すの禁止」 ~鴨頭嘉人『あなたのスピーチレベルがあなたの年収を決めている』

僕は、話し下手です。というより、コミュニケーションが苦手です。論理的な話はできますが、感情を混ぜた話ができません。結論だけを、端的に言ってしまいます。すると、話がすぐに終わってしまいます。イメージが膨らむように、五感に訴えるように話すことができませんし、ストーリーにして語ることが、できません。先が気になるように、ワクワクさせるように話すこともできません。そこで、「話し方」をよくする本を、自分のために、よく読むようになりました。今日は、その中から、鴨頭嘉人さんの本から、覚えておきたいと思ったことを引用します。『あなたのスピーチレベルがあなたの年収を決めている』(鴨頭 嘉人、かも出版、2018、1100円)この本の中で、僕が衝撃を受けたのが、次の一言です。「うまく話すの禁止」(p68)うまく話そうと思っていた、僕の鼻っ柱を折られました。もちろん、理由も書かれています。「うまく話そうとすると、あなたの思いが伝わらなくなるからです。」(p69)たしかに、話し方というのは、手段に過ぎません。学校では特に、話し方や聞き方などについて、観点別に評価する傾向がありますが、「大事なのは、そこですか?」と改めて問われると、「・・・・・・。」と、言葉に詰まります。ほんとうに大事なことは、そこではない、と分かっているからです。取り繕うことを覚えて、スキルで武装したところで、自分を偽っているのなら、伝わるものは表面的なことだけに留まってしまいます。表面的なことは、本を読めば、書いてあるのです。生の言葉で伝わるものは、本心から出た、本気の言葉であり、僕の「話し方」が不十分なのは、スキルの問題ではなく、自分の言葉で語っていないからだ、と気付きました。自分の言葉ではなく、借り物の言葉で語っていると、聞いている人の心に響かず、右耳から左耳に通り抜けてしまうのです。・実際の現場では「良い話」が伝わるのではなく、 「本当に思っていること」と「実際の言行」が一致しているとき、 その話が相手に「伝わる」んです。(p74)なかなか耳が痛いところです。自分が普段できていないことを、理想として語っても、ウソになります。語ることはできますが、伝わるとは、思えません。そんなカンタンなことにも、なかなか気付かずにいました。・うまく話そうとするのは傲慢であり、素直の反対である(p75)「うまく話そうとすること」そのこと自体の傲慢を、見事に看過された気がします。僕は子どもの頃、「あなたは素直なところがある」と、褒められたことがあります。初心を忘れず、素直な言葉で話すことを、一からやり直してみたいと思います。▼鴨頭嘉人『コンプレックス・リベンジ』~「コンプレックスは武器になる」(2022/06/11の日記)▼平野秀典『人を幸せにする話し方』4~短所を長所と捉える発想が、あなたを救う!(2011/02/23の日記)

2022.07.03

コメント(0)

-

高校時代に作曲した「明日へのマーチ」をYouTubeで公開しました♪

自分の作品を世の中に残さないと死ねないというクリエイター気質なので、高校時代に作曲した「明日へのマーチ」を今更ながら、YouTubeで公開しました。歌なしの、インスト曲。 オリジナルサイト「にかとま情報局」のBGMでした。 (同サイトはgeocitiesの閉鎖に伴い、忍者に移転して、一応、今もあります。)初期の作曲作品の中の代表的なもので、聴いていただいた方も多かったです。作曲スキルがまるでなかったので、いろいろな人の助けを借りて完成した思い出の曲です。YouTubeでは、初公開。 ▼「にかとまの音楽のページ」内に、以前書いた、この曲の解説があります。 http://www.ne.jp/asahi/nikatoma/music/Amrch.htm今を遡ること、30年前。高校のとき、電子研究部(パソコンをいじる部)で文化祭にゲームを出展しました。そのときのメインBGMがこれです。その後、ヤマハのQY8というおもちゃみたいな作曲装置(世に言うシーケンサー)を使ってアレンジを施そうとしましたが、いかんせん作曲知識がないので QY8の自動伴奏機能と、大学の寮の同僚のコード付けにフルに頼って作成しました。大学1年のときに作った「器楽曲ベストセレクション」なる自作のテープにて1曲目を飾っています。 それを読むと、高校のときの音楽の先生に楽譜直しをしてもらい、コードを寮の友達につけてもらい、録音のときにはこれまた別の寮の友人にCDラジカセを借りた、とあります。自分では何もやってない。(笑) ちなみに、自分では、ビブラフォンの「タララララン!」と駆け上がるところが、お気に入りです。 動画にするにあたり、「デザインAC」のフリー画像を使わせていただきました。それを、「ペイント3D」を使って透過画像にして、周囲の背景が見えるようにしています。そして、鏡面対象のものを別名保存。2種類の画像を交互に切り替えて表示することで、駆け出しているアニメーションを擬似的に表現しようとしました。 背景の色が少しずつ変わるのは、Web上のプログラムでCSSを使っています。以下のサイトのプログラムを使わせていただきました。 ▼動くWebデザインアイディア帳:背景の動き https://coco-factory.jp/ugokuweb/move02/5-1/ 2種類の画像を交互に切り替えるのは、マウスクリックで手動で切り替えています。それを画面録画で動画にしました。愛用の「FlashBack Express」という画面録画ソフトを使って、16:9のサイズで画面上の一部分をトリミング録画しています。▼デスクトップ 録画ソフト「FlashBack Express」の使い方https://freepc.jp/flashback-express画像の切り替えが手動なので、ちょっとしたずれが気になるところもあります。でも、クラッシュシンバルの音と切り替えのタイミングがうまく重なると気持ちが良かったです。この発想をそのままゲーム化しても、音楽と合わせて画像を切り替える音ゲーとして成立するかもしれません。画像切り替えは Java Scriptで実現しました。ただ、CSSのプログラムと混ぜた時に、なぜか2枚目の画像を表示させると変化中の背景も消えてしまいました。直し方分からなかったので、「ま。いいや」と思って、そのままにしています。▼デザインACでの使用素材 https://www.design-ac.net/designs/a5a7201e-302c-4a29-8f33-f253c8a6d30b/1133240/edit言い忘れてしましたが、動画としての最終編集は、「Windowsムービーメーカー」です。古いソフトですが、「ビデオエディター」よりもこちらの方が僕にとっては使いやすく、ずっと愛用しています。曲の感想や、動画の作成方法などについて、ご意見・ご感想いただけたら、うれしいです。今後も他のオリジナル曲をYouTubeで公開したいと考えています。なので、ぜひ、「こうしたら、もっとよくなるよ~」というアドバイス、お願いします!▼メロディを曲にしていくアシスト技術(2021/10/3の日記)▼自動伴奏でここまでできる!「それいけ!ロックン・ロール」を公開(2021/06/13の日記)▼自作曲をYoutubeで公開♪(「やまなし」と「きらきら星」)(2019/01/04の日記)▼オリジナル曲「みんなのうた」を公開しました♪(2020/10/04の日記)

2022.07.02

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 楽天アフィリエイト

- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…

- (2025-06-15 15:14:58)

-

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-

-

-

- 大学生母の日記

- 美濃吉「京の旬彩 丹波若どりの味噌…

- (2025-11-18 10:44:22)

-