2022年05月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

四角大輔『自由であり続けるために』その1~「なくても別にいい」

ちょっと最近マンネリぎみで、だらけてきています。そこで、若い人に向けて書かれた刺激的な自己啓発書を読んで、自分に活を入れています。それが、この本。ジャン!『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと』【電子書籍】(四角大輔、サンクチュアリ出版、2017、税別1200円)20代向けらしいですが、僕は40代ですが、非常に刺激をもらいました。少しずつ読んで、このあいだ、読み終わりました。いい本だったので、少しずつ読み返しながら、反芻していきたいと思います。四角大輔『自由であり続けるために』1(今回は、冒頭からCHAPTER1:p57まで) ・よく見てみよう。 それらのモノが活躍したのはいつだ? 大好きなもの以外は すべてノイズだ。(p29より)・「ないと物足りない」から 「なくても別にいい」へ。(p42より)・「足せるものを、足すこと」よりも、 「引けるものを、引くこと」を楽しもう。(p51より)・失ったら何が怖いのかさえはっきりしていれば、 妥協や迎合をせず、ギリギリのところで勝負できる。(p54より)本書は、中谷彰宏さんの本のように、最初と最後にメッセージがバシッと凝縮されて書かれています。この本を読み返して、さっそく本棚に合った、今は読んでいないマンガを「ブックオフにもっていくコーナー」に移動させました。仕事でもプライベートでも、「あったほうがよさそうなもの」があふれていて、コレクションはどんどん増えるばかり・・・。本書で明確に主張されているように、そろそろ本気で減らすことを考えていかないとなあ、と思いました。身軽になってこそ、新しいことに、挑戦できる。さあ、今こそ、身軽になるぞー!というところで、本書の読書メモは、また次回につづきます。

2022.05.30

コメント(0)

-

スマホひとつで教科書の文字をデジタル化する方法

紙の文字をデジタルテキストにしたいときというのは、わりとあります。それを実現する技術をOCRと言います。最近はOCRの技術が格段に進歩していて、びっくりします。たとえばどんな使い方があるのでしょうか?1.教科書のデジタル化Teamsには「音読の課題」というものがあります。テキストデータがあれば、それを子どもたちが音読した際に、正しく読めているか自動で評価する機能がついています。これについては、前多先生が分かりやすいワンポイント動画を作ってくださっています。この機能、すごく画期的なのですが、国語教科書の音読を課題にして出す場合、教科書のテキストデータが必要です。教科書のテキストデータについては、授業で使えるようになってきつつあります。ただ、今はまだ完全に提供されているとは言いがたい状況です。仮に自分で用意するとしたら、わざわざ打ち込みし直すなんていうのは、めんどくさい。こういうときこそ、OCRの出番です。(但し、教科書の内容には著作権がありますので、授業外の利用は控えましょう。 また、オンライン上での教科書データの利用に関してはSARTRASの登録が条件であり、その場合も限定された範囲のみに限った利用にとどめるべきですのでご注意ください。)2.スマホで撮影してデジタルテキストを抽出OCRソフトは、以前はスキャナーで読み込むのが一般的でしたが、今はスマホのほうが手軽に使えます。ただ、きちんとした平面で取り込むにはスキャナーのほうがベターでしょう。今回はスマホを使う場合を例に挙げます。スマホには専用の文字認識アプリがあり、いくつかは無料で使えます。無料でもかなり文字認識の精度が上がっており、オジサン世代としてはオドロキ桃の木山椒の木です。文字認識だけではなく、その後の活用のことも考えて、ここでは「Googleキープ」を使ってみましょう。「Googleキープ」の使い方は、ネット上にすでに分かりやすい情報が出ているので、そちらを見てください。▼写真で撮った文字をテキスト化できる「Google Keep」の便利な機能を紹介します (Tanweb.net様)「Googleキープ」は、抽出したデータをクラウド上に保存するため、PCからでもすぐに参照できるのが、なにげに大きなメリットです。Teamsの音読課題などは、PC上で課題作成をすると思うので、スマホを使うなら「Googleキープ」がいいかな、と思います。僕が先ほど試しに使ってみたところ、文字認識の精度はかなりよかったです。教科書ではなく、自宅にあった一般図書で試しました。ほぼ完ぺきなのですが、「かぎかっこ」と『にじゅうかぎかっこ』を間違えているところが1か所だけありました。このように、ほんのちょっと直しを入れないといけない場合は、OCRの場合、普通にあります。OCRは完璧ではないので、必ず見直しはおこなってください。 ▼テキストデータを読み上げるWebアプリ「音読さん」。写真も読むよ♪ (2021/12/15の日記) ▼指導書に、教科書のルビ打ち/分かち書きのデータあり (2021/09/10の日記)▼タブレットPCで、デイジーのデジタル教科書を使えるようにするには (2018/03/06の日記)

2022.05.29

コメント(0)

-

ウワサの保護者会「きれいな字を書くには」(笹田哲先生)

昨年の7月に、NHKの番組「ウワサの保護者会」で「きれいな字を書くには」という特集がありました。ずいぶん前に見て、ブログの下書きだけ書いてそのままでした。もったいないので、めっちゃ短いけど、とりあえず公開。親指が動かせるかどうかがポイントです!▼きれいな字を書くには<番組内容> (NHK「ウワサの保護者会」公式サイト)今の子は、特に「つまむ」経験をしてきていないのかなー。小学校高学年になってもグー握りで字を書く子、けっこう多いです。ダンゴムシをつかまえる体験を小学校就学前にいっぱいやって小学校に入ってきてほしい。バッタもぜひつかまえてほしい。上級者はカナヘビもつかまえます。さてさて、このときの番組の講師は笹田哲先生。書字指導のポイントを豊富な写真でまとめた本のほかに、もっと大きな体の動きのポイントについても、本を出されています。気になる本がいっぱい!『書字指導アラカルト 気になる子どものできた!が増える』 [ 笹田哲 ]『3・4・5歳の体・手先の動き指導アラカルト 気になる子どものできた!が増える』 [ 笹田哲 ]『体育指導アラカルト 気になる子どものできた!が増える』 [ 笹田哲 ]『体の動き指導アラカルト 気になる子どものできた!が増える』[ 笹田哲 ]

2022.05.28

コメント(0)

-

おすすめ算数教材!「わかる!算数パック」&「分数トランプ」

もうずっと長い間使っていて、あまりにもおすすめなので、きっとこのブログで紹介したことがあっただろうと勝手に思っていましたが、過去記事がないようなので、書いておきます。一言。おすすめです。▼がくげい社パソコンソフト『わかる!算数パック 小学1~6年』 (公式サイトにリンク)がくげい わかる!算数パック小学1-6年 新学習指導要領対応版【Win/Mac版】(CD-ROM) 1~3年版と4~6年版を別々に買うことも、学年ごとにダウンロード購入することもできます。最近は、GIGAスクール対応のクラウド版も出ました。おすすめポイントはいろいろありますが、あえて2つに絞ると、(1)ヒント機能(2)筆算で、どこの数字を次に考えるかが焦点化されるの2つがあります。ヒントボタンは問題を解く際にいつでも使えて、それを使って正解しても、通常の正解と同じ扱いになります。「ヒントを使って正解しても、正解」という考え方が、素晴らしい!筆算を解いている途中にヒントボタンを押すと、途中で間違っている数字をやさしく教えてくれて、しかも間違いの扱いにならないのも、Goodです。このソフトは、iPadなどのタブレット機器とも相性がいいです。iOS/Android版も出ています。ただし、iOSだと3年の勉強が2つに分かれているなど、まるごとではなく内容がばらけています。たとえば、次のような感じで、3年生の半分の内容だけが売られていたりします。▼わかる!算数 小学3年【上】(iOS、730円)Windowsにはもともと対応しているので、WindowsタブレットならPCソフト版がそのまま使えます。パソコンソフトやアプリだと算数系のおすすめはほかにもたくさんありますが、デジタル以外にないのか?と思われた方には、次の教材がおすすめです。田中博史先生の「分数トランプ」。(株式会社文溪堂の商品チラシにリンクしています。)学校の場合、上のリンクのチラシのように、教材会社から購入できます。一般販売だと、このカードがおまけについた次の書籍が格安で出ています。わくわく算数忍者(3(カードゲーム編)) 「分数で思いっきり遊んじゃおう!!」の巻 (学力ぐ~んとあっぷシリーズ) [ 田中博史 ]ちなみに、「わくわく算数忍者」シリーズの4巻は、以前ブログで紹介した「文章題カルタ」が付録でついています。わくわく算数忍者(4(カードゲーム編 その2)) 「文章題カルタで遊んじゃおう!!」の巻 (学力ぐ~んとあっぷシリーズ) [ 田中博史 ]カードで学ぶのは、遊びながら楽しく繰り返し覚えていくのに、最適!カードだからできるいろいろな使い方が、学習のしかたのはばを広げます。↓文章題カルタについての過去記事は、コチラ。▼教材会社の教材も進化! 紙とデジタルのハイブリッド教材(2021/4/3の日記)P.S.最後に、補足の一言。まったくお金をかけずに、目の前の子どもに合わせて教材を手作りするというのも、大切です。実は、これが、一番いい。先ほどの教材の「カード化する」という発想だけいただいて、いろんな教材を自作してみるのもいいと思います。個人的には、教材はすべて子どもに合わせてオーダーメイドで自作するのが理想だと思っています。とはいえ、なかなかそれが難しいということもあるので、よさそうなものは積極的に試してみるのも、いいんじゃないでしょうか。 ▼教材・教具 (このブログ内の「教材・教具」カテゴリの過去記事リストです。)

2022.05.25

コメント(0)

-

教科担任制において、テストの採点時間を半分に減らすICT活用

僕は通級担当なので自分では実験できないのですが、テストの採点の時短に関する情報です。教科担任制においては、自分の教科を複数のクラスの子どもたちがテストを受けるわけです。同じテストの採点を、100人分とか150人分とか、するわけです。高校だと、300人分とかすることも、わりとあるようですね。この場合、採点時間の時短に、ICTが使えるんじゃないか、と考えた人がいたとしても、不思議ではありません。一説によると、なんと採点時間が半分になるという話もあります。もちろん、受け持ちの児童生徒数にもよるでしょうが、知っておいてソンはない話です。▼テストの採点時間、PCで半減…生徒ごとではなく「問題ごとに一括で」がポイント (読売新聞オンライン、2022/5/19記事)上の新聞記事は、その記事に寄せられた一般読者のコメントも合わせて読むことで、かなり勉強になります。コメントの中に、「正答だけを選んで、残りを誤答として採点するだけでも圧倒的に早く採点が終わる。」という記述がありましたが、「なるほど」と思いました。採点するにも、効率的にするための、ワザがありますね。反対意見としては、「プリントアウトするため、紙が今までの2倍必要になるのが問題。紙切れになる。 また、SDG'sの流れにも逆行する。」というコメントがあり、これも「なるほど」と思いました。スキャンして採点するだけでなく、児童生徒に返却しないといけませんからね。テストをスキャンして自動採点、というのは、実は、使っている人はかなり前から使っているワザのようです。ネット上では以下のような採点アプリも公開されています。▼一括採点↑中学校の先生が作られたものです!ほかに、「採点革命」というソフトを紹介されているサイトに、手書き文字を採点するソフトの制作経緯が詳しく書かれています。▼採点革命採点の時短実現のために、かなりいろいろな苦労があったことが分かります。子どもの立場からも、考えてみましょう。テストの採点に時間がかかってしまうと、子どもがテストを受けてからだいぶ経ってから返却されることになります。子どもにすると、「え?今頃?」というときに返ってきても、今更感がぬぐえませんよね。一方、世の中にはテストを子どもが出しに来たら、その場ですぐに採点して、すぐに返却される先生もおられます。これは、少人数学級だとわりと普通にできます。子どもは、さっきやったばかりなので、「あ!そっかー」と採点を見て反省をしたり、今後に向けて改善意欲を燃やしたり、と、いいことがいっぱい、という気が、個人的にはしています。そういうわけで、基本的には、テストのフィードバックは早い方がいい。完全デジタルだと集団に対して即時フィードバックができるので、この点はデジタルの大きなメリットだと言えます。完全デジタルというのはテスト自体をデジタル機器で受けることを意味していますので、いわゆるCBTですね。時代はそろそろCBTに移行しようとしています・・・。ただ、紙のテストも、それはそれで、いるような気がしますが。なお、デジタルを全く使わず、人がやるんだけど勤務時短になる、というワザもあります。スクールサポートスタッフにお願いする!昨今は事務作業を請け負う支援員が現場に入られているケースが結構あります。なので、実はこっちのほうが実現可能性は高いと思います。でも、テスト期間とかに一気に集中すると、その人がパンクしちゃいそうですね・・・。冒頭にも述べましたが、僕自身はテストをさせる立場ではないので、よく分からずに書いています。これだけ書いておいて無責任ですが。補足とかありましたら、ぜひコメント欄でお知らせいただければ幸いです!

2022.05.24

コメント(0)

-

文字化けを翻訳してくれるサイト「もじばけらった」

昨日は、文字化けと戦っていました。文字化けというのは、メールが、わけのわからない文字列で来るというやつです。インターネットのサイトの場合もあります。仕事上の必要なメールが文字化けで来たので、困りました。いろいろ調べて、最終的に、以下のサイトで解決しました。▼文字化け解読ツール「もじばけらった」いやあ、読めて、よかった!それにしてもこのサイト、素晴らしいネーミングセンスです。ずっと覚えておけそうです。今日の一句 もじばけで こまったときは もじばけらった 「ばけらった!」といえば、マンガ「新オバケのQ太郎」の中のセリフです。なつかし~。文字化けも、おばけの一種なのかな。「ばけらった」ボタンがちょっと見えにくかったので、最初はそれを押さずに待ってたら、何も変わらなかった。「ばけらった」、押してくださいね。ばけらった!ちなみに、「もじばけらった」のしくみや使い方の詳細などは、作者様のブログをご覧ください。▼文字化け解読ツール「もじばけらった」公開しますっ☆

2022.05.19

コメント(0)

-

ドコモ光なのに自宅Wi-Fiが低速不安定なので、対策!<解決編>

少し前に、以下の記事を書きました。 ▼ドコモ光なのに自宅Wi-Fiが低速不安定なので、対策を実施! (2022/5/11の日記) その後も、自宅のWi-Fi速度を安定して上げるために、いろいろ調べて、いろいろやっていました。 いちおうの解決をみたと判断したので、ここにメモを残しておきます。 アドバイスいただいた方々、ありがとうございました。 おかげで改善しました。 以下、今後に役立ちそうなところをメモしておきます。 他に同じ状況で悩んでいる方のお役に立つようであれば、幸いです。 0. 接続先の選定 まず、前提です。 無線ルーターに接続する際、5GHz と 2.4 GHz の2種類があり、 どちらにもつなげられるようになっていました。 そのそれぞれについて通信速度を調べました。 結論。 2.4 GHz は 遅い。 5GHz は 速い。 したがって、前提として、基本的に 5GHz につなげる、というところは確定です。 だいたい、2~3倍の違いがあります。 2.4GHzですと、10Mbps程度しか通信速度が出ませんでした。 1Gの100分の1です。 これはちょっと、悲しい数値です。 我が家の無線ルーターはNTTのものですが、接続先を選ぶときに 5GHz とか 2.4 GHz とかを書いてくれていません。まずここがひっかかりポイントでした。具体的には我が家の無線ルーターの場合、「rt500m-省略ad-3」と書いてあるのが、5GHzでした。 「rt500m-省略ad-1」「rt500m-省略ad-2」というのは、2.4 GHz でした。 1.なぜ通信速度が遅くなるのか 結論からいうと、それは、<電波干渉>が原因だったと思われます。 ズバリ、そうでしょう。 たぶん、そうでしょう。 これは盲点だったのですが、Wi-Fiの電波が飛ぶ周波数帯域が、他の機器とかぶっていたのです。どの機器がどの周波数帯域を使っているのかなんて、さっぱり知りませんでしたが、それを調べるアプリがありました。 Windows10用の無料アプリで、「WiFi Analyzer」といいます。 ▼窓の杜「WiFi Analyzer」上のリンクは誰でも見られるサイトですが、僕はWindowsユーザー専用のMicrosoft Storeから検索して、そのアプリを、PCに入れました。 それを使って、電波の使用帯域(チャンネル)を調べたところ、以下のようになりました。見にくいですが、青いWi-Fiマークが上についている、青いお山が、僕のPCの使っている帯域です。ほら、めっちゃ、ひしめきあってますよね。密です!!どうやら、昨今ではどの家庭でもWi-Fiを使うようになり、隣近所のWi-Fiと帯域がかぶってしまうことも、多いようです。帯域がかぶると、その帯域が混雑するので、通信速度も低下することになります。この使用帯域は、最初の設定の時に自動であいているところに設定されるのですが、それがずいぶん前だったりすると、その後で隣近所が新しいWi-Fi機器を使いだしたり、ほかにもあれやこれやいろいろあって、いつの間にかその帯域周辺が混んでいる、ということが考えられます。そこで、ルーターの設定画面から、使用帯域の自動設定をやり直すと、現在空いているところに再設定され、以下のようになりました。おお! すっきりしたぜー!ただ、NTTの無線ルーターの設定なんて、まったくした覚えがなかったので、少々手間取りました。結論から書くと、以下のアドレスからNTTのルーターの設定に行けました。http://ntt.setup/接続すると、いきなり、ユーザー名とパスワードを聞かれます。どうやら20年くらい前の自分が一度設定していたらしく、今回、それを思い出して入れなければなりませんでした。運よく、「これかな」と思って入力したやつで、なんとか、入れました。「無線LAN共通設定」から、「詳細設定」に行くと、帯域の設定を変更できました!下の画面写真の、「使用チャネル」のところです。(写真はすでに変更済み。)2.ついでに、速くなりそうな設定を追加さて、設定までいったので、ついでにほかの設定も見直しました。Softbankのサポートサイトの記述の中に、「IPv6」も使ったほうが速くなる、ということが書いてあったので、そちらの設定を見てみたら、OFFになっていたので、ONにしておきました。以下は、参考にさせていただいたSoftbankでフレッツ光を使っている場合の設定説明サイトです。▼IPv6パケットフィルタ機能の設定変更ドコモ光用の設定ガイドではないので、同じことをしていいのかどうかちょっと不安でしたが、僕のカンでした方がいいと思ったので設定しました。もしかしたら不要もしくはマイナスだったかもしれません。分かる方いらっしゃったら教えてください。最後に、本日の設定後の最後の計測結果を載せておきます。↓NTT専用インターネット区間速度測定↓一般用速度測定これでもずいぶん速くなりました。有線接続だと200mbps出るのですが、無線にした時点で遮蔽物のないすぐ近くから無線をつなげたとしてもガクンと数値が落ちてしまうのです。とりあえず80が安定して出るようなら、いちおうの解決といえます。なお、上の画面写真では「アップロード」は高い数値ですが、ネットで大事なのは「ダウンロード」のほうです。がんばれ、ダウンロード!

2022.05.15

コメント(0)

-

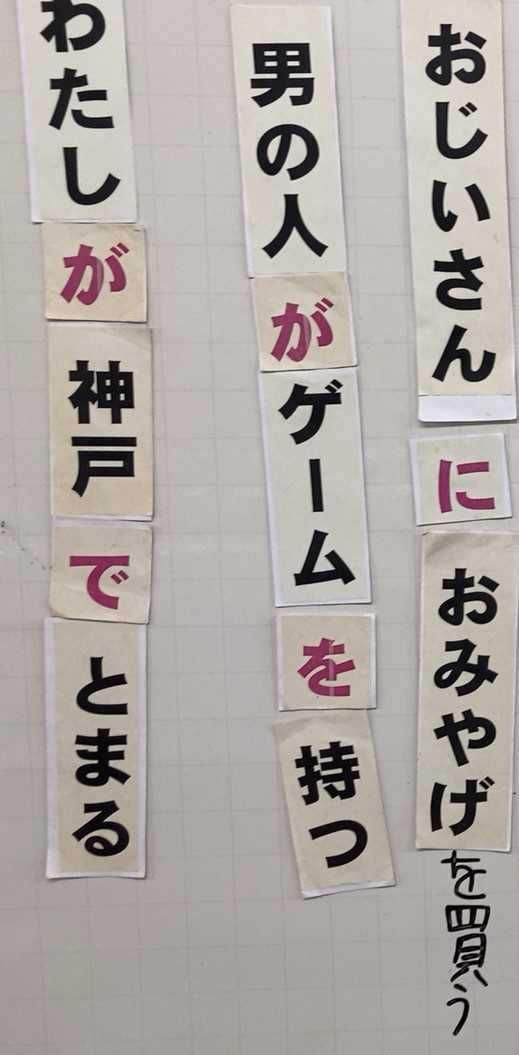

漢字や言葉の指導のついでに、実際に使うシーンも演じてみよう♪

学習指導案を書かないといけないので、今日の午後は自分が授業する内容を整理して書いていました。午前中は全く書く気が起きず、午後になってようやく書き始め、やっと集中できたころに、はっと気づきました。16時から用事があるのを、あやうく忘れるところでした。やばいやばい。さて、漢字や言葉の指導についてですが、僕は最近、これらの指導にくっつけて、「言葉の使い方を実際にやってみる」という、ロールプレイのような、即興演劇のようなことをやっています。その場の思いつきが99%なのですが、そのときその場で子どもと一緒につくる授業になっている感じがして楽しいです。くわしく書いていきますね。いちおう、こういう活動的なことをする場合は、カードになっているほうが望ましいです。言葉カードや、漢字カードですね。カードを使うことで、ゲーム的なやりとりに発展していきやすいと思います。もちろん、漢字ドリルで新出漢字をやって、その中の漢字の使い方からひろげていっても、いいとは思います。その場合は、板書か電子黒板で、該当の漢字や言葉を焦点化して目立たせておくといいんじゃないか、と思います。先日は、「ことばカードを子どもが自由につなげて文を作り、その文を後で実演する」というのをやりました。かっこよく言うと、「子どもがつくった文に、いのちを吹き込む」といったところでしょうか。たとえば「おじいさんにおみやげを買う」という文を子どもが作ったとすると、そのシチュエーションを演じることで、おみやげは何を買ったかとか、もらったおじいさんがどんなリアクションをしたかとかを即座に考えて、表現することになります。学校の授業って、「考えて、わかったら手を挙げる」という手法ばかりがとられがちな気がします。たまには、「考える」よりも「感じる」を重視する時間もあっても、いいと思うんですよね。そのためには、即興演劇っぽいのをちょっとはさむと、おもしろいですよ。

2022.05.14

コメント(0)

-

ドコモ光なのに自宅Wi-Fiが低速不安定なので、対策を実施!

このあいだの土曜日、大学時代の友人たちとオンラインZOOM会議をしました。非常に長い間ご無沙汰だったので、非常になつかしかったです。子ども時代からだと顔が変わる人いますけど、大学の時からだとそんなに顔変わらないですね。約25年経っていますが・・・。ただ、そのときのZOOMビデオ会議で僕の通信状況が不安定で、ときおり通信が途切れることがありました。前から通信環境が不安定になるのが気になっていたので、この機会に設定を見直しました。我が家は、ドコモ光を契約しています。契約上は最大1Gbpsの通信速度、ということになっています。ところが、フレッツ光の速度測定サイトで出た数値は、10Mbps程度でした。(ドコモ光は、フレッツ光の回線を利用しています。 1Gbps=1000Mbpsです。 今回、想定最大速度の1%しか出ていないことが分かりました。)▼Speed Test「フレッツ速度測定サイト」は、お客様の端末からNTT東西のフレッツ網上の測定サーバまで、及びお客様の端末からAWSを用いて開発されたインターネット上の測定サーバまでの通信速度を測定いただけます。そこで、以下のサイトを参考にさせていただき、対策を打ちました。(リンク先は、いずれも、ドコモの公式なサイトです。)▼回線接続状況 ドコモ光で速度が遅いと感じる お客様サポート NTTドコモ▼ドコモ光の回線速度は遅いの?実際の速さを測定し、利用環境を改善する方法を徹底解説|ドコモでおトク!家計相談まず、家庭内でできることは、ひととおり行いました。PCの再起動とルーターの再起動。再起動も、すぐに起動しなおすではなく、少し時間をおいたほうがいいらしいと分かったので、後でもう一度やり直しました。LANケーブルも調べました。我が家のケーブルには「Cat 5-e」という型番が書いてありました。今は「Cat 6」以降の型番しか売っていないという情報が出てきたのであせりましたが、一応「5-e」でも大丈夫らしいので、これはそのままにしています。家庭内でできる対策をしてもまだ通信速度が遅いので、プロバイダ契約内容もチェックしてみました。僕のプロバイダはAsahi-netです。どうやら、最近新しい選択肢が無料で選べるようになっていたようですが、自分で申請しないといけなかったようです。「IPv4 over IPv6接続」というやつです。Asahi-netでは当初対応していなくて、追加で実装された機能のようです。僕の場合これが設定されていませんでした。情報を調べてみると、設定できるならした方がよいようだったので、申請しました。そのせいかどうかわかりませんが、ネットの通信状況は少し改善された気がします。が、気のせいかもしれません。ドコモ光は夜間が混みあう、ということも、調べて分かってきました。たしかに、朝の時間帯と夜間の時間帯では、速度測定数値に格段の差がありました。夜間の安定性を求めるなら、ドコモ光からさらに安定したところに乗り換えた方がいいかもしれません。ただ、通信契約は毎月お金がかかってくるので、あまり高いところにすると家計に響きます。乗り換えるとすると、同価格帯のソフトバンク光が候補でしょうか。とりあえず、無料でできる範囲で手を打ったので、しばらくは様子を見たいと思います。低速・不安定な状況がまだ続くようであれば、ドコモ光からソフトバンク光に乗り換えることになるかもしれません。その前に、まだ打てる手はあるような気がしますが。

2022.05.11

コメント(0)

-

月100時間もの残業を放置する「定額働かせ放題」=給特法 抜本改善署名

(画像は、署名サイトより)公立の教職員の残業代は法律によりわずかばかりの調整手当のみで実質的には時間数にかかわらず出ないことになっていますが、それが長時間労働を生む大きな要因となっています。教員の勤務時間が朝早くから夜遅くまでおよぶことで、休職者が数多く出ており、なり手も少なくなってきています。これを問題視し、改善を求めるネット署名が、すごい勢いで署名数を増やしています。ぜひ、署名サイトの説明を読んでみてください。署名は、以下のサイトで受け付けられています。▼教員5,000人が休職!子どもにも影響が…。月100時間もの残業を放置する「定額働かせ放題」=給特法 は抜本改善して下さい! #教師のバトン (change.org)弁護士さんが書かれた、ネットニュースでの報道記事は、こちら。▼教員不足をうむ給特法~子どものためにも改正を! (Yahoo!ニュース)動画もあります。教員はとてもやりがいのある仕事ですが、業務内容が本当に多岐にわたります。以下の本は、マンガで中学教員の多様な業務内容が分かり、大変オススメです。『マンガ 中学教員日記 今日も働き放題 』(こころライブラリー)(内田 良・田中へこ、講談社、2020、税別1500円)なお、長時間労働については、学校間格差や地域間格差もかなりあることを申し添えておきます。僕は、そういった格差はなくしていきたいと思っています。余裕を持って働ける学校を、増やしていきたい。

2022.05.08

コメント(0)

-

かんたんなやり方で、気持ちを落ち着かせる ~『ずぼら瞑想』

気持ちを落ち着かせること。ときには、それが何よりも大事です。気持ちが落ちつかないまま、あせって行動するよりは、「あわてない、あわてない。 一休み、一休み」(by 「一休さん」)「気持ちを落ち着かせること」と言えば、ピンとくるのが、「瞑想」です。世界的な有名人は、瞑想をしているらしいです。Googleなどの世界的な企業も、瞑想を奨励しているらしいです。Google社には、瞑想用の部屋があるらしいです。とはいえ、僕たちのような一般人でも、瞑想はお手軽に、お気軽にできます。僕は本格的な瞑想は挫折しましたが、この本にあるやり方なら、できました。その名も、『ずぼら瞑想』!『ずぼら瞑想』(川野泰周、幻冬舎、2018、1100円)たとえば、ストレッチをしながら「のびる~~ のびる~~」と言いながら、ストレッチに集中するだけ。歯磨きをしながら、歯磨きに集中するだけ。こんなかんたんなことでも、心身のリフレッシュが図れます。特に、イスに座りながら後ろで手を組んで後ろに伸ばすストレッチは、効果てきめんです。地面にハダシをつけるグラウンディングもおすすめ。あせって何かをしようとするよりも、まずはリセット。新鮮な気持ちになってから、行動に取りかかりましょう。(参考)▼実はかなり高度な境地!一休さんの「あわてないあわてない」 (小林健康整体室 様、2019年01月26日記事)

2022.05.07

コメント(0)

-

イライラして怒ってしまう理由を、相手ではなく、自分に見つけた話

GWなので自分の子どもと一緒に過ごす時間が増えました。それはいいのですが、そうなると、イライラして怒ってしまう時間も増えました。たとえば、「ご飯だよ」と言っても、来ない。2度3度同じことを言わせる。そうすると、腹が立つ。だいたい一事が万事、こんな調子です。そういうことが続くと、気持ちが落ち着かなくなって、ちょっとしたことで怒るようになりました。さすがに、これはヤバいと思い、落ち着いて考えるようにしました。昨日、寝るときに、布団の中で、考えました。そもそも、自分は怒るつもりはないのに、「怒ってしまう」のは、なぜなのか?アドラー心理学の本には、「怒り」とは出し入れ自由な感情であり、自動的に怒ってしまうのではなく、怒ることを自分で選んでいるのだと、書かれていました。しかし、今の自分の状況は、同じことが何度も続くなどの状況から、どうやら自動的に怒ってしまうのです。そして、自分も、疲弊しているのです。考えに、考えて、ある一つの結論に達しました。自分が、怒ってしまう理由。それは、「自分をえらいと思っているから」。大人が子どもを怒るのは、大人が子どもよりもえらいと思っているから。自分が正しいと思っているのに、相手が言うことをきかないと、怒ってしまいます。それは、自分が相手よりもえらいから、相手は自分の言うことをきくべきだと、暗に思っているのです。「そうか」とストンと落ちました。怒ってしまう状況も、自分をえらいと思っていることが原因なら、自分で直すことができます。自分をえらいと思ってしまうことは、そもそも本意ではありません。それに気付いた後は、同じことを何度も言い続けることができるようになりました。怒っても、怒らなくても、同じことを何度も言わなければいけないのは、同じです。結果は、変わりませんでした。ただ、自分が疲れないように、なりました。「怒る」ことは、ときには必要かもしれません。しかし、「怒ってばっかりで自分が疲れる」と思った時、「自分のことをえらいと思っているからだ」という視点で自分を見ると、事態は少し、変わってきました。

2022.05.06

コメント(0)

-

タテ→ヨコ編集をして、「うたいそう」ライブ動画をYouTubeにアップ♪

先日の音楽祭での「うたいそう」ライブ動画をYouTubeにアップしました。基本的にネットで顔出しはしないように気をつけてきたのですが、今回は「うたいそう」の普及活動の一環としてめっちゃ顔出ししてます。そんな感じで覚悟を持って普及活動に取り組んでいますので、ぜひぜひ、お近くの方に「うたいそう」を広めてくださいませ。「うたいそう」については、すでに以前、このブログでもご紹介していました。▼新開発「うたいそう」で「世界に一つだけの花」♪そのときはネコちゃんの画像の簡易アニメーション動画でした。今回は、僕が音楽祭会場でやった映像の録画をそのまま出しています。音楽祭の会場には息子と娘を連れていっていました。この動画は、娘が撮ってくれた動画を加工して作成しました。息子も撮ってくれていたのですが、息子の撮影した動画は、途中でぐるんぐるん回転するので、それはそれでおもしろいんですが、見ている方の目が回るので、公開はやめました。(笑)娘の撮ってくれたほうは採用になったわけですが、タテ向きで撮っていたので、ヨコ向きに変更しないといけませんでした。↓ちなみに、もとの映像は、こんなサイズ。このサイズだと、YouTubeにはそのまま流せませんよね・・・。そこで、今回の動画編集にあたっては、次のアプリを使用しました。Video Crop & Zoom - HDタテ向き動画をヨコ向き動画に変えられるアプリです。4:3とか、16:9とか、いろいろな比率でトリミングできます。動画の途中でトリミングする場所を上下に動かすこともできて、便利でした。アプリの詳しい使い方は、下のサイト様を参考にさせていただきました。感謝です!▼iPhoneで縦に撮ってしまった動画を、YouTube掲載用に横サイズに切り取る方法 (Tipstour様)「うたいそう」については、第2弾の「上を向いて歩こう」もできているのですが、YouTubeではそちらは未公開です。そのうち公開したいな、と思っています。ちなみに、「世界に一つだけの花」は、前後に腕ふりを続けるのですが、「上を向いて歩こう」は、歩くふりを続けるだけです。笑顔で楽しそうにするのが、ポイントです!!

2022.05.03

コメント(0)

-

小説を読みながらmemory~『感涙ストーリーで一気に覚える英単語3000』

このブログでは基本的に読み終わってよかった本を紹介しています。でも、今回は、読んでないのに、「このアイデア、いいね!」と思った本があったので、紹介します。それは、この本です。じゃん!『感涙ストーリーで一気に覚える英単語3000』『感涙ストーリーで一気に覚える英単語3000』(清涼院 流水、明日香出版社、2019、1650円)ある本を読んでいて「清涼院流水」という作家を知りました。作家名で検索し、↑の本を発見しました。「清涼院流水」という方は、兵庫県の西宮市出身。もともとは、「自分の書くのは、小説ではなく、大説だ!」と豪語する作家さんで、すごい大作を書かれていた方だそうです。その方が、なんと、英語教材を書かれていました。試し読みができるサイトで中身を読んだのですが、J-POPの歌詞でよくあるような、一部だけ英語が出てくるというアイデア。ほとんどは日本語なので、英語が苦手でも抵抗なく読めます。そして、英語にも親しめる!なるほど、と思いました。例を挙げると、こんな感じです。・絶対に。I promise.(第1話のラストより)好みは分かれるでしょうが、こういう試み、僕は好きです。今回の記事タイトルも、日本語の一部だけ英語変換してみました。「小説を読みながらmemory」※僕が勝手に作ったフレーズなので、こちらは本書からの引用ではございません。storyなので、ほんとはもっとちゃんとした文章になっています。ただ、1章分が短編小説よりももっと短く、見開き2ページで成立しています。余白も多めの超短編で、それでも、1つ1つがそれだけで完結しています。このあたりは、さすがプロの作家のワザでしょうか。英単語のレベルはそれほど難しいようには感じませんでした。「国語は好きだけど英語は苦手」という中高生に最適ではないでしょうか。すごい作家さんが書かれただけあって、単に英語がちりばめてある短編小説、という訳ではなく、全部読むと、なんと全てがつながってびっくりするような大作なのだとか。僕は試し読みしかしていませんが、興味ある方はぜひ買って、通して読んでみてください!P.S. このブログの記事は各種のカテゴリに分けて登録していますが、 「英語学習」というカテゴリもあったんですね・・・。忘れてました。 たしかに、一時期は英語学習関係の記事も、わりと書いていました。 最近はとんとご無沙汰だったので、久しぶりに英語学習の記事を書きました。久しぶりの、「英語学習」カテゴリの記事になりました。 ▼【英語】「フェイバリット英和辞典」 こりゃえ~わ!というぐらい、よくできてる。 (2012/10/29の日記) ▼最短時間で英語を使えるようになる!『お金と英語の非常識な関係』 (2009/04/27の日記) ▼『からだを揺さぶる英語入門』~英語は立てばいい(^0^) (2009/05/21の日記) ▼【英語】英語の論説文を読む力をつける本&アプリ (2013/04/05の日記)

2022.05.02

コメント(0)

-

コグトレのバリエーションがすごい!タブレットでもコグトレ!(「コグトレオンライン」等)

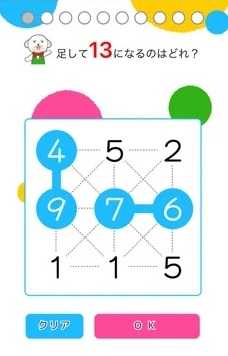

学校に案内が来ていました。特別支援教育では最近ますます人気が出てきたコグトレ。これがアプリになっていました。なかなかよさそうです。▼コグトレオンライン (東京書籍、個別ライセンス1320円、学校の全児童生徒対象なら半額以下)▼コグトレオンライン パンフレット(PDF)体験版を申し込むと、数種類のお試しをすることができます。お試しの中にもある「さがし算」は単体でアプリにもなっています。▼コグトレ さがし算 初級 (iOSアプリ、LEDEX、610円) 公式サイトだと説明がとても詳しいです。▼コグトレ デジタル さがし算 初級|製品|レデックス株式会社動画による説明も分かりやすい。もともとは、紙のコグトレ。本を買うとできます。本のバージョンはすでにもっているので、お金を掛けてデジタル版でもするかどうか、迷うところです。本のコグトレのバリエーションもどんどん増えてきていて、びっくり。『コグトレ みる・きく・想像するための認知機能強化トレーニング』 [ 宮口幸治 ]1日5分!教室で使えるコグトレ 困っている子どもを支援する認知トレーニング122/宮口幸治【1000円以上送料無料】医者が考案したコグトレ・パズル 注意力・記憶力・想像力がぐんぐんアップ!/宮口幸治【1000円以上送料無料】1日5分! 教室で使える漢字コグトレ 小学1年生 [ 宮口 幸治 ]小3/コグトレ 計算ドリル [ 小学教育研究会 ]『るるぶ都道府県がスイスイわかる!日本一周コグトレ・パズル』/宮口幸治【3000円以上送料無料】『社会面のコグトレ認知ソーシャルトレーニング(1) 段階式感情トレーニング/危険予知トレーニング編』 [ 宮口幸治 ]個人的には、下の本が、かなり面白そうでした。なぞときアドベンチャーの形式をとっています。主人公になりきって、謎を解くストーリー仕立てになっているのが、RPGみたいで、おもしろそう。『医者が考案したコグトレ・パズル なぞときアドベンチャー編』カードゲームも、出ていました。COGET コ・ゲット 基礎学習脳力を強化! 遊びながら脳力トレーニング [ 宮口幸治 ]おそるべし、コグトレの世界!なんでも、ありますね。

2022.05.01

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

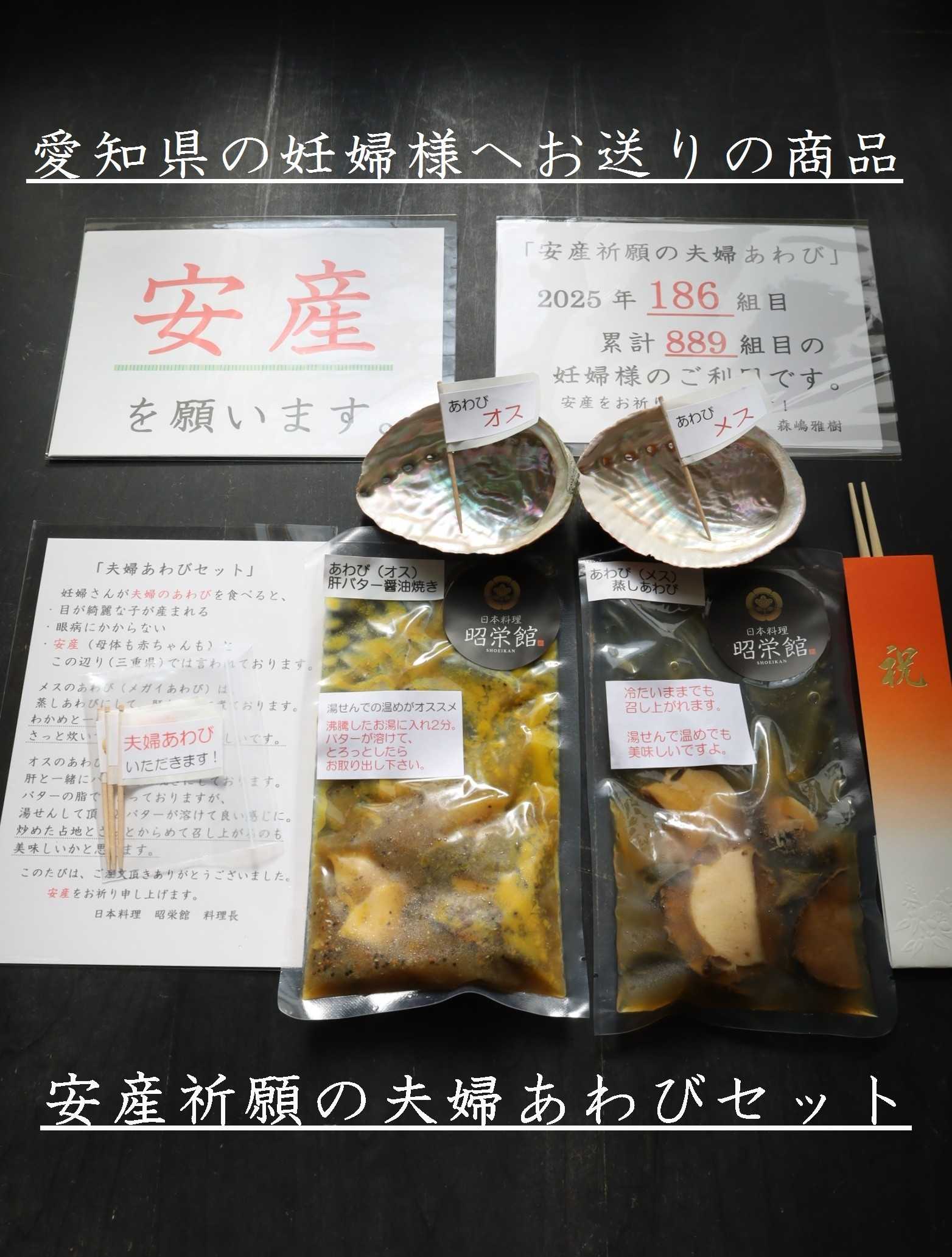

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-22 06:19:53)

-

-

-

- シングルマザーの子育て

- もうどうしたらいいか分からない

- (2025-11-14 23:09:22)

-

-

-

- 赤ちゃんが欲しい!

- いつでも安心見守りカメラ紹介!!

- (2025-10-02 15:03:20)

-