-

1

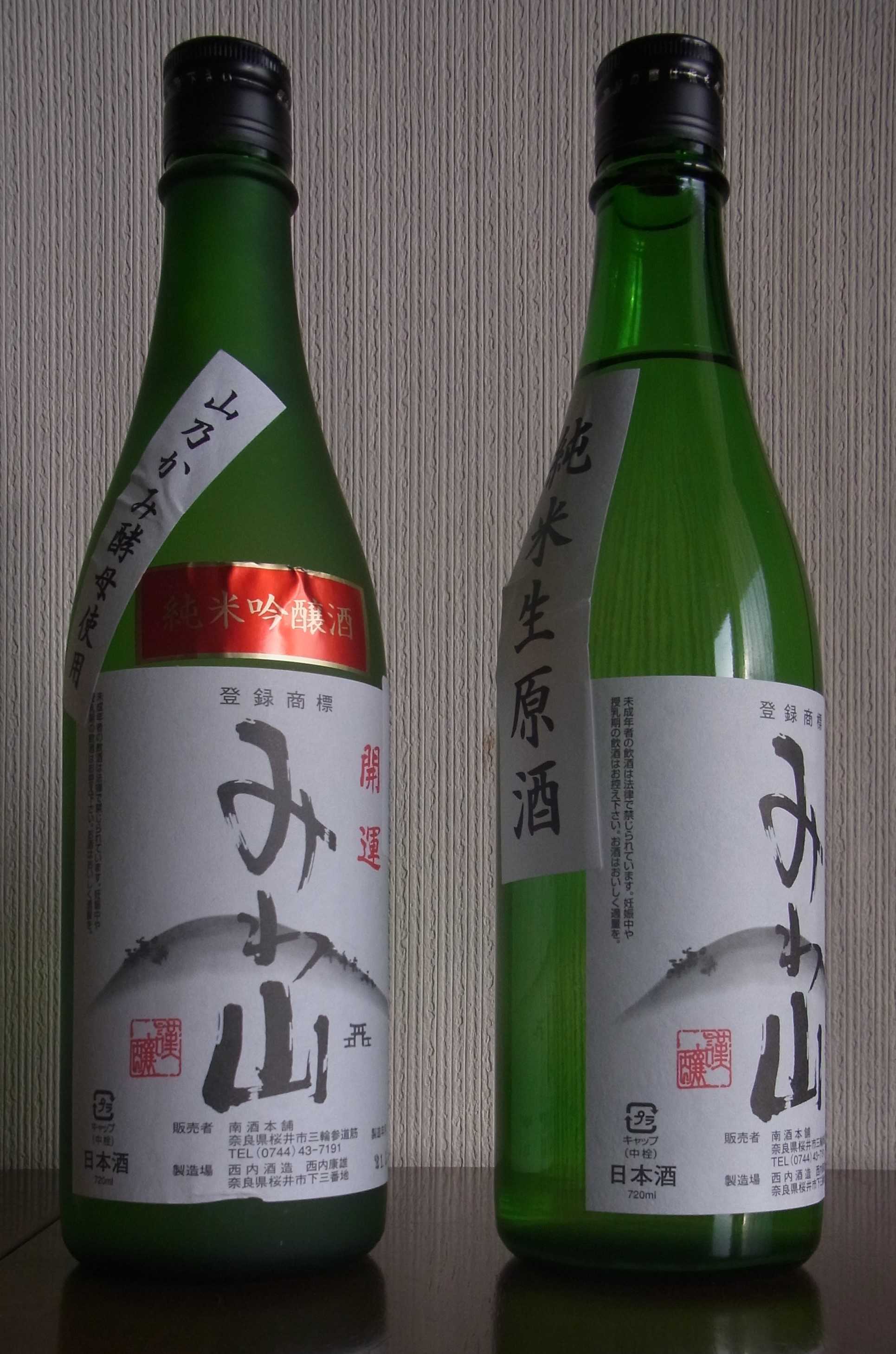

三輪山の酒 清酒「三輪山」

さて、三輪山登拝で、うま酒三輪の山の神と膝つきあわせてラムとウイスキーで祝杯を交わした我々は、三輪族の中興の始祖・オオタタネコの若宮神社に詣で、「意宇か多か知らないけれど、おお様お元気 ?」とご機嫌伺いしたあと、三輪の大鳥居すぐ近くにある南酒本舗をのぞいた。ここには、やまのかみ酵母でかもした期間限定のお酒があると聞いていたからである。「やまのかみ酵母」とは、平成24年三輪山麓に自生するササユリの花から分離に成功した酵母を用いてかもした原酒だという。輸入自由化にともなうアルコール飲料の多様化で低迷する日本酒づくりにと、平成に入った頃天然酵母の採取と分離がさかんに行われ、酒造りに適した花の酵母で造られたお酒も多数登場した。しかし、当地のお手柄は、奈良町の率川神社のさきくさ祭や大神神社・狭井神社の例祭の花鎮め祭に巫女たちが捧げ持って舞う笹百合の花に由来する神事とのコラボでこの酵母を採用したことだろう。あでやかな巫女さんたちの舞姿も重なってお神酒とくればありがたみが増すではないか。 もちろん、おいしくなければアイデア倒れに終わってしまうが、今回買い上げたこの「やまのかみ酵母」の原酒は、やや酸味がたった、女性向けのなかなかの口当たりであった。 もちろん、まだ純米原酒のほうは試していないのと、原酒はいずれにせよ口当たりが良いので、本醸造酒と飲み比べたうえで比較検討しなければなんともいえないが、これを酌み交わしながら三輪の神様の話で盛り上がれば、お酒の役割は十分果たせたことになるので深く追求しない。西内酒造製造、南酒本舗発売元の珍しい酒であるので、大神神社界隈をさすらうときにはまた前もって連絡してゲットしよう。

2021年02月24日

閲覧総数 1006

-

2

第四回親子でつくるコンサート7月29日・30日

夏木立したたる子供音楽祭 ギャラリーきのこを応援していただいている山本郁夫さんの監修による表題のコンサートが灘区民センター・マリーホールで開かれたのでかけつけてきた。副題に「親子手作りミュージカル 2010」とあるように脚本・金城泰江(高校2年)、衣装デザイン・藤井茜(中学2年)、そして配役は小学生を中心に保育所年長組さんから高校1年生までの多岐にわたる年齢層の子供たち。それに衣装制作を父母チームが手伝い、音楽を山本郁夫さんが担当するというユニークなもの。当夜の演目は「続☆不思議の国のアリス~パート3~」で平成版・不思議の国のアリスだ。山本さんはロシア国立ヤクーツク歌劇場正指揮者/モスクワ中央音楽院管弦楽団指揮者の肩書をもつこれまたユニークな逸材だが、彼の素晴らしいところは子供たちに無限の可能性をみているところだ。そしてその開発のためにあらゆる機会を通じて子供たちにその才能発揚の「場」を作り続けていること。今日はそんな彼の打ちあげた「妙(たえ)なるきのこ」を観賞する日だ。豪雨もおさまった夕べ、仕事を早退して会場へと急いだ。 コンサートの第1部は田中杏菜さんのヴァイオリン独奏・クライスラー作曲「レスタチーボとスケルツォ」。現在、ノヴォシビルスクの音楽院に留学中の彼女は中学生。超絶技巧の曲をさらりとエモ―ショナルに弾きこなし、親子で満たされた会場を一瞬凍らせた。続いて東恵子さんのピアノ伴奏による山本龍くんのチェロ独奏・ハイドン作曲「チェロ協奏曲第1番第1楽章」。杏菜さんと同じく中学生の彼は、いささか謹厳実直そのものでお父さんとは正反対の性格との印象を与えるがやはり演奏の端々に滲み出る音調には血の争えぬ温かいものを感じさせてくれる。山本くんは今乗りにのっていて終日でも弾き続けられそうな勢いだが、今回の第1楽章のカデンツァ部分は特に聞かせどころであった。そして第一部の酉は、新婚ほやほやの東恵子さんのピアノ独奏・リスト作曲「ヴェルディのによる演奏会用パラフレーズ」。自在を得てしかも繊細さを失わないタッチで弾きまくり思わず彼女の生み出す音楽の渦に呑まれそうになった。 そして、山本さんのもっともすぐれたところは、こうした催しには必ず一流の演奏者を招いて、親子に加えて幼な子たちにも分け隔てなく最高の音楽に触れる機会を提供しつづけていることだ。ヤクーツク歌劇場専属メゾソプラノ歌手のアナスタシア・ム―ヒナ氏とボリショイ歌劇場専属のテノール歌手アナトーリ・ザイチェンコ氏もそれを心得ていて、さわがしい子供たちをシーンとさせるような演奏ができなければ、それは自身の責任だと考えている様子。夏秋光代さんのピアノ伴奏によるそれぞれのオペラ歌曲の独奏もさることながら、私はうん十年ぶりに聞いた「ラ・エスパニョーラ」をおふたりがデュエットで歌ってくれたことに感動した。 第2部ではマスクの国の住人としてサーシャちゃんがパンダみたいなメイクをほどこされて出演しているほか、鏡の国、ロボットの国、マスク(仮面)の国のアリスと住人たちが悪の国のダーク親分の一味たちと戦うのだが、不揃いの子供たちが不揃いのままそれぞれ個性豊かに演じているさまには胸熱くなるものを感じた。 コンサートのあと、ギャラリー常連のH氏がJR西明石駅界隈にハーバーランドから移って1週間前にオープンしたというスペイン料理の店がとてもおいしいというので、ちょっと、いや、ずいぶんの距離を寄り道してギネスとシェリー酒で乾杯し、またまたすさまじい月明かりの中、家路を急いだ。

2010年07月30日

閲覧総数 213

-

3

椿崎和生・石田道行二人展行ってきました。

椿﨑和生作品 磯 去る10月1日、神戸・トーアロード中ほどにあるギャラリー苺小屋で開かれている二人展へ行ってきました。おふたりとも長崎県の五島列島出身で石田さんにもお会いしたかったですが、かなわずでしたが、如月の終わりころに吹く西風・貝寄風の贈り物をテーマとするもので童心に戻って楽しんできました。石田道行作品 石田さんの作品は身近な素材を用いて面白い造形を生み出しており、遊び心満点の作品が違和感なく並んでおりこれもまた面白いものでした。

2024年10月06日

閲覧総数 220

-

4

異形地蔵の吉田さんと地蔵再発見の旅。

異形地蔵研究家の吉田完次さんと待ちにまった地蔵再発見の旅に出た。J-FASきのこ地蔵専修会の5名、目からウロコの一日がはじまった。午前中、加西市栄町の吉田完次宅の資料館でキリシタン地蔵の各時代別の様式の変遷の特訓を受け、午後は「禁教の時代にこんな図像を刻みつけて良いのかな」とどきどきするようなエンジェルそのものの十字体型地蔵にはじまり、エンジェルそのもののいかり肩の地蔵、触るとたたりがあると信じられ放置されてきた首のみ刻まれた首地蔵、隠れキリシタンに固有の戒名の刻まれた墓碑銘などを見てまわった。北条の五百羅漢寺では今日という日を私たちのために徳川時代より待ち続けてきた「きのこ地蔵」を西山さんが発見。地蔵との縁(いや業の深さというべきか)を再認識する結果に。吉田さんは私たちの異常なほどの感動ぶりにご自身の初心の頃を想いだされたようでしきりにうなづいておられた。この日は結局夕陽の沈むまで加西の地蔵スポットをかけめぐりふたたび訪ねることを固く誓って加西をあとにした。

2005年08月13日

閲覧総数 135

-

5

2023年 浅春のアート展より-2 月光百貨店

シイノトモシビタケと枯木越しに対話するオリオン 2月18日から3月5日まで芦屋の月光百貨店で開かれた冬の天象儀2023 ~ひかるキノコと星のであい~は、私にとっては久々ぶりのうれしいアート展であった。福本タダシとたねいねりえこによる、星と光るキノコのコラボレーションは、かって石川賢治が『月光浴』でしめした静謐そのものの世界の21世紀的展開と思われる斬新なカメラアイでみたされており、きのこオブジェもきのこ愛に満ちたものだったので会期中2度も訪ねてしまった。 たねいねりえこさんのきのこオブジェ。狂言『くさびら』のごとく日々増殖していました。 10年余り前、彼女がプロデュースした新長田のきのこ展を観て以来、ずっと御会いできる日が来るのを楽しみにしていた。それが、実は3年余り前からムックきのこクラブに参加、ご一緒していたことがつい最近分かったのだ。紹介者も「私の写経の会に来た人がきのこクラブに参加したいと言ってますがよろしいでしょうか」といっただけだったのできのこ初心の人だと受け止めていた。また本人もなんとも奥ゆかしい方でそんなことはおくびにも出さず、ひたすらキノコに夢中で、過乾燥な日の観察会でも集中力を発揮してよくキノコを見つけてくるのでたのもしく思っていた。しかし、生きている間に遭えたのだからよしとしましょう。ようやくさまざまなことがすべてつながってきた。 このアート展は、そんな意味で私にとっては格別な意味をもつものとなった。おそらく次世代のきのこを担う者は、彼女や福本タダシさんのような人たちでありましょう。 ようやくさまざまなジャンルのきのこ星雲人たちがスーパーきのこ時代の『月のしずく』に大小さまざまな渦を成しつつ集まり始めているのはうれしい限りだ。

2023年03月07日

閲覧総数 170

-

6

不思議なお茶の会。

写真は今夜の話題提供者の清水俊行さん。軽食の前にいつも乾杯をするのですが、今夜はロシア正教流儀で清水さんのお祈りののち「アミン」なんていっちゃって十字を切っている人もいての乾杯でした。外は暖かい春のような雨。不思議なお茶の会はかくして佳境に・・・。

2005年11月11日

閲覧総数 261

-

7

きのこポエム

まもなく訪れるアミガサタケの季節を前に きのこポエムは短歌より7音短く、俳句よりは7音多い字数で表現するプチ・ポエムである。和歌、俳句などの伝統詩とは一線を画した定型詩を想定して始めた。しかし、千数百年5・7調で定型詩を考えてきた日本人にとっては、口を突いて出る言葉は言うまでもなく、このリズムは言語生活のあらゆる局面に浸透しており、とりわけ和歌、俳句、川柳に馴染んできた者にとってはこの音数律を度外視して思考するのには大変な困難を伴う。 和歌の基本は上の句5・7・5で情景やものに即した描写(客観物)を記述し、下の句7・7でそれに触発された感慨や心の動きを述べる(述志)ことから成り立っている。 これを連歌(31文字を一人の作家が詠んできた詩を上、下に分けて二人の作家が詠む方法)として発展させた当初は、下の句の結論的な部分を上の句を受けて、その印象を咀嚼して、下の句の結論的な部分を上の句同様の情景描写で受けとめ、前者の詠んだ世界の情趣を損なうことなく、しかし、想定外の場の転換をもたらし、絵巻物のようにさまざまなスリリングな情景を詠み込んでいき全体として協同制作の物語を創り上げることを楽しんだのである。 しかし、次第に規則でがんじがらめになって行き形式美のほうに重きが置かれるようになっていったことから、連句・俳諧が生まれた。詩の形式は同じだが、規則を簡略化し内容も庶民レベルの哀歓を盛り込んだ世界を肩肘はらずに表現するようになって大衆的な文芸となったのである。 この俳諧の連句の完成者が松尾芭蕉で蕉風すなわち正風と言われるまでになった。彼の「俳諧は行きて還らぬ心の味わい也」という言葉はその連句の精神を言い表しており、このための俳論が『三冊子』、『去来』などの弟子たちの聞き書きの形で残されている。 短歌、俳句より7音長いか短いだけのきのこポエムは、しかし、試作してみると直ちに分かることだが、短歌の形式の述志の部分が7音と短く、俳句の言い切ることによって余韻を生じさせる効果が出せず、中途半端な感が否めないのだ。写真のワンショットのような表現でもなく、短歌の4コマ漫画のような動画的表現でもない半端な詩型なのだ。 しかし、短歌でも俳句でもないどうしようもない詩型であることは、5・7調などなんのその、全く異なる言語生活を積み上げてきた僕たちの後に続く世代ではもっと面白い展開が期待できるし、僕にとってもこれまでの人生を根こそぎひっくりかえすような事件となりつつあり、とても新鮮だ。この形式で、徐々に奴隷の韻律に馴らされた思考法を根底から変えてしまいたいという思いも加わり、しばらくはこのきのこポエムでの習作、秀作を生み出すことに精出したいと思う。

2012年02月21日

閲覧総数 76

-

8

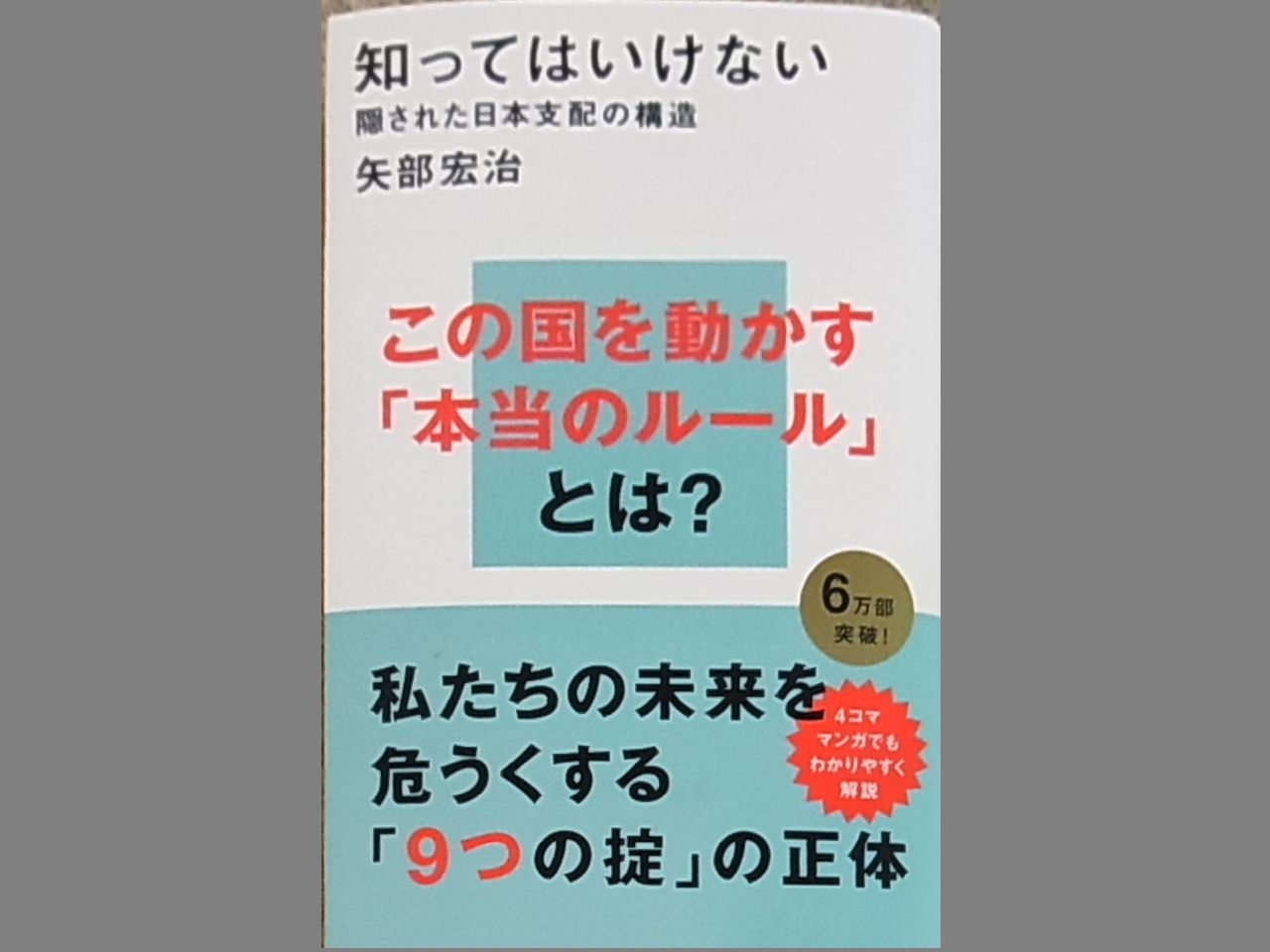

新書マニア

今、新書が面白い。残された余生のすべてを費やしても読み切れない量の本を抱えながらも、2日に1度は電車を待つ少しの時間、駅書店の新書棚をチェックする。ほぼ、毎日新刊が出ていて、しかも私の現代の関心事にビシバシ、コミットしてくるのだ。従来の手垢にまみれたテーマをあたらしい切り口で配列し直し、再構成して生まれてくる新書は、この錆びついた僕の頭の整理にもってこいなのだ。そしてついつい買ってしまう。しかし、あまたある蔵書とは異なり、ほぼ1日で読み切り、必要ならメモをとっても2~3日で完結する手軽さがなんともいえない。今の僕は、「新書マニア」。こんな言葉がふさわしいかもしれない。

2018年02月01日

閲覧総数 401

-

9

木津から上佐曽利のきのこ-3 不明種

厳密にいえば、私たちが野山で出会うきのこはいずれも不明種だ。きのこは微生物の菌類がときたま打ち上げる巨大な子実体(有性生殖器)で本体ではなくいわば虚像なのである。きのこの文化誌とはその虚像の真実を私たち人間の側に引き寄せて脱構築していくものだ。虚像であるがゆえに個体差が大きく同定はさらに難しい。これは何十年やっても同じこと。年々不明種は増えていくばかり。 このきのこは硬質菌のサルノコシカケが朽ちて樹上から堕ちたものと思った。ひっくり返してみると黒々とした柄があり、写真下のようにヒダが不定形で迷宮めいている。 能勢の妙見山の奥の院から降りてくる途中でもっと朽ち果てた同様のきのこにも出会った。私はこの管孔が渦巻きや迷宮状のきのこを、ジョーグでムカシオオミダレタケと呼んでいるが、この種名のきのこはちゃんとある。おそらく、これはクロカワの成れの果てだと思っているが、確証はない。 今回最大の不明種は、このシロテングタケ A.neoovoideaとドクツルタケA.virosaを足して2で割ったようなきのこである。ドクツルタケにしては外被膜(このきのこのミニチュアサイズのものを格納しているやわらかいツボ)が異様に厚く、しかも純白のまま右下の地面と傘の上に残っている。純白というより汚褐色に近いぼろをことまとったようなシロテングタケにしては、全体に純白で美しすぎる。この柄にささくれがあること、全体に純白でドクツルタケよりもたくましく大きいことから、私はバイカル湖でロシアの菌学者たちと合同調査に入ったときに認めたAmanita alba (ラテン名のアルバは白色のという意味)ではないかと思ったか、このきのこには和名がなく列島では未報告なので確かなことは言えない。 疑いはじめると疑心暗鬼におちいる。 タマシロオニタケ A. abrupta と即断したこのきのこ。 かように明瞭な特徴を備えていてもシロオニタケモドキA.hongoi ではないかと疑いはじめる。しかし、この迷いこそがきのこファンを他の生物ファンとは異なる生物観を抱かせる最初の一歩なのだ。名前を知ったところでほとんど何の意味もありそうにないきのこのスフィンクスの謎かけに似た一期一会の出会いを大切にし、とことん悩むことで他者というものに対する基本的な接し方を身に着けていく。それが私の言うきのこ趣味というものだ。 このきのこは最終的には傘のイボの無いことに加えてツバの残片が縁に残っている事。さらに基部のふくらみがツボではないことから タマシロオニタケではなく以下のきのこであることが判明。 カブラテングタケ Amanita gymnopus 出会いの第一印象は玉に乗っていることからタマシロオニタケと思ったが、それにしてはたくましすぎると感じたこと。この第一印象は経験からくるもので、ひたすらきのこと向き合うことなしには得られないものだ。しかし、きのこで本当に大切なのは、その名前を知ってからのことなのだが、ここで大方の人は判断停止してしまう。きのこは未知で満ちているから広く浅くはある程度仕方ないと言えばそうなのだが、時折振り返って自身の知識の浅さを反省することも必要である。さてきのこ旅は続きます。

2021年07月27日

閲覧総数 424

-

10

豪雨の中のきのこ狩

テングタケの仲間シロツチガキダイダイガサ線状降雨帯に覆われたはげしい豪雨の合間にきのこウオッチング。大船山の裏ルートにあたるスポットはお地蔵がずいぶん少なくなってましたがそれでも熱烈歓迎を受け気の早いきのこたちにもご挨拶。トンボ玉を始めたというはるさんと駆け足でめぐってきました。

2025年07月24日

閲覧総数 58

-

11

氷上町の五台山にて

朝来の美術展へ行く途中にかって訪れた五台山の一つの近くを通り、かっての旅を思い出した。 こうした滝が幾重にも連なり、奥の洞窟には不動明王が安置されている。きのこも豊富で一日楽しめるちょっとした穴場でまた尋ねてみたいところだ。麓からは想像できない峩々とした山容が連なり行場も豊富で面白いところだ。素晴らしかった友人の美術展のことは、月のしずく59号で紹介したい。

2025年07月01日

閲覧総数 53

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 僕の夢のコレクション(158) タイムク…

- (2025-11-25 23:57:08)

-

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月19日のお出かけ 小ネタ

- (2025-11-25 23:40:05)

-