全3378件 (3378件中 1-50件目)

-

豪雨の中のきのこ狩

テングタケの仲間シロツチガキダイダイガサ線状降雨帯に覆われたはげしい豪雨の合間にきのこウオッチング。大船山の裏ルートにあたるスポットはお地蔵がずいぶん少なくなってましたがそれでも熱烈歓迎を受け気の早いきのこたちにもご挨拶。トンボ玉を始めたというはるさんと駆け足でめぐってきました。

2025年07月24日

コメント(0)

-

氷上町の五台山にて

朝来の美術展へ行く途中にかって訪れた五台山の一つの近くを通り、かっての旅を思い出した。 こうした滝が幾重にも連なり、奥の洞窟には不動明王が安置されている。きのこも豊富で一日楽しめるちょっとした穴場でまた尋ねてみたいところだ。麓からは想像できない峩々とした山容が連なり行場も豊富で面白いところだ。素晴らしかった友人の美術展のことは、月のしずく59号で紹介したい。

2025年07月01日

コメント(0)

-

雨上がりの翌日

久しぶりにまとまった雨が降ったので、気の早いきのこちゃんたちもいると思いさっそく近くの林を覗いてきた。 ふつうは雨後2,3日待たねば顔を出さないきのこちゃんだが、このところ雨だれに飢えていたのかさっそくそこここに顔を覗かせていたが、いずれもカワリハツR.cyanoxantha のみであった。今年はいつまでも気温が上がらないのでまた一斉に顔を出してまたたくまに消え失せてしまうことだろう。そろそろ森の仲間たちのささやかな生活の場にも限界が近づきはじめているようだ。

2025年06月05日

コメント(1)

-

西向日のさくらんぼ

ロシア・ソビエト文学研究の雑誌『むうざ』を預かっていただいているKさんの実家に憲法記念日の祝日に行ってきた。駅からの通い路の民家の庭より見事な西洋実桜が鈴なりのサクランボをつけていた。 GWの後半のホリディの一日、のんびりゆったりのひとときを味あわせてもらった。kさん本当にありがとう。

2025年05月04日

コメント(0)

-

草山温泉と作陶家・鈴木久晴さんとの新たな出会い

前回、源泉からの送湯管の不具合で温泉に入れなかったので、この連休の中日に再度訪れてきた。 大谷美術館の創始者の大谷さんがお母さんのために作ったという元観音湯にあるやまもりの湯は近年オートキャンプ場やオートサーキットが出来、俗化が甚だしいので、かっては大谷なんとかだったと思うが草山温泉きっての老舗旅館の西紀荘へ行ってきた。こちらもリニューアルしてジビエ料理のレストランとグランピングキャンプエリアを併設したモダンな建物に代わってはいたが、秘湯の感じだけはそっくり残しており、海水の1.5倍の塩分と鉄分で金泉と化したいで湯にひたり贅沢なひとときを満喫してきた。 その、かえるさに陶ギャラリー"鈴の木"が-本郷に出来ていると出来ていると聞いたので、さんざん迷った挙句に辿りつき、居合わせた作陶家の鈴木久晴さんに出会い、小一時間話してきた。この貴重きわまりない出会いは、これからぼつぼつ太らせていくことにするが、この若き鈴木久晴さんは、師匠である伊賀上野の番浦史郎以上に遊び心満点の作風でたちまち魅了されてしまった。 加えて今は亡きおじさん?!の白隠和尚を思わせる素晴らしい仏画にも圧倒されてしまった。亡き両親が殊の外気に入って親孝行のつもりで足しげく訪れてきた草山温泉が今改めて重要なトポスとなるとは思ってもみなかったことだ。 異民族慰霊50年祭を無事生きて斎了し、この八十八夜に当たる5月1日の新規巻き直しに入ったしよっぱなから鈴木久晴さんというすごい出会いがあったのには自分でも驚いている。直前の4月28日には小宮さんのおかげで藤木志ーさーさんの独演会"TKY550Pigs 戦後ハワイから贈られた豚の壮大な物語"に立ち合い、言葉の力を改めて思い知らされ、慰霊51年目からはこの路線で行こうと決意したばかりだったので、すべてが大きく動き出したようで実にうれしい限りだった。冒頭の写真は、陶ギャラリーを辞す時に玄関先で見初めた牡丹の花、思わず感嘆の声を挙げたら、鈴木さんは剪定ばさみでただちに惜しげもなく切って"お土産に"と手渡してくれた。 今、わがぼろ屋の一隅に紅の炎をあげて灯っている。

2025年05月02日

コメント(0)

-

草山温泉やまもりの湯

元草山温泉観音湯、今草山温泉やまもりの湯に残るつり橋から 5日前の土曜日、大谷美術館の創始者が母親のために温泉を作ったという草山温泉まで足を伸ばしてきた。篠山とはいっても三和町に近いひなびた湯治場風の温泉地が気に入って両親を連れて今は無くなってしまったがそこのホテルで一泊させて大好きな牡丹鍋を食べてもらい、翌朝迎えに行くという行脚を数回こなした。両親もとても気に入ってくれた。今回おとずれると、大きな観音像は無くなり、大きな温泉施設もなくなり、旅館が引き継いではいたが、温泉は配管の不具合で休業中、新しくカフェや広いキャンプ場ができて随分モダンになっていた。 やっと慰霊祭の発送作業も終わり、月のしずくの記念号も私の担当の6ページに着手する前の足慣らしに行ったので、帰りに今田のぬくもりの湯でともなれば固まりがちな左半身をほぐして帰って来た。 私のひとり大学講座も順当で1日4冊見当で読書も進んでいるが、読んだ尻から見事に忘れる毎日で、ノートをとっても昨日書いたものもすっかり忘れて新鮮に読み返している始末。空海、最澄も秦氏との関連を視野に入れながらずいぶんノートを取ったが、きれいさっぱり忘れている。まあきっかけさえつかめばぼちぼち思い出すこともあるだろうとたかをくくっているが老残の身での発心とはこんなものなのだろう。 このブログも忙しくてつい忘れがちで申し訳ない。また追々日々の心の動きをつづっていくのでよろしく。 長生きをしたおかげで今年も昭和の日を迎えることができそうだ。私の会は常に流動的なのが唯一の取柄。今年もニューフェイスが大勢来そうで楽しみだ。参列の叶わぬ人からも心のこもった玉章の便りが届き嬉しい限りだ。

2025年04月10日

コメント(0)

-

くさびら塾

パーゴラ とんとご無沙汰してしまいましたが、良弁の奈良時代に一応区切りがつきましたので今年は春からくさびら塾開講を思いつき、塾生一人ですが、自宅にいるときは朝の9時から午後3時まで100分ずつの講座で微生物・きのこのこと、宗教文化史を中心に積読専一で集めに集めてきた書物の山を少しずつ崩すことを決意したのです。やりはじめるとこれがまた面白く生まれて初めて晴耕雨耕の日々、このページの存在すら忘れていました。 そもそものきっかけは、シリーズ秦氏の日本史を編むにあたり、奈良時代の良弁をやりおおせたところでお次は空海・最澄の平安時代だなぁと思った瞬間、これは無謀に近い発想だということが判明、途中を飛ばして室町の世阿弥に行こうかと思ったのですが、すでに10数冊空海関連の書を読み散らしてきた自分としてはこの人を飛ばして日本の仏教史は語れないと思い直したのです。 私がやりたいのは人間界のきのこの文化史、すなわち"ちょっと背伸び"の庶民が日本の歴史や文化を作って来たことの一端をできるだけ多くの人たちに知ってもらいたいだけなのでこのスーパースター抜きで日本の仏教史は語ったとはいえないので観念したのです。 この正月、昔読んで書棚の奥深くに眠っていた五來重(ごらいしげる)の『日本人の死生観』や『空海の足跡』を読み直して「これだ」と気づかされ彼の著作で入手可能なものを片っ端から買い求め読みふけったことで空海の著作に目を通さねばにっちもさっちもいかない羽目に。これも塾設立の動機となってます。彼の漢文は何度も挑戦して挫折してきましたので…。藪椿 と言っても息抜きが多すぎる塾生生活、昨日も"パーゴラ"の言葉にひかれて散歩の途中寄り道してしまい、なんと2時間余りそこに居てしまいました。パーゴラはベンチなどの上部に設ける修景施設らしいですが、おもわず立ち寄って「なんでこんなものがあるんだろう」と頭をかかえていたのです。 言葉の由来は"ぶどう棚"らしく、道理で柱穴らしいものだけが規則正しく残されていたのが古代遺跡めいていたのだとわかりました。人も通わぬさびれた公園の片隅だったので柱も立てず途中で放棄したのでしょう。おかげで "夢見るきのこ" を突然思い出すことに…。また時々のぞきます。

2025年03月14日

コメント(0)

-

雪模様と思いきや

雪模様と思いきや立ち枯れの木にとりついたきのこたちのオーナメントでした。 まもなく大寒。かくして冬はその実態を現わせぬまま春に寝取られることに。無念なことですが温暖化の今しばらくはこのスケジュールで押し通すことでしょう。

2025年01月14日

コメント(0)

-

斜陽とどんぐりたち

日々の歩行訓練で出会う風景はいつも発見があり新鮮だ。 今日はいつも通り過ぎる公園の片隅に不思議な区画を見つけた。なんのための区画かはわからないが夕影が忍び寄りまもなく森の精霊たちが現れて宴が開かれるのではと思わせる空間だった。 それにしてもおびただしい数のどんぐりが公園のいたるところに散乱している。ほとんどが根付くはずもなくむなしく朽ちていくのだ。彼らは精霊の食べ物となってふたたび森の木々をうるおすのだろうか。 そんなことをふと思った。

2025年01月14日

コメント(0)

-

小寒が過ぎてやっと冬模様に

昨日は今年の冬二度目の積雪を見て、ようやくわが町も中嶋美嘉の"雪の華"的雰囲気に染まってきた。正月以来、一念発起して晴読雨読の日々を続けてきたが、歩行訓練だけは欠かさず続けており、今日は郵便局へ挨拶に出たついでに公園の動物たちの間中見舞いに行くべくいつもと違うルートを選んだ。やはりクロクマくんもキリンさんも急な冬の訪れに戸惑い複雑な表情で淋しく突っ立っていた。ウサちゃんはまで雪雲が残っているのを不安気に空を仰いでいる様子。口が点になっているのがなんとも面白い。 キリンさんは春夏秋冬ずっとずっと長い首を地面に投げ出したままふてくされており、冬が楽しいはずのシロクマ君も悲しげな様子。それぞれを激励して帰ってきた。 去年のクリスマスは心待ちにしていた可憐なフェアリーちゃんが登場する近隣の路側帯利用のプチ・ガーデニングが見られずじまいだったが、今日に至るも無しのつぶて。さみしい年明けとなった。 この週末までは不穏な天気が続くらしい。さて、明日の三宮へのバス旅行を皮切りに来週からはいよいよ忙しくなりそうでうれしい。といっても今年は秦氏たちの日本史シリーズ-2の空海と対決すべく籠ってやるべき課題が山積しており、苦しくも楽しい1年となりそうだ。

2025年01月10日

コメント(0)

-

仕事はじめ

仕事初めは終日雨の一日。年末以来の久々の雨にものみなうるおいにみちた表情をみせていてよい年の初めとなった。 冬至より10冊あまり空海と最澄の書を再読したが、本というのは映画と同じで何度読んでも初めてのように新鮮で、ということは身についていないことが痛感される。とはいえ、にらの花が咲くころまでにはなんとか空海像がより鮮明に心に焼き付けられそうな予感がしている。「月のしずく」2025年新年号に描いたように、彼は生涯を私度僧としてつらぬいた点が最澄とのもっとも際立った差異であることがみえてきた。そして彼の周辺には多くの支援者が影のように寄り添っていることが以前より鮮明に浮かびあがってきた。より重大なことは彼は真言宗の始祖である以上に、我が国において宗教の核心部分にふれえた最初にして最後のひとだったということだ。良くも悪しくも空海・最澄の達成地点からそれを夫々の支持階層に翻案し、弘めなおしたものが鎌倉仏教であったことも見えてきた。その点で最も大きな示唆を与えてくれたのは五來重氏だった。彼の『空海の足跡』は今回読み返してみて全く何も読み得ていなかったことが判明した。

2025年01月07日

コメント(0)

-

旧年中のアカモミタケの森は…

兵庫県には戦前の名残りのモミの純林が方々に残されており、私にとってひそかなデートの愉しみの場となってきたが、旧年(2024)中は、アカモミタケは僅少に終わった。そのかわりにこれからしばらく関わり続けることになる空海ゆかりのサンコタケとドクツルタケが顔をのぞかせていた。 わが居住地の近辺では、近年新たに加わった͡コガネテングタケの類が新しく仲間入りし温暖化の影響が静かにしかし着実に進行しているようである。 2025年はあらゆる意味で節目となる年のはじまり。最も深い意味での宗教心が問われる時代の始まりでもある。そんな日々の中で空海と再び対話する機会を与えられたことは幸せというべきであろう。

2025年01月04日

コメント(0)

-

ストーンアート

丹波篠山市民アートで受賞された中嶋慧さんからかって頂いたハートのカメムシのストーンアート。私のブログの写真の実在するハートを刻印したそれを描いてお贈りくださったものだ。これも我が家の宝物となりました。

2024年11月26日

コメント(0)

-

丹波篠山市展2024

中嶋慧さんは去年に続き今年も奨励賞を受賞されました。タイトルは『悠悠』。今年は日本画と見まごう新しい表現を手掛けていて地道な努力の積み重ねが着実に評価を得ている様子がうかがえ非常に励みになります。絵画部門では優秀賞をとられた宮津市の細見茂樹さんの質感が素晴らしい『金魚のカルパッチョ』が印象に残りました。彫刻では東近江市の奥田誠一さんの『surfaceー空蝉の想いー』が。ガラス工芸では佳作の丹波市の足立秀子さんのサンドブラスト作品『青の時間』が。写真ではいずれも力作ぞろいですが、鳥の渡りの瞬間をとらえた西脇市の宇仁菅節子さんの『さあ~北へ』、同想の作品では『ヒサゴ』、猪名川町の田中善さんの『仕留める』もねばりに粘ってなしえた決定的瞬間をとらえた素晴らしいものでした。京丹波市の浅野三雄さんのモノトーンに徹した『故郷冬景色』、それに福知山市の大内昌夫さんの『懐旧』がモダンな老女と古民家の囲炉裏風景を活写して秀逸でした。三木市の門脇多美代の『ちょっと一休み』も省略の利いた画面構成でフラミンゴの眼に絞った映像も鬼気迫るものがありました。そして私が最も気に入った作品は丹波篠山市の岡本和代さんの『木守り柿』。タイトル通りインディゴブルーの背景に木守り柿を浮き上がらせた単純極まりない図像ですが、この映像をえるために培った歳月の重みを感じさせるものでありました。写真作品を写真にとることにちょっとためらってしまい撮らずじまいのため言葉だけで恐縮ですが、いずれも限られた素材を駆使して素材以上の表現をものしておられる作家が揃う見ごたえのあるものでありました。

2024年11月25日

コメント(0)

-

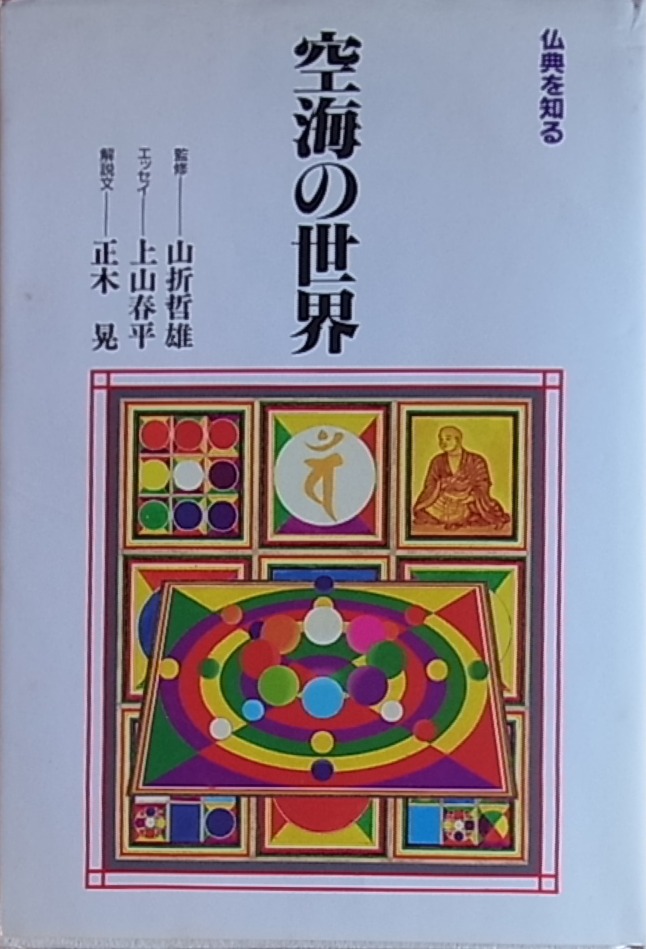

空海理解の白眉の著書

空海を理解する上で私にとって最も参考になったのは正木晃著の『空海の世界』(株)校成出版社 刊であった。何よりもこの著者の思想的なスタンスが非常に好もしく、21世紀に入ってまもなくの頃手にいれた空海関連の書物の中では群を抜いたものであった。 さらにひとつ付け加えるとすれば真鍋俊照著の文化セミナーテキスト・NHK出版協会刊『空海の言葉と芸術』上下2冊が私の関心の中心に近く参考になった。 空海の伝記類は古今を通じて六百数十冊著されているらしく我が国の宗教文化、芸術文芸の点でも隔絶したスーパーマン的存在である彼にとっては妥当な数であると思う。 空海に耽溺した20数年前に比べ格段に理解は深まったとはいえ、かれのスケールの大きさに比べると殆ど理解していないのと同様なのを感じてしまうが、さてどのようなアプローチが可能であるのかを考えつつ再読の日々を重ね始めている。

2024年11月18日

コメント(0)

-

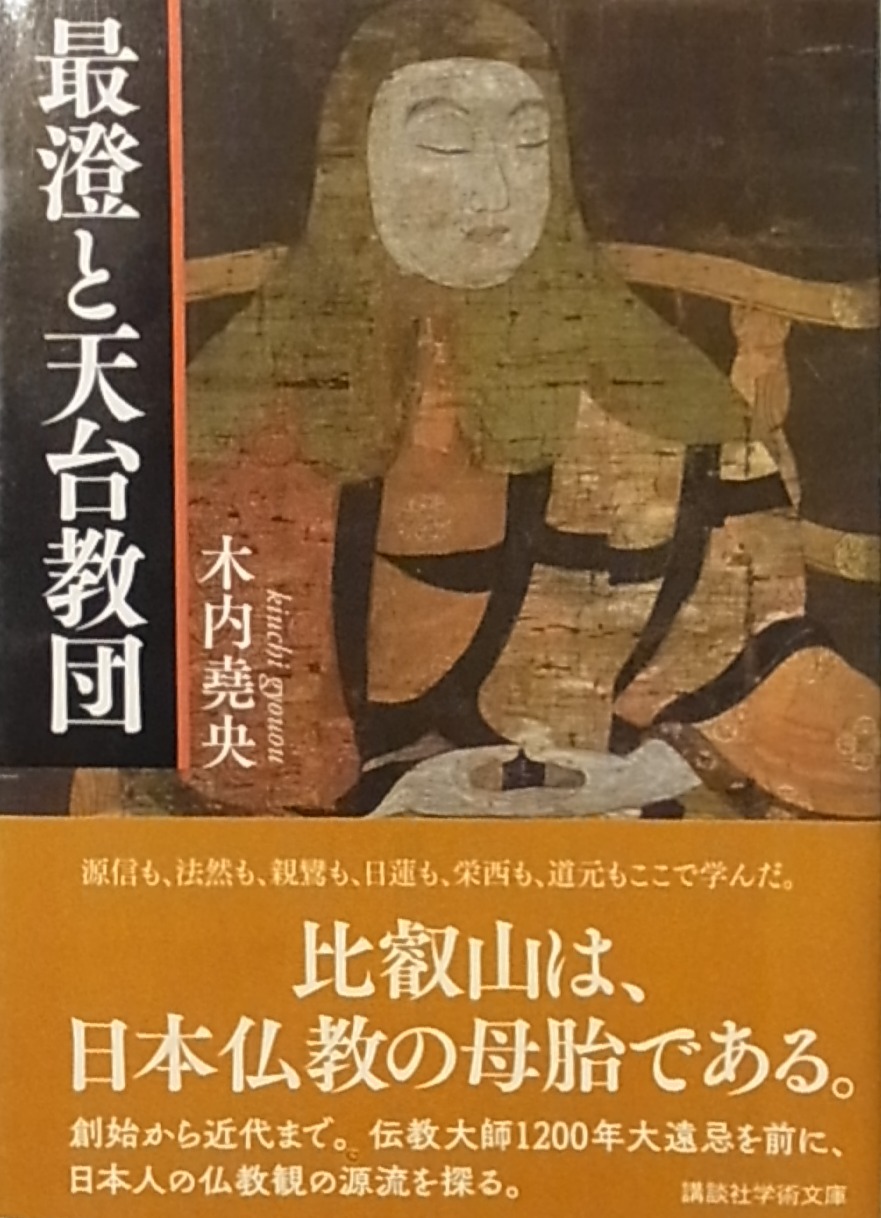

空海の鏡としての最澄

宗教文化としての空海を知る上で同期に入唐し天台法華宗の精髄を日本に持ち帰った最澄を知らないで推し進める訳にはいかないと思い至り、数冊購入し読み始めたが、木内堯央著の本書が面白く一日で読み通してしまった。空海とはあらゆる点で好対照をなす人物だが、両名の入唐の動機が根本的に違っていたこと、後世への継承という点で優劣つけがたいものがあると理解するに十分な好著であった。空海と秦氏の日本史の第二弾は本書をもってスタートを切ることになりそうだ。

2024年11月14日

コメント(0)

-

-ほおじろ亭でのマツタケ狩

マダラーノフの思いがけない娑婆復帰から1年余りが経ち、ほおじろ亭の亭主が松茸山で久しぶりの交流会を持つべくお膳立てをしてくれたので11月10日の日曜日、一日を松が香の漂う篠山の山懐で遊んできました。総勢32名。採集キノコの勉強会を小一時間やり、目に見える微生物きのこと人間の長い付き合いの歴史をかいつまんでお話しし、引き続きほおじろ亭の客間を4部屋取っ払ってきのこ鍋と皆が持ち寄った地酒の数々を賞味しました。同定会の準備の間に若い人たちは丹後の加悦鉄道博払い下げの機関車・ロケット号に試乗したり、ほおじろ亭2階にレールを張り巡らせた電動模型の鉄道を楽しんだりと童心に戻って楽しんでいた様子。 宴会もたけなわになった頃、当村恒例の豊穣と無病息災を祈念する伊勢神楽の門付けがこの日に当たったらしく巡って来て庭で2頭の獅子の舞と囃子を披露してくれたこともいい思い出となりました。 ここ数年きのこは不漁続きですが、採取したきのこの同定しおえたものをそれぞれ自分の鍋に入れ、年季の入った人も初体験の人も野生のきのこの味にその不思議な食感に満足や驚きの声を挙げていました。 遠路はるばるよくぞ集まってくれました。本当にありがとうございました。 私どもの集いは普段きのこは食べないのですが、1年に1度は無礼講で感謝をしてきのこちゃんを口にする日を設けてきました。多くは私の30年来の友人と入院中や以後に知り合った若い人たちで久々の再会を喜び合ったことです。

2024年11月13日

コメント(0)

-

ちょっと背伸びの民衆史のために

空海についてはすでに生前に読み切れないほどの書物を蔵しているが、もう一方の天台密教の雄・最澄に関しては蔵書が数えるほどしかないことが昨日一日かかって気が付いた。 資質の違いはあっても、我が国の宗教文化を理解するうえで最澄も比較検討すべきことが喫緊の課題となった今、最澄の動向も共有することにした。これが満たされれば平安期までの基礎資料はほぼすべて出揃うことになるのでこれから最終検討を入る。 余命を考えるとインプットとアウトプットを同時進行させる必要があり、来春からの課題として早急に克服しなければ。到底法然、親鸞、観阿弥、世阿弥、そして蕪村までたどり着けない。なんとしても蕪村の掘り起こしまでは生きている間にたどり着きたいものである。ちょっと背伸びの庶民の、庶民による、庶民のための芸術史はそれではじめて完結する。

2024年11月08日

コメント(0)

-

末期的な里山の自然

今年もきのこは極度な不作に終わりそうだ。深紅のタマゴタケは断末魔の悲鳴を挙げて子実体をここを先途と無理して多数きのこをつくり、季節の便りを告げるきのこたちはなりを潜めたまま、顔を出すことなく終わりそうだ。ドクツルタケは例年以上に美形で森の訪問者たちに秋波を送って迫る。近郊の里山は末期的表情を呈し始めて久しい。 真言密教の仏具である金剛杵を思わせるサンコタケが祈るように落ち葉の間から顔を覗かせていた。 コガネテングダケと思いきや、テングタケだった。Amanita pantherina も随分変種が多くなってきた。それもこれも強烈なサインを送っている。きわめて楽天的な私でさえガザの状況、トランプが帰り咲いた米大統領選、世界各国に絶えない紛争。口先ばかりで危機意識の皆無な政治家であふれた国会。闇バイトによ強盗殺人事件が日常化した我が国。野生動物の都市侵入の頻出化。どれをとっても全てが警鐘を鳴らしているように思える。

2024年11月07日

コメント(0)

-

娑婆復帰の始まりはきのこ暦第Ⅴ期ブレイベントのきのこ狩

天狗の仲間では数少ない可食のガンタケ。きのこに魅せられて40年。あと10年なんとか恥の上塗り人生をかさねることになりそうだ。 1クール8年のきのこ暦も来年より第Ⅴ期に突入。20歳を境に晩年と定めた私がまさかうだうだと生き長らえて喜寿を迎えさらに第5期を迎えようとは夢にも思っていなかったので、これからの8年余りは白紙の未来となる。偶々賜った余禄の歳月、すべてピンボケの頭とガタビシの四肢を奮い起こしながらなんとか全うしたい。 そのはじまりのはじまりが今週末11月10日のきのこイベントだ。鳥類が専門できのこも愛してやまない堺君のお膳立てでマツタケ山のきのこ狩。私は山歩きはまだ無理なので鍋番で待機するが、30名余りが採った秋のきのこを前に少しだけきのこの話をして再会を祝したい。すでに11月は予定びっしり。年が暮れるまでの2ケ月弱、大忙しの日々だが良弁にやっとけりがついたことで少し開放感もありいよいよ空海にいどもうと考えている。この8年の間に法然、世阿弥、蕪村まで秦氏を隠し味にして突っ走りたいと考えている。南無八幡、南無大悲きのこ菩薩。

2024年11月04日

コメント(0)

-

さそり座の新月

11月1日はさそり座の新月だそうだ。写真はベニヤマタケ。きのこたちはまだ夏の名残りを引きずっており、気温も20度前後で出渋っているようだ。総合アートディレクターとしての空海にも取り掛かり始めた。面白くて遂のめり込んでしまう。古代史に関しても新しい友を得て、建国にまつわる神話に筋道をつける作業もぼつぼつまとめの季節に入って来た。これから10年、とにかく行けるところまでがむしゃらに歩き通そう。来週は週末のサロンのため、私の身近な秘密基地へきのこ採集に行ってくる。今日あたりから徐々に気温が下がればアカモミタケやショウゲンジにも会えるやもしれぬ。

2024年11月01日

コメント(0)

-

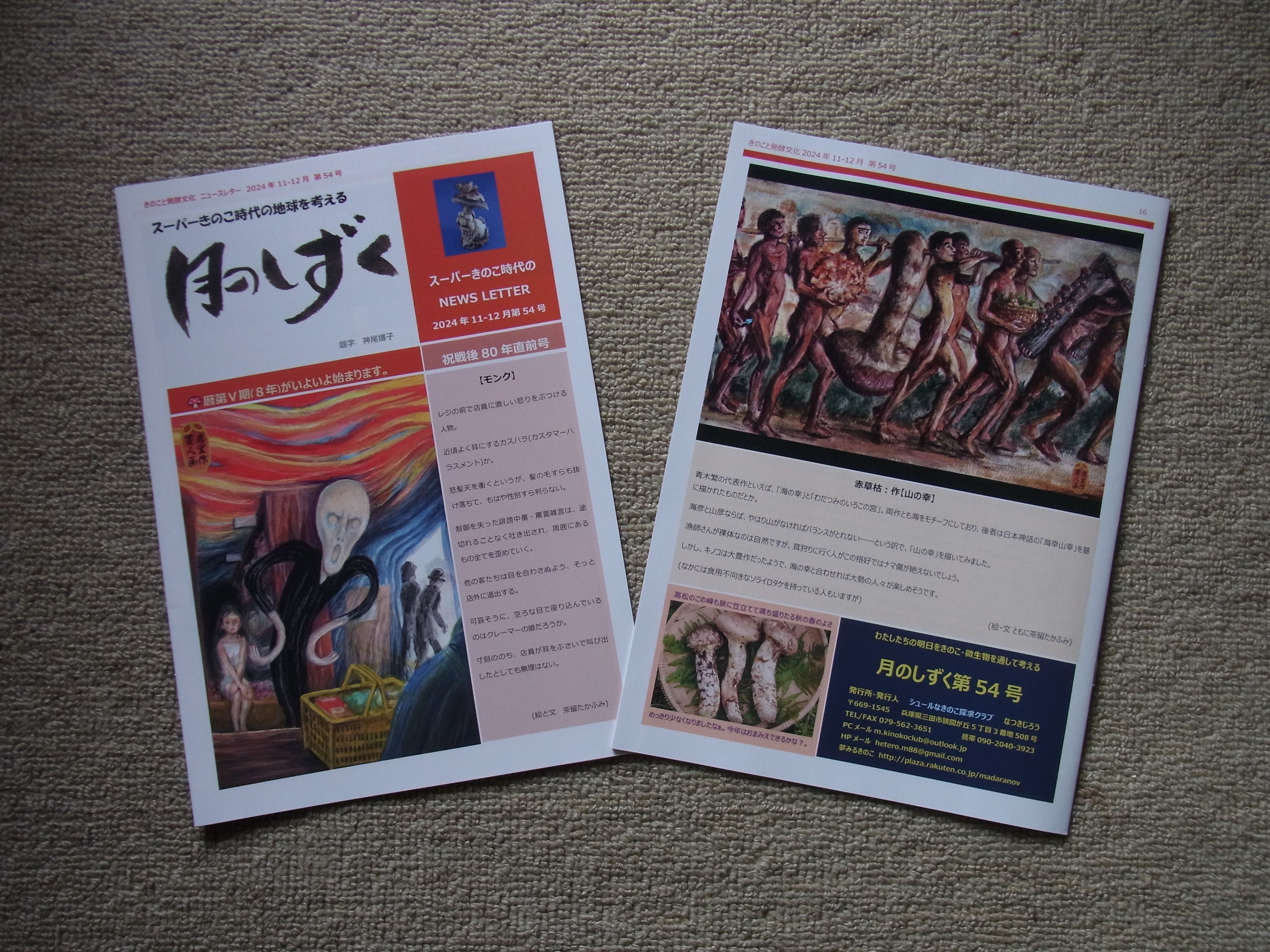

月のしずく54号2024年11-12月号

月のしずく54号 表紙1頁 裏表紙16頁。文と絵 茶留さん2-3頁 赤城美奈 イグエムアート2人展作品4-5頁 水咲智明葵 作品となつきしろうのナラタケの話 6-7頁 岡本光博 KUNST ARZT個展 「日本神」と「橋仔頭神社再現プロジェクト」の復刻版8-9頁 岡本光博ほかの公募 西瓜美術展 トなつきしじろうの映画印象記「ジガルタンダ ダブルX」と同じく坂月さかな「星旅少年」書評。10-11頁 米岡隆文著 続「俳句の形而上学」俳句の主体性はどこにあるのか。12頁 同じく「俳句の形而上学」続きと 13-14頁 村上学著「タブーは利権屋の角かくし」生野義挙と全国水平社の話。15頁 茶屋町一郎著「まく塩もる塩こんな塩」潮にまつわる面白小話。 かくて、2024年も暮れつつあります。2025年は4月よりきのこ暦8年がいよいよ始まります。世界中が紛争に明け暮れる中、衆院解散選挙が行われ、益々方向を見失いつつある日本は沈没寸前の様相を呈してきました。国民のひとりひとりの信義が問われる時代のはじまりです。月のしずくの役割も益々重大となってきました。そんな未曽有の激動の時代を生きて迎えることが出来そうなのをまずは喜びましょう。私も非力ながら全力を投じて進んでいく所存、どうぞよろしくご支援のほど。

2024年10月28日

コメント(0)

-

月のしずく2024年最終号印刷に

根来寺のお地蔵さま「月のしずく」54号、印刷に出すことができました。うまくいけば今月中にお届けできると思います。

2024年10月17日

コメント(0)

-

枯れてしまった烏瓜と空海と私

遊歩道の植え込みにかろうじて花をつけた烏瓜、そののち1ケ月あまり雨が降らず枯れてしまったようだが、さて起死回生なるやいなや。 私と言えば、また死に損なったおかげで大学の時に出会った空海にまたまた向き合うことが可能となった。 彼の著作は「遍照発揮性霊集」にはじまり「声字実相義」「即身成仏義」「吽字義」の空海三部書と「三教指帰」「風信帖」「秘密曼荼羅十住心論」を読み、凄い人がいたもんだと思った記憶のみが生々しく残っている。さて、かろうじて生かされてしまった今回は、凄いだけではすまされないので、もう一度初心にもどって今の自分から空海をとらえ返すことにする。大学時代にはジャズにぞっこんだったせいもあるだろうが、「声字実相義」にもっとも感動した。密教芸術の真髄には瞬間芸術があると感じたからだ。さて今回はどうかな。

2024年10月09日

コメント(0)

-

椿崎和生・石田道行二人展行ってきました。

椿﨑和生作品 磯 去る10月1日、神戸・トーアロード中ほどにあるギャラリー苺小屋で開かれている二人展へ行ってきました。おふたりとも長崎県の五島列島出身で石田さんにもお会いしたかったですが、かなわずでしたが、如月の終わりころに吹く西風・貝寄風の贈り物をテーマとするもので童心に戻って楽しんできました。石田道行作品 石田さんの作品は身近な素材を用いて面白い造形を生み出しており、遊び心満点の作品が違和感なく並んでおりこれもまた面白いものでした。

2024年10月06日

コメント(0)

-

秦氏たちの日本史2 平安時代編は空海に決定

奈良時代編の良弁がやっと脱稿したので、いよいよ私のきのこ目の日本史の原点となった空海にチャレンジするべく、3日間かけてあちこちの狭苦しい部屋の方々に山積みしている本の山を平安時代中心に書棚を整理した。 ようやく密教系の経典の「金剛頂経」までたどり着けたのは何よりもうれしい。金剛界曼荼羅世界からはじめて胎蔵界曼荼羅に移行することにした。 秦氏の日本史としては、良弁の次は世阿弥と思っていたが。能楽はまったくなじみのない世界なのでもう少し勉強してからでないと歯がたたないのでさんざん悩んだが良弁にした。良弁の最晩年と空海の幼年期はかろうじて重なり我が国仏教の奈良時代から平安時代へと連続性も保つことができるし、十住心論でも顕教の華厳経から密教への「大日経」「金剛頂経」「理趣経」(頂経の一部を成す)など密教世界へとスムースに子移行できそうだからだ。あと10年生きれるかどうかもすごい賭けだが、とにかくやれるところまでやり通すことにする。

2024年10月05日

コメント(0)

-

きのこ暦第Ⅴ期イブの年も後半年となった。

2008年の戸隠の旅で出会ったベニテングダケ。きのこ暦第Ⅴ期8年の始まりまで余すところ半年。4月29日の異民族慰霊第50年大祭が最初の行事となるが、この2025年の昭和の日を以って「月のしずく」として主催する祭祀としては最後のものとなる。2026年以降は神社の永代供養にゆだねたい。 来年よりはじまる第Ⅴ期・8年は、思い残すことの無きよう、存分に働き倒す覚悟だ。1985年より、きのこ、きのこで好き勝手な活動を繰り広げてきたが、1992年日本キノコ協会設立、それは偏えにシュールなきのこアートの小流れを21世紀アートの運動体にまで育て上げることに尽きる。まだまだ道は雲の彼方ではあっても私が出来ることはすべてやりつくして果てたいと思っている。 南無八幡きのこ大菩薩

2024年10月02日

コメント(0)

-

アート展3つはしごしてきました。

三つ目のアート展が大阪北区のこれ。イグエムアートの「赤城美奈と水咲智明」二人展。一つ目は京都三条東山のクンスト画廊の岡本光博展。二つ目が京都北の怨霊神社隣の公募西瓜展(パレスチナ国旗の色が西瓜色であることからのプロテクトアート)。さすがに脚が疲れましたが、忘れがたいアート展でした。月のしずく次号に詳しく紹介。

2024年09月25日

コメント(0)

-

とても充実した1週間

9月17日の仲秋の名月の日に「月のしずく」53号を発送して以来、6日間出っ放しの日々。環境科学時代に大変お世話になったハラタケ・ギター工房の原さんとも連絡が取れ、ラオス帰りのチャリダーのガッキーさんとも久しぶりのメールが届き、姪のサーシャさんが夏休みを終えサンクトペテルブルグ大学へ帰る際につないでくれた須磨区の高倉山で知り合った私と同年配の古代史ファンM氏とK氏とも資料のやり取りが可能になり、月のしずくファンの宇治のM氏とも妹の主人の法事で親しく話す機会を得、連休前には粘菌作家のAさんともやっとじっくりと話が出来、KUNST画廊のオーナーOさんともようやく個人的な話を交わすことができ、奈良の幼馴染のUさんとも良弁についてじっくり話が出来、この1週間は毎日京阪神を飛び回ってきました。行きはよいよい帰りはこわい状態ながら、なんとか歩き倒して今日は一日家でのんびりしています。昨日はなんばへ出たついでにガッキーちゃんご推薦のインド映画の意欲作"ジベルタンダ ダブルX"も観て来て、非常に濃い七日間でした。ようやく死ぬまでにやるべきことがすべて出揃った感があり、身の引き締まる思いにとらわれています。

2024年09月22日

コメント(0)

-

喜寿と言われてもなぁ。

長年の懸案事項であった人物シリーズの奈良時代篇をようやくまとめることができた。10日遅れで「月のしずく」53号の編集と、3ケ月遅れの「夜の顔不思議な俳句会」3ケ月分の合評会記録も会員に発送、ようやくすべての時計の遅れを克服、いよいよ新しいスタートに立った。 病を得た時、それを好機ととらえて今でないと出来ないことを全てやってしまおうと決めた。1年と2ケ月でその第一歩を曲がりなりにも達成。これからが大変だが、何とかよちよち歩きであっても足で歩いて調べるくらいは出来るまでになった。命果てる瞬間までどうにか人の手を借りないでやっていく自信もついてきた。喜寿になってようやく人生の折り返し点に至るなんて遅すぎの感は否めないが、人それぞれというもの。さあ「七転び八起き」を繰り返しながらいのちのかぎり歩き続けることにしよう。

2024年09月11日

コメント(0)

-

夏の終わりはいつも物悲しいね。

僕の熱い夏も終わりに近づき、やっと「月のしずく」53号の編集も大詰め。約10日遅れで発送出来そう。不死鳥のごとくとはなかなか参りませんがなんとかクリアしました。9月も大忙しの日々は続きますが秋から厳冬期まで息を抜かず駆け抜けましょう。

2024年09月05日

コメント(0)

-

蝉時雨

アスファルトに覆われた道路のど真ん中に立つ人工のポールに空蝉が3個体、仲良く並んでいた無事成虫となったようでめでたしめでたし。 しかし、今年は蝉しぐれに遭遇したのは7月に入ってからの事。危険な暑さを連日得意気に述べ立てるマスコミの気象予報士の訴えとは裏腹に、蝉時雨シャワーに全身を包まれる夏の盛りは年々短くなっているような気がする。淋しい限りだ。 別のところではノウタケが胞子散布も中途のまゝ、干からびているのに遭遇。由緒正しき夏が過去のものとなり生き物すべてにとって生きづらい時代が静かに進行している。

2024年08月01日

コメント(0)

-

高野幸雄「メネアの獅子の森」展

京都四条河原町ちかくの児童図書専門店・メリーゴーラウンドのギャラリーで開かれているMushroom Lamp Artist.高野幸雄君の展覧会に行ってきた。我が町からはこんな便利な場所の展覧会でも行って帰るだけで優に6時間はかかり一日仕事だ。しかし、京都で開かれる個展は目が離せないのでちょっと背伸びして行ってきた。 「メネアの獅子」はギリシャ神話に登場するライオンのことだが、会場にしつらえられたビームライトで獅子座の星空を演出したかっただけとのこと。 しかし彼とも阪神百貨店のきのこフェスで出会ってからかれこれ20年になり、彼の個展はかかさずのぞいてきたが着実に深化を遂げて来ている。 私の目の黒いうちにこうしたかけがえのないヘテロソフィアアーティストたちを一堂に会した「不揃いのきのこたち」の第二弾をやりたいものだ。

2024年07月31日

コメント(0)

-

烏瓜の花

金曜日、急ぎ足で歩行訓練中に見初めた花。今日も歩行訓練中に目なじりをかすめたので訓練の後、足を伸ばして行ってきた。 それは、銀杏の木の植え込みにシャリンバイが居候した小さな区画から顔を出していた。特殊で小さな人工のゾーン。 こんなところに烏瓜の花が。秋から冬にかけてつぶらで真っ赤な実をつけてくれそうでうれしい。

2024年07月28日

コメント(2)

-

やっと一息。良弁さん。

相も変わらずくちなしの花が香を高く放っている日曜日。ようやく曲がりなりにも「良弁伝」まとめ終えることができた。14万字を越えた原稿を12万字に詰める作業が明日から始まる。19時17分過ぎの月齢15.2の望月を眺めながらとりあえずホッと一息ついたところだ。

2024年07月21日

コメント(0)

-

雲の表情とトマトちゃんたち

はじめて蝉時雨を聞いて散歩から帰って来たが、遠くの南の海に台風が発生したことを告げるような雲が広がっていたのが気がかりなので、今日の夕方の天気予報をみてみよう。 帰ってくればまさかの事が現実に。トマトがこんなに小さなプランターなのに実をつけ、しかも赤く熟れており、さらには重さに耐えかねて3つほどオレンジ色に染まりながら下に落ちていました。驚くべき生命力。

2024年07月20日

コメント(0)

-

束の間の夏のはじまりに

ヒナアンズタケ 昨日あたりから束の間の夏が始まったと感じている。積乱雲にはほど遠いがすでに夏雲候補がそこここに。 今年は不如意は数々あれど、おおむね私の目指す方向に周囲が足並みをそろえて来ているのが何よりうれしい。体調を整える上で素晴らしい示唆を与えてくれるリハの理学療法士さんも、9月で切られるとのこと。最終レッスンに忙しい。介護保険は本当に必要になる直前で保障の範囲でなくなるのは残念だが国の援助というものはそういうものだから仕方がないか。あとは自助努力あるのみとのことらしい。 最近は自分を病人と思わず活動することを始めた。ちょっと手足の動きがぎこちないと思っても無視することにしているので、行動範囲が格段に広がった。そう決意しただけでイブの年の後半は何とか下準備を終えることができそうでグーの一言。

2024年07月18日

コメント(0)

-

チャドクガ

「月のしずく」も皆の手元に届く頃にはもう次の号のイメージ固めに入るのだが今回の52号のページ割が気に入ったので次号もその調子で行こうと思っている。 しかし、奇数月のひと月が私にとっては新しいネタを仕入れて次号のコンテンツの肉付けをする貴重な40日。猛烈に読書をしているが、そんな合間に訪ねて来てくれたのがチャドクガくんだった。 Ama pseudoconspersaだったかな。属名アマちゃんだつたことをおぼろげながらおぼえているが…。茶の葉などを栄養源に育つ優れものだ。

2024年07月16日

コメント(0)

-

花の後にはたちまち実の季節

早いものでこの間花穂を認めたと思いきやもう栃の木は実をつけはじめた。 百日紅のサルスベリも花開きはじめいよいよ夏本番。 八月は存分に楽しもうと思っているが光陰矢のごとく飛び去って行くのがちょっと気になる。一日を一日として十分にこなし得ていないのが見え見えだからだが、焦りは禁物。

2024年07月14日

コメント(0)

-

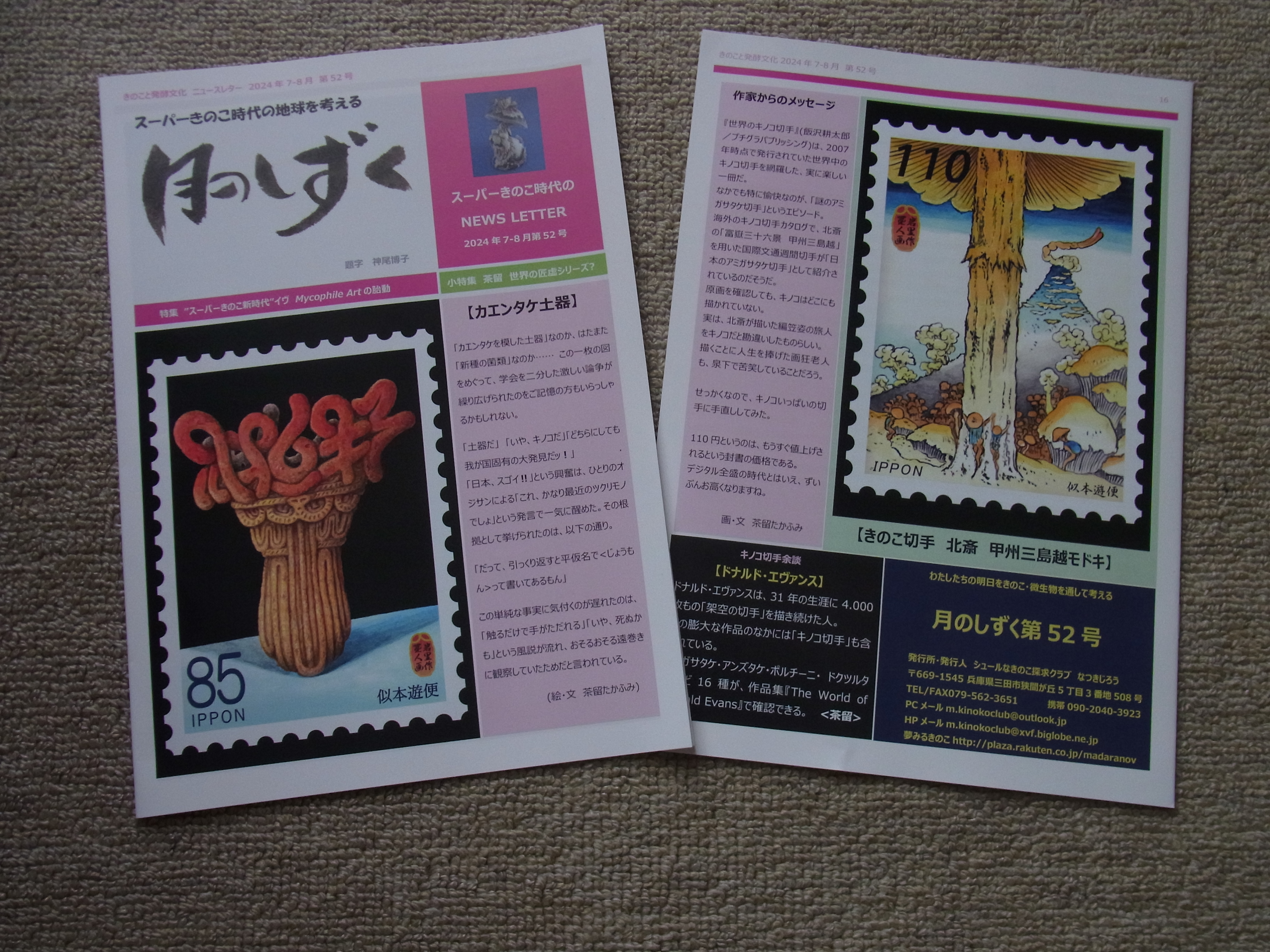

「月のしずく」52号 Mycophile Artの胎動

茶留たかふみくんの表紙でおなじみの「月のしずく」52号、ようやく全国の会員のもとに届いたようです。最近は構造不況に陥って久しい郵政事業が料金値上げの準備もあって極度に不安定になっていますので、1週間は見ておかねばならないようですが、21世紀はスローダウンしなければすべてがパンクしてしまうこと必定ですのでのんびりいけばよろしい。それができるかどうかこそが人類のサバイバルゲームの喫緊の課題となりましょう。 来年から始まるきのこ暦第Ⅴ期8年は序奏段階に入り、「月のしずく」もそれに合わせて50号の2024年3-4月号よりはぐんと内容が深化してきています。特に今号は火が点いたようで格段の進展を遂げました。といっても前にすすむのではなく深掘りの一途ですが。 私に残された仕事はここに採り上げる独立独歩の個性的なアーティストたちが、かってのシュールリアリズム運動のようなトレンディーで硬軟自在なアートの可能性に目覚めること。そして流れを自覚して個性を輝かせながらしかもゆるやかにつながりその流れを太らせていくことを手助けすることです。

2024年07月13日

コメント(0)

-

篠山陶芸美術館の和田桐山展にいって来た

尼崎が生んだ初代和田桐山の作品は実に多彩で多芸なものだったが、中でも最も感動したのは白磁の急須だった。同時に兵庫県の五ヵ国の陶芸窯の展示もこちらも素晴らしいものでした。特に淡路、川西、神戸、明石に素晴らしい陶磁窯があったことは驚きでした。

2024年07月10日

コメント(0)

-

田代葵「習慣」展 KUNST ARZT 京都

KUNST ARZTギャラリーの今回の個展の作品制作を手がけた田代葵さんはやはり期待以上の力量を感じさせる作家だった。感熱紙のレシートの記録は日々薄れゆきついには白紙になってしまう。そんな自身が日々受け取るレシート、すなわち日常のもっとも卑近な残滓をペースに膨大な量のレシートを集めそれを撚糸にして織り上げた作品がずらりと展示されていて世にも不思議な空間を形成していた。この作家が神戸生まれだと知りなおのこと親近感を覚えた。 この1冊ぽっきりのノートにはこの作家の秘密がしたためられているのは必定なのでよほどゲットしようと思ったが私が私蔵すれぱ死蔵になるのは火を見るよりも明らかなのですんでのところであきらめた。しかし、今回ばかりは未練が残った。作品を購入することも作家の応援には必要なのは重々承知しているが少なくとも私はそれ以外の方法で作家を応援したい。 この作家はあまり知らない人と接するのが苦手らしく、あわただしく出入りをくりかえしていたのでゆっくり話が聞けなかったは残念だが、本来作品自身の語りに耳傾けるのが私にとっても最も好ましいことなのでむしろよかったことにしよう。 雨意兆す神宮通りのインク・ライン。 このギャラリーの往還は、京都でも私の一番好きな白川沿いの道が用意されておりそれが楽しみで訪れるのが苦にならない。アート作品の余韻を楽しむのにも十分な最適の時間が得られる。 今日はいつも通りに白川沿いに祇園へは出ずに、途中から戻り西へ向かい思い切り回り道して三条京阪駅に戻りそこから電車でJR京都駅へ戻った。 京都駅の中央コンコースへ地下鉄烏丸線から登って来ると一時的に豪雨となってすがすがしい限りの風景がひろがったので、やや小ぶりになったところで暗雲去りやらぬ京都タワーをパチリ。うれしいアーティストとまた新たに出会えたことに感謝して帰路についた。帰路案内をみると彼女も京都芸大出身だった。画廊オーナーも京都芸對出身かもしれないなと思ったことである。

2024年07月09日

コメント(0)

-

御近所のきのこたち

遠目にはシワチャヤマイグチのようなので飛んでいく(気持ちはそうだが実はヨロヨロ)とニガイグチの仲間とわかった。黄色の傘だが柄の特徴からミドリニガイグチ Tylopilus virensと判明。実に曖昧な表情を讃えているが間違いなかろう。 キチャハツ Russula sororia 比較的ご近所でよくみかけるクサハツの仲間だ。 いわずと知れたドクベニタケ Russula emetica 毒と和名につけられているが毒はない。ただ吐き気をもよおすほど辛いというemeticaは食べることをやめさせるための種少名だからほれぼれとみるだけにとどめるほうがぶなんであろう。

2024年07月06日

コメント(0)

-

うゐのおくやま 橋本健治

明日で終わる西宮市展。彫塑・造形部門でこのところ毎年入選している橋本健治さんがまたまた「うゐのおくやま」佳作入選。これは見逃すわけにはいかないので車の飛距離拡張も兼ねて行ってきた。その作品は 陽月水気 生々流転 それらの起源に想いを馳せつつ とあり、有為の奥山を幾重にも越えていく雲水の心象風景をみる思いであった。 近年、森羅万象の奥に見え隠れするものをつかみ取ろうとする作品を精力的に生み出している作家だが、いつもの<サッシにペイント>に代わって、今回は波板と金属板とガラス玉といういつも通りの手近な素材だが風水の核心に迫る作品となっていた。前回の神戸・北野のギャラリーでは龍をメインテーマにした大作ぞろいだったが、作家の中でテーマが絞られてきているのは見ていてうれしい。 出たついでに芦屋の月光百貨店と灘のラボMもはしごしてきた。 「ウニベルマック・Moon Light」では、まとのじ氏のマトリョーシカ数点とたねいね氏の作品をゲットし、「らぼM」では、床の簡単なモップ掛けとCDのジャズコレクションとロシアンポップスを全部で30枚ほど借り出してきた。一雨ごとに夏空に変貌していく景色の中をどこまでも車を走らせていく感覚はたまらない。「ゴールデンカムイ」は20巻まで揃っているが3年前のことなので現在何巻まで進行しているか調べる必要がありそうだ。

2024年07月05日

コメント(0)

-

ご近所のきのこたち

アカヤマドリタケ このきのこは20~30cmくらいの大きさに成長するのだが、幼菌のこのくらいの時が採りごろで傘が開くころになるとキノコバエのウジの集合住宅状態になってしまう。 ヤマドリタケモドキ この日は良型のキアミアシイグチも捨てるに惜しく2個体持ち帰ったが、今朝野に帰した、ヤマドリタケモドキも白い肉質の肌をみせており多くのウツロイイグチとともに私を喜ばせてくれた。 ドクベニタケ いつ見てもかわいいやつだね。 へビキノコモドキ パッと見にはテングタケかなと思わせぶりな姿だが柄の色からは明らかにヘビキノコモドキの特徴が。「三つ子の魂百まで」血は争えませんな。 この時期最も親しいお付き合いのニオイワチチタケ。鰹節業者のように干し魚の匂いが身にまとわせているのですぐわかる。 もう今年は御いとま時かなと思いきや良型のカワリハツ。今年はいろいろな傘の色をたのしませてくれました。

2024年07月04日

コメント(0)

-

20年ぶりの再会 ムラサキヤマドリタケ

わが聖地からムラサキヤマドリタケが暇も告げずに姿を消して20年余りの歳月が流れてしまったが、今日は朝から何故か胸騒ぎがしていたのが気がかりだつたが、取り急ぎ「月のしずく」の発送を終えて図書館へ行くと探していた書籍が思いがけない場所に展示されており胸騒ぎの原因はこれだったのだと一人合点して帰って来た。 明日はリハ病院の3ケ月検診なので、午後3時過ぎから日課としている歩行強化のための散歩に出かけたが、すでにスタート地点からきのこだらけ。まず公園脇には通常ハラタケが占有している脇の植え込みからヘビキノコモドキが10数個体伸び始めており、成菌は朝の散歩者に見つけられてそこここにバラバラ状態で散乱していた。ここでようやく目覚めの時の胸騒ぎの原因が「もしや」とスパークしたのでそのまま聖地へ急行。やはり奇跡が起こったのだ。これまでのシロから10m以上離れた苔の台地に20数個体ちびからカビをまとつた老菌まで勢ぞろいして待っていてくれたのだ。 生きていたのだ。20数年の時を経て一旦干上がった菌糸体は瀕死状態のまゝ年月をかけて少しずつ回復力をつけ、見事に再生の時を迎えて姿を現してくれたのだ。この3日3晩降り続いた雨の後、順調に気温が上がったのが幸いしたようだ。 おかげで今日の強化訓練は藪蚊に黒ゴマを振りかけられたようにたかられ数十か所刺され倒したがめげずにきのこ狩に変更。わずか20分足らずで良型30数個体ゲットしたのち数か所の散歩道途中のシロを挨拶してまわりおもむろに帰って来た。 きのこ暦第5期イヴの今年は、春から縁起の良いことだらけであとは僕次第。何としても徐々にではあっても旧年に倍して力をつけたいものだと念じている。

2024年07月03日

コメント(0)

-

梅雨しとど

梅雨しとどの街を抜け、昨日は雨の須磨海岸を眺めながら明石の自動車講習所へ行き免許更新を済ませてきた。免許証もピカピカの一年生。 今日は昼いちに「月のしずく」52号が印刷所から届く。来年へ向けて充実の日々が徐々に膨らみを増しているのが実感できる。雨のアジサイが家路につく僕を祝福していた。

2024年07月02日

コメント(0)

-

三毛乱⓪展 魔可多宮ナツ・浜田隆司コラボ展

今回の幻獣展のパワーには驚かされたが、こちらのギャラリーに通うようになって成長著しい作家が魔可多宮ナツさんのように思える。今回は箕面アートウォークでおなじみの浜田隆司さんとのコラボ展だったが、水を得た魚のような創作ぶりを示していて圧倒された。 これらの作品が会場から溢れんばかりに並んでいる様子は快くさえ思えた。夏が大好きの私には以下の夏の日の思い出をつづった作品がとりわけ気に入った。

2024年06月30日

コメント(0)

-

Zone 幻獣展・Tri-Angle 三毛乱⓪展

箕面・桜井で恒例の幻獣展が開かれている。田中佐弥さんの「鼬浄土」。仏教では畜生界の鼬は転生しなければ浄土へ行けぬ理不尽な定めだが人の為に生きる動物たちに浄土が開かれていないはずはないと蓮の花の台(うてな)に。いつもながらおもしろいメッセージが添えられていた。右より 橋本修一、橋本あやめ。石原啓行。SCHIZMA。橋本修一作品はポストカードほかに転用できるのでいつも楽しみにしている。 まもなく出来上がる「月のしずく」52号に掲載の佐藤千重の新ジャンルのワイヤ・アート。 城野良一も面白い。 坂井貞夫の「宿命」お隣りのTri Angleでは三毛乱⓪展。こちらのスペースは浜本隆司さん・魔可多宮ナツさんのコラボ作品が会場から溢れんばかりに並んでいて圧倒された。魔可さんの多才多彩ぶりには驚くばかり。 優に200以上の作品が驚くべき短期間に仕上げられたとか。会場中央のアートフルなデコレーションもお二人の共作とか。 私はコレクターでなく、アート作品は家に飾り私蔵するのは死蔵と考えるので公共のスペースで鑑賞することが肝心と考えているが、このクラゲときのこの作品には悩んでしまった。魔可さんに聞くとこの作品だけは浜本隆司さん単独制作の作品とか。まぁいいか。

2024年06月29日

コメント(0)

-

生きる未練

生きる未練ということをここ20年来ずっと思ってきた。早世した人は別として私のように長生きしてしまった人間は誰しも未練がましいものを持ち続けて毎日を送っているものだ。どう生きても未練は残る。未練の為に人は生き、死ぬ間際になってもなおも未練を発散させる。 捩じ花も月見草も"生きる未練"を周りに精一杯振りまきながら咲いている。 くちなしの花も同様に高々と香りを振りまいている。願わくば、生きる未練がその時々、一抹の色気となって周りに刺激を与えることができれば良しとしなければならぬ。生きるに、経典に言う上品、中品、下品の別ありとすれば、生きるとは色香をうしなわないことを以て上品としなければならない。死ぬ瞬間まで色香を放つべく生き抜きたいものだ。

2024年06月28日

コメント(0)

全3378件 (3378件中 1-50件目)

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 多摩動物公園 オラウータンの赤ちゃ…

- (2025-11-26 00:00:05)

-

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- ロージズインメイ産駒 ホウオウルー…

- (2025-11-27 01:48:40)

-

-

-

- 模型やってる人、おいで!

- EF58(その19) サンダーバー…

- (2025-11-26 18:14:37)

-