2025年08月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

曽本町 神明社

前回の水神社からの引き続きとなる、今回は水神社から400㍍ほど南下した右側に鎮座する「曽本町 神明社」を取り上げます。最初に現地に参拝者駐車場はありませんので書いておきます。曽本町 神明社社頭全景。ほぼ東向きに社頭を構え、社頭には一対の常夜灯、石柱門(昭和10年)、平成に寄進された神明鳥居を構えています。左に大正元年健之の「村社 神明社」の社号標が建てられています。鳥居から境内の眺め。正面の蕃塀と、その先に社殿があり、社殿の左右に境内社が祀られています。蕃塀。大正元年に寄進されたもので、上部は鉄の丸棒で格子が入れられています。境内から田畑が広がる社頭を望む。境内左の社務所から社殿を眺める。社殿は切妻瓦葺の吹き抜け拝殿に越屋根の平入幣殿・神明造の本殿で、木造ながら綺麗に管理されています。境内に由緒書きは見られなかった。曽本町 神明社について尾張志(1834)など幾つかの地史に目を通しましたが、創建につながる記述は見られず、当時の曽本村に曽元神明社と天神社の二社があったことまでは書かれていました。愛知県神社庁の【神社検索】に登録があり記載内容は以下。 『祭神 天照大御神、豊受大神氏子域 曽本町幼川添、曽本町二子、曽本町二子前 例祭日 10月第2日曜日』とだけ記されていました。【愛知県神社名鑑(1992)】による解説は以下。 『祭神 天照大御神、豊受大神由緒 創建は明らかではない。 貞享元甲子年(1684)再建の棟札が残る。明治5年村社に列格 例祭日 10月16日社殿 本殿 神明造、幣殿、拝殿、社務所』とあり、再建年度までは遡ることができました。上は今昔マップ明治24年当時の鎮座地周辺。尾張志 下巻や江南市史に「曽本村に神明社・天神社」と記されるが、この地図から天神社は見当たらず、村絵図を探すしかなさそうです。社殿右の境内社。左から水神、御嶽、伏見稲荷、針綱神社の4柱が祀られています。拝殿の意匠は控え目なものになっています。幣殿前の狛犬。境内には平成・昭和・大正と各年代の寄進物がありますが、この狛犬は古い年代に寄進されたもののように見えます。もっとも古い寄進物は、幣殿前の常夜灯で、竿には寛政(1789~1801)の元号が刻まれていました。元号の下の文字が読み取れず、はっきりしないが「癸」と刻まれているようにも見え、寛政5年当時の曽本村の先人が寄進したものかもしれません。社殿左の覆屋には三社が祀られていました。左から津島神社、地蔵、南無天満自在天神。 ひょっとして、この天神が記録にある曽本の天神社で、明治以前に集落に点在していた神社が神明社に纏められたものだのうか。西側の道路から社殿の眺め。真新しい石垣が物語るように、平成17年(2005)に社殿は建て替えられているようです。貞享元年(1684)再建以来、曽本町の氏子達により代々受け継がれてきた神社が曽本町の神明社です。対照的に、すぐ西隣に鎮座していた生駒氏の菩提寺で信長の側室吉乃の眠る「嫩桂山 久昌寺」は、檀家離れから2022年に廃寺となり伽藍は解体され、今は「嫩桂山 久昌寺跡」として公園に姿を変えています。次回は現在の「嫩桂山 久昌寺跡」を掲載します。余談になりますが、盆に墓参りに訪れた際のことですが、それまで目印となっていた墓石が撤去されて更地になり、入口を一瞬見失ったことがあります。自分に「なぜ継承するのか?」問いかけると、「自分で途絶えさせるのは避けたい」ただそれだけかもしれない。今の若者には、継承そのものが足かせでしかない、そんな時代になっている。曽本町 神明社創建 / 不明祭神 / 天照大御神、豊受大神境内社 / 水神、御嶽、伏見稲荷、針綱神社、津島神社、地蔵、南無天満自在天神氏子域 / 曽本町幼川添、曽本町二子、曽本町二子前例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 江南市曽本町幼川添227 水神社から曽本町 神明社徒歩ルート / 路地を400㍍南下した右側、約5分ほど参拝日 2021/8/21関連記事・水神社・八大龍王社

2025.08.30

コメント(0)

-

水神社・八大龍王社

水神社・八大龍王社。 江南市曽本町幼川添地内を流れる五条川左岸沿いの堤に沿って尾北自然歩道が整備されています。自然歩道脇に小さな社が祀られています。曽本町幼川添地内の尾北自然歩道から、上流を望む。 住宅地を流れる岩倉周辺の川相とは様相が異なり、周辺には今も田畑が残っている。後で知ったことだが、この日は名古屋で気温が39℃を記録していたという。 直射日光は肌を刺すように痛く、スマホも熱中症にかかったかのようにまったく役に立たなかった。それでも、川沿いを吹き抜ける風は、アスファルトに覆われた街中で室外機の排気熱が滞留する風とは違い、どこか心地よさすら感じられた。五条川左岸の自然歩道沿いから、下流を望む。 静かな川辺の自然歩道沿いには、「八大龍王」の白い奉納旗が風にはためいています。ここが水神社・八大龍王社になります。 このあたりは、何年か前の10月ごろに久昌寺を訪れた際に歩いた場所で、堤沿いには曼殊沙華の小さな群落が点在しており、写真に収めたことがあります。水神社・八大龍王社境内全景。 一見すると個人宅の敷地に祀られた個人祭祀の神社のようにも見え、無断で立ち入ってよいものか、戸惑う佇まいです。 正面には石碑が置かれ、左側にひとつの社殿が祀られており、創建も新しいもののように見られますが、こちらの神社と久昌寺西側の龍神社は深い関わりがあるようです。その由来を伝える八大龍王御由来。『水神社・八大龍王社 尾張の国の曽木村を流れる幼川には、大昔から八大龍王の住むと伝えられてきましたが、誰もその姿を見た人はおりませんでした。 至徳(1384〜1387)という年号ですから、今から六百年以上も前のことです。小折村の久昌寺の前身である禅喜寺に、娘に化身して現れた八大龍王が、そのとき「私は幼川に住む八大龍王である」と言って三枚の龍の鱗を残し去り、大日照で困っていたお百姓たちに雨を降らせたといわれております。 その後、大和から小折村に移ってきた生駒家広という人は、とても信仰心が厚く、小折村に龍神社を建てると、ここ幼川沿いにも水神社を造り、こちらも八大龍王を祭ったと伝わっております。 それ以来、日照りのときにはこの両神社に雨乞いをすれば、必ず雨が降ったと、今日でも古老に信じられております。平成4年5月吉日』この解説に依れば文永年間(1469~1486)に、当地に移り住んだ生駒氏が創建したとあり、当神社の前身は鎌倉時代まで遡るようです。 目の前を流れる五条川、その西岸1kmほどの場所に生駒氏の拠点となった小折城跡があります。 その西隣り「龍神社」では、社頭の前に雨壺池が現存しています。そこには、「雨壺の水を手桶ですくい、曽本村の水神社に供え、五条川の水を持ち帰ると、龍が現れ雨を降らせた」と記されています。 八大龍王を祀る龍神社の社頭に湧き出る雨壺池と、曽本町の水神社が一体となって、八大龍王が地域の豊穣をもたらしていたというものです。玉垣に囲われた本殿域。 由来には「水神社・八大龍王社」とありますが、本殿はひとつ。社名札はなく、この社に二柱の神が祀られているのだろうか。 水神社は水を司る水神様の高龗神、罔象女命などが祀られます、一方の八大龍王は仏教から由来する水神様、このふたつの神がひとつの社に合祀される姿はあまり記憶がないかもしれない。 農業を営むものにとっては水は豊かな実りをもたらす上に必須。昨今は当地に雨が全く降らない日が続いています、雨が降らなければ農家は死活問題だ、神にすがるしかない。 小さな家庭菜園ですらそれは実感します、この暑さと雨不足ではものは実らない。この状況で米や野菜の生育がどうなるのか心配になってくる。 先日、矢作川を訪れましたが、心なしか水量は少ないようにもみえました。そろそろ水の神々に程よい加減の雨をお願いしなければならなくなってきました。補足。当神社へは車で行けますが、細い路地の突き当りとなり、転回スペースがありません、1㌔ほど西の久昌寺公園に車は停めて歩く事を勧めます。水神社・八大龍王社創建 / 文永年間(1469~1486)祭神 / 不明所在地 / 江南市曽本町幼川添58 久昌寺公園駐車場から水神社徒歩ルート / 県道172号線を曽本二子交差点を右折、100㍍ほど先で右折した突き当り。参拝日 2021/8/21過去記事・嫩桂山久昌寺・「龍神社」江南市小折町八竜・江南市 生駒屋敷跡・小折城跡・「神明社」江南市田代町郷中・生駒家の氏神として祀られた「南山神明社」

2025.08.29

コメント(0)

-

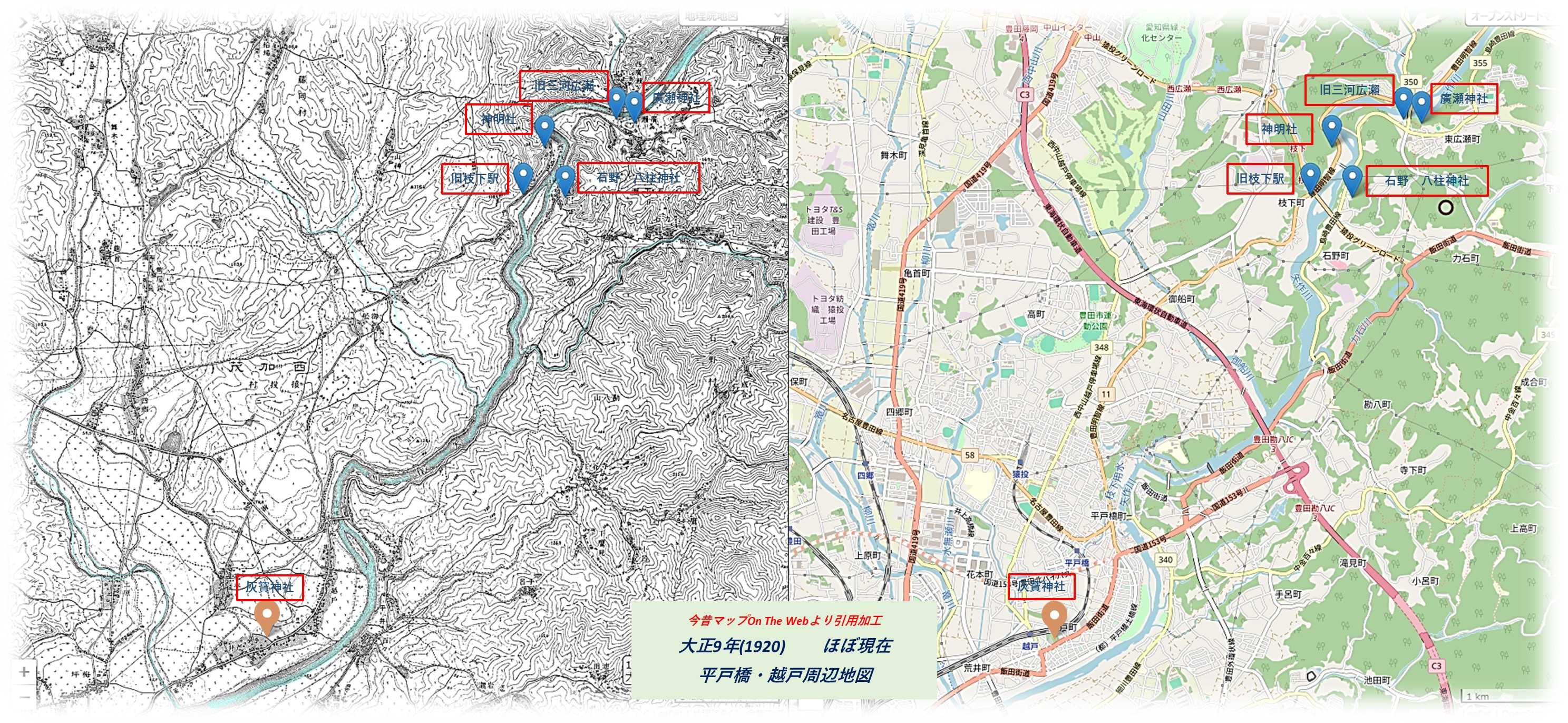

灰寶(はいわ)神社

前回掲載した石野八柱神社から矢作川沿いに南下、国道153号線から平戸大橋で矢作川を渡り、1km程直進した越戸町松葉地内に鎮座する灰寶神社を訪れました。上が灰寶(はいわ)神社の鎮座地で、矢作川が大きく蛇行する西岸に位置します。 鎮座地の越戸町の地名の由来は、古来、矢作川を利用して資材や人馬の移送のハブとなり、東岸の百々町には百々貯木場もあった。鎮座地のすぐ裏側には、名鉄三河線が猿投まで伸びており、電車で灰寶神社を訪ねる場合、越戸駅で下車すれば、東に500㍍程歩けば社地に至ります。社地北側から境内の眺め。 車の場合、国道153号線から右折すれば写真の駐車場があるので、駐車場所の心配はありません。北側の生活道路には写真の脇参道があり神明鳥居が建てられています。 正参道は国道に接しており、東参道、正参道、秋葉神社参道の三つあり、其々に鳥居を構えています。社地東の参道口には明神鳥居と、右に「村社 式内 灰寶神社」の社号標が建てられています。 写真左には「寛政9年(1797)」寄進の常夜灯が建てられ、鳥居の正面に大きな銅像が建立されています。前田栄次郎翁銅像と感謝碑。 当地出身の実業家で当地域のインフラや当地の神社復興に尽力された方で、神社巡りでは前田公園や駒形神社などで彼の名を見ることができます。灰寶(はいわ)神社正参道。 明神鳥居の先の広い境内に社殿が連なります。秋葉神社参道。 地史などで創建時期等調べていませんが、越戸地域の防火の神として祀られたものでしょう。かつては身近に見かけた二宮尊徳像。 寄進年は不明ですが、かなり大きな像です。 近年では「時代にそぐわない」「児童虐待の象徴だ」といった声もあり、街中でほとんど見かけなくなりました。 それでも、猿投地域の神社では今なおその姿を目にすることがあります。 やがて完全に姿を消してしまうのかもしれません。 今では本がスマートフォンに置き換わり、歩きながらスマホゲームに夢中になる若者や、優先席でスマホに没頭し、目の前で杖をついた高齢者に席を譲ろうともしない若者の姿を見るにつけ、私にはむしろ現代の方が奇異に映ります。 今は若い彼らも、あっという間に老いていく、その時の日本人の美徳がどうなっているのか興味深い。正参道正面全景と「灰寶神社」鳥居扁額。参道左の越戸神社。 祭神 越戸地区出身の日清・日露・大東亜戦争の戦没者が祀られています。境内右手から神馬像と社殿全景の眺め。延喜式神名帳の参河國26座の賀茂郡7座の一社で以下の七社のひとつで、元鎮座地は矢作川西側の中洲に鎮座するも、矢作川の氾濫で現在地に遷座したと伝えています。【賀茂郡7座】 野見神社 豊田市野見山町 野神社 豊田市野口町水別日面 兵主神社 豊田市荒井町松島 済 射穂神社 豊田市保見町北山 済 狭投神社(三河国三宮) 豊田市猿投町済 広沢神社 豊田市猿投町小黒見 ※ 灰宝神社 豊田市越戸町松葉愛知県神社名鑑(1992)では以下のように解説されています。 『十等級 灰寶神社 旧郷社鎮座地 豊田市越戸町松葉52番地 祭神 波尔安比咩命由緒 社伝に慶雲3年(706)正月の創建という。 往古は矢作川を越えて東国、信濃地への交通の要衝の地で、「延喜式神名帳」に賀茂郡七座の灰寶神社とあり、「本国神名帳」に正五位下灰實天神とある。永延2年(988)4月、原信之進平氏勝、社殿再建し、久安5年(1148)11月、永井九十郎之勝造営する。 元仁元年(1234)8月、平太郎氏里が再建、正応3年(1290)8月原田勝之介信里、再建、応永7年(1400)正月畠山某、永禄12年(1569) 本多時之介忠勝ら再建した。明治5年10月12日、村社に列し、同40年10月26日、指定社となる。 昭和6年10月26日、郷社に昇格する。同7年11月17日社殿を改築した。 「参考」平戸橋南路傍の渡岩弁天を灰宝神社だとの説もある。渡辺政香の「三河史」 に越戸は昔越人と書き、灰宝渡岩に音近し、明治元年挙母藩で式内と定め社号灰宝とした。 例祭日 10月第2日曜日社殿 本殿流造3坪、幣殿4坪、拝殿10坪、社務所28.5坪、神庫12坪 境内坪数2320.56坪、氏子数2000戸』とあります。ここに出てくる「渡岩弁天」とは、少し上流の平戸橋町の平戸橋下流に鎮座する「胸形神社」が「渡岩弁天」であるとする説もあるようです。 寛文年間に編纂された『三河志』には、「越戸村の東の川端に波岩(ハイワ)社という小さな南向きの社があります。この社は昔、川の中の中州にあったが、後に西岸に移され、これを灰寶の社と村人は言い、現在は弁天を祀っており、波岩の弁天と称します。」 という記述があり、すぐ脇の矢作川河畔には「波岩」と呼ばれる巨大な大岩があります。また、大正5年に出版された『西加茂郡誌』の灰寶神社の項にも、『三河志』と同様の記述が見られました。 興味深いことに、平戸橋南傍らの波岩弁天は、明治元年に挙母藩が式内社と定め、社号を灰寶神社と復したとあり、式内社灰寶神社とする説もあるようです。拝殿前の狛犬は昭和5年(1930)に建立されたもの。拝殿から幣殿方向の眺め。境内左の手水舎と後方の神庫。 手水鉢は天明4年(1784)に寄進されたもので、境内には寛政9年(1797)常夜灯など古い時代の寄進物が残ります。神庫は高床のコンクリート造・切妻屋根の建物で前田栄次郎の寄進によるもの。 先の大戦末期には重要宝物類の分散疎開が行われ、灰寶(はいわ)神社の神庫に熱田神宮や名古屋城の宝物が移管され、その中に本丸御殿復元に必要な資料が含まれていたという。拝殿は切妻造・妻入りで四方吹き抜けのもの、左にはコンクリート造の白い舞殿が続きます。舞殿から中門・幣殿・本殿方向の眺め。 遠目に方形屋根のように見えますが、こうしてみると寄棟風のコンクリート造り。白塗りの外観は白鷺が羽を広げた姿にも通じる美しい姿を見せています。 神庫の造りに通じるものがあり、ひょっとしてこちらも前田氏寄進のものだろうか。本殿域。 正面の中門に透塀が結ばれ、側面・後方は白壁が本殿域を囲んでいます。祭神の速邇夜須毘売命は陶磁器の祖神ともいわれるだけに、幣殿前の狛犬も陶製のもので、吽形には角を持った昭和52年(1977)に寄進されたものでした。 猿投山を中心とした周辺では古くから窯業生産地であり、矢作川の水運を利用して更に広く流通していったのだろう。その要衝ともなったこの地に、陶磁器の祖神が祀られているのも不思議な事ではない。御由緒『灰宝神社は全越戸の守護神でその創建は約1300年前の慶雲3年(706)と言われている歴史のある神社です。 今から1000年余り前善政の模範と言われた醍醐天皇の時代(901~922)の延喜5年(905)に天皇の勅命で藤原時平他2名によって「延喜式」という全50巻におよぶ法律書が作成されました。その書の中に国として祭る神社を登録し全国で2861社が式内社として定められました。 豊田市内では8社あり、うちの1社が地元の灰宝神社です。灰宝神社の祭り神は速邇夜須毘売命です。 伊邪那岐尊・伊邪那美尊が大八島、つまり日本の国土を生んだあと、風雨草木山野五穀火の神々等を生み国土経営の基礎が進んだあとに生まれた神様です。またの名を埴安姫命とも言われ速邇夜須は埴粘の事であり、大地でもある粘土をこね形を造り焼いて土器を作った陶芸の神様です。 其の昔、良質の粘土を求めて越戸港より陶工達がどんどん上陸し『越人』となり、この地方の開拓にあたり人々地域の安全発展安寧を願いお祀りされたものです。このように歴史と由緒のある神社が私たちの地域にあることは誇りでもあります。 伝統ある神社を大切にして行きたいと切望するものです。』中門から幣殿・本殿方向の眺め、三間三戸の流造のようです。舞殿と拝殿の眺め。 味気ない印象を受けるコンクリート造りも、色合い次第で雰囲気もかわって見えます。中門・幣殿・本殿の連なり。側面から流造の本殿の眺め、意匠はシンプルなもののようです。本殿右の境内社。 この一画に4社が祀られています。右から山ノ神神社(大山祇大神)、津島神社(建速須佐之男命・大穴牟遅命)、お尺口神社(豊受皇大神)が相殿に祀られ、左手に注連縄が巻かれた石が産守ノ神社(産土神)が祀られています。名鉄三河線沿いの神社、もう少し回りたいところですが、あまりの暑さから今回はここまでとしてエアコンが効く車内に戻り帰宅しようと思います。 前の車はガス漏れを治す部品が廃版となり、夏場は使うたびにガスを補充していましたが、普通にエアコンが効く有難味を身に染みて感じる。灰寶神社創建 / 慶雲3年(706)祭神 / 速邇夜須毘売命境内社 / 山ノ神神社、津島神社、お尺口神社、産守ノ神社、秋葉社、越戸神社氏子域 / 越戸町例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 豊田市越戸町松葉52八柱神社から灰寶神社 / 石野地内を南下、勘八町勘八交差点を右折、国道153号線で平戸大橋西交差点を直進し1km先の右側、移動時間15分ほど。訪問日 / 2025/08/08関連記事・枝下駅跡と旧枝下用水取水口・平岩 神明社・旧名鉄三河線 三河広瀨駅・廣瀬神社・広瀨城趾・市場 八劒神社と農村舞台・石野町 八柱神社過去記事・豊田市平戸橋町 胸形神社

2025.08.28

コメント(0)

-

石野町 八柱神社

前回掲載した西広瀬町の農村舞台のある八劒神社、そこから矢作川を下り、両枝橋を渡って突き当りで右折し、県道355号線で石野町地区に鎮座する八柱神社に向かいます。鎮座地は、枝下駅跡の矢作川対岸にあたる石野地区で、見上げる高さに築かれた枝下大橋が町中のどこからでも視界に入ります。今では両枝橋や枝下大橋があり容易に対岸へ渡ることができますが、かつては名古屋城下と足助を経由し、伊那谷を結ぶ飯田街道(中馬街道・塩の道)で、唯一、石野と対岸の枝下を渡船で結ばれていたところ。昭和27年まで現役だった渡しの跡は、両枝橋の少し下流に今も残されています。上は枝下駅跡の観光マップ、そこにも「枝下の渡船場」が示されています。場所は両枝橋の下流50㍍ほどの位置になりますが、車を停める場所がなく今回は断念しました。県道から石野地内で左折し、八柱神社社頭から枝下大橋の眺め。その昔、矢作川を越えた人や馬は、石野集落を抜け、力石峠を越え、現在の国道153号線に抜けていた。矢作川の水量によって川止めもあっただろうから、石野地区には宿場もあったことでしょう。八柱神社の杜。鎮座地は東側の山裾に位置し、社頭は山の入口に鳥居を構え、右手に「村社 八柱神社」の社号標が建てられています。社頭から鳥居と杜に続く石段の眺め。扁額は「八柱神社」。石段の左に平成14年に建てられた「石野町お囃子保存会結成20年記念」の石碑があります。石碑から先の境内、社殿は随分奥まった場所に鎮座するようです石段を上りきると狛犬が守護する広い境内が現れ、その奥の一段高い場所に社殿が建てられています。子持ち、玉持の均整の取れた狛犬です。社殿全景。石段の左に手水鉢が置かれていましたが、清水は張られていなかった。境内には由緒がなく、愛知県神社名鑑(1992) から調べてみました。『十二等級 八柱神社 旧指定村社鎮座地 豊田市石野町上谷下60番地祭神正哉吾勝勝速日天忍穂耳命、天穂日命、天津日子根命、活津日子根命、熊野久須毘命、市杵島姫命、多紀理比売命、多紀津比売命、品陀和気命、息長帯比売命、帯中津日子命由緒 創建は明らかでないが、明治6年8月15日村社に列格する。同44年10月字築下447番無格社八幡社を本社に合祀した。昭和20年11月3日、供進指定社になる。例祭日 十月十八日社殿本殿 神明造1.55坪、幣殿5坪、拝殿6坪、社務所4坪、神饌所2坪特殊神事 天王祭 10月大祭に山車を引き笛、太鼓のおはやしで郷中より神社神前に奉納する。境内坪数 30坪氏子数 52戸』とあった。取り纏められた当時と、現在の社殿は多少違いがあるかもしれません。本殿、幣殿、拝殿、社務所、神饌所とありますが、現地では幣殿、神饌所らしき建物は見られなかった。石段の先の拝殿の眺め。社殿全景。主な建物は拝殿と大きな覆屋の下の本殿、境内左側の社務所が主となります。本殿の左右に境内社6社が祀られています。拝殿から本殿と境内社の眺め。拝殿内には明治天皇のお言葉「教育勅語」が掲げられていました。 明治神宮が口語文約した内容は以下のような内容です。『国民の皆さん、私たちの祖先は、国を建て初めた時から、道義道徳を大切にする、という大きな理想を掲げてきました。 そして全国民が、国家と家庭のために心を合わせて力を尽くし、今日に至るまで美事な成果をあげてくることができたのは、わが日本のすぐれた国柄のおかげであり、またわが国の教育の基づくところも、ここにあるのだと思います。国民の皆さん、あなたを生み育ててくださった両親に、「お父さんお母さん、ありがとう」と、感謝しましょう。 兄弟のいる人は、「一緒にしっかりやろうよ」と、仲良く励ましあいましょう。縁あって結ばれた夫婦は、「二人で助けあっていこう」と、いつまでも協力しあいましょう。学校などで交わりをもつ友達とは、「お互い、わかってるよね」と、信じあえるようになりましょう。 また、もし間違ったことを言ったり行った時は、すぐ「ごめんなさい、よく考えてみます」と自ら反省して、謙虚にやりなおしましょう。どんなことでも自分ひとりではできないのですから、いつも思いやりの心をもって「みんなにやさしくします」と、博愛の輪を広げましょう。 誰でも自分の能力と人格を高めるために学業や鍛錬をするのですから、「進んで勉強し努力します」という意気込みで、知徳を磨きましょう。さらに、一人前の実力を養ったら、それを活かせる職業に就き、「喜んでお手伝いします」という気持ちで公=世のため人のため働きましょう。 ふだんは国家の秩序を保つために必要な憲法や法律を尊重し、「約束は必ず守ります」と心に誓って、ルールに従いましょう。もし国家の平和と国民の安全が危機に陥るような非常事態に直面したら、愛する祖国や同胞を守るために、それぞれの立場で「勇気を出してがんばります」と覚悟を決め、力を尽くしましょう。 いま述べたようなことは、善良な日本国民として不可欠の心得であると共に、その実践に努めるならば、皆さんの祖先たちが昔から守り伝えてきた日本的な美徳を継承することにもなりましょう。このような日本人の歩むべき道は、わが皇室の祖先たちが守り伝えてきた教訓とも同じなのです。 かような皇室にとっても国民にとっても「いいもの」は、日本の伝統ですから、いつまでも「大事にしていきます」と心がけて、守り通しましょう。この伝統的な人の道は、昔も今も変わることのない、また海外でも十分通用する普遍的な真理にほかなりません。 そこで、私自身も、国民の皆さんと一緒に、これらの教えを一生大事に守って高い徳性を保ち続けるため、ここで皆さんに「まず、自分でやってみます」と明言することにより、その実践に努めて手本を示したいと思います。明治23年10月30日』解釈によって賛否も分かれ、戦後廃止された教育勅語ですが、個人的に道徳の視線で今の世の中を見渡すと再評価されてもいい個所もあるのではないかと思う。本殿は杮葺きの流造のように見えます。祭神は正哉吾勝勝速日天忍穂耳命、天穂日命、天津日子根命、活津日子根命、熊野久須毘命、市杵島姫命、多紀理比売命、多紀津比売命、品陀和気命、息長帯比売命、帯中津日子命。本殿左の境内社三社。左から金刀比羅社、白山社、秋葉社。本殿右側の境内社。左から、八幡社、神明社、蚕霊社が祀られています。石野町を見下ろす山腹に作られた境内は、薄暗い印象を受けます。しかし夕方ともなると程よく間引かれた樹々の間から、強烈な西陽が差し込み境内を照らします。石野町 八柱神社創建 / 不明祭神 / 正哉吾勝勝速日天忍穂耳命、天穂日命、天津日子根命、活津日子根命、熊野久須毘命、市杵島姫命、多紀理比売命、多紀津比売命、品陀和気命、息長帯比売命、帯中津日子命境内社 / 金刀比羅社、白山社、秋葉社、八幡社、神明社、蚕霊社氏子域 / 石野町例祭日 / 十月十八日所在地 / 豊田市石野町上谷下60廣瀬神社から八劒神社 / 八劒神社から広梅橋を越え、西広瀬町交差点を右折し、400㍍ほど直進した左側。訪問日 / 2025/08/08・枝下駅跡と旧枝下用水取水口・平岩 神明社・旧名鉄三河線 三河広瀨駅・廣瀬神社・広瀨城趾・市場 八劒神社と農村舞台

2025.08.25

コメント(0)

-

市場 八劒神社と農村舞台

廣瀬神社からの続きとなる今回、車を駐車した旧西広瀬駅から広梅橋を越え、西広瀬町交差点を右折し100㍍ほど直進した左側に社頭を構えます。 駅から徒歩で約10分、車なら2・3分程の距離になります。県道脇の社頭全景。 駐車スペースは鳥居の先か、社地右側の細い路地を直進した先に参拝者駐車場が確保されています。社殿は正面に見える山の中腹に建てられています。上が市場 八劒神社の鎮座地で、東広瀬町の旧西広瀬駅から広梅橋を渡った対岸は西広瀬町市場地区になります。 過去には目と鼻の先の二つの集落を矢作川が分断し、お互いの城から対岸を睨みあっていた。鳥居から社殿方向の眺め。 左に「村社 八劒神社」の社号標、その先に明神鳥居が建てられています。鳥居の先の広場は、移動販売車の立ち寄り場所になっており、形を変えて市場の地名の名残を感じさせます。鳥居扁額は「八劒神社」と記されています。鳥居から先の参道は農村舞台が迫り出し、狭くなりますが、その先に広い境内が広がっています。手水舎と傍らの解説板。「八劒神社・農村舞台」の解説で、内容は以下。『八劔神社・農村舞台 入母屋造 茅葺(鉄板覆)瓦庇付豊田市には神社が370社あるが、八劔(やつるぎ)神社は市内に三社しかなく、建速須佐之男命が主祭神である。 八劔とは三種の神器のひとつ天叢雲剣のことで草薙剣とも呼ばれ、災難除けにご利益があるとされる。境内は本殿が小高い場所にあり、南側の一段低い部分に農村舞台がある。 舞台は本殿と拝殿を結ぶ軸線上に向かいあって建てられている。舞台の前には空間があり、 当時は地芝居、現在はふれあい祭りの観客席となる。 建立は棟札によって寛政10年(1798) 8月に地元大工と西広瀬村の組頭二名によって再建されている。舞台正面の若葉模様の彫刻から、江戸時代後期の特徴が見られる。花道、楽屋を備え、舞台を広くするための工夫(ガンドウ)もあり、また自然景観を舞台に取り込む装置(遠見の機構)もある。 この舞台は当地方では最も古く、豊田市内における初期の舞台形式が垣間見れる重要な遺構である。今後も地元民の手により大切にしていく舞台である。2023年10月 豊田市わくわく事業・名所旧跡の会 』舞台後方から社殿の眺め。 舞台裏側の迫り出した部分が楽屋だろうか。広場は公園としても整備され、境内には遊具が設置されています。農村舞台正面の眺め。 桁行5間(約9m)、梁間3間(約5m)と大きな舞台で、廻り舞台は備えていません。屋根を支える長い桁は一本の無垢材を使用し、前面に唐草模様が施されています。寛政10年(1798)に再建された舞台を見上げると、茅葺なのが良く分かる。 昨年、猿投山周辺の神社を巡り、農村舞台を幾つか見かけましたが、何れも鋼板で覆われたり、瓦に葺き替えられたものが多くなり、手間のかかる茅葺は、やがては技法も忘れ去られて行くのでしょう。舞台正面の社殿全景。 石垣で二段に分けて境内が作られ、拝殿まで石段が続きます。上り口から拝殿を見上げる。社殿全景。 切妻造の妻入り拝殿で、正面が格子扉、三方は腰板が張られた吹き抜けのもので、神明造の本殿と結ばれています。本殿の左右に境内社が祀られています。愛知県神社名鑑(1992)による神社の由緒は以下のように記されていました。 『十二等級 八釼神社 旧指定村社鎮座地 豊田市西広瀬町市場252番地 祭神 伊豆御霊命由緒 創建は明らかでないが、享禄(1528)から永禄年間(1569)まで御船城主の祈願所として社殿を造営した。 明治5年5月村社に列し、大正15年4月1日、供進指定社となる。昭和11年5月8日、幣殿を新築した。 例祭日 10月第二日曜日社殿 本殿 神明造0.83坪 幣殿 6坪 拝殿 23坪 社務所 8坪、神饌所 6坪、境内坪数 700坪 氏子数 90戸』とあり、創建は室町時代にまで遡るようです。内削ぎ千木と鰹木が飾られた神明造の本殿と境内社。本殿右の境内社。 境内社には社名札が掛けられていましたが、脱色しており読み取れなかった。一段目の境内に安置されている狛犬と農村舞台。 対岸には東広瀬城が迫っています。境内右手から社殿の眺め。 石垣の積まれ方はちょっとした城壁のように急角度で積まれています。市場 八劒神社と農村舞台創建 / 不明祭神 / 伊豆御霊命境内社 / 不明社2社氏子域 / 西広瀬町例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 豊田市西広瀬町市場252廣瀬神社から八劒神社 / 廣瀬神社から広梅橋を越え、西広瀬町交差点を右折し、100㍍ほど直進した左側。訪問日 / 2025/08/08・枝下駅跡と旧枝下用水取水口・平岩 神明社・旧名鉄三河線 三河広瀨駅・廣瀬神社・広瀨城趾・市場八剱神社と農村舞台

2025.08.24

コメント(0)

-

飯高町宮前「花岡神社」

松阪市飯高町に鎮座する「花岡神社」。松阪港まで流れ下る櫛田川左岸の豊かな自然に囲まれた静かな環境です。写真は松阪市飯高町宮前地内の通りの光景。宮前の名が示す様に、分かれ道の先に神社の杜らしき姿が見えてきます。かつては旧和歌山街道の宿場町で、江戸時代は紀州藩の本城と東の領地松阪城を結ぶ街道として、伊勢参宮や熊野詣、吉野詣の巡礼、南紀や伊勢志摩の海産物などを大和地方に運ぶ交通の要衝として栄えた宿場町でした。分かれ道を右に進んだ先に鎮座する花岡神社。 境内は、社殿を優に超える大きな杉や、さらに大きなイチョウの樹が聳えており、神社の歴史を物語っています。社頭全景。社標の奥に石造の神明鳥居を構えている。上の写真は社標の右側に立てられていた「宮前村元標跡」の解説。「ここに30センチ角、4尺(約120センチ)ほどの角柱が建っていた。正面に「宮前村元標」と側面には松阪まで何里・何丁、津まで、山田まで、吉野、高野などの旅程が書かれていた。この辺りは商家や宿も多く、宮(旧社名 花岡社・八王子社)の前から、或いは宮の前まで、宮の前の・・・と目安にした言葉が地名となり今も宮の前と言われている」下の写真は宮前宿周辺の散策マップ。 道の駅飯高駅から車で5分程西の赤桶神社に行きたかったが、当日は祭礼準備で立ち寄れる雰囲気ではなかったが、この辺りには神話の国分け伝説の舞台となった珍布峠や礫石が現存します。社地東の脇参道の眺め。社頭から境内の眺め。 参道を遮らんばかりの太い幹は御神木のイチョウ。社頭左の「八王子」石標。三重県神社庁の花岡神社案内は以下。「天之忍穂耳命を主祭神とする五男三女神と山の神 大山津見神を祭神とし、下滝野、宮前、野々口地区の氏神様として崇敬を集めております。 春と秋には、稚児舞の奉納、獅子舞の奉納(正月、3月、10月)がなされる。明治8年郷社に指定される。」社頭右の「花岡社」石標。往古は呼称が違っていたのかもしれない。御神木の大銀杏。幹を撫でると【生命(いのち)の気】を頂けるようです。参道右側の手水舎、後方には幹で一本になる三本杉があり、家族の絆の象徴として御神木になっております。参道から少し先の右側に「伊勢神宮遥拝所」。拝殿正面全景。桁行6間、梁間4間の入母屋瓦葺の四方吹き抜けで、床板を張らず、土間の上に柱が立てられた土間殿の様式です。凛々しい姿の狛犬は平成9年(1997)に寄進されたもの。主祭神は正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命(天之忍穂耳命)。勝勝とあるように勝負の神・商売繁盛・病気平癒・家門の繁栄、開運厄除の御利益が得られるようです。三重県神社庁の【三重県の神社】では花岡神社について以下のように書かれています。「天之忍穂耳命を主祭神とする五男三女神と山の神大山津見神を祭神とし、下滝野、宮前、野々口地区の氏神様として崇敬を集めております。春と秋には、稚児舞の奉納、獅子舞の奉納(正月、3月、10月)がなされる。明治8年12月9日度会県11区郷社に指定される。」社頭の「八王子」石標が示す様に、天照大神と素戔嗚尊の誓約で生まれた五男三女神を祀ります。拝殿から狛犬が守護する、幣殿・本殿の眺め。拝殿額は「花岡神社」。幣殿正面、幕には三つ巴の紋が入ります。拝殿から社頭の眺め。拝殿内には2枚の「花岡神社由緒」由緒が掲示されていました。上の内容は以下。「〈歷史〉当社の創建については、万治元年(1653)と明治元年(1868)の火災により、史料が焼失しており不明である。『花岡社日天八王子略記』によると、当社の南に平信兼が城を構えており、源義経の臣・伊勢三郎義盛が当社のあたりに陣を構えたとある為創建は800年以上に及ぶ。1400年頃、馬頭観世大士の御堂が兵士により焼け、土中に埋もれていたが、それを掘り出し、 当社の相殿に祀った。明治8年(1875)に度会県十一区の郷社に指定。明治41年(1908)に、花岡神社と称した。』 下の滝野郷総社の内容から一部抜粋。『御社殿 本殿 神明造 間口3間・奥行き2間。幣殿、拝殿、神饌所、手水舎、祭器庫、社務所。御由緒当社勧請の由来については、万治元年(1658)と明治元年(1868)の二度の大災により史料が失われた。ただ本社の南、鷹民山に平信兼が城を構え、源義経の臣伊勢三郎義盛(義経四天王の一人)に打たせた際、当社のあたりに陣を構えたとあり、草創も八百年以上に及ぶものと推測できる。応永年間(1400)頃、馬頭観世音大士の御堂が兵火により焼け土中に埋もれていたが、 観音を当村の松殿に安置した。相殿とは、同じ社殿に二柱以上の神を合祀すること。天保6年(1835)12月、滝野郷の滝野治郎祐義知は本社の森に「花岡杜」と名付けたと伝えられる。明治8年(1875)度会県十一区の郷社に指定。明治41年(1908) 合祀の許可を受け執行、花岡神社と称する許可を得る。近隣で縄文時代の遺跡や遺物が発見されているため、櫛田川に沿った地域では古くから信仰の対象物はあったと推測される。』平信兼は伊勢義盛により討ち取られますが、源平盛衰記には三日平氏の乱として伊勢国滝野において討ち取られたとあり、城を構えたとされる鷹民山は櫛田川の対岸にあり、頂には滝野城址がありますが観光ルートとして整備されていないようです。由緒にある「花岡社日天八王子略記」も国立公文書館デジタルアーカイブで検索してみた、残念ながら見つけられなかったが、この神社の創建は平安時代まで遡るのかもしれない。拝殿右側から眺める社殿全景。境内右に二つの句碑が建てられていましたが、詳細は分かりません。拝殿左から幣殿、本殿を眺める、5本の鰹木と外削ぎの千木が載る神明造です。旧和歌山街道の宿場町に鎮座する花岡神社は、古くから滝野郷の歴史を見届けてきた神社です。花岡神社創建 / 不明祭神 / 正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命 他八柱境内社 / 不明祭典日 / 春祭り3月11日に近い日曜日、夏祭り8月14日、秋祭り10月15日に近い日曜日氏子域 / 下滝野、宮前、野々口所在地 / 三重県松阪市飯高町宮前783参拝日 / 2025/07/26関連記事・きほく燈籠祭りと長島神社・花岡神社・紀北町長島「長島神社」

2025.08.23

コメント(0)

-

紀北町長島「長島神社」

長島神社、紀北燈籠祭で紀北町長島を訪れた際に立ち寄ってみた。紀北町長島の中心付近にある紀伊長島港、その西側の江ノ浦の入江の高台に長島神社が鎮座します。周辺は漁師町の雰囲気が漂う町並みが広がり、ノスタルジックな雰囲気が漂う街並みです。この地方は丘陵地が迫り、海岸線に切れ落ちる地形が多く、僅かな距離で海と山を同時に味わえる地域で、古くは熊野古道など歴史的な道も存在します。鎮座地は波穏やかな江ノ浦の北側の海へ突き出た山麓の裾野に鎮座します。この山の頂には至徳元年(1384)に築かれた長島城がありました。地名を冠する長島神社は、細い道の多い海沿いの集落の外れに社頭を構えています。右に「長島神社」の社標が建てられ、広い境内が広がり、社殿は山の斜面を切り開き建てられており、鳥居も山の入口に建てられています。これだけ広い境内は祭礼で必要な広さなんだろう。社殿を包み込む社叢は三重県の天然記念物に指定されており、中でも鳥居左に聳え立つ御神木の楠の巨木は、樹齢800年とも1000年とも言われ、実に風格のある姿を見せています。写真は氏子の住む町を見据えるように佇む社殿と御神木、鳥居の眺め。石段の先に安置されている一対の狛犬。『長島神社由緒 【祭神】武速須佐之男命、倉稲魂命、事代主命、加藤清正、大山祇命、大綿津見命、菅原道真、不詳4座 【由緒】 当社の創始については明らかでない。 神社名、鎮座地は古来より、現在に至るまで変わらず存続して来たものと伝えられている。 当社の事を記載する最古の資料としては江戸初期の棟札がある。 それによると、天正19年(1591)に加藤甚五郎居住の長島城が焼討にあった。 その時に当社の社殿及び旧記系図等全てが焼失した為、当社の主祭神であった武速須佐之男命を同じ く奉斎する京都の祇園社(八坂神社)から勧請し、旧神主十一代御館喜太夫宗本が元和元年(1615)から 奉仕された事が記されている。 寛永18年(1641)3月、右筋目系図書上に及び、その後現在宮司は、第21代目に相当する。 明治時代に至って周辺神社を合祀している。平成23年11月』三重県の天然記念物に指定されている大楠。 温暖な気候では成長が早いと言われる楠ですが、多くの瘤を持つ太い幹は傍で見ると圧倒される迫力があり、何かが宿っていても不思議ではない貫禄が漂っています。古来からこの楠や後方の山は、港に住み、海の恵みで生業とする者にとって進路を定め、漁場を知るための山だてのシンボル的存在だったかもしれません。鳥居脇から御神木を見上げる。 街中の楠は、ともすれば頭や枝は落とされ、見るからに窮屈な印象を受けますが、こちらの楠は伸び伸びと聳え立っています。石の明神鳥居の先に手水舎があり、左の斜面に作られた石段を上れば社殿に通じています。社殿へ続く石段の眺め。上りきると右側に社殿が建てられています。入母屋銅葺屋根の平入拝殿と神明造の本殿が主な建物です。三重県神社庁の「三重県神社一覧」には以下のように解説されていました。『長島神社は紀北町紀伊長島区長島にあり漁業を中心に栄えた氏神である。現在氏子数約1,000戸、天正19年(1591)伊勢の北畠氏と新宮の堀内氏との戦いで北畠の臣、加藤甚五郎居住の長島城焼き討ちの時、氏神を始め神主宅まで類焼に及び旧記系図等焼失するを以って天正19年(1591)京都市の八坂神社から勧請に及び現在に至っている。 天保4年(1833)に当町沖合い4キロにある大島から石を運び築いた石垣の上にある社殿は中世の城を偲ばせる。1月15日に行われる江戸時代中期から行われている「船だんじり」や1月11日の四祷祭り「弓引き神事」は漁師町ならではの勇壮な神事である。 長島神社社叢は昭和38年9月12日、三重県教育委員会の指定文化財となっており、推定樹齢800年の大楠をはじめ、イヌマキ、ヒノキ、スダジイ、スギ、タラヨウなどの樹木はかなり大きなものが多い。』と纏められていました。城の趣すら漂う石垣は、船でわざわざ運ばれてきたものという。これだけ山が迫っていながら、こうした岩には恵まれない土地柄なんだろうか。この頂に合った城址には行ってはいないが、そこの石垣もこうして運ばれてきたものだろうか。仮にそうだとしたら、岩を切り出した大島の姿も大きく変貌しているのだろう。ガラス張りの拝殿正面全景、左手は社務所だろうか。寄進物の年代は全く見ておらず、ひょっとすると古い元号を刻んだ物もあるのかもしれない。拝殿額は「長島神社」。明るい拝殿内から本殿方向の眺め。本殿の全景は捉えきれなかったが外削ぎ千木の付く神明造に見えます。境内に社の姿は見られず、武速須佐之男命、倉稲魂命、事代主命、加藤清正、大山祇命、大綿津見命、菅原道真、他4座が全てこの本殿に祀られているのだろう。祭神に加藤清正(1562-1611)が祀られている理由は定かではないが、長島城の焼き討ち、八坂神社から勧請された時期が清正が生きていた時期と重なるので、城や神社の再建になんらかの影響を与えたのかもしれない。社叢の樹々が強烈な陽射しを遮り快適な空間を作ってくれています。境内から社頭の眺め。広い境内は、江戸時代中期から続く「船だんじり」や「弓の禱」が奉納され、今は閑散とした境内も当日は人で埋まる。神々はこの高台から、祭礼の賑わいを静かに見守っているのかもしれない。長島神社創建 / 不明祭神 / 武速須佐之男命、大綿津見命、大山祇命、事代主命、倉稲魂命、菅原道眞、加藤清正、不詳4座境内社 / 不明祭典日 / 弓の禱1月11日、船だんじり1月15日所在地 / 三重県北牟婁郡紀北町長島1409 参拝日 / 2025/07/26関連記事・きほく燈籠祭りと長島神社・花岡神社

2025.08.20

コメント(0)

-

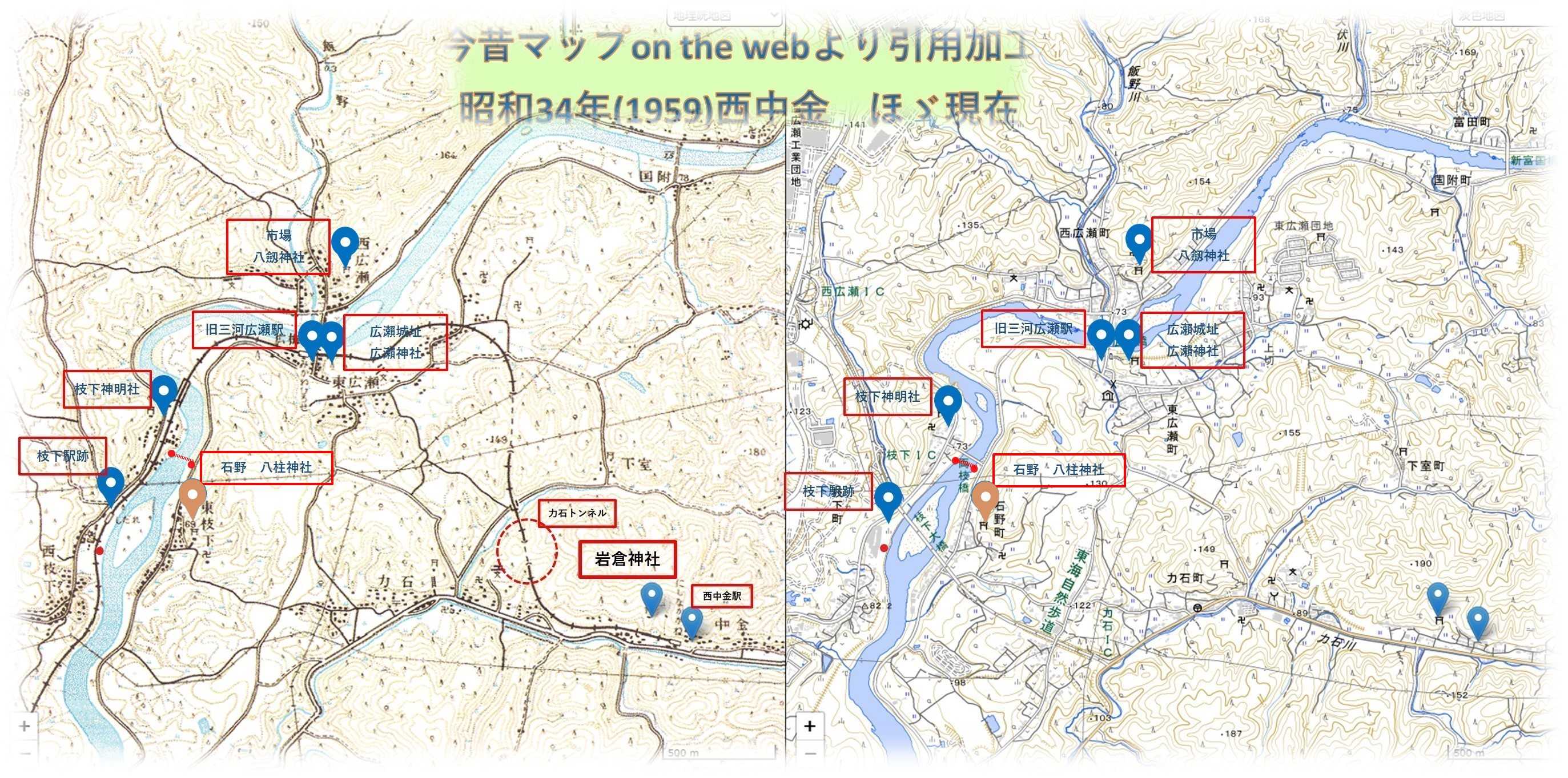

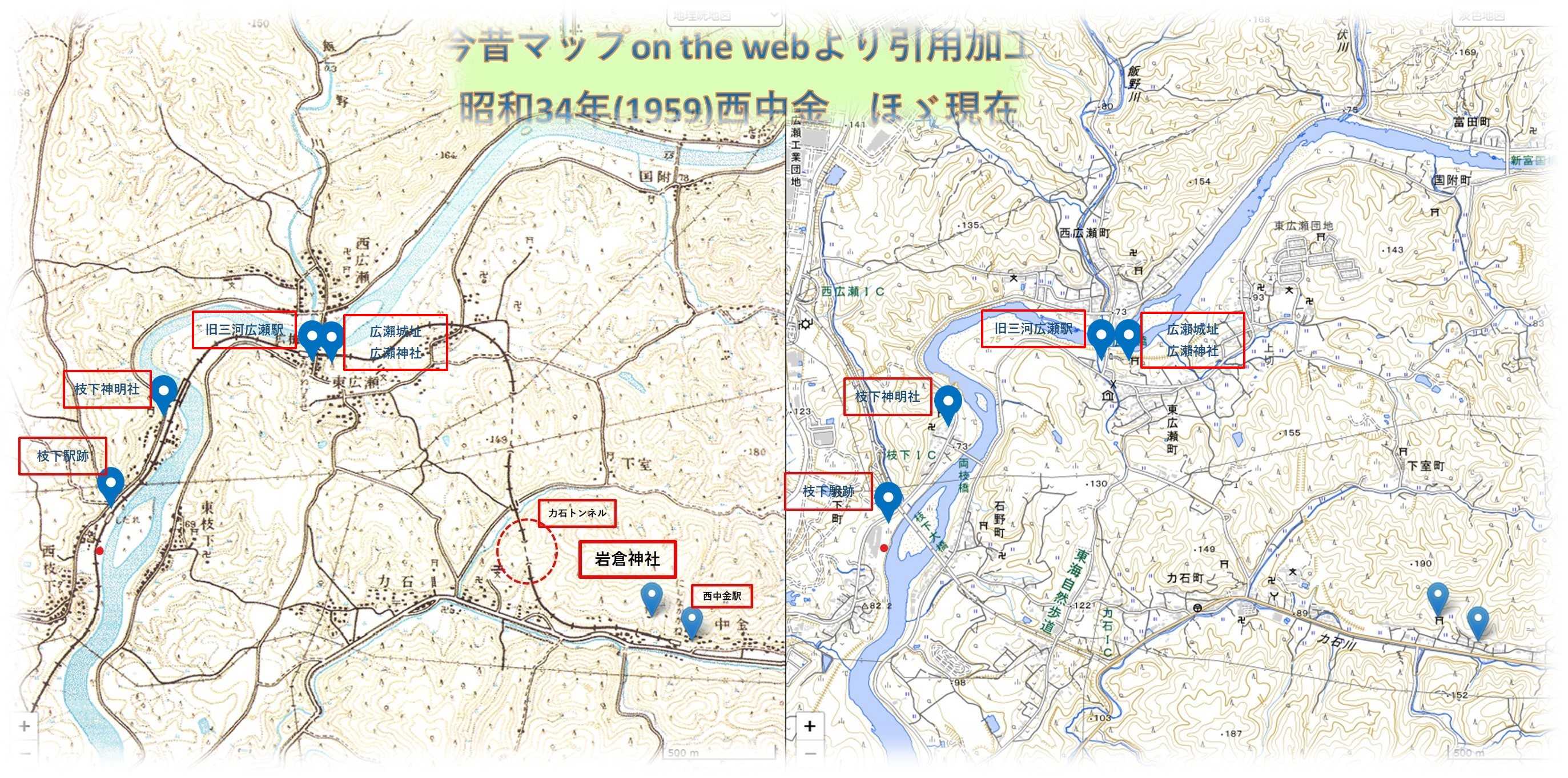

廣瀬神社・広瀨城趾

広瀨駅の前を走る県道350号線、その向かいに小高い森があります。今回はこの森の頂に鎮座する広瀨神社と広瀨城趾を取り上げます。所在地は豊田市東広瀬町城下38、いかにも城があった名残を留める地名です。入口は県道の向かいにある「梅村源次郎翁頌徳碑」の左から石段が頂に続いています。後日談になりますが、ここが正参道ではなく、交番から東に回り込んだ森の東側に鳥居を構える正参道があったようです。梅村源次郎翁頌徳碑と森への入口。広瀨城趾への道標も迷うことなく踏み込みましたが、正参道がある事を知っていれば、そちらを選択しただろう。左の「広瀬城趾」から左方向に進むと、レンガ積みの石段があります。因みに「マムシ注意」の看板が立っていました。梅村源次郎氏(1868-1942)は農家に生まれ、農業を営んできたが、後に醸造業に転身し「梅正」の銘柄で財をなし、議員として交通網の発展に寄与した人物。私費を投じて道路の改良、梅原バスの経営や矢作川に架かる広梅橋などを架け、対岸の西広瀬と東広瀨を結ぶなどに尽力した方。「梅正」を醸し出していた梅村酒造本家は、広瀨駅の南側にあったそうですが、現在は廃業し「梅正」を味わうことは出来ません。入口です。結構急です、両脇は雑草が生い茂っています。石段は所々日が差し込み、やつらが日光浴するにはいいんじゃないだろうか。石段は100段強はあったと思いますが、手摺がないので、足元と左右前方をよく確認して登っていきます。ヒャーといって後ずさりすると痛い目に遭います。ひやひやドキドキしながら登り切ると右手が開けます。奥に舞殿らしき建物が見えてきます。境内の「東海自然歩道」のコース案内図。左側に東広瀬城址の解説。興国5年(1344)、当地の豪族児島高徳の築城とされ、11代続いたが永禄3年(1560)に家康により攻め落とされた。戦国時代には矢作川を挟んで対岸の西広瀬城と対峙していたという。これは、舞殿でいいのだろうか?広瀨神社は城址に建てられており、この場所には、この舞殿と手水があり、社殿は主郭のあった左側の高みあります。この舞殿から左に、広くて明るい道が下に伸びています、この先に鳥居があると思われます。社殿に続く石段脇の手水鉢。側面に文字が刻まれているようでしたが、写真からは識別できなかった。少しだけ舞殿から左に進んで見たが、下を眺めても鳥居は見えなかった。社殿へ続く石段の眺め。ここは手摺もありよく整備されていました。石段を上りきると、一対の狛犬と正面に社殿が現れます。狛犬は毬と子を持つもので、昭和16年(1941)に梅村源次郎氏が寄贈したものです。社殿全景。拝殿は桁行3間、梁間2間で入母屋瓦葺の平入の木造で、右手に神饌所、拝殿後方に大きな覆殿があります。境内左に大きな石碑と境内社が纏められています。広瀨神社境内に由緒書きはなく、調べる事となりました。まず最初に【猿投町史(1987)】に目を通す。西広瀬の地名で八劔社の記載はあるが、東広瀨並びに廣瀬神社としては名は出てこなかった。愛知県神社庁の登録から唯一、祭神・祭礼日だけは知ることができた。続いて【愛知県神社名鑑】、そこには広瀬神社について以下のように纏められていました。「広瀬神社 旧村社鎮座地 豊田市東広瀬町城下38番地祭神 伊佐波奈美命、児島高徳公由緒創建は安永9年(1780)8月勧請と伝える。社地は南朝の忠臣児嶋高徳の居城広瀬城趾を境内とする。明治6年(1873)5月、据置公許となる。昭和22年(1947)12月村社に列す。同61年9月、御鍬社を広瀬神社と改称し児嶋高徳公を増祀した。例祭日 10月15日社殿 本殿 神明造、覆殿、拝殿、社務所、神饌所。氏子数 四二戸」とありました。創建が安永9年とあるので、三河国西加茂郡誌・西加茂郡誌にも目を通すが東広瀨並びに廣瀬神社として記載されていなかった。神社由緒についてはここまでです。祭神には広瀨城を築城した児島高徳公が祀られています。大きな石碑は「廣瀬城址」の石碑。その右手に社名不明の境内社。その右に石の社が祀られています。左が山神で他は分からなかった。拝殿正面全景。訪れる人は少ないながら、格子戸が開けられていました。大きな拝殿額は「廣瀬神社」とあります。拝殿から本殿方向の眺め。拝殿左から本殿の眺め。神明造とあったが良く見えない、本殿域左にも複数の社が祀られているようです。狛犬が見つめる先は西広瀬駅方向です。さてと、駅に戻るとするか。どちらから帰るか悩みましたが、結局この石段を下る事にしました、近いからね。左右前方足元確認ヨシ。それにしても、北側の線路の先は矢作川に切れ落ち、ここは急な石段。対岸からの守りを思うと、手ごわい城だった事だろう。廣瀬神社・広瀨城趾創建 / 安永9年(1780)祭神 / 伊佐波登美命・児島高徳公境内社 / 不明社多数氏子域 / 東広瀬町例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 豊田市東広瀬町城下38三河広瀨駅から広瀨神社・広瀨城趾 / 広瀨駅から広瀨城趾入口まで徒歩約1分。訪問日 / 2025/08/08・枝下駅跡と旧枝下用水取水口・平岩 神明社・旧名鉄三河線 三河広瀨駅

2025.08.19

コメント(0)

-

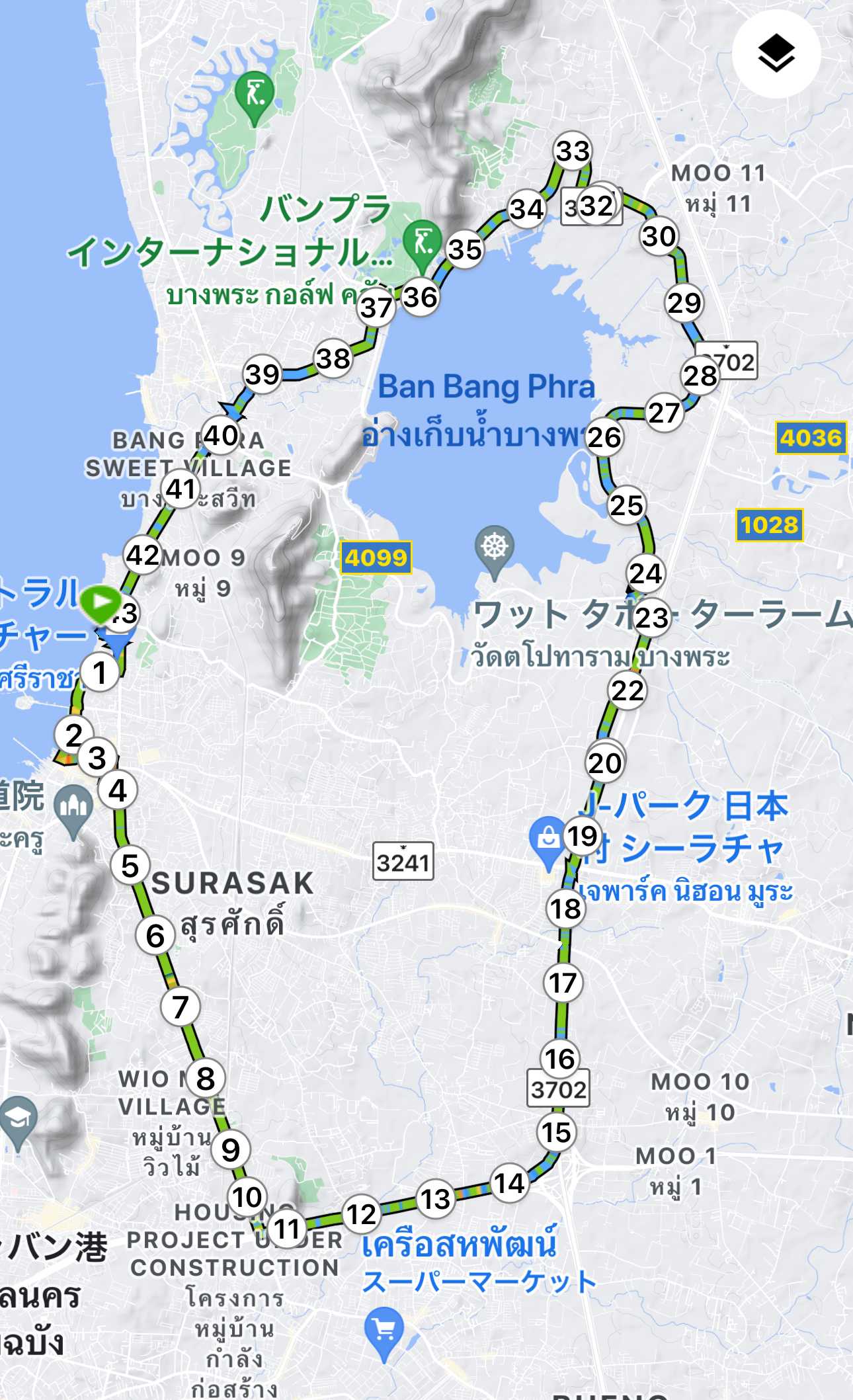

旧名鉄三河線 三河広瀨駅

平岩神明社から県道を直進し西広瀬交差点を右折、広梅橋を渡った右側が、枝下駅の次駅「三河広瀬駅」になります。平岩神明社から車で5分程の場所になります。広梅橋から上流を望むと眼下に広瀬ヤナがあり、矢作川は中洲を抱え込むように二筋に分かれ流れていきます。中洲で川面に椅子を構えてシラハエ釣りでもしたくなりますが、恐らく渡らせてはもらえないだろう。矢作川にきているのはそうした場所の下調べも兼ねています。広梅橋から下流を見渡すと、両岸を鬱蒼とした樹々に包まれた中を、矢作川が緩やかに蛇行しながら流れていく。地元の子だろうか、流れの中を泳ぐ姿もある。この下流に先ほど訪れた枝下駅がある。線路はこの左岸沿いに敷かれ、かつては地域の人々の暮らしと産業を支えていた。 今では、レールを軋ませて走る車両の姿もなく、駅舎とホーム、そして線路を残すのみとなった。猿投までは乗った経験があったが、車に乗るようになると車の移動ばかりで、猿投から先には一度も乗ったことがなかった。そうした時代の流れもあって廃線の道を辿っていき、なくなると名残惜しむ様に乗っておくべきだったと思うものです。三河広瀬駅跡の駅舎前に「石野めぐりウォーキングマップ」が掲示されています。三河広瀬駅を訪れた人々に駅舎以外の見所を提案をしてくれる。地元の自然や文化を巡る「ささゆりと矢作の川辺コース」と「三河線跡地コース」の2つのコースが紹介されています。コースは12.8㎞と7.1㎞となかなかの距離があり、それなりの覚悟がいるだけに、涼しくなってからだな。三河広瀬駅駅舎。駅名標が今も掲げられた木造駅舎は、かつて鉄道が走っていた時代の記憶を宿しています。駅舎前にはバス停とベンチが置かれ、ここから近隣集落をコミュニティーバスが結んでいる。駅舎は昭和2年(1927)に作られた桁行11m、梁間4.4mの切妻造の木造平屋建の鋼板葺で、登録有形文化財に指定されています。木製の引き戸から待合室に入るものでどこか懐かしさが漂う。かつての鉄道の喧騒は消え、現在は五平餅など販売する売店として使われています。駅舎の前はパターゴルフや休憩スペースもあり、地域の人々が集う場所として、地域の手によって再生され、守られている。乗降のための駅から人の集う駅として形を変えて今も残されています。三河線は旅客のみならず、貨物も運行されていたようで、猿投山系などでも産出される珪砂などが運搬されていたようです。駅舎の脇を抜けると、桜並木の静かな空間が広がっている。その奥に見えるのは、かつて列車が発着していたプラットフォーム跡で公園の一角のような風景だ。三河広瀬駅のプラットホームに立つ。今も「西中金 ← 三河広瀬 → 枝下」と記された駅名標が残され、かつての記憶を留めています。ホームは各駅共通の一面一線の構造で、屋根付きの待合所があります。ホームを降りて線路跡に立ってみる。もう列車が走ることはないが、草が生える線路に陽光が差し込み、レールが輝く風景は哀愁が漂う。線路上を歩いて行く事もできますが、枝下方向は橋梁が撤去されているので、草木が生い茂っていて進めません。西中金方向も、この先にふたつのトンネルがあるので通行できなくなっています。三河広瀬駅のホームから西中金方向を望む。線路跡は、緑に包まれながらも、正面に見えている東広瀨城址の裏へ続いています。東広瀨城址北側の線路、左は矢作川に切れ落ちています。まだまだ余裕で進めるくらいの草むらですが、🐍は御免です、ここから引き返すことにします。渓流釣りをしていた頃は怖いもの知らずでしたが、ある時、岩に手をかけ日光浴中の蛇を掴んでからはどうにも好きになれなくなってしまった。旧名鉄三河線 三河広瀨駅所在地 / 豊田市東広瀬町神田平岩神明社から三河広瀨駅 / 県道を直進し西広瀬交差点を右折、広梅橋を渡った右側。1.7㌔・約5分関連記事・枝下駅跡と旧枝下用水取水口・平岩 神明社

2025.08.18

コメント(0)

-

平岩 神明社

枝下駅跡から県道11号線を矢作川上流に向け約1分、大きな左コーナーの手前の左側、枝下町ちびっこ広場に平岩 神明社が鎮座します。県道11号線沿いの平岩 神明社と枝下町ちびっこ広場全景。間口が狭いので、ガードレールの切れ間を通り過ぎてしまうため、速度には要注意。神社の前は枝下駅から平瀬駅に続く名鉄三河線の線路が残されています。線路はこの先で右に曲がり、今はない矢作川橋梁で矢作川を渡り平瀬駅に続いています。道路脇の神明社由緒。「神明社【所在地】 豊田市枝下町平岩29番地【御祭神】 天照大御神(天照大神)、国之狭土神(国狭槌尊)、大山咋尊(山末之大主神)【創建】 慶長元年(1596)、再建 寛保3年(1743)、再建明治13年(1880)【御祭神】天照大神は、伊勢神宮でお祀りしている神で、神々のなかでも最高神として崇められています。 続いて御祭神である国之狭土神は、土の神でその地域の土地神様として崇められ、大山咋尊は、山の神としてお祀りしています。 人々が日々の暮らしの中で起こる様々な出来事が、平穏無事で過ごせるようにと願って、鎮守の神としてお祀りし、また、その土地に坐す諸々の神々をも併せて崇めてきました。地域の守り神として信仰し、無病息災、五穀豊穣、 家内安全、厄難開運等々、氏神様としてお祀りしています。」裏側の境内社解説は以下のようなものです。「末社(東側より)【御鍬社】 五穀豊饒(穣)の神 元禄年間・村から村へ巡回した「流行神」と言われる。【洲原社】 御祭神 伊邪那岐命、伊邪那美命、大穴牟遅命 「御蒔土」を畑にまけば豊作と、信仰されている。洲原神社=岐阜県美濃市須原468【津島社】 御祭神 建速須佐之男命 人の身に起こる災いと疫病を除く神、天王祭で有名である。津島神社=愛知県津島市神明町1 古くは牛頭天王社と呼ばれた。【秋葉社】 秋葉社 御祭神 火之迦具土大神、火の幸を恵み、悪火を鎮める、火防開運の神として崇め られている。秋葉神社=静岡県周智郡春野町秋葉山監修枝下歴史研究クラブ」と記されています。社殿全景。右に「村社 神明社」社号標。石の明神鳥居の先は白い壁が印象的な舞殿、左に手水舎があり、舞殿の先に山の中腹に祀られた本殿に続く石段があります。森の右側に注連縄の巻かれた御神木が聳えています。コンクリート造りの舞殿から本殿方向の眺め。舞殿内部に架けられている「神明社造営に就いて」「昭和34年9月26日の伊勢湾台風の為、拝殿及び鳥居は、折れた樫の大木の下敷となり、全壊の憂目に遭遇した。 以来、足掛け10年、俄かに再建の気運がたかまり、神饌所増築も兼ね、昭和43年、明治百年の記念事業として、全部竣工するに至った。」手水舎。後方には高く聳える杉の樹々が迫り、倒木すれば被害は避けられない。石段の前に一対の狛犬が守護しています。岡崎型の狛犬(寄進年未確認)。石段から本殿の眺め、本殿のすぐ後方には擁壁と杜が迫っています。本殿は、三本の鰹木と内削ぎの千木を備えた神明造で、三柱の神を一つの社殿に祀る三社相殿。祀られるのは天照大神、国之狭土神、大山咋尊の三柱です。左右に境内社四社が祀られています。本殿右側の眺め。前方の屋根を長くのばして向拝を兼ね、神明造風の流造とでも言えばいいのかなぁ。右手の境内社は手前のお鍬さん(伊勢神宮)と奥の洲原神社の二社。本殿左側の眺め。こちらの二社は、左の秋葉神社と右が津島神社の二社が祀られています。山の斜面の限られたスペースに本殿・神饌所が建てられているので狭い印象を受けるかもしれませんが、反面コンパクトに纏められ、集落の氏神様らしい趣が漂っています。県道沿いを走っていると各集落ごとに、こうした神社が祀られている光景を目にします。本殿域から社頭の眺め。この道は、釣りや香嵐渓の渋滞を避けるう回路として神社の前を通り過ぎてきましたが、漸く訪れることができました。少し前までは県道の先に電車が走る姿も見られたのだろう。神明社創建 / 慶長元年(1596)祭神 / 天照大御神・国狭土神・大山咋命境内社 / 伊勢神宮、洲原神社、秋葉神社、津島神社氏子域 / 枝下町例祭日 / 10月第1日曜日所在地 / 豊田市枝下町平岩29枝下駅跡から平岩 神明社 / 県道11号線を矢作川上流に向かい約1分。訪問日 / 2025/08/08関連記事・枝下駅跡と旧枝下用水取水口

2025.08.15

コメント(0)

-

枝下駅跡と旧枝下用水取水口

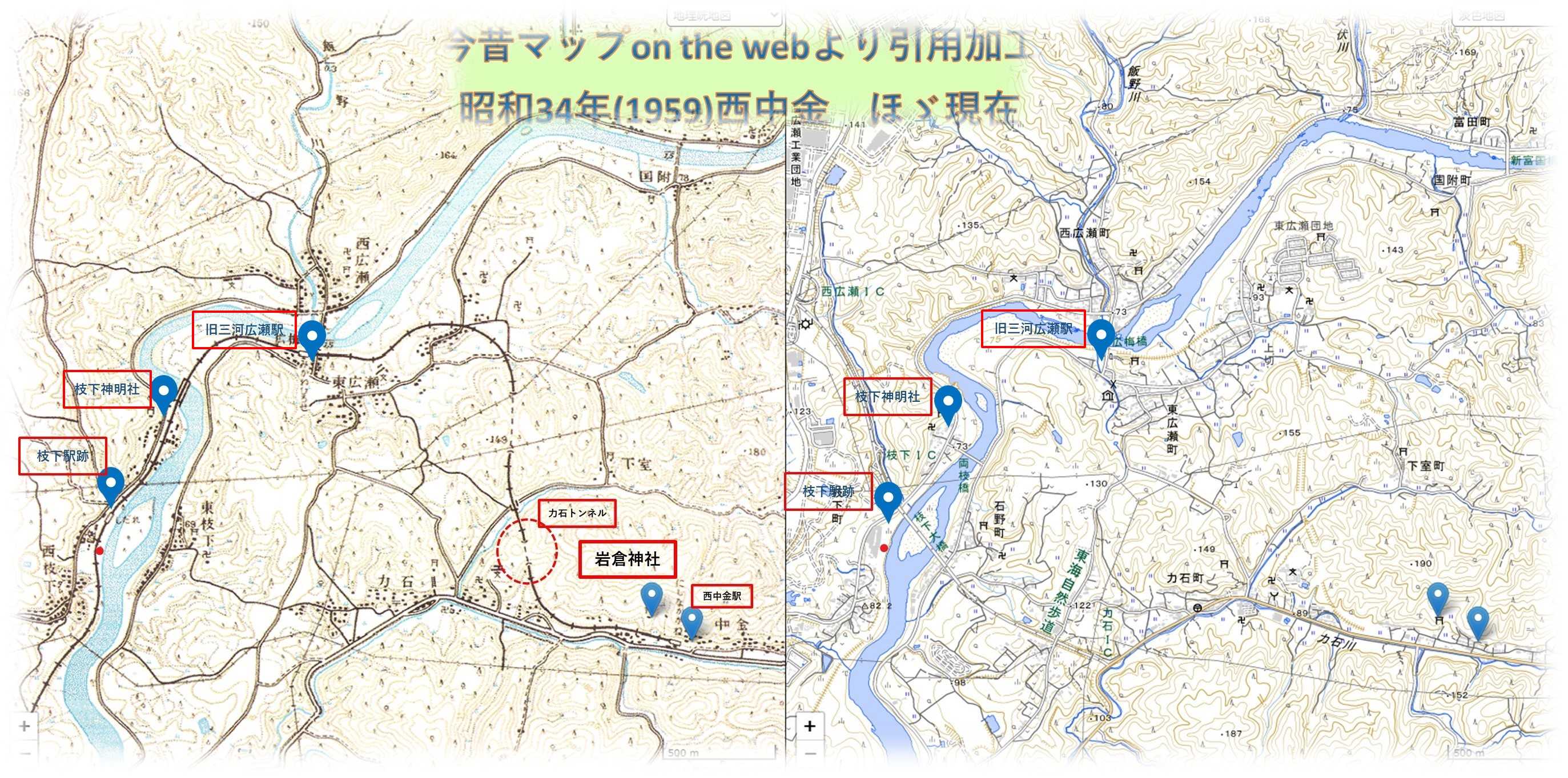

連日異常な暑さの日が続き、エアコンの効いた部屋から外に出ようなんて気が全く起こらない。万歩計の実績は4桁にほど遠い日が続き、そろそろ写真も底をつき、たまにはエアコンも休ませてやらないと機嫌を損ねると命取りになりかねない。無理くり外に出かけることにしました、もちろん車ですが、椅子を積み込んで昼過ぎに出かけました。場所は市内から猿投グリーンロードを使えば約1時間で辿り着ける、豊田市枝下にある旧名鉄三河線の枝下駅跡です。猿投グリーンロードの枝下ICで下り、信号を右折して、県道11号線を100㍍ほど走った左側の「わくわく広場」が枝下駅跡になります。駐車場もあり、矢作川が目と鼻の先を流れており、木陰に入ると心地よい風を感じられます。写真は対岸の力石ICを結ぶ枝下大橋。上は昭和30年代(左)とほぼ現在の地図の比較で、枝下駅跡は地図左側にあたります。左の地図には名鉄三河線吉良吉田駅から終着駅の西中金駅を結ぶ線路が描かれています。猿投駅から西中金駅間が廃線になったのは、つい最近の平成16年(2004)。目論見は紅葉の名所香嵐渓を持つ足助まで繋げたかったようですが、用地買収・不況の影響から頓挫、西中金駅から香嵐渓をバスで繋いでいました。国道沿いや矢作川にかかる橋梁を走る電車の姿を覚えている方も多いかもしれない。枝下大橋の少し上流に、対岸の三河広瀬駅を繋ぐ矢作川橋梁がありましたが、今はその面影はありません。 わくわく広場にある「枝下町の史跡と旧飯田街道」の周辺マップ。周辺の徒歩圏内には下流に旧枝下用水取水口、戸隠神社、弘法堂、上流に旧飯田街道唯一の渡船場跡があると記されています。左「三河広瀨」・右「御船駅」の行先表示板。駅舎は現存せずプラットホームと線路が残るだけですが、椅子やトロッコなどがあり、地元の憩いの場として活用されています。御船駅は県道11号線を猿投方向に5分程走った御船津島神社の先にあり。廃線以前は県道を横切るように踏切があり、滅多に電車が通過しないだけに、遮断機が下りるととても残念な気持ちになった場所です。現在踏切は埋められていますが、踏切脇には今も線路が残り、御船駅プラットホームも残ります。枝下駅プラットホームから三河広瀨駅方向の眺め。もう電車は通ることがないが、線路にはトロッコが置かれています。置かれているトロッコは、原則資材運搬用として残されているもので、乗りたければ止めないが、ご自身でリスク管理ができる方のみと注意書きが貼られています。自走できないので、人が押して動かすトロッコのようで、左手の木のレバーは恐らくブレーキだろうか。注意書き。事故等起きた場合はご自身の責任となっています。このトロッコ、私の推測ですが、周辺の雑草除去や旧枝下用水取水口の環境整備のための資材を運搬する目的ではないかと思います。地元の方の整備もあり、護岸は雑草は刈り取られ、矢作川の流れを身近に感じられます。このあたり、複数の枝垂れ桜が植えられており、桜の時期は色鮮やかな事でしょう。線路上を旧枝下用水取水口に向かってみます。歩く事数分で旧枝下用水取水口入口に到着。・・・入口にチェンが掛けられ「危険 立ち入り禁止」の札。取水口なんで付近の水深はそれなりにあるだろう、足でも滑らせ水難事故でも起こされては、そんなリスク管理からだろう。ならば、もう少し線路を進み「戸隠神社」を目指してみよう。緑のトンネルを抜け、数分ほど先に進み陽光が差し込む辺りまで向かってみる。周辺の建物からもこの先辺りが戸隠神社と思われる。線路脇の右手の高みが鎮座地だろうか、上に続く手摺があったが、雑草が生い茂っており「ようこそ」という感じでもなく、何より蛇の予感もするので諦めて戻ることにしました。しばらく戻ると上に続く道があり、そこから枝下公民館へ出ることができました。公民館裏手の「枝下用水灌漑」の案内板。この事業に尽力した西澤真蔵氏は、下流の平戸橋付近に鎮座する枝下川神社の祭神西澤真蔵命として祀られています。戸隠神社は近いはずなんだが、案内板も見当たらず、今回は諦めて車に戻ろう。枝下駅跡と旧枝下用水取水口訪問日 / 2025/08/08所在地 / 豊田市枝下町的場230-3過去記事・西中金駅舎・岩倉神社・岩倉神社農村舞台・枝下(しだれ)川神社

2025.08.14

コメント(0)

-

天台宗 別格本山 宝積山 光前寺

長野県駒ヶ根市宝積山光前寺。天台宗の別格本山として知られ、霊犬早太郎伝説と国指定名勝の庭園を有する古刹です。中央アルプス駒ケ岳を源にする大田切川右岸、空木岳の東麓の駒ヶ根市赤穂に鎮座します。 千畳敷カールに向かう際、車を駐車する菅の台駐車場から南に徒歩20分もあれば門前に着くことができます。「天台宗 別格本山 宝積山 光前寺」門前。 この仁王門は、切妻、瓦葺の三間一戸の八脚門で、火災で古記録をなくしており、造営年は不明ですが、現在のものは昭和19年に再建されたもので、左右の間に金剛力士像を安置します。上は境内の伽藍マップ。門前に金比羅大権現・秋葉山大権現と刻まれた石標、その先に鎮守社と蠶養神の石標が安置されています。開基は本聖上人で、比叡山で修行の後、太田切黒川の瀑の中から不動明王の尊像を授かり、貞観2年(860)この地に寺を開いたのがはじまりとされます。織田氏と武田氏の戦による罹災から古記録を喪失しているため詳細不明。武田・羽柴家などの武将はじめ、江戸時代には幕府からも庇護を受けたようで、往事は複数の塔頭寺を有したそうです。金剛力士像は大永8年(1528)に作られたもので、駒ヶ根市の有形文化財に指定されている。光前寺の山号は、宝積山。天井は格子天井で、至る所に貼られた千社札が目に付きます。斗栱と斗栱の間の間斗束に文字が刻まれており、精一杯寄ってみたが読めなかった。境内から門前の眺め。県道75号線まで約1キロの直線が続く門前通り、店が連なる善光寺のようなイメージとは程遠く、長閑な田園風景が広がります。光前寺は名勝光善寺庭園として国の名勝指定を受けており、有料拝観の本坊、客殿の築山泉水式庭園だけではなく、参道の杉並木やその石垣の奥に自生するヒカリゴケをはじめとする苔類など、境内全域がその対象になっており、そうした自然美を見て回る楽しみもあります。山門を過ぎた左側の大講堂。昭和55年(1980)に建立されたもので、均整の取れた大きな屋根と大きな向拝を持つ重厚感のある大講堂。正面には前庭があり、訪れた時には睡蓮の花が咲き始めていました。池の周囲は枝垂れ桜が植えられており、桜の時期も楽しめる。三門に続く石畳の参道と杉並木の眺め。ヒカリゴケは石垣が積まれたこの土塁の隙間の中に自生しているようです。参道左側に柵が廻らされていることから、恐らく左側を根気よく探していけば出逢えるものと思います。残念ながら自分の目では見つけられなかった。・・・・、まぁ、これ以外にもいるよな。参道右側の本坊・客殿入口。このあたりはシャクナゲが多く見られました。本坊・客殿の参道と並行するように、緑の絨毯でも敷き詰めたような一面苔生した古道があります。ここは全面立ち入り禁止となっています。杉並木の長い参道の先の三門。こけら葺の入母屋二層の三間三戸の楼門で、桁行3間・梁間2間のもの。現在の三門は嘉永元年(1848)に再建されたもので、上層に十六羅漢像が安置されているという。切妻、本瓦葺で建立年代は不明ですが、木鼻などの意匠はシンプルな古いもので、四隅の柱の床梁にも同じ意匠の木鼻が施されています。鐘楼付近から三門側面の眺め。三門の杜組は三手先、門の右脇には石仏が安置されています。三門から本殿の眺め。手前右手には弁天堂・経堂があり、左手に十王堂が建てられています。上右手の弁天堂は天正4年(1576)に建立されたもので、入母屋銅板葺の梁間・桁行ともに一間の小堂で、内部には室町時代末期の製作とされる厨子を安置します。国の重要文化財に指定されています。後方の白漆喰の建物は経堂。享和2年(1802)に建てられた入母屋造妻入で唐破風向拝が付くもので、大般若経600巻を所蔵するという。下参道左手の建物は十王堂。普段内部非公開で、堂内には不動明王や文殊菩薩をはじめとする十王像が安置されており、2005年に特別公開されたという。上十王堂脇の石仏から池の対岸の三重塔の眺め。下石畳の先に重厚な姿の本殿が間近に迫ってくる。本堂の石段左の手水舎。鎌倉時代に作庭された池泉庭園を背にして、聖観世音菩薩像の足元の龍口から絶えることなく清水が注がれています。本堂正面全景。入母屋妻入りの檜皮葺で唐破風向拝を持つ威厳のある佇まいで、本尊の秘仏不動明王や八大童子が安置されています。ここから先は堂内に向けての写真撮影は禁止されています。本堂左から全体の眺め。本聖上人が貞観2年(860)に開いたもので、当初は更に北側に建てられていたという。伽藍は幾度か火災に遭っており、寺伝などは焼失しているらしい。また、光前寺には怪物退治で知られた山犬「霊犬早太郎伝説」が伝わります。外陣前の広縁には早太郎の像も安置されています。現在の本堂は嘉永4年(1851)に再建されたもので、特に、手の込んだ唐破風向拝の彫飾の意匠は必見の価値があります。了解を得て撮影させてもらった装飾の一部。手挟の意匠も手が込んでいますが、海老虹梁に施された龍は、左右の意匠を変えるなど拘りが見られます。本堂参拝のあと、向拝を見上げてください。苦悶の表情で龍を支える力士像の姿もあります。霊犬早太郎墓。その昔、静岡県磐田市の見付天神(矢奈比賣神社)では、毎年8月10日の祭りに人身御供として「白羽の矢」が立った家の娘を神に捧げるというしきたりがあった。ある年、見付を訪れた旅の僧侶がこの話を聞き、しきたりを絶つ方法を探る中で、これが怪物の仕業であることを突き止める。怪物たちが「信濃の国の悉平太郎に知らせるな」とささやくのを耳にして、信濃(現在の長野県)へ向かい、駒ヶ根市の光前寺に「悉平太郎」と呼ばれる犬が飼われていることを知る。翌年の祭りの日、僧侶は悉平太郎を人身御供の代わりとして見付天神に供えた。怪物が現れると同時に、悉平太郎が襲いかかり、格闘の末に怪物(年老いた巨大なヒヒ)を退治した。それ以来人身御供のしきたりはなくなり村人たちは安堵したという。悉平太郎は格闘の末、光前寺まで辿り着き、そこで息絶えたという。この墓はその早太郎を祀るもので、この伝説を縁として、磐田市と駒ヶ根市は友好都市にもなっているという。霊犬早太郎墓から三重塔に続く小径を進むと、苔むした一画に、「大阪冬の陣」と「夏の陣」で、地元・駒ヶ根市西側一帯の神穂郷の武芸に秀でた農家の若者十一人が、豊臣方の真田幸村とともに徳川勢と対峙した、千村氏の家臣「上穂十一騎之碑」があります。三重塔。文化5年(1808)に再建された高さは17㍍の三重塔で南信州では唯一のものと言われています。塔の手前には霊犬早太郎の像が安置されています。早太郎像の横から眺める本堂の眺め。境内の光前寺自然探勝園の一角に建てられている井月(井上井月)句碑。文政5年(1822)、越後長岡藩で生まれたとされ、生涯はあまり定かではないが、伊那谷を中心にして俳句を詠んでいたとされる。ここには「降るとまで人には見せて花ぐもり」とある。このあたりはあまり人が来ないようで、樹々に包まれ、緑の苔が一面に広がり癒される空間ですが、参道の看板にあった「サル・クマの出没」は意識しておきたい。当日は一部通行禁止になっており、奥深くまで踏み込まないようにしたい。天台宗 別格本山 宝積山 光前寺宗派 / 天台宗(比叡山延暦寺末)開基 / 本聖上人開基年代 / 貞観2年(860)本尊 / 不動明王所在地 / 駒ヶ根市赤穂29参拝日 / 2025/07/01関連記事・駒ヶ根キャンプセンター・宝積山 光前寺

2025.08.13

コメント(0)

-

佐貫 八幡神社

房総半島の一之宮巡りの際、車中泊をさせてもらった「道の駅むつざわ つどいの郷」から車で5分程の睦沢町佐貫に鎮座する八幡神社に参拝しました。 九十九里浜の西側の山間にあたるこの辺りは、住宅もまばらで、長楽寺川の両側に一面水田が広がり、家々の趣こそ違うものの、昔ながらの日本の原風景を感じさせる場所です。訪れた時は田植えも終わり、水を湛えた、青々とした水田が広がる時期でした。 川も流れていることから、今の時期にはホタルの飛び交う姿が見られる予感がします。田園の南端の小高い山の頂から、水田や氏子を見守るように佐貫 八幡神社が鎮座します。 見上げるほどの杉が生い茂る杜の入口に、石の明神鳥居を構え、参道は山の高みの社殿に続いています。里に祀られた趣のある神社の姿です。神社社頭の眺め。 古びた石段を上った先の燈籠や石の明神鳥居など、時代を感じさせます。地史を調べればすぐに分かると甘くみていましたが大間違いでした。 現地で何一つ寄進年を見ておらず、今は少し後悔している。太い幹の杉の木立と苔生した境内に石畳が続き、その上の社殿まで石段が続きます。 静まり返った境内は、緑鮮やかでいい雰囲気を持っています。社殿に続く石段。 境内の樹々はほどよく伐採、下草も刈り取られ、手入れが行届いていました。ともすれば、樹々や下草が生い茂り、淀んだ空気の漂う神社とは違います。神社本庁に属しているようですが、千葉県神社庁から長生郡睦沢町佐貫で検索するもヒットしなかった。 【長生郡郷土誌(1987)】がweb公開されていたので土睦村の項に目を通す。小滝・川島に八幡神社の記述がみられたが、佐貫八幡神社の記述はみられず、創建時期は詳らかにならなかった。 【睦沢村史(1977)】では社殿の写真は掲載されていましたが、創建時まで言及されていなかった。今昔マップon the webで明治36年(1903)の地図を遡ると、当時既に鳥居の印が見られました。いつ頃創建されたものだろう。 睦沢村史の検地の項に、延宝8年(1680)に佐貫村の検地が行われた記録があり、その中に「八幡免」の記述がみられ、当時既に佐貫 八幡神社が鎮座していたことを示しています。 なので創建はさらに遡っていく事になります。八幡神社は五穀豊穣や漁業の繁栄を祈願する神として、各地の村々に建立されます。 一方で勝利の神として武将からも崇敬されたので、近くに城があり、里に神社を創建した、そんな気もしてきますが、付近に城址はないようです。また、細い流れの長楽寺川が鎮座地周辺で、不自然に川幅が広がっています。 灌漑を目的として人の手で改修されたようにも見え、農民以外にそれなりの支援があった可能性もあります。拝殿全景。 鋼板屋根の入母屋平入で一間向拝が付けられています。石段右手の手水舎と常夜灯。境内右から社殿の眺め。 社殿は拝殿と鞘殿のシンプルなものです、祭神は譽田別命。この高台から、氏子の住む集落と田畑をいまも見守り続けている。石段降り口から社頭を見下ろす。境内から佐貫の水田の眺め。 格式がありみるからに威厳のある神社より、こうした雰囲気の神社の姿が個人的に好きな神社です。水田を吹き抜ける早朝の風は、コンクリートとアスファルトに包まれた街の風にはない心地よさがある。神社脇の森之谷集会所付近から佐貫 八幡神社の眺め。八幡神社創建 / 不明祭神 / 譽田別命所在地 / 千葉県長生郡睦沢町佐貫2332関連記事・房総半島一之宮巡り・安房國一之宮 安房(あわ)神社・安房國一之宮 洲崎神社・上総國一之宮 玉前神社

2025.08.10

コメント(0)

-

上総國一之宮 玉前神社

千葉県一宮町に鎮座する「玉前神社(たまさきじんじゃ)」は、古代より上総国の一之宮として崇敬を集めてきた由緒ある神社です。 太平洋に面した九十九里浜から約3kmほど内陸に位置し、海の気配がほのかに漂う高台に鎮座します。神社前の通りから玉前神社社頭の眺め。 ほぼ東を向いて建てられた朱の明神鳥居は、神社が海と深く結びついた信仰の場であり、春分・秋分の日には太陽が参道を照らす「ご来光の道」としても知られています。上総國一之宮玉前神社社頭。 一宮町の由来となった古社で、社頭の大鳥居の右には「上総國一之宮 玉前神社」の社号標が建てられており、両脇に一対の狛犬を構えています。社頭の境内マップ。 玉前神社の海抜は、およそ10メートル前後、境内は「津波一時避難場所」になっており、神社が住民の暮らしに寄り添う存在であることを示している。境内の由緒。『【祭神】 玉依姫命 玉依姫命は海(龍宮)よりこの地におあがりになり、姉神 豊玉姫命より託された鵜茅葺不合命をご養育、後に命と結婚されて初代天皇神武帝をお産みになられました。ご祭神が私達の生活全般をお守りくださるのは勿論ですが、わけても安産・子育てのお働きに象徴される女性の守護神として、また「龍宮」の意味する豊かさや喜びをもたらし、男女をはじめ人のご縁を結ぶ神として古くより信仰されています。【由緒】創始は古く詳らかではありませんが、延喜式内名神大社、 また上総国一ノ宮として平安時代にはすでに日本の中でも重きをおくべき神社とされていました。 明治4年には国幣中社に列しています。昭和23年に当時皇太子であられた今上陛下がご参拝、 同28年には昭和天皇、平成四年には今上陛下より幣僕料を賜りました。 また千葉平氏上総権介平朝臣広常をはじめ、源頼朝の妻の北条政子懐妊に際して安産祈願の奉幣、徳川家康が神田十五石を寄進するなど武門の崇敬も多く厚いものでした。【例祭】9月13日 ご例祭と神幸祭 大同2年(807)に始まったと伝えられ、当地方で最も古い浜降神事です。「上総の裸祭」といわれ、ご祭神由縁の釣ヶ崎海岸に十二柱の神々が集われる壮大な祭儀です。裸の男達が神輿を奉じて九十九里浜を疾走します。【文化財】国指定重要文化財「梅樹双雀鏡」、県指定有形文化財「玉前神社社殿」などがあり、県指定無形民俗文化財「上総神楽」 は300年の伝統をもち現在でも年七回奉納されています。』 玉前神社は東国における神武天皇の母神信仰の中心地とも言え、神話と歴史が交錯する場所でもあります。鳥居をくぐると、ニノ鳥居の先の静寂に包まれた社叢に包まれ社殿は鎮座します。 社殿はほぼ西向きに建てられており、社頭の鳥居はほぼ南向きに建っています。ニノ鳥居の右手に湧く「御神水」は、古来より心身を祓い清める霊水として崇敬されてきた。 鉄分を多く含むため時間の経過で赤みを帯びるようですが、定期的な水質検査を経て飲用も可能とされており、採水されていく参拝者の姿もありました。ニノ鳥居。 狛犬の先で参道は二手に分かれ、右が社殿方向、もう一方は境内社の稲荷社、三峯神社へ繋がっています。銅製の鳥居扁額には「玉前神社」と刻まれています。ニノ鳥居で守護する狛犬。頭部が小さく筋肉質な体形は凛々しい姿をしています。狛犬の先の参道正面は、赤い幟がはためく玉前稲荷神社と鳥居の先が三峯神社。玉前稲荷神社本殿。 五穀豊穣や商売繁盛の神として広く崇敬され、玉前神社でも身近な祈りの対象となっている。三峯神社社頭。手水鉢。 土台に中宿と彫られており、安政年間に信者によって中宿に分祀したもので、昭和44年に玉前神社に遷座されたもの。側面に文字が刻まれていましたが、読み取れなかった。本殿は昭和41年に改修されたようです。上は拝殿に向かう参道の両部鳥居。 下は鳥居の右の手水舎で訪れた時は修繕が進められており、木材の台座に乗せられた瓦葺の屋根が印象的で、柱の補修中だろうか、なかなかこうした光景は見られないものです。石段を上ると、正面に注連縄が掛けられた拝殿が現れる。 両脇の石垣には奉納者の名が刻まれ、長年にわたる信仰の積み重ねが感じられる。境内右手には、朱塗りの神楽殿が建つ。 春季・秋季の例大祭では、三百年の伝統をもち、県指定無形民俗文化財に指定されている「上総神楽」が奉納されます。招魂殿。 社殿は神明造で、大正12年(1923)に建立されたもの、日清・日露戦争から第二次世界大戦に至るまでの一宮出身戦没者325柱を祀っている。玉前神社社殿。 現在の本殿は黒漆塗りの権現造りで、貞享4年(1687)に造営されたもの。拝殿は唐破風・入母屋銅板葺きで、正面の高砂の彫刻は左甚五郎の作とも言われています。 祭神は玉依姫命をお祀りし、縁結び・子授け・出産・養育・安産・縁結びの御神徳が得られるという。玉前神社は兵火にかかり記録を焼失しており、定かではないようですが、延喜式神名帳にも上総国埴生郡「玉前神社 名神大」と記されており、1200年以上の歴史を誇るとされます。 当神社は房総半島東端の神社で、玉前神社から西に向かい、寒川神社・富士山・竹生島・元伊勢内宮皇大神社・出雲大社と一直線に配置された光の道上に鎮座し、春分と秋分の日の太陽はこのライン上を通過していきます。 神社によっては春分と秋分の日の年二回、鳥居の先から日が昇り、その光は神門を照らし、幣殿に安置された鏡に届くように配置されたところもあります。偶然なのか、意図したものか真意を知る術はありませんが、不思議なものを感じます。境内左手には、以下を祀る「十二末社」が鎮座します。・軻愚突智命(愛宕神社)・誉田別命(八幡神社)・事代主命(三島神社)・白山比売命(白山神社)・大山咋命(日枝神社)・大山祇命(山神社)・木花開耶姫命(浅間神社)・八衢比古命・八衢比売命・久那斗命(塞神社)・大物主命(蔵王神社)・少彦名命(粟島神社)・櫛御毛野命(熊野神社)・罔象女命(水神社) これらは一宮町内に祀られていた神社を明治元年に遷座したもの。十二末社の彫飾り。境内西側の脇参道鳥居。 鳥居を構えた脇参道はこの他に参集殿の脇にもある。境内の一角に一宮町指定文化財史跡「芭蕉の句碑」が佇む。 碑には、「たかき屋にの 御製の有難を今も猶 叡慮にて賑ふたみや庭かまど はせを」と刻まれ、芭蕉が元禄元年(1688)秋冬の頃に、仁徳天皇を称え詠んだ句とされる。 (はせをは芭蕉を指す)左には「名にしおはヾ 名取草より社宮哉 金波」の句を発句とする表十句が刻まれ、「無尽言」の題字とともに百四十九句が刻まれ、起名庵金並みの芭蕉景仰の漢文銘画あり、左端に「明治紀元戊辰晩秋 催主 千丁 河野五郎兵衛」とあり、起名庵金波・河野五郎兵衛一門によって建立され、書も金波といわれている。平成4年に町指定文化財となった。拝殿左手に広がる玉砂利の円形空間は、「はだしの道」と呼ばれる玉前神社独自の祈願所です。 はだしの道は「西山」と呼ばれる小さな岩山を中心に作られ、海から寄せられた石に霊力を感じて神として祀ったという信仰に基づく。参拝者は靴を脱ぎ、はだしで玉砂利の上を時計回りに三周歩くことで、願いが叶うと伝えられている。 一周目で「無垢」となり、二周目で「気を入れ」、三周目で「気を満たす」とされ、足元から土地の霊力を受け取るという古代的な感覚が息づいている。玉前神社が光の道の東端に位置することも相まって、関東ではスピリチュアルスポットとして知られているそうです。 敷かれた玉砂利は角の取れたもの、角のあるものが入り交じり、はだしでの三周は修行に通じるものがあり、人生そのものかもしれない。格式の高い黒漆で塗られた玉前神社、古代から続く太陽と海の信仰が息づく聖地で、神話の世界が現代にも受け継がれていることを感じるでしょう。 上総國一之宮 玉前神社創建 / 不明祭神 / 玉依姫命境内社 / 十二末社、玉前稲荷神社、三峯神社、招魂殿所在地 / 千葉県長生郡一宮町一宮3048参拝日 / 2025/05/29関連記事・房総半島一之宮巡り・安房國一之宮 安房(あわ)神社・安房國一之宮 洲崎神社

2025.08.09

コメント(0)

-

安房國一之宮 洲崎神社

千葉県館山市洲崎に鎮座する、安房國一之宮洲崎神社。 安房神社社頭からもうひとつの安房國一之宮洲崎神社へは、海岸沿いに県道257号線を15分程と北上した館山市洲崎の太平洋を見下ろす御手洗山の中腹に鎮座します。東京湾の入口を見守るように鎮座する佇まいが印象に残る神社です。安房國一之宮を名乗る神社は、先に掲載した安房神社と当洲崎神社の二社があります。 安房神社は古代から近代社格制度を通じ、時代背景や政治的意図により最高位の格式と歴史を誇る神社、当洲崎神社も歴史や時の権力者の庇護も受け、江戸時代には安房國一之宮とされた神社です。駐車場は、「一宮洲崎大明神」の社号標から参道を進み、鳥居(二ノ鳥居)左側にあります。 文政3年(1820)に設置された社号標は、二殿一社とされる洲宮神社(館山市洲宮921)と洲崎神社は「洲の神」を祀る2社一体の神社で、洲崎神社が「洲の神」を祀る一宮、洲宮神社が「洲の神」を祀る奥殿として二宮とされ、別称「安房」として尊崇されてきたという。安房國一之宮洲崎神社境内マップ。 房総半島の西海岸に位置し、境内左側の富士見鳥居から下れば、江戸時代まで洲崎神社の社僧を務めた養老寺(観音寺)に至ります。また、社頭を横切る県道を渡り、海岸に向かうと一ノ鳥居があります。二ノ鳥居前から随神門、厄祓坂、拝殿の眺め。 古来から、漁師にとって漁業の神、船乗りにとって航海の神として崇敬される天比理乃咩命を祀り、安房開拓神話に現れる忌部一族の祖神天太玉命の后神です。二ノ鳥居。 注連縄をよく見ると、中央の垂に「久那戸大神」と書かれた小さな木札が吊るされています。これは災禍から住民を護る道祖神だとされ、毎年氏子達により作られるそうで、神社が氏子や住民と身近な関係にある事が伝わってきます。二ノ鳥居から先の境内。 参道左の手水舎があり、その先の随身門から先は「厄祓坂」と呼ばれる148段の石段が社殿へと続きます。社叢は千葉県の天然記念物に指定された神域で、緑豊かな照葉樹林に囲まれ、特にヒメユズリハの白っぽい樹皮が印象的で、海風の影響を受けてか、くねくねと曲がった白い幹は、日本海側で見られるような光景をみせていました。手水舎の左に「敬神風化の碑」が立てられており、関東大震災(大正12年(1923))と昭和大津波(昭和11年(1936))と二度の災害にも見舞われたが、地区民らにより神社をはじめとして栄ノ浦・間口の漁港が復旧されたと記されています。『式内大社 洲崎神社【祭神】 天比理乃咩命当社は延喜式神名帳に「后神天比理乃咩命神社 大元名洲神」と記され、天太玉命の后神を祀る式内大社で、元の名を洲神(すさきのかみ)と称した。 【由緒】 当社は宝暦3年(1753)の「洲崎大明神由緒旧記」によると、神武天皇の御宇、天富命が御祖母神天比理乃咩命の奉持された御神と鏡を神霊として、洲辺の美多良洲山に祀られたことに始まる。鎌倉時代治永4年(1180)安房に逃れた源頼朝が、戦勝と源氏再興を祈念して神田を寄進、後、妻政子の安産を祈願している。 室町時代には江戸城を築いた太田道灌が、江戸の鎮守として明神の分霊を勧請したと伝えている。房総里見氏も当社を尊敬して、七代義弘が神領五石を寄進し、江戸幕府もこれに倣って朱印状を下した。 幕末の文化9年(1812)房総沿岸警備を巡視した老中松平定信は「安房國一宮 洲崎大明神」の扁額を奉納している。神位は平安時代に正一位、鎌倉時代に元寇戦勝祈願の功により勲二等に叙せられ、明治6年(1873)県社に列せられた。 往時、別当寺は養老寺など五ヶ寺を数えた。洲崎明神は古来伝承されている数々のあらたかな霊験から、安産・航海安全・豊漁・五穀豊穣や厄除開運の守護神として信仰が厚く、現在に及んでいる。【祭事】祭礼は二月の初午と八月二十日・二十一日の例大祭があり、共に文化庁選択記録保存・県指定無形民俗文化財の洲崎踊り(鹿島踊りと弥勒踊り)神が奉納される。 八月の例大祭には勇壮な神輿の渡御や浜祈願も行われる。【文化財その他】社宝である養老元年(717)、万治2年(1659)、宝暦3年の各縁起や御神体髪などのほか、江戸時代延宝年間の改築とされる神社本殿は、共に市指定有形文化財であり、神社の鎮座する御手山は洲崎神社自然林として県指定天然記念物となっている。 随神門は宝永年間の造営、矢天神、左大神像は明治3年の作とされている。』随神門。 由緒に依れば宝永年間(1704~1711)の造営とされる銅瓦葺の朱塗りの門。外観だけ捉えれば大きな傷みはなく、関東大震災・昭和大津波以降に修復が行われているようだ。 市の文化財には登録されていないようです。左右の間の獅子の木鼻。左右の間に安置されている矢天神、左大神像は明治3年(1870)のものとされる。厄祓坂。 門を潜れば目の前に148段の急な石段が続く、8月には御輿を担いでこの石段を昇降するお浜出神事が行われる。源頼朝が石橋山の戦いに敗れ安房に逃れた際、一番最初に参拝した神社として知られています。 『吾妻鏡』にも治承4年(1180)石橋山の戦いに敗れ、安房国平北郡猟島に上陸し、幼少より親しかった豪族「安西三郎景益」の館に滞在した際、ここ洲崎明神に参拝し、御前で一心に戦勝祈願を行ったとされています。安房國一之宮洲崎神社社殿全景。 御手洗山の中腹に築かれ、境内の右側には長宮、石宮、金比羅神社、左側に稲荷社の境内社があり、稲荷社から左に進むと富士遥拝所、そこから下ると養老寺(観音寺)へ通じています。 主神 天比理乃咩命、相殿神 天太玉命、天富命。神徳は安産、航海安全、豊漁、五穀豊穣、厄除、再起・再興の神として崇敬されています。拝殿 正面の扁額「安房国一宮洲崎大明神」は文化9年(1812年)の奉納。房総の海岸警備の任あった白河藩主松平定信の書である。境内右の境内社の眺め。 右の長宮には家内安全・厄除けの神 豊玉彦命、自然を司る神 大山津見命、災厄・疫病を司る神 建速須佐之男命、産業開発・病気平癒の神 大物主命を祀ります。その上の斜面に石祠(不明社)、左の覆屋は金比羅神社が祀られています。 金比羅神社 漁業・航海・医薬の神 金比羅大神を祀ります。本殿(市定文化財) 朱塗りの三間社流れ造りで、屋根は銅板葺で、5本の鰹木に外削ぎの千木が施されています。唐様の意匠が施され、白塗りの蟇股・木鼻・欄間の彫刻は見応えがあります。 延宝年間(1673~ 1681)の造営とされ、支輪や虹梁・蟇股などの彫刻に江戸時代中期以降の意匠が見られ、後に大規模改修が行われている。境内左に稲荷神社。鳥居の右手に勧請の由来を記した石碑があり、安永元年(1772)に伏見稲荷大社の分社として別当の吉祥院が勧請したもの。 祭神は五穀豊穣の神 宇迦之御霊命を祀ります。稲荷神社から左側に下りる細い道を下った海岸を見下ろす高台にある富士見鳥居。雲がなければ鳥居の先に霊峰富士が望める遥拝所。遥拝所から一ノ鳥居の立つ海岸の眺め。厄祓坂を下り、参道の先の海岸に向かいます。県道から鎮座地の御手洗山の眺め、左手に見える白い鳥居が富士見鳥居になります。海岸入口に立つ一ノ鳥居。 遮るものはなく、条件が良ければ水平線の先に富士が望める場所です。洲崎神社御神石。 海岸に祀られている長さ2.5mの丸みを帯びた細長い石で、竜宮から洲崎大明神に奉納された二つの石のひとつとされます。もうひとつは対岸の三浦半島の浦賀の西にある安房口神社にあり、先端に円い窪みがあることから「阿形」に、洲崎の石が口を閉じたような裂け目があることから「吽形」とたとえられ、狛犬のように東京湾の入り口を守るように祀られています。波打ち際から洲崎神社御神石と御手洗山の眺め。 厳かな神社の姿とそれを取巻く環境は、海を越えて当地を開拓した忌部氏の祖神、天太玉命の后神を祀るに相応しい神社だと感じます。安房國一之宮洲崎神社創建 / 神武天皇年間祭神 / 天比理乃咩命、天太玉命、天富命境内社 / 長宮、金比羅神社、稲荷神社所在地 / 千葉県館山市洲崎1697参拝日 / 2025/05/28関連記事・房総半島一之宮巡り・安房國一之宮 安房(あわ)神社

2025.08.08

コメント(0)

-

安房國一之宮 安房(あわ)神社

千葉県館山市大神宮に鎮座する安房(あわ)神社。 古代から近代社格制度を通じ、時代背景や政治的意図により最高位の格式と歴史を誇る神社。官幣大社 安房國一之宮として格式を有していた、戦後の社格制度廃止にともない、社格は有名無実化したが、現在は神社本庁の別表神社に名を連ねる。 安房國の一之宮はここ安房神社のほか、ここから海岸線を10キロほど北上した館山市洲崎に鎮座する洲崎神社の二社があります。 時代による国の盛衰と有力者と神社の関係性によってこうした事例も生まれ、一之宮巡りをしていると稀に見られます。こうなると御朱印を集めるかみさんが「一国一宮でいいじゃない」といつも呟く。 運転手にすれば10キロほどしか離れていないのでありがたい。安房國一之宮 安房神社社頭の眺め。 白い神明鳥居の右に「官幣大社 安房神社」の社号標が建てられています。境内案内マップ。 境内には「安房神社洞窟遺蹟」があり、参拝後に立ち寄ってみるのもいいだろう。参道脇の駐車場から社殿のある境内方向の眺め。 右手に標高101㍍の急峻な海食崖に囲まれた吾谷山が迫り、社殿はこの山を背にして鎮座します。長い参道の先に石段が現れ、その先に二ノ鳥居が見えてきます。 石段を上った左が社務所で、右手には御手洗池が佇んでいます。 参道左側の社務所。白いニノ鳥居と左に授与所。 御手洗池を背にして「琴平社」が祀られています、祭神は大物主神を祀る。 右には「兼務社遥拝所」があるが、どの兼務社なのか分からなかった。 手水舎を過ぎると、吾谷山に向かうように境内は右に広がり、由緒や厳島社があり、その先が「上の宮」の社殿になります。【境内の由緒】 「房総半島の南端、神戸郷に鎮座する安房神社は、かつて官幣大社に列せられた格式高い神社で天太玉命(アメノフトダマノミコト)をお祀りし、天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)を合わせて祀っています。また、摂社である下の宮には、天富命(アメノトミノミコト)をお祀りしています。 延喜式では「大社」に列せられ、名神祭にも関わる安房国唯一の由緒ある名社として知られています。本社の祭神である天太玉命は、中臣氏の祖神である天児屋根命(アメノコヤネノミコト)と並び、天照大神に仕えて祭祀を司った重要な神様です。 天照大神が天岩戸にお隠れになった際には、天太玉命は天児屋根命とともに大神の再びのご出現を祈り、ついに天照大神の太陽のようなご神徳を仰ぎ奉ったと伝えられています。下の宮に祀られている天富命は、天太玉命のお孫にあたる神様であり、安房の地を開拓した神として崇敬されています。 天富命は、四国の阿波国にいた忌部族の一部を率いて関東地方へと大規模な移住を行い、最初に定住したのが房総半島の南端、現在の安房神社のある場所です。ここに本拠を定め、祖神である天太玉命を祀る社を建てた後、徐々に内陸へと進み、この半島に麻や穀物を植えて産業を広めていきました。 安房神社の御祭神は、日本の産業の総祖神として崇敬されており、現在では家内安全、交通安全、厄除け、開運などの守護神として、関東地方でも特に信仰の厚い神社となっています。」【安房神社HP】に由緒に書かれていない起源や遷座について記述されていたので、その部分を抜粋します。 「安房神社の創始は、神武天皇が初代の天皇として御即位になられた皇紀元年(西暦紀元前660年)と伝わります。天富命は上陸地である布良浜の男神山・女神山という二つの山に、自身の御先祖にあたる天太玉命と天比理刀咩命をお祭りされており、これが現在の安房神社の起源となります。 奈良時代の養老元年(717年)に、吾谷山(あづちやま)の麓である現在の場所に安房神社が遷座され、それに伴い、天富命と天忍日命をお祭りする「下の宮」の社殿も併せて造営されました。」忌部氏は、古墳時代より四国・阿波を拠点に活動していたとされ、宮廷祭祀や祭具製作、建築などを担った由緒ある氏族です。 その技術力と宗教的役割は、ヤマト王権の祭祀制度を支える重要な柱となり、後に関東地方にもその影響が広がっていったと伝えられています。こうした忌部氏の祖先が、後世の『古事記』や『日本書紀』などにおいて「天太玉命」として神格化されたのは、氏族の歴史や役割を象徴的に語るための自然な流れだったのかもしれません。 神話は古代の人々が自らの起源や信仰を物語として形にしたものであり、そこには文化的な意味や精神的な価値が込められています。 また、天富命の東国開拓伝承や、安房神社の創建にまつわる物語も、忌部氏の活動が地域に根づいていった功績を、神話というかたちで語り継がれたものと見ることができます。上陸地で往古の鎮座地である布良浜の男神山・女神山は、ここから2㌔ほど南下した海辺にありましたが、駐車場など整備されおらず素通りしてきました。境内には、紀元前から人が居住した「安房神社洞窟遺蹟」や複数の海食洞窟が見られ、遺跡からは創始時代の遺物も見つかっているようです。(上は社務所手前から左に進んだ掘削蹟、下は本殿左の山肌で見られる海食洞窟) 神々の名前や物語は、後世の編纂によって整えられたものですが、その背景には、実際にこの地を訪れ、祭祀を伝えた先人の足跡があると、神話と歴史が重なり合う面白さとともに、古代の息吹が今も土地に宿っているような感覚を覚えます。「厳島社」海食洞窟の中に祀られており、海上交通を守護する海の女神、市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)を祀ります。「上の宮拝殿」スクエアな神明造のコンクリート造りで、現在の拝殿は昭和52年(1977)に造営されたもの。拝殿から大きな鏡が祀られた幣殿方向の眺め。社殿全景。 本殿は神明造りの檜皮葺きで、明治14年(1881)に建て替えられたもの。祭神の天太玉命をはじめ、忌部の神々をお祀りします。本殿左の吾谷山の山肌の御神水。 現在も枯れることがなく湧き出ており、受け付けをすれば飲適ではないですが採水も出来るようです。社殿の左の「御仮屋」。洲宮神社、布良崎神社、熊野神社、犬石神社、伊勢神宮の遙拝所、八坂神社、日吉神社、など多くの神社が纏められています。本殿と渡り廊下で結ばれた神饌所。「下の宮」神饌所から右に進んだところに祀られており、御手洗池を見下ろすように鎮座します。養老元年(717)、安房神社が現在の場所に遷座された際に、摂社として創建され、祭神は房総開拓の神 天富命・天忍日命をお祀りしています。下の宮社殿全景。 こちらも神明造の木造建築です。本殿の全景。 規模や補修の手間を思えば、コンクリート造りは自然の流れかもしれませんが、日本の風土が育んできた木造建築の落ち着いた佇まいはいいものです。参拝を終え、ニノ鳥居から一ノ鳥居が建つ参道の眺め。安房國一之宮 安房神社創建 / 紀元前660年、現在地へは養老元年(717)上の宮祭神 / 天太玉命下の宮祭神 / 天富命、天忍日命境内社 / 琴平社、厳島社、御仮屋所在地 / 千葉県館山市大神宮589参拝日 / 2025/05/28関連記事・房総半島一之宮巡り

2025.08.05

コメント(0)

-

きほく燈籠祭りと長島神社・花岡神社

7月26・27日。 かみさんの強い要望もあって、紀北町長島の夏の風物詩「きほく燈籠祭り」の仕掛け花火を見に出かけてきました。 こちらの花火では熊野の花火が有名で、ツアーも組まれ、観光バスで訪れたりできますが、「きほく燈籠祭り」はそうしたバスツアーもなく、車か電車で訪れるしかないので穴場的存在かもしれません。当日は11:00に名古屋から高速に乗り、食事休憩を含め14:00頃に、紀北町三浦の始神さくら広場の臨時駐車場に辿り着けばいいくらいの気持ちで出かけました。 当日は土曜日ということもあり、高速は交通量も多く、事故や故障車にともない、速度規制される区間が多かったがほぼ予定通りに移動できました。始神さくら広場の臨時駐車場に到着。 この広場、目の前には紀伊三浦港が迫り、ロケーションのいい場所にあります。釣りをするには良い場所かもしれません。ここからシャトルバスで約6kmほど先の紀伊長島港に向かいます。紀伊長島港到着。 打ち上げ場所は港の入口にある堤防で、正面から見通せる船着き場は指定席やら場所取りされており、ベストポジションは確保できなかった。港を徘徊し、江ノ浦大橋(アルファ大橋)のループの下に場所を確保しました。 堤防を斜めに見る位置になりますが、それも致し方ない。場所も決まり、会場の屋台をひと回りして、晩御飯(サンマ寿司とめはり寿司)とビールにつまみを買い求め腰を据える。 花火の打ち上げ時間は19:30、一息ついてから地元紀北町長島に鎮座する「長島神社」に参拝に向かいました。アルファー橋から長島神社は、漁師町らしい細い路地を10分ほど進んだ先に鎮座します。 南垂の山の麓に鎮座する長島神社は緑濃い社叢に包まれています。三重県神社庁の解説はとても丁寧に書かれています。「長島神社は紀北町紀伊長島区長島にあり漁業を中心に栄えた氏神である。現在氏子数約1,000戸、天正19年(1591)伊勢の北畠氏と新宮の堀内氏との戦いで北畠の臣、加藤甚五郎居住の長島城焼き討ちの時、氏神を始め神主宅まで類焼に及び旧記系図等焼失するを以って、天正19年(1591)京都市の八坂神社から勧請に及び現在に至っている。 天保4年(1833)、当町沖合い4キロにある大島から石を運び、築いた石垣の上にある社殿は中世の城を偲ばせる。1月15日に行われる江戸時代中期から行われている「船だんじり」や1月11日の四祷祭り「弓引き神事」は漁師町ならではの勇壮な神事である。 長島神社社叢は昭和38年9月12日、三重県教育委員会の指定文化財となっており、推定樹齢800年の大楠をはじめ、イヌマキ、ヒノキ、スダジイ、スギ、タラヨウなどの樹木はかなり大きなものが多い。」祭神は武速須佐之男命、大綿津見命、大山祇命、事代主命、倉稲魂命、菅原道真、加藤清正の他、祭神不詳四座を祀る。城の趣が漂う長島神社社頭全景。 境内正面には樹齢800年とも1000年ともいわれる大楠が聳えており、この樹が長島神社のシンボルといってもいい。三重県の天然記念物に指定されている大楠。 多くの瘤を持つ太い幹は傍で見ると圧倒される迫力があり、何か宿っていても不思議ではない貫禄がある。樹齢1000年ながら、今も枝を張り続け樹の勢いは衰える事はない。長島神社社殿全景。 天保4年(1833)、長島の沖合6キロに浮かぶ大島から運ばれた石が積まれている。例祭1月15日、四祷祭1月11日祭神 / 武速須佐之男命、大綿津見命、大山祇命、事代主命、倉稲魂命、菅原道真、加藤清正、祭神不詳四座拝殿南側から長島の町と江の浦の眺め。 町を見下ろす高台に鎮座しますが、来るべき時にこの高さが人々を守ってくれるのだろうか。樹齢1000年の大楠は過去の歴史を語ってはくれない。長島神社所在地 / 三重県北牟婁郡紀北町長島1409参拝を終え、江ノ浦大橋(アルファ大橋)に戻ると少しずつ空は夕闇が迫ろうとしています。 このループ橋は長島港のランドマーク的存在で、階段で橋の直線部分だけは歩いて上がれます。江ノ浦湾と堤防を一望できる絶景ポイントですが、歩道が片側しかなく、ここから花火を撮るには邪魔者が多く不向きかもしれません。 いっそ江ノ浦湾の奥に三脚を立て、この橋を入れて撮るといい雰囲気の写真が撮れると思われます。「きほく燈籠祭り」は昭和3年(1928)、旧紀伊長島町の赤羽川の川開きのイベントとして、地元の青年団が都鳥型燈籠を流したのが始まりで、当時は、熊野路の夏の風物詩として全国に知れ渡ったといいます。 しかし若者の流出、予算難などの理由により、昭和49年(1974)には中断されていたようです。しかし、昭和62年(1987)に「全国に誇れるものは何か」と地元の商工会青年部を中心とした若者が、この町の未来への思い、伝統復活への思いから燈籠祭が復活されました。花火の打ち上げは以下のスケジュールで進みました。・19:30 オープニングスターマイン・19:35 スターマイン・19:39 大燈籠競演(紀北町20周年)・19:51 スターマイン・19:55 安全祈願花火・19:58 追悼花火・20:02 追悼スターマイン※20:09 燈籠大仕掛 彩雲孔雀打ち上げられる花火は3000発という。手持ちで捉えた花火。三脚を構え撮りたいところですが、周りで見ている人の事を考えるとそうもいかない。かみさんが携帯で撮影した一枚。この大会のクライマックス「彩雲孔雀」。 二つの大きな仕掛け花火で構成されているようで、孔雀のように広がる花火と虹を思わせるように打ち上げられる彩色千輪がひとつとなり、長島の空と海を鮮やかに彩り、その炸裂音や空振は迫力満点です。これを一枚に撮ろうとすると、この場所よりもっと離れないと捉えきれないほどの規模です。 今回は、どんなものかお試しで訪れましたが、来年は少し場所を考えよう。橋の周辺は、ビール片手に眺めるには良い場所かと思います。・実感として打ち上げ時間は短く感じられた。・キッチンカーで提供される食べ物やビールの価格は街のイベントに比較すれば常識的でした。・打ち上げ終了後のシャトルバスは便数は多いが、国道42号線が渋滞で全く動かず、バスの発着が読めなかった。因みに21:00に列に並び、バスに乗れたのが22:00。待ちきれず歩いて駐車場に向かう人もいて、バスも来ないのに列は少しずつ前に進む。始神さくら広場。 普段は多目的広場として、花火開催時は駐車場として利用されており、当日の料金は2000円でした。これも来年の運営費と思えば安いものか。トイレや駐車場もあり、付近の熊野古道の見所を歩いて回るには良い場所かもしれない。長島からバスで西に20分ほどに位置する始神さくら広場、この広大な広場が昨夜は満車になりました。 アルコールを飲むので翌朝出庫でもいいか、入場時に問いかけるとOKとのことなのでそのまま車中泊しました。アスファルトと違い、涼しく快適に眠れました。 同じような理由から車中泊する車もいると思っていたが、目が覚めると一台もいなかった、みんな飲まないんだねえ…ホント?駐車場の脇に始神峠への入口。 右には「三重県くまアラート(注意報)」の看板がたてられていました。キャンプと違い意識してなかったが・・・こんな場所でもいるのかい。早朝の海は穏やか、釣り竿でも持って来ればよかった。始神さくら広場所在地 三重県北牟婁郡紀北町三浦さて、次は国道42号線を鳥羽方向に向かい多気町の丹生交差点を左折し、道の駅 飯高駅で朝食と温泉に入って汗を流します。一時間程で道の駅に到着。道の駅 飯高駅。 施設には売店、食事処、併設して温泉施設や喫茶店があり、少し離れてRVパークもあります。入浴施設は10:00から、1時間ほどあるので喫茶店で朝食を済ませ、道の駅から10分ほど歩いた旧宿場町方向に向かいます。道の駅 飯高駅。所在地 三重県松阪市飯高町宮前177松阪市飯高町宮前地内の通りの光景。 旧和歌山街道の宿場町で、江戸時代は紀州藩の本城と東の領地松阪城を結ぶ街道として、伊勢参宮や熊野詣、吉野詣の巡礼、南紀や伊勢志摩の海産物などを大和地方に運ぶ交易路として栄えた街道であった。宮前の名が示す様に、分かれ道の先に神社の杜らしき姿があります。分かれ道を右に進んだ先に鎮座する花岡神社。 境内は、社殿を優に超える大きな杉や、さらに大きなイチョウの樹が神社の歴史を物語るように聳えています。社頭から境内の眺め。 参道を遮らんばかりの太い幹は御神木のイチョウ。樹齢800年とも伝わる古木で、空に向かって真っすぐに聳えています。 境内右には家族の絆の象徴とされる三本杉があります。三重県神社庁の案内は以下。「天之忍穂耳命を主祭神とする五男三女神と山の神 大山津見神を祭神とし、下滝野、宮前、野々口地区の氏神様として崇敬を集めております。 春と秋には、稚児舞の奉納、獅子舞の奉納(正月、3月、10月)がなされる。明治8年郷社に指定される。」主祭神 正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命(まさかつあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと) 他八柱。 現在は花岡神社ですが、社頭には「八王子」と刻まれた社標が立てられており、往古は呼称が違っていたのかもしれない。旧和歌山街道の名残。花岡神社。所在地 三重県松阪市飯高町宮前783社頭付近の宮前宿散策マップ。 道の駅から車で5分程西の赤桶神社に行きたかったが、当日は祭礼準備で立ち寄れる雰囲気ではなかった。いっそのこと奈良に向かう手もありますが、今回は神社巡りではなく、商業施設VISONに立ち寄ることが目的のひとつなので諦めて、道の駅で潮を洗い流しさっぱりしてからVISONに向かう。VISON。 道の駅から来た道を戻り、勢和多気インター付近のVISONまで25分程。東京ドーム24個分の広大な敷地に飲食店や売店、ホテルが揃う。 かみさんが一度は訪れたかった場所らしい。こちらの施設、多様な飲食店が入っており、どれもこれも魅力的な店が多く迷うことになる。 胃袋はひとつ。写真はISEWA UMAMIRABOの卵かけご飯と豚汁。宿泊施設。 この建物に併設して入浴施設があるが天然温泉ではなく薬湯風呂でした。全ての施設を見て回るだけでも、結構な距離があり、敷地には芝生が植えられているが、大きな樹々がなく、炎天下の移動には適さないかな。 個人的には、長時間滞在できる施設が乏しく、一度行けば十分の印象を受けました。VISON所在地 三重県多気郡多気町ヴィソン 672番1今回走行ルート 走行距離約350㌔。訪問日 / 2025/07/26~27大きな木陰の下で、足元に綺麗な沢が流れ、熊やブユもこずチェアリングできる、そんな涼しいところはないもんだろうか。

2025.08.04

コメント(0)

-

第六回歩いて巡拝 知多四国 十六番札所 鳳凰山 平泉寺

第六回歩いて巡拝 知多四国も十六番札所 鳳凰山 平泉寺でゴールを迎えます。 前回掲載した唐松の井戸から、少し先の辻を左に曲がった、50㍍ほど先が平泉寺山門になります。道標になるのがこの石標。 これが見えたら左に進んでください。「卍〇5丁」と刻まれていますが、〇の文字が読み取れず全体の意味が分かりませんが、「5丁」だけ捉えれば17番札所観音寺までの距離を示す石標のようです。石標から左に進んだ先、十六番札所 鳳凰山 平泉寺の伽藍が見えてきます。山門と左に鐘楼、正面が本堂。山門の天台宗鳳凰山平泉寺の寺名札。境内正面の全景。 平泉寺は不動明王を本尊とする天台宗の寺院で、前回掲載した「唐松の井戸」と深いかかわりのある寺院です。第53代淳和天皇が、天長7年(830)のある夜、鳳凰が何羽も群れをなし当地に舞い降りる夢を見られた。 天皇から鳳凰を探すように命じられ、この地に来た慈覚大師円仁は、天皇の霊夢に因んで鳳凰山と名付けて天長7年(830)に平泉寺を開創したと伝わります。 当初は鳳凰山平泉寺大乗坊と称したそうです。また、文治6年(1190)、源頼朝が父義朝の墓参の帰途、平泉寺に参詣し、本尊尾張不動尊に国家安穏を祈願しました。その際に頼朝は「月の明らかなるに過ぎる何もなくさえ渡れば、円月坊と称すべし」と命じ、それ以来坊内を円月坊と言うようになったそうです。 本尊は慈覚大師の作と伝えられ、毘沙門天立像と阿弥陀如来坐像とともに県の文化財に指定されています。上は阿久比町誌 資料編(1994)に掲載されている平泉寺伽藍になります。 山門(表門)正面の庫裏と左の寄棟造の建物が客殿があり、その左の小振りな寄棟造の建物が本堂となります。弘法堂は入母屋造りで唯一東向きに建てられています。 伽藍の水屋と鐘楼の間に、ここには記されていないオカラス大明神が祀られています。山門左の境内の眺め。客殿(阿弥陀堂)は寄棟瓦葺で大きな向拝を構え、本堂と見まごうばかりの威厳が漂います。こちらに安置される阿弥陀如来は仁平2年(1152)の銘が記され県下最古のものとされ、県の文化財に指定されています。客殿左の本堂。本尊の不動明王像は慈覚大師円仁作とされ、文永11年(1274)の修理銘が残る。 昔話によると、人々を苦しめる邪鬼がおり、武勇に勝れた英比丸が、邪鬼を退治して地中に深く埋め、再び出現しないように魔除けの柊を植えたと言われる。ある夜、邪鬼を埋めた柊の下で大師が野宿をされた時、夢のなかに土中で苦しむ角の生えた童子の姿が現れ、翌朝、大師は柊を倒し、その柊で仏像を刻み祀ったのが平泉寺の起こりであると言われている。毘沙門天立像は運慶作とされ、何れも県の文化財に指定されるもの。 阿久比町史によれば、他にも複数の仏像や金剛界曼荼羅図、胎蔵界曼荼羅図を所蔵するようです。太子堂は入母屋妻入りの瓦葺で向拝が付くもの。手水舎左のオカラス大明神。 平成に入り建立された腰の神様で、腰痛持ちの自分にとって、拝み忘れてはいけない神様です。さんどくをあらうてきよきへいせんじ ふどうのりしょういともかしこし第六回歩いて巡拝 知多四国参加記念の梵字カード。 これで前半の1~6回をコンプリート。ここまでスケジュールが合わず、収集は諦めていたが、後開催の参加でも梵字カードが入手でき、今のところカードも全て揃って台紙に収まっています。 酷暑が落ち着く?9月以降までこのイベントも、しばらくお休みとなります。 第六回歩いて巡拝 知多四国 十六番札所 鳳凰山 平泉寺宗派 / 天台宗開基 / 慈覚大師円仁創建 / 天長7年(830)本尊 / 十一面観世音菩薩所在地 / 知多郡阿久比町椋岡唐松29唐松の井戸から平泉寺 / 距離100㍍、1.2分程関連記事・第六回歩いて巡拝 知多四国 熊野神社・第六回歩いて巡拝 知多四国 十三番札所 板嶺山 安楽寺・第六回歩いて巡拝 知多四国 十四番札所 圓通山 興昌寺・第六回歩いて巡拝 知多四国 十五番札所 龍渓山 洞雲院・第六回歩いて巡拝 知多四国 阿久比神社・第六回歩いて巡拝 知多四国 天満宮・第六回歩いて巡拝 知多四国 十七番札所 樫木山 観音寺

2025.08.03

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1