2025年09月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

豊田市小峯町 御鍬神社

豊田市小峯町 御鍬神社。前回記載した東広瀬町 秋葉神社から鎮座地の小峯町宮下へは、東へ1.5km、車で約5~6分ほど。山間に田畑が広がり、山裾に小さな集落が点在する、昔ながらの趣が残る地域。宮下の地名がさす様に、小峯地区の南側の山裾に御鍬神社の鳥居と社殿、少し右側には御堂らしき姿も見られ、この地区の信仰の場ともいえます。神社へはあぜ道沿いに左の鳥居に向かいます。田圃を通り過ぎると、左側に細い人道が作られており、鳥居の前に続いています。「村社 御鍬神社」社頭。人道沿いに鳥居(昭和8年寄進)を構え、そこから石段が境内に伸びています。神社の歴史を物語るかのような杉の巨木が印象的です。境内全景。けっして広くない境内ですが、正面の拝殿とその先に覆殿、右手の社務所がコンパクトに纏められています。境内左の手水鉢。拝殿は瓦葺の切妻造・妻入の拝殿で四方は吹き抜けのもの。各部の意匠はシンプルな意匠が施されています。拝殿から覆殿の眺め、狛犬の姿もあります。覆殿左の境内にある解説、右手に猿投町(1953~1967)の石柱が残る。『市杵島姫神伊勢の神様 天照大御神の御子、宗像三神の一柱で、又の名を弁財天、「弁天さま」とも言われている。総本社 宗像大社 福岡県宗像郡玄海町御神徳 人々の幸せのため人・物・金を集める働きをされる、経済の神、海外交易の神、海の神、言葉の神伊射波登美命伊勢神宮を建てるべく歩かれた、倭姫命を伊勢でお迎えされた神様元宮 伊射彼神社 三重県鳥羽市安楽島町御神徳 縁結びの神 』御鍬神社について愛知県神社名鑑(1992)では以下のように記しています。『十五等級 御鍬神社 旧村社鎮座地 豊田市小峯町宮下435番地祭神 伊佐波登美命、市寸島姫命由緒 社伝に、慶応3年(1867)10月11日、中金村正一位十二所権現(岩倉神社)祠官中野兵部藤原春貞により配られたという。明治6年5月、村社に列する同35年9月28日、暴風雨に社殿大破したが改修される。同42年6月18日、字ハシズメの無格社稲荷社を本社に合祀した。例祭日 10月15日社殿本殿 神明造、覆殿、拝殿氏子数 35戸』稲荷社の旧鎮座地ハシズメは、御鍬神社の南を流れる小さな川の対岸にあたり、ゴルフ場開発もあり昔の姿とは随分変わっているのだろう。子連れ・毬持ちの狛犬(寄進年は未確認)。覆殿の入口は格子戸で、その中に本殿と二つの社が祀られています。檜皮葺の本殿は流造で、木鼻に獅子や獏、蟇股には龍の彫飾りが施されています。稲荷社を合祀するとあったが、左右の板宮造の社の社名は分からなかった。覆殿から拝殿内の眺め。拝殿前の常夜灯(昭和15年寄進)から眼下の鳥居と小峯町宮下の田畑の眺め。御鍬神社から右に鎮座する堂、詳細は不明。切妻造で妻側に大きな向拝を持つもので、シンプルな外観ですが手挟や木鼻の意匠に拘りが伺えます。堂内には二つの厨子があり、写真から左は観音様だろうか、右手の黒い像は・・・分からない、しかし御鍬神社とこの堂が小さな集落の祈りの場であることに間違いない。豊田市小峯町 御鍬神社創建 / 慶応3年(1867)祭神 / 伊佐波登美命、市寸島姫命境内社 / 不明氏子域 / 豊田市小峯町例祭日 / 10月15日所在地 / 豊田市小峯町宮下435秋葉神社から御鍬神社まで・車ルート / 廣済寺門前の三叉路を左折・直進、小峯町宮下まで2.3km・移動時間5~6分ほど。参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社

2025.09.29

コメント(0)

-

Windows 11にアップグレード

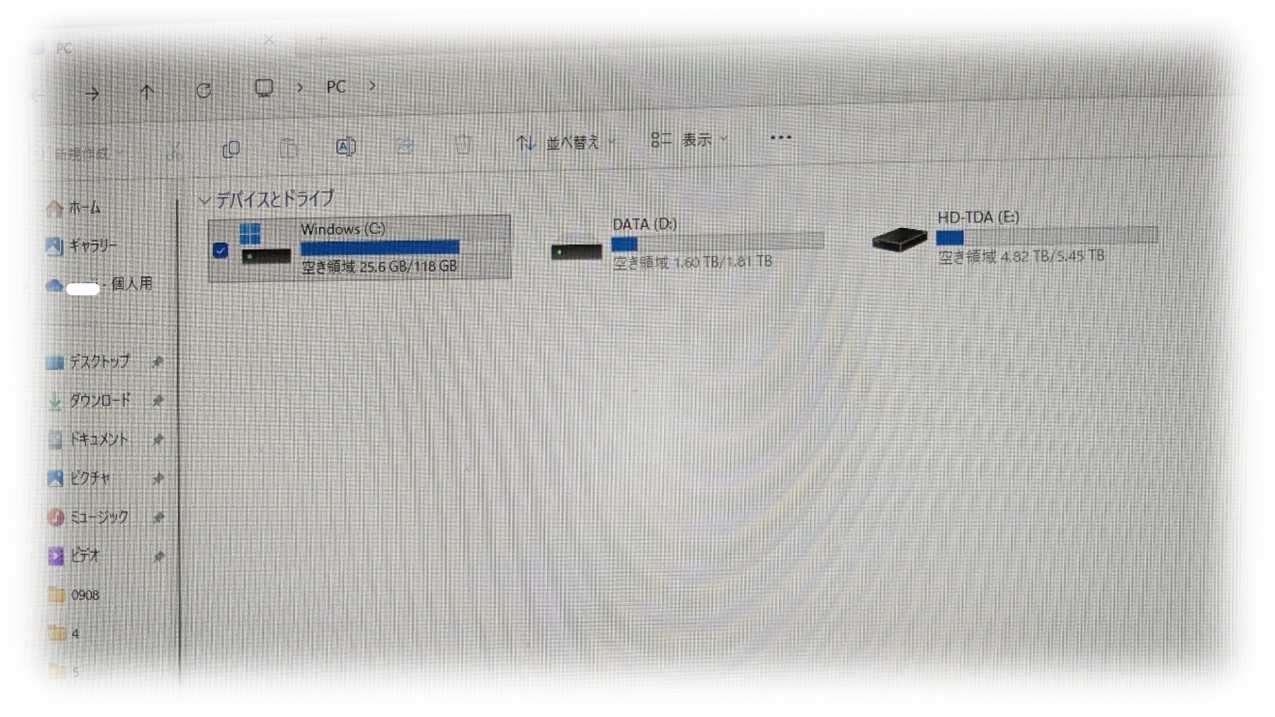

いよいよwin10のサポート期限が迫って来た。かみさんのPCは1年ですが延命措置が完了、残るは自分のPCのアップグレードである。頑なに拒否し続けてきたが、win10の「サポートは10/14まで」・「今すぐアップグレード」とか盛んに催促される。不鮮明ですが、アップグレード前のCドライブとDの使用率。Cの空きは25.6GB、Dにはたっぷり空きがある。昔のPCはCとDの割り当ては素人でも比較的簡単に変えられたが、win7以降簡単に出来なくなり、以来面倒で割り当て変更をしたことがない。Cの空きに余裕があればアップグレードも何も考えずプチッとするのだが、web情報にはアップグレードが上手くいかない、動きが悪くなる、不安定になるだとか書いてあると・・・少しでも今のまま使い続けたいのは人情だ。それもそろそろ期限が迫って来た、win11にアップグレードするしかなさそうだ。まずはアップグレード前にやったこと。(WinPC正常性チェックで要件を満たし、win10バージョンが20H2以上であること)1.PCバックアップ2.Win Update 更新可能なファイルがなく最新の状態にあること3.スリープモード解除4.写真・ファイルなど外付けHDに保存。windows updateに「早くやれ」とばかりに表示されていたwin11アップデート画面の「ダウンロードしてインストール」のボタンを押して、ダウンロード→インストールを始めた。写真はダウンロード中、ダウンロードが完了するとインストールですが、特に操作はなく途中再起動が何度か行われ、ダウンロード→インストール完了まで自分の場合で2時間32分かかりました。win11となり、立ち上がったログイン画面は馴染みのない画面でしたが、ログイン後の画面は、スタートボタンを押した後の表示や、タスクバーアイコンが中央揃えになっているなど、画面に細かな違いがあるがすこしずつ変えていけばいい。タスクバーアイコンの中央揃えは「タスクバーの設定→タスクバーの配置」ですぐに左寄せにした。確認したこと。1.全てのアプリの動作状況。2.付属機器の動作チェック。いずれも問題なく、以上でwin11のアップグレードは完了。この際ついでにCドライブのホルダーで移動可能なホルダーをDドライブに移動することとした。行ったのはCドライブのホルダーの「download」ホルダーをDに移動した。「エクスプローラー」→「クイックアクセス」→「ダウンロード」選択、「プロパティ」→「場所」を選択。画面にダウンロードホルダーはCドライブが保存先になっているはずです。一旦「エクスプローラー」を閉じる。1.Dドライブに「download」ホルダーを作る。2.「エクスプローラー」→「クイックアクセス」→「ダウンロード」選択、「プロパティ」→「場所」のタグを開ける→「移動」を選択、「移動先」をDドライブ「download」を選択。Dへの移動が終わるとホルダーのアイコンが上のように名称・デザインが変わり、ダウンロード先がCからDに変わっています。これでダウンロードされたものは、全てDの「ダウンロード」に保存されるようになるので、Cドライブの負荷の低減につながります。もともと「document」「picture」「movie」には保存していませんが、「ダウンロード」は怠けてファイル削除を忘れているとCの空きが減っていく。Dにしたことで頻繁に削除しなくても良くなる。さて、win11のアップグレード、ダウンロード先の変更でCに空きができたかといえば、25.6GBから26.3GBと僅かなものでした。win11のアップグレードでCの空きが減ると想定していましたが、それほどのことはなく、動作状況も起動が若干遅いくらいでストレスなく動いています。ただエクセルなどのアプリに知らないコマンドがあったりして、使い慣れていないのでストレスになっていますが、まずは何事もなくアップグレードを終え、あの催促画面がでなくなったことがなによりだ。これでしばらく使ってみよう。・・・面倒なことは嫌いだ。

2025.09.28

コメント(0)

-

東広瀬町 秋葉神社

東広瀬の弁財天を後にして県道355号線で矢作川左岸を下っていく。鬱蒼とした県道も、平手地内に入ると民家が見えはじめ視界が広がってきます。今回の目的地、東広瀬町大根に鎮座する秋葉神社は、平手地内の三叉路で左折し廣済寺方向に向かいます。左側に廣済寺の寺号標と秋葉神社の社標が見えてきたら左折し、住宅街の中を高台に向け上っていきます。東広瀬町大根に鎮座する秋葉神社社頭。交差点の角の石段はその先の明神鳥居を経て、正面の小高い丘に向け参道が続きます。鳥居から参道の眺め。参道は鳥居の先で右手の車道とひとつになり境内に向かって上に伸びている。参道。この先を曲がるとすぐに広い境内に至ります。東広瀬町大根の秋葉社境内全景。広い境内には拝殿とその奥の一段高い所に本殿、社務所が建てられています。瓦葺・切妻造の平入拝殿は腰板のつく四方吹き抜けのもの。秋葉神社について愛知県神社名鑑(1992)では以下のように記されています。『十五等級秋葉社 旧無格社鎮座地 豊田市東広瀬町大根三四番地祭神 迦具土命由 緒 創建は天明5年(1785)2月14日と伝える。天保13年(1842)11月、境内石垣を造成した。明治6年5月、据置公許となる。同44年9月社殿を修復し、大正9年12月25日、拝殿を造営した。例祭日 10月第3日曜日社殿 本殿 神明造、覆殿、拝殿氏子数 150戸』拝殿から本殿域の眺め。右側の社務所と一体になった覆殿。覆殿前を守護する狛犬は平成4年寄進のもの。覆殿は瓦葺の切妻造妻入で奥に本殿と境内社二社が祀られています。迦具土命を祀る秋葉神社と境内社(社名不明)、左側に小さな大黒様が安置されています。覆殿から拝殿の建つ境内の眺め。社務所前には御嶽山大神と小さな石の社が祀られています。右側に粗く削り出された手水石があり、その後方にはふたつの山神が祀られています。鎮座地の東広瀬町は江戸時代三河国加茂郡東広瀬村で、すぐ北側を流れる矢作川の浅瀬に開けた地形にあったことからその名がついたとされます。江戸時代末期の東広瀨村の火防・開運を祈願し祀られたのがはじまり。本社は金色の鳥居が印象的な静岡県浜松市の秋葉山本宮秋葉神社。創建以来、何代にもわたり受け継がれてきた神社です。東広瀬町 秋葉神社創建 / 天明5年(1785)祭神 / 迦具土命境内社 / 御嶽山大神、山神、不明社氏子域 / 東広瀬町例祭日 / 10月第3日曜日所在地 / 豊田市東広瀬町大根34 弁財天から秋葉神社まで・車ルート / 県道355号線で下流に1.4km、東広瀬町大根地区まで5分ほど。参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天

2025.09.27

コメント(0)

-

ありがとう南乗鞍キャンプ場

秋の彼岸も近づいてきて、それと共に日照時間も短くなり、散歩をしていても朝夕には少し秋を感じるようになってきました。動きやすい時期になると、自然と外に出かけたくなるもので、今月・来月と出かける予定が増えてきました。直近では来週、二泊三日で無印良品南乗鞍キャンプ場のクローズイベントに参加してきます。クローズイベントとはいえ、今回は『南乗鞍キャンプ場 さよならイベント』。1996年の開業以来長年お世話になってきた南乗鞍キャンプ場ですが、それも今年限りで閉鎖するとのこと。サマージャンボリーや乗鞍登山、主ともいえる管理人の方による茸や山菜の収穫体験など、いろいろな思い出を作ってくれた、そのキャンプ場の最後を見届けてこようと思っています。気になるのが日本の南にいる三つの台風の動きです。現地は大雨が降るとキャンプ場に繋がる林道の斜面が崩落しやすいところで、過去にも何度か小規模の崩落がおきています。キャンプの雨は仕方ないが、道が止まると孤立に繋がるので、これが悩ましいところ。当日はいろんなイベントも予定されており、なんとか天候がもってくれることを祈りたいが、間違いなく雨に降られるだろう。車も変わり、大荷物が持っていけないだけに、荷物の選択と消耗品の確認・準備、食事のメニューも考えなければ。往時の南乗鞍キャンプ場は、体験教室など地元の高齢者の雇用の創出の場ともなり、露天風呂や管理された設備など、個人的には津南や嬬恋と比較しても一番整っていた。熊の出没が相次いだときなど、爆竹を鳴らして夜間パトロールするなど、キャンパーが安心できる雰囲気を作ってくれていました。30年の時間の経過とともに、管理人の方も亡くなり、村民の高齢化や施設の老朽化が進み、閉鎖は苦渋の選択だったのだろう。ここがなくなると、無印では津南と嬬恋キャンプ場の二か所となり、この地方からのアクセスが大変になります。自然に包まれ、プライバシーが確保された静かな環境の無印良品南乗鞍キャンプ場、閉鎖はとても残念だ。【お知らせ】南乗鞍キャンプ場 最後のイベント開催について過去記事・無印良品南乗鞍キャンプ場 8/11~8/13

2025.09.24

コメント(0)

-

東広瀬町弁財天

国府町八柱神社から次の目的地に向かう際、矢作川左岸沿いの山の斜面に弁財天を見かけ立ち寄ってみました。今回はそちらを掲載します。上は国府町八柱神社の社頭から県道355号線(青矢印)を直進します。道はすれ違いが困難な対面通行なので、路肩・待避所に近い方が道を譲る気持ちが無いとスムーズに通過できない。矢作川左岸は幅寄せ、バックに自信がない方の走行はお勧めしません。国府町八柱神社から約800m先の県道左脇に複数の奉納旗と赤い祠が見えてきます。ここが今回の東広瀬町石田の弁財天。車は近くに草むらがあるのでそちらに駐車しました。ここから少し先の左の斜面が、野生のシカが道路に下りてきて鉢合わせした場所です。この道は対向車だけではなく、鬱蒼とした山から突然飛び出してくる野生動物にも注意が必要です。弁財天全景。山の斜面に石段を設け、その先に朱塗りの祠が祀られ、右手に案内板が立てられている。案内板には、四国八十八ヶ所と高野山のお砂を安置している旨が記されています。祠全景。気付かなかったが、右側にも小さな祠が祀られ、弘法大師と思われる小さな像が安置されています。祠の中には真新しい御守護の札が収められており、古そうな石板には「弁文表」と刻まれているように見えますが、仮にそうだとしても自分にはその意味は分からない。弁財天について「豊田市史」に目を通すも、祭祀年代など詳細は不明でした。東広瀬町 弁財天創建 / 不明祭神 / 弁財天、弘法大師境内社 / ・・・氏子域 / ・・・例祭日 / ・・・所在地 / 豊田市東広瀬町石田 国府町八柱神社から弁財天まで・車ルート / 八柱神社社頭を左折し県道355号線を直進800m、約1分。参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社

2025.09.23

コメント(0)

-

豊田市国附町 八柱神社

先に掲載した豊田市富田町 八柱神社、往古は八王子観音として崇敬されていました。明治2年、国附町の八柱神社より八神の分霊を請け八柱神社と改めました。今回は、その国附町の八柱神社を掲載します。写真右手が県道355号線で、参道口と県道の分岐点に立つ八柱神社社標と幟立てが目印になります。鎮座地は、新富橋から矢作川左岸に渡り、県道355号線で下流に300mほど下った国附町地内のちびっこ広場の西側に社頭を構えます。この神社のある国附町は江戸時代は国府村と呼ばれ、慶安4年(1651)当時、大島陣屋の石川氏が領地を得たことから地名を「国附」としたといわれ、当神社は石川氏が貞享2(1685)年に創建したと伝えられています。この参道には車止めはなく、社標から少し奥まった所に石の明神鳥居を構えています。この鳥居を通過できる車であればこの先の広場に駐車は可能です。この鳥居の柱には天明2年(1782)、石川阿波守總恒の名が刻まれています。鳥居は社殿域にも両部鳥居があるので、ここが一ノ鳥居ということになります。保安林の中の参道を少し進むと、その先は広がりをみせます。参道の幅からすると、この広々とした空間は、過去に社殿でも建っていたのではと思えるほど広い。かつては境内に大きな舞台があったとされ、祭礼には、棒の手の奉納や鉄砲の音が響き渡ったようです。北垂れの斜面に続く石段、社殿はこの先の左側になります。この保安林全体が社叢で「八柱神社社叢林」として豊田市の名木に指定されています。朱塗られた木造両部鳥居から社殿の眺め。社叢に包まれた入母屋茅葺屋根の拝殿は実に趣があり、印象に残る佇まいです。国附町を見下ろす高台に作られた境内西側の手水舎。手水舎から社殿全景。境内に由緒書きはなく、当神社の歴史について愛知県神社名鑑(1992)は以下のように記しています。『十二等級 八柱神社 旧指定村社鎮座地 豊田市国附町宮ノ洞193番地祭神 天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野橡樟日命、市寸島姫命、田心姫命、湍津姫命由 緒 創建は明らかでないが、古くは八王子大権現と称し、江戸時代は領主石川氏代々崇敬あつく社殿の造営、社領の寄進、祭事の執行等について尽瘁せられた、石川氏初任の国附で地名も国附となる。石川氏は七千石領内56ヶ村みな崇敬する。別当桜洞寺維新に際し廃止する。境内社御鍬社は明和4年(1767)6月28日、秋葉社は宝歴5年(1755) 3月の創立なり。明治5年10月12日、村社に、昭和20年12月15日、指定社となる。氏子は鎮座地の国附町と隣村の東広瀬町上切と東加茂郡足助町大河原地区を含めた近隣では一番大きく編成されたが終戦後分離した。例祭日 10月15日社殿 本殿流造、覆殿、拝殿、神饌所、神庫氏子数 二四戸』神社は貞享2年(1685)に石川氏が創建したと伝わり、元禄12年(1699)に石川氏三代總乗が家督を承継、その御礼として当神社に元禄14(1701)年に一振りの剣が寄進されたということです。「豊田市郷土資料館だより」によれば、当神社には「八柱神社記録」があり、『宝物 剣 壱振 但 三ッ葵紋付キアリ 銘 康継 元禄十四年三月吉日 源總乗』と書いてあるそうで、現在は豊田市郷土資料館に寄託されています。拝殿前の境内社。左が明和4年(1767)創立の御鍬社、右が宝歴5年(1755)創立の秋葉社。拝殿全景。正面と後方には黒い腰板に朱色の連子窓が施され、後方は渡り廊下で覆殿と結ばれています。覆殿の左右に神饌所、神庫があります。正面右側に「金的中」の奉納額が掛けられており、文字は脱色し奉納年月日は読み取れませんが、かつては弓術の競射が行われていたようです。拝殿後方の渡廊と覆殿。ひと昔前のこの辺り、冬ともなれば大雪が降るところ。温暖化の昨今は雪より、程度を知らない降雨から本殿を護るためにも、こうした大きな覆殿も必要なんだろう。本殿は檜皮葺の流造のように見え、木鼻は象を模したシンプルな意匠。ここに天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野橡樟日命、市寸島姫命、田心姫命、湍津姫命の八柱が祀られている。古くは八王子大権現と呼ばれ、いつから八柱神社に改められたものか定かではないが、国府村の鎮守として江戸時代以前から鎮座していたのかもしれません。豊田市国附町 八柱神社創建 / 不明(貞享2年)祭神 / 天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野橡樟日命、市寸島姫命、田心姫命、湍津姫命境内社 / 御鍬社、秋葉社氏子域 / 豊田市国附町例祭日 / 10月第4日曜日所在地 / 豊田市国附町宮ノ洞193 猿投神社から国府町八柱神社まで・車ルート / 県道11号線を下流の新富橋に向かい、矢作川の対岸へ、橋を渡って突き当り右折、県道355号線で国附町地内のちびっこ広場へ。移動時間5分、距離2.5km。参拝日 2025/9/8関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社

2025.09.22

コメント(0)

-

豊田市藤沢町 猿投神社

八柱神社から県道11号線を2~3分ほど上流に向かい豊田市藤沢町地内に向かいます。阿摺ダム下流300mの県道11号線沿いに立つルネッサンス高等学校の看板から左に入った山腹に鎮座するのが藤沢町猿投神社。8月に一度訪れましたが、社頭を見つけられず諦めた経緯があり再び訪れました。県道から細い道を左に入るとすぐ右にルネッサンス高等学校の校舎が現れます。猿投神社の入口は写真の「なかよしの像」と「藤沢小学校100周年記念碑」の右側です。現在の藤沢小学校は2010年に廃校となり、現在はルネッサンス高等学校が校舎として転用されています。参拝社駐車場がないので、県道を300mほど阿摺ダムに進み、右手の旧道の入口付近に駐車し5分程歩いてきました。神社入口の全景。学校の通用口に続く道が神社入口になります。前回はここを見落とし、左に続く細い山道に踏み込み、Uターンスペースもなく、随分奥まで行ってようやく戻ってきました。右手を進むと写真の藤沢薬師堂が鎮座します。鎮座地の藤沢町は、江戸時代三河国加茂郡藤沢村で、藤沢の由来は、この辺りが藤の生い茂る沢があることから藤沢と呼ばれるようになったという。藤沢薬師堂は藤沢町の入口の山裾に建てられ、現在の堂は平成5年に建替えられた入母屋瓦葺の妻入りの堂で、外陣は吹き抜けの床板張り、内陣が本尊を安置する堂になっています。堂の左に弔忠碑が建てられ、右手後方の鳥居が藤沢町 猿投神社の社頭。この一画は藤沢集落の鎮魂と信仰の場となっているようです。藤沢薬師堂。地元では「お薬師さま」として崇敬されている。本尊の薬師如来と脇侍に日光菩薩を安置している。創建時期は不明ですが、矢作川が今日のように多くのダムや橋が架けられる以前、村人や旅人の安全を祈願して祀られたのがはじまり。後に、筏による資材運搬に従事する村民の安全も祈願するようになった。今も集落住民が当番制で日々お世話しているようです。薬師堂から左手に進むと写真の猿投神社社頭があります。右手に「村社 猿投神社」の社号標と神明鳥居が立っており、山裾沿いに参道が上に伸びています。参道の先の境内。校舎の裏側の山肌を整地した広い境内、正面に見えているのが社務所だと思われます。本殿・拝殿の社殿は左の石段の先になります。社殿全景。社務所がある境内より、更に高い山の斜面の上に社殿が建てられており、右手の白壁の建物が象徴的な存在となっています。石段から拝殿方向の眺め。猿投神社境内に解説はなく、愛知県神社名鑑(1992) から確認してみました。『十五等級 猿投神社 旧村社鎮座地 豊田市藤沢町丸竹181番地祭神 大碓命由緒 創建は明らかでないが、藤沢の氏神として村民深く尊崇する。明治六年五月、村社に列格した。例祭日 十月十六日社殿 本殿 神明造、覆殿、拝殿、社務所、神庫神賑行事 鎌田流棒の手と豊作の年は献馬を奉納、棒の手は昭和三十三年三月県無形文化財指定宝物 葵のご定紋付き献馬山車(ダシ一式)八幡大郎義家公鎧着武者姿の木偶(人形)氏子数 三五戸』三河国西加茂郡誌(1892)、豊田市史(1978)にも目を通すが、猿投社・猿投神社として社名の記載はあるが神社名鑑以上の情報は得られなかった。石段途中の狛犬。タイトな場所に安置されており、寄進年は確認できなかった。拝殿正面全景。正面の小壁に蛇のように白くて長いものが飾られています。拝殿左の手水鉢。拝殿側面の全景。四方吹き抜けの切妻瓦葺の妻入り拝殿。拝殿妻壁に龍の彫飾りが施されています。拝殿から神門方向の眺め、白い蛇のように見えていたのは白龍だった。蛇も龍も似たようなものだが、龍は空想の生きものだと思えば抵抗はないが、こうした雰囲気のなか、蛇の姿が脳裏に刻まれると良からぬことを想像するのでどうも駄目だ。それにしても立派な「龍」だこと。本殿域全景。透かし塀が両側面から神門に繋がるもので、側面に回り込むと覆殿が露わになる。大きな覆殿の下の本殿は神明造。藤沢町 猿投神社は、豊田市猿投町大城に鎮座する三河国三ノ宮 猿投神社から勧請されたもので、大碓命をお祀りする。御神体である猿投山西峯の西宮の背後には、宮内庁管理の大碓命の墓があります。拝殿右の倉造りの神庫。神社名鑑にある宝物がここに保管されているのだろうか。参拝を終え拝殿から下の境内を眺める。猿投山の里宮から西宮へ行こうと思うと、熊鈴を鳴らしながら往復で半日ほど要しますが、藤沢町の猿投神社は県道から僅か10分程もあれば参拝できます。豊田市藤沢町 猿投神社創建 / 不明祭神 / 大碓命境内社 / ・・・氏子域 / 豊田市藤沢町例祭日 / 10月第4日曜日所在地 / 豊田市藤沢町丸竹181八柱神社から猿投神社まで・車ルート / 県道11号線で矢作川上流に1.4km北上、藤沢町丸竹地内で左折、移動時間5分以内。参拝日 2025/9/8関連記事・豊田市富田町 八柱神社過去記事・三河国三之宮 猿投神社 5「西の宮」

2025.09.19

コメント(0)

-

豊田市富田町 八柱神社

9月に入り相変わらず暑い日が続いています。外に出かける気分ではないが、写真の在庫もないことだし、矢作川のシラハエ釣りを目的に気合を入れて出かけてきました。目的地は8月に訪れた豊田市枝下町、そこから県道11号線で矢作川上流を目指しました。写真は阿摺ダム下流約1kmほどの豊田市富田町足ノ沢地内の矢作川の様相。普段なら澄んだ流れの矢作川ですが、この日は土砂交じりの濁った流れで、釣りやカヌーを繰り出す気分にはなれない。上の看板から県道を挟んだ北側の眺め。写真左側の道の入口に社号標が立っていることに気付き、車を停めたままにして神社に向かってみました。県道脇の参道口、右手に「村社 八柱神社」の社号標が立てられています。参道はここから集落を抜け、右手の小高い山に続き、社殿は約400mほど進んだ山中に鎮座しています。集落から右手方向の山中に続く簡易舗装の道をひたすら上った先になります。写真撮影データでは参道口から神社の鳥居まで徒歩で10分ほど先にあります。軽四駆なら行けなくもないと感じるかもしれませんが、この先幅員は狭くなり、転回スペースもないので戻りはバックです、冒険はしない方が賢明です。参道中ほどの光景。切通の周囲は竹や広葉樹が生い茂り、何やら不穏な気配を感じさせる道です。八柱神社に訪れる前に、良からぬ想像を掻き立てる出来事がありました。それは矢作川左岸の豊田市国附町下高瀬付近を走行中、山の斜面から大きな雌鹿が車道に下りてきて、急ブレーキを踏むことになりました。鹿も車に吃驚して車道で一瞬睨みあっていましたが、すぐに山に戻っていきました。夜間ならともかく、人里近くの日中でも鹿は動き回っているのです。写真撮れば良かったと後悔したが、時間にして僅かなものだろう、一方で熊や猪でなく良かったと安堵する場面が脳裏に刷り込まれています。余談ですが、長い渓流釣りの経験でも、大型の野生動物と対峙したことはあっても、こんな里山で日中に対峙する経験ははじめての事。周辺の田畑では電気柵が張られ、極端な例で田畑と住居全体を柵で囲みその中で人が活動している場面も見受けます。過剰な保護と猟師の減少で、食べなくなり個体数が増えすぎていることを実感します。個人的感想として鹿の刺身は絶品、熊は固い、猪は臭いそんな印象です。話がそれた、拍手をしながら山道を進む事にします。枯れ枝や枯れ葉の堆積する参道を更に5分程進むと森は開け、鳥居の姿が現れます。高い幟立てと、それを凌ぐ高さの二本の杉が聳えています。鳥居から社殿の眺め。山の中腹から氏子の集落を見下ろすようにひっそりと佇んでいます。鳥居の柱に「三庚子年」とあったが元号が読み取れなかった。恐らく明治三十三年の寄進かと思われます。鬱蒼とした森の中の境内から社殿方向を見上げる。拝殿から更に一段上の覆殿の眺め。愛知県神社名鑑(1922)では富田町 八柱神社について以下のように記しています。『十五等級 八柱神社 旧村社鎮座地 豊田市富田町足ノ沢一六〇番地祭神 天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命、市杵島姫命、湍津姫命、田心姫命由緒 社伝に、創建は応永十年(1403)勧請という。古来里俗産土神として崇敬する。本地仏観音像をまつり八王子観音と称した。明治制度改めにより廃止し明治二年国附の八柱神社より分霊を請け改めて八神を祀る。同五年十月、村社に列格した。例祭日 十月十四日。社殿 本殿 神明造、覆殿、幣殿、拝殿、神饌所氏子数 20戸』とありました。室町時代の鎮座地富田は高橋荘の荘域の一部で、現在に至るまで代々受け継がれてきた歴史ある神社。拝殿左から本殿を収める覆殿の全景。覆殿入口左側に手水鉢が置かれていますが、境内に狛犬の姿はありません。覆殿正面全景。ガラス越しに覆殿の中を撮ってみると、朧げに浮かび上がった本殿の姿は神明造の特徴の棟持柱が見られます。ここに祀られているのは五男三女神。猿投山周辺には八柱神社や八王子神社が多く祀られているように思えます。もともとは長い歴史を持つ神仏習合であったものを、明治政府の神仏分離令により、須佐之男命の八柱の御子神に置き換えざるをえなかったのだろう、一部には神仏習合時の面影を伝える社標などが残されている神社も見られます。拝殿から鳥居の方向の眺め。古来の富田町の産土神として本地仏観音像を祀ってきた八王子観音。往時の姿と崇敬対象は違うかもしれないが、地域の産土神として大切に受け継がれています。今回、分霊を請けた「国附の八柱神社」にも参拝しているので日を改めて掲載する事にします。境内から鳥居の眺め。集落から少し離れた山中にありながら、参道は蜘蛛の巣もなく、人の往来があるようで、境内も人の手が入っているのが良く分かります。豊田市富田町 八柱神社創建 / 応永十年(1403)祭神 / 天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命、市杵島姫命、湍津姫命、田心姫命境内社 / ・・・氏子域 / 豊田市富田町例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 豊田市富田町足ノ沢160猿投グリーンロード枝下ICから八柱神社まで・車ルート / ICを降り枝下町舞木道交差点左折、県道11号線で4.4km直進、新富国橋をくぐった左。移動時間6分。参拝日 2025/9/8関連記事

2025.09.18

コメント(0)

-

大口町 神福神社

丹羽郡大口町豊田、小牧山から北西4kmに位置し、西に五条川、東は矢戸川と二つの河川に挟まれた扇状地で、町内は概ね平坦な土地が広がっています。前回の薬師堂から車だと、東に向かい石仏駅北信号で左折、県道157号線を北上し小折交差点を右折、三ツ渕原新田交差点で左折直進、豊田三丁目交差点の200㍍先で左折すると神福神社の杜が見えてきます。ここまでの移動時間は10分もかからないだろう。神福神社社頭全景。社頭の左に地蔵祠、右に小さな社が祀られており、その間を参道が北に伸びています。参道の右に神福神社社標が立てられ、その先が一ノ鳥居になります。一ノ鳥居は昭和13年に寄進されたもの。参道の先は公道が横切り、写真のニノ鳥居と社殿が見えてくる。鳥居の先から境内の眺め。社地全体が周囲の公道より若干高くなっており、社殿の左右の杜の部分がやや高くなっている。神福神社は社地全体が古墳時代後期の神福神社古墳の上に鎮座しています。残念ながら社殿造営時に大きく整地されているようで、古墳の面影を感じられるのは左右の杜ぐらいだろうか。境内左の手水舎。龍口の髭や角、鱗の意匠は立派なもの。拝殿正面全景。木造瓦葺入母屋造りの妻入りで四方が吹き抜けの拝殿、鬼板には桐の紋が入れられています。境内に由緒書きは見られなかったが、愛知県神社名鑑(1992)は神福神社について以下のように紹介している。『十五等級 神福神社 旧村社鎮座地 丹羽郡大口町大字豊田字福田65番地祭神 倉稲魂神、天照大御神、須佐之男命、大年神、猿田彦命、大宮比売命由緒 創建については明らかでないが、慶安5年(1652)3月社殿を再建した。神明社は元禄元年(1688)社殿を再建する。明治5年7月両社とも村社に列格した。昔は大福田社と称した、大正6年4月8日福田26番地鎮座の村社神明社(祭神 天照大御神)を合祀し、神福神社と改称した。同時に大福田社の境内社御鍛社(保食神 大年神)、稲荷社(猿田彦命 大宮比売命)を本社へ合祀する。昭和42年7月3日、神社本庁包括設定なる。例祭日 10月20日社殿 本殿神明造、幣殿、拝殿氏子数 45戸』拝殿から幣殿の眺め。拝殿からニノ鳥居方向の眺め。拝殿先は一段と高く石垣が積まれ、その上の幣殿の両脇から塀が本殿域全周を囲っています。幣殿は切妻造の平入り、手前に一対の狛犬が安置されています。幣殿前の狛犬。幣殿から本殿の眺め、棟持柱のシルエットが見えています。この本殿に祀られる祭神は倉稲魂神、天照大御神、須佐之男命、大年神、猿田彦命、大宮比売命の六柱を祀る。社殿全景。社地は社殿後方の豊田小折田新田児童遊園と隔てるものなく地続きになっています。社殿左の杜、僅かに盛り上がった地形から神福神社古墳の面影を感じることができます。全国文化財総覧によれば、古墳は全長54mの前方後円墳で、後円部の直径は30m、前方部の幅は30m、長さは24mで、横穴式の石室があったと推測されます。本殿建物が建っている位置は、古墳のくびれ部にあたるそうです。神福神社古墳の近隣にはいわき塚古墳や白亀塚古墳、白木古墳といった古墳時代後期の古墳が点在しており、古来から人の暮らしが営まれていた場所です。神福神社の創建は不明ですが、慶安5年(1652)に再建されていることから、はじまりはかなり古いのかもしれません。盗掘口もあったとされるこの古墳、創建の時、ここが土地の有力者を埋葬した場所であったことを知っていたのだろうか。外観が変貌した今、解説がある訳でもないので、ここが古墳と感じる人は少ないと思います。神社を回り歩いていると、意外に古墳の上に鎮座する神社が多いことに気付きます。拝殿からニノ鳥居、一ノ鳥居の眺め。最後に神福神社に参拝者駐車場や最寄りにコインパーキングはありません。周辺の道路は幅員が狭く駐車余地もありません。参道の車止めが公道より奥に立てられており、参道内に車を横付けさせてもらいました。炎天下の神社巡りも今回の神福神社で終わりとなります。車で移動すると万歩計の歩数が伸びません。早く秋めいて欲しいものです。大口町 神福神社創建 / 不明祭神 / 倉稲魂神、天照大御神、須佐之男命、大年神、猿田彦命、大宮比売命境内社 / ・・・氏子域 / 大口町豊田例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 丹羽郡大口町豊田2-131長安寺薬師堂から大口町神福神社まで・車ルート / 東に向かい石仏駅北信号で左折、県道157号線を北上し小折交差点を右折、三ツ渕原新田交差点左折直進、豊田三丁目交差点の200㍍先で左折。移動時間7分。参拝日 2025/8/21関連記事・水神社・八大龍王社・曽本町 神明社・嫩桂山久昌寺跡と郷中神明社・千秋町日吉神社・加納馬場 熱田神社・千秋町八幡神社・千秋町生田神社・石仏町津島社・長安寺薬師堂

2025.09.17

コメント(0)

-

石仏町 長安寺薬師堂

石仏町 長安寺薬師堂。前回掲載した津島社周辺に駐車余地がなく、周辺を彷徨っていた際にこの風情のある堂を見かけ立ち寄ってみました。所在地は岩倉市石仏町長南屋敷地内、津島社から東へ徒歩5分程のすれ違いもままならない対面通行の狭い路地脇に鎮座しています。長安寺薬師堂全景。堂正面の広い境内は駐車禁止で、堂の裏側に駐車余地があり、そこに停めさせてもらいました。堂は桁行・梁間3間ほどの入母屋妻入りの木造瓦葺で、火灯窓が付き、正面に向拝が施されたもの。大棟の鬼板には「薬師」の文字が入れられている。左の献灯台は大正元年(1912)に寄進されたもの。『鰐口 昭和五十七年六月三日市指定この鰐口は、岩倉市内に存在する金石文としては、最も古い時代に属しており有形文化財として貴重な歴史遺産である。形状は、銅で鋳造されており、面径19.7センチメートル、重量2.9キログラムある。銘文は、表(右)「尾劦刃(丹)羽郡井上庄石佛村長安寺薬師鰐口」(左)「奉寄進當村地頭名護屋住源朝臣大田半右衛門尉次良」裏(右)「寛文二年拾月吉祥日」(左)「壬寅佛具屋平兵衛」(陰刻銘)薬師堂は石仏村長安に古くから存在した堂であり、この鰐口によって、もと長安寺と称したことが推定される。当時、石仏村に知行地を得ていた大田次良の寄進したものであり、今日まで村人により大切に保存されてきた。』とあります。岩倉市支援活動センターの薬師堂解説では以下のように解説されています。「大化改新(645)建立の長福寺塔頭長安寺の薬師堂と伝えられ大切にされています。江戸初期に寄進された鰐口が有名です。長安は石仏小区の名前として残っています。」と紹介されています。また、「尾張名所図会附録 2編 丹羽郡」に「薬師堂」について以下の記述があったので参考までに記載する。「薬師堂 石佛村のうち長安組にあり、往古長安寺といえる天台宗の梵刹なりしが廃絶せしを天和3年5月再興す。鰐口一口銘に尾州丹羽郡井上庄石佛村長安寺薬師鰐口奉寄進当村地頭名古屋住源朝臣大田半右衛門尉治良寛文二年拾二月吉日云云とあり。」長安寺が分かれば薬師堂の創建時期も分かるかと思い、複数の地史に目を通したが、具体的記述に出逢えず、詳細は分からなかった。寄進者の大田半右衛門尉次良は関ヶ原合戦のあと、埼玉県行田市の忍城で徳川家康六男の忠吉に仕え、清洲城に来て、この地を領したとされ、長福寺は後に廃寺となり、現在は千秋町加納馬場長福寺地内に「長福寺廃寺」の碑が立っているだけです。尚、この鰐口は現在大切に保管され、毎年正月と10月に一般公開されているそうです。上は岩倉市文化財の鰐口から画像を転用したものです。現在堂の向拝には写真の鈴が掛けられていますが、鈴緒や持ち手にあたる六角胴枠は、かなり年季が入っています。胴枠には寄進年が刻まれますが、確認できなかった、献灯台が寄進された大正元年に再建などのイベントがあったのかもしれません。堂の中には薬師如来が安置されていると思われますが、ここから先の堂内は覗き込んでいません。堂の右側の半鐘。戦時中こうした半鐘は供出され、古い物はあまり残らないようですが、これが供出を免れたものか、戦後のものなのか、文字は見えますがPCで拡大しても読み取れなかったのが残念です。石仏町 長安寺薬師堂創建 / 不明本尊 / 薬師如来境内社 / ・・・氏子域 / ・・・例祭日 / ・・・所在地 / 岩倉市石仏町長南屋敷1626津島神社から薬師堂まで・徒歩ルート / 津島神社社頭から300㍍東、約5分以内。駐車余地なし、生田神社から徒歩を勧めます。参拝日 2025/8/21関連記事・水神社・八大龍王社・曽本町 神明社・嫩桂山久昌寺跡と郷中神明社・千秋町日吉神社・加納馬場 熱田神社・千秋町八幡神社・千秋町生田神社・石仏町津島社

2025.09.14

コメント(0)

-

石仏町津島社

生田神社参道口から徒歩で南に数分の石仏町天王南地内に鎮座する「津島社」、今回はこちらを掲載します。まず最初に、パトカーが頻繁に回っており、周辺は幅員が狭く、駐車余地がないので駐車の仕方次第では取り締まりの対象になります。津島神社は天王公園の西の交差点角に東向きに社頭を構えています。……車が止まってるじゃない、これ取り締まりの対象になります、人それぞれですが、取り締まりには注意が必要です。社頭右に祭神と年中行事が書かれた津島社案内板があります。境内に由緒がなく、愛知県神社名鑑(1992)の掲載内容は以下。「十二等級 津島社 旧指定村社鎮座地 岩倉市石仏町天王南1793番地祭神 素盞鳴尊由緒 創建は明らかでないが、元文5年(1740)11月20日社殿再建の棟札がある。「尾張志」天王社、八剱社、山神社三社共に石仏村にあり。明治5年7月、天王社を津島社に改め村社に列格し昭和15年10月29日供進指定をうけた。例祭日 10月16日社殿 本殿流造、幣殿、拝殿、社務所氏子数 350戸」元文5年(1740)の棟札が残るようで、創建は江戸時代中期を更に遡るかもしれません。社頭から境内の眺め。注連縄柱の先に神明鳥居を構え、参道中ほどに石の蕃塀、拝殿と社殿が連なります。鳥居から先の境内。こうして見る限り、この辺りの定番の社殿配置のようです。石造蕃塀。下部は獅子、連子窓の上は龍があしらわれている。境内左の手水舎。龍口はあるが鉢に清水は張られていなかった。拝殿正面全景。切妻瓦葺の妻入り木造拝殿で、四方が吹き抜けになっている構造で、鬼板には「津嶋社」の社名が入る。拝殿前の狛犬。この他に幣殿前に二対の狛犬があります。拝殿から幣殿の眺め。拝殿の意匠は全体に控え目なもの、下り棟の鬼には「天王」の文字が入っています。幣殿前の境内に安置されている狛犬。幣殿正面の眺め、社殿の造りも当地の定番といってもいいものです。幣殿前の狛犬は子や毬を持たないもの。狛犬や常夜灯など、いずれも寄進年は未確認です。幣殿から本殿の眺め、本殿域内には他の社は祀られていないように見えます。現在の祭神は素盞鳴尊ですが、古くは牛頭天王を祀っていたと考えられます。因みに、鎮座地の町名「石仏町」は、稲原寺(岩倉市石仏町中屋敷)の石仏に由来し、小字の「天王」はこの津島社に由来するのでしょう。社殿全景。現在の社殿がいつ建て替えられたものか調べていませんが、全体的に大きな傷みは見られず綺麗に維持されていました。幣殿から社頭方向の眺め。石仏町の東を南北に続く岩倉街道、このあたりは街道への玄関口になります。岩倉街道は寛文8年(1667)に整備されたとされますが、その当時から集落の厄除けとして祀られていたのだろう。石仏町津島社創建 / 不明(元文5年(1740)の棟札)祭神 / 素盞鳴尊境内社 / ・・・氏子域 / 石仏町例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 岩倉市石仏町天王南1793番地生田神社から津島神社まで・徒歩ルート / 生田神社参道口から南へ270㍍、徒歩数分。駐車余地なし、生田神社から徒歩を勧めます。参拝日 2025/8/21関連記事・水神社・八大龍王社・曽本町 神明社・嫩桂山久昌寺跡と郷中神明社・千秋町日吉神社・加納馬場 熱田神社・千秋町八幡神社・千秋町生田神社

2025.09.13

コメント(0)

-

千秋町生田神社

前回からの引き続きとなる今回は、千秋町芝原石原に鎮座する生田神社を取り上げます。八幡神社から生田神社参道口までは八幡神社から東の県道63号線を北上、一つ目の信号で右折して250mほど直進した左側の幟立てが目印になります。参道口全景。ここから社殿方向へ車の乗り入れができます。参道中ほどに常夜灯と神明鳥居があります。鳥居の先の社殿全景。注連縄柱の先に蕃塀を構え、社殿が連なり、右に社号標が立てられています。車道から眺める境内、蕃塀の左に手水舎、社務所があります。社号標は「郷社 式内 生田神社」。境内左の力石。石の重量は125kgあるそうで、明治の中頃当地で大相撲が行われ、時の大関「荒岩」が軽々と持ち上げた言い伝えが残るとか。手水舎と手水鉢。当日は鉢に清水は張られておらず、龍も手持ち無沙汰のようだった。拝殿全景。入母屋瓦葺の妻入りで、四方吹き抜けの木造拝殿で、鬼瓦には「生田」の社名が入れられています。愛知県神社名鑑(1992)「九等級 生田神社 旧郷社鎮座地 一宮市千秋町芝原字石原391番地祭神 稚日女命由緒創建は明らかでない。延喜神名式に丹羽郡生田神社、本国帳に従三位生田天神とあり「生田大明神覚書」に「社内年貢地庄屋書上に境内一反六畝歩村除、此社は天平勝宝四年壬辰年(752)鎮座の由」とある。明治5年8月25日郷社に列せらる。例祭日 4月12日(前後日曜日)社殿本殿 神明造0.66坪、幣殿3.99坪、拝殿 8.57坪、社務所10坪、境内坪数780坪氏子数 80戸」「延喜式」は平安時代中期の延長5年(927)成立の法制書全50巻で、うち巻9・巻10が全国の神社2861社・3132座をまとめた神社一覧表で、「神名帳」とも記され、伊勢神宮を頂点として官幣社(名神大社、大社、小社)、国幣社(大社、小社)と神々を序列体系化したものです。ここに名が載る神社を、延喜式に名が載る神社「式内社」として格が違うものとして尊ぶようです。明治に入り近代社格制度として新たに神社の等級化が行われたが敗戦と共にそれも廃止され、「延喜式」は旧社格制度として神社の歴史や格式を知るうえで引用されています。編纂当時の丹羽郡22座(大1座・小21座)の中に生田神社の名がある。「尾張徇行記」の井上庄芝原村にも「生田大明神、覚書二社内年貢地○庄屋書上二、境内一反六畝步村除、此社ハ天平勝宝四壬辰年鎮座ノ/由申伝ヘリ○府志日、生田天神祠、在芝原村、今称生田大明神、延喜神名帳に、丹羽郡生田神社、本国帳日、従三位生田天神、集説曰、倉稲魂神」とありました。現在の祭神は機織りの神「稚日女命」です。大棟の鬼板と妻壁の意匠。鬼板には生田の文字、懸魚と六葉の上の破風には桜の装飾が施され、見た目より細部の意匠にこだわっているようです。肘木と龍の透かし彫り。拝殿から祭文殿の眺め。狛犬と祭文殿。子持ち、毬持ちの狛犬。寄進年は確認していませんが、黒ずんだ石の色合いや台座の飾りなど貫禄を感じさせます。棟には6本の鰹木と内削ぎの千木が施されています。社殿左に境内社が纏められています。燈籠の竿には「生田大明神」と刻まれています。玉垣の正面が鳥居になっており、遠目からでは分からなかったが、二社の間に石の社も祀られており、3社祀られています。いずれも社名が見当たらず、どれが「生田大明神」で他の二社がなにか詳細は不明です。本殿後方から社殿全景。延長5年(927)の延喜式に名を連ね、長い歴史を持つ生田神社。今も綿々と受け継がれ、地域の信仰の拠り所として静かに佇んでいます。千秋町生田神社創建 / 不詳祭神 / 稚日女命境内社 / 不明社3社氏子域 / 千秋町芝原例祭日 / 4月第2日曜日所在地 / 一宮市千秋町芝原石原291八幡神社から生田神社鳥居まで・車ルート / 八幡神社から東の県道63号線を北上、一つ目の信号で右折、250m直進した左側。参拝日 2025/8/21関連記事・水神社・八大龍王社・曽本町 神明社・嫩桂山久昌寺跡と郷中神明社・千秋町日吉神社・加納馬場 熱田神社・千秋町八幡神社

2025.09.12

コメント(0)

-

Windows 10延命措置完了

かみさんのWindows 10 PCのサポート期限がいよいよ迫ってきました。PCはWindows 11へのアップグレード要件を満たしておらず、本人は買い替えを予定していました。しかし、延長セキュリティ更新プログラム(ESU)を利用すれば、2026年までサポートを継続できることを知り、買い替えを1年先延ばしにできる可能性が出てきました。延長サポートがあるなら、使わない手はありません。Web情報では「Microsoft Bing Rewardsのポイント1000ポイントで利用できる」と聞いていたので、せっせとポイントを貯めてもらっていました。そして今日、ポイントも貯まり、かみさんが更新を試みましたが、Web情報通りの画面にならず、「Windows Updateの画面に『システム要件を満たしていない』と出ている」「やっぱりこのPCは更新できないのでは」と行き詰まってしまいました。Windows 11にするには確かにシステム要件が必要ですが、Windows 10の拡張セキュリティ更新プログラムには関係ないはず。 ここで「やってみれば」とバトンを渡された。Web情報をいろいろ見ていると、Windows Updateの画面に「Windows 10のサポートは2025年10月に終了します。拡張セキュリティ更新プログラムに登録…」という案内と「今すぐ登録」のリンクが表示されるとありました。「設定 → Windows Update」を開くと、「システム要件を満たしていない」の表示と赤い×マークは出ているものの、肝心の「拡張セキュリティ更新プログラムに登録」の表示は見当たりません。そこで「Microsoft Learn」からWindows 10のESUについて調べ、試行錯誤でトライ。実施した項目確認1:Windows 10 バージョン22H2であること(必須要件)確認2:更新履歴に「ベースシステム用Windows 10更新プログラムKB5062649」があること → 我が家の場合、この更新履歴がありませんでした。実行した手順「Microsoft Updateカタログ」からKB5062649を手動ダウンロードPCを再起動「設定 → Windows Update」を開く → 「システム要件を満たしていない」の表示が消え、「Windows 10のサポートは2025年10月に終了します。拡張セキュリティ更新プログラムに登録…」の表示と「今すぐ登録」のリンクが現れました。「今すぐ登録」をクリックし、延長サポート期間(1年)の画面表示を確認して更新完了※肝は、前提となる複数の更新プログラムが適用されていることのようで、我が家の場合はKB5062649を入れたことでESUの入口が現れたようです。また、Bing Rewards1000ポイントが必要だと思っていましたが、Windows 10のESUは無料で更新できました。試行錯誤で行ったため、スクリーンショットを撮る余裕はありませんでしたが、やったことは上記の通りです。とりあえず延命措置は完了したので、1年かけてWindows 11 PCを選びたいと思います。候補としては「TV機能なし」「Cドライブの拡張性が高い」「安価」の3点を重視する予定です。ちなみに自分のPCはWindows 11のアップグレード対象ですが、すべてのデータは外部HDDに保存しているものの、掃除もしていないCドライブの空き容量が不安。ぎりぎりまでアップグレードはしないつもりです。記憶では、Windows 10が登場した当初のキャッチコピー「最後のWindows」と謳っていなかったっけ…?

2025.09.10

コメント(0)

-

千秋町八幡神社

前回掲載した熱田神社から西に向かい、県道63号線(名草線)を650m南下し、カレー店の角を右折した突き当たり、千秋町町屋真言堂地内に鎮座する「八幡神社」。今回は、こちらを紹介します。千秋町八幡神社の社頭の光景。この神社は、名古屋から名草線を北上し、名神高速の高架をくぐり、町屋交差点を過ぎた左側に朱色の両部鳥居が視界に入ってきます。以前から気になっていましたが、今回ようやく訪れることができました。 社地は東西に長く、東側に南向きに社頭を構えています。社地周辺の道路は幅員が狭く駐車余地はありません、参拝者用の駐車場もないため、用水路脇の空きスペースに車を停め参拝させていただきました。社頭右に「八幡社」の社標と左に観音堂が祀られています。観音堂。コンクリート造りの堂で内部に馬頭観音一躯が安置されています。馬頭観音。 向拝の両側には文字が刻まれており、「村中」「六月」といった語句はかすかに判読できましたが、年代までは読み取ることができませんでした。社頭から境内を望むと、正面の突き当たりに境内社が祀られ、左手には常夜灯、右手には注連縄柱が立ち、その先に両部鳥居を構えています。 この配置から推察するに、かつては東側に社頭が設けられていた可能性も感じられます。突き当りの境内社は社名札がなく詳細は分からなかった。注連縄柱前から両部鳥居と社殿に続く参道の眺め。これが車窓から見えていた両部鳥居です。鮮やかな朱色に塗られた鳥居は、笠木両端の反り加減が綺麗で印象に残ります。鳥居の扁額は「八幡社」。八幡社は大分県宇佐市に鎮座する八幡大神(応神天皇)・比売大神・神功皇后をお祀りする宇佐神宮(豊前国一之宮)を総本宮とする神社。古来より武家の守護神として崇敬され、各地で祀られることが多く、数ある神社の中でも「八幡神社」「八幡社」などの名称を持つ八幡信仰の神社の数は、伊勢信仰を凌ぎ最多とされます。愛知県神社名鑑(1992)は八幡社について以下のように纏めています。『九等級 八幡社 旧指定村社鎮座地 一宮市千秋町町屋字真言堂2378番地祭神 應神天皇由緒社伝に「此神社は天正8年(1580)堀部甚太夫向栄の勧請にて、天正12年(1584)兵乱(長久手の戦)に社頭森共に衰廃せしを、同14年春向栄再建す」。寛文3年(1663)再建。明和9年(1772)11月21日夜自火にて焼失。其の後再建せしも明治24年濃尾大震災にて拝殿倒壊す。同28年再建。大正6年境内建造物の新築。同年4月25日指定村社となる。同13年社務所建設。昭和23年九級に昇級した。同59年4月、火災により社殿を焼失。同60年10月末、社殿、社務所、手水舎を造営する例祭日 10月第2日曜日。社殿本殿流造0.48坪、幣殿3.8坪、拝殿8.58坪、社務所16.5坪、境内坪数1647.7坪。氏子数 450戸。』これによると天正8年(1580)の創建以降、幾度か焼失や倒壊し、都度再建され現在に継がれてきた神社で、現在の社殿は昭和60年(1985)に造営されたもの。遠目からでも存在感のある鮮やかな朱色の両部鳥居はそうした経緯もあるようです。鳥居から先の参道。 両脇は社叢で囲まれ、真っすぐで実に長い参道が社殿へと続いています。 左手の建物は社務所です。炎天下のなかでもこの参道は木陰が続き、熱波もここまでは届かず居心地のいい空間です。舗装化されていない道と樹々の木陰がもたらす体感温度はエアコンとは一味違う。東西に長い社地の長い参道の西側に社殿の姿が見えてきます。八幡神社社殿全景。左側に手水舎、一対の常夜灯の先に舞殿、拝殿、本殿の社殿が東向きに建てられています。舞殿。木造瓦葺の切妻造で四方吹き抜けのもの。妻壁には麒麟や龍、白い鳩の彫飾りが施されています。舞殿から眺める本殿域。拝殿の前を守護する一対の狛犬の姿が見えます。拝殿と本殿域の全景。高く積まれた石垣の上に社殿が建てられ、越屋根の拝殿に本殿を囲む透塀が一体になったもので、蕃塀こそありませんが、この辺りでは典型的な配置のものです。子持ち・毬持ちの狛犬(寄進年未確認)。木鼻には獅子、軒丸瓦にはお馴染みの「八」の文字と鬼には「八幡社」の社名が入れられています。拝殿内部の祭文殿方向の眺め、大きな鏡と金色の御幣が見て取れます。祭神は應神天皇。社殿側面の全景。拝殿と祭文殿が一体となり、流造の本殿に繋がるもので、纏まりのいい形だと思います。社地西側から八幡神社の社叢全景。南側に水田があり、田畑を潤す水路が流れています、境内を吹き抜ける風が心地いいのもこの環境のお陰だろう。そんな快適な環境ですが、水路には稲の大敵「ジャンボタニシ」の卵が見られます。これが卵(写真は過去のもの)。食用として輸入され野生化したものですが、卵は鮮やかなピンク色をした見た目で触りたくなりますが毒があるので触らないように。水不足・高温・獣など農家にとっては悩ましい現実がありますが、外来生物や植物など悩みの種が増え、手間もかかってきます、新米高いが致し方ないのかもしれない。千秋町八幡神社創建 / 天正8年(1580)祭神 / 應神天皇境内社 / 氏子域 / 千秋町例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 一宮市千秋町町屋真言堂2378熱田神社から八幡神社・車ルート / 熱田神社から県道63号線を650m南下し右折した突き当り。参拝日 2025/8/21関連記事・水神社・八大龍王社・曽本町 神明社・嫩桂山久昌寺跡と郷中神明社・千秋町日吉神社・加納馬場 熱田神社

2025.09.09

コメント(0)

-

加納馬場 熱田神社

前回掲載した千秋町加納馬場郷内鎮座の日吉神社、今回はそこから車で2分程北東に位置する熱田神社を掲載します。鎮座地を明治初期の地図を見ると、加納馬場村の西外れの田畑の先に小さな集落があり、そこが現在の加納馬場字西切にあたります。写真は加納馬場大山地内の熱田神社社頭。右手に大正8年(1919)に寄進された「熱田神社」社標が建てられ、道路を跨ぐように石造の明神鳥居が立っています。熱田神社鳥居から参道の先の社殿方向の眺め。鳥居の前後左右に4本の樹(桜かな)が聳えており、枝葉は鳥居のように剪定されているのが印象的です。現在は生活道路となっている参道はかつては桜並木だったのかもしれません。玉垣で囲われた社地はここから約200mほど先にあります。こうした長い参道は郊外ならでは光景かもしれません。突き当りの熱田神社社地全景。注連縄柱の先の境内左に馬場公民館が併設されており、車はそちらに駐車させて頂きました。境内全景。建物は境内左に手水舎、右手に神楽殿、正面の社殿と社殿左に境内社が祀られています。手水舎と龍口。張られた清水は、鉢の底まで見通せるほど澄み切っていました。神楽殿。入母屋瓦葺の平入で、正面以外は腰壁が施された四方吹き抜けのものです。神楽殿内部全景。氏子達の手によるものだろうか、格子天井には書や絵が描かれています。拝殿正面全景。木造入母屋造で千鳥破風と大きな向拝を持つ風化のある佇まいで、手前で一対の狛犬が守護しています。寄進年を見忘れましたが、顔の表情が個性的な狛犬です。熱田神社社殿全景、由緒が見当たらず、愛知県神社名鑑(1992)から調べてみました。『七等級 熱田社 旧村社鎮座地 一宮市千秋町加納馬場字西切2167番祭神 日本武尊由緒 創建は明らかでない。貞和4年(1348)8月22日再建の棟札がある。「尾張志」に「山王権現社、天王社、熱田大明神社、神明社加納馬場村にあり」とある。明治5年村社に列格さる。昭和15年より同21年にかけて社殿、その他の改膳整備が行なわれた。同26年10月22日昇級及び整備完了報告祭を挙行した。例祭日 10月第3日曜日社殿 本殿流造3.3坪、幣殿5.5坪、拝殿24坪、社務所19坪、境内坪数409坪。氏子数 600戸』貞和4年(1348)再建とあることから、南北朝時代の尾張守護斯波氏の庇護を受けていたのだろう。西側から社殿の眺め。拝殿・幣殿がその先の流造の本殿につながり、周囲を透塀が取り囲んでいます。社殿左の境内の片隅に境内社が一社祀られており、社名を確かめに向かいます。板宮造りの本殿や献灯台には社名に結びつく手掛かりはありません、不明社です。拝殿前から神楽殿と長い参道の眺め、氏子達がつないできた神社の長い歴史そのものかもしれない。加納馬場 熱田神社創建 / 貞和4年(1348)再建の棟札祭神 / 日本武尊境内社 / 不明社氏子域 / 千秋町加納馬場例祭日 / 10月第3日曜日所在地 / 一宮市千秋町加納馬場字西切2167千秋町日吉神社から熱田神社・車ルート / 日吉神社から北東に約1km、2分程参拝日 2025/8/21関連記事・水神社・八大龍王社・曽本町 神明社・嫩桂山久昌寺跡と郷中神明社・千秋町日吉神社

2025.09.08

コメント(0)

-

台風来襲前にシラハエ釣りに

いつもなら、早朝は雲が垂れ込み、この陽気なら外に出てみよう、そんな気にさせるが、8時を過ぎると雲は消え、異常な熱波が襲ってきて、結局外に出られない日々が続いていました。9月4日、この日は接近していた熱帯低気圧が台風15号に発達し、東海地方にも影響を与え、8時を過ぎても雲が垂れ込み、昼から雨の予報。これなら神社巡りは無理でも1時間くらいはシラハエ釣りに出かけられそうだ。やってきたのは車で名古屋市千種区地内の矢田川支流香流川に出かけました。ここはシラハエ釣り以外にも、以前カワセミを見かけた場所で、以来カメラを持って何度か訪れたが二度と出逢う事はなかった。現在の香流川は大きな鯉やナマズが繁殖し、大型のサギや鴨も訪れ、この日も白鷺が小魚を追って川面に佇んでいます。炎天下の日中はシラハエもやる気がないが、今日のような天気なら水面を割って毛鉤を追う元気なシラハエもいるだろう。フライラインriver peakDT1FロッドUFM oikawaspecialリール cantata 2100ラインは購入依頼使い続け、2年ほど前にwebで購入したもので、DT1では一番安価なもの。ロッドやリールは40年前に渓流禁漁時のシラハエ用として買った。シラハエ相手でも15㎝を越えると、40㎝級の虹鱒でもかけたかのような釣り味が得られ今も愛用しています。源流でも重宝し、大きな岩魚も釣り上げています。大きな番手のような強引な取り込みはできませんが、繊細なやり取りで取り込む一匹は格別なものがあり、山行の際はこればかり使っていました。難点は大きな鉤が振れない事、ロングキャストには不向き、風に弱いなど問題はありますが、釣り味がそんな問題を払拭してくれる。古稀も過ぎるとシラハエ相手のドライフライは全く見えないので、若い頃のように鉤掛かりする回数は自ずと減るのも致し方ない、さりとて鉤を沈める釣りは好きではない。冬場の丸々としたシラハエや、この夏場に見られる婚姻色を纏ったオスの写真を収めたくて年に何回かこうして出かけている。自分なりのルールがあり、1時間以上はやらない(椅子が必要)、鉤をロストしたらそこでおしまい(アイに糸が通せない)。前回は8月に訪れ、40℃近い気温と湿度でラインが伸びず、シラハエも相手にする気はなく、10分程で退散。今回は車用の固形ワックスでラインはコーティング、ガイドもシリコンで塗布したこともあり、前回に比べ格段に快適になりました。しばらく振っていると元気な奴が水面を割って出るようになり、やる気スイッチが入ったようです。毛鉤をふんわり自然に投げてやると、シラハエと言えども、アマゴやヤマメのように着水前の毛鉤に飛び出してきます。この後、最高の出方で掛けた瞬間に鉤が外れ、バレたとな思ったが、手繰り寄せるとなんと鉤がない。合わせ切れだろう、使いっぱなしの鉤をかけたまま銀色の魚体が消えていくのが見えた。ゲームオーバーだ。家に帰って新しい毛鉤を付けるとしよう、まだ、何本かあるはずだ。夕暮れや朝方でなくとも、雲行き次第で日中でも相手にしてくれるようです。視力トレーニング・反射神経改善・肩痛改善を兼ねてまた訪れよう。所在地 / 名古屋市千種区竹腰1

2025.09.07

コメント(0)

-

千秋町 日吉神社

江南市の西隣、一宮市千秋町加納馬場郷内187に鎮座する「日吉神社」。今回はこちらを訪れます。鎮座地は名鉄犬山線石仏駅から北へ550m、徒歩10分ほどで社頭に辿り着けます。この日は車で移動しましたが、久昌寺公園から10分程で現地に到着。参拝者駐車場がないので、鎮座地から東のコンビニに立ち寄り、商品を買い求めた上で了解を得て駐車させてもらい現地に向かいました。社頭全景。右の加納公民館と社地が隣接しており、玉垣の右に「日吉神社(1925)」の社標があります。一対の常夜灯と注連縄柱の先に、大きな桜に包まれるように立つ神明鳥居を構えています。鳥居から境内の眺め。奥に長い社地を持ち、長い参道の先に石造蕃塀と左に手水舎があります。木造のしっかりした作りの手水舎。大きな手水鉢には龍口があり、清水も満たされていました。蕃塀と拝殿の眺め。石造の控え柱を持つ蕃塀は、昭和55年(1980)寄進のもので、正面の下部には獅子が彫られており、上部の鳥居で言えば束の部分に日吉社と刻まれており、左右に龍があしらわれている。拝殿全景。木造瓦葺の切妻造で外側に拝殿額は見当たらず、付近に由緒も見当たらなかった。愛知県神社名鑑(1992)の日吉神社の紹介は以下。『十四等級 日吉社 旧村社鎮座地 一宮市千秋町加納馬場字郷内187番地祭神 大己貴命由緒 創建は明らかでない。寛文4年(1664)8月13日葺替の棟札がある。旧山王権現と称す。明治5年村社に列格されると同時に日吉社と改む。昭和43年、本殿を改築する。例祭日 10月10日社殿 本殿流造0.33坪、社務所12坪、境内1196坪氏子数 150戸』「尾張名所図会」、「尾張誌」など目を通すが、欲しい記述は見つからず、「尾張徇行記(1792~1822)」の加納馬場村に目を通す。引用先は定かではないが神社名鑑が「日吉神社」を「山王権現」とする記述と符合する記載がありました。記述には「山王 覚書に三反七畝の土地があり、これは以前から年貢免除地とされ、当村の百姓・善助が引得。」とあります。天王の記載もありますが、そちらは現在の津島社にあたります。加納馬場村は、江戸期から明治22年まで存在した尾張藩領の村で、成立は織田信雄の知行地として「加納の郷」が記録される慶長年間(1596〜1615)頃に遡ると推定される。村の西境は青木川、東境を幼川(五条川)が流れ、東に岩倉街道(犬山街道)、西に宮田街道が通る交通の要地でもあった。神社の創建は不詳のままですが、神社には寛文4年(1664)葺替の棟札があることから、慶長以前に集落の鎮守として勧請された可能性が高いと思われます。加納馬場村は、江戸期から明治22年まで存在した尾張藩領の村で、成立は織田信雄の知行地として「加納の郷」が記録される慶長年間(1596〜1615)頃に遡ると推定される。村の西境は青木川、東境を幼川(五条川)が流れ、東に岩倉街道(犬山街道)、西に宮田街道が通る交通の要地でもあった。神社には寛文4年(1664)葺替の棟札があることから、神社の創建は不詳のままですが、慶長以前に集落の鎮守として勧請された可能性が高いと思われます。四方にガラス戸が入った妻入りで、妻壁の装飾などは控え目です。拝殿と本殿域は少しばかり離れており、幣殿が建っていても不自然ではない余裕があります。本殿全景。基壇の上の本殿を一対の狛犬が守護しています。子持ち・毬持ちの狛犬。明治政府による神仏分離と廃仏毀釈により、日吉神社に改められ、祭神は大己貴命を祀ります。本殿前から拝殿方向の眺め。画面左側の公民館の裏側は公園として整備されています。参道から社頭の眺め。炎天下、大きな桜が作る木影の下は別世界です。境内東から公園と社殿の眺め。大きな楠は何世代にもわたる氏子たちが繫いできた神社の歴史を暗示しているようだ。こうも暑いと子供も外に行きたいとは言わないよね。千秋町 日吉神社創建 / 寛文4年(1664)祭神 / 大己貴命境内社 / ・・・氏子域 / 千秋町加納馬場例祭日 / 10月スポーツの日所在地 / 一宮市千秋町加納馬場郷内187久昌寺公園から千秋町日吉神社車ルート / 久昌寺駐車場から県道157号線を南下、千秋町加納馬場郷内地内の日吉神社まで1.7Km・約5分ほど参拝日 2025/8/21関連記事・水神社・八大龍王社・曽本町 神明社・嫩桂山久昌寺跡と郷中神明社

2025.09.04

コメント(0)

-

嫩桂山久昌寺跡と郷中神明社

2021年久昌寺取り壊しの話を聞きつけ、取り壊し前の姿を収めに江南市田代町郷中の現地を訪れました。今回は、取り壊しを終え久昌寺公園となった現在の状況を掲載します。上は、2021年取り壊しの情報が伝わった際に撮影した当時の本堂の写真。この時既に本堂の山号額は取り外され、濡縁や瓦の腐食が進み、堂内の本尊は移設された後で、既に無住の寺となっており、取り壊しの流れは致し方ない状況でした。そんな状況でも、庭園だけは地元の方により当日も剪定されている光景が印象に残っています。現在の嫩桂山久昌寺跡の眺め。大きな樹々が聳え、正面の本堂や右側の庫裏など、かつての伽藍は姿を消し、北側の家並みが見通せる、久昌寺公園に置き換わっていました。解説も内容を変え、新たに作り変えられ、以下の内容に改められていました。嫩桂山久昌寺跡『久昌寺は嫩桂山と号し、曹洞宗で大本山総持寺の直末です。 中興開基は、久菴桂昌大禅定尼(信長の側室)で、開山は雄山源英和尚(万松寺六世)です。久昌寺の縁起によると、至徳元年(1384)禅喜寺を草創、途中、嘉慶元年(1387)寺号を慈雲山龍徳寺と改めています。生駒氏が大和より移住したとき開営し、菩提寺としました。 三代家宗の代になり、その娘が織田信長の側室となり、 信忠、信雄、五徳(徳姫)を生みましたが、永禄9年 (1566)5月13日病没、この時から寺名が久昌寺に改められています。三代家宗の娘は小折村新野(現在の田代墓地の南西)で荼毘に付され、久菴桂昌大禅定尼と号し、 この寺にまつられていました。 この寺に嫩(ふたば)の桂があり、 久しく冒えるという意味から、嫩桂山と名付けられたといわれています。信長は、信雄に命じて香華料として五明村660石を付したといわれ、尾張名所図会のごとく寺廓の整った寺の様子がうかがえます。令和4年(2022)に久昌寺本堂・庫裏は取り壊されましたが、本堂があった西側には墓地があり、生駒氏代々と一族、歴代住職の墓標が林立しています。 その他、略図のごとく生駒氏に関る人々の墓地があります。令和5年7月』公園西側の一本の巨木はそのまま残され、その裏の生駒家の墓石群や信長の側室ひとり生駒吉乃の墓石は今も残されています。木陰の下に令和6年に改定された「生駒家石造群(久昌寺墓地)」解説が立てられています。内容は新たに加筆されたところはないようで、以前のものがそのまま転載されています。西側の生駒家石造群への入口は当時と随分様相が変わっていました。入口にはロープが張られ、その先は夏草に覆われ参拝道の痕跡すら分からなくなっています。上は2021年に訪れた際の生駒家石造群。当時は、墓石の先の龍神社の杜や、雨壺池のある吉乃御殿蹟が見通せましたが、現在は雑草の中に埋もれようとしていました。生駒家菩提寺の久昌寺は姿を消しましたが、吉乃の墓は、生駒家歴代当主の墓とともに久昌寺公園の片隅に今も残ります。背後には最初に吉乃が嫁いだ夫、土田弥平次が祭神とされる源太夫社が鎮座する龍神社、後に信長と吉乃の逢瀬の場となった吉乃御殿を背に静かに佇んでいる。嫩桂山久昌寺跡所在地 / 江南市田代町郷中47訪問日 /2025/08/21曽本町 神明社から久昌寺公園徒歩 / 北西に1.6km、約16分過去記事・嫩桂山久昌寺郷中神明社。久昌寺公園の南に鎮座し、徒歩で1分もかからない、こちらも久し振りに参拝して行きます。朱色に塗られた本殿を覆う、大きな覆屋は当時となにも変わってはいないようです。以前訪れた時は賽銭を縦格子の隙間から入れたのを思い出します、今回もその要領で。『神明社本殿 江南市田代町郷中114番地 指定文化財 昭和59年3月21日指定 一間社神明造 檜皮葺 当地には、もと内宮と外宮があり、尾張徇行記には「此両社生駒家代々氏神、勧請の年歴は不伝、再建は慶長15年(1610)生駒因幡守利豊造営地也」とあって、これはそのうちの内宮にあたり、再建当時のものとみられます。 宝暦3年(1753)及び文化10年(1813)の屋根葺き替えの棟札があります。このように時代の古い神明造が残されているのは珍しく、保護のうえから、瓦葺きの覆屋に納められています。 平成4年5月江南市教育委員会』と解説板も当時のままである。当時あまり調べていなかった事もあり、今回改めて【愛知県神社名鑑(1992)】に目を通した結果を以下に記します。 『十四等級 旧村社 神明社鎮座地 江南市田代町郷中一一六番地 祭神 天照大御神由諸 社伝に明応年間(1492-1500)生駒家広が領主として、この地に居住し守護神に社殿を造り祀る。 慶長15年(1610)生駒利豊により再建造営する。明治廃藩の際小折村に渡すと、明治6年(1873)村社に列格する。 例祭日 10月15日社殿 本殿 神明造1坪、拝殿2.25坪崇敬者数 500人』拝殿から南側の社頭の眺め。 社頭から300m先に外宮の南山神明社が鎮座します。社殿全景。神社名鑑には拝殿とありますが、舞殿のように見えます。入母屋瓦葺の四方吹き抜け拝殿の屋根は、隅柱4本で重みを受け止めています。大棟の鬼には「神明社」の社名が入ります。社頭から境内の眺め。生駒家代々の氏神は、個性的な蕃塀も変わらぬままの姿を留めていました。郷中神明社創建 / 明応年間(1492-1500)祭神 / 天照大神境内社 / 覆屋内に不明社二社氏子域 / 小折東町旭、小折本町小松原、小折本町栄、小折本町白山、小折本町柳橋、田代町郷中、田代町西ノ丸、田代町南出例祭日 / 10月第2土曜日所在地 / 江南市田代町郷中114 久昌寺公園から郷中神明社徒歩ルート / 公園前の路地向かい、約1分ほど参拝日 2025/8/21関連記事・水神社・八大龍王社・曽本町 神明社過去記事・「神明社」江南市田代町郷中・生駒家の氏神として祀られた「南山神明社」

2025.09.03

コメント(0)

-

ドアラ神社

9月に入っても気温は相変わらずの体温越えが続いています。こうも暑いと外に出てウォーキングや神社巡りに出かける気にはなれない。冷酷無慈悲な万歩計は歩きが足りないと毎日催促してくる。最近はなまぐさになり、涼しい空調が効いた市内のイオンモールウォーキングで万歩計のご機嫌を窺っています。今日はAEON MALLナゴヤドーム前店を歩きに行ってきました。1Fから3Fのフロアを順路に従って歩くと一周1.2km、それを2周すると万歩計もご機嫌になる。ナゴヤドーム前店はドラゴンズの試合があると必ず利用しますが、店内にはラウンジや休憩スペースもあり、昼間の暑い時間帯をここで過ごす方も多い。イオンモールウォーキングルートの2Fのドラゴンズベース前に神社が鎮座しています。記憶では以前は1F南側の出入り口付近に鎮座していたはずだが、いつの間にかこちらに遷座したようです。ドラゴンズブルーの明神鳥居を構え、「ドアラ神社」の額も掛けられている。鳥居横の由緒書き。絵馬や短冊もあり、上野天満宮で御祈祷してもらえるようだ。ドアラは御存知中日ドラゴンズのマスコットキャラクターで、そのドアラはついに神となり祀られている。社殿は内削ぎの千木が付く神明造で、扉の前に御神体のドアラの尻尾が安置されており、願いをこめて尻尾に触るとなんでも叶えてくれる・・・らしい。今月応援に行く予定でいますが「なんとかブービー回避、願わくばCSシリーズ進出」、なんてお願いをしてみたものの・・・頼むぞドアラ。ドアラ神社創建 / 不明祭神? / ドアラ祭礼? / ドラゴンズ勝利当日所在地 / 名古屋市東区矢田南4丁目102-3 イオンモールナゴヤドーム前

2025.09.02

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 英語のお勉強日記

- 米政府の閉鎖が仮想通貨市場の流動性…

- (2025-11-27 14:35:20)

-

-

-

- 日本全国のホテル

- 【京都府】湯らゆら温泉 料理旅館 …

- (2025-11-27 11:11:38)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-