PR

Calendar

Keyword Search

Comments

前回は61番札所御嶽山 高讃寺を掲載しました。

今回は62番札所 御嶽山 洞雲寺を訪れます。

道は高讃寺前の国道247号線を渡り、車一台がやっと通れる細い路地を西に進んでいきます。

高讃寺から西に350mほど、七社神社を右手に眺め進んでいきます。

七社神社は過去に訪れた事があり、過去記事のリンクと常滑市誌を調べていた際、七社神社の記載を目にしたので内容を掲載します。

「七社神社(西阿野、旧村社)。

創建年は不詳。

往古の西阿野には七戸の家があり、其々一神を祀っていたものを、一カ所に合わせて七社神社としたのがはじまり。

文禄4年(1595)に再建されている。

徇行記には「庄屋書状に七社大明神社内、天王社、山神社あり、三社共に勧請年は不詳。

文禄4年再建の棟札あり」と記され、旧西阿野村の氏神である。」

石段を上りきった境内に流造の本殿と複数の境内社が祀られています。

ここから洞雲寺までは約1.1km、15分程です。

常滑市井戸田町の洞雲寺寺叢。

門前は左に進んだ右側に石柱門を構えています。

門前から境内の眺め。

洞雲寺伽藍。

中央の本堂と右手の庫裏、本堂南側の高台の観音堂が主なもの。

境内には稲荷大明神、役行者、地蔵堂、庚申様(青面金剛明王像)等が安置されています。

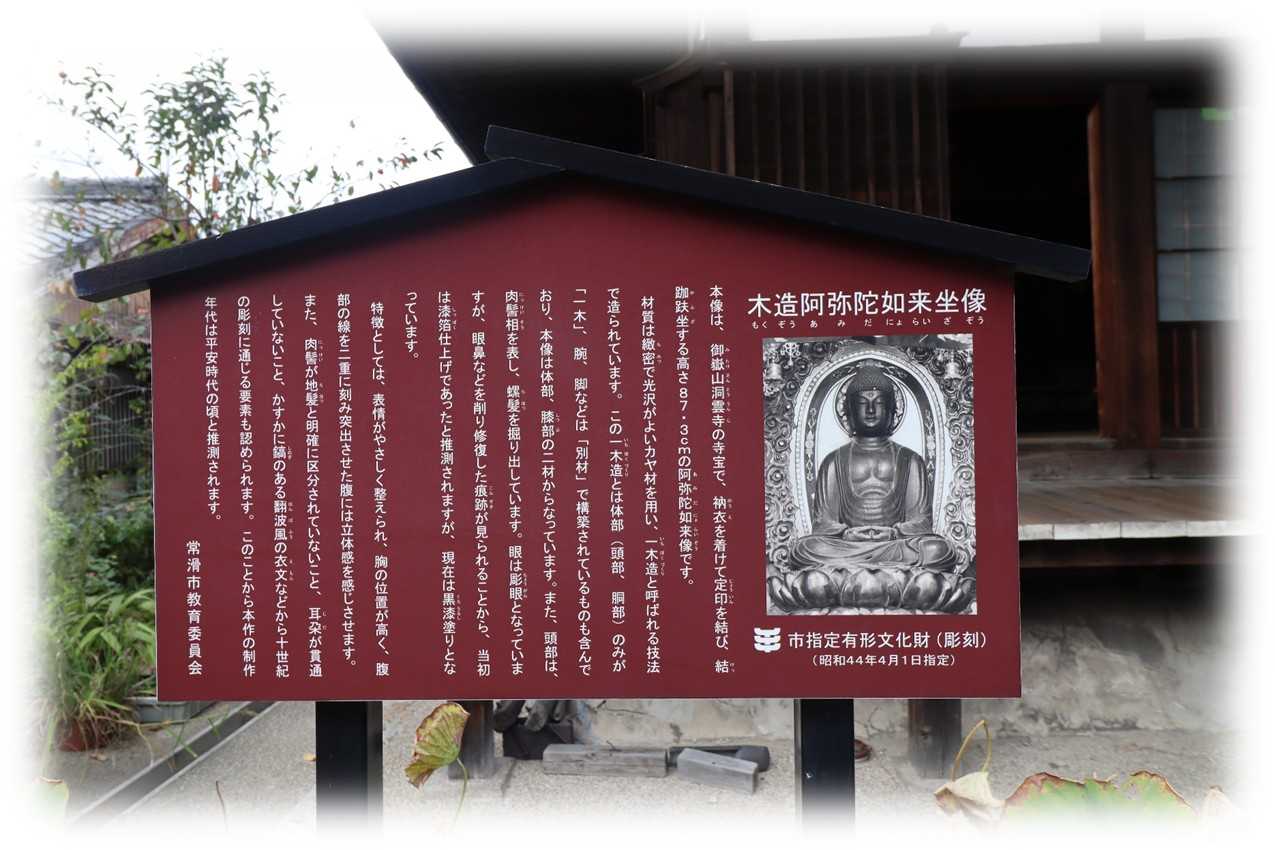

本尊阿弥陀如来坐像の解説、過去に訪れた際はこの解説を割愛していたようなので、改めて内容を記載します。

『木造阿弥陀如来坐像。市指定有形文化財(彫刻)(昭和44年4月1日指定)。

本像は、御嶽山洞雲寺の寺宝。

衲衣を着けて定印を結び、結跏趺坐する高さ87・3cmの阿弥陀如来像。

材質は緻密で光沢がよいカヤ材を用い、一木造と呼ばれる技法で造られています。

この一木造とは体部(頭部、胴部)のみが「一木」、腕、脚などは「別材」で構築されているものも含んでおり、本像は体部、膝部の二材からなっている。

また、頭部は、肉髻相を表し、螺髪を掘り出している。

眼は彫眼となっていますが、眼鼻などを削り修復した痕跡が見られることから、当初は漆箔仕上げであったと推測されるが、現在は黒漆塗り。

特徴としては、表情がやさしく整えられ、胸の位置が高く、腹部の線を二重に刻み突出させた腹には立体感を感じさせる。

また、肉髻が地髪と明確に区分されていない、耳朶が貫通していない、かすかに鎬のある翻波風(衣の襞の表現)の衣文などから十世紀の彫刻に通じる要素が認められ、このことから本作の制作年代は平安時代の頃と推測されます。』

洞雲寺本堂。

軒先の反りが美しい寄棟瓦葺の建物は以前訪れた時と変わらぬものです。

常滑市誌では洞雲寺を以下のように纏めています。

『徇行記に「洞雲寺・・・在樽水村、号御嶽山、浄土宗」「此寺は弘治元卯年創建す、開山僧は元亀三甲年八月遷化なり、境内に観音堂あり」と記されているように、弘治元年(1555)に創建された。

本尊は阿弥陀如来である」と纏めていた。

本堂向かいの高みに観音堂が建てられています。

石段両脇の地蔵堂、庚申様。

石段の先の観音堂。

入母屋瓦葺の建物で拝所となる外陣と内陣に分かれています。

それにしても以前撮った写真と、代わり映えしない所は進歩がない。

稲荷大明神や役行者が祀られています。

62番札所観音堂正面全景。

外陣の格子天井は千社札で埋め尽くされている。

中には新しいものもみえます、直に貼るところは見たことないが、寺は許しているのだろうか。

歳を数えても、次の御開帳が見られるとは思えないか。

次の札所は、ここから1.8km北の常滑市奥条に鎮座する63番札大善院です。

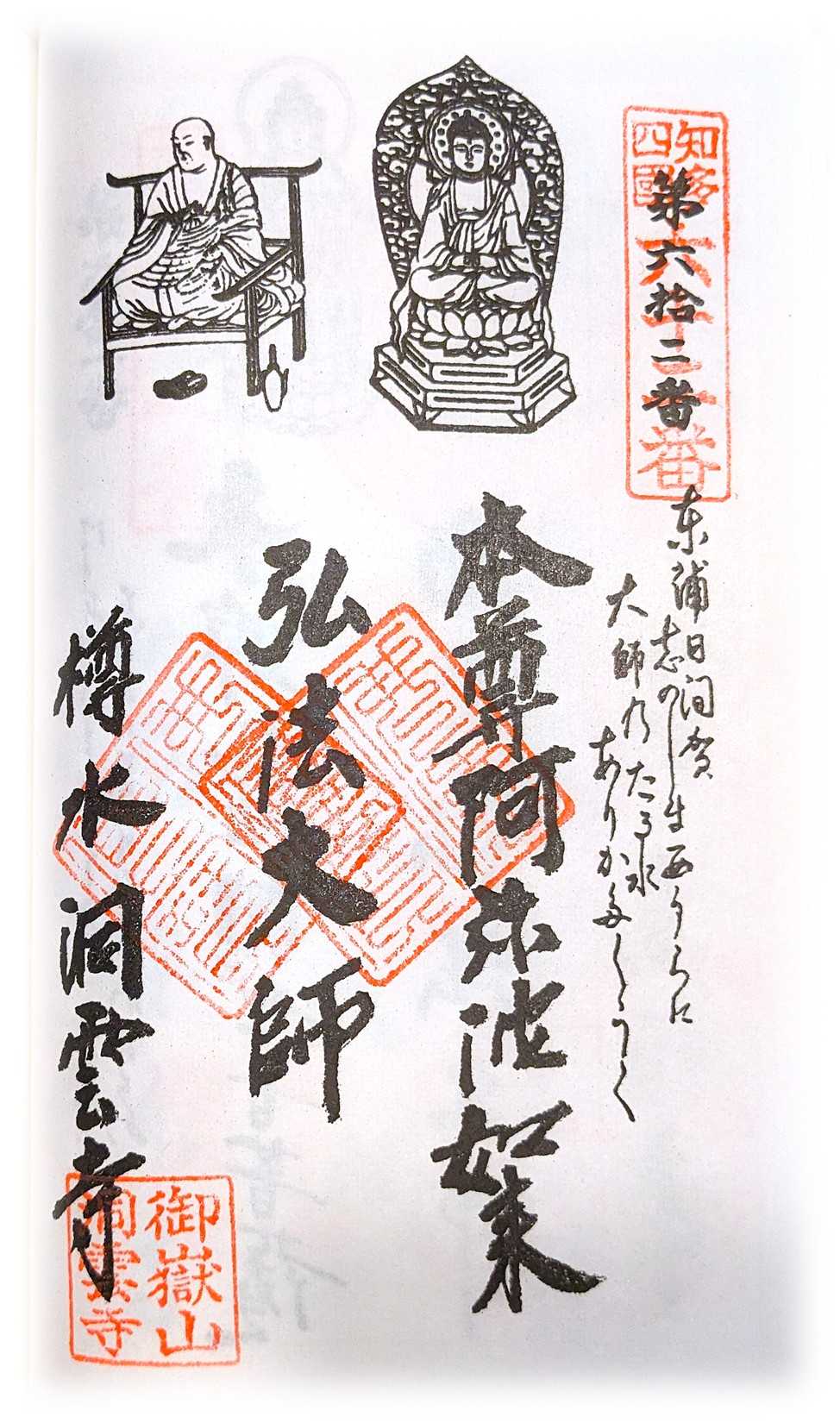

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 62番札所 御嶽山 洞雲寺

宗派 / 西山浄土宗

創建 / 1555年(弘治元年)

開基 / 善海法師

本尊 / 阿弥陀如来坐像

札所 / 知多四国八十八箇所六十二番、知多西国三十三所霊場十三番、法然上人知多二十五霊場十二番

所在地 / 常滑市井戸田町2-37

参拝日 / 2025/10/21

関連記事

・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社

・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺

・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札所 金光山 來應寺

・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩

・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 59番札所 萬年山 玉泉寺

・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 60番札所 大光山 安楽寺

・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 尾張多賀神社

・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 61番札所 御嶽山 高讃寺

過去記事

・ 「七社神社」常滑市西阿野半月

・ 知多四国八十八箇所六十二番「洞雲寺」