全79件 (79件中 1-50件目)

-

ちょっとおでかけ

一昔前、この辺りは、埋立地に工場が居並ぶ場所だった。今でも、所々に昔の面影を残すが、それでもその代わり様は、並大抵ではない。本当に、びっくりした。 造船所の跡地であるだけに、水辺に位置した敷地に、船渠入りした船を彷彿とさせる造りの建物が並ぶ。周囲の風景に、なぜか自然に溶け込んでいる。 この時期、ご多分にもれず、シーズニング・イルミネーションが瞬き、まばゆいばかりだ。カメラを持参しなかったことが悔やまれる。 首都圏では4カ所に展開する「ららぽーと」。二人揃って、なんだかんだと、好奇心旺盛な我ら夫婦は、このたび、めでたくも、船橋、横浜、柏の葉、そして、ここ、豊洲と、首都圏の「ららぽーと」を完全踏破した(って、自慢するほどのことでもない…)。 いずこもそれぞれ見どころは多いものの、やはり、豊洲が一番オシャレな感じがする。そんなこんなで、ウォーターフロントのスノッブな空気に触れ、気分はすっかり都会人になったつもりも束の間、根っ子の貧乏性は相も変わらず、結局、「今度にしよう!」などとウィンドウショッピングで目の保養をしただけで、アーバンドッグを後にした。 六本木ヒルズのけやき坂や東京ミッドタウンもいいけれど、意外と近場で、デートにはいいかも知れない…^^; photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

December 9, 2007

-

八方美人は幸薄い

福田康夫首相の言ではないが、政治家がこの手の会合に顔を出すのは、よくあることだ。世間一般のイメージでも、政治家の日常生活といえば、冠婚葬祭や宴席を目まぐるしくハシゴする光景が思い浮かべられるに違いない。 儀礼、人脈づくり、謀議、勉強、気晴らし……。会合には様々な目的がある。ツボを心得た政治家になると、その目的を最大限満たす作法をとる。故人となったある自民党有力者は、夜の会合は原則一つと決めていた。 ハシゴ酒で宴会に顔をみせたからといって、たいていの人はさして喜ばない。遅刻や中座で、かえって相手の気持ちを害するデメリットの方が大きいことを熟知していたからである。 額賀氏を知る人によると、同氏は典型的なハシゴ派らしい。それはそれで、つき合いやすく義理堅い印象を与えることもあるかもしれないが、人の心をギュッとつかむこともまれだ。【日本経済新聞12月4日朝刊「大機小機」より】 会合の作法かぁ…。 なるほどなぁ~ と思う。 しかし、よくよく考えれば、これは何も会合・宴席に限ったことではないとも思う。良かれと思って八方にいい顔を見せた結果、そうしたどっちつかずの中途半端さがかえって仇となることは、よくあることだ。 すべての人を同時に満足させることができない中で、それぞれの人に対してそこそこの満足を与えようとすると、それぞれの人は、期待値に達しない分だけ、そこそこの不満を抱えることにもなる。つまり、見ようによっては全員が敵となり得るのだ。その反面、誰か一人に絞ってその人に100%の満足を与えたならば、他の人はたとえ不満分子になろうとも、確実に一人の味方をつけることができる。 まぁ、世の中はそれほど単純ではないから、現実には、その両極端の間で、まさしく最大公約数を見つけていくことになるのだろうけど、こうした基本を見誤るととんでもないしっぺ返しを食うことにもなりかねない。 ま、その点、私の場合には、いかに忘年会シーズンとはいえ、一日にいくつものお座敷にお呼びがかかることはまずあり得ないし、よしんばそのようなことが起こりそうになったとしても、一ヶ所で腰を据えて呑み明かしたい性質ゆえ一点集中となるから(やっぱりそう来るかい?)、こうしたお作法を端から心配する必要もないのだが、人心を把握し、いろいろな意味でファンを作るというテーマからは、よくよく心しなければならないことだと痛感する。 やはり、同じ美人でも、八方美人は、縁も幸も、薄いかもしれない。 photo by でも、「美人」大歓迎です最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

December 4, 2007

-

ありがちな話

通信速度も風任せ、ってこと (・_・?)でも、妙に、説得力があるナ…… (゜_゜)(。_。)ウンウン

December 2, 2007

-

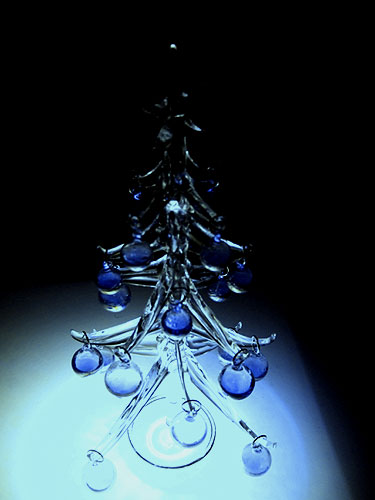

年の瀬を感じさせるもの

そういえば、まもなく12月。早いもので、また、1年が暮れてゆく。 年賀欠礼の挨拶状も届きだした。 親御さんの逝去を伝える友人の葉書が例年になく多く思えるのも、わが歳のせいだろうか。 photo by しんみりとする前に、まずは、クリスマス! …だな ^^;最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

November 27, 2007

-

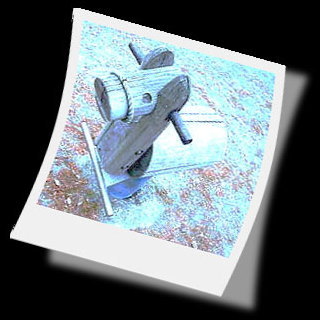

振り返れば…

人はパンのみに生くるにあらず。 しかしなぁ、腹が減っては何もできんし。 衣食足りて礼節を知る、とか、貧すれば鈍す、とかいうしなぁ…。 とかく、この世は住みにくい、とつくづく思う晩秋の夕暮れ。 振り返れば、置き去りにされた公園の木馬ひとつ。 子どもらの喧騒もうたかたの響き。 何かを悟ったように落ち葉の中に静かに佇む。 photo by 三連休の最終日。いつも以上に「サザエさん症候群」です。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

November 25, 2007

-

疲れるなぁ…

他人のことを言えた義理ではないが、どうしても、馴染むことのできない仕事の進め方だ。いや、馴染む馴染まないの問題ではない。仕事として認めることは、容認しがたい。 まず何より、次の工程というものに関する意識が全くない。自分の手を離れればそれでよし、と言った思いが見え見えだ。一切手直しの必要がなく、本当にそれで完結できるなら、何も文句は言わないが、その内容たるやオソマツの極みなのだから、二の句も継げない。 そう。問題は他にもある。独りよがりは手順に関することばかりではない。説明の文章が、全くなってないのだ。 常々、「書いた文章は一晩寝かせよ」と言っている。熱心な思いを込めた文章ほど、いったん距離を置いて、そして、熱を冷ましたうえで、虚心坦懐に読み返さなくてはならない。そうでなければ、事情を知らない第三者を説得することなどできはしない。 まぁ、百歩譲って、せめて、声を上げて読むことぐらいはして欲しい。 と、ここまでは、まだまだ形式論かもしれない。 しかし、最大の問題は、中身にこそある。なんでこんな愚にもつかないことしか、考えつかぬのか? 今まで、何を思って仕事をしてきたのか? できることなら、頭をかち割って、中身を見てみたいものだ。 連休を前にして、また、仕事が一つ増えた。 やはり、働くことはラクではない。photo by ちょっと毒づいてしまいました。器の小ささに自己嫌悪…ヽ(´・`)ノ フッ最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。応援よろしくお願いしますポチ(^_^)σ

November 22, 2007

-

夕陽が目に沁みる

ものの見事に、日テレのプロデューサーの術中に嵌まってしまった。 そもそも、金曜日の晩にテレビで放映された前作をみてしまったのが、興行的には、「飛んで火にいる夏の虫」(もう秋?)だ。前作「ALWAYS 三丁目の夕日」は、以前にもDVDを借りてきて何度か繰り返し観たのだが、週末にしては珍しく早い時間に帰宅を果たし、これまた珍しくカミさんとテレビを観てしまったのが、まずかった…。 「続き、観てみたいね…」 「明日からロードショウだよ」 「久しぶりに一緒に観にいこうか?」 これだけでも異常なのに、「封切り初日だし、話題作だし、無理だろうなぁ」とは思いつつも、チケットを手配しようとネットを覗いてみたら、なんと、お昼過ぎの回が取れてしまった…。 ということで、何年かぶりに、カミさんと映画鑑賞と相成った。 「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 まぁ、カミさんと二人で観にいく映画としては、最適な選択かも知れない。 いろいろな評価があると思うが、前作以上の出来栄えだったように思う。 「あれから四ヶ月」のはずなのに、淳之介くんがやや成長し過ぎの感もあるし、若い女の子にしては、上京後一年経ってもまったくズーズー弁が抜けない六ちゃんも六ちゃんだが、主人公のみならず、脇役の一人ひとりまで、演技が前作以上に光っている。とても安心感があって、すんなりと「夕日町三丁目」の世界に入り込める。 それに、当時の街並みや風景の再現は、前作以上だ。ネタばれになりそうだが、高速道路の走っていない日本橋や、四発プロペラ旅客機が離陸して行く羽田空港なんて、それこそ涙もんだ。 「金曜日の晩にテレビで放映された前作をみてしまった」と失敗めいて書いたが、むしろ、前作を観てから、その印象が新たなうちに、続編を鑑賞することをお勧めしたい。絶妙な伏線が、あちらこちらに張り巡らされていて、楽しさが倍増することは間違いない。 ただなぁ。前作でも思ったのだが、あの時代、小雪さんのように、手足が長く、顔の小さい、すらっとした美人がいただろうか…。映画にしても、ちょっと出来過ぎのような気がする。 いずれにしても、記事のタイトルでもある一平くんの一言のように、とても目に沁みる感動作であることは確かだ。【改めて「名作」を…】 【こちらもいかが? お勧めです。】最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

November 3, 2007

-

大人の役割

ベネッセ教育研究開発センターが東京・ソウル・ヘルシンキ・ワシントン・ロンドン・北京の小学生(10~11歳)を対象に、自分の国の社会についての意識を調べたところ、東京の小学生で「競争が激しい」と感じているのは、59.7%で、6都市中、最も低い割合であることがわかった。 自国の社会を「努力すれば報われる社会」と感じている小学生の割合も東京は67.7%で最低。一方、ソウルやワシントン、ロンドンでは9割超が「報われる」と感じており、学ぶ意欲にも差が生じていないかと心配になる。【日本経済新聞10月22日朝刊】 この調査結果をどう読むか。実にむずかしい。 「『どのような競争を激しい競争というのか』『何をもって努力が報われたというのか』といった絶対的な尺度がない中では、他国との間で一概には比較できない」と解釈する人もいるだろうし、「現代日本が敗者復活の夢も希望もない構造的な格差社会であることを端的に示すもの」と言う人もいるに違いない。あるいは、「機会の平等と結果の平等とを履き違えた教育の弊害だ」と読む向きもあるかも知れない。 いずれにしても、調査の対象が、まさに「人生これから」であるはずの小学生であるという点が、実に悩ましいと思う。 結局、記事が指摘するように、学ぶ意欲に差が生じていることは想像に難くないが、将来を背負って立つ子どもたちがこうした状況にあることは、我々大人の負うべき責任が大きいと思う。 行き過ぎた競争がもたらす害悪に囚われ過ぎて、切磋琢磨して自他共に能力を向上させるという競争本来の効果に目をつぶってしまうことがあってはならないし、実らない努力もあり得べしという現実社会を直視し過ぎるがゆえに、子どものモチベーションを低めてしまっては、元も子もない。 我々大人は、いつ、どんな時代においても、子どもたちには夢を語り、彼(彼女)らのやる気と、そして、無尽蔵の能力とを引き出し続けてやらなければならないと思う。 それが大人の役割のはずだ。子どもは大人を写す鏡。子どもは大人の後姿を見て育つ。大人が活気をもって元気にがんばろー!ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

October 22, 2007

-

続・童心に返って

ブログ仲間の芍薬の歌さんからいただいたコメントを読み返しながら、「なぜ酒を飲むのか?」ということについて、真剣に考えてみた。 かれこれ三十年近くになる自らの飲酒歴を振り返りながら、ない頭を絞って考えた。 酒を飲む理由は次の四つしかない、という結論に達した。 第一に、心身の健康増進のため 第二に、友情のため 第三に、快楽のため そして、第四に、それら以外の全ての理由のために。 photo by やっぱり、そこに酒があろうがなかろうが、関係ないようです(^^ゞ最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

October 20, 2007

-

秋の夜長に乾杯!

秋の夜長は、こいつに限る。何も、夏の飲み物に限ったものじゃない。そして、肴はぜったい秋刀魚がいい。脂の乗った刺身。口の中でトロッと、とろける。あつあつの塩焼き。じわっと、はらわたの苦味が広がる。ビールを飲み干す。んー。サイコーに幸せ やっぱり、「味覚の秋」「食欲の秋」だなぁ。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

October 18, 2007

-

どーもお騒がせしました

「品格」とか「品位」とか、そんな野暮なことは言わないよ。両国のチャンピオンは、そんなこと言われていたようだけど、あっちも同じ。戦う場所が、四角いか、丸いかだけの違いで、どちらも、しょせんは興行でしょ。そう思って観ていれば、それなりの面白さはあったかもしれないな。 でも、まぁ、殴り合いとはいえ、一応、ルールはあるんだから。何事も、決められたルールに則ってやらなきゃいけないんじゃないかなぁ。「若い」からって、そういうもんじゃないと思うけどね。 もっとも、見ようによっては、マスコミの商業主義に踊らされるだけ踊らされちゃって、気の毒といえば気の毒かもしれないね。 これに挫けず一家ともどもガンバッてほしいとは思うけど、今度は何をやってくれるのかなぁ。ある意味、とっても楽しみな家族ではあるな。photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。こんなこと書いちゃって、お叱りのコメントがドッと押し寄せてきたりして…^^;ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

October 15, 2007

-

たかが道具、されど道具

東芝のシステム開発子会社、東芝ソリューション(東京・港)は、日本語文書を解析し、日本語特有のあいまいな表現や詳細を省いた言葉遣いを修正できる校正支援システムを開発した。人口知能技術を応用して文書全体の流れや前後の文脈をくみ取り、最適な表現を特定する。自動翻訳システムを使う際の誤訳を防げるほか、マニュアルの作成時に分りやすい表現に変更するなど日本語文書の校正に幅広く役立ちそうだ。【日経産業新聞10月12日朝刊】 例えば、主語のない文章の場合、文脈から類推できるものはその主語を表示、類推できないものは具体的に記述するよう指示メッセージを出す。また、「新規需要が停滞するというわけではないが…」といった曖昧な表現は、ズバリ、「停滞しないが…」と書き直し例を表示するという。 このシステムの登場を、お手軽便利ツールの普及として歓迎するか、はたまた、日本語の乱れを象徴するものとして改めて嘆くか、人それぞれであろう。 ただいずれにしろ、見たこと・聞いたこと・感じたこと・思ったこと・考えたことを心の外に表現するということ、そして、それを誰かに伝えるということが、言葉(言語)の持つ大きな役割の一つであることを考えれば、そうした目的を確実に達成するような言葉遣いをすることが何より大切なことなのだろうと思う。言葉なんて道具に過ぎないのであるから、肝心なのは、その道具によって表現され、伝えられる中身の方なのだともいえるし、さはさりながら、内心を表現し、伝えるためには最も有効な道具があるはずだから、用いるべき道具はよくよく吟味しなければならないともいえる。 道具はシンプルに使いこなせるほうがいい。もし、その道具が目的達成のために相応しくないというのであれば、適切である道具を端的に示してもらえる方がありがたい。 しかし、「停滞するというわけではない」という言葉が含むニュアンスと、「停滞しない」という言葉のそれとは、微妙に違うことを知っていなければ、本来のあり方とは逆に、言葉という道具が、本当に表現し、伝えたいことを規定してしまうことになりかねない。そうなると、主客転倒も甚だしい。 たかが言葉、されど言葉。 言葉を遣うということは、そうそう簡単なことではない。 photo by いよいよ、「ほんやくコンニャク」も夢ではない?最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

October 12, 2007

-

虹の向こうに

手前は電車の車庫。その向こうに、虹がかかった。久しぶりにみる虹。気分もいくぶん晴々してきた。月並みだけど、虹の向こうには、何があるのかしら?ちょいと写りがわるいですね。何とぞご容赦を…。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

October 8, 2007

-

水は低きに…

今どき、はなはだゼイタクな話で恐縮だが、私の勤めは、毎週土日が休みの完全週休二日制である。国民の祝日も、カレンダーどおりに休みをいただける。 そして、よほどのことがない限り、こうした休日に出勤することはない。 で、そうなると、ここひと月ばかりどうなるかというと、誠にありがたい話、週4日の出勤が続く。 先週金曜日の部下との会話。「今週は疲れたナァー。1日多かった…」 オイオイ、違うだろー。それが、通常の姿だっつーの! 低きに流れるのは、水ばかりではない。 体力、そして、気力までもが、のほほーんと、低きに流れる。 今週もまた、3連休。 気を引き締めて行かんとイカンな。 photo by つまらんオヤジギャグを飛ばしているうちは、真剣味が足りませんな。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

October 7, 2007

-

やっぱり都会が好き

こういう風景は、やはり、都会でなければ拝めない。無機質で冷たい感じがするけど、実に機能的ですっきりしている。土曜日の深夜ビジネス街の駅構内は、静まり返っている。やっぱり、都会が好き。photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

October 6, 2007

-

小人閑居して…

訳あって、「パワー・ハラスメント」なる単語の意味を再確認したくて、パソコンで検索をかけた。それはそれで一件落着はしたのだが、暇に飽かせて、関連リンクに飛んだ。 「モラル・ハラスメント」 → 「自己愛性人格障害」 ここで、マウスを持つ手がフリーズした。 自己愛性人格障害(自分のことにしか関心が無く、特別な存在だと思いこむ)の傾向がある人物は、モラルハラスメントの加害者となりやすいらしい。そして、加害者となった場合、自分が精神的な暴力をふるっているという自覚はなく、そのため是正が難しいという。 で、その自己愛性人格障害だが、 1.誇大な感覚 2.限りない空想 3.特別感 4.過剰な賞賛の渇求 5.特権意識 6.対人関係における相手の不当利用 7.共感の欠如 8.嫉妬または他人が自分に嫉妬していると思い込む。 9.傲慢な態度5つ以上が当てはまると自己愛性人格障害の可能性があり、自己愛性人格者の多くが自覚がないとされるそうだ。 えっ? えー! 少なくとも五つ、場合によっては、六つあてはまっちゃってる…。 あーあー。ますます気持ちが萎えてきた。どん底だ。 こんなん、調べなきゃよかった…。 小人閑居して、落ち込みに拍車をかける。やはり、閑はよくない。 photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

October 5, 2007

-

妄想

毎朝、満員電車に揺られて通勤している。通算20年、今の路線でも1年半あまりになる。毎日のことだから、混みあう時間帯や乗客が集中する車両の位置は、当然、把握している。 ただ、ちょっとしたはずみで、いつもの時間帯・いつもの乗車位置が変わると、状況は一変する。 今朝もそうだった。時間がずれた。発車間際だったので、あわてて駆け込んだ。車内の人混みに容赦なく身を預け、なだれ込んだ。すんでのところで、間に合った。 「(クソッ。なんだこの混みようは…)」 鼻先を掠めるように、ドアが閉まる。車内はすし詰め状態。全く身動きができない。 「(たまらんなー。今日は朝からついてない)」 と、わが身の不幸を嘆きつつ、無理やり顔面を押し付けられたドアに身を委ねる。すると、ちょうど胸のあたりに、何やら広告ポスターが目に入った…。 「ムフっ。やっぱり、カワイイかも…」 いらいらが、いくぶん和んだ。 惜しむらくは、この広告ポスターが、胸の位置ではなく、も少し、高めに貼ってあれば、よかった…。 オヤジの妄想 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

October 4, 2007

-

自己嫌悪

「かみさんとけんか?」「くだらない話をするから、結論は何だってどなったんだ」「そりゃ、駄目。ぐだぐだ話すのを聞いてほしいんだよ」「そんな話、聞いてられるかい」 「むだ話ができないと、人とは付き合えないよ。男は会社で論理的な会話に慣れてるから、結論のない話が苦手なんだね。女の人は知らない人ともすぐに友達になれる」「目的もなしに話す必要なんかないよ」「友達や近所の人と話すのに、目的があるかい」「それにしても、内容のない話ばかりだぜ。女房の話なんて」「お客さん、頭切り替えなくちゃ。定年後、高齢社会で生きていけないよ」【日本経済新聞10月3日夕刊「波音」】 決して、私と誰かとの会話ではない。二日続くことになってしまったが、新聞のコラムからの引用である。ただ、自分自身の会話ではないが、自分自身の姿がそこにオーバーラップする。とてもリアルな、身につまされる話ではある。 こうした話は、これまでに、このブログでも書いた(「大切なことは何ですか」・「男と女の会話」)。だから、頭では理解しているつもりでいる。しかし、自らの胸に手を当てて日々の言動を省みたとき、果たして、頭で思い描いている、あるべき姿どおりに振舞っているか? 結局、いつまでたっても、頭でっかち・理屈先行の自分に嫌気がさすだけだ。 反面、フッと安心する面もある。「ああ、私だけの話ではないんだ」と…。 それともう一つ。このコラム、筆者の性別が不明だが、どうもこの手の話は、「頭を切り替える」べきは「男の側だ」という結論で結ばれることが多い。この結論に、単純に、「なぜ?」という思いもわく。いやいや。それが、きっと男の側の開き直りだということも、十分にわかっている。もちろん、身勝手な理屈であるということも。ただ、何となく、不思議に思う。 で、とどのつまり、こうしてあれこれ理屈を並べ立てて考えるから、ますます、自分が嫌になる。 photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

October 3, 2007

-

みなさん ありがとう

ブログ開設から138日。4ヶ月を上回った。 そして、気がつけば、これが201件目の記事になる。 ちょっとした好奇心から、軽い気持ちで始めたブログ。 自他共に認める熱しやすく冷めやすい(B型)気質だから、生まれてこの方、何につけても、三日坊主は当たり前。世の中には、もっともっと長く続くブログはあるが、書いている本人も、これほど長続きするとは思ってもいなかった。 しかし、それよりも何よりも、大変うれしく、有り難いことは、アクセスだ。 なんと! 10000HITSをいただいた。 さらには、お越しいただくだけでも舞い上がるほどの喜びなのに、ご丁寧にコメントまで残してくださる方がいらっしゃる。 そんなみなさんの支えがあってこそ、ここまで続けてくることができたのだと思う。 みなさんに、心から感謝申し上げたい。みなさん! 本当にありがとう! これも全て みなさんのおかげです ……m(_ _)m…… で、ちょっとした節目なので、過去の記事をひっくり返してもう一度読んでみた。 一時の感情に走り、今さら読み返すのもいささか気恥ずかしい記事や、ワガママ気ままな暴論も多く、かなり冷や汗ものだが、もとより日記とはそんなものだろう。 どちらかと言えば、「出来事」日記ではないから、バックデートの投稿も多い(かく言うこの記事もバックデート^^;)。ただ、日付を指定して後から投稿できるところが、この「楽天ブログ」の良いところで、形式的に「日記記入率100%」を死守すべく、投稿数を稼いでいるのもまた、事実ではある(^^ゞ。 そんなこんなの「200件」だが、自分でも気に入っている記事を10件選んでみた。 まぁ、結局は、我田引水・自画自賛に過ぎないけれど、10000HITS達成の慶事(?)に免じてお許し願いたい(し、も一回読んでいただけたら、とってもウレシイかもヾ(^v^)k)。 「大切なことは何ですか?」「時代遅れ」「関心と記憶」「力を抜いて」 「ささやかな幸せ」「ちょっとだけ」「『有難い』ということ」「続・時間軸ということ」「目に見えることと見えないこと」「凧」 photo by 今後とも、どうぞご贔屓に…。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 24, 2007

-

韻を踏む?

「ドバイ横ばい」!商品市況記事の見出しにも、何やらリリカルな薫りが漂う。芸術の秋 真っ盛り。通勤途上の小ネタです。お付き合いいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 21, 2007

-

上には上

東京羽田空港を起点・終点に、空の旅を経験されたことのある方なら、ご存知かも知れない。飛行機が房総半島の上を通過する際、眼下に点在する「箱庭」のようなゴルフコース。山が多くてただでさえ狭い日本の国土に、よくもまあ、これほどまでにたくさんのゴルフ場があるなぁと感心する。もっとも、空高くから見下ろしているからこそ、「箱庭」のようではあるが、いざ乗り込んでみれば、最低でも18ホールを収める敷地は、結構広い。特に、ゴルフが下手くそな私にとっては、右に左に、よそ様の2倍~3倍は歩くから、もっともっと広く感じる。などと思っていたら、広いこの世界、やっぱり上には上があった。 オーストラリアでは、現在、世界最長のゴルフコースが建設中であるという。オーストラリア南部の乾燥地帯、ナラーバー平原を横切るエーアハイウエー沿いに18ホールのゴルフコースを建設する。道沿いの町ごとに1ホールずつ設け、人里離れた羊牧場にも1ホールが設置される予定だそうだ。西オーストラリア州の鉱山の町カルグーリーでティーオフしたゴルファーは、なんと! 1200キロ以上も東にある南オーストラリア州の沿岸の町セドゥーナでラウンドを終えることになる。おお! なんというスケールの違いだ…。しかも、このコース建設を推進している事業主のコメントがふるっている。「日本人は屋上でゴルフをするほど熱心だ。大勢で押し寄せてここでプレーするだろう」えっ? やっぱり、ここでも、日本人相手ですかー…?まっ、しかし、このコメント、結構当たっているだけに、返す言葉もないかも…。カンガルーのキャディだったりして…^^; ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 20, 2007

-

一息いれよう!

日本人のお尻が、なぜか最近元気がないそうだ。複雑化する現代社会で、他人との「距離」や「遠慮」による漠然とした疎外感が原因なのではないか、との問題提起がなされているようだ。そこで、立ち上がったのがおしりかじり虫。とはいえ、その起源は古く、古代アッシリアまで遡る。なんでも、ご先祖さまは、クレオパトラのお尻をかじったことがあるらしい(おしりかじり虫ホームページより)。はてさて、絶世の美女・クレオパトラのお尻とは、どんなお尻だったのだろう? などと、鼻の下を伸ばしながら想像をたくましくしてしまったが、そのおしりかじり虫が歌う唄、ズバリ、「おしりかじり虫」が巷でブレイクしているという。この曲、意外と耳障りがいい。これといって抑揚もなく、お経のような感じがしないでもないが(古っ!)、それがかえって"癒し"になるのかも知れない。で、このかじり虫、カリスマ性があり、そして、運があるらしいから、大切にしたいものだ。「生真面目にナンセンス」こういうのは、嫌いじゃない。いやいや、大好きだ。 こちら、アップル、ピーチ、チェリー、オレンジの四つ子の姉妹かじりGALSも、お忘れなく! ちょっと、疲弊してきた感もあります…。一息入れてガンバロー!最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 18, 2007

-

お目汚し…

お目汚しにお付き合いいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 15, 2007

-

ヤマメがニジマスを生んだ!?

「カエルの子はカエル」であって、決して、「トンビはタカを生まない」と思っていた。ところが、世の中、とんでもない方向へ向かっているようだ。両親ともにヤマメなのに生まれてくる稚魚はすべてニジマス―東京海洋大の吉崎悟朗・准教授らが、ニジマスの精子のもとになる細胞(精原細胞)を、ヤマメの稚魚に移植してニジマスの精子と卵子をそれぞれ持ったオスとメスのヤマメをつくり、両者からニジマスを誕生させることに成功した。吉崎さんらは、ニジマスのオスから精原細胞を取り出し、不妊処理をしたヤマメの稚魚の腹部に入れた。すると、本来が性成熟しないはずの稚魚が、ニジマスの精子と卵だけをそれぞれ持ったオスとメスのヤマメに成長。この両者をかけ合わせた生まれたのはすべて正常なニジマスだった。不妊処理したヤマメの稚魚は、成長しても精子や卵はできないようになっている。しかし、この稚魚にニジマスの精原細胞を入れると、この細胞が、精巣や卵巣のもとになる生殖腺に移動。稚魚がメスの場合はニジマス由来の卵が、稚魚がオスの場合は精子が、ヤマメの生殖腺内にできることがわかった。【朝日新聞9月14日朝刊】「神を冒涜する所業だ!」「科学は、越えてはならない一線を越えた!」などと、エキセントリックに叫ぶつもりもないが、しかし、ヒトの好奇心と知能はとどまるところを知らない。絶滅危惧種の魚の精原細胞を別の魚に移して危惧種を復活させたりするといった活用方法も検討されているらしいが、そのようにしてまで保存された「種」に、どんな意味があるのだろうか?研究者は、「5年後にはマグロを産むサバをつくりたい」と言っているそうだ。植物の世界では、接ぎ木や挿し木は、すでに日常茶飯だから、別に、魚だからってどうってことはないのかも知れないが、新聞記事では、言葉の意味を重んじたかどうか、「作りたい」でも「造りたい」でも、ましてや「創りたい」でもなく、「つくりたい」と書いてあったのが、ちょっと、印象的ではあった。photo by やっぱり、ヤマメの子はヤマメでなっくっちゃd(^-^)ネ!最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 14, 2007

-

沈黙

悔恨と贖罪の一日嗚呼! 何をかいわんや明日からの三連休は、アルコールを抜こう。。というか、まだ抜けてない。トホホホ…photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 14, 2007

-

いくつもの風景

photo by 単なる独り言です。聞き流してくださいね。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 9, 2007

-

秋風

ちょっとした行き違いが 隙間を生むその隙間を 風が吹くもしかして 行き違いは ちょっとしたことなどではないかも知れないでも 秋風が 木枯らしになる前に photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 6, 2007

-

友へ

ちょっとしたはずみで、音信不通になった友がいる。いや。音信不通というのは正しくない。正確には、こちらの動向を先方が知らないだけで、こちらは先方の様子をよく知っている。その友。実は、昨日が誕生日だった。自らの誕生日を、ドラえもんの誕生日にダブらせて、少々照れてはいたけれど、「いくつになっても誕生日はいいもんだ」と語っていた。「誕生日を迎えることがうれしいのではなくて、誕生日を迎えたことによって、人から『おめでとう』と言ってもらえることがうれしいんです」「だって、誕生日ってその人がこの世に生を受けたこと、今現在、この世の中に実在してるってことを実感できる日だと思うんです」とも言っていた。うんうん。相変わらず、君らしくていい。遠く離れているし、一日遅れだし、一方通行だけれど、今、君がこの世に在ることを讃えて、心からの祝福を送ろう。お誕生日 おめでとう! photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 4, 2007

-

みんなハッピー!?

東京大学は、稲を原料にして国産バイオ燃料の産業化を目指す「イネイネ・日本プロジェクト」をスタートさせた。国内の休耕田や耕作放棄地で多収量米を生産し、燃料供給だけでなく、里山の生態系の一部としての水田の役割の復活や水がめ機能の回復なども狙う。プロジェクトは森田茂紀教授を中心にした研究グループが発足させた。今月中にホームページを開き広く意見を求めるほか、農家やコメの生産団体、石油や自動車産業に参加を呼びかける。【日本経済新聞9月3日朝刊】休耕田での稲作を復活させ、バイオエタノールの供給源にする。必ずや、いつか誰かが手をつけるビジネスモデルだと、陰ながら思っていた。なぜなら…(答えは、最後に…(^+^)「燃料供給だけでなく、里山の生態系の一部としての水田の役割の復活や水がめ機能の回復なども狙う」などと、ちょっと環境フレンドリーな謳い文句だが、落ち着いて考えてみれば、この取り組みの経済波及効果には、計り知れないものがある。まず、地球温暖化防止に大きく貢献することは間違いなかろう。そればかりでなく、再生可能エネルギーの国内自給率は高まり、エネルギーの安全保障にも大きく寄与する。農業振興につながることは言うまでもない。さらには、稲作には、豊かな水が不可欠だから、脱ダム宣言もきっと見直されることだろう。休耕田や耕作放棄地だけでは、耕作水田はいずれ足りなくなるかも知れない。さすれば、干拓事業にも大義名分が立つし、土地改良には、土木技術も有効に活用できる。生産性を向上させるには、大規模な機械化が必要になる。幸い、現在でも、ゼネコンが、その保有する建機や土木技術ノウハウを生かして農業経営に進出できる途を開く枠組みの検討が進んでいる。それより何より、休耕田・耕作放棄地は、過疎地にこそ所在する。稲からバイオ燃料を生産する事業の一大産業化は、地方格差是正の切り札となるに違いない。どうだ! 何から何まで、いいことづくめではないか!というか、利権に敏い人々の思いが、これほどまでに八方丸く納まる施策はないぞ!。ここに目をつけ、実践に移そうとは、さすがに天下の東大だ。でもなぁ、おコメで走る自動車かぁー。バチが当らんといいけど…。 photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 3, 2007

-

夏休みの最後に

今日から9月。と同時に、遅い夏休みの最終日。週が明ければ、また、仕事は待っている。…とくれば、今日は、これをして過ごすしかない。行ってまいりました。またもや、釣りに! 今日の釣行は、開成水辺フォレストスプリングス。東名高速大井松田ICからほど近く、アクセスも良好。何より、フィールドが広々としていて、週末でも混雑していないのがいい。 待望のクラブハウスも無事新築相成り、アングラーたちが釣りの合間に談笑する姿もみえる。 と、ここまでのところは、休日をゆったりと過ごすには、またとない環境なのだが…。さてさて、釣果のほどはというと、近来まれにみるシブい状況で、記録に残すのも恥ずかしい…。結局、オープンからお昼まで粘って、写真の3匹だけ…ヽ(´・`)ノ フッ…(笑) posted by (C)oroka_bito posted by (C)oroka_bito posted by (C)oroka_bitoお疲れ~~~ って、遊びに行って疲れてたんじゃ、世話ないね(笑)最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

September 1, 2007

-

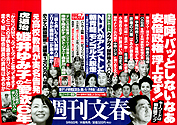

どうでもいいことだが…

「虎視眈々」とは、まさしくこのことを言うのだろう。「退治」された「虎」は、まんじりともせずに、事の成り行きを見守っているに違いない。真偽のほどは当事者にしか判らないだろう。ましてや、男女のことだ。感情の行き違いもあろう。仮に事実が記事のとおりだとしても、別に「法律に違反すること」ではないだろうし、女性国会議員の不倫疑惑騒動などは何もこれが初めてではないから、まぁ、どうでもいいことだが、しかし、「パッとしない」のは、安倍政権・与党だけの話ではない。ただ、どうでもいいけど、もっとまともなことで名を馳せてもらいたいものだ。国民がバカにされているとしかいいようがない現実に ……(*´ο`*)=3どうでもいい記事なのに、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

August 30, 2007

-

甘い電気?

最近、何かとお騒がせの電池だが、IT機器、なかんづくモバイル端末の小型軽量化は、電源(電池)の小型軽量化・長寿命化との戦いである、ということを聞いたことがある。さらには、何より地球レベルの問題として、原発への信頼が大きく揺らぐ中、renewable(再生可能)なエネルギーの開発・定着は、温室効果ガスの着実な低減を果たしていく上で、喫緊の重要課題であることには間違いない。そのような中にあって、この種の分野における技術革新には、近年めざましいものがあるようだ。ソニーは23日、ブドウ糖を使って発電する新方式の電池を開発したと発表した。発電時に二酸化炭素を排出せず、エネルギー源を安定調達できるのが特徴。四個を連結し、携帯音楽プレイヤー「ウォークマン」の音楽再生に成功したという。新電池はブドウ糖に複数の酵素を化学反応させて、電気エネルギーを取り出す仕組み。化学反応後は炭水化物と水が残る。ブドウ糖の溶液を持ち運んで注入すれば、バッテリー残量を気にせずに常時機器を使用できる。【日本経済新聞8月24日朝刊】写真の女性が手にしている四つの「サイコロ」風の物体が、ブドウ糖で発電する「バイオ電池」。ソニーのプレスリリースによれば、バイオ電池の筐体は、植物原料プラスチック(ポリ乳酸)製で、細胞をイメージしたデザインとしているそうだが、何となく、昔懐かしい「サイコロキャラメル」を連想させるところがご愛嬌かも知れない 。バイオ燃料というと、食物との競合も懸念されるが、発電のための化学反応後には、炭水化物と水が残るとのことであり、この炭水化物は食うことができんのかなぁ、などとちょっといやしい想いが頭をよぎった。ブドウ糖から電気をを起こすメカニズムについては、ソニーのプレスリリースに詳しく書かれているので、ここでは紹介しない(というか、私には訳が判らないので、説明したくても説明のしようがない…)けれど、プレスリリースには、ブドウ糖を含む市販のスポーツドリンクをこのバイオ電池に注いでやると、バイオ電池につないだモーターが回転し出す様子を収めたデモテープもアップされており、見るからに夏休みの工作チックな物体に、実は、地球環境の保全に多大な貢献をもたらすであろう最先端の技術が組み入れられているかと思うと、大いに驚嘆させられた。実用化までには、まだまだ克服すべき課題があるとのことだが、そう遠くない将来、飴玉で発電してパソコンを動かし、発電カスをおやつに食べて腹を満たす、なんてことが普通に行われるようになるかも知れない。やっぱり、人類の叡智って、素晴らしい。まだまだ、捨てたモンじゃないな。 photo by 技術革新ばかりに頼らずに、私たちひとりひとりが地球環境を守る取り組みを積み重ねていくことが大切だと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

August 24, 2007

-

真夏の夜の夢

何年かぶりに、CDを買って音楽を聴いた。本当に、久しぶりのことだ。手にしたCDは、柄にもなく、徳永英明のニューアルバム 「VOCALIST 3」女性歌手の楽曲だけをカヴァーしたシリーズ三作目の作品。もともと中性的な声の持ち主である彼だが、彼が唄うと、そこにはまた、別の世界が広がる。全13曲。オリジナルの歌が流れた時代の景色、そして想いが蘇り、走馬灯のように脳裏を駆け巡る。その中の一曲 「恋におちて-Fall in Love-(作詞:湯川れい子 作曲:小林明子)」の一節 「ダイヤル回して手を止めた / I'm just a woman Falli'n Love」今、改めて思う。電話をかけるのに、「ダイヤル」を回していた時代。ダイヤルを回し、それが元に戻る「間」があればこその、心情描写。ちょっと、切ない。 photo by 「キンツマ」と言えば東急田園都市線。今はムチャクチャ混んでいます。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

August 23, 2007

-

当世若者気質

日本経済新聞社が首都圏に住む二十代の若者を対象に実施したアンケート調査の結果、予想以上に堅実でつましい暮らしぶりが浮き彫りになった。多くの若者は車を買わず、酒もあまり飲まない。休日は自宅で過ごし、無駄な出費は嫌いで、貯蓄意欲が高い。消費を喚起するには、かなり手強い相手といえそうだ。【日本経済新聞8月22日朝刊】若者の「物欲」が低下しているらしい。7年前(2000年)の同様の調査に比べ、「車を持っている人」が10ポイント以上低下し、さらに、「車が欲しいと思う人」も48%から25%へほぼ半減しているとのこと。この傾向は車に限らず、同じく7年前の調査と比較可能な22品目中、家電・AV機器・スポーツ用品・海外ブランド品など17品目でも、保有率が低下したそうだ。また、「お酒」にも関心が薄く、飲み代は「無駄遣い(もったいない)」と感じる若者も増えているという。その反面、貯蓄への関心は高く、一ヶ月に使える自由なお金は増えているものの、その使い道については、「貯蓄」を上げた人が36%に及び、7年前よりも8ポイント強高まっているらしい。休日は「ほとんど家にいる」「家にいることが多い」が43%を占めていて、休日のすごし方では「掃除・洗濯などの家事をする」が43%に達し、これまた7年前より8%弱上昇している、とこの記事は伝えている。まぁ、日経新聞の記事だから、結びの問題提起は、どうしても、「消費を喚起するにはかなり手強い相手になりそう」ということになるのだろうが、消費行動の停滞に伴う経済活動への影響懸念もさることながら、この記事を読んで、正直言って、今どきの若者(!)の感覚に大いに驚いた。それは、「『地味ながら堅実な生活を好む』と言えば聞こえはいいけれど、『何のためにする』地味で堅実な生活なのか?」あるいは、「『物欲』が低下することは、決して悪いことではないかも知れないが、その『物欲』が、果たして、何に取って代わっているのか?(さもなければ、単なる去勢にすぎないのではないか?)」という疑問でもある。今の世の中、車なり、家電製品なり、AV機器なり、そして、ましてやお酒(飲み会)などがなくても、多分、生きてはいけるだろうから、そのような「安全にかつ安定的に生きていくためには必ずしも必要とは言えないもの」を切り詰めて、その代わり、現在、そして将来に亘って「安全にかつ安定的に生きていくための備え」を充実していきたいと欲すること自体は、人間の欲求として至極当然のことであろうし、むしろ、立派な心構えであるとさえ言えよう。しかし、問題なのは、「安全にかつ安定的に生きていく」中で、あるいはそういった状況が確保された時に、人間として、何を為していくのか、何を為したいのか、ということではないだろうか。何も無理をしてお金を使う必要は、さらさらないけれど、着々と増えていく預金通帳の残高を見て、ただほくそ笑むだけ、といった絵は、ちょっと気持ち悪い。「欲」あるいは「欲求」と言えば、思い出すのは、「マズローの欲求段階説」。「人間の欲求なんて、そう簡単に階層別に区分できるほど単純じゃない」という批判もあろうが、もし、マズローの仮定したとおり、「人間は、自己実現に向かって絶えず成長する生き物である」とするならば、最下層の「生理的欲求・安全の欲求」から階段を駆け上り、「自己実現欲求」を果たそうと努力することが、人間としての成長なのではないかと思う。それとも、今の若者たちは、「生理的欲求・安全の欲求」から抜け出せないほど、自分の将来や社会環境に、不安を抱いているのであろうか。しかし、そうであればおさら、その将来を切り拓いていくのは、誰の役割でもない、自分たち自身の役割であるということを忘れてはなるまい。「いやいや! そんなことはありません。つまらない物欲は捨てて、その分、こうした『自分磨き』をしています!」そんな反論を期待したい。しっかしなぁ、「飲み代がもったいなくて無駄遣い」だなんて…。酒飲みの私としては、絶対に容認できんなぁ~。一見、「無駄」に見えることにこそ、何ものにも代えがたい「価値」があるのに…。って、こりゃ、酒飲みの自己弁護かー。 photo by 私の若い頃も、きっと「今どきの若いモンは…!」と言われていたのだと思います。このセリフは神代の昔から繰り返す?今日、一つ歳をとって、しみじみ老いを感じました。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

August 22, 2007

-

何か異変が…

東京都心の、あまり清いとは言えない川に、イルカが遡上してきたという報道があったのは、つい、最近のことだったと思う。多摩川を泳いでいたアザラシに倣い、川岸で「アラちゃ~ん」とイルカを呼ぶ子どもたちの姿も伝えられていた。きっと夏休みの絵日記の1ページを飾ったに違いない。しかし、その同じ川で、今日、イルカの死体が発見されたという。人を襲うことは滅多にない種類とはいうものの、映画のワンシーンよろしく、背びれを海面に出して泳ぐさまは、ちょっと親しみがわきかねる。それも、シーズン真っ盛りの海水浴場となれば、なおのことだ。こちらは、気の毒ながら、駆除されたようだが、それでも、多くの仲間がいつになく沿岸部近くを、うようよ泳いでいるらしい。海の生き物たちのこうした動き。我々の目に見えないところで、何かが起こっているのだろうか?photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

August 13, 2007

-

何が彼をそうさせたか

この夏の暑い盛り、私だったら、誤発注だろうが、なんだろうが、喜んでウナギをいただくだろう、って、そういう問題じゃないということを承知しつつ…。津市の小学校の男性教諭(52)が7月、選択給食のおかずを間違えて注文したミスを隠そうと、希望と違うおかずを食べ残した児童7人に、「口止め料」として100円ずつ渡していたことが8日、わかった。教諭は校長に「自分だけで解決しようと焦ってしまった。教師としてあるまじき行為で反省している」と話しているという。市教育委員会や同校によると、教諭は4年生の学級担任。7月13日の選択給食のおかずについて、6月中旬に児童から注文を聞いた際、24人がトンカツ、8人がウナギの蒲焼(かばや)きを希望したのに数を逆に発注した。給食当日、希望と違った児童に謝ったうえ、「我慢して食べてくれないか」と頼んだが、ウナギが嫌いだった児童7人が食べなかったという。教諭は放課後、7人を教室に残らせ、「誰にも言うなよ」と言って自分の財布から100円ずつを7人に渡したという。同日夕、受け取った児童の保護者から学校に抗議の電話があり、発覚。教頭と教諭が各家庭を回って謝罪したという。校長は「お金で解決しようとしたのは、子どもの見本であるべき教師としてあってはならないこと。子どもや保護者に申し訳ない」と話している。同校では、選択給食を年2回実施しているという。【朝日新聞9日朝刊】 給食時間帯の教室の騒動が目に浮かぶようだ。「おれ、ウナギなんて頼んでねぇよ!」「私もよぉ~」「ウナギなんて食べらんなーい」「ウナギ、うぜぇー」「どこのウナギだぁ? 中国かっ!」「うちに帰ったら、おかあさんに言いつけてやる!」「給食費返せー」まぁ、あくまで私の勝手な想像だし、ましてや、児童の口から最後の二言のような発言があったなどとは決して思わないが、担任教師にしてみれば、とりわけ最後の二言が現実の心配事として、その脳裏をよぎったことは想像に難くない。今回の一件は、報道されている事実だけから見れば、明らかに注文を誤った教師に落ち度があるし、何よりも、その落ち度を、児童に「口止め料」を払って隠しおおそうとすることなどは、教師にあってはならないことだ。しかし、あくまで一般論としてだが、昨今、教育現場において、保護者からの理不尽な苦情・要求が横行しているという現実の中、こうしたプレッシャーに耐えかねて、教師らが萎縮してしまっているといった現状に、同情すべき余地もあるのではないか、と私は思う。今回の件で、仮に事情を知った保護者から苦情が寄せられたしても、それは決して理不尽なものとはいえないだろうが(もちろん、苦情の程度・態様にもよるが…。ただし、実際は、その辺りが一番の問題と言えるかも知れない。)、そうであればなおのこと、教育現場の経験も人生経験も豊富で、思慮分別のある(はずの)この男性教師が、何故、このような行動に走ってしまったのか。この教師の行動を非難し、反省を促すのも、もちろん大切だ。落ち着いて考えれば(落ち着いて考えなくても)、もっと違う対応・教師として採るべき行動があったことは間違いない。が、問題の根本は、もっと他にもあるかも知れない。本日のご注文は、どっち?! 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

August 10, 2007

-

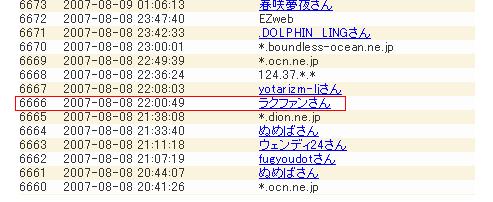

6666HITS !

この場合、「キリ番」というのが正しいのか、それとも、「ゾロ目」というべきなのか。これまでも、こうした機会はあったはずなのだが、気が付いた時には、「足あと」は更新されてしまっていて、該当のお客様を見失っていた。今回、気を付けてフォローしていたら、まんまと(?)網にかかった。うふふ。栄えある(かどうかは分からないが…)「6666」のゾロ目を踏んだ方は、なんと、いつもご贔屓にしていただいている「会話の断片コレクション」のラクファンさんだった。ラクファンさんには、当ブログ開設当初からお越しいただいている。こうして、ゾロ目を踏んでいただけたのも、何かのご縁かも知れない(って、勝手に片思い…)。ラクファンさん!記念品の用意はないけれど、わたし的には感謝の気持ちで一杯。いつも、ご訪問ありがとう。ただ、最後にこう言ってしまっては、元も子もないけれど、キリ番・ゾロ目は、たまたまのこと。いつもお越しいただく皆さまには、改めて感謝申し上げたい。皆さま、ご訪問、ありがとう!最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。「6666」のお祝いに、何とぞポチ(^_^)σ

August 9, 2007

-

ひとつの時代の終わりに

なんの気なしに、思いつくまま、かつて書きなぐった記事でしたが、この詩は、阿久 悠 氏の代表作のひとつだったのですね。成長一辺倒に翳りが見えた時代、飢えた心へ投げかけられた数々の言葉の重みを、今、改めてかみ締め、涙しています。日本語のすばらしさと日本の心の美しさを気づかせてくれたことに感謝します。ありがとうございました。そして、ご冥福をお祈りします…合唱photo by最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

August 4, 2007

-

見慣れた風景

会社に勤め始めて四半世紀あまり。この間、数年ほど転勤で東京を離れたが、それを除けば、ずぅーっと長い間、都心のど真ん中に通っている。通勤経路はいろいろと変わったが、朝の満員電車に揺られて、今の時期ならそれだけで汗だくになって、辿り着く場所は、変わっていない。そのように、いつも見慣れた風景のはずなのに、不思議なことに、脳裏に記憶されている景色は、必ずしも一様ではない。 「あの仕事に打ち込んでいたとき、あんな気持ちであの建物を眺めていたなぁ…」今、ふと足を止め、見慣れたはずの風景に目をやる時、かつての仕事と苦労と、そして少しばかりの充実感とが、その当時、自分が置かれた持ち場・立場というレンズによって心に映し出され焼きついた都心の風景と、重なり合う。結局は、仕事人間だったのだと思う。むろん、それで後悔はない。後悔はないが、もっと違った生き方があったかも知れないし、そうなると、この美しい夜景もまた、違って見えたことだろう。そんなことを思うと、ちょっと生き方の重心を変えて、違った風景を見てみるのも悪くない(手遅れ…だな)。photo by 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ブログ・ランキングに参加しています。よろしければポチ(^_^)σ

August 2, 2007

-

俳句の世界

神田川 祭の中を ながれけり黛まどかの「俳句でエール」 という携帯電話用のメルマガを愛読している。今朝学校へ行きたくない、会社へ行きたくないと思っている人へ。私が一番辛かった時、そして今も、いつも心の傍らに置いている俳句があります。口ずさんでいるとだんだん勇気が湧いてきます。そして私を導き、明日へと背中を押してくれます。ギブアップ゚しそうになった時、私を励まし、慰め、支えてくれた俳句を贈ります。今日も良い日にしましょうね!という前書きのとおり、黛氏が選んだ四季折々の俳句が、土日を除く毎朝、携帯に届けられる。引用した俳句は今朝届いた俳句だが、「祭り」という非日常と、雨が降るといつも増水を心配する「神田川」という生活に密着した風景との調和に、思いっきりの夏を感じた。ようやく梅雨も明けた。いよいよ夏本番。photo byブログ・ランキングに参加しています。よろしければ ポチ(^_^)σ

August 1, 2007

-

役者が大事

不幸なのは日本で株主権を振りかざしてきた人の多くは「役者が悪い」ことだ。正論を吐く人はどこか怪しいという感覚が定着してしまった。だが、僧侶憎けりゃ袈裟まで憎い式の論法はいただけない。村上裁判で東京地裁は「ファンドマネージャーとアクティビスト活動を一人でやる運営体制がインサイダー取引を招いた」とした。インサイダー取引にあたるかどうかを判断すれば足りたのに、ファンド一般のあり方にまで注文をつける必要があったのか。ルールに従って行動する限り、ファンドやM&Aに「巧拙」はあっても「是非善悪」はない。役者が悪いからといってシナリオまで退けては角を矯めて牛を殺すことになる。(日本経済新聞31日朝刊) 戯曲は戯曲で、読めば奥深いし、それ自体、文学的価値もあろう。しかし、芝居・演劇・映画の類は、「ロールプレイイング」であり、シナリオだけでは成り立たない。シナリオとそれを演じる役者がいてこそ面白みがある、と私は思う。どんなにワクワクするシナリオだって、大根役者が演じれば、台無しだ。確かに、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎し」というのは、エキセントリックに過ぎるかも知れないが、その一方で、「仏造って魂入れず」の例えもある。セリフの棒読み、ぎこちない所作など、観る者にとって説得力・納得感のない演技は、退屈だ。なるほど、ルールに則っていれば、「是非善悪」はないだろう。しかし、それは最低限の前提であり、言わずもがなの話。「巧拙」こそが問題なのだ。観る者は、上手い芝居を期待している。劇場の大向こうを唸らせるような名演技は、シナリオだけからは生まれない。 photo by(^_^)σポチ

July 31, 2007

-

バランスということ

年金記録の不備、政治とカネの問題、相次ぐ閣僚の失言…。選挙前にこれだけの材料が揃えば、戦わずして敗れたようなものだ。しかし、野党第一党に躍り出た側とて、「期待票」を集めたというよりも、政権党の批判の受け皿になることで躍進したに過ぎないとも思える。足元の選挙戦術として、敵失をうまく突いただけとも言えるだろう。ただ、どんな形にしろ、そういった「振り子のような振れ」を繰り返しながら、あるいは、様々な観点からの議論を繰り返しながら、特定の勢力や考え方の独善・独走・暴走を防ぎ、偏りを矯めていくことが重要だと、私は思う。例えて言うなら、やじろべえのように。 カウンターバランスがあってこそ、健全性は保たれる。それは何も、政治に限ったことではない。日常のどこでも必要なことだ。いつの時代でも、また、いかなる場面であっても、奢れる者が久しかった例はない。 雨降って地固まる。決して、負けた側の肩を持つものではないが、地すべりは地すべりと謙虚に反省し、 新たなバランスの中で、新たな息吹と芽吹きを期待したい。photo by (^_^)σポチ

July 30, 2007

-

時宜を失したもの

六日のアヤメ 十日のキク残すところあと2日のカレンダー親孝行をしたいと思う気持ち自民党の反省 photo by (^_^)σポチ

July 29, 2007

-

気になる人

「気になる人」と言っても、決して艶っぽい話ではない。むしろ、まったく正反対。いかつい御面相をしているし(失礼!)、名実ともに、武人と言われている人物だ。最後の海軍大将 井上成美世界三大提督の一人に数えられた東郷平八郎元帥の「百発百中の一砲 能(よ)く百発一中の敵砲百門に対抗し得る(つまり、百発百中の砲一門は百発一中の砲百門に勝るということ)」という言葉を、「百発百中の砲一門と百発一中の砲百門が撃ち合ったら、相手には百発一中の砲九十九門が残る」、と痛烈に批判したことは、知る人ぞ知るエピソードである。このように帝国海軍の限界を知り、自ら「ラジカル・リベラル」と称する剛直で理論家肌の彼は、米内光政・山本五十六らとともに「海軍左派3羽烏」と称されたことで有名だが、彼らのような人材を擁する帝国海軍が、何故に、太平洋戦争に突入していったのか。予てから、関心のあるところであった。そんな中、文藝春秋最新号で、「昭和の海軍~エリート集団の栄光と失墜」と題する特集が組まれていたので、久々に読み込んでしまった。その方面にはあまり詳しくないし、ましてや、詳しい年配でもない(わが親父の世代でも追いつかない)が、そもそも軍隊というものは、究極までに合目的的に編成された機能的組織(のはず)であるから、その失敗と教訓は、組織論としては、現代にも通用する。ということで、企業という組織に属し、曲がりなりにも、舵取りの一端を担う者として、この特集記事を興味深く読んだ訳だが、巷間、陸軍に比べてリベラルであったと言われる海軍においてさえ、組織論的には、様々な問題点を抱えていたことが、改めて理解でできた次第である。しかし、そうであればなおさら、この井上成美という人物に、関心を抱かざるを得なくなったのもまた、事実である。戦後60年余りが経過し、「戦後レジームからの脱却」を旗印に、わが国憲法を見直す動きが加速している。無論、戦争を、なかんづく先の大戦を、美化するつもりも正当化するつもりも毛頭ない。しかし、わが国を取り巻く国際政治・経済の情勢変化は目まぐるしいし、国際社会におけるわが国の立場も大きく変貌を遂げた。日本にとって、先の戦争とは何だったのか。そして、その戦争を指導してきた層は、何を考え、何を行ってきたのか。最後の海軍大将のことを想いながら、62回目の暑い夏に、改めて考えてみたい。(^_^)σポチ

July 25, 2007

-

気になる本

唐突だが、今、気になっている本2冊佐藤正午著 「象を洗う」83年に「永遠の1/2」で第7回「すばる」文学賞を受賞した著者が、淡々と過ぎてゆく小説家の日々を軽妙洒脱に描くエッセイ集。どうやら、表題の「象を洗う」とは、「小説を書く」という隠語らしい。 森 博嗣著 「捩れ屋敷の利鈍」密室状態の建物の内部で死体が発見され、秘宝も消えてしまった。さらに、完璧な密室に第二の死体が! 密室殺人事件の謎を解く推理小説。ところで、「利鈍」ってなに? 2冊とも、相当以前に初刊となった本だが、なぜか今になって気になる本。実は、なんてことない。いつか読もうと思って書き留めておいたメモが、今ごろになって、引き出しの隅から出て来ただけ。しかし、思い立ったが吉日。よく冷えたビールを片手に、読書三昧を決め込もう(って、飲んだら寝ちゃうだけ…)(^_^)σポチ

July 24, 2007

-

風評に惑わされるな

「水増し」水を加えて量を増すこと。転じて、実質や規定の数量以上に見かけだけ増やすことをいうから、一人の受験生に、入学する気もない大学(学部)をいくつも掛け持ち受験させ、合格延べ人数を稼ぐこともまた、水増しと言うのかも知れない。ましてや、その受験料を高校側が負担していたものだから、ここまで大きく騒がれたのだろう。結局、合格延べ人数という数字のトリックを濫(悪)用したことが、異常なくらい「真相に敏感な今どきの世論」に叩かれたということか。しかし、やれ水増しだ、やれ嵩上げだ、と大騒ぎするマスコミだが、元はと言えば、こぞって大学合格者数を喧伝してきたのもまた、マスコミである。もっと言うなら、それを商売として成り立たせてきたのは、時の世論でもある。需要があるからこそ、供給がある。梯子に悪乗りした学校も悪いが、せっせと梯子を立てかけた挙句、ささっとその梯子を外してしまうマスコミや世論の見識を疑うというものだ。一番気の毒なのは、当の受験生本人かも知れない。学校というところは、たとえ、どんなに優秀な教職員を集めたとしても、また、どんなに立派な設備を整えたとしても、生徒がいなければ成り立たない。それは、「経営が成り立つ」といった矮小化された意味ではなく、学校は、あくまで、「生徒が主役である」ということだ。教職員も、設備も、主役である生徒の能力を開花させるための脇役でしかない。学校が、生徒の可能性や未開の能力を開発するためのサポート役として、学校それぞれに特色を設け、それを教育方針に掲げ、学校どうしがいい意味での競争を重ねながら児童・生徒を募集していくことは、至極当然のことであり、こうした学校間の特色を生かした競争や切磋琢磨によって、多種多様な選択肢が提供されることは、生徒にとって、むしろ、好ましいことと言えるはずだ。知的好奇心を満たし、学業優秀な生徒を育てる。スポーツの分野で世界に通用する選手を育成する。若者の可能性は、無限であり、だからこそ、教育は、生徒が主体でなければならない。その代わり、脇役たる学校を選ぶ側の児童・生徒も、主役であるという心構えを持つと同時に、野次馬の風評に惑わされることなく、自分の進むべき道をしっかりと見据えることが重要だと思う。人間に必要なのは、小手先の知識ではなく、活きた智恵なのだ。 photo by(^_^)σポチ

July 24, 2007

-

試金石

艱難 汝を玉にす神が与え給うた絶好の機会と心しようではないか。叩かなくては開かれない。叩けば、おのずと道は開ける。求めなければ与えられない。求めれば、おのずと手に入る。 すべては、今、試される。すべては、今、ここから前向きに。photo by (^_^)σポチ

July 23, 2007

-

早く来~い!

すっかりカラ梅雨と思われていたが、このところ、雨が続く。各地の水がめも、ずいぶんと息を吹き返してきたようだ。その代わり、青空と熱い陽射しが懐かしい。わがままとは知りつつも、「やっぱり、夏は、暑いに限る!」青い空・白い雲・青い海・白い砂今さらながら、鮮やかなコントラストだと思う。夏よ、早く、来い。 photo by

July 21, 2007

-

どっちがホント?

一躍有名になった「段ボール肉まん」。実は、これを報道したテレビ局の「やらせ」だった。この問題を最初に報道した北京テレビが、「虚偽報道を放映し、悪質な社会的影響を与えた」として、「やらせ」だったことを認め、謝罪したという(日本経済新聞19日朝刊)。う~ん…。こう言ってはなんだが、お国柄がお国柄だけに、これをどう理解すればよいのやら。もしかして、あの遊園地や、あの歯磨き粉や、あのウナギやあの野菜やあのペットフードも、お騒がせは、みな「やらせ」だった…とか?「どっちが本当?」と悩んでいるのは、私だけではあるまい。photo by

July 19, 2007

-

仕方がない

つい最近、物議をかもした言葉だが、やっぱり、それを言っちゃぁ、何ごともおしまいだと思う。しかし、今日は、この言葉を連発してしまった。 「今になって言っても仕方がないだろ。だったら、あの時に言ってくれよ。 まるで、後出しジャンケンだぜ。」確かに、どう見ても後出しジャンケンであり、ズルいと言えばズルい。ただ、覆水は盆には帰らないが、こぼしてしまった水は拭き取らなければならない。お盆をひっくり返してしまったことを悔やんでも始まらないけれど、後始末の「仕方」は、きっと見つかるはずだし、見つけなければならないのだ。ということで…。まっ、それもまた、仕方ないかー ……(*´ο`*)=3photo by

July 12, 2007

全79件 (79件中 1-50件目)

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 2025年11月22日今日の残高

- (2025-11-22 11:20:49)

-

-

-

- つぶやき

- The Alley Cat Cafe 多治見 で、地…

- (2025-11-22 06:00:05)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-