2005年10月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

Memorandum:リーディング公演 「クラシックルネッサンス」

現在形の批評 #15(舞台)大阪・精華小劇場で上演された芸術創造館の企画「第6回クラシックルネッサンス」のリーディング公演観劇メモ。 ★クラシック=古典・近代戯曲2・3月上演予定の4作品の内、村山知義『広場のベンチで』(昭和2年)と岡田禎子『夢魔』(昭和4年)をそれぞれ30分ほど。 ★リーディングとはそもそも何が目的なのか。 1新作戯曲の発表会2実験的作品の試演会 いずれにせよ観客の批評を得、じっくり時間をかけて演劇はもちろん人間と社会総体についての思考を深めるため。 ★村山知義『広場のベンチで』○台本片手にひたすら演技に没頭する。 ○動きはほとんどない。なぜならリーディングだから。 ○戯曲をチラチラ見ながら、覚えている台詞はそらで発語。 ○そのため目線が定まらない。リーディングといえばリーデングだが、稽古場を見ているよう。本来のリーディングが成立していない。 岡田禎子『夢魔』○発語は椅子に座り「読む」、これだけに集中。無用な感情表現はなし。 ○音響、照明の演出あり。 ○戯曲を骨子にして、それに関連する大枠の世界を創出していた。つまり、戯曲表現ではなく、「リーディング」としての演出が勘案されている。 ★2作品の違い。それは、戯曲の紹介に留まるか、小作品にまで昇華させたかの違い。 本公演を観るとすれば『夢魔』。展示会的な催しにも佳作は出来る。★作品上演後、今企画の演出者4名によるアフタートーク。 本番が先のこと故まだ分からないのだろうが、近代戯曲に挑戦することで一体自分達は何を実現させたいのか。自分達の劇団に還元すべき事/物は何なのか。 発展的な発言がいまいち聞こえてこない。これまでの劇団活動の連続性=公演記録が一つ追加されるに留まる感があり、それではちょっと志が低い。

Oct 30, 2005

-

書評:別役実 『ベケットと「いじめ」』

現在形の批評 #14(書評)・別役実 『ベケットと「いじめ」』関係性の中の「孤」 刺激的な本に出会った。二〇〇五年八月、白水社から刊行された別役実著『ベケットと「いじめ」』がそれである。 別役実はアングラ演劇と呼ばれる、一九六〇年台後半以降に演劇活動を開始した運動家の一人である。鈴木忠志と共に早稲田小劇場を結成し、『マッチ売りの少女』や『象』などの不条理な作品を書いている。また、軽妙な文体の中にも鋭い指摘を突いた犯罪批評や、ユーモアエッセイも書いている。アングラ演劇の果たした役割については全号の拙稿(『現代演劇の変遷と問題』)を参照してもらいたい。そんな別役が作劇において最も影響を受けたのが、本書でも論じられるアイルランド出身の劇作家サミュエル・ベケット(一九〇六~一九八九)である。彼の不条理演劇の代表作『ゴドーを待ちながら』は二〇世紀、世界の演劇を根底からひっくり返す衝撃を与えた。日本もまた然りである。とまあ、予備知識として著者と論じる対象者の簡単な解説もそこそこに、いよいよ本書の書評を中心に評論めいたものを書き付けていこう。 本書は一九八七年に同じく白水社から刊行されたものの新書版である。後に述べるが、この時期に新装されたのにはちゃんと意味がある。前半部分は昭和六一年、富士見中学校で起きた「いじめ事件」を基にして人間というものがいかように変化したのかを分析し、八〇年代当時でいう現代の相貌を読み解く。後半部はその辺りの変化を、ベケットが既に一九五〇年代に行った作劇にその片鱗が見られると指摘し、演劇との考察を試みている。全体を貫いている主張を言ってしまうと、〈現代社会は「関係性」に捕らわれている世界〉ということである。本書は優れた現代のフィールドノートであり、演劇理論書でもある。 「関係性」とは何か。富士見中学校で「お葬式ごっこ」をされ、果ては自殺した学生(鹿川君)は、「いじめ」た者に対して「なぜこんなことをしたんだ」「だれがこんなことをしたんだ」と意見したり、対立・ケンカをしない。もしかするとそういった行動を起こすことによって「いじめ」が沈静するかもしれない。しかし、鹿川君は「何だこれー」「オレが来たらこんなの飾ってやんのー」と言ってしまう。これは明らかにおかしい。状況を受け入れ、肯定する発言だからである。別役によると前者は「個人」というものを前提としているからこそ意見をし、状況を変革する可能性を含む存在としての人間を見る。つまり前/近代的な人間観である。しかし、現代では「個人」が主役なのではなく、「いじめ」を成立させている関係、「葬式ごっこ」が成立させるアトモスフィアー、この「関係性こそが主役」になっていると述べる(二五頁)。こういった状況下では、前/近代的な個人として発言することは「関係性が主役」であるから、その言葉の意味が形骸化する。つまり浮いてしまうだけになる。できることは不覚ながら「関係」を成り立たせる〈場〉に同化し、自虐的になることしか残されていない。 「個人が主役ではなくて関係が主役になってしまっている。おそらく「お葬式ごっこ」の状況はそうだったろうという感じがする。関係が主役で個人がなくなって、それぞれが「孤」になってしまっている場合は、そこに作用している意図、その中にどういう傾向があったにしろ、悪意があったにしろ、冗談があったにしろ、それは全部無記名なものになっている。関係のものになっている。個人のものとして機能しないで無記名のものになっている。」(七七頁) 別役の指摘した状況は極めて「いま」の合致する。例えば、言い訳をするときや何かに感動した時を思い浮かべて欲しい。その内容について一生懸命言葉を尽くして説明すればするほど、伝えたい思惑とズレが生じて空疎なものになってしまうときがある。それを本書に則って考えれば、言葉がそれ自体で意味を内包してるものではなく、ただの「もの」として「物質化」しているからである。 「言葉というものがなぞった、たとえばスキャンダルのフォルムと運動、それがどう存在しどう動いたかということだけが問題となる関係。この場合の言葉はほぼ「もの」みたいな感じですね。言葉の物質化が行われている。従来の言葉の物質化というのは、意味性よりも音韻性みたいなところを重視して、それが物質的にわれわれの生理にどう作用したかというようなことを問題にしますが、それとは違う意味で言葉が物質化されているという感じです。」(一二九頁) 「いじめ」られた者がそれを克服するために思いのたけを対象者にぶつける、この発語者と発語された言葉とが不可分に釣り合った状態、言い換えれば精神と身体の統一。これは近代に発見された人間の内面であり、近代演劇=新劇が目指し、実践してきたことである。 「個人」が「孤人」でしかない「関係性」優位の社会構図を、別役はベケットの『行ったり来たり』『わたしじゃない』『息』の三つの戯曲に見ている。私たちがベケットの戯曲を読んだ感想は往々にして「ナンセンス」や「不条理」といった認識であるが、そのような観念は本書で行われる極めて数学的・論理的な分析によって音を立てて瓦解する。この過程は胸がすく思いになる。ベケットの不条理劇は不条理でもなんでもなく、不条理なのは現代社会であり、その情況を生きる私たち自身もまた不条理な存在なのだ。ベケットはエンターテイメントとしての演劇に付加される一切の要素を取り除き、〈方法としての方法〉を実験しただけなのである。本書が優れた現代のフィールドノートであり、演劇理論書といった事由とはこういうことである。 すると、本書が二〇年近くを経て再び刊行された理由も見えてくる。九〇年代以降の私たちが生きる同時代を振り返ってみると、阪神大震災・オウム事件・少年犯罪・援助交際・無差別テロ・小学生による殺人・ネットを使用した集団自殺、及び殺人事件。ここに挙げた様々な事件・事故は「関係性が主役」である社会環境を「孤人」として生きる人間の変容の末に起こったものと見ることは可能ではないだろうか。出版された八〇年代よりもさらに私たちは存在不安に陥っており、人間は自己を支配する様々な関係性に身を置いて、皆と同じ意識感覚(こういったのが大衆迎合を生む要因でもあろう)を持たなければつまはじきにされる社会に生きている。ネットの存在はその典型である。文字という名の「物質」が氾濫した中では、温かな・豊かな人間性を回復することはもはや絶望的である。キーボードに文字を打ち込む人間と打ち出された文字=物質とは乖離している。ネットが支配する関係は「無記名性」であるがゆえ、いくら他者を攻撃しようとも生身の身体が傷つくことはない。それは某巨大掲示板や、静岡県で最近起こった娘による母親に対する毒殺未遂事件で、実験という名の殺人記録をブログに書き込んでいた事実がはっきりと証明している。情報の行き来と仮想のコミュニケーションは逆説的な閉鎖性を生み出す結果をもたらした。そんな中で演劇が果たす役割とは何か。九〇年代以降の小劇場演劇の特徴として松井周氏は、「(演劇は)人間を一度、ヒト科の動物として捉えなおし、その習性や反応などの「外面」を観察」するものが隆盛であり、それは「観客の視点を超越的な視座へ高めてくれる効果」があると述べる。(注)平田オリザ的ないわゆる「静かな」演劇はまさしく先日したネット上での傍観姿勢と合致する。いくら演劇は社会を写す鏡だとしても、これでは現状報告・現状観察日誌以上ではない。現実の〈情況〉を〈結果〉としてぽんと提示するのではなく、創作者側が積極的にその〈原因〉と〈問題点〉を探り、風穴を空けるくらいの気概が必要だろう。時に誤読したっていいではないか。私たちは何も演劇に新劇的啓蒙を求めてはいない。演劇というフォルムを使い、どう有機的に〈思索〉したのか、その軌跡に触れたい。そうでなければアナログな演劇をする意味性がないではないか。 本書の締めくくりは、ベケットの戯曲からの脱却は可能かを問うている。事態がより深刻さを増した現時点ではますます困難な相談である。注 『ユリイカ』 青土社 二〇〇五年七月号所収 松井周「ポスト「静かな演劇」の可能性」

Oct 19, 2005

-

文学系同人誌『肥溜果実』2号

さて、文学系同人誌『肥溜果実』2号が 10月15日に発売されました。 今号は・・・ 小説5本、批評1本、詩1本、戯曲1本、エッセイ1本 で構成されています。 購入は↓まで。 http://www.koedame.info/home.htm

Oct 17, 2005

-

唐十郎作品連続上演(公演情報)

唐十郎が今「旬」だ。プロフィール↓ 65歳で未だに「演劇とは」を追求し、舞台に立ち続ける演劇界の「餓鬼」の演劇魂には頭が下がる。 『北の国から2002遺言』に出演しトド撃ち漁師の役を演じた 人、と言えば思い出す人もいるだろう。 三島由紀夫を知っているすごい人であり、それだけでも私からすれば雲の上の人である。でも、権威的な印象はない。笑顔が素晴らしいからか。感性が若々しいからか。とにかく人を惹きつける魅力がある。 さて、この秋はそんな唐十郎に魅せられた者達による唐作品の上演が相次ぐ。 ○舞台 ・唐ゼミ★『黒いチューリップ』『盲導犬』(中野敦之演出) ・唐組 『カーテン』(唐十郎作・演出・出演) ・MODE+近畿大学演劇・芸能専攻『風の又三郎』(松本修演出) ・KARA COMPLEX『調教師』(内藤裕敬演出) ・新宿梁山泊『風のほこり』(金盾進演出) ○映画 ・『ガラスの使途(つかい)』(唐十郎脚本・主演 金守珍監督) ○書籍 ・『教室を路地に!』(唐十郎・室井尚著・岩波書店) ずらっと並べて以上である。注目は唐ゼミ★とMODE+近畿大学演劇・芸能専攻である。唐氏が横浜国大で教授をしている時に出来た劇団が前者であり、定年退職後、今年の4月から近畿大学で客員教授に就任されるきっかけとなったのは『唐十郎フェスティバル』の成功があったからである。 『風の又三郎』はキャストを入れ替えながら再演をかさね、東京公演を実現させた。この作品は同大学のレパートリーになるのではないか、と思っている。老舗の学生劇団があるように、作品が受け継がれ、伝統になっていく。素晴らしいではないか。年輪を重ねることでいつまでも行き続ける。それも若者の手によって。 唐作品の連続上演の理由の一つは、鬱屈した時代の打破を狙おう、そういう意思があるのかもしえれない。土着的でロマンティシズム溢れる唐作品は「ここではない、どこか」をよみがえらせる力を備えていると思う。 そんな演劇ならではの体験を味わえる数少ない作品群である。大阪でも上演して欲しかったな。

Oct 10, 2005

-

演劇評論:『現代演劇の変遷と問題』(その1)

現在形の批評 #13(演劇評論)『現代演劇の変遷と問題』(その1) 今日まで何千、何万人という若者が劇団を組織し、その内外で俳優、劇作、演出家を志向してきた事実は確固として存在するが、彼/彼女達が自由に劇団を旗揚げし、独自の演劇スタイルでもって活動ができるのは、「アングラ」という今では死語となっているかもしれない冠を科せられた演劇人達の功績に拠る処が大きい。 状況劇場(六二~八五年)-唐組(八五年~)-、早稲田小劇場-八五年にSCOTに改名し、現在はSPAC-という劇団で一九六〇年代後半以降に活動を始めた主宰者の唐十郎、鈴木忠志がその代表者である。「アングラ(アンダーグラウンド)・小劇場演劇」と呼ばれる語彙は、非商業ベースに乗った商品に対する既成価値観を確立した権力側からの揶揄を込めた<地下>という意味である。それはもちろん演劇だけではなく、ATG映画や音楽でも同様であり、当時の若者達によるそれらの表現がいかにラディカルであったかの証拠とも言えよう。演劇では他に寺山修司の天井桟敷(六〇~八三年)、三劇団(自由劇場・六月劇場・発見の会)による移動劇場用のセンター(拠点)として結成された、演劇センター68/69-68/71黒色テントを経て黒テント―や蜷川幸雄、清水邦夫、石橋蓮司らが結成した現代人劇場(六八~七一年)・のちに櫻社(七二~七四年)-、太田省吾の転形劇場(六八~八八年)といった劇団が同時期に活動を始め、まとめてアングラ第一世代として現代演劇の新しい潮流を持ち込んだのである。 彼らの劇団は何が新しく、且つ何を理念として標榜したのか。それは明治期以降、イプセンやチェーホフといった西洋近代劇を輸入紹介し、演出家を頂点として俳優とスタッフが戯曲を正確に解きほぐして咀嚼し、登場人物の心理・感情を第一義的に思考して演じ、それをまた観客へと伝えることによってある種のカタルシスを与えるリアリズム演劇であるところの”制度”としての新劇を批判したのである。この手法は戯曲=作者を頂点とし、俳優は観客へ戯曲の文学性(文章で書かれた台詞で形成されたテーマ性)を伝えるための通低器でしかなかったのである。そのことを鈴木忠志は次のように記述している。 「それまでの新劇を中心とした現代劇は、ひとつの使命感に支えられた啓 蒙運動という側面をもっていた。演劇行為がなにほどか新しい社会建設 を担う人たちの精神的な支えになるというものである。そして、そうい う信念はただ単に創造者側のみならず観客の側にもあって、そこにはあ る種の連帯感が成立していたといってよい。」(注一)(鈴木忠志 『騙 りの地平』) 唐十郎や鈴木忠志が新劇に対して行った演劇活動はまずなによりも俳優の身体をその拠り所としたのである。しかし、決して戯曲を無視したわけではなく、書かれた台詞を身体によって肉化して取り込むことによって、自由になろうとした。「作為された集団が非日常的な共同性を獲得し、その質によって日常的現実に侵犯的に向かい会う」(注二)(鈴木忠志 前出)ために俳優それぞれ固有に持っているであろう「生活史」を基調とした濃密な劇集団を「集団性を背負ったことば」でもって創り上げる。また、そこに観客の想像力を介在する余地を設けていたために相互にスパークし、一回性の濃密な劇的想像力が創出されたのである。その理論を唐十郎は「特権的肉体論」として、佐藤信は「運動の演劇」、寺山修司は「見世物の復権」と呼び、規制の演劇を批判し、乗り越えようとしたいわば<格闘と闘争>を六〇年代後半に実行したのである。 その理念は今も生きており、今年の春に公演した唐十郎作・演出「唐組」公演『鉛の兵隊』を観ることで身をもって確認した。唐十郎の紡ぎだす舞台の最大の特徴は、舞台と観客が織り成す想像力が無限大に膨れ上がり、豊かな時間を創出する演劇の本質を物語る劇団である。それを作り出す要素としての特異な劇空間と役者はどこにも誰にも真似ができない。 私はその現場に対峙した時、なぜ舞台を観るのかを考えさせられた。その理由は役者を媒介として観客自身の自己とは何かを探るためではないか。しかし役者に自己投影する事とは違う。鏡に映ったものは反対なように、決してそっくりそのまま目の前の役者にはなれない。日常生活に埋没する中で見失いがちな自分を客体化しするためである。テレビでは毎日ニュースで社会の真実を伝えているかのようで、それも編集加工したフィクションを見ているにすぎない。だが演劇はフィクション(戯曲)を肉体で編集加工(表現)された時、特別の真実がある。その真実は役者の人間性であり生きざまかもしれない。観客にとってもその真実は、時にダイレクトに切実な問題として訴える「何か」があるのだ。演劇におけるリアルとはそういう事である。再び鈴木忠志の記述から、アングラ・小劇場演劇の特徴及び、そもそもの演劇の本質を説いている箇所を引用する。 「一九六〇年代後半以降に活動を始めた演劇人は、演劇とはどこかむこ うの方にあるものではなく、好きなときに、好きな場所で、好きなよう に、好きな人を集めて成立させることができる個人的な行為であり、ひ とりの人間とそこに立ち会うもうひとりの人間がいれば成立する、もっ とも原始的かつ素朴なコミュニケーション以上でも以下でもないものと とらえていたということである。」(注三)(鈴木忠志 前出) 彼らの運動は新劇に対してのそれであったにも関わらず「政治的な領域から文学的な領域へ七〇年安保闘争で権力に徹底的に叩き潰つぶされた人々が、屈折して流れ込んだことが、演劇の領域内とはいえ、権力に対峙していた唐を支持する潜在的な基盤になった」(注四)(山口猛 『同時代人としての唐十郎』)と記述されているように既成政治に反発することでこの世の不満、不条理を告発しようとした当時の大学生を中心とした若者と、既成演劇に対抗した演劇人がシンクロしたことで、時代の代弁者・無頼者として最前衛へ押し上げられたことがここから読み取れる。 その後、七〇年代、八〇年代とアングラ・小劇場は第二世代・第三世代と変遷しながら着実に時代を代表する演劇人を輩出してきた。八〇年代の演劇は、メセナやスポンサーがついた冠公演が増え、経済主導型になった時代であり、芸術性よりも集客力のあるエンターテイメント志向の若者劇団に人気が集中し、九〇年代に登場した平田オリザ-青年団(83年~)-を筆頭とした、いわゆる「静かな劇」に至り、唐や鈴木のようなアングラの臭いはもはや感じることがなくなり、彼ら第一世代の土着精神、芸術性を引き継いだ演劇人系譜というものがなくなる。代わりに多様な価値観が雑多に存在する時代性に符号を合わせるかのように平田的演劇や松尾スズキ-大人計画(八八年~)-やケラリーノ・サンドロヴィッチ-劇団健康(八五~九二年だが〇五年一時復活)を経てナイロン100℃(九三年~)-らのナンセンスコメディが台頭している。 良くも悪くも第一世代は健在であり、新作舞台を創り続けている。しかし、90年代-もしかすると80年代後半から兆候はあったのかもしれない-以降の新しい演劇と彼らとの断絶が認められるのは、やはりアングラ世代の求心力が低下したからではないだろうか。時代を経るにつれて唐十郎は新劇人しか与えられていなかった岸田戯曲賞を受賞し、鈴木忠志は海外公演を成功させ、蜷川幸雄は商業演劇へと進出していき着実に社会認知を受け、異端児であった存在はいつしか安定性を獲得して大家へとなっていく。つまり牙を抜かれてしまうのである。それでも第二世代のつかこうへい-つかこうへ劇団(七四~八二年)を経てつかこうへい事務所(八九年~)、竹内銃一郎-劇団斜光社(七五~七九年)を経て秘法零番館(八〇~八九年)-、第三世代の野田秀樹-劇団夢の遊眠社(七六~九二年)を経てNODA・MAP(九四年~)-、川村毅-劇団第三エロチカ(八〇年~)-、第四世代の鴻上尚史-第三舞台(八一~〇一年・十年間封印中)等へと世代が続いたのも、何らかの影響を受けた上で舞台創りをしてきたからである。今日では世代で括ることもできないほど劇団の数は膨大に増え、多種雑多な作風が存在している。アングラのアングラたる所以の思想が濾過され、どの色にも染まる純粋液としての「演劇」だけがあり、その中にかつてのアングラ世代も存在しているというだけなのかもしれない。(その2へ続く)

Oct 8, 2005

-

演劇評論:『現代演劇の変遷と問題』(その2)

現在形の批評 #13(演劇評論)『現代演劇の変遷と問題』(その2) 演劇界における影響力が減少した唐十郎と鈴木忠志だが、彼らの明暗はやはり無視できない大きな問題である。唐は九七年から〇四年まで横浜国立大学の選任教授を務め、現在は近畿大学の客員教授に就任している。なぜ、大学教授という体制側の最たるポストに就いたのか、それはおそらく唐は少なからず舞台創作に限界を感じており、何らかの打開策が得られるのでは、との思いから引き受けたのだと思う。同じような内容は唐自身も語っている。その結果、〇三年に上演した『泥人魚』で唐は紀伊国屋演劇賞、読売文学賞、鶴屋南北戯曲賞を同時受賞したのである。ここに、常に「演劇とは何か」を考え、そのためには貪欲に新しいフィールドへ飛び込もうとする気負いを感じる。 一方、鈴木忠志は静岡県へ立てこもってしまった。舞台創作は専ら静岡県舞台芸術センターと海外公演を中心としている。スタニスラフスキー賞を受賞するなど目覚しく活躍する一方、日本での公演が少ないのである。今や鈴木忠志を知ろうと思えばファナテックさにあふれるかつての著書を読むことしかない。そんな彼らの演劇理念が今の若い世代に与える影響力の低下は不可避である。演劇はいくら言説を費やしても実践の場=舞台に勝ることはない。 結論として言っておきたいことは、今こそアングラ世代の行った軌跡を踏まえる時期ではないかということである。それはアングラの復活を意味するものではない。先述したように演劇と社会状況は密接であるからだ。問うているのはこれまで述べてきたアングラの「思想」である。このままでは演劇はテレビドラマの二番煎じに成り下がってしまう。いや、すでに先述したように80年代以降の小劇場のポップ化現象により演劇はテレビの下位に位置づけられ、「いま」は「テレビ>映画>演劇」の表現階層が重視される順である。演劇をする理由を聞かれた若者の答えが「テレビに出て有名になりたいから」である。単なるステップアップしか考えられていず、「有名願望演劇」とでも呼べそうなものが闊歩している現状には危機感を抱かずにはいられない。 しかし、発表される作品の傾向が「笑い」か「自分探し」に二分され、演劇でないとならない作品が減少していくのは当然といえば当然である。理由は明瞭である。先に挙げた表現階層順がそのまま私たちにとって身近な存在の順だからである。私自身、テレビドラマを見て演劇まで繋がってきた人間である。少し違ったことは、興味を持った俳優が舞台俳優であり、シナリオを書いたのが劇作家だった点であった。様々なことへの門戸が開かれているのがテレビである。それから演劇の世界へ飛び込むことは大いに結構だが、テレビで出来る事を演劇のフィールドで行うことの不毛性はこれまで述べたことを踏まえればすぐに了解できるはずだ。 アングラの思想を踏まえるには、まず知らなければならない。唐十郎や鈴木忠志が再び注目されている潜在的な理由もここにあると密かに感じている。彼らは老いる暇はない。これからも突っ走ることが求められている。それが、テレビと演劇を混同し、勘違いなものを世に出さないための一つの処方箋である。 コントや漫才は「テレビ」でも「舞台」でも目標が「笑い」であるが故に受け入れることは容易い。が、同じ演技であっても「演劇」と「ドラマ・映画」では性格が違う。この論考は演技に特化したものではないので詳しくは論じないが、日常生活における人々・感情を移行させる「リアリズム」では成立しないのが「演劇」であることを記しておく。 演劇はもはや運動ではなくなったのだろうか。演劇でしか成しえない劇的興奮が感受できる作品はもはや無理なのだろうか。否である。そのためにファッションとしてしか捉えられていない演劇を見直し、アングラの思想を再考する所から出発しなければならない。引用文献(注一)鈴木忠志 『騙りの地平』 白水社 1981 pp.112(注二)鈴木忠志 『騙りの地平』 (前掲) pp.69(注三)鈴木忠志 『騙りの地平』 (前掲) pp.113(注四)山口猛『同時代人としての唐十郎』 三一書房 1980 pp.11参考文献 扇田昭彦 『日本の現代演劇』 岩波書店 2000

Oct 8, 2005

-

劇評:水の会 『もの凄いイエ』

現在形の批評 #12(舞台)・水の会『もの凄いイエ』10月1日 芸術創造館 ソワレ「ニート」の謳歌やっぱり…。そんな印象の舞台だった。住民が減少し立ち退きを余儀なくされた集合住宅の一室を舞台に、日常的台詞が応酬される。その言葉は大阪弁。もう何回、こういったシチュエーションを目にしただろう。早い話、身の丈に合った人物(日常の人物)の機微を通して物語られる社会の暗部のあぶり出しという趣向はこのところ小劇場でよく上演されるが、どれも画一的で私は良しとしない。この舞台はドラマ構造が1元的であるため余計に陳腐になっている。ストーリーは立ち退きを余儀なくされたにも関わらず、今だ住み続ける住民(男3人・女2人)の謎に、取材に訪れたフリーライターが直面するというもの。その理由は、かつての住民に自分の住む場所は自ら選ぶ権利があることを主張した者がいて、その姿勢にいたく同調したからである。その人の信念を貫き通すために何があっても立ち退かないというのだ。しかし、その人、前田さんなんて人は実はいない。在るのは「マネキン」のみ。つまり、彼らは住み続けるための口実に、いもしない人物を共同幻想化し神格化することでかろうじてアイデンティティーを保っている存在なのだ。彼らは働きもせず、小さなコミュニティーであるこの住宅を守ることにのみ躍起になっている(例えば、中学生が遊びに来れば追い出し、他人が入ってこないように多くの罠を仕掛ける)まるでそのために彼らはニートにならざるを得ないと主張するかのように。だから、そこに引っ越してきたライターが取材のためであることが判明すれば、とりあえず排除に向かう心理が働くことも理解できる。前田さんがただのマネキンであることを突き止めたライターだが、逆に新たな前田さんとして部屋へ閉じ込められてしまう。住民達は、前田さんがマネキンから生身の人間に格が上がったことに大きな喜びと達成感を得る中、終わる。この舞台の最大の欠点は、ニートの側しか描いていない点である。ニートの謳歌で終わっても、「だからどうした」と言うしかない。ニートの現状や生態を描いたのだとしたら、そんなことは既にテレビや新聞で知ってことである。フリーライターは現実を見ない住民を変化させるべき人物であるのに、取り込まれしまって意味を全く成さない。戯曲に仕掛けやドラマがないのでは面白いはずがない。途中、「イエ」がモチーフな所から安部公房の『赤い繭』のような寓意劇も期待したのだが。80万人以上いると言われるにニートだが、実情は個々異なりニートにならざるを得ない人も大勢居るはずだ。そういうことも取り上げず、ステレオタイプ的にしか捉えられていない。これでは、演劇をする若者も「いつまでも夢ばかり見ないで働け」、「ただ遊んでるだけじゃないか」と芸術の本質を見ないで嫌悪する大人の文句に加担するに等しいではないか。ニートがニートの舞台を創る。最悪な円環である。そうならないために、確かな批評眼がこの手の舞台には要求される。

Oct 2, 2005

-

文学系同人誌:「肥溜果実」

文学系同人誌『肥溜果実』という季刊雑誌が7月15日、創刊されました。私も同人として演劇批評を担当しています。この雑誌は小説・戯曲・シナリオ・詩・批評といったあらゆるジャンルの文章表現と毎号の特集企画で水準の高い雑誌を目指しています。また、文章投稿も募集しています。興味のある方はhttp://www.koedame.info/home.htmまで 。大阪・日本橋の「JUNGLE」でも取り扱っています。お立ち寄りの際は是非お求めください。URL・・・http://jungle-scs.co.jp/jp/1冊500円です。by藤堂柳伯

Oct 1, 2005

-

劇評:SPAC 『イワーノフとラネーフスカヤ』

現在形の批評 #11(舞台)・SPAC『イワーノフとラネーフスカヤ』『イワーノフとラネーフスカヤ』前回同様、アングラ演劇巨匠の劇評。6月11日 静岡芸術劇場 マチネ鈴木メソッドの現在演劇前体験でいえば、静岡県まで観劇へ出かけた鈴木忠志演出、アントン・チェーホフ原作、SPAC公演『イワーノフとラネーフスカヤ』(2005年6月11日・静岡芸術劇場)もまさにそうであった。この公演は2000年から毎年開催される「Shizuoka春の芸術祭」の一公演である。今年のテーマは「いまギリシア悲劇が現代を語りだす」。この芸術祭は世界からも演出家を招聘した催しである。今公演も日露文化フォーラム特別企画としてロシア公演でも上演される。私は鈴木忠志の著書『内角の和』を読み、その俳優論・演劇論に大いに感化させられた。そして今回、ようやく実際の舞台観劇の機会を得たのである。目的はもちろん鈴木忠志が考案した演技術「鈴木メソッド」をこの目で見たいがためである。しかし、その想いとは裏腹に、強烈なパッションを受けることはなく、印象に残ったのは、鈴木忠志の白石加代子への恋慕の念であったことを記しておく。確かに俳優は硬直した身体を保ち、腹の底から響き渡るように発せられる台詞、下半身に重心を置いた佇まいは様式化された能・歌舞伎といった古典芸能のそれを思わせる。それは知識として認識していた「鈴木メソッド」そのものであった。一つ例を挙げると、『イワーノフ』の場面に出てくる籠の男・籠の女(イワーノフの幻想)と「車椅子の花嫁」(六人)の、全員裸足で移動するコロスである。特に、車椅子の花嫁は左足を折り曲げ、右足の足先のみで移動を強いられている。脚線美と共に力強さを感じさせる場面だ。日常の身体ではありえない束縛を与えられた状態から、それを乗り越えようともがく俳優を通して、私たち観客は人間の可能性の無限大さを感じ取らずにはいられない。もともと「鈴木メソッド」は、鈴木忠志が率いる早稲田小劇場の劇団員であった「白石加代子の演技-身体の古層を現前化したかのような、猫型湾曲した独特の姿勢を見せる」(村井健『シチュアシオン』135頁)演技から触発されて編み出されたものである。つまり、役をただ単になぞるだけではなく、演技者自身の潜在的可能性を顕現化させるための演技術なのである。白石加代子の演技に出会った鈴木忠志の衝撃はそれは相当なものだったろう。この女優にしかない特異な演技を普遍的なメソッド化することにより、俳優のまだ見ぬ様々な可能性を引き出すことが当初の目的であった。「白石加代子という匿名のひとりの女性が、無限に白石加代子という実在の人間に変貌しようとする、裏切られた生の燃焼」(鈴木忠志『内角の和』)という言葉に本質が集約されている。しかし、村井健が「白石加代子が白石加代子を演ずるという二重仮構された演技を踏襲すること」(村井前掲書134頁)になると指摘したように、メソッドの強固な規範化は、演技者の自己意識を画一したものにしてしまう側面と背中合わせなのだ。白石加代子という女優の真骨頂といわれる『劇的なるものをめぐって』シリーズはもちろん観ていないが、ラネーフスカヤを演じた久保庭尚子の姿形はあまりにも白石加代子にそっくりであるので、私は二代目白石加代子を演じているのではないかと思った。もしかすると、鈴木忠志は久保庭尚子にかつて早稲田小劇場を支えた白石加代子を演じさせることで、演出家と俳優ががっぷり四つに組んでいたあの頃をもう一度復活させようととしているのではないだろうかとすら思った。当日配られた解説チラシによると、『イワーノフとラネーフスカヤ』の作品構造自体、『イワーノフ』は「イワーノフが自殺する直前に自分の過去を回想する形の構成…略…イワーノフは言葉をいくら費やしてみても、誰も悩み苦しんでいる自分を救ってくれないし、新たな理想へ向かって行動することもできない……自分が誰からも理解されないという強迫観念にとらわれ、ついには妄想の世界に逃避し、狂気の世界におちていく」人間であり、『ラネーフスカヤ』は「桜の園を買いロパーヒンの思い出として構成され…略…自分の人生の惨めさと空しさから逃れるために、たくさんのおしゃべり=物語が必要」な人間として鈴木忠志はは演出している。これは明らかに満たされない心情を登場人物に託した鈴木忠志自身の空しさの表れと捉えられないだろうか。「鈴木メソッド」のモノローグ形式の演技術はディスコミュニケーションの現代における人間の「孤」の様態に重なり、アクチュアルな表現だと思う。しかし、孤独を孤独のままに観客に想いをぶつける事が果たして何が生まれるか。テクストだけを伝えるのは鈴木忠志の演技論ではなかったはずだ。先述したように、演技者自身の身体(生理)リズムが空間を伝わり、観客に伝染させることが目的だったはずで、テクストはそのための材料にすぎない。鈴木忠志は中村雄二郎との対談で、台詞と空間を内面化させ、身体を通すことにより、確固として俳優が舞台上に存在する=立つことの必要性を語っている(『劇的言語』)。静岡芸術劇場は大劇場ではないが、三階席まであり、その舞台機構は音響が客席の背面から聞こえることによって立体感が出るよう、演出できるほどの立派なホールである。「舞台全体の基調である白は喪失感を象徴している」(解説チラシ)ようだが、照明はほとんど俳優の絶望感を表現させるためにピンスポットが多様され、いくら床を白くしても十分にその意図が反映されたとはいえず、むしろ舞台を狭めることはあっても壮大に広げることはなかった。俳優を注目させるために、照明を暗くしたのではないかと深読みまでしてしまう。つまり、設備の豪華さを駆使しても舞台空間を十分に観客に近しく感じさせるまでは至っていなのだ。これは大劇場と小劇場のそもそもの違いであり、問題点でもある。空間を埋めるために「動物性エネルギー」(音響・照明)に頼ってはならないとは、他ならぬ鈴木忠志自身がかつて語ったことである。最も印象に残るのは『イワーノフ』で、舞台後方にトーテムポールのような長短さまざまな岩があり、そのてっぺんに設えられた籠の中から籠の男と籠の女が顔を出してしゃべるシーン。常に男は女より下に位置する。つまり女性上位に演出しているのである。他にも、籠の女は真っ白な照明がきれいに当たったるが、籠の男にはピンスポットか、籠の女に当てられたこぼれ明かり。花嫁衣裳の女に対し、籠の男は滑稽な風貌だ。-それはイワーノフがユダヤ人の妻アンナを最後まで愛することができなかった理想主義者であり、男の不能性(性的にも経済的にも)の象徴である-。任侠の世界に置き換えた『ラネーフスカヤ』では、ラネーフスカヤは姐御であるが、ガーエフは杖をつき、ロパーヒンは片足を負傷したやくざである。チェーホフの描いたラネーフスカヤは全ての物を失い焦燥のもとにパリへと戻ったのに対し、鈴木忠志の演出したラネーフスカヤには「惨めさと空しさ」はない。むしろ颯爽として、新たなステージへと頭を切り換える姐御の潔い決断が現れている。女は簡単に昔のことを吹っ切れるのだ。両作には女尊男卑が根底に流れている。以上のことを踏まえれば、鈴木忠志にとって白石加代子というかつての仕事仲間が如何に重要であるかが強く印象付けられる。そのことが、この舞台は白石加代子を失ったことによる不能性を表現している舞台ではないかと忖度する理由である。私は決して鈴木忠志を否定しているわけではない。氏の演劇論には多大な影響を受けているし、今でも演劇を考えるときの根本となっている。ただ、その思いで吸収した理論と実践の作品との狭間に今や乖離が生じていることがまた、巨匠の運命なのかと思わされたのだ。

Oct 1, 2005

-

劇評:唐組 『鉛の兵隊』

現在形の批評 #10(舞台)・唐組『鉛の兵隊』今回と次回は、唐十郎率いる「唐組」と鈴木忠志率いる「SPAC」、アングラ第一世代の劇評を掲載する。唯一無二の表現形式舞台と観客が織り成す想像力が無限大に膨れ上がり、豊かな時間を共有できるのが唐組であり、演劇の本質を物語る劇団である。それを作り出す要素として劇空間と役者の特異さが語る歴史は誰もが指摘している。毎年恒例、大阪城公園・太陽の広場を皮切りにする唐組春公演の季節がやってきた。思えば私が始めて唐組に触れたのは同じく太陽の広場であった。ちょうど一年前の『津波』である。乳房を連想させようにテントの頂から天空に突き出た膨らみと紅色は、確かに母親の胎内を連想させた。また日中、グランドに佇むテントは「その時」を見据えて不気味な静寂さと共に地にへばりつくヒトデのようでもあった。そして夜、のっそりと開口したテントは息吹を与えられるや否や、一時の幻魔空間を立ち上げる。その張本人である唐十郎の登場シーンは衝撃だった。下手側のテント脇が突然開き、遠くから自転車でやってくる男。それだけでなく、なんと便器を背負っているのだ。観客の拍手に迎えられ、花道を歩いて舞台へと立った唐十郎の姿態は圧巻である。ラスト、便器を抱いて水槽の中へ沈んだ後、ノーチラスとなって再び花道へとやって来た唐が体現する潜水艦が、便器を繋げただけで表現するあたり、下層の事物を掬い取って科学を逆説的に風刺する想造力の豊かさを感じた。その後、秋には滋賀県栗東まで追いかけ、『眠りオルゴール』を観劇。その時は変わって、高々とそびえるビル郡を借景にした紅テントがそこにはあった。近くにショッピングモールがあり、隣にはこれぞ公共ホールと思わせる栗東芸術文化会館さきらがある。砂と石のグラウンドである太陽の広場でのテントは砂漠の中にある遊牧民の唯一の安息所といった感じだったが、ブロックをはずし、土台を打ち込んだテントは安息所というよりも都市にしっかりと腰を据えて敵に対峙する山賊の櫓を連想させた。さきらホール内の明かりがまるで紅テントの格好のライトアップをのように見え、周囲の環境を取り込む魔力をも目の当たりにした。以上の体験から、今回も楽しみにしていた。三度目の大阪城公園での紅テントは再び遊牧の佇まいで静観していた。ワゴン車の受付と立て看板が懐かしい。だが、その静観は嵐の前の静けさであり、ねっとりと湿っぽく不思議な求心力を発している。紅テントはただ芝居をするための道具はなく、それ自体確かに息づく生き物である。計三回の唐組経験であるが、テントという特異な劇空間は公演場所と時間によりかなり印象が違うことが了解された。これは建造物として建てられた劇場では感じることがなかった点である。舞台を観る事が第一義の目的になりがちな劇場公演と違い、演劇前体験とでもいうその「場所」へ行く事の楽しみがテント劇にはある。滋賀県まで行った理由もそのためである。この体験は維新派公演『キートン』においても感じさせられた。テントと野外劇場に共通する劇空間の設え方による作用が大きい。本能として人間に備わっている開放されたい欲望、それを的確につかみ採り、刺激していく唐十郎や松本雄吉が紡ぎ出す空間演出の妙。遊牧や山賊といったワードを想起させるのは、そこに含有する本能的な側面を刺激されるからである。『鉛の兵隊』においてもやはり注目するのは唐の登場の場面である。今回は初めから水槽の中に入っていた。水ではなく塩が入っている水槽である。かなり後ろの上手側に座っていたためそれが塩だと全気付かない。まさに鮭のように塩漬けになり、丸まって微動だにせず静止しているはずの唐十郎の集中力は驚愕に値する。(実際は塩付けではなく、前面に塩のペイントを施したものであることが登場してから判明するのだが)その後、鬱積していたパワーを異様なまで豊かに開放するように飛び出た唐に対し観客は拍手喝采である。私ももちろん同様だ。その時、体中の血液が逆流し、激しく興奮していた。要所に観客は拍手し、役者に対して声を掛けるテント内は大衆的な雰囲気で充満している。そこには唐組という個別ジャンルが成立してると思わされる。私を含め観客はなぜこうものめり込んでしまうのだろうか。それはこの作品を手がかりにすればモチーフである「スタント」がキーワードになりそうだ。「スタント」を辞書で調べると<1離れ技・妙技、2自動車や飛行機の曲乗り>という意味がある。登場人物の二風谷ケンは、硫黄とバリウムが溶けたドラム缶に映った満月を掴もうとして親指と人差指の指紋を失った月寒七々尾の代わりに探す旅に出る。指紋は個人を判定する唯一無二の物である。それを代わりに取り戻すという事に他人へ生き写しになることを暗示させる。指紋はガラス製の砂時計に付着している事が明らかになる。だが、ラストで二風谷自信が熱された鏝を掴んでしまい指紋が消えてしまう。そして数日後二風谷は言う。二風谷「七々尾がいつか言ったように、ぼくも何日か経つと、使ったグラスやドアノブをしみじみ見ていた…(略)…ニス塗りの表面に、糸を張った時だろうか、トマトしぼりで一度受け取った時なのか……愛用の楽器を汚す乱れた指紋がいくつかあった。」en-taxi 09号 別冊付録 唐十郎『鉛の兵隊』135頁スタント人生を歩んできた二風谷は、自身を存在する証しを確認し、生きる希望を抱き旅立つ姿は感動的である。「人は誰かの代わりになれるか」を問うこの舞台は演劇に通じるものがあるだろう。周知の通り唐組の役者達のその迸るエネルギーはとてつもないものがある。演技の型があるのでは、と思うほど肉体とセリフが絡み合い、小気味の良いテンポが生まれている。素人はもちろん並大抵の役者ではなかなかこの俳優術を習得するのは困難である。私達が唐組の役者に格別の喝采を送るのは、自分には出来ない事(唐式俳優術とでも言おうか)をやってくれている事への賛美なのではないか。先述した人間の始原的欲であり、非日常願望や変身願望を刺激するのが唐組の役者達であり、紅テントという生き物なのである。二風谷を役者、七々尾を観客とするならば指紋は両者を繋ぐための(一本に伸ばした)糸とも読める。その糸を通して観客に役者体が発する熱が伝わる、そして我々は拍手喝采でスタントマン(役者)への表現を返す。そのような相互関係が成立させる空間だからこそ、まさに芝居の王道、大衆性を感じさせるのだその意味ではやはり唐十郎という存在は特別である。塩の入った水槽から登場するだけでなく、その後、バケツの水を何杯も浴びせらる。私には絶対出来ないことであるが、それをやってくれる唐十郎に小気味良さと共に羨望にも似た感情が湧く。このシーンは唐十郎の磁場が最高潮に達した所である。観客が見たい事を惜しげもなく披露するからこそ血湧き肉踊る感覚になるのである。私は特権的肉体を持った四谷シモンや麿赤兒といった俳優がいた状況劇場を知らない。しかし、一つとして同じものがない指紋を役者個々に存在する特権的肉体置とも置き換えると、唐組の若手の役者は身近に特権的肉体を備えた唐十郎を手本とし、自らも独自のそれを模索した存在になるのは必然である。役を淡々とこなす演技術ではなく、鈴木忠志の言葉を借りるなら「生活史」をも含めた自己発見の作業を通し、他の誰でもない「個」を探る演技が唐組の役者達には感じられる。小劇場の俳優が役の人物をスマートに立体化している点と違い、自らの肉体とは何なのかを、役と激しく格闘させる事により発見し、提示する事を繰り返している者達なのだ。状況劇場から唐組と名称を変えながらも長年にわたり活動し、また唐ゼミ☆という新しい若手世代の継承者が続いているのも、そういう欲望を持った人が尽きないからである。その受け皿として手を広げているのが唐十郎なのだ。波紋は確実に広がっている。観客も同様である。なぜ舞台を観るのか。それは役者を媒介として観客自身の自己とは何かを探るためである。しかし役者に自己投影する事とは違う。鏡に映ったものが反対の像を結ぶように、決してそっくりそのまま目の前の役者にはなれない。しかし、日常生活に埋没する中で見失いがちな自分を客体化した姿を写し出す。テレビでは毎日ニュースで社会の真実を伝えているかのようでいて、編集加工したフィクションではないかと疑わざるを得ないものが垂れ流されている。だが、フィクション(戯曲)を肉体で編集加工(表現)して、第三の真実を出来させるのが演劇である。その真実とは役者の人間性であり生き様から透けて見える人間存在論である。観客にとってその真実は、ダイレクトに切実な問題として訴える「何か」に十分である。演劇におけるリアルとはそういう事であり、魅了する力だ。では私にとっての「何か」とは。それは「個」の意味と重要性である。私はどちらかと言えば個人行動を好んできた。しかし、総合芸術である演劇と関りって、一人でいる事は「個」ではなく「孤」でしかなく、集団において自分にしかできない役割を見つけた時、初めて個人となることを痛感させられた。「孤でいる」と「個である」との間には千里の径庭がある。唐組の役者達は全員の色が違うからこそ一人一人の顔が浮き立つ。それが、集団の中から形成されたものであることは見逃してはならないだろう。特異な劇空間と役者、詰まるところ唐組の魅力はこの2つであり、唐十郎は最大限にこの2要素を屹立させるために仕掛け続けるのだ。

Oct 1, 2005

-

d劇評:クロムモリブデン 『ボーグを脱げ!』

現在形の批評 #9(舞台)・クロムモリブデン『ボーグを脱げ!』9月12日 HEPHALL ソワレ物→家族→戦争この作品はキワキワな問題を、あくまでもゲーム感覚で楽しく描く。 冒頭から、登場人物達が2人ずつ4組に分かれて「たたいて、かぶって、じゃんけんポン」ゲームを始める。その道具は剣道の面を防具、竹刀を攻め具にしたものであり以下、 バケツとハリセン・フライパンとナイフ・モデルとカメラといった具合に進行してゆく。一見何の意味もない取り合わせでまた、ゲームとしても相応しくないように思えるこれらの物だが、 実はゲームのプレイヤー同士は息子と父、妻と夫といった親類関係であることが分かってくる。 彼らはDV、幼児性愛といったいわゆる問題を抱えた家族達であり、仕様する道具は家庭内で繰り広げられる加虐・被虐の象徴物として劇を支える役割を担っている。このゲームの行き過ぎはついに死者を出す結果に至る。殺された女性が最期につぶやいた「リセットしよう」の言葉がこの舞台の核である。リセットとは文字通り一からやり直すことを意味する。彼女にとってのリセットとは殺した人間に報復することである。ボコボコにやっつけることによって恨み辛みを果たすことの不毛さは明らかだ。ここには家族であっても話し合いが通じないディスコミュニケーションの様が看取できる。しかし、この部分はさられに大きな意味へと接続されているのだ。暗転の中、聞こえる戦火の音。この舞台は戦争を扱った極めて大きな物語であることを暗示するのだ。 するとどうだろう、殺された女性は戦争の被害者から報復する加害者へと反転した人物となる。問題解決のために同じく攻撃することを選んだこの女性に、具体的な国名を代入することは容易い。 物から家族、戦争へとイメージが拡大していくのがこの舞台の骨子である。攻め具と防具は物語を経るにつれて戦争の武器へと変貌していく。身近に溢れた物を、ささやかだがルールを持つゲームからルールなき戦火まで展開させる筆捌きは見事である。遊びから生まれる恐怖。遊びであるからこそムキになり勝ち負けに拘る。ルール無用の大儀を持ち出し、やった者勝ちの論理へとはまり込むや引き返せない事態へと陥ることを制御できない人間の無謀さ。それを耳をつんざくような音楽と歌、笑いをふんだんに取り込んで落とし込んでいる。なによりも役者が全員うまい。音楽に乗せたアンサンブルの演技が枠にきっちりはまり、カタルシスを覚える。個人では特に、報復を行う女性を演じた「エビス堂大交響楽団」の浅田百合子がいい。身体が柔軟で舞台を所狭しと動き、受けの良い演技で笑いを取っている。彼女の演技を昨年、『ハムレット』で観た時は役の大きさに負けていた印象しかないが、こういう役所の方が性に合っていると思わされた。 芸達者な俳優の攻め具を前にすれば、私の防具もすっかりはずれて無防備になるばかりである。

Oct 1, 2005

-

演劇時評:ロクソドンタフェスティバル

現在形の批評 #8(演劇時評)・ロクソドンタブラックロクソドンタフェスティバルの審査員をして フェスティバルのキャッチコピーは「演劇で飯を食う」。しかし、このコピーは名ばかりの印象を拭いきれなかった。最大の原因は「なぜフェスティバルをするのか(しなければならないのか)」の理念の欠如である。「演劇で飯を食う」ことは絶望に近いくらい難しいはずである。にも関わらず飄々と言ってのけてしまえる姿勢に疑問を感じた。次回以降、さらにロクソドンタフェスティバルが発展する様、私からの提言を以下に記そうと思う。 まず、賞金の五〇万円だが、優勝劇団にすべて渡し、二位以下にはスポンサーから頂いた商品を渡すというのはどうだろうか。「演劇で飯を食う」ことが目的であるはずが、一位劇団でも八万円にも満たない賞金だと、参加費を負担しているため赤字になる。やはり競り合って賞金を貰うからにはそれなりの金額を手に入れないと張り合いはないだろう。加えて、賞金を与える劇団を一つに絞るよって参加団体の士気を高めることにもなる。そうなるとやはり参加団体も八劇団ほどにして厳しく劇場関係者で選考することが必要である。 また、審査員に関してもお互いに連帯と議論も生まれる。今回、審査員をしていて、何人かの方とは話し合いをしたが、やはり同じくフェスティバルを審査する者同士、批評を交し合うことは重要ではないかと思う。そうでないと、一つの舞台を見に来たそれぞれの観客、ということになってしまう。審査する以上、審査員にもそれなりの責任感を与えても良いのではないだろうか。また、そうでないと何日も時間をかけて一つの舞台を創った劇団の皆様に対してあまりも拠って立つ立場に違いがありすぎる。審査員だけでじっくり時間をかけて劇団個々についての批評をし合う機会を設けることは必須である。 しかし、ロクソドンタフェスティバルはまだ無名に近い劇団を一般観客である審査員が審査をするからこそ意味があり、他の劇場のフェスティバルとの違いの一因もそこにあるという意見もあるかと思う。しかし、フェスティバルの真の意義は次代の演劇をリードするであろう若い世代に積極的な表現活動の場を与え、支援するためのものだと私は考えている。つまり、企画者先行ではなくあくまでも表現者、および観客先行でなければならない。演劇をする側、観る側にとって最も有益なシステムが求められるのだ。そのことを前提にすれば、例えば他の中規模劇場や公共劇場と提携し、優勝劇団は次のステップとしてそういった劇場で公演を打てるシステムをそこまでやっても良いのではないか。せっかくのフェスティバルである。輪をもっともっと広げて欲しいと思うのである。そういった活動をすることによってロクソドンタフェスティバルの価値も上がるだろうし、本当の意味での劇団のため、観客のため、ひいては関西演劇界自体の新たな風にもなるはずである。今のシステムではあまりにも身内内で決着してしまって発展性がなく、もったいないの一言に尽きる。 利益・経済と芸術性は一緒に手に入れることができれば最高だがそううまくはいくまい。しかし、演劇を志向する者が途切れることなく出てくるのはそれでも演劇に魅力があるからなのである。資本があるのならばもっと若者劇団に協力をしてもらいたい。ロクソドンタの内実を知らない私は勝手なことを言っているかもしれないが、ロクソドンタフェスティバルが演劇の応援・劇団の応援なら、経営の専門家がまずいない劇団の維持のためにも演劇の将来ためにも手を差し伸べてチャンスを提供して欲しいと思う。そういった活動を続けるならば必ずもっと飛躍できるはずである。ただ、フェスティバルの在り方や同世代の作品の動向を少なからず掴めたのも、半年間審査員として観劇の機会を得たからである。 最後に、全十六団体の劇団の内、印象に残った劇団劇団を上げることにする。唯一歴史を相対化しようとした「劇団万国トカゲ博覧会」と一見、自由に何でもできると思われる社会が閉塞感で満ち満ちていることをテーマにした「劇団製造迷夢」である。 また、「劇想 空飛ぶ猫」は近大の劇団であり、[猫組]-「SPOT」作・演出 木村友香-と[空組]-第一の問い「なぜ僕らはここにいるのか」作・演出 萩原宏紀-に分かれ、幻想でしかない現実に生きることの意味ととまどいを共通テーマに作品創りを行った。[猫組]は、顔が見えない関係においてしかコミュニケーションが成立できない人間を、異民族のパフォーマンスとして表現した。(顔を覆った布がそのことを端的に示していた)。審査員の間でも短い時間ながらインパクトを与える内容でおもしろい評価が高かった。日本語をどこかで使ったらば、自分たちのこととして観れ、汚らしい格好と意味の分からない言語が別の意味を持ったろう。町工場を舞台にした[空組]であるが、語られる内容は同年代であれば既に日頃抱いている疑問や寂寞感であったためなかなか内容に入り込めなかったのは残念である。二時間の中に一箇所でも作家が現実をどう捉えているのかが読み取れる部分があればまた違ったはずである。※注 この原稿は、ロクソドンタフェスティバル講評冊子用に執筆したものに 加筆・訂正を加えたものである。

Oct 1, 2005

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

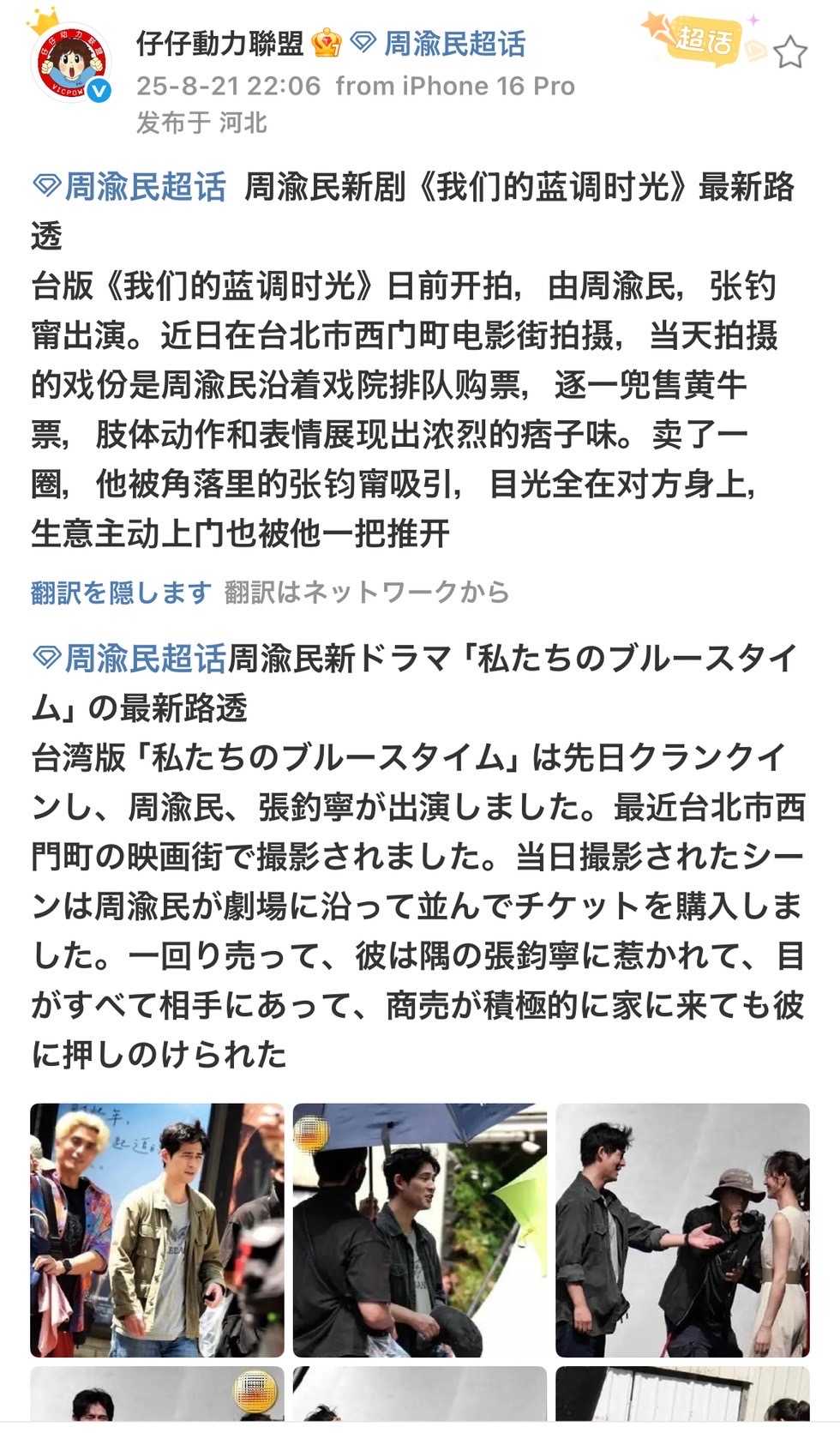

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- おすすめ映画

- 【NHK BSシネマ】2025年12月の映画…

- (2025-11-30 22:29:04)

-

-

-

- NHKおはよう日本 まちかど情報室

- 堕落したメディアの象徴NHK。

- (2025-11-22 05:17:18)

-