2011年01月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

自律訓練法の姿勢とヨガポーズ(シャバアーサナ)

今朝も自律訓練法を1時間ほどしました。自分は、布団の中で起きがけと寝る前練習しているので、仰向けに寝た姿勢で行なっています。ヨガでいうシャバアーサナ(死体のポーズ:くつろぎのポーズ)の姿勢ですね。あお向け寝のくつろぎ姿勢、シャバアーサナは、ヨガの動的ポーズと動的ポーズの間に入れる”静的ポーズ”で、動的アーサナと組み合わせることで、活動とくつろぎ(リラクゼーション)のバランスを取り、その人の生理的、心理的活動の幅を広げることに役立つ立派なヨガポーズなのです。(さらには感覚も投げ出し、宇宙に溶け込む瞑想に繋がります。)シャバアーサナでリラックスしていると気づく、体の重さ、暖かさ、心臓の拍動、呼吸の動きなどを、言葉の暗示により自己誘導していくシステムが自律訓練法です。自律訓練法の姿勢は、椅子に浅く腰掛ける椅子に深く座る(リクライニングソファー)仰向け寝などで行なうとされていますので、仕事や勉強の合間には椅子で坐り行なうのも良いですし、自分は電車で坐れたときも試しています。(これは”慣れ”が要ります。) Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK心身爽快ヨガノート 「自律訓練法は、・・中略・・・ ベルリン大学のシュルツ教授によって開発されたものでありこれはヨーガの真髄をうまくつかみ、心身両面でのひずみを自己調整する科学的な方法として、体系づけられたものである。」 「自律訓練法の実際」佐々木雄二著の中の序文・池見酉次郎筆より抜粋じりつ-くんれんほう [0] 【自律訓練法】精神療法の一。段階的に自己暗示の練習を行うことで,緊張をとりのぞき心身を好ましい状態にする。心身症・神経症などの治療やストレス解消・健康増進などに用いられる。1932年シュルツ(J.H.Schultz)が提唱。 三省堂 大辞林より

2011/01/23

-

寒い朝ふとんの中で”自律訓練法”

今年になって毎朝、起きがけにやり出したことがあります。寒い冬、布団から出たくないときにおすすめの心身操法。シュルツの自律訓練法です。”公式”といわれる自己暗示の言葉に基づき、心身の状態をリラックスさせ自律神経系の働きを整え、心身症的トラブルを改善していくものです。まず第一段階は「腕が重~い」という言葉を頭の中で唱え、腕(利き腕から)が重くなる感じをつかみ全身(四肢)に広げて行く重感訓練です。コツとしては重いと言う言葉で緊張し硬くするのではなく、リラックスして腕自体の重さに気づくことです。努力することより感じることが大事なのです。ブッダの瞑想=初期仏教のヴィッパーサナ瞑想に近いものです。ヴィッパーサナ瞑想的にしてみると、「感じます。感じています。腕の状態を・・力を抜くと重さがあります。重みを感じています。」「左腕も感じてみます・・・・」とこういう風にしていきます。同様に第二段階の温感訓練も、体が持っている温度に気づくことから始め実際に暗示をかけた部分の体温を上げ血行をよくしていくものです。自分は今第3段階まで進めています。「心臓が静かに規則正しく打っている。」という暗示公式でリラックスした心臓の鼓動を感じるものです。リラックスした心臓の状態は最初は感じにくいですね。でもそれが感じられるときには瞑想的な状態が深くなっているのです。自律訓練法はシュルツが、ヨガの行法などを参考にして作った心身リラックス療法ですから、制感(プラティヤハラ:ヨーガ8支則の5番目)や瞑想の入り口です。 「自律訓練法は、・・中略・・・ ベルリン大学のシュルツ教授によって開発されたものでありこれはヨーガの真髄をうまくつかみ、心身両面でのひずみを自己調整する科学的な方法として、体系づけられたものである。」 「自律訓練法の実際」佐々木雄二著の中の序文・池見酉次郎筆より抜粋じりつ-くんれんほう [0] 【自律訓練法】精神療法の一。段階的に自己暗示の練習を行うことで,緊張をとりのぞき心身を好ましい状態にする。心身症・神経症などの治療やストレス解消・健康増進などに用いられる。1932年シュルツ(J.H.Schultz)が提唱。 三省堂 大辞林よりMind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK心身爽快ヨガノート

2011/01/20

-

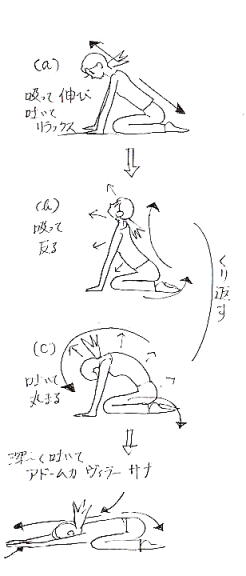

正坐でやるヨガ呼吸体操・その3 正坐後屈ネコ

正坐で行なうヨガ呼吸体操の3番目は、後ろ手をついて骨盤を後傾して上体を丸める、反るを繰り返すものです。後ろに手をついたとき膝が浮かないように下半身の土台を作って始めます。呼吸と動きは前回に同じです。一息でゆっくりとひとつの動きをしましょう。気持ちよく吐く息で丸まり、気持ちよく吸う息で反ります。継ぎ目の無いようになめらかに波打って繰り返します。背骨の下から頭頂まで、動きと呼吸の波を通じさせ、暖めていきます。暖かい血液やエネルギーが、滞っていた部分を通るように大事に大事に動きます。深い呼吸で肺が大きく伸縮し、多くの新鮮な空気が出入りしています。お腹の内臓の圧迫と緩みを通じ内臓のマッサージをしています。この丸まる反るを何回か繰り返した後、吸う息で腰を浮かせる動きを取り入れてみましょう。最初は少しだけ浮かし、吐く息で腰を下ろし丸まり、次に吸う息で加減して腰を上げて行きます。腰を上げたとき体の前面を伸ばし、温まったエネルギーを下半身と体を持ち上げている両腕に流し込むイメージです。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK心身爽快ヨガノート

2011/01/08

-

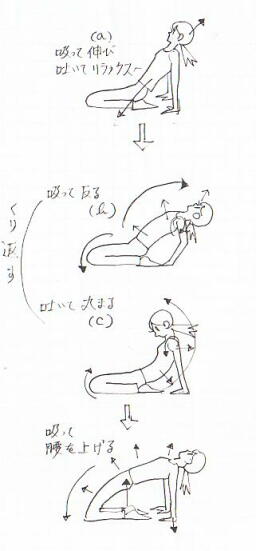

正坐でやるヨガ呼吸体操・その2 正坐前屈ネコ

前回に続き、正坐で行なうヨガ呼吸体操。正坐ネコのポーズのバリエーションです。正坐から膝の前に両手をつく呼吸体操です。(1)骨盤を前傾させた姿勢で、 息を吸い背骨を斜め上下に引きまっすぐ伸ばす、 息を吐いてリラックス。これを2~3回繰り返しウォーミングアップ。(2)つづいて丸める反る動きに入ります。 上体を息を吸って反らせ、吐いて丸まるを繰り返します。 反るとき肩を後ろに回し胸を開き、お腹は前に倒します。 丸まるときは肩を前に回し肩甲骨の間を開きます。 腰を斜め後ろに引っ張られているように上げます。(3)正坐した脚まで気(意識)を通します。 息を吸って反るとき、つま先を浮かせ頭に近づけるイメージ。 息を吐いて丸まるとき、足の甲でしっかり床を押さえます。 簡単な動きでも全身協力です。 正坐前傾した脚では、動きが制限されていますが、0.5ミリでも動かしていくことで ”脊椎と脚の動きの連動”を鍛え磨くことになります(抵抗法)。 (4)何回か動きを繰り返したら、息を深く吐きながら、両手を前方に伸ばし前屈し額を床につけ、お尻は後ろに沈め背骨を伸ばし”チャイルドポーズ(アドームカヴィラーサナ)”で休みます。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK心身爽快ヨガノート

2011/01/03

-

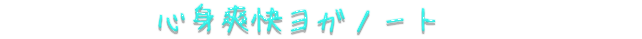

正坐でやるヨガ呼吸体操・その1(正坐ネコのポーズ)

ヨガの動きで、呼吸に合わせ気持ちよく動いていくと、呼吸が苦しいところと楽なところが感じていけます。その苦しいところ、楽なところの幅を広げていくことが、私たちの”命の働きの幅を広げていくこと”に他ならないのです。苦手な動きを、普通に呼吸出来る動きに、楽な動きを、気持ちよい動きに、そして気持ち良い動きを”もっと気持ち良い動き”に。ときには、出来ないこともあります。それもありのまま苦しい呼吸と動きだと認め、出来る範囲の呼吸と動きを大事に行なっていく。簡単な動きだからこそ、深く味わって行なう。これが僕の提唱するヨガ呼吸体操です。今回は正坐で行なうヨガ呼吸体操(正坐ネコのポーズ)です。1深く息を吐いて背を丸め、(イラスト内a)2息を吸って背を立て天地に伸ばし、(イラスト内b )3また息を吐いて背を反らし(イラスト内c)(息を吐いて反ることで体内圧を減らし楽に動く)。4吸って背を立てる。(イラストb)それを繰り返します。細かいポイントは序々にご自分で発見できますし、それが楽しいので細かい解説はしません。イラストを参照に、やってみてください。背骨を動かし、暖めることで上半身の気の流れを良くします。動きを大きくしていくと、丸まる動きを”ウサギのポーズ”へ、反る動きを”ラクダのポーズ”へ広げて行けます。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK心身爽快ヨガノート

2011/01/02

-

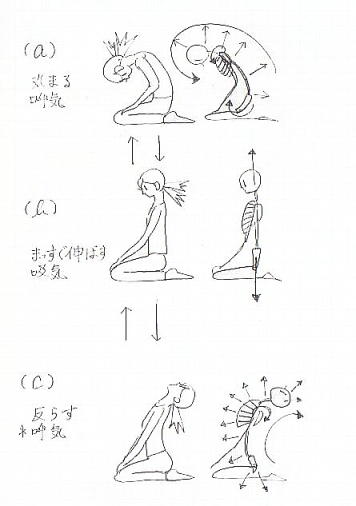

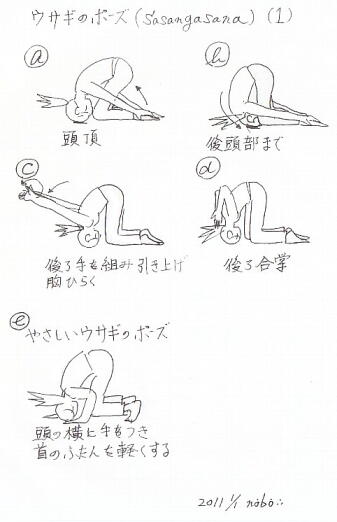

ウサギのポーズ`☆´ヨガポーズノート1

2011年明けましておめでとうございます。ご無沙汰していました。(*^_^*)今年の干支は兎です。そこで今回から始める新シリーズヨガポーズノートは、ウサギのポーズ(ササンガーサナ)から、公開しようと思います。ウサギのポーズは正座から前屈し額を床につけ、後ろに手を伸ばし踵を持ち、お尻を持ち上げるヨガポーズです。頭を下にしお尻を上げて、いつもと違う重力反転で内臓を刺激し血流を改善します。背骨をのばし、背中側の筋肉を伸ばしリフレッシュします。イラストのなかに5つのポーズが描いてあります。左上(a)基本形、頭頂をつけるウサギのポーズ 額を膝の前につき、お尻を上げ踵を持つポーズです。 きつい方は、額を膝から離してついてみて下さい。 後ろの手も踵を持たなくてよいです。右上 (b)難しいウサギのポーズです。後頭部を床につけるようにしていきます。 肩から首が大分柔らかくないと難しいです。 カルナピーダアーサナ(耳を挟むヨガポーズ鋤のポーズから入る)を上半身から動かしてやるような感じです。中左 (c)後ろに手を組んで頭の方に伸ばして引き下げるウサギのポーズです。 肩、肩甲骨周り、胸椎をほぐし胸を開いていきます。中右 (d)c同様の効果です。後ろ合掌でするウサギのポーズ。 さらに胸を広げ深い呼吸をしていきましょう。下 (e)やさしいウサギのポーズです。 頭の横に手をつき首の負担を少なくします。 また、つま先を立てるとお尻も上がりやすくなります。注意 *いずれも首を痛めないよう頭を左右に傾けたり、ねじらないよう行なって下さい。 *このポーズに背を反らすポーズを組み合わせ行ないましょう ラクダのポーズ(ウシュトラアーサナ)や、 コブラのポーズ(ブジャンガーサナ)など。このノートがあなたのヨガの参考になれば幸いです。(*^_^*)ではまた~。

2011/01/01

全6件 (6件中 1-6件目)

1