全1876件 (1876件中 1-50件目)

-

柳生心眼流と鎧の関係

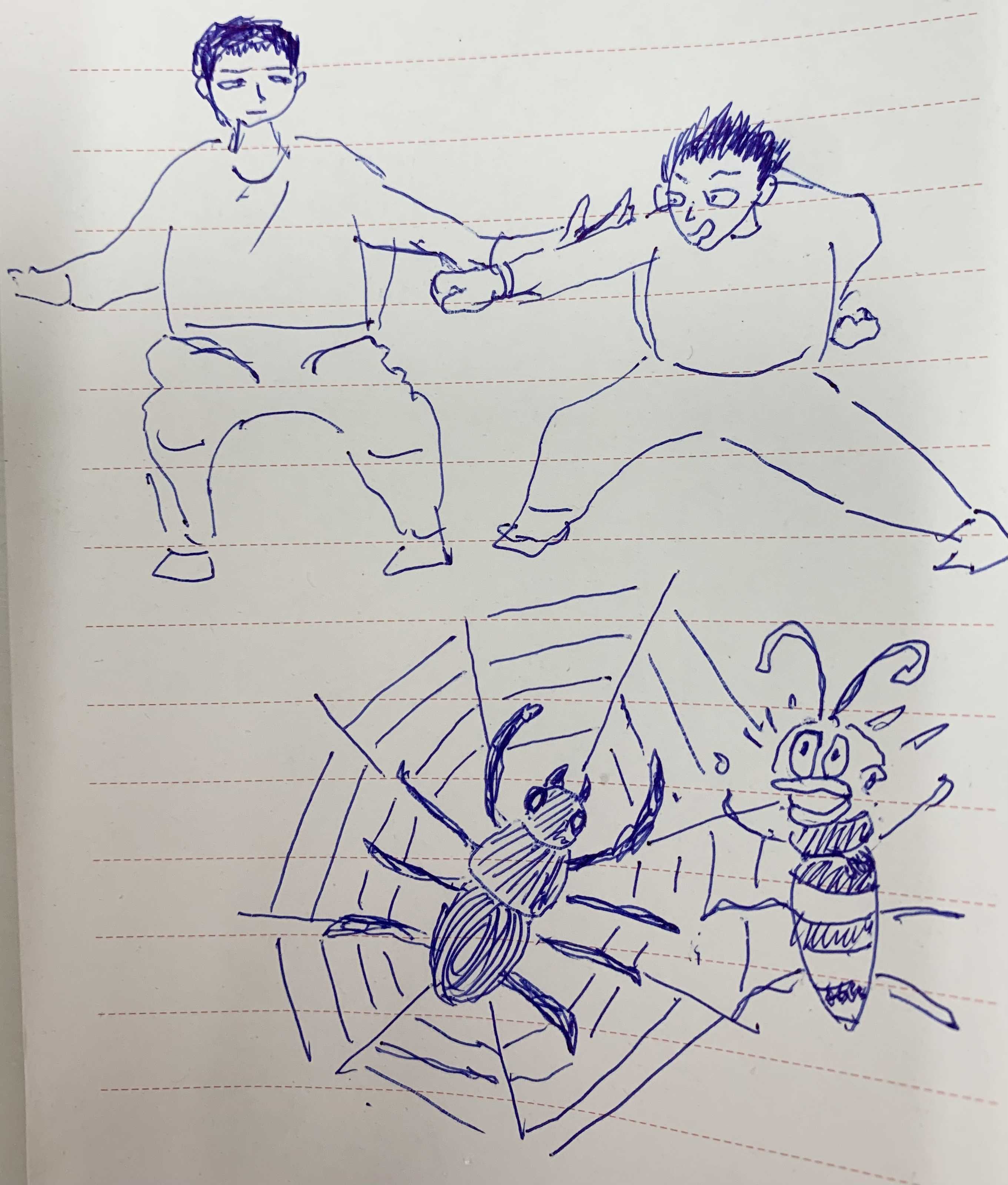

柳生心眼流兵術は、鎧兜を来て戦う武術だ。戦場で有効な技を集めてできている。鎧を着ていると、当然動きにくい。それでも敵を倒せるように工夫されている。しかも、少し習えば、実戦で使えるようになっている。熟練してからしか使えないようでは、即戦力にならないからだ。攻撃も防御も、一般的に知られている剣術や柔術とは、かなり違う。もし、相手がこの武術の使い手で、こちらがその技を見たことがなければ、予測できない動きに対処できないまま殺されてしまうだろう。見たことも無い動きで、確実に急所を狙われれば、なすすべはない。鎧を着ていると腰が捻りにくい。捻れないと言ってもいい。腕が上がりにくい。動きが遅くなる。しかし、柳生心眼流はこう考える。腰が捻りにくければ捻らなければいい。腕が上がりにくければ、上がりやすい角度で上げればいい。腰を捻らないことで、かえって素早く攻撃ができる。腕を上げる角度が独特なので、反応できない。鎧の重さを利用して受けるので、受けられただけで重心を崩される。武術というものは、限られた条件の中で磨かれていくものだ。特に着衣によって技も変わってくる。鎧に限らず、きものにおいても動きは制限されるが、制限されるがゆえに動きが工夫され、何気ない動きが特殊な仕組みを持った動きとなる。日本に着物と鎧の文化があったので、日本の剣術術も柔術も独特な技術体系で発展してきた。現代生活において、着物も鎧も、ほとんど着る機会は無くなってしまった。しかし、伝統武術を学ぶ者は、術と着衣の関係を研究し、術の本質を見失うことがないように努めるべきだと思う。

2025.10.29

コメント(1)

-

踵重心と陰陽論について

踵重心は、武術の根幹をになうものだ。日常生活においても、良い姿勢を保つには踵重心が良いとされている。踵の上に骨盤が乗り、骨盤の上に肩が乗り、肩の上に頭が乗る。これが無理なく重力に逆らわずに立つ方法だ。武術においては、踵重心は別の意味を持つ。どんな足構えにせよ、踵重心で構えると懐が深くなるからだ。その懐にできた空間で相手の攻撃を受ければ、相手は支えの無い空間で受けられることになるので、重心を崩されてしまう。そのうえ不安定に重心を崩された状態で攻撃を受ければ、体に衝撃が入りやすくなる。また、こちらが意図すれば、簡単に相手を吹っ飛ばすことができる。踵重心でいれば、体は後ろに倒れやすくなる。同時に足を前後に開き、少し前傾姿勢になると体は前に倒れやすくなる。後ろに倒れそうになる力と前に倒れやすくなる力が、自分の体の中でバランスをとる。これは地面にしっかり立っているのと違って、後ろの不安定さと前の不安定さで均衡を保っている状態だ。いわば、いつでも不安定に崩れそうな安定なのである。この不安定な安定を保つことによってできる懐の空間。そこに相手の攻撃が来て、それを受ければ、自分のバランスが一瞬崩れ、その不安定さが相手の重心を崩す。この不安定の中の安定を相手の動きに対応しながら、崩しては戻し、戻しては崩す。これが「術」となる。踵重心は安定しにくい安定さを作るためのツールだ。つま先重心は安定しやすいし、足首のバネを生じる。足首が屈曲してから動くので動きが遅れる。リズムがつくので、相手に合わせられてしまう。踵重心は足首のバネがなくなり、崩れる過程で作業するので速い。リズムがないので、相手は予測しにくい。中国武術は陰陽理論の哲学を背景にしている。この場合、陰は後ろに倒れる力、陽は前に倒れる力。このつりあっている状態が「無極」。この釣り合いが崩れて万物が現れ展開していく。これを「太極」という。同じようにこの釣り合いが崩れて千変万化の技が出る。踵重心は、陰陽論の体現を可能にする。踵重心は、哲学と武術を結びつけるものだ。

2025.10.28

コメント(0)

-

内家拳の勁

内家拳における攻撃は、当てるとか打つのではなく、「めり込ませる」というニュアンスが大切だお思う。「当てる、打つ」と「のめり込ませる」では、体の使い方が全く違ってくる。よく内家拳は、内臓に勁を浸透させ、筋肉よりも内臓にダメージを与えると言われている。YouTubeなどで見る太極拳の勁の出し方は、全身をぶるんと震わせるようにして発勁している。その振動を相手の内臓に伝えるということだろう。しかし、そんなに柔らかで鞭のようにしなう手が、相手の筋肉に当たった場合、その振動を維持することができるのだろうか?自らの手、手首、肘が壊れないのだろうか?疑問に思う。あるいは同じくYouTubeで見る形意拳の勁の出し方は、速い体移動とともに繰り出す硬い拳や掌が印象的だ。体当たりのような力を拳や掌に伝えて、内臓に強い衝撃を与えるということだろうか?しかし、その動きの質は硬く、そんな硬さでは、一瞬で相手の筋肉は収縮し、それにはばまれて衝撃が内臓にまで及ばないのではないか?それよりも柔らかく接触し接触した瞬間に、膝、腰、肩、肘、手首を捻り込めば、拳や掌が相手の体にめり込んでいく。しかも、接触したあと、単純に前方へ勁を発するのではなく、斜めに角度をつけて発すると、相手の予想は裏切られ、どう筋肉を固めればいいのかわからなくなる。その結果、筋肉のブロックが弱くなり、衝撃は内臓に届く。しかし、私はこの方法をYouTubeにアップしようとは思わない。他の武術家の方たちも、大事なことは動画にアップしようとは思わないだろう。たとえ誤解されようとも・・・・・。

2025.10.27

コメント(0)

-

ビデオの想い出

最近になって物置にしまったビデオを処分している。もちろんエロビデオではない。10代のころから集めて独習していた武術のビデオがたくさんある。他には、ブルースリー関係、ジャッキーチェン関係、プロレス中継なんかもある。妻はジャッキーのファンなので、ジャッキーの映画もたくさんある。古いテープは伸びきって見れないかもしれないし、ビデオデッキはあるが、テープがからんで故障でもしたらやっかいだ。ビデオをDVDに変換するサービスもあるらしいが、数も多いので高額になる。したがって、捨てることにした。とても惜しいし、もったいないが、とっておいても、おそらく見ないだろう。昔は武術の情報が少なかった。今はSNSやYouYubなどで多くの情報があふれているが・・・・。書店やビデオ屋さんで見つけると、鳥肌が立つほどうれしかったのをおぼえている。当時は武術を教えてくれるところが身近になくて、情報に飢えていた。買ってきたビデオを何回も何回も繰り返して見て、足の角度、指の形にいたるまで、微に入り細に入り研究したものだ。今のように武術の情報がたくさんあったら、細かく研究していくうちに訳が分からなくなり、武術をあきらめていたかもしれない。情報が少ないからこそ、探し出すのが楽しかったし、真剣に研究した。そのおかげで師匠に出会い、直接指導を受ける時も、スポンジが水を吸い込むようにおぼえることができた。そして師匠の何気ない動きにも術理を発見する目を養うことができた。今の人たちは情報がいっぱいありすぎて、目の前の師匠の動きが見えていない。そういう意味では、伝統武術が誤解されて伝わりやすい時代なのかもしれない。

2025.10.25

コメント(0)

-

「三尖相照」の呪縛2

中国武術の基本姿勢に「三尖相照」があることは前に述べた。鼻先、指先、爪先の三つが正中線上にそろうと、強い力が出るというものだ。私は疑いもなく、それは正しいことだと信じていた。ところが最近になって、それは間違いなんじゃないかと思うようになった。例えば腕立て伏せをするときに、「三尖相照」はできない。片手腕立て伏せでさえ、片手を正中線上においては、上体を持ち上げることはできない。また、エンストした車を後方から押す時、「三尖相照」で押しても力は出にくい。あるいは、相撲の突っ張りを見ても「三尖相照」にはなっていない。腕立て伏せにしても、車を押すにしても、突っ張りにしても、左右の足幅を広げ、脇を閉じて、両脇から前方に伸びる直線上に出す。これが、全身の力を効果的に使って力を出す方法だと思う。確かに套路などで「三尖相照」になっているとカッコいい。しかし、実用的ではない。左右の足幅を少開く。左右の手は脇の下から前方に伸びる直線上に出す。私の師匠もっそうやっているし、私もそれを受け継いでいこうと思う。本やネットの情報を鵜呑みにするのではなく、自分の頭で考えることが大事だ。あくまで、実用本位に稽古していきたい。

2025.10.25

コメント(0)

-

素直になれなかった私の目

40年以上前のことだ。道場を初めて訪れ、先生の技を見せてもらった時の思いが忘れられない。先生の技を見て、先生に技を掛けてもらった時の感想は、「この技は正しい」と思った。中学生のころ、ブルースリーに夢中になり、この人の武術のルーツを知りたいと思い、本やビデオで研究しまくった。だから中国武術の基本的理論は全て頭の中に入っており、先生に出会う前から毎日一人稽古をしていた。念願かない、やっと武術が習えるとなって、先生から套路や技の使い方を習った。予備知識もあるし、徹底的に独習したのでおぼえるのは早かった。「いやあ、たいしたもんだ。こんなに覚えがいいと、先生の立場がないよ。」こう言われて有頂天になった。しかし、である。どんなに稽古しても先生のように技がかからない。動きの順番は憶えられても、動きそのものができない。そこで、さらに色々な本やビデオで情報を集めて、なんとか先生の動きに近づける方法はないかと研究した。いや、先生に聞けばいいじゃないかと思われるかもしれないが、聞いてもわからない。「先生、どうしてもこの動きができないんですけどどうすればいいですか?」と聞くと「なあ~にそんなめんどくさく考える必要ないって。こんなもんパッパッとやってフン!ってやれば、それで終わりらこって。それをこんなしてめんどうなことやるからできない。」先生の教え方は万事においてこんなふうだ。だから、自分なりに理論を探し出してきて、その技がかかるように研究しなければならなかった。でも、できない。先生に技をかけられると、こちらの攻撃は先生の懐に或る見えない球体の上に浮かべられた感じになる。そして不思議なことに地面がとても近く感じられるのだ。先生は、そんなに低い姿勢で立っているわけでもないのに・・・。そんな浮遊感を感じた後に、先生と私の間にある丸い空間の中にスッと吸い込まれるように崩され、そこに内臓をえぐられるような衝撃をくらう。なぜ、そうなるのか?全く理解できなかった。そこで、先生の姿勢動作を観察し、その動きのニュアンスを真似てみた。ところがよく見ると先生は基本を守って動いていないことがわかった。三尖相照も尾りょ中正も、沈肩墜肘も二目平視も守っていなかった。ようはいい加減な姿勢でいい加減な動きをしているように見えた。なおさら、上手くいかなくなって、どうしていいかわからなくなった。そこで考えた。東京の本部道場にいけば、もっとわかりやすく教えてくれるかもしれない。先生に了解を取って本部道場に月一回位のペースで訪れた。本部の師範の方たちは、独特な黒いオーラを発していたが、こちらが質問すると丁寧に教えてくれた。その教え方はわかりやすく、理にかなっていた。技自体も洗練されていて、かっこよかった。どの師範の動きを見ても基本に忠実であることは、よくわかった。そして、習った通りにやると簡単に技をかけることができた。これで満足した。新潟に帰ってきて、先生に「こんな技を習いました」と自慢げにやって見せた。先生は「おお良かったな、いろいろ研究してやっていけばいい。ただね、その技を習ったなんて得意になっているけれども、それをそのままやるんじゃなくて自分なりに工夫していかなきゃだめだ」と言われた。しかし、私はその意味を考えようとは思わなかった。先生は、何か負け惜しみを言っている・・・・くらいにしか思わなかった。しばらく、他の門下生といっしょに本部道場で習ってきたことを稽古した。やはり、動きが洗練されていて、わかりやすいし、動きやすい。先生は、それを見て、「いやあ、いいよいいよ、かっこいい。しかし、かっこはいいにはいいんだけど、かっこだけいいんだよねえ」と言った。内心、私は、また先生の負け惜しみだと思った。しかし、そうやって稽古をしているうちにだんだん技がかからなくなってきた。お互いにどう動けば、わかってくると予め逃げる準備をしていたり、あらあかじめ力を入れて踏ん張ることができるからだ。また壁にぶち当たった。相手がどんな技を使ってくるか分かれば、あらあかじめ対策をとることができる。これは、当然のことである。しかし、実戦において、相手がどんな技を使ってくるかなんてわからない。たとえ相手がこの技を防ぐことができても、次は別の技を使えばいい。しかし、私は大事な事を忘れていた。先生に技を掛けられた時の感覚を再現することができていない。本部道場で教わった技は洗練されていて、すごく使いやすい。しかし、先生の不思議な感覚を再現することはできなかった。あの感覚を感じて「先生の技は正しい」と思った。そう思ったから入門したのではなかったか?あの感覚を置き去りにして、技を覚えても意味がない。思い直して先生の動きを見直してみた。やはり、全ての動きが基本からわずかに外れている。かといって、基本を無視しているわけではない。全てがゆるく外れているのだ。考えてみれば、先生から基本姿勢や基本的な技を教わったときに、含胸抜背中や腹式呼吸という言葉2つは出てきたが、本に書いてあるような三尖相照や沈肩墜肘などの基本用語は出てこなかった。私が本で学んで基本姿勢の要項として憶えていた数多くのものは、先生にとってはほとんど関係なかったのだ。先生にしてみれば、教えてもいないような言葉を使ってああでもないこうでもないと稽古している私たちは滑稽に見えただろう。私は自分で勝手に既成概念を作ってがんじがらめになり、先生の動きを素直に見ていなかった。先生にしてみれば、なにめんどくさいことやってんだ。教えたとおりにやればできるのに・・・・と歯がゆい気持ちだったっと思う。気もちを新たにして素直に先生の動きをひたすら真似て稽古してみた。そこで、さらに先生に動きが一筋縄ではいかないことがわかった。動きが大きいようでわずかにしか動いてない。上に伸びあがっていっるように見えても腰が沈んでいる。まっすぐ打っているように見えて、予想もできない角度で打っている。大きく動いているようで、あまり動いていない。動きの質が複雑でわかりにくい。しかし、ご本人は何気なくやっていてる。こうやって見ると私は先生の動きを本当に見ていなかった。自分の既成概念で加工して見ていた。肝心なところは、見えていなかったのだ。それ以来、既成概念をはずし、素直な目で観察した。先生の何気ない動きを分析した。見れば見るほど、細かく計算されつくした動きであることがわかった。そして、あの不思議な感覚を再現することに腐心した。先生はつきっきりで教えてくれるわけではない。たまに教えるくらいだが、気持ちが乗ると覚えられないくらいたくさん教えてくれる。「先生、こんなに憶えられません」と言うと「大丈夫、大丈夫、できるできる」と言って去っていく。それでも技を掛けられる時の感覚は、不思議としかいいようがない。こちらがあらかじめかからないように準備していても、かかってしまう。そうか、あの感覚を再現できれば、あらかじめその技にかからないように抵抗しても掛かるようになるのか!あらためて先生の技のすごさを感じた。それ以来、私は何事も既成概念に縛られていないか?を意識するようになった。先生は、新潟の田舎の小さなお寺のご住職だが、私にとっては日本一の武術の達人だと思う。

2025.10.06

コメント(0)

-

「三尖相照」の呪縛

既成概念というものは、時として大切なものを見えなくしてしまう。入門当初、基本の立ち方を教わった。当道場での基本の立ち方は形意拳の立ち方だ。片足を半歩前に出して重心を後ろ足に乗せる。先生の教え方としては、こうだ。「いいか君たち、立つときは半歩前に出して、後ろ足重心になる。前足重心だと相手に引っ張られたら、簡単に崩れてしまうだろ?だから後ろ足重心だ。それと横にも幅をとってね。これでどんなに引っ張られても崩れない。これが基本だ。」入門当初、私としてはある程度中国武術の知識があった。松田隆智氏の本や「武術(うーしゅう)」の雑誌をむさぼるように読んでいたからだ。当然、形意拳の立ち方とその要領はわかっていた。後ろ足重心のことなど、教えてもらうまでもない。ただ、どの本にも足の横幅を開けるとは書いていなかった。「三尖相照」----鼻先・拳・前足が縦一直線に並ぶことにより強い力を発する。中国武術の解説書には当たり前のように書いてある。しかし、足の横幅を開けるなんて、どの本にも書いていない。逆に「金的を蹴られる可能性があるので、開けてはならない」とさえ書いてある。いくら安定するからと言っても、金的を蹴られるような立ち方が正しいとは思わなかった。だからといって師匠の教えを無視するわけにはいかない。自分としては非常にあいまいな意識で、少し横幅をとっていた。師匠もあまり横幅の事については注意しなかった。後ろ足重心ということは、わりと頻繁に言われた。師匠の技の特徴は、こちらが攻撃していくと、師匠の胸の前に丸い空間があり、その空間の上に何とも言えないフワフワした感じで浮かべられてしまう。そして崩されて、その空間の中に吸い込まれて落とされてしまう。何をどうすればそうなるのか、いろいろ考えてみたがわからない。しかし、いろいろ試行錯誤を繰り返しているうちに、その秘密は足幅にあると気が付いた。相手の目の前に足幅を開いて立てば、当然金的を蹴り上げられる。しかし、それはあくまでも、相手の正面に立てば・・・・の話である。いつも相手の正面に立たなければいい。いつも相手の正面に立たないようにするためには、相手が進んで来た時に横幅を作ってすれ違えばいい。相手の死角に立って横幅をとると、相手はかなり体を捻って突いてこなければこちらに届かない。この時点で重心が崩れる。横幅をとらなければ、相手はそれほど体をねじらなくても攻撃できる。その不安定な攻撃を受け流し、すかさず足幅をとって相手の斜め前方に足を進めながら攻撃すると、相手の態勢は地面に吸い込まれるように崩れ、その崩れたところに攻撃をくらうことになる。つまり、相手の斜め横に立ち、足の横幅をとることにより、相手はその幅の分だけ、離れてに立たざるを得なくなる。その分こちらの体幹も遠くなるため、無理に腰を捻り肩をを伸ばして突いてこなければならない。つまり攻撃してきた時点で崩れているのだ。足幅を取り相手の横に立つことによって、すでに相手は術中にはまっているということだ。足の横幅をとることは、安定性を得るだけでなく、技の重要なテクニックになっているのだ。三尖相照などという言葉は、師匠の口から一度も出てきたことはない。しかし、私は本の知識で得たものを、基本として当然のことだと思い込み、師匠の教えをないがしろにしてきた。自分で勝手に既成概念を作り、そこからはみ出したものを無視してきたのだ。おかげで、術の核心部分を捨てるところだった。もっと素直な目で、素直な心で師匠の教え通りにしていたら、もっと早く技のレベルが上がっていたと思う。

2025.10.02

コメント(0)

-

R/7/6/15稽古日誌(4)

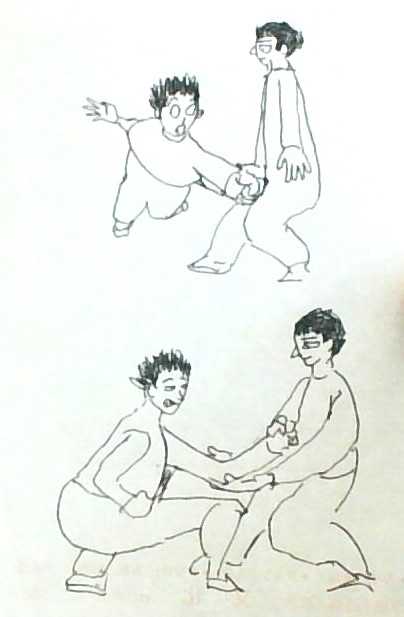

次は左右盤欄。相手は右中段突き。こちらは左足を左へ進めながら馬歩になる。両手を上から下におろし、左前腕背側で相手の右前腕を落とす。この時、強く落としてはならない。相手の身体全体にネットをかけるように、しっとりと落とす。接触している場所に力感が無いと、相手は踏ん張れず、からだごと下方に沈む。スピードのある突きを、そんなに上手くあしらえるはずがないと思われるが、左足を左に進めて馬歩になった時点で、相手の拳が当たらないところに立っており、手の操作は余裕を持って行うことができる。次に相手は左中段突き。こちらの左手を相手の左手首背側に貼り付ける。そのまま腰を左回旋する。それと同時に貼り付けた左手を水平に等速に後方に移動させる。まるでケーキの箱をベルトコンベアに乗せて流していくように。水平に力感を与えずに等速で移動されると、相手は手を離すことが出来ず前方に崩れる。そこでこちらは左手で相手の左手の甲を垂直に落とす。この時、相手の手首や拳をつかんではならない。握力を使えば、相手はそこを支点として態勢を立て直す。左手のひらでもいいし、人差し指1本でもいい。正確に垂直に落とすことが大切だ。これにより、相手の頭は下がり、深々とお辞儀をしたまま動けなくなる。左手のひらで相手の左手をこちらの左膝に貼り付ける。もちろん力は入れてはならない。相手に支点を与え無ければ、相手の手足は、こちらの思惑通りに動かす事ができる。張り付かせたまま、左前方ななめ70度の角度で進む。八卦掌の歩法を使う。右手は、相手の背中越しに相手の右肘を押さえる。押さえるといつ言っても触れている程度だ。左手、右手で相手の手と肘に触れながら、歩法で水平に移動する。相手は踏ん張ることができず、みずから足をもつれさせ、転ぶことになる。このあと八卦掌の対練を行い、この日の稽古は終わり。充実した稽古ができました。みなさん、お疲れ様でした。

2025.06.24

コメント(4)

-

R7/6/15稽古日誌(3)

引き続き欄雀尾の応用法。相手は右上段突き。前と同じように相手の肘をまくりあげてのけぞらせる。続いて相手は左上段突き。同じ様に右足だけ右に進めてギリギリでかわす。左掌で相手の左拳を自分の後方に吸い込む。左親指、中指、薬指を使って、相手の左手首を軽く捻り上げる。右手で相手の左肘に軽く外旋をかける。同時に左足を半歩後方にさげる。これで相手は大きく前のめりになり、左足だけで体を支えるやじろべぇのようになる。ここで左手で相手の手首をしっかり握り、捻り上げようとすると、相手はそこを支点にして態勢をたてなおしてしまう。指で操作することにより、相手に支点を与えずに軽く捻り上げることができる。右手で相手の肘に外旋をかけるときも、ほとんど触っているような感覚で外旋をかける。左右の手で相手の腕が伸びきったまま地面に垂直になるように落とす。伸びきったままの腕は簡単に落とすことができる。左手の操作で、相手の左手首を背屈させて、その背屈した拳の掌側をこちらの左手のひらの上に乗せる。同時に右足を半歩進めて相手との距離を一気に縮める。これにより相手の腕は伸びきった状態で私の手のひらの上に直立し、相手の体はつま先立ちとなって上方に吊り上げられる。ちょうど子どもの頃、てのひらの上にほうきを乗せて倒れないようにバランスを取りながら、誰が長く倒さずにいられるかで競ったのを思い出す。そのまま歩いていって、側溝や水溜り、池や川に落とす。それは冗談だが、実際には不可能ではない。次、相手は右上段突き。同様に右螺旋掌で相手の肘をまくりあげて後方にのけぞらせる。相手は左上段突き。こちらは左手で相手の手首をつかむふりをする。右手で相手の左肘を押し上げるふりをする。つまり肘関節をきめるふりをする。「ふりをする」ということは手だけその動きをするだけで、相手にこちらの力を作用させていない。その動きの中でわずかに相手の腕に触れる程度。これで相手の皮膚感覚が反応して左腕全体の力がぬける。力が抜けた腕を、こちらは両手で内側に大きく回し落とす。そのとき握力は使っていない。真下まで回し落としたらすかさず自分の両足の下に引き込む。相手は急激に地面に吸い込まれるように前方に倒れる。回転運動からいきなり下方に引き落とされるので、わかっていても対応できない。回転運動のときは、こちらは腕全体で動いて握力は使わない。使った瞬間に相手は踏ん張って抵抗するだろう。回転運動から下方に引き落とすまでの間、こちらは正中線を真っ直ぐに保ち、ぶれないようにする。後ろ足重心で居ることも大事。この二つを維持することにより、相手を軽々と振り回し引き落とすことができる。踏ん張ることはできない。あまりにも大きく振りまわされたり急激に落とされるりするので相手はむち打ち症になる危険性がある。2,3回の稽古でやめておく。そこで、大きく振り回すのをゆっくりにして首への衝撃が少ないようにして、引き落とす時は、引き落とす直前に動きを止めて相手に抵抗する時間を与えた。相手は腰を後ろに引きながらしゃがみ、左腕に力を入れて肘を曲げる。下方にひっぱられそうになったら、いつでも足で後ろに踏ん張って引き込まれないようにする。これが、まあ、自然な反応だ。左腕は、引っ張られても伸びないように、逆に曲げようとされても曲がらないように力を込めて固定している。当然だが、ここで力比べをして相手に勝とうなんて思わない。そんな動かせないようにしている腕は、動かないように勝手に頑張っていてもらって、こちらは馬歩になり十字手の要領で腰から相手の左頬に向けて右拳を打ち込む。身体が閉じて開く勢いを利用しているので、相手は顔面に拳を撃ち込まれたままっ吹っ飛ぶ。もちろん速くやると危険なのでゆっくり吹っ飛ばす。武術の原則として、伸ばしたいものはおおいに伸ばさせ、曲げたいものはおおいに曲げさせ、留まりたいものはそのままとどまらせ、自由に打ち込む・・・というものがある。いや、師匠の教えをパクッて私が勝手に言いやすいように言っている原則だが、いついかなる時もこの原則に従って忘れないようにしている。また文章が長くなったので(4)に続く。

2025.06.20

コメント(0)

-

R7/6/15稽古日誌(2)

続いて欄雀尾。相手は右上段突き。こちらは相手の踏み込みと同時に左足を左斜め前に進める。この際、右足に一瞬でも重心を移してはならない。相手の踏み込みと同時に足を進めるので、右足のバネをためてから左足を進めたのでは間に合わない。まして右足に重心が乗った時点で相手はこちらの動きを予測して軌道修正する。ただ直立したまま体を前に進め、左足だけが左斜め前に進む。相手の突きが怖いからと首を傾けたり、上体を捻ってはならない。その動きをとらえてどこまでも相手の拳は追ってくる。相手の突きをまともに顔面にくらう覚悟で進む。これにより数センチの見切りで相手の突きをかわすことができる。そのあと余裕を持って右螺旋掌で相手の右肘外側をまくり上げる。これによりあいては後方にのけぞる。もうすでに「術」にはまっているのだ。続いて相手は態勢を立て直して左上段突き。こちらは相手が態勢を立て直すのを待ってあげる。相手の左上段突きに対して右足を半歩横に移動させる。この時も左足にバネをためてからでは遅い。全身の動きを静止させ右足だけを移動させる。これによりこちらの顔は相手の拳から数センチ移動する。すなわちギリギリで見切る。これで相手の皮膚感覚が作動し、体全体力がぬける。すかさず、右前腕で相手の左前腕を手前に上から下に半円を描いて巻き落とす。同時に右足を振り上げるようにして前方に進める。右足が振り上げられて、床に着地するまでの間に右前腕で相手の左前腕を巻き落とすと、車で急ブレーキをかけた時のように前のめりに崩れる。この右腕の操作が右足の着地の前に終わっていれば、相手は大きく前のめりに崩れるが、着地と同時に右手の操作をしたのでは、間に合わない。相手はほとんど崩れない。しかし、着地の前に完了すれば、相手は大きくつんのめることになる。必然的に転ぶのを防ぐために左足が前になる。その左足の後ろに右足を進める。相手は左足前で右足後ろになっている。その左足踵のうしろから左前方約70度の角度で相手のまた下に踏み込む。それと同時に右前腕を左わき腹に水平に当て、左掌を右前腕遠位に当てる。右足が着地し、そこに左足が短く鋭く引き寄せられる時、左掌底から勁を発する。艮(手偏がつくけど)歩だ。もちろん本当にわき腹に打てば息が止まってしまうが、それではあぶないので相手の左肘を脇腹までおろさせてガードさせ、その腕の上から勁っを発する。それでも何回かやると気持ち悪くなるので、動作を大きく緩やかにしてふっとばす。左斜め前方70度。この角度で押されると人はもろくも抵抗できず吹っ飛んでしまう。次は相手が右上段突き。同じ要領で右肘外側をめくりあげる。あいては態勢をたてなおして左上段突き。これも同様に右足を右に進めて数センチで見切る。このときこちらの顔は相手の正面に向けたまま動かない。相手の左拳はこちらの顔の横を通り過ぎて、私の顔の位置の後方に延びていく。それに合わせて左手で相手の左拳面に接触させながら、相手の肘が思い切り伸び切るように導く。こちらの左手が相手の左拳に圧力を与えなければ、何の抵抗感もなく肘が伸びきってしまう。それどころか、こちらの手のひらに吸い込まれるように前にめりに崩れる。その伸びきった腕を自分の首に巻き付けるように180度回転しながら、相手の伸びきった肘を右肩に担ぐ。これで関節技がきまる。さらに左手の指3本で相手の拳を押し、左手首を背屈させると、さらに深く肘関節がきまり、釣り上げられた魚のようになる。また文章が長くなったので、稽古日誌(3)に続く。

2025.06.19

コメント(0)

-

R7/6/15稽古日誌(1)

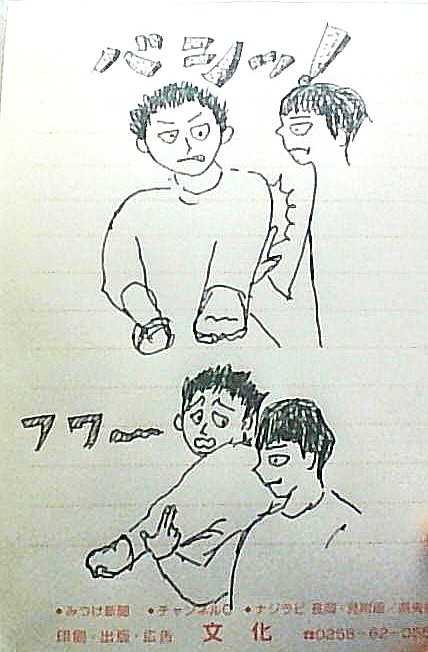

こないだの日曜日の稽古日誌を書きます。この日の柿崎は雨。湿気があって梅雨らしい日でした。今回のメンバーは4人。N師範、O大師兄、S君と私。最初は定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。続いて太極拳の対練。最初は行気。相手は右上段突き。こちらは両手を時計回りに回して受け流す。このとき少し息を吸う。これによって相手の皮膚感覚が敏感になる。当たりが柔らかい状態で受けられるからだ。「術」が発動し始める。続いて相手は左中段突き。これをわずかに触れるだけで受け流す。さらに相手の皮膚感覚は働きだし、わずかに拳の軌道をずらすだけで身動きができなくなる。ここでバシッと受けると、「術」から相手が目を覚ましてしまう。こうなると力のこもった強烈な右上段突きを顔面にくらうことになる。相手の左中段突きは、ほんの数センチ受け流せばいい。こちらの体に当たることはない。ゆび三本でも受け流せる。なんなら触らなくても当たらない。初めの右上段突きで皮膚感覚のスイッチが入っているので、次の左中段突きは、スピードもパワーもない。こちらに届かない。含胸抜背になっているからだ。続いて相手は右上段突き。こちらは右螺旋掌を右斜め上に切り上げながら、相手の右肘外側をまくり上げる。これで相手は後方にのけぞる。左足を前に進め左前腕を水平にして、がら空きになった右脇腹にあてる。右手は自分の左前腕遠位に当てて、右足を鋭く強く短く踏み込む。その右足の踏み込みに合わせて右手の掌底で小さく鋭く勁力を発する。これで相手の体内に勁力が浸透して倒れる。もちろん、稽古では直接脇腹にあてることはしない。あいてをのけぞったままにしておいて、こちらの左前腕で相手の右腕を降ろさせ、右肘外側で右わき腹をガードさせる。その上から、勁力を打ち込む。こうすれば、ダメージを少なくすることができる。しかし、右腕のガードの上からでも勁は浸透して入ってくるので、一瞬息が詰まる。これを何回も受けるのはきついので、動作を大きく緩やかにしてふっとばすだけにする。また文章が長くなるので、稽古日誌(2)に続く。

2025.06.19

コメント(0)

-

R7/6/8稽古日誌(4)

最初は単換掌。相手は右中段突き。こちらは左足句(手偏がつくけど)歩しながら右手で半円を描いて後方に受け流す。すかさず右足を右後方に進める。これで相手の重心を手前に引き出すことができる。顔は相手と同じ方向を向いている。腰を据えて左足を相手の右膝裏に引っ掛けて、振り向くように左前腕外側で相手の首をうつ。そのまま左腕を水平移動させ、相手を頭から落とす。重心の上下なく、相手のどこにも集中して力がかからないようにうごく。アイロンでしわを伸ばすイメージだ。次は双換掌。相手は右中段突き。単換気掌同じ要領で受け流す。腰と上体を左回旋させながら、左掌を外旋させて指先で相手の目を狙う。相手は反射的に後方にのけぞる。そのすきに歩法を使って体を360度左旋させ相手の右脇の下に潜り込む。左足は伸ばして相手の左足の後ろに、右足は屈曲させて上体を低くする。左腕は相手の鼡径部を横断させ、右手は相手の金的を狙う。そのまま右足から左足に重心を移動させると、相手は頭から落ちる。次は上下換掌。相手は右中段突き。こちらは左足句(手偏がつくけど)歩で左手で相手の右ひじを手前に引き込む。右足罷(手偏がつくけど)歩で左斜め前に進め、右手を外旋させ相手の右目を狙う。相手は反射的にのけぞる。そのすきに両手で相手の右手首を軽くつかみながら体を360度回転させる。これにより相手は両足を開いたまま後方にのけぞる。こちらの体は完全に相手の背後に立つことになる。左手をお尻の方から金的を跳ね上げ、そのまま後方に引き倒す。あるいは左手で相手の膝裏を押すと相手は自動的にひっくり返る。以上で今回の午前中の稽古は終わり。とても充実した稽古ができました。お疲れさまでした。

2025.06.13

コメント(0)

-

R7/6/8稽古日誌(3)

次は左右盤欄。相手は右中段突き。こちらは上からネットをかぶせるように左前腕背側で受け落とす。ここで相手は「術」にはまる。ロックンロールのような激しいリズムは消えてバラードのようなリズムになる。続いて相手は緩慢な動作で左中段突き。こちらは左手背側を相手の左拳背側に貼り付ける。そのまま相手の左拳を水平にこちらの後方に導く。あくまでも相手に抵抗感を与えないようにする。こうすると相手は拳をひっこめることができなくなって前のめりに崩れる。そのまま左手で相手の左拳を垂直に落とすと、相手の体は二つに折りたたまれる。極端に深々とお辞儀をするような形だ。そのまま右前方60度の角度で歩く。このとき腰は水平移動させる。歩き方は八卦掌の尚(足偏がつくけど)泥歩を使う。左右の手は相手に力感を与えず、相手の体に触れているだけ。こうすると相手はこちらの歩く方向についていくしかなくなる。しまいには足がついていかなくなり倒れる。おそらく右前方60度の角度が「術」の大切な要素だと思う。次は八卦掌対練。稽古日誌(4)に続く。

2025.06.13

コメント(0)

-

R7/6/8稽古日誌(2)

引き続き欄雀尾。相手は右上段突き。こちらは左方にさばいて右手で相手の右肘外側をまくりあげる。相手は左上段突き。こちらは右足を右に進めて左手で相手の左拳を吸い込む。前回と同じように顔を置き去りにして左手で相手の攻撃をうしろに目一杯吸い込む。下から相手の左上腕下部に潜り込み、右肩で担ぎ上げる。相手の左拳をこちらの左中指と薬指で圧迫し、手首を背屈させる。左手の指2本でで相手のひじ関節をきめる。次に相手右上段突き。こちらは同様に左足を左斜め前方に進めて右手で相手の右肘外側をまくりあげる。相手左上段突き。左足を後方に引き、左手で相手の左手首を掴んで引っ張り込む。右手で相手の左肘を下から捻り上げる。これで肘関節がきまる。相手は吊り上げられた魚のようになる。しかし、こうされることがわかっていると、相手は左肘を曲げて伸ばさないようにして突いてくる。そこで、こちらはわざとらしく大げさに動いて、かからない関節技をかける。あいては左腕に力を入れて肘を曲げて足で踏ん張る。こちらはあいての腕を曲げさせたまま左側に大きな半円を描いて下方に回す。そこでさらに相手は踏ん張る。こちらはそこを狙って半円を描いた動作を半分でやめて、急激に自分の左右の足の間に引き落とす。相手は急激に地面に吸い込まれる。こちらはすかさず相手の左肘をこちらの左膝を屈曲して挟み込み、右ひざを地面に着く。もう相手は地面に伏せたまま身動きができなくなる。相手は目の前でおおげさに円を書かれるとその動きは円を描き切って終わると予測する。しかし、急に半円でやめられると反応できずに崩されてしまう。これは、あらかじめ半円で終わるとわかっていても崩れてしまうし、たとえこちらの手が相手の腕を掴まなくても、あるいは触らなくても、相手は円の動きに反応してくずされてしまう。あまりにも急激に崩されてしまうので、むち打ち症になる可能性がある。数回やってやめることにした。また文章が長くなってしまうので、稽古日誌(3)に続く。

2025.06.13

コメント(0)

-

R7/6/8稽古日誌(1)

久しぶりの投稿です。こないだの日曜日6月8日の稽古日誌を書きます。この日の柿崎のお天気は晴れ時々曇り。日中の気温28℃。大分夏らしい陽気になってきました。今回のメンバーは4人。N師範、O大師兄、S君と私。最初は基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。次に太極拳対練。最初は行気から打齋(手偏がつくけど変換できない)。相手は右上段突き。こちらは時計回りに両手をまわして受け流す。このときかすかに息を吸う。これにより腕の感触がやわらかくなる。次に相手は左中段突き。こちらはそのまま腕を回して受け流す。この時こちらの受け流す腕にあいての力がぶつかると、相手は勢い込んで右拳でこちらの顔面をうちに来る。ぶつからなければ、相手の動きは一時的に止まり、次の右上段突きは緩慢なものになる。これが武術の「術」だ。荒狂う波を一瞬にして静める。こちらは余裕を持って相手の右上段付きを相手の右肘外側からまくり上げる。これで相手はのけぞる。そこへ齋(手偏がつくけど)をうつ。大きく踏み込んで艮歩(足偏がつくけど)。後ろ足の踵に充分重心を乗せてダン!と地面を踏みつける。これで相手は大きく吹っ飛ぶ。次は琵琶勢。相手は右中段突き。こちらは左足を左斜め前に進めて右手で突きを受け流す。この時相手の突きの軌道を変えてはならない。手の甲を接触させながら水平に導く。途中でつかんだり捻ったりしてはならない。がまんできるぎりぎりのところまで水平に導く。これにより相手は無理な体勢から左中段突き。これも相手の攻撃の軌道を変えないように導く。左手で相手の左手首を掴み、右手で相手の肘を抑えて関節を決める。慣れれば右手一本だけで関節をきめることができる。これは、最初に相手の右中段突きをさばいた時から、「術」がかっているからだ。次は欄雀尾相手は右上段付突き。こちらは左足を左斜め前に進めながら、右手で相手の右肘外側をめくりあげる。相手はのけぞる。ここで相手に「術」がかかる。相手は、緩慢な動作で左上段突き。こちらは右足横に進めながら左手で相手の左拳を自分の後方に吸い込む。顔を相手に向けたまま相手の攻撃の軌道を変えないようにできるだけ後方に導く。引っ張ってはダメで触れたまま誘導する。すでに「術」がかかっているので、相手は拳を引っ込めようとは思わない。導かれるままに突き込んで、やじろべえのような形で左足つま先のみで体を支えることになる。伸ばし切った相手の左腕ひじをこちらの右前腕で手前に大きく半円を描くように屈曲させる。それと同時に右足を軽く上方に挙げながら進める。右足が着地するまでに相手の左肘を屈曲させる。こうすると相手はガクンと前のめりになる。そこで相手の左側からあばら齋(手偏がつくけど)をうつ。もちろん、あぶないので、実際には左腸骨をうつ。こうすると相手はもんどりうって吹っ飛ぶ。文章が長くなったので、続きは稽古日誌(2)でご覧ください。

2025.06.12

コメント(0)

-

R7/4/6 稽古日誌

今日の柿崎のお天気は曇り。桜もちらほらと咲き出しました。西忍寺の境内からは、野焼きをする田園風景が広がり、春の風物詩を感じます。メンバーは4人。N師範、O大師兄、S君と私。最初はいつものように基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。次に太極拳の対練を行った。最初は行気から打擠。今回は相手の攻撃を受け流す時、息を吸うことを意識して行った。息を吸うことと受け流すことを同時に行うと柔らかな感触のまま相手の攻撃に間に合うようになる。しかし、横隔膜に意識がいってしまい、かなり気持ちが悪くなる。そこで、鼻腔と丹田が意識して吸うことにした。こうすると横隔膜に意識がいかないので、気持ち悪くならない。次は、琵琶勢。関節を極めなくても、右手で相手の腕を上から撫で落とすようにすると、相手は下に潰れていく。肘を極められないように肘を曲げて突いてきても、曲がった腕のまま地面にうつ伏せにさせられる。関節技がかかろうが、かかるまいが潰されることには変わりない。しかし、これでは面白くないので、右手で撫で落とすのはやめて、ただ、相手の上腕に手を置いたまま止めてみた。こうすると、相手は崩されていないので、遠慮なく右拳で突いてくる。こちらは、相手が突こうとする動作が始まる瞬間を感じとり、すかさず右拳を相手の上腕を発射台にして、相手の顎に叩き込む。相手は上腕から顎までの最短距離で打ち込まれるので、逃げようがない。こちらは、相手がなんらかのモーションをする度に何度でも顎に打ち込む。この方法は、あまりにも残酷なので別の安全なやり方にした。右手は使わず、右肘を相手の左肘の外側につけた。相手が右拳で突こうとして動き出すその瞬間を捉えて右肘で相手の左肘を捻りあげる。相手が動こうとするたびに捻り上げていくと、相手は釣り上げられたサカナのように身動きができなくなる。次は柳生心眼流の応用稽古。相手右中段突き。こちらは左斜め前に進むながら、右前腕で払いのける。相手左上段突き。こちらは右手で相手の腕の内側を擦り上げ、右足を踏み込み、右肘を眉間にたたきこむ。次は相手右上段突き。こちらは左手で相手の右腕内側を擦り上げ、左半身で左足。を相手の右膝裏に接触するように踏み込む。着地と同時に左肘を相手胸に打ち込む。この時、馬歩になってはいけない。両足の爪先は「ハ」の字に開き、踏ん張りを消す。もちろん腰は深く落とす。自ら浮かせた体をたおれかかる勢いと突進する勢いをぶれなく肘に伝えるためには、足の踏ん張りは邪魔になる。次は相手右上段突き。こちらは左手で相手の右腕内側を擦り上げ、左半身で左足を相手の膝裏に踏み込む。左手は相手の右腕を上方にかるく浮かせて静止させておく。踏みこみと同時に右拳で相手の腹部を突く。右拳で突くときは、腰を捻ってはならない。左半身のままでいること。右肘も多少の屈曲と伸展はするが、捻ってはいけない。手首も同様。足も捻ったりバネを使ってはならない。なぜかということ、もともと右手には小刀を持っている設定だ。ひねりの入った動きは刃筋よぶれさせる空間に浮いた小刀が真っ直ぐ相手の腹に突き刺さるイメージを持ってこの技を行う。体の捻りを消し、体当たりの勢いを無駄なく小刀に伝える。ここを大切にしたい。次は相手右上段突き。こちらは左手で内側を擦り上げる。続いて相手左中段突き。こちらは左半身のまま、倒れこみつつ左腕でこれを払う。着地と同時に右中段突き。この時の突きも、さっきと同じ要領で行う。続いて相手右上段突き。こちらは左半身のまま左手でこれを外から内に巻き落とす。そのまま左肩に相手の腕を担いで、左足を踏み込みながら左前腕で相手の肘を下方に押す。ようは、踏み込むと同時に相手の肘を折るということ。これも足腰のバネを消して腰を沈める事により、素早く確実に相手の肘を折る。次は相手右上段突き。こちらは左腕で、相手の右腕を内から外へ巻き落とす。そのまま巻き上げて右手の親指と人差し指の股に相手の手首をのせて上方に浮かべる。こちらの左膝が相手の右膝裏に当たる場所に踏み込む。同時に左肘を相手の右鎖骨の外側下部に当てる。そのまま肘を外下方に押し下げると、左膝が支点、左肘が力点となって、てこの原理で相手は頭から落ちて倒れる。最初から最後まで左半身は崩さない。以上で午前中の稽古は終わり。久しぶりの心眼流の稽古。味わい深いものがありました。皆さん、お疲れ様でした。

2025.04.06

コメント(5)

-

R7/3/16 稽古日誌

昨日の稽古日誌を書きます。きのうの柿崎のお天気は曇り時々雨。だいぶ雪も消え、田畑にも土が見えてきました。O大師兄の話だと、西忍寺の近くの圓田神社の梅の木に花が咲いていたそうです。西忍寺の境内には雪が3メートルくらい積まれており、豪雪の面影を残しています。今回のメンバーはいつもの4人。N師範、O大師兄、S君と私でした。最初は基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。次に太極拳の対練にはいりました。最初は行気から打擠。ひたすら柔らかく、絹のように受け流すことに専念した。まだ、打擠のとき相手の体重を引き受けてしまうので、引き続き研究が必要だ。琵琶勢。これはもはやどうやっても技がかかるので、かなりだらしなくなるまで中地半端さの中で稽古しようと思った。相手が右中段突き。こちらは左足を左斜め前に進め、すかさず右足を引き付ける。このとき右前腕で相手の突きを撫でるように受け流すのだが、今回は相手の右肘の内側にこちらの右手刀をひっかっけて巻き落とす。左足を斜め前に進めて上記の操作を行うと相手は投げ落とされてしまう。これでは面白くないので、わざと左足を左横に進め、相手が倒れない程度に崩す。ここでこちらの動きを止めると、相手はややうしろに反ったまま、腰を右旋させて動きが止まる。つまり投げられはしないが、崩れた状態のまま手も足も出なくなる。あとはこちらの突きでも蹴りでも余裕で打ち込むことができる。意図せず、左足が左斜め前に進まず、横にしか進まなかった場合は、相手を投げ落とすことはできない。普通なら、自分の技が失敗したと思って、力ずくで相手を掴んでもみ合い殴り合いになるか、また間合いを取って一からやり直しになるか・・・・ということになる。しかし、冷静に考えてみれば、投げ落とすまでは至らなくても相手は崩れている。そこで技が失敗したと思わないで、崩すことに成功したと思えば、余裕を以って相手を打つことができる。この違いは天と地ほどの違いだ。太極拳の技の概念の中には、「崩してから打つ、蹴る」というものがある。しかし、一般的に投げようとして失敗したなら、もう一回投げようとか、寝技や固め技に持ち込もうとかになる。「崩してから打つ」という概念は、あまり意識されない。打撃系の格闘技では、そういう概念があると言う人もいるが、それにしても、それは相手を攻撃し、ダメージを与えて崩すというものだと思う。あるいは、かわして崩すというともあるだろう。しかし、太極拳のように受け流すことで崩すと言う概念は、あまり聞かない。そして、崩すことによって相手の手足の自由を奪うという発想もないと思う。しかし、太極拳ではそれが重要な概念となる。したがって今回の琵琶勢の稽古は、崩すと言う概念を意識するために、ひたすら中途半端に崩して止めるという稽古をした。今度相手はは右中段突き。それを右腕で受け流す。次に相手は左中段突き。最初から関節技にかからないように意識しているので、肘と腕に力を入れて突いてくる。そこでこちらは左足を相手の左足の外側に進めながら、左手刀を相手の左肘に巻き付けて落とす。踏み込みの勢いや、左手刀の巻きつけに速さがあると、相手は投げ落とされてしまうので、勢いを殺し、相手の態勢が中途半端に空間に釘付けになるようにする。絹のようにひたすら柔らかく動けるように稽古した。次は左右搬攔。相手は右中段突き。こちらは左に捌いて左手で相手の腕にネットをかぶせるように受け落とす。相手は左上段突き。左肘が空間に円をかくように巻き落とす。相手のからだは二つ折りになってお辞儀する。お辞儀した相手の左腕をかいくぐって右手で相手の後頭部を押さえる。左手相手の左顔面を押さえながら、左右の手操作でひねり落とす。この間、相手の後頭部には右手、相手の左顔面には左手が貼りついていて、相手が倒れても離さないようにする。これによって、相手は自分の頭を中心に捻り落とされることになる。相手の体が捻り落とされ回旋しても、相手の頭は空間に固定して離さない。相手のからだが床に着いた時、右手で相手の後頭部を押さえたまま、左拳で相手の顔面に勁を発する。実際には、左拳で勁を発するとき右手は後頭部から離す。相手は左拳で顔面を強打された上に床で後頭部を打ち付けられる。これにより技の最初から最後まで、相手に逃げる隙は無くなる。きわめて残酷な結果になる技ではあるが、後頭部を手で押さえることにより相手の頭を守り、左拳を相手の目の前に置くことによって、観念を促すこともできる。つまり活かすこともできれば殺すこともできる。活殺自在が太極拳の技だと思う。次は攬雀尾。これは相手の攻撃をぎりぎりで躱す。見切りが大切だ。相手は右上段突き。こちらはぎりぎりで見切って右穿掌を斜めに切りあげる。これで完全に相手の動きは止まる。右穿掌をゆるめると、相手は態勢を立て直し左上段突き。その突きを両手で囲いながら大きな円を描いて床に落とす。これで相手は下に潰れる。右手人差し指で相手の左拳の甲を押さえる。これで相手の体は動けなくなる。さらに右膝で相手の左拳を押さえる。さらに相手は動けなくなる。相手の左拳を両手で囲う時、できるだけ相手の拳に触らないようにする。実際には触ってしまうのだが、触らないように心がけて円を描くと、相手は抵抗できずに下に崩れ落ちる。次は提手上勢。こいつものとおり,遠・中・近と間合いを変えて稽古した。次は行気からの関節技。相手は右上段突き。こちらは左足を左斜め前に進め、さらに右足を相手の右足の外側に進める。それと同時に相手の突いてきた右腕を巻き落とし、さらに右前腕を相手の右肘内側にひっかける。そのまま右前腕を上に向けて立てる。つまり相手とすれ違いざま、右腕をひっかけて持ち上げる。こうすると相手の肘と肩を同時に極めることができる。そのまま右足を相手の頭が向いている方に踏み出し、右前腕を内旋させて相手の右肘と肩をロックさせる。さらに重心を落とし、相手をうつ伏せに倒す。これは最初は上手くいくのだが、次第に相手は慣れてきて技がかからなくなる。踏ん張りどころがわかってくるからだ。いろいろ試行錯誤してみた。相手の肘をひっかけて右前腕を上に挙げるだけでは、相手の重心崩れない。そこで、相手の突きを巻き落とすとき、右足重心となり、右前腕を上に向けてたてるとき左足重心となる。そのとき自分の体の向きは相手と反対の方向に向いていること。倒すことに意識が行きすぎて、相手と同じ方向あるいは相手と直角に対すると重心を崩すことはできない。その体の方向も意識して、右足から左足に重心が移る間に右前腕を垂直に立てて相手の肘を上に押し上げる。これにより相手の体は反りかえり、つま先立ちのまま肘と肩をロックされることになる。こうすると身動きが取れず釣り上げられた魚のようになる。そこで一気に右足を相手の顔が向いている方向に踏み出し、右手を内旋させて投げ落とす。相手はせき止められた水一が一気に流れ出すようにうつ伏せに倒れる。今日は成功したが、また対策を取られてかからなくなると思う。そしたら、また工夫を凝らして、いくらがんばってもかかるを目指したい。午前中の稽古はこれで終わり。今日も充実した稽古ができたと思います。みなさん、お疲れ様でした。

2025.03.17

コメント(4)

-

R7/3/9 稽古日誌

こないだの日曜日の稽古日誌を書きます。今回は、今年初めての西忍寺での稽古になります。この日の柿崎のお天気は曇り。まわりはかなり多くの雪が残っていました。お寺の屋根の下には3メートル近い雪の壁がありましたが、駐車場から入り口にかけてはきれいに除雪されていました。先生、奥様、除雪作業、お疲れ様でした。心より感謝申し上げます。おかげ様で、今年も稽古を始めることができます。今回のメンバーいつものは4人。N師範、O大師兄、S君、私。雪の壁に囲まれての稽古です。最初は基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。続いて太極拳の対練。最初は行気から打擠。いつもは打擠の時、相手が吹っ飛び過ぎないように気を使っていたが、雪の壁があるので、安心して飛ばすことができた。行気のときはできるだけ相手の腕に圧力を感じさせないように、横隔膜をフリーにした。次は琵琶勢。これは、もう、どうやっても技がかかってしまうので、技を途中でやめて、お互いに中途半端な状態になってからまた技を掛けることにした。ここで試したのは、足のポジション取りである。自分の足を相手の足元のどこに置くかで、相手の崩れかたが違う。相手の足の踏み場を奪ってしまうのだ。たとえ手を使わなくても、一瞬で相手の攻撃動作を止めることができる。金縛りになってしまう。そうなったら、相手はこちらの思うままだ。次は攬雀尾。相手の突きをぎりぎりで見切る。見切りながら相手の攻撃してくる腕に触れ、そのまま吸い込むように後方に引く。相手は体全体が前のめりになって吸い込まれていくので、こちらは両手でも片手でも肘関節を極めることができる。手は使わなくても、顎と肩だけでも極めることができる。この技も、もはや相手は逃げようがないので、もっと中途半端にやって、技の途中で手を離しても身動きが出来なくなるように工夫したい。次は左右搬攔。相手の右中段突きを体をかわしながら、上からしっとりと押さえ受ける。次に左上段突きが来るので、左手で巻き落として、相手の体を二つ折にする。この時右手で後頭部を打つ。相手が起き上がってくるのに合わせて右手で相手の喉を打つ。相手が受ければ、右腕を反転させて右拳掌側で顔面を打つ。右腕を鞭のようにしならせて反転させると、相手の防御の手をすり抜けて顔面に当たる。これは貫拳の応用だ。次は左右搬攔から形意拳の龍形拳。相手の右中段突きを体をかわしながら左前腕で押さえ受け。続いて相手の左上段突きを左手で巻き落として、相手の体を二つ折りにする。同時に右掌で相手の後頭部を打つ。この時、坐盤勢になっている。相手が上半身を起こすのを待って、右拳を顎に打ち上げる。同時に右採脚。左足で片足立ちになりながら、ちょんちょんと追いかけながら右採脚で相手の膝を連続して蹴る。相手は雪の壁に追い詰められて手も足も出なくなる。そこで、右足で相手の膝を踏みつけながら左掌で相手の顔面もしくは後頭部を打つ。こうすると、もはや相手はどんな対策もとれなくなる。これでは面白くないので、あまり龍形拳は使いたくない。以上で今回の午前中の稽古は終わり。お昼になって、毎年恒例となっている奥様お手製の豚汁をいただきました。私はこの豚汁が大好物で、密かに楽しみにしていました。今回も本当に美味しかった!3杯もお代わりしました。御馳走様でした。先生、奥様、今年もよろしくお願い申し上げます。お世話になってばかりで申し訳ありません。

2025.03.11

コメント(2)

-

R7/3/2稽古日誌

昨日の稽古日誌を書きます。場所は柏崎市武道館柔道場。メンバーは3人。N師範とS君と私でした。O大師兄は用事があるためお休みでした。最初は基本の定歩崩拳と馬歩穿掌、握拳を3人で行った。続いて太極拳対練。最初は行気から打擠。行気のとき、相手の攻撃に対する腕の当たりが強くなりがちだ。できるだけ横隔膜をニュートラルにして、柔らかく受け流すことに注意した。次は琵琶勢。今回は柔道場で畳の上なので、肘関節を極めたらそのまま相手をうつ伏せに潰すようにした。しかも、勢いを殺してゆっくりとうつ伏せにする。これにより、相手は前方回転して逃げられなくなる。今回はさらに、肘関節極めるかわりに相手のクビを右前腕でひっかけて投げ落とす方法を稽古した。下は畳敷きなので、心置きなく投げ倒すことができる。相手が右中段突きでくるのを左前方に進みながら、右前腕で受け流す。そのまま右足を相手の右足の外側を越えて前方に踏み込む。右足着地とともに右前腕相手のクビをひっかけて投げ落とす。この時、右足を着地させてから相手の首にひっかけても相手は倒れない。自分より身長、体重があると、相手は踏ん張ってこらえる。ところが右足が着地する前、空中に浮遊している状態で首をひっかけると、相手は踏ん張れなくて倒れる。次はこれを応用して、首にひっかけるのではなくて、右手で相手の顔面を斜め下から斜め上に撫で挙げる。これによって、こちらはほとんど力を使わず相手を投げ落とすことができる。次は、相手の右中段突きを右前腕で受け流すのではなく、相手の右膝関節の内側にこちらの右手刀をひっかけ左回りに回転させる。これにより相手はひっくり返る。この場合は、相手の踏み込みと同時に右足を左前方に進め、右足が宙に浮いている時に右手刀を回転させなければ相手は倒れない。これはすれ違いざま、瞬間的に投げ落とす技だ。次は攬雀尾。相手の右上段突きをぎりぎりで見切って躱す。同時に右穿掌で相手の目を狙う。次に相手は左上段突き。これもぎりぎりで見切って躱し、左手で相手の左拳を吸い込むように後方に導く。右前腕を直角に立てて、相手の伸びきった左肘を極める。すかさず打擠で吹っ飛ばす。もしくは、左手で相手の拳を吸い込んだら、相手の左脇の下から潜り込んで相手の左肘関節を極めながら担ぐ。こうすると相手は釣り上げられた魚のようにつま先立ちのまま動けなくなる。次は、その応用技を稽古した。相手の左肘関節を極める代わりに左手で相手の左手首を軽く掴み、手前から上、上から下へ円を描いて巻き落とす。そのまま相手の左首を畳の上にぴったりとくっつける。そこでこちらの右膝を相手の伸びきった左肘の上に乗せる。相手はうつ伏せのまま動けなくなる。相手の左手を掴んで巻き落とすときに、勢いよく巻き落とせば、相手を勢いよく投げ倒すことができるが、これをやると相手は前方回転して逃げる。はたから見るときれいに投げ倒したと見えるが、武術的には非効率的な結果として戒めなければならない。勢いよく投げれば、相手はその勢いを利用して回転受け身をとり、また立ち上がって向かってくるからだ。それを防ぐためには、ゆっくりと相手をつぶして、身動きができないようにする。これが効率的だ。戦いにおいて、できるだけ体力は温存すべきだし、最小限の手数で相手を倒すが武術だ。次は左右搬攔。相手が右中段突き。こちらは左足を左前方に進めて馬歩になる。同時に左前腕を相手の右前腕に上からネットをかぶせるように落とす。これによって相手の上半身は手前に大きく崩れる。相手は苦し紛れに左上段突き。こちらは左手でそれを下方に巻き落とし、右足を左斜め70℃に進める。そのまま右足が着地するときに右肋骨で、相手の左肋骨に発勁する。相手は吹っ飛ぶ。この時、両手は相手の体に触れないように自然と垂らしておく。両手は全く使っていない。次は提手上勢。まず相手に向かって右掌を立てて片手拝み。相手は馬鹿にするなとばかりに右上段突き。こちらは右掌で相手の拳を右へ押す。同時に右足を右横に進める。これで相手の腕は棒のようになって自らの上半身の動きを止める。右肘伸展、右肩関節水平屈曲かつ内転。自分の右腕が踏切の遮断機の棒のようになって、自分の上半身が前方に進むのを阻む。これができるようにするためには、相手の右足の踏み込みと同時にこちらの右足を右横に移動させ、その足が浮遊しているときに右手で相手の右前腕もしくは、右肘を右横に押す。決して力をいれてはならない。この状態にしておいて、ゆっくりと左指先を相手の脇腹に差し込む。次にわざと右手を離す。こうすると相手は左上段突き。右足だけを半歩横に進める。同時に右手で相手の左上段突きを後方に流す。このときのコツは、上半身をまっすぐに立てながら、ただただ単純に右足だけを横に進めること。余計な予備動作があると、相手はそれを追撃しようとして、攻撃の軌道を修正してくる。次に相手は右上段突き。左手で猫が顔をなでるように巻き落とす。すかさず右鉤手を下から相手の顎に向けて打ち上げる。あらかじめ顎の前に手を置いて防ごうとしても、自分の体の中心から発勁すれば、防いだ手ごと吹っ飛んでしまう。しかし、ここでいい気分にって吹っ飛ばしてはいけない。吹っ飛ばす先が壁とか椅子や机などの障害物があるかどうか確認しなければならない。場合によっては、それをめがけて吹っ飛ばす。しかし、相手の身の危険を案じるならば、そのまま右腕を相手の首に巻き付けてゆっくりとあお向けに倒す。そのまま右腕で首を絞めながら相手の降参を促す。次は抱虎帰山。相手は右中段突き。こちらは左足を左に進め右手で相手の右肘に触る。そおのまま右肘を右横に押しながら、右足を右横に進める。これによって相手のからだは抵抗感なく横向きになる。右手を緩めると、相手は左上段突き。右足を半歩右横に進めながら左穿掌で相手の目を狙う。相手の進む勢いが止まる。そこで右足を相手の左足の後ろに進め、相手の左膝裏にこちらの右膝頭が当たるようにする。同時に右腕を相手の腰に巻き付け、腰を右回旋させる。これで相手は投げ落とされる。しかし、慣れてくると左足にあった重心を右足に移動させ、腹筋を使って骨盤を後傾させてこらえてしまう。もちろん、この抱虎帰山の技を知らなければ、このような対策をとって防ぐことはできない。しかし、どういう順番で動き、どういう仕組みで倒すのかわかっていれば、このような防ぎ方ができる。稽古ではさらに、わかって対策を取られてもなお技がかかるように工夫する。これにより動きが進化していくのだ。この防御策を破るためには、こちらの右軸足で回転するのを、左に軸足を変更してかける。右軸足から左軸足に瞬間的に帰るためには、左足膝関節90℃屈曲、左股関節内転内旋、左足関節中間位、左拇趾第一関節背屈、第二足か第四趾軽度背屈して完全に踵を浮かせる。重心は軽く左拇趾歙に乗せる。自分の右足の重心を乗せている間に、左股関節、膝関節、足関節、趾関節に上記のようなポジションを取らせる。完全には左足に重心はもってこない。左膝関節が直角に屈曲すると膝頭が床に真っ直ぐに向く。そのうえに左拇趾に重心が乗ると、自動的に重心は上半身の真下に落ちる。これにより腰は正確に水平にその場で回転し、それに巻き込まれるように相手は倒れる。たとえどんなに踏ん張ろうと思っても、力が入らず巻き込まれて投げ落とされてしまう。この時も注意するのは、勢いよく倒さないこと。勢いよく倒せば、相手は後方回転して逃げる。ゆっくりと倒して左手でで相手の左手首を軽く持ち、右膝で相手の左頸部を押さえつける。これにより相手の左肘は過伸展して極まり、首を押さえられているので身動きができなくなる。次は単鞭。相手は右上段突き。こちらは相手の踏み込みに合わせて左足を後方に下げる。同時に相手の右拳を左のひらに乗せる。そのまま右足を斜め右へ進め、同時に右手の中指と親指で相手の右橈尺関節遠位部を掴む。それを右横に大きく振り上げる。相手はのけぞって身動きができなくなる。そこに左足を進めて左肘を相手の右頬に打ち込む。その流れで左肘を進展させながら、左前腕を回内させると相手は仰向けで倒れる。このときも他の技と同じようにゆっくりと倒し、身動きができないようにする。勢いよく後頭部から落とすこともできるが、相手の命を奪うような手段は簡単に使うべきではない。次は引進落空。この技の名前は私がつけた。套路の中にははっきりとした形で存在しないが、あきらかに太極拳の化勁を使った技だ。先生から習ったときも技の名前は教えてもらってない。相手は右上段突き。こちらは右螺旋掌で内旋して手前に巻き込み、相手の重心を引き出す。同時に相手の踏み込みに合わせて左足を大きく後方にさげる。そのまま右手首を下方に向けて巻き落とす。すかさず、相手の右拳の甲を右手で撫で挙げる。こうすると相手の右手関節と右肘関節は自分の右肩関節に向けて過屈曲し、垂直に崩れ落ちる。そのまま前方に歩く。相手は両膝をついて身動きができなくなる。この間、右手で相手のどこも掴んではいない。ただ触れているだけだ。少しでも相手を掴めば、この技は完成しない。次は穿掌。相手は右上段突き。こちらは右穿掌で相手の右腕とクロスするように相手の右目を狙う。相手の動きが止まる。その瞬間右手で相手の右手首を軽く掴み、指先についた水滴を振り払うように右手を自分の右腰に引き寄せる。相手は、おおきく前のめりに崩れる。そこに左手で相手の右肘を押さえて関節を極め、右斜め前方70℃に左足を進める。同時に相手の右腕を両手で右斜め前方70℃に押す。相手は前のめりで畳に突っ込んでいく。相手の右手を掴み自分の右腰に持ってくる時に、当然相手は抵抗し踏ん張る。この抵抗感をなくすためには、右穿掌を相手の右目に突きこむときに、あらかじめこちらは骨盤を後傾させておく。それから手首を掴んで振り落とすときに骨盤を中立にもどし、首筋を上に伸ばす。これにより相手は抵抗感なく落ちる。まるで何かにつまずいて転ぶときのように・・・・。今回の稽古はこれで終わり。さわやかな汗をながすことができました。みなさん、お疲れ様でした。

2025.03.03

コメント(0)

-

R7/2/23 稽古日誌

昨日の稽古日誌を書きます。昨日は鯨波コミニュティーセンターの体育館で行いました。この日の鯨波は曇り時々雪。中越地方には大雪警報が出ていました。今回のメンバーはいつもの4人。N師範、O大師兄、S君、私。最初は基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。次に太極拳の対練。最初は行気から打擠。打擠は、まだ少し相手の体重を引き受けてしまうので、色々角度を変えてやってみた。しかし、未だ良い方法は見つからない。気長に試行錯誤していくつもりだ。次は琵琶勢。これは相手が、技がかからないように逃げたり、関節技がかからないように肘を曲げたり、色々な防御策を講じてくる。これに対し、こちらも型を崩さないことを前提に、いろいろ研究した。もはや、相手がどんなやりかたで技を阻止しようとしてもかかってしまうところまできた。しかし、そこで満足していてはつまらないので、片手でできるように工夫してみた。まず、相手は右中段突き。こちらは左斜め前に進んで、右前腕で相手の突きを受け流す。続いて相手は左上段突き。こちらは左足を後方に大きく下げながら、相手の左拳を右手でつかむ。そのまま自分の股下に捻り落とす。こうすると、相手は床にうつぶせのまま落とされる。相手が思わず左拳で追いかけてしまうように、下がるタイミングを、相手の進むタイミングと合わせなければならない。しかし、これも慣れてくると、あらかじめ追いかけないように意識して突いてくるので、技がかからなくなった。そこで相手の左拳は握力をほとんど使わないでつかみ、自分の左足に右足を八卦掌の拘歩で引き寄せる。ちょうどおしっこを我慢するような内またで立つ。この内またに引き込むようにして相手の腕を引くと、相手はこちらの右腸骨が内旋する勢いに負けて引き落とされる。しかし、これもあらかじめ踏ん張られると、技はかかるのだが、少し腕や握力を使わないと掛けられない。面白くない。八卦掌の大鳳展翅を使ってみた。もはや太極拳ではなくなった。しかし、、まあ八卦掌も最近やっていなかったので、予定変更して八卦掌の用法を稽古した。相手はこちらが拳を掴んでくるから抵抗するので、つかまずに右旋掌で手背を外旋させて受け流す。歩法は先程と同じく左足を大きく下げて、右足を引き寄せる。こうすると相手は抵抗感がなくなるので、前方に前のめりになった崩れる。次に右穿掌を内旋させながら相手の左脇の下を指で刺し込む。相手の体はくの字になって崩れ、相手の顔面は前に出る。そこに左膝で下から蹴り上げる。同時に左腕を真上に挙げる。相手が左ひざ蹴りを俯きながら手で防げば、すかさず挙上した左手刀を後頭部に打ち下ろす。そこから、拘歩擺歩で相手のまわりをまわりながら、フリーで八卦掌の技を繰り出す。基本的には、相手を掴まないこと。受けた形はとるが、触ってはいない。相手になんの感触も与えないまま、しかも何をどのようにされたのかもわからないまま倒す。これが八卦掌だ。それぞれが思う存分技を繰り出して、しばらく八卦掌の散打を行った。気が済んだので、太極拳に戻った。次は左右搬攔。今回は新たな試みとして肋骨から発勁して、相手を吹っ飛ばしてみた。相手は右中段突き。こちらは左に半身になりながら左前腕でしっとりと落とす。次は相手、左上段突き。こちらは左半身から右半身になりつつ左手で相手の腕を巻き落とす。このとき、相手は深々とお辞儀をした形で崩れる。そのときこちらは右足を前方斜め70度に進めながら、自分の右肋骨を相手の左肋骨に接触させる。右足が着地すると同時に右肋骨で、相手の左肋骨に発勁する。これで相手は吹っ飛ぶ。なかなか難しいが、斜め70度がきっちりと決まれば、相手は抵抗感なく吹っ飛ぶ。注意することは、こちらは両手を相手の体に触れないように自然と落とし、抱え込んだり掴んだりしないことだ。少しでも手を遣って相手の体にこちらの力みが伝わると、相手は簡単に踏ん張ってしまう。両手を全く使わないことだ。次は右内旋掌。相手は右上段突き。こちらは右半身になりながら、左足を大きく下げる。相手が思わず追いかけてくるように、相手とのタイミングを合わせる。同時に右手を内旋させつつ小さく内側に円を描きながら巻き落とす。そのまま、相手の右拳の甲を下から撫で挙げる。相手の右肘は過屈曲され、指先は自らの右肩に触るくらいにまでなる。そのまま手を接触させたまま前方に歩く。相手は膝から崩れて潰れていく。これも握力を使わないこと。押し付けるような腕力も使わない。ただ空間で触っているだけだ。次は単鞭。相手は右上段突き。相手が出るのに合わせて下がりながら、右手の掌の上に相手の右拳を乗せる。もちろん、その場で相手の突いてくる拳を自分の掌の上に乗せることなどできない。しかし、相手がこちらを無意識に追いかけてくるように仕向けながら下がると、これが可能になる。握力をつかわず相手の手首を掴み、右腕を大きく円を描きながら振り上げる。こうすると相手のからだは左に回旋しながらのけぞる。そこに左肘を相手の左顎に打ち込む。その流れをとめないで前腕で相手の胸を少し下方に押すと、後ろへ頭から落ちる。次は穿掌から左琵琶勢。相手は右上段突き。こちらは右穿掌で相手の突きをクロスしながら、相手の右目を狙う。相手は少し後ろへのけぞって目を守る。こちらはすかさず相手の手首を取り、下方へ引き落とす。ここでも握力は使わないこと。使えば、相手は踏ん張って崩れなくなる。下に崩れた相手の右肘を左手で押さえて極める。そのまま斜め70℃前方に左足を進めながら、相手を右斜め70℃前方に押す。相手は吹っ飛ぶ。この角度で崩し飛ばせば、抵抗感なく相手は吹っ飛ぶ。斜め前方70℃は大事だ。以上で今回の稽古は終わり。雪で中止することも考えたが、無事稽古することができて良かった。みなさん、お疲れ様でした。

2025.02.24

コメント(0)

-

R7/2/16 稽古日誌

こないだの日曜日の稽古日誌を書きます。今回も柏崎市武道館での稽古となりました。この日の柏崎は晴れ。青空が広がる暖かい一日でした。メンバーはいつもの4人。N師範、O大師兄、S君、私。最初はめいめいに套路を行いました。私は形意拳の五行拳と五行連環拳の套路を稽古しました。次に基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。次に太極拳対練。最初は行気から打擠。今回も相手の攻撃に対するこちらの当たりを柔らかくするために、横隔膜をフリーにして受け流した。打擠については、まだ相手の体重を引き受けてしまう。これを打破するヒントは角度の問題ではないかと思う。いろいろな角度で試してみたが、あまり上手くいかなかった。吹っ飛ばさずにそのまま瞬間的に発勁すれば済むのだが、それでは面白くないので、あくまでも吹っ飛ばすことにこだわりたい。次は琵琶勢。これは、もう、相手がどんなに対策しようが逃げられないほどに磨き上げてきた。関節技をかけられまいと肘を曲げたいのなら、曲げさせて関節技を極めるし、曲げたくないのなら伸ばして極める。中途半端に曲げて伸ばすことも曲げることもしたくないのなら、その固まった腕ごと釣り上げてつま先立ちのまま連行する。最初から当てるつもりもないような突きで来るなら、そっとつかまえて吹っ飛ばす。ただ、ここまでやっても、唯一逃げる方法がある。それは関節を極められる前に前方回転受け身で、転がって逃げることだ。これに対してはとにかく勢いを殺し、ゆっくりと這いつくばらせることだ。勢いよく速くやれば、それに乗じて転がる。しかし、ゆっくりやれば、はずみがつかないので、その場で潰れていくしかない。これはどんな技でも重要なことだ。カッコよく投げ飛ばせば見栄えがいい。しかし、投げ飛ばされた相手は、くるりと受け身をとって、また好きなやりかたで攻撃してくるのだ。せっかく相手を追い詰めても、一からやりなおしになる。無駄な労力だ。次は左右搬攔。相手の中段突きにネットをかぶせるように受け落とし、前のめりになった相手の顎に横から至近距離で突きを入れる。もう一方の手で相手の肩を引き落とし、ひっくり返す。別法として、相手の中段突きを受け落とし、次に相手が突いてくる中段突きを平円単推手の要領で受け流し相手の背中を両手で推して吹っ飛ばす。この吹っ飛ばすというのも、また一からやり直しの可能性があるので、実戦的ではないが、吹っ飛ばした先に机やいすなど、ぶつかるとケガをするようなものがあると想定すれば、致命傷を負わせることになるので、意識の仕方によっては実戦的になる。また別法として、相手の中段突きを立円単推手の要領で受け流し、その場で一回転して相手を吹っ飛ばす。また別法として、受け落とすときにより深く相手がお辞儀の態勢になるように導き、右足を相手の左足の前に踏み込み、相手の左脇の下に、こちらの右腕を差し込み、その場で一回転する。これを速くやると、相手を投げ飛ばしてしまうので、途中から勢いを殺し、床に這いつくばらせるようにして肩関節を極める。次は攬雀尾。これはぎりぎりの見切りの修練だ。相手の右上段突きに自ら顔面をさらして突っ込み、左足の横異動でぎりぎりにかわす。このとき、恐怖で顔を背けたり、上体が傾いたりするともろに突きを顔面に喰らうことになる。ひたすら体の軸をまっすぐに、いついかなるときも曲げたりゆがめないこと。次に左上段突きも同じ要領でぎりぎりで躱す。手動作は遅くてもかまわない。躱した後からでも充分に間に合う。次は提手上勢。相手の右中段突きを右手で右に半円を描くように受け流す。続いて相手の左中段突きを右手で懐に迎えいれるように受け流す。続く相手の右上段突きを、左手で猫が顔を撫でるように巻き落とす。すかさず右手で下から相手の顎を打ち上げる。この一連の動きを遠・中・近の間合いで稽古する。遠は、できるだけ相手から離れて遠くから相手の腕をコントロールする。最後の相手の顎への攻撃は鞭のようなしなりで打つ。中は2打目の相手の左中段突きを受け流すときに完全に半身になって受け流す。こうすると相手との間合いが縮まる。相手の懐に深く潜り込み、体の中心から勁を発し、相手の顎をかちあげる。もちろん、相手はこの技を知っているので、顎の前に手を置いて防御するが、その手ごと相手を吹っ飛ばす。近は、2打目の相手の左中段突きをぎりぎりで躱し、左前腕で相手の左肘を外側から押さえてしまう。それと同時に左足で相手の右足を踏みつける。相手は左肘を押さえられ、右足を踏みつけられると身動きができなくなる。それでも右拳で突いてきた場合には左手で巻き落とし、相手の左前腕とクロスさせて抑え込む。こうすると手も足も出なくなる。あとは右手でいかようにも攻撃ができる。次は抱虎帰山。相手の右中段突きを右手で丁寧に押さえ受ける。相手の左上段突きを左穿掌で相手の目に突きこむようにクロスさせて止める。右足を相手の左足の後ろに進めながら、左手で相手の腰を抱える。そのまま後ろへ押すと、相手はひっくり返る。相手の腰を抱き後ろへ倒すときに、自分の中心軸がずれると、相手は踏ん張って倒れない。自分の中心軸がまっすぐで腰が水平に回転すれば、相手は踏ん張れずに倒れる。中心軸を崩さないためには、左穿掌で相手の目を狙ったら、そのまま相手の左腕から離れずに触れておくこと。この際、掴むことも推すことも引くこともしない。相手の左拳は空中に浮かべておく。これで、相手の左腕は空間にからめとられる。そのままこちらは相手の腰を抱いて後ろに押すのだが、このとき左手は相手の左手首に貼りついたまま静止させておく。これがうまくいけば、力みなく相手をひっくり返すことができる。別法として、相手の左手は普通に掴み、相手の腰を後方に押す。普通はこれで相手は踏ん張って倒れないのだが、こちらは同時に左足趾を背屈させて踵を浮かせ、左母指球に自分の中心軸を呼び込んで、相手の腰を後ろに押すと、相手は回転しながらひっくり返る。重心の配分としては、左右同じくらいにする。左足踵を浮かせると、右足重心になりがちだが、それだと中心軸が崩れ、相手は倒れない。技を掛けるときは、主に踵に重心を置くことが原則だが、この技に関しては例外だ。次は螺旋掌。相手の右上突きを右半身で一歩下がりながら、右手を内旋させながら受け流す。その動きを止めないで、相手の右手首を下から相手の右肩に向けて巻き込むように押さえる。押さえながら前方に歩いていくと、相手はのけぞりながら潰れていく。体が反りかえったまま動けなくなる。相手の手首は屈曲させるが、その間、こちらは少しも掴んではいけない。握力はいっさい使わない。相手の手の甲を撫で挙げるように巻き込む。ここで投げ落とすことも可能だが、投げることについては慎重になるべきだ。原則、投げることができる態勢で投げない。これが相手にとって一番のダメージだ。なぜなら、つらい態勢を強制されて逃げることができないからだ。そのうえ、こちらは好きなように攻撃できる。以上で今回の稽古は終わり。みなさん、お疲れ様でした。いい汗かきましたね。

2025.02.18

コメント(0)

-

稽古日誌 R7/2/2

最近、文章を書くとやたらと長くなってくる。時間と手間がかかるので、どうしても更新がおっくうになる。歳をとると話が長い、とかくどいとか言われる。歳をとると文章も同じように長くくどくなるようだ。久しぶりに稽古日誌を書きます。こなだいだの日曜日、2月2日の柏崎のお天気は曇り。お寺での稽古は、雪の関係で、当分お休みです。N師範のはからいで、柏崎市武道館柔道場で稽古する。メンバーはいつもの4人。N師範、O大師兄、S君と私。最初はめいめいに套路をやったりストレッチを行った。次はそろって定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。次に太極拳対練。最初は行気から打擠。相手の上段突きを右時計回り巻き落とす。両手で受けながら回す。この時、呼吸は吸うでもなく吐くでもない。横隔膜をフリーの状態にしておいて受け流すと、相手に抵抗感を与えないで崩すことができる。続いて相手は、左中段突き。これは時計まわりの動きの中で受け流す。続いて相手は右上段突き。相手の突きに合わせて右肘を内転させつつ外旋させながら指先を相手に目に向かって差し出す。いちいち目つぶしをするわけではない。人間は目を狙われると後ろにのけぞる。つまり相手の態勢を崩すのが目的だ。しかも、肘の内転・外旋を意識して、その意識を指先の意識よりも先行させて動くと、相手は大きく崩れる。崩れたところへ打擠。理想的には、相手の体重の重さを感じることなく吹っ飛ばしたい。しかし、いまだ少し相手の体重をひきうけている感がある。まだ、なにかしらの工夫が必要だ。次は琵琶勢。これは最初は技がかかるが、なれてくると相手はいろんなことをしてくる。あらかじめ肘を曲げてがんばるつもりで突いてくる。関節技がかかりそうになったら、歩いて逃げる。思いきり突いていくと技がかかるので、最初から届かない突きを打つ。曲げるつもりなら、思いきり曲げさせてあげる。相手に曲げようとする意志がこちらの手に伝わってきたら、さらに曲げやすくなるように助けてあげる。肘関節を屈曲外転内旋、手関節内旋、肩関節外転内旋してあげると、相手は釣り上げられた魚のようになる。さらに手関節を後下方に引いてあげると、後ろにのけぞってつま先立ちになる。その首に上から前腕を落とし、後頭部から落とす。相手が歩いて逃げようとしたら、掴んでいる相手の手首の橈尺関節遠位部に中指と親指をめり込ませて内旋させる。そのまま、自分の股の下の畳につける。橈尺関節遠位部を回旋させることにより、相手の全身の動きが止まる。逃げることもできずに、腹ばいになってつぶれてしまう。届かない突きできた場合には、相手の腕を保持したまま、自分の右足を右斜め70℃の角度で踏み出す。こうすると力を用いずに相手を吹っ飛ばすことができる。この踏み出す角度と手より先に右足を先行させるのがコツだ。続いて攬雀尾。これは度胸試しだ。相手の右上段突きに向かって体を真っ直ぐに進める。当然、もろに顔面に突きが入ることになる。しかし、進みながら左足を横に進めると、自分の顔の位置がわずかに左にずれる。ここで、顔が動いたり、上体が動いたりすれば、まともに相手の突きは当たる。相手は動いた顔をめがけて軌道修正してくるからだ。しかし、相手の踏み込みと同時に、顔も上体も相手に向かって真っすぐに向かっていくと、相手は軌道修正しない。しかし、こちらは左足を横に進めた分だけ顔の位置が左にずれる。こうすると相手の突きを紙一重で躱すことができる。少しでも怖くて顔を背けたり、体はひねったりすれば、もろに突きを顔面に喰らう。これが成功すれば、相手はこちらが瞬間的にいなくなったように感じる。手の動きはそれからだ。すなわち躱してから受ける。受けてから躱すのでは、遅すぎる。次は左右搬攔。相手の中段突きを、上からネットをかぶせるようにしっとりと落とす。相手はお辞儀をするように崩れ、顔が下を向く。向いた顔面に至近距離から左拳を突きあげる。しかし、それではあまりにも残酷なので、顎に拳を押し当てて上を向かせる。同時に右足を相手の左足の後ろに進め、相手の膝裏にこちらの膝頭が当たるようにする。右手を相手の背中から肩に回して軽く押さえる。左拳を相手の顎に押し付けると同時に右手で相手の肩を下に引く。これで自動的に相手はこちらの右膝を支点としてひっくり返る。これも慣れてくると踏ん張ってかからなくなるが、その時は、左拳でコツコツとなんども顎を叩く。叩くたびに右手で相手の肩を下に引いていくと、細かい衝撃で脳震盪を引き起こし、フラフラになりながらうしろにひっくり返る。次は行気の応用。相手が右上段突き。こちらは時計回りに両手を動かしながら、相手の突きを巻き落とす。このとき相手とすれ違うように、相手の右横に進む。続いて、お腹に相手の右拳をくっつけながら接近し、こちらは右肘屈曲、右前腕を屹立させて相手の右肘を屈曲させる。相手の肩甲骨前傾、肩関節過度伸展。相手は肘と肩を同時に極められながら、お辞儀の格好になる。右足斜め70℃に進め、左手で相手の右手首を掴んで少し上に挙げると相手は肩関節が極まってうずくまるような形になる。次は穿掌と琵琶勢の応用。相手は右上段突き。こちらは拗歩で立っていて、右穿掌。すかさず右腕を外旋させながら、自分の右腰の位置まで巻き落とす。相手は大きく前のめりに崩れる。相手の右肘は過伸展になる。そこへ左手をおいて軽く肘関節を極める。そすかさず、左足を右斜め70℃に進める。相手は吹っ飛んでいく。次は八卦掌の推掌。相手は右上段突き。こちらはさがりながら右掌を上にして受け流し、すかさず左手で受け換え相手の腕を左横に運ぶ。相手の腕の位置をそのままにしておいて、左足つまさきを内側に向けながら、相手の右足の後ろに進める。右掌を相手の胸に当て軽く押す。相手はひっくり返って倒れる。慣れてくると踏ん張ってたおれまいとするが、こちらの体幹を右斜め70℃に向かって進めようと意図すると、たまらず後ろへ吹っ飛んでいく。ただ少し触れただけで吹っ飛んでしまったように見えるが、ベクトルの合成が上手くいけば、だれでもできることだ。以上で今回の稽古は終わり。まだ課題はあるが、根気よく取り組んでいきたいと思う。みなさん、お疲れ様でした。

2025.02.04

コメント(2)

-

お散歩日記 R7/1/29

午前6時15分起床。きのうの天気予報で、かなり強い寒波がやってくると言っていた。どれほど雪が積もったのか心配しながら外に出る。少し細かな雪が降っていたが、ほとんど積もっていなかった。世の中の出来事は、あらかじめ警戒していると、それほどのことは起こらない。今まで生きてきて、だいたいこの法則は当たっている。えてして、警戒していないときにいやなことは起こるものだ。薄く積もった車の雪をおろす。家に戻って、歯磨き洗面、トイレを済まし、水筒に素粒水を詰める。ヤクルトを丹念に振って、ぐびっと飲み干す。今日は底にほとんど残らなかった。気温1℃さあ、また市民の森に出発!とは思わなかった。実は最近、不整脈っぽさを感じる。動悸がするのだ。私が思うに、市民の森の上り坂が原因だ。あの坂には、悪魔が棲む。あの駐車場から私の闘いは始まる。気温が2℃以下になると駐車場には氷がはる。日がまだ昇らない薄暗いところで、氷っていないところを探して慎重に歩を進める。そこをやり過ごすと、学習棟に向かう昇り口だ。ここは雪解けの水が凍って、滑りやすくなっている。これも要注意だ。昇っていく道は、数名の人の足跡がついていてでこぼこだ。堅い部位分もあれば、ズボッとぬがるところもある。しかし、脚痕の数が多いので、なんとなく歩きやすい。次は学習棟を過ぎて、城見台へ登る。この坂道は登る人は少なく、足跡も少ない。残っている足跡は、私がズボッとぬがったあとだ。これは文化遺産のように、氷って丁寧に保存されている。これを見るたびに過去の自分のぶざまな姿を見せつけられる。城見台から降りて学習棟で太極拳をやる。終わって、またそこから下り坂を降りる。ここは比較的楽だ。駐車場への降り口は要注意だ。氷っていて、滑りやすい。そして例のデスゾーン。ここは氷シートが道を覆っている。へっぴりごしになりながら、歩いて道路に出る。道路も凍って滑る所が多い。滑って転ぶことはないが、滑ってしまうことは、私のプライドを傷つける。この前、テレビドラマで「クジャクのダンス、だれが見た?」というのをやっていたが、まさにそれだ。たとえ、だれが見ていなくても、すべったという事実は消せるものではない。このように私のプライドをかけた苦行が毎日続く。私は今年62歳。さすがにこたえる。不整脈になっても不思議ではない。だから、今日はお散歩を休んで、太極拳は接骨院でやろうと決意した。体を壊しては、もともこもいないからだ。よし、今日は行かないぞ!と決意して接骨院へ向かう。しかし、なぜか途中で気が変わる。「今日は、ひょっとして動悸がしないのではないか?」「こんなことで自分に負けてしまっていいのか?」心の声がする。私は、こういうとき3秒で決断することにしている。決まった!市民の森に行こう!市民の森に向けてハンドルを切る。また心の声が聞こえる。「あんた馬鹿なの?」自分の声に自分で答える。「YES!」結局、太極拳がおわったところで携帯が鳴って、親戚の訃報が入った。例の貯水池への道は断念して、そのまま実家に車を走らせた。動悸はしなかった。途中でお散歩を断念せざるを得なかった。それで動悸がしなかったのかもしれない。勝負は明日に持ち越された。

2025.01.29

コメント(0)

-

お散歩日記 R7/1/20

午前6時20分起床。着替えて車の雪おろしをするために外へ。空は曇り。駐車場のコンクリートは乾いている。気温1℃車のところに行く間に、左足が滑る。しまった!乾いているところばかりではなかった。たしかに少し雪が残っていてその際が凍っていたのだ。滑った瞬間に、股関節のロックをはずす。こうすると足だけ滑っても腰から上は崩れない。股関節がロックされていると、完全に転ぶ。長年、武術をやってきたおかげで、反射的にこのシステムが作動する。しかし、あまりうれしくはない。もっと足の裏に神経を集中させていれば滑ることはなかった。眼で見ただけで乾いていると判断し、雪のそばの氷に気が付かなかった。車は氷っているが、雪は積もっていない。エンジンをかけて、家に戻る。歯磨き洗顔、トイレを済ませる。例によって素粒水を水筒に詰め込む。ヤクルトを丹念に振ってからぐびっと飲み干す。今日は、ほとんど底に残っていない。少しニンマリして達成感をかみしめる。さあ、今日も市民の森へ出発!夜中に雪は降らなかったようで、路面が乾いている。しかし、1℃という気温は、きのうの雪解け水を氷に変えて、そこここに罠をしかけている。気を緩めてはならない。駐車場に到着。茶色いバンが停まっていて、そばに何か長方形のブロックのようなもの一個立たせて、その上に腰かけている。何をしているのか、よく見てみると、なにやらスノーシューズのようなスニーカーのようなものを履こうとしている。頭には何もかぶっておらず、黒髪を七三に分けている。年齢は30代半ばくらいか。眼鏡はかけているように見える。薄暗いので、見えにくい。中肉中背だが、少し太り気味なのいかもしれない。しかし、明らかに登山者の服装ではない。何か、電気工事関係の作業員にような服装だ。車の荷台には、色々な工具箱のようなものが見える。私は彼を横目で見ながら、学習棟への登り口へと進む。ところどころ氷っている部分があり、用心しながら登り口に進む。登り始めから、道の無いところにかんじきのあとが並んでいる。いつもは、道なりに添うようにあとがついているが、今日の跡は、妙に浮かれたようにあちこちに並んでいる。昨日はお天気が良かったので、少しはしゃいだのかも知れない。長方形のかんじきだけでなく、丸いかんじきも一緒にはしゃいだようだ。ほほえましい夫婦の光景が目に浮かぶ。お気に入りの額縁の風景のところにたどり着く。そこで、私は見たくないものを見てしまった。なんと駐車所にいたあの男。雪の壁に向かって変な姿勢で立っている。背中を丸め、両手はあきらかに下腹のどこかを支えている。骨盤は後傾し、顔は下腹部に向いている。この態勢は、まさに立ち○○の図。もちろん遠くから見ているので、はっきりとそうとは言い難いが、私は、ほぼ間違いないと思う。少しお尻を縦にふって、どうやらチャックをあげたらしい。そうして、私のいる山に向きなおって、仁王立ちになった。腰に手をあて、スーパーマンのようなたたずまいだ。私の視線を感じて振り向いたのか、それともすっきりしたついでに山を眺めたのか?それはさだかではない。せっかく、かんじき夫婦の仲睦まじい様子を想像し、ほっこりしていたのに、奴の立ち○○の姿を見て一気に嫌な気分になった。学習棟への道を急いだ。嫌な気分を振り切るように歩を進めた。学習棟に到着。さて、ここから先はもっと急な坂道だ。おもむろに見上げると、踏み固めた小道のわきを縦横無尽にかんじきのあとがついている。ああきらかに丸いかんじきが浮かれて歩いているのがわかる。奥様はだいぶかんじきに慣れて、楽しんでいるようだ。私はひたすらまっすぐな小道を登る。かつて私がぬがった足跡が、はずかしいくらい丁寧に残っている。まるでなんとか遺跡が発掘されて、その住居跡が大切に保存されているかのようだ。城見台に到着。切り株の上に立つ。東の空に向けて合掌。「きょうもありがとうございます。」今日は少し明るい曇り空。雨や雪は降りそうもない。山々は、はげかけた頭のように雪におおわれた地肌を見せている。木々はまばらになった毛髪に似ている。視線を市街地に向ける。今日は心なしか車のライトや街灯の灯りがまたたいているように見える。低い山の稜線の上には群青色の雲。この雲があるときは、雪かあられが降ってくる可能性がある。しかし、いつも吹いている西風が吹いていない。こちらに向かってはこない気がする。学習棟に戻る。真っ先にトイレの入り口に向かう。ガラッ。今日も開いている。真心を込めて直角にお辞儀をする。「今日もありがとうございます。」さあ、太極拳99勢を始めよう。起勢。丹田にボールが現れる。首を伸ばせ。心がつぶやく。攬雀尾。早くも床から春の陽気が吹きあがってくる。その風を下の前歯まで感じる。単鞭。湧泉に心地よい感覚。左右搬攔。指の骨一本一本に背中から流れてくる気がからみつく。分脚。また心がつぶやく。「首を伸ばせ。」虚嶺頂勁。気が真っ直ぐに体を突き抜ける。野馬分鬃。いくつもの経穴に意識を置くと、体が浮いてくるのを感じる。いつもそうとは限らない。ひとつにこだわれば、逆に肩や背中が凝ってくる。そうなったら、その意識をやめる。やめても意識を集めた形跡は体に残り、無理ない匙加減で意識の底に沈んでいく。このくりかえしで、体内に武術のシステムが構築されていく。太極拳は、体に関する要求が数多くある。意識は動きの中で、それらを守りながら保持しなければならない。しかし、それを忠実に行えば、体が緊張してスムーズに動けない。そういう時は一旦あきらめる。好きなように、好きな姿勢で動いていいと、自分の許可を出す。しかし、意識した形跡は消えない。やがて、自然と意識し過ぎた所にちょうど良い気が集まってくる。だから、意識してはやめ、また意識してはやめていく。この繰り返しで身体はいくつもの要求を満たしながら、同時に展開していく。いくつもの意識が同時に働いて体を動かすことができると、自分の体の重さを感じなくなる。これは経験上、言えることだ。最終的には羽毛のような軽さになるのだと思う。7時30分終了。今日も少し時間がたつのが早かった。学習棟の正面に立ち、礼。「今日もありがとうございました。」駐車場まで降りる。まだ、奴の茶色いバンがある。○○小僧め。姿が見えない。デスゾーンに臨む。今日は氷の帯が、かなり広い幅で私を待ち受けている。エンマ大王降臨!へたをすれば、命が危ない。除雪された雪の壁のきわに私の長靴の小指側のエッジを当てながら歩く。小さな小さな歩幅で、ゆっくり歩く。無事にわたり切った。道路に出る。路面は乾いている。道路わきには、私の大腿部の中下3分の1くらいの高さの雪の壁が並ぶ。私はその上にふわりと乗る。実は昨日、これができることを知ったのだ。昨日の気温は-3℃。冬晴れのよいお天気だった。私が貯水池のほうから道路を歩いて帰ってくると、奇妙な光景を目にした。なんと、人が雪の壁の上を歩いている。ぬがることもなく、軽々と歩を進めている。そうか今日は気温が低いので、「しみわたり」ができるのか!その男性は40代後半くらい。身長は175センチ、体重85キロ・・・・といったところか。堂々たる偉丈夫だと言っていいだろう。それが軽々と雪の上を歩いている。彼には散歩をしていると時々出くわす。いつもシベリアンハスキーの大型犬をつれて散歩をしている。その時は、犬が雪の上を歩き、彼は道路を歩いている。なんと、今日はその逆で、彼が雪の上を歩き、犬が道路を歩いている。彼はこの近所の住人だ。今日が「しみわたり」ができると経験上わかっていたのだ。私も子供のころ、田んぼの上を「しみわたり」したことがあるが、雪の壁の上を「しみわたり」するという発想がなかった。恐るべし!地元のひと。彼が私の目の前で雪壁から降り、すれ違ったあとに、私も雪の壁の上に乗ってみた。出来る!沈まない!自分の視線が上がり、風景が違って見えた。壮観だ!そして、なお素晴らしかったのは、雪の上に小さな銀色の光が見えた。そこここに銀ラメのように散らばって光っている。雪の表面の氷の粒子が日の光を浴びて発光しているのだろうか?-3℃の世界は美しい。今日は、-1℃。大丈夫だろうかと不安はあったがやってみた。大丈夫。ぬがらない。少し沈む感じは否めないが、上出来だ。雪壁の上を歩いて、貯水池まで行って、意気揚々とデスゾーンまで戻ってきた。デスゾーンの両脇には雪が積んであるが、壁なってはいない。ここは氷の上を歩くしかない。今までの歩き方とは打って変わって、びくびくしながら歩いた。やっとデスゾーンを抜けた。駐車場を見渡す。しょう・・・じゃなかった、○○小僧のバンはまだ停まっていた。本人はいない。しかし、車の近くの雪の上にボストンバックとスニーカーらしきものが置いてある。なぞだ。せっかくいい気分でお散歩を終えたので、彼のことを考えるのはやめにした。自分の車に乗り込み、FMーNIIGATAをつける。軽快な女性パーソナリティーの声を聞きながら接骨院へ向かった。えっと、ここで皆様にお断りしておきたいことがある。私のお散歩にはいろいろなことが起き、それを日記に書くと大量の文字数になる。正直、毎日これを続けるのは大変だ。これからは、時間に余裕あるときだけ書くか、もっと簡単に短く書くか、いずれかにしたい。ご了承願いたい。

2025.01.20

コメント(0)

-

お散歩日記 R7/1/18

朝6時起床。着替えて外へ出る。雪は降っていない。車は、うっすら雪の粒が覆ってい入る。意外今日はいつもより明るい。曇り空ではあるが、色が薄い。雲の切れ間から茫洋とした月が見える。半月よりも丸く、満月よりも半分近く欠けている。家に戻って歯磨き、洗面、トイレを済まし、素粒水を水筒に詰め込む。ヤクルトを振る。できるだけあらゆる角度で・・・・。一気に飲み干す。容器の底を見る。やはり少し残っている。完璧にはいかない。気を取りなおして出発!路面にはあまり雪は積もっていない。スムーズに車を走らせる。市民の森駐車場に到着。誰もいない。アスファルトには、大粒の白砂糖がばらまかれている。やはりそらがいつもより明るい。月がぼんやりと私を見下ろしている。さあ、学習棟に向けて登ろう。登り口に足を置く。つるっ!ヤバい、氷っている。登り口は、傾斜が強いので、雪解け水が集まってきて氷るのだ。そこを過ぎてしまえば、雪が厚く積もっていて滑らない。特に今日は踏み固められている雪は堅くて、安定感がある。特に最近、この安定感が増している。その上に白砂糖の滑り止めが撒かれているので、さらに滑りにくい。少し登ると、例の額縁付の絵。きのうは不愛想な風景だったが、今日は少し明るいので、竹林の緑が彩を添えてくれている。なかなかいい。さらに登る。学習棟の前に到着。さすがにこの建物に用がある人は少ない。この踏み固められた小道から学習棟に向かう足跡は、私とおそらく管理人様の足跡だけがついている。さらに登る。雪はかなり硬くなっている。私のズボズボにかった足跡が凍って正確に残っている。それを見ると、わたしの無様に歩く様子が目に浮かぶようだ。今日も四角いかんじきの跡はしっかりと残っている。すこし脱線して横道にそれたりなんかして・・・・・。わりとちゃめっけがある人だ。また少し登っていくと、丸いかんじきのあとが、横に点々と現れた。ということは、四角いかんじきの人は、だれかと二人で来ていたのか。しばらく丸いかんじきのあとは、雪上に浮かびながら進んでいく。そして、消える。少し先に行くと、四角いかんじきの跡が私の左手に浮かび、先まで少し進んで、またもとの道に戻っている。かんじきの跡をよく見ると、金平糖が敷き詰められている。今朝の雪は、白砂糖だ。思い返してみれば、昨日の雪は金平糖だった気がする。ということは、これは昨日の日中につけられたあとだ。そして、これは2人連れなのか、それとも単独犯の犯行か?いやいや、なんで推理なんかしているんだろう。思いたいように思えばいいじゃないか。私の妄想では、これは夫婦で登ってきたあとだ。丸いかんじきはこの辺まで奥さんが手で持ってきたものだろう。だんなさんは、四角いかんじきを掃いて、道を固めながら歩いている。奥さんはその後ろから歩いてついてくる。旦那さん「お~い、そろそろその丸いやつ履いてみたらどうだ?」奥さん「なんか怖い。」旦那さん「せっかく持って来たのに、いっけ履いてみれて。」奥さん「わかった~。」旦那さん「ぜってぇかんじきらとぬがることねぇすけ、横の踏んでねぇとこ歩いてみれさ。」奥さん「あ、けっこういけるかも。楽しい~。」旦那さん「そらろ~。」奥さん「やっぱ、怖くなってきた。おりるわ。」旦那さん「な~んだ。じゃ、意味ねぇじゃん。」奥さん「怖いものは怖い。仕方ないでしょ!」二人は山の奥に消えていくのであった。妄想しているうちに城見台に到着。雪が溶けて切り株もすこし頭をのぞかせている。その上に立ち、東の空に合掌。「今日もありがとうございます。」北に目を向ける。昨日は不愛想な山々だったが、今日は木々の色が茶色に見えて、少し表情が豊かになっている。西に目を向ける。市街地もはっきり見える。開けた空には雪雲もあるが、うろこ雲もある。なんと青空も広がっている。こんな広い面積の青空、一か月ぶりくらいだろうか。とても気分が明るくなった。街灯も車のライトも、今日は数多く見える。この明るさは、なんだかなつかしい。茫洋とした月が、冷めた目で私を見下ろしている。ささ、学習棟に戻ろう。それにしても、ズボズボぬがった私の足跡、石膏で固めて風化しないよう加工されたように、いやというほど見せつけられている。学習棟に到着。まっすぐにトイレの戸が開くのを確認して、直角に礼。「今日もありがとうございます!」いつもより風景が明るい。心も明るくなってきた。ア、ア、ア~。ア、ア、ア~。カラスの発声練習が始まった。さあ、私も太極拳99勢を始めよう。起勢。両手をあげると丹田にボールが現れる。攬雀尾。指先がムズムズしてくる。合谷と湧泉を意識せよ。心がそうつぶやく。合谷は、親指中節骨とと人差し指の中節骨の間にある。湧泉は、足裏で、母指球と人差し指の間にある。つまり手足にあるツボ4つを同時に意識にのぼらせながら動けということだ。単鞭。丹田から両腕にエネルギーが昇ってくる。提手上勢。頭頂部とひさしの天井がつながる。十字手。春の陽気が床から吹きあがってくる。わくわくするような高揚感。抱虎帰山。背中から両腕の中にエネルギーが満ちてくる。い、いかん!合谷と湧泉の意識が無くなっている。斜飛勢。体の重さが消える。そのかわりわくわく感が消える。それでも合谷、湧泉に意識を置き続ける。野馬分鬃。肩が凝ってきた。頬に堅さ感じる。意識し過ぎだ。合谷、湧泉の意識を消す。これ以上こだわると堅さが全身に及ぶ。馬歩攬雀尾。ワクワク感が戻ってきた。春の陽気が体を吹上げ、浮かせてくる。収式。今日も太極拳99勢をやりきった。まだ1月の半ばだが、もう土の中では、春の準備がはじまっている。その活気が私の体を浮かべている。青空がだんだん広がってきた。陽光がさしてきた。月の姿がまだ見えている。学習棟の正面に立ち、礼。「今日もありがとうございました。」駐車場まで降りていく。少しおりると駐車場が見えてくる。そこには黒いライトバンが停まっていた。エンジンのガーっという音が時々聞こえる。所轄の彼だ。ここのところ姿を現さなかったのは、別の事件を追っていたのか?歩き固められた雪道を軽快に歩く。駐車場の降り口にたどりつく。足をおろして、駐車場のアスファルトの上に足をおろす瞬間が一番危ない。アスファルトが凍っていて滑るからだ。慎重に足をおろす。それでも足の下がつるつるになっているのを感じる。なんとかへっぴり腰になりながら、駐車場に降り立つ。黒いライトバンからは、エンジン音の他にラジオの声が小さく聞こえている。「お仕事、ご苦労様です。」心でつぶやいてデスゾーンへ進む。右に傾くS字カーブ。路面には白い砂糖がばらまかれている。砂糖のないところは、薄く白い氷がまだらにはっている。ちょうど、子供のころ、鼻水を袖で拭ってカピカピになってテカっている・・・・あんな感じだ。あのカピカピが何かしらの規則性を以って路面に並んでいる。そこを踏めばアウト!ひっくり返って頭から落ちる。今日はエンマ大王、お出ましのようだ。カピカピを踏まないよう、路肩に溜まった白い砂糖の上を用心深く歩く。広い道路に出た。道路はきれいに除雪されている。しかし、デスゾーンと同じく、カピカピも並んでいる。道路の端には白砂糖。それを丁寧に踏んで歩く。空にはうろこ雲。青空が顔を出している。北の方を見ると黒い雲が横たわり、その雲から0.5ミリのシャーペンの芯の頭くらいの細かな点々が降り注いでいる。あそこでは、あられが激しく降っているのだろう。ふいに白いライトバンが私を追い越した。男性が前のめりになりながら運転していた。あれは、確かうちっぱなし場の社長か。何を急いでいるんだろう。まもなく、また戻ってきた。何かを確認して戻ってきたのだろうか?しばらくすると別の白いライトバンが私を追い越した。何やら騒々しい。そのライトバンもすぐに戻ってきた。運転席には小太りに眼鏡をかけた男性。50歳くらいだろうか。助手席には太った30代くらいの男性。頬がつやつやして日焼けしている。何やら事件の予感がする。打ちっぱなし場が近づいてきた。私は驚き、目を見張った。なんと昨日まで社長の車の轍しかついていなかった道路が、広々と除雪してあるではないか!それだけではない。その除雪は貯水池を通り越して、大平森林公園の入り口まで続いているではないか!壮観だ!私の想像ではこうだ。打ちっぱなし場の社長は、自分の所まで除雪車が来ないのはおかしいと思っていた。我慢が出来ず、見附市の土木建設課に電話をかけた。社長「おかしいんじゃないの?大平森林公園は市の管轄でしょ?除雪をするならその入り口まで除雪するのが当然じゃないか!なんで私んとこの手前で帰るんだ!」土木建築課S君「す、すみません、課長に変わります!」T課長「すみませんでした。早速あしたから除雪車をそちらまで入れます。」社長「頼むよ、まったく!」ガチャン!それで社長は朝一番で車を飛ばして確認しに来た。除雪されているのを確認してすぐ帰っていった。そのあとS君とT課長が現場を確認しに来た。除雪の具合を確認して帰って行った。多分、そんなストーリーだろう。広々とした道路を歩いて、楽々と貯水池の正面に立つ。池の表面に張った氷が少し溶け始めている。その上を小さな鳥がヨチヨチ歩いている。白黒の配色で、この辺ではよく見る小鳥だ。名前はいちいち調べない。以前もこのへんにある植物の名前が知りたいと思い、図鑑などを見て勉強したが、歩きながらいちいち確認したり探したりしするのがわずらわしくなった。純粋に散歩が楽しめなくなったのだ。だから、もうこの辺に生息している動植物の名前を調べるにはやめにした。駐車場に向かってなだらかな坂を歩き出す。黒のRV車がこちらにやってきた。例の白髪で長髪の先輩が乗っている。少しすると赤い軽乗用車が向かってくる。90歳大先輩の車だ。だんだんメンバーが集まって来てつわものどもの山のぼりが始まる。青空をながめながら駐車場に戻った。まだ、黒いライトバンが停まっている。「ご苦労様です。」心のなかでつぶやいて愛車のN-WGNに乗り込む。エンジンをかけ、ラジオをつける。FMーNIIGTA、今日のMCは、島村ジンさん。福山雅治似の渋い声を聞きながら、接骨院に向かう。今日もいいお散歩ができた。

2025.01.18

コメント(0)

-

お散歩日記 R7/1/17

朝6時5分起床。着替えて車の雪降ろし。ほとんど車に雪は積もっておらず、ちらほらと粉雪がふっている程度。気温1℃まわりの積もっていた雪もだんだん少なくなってきた。戻って歯磨き洗顔、水筒に素粒水を詰めてヤクルトを飲む。今日は念入りに振ったので、容器の底にはあまり残らなかった。トイレを済ませていざ、出発。道路にも圧雪がなくスムーズに運転することができた。ちらほら舞っていた粉雪が少しにぎやかになってきた。市民の森駐車場に到着。やはり圧雪は無く、きれいに除雪されていた。黒いライトバン、今日もいない。別件で出払っているのだろうか。坂道を登って学習棟へ。登り始めからきれいな小道ができている。これは、かんじきの跡だ。昔のかんじきは竹と縄でできていて丸かった。しかし、最近はトレッキング用としていろいろ開発されているようだ。長方形の足跡が並んでいる。道をつけようと意識してくれたのか、かなり整然と足を運んでいる。とても歩きやすく、ありがたい。すぐに額縁入りの絵画の風景にたどり着く。昨日のように木々の枝に雪の白いラインが入っていない。まだ薄暗い中、うっそうと木々が立っている。白黒のバランスがあまりよくない。「いいねぇ~。」とは言い難い。少し残念だが、まあそういう日もあるさ。学習棟の前に到着。ここで、かんじきの跡は消える。・・・・・と思っていたが、なんと、城見台の方まで続いているではないか!これはありがたい。早速登っていく。かんじきの跡が並んでいる坂を・・・・。さすがにあまり踏み固められていないので、時々ぬがる。しかし、全然ぬがる頻度が少ない。心からこのかんじきの人に感謝する。きっと、慈悲深い優しい人なんだろうなと思う。城見台についた。驚くべきことに、かんじきの人はそこからさらに上に登っていったようだ。こうなると、その人のワイルドさに脱帽せざるを得ない。どうぞ、ご無事でご帰還ください。深々とこうべを垂れた。切り株の上に立つ。東の空に合掌。「今日もありがとうございます。」例によって北に視線を移す。黒々として、ところどころ白い雪を取って貼り付けような山が連なっている。きのうは枝先に花のような樹氷をつけて、百花繚乱の景色だったのに、今日はただ不愛想な木々が立っている。視線を西に移す。開けた市街地が薄暗く見える。例によって、生真面目なホタルのひかりが移動している。空は群青色。その下には白い雲。この状態は、やばい天気になる兆候だ。少し青空がのぞき、ぼやけた月が見える。今来た道を下る。きのうとは比べものにならないくらい歩きやすい。学習棟に戻ってきた。例のごとくトイレの戸をガラッと引く。今日も開いている。「ありがとうございます。」直角にお辞儀をする。さあ、今日も太極拳99勢をはじめよう。起勢。両手を上にあげる。丹田に丸いボールが現れる。攬雀尾。突然西南から強い風が吹き、粉雪が斜めに降ってきた。遠くから強弱の無い潮騒の音・・・・みたいな轟音が聞こえてくる。かなりの強風だ。学習棟のひさしを支えている柱に、トイレに近いところだけ、長い板が縦に並んで風よけになっている。その板が、ガタガタとけたたましい音を発して揺れている。私の心がつぶやく。後頭骨を伸ばせ。余りに強い爆風と強く降る雪のため、私の首は前に出てしまっている。背中も丸くなり、前傾姿勢になっている。だから、後頭骨を上に持ち上げるようにして、首を真上に伸ばせという意味だ。いきなり心に言葉が浮かぶ。時としてこういうことがあるが、潜在意識がつぶやくのだろう。単鞭。背筋に白い線が登ってくる。分脚。後頭骨を伸ばすと暴風の中で片足立ちできる。野馬分鬃。指の骨が全て暖かくなる。単鞭。丹田から下顎、下の前歯まで暖かいものが登ってくる。前歯がムズムズする。擺脚。風がおさまった。雪もやんだ。カラスの鳴声がしてくる。「お~い!大丈夫だったか~?」とお互いの安否を確認している。収式。今日も無事、套路を終えることができた。ありがとうございました。午前7時35分。学習棟の正面立ち、礼。さて駐車場まで戻ろう。きっちりとていねいに作られた小道を感謝しながら降りる。今日はだれも車を停めていない。さてデスゾーンに臨む。路面には昨日よりも大きめの金平糖が散らばっている。その下の層には氷砂糖を粒状にしたような、少しグレーがかった色の雪が敷かれている。白の粒の下にグレーの粒。なんともシックな組み合わせだ。踏み心地は、きのうのカリカリ感はなく、しっとりとしている。すべらない!今日もエンマ大王はお留守のようだ。安心して広い道路に出る。路面にはデスゾーンと同じく、ミニ金平糖の下にグレー氷砂糖の粒がばらまかれている。道幅は車2台がすれ違える程度。よく除雪が行き届いている。ゴルフの打ちっぱなし場が近づくにつれ、道幅狭くなってくる。やがて道幅は一台分が通るくらいになるが、除雪車の太いタイヤ跡がつくため、歩くのは楽だ。道の両側には雪が積もっているが、左の路肩には側溝があって水が流れている。途中でそこをせき止めると、水が道路に流れてきて、その部分だけ雪が積もっていない。だれがやったのか?顔も知らぬ人の働きに感謝。しばらく歩いていき、打ちっぱなし場の駐車場のは入り口近くになると、雪の轍がはっきりとでき、タイヤの跡は。普通乗用車の幅となる。おそらく、除雪車は途中で除雪をやめて帰っていったのだろう。そこから先は除雪がしてないので、打ちっぱなし場のオーナーが乗用車で乗り入れ轍をつけたものと思われる。なんだか、オーナーの悔しそうな顔が目に浮かぶ。「ここまで除雪してんだから、おれんとこまで来いよ~!」心の叫びが聞こえてきそうだ。打ちっぱなし場をすぎると、すぐ貯水池。普段ここには道がない。私は、いつもしゃにむに雪に足を突っ込みながら、貯水池の正面まで行く。しかし、である。そこには驚くべき光景が広がっていた。左路肩にだけ雪がない!よくみると道路の左側にある側溝がせき止められて、その水が路面の傾斜でこちらへ流れてきている。ものの見事に貯水池の前まで雪が消えている。だれかが私のために用意してくれた道だ!そんなわけはないか。しかし、またしても影の力に助けられた。おかげさまで、楽々と貯水池の風景を眺めることができた。正面に見える山は、樹氷が消えて少し不愛想だが、私の心はとても暖かかった。水面には白い氷。部分的に濃い緑色の水面が見えていた。しみじみと眺めた。さて、戻ろう。ゴルフ場を過ぎてしばらく歩いていると、向こうから登山者らしい恰好をした年輩の男性が歩いてくる。私は、すれ違う前に先手を取った。「おはようございます。」絶妙な間合いで挨拶ができた。その方も「おはようございます」と返してくれた。右手にストックを2本、持ちにくそうに持っていた。私はこの人の顔に見覚えがある。年齢は80歳代くらい。いつもは爽やかなクリーム系の配色の登山ウエアを着ている。眼鏡は金縁。全体的にはスマートな体型だ。肩幅が広く、左の肩が後傾している。左足だけ内またで、右足はガニ股だ。左腰を痛めやすく、右の背中はおそらく筋肉が肥厚していて、張り感が強いだろう。首が前にでているので、左肩が後方に傾いている分だけ、上部僧帽筋や肩甲挙筋を引っ張るので、いつも左肩が凝っている・・・・・・だろう。今日は、ブルー系のさわやかな配色のウエア。眼鏡はかけておらず、ゴーグルをしている。黄色みがかっていて、スポーティーだ。いつも私が、散歩を終えて帰ろうとすると、白いライトバンに乗ってあらわれ、お互いに挨拶を交わした。しかし、今日はいつもより早い。しかも、いつも彼はこちらとは反対の方に歩いていくのに、今日はコースを変えたのか?どうも、いつも城山のほうへ登るらしいのだが・・・・・。しかし、なぜ、ストックをつかないで、2本とも右腕一本で持ち上げるようにして歩いているのか?なぞだ。駐車場が近くなってきた。雪はやんでいる。今日は色々考えさせられた。多くの人たちが、この地域を守っている。自分たちが歩きやすいようにしているだけではなく、あきらかに他の人も歩きやすくなるように配慮している。ここにくるよそもののために・・・・。駐車場に着いた。車にエンジンをかける。ほっこりした気分で接骨院に向かった。

2025.01.17

コメント(0)

-

お散歩日誌 R7/1/16

朝6時5分起床。着替えて車の雪おろし。ほとんど雪は積もっていない。少し粉雪が舞っている。気温-1℃。意外と地面は氷っていない。家にもどり、歯磨き洗顔、トイレを済ませて素粒水を水筒に詰め込む。ヤクルトを前後左右に振り、グビッと飲む。今日はあまり底に残らなかった。市民の森に向けて出発。駐車場に到着。誰もいない。例の黒いライトバンも停まっていない。今日は非番なんだろうか。粉雪がわずかに舞っている。学習棟に向けて登り始める。今日の雪はパウダースノウ。学習棟への道は何人も来ているようで、足場が踏み固められていて登りやすい。少し登ると、例の私のお気に入りの風景。今日も額縁で飾ったような雪景色を見せてくれた。「いいねぇ~。」親指を立てた。さらに登って学習棟に到着。きょうもログハウスが黒々と建っている。さらに上に登る。今日は、だれの足あともない。ここから先は、純白の坂が続いている。ただ、きのう私が登ったときの足跡部分が、わずか数センチの窪みとなって残っている。また例によって、ランダムにぬかりながら登る。あまりにも純白な雪が、不安定な私の平衡感覚を一層狂わせる。息があがる。はあはあ言いながら城見台に到着。切り株のオブジェはほとんどどこにあるかわからないが、私の昨日の足跡がわずか数センチの窪みとなって切り株のありかを教えてくれている。深々とぬがりながら、足の感触で切り株を探し出す。その上に立って東の空を仰ぐ。合掌「今日もありがとうございます。」視線を北に向ける。気温が低いので、木の枝には雪の丸い塊がついている。この辺は桜の木が多い。この雪の塊が、桜の花の代わりのように咲き誇っている。壮観だ。さらに西に視線を向ける。市街地が薄暗い平地に眠っている。そこここにぽつぽつと小さな光が動いている。ややオレンジがかった黄色い光だ。車のライトが生真面目な性格のホタルのように飛んでいる。さて、学習棟にむけて降りて行こう。ズボズボとランダムにぬがりながら降りていく。心が独り、つぶやきだす。私の武術も治療もこの雪道と同じだ。毎日毎日、フラフラしながら、息を切らしながら歩いても、雪が一晩で足跡を消してしまう。私の武術は、見栄えを競うものではなく、健康を維持するための体操ではない。先人たちが命懸けで構築してきた身体動作のシステムだ。指一本の位置ですら、そのシステムに関与している。無駄な動きは一切ない。見栄えを気にした瞬間から、そのシステムは作動しなくなる。したがって、人気がない。世間の人たちの注意をひかない。ほとんどだれもやろうとは思わない。孤独な道だ。しかし、今日もその道を歩く。雪で消されても、さらにその上を歩く。足跡は何度も消され、表面には残らなくても、わずかな窪みをたよりにだれかが登ってくる。そのだれかがまた、何度も足跡を消されても、さらにその上に足跡を重ねてくる。いつか、それが道になる。細い道かもしれないが、しっかりと踏み固められて、見たこともないような素晴らしい世界に連れて行ってくれる。治療の道においても同じだ。私がやっているキネシオロジーの施術は、欧米では有名だが、日本ではあまり知られていない。しかし、この施術は、デリケートになっていく社会に生きる人たちには必要になっていくものだ。東洋医学と西洋の徒手医療の叡智が結実したものだ。しかし、まわりの人たちにはなじみがない。想像もつかないような施術だ。なじみのないものに人は自分の体をゆだねない。しかし、私はそれでも、この施術を捨てて、従来然とした電気してマッサージ、といった施術をやろうとは思わない。例え、少数派であろうと、この施術には意味がある。未来の人たちを支える大切なものとなるに違いない。そう確信している。そんなことを考えながら、学習棟にもどってきた。まず、やることは決まっている。いつものようにトイレの前に立つ。トイレの戸が開くのを確認する。真心を込めて感謝の言葉を言う。「今日もありがとうございます。」直角にお辞儀をする。学習棟のひさしの床に若干雪がなだれ込んでいる。さいわいにして粉雪なので、すべることはない。目の前には、平衡感覚を失うほどの真っ白な雪が積もっている。粉雪がわずかに舞っている。気温0℃。カラスの鳴声が聞こえる。昨日も聞こえた。その前までは聞こえなかったのに・・・。これは春が早めに来ることの前兆なのか?勝手に解釈してみる。さあ、太極拳99勢を始めよう。起勢。腕を挙げると丹田に丸いボールが現れる。攬雀尾。ひさしの天井と頭頂部が糸でつながってくる。単鞭。丹田からエネルギーが左右の腕に昇ってくる。左右搬攔。遠くで新幹線の音、列車の音、車の走る音・・・・・。雑多な喧騒がかすかに聞こえてくる。しかし、この山々は静寂に包まれている。遠くで目を覚まし始めた町の喧騒が聞こえてくるのに、私のいる空間には、静寂がとなりあって存在している。提手上勢。床から、私の任脈を通って暖かな風が吹きあがってくる。下の前歯がムズムズとしてくる。分脚。重心が安定している。何か空間に浮かんでいるような感じだ。野馬分鬃。床に足の裏がはりついていて、腰が軽い。これは、雪道ズボッの成果だろう。雲手。時間があっという間に過ぎ去る。収式。いつのまにか終わってしまったという感覚。現在7時35分。いつもより5分早く終わった。しかし、実感としては、その半分の時間しかたっていないような気がする。学習棟の正面に立って礼。「今日もありがとうございました。」坂道をおりて駐車場に向かう。やはり、何人もの人が踏みしめたあとは、安心して歩くことができる。ほとんど雪はやんでいる。駐車場に降り立つ。白いランドクルーザーが停まっている。かなり古い年式のものだ。年輩の男性が座席に座って、なにやらもぞもぞやっている。これから、散歩なのか?はじめて見る顔だ。その横を通り過ぎて、いよいよ「デッドゾーン」にさしかかった。路面をよく見てから歩かないとエンマ大王に持っていかれる。足を踏み入れると、ジョリジョリと足の裏に心地よい感覚が伝わってきた。一面に白い粉をばらまいたような状態だ。下は氷ってはいるのだろうが、その粉を踏むことで滑らずに済む。あまりにもj冷え込んだので、降ってきた粉雪が路面上で溶けることなく置きっぱなしになっている。その踏み心地といったら、たまらない。金平糖を粉々にして路面にばらまき、その上を踏んでいるかのようだ。エンマ大王のご慈悲なのかもしれない。広い道路に出る。路面には氷砂糖のような雪のかけらが延々と並んでいる。その上に、金平糖の粉。実に素晴らしい踏み心地。これなら滑ることはないだろう。除雪車のタイヤの溝に入り込んだ雪が、だんだんと路面に落ちていき、冷え込んだ気温のために若干堅めのシャーベットブロックになっている。滑ることなく安心して歩くことができた。いい気分で貯水池に到着。水面には白い雪が積もっている。下は氷になっているのだろう。少し眺めて、来た道を戻る。しばらく行くと、黒いRV車が停まっている。そのそばに一目で登山者だとわかるような装備の男性が俯いて立っている。髪は長く、白髪まじりだ。銀縁の眼鏡をかけている。頬はふっくらとして、顔だけ見ると太っている人のように見えるが、体はスリムだ。年齢的には70歳代くらいだろうか。なぜか、申し訳なさそうにたたずんでいる。私が「おはようございます」と先手を打ってあいさつした。彼は、はずかしそうに「おはようございます」と返してくれた。おそらく、ここで登山仲間を待っているのだろう。8時近くになると、高齢の方々が、5、6人くらい集まってくる。それより多いときもある。彼らは、普段、大平森林公園の管理をしている。冬場は閉鎖するので、山の管理をしているようだ。中には90歳の大先輩もいて、毎日果敢に雪山に挑んでいる。それに比べれば、私など子供の遊びに等しい。じつは、その方に「おまえさんもどうかね?」と誘われたが、仕事をする時間がなくなるので、お断りした。もっと時間があるなら、私も参加したいところだ。駐車場に戻ってきた。まだ白いランドクルーザーがいた。エンジンはかけっぱなしで、中の男性はニット帽をかぶって、なにやらごそごそと動いていた。なぞだ。見ないふりをして、車に乗り込み、エンジンをかけた。今日も無事お散歩を終えることができた。

2025.01.16

コメント(0)

-

お散歩日記 R7.1.15

朝6時10分起床。着替えて車の雪おろし。ほとんど雨に近いみぞれが降っている。車にも薄くシャーベット状の雪が乗っているだけだ。家に戻って例のごとく、はみがき洗面、トイレを済まし、素粒水を水筒につめる。ヤクルトは飲む前に良く振ってから飲む。良く振らないと、飲み残しが容器の底に丸く残る。こうなると、残った分は振ろうが何をしようが、飲むことはできない。良く振っているつもりだが、あまりきれいにいったためしはない。さあ、市民の森に出発。気温1℃。だんだんみぞれがぼたん雪になってきた。市民の森の駐車場に到着。ボタン雪の降りが強くなり、かなりにぎやかな景色となる。しんしんと降っているというよりは、宴会が始まったかのようににぎやかに降っている。一台だけ車が停まっている。ほとんど毎日、私が来る前に止まっているライトバン。中には背広を来た男性が乗っていて、エンジンはかけっぱなしだ。いつも私が駐車場に入ってくるのを待っていたかのように帰っていく。私は所轄の刑事ではないかとにらんでいる。不信な奴の動向をみているのかもしれない。さて、登るぞ!今日の雪質はシャーベットの層がかなり厚くなっている。踏むとここちよいシャリシャリ感を足の裏で感じる。それほどぬがることもなく、例の私のお気に入りの風景があるところまで登る。ボタン雪が天と地を埋め尽くすように降っている。「いいねぇ~。」見事な風景に感嘆の言葉が出る。学習棟の前まで来た。雪をかぶったログハウス。今日も私を歓迎してくれている。さらに登る。ここから先は、足跡が一人分しかない。私より早く来て登っている人がいるのだ。昨日はランダムにぬがるこの坂道に辟易したが、今日は大丈夫!今日こそは丹田の水平移動を実現してやる!意気込んで臨んではみたものの、現実は甘くない。フラフラになりながら、息も絶え絶えに登った。城見台に到着。例の切り株のオブジェをさがす。きのうより積雪が多く、切り株の上に直接立つのではなく、切り株に積もった雪の上に立った。東の空に向けて合掌。「今日もありがとうございます。」北へ視線を移す。山々は白く煙っていた。雲や蒸気で煙っているのではなく、ボタン雪が空間を埋め尽くすように降っているので、遠くから見ると白く煙っているように見える。西へ視線を移す。風景が白く、かろうじて家々屋根が見える。あとは白く煙って、風景が見えない。雪の降り方が強くなってきた。今来た道を下る。また、ランダムにぬがる雪道にフラフラになりながら降りていく。もう、こうなることはわかっているので、昨日よりは精神的な動揺が少なく、心なしか疲労感も少ない。学習棟に戻ってきた。まっすぐにトイレの入り口まで進む。ガラッ!今日もカギが開いている。直角にお辞儀をし、真心を込めてつぶやく。「今日もありがとうございます。」このトイレを管理している管理人さんに、誠意一杯の感謝の意を表したい。学習棟のひさしの下に立つ。あいかわらずぼたん雪がにぎやかに舞っている。太極拳99勢を始める。起勢。丹田に丸くて暖かなボールが生じる。遠くで救急車のサイレンの音が聞こえる。欄雀尾。左右の目のまわり、両頬がムズムズしてきてやがて気の流れがからだの全面を降りていく。胃系の経絡に気が流れたようだ。胃の経絡は、目の周りを回り、両頬を通ってた上半身の全面に落ちて、大腿四頭筋の中央部に降り、前脛骨筋を通って、足の人差し指に抜ける。左右搬攔。救急車のサイレンの音が消える。ここから車で5分くらい行ったところに市民病院がある。救急車が到着したらしい。提手上勢。カラスの鳴声が聞こえる。久しぶりだ。最近、雪が多く降るようになってから、鳴声をきかなくなった。4羽くらいがお互いの近況を報告し、ねぎらうように鳴いている。坐盤勢。音楽が聞こえてくる。「うーさーぎおーいし、かのやーまー こぶなつーりしかのかわー」なんていう曲だっけ?「ふる里」だったかな?毎朝、7時半になると流れてくる。野馬分鬃。雪の粒が小さくなってきた。にぎやかな風景から一変し、薄い雪のカーテンが視野一杯にひろがっている。しんしんと降り積もり、私に深い呼吸を促しているようだ。欄雀尾。背中から、上腕三頭筋、前腕の背側、手の甲から5指の背側にかけて、あたたたかなものが覆いかぶさる。収式。雪は再びボタン雪となり、にぎやかに天地を埋め尽くしている。時間にして40分。今日も気持ちよく套路を練ることができた。午前7時45分。学習棟の正面に立ち深々とこうべを垂れる。「今日もありがとうございました。」駐車場への坂道を下る。この道は多くの人が通っているので、踏み固められて歩きやすい。駐車場に降り立つ。あたり一面、むらのある白い和紙を敷き詰めたような光景になっている。水分の多いボタン雪が嵩を増すことができずに、まだらになって積もっているのだ。遠慮なく、和紙の上を踏んで歩を進める。分厚い綿を踏んでいる感じが心地いい。いよいよ例の「デスゾーン」に挑む。しかし、この和紙が「デスゾーン」にも敷き詰められていて、氷っている形跡が見られない。これはラッキーだ。滑らなくてすむ。エンマ大王も、今日はお留守のようだ。広い道路に出る。ここにもむらのある白い和紙がはるか遠くまで敷き詰められている。歩くと、やはり分厚い綿を踏みしめるような感覚がして心地いい。道路の左手には広い田んぼが広がっている。もちろん、今は雪に覆われている。田んぼの向こうには大きな家が数軒並んでいる。その家並みと道路を結ぶように細い道がつながっている。その細い道は、もちろん除雪車が入らないので、雪でかまぼこのようにようになっている。私が道路を歩きだすと、すぐにその細い道に小さな人影が現れる。小柄な女の子が、左からこの広い道路に向かって進んでくる。かなり広い歩幅でスピードもある。長靴ではなく、丈の短いブーツで、軽快に歩を進めてくる。彼女は、今日の雪質を理解して歩幅を広くとっている。滑らない雪であることを熟知しているのだ。その日によって、歩き方を変えてくる。恐るべし!地元の子。私はあんなふうに迷いなく広い歩幅で進むことができない。滑ることを恐れて歩幅もせまく、スピードも遅くなる。私は、たかだか3年前からこの道を歩いているにすぎないが、彼女は十数年歩いているのだ。年季が違う。さすがとしか言いようがない。彼女は、私の息子と同じくらいの年頃の女子中学生。この近くには見附中学がある。小柄でやせていて、顔がとても小さい。ちびまる子ちゃんのようなおかっぱ頭だ。彼女は、広い道路に降り立ちこちらに向かってくる。私はすれ違う少し前に声をかける。「おはよう。」彼女は私の目をまっすぐ見て「おはようございます!」と元気よく挨拶してくれる。最初は彼女のほうから挨拶してくれるのを待って、「おはよう」と返していた。私のほうからなれなれしく挨拶するのは、今の時代、気持ち悪がられるかもしれないと思ったからだ。しかし、何度かすれ違う場面に出くわすうちにこう考えるようになった。私は武術を学ぶ者だ。相手に先に挨拶されるのは、実戦において先手を取られるのと一緒ではないか。後手に回るということは自分が不利になり、未熟さを露呈しているのと同じだ。先に挨拶をするということは、相手に反応させるという事だ。武術ならば、相手が動作を選択するその0.4秒の間に先手を取る。逆に相手に反応させられるならば、相手に0.4秒の隙を与えることになる。さらに間合いも大事になる。相手との間合いが遠ければ、こちらの声は届きにくくなり、相手に届いても、なんとなく間合いの遠さが、相手に違和感を与える。相手との間合いがちょうどよく、相手が声を発しようとするその直前に「おはよう」の言葉をかぶせる。これが武術家の挨拶というものだ。そういう意味では、まだ少し彼女との間合いが遠いような気がする。まだまだ修行が足りない。彼女とはめったにすれ違わないが、今度はもっと、精妙な間合いで挨拶したいと思う。貯水池の前までたどり着いた。ボタン雪があいかわらずにぎやかに降っている。水面は白く凍って、山を映しこんでいない。しかし、昨日とはあきらかに違う光景に目を奪われる。山々には木がたくさん生えていて、細かくて細い枝をたくさん伸ばしている。その細くて膨大な量の枝一本一本に白い線が乗っている。雪でできた細くて白いラインが木の枝一本一本、丁寧に、しかも洩れなくふちどっている。その光景を全体でひいて見ると、繊細でエレガントなモノトーンの風景に驚かされる。今の今までこの美しさに気が付かなかった。足元ばかりに気をとられていたからだ。その風景をながめながら、駐車場に戻ってきた。そこには一台の白いワゴン。エンジンがかかっていて、そこには男性が座っていた。彼は、これから散歩をするらしい。私の車には、水っぽい雪が大量に積もっていた。びちゃびちゃになりながら雪を落とす。エンジンをかけ、FMーNIIGTAをつける。軽快なMCのおしゃべり。今日も有意義なお散歩ができた。にぎやかに降るボタン雪の中、接骨院に車を走らせる。

2025.01.15

コメント(0)

-

お散歩日記 R7/1/14

朝6時起床。着替えてすぐに車のエンジンをかける。お天気は曇り。あたりはまだ薄暗い。屋外の駐車場に停めているため、雪が降れば、車の雪をかいて落とす。昨日から雪は降っていないようなので、この作業がない分だけ楽だ。しかし、早めにエンジンをかけておかないと、フロントガラスの曇りがなかなか取れない。したがって、顔を洗うよりまず、車のエンジンをかける。家に戻って洗顔、トイレを済ませたら、水筒に素粒水を詰め込む。素粒水は、前の晩、妻が冷蔵庫の中に用意してくれている。続いてヤクルトを飲む。そして車に乗り込んで、Fmラジオを聴きながら出発。市民の森の駐車場に5分位で到着。除雪がきれいにされていて、気持ちがいい。気温は1℃。駐車場のアスファルトは雨でぬれていて、氷ってはいないようだ。車を降りて学習棟に向かう。坂の上り口に足を踏み入れる。雪が凍って硬くなっている。表面は薄いシャーベット状の雪が乗っている。滑らないので安心して足が運べる。昨日は休日だったので、何人かはこの坂を登ったのだろう。登り降りした足跡がついている。その足跡を踏みなおすように辿って登る。ジャリジャリと表面を覆った雪を踏む音がする。下は硬く凍っているが、表面をシャーベットが覆っていて、ちょうど滑り止めのようになっている。とても安定していて踏み心地がいい。少し登り進めていくと左手に素晴らしい風景が広がる。正面に大きな山。そのふもとには民家が2軒。その手前には田んぼ。その手前には、駐車場。私の車が停めてある。その風景をはさむように目の前には大きな桜の木が2本。冬の田舎の風景を描いた水墨画・・・・というよりは、版画のようだ。2本の桜が額縁をつくるように、その風景を切り取るように立っているのが、またいい。私のお気に入りの風景だ。この場所に来ると必ず立ち止まって眺める。そして言う。「いいねぇ~。」言葉にしておかないともったいない。それほど気に入っている。さらにじゃりじゃりとシャーベットを踏みしめながら登る。まもなく学習棟だ。きょうも黒々としたログハウスが暖かく歓迎してくれている。そこを通り過ぎてさらに坂道を登る。ここから先は、かなり急な坂になる。登る足跡も一人のものになった。昨日は一人しか、ここを登らなかったようだ。その足跡を踏むように登る。すると、ズボッとぬがる。右足を踏み出す。雪が堅い。ぬがらない。左足を踏み出す。ズボっとぬがる。右足はぬがらないのに左足はぬがる。体重のかかりかたが左右違うからだろうか?もっとゆっくり歩く。左右で重心のかけかたを同じにするように・・・・。それでもぬがる。今度は右足だ。少し、左足ぬがらない、右足ぬがるのパターンが繰り返される。ときとして、パターンが急にランダムになる。右OK,左ズボっ!左OK、右ズボっ!左OK、右ズボっ!左ズボっ!右左OKI!右ズボっ!左OK、左右ズボっ!んんんんっ!うぐっ!思わずうめき声が漏れる。な、なんだこれは!全く予測不能だ!フラフラになりながら城見台にたどり着く。例によって雪に埋もれた切り株のオブジェの上に立つ。まだ日が昇らない東の空に合掌。「今日もありがとうございます。」視線を北に移す。白と黒の見事な水墨画の世界。山々が曇天の下に冴え冴えと浮かび上がっている。さらに視線を西に移す。山が途切れ、市街地が小さな屋根を並べて眠っている。ところどころ、小さな灯りが見える。空は群青色。その下に白濁の雲がたちこめている。その雲から、一枚の薄いカーテンが市街地に垂れ下がっている。まるで一部の限られた場所だけが、雲のカーテンで隠されているかのようだ。おそらくあそこには局所的に雪か雨が降っているのだろう。また今来た道を引き返す。こんどは下り坂。左右の並ぶ木々の梢の間から、街の小さな灯りが見える。葉も花もない骨だけになってしまったかのような木の枝に、クリスマスツリーのような電飾がともる。私だけの贅沢な風景だ。しかし、下りも同じようにランダムに足がぬがる。最初は、前方に視線を定め、脚の位置に関わらず丹田を空中に静止させながら進もうと努力したが、だんだんフラフラになり、脚を前に進めるのがやっとになった。フラフラになりながら、学習棟に到着。気温1℃。しかし、雨が降って幾分雪の嵩が減っているせいか、あまり凍えるような寒さは感じなかった。さあ、今日も太極拳99勢をはじめよう。起勢。両腕を挙げると暖かなボールが丹田に現れる。今日は、丹田ボールの温度が少し低い感じがした。欄雀尾。頭頂に気の塊を感じる。やがてそれは赤く熱したニクロム線のように、体の芯を垂直に垂れ下がっていく。単鞭。頬に東からの風を感じる。強度は、扇風機の「中」程度。肘底看錘。風の向きが東から西に変わる。風の強度は、やはり「中」。あまりこんなふうに、急に風向きが変わることはない。そう思った途端に、あられがまっすぐ地面を突き刺すように降ってきた。こ、これだったのか!さっき見た白いカーテンの正体だ。拗歩倒輦猴。あられはやがて大粒の雨に変わり、地面にぼたぼたと落ちてくる。提手上勢。なにごともなかったかのように雨がやみ、静けさが戻ってきた。並歩進歩搬攔捶。チュチュン、チュチュン小さな可愛らしい声が聞こえる。小鳥の声だ。最近は、カラスの鳴声も聞かないが、鳥の声を聞くのは久しぶりだ。チュン、チュンではなく、チュチュン、チュチュンなので雀ではないようだ。収勢。今日も太極拳99勢、やりきった。時間にして35分。坂道をぬがりながら歩いたせいか、脚の疲労感は隠せない。し、しまった!今日は大事なことを忘れていた。大急ぎでトイレの入り口の前に立ち、引き戸を開けてみた。ガラッ、やはりカギはかかっていない。感謝の気持ちを込めて直角にお辞儀をする。「ありがとうございます。」学習棟をあとにして駐車場におりる坂道を下っていく。ここは、何人かの足跡で踏み固められていて、脱がることはなかった。駐車場に降り立つ。少し、小雨が降ってきた。駐車場から道路に出るまでのあいだに短い下り坂がある。私はこの坂を「デッドゾーン」と呼んでいる。冬でなければ、なんのことはない。舗装された坂道だが、冬になり気温が0℃近くになってくると、そこは地獄の坂道となる。坂道はまっすぐではなく、S字にカーブしている。しかもただのカーブではなく、左から右に傾斜がついている。こちらから行くと、まず最初は右へ曲がるカーブだ。次は左カーブ。いづれも右が低くなっている。左側は草が茂っており、雨が降ると水が道を左から右へ流れ出してくる。これが凍ると、S字カーブ+傾斜+滑る=「デッドゾーン」となる。冬場は雨が降っても雪が降っても、晴れて放射冷却になっても、この方程式が消滅することはない。まるでエンマ大王の取り調べのようだ。この関門を乗り切れば、大平森林公園には行かせてやろう。もし、ここで滑って転べば、下は硬いコンクリート。病院に直行。辛い日々が待っている。さあ、どうする?もちろん、ここまで来てひるむわけにはいかない。へっぴり腰になりながら坂を下る。大平公園へまっすぐに向かう、広い直線道路に出る。道路の両端には低い雪の壁。しっかりと包丁で白いケーキを切った時の切り口のような断面が、道の両側に続いていく。除雪が丁寧にされていて、路面に雪は積もっていない。やっとまともに歩ける。右側にある歩行者専用通路は雪に覆われていて、すぐそばを小川が流れている。いつもだと、除雪されている道路は歩かずに、雪に埋もれた歩行者専用通路を歩く。もちろん、ズボズボとぬがる。しかし、丹田の位置を一定に保ち、ぬがりながら雪上を水平に移動していく。これを電柱から電柱まで区間を極めてチャレンジする。手前の電柱からもう一本先の電柱まで。慣れてきたら、2本先の電柱まで。今日は3本目まで行く予定だったが、予想外に脚に負担を掛け過ぎてしまったので、やめにした。毎日のことだ。無理をすれば続かない。続かなければ、稽古にならない。そこから例の貯水池まで車道を歩いた。貯水池の水面は白く凍っていた。そこに山は映りこんではいなかった。しかし、それはそれで美しいと思った。また黒々と伸びた車道を歩いて駐車場に戻って行く。雨は降っていない。広々と曇天の空が広がっている。今日もいいお散歩ができた。

2025.01.14

コメント(0)

-

学習棟のトイレに感謝を込めて

3年くらい前からだと思う。毎朝、車で市民の森まで出かける。市民の森というのは、新潟県見附市にある。近くには大平森林公園がある。見附ではメジャーな場所だ。少し小高い場所に広い駐車場があり、そこに車を停める。そこから上に登る小道があり、道の両脇には桜の木が並ぶ。かなり急な坂道になっており、足腰を鍛えるには良い場所だ。3分くらい昇ると「学習棟」がある。「学習棟」はログハウスのような外観で、だれでも中に入って休めるようになっている。12月~3月までは、閉鎖している。そこを通り過ぎてさらに坂を登っていくと、左にはなだらかな斜面が広がっており、ここにも桜の木々が立ち並んでいる。道の右手には楓やつつじなどがならんでいて、その奥は森林になっている。春にあでやかな桜を愛で、秋にはあざやかな紅葉が楽しめる。今は冬なので、木々はやせ細った体で雪に耐えているが、寒い朝には樹氷に近い姿になる。白と黒の荘厳な景色になる。5分位登るが、かなり坂が急で息切れがしてくる。すぐに見晴らしのいい平場に出る。そこからは向かいの山々が見晴らせる。その山の中で、頂上が平らになっている山がひとつある。昔、見附城があったそうな。その見附城が見える、私が今、立っている場所を「城見台」という。ベンチが4つ並んでおり、その間には木の切り株が配置されている。ベンチも丸太を半分に切って平らな面を座面にしている。・・・・というのはウソで、ベンチも切り株もすべてコンクリートでできている。私はその切り株のうち、手前から2番目の切り株に垂直に立つ。東の方はうっそうとした森だ。その後ろから朝日が昇ってくる。私は合掌し、今日もここに来れたことに感謝する。視線を北へ回す。そこには水墨画で描かれたような雪山が並んでいる。その山のふもとには田畑が広がり、民家もぽつぽつと見える。大きなお寺も見える。今度は少し西へ視線を向ける。そこには山が途絶えて空が広がり、見附市の市街地が一望できる。新幹線も見える。モノトーンの山水画とは違い、色々な色彩が、細かく小さく並んでいる。切り株・・・・ではない、切り株のオブジェに垂直に立ちながら、まわりを見晴らし、天を見上げる。地球の恩恵を感じる。空気、水、重力・・・地球によって生かされていると感じる。そこからもと来た道を戻る。こんどは下り坂。雪が積もっているので、滑りやすい。氷っている場所、ざらめ雪の場所、ふわふわの雪の場所、土が見え、木の葉が貼りついているのが見える所・・・・。足場を選びながら降りていく。学習棟に戻る。学習棟のひさしは長く、太い柱で支えられている。ひさしの下は板敷になっており、雪が余り積もっていない。ここが私の稽古場だ。学習棟の出入り口にはカギがかかっていて入ることはできない。しかし、とてもありがたいことにトイレの出入り口にはカギがかかっていない。例年だと1月~2月にかけてはカギがかかっている。しかし、今年はカギがかかっていない。これは私にとってとてもありがたいことだ。冬の朝は空気が冷たい。太極拳をやっていて、冷たい空気を腹まで吸い込むと急にもようしてくることがある。年齢とともにおしっこも近くなってくる。さらに冷えこんでくれば、なおさらだ。だから私は、このカギのかかっていないトイレの入口の前に立ち、感謝をこめて深々とこうべを垂れる。「ありがとうございます」としっかりと言葉に出す。このトイレを管理しておられる方達に向けて、誠心誠意、感謝の気持ちを伝えたい。ひさしの下で太極拳を始める。雪がなければ、目の前には芝生が広がり、桜の木々が並ぶ。今は、一面雪景色。黒々とした桜の木々が立ち並び、その向こうには山水の世界が広がっている。起勢。両手を上に挙げると、丹田に丸く暖かいボールが現れる。気温が低ければ低いほど、このボールは暖かく感じる。ゆったりと40分~50分かけて太極拳99勢の套路を練る。終わると学習棟の正面に立ち、感謝を込めて一礼。「ありがとうございました!」再び坂を降りる。駐車場を越えて道路に出る。ここから右手に行くと大平森林公園。徒歩で20分くらいかかるだろうか。わずかにゆるく昇りの傾斜がある。平場を歩くよりも、少し体力を奪われる。山あいの田園風景が広がる中、大平公園のほうに向けて歩く。右側には少し段差があって歩行者専用の通路になっており、そのそばには道に添うように小川が流れている。冬になると水量が上がり、せせらぎの音が聞こえる。だんだん傾斜が強くなり、坂道になってくる。左手にゴルフの打ちっぱなし場が見えてくる。もちろん、今は冬なので、営業はしていない。そこをすぎてすぐに貯水池が見えてくる。池の水面には山が映り、なんとも上下対称の面白い風景が見られる。しみじみと眺めて、そこ折り返す。今度はゆるい下り坂。楽々と歩を進めることができる。しかし、日によっては向かい風が強い。吹雪の時は、息が出来なくなる。500円のビニール傘など差せば、ひっくり返されて無惨なゴミくずと化す。このまま来た道を戻って行けば、15分×2=30分であるが、40分歩きたいので途中で脇道に入る。そこは民家が立ち並ぶところで、大きな家があり、広い庭がある。池に鯉を飼っていて、養鯉業だろうか。古い蔵、苔むした梅の古木。その前をよその町内の私が、したり顔で通っていく。再び、駐車場に戻って40分。汗も少しかき、満足して接骨院に向かう。この習慣を、雨の日も雪の日も続けている。

2025.01.13

コメント(0)

-

老子道徳経」を読んでみた。68(読了)

信用できる言葉は飾り気がない。しゃれた言葉は信用できない。善人は口数が少なく、ベラベラしゃべるのは善人ではない。真の知者は博識である必要はない。博識をほこる者は、真の知者ではない。聖人はものごとをため込まず、全て人のために使い果たすが、かえってますます得るものが多くなる。天の道は万物に利を与え続けるが、害することはない。聖人の道は、ものごとを人のために行い、利を奪い合うことはしない。読了!

2024.11.22

コメント(2)

-

「老子道徳経」を読んでみた。67

人口が少なくて小さな国がいい。たとえ有能な人材がいても活躍する場がない。国民は日々の暮らしに満足し、外国に移住しようなんて思わない。舟はあっても乗ることがない。軍備は整っていても使うことはない。人はいろいろ知識を得るが、それをひけらかして使うことはない。日頃の食事を美味しいと思い、普段着こそが美しいと思い、庶民の生活を楽しむ。すぐ隣の国から様々なうわさが聞こえてくるが、興味はない。年老いてから死ぬまでこの国を出ることはない。これが私の理想とする国だ。

2024.11.22

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。66

大きな恨みを買って、和解しても、必ず恨みは残る。常に善を行うよう心がけ、人に恨みを買わないようにすることだ。だから聖人は、約束を破った相手を責めない。徳がある者は、約束事を融通がきくものとするが、徳の無い者は、税金を取り立てるかのように冷酷になる。天は誰に対しても同じ扱いだ。常に善人の味方となる。

2024.11.22

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。65

天下に水より柔弱なものはない。しかし、堅強なものを動かすには水が一番だ。弱いものが強いものに勝ち、柔らかいものが堅い物に勝つ。もはやこの道理は、天下に知らぬ者はいない。しかし、これを実践する者はいない。だから聖人は云う。「国の汚い部分を背負う、これを一国の主という。国の弱さの責任を負う、これを天下の主という。」正しい言葉は、常に常識とは反対の言葉だ。

2024.11.22

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。64

天の道理は、弓を張るのに似ている。長い弓をたわませ、短い弦を広げる。余っているものは減らし、足りないものは補う。ところが人間社会は違う。足りないものを減らし、余っているものを増やす。これじゃ、余っているものをだれが天に返すというのだ?それは天の道理に従う者しかない。だから聖人は、過去の実績に頼らず、地位を得ても長居せず、まわりから賞賛されたいとは思わない。

2024.11.22

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。63

生きている人間は柔らかくて弱い死んだら堅くて強い。草木だって生きているうちは柔らかくて弱い。枯れたら硬くて強い。堅くて強いものには死がとりついている。柔らかくて弱いものは生が宿っている。兵も強すぎれば、意外と脆い。木だって、しなやかさがないものは折れやすい。だからいつだって堅くて強いものは下にあるのがよいし、柔らかくて弱いものは上にあるのが良い。

2024.11.22

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。62

国民が貧乏なのは、税金が高すぎるからだ。これじゃ生活できない。国民が暮らしにくいのは、政治が余計なことばかりやらせるからだ。そのうち不満が爆発するぞ。国民がよりよい生活のためにがんばって働こうという意欲がなくなるのは、政治家が私利私欲をむさぼるからだ。まじめに働くのが馬鹿らしくなる。私利私欲をむさぼらない政治家はいないものか。「国民が大切だ」などと口先だけの政治家よりも、よほど優れた政治家だ。

2024.11.22

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。61

死刑について考えてみよう。国民が自分の命を大切にしないとき、君主としては何ができるだろう。死刑があるのは、国民を恐れさせて罪を犯さないようにするためだ。しかし、国民が自分の命を大切にしないならば、自ら進んで犯罪を犯していくだろう。こうなったら、君主として何ができるというのか?罪人には、君主や役人が手を下さなくても天罰が下る。しかし、君主や役人が罪人を殺すというのは、素人が大工の真似事をして木を切るようなものだ。罰を下す君主も役人も無傷ではいられない。君主が人の命を大切にしなければ、どうして国民が自分の命を大切にするというのか。

2024.11.19

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。60

戦いにおいて、勇んで空回りする奴は殺される。やむを得ず戦わざるを得なくて、勇気をふりしぼって戦う奴は生き残る。しかし、いずれにしても利害関係にこだわる奴は殺される。まあ、天の采配なんてだれにもわからないのさ。聖人だって、ほんとはよくわかってない。天の道は、争わない者が勝ち、何も言わなくても上手くいき、招かなくても来るものは来る。あれこれ画策しなくても、結局は整っていく。天の網は粗いが、取りこぼしはない。

2024.11.12

コメント(0)

-

R6,11,3 稽古日誌

昨日の稽古日誌を書きます。昨日の柿崎のお天気は晴れ。秋晴れのよいお天気でした。気温はかなり低くなってきましたが、未だカメムシ君は元気に出歩いています。今回のメンバー4人。N師範、O大師兄、S君、私。最初は基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。次は太極拳対練。最初は行気から打擠。行気は相手の右上段突きを両手を上げながら時計まわりに受け流す。こちらは右手で相手の右手首に接触するが、左手は相手の肘の外側から上腕外側に接触する。こうすると相手は身動きが出来なくなる。左手の接触は相手に衝撃を与えるような力を使わず、相手をいたわるような接触のしかたをする。空間を支点にして左肘を曲げる。これによって自動的に左前腕は直立する。このようなテクニックで相手の肘もしくは上腕外側に接触すると、自動的にこちらの体幹が回旋し、左半身となる。この時の腰の回転する力で相手の上半身を固定する。すなわち身動きが取れないようにする。相手は、こちらの右手が自分の攻撃した右手首に触れているので、それで受け流されたと思うが、実は左手で体幹の動きを止められているこのに気付かない。だから、受けられただけで、からだが金縛りにあったような感じになる。こちらが、左手を緩めると、相手は動けるようになり、左中段突き。こんどは、その突きを左手で左に受け流す。この時も右手は左手と並んで同じ軌道を動く。この時は、右手首内側で相手の左上腕外側を押さえる。押さえるというか触る。腰は左に回旋する。こうすると、相手の体はねじられ、ツイストドーナッツもしくは、絞られた雑巾のようになる。これで相手はドーナツになったまま、身動きができなくなる。次にこちらは右手をゆるめてあげると、相手は右上段突き。こちらは相手の右手首を、右手で後方に受け流し、左前腕を直立させて、その場でぶれないように、歯車を回転させるように動かす。こうすると相手は釣り上げられた魚のように浮き上がる。これも、相手の注意はこちらの右手にあるが、実は左前腕が歯車で受け流しているのがわからない。したがって、なぜか釣り上げられている感じになる。次は左手を相手の右手首に当て左足を進めながら発勁する。相手は右腕が伸びきったところに右手首にこちらの右手首背側を当てられて一気に下へ落とされ棒立ちになったところを発勁されるので、吹っ飛んでいく。この技は、相手の意識を騙す技だ。攻撃する側はどうしても、受けられた手の方を気にするが、実は、反対の手で体の自由を奪われている。心理をついた巧妙な技だと思う。次は琵琶勢。化勁を使うと簡単に技がかかってしまうので、化勁を使わずに肘関節を極められるかが、当面の課題であったが、ようやく答えが出た。相手が右中段突きでくるのを、こちらは右半身になって相手の肘と手首に触る。次に、相手の手首と肘の位置が、あたかも空間で固定されて動かないイメージをしておいて、左手で相手の左手首を内旋させる。これと全く同時に相手の左肘も、こちらの右手で内旋させる。これにより瞬間的に肘が極まる。あとは重心を落とせば、相手は関節を極められながら、下に潰れることになる。この時、大切なのは自分の右肘の動きだ。こちらの右手で相手の肘関節をひっくり返すのだが、この時、自分の肘の位置が動かないこと。おさえつけようと思ってやると、肘が外に向いたり、上に向いたりしてしまう。そうすると支点がずれるので、関節が極まらない。肘を下に落としたまま、相手の肘を返しながら、垂直に落とす。また、この時に本当に同時に相手の左手首を返さないと、これもまた極まらない。しかし、これが成功すれば、相手はどこにも逃げられず、かつ踏ん張る事もできずに技にかかってしまう。これで、化勁なしの琵琶勢の完成!しかし、これは相手が真っ直ぐについてきた場合に功を奏すが、相手がフックのように回して打ってきた場合には、かからないことがわかった。まあ、回して打ってきて、その拳がこちらに当たるのを待っている必要もないが、ここはあえて待ってあげて、技をかける。これは、本当に上手くいかない。しかし、化勁を使えば、片手一本で技はかかる。しかし、ここからまた研究しようと思う。まだ、化勁なしで掛ける方法の研究は続く。次は左右搬攔。相手の右中段突きを体をかわしながら、両手でネットをかぶせるように柔らかく押さえる。次に相手は左上段突き。これに対していろいろ試みてきたが、今回は手首に焦点を当てようと思う。相手が突いてくるとき、肘がの伸びる。腕が伸びる。この時、突然、その手首に鉄球が載れば、上体はガクンと前に落ちてしまうだろう。この原理を利用する。相手が左上段突きをしようと、肘を伸ばしかけた時、自分の左前腕は相手の左肘の下あたりに存在する。そこから、こちらの左前腕は上に立ち上がり、相手の左肘付近に接触する。そこから手首まですべらせて、その手首を垂直に落とす。これで相手は強制的に深くお辞儀をさせられたように身体が二つ折りになる。そこで余裕を以って、相手の後頭部に右掌を打ち付ける。次は提手上勢。相手の右上段突きを右手で右横に受け流す。同時に右足を斜め前方に踏み出すと、相手はまたツイストドーナッツのように体を強制的に捻じられる。このままではかわいそうなので、右手を緩めてあげる。そこで相手は左中段突き。こちらは左半身を後方に引きながら、右前腕で相手の突きを懐に迎え入れる。相手は前のめりに崩れ身動きが出来なくなる。またこのままではかわいそうなので、右手を緩めてあげる。こうすると相手は、右上段突き。そこで、こちらは左手で猫が顔を撫でるように、相手の突きを巻き落とす。自動的に顎が前に出てくるので、下から右手背で打ち上げる。相手はエビぞりになって空を見上げたまま動けなくなる。この技は相手が抵抗してくれればいいが、抵抗のしようがないので、技がかかってしまう。しかたがないので、これらの動きを人差し指一本でやることにした。当然、相手の突いてくる手首にこちらの人差し指の圧力がかかるし、指の当たる面積は小さいので、青手はそこを頼りに力を発揮することができずに振り回されることになる。よって、人差し指一本でこの技は完成する。次は、もっと単純な技にした。相手は右上段突き。それをこちらは右手で内側から受け、化勁で相手を手前に引き出す。そのまま右前腕を相手の右前腕にまとわりつかせて垂直に落とす。これで相手は、右手首を外旋させられてひねり落とされる。膝にも勁が到達するので、両膝から崩れ落ち、下に潰されたまま身動きができなくなる。これは、ただ、相手の右上段突きを受けただけでは、当然、すかさず左突きが飛んでくる。化勁なんて呑気なことは言ってられない。相手が突こうと思って一歩前に踏み込んだら、こちらは同時にさがるのだ。これだけで相手の攻撃は当たらなくなる。しかし、相手は突いていく途中で相手に下がられると、無意識に追いかけたくなる。重心が前に行く。次の左上段突きを繰り出すためには、一瞬重心を戻す必要がある。この戻す間に相手の右腕を巻き落としてしまうのだ。この巻き落とす原理は、例の手首に突然鉄球を載せるやり方を使う。このとき、この巻き落としが成功する条件としては、肘は回転するが、肘の位置は横にぶれないようにすることだ。肘に位置を自分の正中線上に置いて、そこから外側にずれないようにする。ずれないようにしながら、正中線上に垂直に落としていく。これができるかどうかが問題だ。これができれば、相手は突いて行った瞬間、真下に潰されて身動きができなくなる。次は、相手が右上段突き。こちらは相手の拳の外側から右手で受け、そのまま下に振り落とす。相手は下に潰れて身動きが出来なくなる。これも手首に鉄球の原理を使えば容易にできるようになる。大切なのは、相手の手首を握らないこと。握ってしまえば、そこで相手の動きにブレーキがかかり崩れない。しかし、握らなければ、相手は体ごと下に振り落とされて潰れてしまう。手首掌側の中央が、鉄球の役割を果たすこと。そして、この技も肘が垂直に落ちていくこと。そこから右腰に相手の右手をくっつける。これで相手はジェットコースターに乗ったように振り落とされる。特別な技のようであるが、毎回やっている馬歩穿掌と同じ動きにすぎない。基本であるが、すざまじい威力を発揮する。やはり、基本は大事だ。次は行気の応用。相手が右上段突き。こちらは相手の右外側に進みながら左右の手を時計廻しに動かす。相手の攻撃は右に流れる。そのままこちらは右腕を下方に回す。こうすると相手はすれ違いざまに右腕を後方に持っていかれる形になり、仰向け気味に後ろへ崩れる。こちらは右腕を相手の肘の内側に当てて垂直に立てる。こうすると相手の右肘は屈曲して、ちょうど上下逆さになった「L」字に曲がる。こちらは取って返す形で右足を相手の右前方に進める。同時にこちらの右前腕を右へ回転させて下に落とす。同時に左手で相手の右上腕を斜め下方に押す。こうすると相手は肩、肘の関節が極まって前のめりになって潰れる。これを防ぐためには、肘が曲がらないように力をいれて踏ん張ることだ。しかし、踏ん張った瞬間に相手はこちらの打撃技に無防備になり、結局は技がかかってしまう。しかし、それでは面白くない。突き蹴り無しで技をかけるにはどうするか?とにかく相手の肘を逆L字に屈曲させればいいのだから、自分の腕を相手の肘の内側に思いきり突きあげるように当てることだ。しかし、これで相手の態勢も起き、自分の重心が浮き上がるようでは、関節技はかからない。支点がずれるからだ。そこで、次上げるのは上ではなく、右斜め上横に向けて突き上げることにした。自分の重心は上にではなく、右斜め横に移動させる。イメージで言えば腕は斜め上に突きあげて、腰は水平に移動する。こうすれば、力の合成が起こり、相手は肘を逆L字にさせられたままさらに後方に引かれて、自分の重心バランスを保つことができなくなる。そこで取って返して、足を相手の右斜め前に踏み出して、同時に自分の重心を垂直に落とす。こうすると肩、肘の関節が極まって下方に潰れていくことになる。これを相手が破るには、逆L字にさせられた前腕、これは真下に向いているのだが、これを前方に力を込めて自分の拳を振り出すようにすると、関節は極まっても体は潰れず立ったままでいることができる。こちらがそれでもかかるようにするためには、相手が前腕の角度を変え、拳を前方に振り出すことができないようにすればいいので、単純に左手で相手の右手首を押さえれば、動かせないのでそのまま技がかかる。先生はこの左手で相手の右手を固定するのに、自分のお腹を使ってやっていた。つまり、相手の前腕の角度を変えさせないために、相手の右体側と自分のお腹のあいだに相手の右前腕を挟んで入れておくようにして技をかけるのだ。これが熟達すれば、右腕一本でこの技をかけることができる。しかし、お腹が出ていなければ、それは不可能だ。お腹がポッコリ出ていてはじめて使えるテクニックである。残念ながら、私はできないので、両手でやるしかない。それでも、右腕一本でやる方法は探っていきたいと思う。次はまた行気の別の応用法。相手が右上段突き。こちらは行気と同じ動き。左右の手を時計回りにまわしながら、相手の攻撃を下に回し落とす。同時に相手の右外側に歩を進める。相手は前方につんのめるように巻き落とされる。こちらは相手が踏ん張って態勢を立て直すのを待ってあげる。その態勢を立て直そうと前足が床を踏んで上半身が起き上がろうとする瞬間をとらえて、右手で相手の右肘外側を右斜め前方に押す。こうすると相手は左斜め後方に吹っ飛んでいく。この時大事なのは、相手が態勢を立て直す瞬間に発勁すること。これが遅れたり速かったりすると相手は吹っ飛ばない。あとは、相手の体の正面を推すのではなく、相手の体の右側面を推すこと。こちらの体の角度は相手の体の角度と一致し、直線で斜め右45℃の角度でつながること。つまりこちらも右半身、相手も右半身。こちらの右半身を相手の右半身にぶつける要領で腕を推す。この時、自分の腰にひねりが入ったり、相手との角度が直線的にならなかったりすると、この技はかからない。ちょうど、子供のころに遊んだクラッカーのようなイメージだ。糸で下に垂れ下がったボールが、隣のボールに打ち付けられる。そのボールは横に振られる。しかし、この糸が途中で曲がって固められていたら、うまく相手のボールの芯をとらえられずに大きくは振られないだろう。同じ原理だ。以上で午前中の稽古は終わり。秋晴れのさわやかな一日でした。とても気分よく稽古できたと思います。みなさん、お疲れ様でした。

2024.11.04

コメント(2)

-

「老子道徳経」を読んでみた。59

国民が君主を畏れていないなら、その君主は最高の君主だ。偉そうにしたり、無理やりいう事をきかせたりするような君主は最低レベルだ。国民に畏れられ、それで満足しているような奴は、君主になるべきではない。国民がどこに居たがるのかを軽視してはならない。国民がどう動くのかを軽視してはならない。国民の動静や言動を軽く視てはならない。聖人は、自分のことを良く知っているが、まわりに良く見せようとは思わない。自分のことを愛しているが、まわりが大事にしてくれることを望まない。

2024.11.02

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。58

自分が物事を知っているつもりになっているということを、知っているのは真の知者だ。自分が物事を良く知っていると自慢げにしている奴は、ちょっとヤバい。自慢しなくても、自分のことを本当に物知りだと思っている奴は、マジヤバい。真の知者は、そういう奴を見て、ほんとに何も知らない奴だなと思う。聖人ともなれば、真の知者であり、何も知らないという者をヤバい奴だと思わず、なんでも知っているという奴をヤバい奴だと思うだろう。聖人は、知っているということほどあやういことはないと知っているからだ。

2024.10.26

コメント(0)

-

R6,10,20 稽古日誌

昨日の稽古日誌を書きます。きのうの柿崎のお天気は曇り。日中の気温は20℃くらい。カメムシが大量発生していました。今回のメンバーはいつもの4人。N師範、O大師兄、S君、私。最初は基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。続いて太極拳対練。最初は行気から打擠。肘に手がついていて、前腕が武器で手でそれを持っている感覚で行った。前回はこのイメージに慣れていないので、肩に力が入った。今回はだいぶ慣れて肩の力が抜けてきたが、肩の抜きをイメージすると、指先が死んでしまう。肩の力が抜けて、指先が生きているのが目標だ。もちろん、このようなイメージをしなくても化勁・発勁はできるのだが、先生の動きを再現するには、このイメージが必要だ。これができれば、また新たな世界が見えてくるに違いない。何回も繰り返しやったが、指がまだ死んでしまうので、まだまだ稽古しないと・・・・。次は、琵琶勢。これもなかなか指先まで意識がいかない。しかし、そればかりにこだわっていると、稽古が進まないので、いつもどおりにやっておいた。相手の攻撃を上に受け流し、下に落として関節技を極める。相手の攻撃を後ろに受け流し、下に落として関節技を極める。相手の攻撃してきた手首を親指と人差し指でつまんでひっくり返し、もう片方の手の人差し指と中指で肘を押さえて極める。相手の腕を拗歩になりながら、こちらのお腹に密着させ、下に崩して関節を極める。化勁を使わず、相手の腕に触れていて、相手が逃げようと動くのを待つ。動く瞬間に相手の肘を下方に屈曲させ、同時に手首関節を極め、肩甲骨を浮かせて釣り上げる。さらに逃げようとして振り返るので、こちらはもう一方の肘で相手の体幹が回旋するのを押さえつけ、顎を下から突き上げる。次は左右搬攔。相手の突きを半身になりながら下から受け、そのまま相手の重心を浮かせて、巻き込み落とす。相手はマリのように丸まって、顎が出るのでそこに思いきり拳を打ち込む。受け流すときに肘を中心に全身が渦を巻くように動くこと。浪が相手の突きを浮き上がらせ、渦となって飲み込むように・・・・・。次は提手上勢。相手の右上段突きを、右足を斜め前方に進めながら、右手で受け流す。受け流すとき、相手と接触しているのは右手だが、右肘で相手の腕ごと牽引する要領で受け流す。こうすると、相手とこちらの体幹が平行に並ぶ。しかし、相手は自分の腕が邪魔をして、こちらが見えない。こちらは左手で相手の体を好き勝手に攻撃することができる。続いて、相手は一回さがってから、左中段突き。こちらは半身になりながら右前腕で迎え入れる。瞬間的に、こちらの左半身を消すので、相手の突きはそこに吸い込まれる。相手は、態勢を崩したまま右上段突き。こちらは左前腕で窓を拭くように、下へ払い下げる。相手は前のめりになって顎が出る。そこへ右鉤手で下から思いきり相手の顎を打ち上げる。次は雲手。相手の右上段突きを右足を横に移動させながら、右手で横に受け流す。これも肘で誘導するようにする。しかし、受け流す動作のおわりに力が入って相手に伝わってしまうと相手は崩れない。右肘で横に牽引するように横に受け流す。その動作のおわりに自分の力が相手に伝わらないように注意する。イメージとすれば、雲が横にたなびくイメージ。こうすると、相手は棒立ちになったまま、横に崩されて身動きができなくなる。しばらく相手が態勢を立て直す間まで待ってあげる。相手は気を取り直して左上段突き。それを左鷹手で上に摺り上げ、右手刀を相手の左わき腹に打ち込む。このときの鷹手も肘で前腕を上に持ち上げるイメージが必要だ。これにより相手は釣り上げられた魚のように上に釣り上げられる。次は八卦掌対練。相手は右上段突き。こちらは左足前で立っていて、右手で手前に吸い込む。すかさず、相手の右手首を左跳手で跳ね上げ、左足を相手の右横に進めながら右掌で相手の左胸を軽く押す。相手はのけぞりながら、こちらの左前方にひっくり返っておちる。外から見れば相手の攻撃を受け、掌で相手の胸を打ったら、相手は斜め下にひっくり返ったということになる。普通、掌で胸を推せば、後ろへ押される形になるが、この技を使うと、斜め下に投げ落とされる形となる。この外見ではわからない不思議さが八卦掌の特徴だ。次は相手の右上段突きをさっきと同じように、右手で手前に吸い込む。左足前、右足重心、上に伸びていくように立っている。そのまま体幹を一切動かさない。右手だけ動かす。相手の右手首を右手で軽く掴んで、下に引くように右腰に持ってくる。相手は前のめりに崩れて、こちらの手前に落ちる。そのまま左手で相手の肘関節を下方に押さえ、左足を前方に進めると、肘関節を極められながら、相手は吹っ飛んでいく。後ろ足重心でいることと体幹を動かさないということが大切。これも外から見ていると、こちらは棒立ちのまま相手の攻撃を受け、その手を一振りしただけで相手が潰れ、吹っ飛んでいくように見える。これも八卦掌のマジックだ。続いて、柔術。船底。この技は相手の親指に関節技を掛け、最後は手首を小手逆に極め、相手を下方に押して極める技だ。小手逆に極める時、いままで左右人差し指以外のの四指を全て使っ極めていたが、先生は小指と親指の二指だけで極める。最近になってこれに気づき、真似をっしてみた。二本指だけでは、握力が使えないので、体全体の動きで関節を極めようとする。こうすると、こちらの体全体動きと重みが、相手の手首を伝って、相手の体全体に及ぶ。相手は、逃げることもできずに下に押さえつけられて、動けなくなる。握力を使わないのではなく、使えないようにして動く。これが相手の皮膚感覚を狂わせ、抵抗できなくする。指一本でも技がかかる稽古をしたいと思う。午前中の稽古はこれで終わり。みなさん、お疲れ様でした。まだ肘と指の課題はクリアされていないが、クリアできるのを楽しみに稽古していきたいと思う。

2024.10.21

コメント(2)

-

「老子道徳経」を読んでみた。57

私の言うことは単純なことだ。誰でもすぐに実行できる。しかし、世の人々は理解できず、それを行う者もいない。私の言葉は物事の法則を説明するものだ。何事にも主たる法則があると言っているのだ。それをわかろうともせず、信用もしない。私の言うことを理解する者はまれであり、私の言うことに従う者は貴重な存在だ。飾り気のない言葉の中に貴い真実がある。みすぼらしい服を着ていても、心には真実を抱いているのだ。

2024.10.17

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。56

戦争に勝つためのコツとしてこんな言葉がある。「こちらから仕掛けてはならない。あえてこちらは受け身でいて、わずかに進んでは大きく退く。」これを進まない行進と言い、見えない腕を振るうと言い、見えない体を敵に付けると言い、見えない兵士を使うと言う。戦争に負けるのは、敵を軽んじるからだ。敵を軽んじれば、どんな戦いにも負ける。だから兵力が拮抗する相手には、手を出されてしかたなく戦う方が勝つ。

2024.10.17

コメント(0)

-

「老子道徳経」を読んでみた。55

真の武士なら、武力は使わないものさ。真の兵士なら、怒りに任せて戦うことはない。人を良く使う者は、いつもへりくだっている。これを争う必要がない人と言い、各人の能力をわきまえて使う人と言い、天の法則に従っている人と言う。

2024.10.17

コメント(0)

-

武術の強さとは何か?

最近、武術における本当の強さとは何かと考えています。今のところ、発勁と化勁に頼らなくても相手を制することだと思っています。一つの体系化された技術に頼ると、それがなんらかの理由で使えなくなった時、もろくも敗れ去ってしまいます。戦いにはどんなこともあります。力を使わずに相手を制する。そのために発勁と化勁を使う。得てしてこれが執着を生み、自由な発想を阻害してしまう可能性がある。全ての枠組みから逃れて、自由な視点や発想を持ち続けること。これこそが武術の強さだと思います。

2024.10.16

コメント(0)

-

R 6,10,8 稽古日誌

こないだの日曜日の稽古日誌を書きます。この日の柿崎のお天気は曇り。気温もさがって秋らしくなってきました。今回のメンバーは4人。N師範、O大師兄、S君、私でした。最初は基本の定歩崩拳、馬歩穿掌、握拳。続いて太極拳対練。今回の私のテーマは、「肘が全てを導く」。肘の動きによって膝が回転し、腰が回転し、背中がひねられ、手首、指へと勁が螺旋状に昇っていく。これは先生の動きの核心的な部分だと仮定して稽古する。最初は行気から打擠。相手の攻撃を両手で時計回りに回転させることによって受け流す。これは、手よりも両肘が時計回りに回転するとイメージした。相手はこれで大きく崩れる。次に相手の右上段突き。これに右穿掌であわせて目に突きこむ。右肘で空間を下方から上方に削り取るように動かすと、こちらの左半身が相手の目の前から消える。したがって、相手がわざとこちらの腕に押し付けるような突きをしても空を打つことになる。もちろん、肘の動きを大きくすれば、相手はその螺旋のうごきのままに上半身ごと揺らされて崩れる。もう、これで身動きができなくなるが、それでは面白くないので、穿掌を緩める。こうすると、相手は左上段突き。この拳先をこちらは左手で吸い込んで、ついでに右肘を歯車のように内旋させると、相手は前のめりのまま身動きができなくなる。そこに擠を打つ。相手は身動きができないまま吹っ飛ぶ。次は琵琶勢。かねてよりの課題。化勁を使わずに相手の攻撃を受け、相手が肘を曲げて踏ん張っているところにあえて肘関節を極める。これは四苦八苦してなかなか答えが見つからない。しかし、琵琶勢を拗歩でやると関節技が極まることがわかった。拗歩では腰のひねりがその場で起こるため、支点がずれない。こちらのおなかが歯車のように回転して、相手の肘を巻き込んでいく。しかし、琵琶勢は、本来順歩でやるものだ。それを拗歩でやること自体が逃げであり、自分をごまかしていることになる。色々考えてきたが、もうこの辺が限界なのかもしれない。次は攬雀尾。これは肘を螺旋状に下方から上方にえぐり出すように穿掌を使うと簡単に指先を目に突っ込むことができる。相手が意図的に押し付けるような突きをしてきても、腕にはりついて崩すことができる。次に相手の上段突きを後方に受け流し、擠を打つ。これは行気から打擠の時の肘の動かし方と一緒だ。次は左右搬攔。相手の右中段突きを上からネットをかぶせるようにしっとりと落とす。続いて相手は左上段突き。こちらは、それを胸元まで迎え入れて、さらに後方へ受け流し、相手が案山子のように片足立ちで崩れるので、手と背中を同時に押して吹っ飛ばす。相手の左上段突きを左手で迎え入れるのだが、この時は、自分の前足の膝の上空から腕が立ち上がり、相手の腕と接触することが大切だ。そのまま相手の手に貼りついて、自分の胸の前ぎりぎりまで誘導する。この時点で相手は前のめりで崩れる。さらにその左手を後下方に円を描きながら受け流すと、さらに崩れて、台風のあと、やっと立っている案山子のように崩れる。次は、提手上勢。相手の右上段突きに対して、右肘を下方にえぐりながら前腕を立てて受ける。そのまま右足を右斜め前方に踏み出しながら、右肘を反時計回りに回転させ、右前腕が水平になったで止める。これによって相手は腕を横に振られ、こちらに背を向けることになる。相手はもう身動きができないので、こちらは相手の背中であろうと後頭部であろうと自由に攻撃することができる。しかし、ここで終わっては面白くないので、右手を緩める。相手は態勢を立て直し、左中段突き。こちらは完全に右半身のなりながら、右肘を正中線上につけ、前腕に螺旋を掛けながら、前方に置くと、相手は吸い込まれるように手前に崩れる。ここですでに相手は身動きが出来なくなるが、態勢を立て直すまで待ってあげる。相手は、右上段突き。左肘を時計回りに回して、相手の右手を下方に巻き落とし、相手のお腹にくっつける。相手は身動きができず、こちらの顔の前に顎をさらすことになるので、、その顎に向けて下から右手背で打ち上げる。相手はのけぞったまま動けなくなる。次は柔術。最初は船底。相手がこちらの右手首を左手でつかむ。こちらは、右肘を下方から上方に向けて削り上げるように回転させる。相手は、手首と肘を返されて、下方に崩れる。そのまま、相手の左親指をこちらの右首で前下方に圧迫すると頭から床へ突っ込む形で崩れる。そこでこちらは両手で相手の手背のツボを圧迫しながら、両肘を斜め下方に伸展させる。こうすると、相手は手首~肘~肩の関節が極まり、完全に身動きが出来なくなる。そこへこちらは相手の脇腹に蹴足を入れて極めとする。これに対し、相手は最初からこの技がくるとわかっていれば、相手の手首を掴むときに思いきり自分の手首が回らないように中間位で力いっぱい固定し、そこにさらに体重をあずければ、この技はかからなくなる。しかし、ほかの部分は無防備になるので、顔や脇腹などに当身を入れ、相手の気をそらしてから掛ければ簡単にかかる。しかし、それでは面白くないので、あえて当身は使わないようにする。相手がどれだけ力づくで頑張ったとしも、技の形を変形させることなく掛かるようにしたい。まず、相手は自分の手首が曲がらないように精一杯力んで掴む。そこで、右手首の位置を空中で固定させる。同時に右肘を下方に回転させる。このときに重心を前足から後ろ足に移すこうすると、一瞬にして相手の手首の力と握力が抜ける。相手は、こちらの踏ん張って対抗しようとしているところ自分の支えとして頑張っているので、こちらの重心が移動してしまえば、支点がずれてしまうので、力が入らなくなる。そこで一気に肘を回転させ、手首を極める。そこから先は、相手の抵抗が無くなり技がかかってしまう。次は船底裏。相手がそれでも頑張って手首が返らないようにした場合、こちらは肘を逆に回転させ、掴まれた手首で相手の掴んだ手首を掴み返す。この時螺旋状に巻き落とすように前下方に落とすと、相手は仰向けにひっくり返る。これも、肘を下方に回転させると同時に後ろ足に重心を移動させる。肘と手首で巻き落とす動作にあわせて、重心を前足に移動させる。肘の動きで、勁が後ろ足から手首に昇ってくるような感覚になって、なかなか面白い。次は相手の右上段突きを右手で下から掬い上げて、相手の腕を棒のようにする。そのまま歩きながら押していって押し倒す。これも、相手はわざと回って逃げたり、肘を曲げ伸ばししたり、あるいはその場に踏ん張ったりして掛からない。もちろん、相手は自分の腕が伸びきらないようにしているだけで、当身や蹴足はいくらでも入れることができる。でも、それはあえてしないで、こちらは相手の腕が棒のように真っ直ぐになってしまうように工夫する。まず前方に進むときに相手に向かって進むのではなく、相手の肩に向かって進む。これにより、相手はこちらの進行方向を予測しにくくなる。こちらは相手の中心に向かってすすんでいるのではなく、相手の肩に向かって進んでいるので、予測から数十センチ横にずれている。これによって相手の体のつっぱり力は減る。さらにこちらの右手は相手の正中線を攻めているのではなく、その肩を攻めているので、相手の腕のつっぱり感は減る。そのまま何かをこぼさないような歩き方で進めば、相手の腕は棒のようになり、体も後方に押され、押し倒される。午前中の稽古は、これでおしまい。今回は、肘の動きで全身の動きが変わることを実証しました。有意義な稽古になりました。みなさん、お疲れ様でした。

2024.10.08

コメント(2)

-

老子道徳経を読んでみた54

世の中の人は私の教えを間抜けな話で、取るに足らない話だという。道はただひたすら大きい。あまりにも大きいので、わかりにくいだけだ。本当に間抜けな話なら、すぐに世の中から消えてしまうだろう。でも、いまだに人々の間に伝わっているではないか。ところで私には三つの宝がある。一つ目 慈しむということ。二つ目 質素で控えめであること。三つ目 あえて先頭に立たないこと。慈しみがあるから勇気が湧いてくる。質素で控えめだから窮地に陥ることはない。あえて先頭にたたないので、かえってリーダーになる。もし、慈しみの心を持たずに戦争をし、質素であることを捨てて、贅沢三昧に好き勝手し、我が我がと先頭にたって突っ走れば・・・・・・死ぬよ。なかでも慈しみの心って大事。慈しみの心を以って戦争をすれば必ず勝つ。守りが固められるからね。天も万物を慈しみのこころで守っているんだ。これでも私の話はまぬけだと言える?

2024.09.27

コメント(2)

-

老子道徳経を読んでみた。53

安定したものは使いやすい。もろいものは砕けやすく、バラバラになってしまえば、風に吹かれて散ってしまう。一抱えもある大木だって、毛ほどの小さな芽から始まる。高いビルだって基礎工事から始まる。長旅の始まりも、足元の一歩から始まる。始まりを無視していきなり成果だけを得ようとする者は、かえって敗れ、失う。どんな成果を得ようと、無為によって始めたことを忘れなければ、失うことはない。だから聖人は、世俗的な欲望を捨てたいと思い、金銀財宝を貴ばない。学ばないということを学び、世間の人が通り過ぎていくような所に居る。すべてのものが自然であるように手助けし、けしてコントロールしようとしない。

2024.09.25

コメント(0)

全1876件 (1876件中 1-50件目)

-

-

- テニス

- 晩秋のテニスの日々 ~満足のナイタ…

- (2025-11-21 00:10:10)

-

-

-

- GOLF、ゴルフ、そしてgolf

- 🔥焚書に興味を持った。世代間ギャッ…

- (2025-11-21 12:53:28)

-

-

-

- サッカーあれこれ

- サッカーの悩みNo.9!未来の力を育む…

- (2025-11-21 20:09:51)

-