2007年09月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

ザルツブルク音楽祭 2006 「魔笛」

ザルツブルク音楽祭 2006 モーツァルト 歌劇「魔笛」ザラストロ : ルネ・パーペ タミーノ : ポール・グローヴズ パミーナ : ゲニア・キューマイア パパゲーノ : クリスティアン・ゲルハーヘル パパゲーナ : イレーナ・ベスパロヴァイテ 夜の女王 : ディアナ・ダムラウ 合唱 : ウィーン国立歌劇場合唱団 管弦楽 : ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 指揮 : リッカルド・ムーティ 演出 : ピエール・オーディ 収録: 2006年7月/8月, ザルツブルク祝祭大劇場放送: 2007年 9月29日(土) NHK BS-hi言われているほどひどい演出かというと…『魔笛』ってこんなもんじゃないかな~もともと単純な世界だし。金かかっている。極彩色。モノスタトスをムーア人のままに演出し、しかも部下たちに民俗風ダンスを踊らせたのは、ポリティカリー・インコレクト。知識人には受けないね。なんのひねりもないところが魔笛なんじゃないかな~この作品の本当の主役はパパゲーノ。客はパパゲーノが幸せになることを望んでいる。パミーナが自殺しようが、タミーノが修行に失敗しようが、どうでもいい。この作品のパパゲーナの胸の谷間が効いていたな~やっぱりザラストロというといつもパーぺ!なのはどうかと思うがやっぱりすごくかっこよかった~♪

2007年09月30日

-

ザルツブルク音楽祭 2006「イドメネオ」

ザルツブルク音楽祭 2006モーツァルト 歌劇「イドメネオ」イドメネオ (クレタの王) : ラモン・ヴァルガス イダマンテ (イドメネオの息子) : マグダレーナ・コジェナー イリア (トロイア王の娘) : エカテリーナ・シウリナ エレットラ (アルゴス王の娘) : アニヤ・ハルテロス アルバーチェ (イドメネオの親友) : ジェフリー・フランシス 司祭長 : ロビン・レガーテ 声 : ギュンター・グロイスベック 合唱 : ザルツブルク・バッハ合唱団 管弦楽 : カメラータ・ザルツブルク 指揮 : ロジャー・ノリントン 演出 : ウルゼル・ヘルマン 〃 : カール・エルンスト・ヘルマン 収録: 2006年8月, モーツァルト劇場放送: 2007年 9月22日(土)

2007年09月30日

-

ラトルの「フィデリオ」

Salzburger Oster Festspiele 2004Beethoven: Fidelio Op. 72Composed by Ludwig van Beethoven Performed by Berlin Philharmonic Orchestra Conducted by Simon RattleFlorestan:Jon VillarsLeonore : Angela DenokeThe Rocco :Laszlo PolgarMarzelline :Juliane BanseThe Jaquino :Rainer TrostDon Fernando :Thomas QuasthoffPizarro :ザルツブルク・イースター音楽祭 ベートーベン 歌劇「フィデリオ」フロレスタン: ジョン・ヴィラーズ レオノーレ (フィデリオ) : アンゲラ・デノケ ドン・フェルナンド (大臣) : トーマス・クヴァストホフ ドン・ピツァロ (典獄) : アラン・ヘルド ロッコ (監獄の番人) : ラースロー・ポルガー マルツェリーネ (その娘) : ユリアーネ・バンゼ ヤキーノ (門番) : ライナー・トロスト 合唱 : アルノルト・シェーンベルク合唱団 管弦楽 : ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 指揮: サイモン・ラトル 演出: ニコラウス・レーンホフ 字幕: 天野晶吉 収録: 2003年4月, ザルツブルク祝祭大劇場 (オーストリア)放送 2007年 9月30日(日)(再放送)今まで毛嫌いしていたフィデリオ、一部見た。ラトルはやっぱいいです~それからアンゲラ・デノケが抜群。やっぱり脱いでるし。テノールはだめだなあ~まともなテノールってほんと今の世では貴重品。Relatedアーノンクール指揮「フィデリオ」

2007年09月30日

-

ベルリン国立歌劇場『ドン・ジョヴァンニ』Part2

ベルリン国立歌劇場来日公演2007初日モーツァルト『ドン・ジョヴァンニ』Day1第2幕※ネタばらしはしませんが内容を書きますのでこれから見る方はご注意ください。第2幕はもうすごくおもしろかったです。90分が一気に過ぎました。暗いうちからドッタバタ争う音がする。なんだ?明かりがつく。四角い灯かりだ。不思議。いわゆるスポットの照明多かったすね~暗過ぎる。これも気に入らない理由の一つ。レポレッロが怒っている。衣裳ケース(現代のもの)をぶら下げている。ジョヴァンニはなだめるために『金貨4枚』と言いながら紙幣を4枚与える。あっという間に戻ってくるレポレッロ。きょうの字幕はけっこう意訳しすぎだった。賛否両論かな~いい場合もあるし悪い場合もある。レ『戻ってもいいけど女がらみはもう嫌ですよ。手伝いませんから』ジョヴァンニ笑い飛ばす「女のない人生なんて!」ジョヴァンニ『お前知ってるか?エルヴィーラの下女』レポレッロ『知りませんよ!』知ってるくせに。実はエルヴィーラの登場シーンで既に下女が登場している。ジョヴァンに「服を替えてくれ。脱げ!」レポレッロ「ええ~」袖で服を取り替える2人。こっからもうペーターの歌がすばらしい~エルヴィラを誘惑する歌。聞きほれちゃう。レポレッロはジョヴァンニの大きすぎる赤い上着を着てエルヴィーラの目に付くようにする。ジョヴァンニがお辞儀をするとレポレッロもする。ジョヴァンニは最初赤いお面をつけているが、はずしてくつろいで寝そべる。ここの三重唱も最高でした~エルヴィーラが下りてくる。熱烈に抱きつくレポレッロに客笑。ジョヴァンニは仮面をはずすと大笑いしている。そこでジョヴァンニは「おい、殺すぞ!」と怒声を発して2人を追い払う。あの変なかけ声ではなく。ジョヴァンニは窓辺の下に立ち、きゅうに殊勝なまじめな顔をしてこの作品の中でもっとも美しく繊細な歌を独唱し始める。♪ヴィエニ・ラ・フィネストラ最初は朗々と。そして2回目は超ピアノで囁くように。美しすぎる。彼には歌心がある。エルヴィーラの下女はもうのりのりでバルコニーの上で痴態を繰り広げている。罪な男だ。この歌は美しすぎる。ところがライフルを持って男たちがやってくる。マゼットたちだ。ジョヴァンニは知恵を働かせて、レポレッロとエルヴィーラのカップルに矛先を向けようとする。ひどい男だ。彼は人々を散開させ、マゼットを叩きのめす。武器は?「これだ」ライフルを示す。それだけ?「これも!」マゼットはナイフを取り出す。ジョヴァンニはナイフを叩き落し、マゼットを蹴り飛ばす。どんどん舞台の端まで蹴っていく。そして馬乗りになって吼える!すごいよ~マッティ。ほんとに雄たけびつーか遠吠えしてた。もうのりのり。そんでもって吼えながら退散。ツェルリーナの下女が明けた戸の中に入っていく。マゼットは『痛いよ、痛いよ~』とうめいている。ツェルリーナがやってくる。お薬の歌。子供のように膝枕して足を縮めているマゼット。そしてツェルリーナの胸に手を当て幸せな表情。ご馳走様。一方エルヴィーラを連れたレポレッロは追っ手に追われて挙動不審になっている。また扉のついた薄い幕が下りてくる。レポレッロはその中に入っていく。ジョヴァンニを探して、オッターヴィオとドンナ・アンナが来る。ツェルリーナとマゼットも。レポレッロをつかまえて、マゼットは首に縄をかけて縛り首にしようとする。実はジョヴァンニではなくてレポレッロだったと知って驚愕するドンナ・エルヴィーラ。しかし逃げ足の速いレポレッロは逃げ去る。オッターヴィオは自分のロザリオや有り金をツェルリーナに渡して、「これでドンナ・アンナを助けてやって欲しい」と訴える。またドン・オッタヴィオの美しい独唱♪チェルカーテ良かったです。エルヴィーラの独唱。これもすばらしかった。床の上に寝転び、不吉な予感を歌う。それでもジョヴァンニを愛している自分。ジョヴァンニのかつら(付け毛)を顔につけてもてあそぶ。大拍手。墓場。なんと( )から現れるジョヴァンニ。ここは霊園だ。彼はむしゃむしゃりんごを食べている。ほんとに食べている。レポレッロがやってくる。ここでも遠吠えするジョヴァンニ。ジョヴァンニの何かに憑かれたような野蛮な面が出ていてすごい。レポレッロに服を投げつける。レポレッロも怒りながらジョヴァンニの服を投げつけて返す。ジョヴァンニは女の声色を真似ながらりんごをかじりながら武勇伝を話す。この声色に客爆笑。たか~い声を出した。そして床に倒れてレポレッロを足で蹴飛ばしながら、「お前の女だったのさ!」大笑い。レポレッロも「は、は、は!」と皮肉をこめて大笑い。「その笑いも今日までだ!」「誰だ、今しゃべったのは?」「キ・ヴァ・ラ?(誰だ?)」ジョヴァンニは飛び出しナイフの刃を出す。レポレッロはびっくりしている。ジョヴァンニ『墓碑銘を読め!」レポジョヴァンニ「おもしろい、晩餐に招待しろ!」レポ『嫌ですよ!」ジョヴァンニ『死にたいのか」レポ「じゃあ~」レポ『今石像の首がうなづきました、こういう風に!」実際石像がうなづく。客笑。ジョヴァンニ「ふんじゃあオレの晩餐に来るのか?」石像「シー」ドン・オッターヴィオとドンナ・アンナ。オッターヴィオ『結婚したい』アンナ「今はだめよ!」オッターヴィオ「ひどいな」アンナ「ひどいですって!」この言葉に切れたアンナはえんえんと歌い始める。「ひどいだなんてひどいわ!!」アンナ・サムイル、すばらしい歌唱でした~ 大拍手。晩餐。机を自分でセットするジョヴァンニ。テーブルの上にご馳走を運ぶレポレッロ。酒にグラス。かきの大皿。ハムの盛り合わせ。果物の盛り合わせ。「楽団の準備はいいか!?」マッティはばりばりほんとに食べてます!レポレッロは鳥の丸焼きの足の部分をはさみとナイフで切り落とし自分用にキープする。そして鶏肉をナイフでスライスして、ジョヴァンニに持っていく。盗み食いしているのを見咎めたジョヴァンニ、からかおうとする。口笛を吹け!ここでオーケストラが沈黙し、レポレッロはオケピに向かって促すようにする。笑。オーケストラがあの有名な曲を演奏しだす。(♪もう飛ぶまいぞ、この蝶々)レポレッロは食傷したように、「ああ~あの有名な曲ね!」客笑。これで大騒ぎしているとエルヴィーラがやってくる。ジョヴァンニは椅子で応戦しようとする。エルヴィーラは自分がジョヴァンニを愛していると告げる。「よりを戻して欲しいの!」レポレッロは例のカタログをずらーと広げてみせて気を変えさせようとするがエルヴィーラは聞いちゃいない(客笑)。ジョヴァンニが例によってエルヴィーラに迫ってメロメロにする。ところがエルヴィーラは説教を続ける。ジョヴァンニは切れて、彼女を椅子に無理やりいっしょに座らせ、ものを食べさせようとする。そしてテーブルの上に仁王立ちになって、エルヴィーラにワインを振りかける。凶暴なジョヴァンニ。エルヴィーラは逃げ出す。悲鳴。見に行ったレポレッロも悲鳴。だって石像がターターターター!と言いながら歩いてみせるレポレッロに客笑。ばーんと背後の扉が開いて、石像のお墓そのものが入ってくる。ジョヴァンニは後ろに2回転後天する。客笑。ジョヴァンニがのたうちまわって苦しみだす。ここの演技はすごい。倒れてのけぞって、転がりまわる。手を出せ!と言われ手を出す。金縛りになって手をはずすと今度は足が動かない!足が!足が!(割愛)フィナーレ。カードを( )するレポレッロに笑。大団円。了。すばらしかったです~カーテンコールのバレンボイムはお茶目!レポレッロを追いやって女性2人の間に収まり、薔薇を抜いて女性たちに渡す。マッティに花束のところに来させて匂いをかがせる。だけ。(笑)。マッティはお返しに大きな花のかごを抱えてバレンボイムを追い掛け回す。なんてお茶目な二人!おつかれさまでした。

2007年09月28日

-

ベルリン国立歌劇場『ドン・ジョヴァンニ』

Deutsche Staatsoper Berlin (Berlin State Opera) Japan Tour 2007Conducted by its Music Director for life, Daniel BarenboimMusik von Wolfgang Amadeus MozartDON GIOVANNIDramma giocoso in zwei AktenText von Lorenzo da PonteMusikalische Leitung Daniel BarenboimInszenierung Thomas LanghoffBühnenbild Herbert Kapplmüller Kostüme Yoshio YabaraLicht Franz Peter DavidChöre Eberhard FriedrichDon Giovanni Peter MatteiDonna Anna Anna SamuilDon Ottavio Pavol BreslikKomtur Christof FischesserDonna Elvira Annette DaschLeporello Hanno Müller-BrachmannMasetto Arttu KatajaZerlina Sylvia SchwartzCembalo Rupert DussmannStaatskapelle BerlinStaatsopernchorベルリン国立歌劇場来日公演2007初日モーツァルト『ドン・ジョヴァンニ』Day12007年9月28日(金)東京・上野・東京文化会館指揮 ダニエル・バレンボイム演出 トーマス・ラングホフ美術 ヘルベルト・カップルミューラー衣裳 ヨシオ・ヤバラ照明 フランツ・ペーター・ダヴィッド合唱監督 エバハルト・フリードリッヒドン・ジョヴァンニ ペーター・マッテイドンナ・アンナ アンナ・サムイルドン・オッターヴィオ パヴォル・ブレスリク騎士長 クリストフ・フィシェッサードンナ・エルヴィーラ アンネッテ・ダッシュレポレロ ハンノ・ミューラー=ブラッハマンマゼット アルットゥ・カターヤツェルリーナ シルヴィア・シュヴァルツチェンバロ ルパート・ドゥスマンベルリン・シュターツカペレベルリン国立歌劇場合唱団**********これはそ~と~良かったです。何と言ってもペーター・マッティ!この人すばらしかったです~私は映像でしか見たことがなかったので、そんなに好みではなかったのですが、やっぱり生だと違いますね~まず声がすばらしい!歌がいい!存在感抜群で、演技力もいいし、お茶目だし、シニカルだし、とにかく良かった~キャストに関して、今回小粒というか、若手中心だったんで「どんなもんじゃろ?」と思いながら第1幕は見ていて、始まる前なんか結構後悔していたんだよね。でももう、第2幕が抜群~若手だからみんな体も動くし、音楽してたよ~そしてバレンボイムさん。今回やっぱりオペラは指揮者のもの、と痛感した。バレンボイムの指揮は、完璧ではない。歌手の歌い出だしがずれていたり(ツェルリーナの『お薬』の歌)、音が大きすぎたり(騎士長の"シー")テンポが遅すぎたりとまあ文句をつければいっぱいあるんだが、やっぱ音楽が支配していたのよ。音楽が歌手に隷属していない。全編通して『ドン・ジョヴァンニ』がこんなに音楽的に聞かせるとは思わなかった。さすがバレンボイムだ。演出に関しては嫌いなラングホフ(好みでない)なので期待はしていなかったので、逆に良かった。なかなかの目線のあった演出だと思う。奥行きのある舞台。************第1幕※内容を書きますのでこれから見る方はご注意ください。序曲の間にもう、ステージの幕が開く。大きな白い扉の絵が描いてある薄幕がかかっている。下には白いほんとの扉がついている。男たち4人が黒い装束でやってきて扉の前で別れる。男が一人扉の中に入っていく。この家の主人らしい。一人の男はさっさと黒い服を脱ぎだして召使の持ってきて服に着替える。仮面つきの付け毛をかぶる。家に忍び込む。モヒカン?みたいなかつらなんだわ。後ろに馬の尻尾のように黒い房が垂れている。召使レポレッロの衣裳ケース(現代の)を抱えているのは仕様。レポレッロも家に入ろうとするがジョヴァンニに追い出される。「もう~やめたいよこんな仕事!」女とジョヴァンニが出ている。女は最初は怒っているが終盤にはジョヴァンニに組み伏せられ、背中に手を回して愛撫を受けている。ところが父ちゃんがやってきたので、女は逃げる。ジョヴァンニはおどすために飛び出しナイフを出す。不良か?父ちゃんはめげずにそのナイフを奪い、ジョヴァンニを逆に刺そうとし、二人でもつれあって倒れる。ジョヴァンニが刺されたように見えたが実は逆だった。あくまでも殺してしまったのは成り行き、という演出なのだろう。娘が戻ってきて驚愕する。オッターヴィオは死体を運ばせ、アンナの眼から遠ざける。レポレッロは実にひょうきん。声は小柄なのに低くてレポレッロの声だ。ジョヴァンニは出てきただけで存在感がある。舞台の主役になる存在感だ。ジョヴァンニの傲慢さがすごく出ていてうまい。声もすばらしい。美しい声だ。魅力的なバリトン。もう次の悪巧み。薄幕が上がり、そこは奥行きのある路地?のように見える。舞台の横より縦が長いぐらいの奥行き。そこを歌手たちは全速力で走り去ったりするので運動量豊富だ。奥から貴婦人と荷物がやってくる。荷台に山積みになったルイ・ヴィトンのような柄のバッグの山。エルヴィーラの召使が運んでくる。エルヴィーラはダッシュ。緑の眼の超美しい人。ジョヴァンニが近づく。ジョヴァンニとダッシュだと美男美女で実に似合っている。ジョヴァンニはお得意の歌で彼女をメロメロにし、ほとんどエルヴィーラは許す気になってしまう。熱いキス! 観客に受ける。ここがラングホフ演出。ところが結局そのエルヴィーラを残し、レポレッロを押し付ける。レポレッロの足には留め具がべりっとはがすタイプのスニーカー、上はポケットのたくさんついたナイロンのベスト。このオペラは男はすべて現代のかっこうをしていた。女は昔のかっこう。レポレッロはジョヴァンニとエルヴィーラが話している間中下女を口説いていた。今度はジョヴァンニが下女を口説きだす。レポレッロのカタログの歌はおもしろかった。懐から黒いメモ帳を取り出す。これにはフランスやドイツでものにした女のカタログがはいっているが、実はスペインでは…と別の白いカードのつながったのを取り出す(笑)。それをずらーと直線に広げてみせる。エルヴィーラは呆れながら読んでいくが、その真ん中付近に自分のカタログを(多分)見つけて激怒する。オッターヴィオとアンナに声をかけられるジョヴァンニ。でもまだばれてない。しかし「アミーチ、アッディーオ」という声に聞き覚えを感じ、犯人だと見破るドンナアンナ。復讐のアリアを歌う。すばらしい声量。彼女はドラマティックでまさにドンナ・アンナという声のタイプだった。ツェルリーナの結婚式。マゼット君は急遽の代役の人?ツェルリーナは可愛い子。ここでも横暴振りを発揮して、ジョヴァンニは皆を下がらせる。♪ラチダレムラマノ遥か~に離れていたツェルリーナが寄ってくる。しまいには口説き落とされてしまう。しかしそこに現れたエルヴィーラ。「またお前か!」きょうは運が悪い。オッターヴィオのアリアオッターヴィオは美しいアリアを歌う。これが絶品! 透明な清澄な声で、いかにも正統的なオッターヴィオの声。大拍手!ブラヴォが来た。ジョヴァンニのアリア 大拍手仮面の3人。♪シニョール・マスケラ3人は男の貴族の格好に仮装している。「さあはめをはずして好きなようにやりましょう!」♪リベルテ!ここのシーンが一番豪華な感じだった。舞台の一番奥に楽団。舞台の上手の手前(ステージの外)にチェロと??人々の酒池肉林音が分裂して聞こえてくる。まるで狙いのようにあそこやここから音が出てきてモノホンぽい。ツェルリーナを連れ去って、上手のえんどう豆の鞘のような形をした小部屋(扉)に入るジョヴァンニ。探し回るマゼット。下手の小部屋を開けると別なカップルがいちゃいちゃしている。ツェルリーナが叫びながら舞台の奥から駆け込んでくる。上手の扉からジョヴァンニがレポレッロを連れて出てくる。とっちめられるジョヴァンニ。しかし顔は笑みを浮かべている。『オレは負けない。絶対負けない…』そして起死回生、レポレッロと( )を( )して逃げ去る。人々はなだれをうって倒れる。第1幕了観客大熱狂。拍手がなりやます、カーテンコールが何度も行われた。マッティ一人だけ、笑みがない。しかし拍手が鳴り止まないため、当然もう出てこないと思われていた主要キャストが出てきた。マッティは一番端っこでいやいや。『勘弁してよ』とでも言うように手に呑みかけの飲み物のビンを持って出てきて苦笑。客も笑。こういうところも彼のキャラなんだなと、思う。

2007年09月28日

-

ヴェニスの商人 市村と寺島が抜群

「ヴェニスの商人」2007年9月24日東京・天王洲 銀河劇場演出:グレゴリー・ドーラン作:ウィリアム・シェイクスピア翻訳:河合祥一郎美術:マイケル・ヴェイルシャイロック:市村正親バッサーニオ:藤原竜也ポーシャ:寺島しのぶジェシカ:京野ことみ佐藤仁美団 時朗アントーニオ:西岡徳馬グレゴリー・ドーランだった~2年ぐらい前にRSC(ロイヤル・シェークスピア・カンパニー)の来日公演を見た。「真夏の夜の夢」。これがドーランの演出だった。まるで夢のような世界。そして猥雑なシェークスピア時代のお下品な台詞の数々。森の中に現れる妖精たち。英語がまったくわからなかったのが痛かったが、不思議な世界だった。この「ヴェニスの商人」にも片鱗が感じられる。特にあのシーン。ロドリーゴ(だっけ?)とジェシカが邸宅の庭の星空の下で語り合うシーン。自然と交歓する、その自然の息吹が感じられ、ここは特異なシーンとなっていた。そして下品な男たち。下品な台詞。これがシェークスピア。ドーランの世界。匂いを拭い去ってないんだよね。きれいな話にはしていない。そこが日本の演出家とは違う感じだった。そしてここからがこの舞台の根幹に入るが、シェークスピアの原作では、ユダヤ人の金貸しのシャイロックが徹底的に笑い者にされる。これは喜劇なのだ。しかし、市村が演じたシャイロックは笑えない。あまりにも存在感がありすぎる。あまりにも強大な存在、それでいて劣等感に満ち満ちた存在。市村はなんてすばらしいんだろう。彼が舞台に登場してきた瞬間、舞台はウソではなくなる。そこに卑屈で尊大なユダヤ人が確かにいるのだ。勧善懲悪の話がまったくパラダイム転換してしまっている。これでもかと痛めつけられ、踏みにじられ、つばをはかれるユダヤ人に、我々観客はすっかり同情してしまっている。だから喜劇ではなく悲劇になっている。これがもちろんドーランの狙いだったのだ。喜劇といえるのは、ポーシャが裁判官に扮してがんばるシーン。一般的見方から言うと、このシーンがすべての中で一番おもしろかった。寺島はすばらしい。バッサーニオにはもったいないぐらいのいい女だ。寺島も藤原も喜劇をやってるのに、市村だけやってないんだよね。でもドーランだとそうなんだ。「真夏」でもまったく喜劇じゃなかった。人物が存在感ありすぎだったもん。それから背中の骨に異常のある男性の役の男。秀逸でしたね~彼こそが狂言回し的存在だった。Related:ロイヤル・シェークスピア・カンパニー来日公演「夏の夜の夢」

2007年09月24日

-

パリオペのペトルーシュカほか

以前にケーブルTVで放送されたものを引っ張り出しました。多分これだと思います。Paris Dances DiaghilevPetrouchkaChorégraphie : Fokine Interprètes : Monique Loudières - la poupée Thierry Mongne - Petrouchka Jean Guizerix - le Maure NocesChorégraphie : Nijinska Interprètes :Elisabeth PlatelKader BelarbiJean-Yves LormeauAprès midi d’un fauneChorégaphie : Nijinsky Interprète : Charles JudeLe Spectre de la roseChorégraphie : Fokine Interprètes : Claude de Vulpian, Manuel Legrisペトルーシュカを見たくて…。このThierry Mongne という方は存じ上げませんが、やはりすばらしかったです!細かい演出が違っていて興味深かったです。そしてやっぱりルグリさまの「ばらの精」ですね~うますぎる!!(笑)。すべてのパが完璧でした。まさに教則本!

2007年09月17日

-

パバロッティのボエームが放送ほか

放送予定>>>▼***********La Boheme in which Luciano Pavarotti stars is broadcasted next Monday by NHKパバロッティのボエームが放送されます。NHK BS2 Special▼***********The Cleveland Orchestra conducted by Franz Welser-Möston NHK 24 Sep 2007love you --- ♪フランツ・ウェルザー・メスト 指揮クリーブランド管弦楽団 演奏会 ブルックナー:交響曲 第5番 変ロ長調管弦楽: クリーブランド管弦楽団 指揮: フランツ・ウェルザー・メスト 放送:9月24日(月) 02時32分~収録: 2006年9月12日/13日, ザンクト・フローリアン修道院 (オーストリア) ▼***********ザルツブルク音楽祭 2006 歌劇「イドメネオ」2007年 9月22日(土) 21:00 ~on NHK BS hivision channelこれも楽しみ~ですね。

2007年09月15日

-

ニジンスキー・プロ Bキャスト Part 2 すごい新星

東京バレエ団 with Guest Starsニジンスキー・プロ Bキャスト Part 22007年9月14日(金) 東京・有楽町・東京国際フォーラム ホールC第3部「ペトルーシュカ」振付:ミハイル・フォーキン音楽:イーゴリ・ストラヴィンスキーペトルーシュカ:中島周バレリーナ:小出領子ムーア人:平野玲シャルラタン: 高岸直樹すごいダンサーを発見してしまった。松下裕次さん(?)だと思う。違ったらほんとごめんなさい。きょうのキャストでペトルーシュカでコサックダンスを踊った2人組のうち上手側。白いシャツの方。この人はきのう(13日)は、あの「悪魔の踊り」を踊っていた。きょうは「悪魔の踊り」を踊ったのは小笠原亮さん、だと思う。違ったらほんとごめんなさい。きょうの方も「悪魔の踊り」はすごく良かった。彼もすごくいいダンサーです。でもきのうの「悪魔の踊り」はまさに悪魔だったよ。炎が駆け抜けていったようなすごいダンスだった。きょうのコサックダンスの上手側の人、出てくるなり180度の大ジャンプ。お~いどこまで飛んでいくの?というぐらい飛んでた。すっごいバネ。この方は城彰二さんみたいな丸い顔をしている。思わず目が点になる。次に全体でコサックダンスを踊るところでまず片足を曲げて片足は真横に伸ばしジャンプする技。これも高くてシャープですごかった。いや~すごい逸材出てきましたね。バヤデールの仏像の踊りなんて、めっちゃ似合いそうですわ。金管が戻ってくる。フル。鐘。下手にピアノとオルガン?チェレスタ?上手にティンパニ、木琴。木管が増えてる。第1場 街の広場。きょうの芸人は西村さん。きのうは高村順子さんだった。いよいよ3体の人形が出てくる。中島さんは美男の面影もなく、いわゆるアグリーなメイクをしている。きのうのイレールはまるでおかしな人形、精神に破綻をきたした人間だったが、きょうの中島さんは人間だった。少しユーモラスで哀れを誘う人間くさいペトルーシュカだった。イレールと比べるのはフェアじゃないとわかっている。イレールは「あっちの世界に行っちゃってた」感じがあった。中島さんのペトルーシュカはあれはあれでそういうものなのだと思う。彼もなかなかオリジナルだった。第2場のペトルーシュカの部屋。彼の踊りはイレールと振付まで違っていた。彼は背中が腰が痛いといった直接的表現はしなかった。彼は人形使いの絵に向かって、毒づいてから怖がるという演技をしていた。イレールはただ怖がっていた。足を開くというしぐさもまったくイレールと違って複雑な動きだった。第3場のムーア人の部屋でイレールが見せた2回のでんぐり返し、彼は2回ともやらなかった。と、いろいろ違っていて非常におもしろかったのです。きょうのバレリーナ、小出領子さん。好きだった~私はなぜだか彼女の踊りが大好きなのだ。きょうもすばらしかった。完璧なテクニックにすばらしい表現力。また彼女の違う魅力が見られた。彼女は人形だった。人形は表情が、不気味に笑った表情が顔に貼りついている。それが人形。彼女は笑いながら笑っていない動きをしていた。人形だった。人形でいるのは哀しいことなのだ。彼を愛していてもそれが伝わらない。ペトルーシュカを嫌っていても表情は笑っている。哀しい人形。美しい人形。平野さんはきょうもムーア人踊ったんですよね。良かったです。彼も大好きなダンサーです。お疲れさまです。ストラヴィンスキーの音楽が非常にすばらしかった。オケは非常にがんばってた。

2007年09月14日

-

ニジンスキー・プロ Bキャスト Part1 絶品フォーゲル

Tokyo Ballet "The Legend of Nijinsky" Nijinsky Program“Les Sylphides“Le Spectre de la Rose” “L’Après-midi d’un Faune” “Petrouchka”Cast BSeptember 14, 2007Tokyo International Forum Hall C“Les Sylphides" Choreography: M. Fokine Music: F. Chopin The Poet: Friedemann Vogel (Principal dancer, Stuttgart Ballet)Prelude: Mika Yoshioka Waltz: Chikako HasegawaMazurka: Yuko Tanaka東京バレエ団 with Guest Stars東京バレエ団 ニジンスキーの伝説 Bキャスト Part 12007年9月14日(金) 東京・有楽町・東京国際フォーラム ホールCきょうは、かなり音楽を聴くことができました~ 二日目だから。どれもすばらしかったのですが、どうも最初の演目の序曲(ショパンの)だけはいただけない。昨日も思ったが、演奏が遅すぎる!だいたいこの演目はショパンのピアノ曲をオーケストレーションしているのだが、これ自体が私はまったく気に入らない。ショパンのピアノ曲はピアノが一番なのだYO~第1部「レ・シルフィード」振付:ミハイル・フォーキン/音楽:フレデリック・ショパンプレリュード:吉岡美佳詩人:フリーデマン・フォーゲルワルツ:長谷川智佳子マズルカ:田中結子コリフェ:高木綾-奈良春夏 幕が開く。うわ~。なんて美しいの!中央奥に金髪に白いフリフリブラウス、白いタイツ、のフリーデマン・フォーゲル。目線を伏せてフリーズしている。彼はすっごくすばらしかった!吉岡さんと並ぶともう美男美女でぶわ~とオーラが!彼をこの演目にキャスティングした方はほんとに目が高いと思う。今まで見た「レ」の中で一番! 似合ってた。踊りも合ってた。パ・ド・トロワ。フォーゲルの背中がしなう。うわ~彼の背中が柔らかいのは4年前の世界バレエフェスで初めて見た時のジゼルでもうわかっていた。ソロ。美しい~ アラベスク。足が長い。足が高く上がるアラベスク。彼は背もしなうし、後ろの足も高く上がる、男性にしては珍しいダンサー。それでいてマスキュリンでなく、中性的でもない、まさに逸材だ。舞台上手手前の袖から登場する。登場するときに目線が空中にある。彼は見ているのだ。空中を飛ぶ空気の精たちを、見ている。そして彼女たちの音楽を聴いている。表情がある!そして絶品のパ・ド・ドゥ前奏のチェロが美しすぎる!舞台の下手から登場した2人。最初はせつない表情だった彼が踊るにつれて、どんどん喜びの表情に変わっていく。彼らは確かに舞台上で恋に落ちていた。それを感じさせる踊りだった。難しいパも、そう見えない。そこには愛だけがあったのだ。コーダ彼の跳躍がまたすばらしい。左右にジュテ・アントルラセをするのだが、彼の場合飛んでから一段階空中でまた足を開くのだ。体が柔らかいのでできるのだ。空中でアラベスク・パンシェできるのだ。すばらしい。フィナーレ。楽しそうに踊る。そしてまた最初のポーズに戻る。拍手。最初の演目だったのがもったいないぐらいの出来だった。フォーゲル、世界バレエフェスではさまざまな才能(笑)を見せてくれたが、こんなに正当なロマンチック・バレエですばらしい彼を見られて幸せだった。第2部「薔薇の精」振付:ミハイル・フォーキン音楽:カール・マリア・フォン・ウェーバー(編曲:L.H.ベルリオーズ)薔薇:大嶋正樹少女: 高村順子 チェロの前奏が効いている。すばらしい演奏。チェロのソリスト抜群でした~良かったです。ちゃんと作品のエッセンスを伝えていました。高村順子さんはとっても女優なので期待通りのすばらしい「少女」でした。夢見る気持ち。あこがれる気持ち。初々しい瑞々しさ。恋に落ちる。絶頂の幸せ。去ってしまった幸せ。そして満足感。すべてが表現できていました。踊りもよかったです。それから大嶋さんもまさに「薔薇の精」でした。彼はこういう役は似合いすぎです(笑)。彼も期待通りでした。このキャスティングは良かったと思います。きのうと違うものが楽しめました。例の最初の難しいパ、大嶋さんは、アチチュード2回転プラス足を引き付けてのピルエット2回転、&シェネのコンビネーションの2セットでした。きのうマチアスがやってたトゥール・ザンレールは記憶にありませんがやってました? 振付が昨日と違ったような気がするのは気のせいでしょうか。「牧神の午後」振付:ワツラフ・ニジンスキー音楽:クロード・ドビュッシー牧神:シャルル・ジュドニンフ:井脇幸江 幕間に、オケピから金管(トロンボーン、チューバ、ペット)が出て行く。入ってきたのがイングリッシュホルンにホルン。木管(でかい)。ドビュッシーですよ~というわけで。この演奏も良かった~ フルート!音楽にも情景(ダンス)にも酔いました。うんこの表現が合ってる。見るというより、ジュドと井脇さんの作り出す世界の中に落ちていくようだった。不思議な体験だった。抜群のコンビの2人。舞台上で見つめあった時のすばらしさといったらない。ユーモラスでいて、そのくせ抜群の抑制が効いている。これが芸術だ。

2007年09月14日

-

ニジンスキー・プロ Aプロ Part 2 イレールの「ペトルーシュカ」

東京バレエ団 with Guest Starsニジンスキー・プロ Aキャスト Part 22007年9月13日(木) 東京・有楽町・東京国際フォーラム ホールC第3部「ペトルーシュカ」実はこの作品を通して舞台上でちゃんと見るのはもしかして初めて?非常に斬新な作品ですよね~ディアギレフ、ニジンスキー、フォーキン、ストラヴィンスキーらが作り出した世界は、あまりにも前衛いきすぎてます。ノイマイヤーだって、ここまでいってないぞ。これはもうバレエではないぞ。いつもいつも、ニジンスキーの演じた主役は破天荒だ。どう見ても、まともじゃない。彼の演じた役が、彼の人生の後半、狂気の世界にぴったり重なっていくのが、あまりにも恐ろしい。ペトルーシュカも牧神も、黄金の奴隷も、薔薇の精も、ニジンスキーの数限りない分身のうちの一つなのだ。ああ~ノイマイヤーの「ニジンスキー」が見たくなる。でも、あれは、「ニジンスキー」じゃない。あれは違う。ノイマイヤーの作り出したロモラの頭に浮かび上がった幻影たち。あれはノイマイヤーの「ニジンスキー」。きょう見たものが「ニジンスキー」。サンクトペテルスブルグ、ロシアの大都会の縁日。人々が集う。このわいわい賑わう感じはいかにもロシアで、なんか「スペードの女王」を思い出しちゃう。2人の芸人の女の子が張り合う。めっちゃ可愛い。金持ちとジプシー。兵隊。ひげの酔っ払いとでっかい帽子の女。その子供。彼らは楽しんでいる。するとテントの中からギョロ目の怪しい男が覗く。彼は人形使い。人形に魔法で魂をこめて、自分のために稼がせている。人形使いがカーテンを開けるとそこには人形が3体。女の子とムーア人とペトルーシュカ。ペトルーシュカは何かに腕を支えられてだらんとなっている。ペトルーシュカは女の子の人形が好きなのだが、女の子人形はムーア人の方が好き。彼は悲しくてたまらない。イレールのペトルーシュカ、彼が普段やる役とはまったく裏っ返しの存在。彼はいかにも男性的な魅力を振りまくダンサーなのだ。野生的で、エネルギッシュで。ところがペトルーシュカは反対だ。なよなよしていて、自信がなく、男っぽくない。人形使いは、ペトルーシュカにおもちゃの棍棒を渡し、ムーア人を殴るように言う。ペトルーシュカは殴るが、ムーア人の反撃にあって、倒れて動かなくなってしまう。第2場ペトルーシュカの部屋。彼は人形使いに部屋に幽閉された。「出して!」壁を叩いても出て行くことはできない。壁からにらむ主人の絵が怖くてしょうがない。腰が痛い、背中が痛い。肩が痛い。全身、体中、さっき殴られたので痛くてしょうがない。これが彼の日常なのだ。とつぜん女の子人形が入ってきてペトルシューカは狂喜するが、すぐに人形は去ってしまう。彼はどうしても内股になってしまう自分の足を、男らしく外側に向けようとするができない。いつも体は猫背でかしいでいる。バレエは外に開く芸術なのに。これはひたすら内に閉じる役なのである。ペトルーシュカ。イレールの表現力、最初は違う…と思っていたが、もうこの辺でペトルーシュカに同情している自分に気づく。第3場。ムーア人の部屋。ムーア人は食べ物が好き。この果物を食べたいのだがどうしたらいいかわからない。思わず刀で砕こうとする。女の子が入ってくる。人形はムーア人が好きだが、彼には彼女は食べ物にしか見えない。食えないから嫌いだ。ペトルーシュカが入ってくる。彼はさんざんムーア人に痛めつけられて追い出される。イレールがベッドの上を転げまわったり、床ででんぐり返ししたりする。これぞイレール。第4場街の広場。さっきの部屋はテントの中だった。カメラが屋内に入った感じ。今また外に出てルーズの絵に戻った。また楽しい縁日の日が繰り広げられる。コサックダンス。悪魔のダンス! これが一番すごかった。火のような踊りだった。日本人と信じられなかった。すごい~そして人形たち。また情けないペトルーシュカ、ついにムーア人に切りつけられてしまう。床に倒れるペトルーシュカ。人形とムーア人はとっとといなくなる。街の人たちは動かなくなった人形をのぞき込む。人形使いがやってくる。するとペトルーシュカは抜け殻になっている。その瞬間、テントの上にペトルーシュカの魂が現れる。ペトルーシュカは踊っている。哀しく踊っている。これは絶品。そしてだら~~んと力なく崩れる。上体が振り子のように揺れる。ペトルーシュカは死んでしまった。了。

2007年09月13日

-

ニジンスキー・プロ Aプロ Part 1 エイマンとジュド

Tokyo Ballet "The Legend of Nijinsky" Nijinsky Program“Les Sylphides“Le Spectre de la Rose” “L’Après-midi d’un Faune” “Petrouchka” Cast ASeptember 13, 2007 (Thursday) Tokyo International Forum Hall CCast A “Les Sylphides" Choreography: M. Fokine Music: F. Chopin The Poet: Kazuo Kimura Prelude: Reiko Koide Waltz: Mayumi NishimuraMazurka: Haruka Nara “Le Spectre de La Rose” Choreography: M. Fokine Music: C. M. von Weber The Spectre: Mathias Heymann (Sujet, Paris Opera Ballet)The Young Girl: Mika Yoshioka “L’Après-midi d’un FauneChoreography: V. NijinskyMusic: C. Debussy The Faun: Charles Jude(Etoile, Paris Opera Ballet, currently Artistic Director, Bordeaux Opera Ballet)The Nymph: Yukie Iwaki “Petrouchka” Choreography: M. FokineMusic: I. Stravinsky Petrouchka: Laurent Hilaire (Etoile, currently Ballet Master, Paris Opera Ballet) The Ballerina: Chikako Hasegawa The Moor: Ryo Hirano The Charlatan: Naoki Takagishi Due to knee surgery, Vladimir Malakhov was replaced by 4 international stars, Charles Jude, Laurent Hilaire, Friedemann Vogel (Principal dancer, Stuttgart Ballet) , and Mathias Heymann.東京バレエ団 with Guest Starsニジンスキー・プロ Aキャスト2007年9月13日(木) 東京・有楽町・東京国際フォーラム ホールC第1部レ・シルフィード第2部薔薇の精マチアス・エイマン。窓から飛び込んでくる薔薇の精。というか「男の子?」エイマン君からはむんむんする薔薇の香りは感じられなかった。でも非常~に健康的な薔薇の精だった。まだ「道化」のレベルまでは踊りこなしてないのかもね。技術的にはすばらしかった! まさにすごい。この演目はスーパー技巧満載のバレエで、今でこそもっとすごいことをサラファーノフやワシーリエフがやっているが、これが初演された時代は、さぞお客の度肝を抜いたであろうと思われるのです。最初のソロ、足を斜め後ろにまっすぐ伸ばしたまま3回転、そしてシェネのコンビネーションの2セット。マチアスすごいよ!スピーディでミスが一つもない。2回目のシェネなんか、体がぶんぶんこまのようになって勢いをつけて回っている。ありえないぐらいすごいシェネ。2回目のソロでは、トゥール・ザンレールの入ったコンビネーションの4連続。これもどれも完璧だった。元気ないきのいい薔薇の精だったわ~「牧神の午後」ジュドの存在感。彼も憑依タイプだねええ~~もう~彼は半獣半人の、ぎらぎらした孤独な生物になりきっていた。彼は獣だから、ニンフを美しいと思っても、その愛し方を知らない。ニンフを突然…して驚かす(ただの変態です)そして美しいニンフにちょっとかまってもらう。エヘエヘ。ニンフは去り、衣裳を置いていく。孤独で、一人残されて、牧神は… そしてきょうも、気だるい午後が過ぎてゆく。…ニジンスキーはこの作品で、絵画を舞台上で表現した。二次元を三次元で表現しようとした。そのために下半身は真横を向いているのに、上半身は常に45度斜めに客席のほうを向いている。不自然だ。ニンフたちも牧神も正面を向くことは決してない。手も必ず舞台と平行に斜めに差し出している。

2007年09月13日

-

チューリヒ歌劇場日本公演2007「ばらの騎士」Part 3

チューリヒ歌劇場日本公演2007最終日リヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」Part 3第3幕序曲。これがまたすばらしい~ヴェルザー=メスト、ほんとにすばらしい。すばらしすぎる。幕が開くとまたびっくり!そこは…どう見ても…第1幕の侯爵夫人の部屋ではないか。夜。がいこつの格好をした、男たちと怪しいカメレオン男。まるでエルトン・ジョンみたい。この人たちは実は侯爵夫人の召使たちと執事なのである。カメレオン男は、ここの急遽出来上がった、怪しいレストランの主人なのである。オクタヴィアンがヴァルツァッキに金を払う。ヴァルツァッキの主人は男爵からオクタヴィアンに変わってしまったようだ。マリアンデルと逢引するために、男爵とその妾腹の子で従僕をやっているレオポルトは目隠しされて連れてこられた。だから当然ここはレストランだと思い込んでいる。大きなテントの中から現れた、マリアンデル(オクタヴィアン)。何て美しいんだ!頭には大きな銀色に輝く月のティアラ、ドレスは全身銀色の星が散りばめられたドレス。美しい。大喜びの男爵は酒を飲まそうとするが、マリアンデルは固辞する。しかし呑み始めると、実は泣き上戸だった(笑)。そこで起きる数々の不思議な出来事。がいこつが現れ、取り囲む。床に大の字になった(笑)、マリアンデルに男爵が「ええい、暑い!」とかつらを取って(笑)襲い掛かると、またがいこつたちが現れる。マリアンデルががいこつにすり替わる。いきなり男爵の妻と名乗る女が現れる。これはアンニーナが変装している。その子供たちも10人ぐらい乱入して、いっせいに「パパ~、パパ~!」と叫ぶ。ここはヴェルザー=メストがちゃんと指揮でタイミングし、口で「パパ」とやっていた。警察官が騒ぎでやってきて男爵を尋問する。男爵はいろいろ言い訳するがどつぼにはまっていく。オクタヴィアンの罠にはまってしまった。マリアンデルのことを妻と紹介するが、その妻であるはずのゾフィーと父親のファニナルもこの場に現れて、ますます大混乱になる。ファニナル家の件がだめになったと悟った男爵は今度は手のひらを返したように、マリアンデルに求婚しだす。「貴族になれるんだぞ!」このへんになるともう男爵がだんだんいじらしく見えてくるから不思議だ。オクタヴィアンは警察官に秘密に説明しますから!と物陰に連れて行く。警察官は脱ぎすてたビスチェを放り投げる。「何やってるんだ?」と気が気じゃない男爵。そこに元帥夫人が登場する。オクタヴィアンは驚く。「どうして? 筋書きと違うじゃありませんか!」ゾフィーは二人のただならぬ雰囲気に???となっている。元帥夫人は警察官にすべてはジョークだと話して去らせる。そして男爵にも貴族なら結婚をあきらめて帰るように言う。こういうことに勘のいい男爵は「オクタヴィアン、マリアンデル、マリー・テレーズ…」「そうか!」2人の一目を偲ぶ関係を察知してしまう。それによって鈍いゾフィーも気づいてしまう。今度は調子に乗って男爵は元帥夫人に頼み始める。どうにかファニナルをとりなして欲しいと。金づるだからね。激怒する元帥夫人。その瞬間、テントが天上から崩れる。窓が開く。もう朝だ。ここがどこなのか、ようやく悟った男爵は逃げ出そうとする。そこにまた流れ込んでる先ほどのあやしい人たち。男爵に金の無心をする。男爵はようやく逃げ去る。残された3人。関係に気づいてしまったゾフィー。でもオクタヴィアンはゾフィーに「いてほしい」と言う。オクタヴィアンは元帥夫人とゾフィーの真ん中に立ち、どっちに行こうか迷いに迷う。ここが見事音楽と合っていた。すごい~元帥夫人はプライドを持って、現実を認識し、若い2人を認める。ここは絶品でした。3人の重唱。2回出てくるのだが、とにかくすごい!クライマックスでは、ヴェルザー=メストが歌ってた!あとにもさきにもここだけ!そして感情の高ぶりをここだけは抑え切れないといった表情を浮かべていた。そしてまたすっといつもの表情に戻った。元帥夫人は若い二人を残して退場。若い二人は仲直り。オクタヴィアンはゾフィーに膝枕。入ってきた元帥夫人はゾフィーの父親とそんな2人を見て「若いですな~」と微笑みあって去っていく。オクタヴィアンとゾフィーも後を追う。逡巡するオクタヴィアンをゾフィーが優しく誘う。誰もいなくなる。すると曇りガラスの向こうに、こちらを覗き込む、元帥夫人の姿。すると小姓が元帥夫人のハンカチを探しにやってくる。しかしない。のか探してないのかも。小姓は一周して去っていく。音楽が消える。全幕了。すばらしかった! もう言葉がない。音楽の勝利。それ以外にない。****************OPERNHAUS ZURICH Japan tour 2007Der Rosenkavalier - R. Strauss8 Sep 2007Bunkamura Orchard hall, Shibuya, Tokyo Dirigent : Franz Welser-Möst GMD Inszenierung : Sven-Eric Bechtolf Bühnenbild : Rolf Glittenberg Kostüme : Marianne Glittenberg Lichtgestaltung : Jürgen Hoffmann Choreinstudierung : Jürg Hämmerli MitNina Stemme (Feldmarschallin Fürstin Werdenberg)Vesselina Kasarova (Octavian)Malin Hartelius (Sophie)Christiane Kohl (Leitmetzerin)Kismara Pessatti (Annina)Caroline Fuss (eine Modistin)Luz Riveros (1. adelige Waise)Francisca Montiel (2. adelige Waise)Verena Hasselmann (3. adelige Waise)Alfred Muff (Ochs auf Lerchenau)Rolf Haunstein (Herr von Faninal)Rudolf Schasching (Valzacchi)Reinhard Mayr (Polizeikommisar)Martin Zysset (Haushofmeister Marschallin)Andreas Winkler(Haushofmeister Faninal)Tomasz Slawinski (Notar)Volker Vogel (ein Wirt)Piotr Beczala (ein Sänger)Thomas Putz (ein Tierhändler)(1. Lakai)(2. Lakai)(3. Lakai)(4. Lakai)

2007年09月08日

-

チューリヒ歌劇場日本公演2007「ばらの騎士」Part 2

チューリヒ歌劇場日本公演2007最終日リヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」Part 2第2幕これが一番大びっくりな幕でしたね。まず厨房なんだ。え、なんで厨房?ここのうちは食品加工会社の企業家らしい。無数のコックが食品を加工(料理)している。そして主人も娘もその仕事をしてるんである。天上には無数の鳥がぶら下がっている。鴨である。これから料理されるんだろうか。コックさんのついた水色の料理用の台が6台並んでいる。壁にはびっしりと「F」のイニシャルが入った皿が並んでいる。主人はコック帽を脱ぐと、「きょうは名誉な日だ!」料理長は、「父親と求婚者は会わないのが礼儀なのでお出かけになってください。」新興の金持ち、ファーニナル家の娘、ゾフィーも料理をしていた。その世話係のマリアンネはもう興奮しっぱなし。「馬車が来たわ! 6頭立て。3台めにバラの騎士が乗っているわ!」ばらの騎士がやってくる。おつきがしっかりと抱えている箱に入った銀のバラ。取り出して隣室の娘に扉越しに渡す。娘が出てくる。娘は最初気がつかないが、舞台中央で使者のまじまじと見つめる瞳に迎えられる。恋に落ちる瞬間。二人は一目で恋に落ちた。甘美な甘美な二重唱。ここは聴かせどころ。Rシュトラウスの音楽もまるで天上の音楽のように美しい。ぼーっとなった娘は花婿の登場に慌てて、こけてしまう。オックス男爵が入ってくる。入ってくるなり「ピー」と口笛。いきなりスープを味見しだす。娘はドレスについたしみを拭うのに必死。男爵に助け起こされたゾフィー。あまりのイメージと違う花婿の姿にがっかりしてしまう。しかも数々の男爵の女を所有物のように扱う言動に辟易してしまう。パパだけは大喜び。男爵とパパは別室で書類作りをするために消える。男爵のお付がファニナル家の女中たちを追い掛け回し、大騒動になる。そして2人きりになる、ゾフィーとオクタヴィアン。ゾフィーは不満たらたらで、肉を叩くとんかちでバンバンと肉を叩く。これが音楽と最初はわざと合わせてある。実は、ゾフィーは、有名な貴族、オクタヴィアンのことはずっと前から知っていた。長い名前も空で言えるぐらい。「ぼくより詳しいみたい…」それに愛称が「カンカン」で、親しいお姉さま方にそう呼ばれて可愛がられていることも。2人は気持ちを打ち明けあう。ところがその姿を見ていた、ゴシップ屋とその連れの女。ゴシップ屋はいきなしオクタヴィアンをヘッドロックする。この変なドイツ語を話すイタリア人(ルドルフ・シャシング)すごく芝居が上手でした。小芝居をいっぱいしていました。笑えた~つかまえたぞ~男爵がやってくる。彼らは男爵の情報屋だったのだ。男爵はオクタヴィアンが何をしようが気に留めない。むしろいい気になって、自慢の歌ばかり歌う。ここからが有名な「男爵のワルツ」、実はこれはヨーゼフ・シュトラウスの作品をそのまま持って来ているのだが、これが所謂、男爵のテーマになっている。何べんも男爵の歌としてこのメロディが使われる。おなじみの曲だ。替え歌にされている。「オーネ・ミッヒ、オーネ・ミッヒ、…(私がいないと…)」待ってました!ヴェルザー=メストのウィンナ・ワルツを待っていた!じ~っと上の曇りガラスから覗き込んでいたお付のものがウインナワルツを踊っている(笑)。ついに切れたオクタヴィアン、割って入る。「お嬢さんは…」「お嬢さんは…」「君が言いたまえ」「言えないわ!」「お嬢さんは…」業を煮やした男爵が叫ぶ。「フロイライン、フロイライン!」「お嬢さんは…つまり… あなたが嫌いなんです!」「嫌いだから? すぐに好きになるさ」男爵のあまりの侮辱に、オクタヴィアンは短刀を男爵の足の甲にちょこんと刺す。「いたたた!」おおげさな男爵。上を下への大騒ぎになる。ファニナルが帰ってきて怒りを爆発させる。情報屋や召使頭を締め上げる。実は一番のキレキャラは父ちゃんだったのだ!(笑)。父ちゃんはオクタヴィアンに包丁を突きつけて帰らせる。父ちゃんは男爵の機嫌を良くしようと、甘言を並べる。一方オクタヴィアンは上方のすりガラスの向こうで、情報屋の女に金を渡して何かを渡している。これは実はマリアンデルからの逢引の誘いの手紙だったのだ。もちろんオクタヴィアンの策略だ。女は男爵に手紙を渡す。「オレのメガネを出してくれ。」しかし体を探る女の手つきに不穏なものを感じた男爵は、「いいから読んでくれ!」女は手紙を読む。このアンニーナ役のキスマーラ・ペサティも重量級ですばらしい声だった!情報屋の女は、男爵から情報のお代をいただきたいのに、けちな男爵は「あとでまとめてな!」男爵の従僕のレオポルド、(彼は少年が演じていた)パチンコでびし!と情報屋の女アンニーナに意地悪をする。すると情報屋の男の方がおんなじパチンコで仕返しをする。ガキか!?(笑)。ちなみに本線とまったく関係ないこういう小芝居がおもろうてしょうがなかった。ちょっとやりすぎの感もあった、シャシングであった。情報屋は何とかして金目のものがほしいので、銀のバラを盗もうと、ケースから出すが、大きすぎて胸ポケットに入らない(笑)。仕方ないので椅子の上に置く。なんとか持っていこうとするが、男爵に見抜かれていて追い払われてしまう。一人になった男爵は足の痛いのも忘れて、歌いだす。「ミット・ミッヒ、ミット・ミッヒ…(私といれば…)」すばらしい音楽。上からたまらず駆け込んでくる、おつきもの者。よほどウィンナワルツが好きらしい。踊りまくる(笑)。いよいよ2幕の幕切れ。すばらしい音楽。おつきの男は椅子に置いてあった銀のバラを手に取るとしげしげと眺める。美しい音楽の中、おつきの者は椅子に座り込み、寝込んでしまう。手に持ったバラがだんだん下に下がっていく。音楽が完全に消えた瞬間、コツン!と音がしてバラが床に落ちた。暗転第2幕了。すごい! この演出、この音楽、何~~!!! すごすぎる。

2007年09月08日

-

チューリヒ歌劇場日本公演2007「ばらの騎士」

チューリヒ歌劇場日本公演2007最終日リヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」2007年9月8日 東京・渋谷・Bunkamuraオーチャードホール陸軍元帥ヴェルデンベルク侯爵夫人(S)/ ニーナ・シュテンメ オクタヴィアン(Ms)/ ヴェッセリーナ・カサロヴァ ゾフィー(S)/ マリン・ハルテリウス レルヒェナウのオックス男爵(Br)/ アレフレッド・ムフ 他 指揮 フランツ・ウェルザー=メスト 管弦楽 チューリッヒ歌劇場管弦楽団 合唱 チューリッヒ歌劇場合唱団 演出 スヴェン・エリック・べヒトルフ 装置 ロルフ・グリテンベルク 衣装 マリアンヌ・グリテンベル 照明 ユルゲン・ホフマン ヴェルザー=メスト!!!やっぱり彼はすばらしかった。きょうは、何もかもがすばらしかった。本年度ベストワン! 出ちゃったかもしれない~ヴェッセリーナ・カサロヴァ!すごい歌手です。やっぱり彼女も神様にもらった声を持っている。生で聴くとぜんぜん違う。彼女の小柄な体そのものが、楽器だ!すばらしい声。これは生で聴かないとわからない。そして演出!やっぱりベヒトルフはすばらしかった。感嘆しっぱなしだった。こうしてオペラというものは三拍子(音楽・歌手・演出)揃わないと完璧と言えないから大変な「総合芸術」なんだよね。きょうは完璧に三拍子揃っていた。しかもチューリヒ歌劇場!椿姫とは見違える出来。やっぱドイツ語圏だよね~イタリア語のオペラをやるよりやっぱこれですよ。それからリヒャルト・シュトラウスだよね~私はこの作曲家のすばらしさがぜんぜんわかってなかった。この作品はモーツァルトとシュトラウス父子へのオマージュなのである。すばらしい作品だ。モーツァルトとシュトラウス父子に似ているからではないんです。オマージュしつつ、越えていこうとしているからです。そして多分ヴェルザー=メストは今生きている指揮者の中でもっともRシュトラウスを理解している男かもしれない。きょうのオケはすばらしかった。最初から最後までまるで…まるで…形容しがたい。私はカルロス・クライバーが指揮したフォン・オッターの「ばらの騎士」で予習したので、正直、この作品を超えるのは至難の業だろうなと思いながらきょうは軽い気持ちで見にいったのだ。とんでもない。名演とは、このこと。リヒャルトシュトラウスはクラシックの作曲家の中でもっとも難しい作曲家の一つだからだ。第1幕きょうもいつもどおり、淡々とした表情のヴェルザー=メストが現れる。序曲。幕が開く。そこは陸軍元帥ヴェルテンベルク侯爵夫人のベッドルーム。天上まで届く高い窓。壁には一面鳥のオブジェ。室内にはなぜか木が4本生えている。天上には穴が空いている。鳥、というのはあとで明らかになるが、そのうちに「かごの鳥」になっている女性を象徴しているのだ。手前の布団に寝ているオクタヴィアン。朝の光。侯爵夫人(マリー=テレーズ)はとっくに起きて、窓辺にたたずんでいる。オクタヴィアンは侯爵夫人と夜を過ごせて、楽しくてたまらない。浮き浮きしている。カサロヴァは、くりくりした瞳で、まるで少年のように愛らしい。はまり役だ。しかもその声といったら!すばらしい。独特の低さで、独特のまろやかさがある。カレン・カーペンターの声のようにアルファ波が出ている。一方侯爵夫人は「元帥の夢を見た。」と言い出し、オクタヴィアンを不快にさせる。「でも侯爵はクロアチアで山猫だかを狩っているんだから。」「あの人は足が速いのよ。以前にも…」「以前にもだって!?」「…知らなくていいこともあるのよ。」小姓のモハメッドが朝ごはんを持ってくる。アジア人が演じている。「人が来たわ。隠れて!」「だめじゃない、剣をベッドに置いていくなんて…」「ぼくが情事にうといのをバカにするなんてひどいな…」オクタヴィアンはその間に、布を体にドレスのように巻きつけ、頭にはターバンを巻き、召使のように装って出てきた。夫人のいとこのオックス男爵がやってくる。彼は野卑で、強欲で、エッチで自分勝手なキャラクター。実は「椿姫」の日に、この役を演じるアルフレッド・ムフさんも会場でご覧になっていた。その時の見た目の印象が、背が高くてダンディー!で上品!だったので、こんな嫌な男を演じられるんだろうかと不思議に思っていた。ところが杞憂であった。彼は黒い長いかつらをかぶっている。すごく押し出しの強い尊大な男を演じきっていた。しかもこのキャラは「可愛い」ところもないといけないのだ。「バカ」を演じられるぐらいに。見事だった。オックス男爵は慌てて辞去しようとしたオクタヴィアンを入り口で突き飛ばしてしまう。オックス男爵は女装した美しいオクタヴィアンに心引かれる。さっそくモーションかけまくり。侯爵夫人は侍女の「マリアンデル」だと紹介する。オックスは今度資産家の娘と結婚するので、力になってほしいと頼みに来た。夫人は「きょう公証人が来るから」と、協力する。しかも銀のバラを持って婚約者を訪れる、「ばらの騎士」をオクタヴィアンに頼もうと言い出す。オクタヴィアンがテーブルの上のクロワッサン(笑)を「銀のバラ」に見立てて演技するシーンがあったが、場所がはっきりしない。この作品て、実は裏の主役はオックス男爵なんだよね。なぜなら侯爵夫人は1幕と3幕にしか出てこないからです。ほとんどオクタヴィアンとオックスを中心に話が展開していくんです。オックス男爵はオクタヴィアンに無理やりキスする。顔をそむけて、テーブルクロスで口をぬぐうオクタヴィアンがめちゃめちゃ可愛い。カサロヴァは演技もすごく上手で、わざと猫背でどかどか歩き、少年を演じていた。オックス男爵はずうずうしく朝食を食べ始める。意地汚いという彼の性格を表す。2幕でもソフィーの家の厨房で食べまくっていた(お付の者も)。そうするうちに、陳情ごとの団体がやってくる。要するに金持ちにたかりに来たのだ。貴族の未亡人が遺児を3人連れてやってくる。帽子屋や、動物屋がやってくる。そしてこれがびっくりだった。歌手!歌手はなんとピョートル・ベツァーラが歌ったのだ。これは元からその予定だったのだろうか?だとしたら信じられない。椿姫の主役が、日替わりで公演している別の演目にカメオ出演するなんて!しかも演出がまた変わっている。この歌手は歌手でも、変わった床屋が奥様の髪を切る間にお慰みにお聴かせする自動人形の歌手なのだ。ベチャーラは顔を真っ白に塗られ、箱に入っている。そんでもって声は…あちゃ~!ベチャーラじゃなかったらふう~んで終わるんであるが、ベツァーラなんだからそれじゃすまない。声は出ないし、ひび割れているし、ひどかった。ここだけがきょうのオペラで不満だった点。でも演出は面白くて、奥様は髪を整えているのも忘れて、興味津々で人形に近づき、上がっている右手を下ろす。するとビヨ~ンと左手が上がる。奥様は酔いしれて、人形の回りを回り、ついには前の床に陶然と横たわってしまう。すると人形のねじが止まってしまう(笑)。フルートを演奏していた男がねじを巻く。また歌いだす。ところが上手の方で公証人と持参金を出させる話でもめていたオックスが、『持参金!」と絶叫する。その大きな罵声で人形が壊れ、男爵の方を向いて止まってしまう。ベツァーラのガラスのような、グレーがかったブルーの瞳が男爵を凝視する。しかしその目は焦点が合ってない。ベツァーラもかなり面白がってこの役をやってたのかしら。人々は凍りつく。男爵の野卑で場違いな行動。侯爵夫人はついに切れる。「あなたは私を老けて見えるよう髪を結ったわね!」不機嫌になってしまう夫人。ようやく人々は出て行く。ほっとした夫人。時の流れをなげく。若い頃は『可愛いテレーザちゃん』だったのに、今は、「あのテレーザちゃんがおばあちゃんになったのね」って言われるんだわ。自嘲気味にあきらめたように歌う。彼女が不安なのは、若く美しい恋人を持ってしまったから。彼がいつかは自分に飽きて去っていくことを考えただけで恐ろしいのだ。男装に戻ったオクタヴィアンがやってくる。夫人が不機嫌なのがどうしても理解できないオクタヴィアン。夫人につれなくされ帰される。夫人は後悔する。「私ったらキスもしてあげなかったわ。」召使に伯爵を呼び戻すよう言う。召使たち4人は口々に彼がいかに脱兎のごとく憤然として駆け去ったか歌う。ここはうまくなかった。ばらばらで下手だった。第1幕了。大拍手!

2007年09月08日

-

チューリヒ歌劇場日本公演「椿姫」Part2

チューリヒ歌劇場日本公演ヴェルディ「椿姫」 Day2 Part2第3幕フローラの屋敷。仮面舞踏会。なのでみんな昔のかっこをしていて時代が逆行していておもしろい。これが本来の椿姫の時代設定。ジプシーの歌と、闘牛士の歌は、どちらも客たちが扮装しているという設定になっている。パーティの座興を自分たちでやっているのだ。そこへ乗り込んできたアルフレード。彼は一人だけ普段着。麻のベージュのジャケットにシャツ、ノーネクタイ。明らかに庶民のかっこう。彼は金を叩きつけて賭けをしだす。ヴィオレッタが男爵とやってくる。ヴィオレッタは銀色に輝く、イヴニングドレスを着ている。ビスチェが胸を締め付けている。美しい。男爵はアルフレードに気づき言葉を交わすなと忠告する。アルフレードは賭けに勝っている。「女運がないと賭けにかつんだ」「勝ってどうするの?」「女を連れて帰るんだ…」はらはらして見つめるヴィオレッタ。食事のため移動する客。ヴィオレッタはアルフレードを呼び出す。「来るかしら?」「来るわね。私が憎くてたまらないんだから。」やってきたアルフレード。彼は懇願する。「僕といっしょに帰ってくれ、お願いだ…」「私はある方に誓ったの」「誰に」「その権利のある方よ。」「男爵だな!」「…そうよ。(シー)」怒り狂うアルフレード。「みんな来てくれ!」「この女を知ってるか?」「僕は世間知らずで、この女に知らずに貢がせていたんだ」「でも今みなさんの前で証明できます、こうやって」(ここはビリャゾンが激高してわざと地声で叫ぶのも好きなんですが、ベッツァーラはそこまではしませんでしたが良かったです。)金をあびせかけるアルフレード。ヴィオレッタはショックで気絶してしまう。場面は大騒動になる。凍りついた中、正面真ん中奥からジョルジョ・ジェルモンが登場する。「なんてやつだ」アルフレードは下手から登場し、椅子に座り込む。ヴィオレッタは気がついて、独り言を歌い始める。髪がほどけている。「アルフレード、あなたは気づいてないのよ。私がどんなにあなたを愛しているか…いつかあなたがそれを知って傷つかないように祈るわ…」アルフレード「僕はとんでもないことをしてしまった。」父「秘密を知ってるのは私だけなんだ」父は自分を責めている。自分のしたことを後悔しはじめている。重唱と合唱、オーケストラ、圧倒的な場面、ヴェルザー・メストの完璧な牽引。ここはすごかったです~~~第3幕了セットチェンジ第4幕序曲がまたすばらしい! ヴェルザー=メストマジック! 幕が上がらなくてもいいとまじで思った。ヴィオレッタの部屋。みすぼらしい部屋でベッドに横たわるヴィオレッタ。別人になっている。目は落ち窪み、髪はざんばら。侍女が寝ている「水をちょうだい」隣室の扉を開けるとサイドライトが差し込んでくる。医者が来る。医者は「結核の末期です」出て行く。ヴィオレッタは侍女に手紙を取りに行かせる。ベッドの上で父ジェルモンからの手紙を読む。「決闘になり、男爵がけがをしました。アルフレードは外国にいます。」「すべて話しました。もうすぐあなたの元へ来ます。」「遅いわ!」「もう死ぬしかない」絶望の歌。「神様に背いた娘は救ってもらえないのね…」ベッドの上でせつせつと歌う。カルナヴァルの音。侍女が上から見ている。「手紙が来ました!」アルフレード!立ち上がって喜ぶ彼女、アルフレードがもう後ろまで来ている。2人は再会を果たす。出かけようとするヴィオレッタ。しかし倒れてしまう。アルフレードは彼女をベッドに寝かせる。二人で歌う、「パリジ…」これはすばらしい!ヴェルザーメストと3人で作り上げた世界。お父さんと医者が来る。アルフレードは父を責める。『言うな!」父も充分苦しんでいる。人生で初めて頑固じじいは自分が間違ってると悟ったのだ。ヴィオレッタがアルフレードを呼ぶ。ロケットを渡す。「気のいい娘さんと結婚してね」「あれ、不思議だわ。直った。体に力がみなぎってくる」「生きるのよ。うれしい!!」叫んで倒れて息を引き取るヴィオレッタ。愕然とする一同。すぐに幕。全幕了。

2007年09月05日

-

ヴェルザー=メスト!チューリヒ歌劇場「椿姫」

チューリヒ歌劇場日本公演ヴェルディ「椿姫」 Day22007年9月5日 東京・渋谷・Bunkamuraオーチャードホールヴェルザー=メスト!すごい人です。彼は次代のムーティ。さすがキーンリーサイドの盟友。彼はオケと歌手をまさに牽引し、高みに導いていた。あのベッタベタで甘甘な「椿姫」が見事な芸術作品に昇華していた。さすが次期ウィーン国立歌劇場主席指揮者!とにかく彼がよく見えるのです。ヴェルザー=メストのスタイルなのか、一際高い位置に立っているので、オケピからヴェルザー=メストの上半身がはみ出している。彼の真後ろのお客さんは何も見えなかっただろう。でも私は替わりたいぐらいだった。セットも最悪だし、読み替えもなし。舞台を現代に移しただけ。細かい演出は「何だかな~」だったが、(よくありますよねこういうこと)音楽の世界だけはすっばらしかった。エヴァ・メイ!レオ・ヌッチ!ピョートル・ベッツァーラ!世界最高峰の3人が新進気鋭のヴェルザー=メストの指揮で聴けるなんて、ここはウィーンですか?状態で。お客さんはレオ・ヌッチに大拍手。まあそりゃそうなるわな。3人の中で一番有名だもん。それにすっばらしかった。エヴァ・メイは言うことないディーヴァぶり。でも私はベッツァーラにも点を入れてあげたい。彼がモーツァルトのテノールを歌うとどう歌ってもヴェルディになっちゃう(笑)んだが、この作品はヴェルディ(笑)。実に良かった~ ラモン・ヴァルガスほど高い声でなく、ビリャゾンほど激していない。でもでも彼のアルフレード、すばらしかったです~パパ・ジェルモンに叱られるところは、お金持ちの中産階級の家に育った、大甘の坊ちゃんで実にキャラもはまっていたよ!金曜も行きたいな~ ヴェルザー=メストが良く見える2Fのバルコニーから見たい。でも無理な話。第1幕序曲。弦のピアニッシモから入る。ヴェルザー・メストの指揮が冴え渡る。一気にオケの世界に引き込まれていく。このまま幕が開かなくてもいい。彼の音楽は美しすぎる。ヴィオレッタの屋敷。このセットは舞台の真ん中に三角柱のように張り出している部分が壁になっていて実に窮屈で息苦しい。照明も暗くて、ぜんぜん「椿姫」じゃない。暗いので豪華な感じがまったく出ていない。しかもヴィオレッタは張り出した船の舳先のような部分に登場する。タイタニックじゃないっつーの。下手からアルフレードが登場。彼が紹介されて上を見ながら会話するんだが、ヴィオレッタが下に下りてくるまで間があるので、大きな薔薇の花束を抱えてもじもじじているアルフレードは実に手持ち無沙汰。客はアルフレードに「乾杯の歌」を歌わせる。客たちはいっせいに出て行く。ヴィオレッタの自室。ここは三角柱の突端から、壁が出てきて、ヴィオレッタの私室として仕切られる構造になっている。咳き込むヴィオレッタ、アルフレードが追いかけてくる。♪クローチェ・デリツィア・甘美な二重唱。ここでびっくり。終わってもヴェルザー=メストはすぐに指揮を続ける。切らない。彼は客の拍手のために止めるということが一度もなかった。あのヌッチの「プロバンス」を除いては。彼が止めるのはあくまでもそこで音楽を切る必要がある時だけ。すごい人~だから客は拍手のタイミングにかなりとまどい気味だった。アルフレードに薔薇を与えて、「また来て」「クアンド?(いつ)」「それが枯れたら。」「じゃああした!(ドマーニ)」「なんてぼかあ幸せなんだ(フェリーチェ!)」一人残されたヴィオレッタは自嘲的に歌う。楽しめばいい。真実の愛は必要ないわ…圧倒的なエヴァ・メイ。ほんとにすばらしい。裏から聴こえてくる、アルフレードの愛の囁き。ベッツァーラここで最高音でちょっと苦しそうだった。ヴィオレッタは偽りの社交界で生きるべく歌う。ドフォール男爵と抱擁する。第1幕了。セットチェンジ。ヴェルザー・メストが彫像のように立ったまま待っているのかすごい。まじめな人。彼はグレーがかった銀髪で、サイモン・ラトルのように頭が爆発している。それでトレードマークの「のび太」めがね。映像で見るあの彼と少しも変わらない。生真面目すぎる芸術家だ。第2幕田舎のヴィオレッタの別邸の庭。庭に置いた机で書き物をするアルフレード。彼は恋心を歌う。「あの人が貞節を誓ってくれた日から僕は…」甘い歌。座って歌う。でもおかしい。侍女に問うと、奥様は家財を売り払った、と。情けない坊ちゃんは家財を買い戻しにパリに向かう。ヴィオレッタが帰ってくる。アルフレードが不在。フローラの手紙を鼻で笑う。もうパーティなんか行かないのに…。そこに現れたパパ・ジェルモン。圧倒的威厳。クソ頑固爺、レオ・ヌッチの演技が見事! そうこの役はこうであっても実にはまるよ~彼は厳しい言葉でヴィオレッタを侮辱する。そして頼みごとをする。「しばらくアルフレードと離れろと?」「いえ」「永遠に?」「無理だわ!」最初はきっぱりと拒絶する。父ちゃんのせつせつと訴えが始まる。ここがすばらしい!「天使のような娘が…」ついにほだされた彼女は背を向け諦めて帰ろうとするパパに呼びかける。「こんなあたしのような犠牲があったってことを…」すごくピアノで歌う。小さい声。ここに驚愕。自分の苦しみを表し、まるで自分の独り言のように、呟くように歌う。これは新鮮ですごかった。父ちゃんの表情が一変する。驚愕し、同情の表情になる。「私を娘にように抱いてください」でもヴィオレッタは父に抱きつくとすぐに離れる。たまらずパパは訴える。「私はあなたの犠牲に報いるために、何をしたらいいんだ!」答えはない。ヴィオレッタは怒りにかられて叫ぶ。「私は死にます!(モルト)」病気で…愛を失って、死んで行きます。さようなら。もうおあい出来ないでしょうね。お幸せでさようなら。(アッディーオパパは去る。ヴィオレッタは考える手紙を書き始める。アルフレードに。アルフレードが背後から見ている。「何してるんだい?」「手紙よ」「誰に書いてるの?」「あなたよ。」「見せて」「今はだめ」私ははずしているわ。激情に駆られて、ヴィオレッタはアルフレードに抱きつき歌う。「あなたは私があなたを愛しているぐらい私を愛してね!」キス。去っていくヴィオレッタ。下男がヴィオレッタが去ったと告げる。そこへヴィオレッタからの手紙が到着する。「ああ~~~!!」父が来ていて「息子よつらいだろう。」「お父さん!」息子はヴィオレッタの別れの手紙を思わず後ろでに隠す。しかしくしゃくしゃにして捨てる。彼は椅子に座り込み茫然と泣きじゃくるアルフレードに近づいていく。「プロバンス」すばらしい~大拍手。ヴェルザー=メストが指揮棒で拍手している。これはあとにもさきにもここだけだった。ここだけ音楽を芝居の流れでなく、止めたのだ。息子はヴィオレッタの別れの手紙をまた拾い口づけする、しかし、くしゃくしゃに握り締めて捨てる。今度は息子に渇を入れる父。息子は聞いちゃいない。ヴィオレッタの手紙をあさる。「ああ~」「ドゥフォール男爵だな!」「フローラのところか!」叫んで出て行く。お父さんがとめるのも聞かない。ジョルジョは彼の落とした招待状を拾い、握り締める。足早に息子を追いかける。第2幕了。休憩。

2007年09月05日

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- ☆AKB48についてあれこれ☆

- ☆乃木坂46♪NHK「Venue 101」出演集合…

- (2025-11-23 05:02:10)

-

-

-

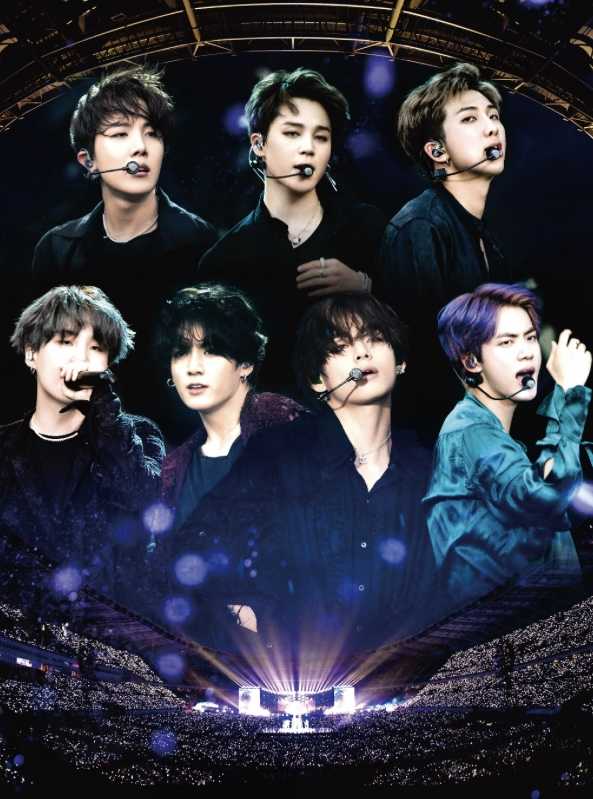

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- LIVEに行って来ました♪

- サーカスパフォーマーまおのライブ

- (2025-11-23 13:17:54)

-