2007年09月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

きょう(9/30)は、羽村市の「羽村ゆとろぎ寄席」に行ってきました。

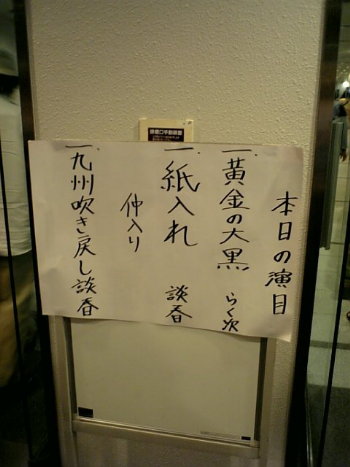

きょう(9/30)は、羽村市の「羽村ゆとろぎ寄席」に奥さんと行ってきました。飯能市の自宅からは車で20分ほどなのです。「ゆとろぎ」というのは、東京都羽村市の生涯学習センターの名称です。平成18年9月に始まって、今回で7回目。この「羽村ゆとろぎ寄席」は、自治体と住民の協働体制がうまく機能している良い事例の一つではないでしょうか?なにしろ、「どんな噺家さんを呼ぶか?」とか、「噺家さんとの交渉」という、地域寄席の主催者としての「最も美味しい」部分は、<ゆとろぎ協働事業運営市民の会>が担当しているのです。そして、印刷物の製作や配布などはセンターの市職員が全部やってくれます。だから、当日、来場者に配布するプログラムも、地域寄席にしてはなかなかのものです。もちろん、市の広報には大きく掲載されますから、事前告知も充分です。何よりも、会場の「ゆとろぎ」と、道路を挟んだ向かい側にある図書館や福祉センターの来館者にもポスター掲示や常備チラシで充分に告知ができます。前売り券の発売や売上金の管理もすべて市の職員がやりますし、当日の会場設営や撤収も施設専属のスタッフが全てをやってくれます。ということは、殆どの自治体でやっている「市民会館の自主事業」と同じなのですが、肝心の「出演者の選定」をすべて<市民の会>に任せられているのですから、これも<地域寄席>の形態の一つです。ほとんどの落語会では、「本日の演目」は、出口に張り出すだけのところが多いのですが、ここ「ゆとろぎ」では、退場時に出口で、噺家さんが書いた「本日の演目」を全員にくれるのです。そういうことができるのも、会場の定員である300枚程度の印刷はセンター事務室のコピー機ですぐに出来るからなのです。 <本日の演目> 春風亭正太郎「桃太郎」 春風亭柳朝 「不動坊火焔」 春風亭一朝 「蛙茶番」 中入り 真打披露口上(一朝・柳朝) 春風亭柳朝「荒茶」一朝師匠は、「蛙茶番」の後で、笛を吹いてくれました。会場は満席。当日券も無いほどの売れ行きだったそうです。この会場では、<有望若手応援寄席>で使っている春風亭柳朝の幟や提灯をお貸ししました。もちろん、「有望若手応援寄席」のチラシも配布してくれています。こんなように、近くの地域寄席は、主催者同士がお互いに協力し合って、相互の来場者を増やしていくようにできるのが理想ですね。

2007.09.30

コメント(0)

-

その2・効果的なPR方法は無数に有るので「意識して作り出す」努力を続ける

自治体の広報誌以外で、地域寄席を地元でPRする方法は、主なことだけでも下記の30ほどがあります。<チラシやポスターを製作しなくても出来るコト> 1.演芸情報誌『東京かわら版』に開催情報を提供する (関東に限られますが・・・・・・) 2.地元のミニコミ紙、フリーペーパーに開催情報を届けておく 3.一般紙の地元版編集部にもイベント情報を送っておく 4.ケーブルTV局があればそこにもイベント情報を送っておく 5.地元の地域情報サイトにイベント情報の掲載を依頼する 6.出演する噺家さんの公式サイトに情報掲載を依頼する 7.主催する地域寄席専用のwebサイトを開設する 8.世話人がBlogをやっていればそこにもPRを書き込む<開催日まで数ヶ月の余裕があれば出来るコト> 9.地元で集客力のあるお店とタイアップでPRする10.商店街の大売り出しの「景品」に入場券を使ってもらう11.企業のイベントの「お土産・景品」に入場券を使ってもらう<チラシ・ポスターを製作すれば出来るコト>12.自作のポスターを製作して地元の要所に張り出す。13.チラシを印刷して人の集まる場所で一枚ずつ配布する14.そのチラシを地元のお店に置かせてもらう15.そのチラシを他の落語会の会場で配布する16.そのチラシを都内の寄席に置かせてもらう(OKの寄席も有る)17.地元でイベントがあれば、その会場でもチラシを配布する18.自分でもチラシを常時携帯し、出会った人にその場で手渡す19.他のイベント主催者と共同で「共通チラシ」を製作する<将来の集客増に効果的な人を招待する>20.高齢者招待券を地元の老人会や介護施設に届ける21.地元の小中学校にポスター掲示を依頼し招待券を渡す22.その学校での「学校落語」開催を提案してみる23.「集客」に有効な人がいたら、その人を「ご招待」してみる24.地域の音楽家に舞台での演奏を依頼する<当日の会場でも出来るコトはあります>25.公道から見える場所に目立つPOPを置く(幟もその一種)26.会場前を通る人に「声をかけ」チラシを配布する上記は、いずれも私自身が「有望若手応援寄席」のPRのために実際にやっているコトです。他にも、まだ実行はしていませんが、下記のような方法も試みてみるだけの価値は有ると思っています。27.同じ沿線にある地域寄席が集まって共同でPR作戦を展開する28.同じ地域でも他の世話人による地域寄席を増やし共同PRする29.市民会館や公民館との共催イベントにしてしまう30.地元の鉄道と提携して駅構内にポスターとチラシを常備する

2007.09.28

コメント(0)

-

昨夜に続いて今夜(9/22)は青梅市での「桂ざこばの会」に奥さんと行ってきました。

東京都青梅市と埼玉県飯能市は隣接しています。飯能駅を最寄り駅にしている青梅市民も多いのです。そこで、青梅市民会館で開催する落語会には必ず聴きに行って、会場入り口で「有望若手応援寄席」のチラシを撒くようにしています。だから、青梅市民会館で、きょうの「桂ざこばの会」の前売り券は発売初日に買いに行きました。おかげで確保できた席は最前列の中央。昨夜の立川談春独演会の最後列とかなりの違いです。チラシ配布は、事前に会場に打診しておきました。「館内は困るが、入り口前で配布するのは構わない」ということだったので、会場には開場時刻前から行くことにしていました。きょうの開場は17:30なので17:00には会場の青梅市民会館に着くように我が家をでました。飯能市の我が家からは車でわずか20分なのです。会場に着いて、知人の明星大学教員のKさんにバッタリ。彼も学園祭でやる「柳家喬太郎独演会」のチラシを撒きに来たとのこと。そこで、Kさんの提案で、急遽「柳家喬太郎独演会」のチラシと「有望若手応援寄席」のチラシを2枚組セットにして、共同で配布することにしました。下記の写真はその配布している時のものです。桂ざこば師匠はもちろんテレビでは知っていましたが、生の高座は初めてです。幕が上がって現れた舞台は、高座ではなく、普通の講演会の演台。「??」と思いましたが、現れた師匠は背広姿。きょうのプログラムを改めてみたら、最初は「トーク・ざっこばらん」と書かれていました。普通の講演会のスタイルで、師匠の子供時代から今日までの「一代記」が語られましたが、これは秀逸でした。内容をここで書くわけにはいかないのでしょうが、私には「泣けました」・・・・・・ きょうの演目 18:30~19:10 トーク「ざっこばらん」 中入り 19:20~19:40 桂團朝 19:40~20:10 桂ざこば「青菜」会場は定員615席で約6割の入り。入場料1800円はお得!!でした。

2007.09.22

コメント(0)

-

きょう(9/21)は奥さんと立川談春独演会に行ってきました。

会場は、西武池袋線練馬駅前にある練馬区文化センター小ホール。ここは奥さんの職場の「縄張り」の中なのです。ホームページには「当日券あり」と書かれていましたが、場内は99%満席でした。座席は最後列の1番、2番という最も端っこ。もう私のようなド近眼には、もう噺家の「顔の表情」は判りません。舞台には屏風を立て掛ける替わりに、大きな布が3枚、吊り下げられていました。それが、私には帆掛け船が3艘並んでいるように見えたのですが、案の定、最後の演目は「九州吹戻し」という「船に乗る噺」でした。

2007.09.21

コメント(0)

-

今夜(9/16)の第27回三三独演会は、依然として入場者数記録更新でした。

今夜(9/16)の第27回三三独演会は、依然として入場者数記録更新でした。 第24回(2/18)90人 第25回(4/22)103人 第26回(6/17)116人 第27回(9/16)124人前回(6/17)の時の書き込みで、「次回は畳廊下の障子を外して会場を広くしなければならないかもしれない」と書きましたが、その障子を外してしまうと三三師匠の楽屋への出入りに支障が生じるので、それはやめました。それでも、お客さんにも窮屈にはならなかったと思います。本日の演目は「千早ふる」「王子の狐」「竹の水仙」の三席でした。有望若手応援寄席の会場は、和風の会場としては、駅からの近さ、広さ、設備、綺麗さ、どこも申し分ないのですが、大きな欠点は「隣が消防書、裏が救急病院」であることです。今夜も、「千早ふる」の最中で、救急車のサイレンが鳴り響きました。でも、絶妙なタイミングで、三三師匠が話の中に取り込んで笑いに転換してくれました。去年も新宿末広亭で、やはり三三師匠が客席の携帯電話のベルを絶妙のタイミングとアドリブで笑いにつなげたことを思い出しました。終了後の打上は、久しぶりに駅前の中華料理店へ。三三師匠はこの店のメニューがお気に入りのようでした。ここで、色々な興味深い話が聞けましたが、私がこのBlogに書くわけにはいかないのが残念です。

2007.09.16

コメント(0)

-

昨夜(9/13)国立劇場での「志の輔らくご・ひとり大劇場」に奥さんと行ってきました。

三夜連続公演の最終日です。もちろん、チケットは完売、満席でした。客席は1ヶ月連続興業をしているパルコ劇場の約3倍ですから、開演前からロビーに溢れるお客の数に驚きました。「一昨日と昨日の高座は、きょうのお客さまのためのリハーサルのようなものでした」という、いつものトークから始まり、安倍総理辞任発表の翌日ですから、当然、このネタもありました。志の輔さんは、しきりに「こんな大きな会場は落語には向かない」と何度も言っていましたが、私としては、むしろ「歌舞伎や他の芝居は、何十人も出演するのに、「志の輔らくご」は、たった一人で会場のお客を3時間も惹きつける。というところが感動的です。演目は下記の三題「バールのようなもの」(新作)「八五郎出世」 中入り「政談・月の鏡」(三遊亭円朝作)この「「政談・月の鏡」は志の輔さんの解説によると「いままで誰も高座で演った人はいませんでした」「ということは、あまり面白くなかったのでしょう」「だからおそらく、これからも誰もやらないかもしれません」ということでした。枕も含めて約80分の話は「ある満月の夜の江戸の街中での事件」と「その裁き」ですが、主な登場人物が、いま私が思い出しただけでも、15人以上、出てくる場面も7ヵ所なのです。(話の展開に付いてこられない人が少なくないかもしれない・・・)そう予測した志の輔さんが考えたのが、アメリカの人気連続ドラマ『24』の紹介を枕にしたことだったのです。私は、超人気だというこのTVドラマ『24』シリーズDVDのことはまったく知りませんでした。しかし、昨夜の志の輔さんの枕を聞いただけで、ビデオレンタル店で借りて視てみようと思いました。「政談・月の鏡」を演る前に、枕で、このTVドラマ『24』を「時間の経過という縦軸と、登場人物毎の出来事という横軸が交差する複雑なストーリー展開に接するという「予行演習」をさせてもらったからこそ、昨夜の観客は、この「政談・月の鏡」をすんなり楽しめたのだと思います。

2007.09.14

コメント(0)

-

その1・第1回目の開催日時は「活用する広告手段の原稿締め切り日」を考えて設定しよう

地域寄席は、いまさら言うまでもありませんが宣伝が重要です。 第1回の来場者に<第2回のお知らせ>を配布し、 第2回の来場者に<第3回のお知らせ>を配布し、 第3回の来場者に<第4回のお知らせ>を配布するということを繰り返していけば、来場者はクチコミだけでも着実に増えていきます。しかし、肝心の<第1回のお知らせ>を、どのように効果的にお知らせするか、ということが大きな課題です。地域寄席をPRする方法は無数にありますが、そもそも、地域寄席の来場者の大半は地域住民(地元の人たち)です。地域での宣伝方法の中で「無料で最も効果的」なのは自治体が毎月発行している広報誌でしょう。ところが、自治体によっては、「市民主催のイベントは一切掲載しない」という方針のところが少なくありません。私が住んでいる埼玉県飯能市も「市民主催のイベント情報を掲載しない」という頑迷(?)な自治体の一つです。しかし、そういう自治体の中でも「市役所や公共施設、公益団体との共催イベントならお知らせを掲載する」ことがありますので、その点は、自治体の広報担当者に確認しておいたほうがいいでしょう。自治体の広報誌に「地域寄席のお知らせ」を掲載して貰える場合、注意しなければならないのが「開催日時」と「掲載原稿の締め切り日」です。多くの自治体の広報誌は、印刷され住民に届けられる日の2ヶ月前くらいが締め切り日になります。ということは、第1回目の開催日は、最低でも2ヶ月先以降にしておかなければ、「せっかく広報誌に掲載して貰えることになったのに開催日には間に合わない」ということになってしまいます。つまり、第1回目の開催日の設定は、「活用できる宣伝方法の選択」と密接に関係してくるのです。

2007.09.10

コメント(0)

-

その10・初回開催までに、「準備費用の負担と集客で戦力になる世話人」をできるだけ増やしておくことです。

地域寄席を初めて主催する場合、その第1回の開催日は、充分な準備期間と宣伝期間を確保するために、できるだけ先の日程にしておいたほうがいいでしょう。最低でも3ヶ月先に、できれば半年先に設定してもOKです。その間、世話人グループに関することで開催日までにやっておくべき主なことは下記のようなことです。1.地域寄席の対外的な代表者と実質的な責任者を明確にしておく (両方が同一人物であっても良い)2.現金を扱うので出納係や会計責任者も決めておく。3.開催準備に要する費用の立て替えや分担方法を決めておく4.落語会が赤字の場合に世話人が負担する分担を明文化しておく5.黒字の場合の<利益>の使途も明文化しておくその上で、6.赤字の場合でも等分の負担を負ってくれる世話人をできるだけ 増やすことも重要です。なぜなら、「赤字になっている地域寄席」の負担を後から被せられるのは世話人に加わった当初は承知していても、後からふつふつと不満が湧いてくるものだからです。そして、黒字の地域寄席に後から世話人に加わった人は、その地域寄席が赤字になった時に負担するのを拒否することが少なくないからです。いくつかの地域寄席を見聞してきて判ったことは、地域寄席の第一回がスタートする前から世話人になった人は「最後まで続く」ものですが、地域寄席が順調に回数を重ねるようになって途中から世話人グループに加わった人は「続かない」ことが多いのです。<有望若手応援寄席>の場合、スタートした時の世話人は3人でした。準備にどれだけの費用がかかるかまったく判らなかったので、とりあえず「一人一律○万円の分担金」を現金で集めました。それに、第一回目の売上を足して、会場費と噺家さんへのギャラを支払って赤字であれば、さらに分担金を一律に出し合うことに決めていました。(明文化するだけの知恵は当時はまだありませんでしたが・・・・・)

2007.09.06

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1