2012年03月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

賞梅 武蔵野

武蔵野が咲き揃った。極大輪の定評だけあって、直径が4センチもある。隣の花が小さく見えまーす。4.5センチのもあるというから、さぞかしバラのような豪華な姿であろう。*江戸時代に若葉がやっと固まった程度の芽を接ぎ木し、それを何年も何年も繰り返して巨大輪に作り上げたのだという。当時は、交配という理屈も知られておらず、もっぱら接ぎ木で新品種をこしらえたというから、長い間の努力と執念に頭が下がる。今は、品種改良をしたとしてこの種のものが出回ったとしても、ガンマ線を投射したとしか考えられないから興ざめをする。

2012.03.31

コメント(0)

-

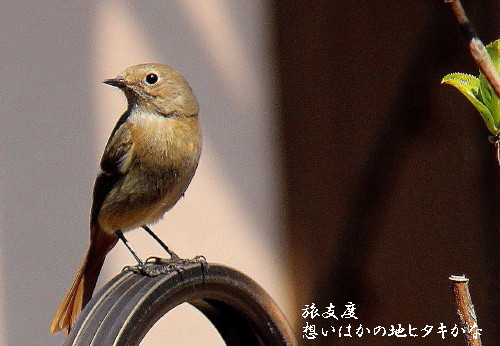

ヒタキ旅支度

昼食をとっているとヒタキが来た感じ。急いでカメラを取り出して外へ出るとフェンスの上で待っていてくれた。スリムな躯体、尾が一層長く感ずる。近くの紫陽花の葉は気づかない内に広がりはじめた。*この紫陽花が目にしみる頃には旅立ちであろう。彼の地で異性を見つけ子作りに勤しんで、生のクライマックスを迎える。想いはもう此処にはない感じか。こんな細い体では渡海できないから、もっと食って体を作れよ。

2012.03.29

コメント(0)

-

賞梅 席守

庭の片隅に紅梅の枝垂れ梅が咲いた。一重の紅梅は珍しいとカメラを向けていると、6弁化の花を見つけた。花弁の間隔がはっきりしていて毒々しくなくてさわやかだ。*4年ほど前に鉢植えを買って食卓に飾り、花後に地植したものであることを思い出した。が、6弁の花弁もこしらえられるとは面白い。名前は関守といい、家族を守る大役を果たすにふさわしい名前だ。

2012.03.28

コメント(0)

-

沈丁花の花

沈丁花が咲き、寒い春もいつもの陽気に戻ろうとしている。昨年、この沈丁花の頂上は、先端が鴨の嘴のように変形し、葉っぱも小さくなってしまって所謂、やつぶさ状になった。すると、その幹の下10センチの所から勇ましい横枝が成長し、先端にこの写真の花を咲かせ、鴨の嘴は元通りの形態で小さな蕾を蓄えている。*一種の病に違いないが、沈丁花も生育途中でいろいろな病気に掛かり、一病息災とその病に付き合いながら成長を続けている。病気を苦にもせず、病気の枝にも花を咲かせて慈しんでいる。俺も、鴨の嘴の部分がどのようになるか花の時期でなくても沈丁花に関心をもつようになり、ときには葉を疎抜いて過密化を防いだりしている。

2012.03.24

コメント(0)

-

前向きのヒタキ

晩生の枝垂れ梅が咲き始めたので、カメラを向けているとヒタキが割り込んできた。梅は、昆虫や小鳥などが開花を促すからその気になって咲き始めるのだろうか。その寄ってくる昆虫がヒタキの結構なご馳走と梅の木を好むのであろう。仮に、天敵の百舌などに襲われたとしても、梅の小枝で身をくねらせて逃れられるから枝の混んだ梅は格好の遊び場である。*それにしても、真正面から見るヒタキは、なんと凛々しいことか。今までは、側面から観ていて「可愛いなぁ」とだけしか感じなかった。目は窪んだ位置にあり、頭を動かさなくても、300度の角度の視野があり、鳩や雀のようにキョロキョロせずに必要以上のエネルギーを使わなくても済む。その上、頭が大きく突出しており、その中にいろいろな知恵が詰まっているのであろう。特に、子作りのために何千キロもの旅をするが、その時期、方角、グループのことなど、ぎっしりと詰まっている。その中には、人間学に対しても、他の野鳥と異なったアングルが記されているのではないかなぁ。そうでなければ、3メート程度しか離れていないのに俺の前に正面から立ちはだかるはずがない。

2012.03.22

コメント(0)

-

.ルリタテハ 蝶の覚醒

もみじ谷の通路。瑠璃揚羽がまた飛んできて敷石の上に静止した。分厚い落ち葉で越冬し、寝過ぎたかなと思いながら出てきたのであろう。羽の裏側は落ち葉色していて表面に比してグロテスク。睡眠中、外敵に悪戯されないように保護色になっているのかも知れない。それを撮ろうとしてもなかなか飛び立たない。*園路を通る女性が話しかけてきて「撮って!」「撮って!」と言った。さながら、瑠璃タテハの精が眼前に現れて自分を撮ってほしいと懇願しているかのようにーーー。事実は、早く撮らないと飛び去ってしまうと警告をしていたーーー。蝶は飛び立っても元の場所に舞い戻ってくると言うと、「ブーメランのようだ。」と言いながら立ち去った。考えてみると、人間だって、ブーメランに似た行動思考をしていると思いながら帰路についた。

2012.03.22

コメント(0)

-

南高梅の花

桜川の堤防の近くに大きなラベルをぶら下げて南高梅が咲いていた。大人の背丈ほどの若木。5枚の白い花弁がそれぞれ重ならず、パッチリと見開いて世の中を直視している。川面からの冷たい風を真っ向から受け止めて揺らいでいる。このような元気な花の結晶だから旨い梅干しができるのであろう。*梅のトップブランドとしてシェアを誇り、朝食にはなくてはすまされない必需品となりつつある。でも、梅花そのものに対しては、異郷の人の目は厳しく、殆ど関心を示さずカメラを構える人もいない。若い木だからか、それとも白梅だからかーー。それとも、ブランド物に背を向ける風潮に加え、昨年の原材料買入価格にまつわるカルテル摘発で、フェアーでないというイメージが浸透しつつあるからか。

2012.03.21

コメント(0)

-

賞梅 月影

自宅の月影枝垂れが咲き始めた。若枝、花軸、萼片共に緑色、花は白で多少青みがかっている。華やかな梅園に飽きて青い空気の塊を見つけて癒された経験から、この品種を買い求めた。この様な癒しの空間を身近に作ることができるのは嬉しいし、木の成長が楽しみでもある。*特に、枝垂れ梅のやさしい青い枝で包まれると別世界へ誘われた感じがする。月影は、古来、青軸性として親しまれ、水戸の梅、「6名木」とされた。ともかく、このような品種に拘った人たちがいたことは事実で、これを好む者を根暗と一蹴するには当らない。

2012.03.20

コメント(0)

-

品字梅

偕楽園梅園の歩行者に話しかけるように品字梅が咲いていた。一つの花に三つの実がなり、その様が「品」の字に似ていると見たてて名付けられたらしい。比較的大型の花で既に見開き、疲れた感じ。桜であったら乳母桜。折からの寒風で3本の雌蕊は傷んでしまって、三つ児は望むべくもない状態。*斉昭公は、梅干しの大量生産を目論んで品字梅を植えたのか。それとも、自ら実践した子沢山を啓蒙するためか。それとも後世になって富国強兵時代の要請で植えたのか。また、また、創造主もどのような意図で破天荒な品種を創ったのか。いずれにしても少子化対策が急がれている今、貴重な花ではある。

2012.03.18

コメント(0)

-

初虹

眼前に鵯が留まったので急ぎカメラを向けた。帰宅後、鵯の画像を見ていると一緒に虹が映っていて驚いた。これが春の虹、初虹だ。多分、もみじ谷湧水の小さな滝の水蒸気が発達していて虹を拵えたのであろう。此処は、ウオーキングの定番の通路で何度となく通っているが、虹が発生しているのを観たのは初めてで、自分にとっても文字通りの初虹である。*鵯が、虹を越えたか潜ってきたのに違いない。蝶は、彼岸と此岸を往き来すると聞いていたが、この鵯も、彼岸の情報を携えて虹を潜り此岸に到達して、その第一声を聞かせたのであろう。去年は世界中で地震、津波、内乱等で大戦時に勝る数の犠牲者が発生した。丁度、お彼岸にこれらの情報を携えて来たと想わせる鵯は、不思議な野鳥ではある。

2012.03.18

コメント(0)

-

老樹 サンシュユ

偕楽園の地続きの神社構内のサンシュユが満開である。老樹に寄り添うように枝が伸びて、なにやら耳打ちしている姿。今の社会問題を如実に反映した介護の姿に映る。春珊瑚といわれて花も美しいが、琥珀色の老樹の姿も絵になる。*元々、此処は、斉昭公が精魂傾けて創設した偕楽園、梅林の一角であった。後世になって、烈公さんが神格化され黄門さんと共に神社に祀られたときに植えられたのであろう。3,4年前に倒木して駄目かと思っていたが、手厚い看護を経て蘇生した。ラベルには樹齢110年と記されている。

2012.03.17

コメント(0)

-

6弁花の梅

梅は1カ月遅れの開花。自宅の梅もやっと咲き始めた。昨年の震災前、6花弁、7花弁の花を探すのに夢中であったことを思い出した。そして、枝先をみると6花弁の花が開ききっていた。*萼も6枚になっていたので、その気になって頑張っているのだと声援を送った。花も、自らバージョンアップに努めている。俺も、何かしらアップ目指して頑張らなくっちゃーーー。

2012.03.16

コメント(0)

-

ほとけのざの花

ウォーキングの道半ば、仏の座の群生地に出会った。紅紫色の花は冬枯れの道端を華やぎ、目が覚めるようだ。筒状唇形花は陽気に釣られて来る昆虫をひたすら待っている。その右側は、寒くて昆虫が来なかったので諦めて閉鎖花にして種を拵えている。*仏の座にレンズを向けていると、もっと休んでいきたい気分になった。仏の座には、ヒダル神が宿っていて一息していきなさいと諭しているようだ。そのようなときは、リックから清涼飲料剤を取り出して飲めば、帰宅まで同じ調子で歩ける。昔は、今の様な飽食の時代と違って、旅は空腹との戦いだった。ヒダル神とかダリ神とかよく言ったものだと思いながら帰宅の途についた。

2012.03.15

コメント(0)

-

ラッパスイセンの花

ウォーキングの途中、桜川の堤防に一株の喇叭水仙が咲いているのに気づいた。春の長雨に増水した黒い川面を一喜一憂して看取しているかのようだ。花壇に植えられた花より、凛々しく且つ生き生きと咲き誇っている。ともかく、このようなコンクリートの瓦礫の中に、どんな経過で花を咲かせるに至ったのか不思議だ。*喇叭水仙は、ウェールズの国花、国章だという。ウエールズの守護聖人ディヴィッドのシンボルでもある。あの花の喇叭は、一旦緩急あるときに警報を発する役目を果たす大切なツールなのかも知れないと勝手に想像したりしている。であるならば、この喇叭水仙は此の桜川を守護するシンボルと(勝手に)思いこんでも場違いではなさそうだ。そう考えていると、身を挺して津波警報を発して殉死した女性の生まれ変わりか考えて手を合わせたい気持ちが湧いてくる。

2012.03.14

コメント(0)

-

路傍にクロッカスが咲いていた。

河津桜が咲いたというので千波湖畔にある河津桜がどの程度つぼみを膨らませたか見に行った。その道すがら、路傍の縁にクロッカスが咲いているのを見つけた。多分、近くの花畑に一面に植え付けられたクロッカスが役割を終えて処分される際、車体から転げ落ち脱走して此処に根付いたのであろう。首をすくめて早春の冷たい川風を凌いでいるように見えた。*女性の一行が、「あらっ!」と驚嘆していた。一株のクロッカスを観てそれぞれがそれぞれに何かを思い描き心弾ませる一瞬だったのであろう。脱走兵とみたか、孤高な花とみたか、来年も咲けるかと心配したかーーー。俺は風を除けて短い首に襟を立てたいほどであったが、クロッカスは首がないのだという。首の茎が球根になったのだというが、その過程を観ていた人がいたのであろうかのぉ。

2012.03.13

コメント(0)

-

早春や蜂も酔いたし馬酔木かな

昨日は第3観梅デー。まずまずの人出であったが、開花は3分止まり。陽気が安定してこそ本当の花の美しさがあり、賞梅の本番はこれからだ。「艱難汝を玉にす」るは、所詮、眉唾物だ。*梅に飽きて梅園を出ようとすると、アセビの花が目に留った。しかも、蜂が来ているではないか。馬酔木は殺虫剤の材料になるのに花の蜜を吸って大丈夫なのか?春を求めて人間だけが浮かれているのかと思っていたが、蜂も厳寒を耐えた自分へのご褒美に酔いたいのかも知れない。俺も早く帰ってウイスキーで蜂の真似事をしたい。

2012.03.11

コメント(0)

-

湧水

偕楽園構内には吐玉泉、玉龍泉、もみじ谷等清水の湧き出る施設があるが、そのほかに大小様々の湧水個所がある。ここは、好文亭西の崖下。散策するその時々で湧水の音が変わった調子に聞こえる。変わらないのは、滝のような音でなく静かに耳を澄まして聴きたくなる音で、心を癒してくれる雰囲気を醸している。水温は、冬でも、10度を下らず、夏でも20度を超えていない。*大昔の海進、海退により河川の浸食を受けてできた崖からじんわりと流れる地下水で、地球は生きているという実感を味わう。溝には常に水が溜まり、辺り一面が潤んでおり、哀しいときは一緒に涙を流してくれる思い出の地点でもある。紅葉で真紅に染まった水路をバックに撮った翡翠の写真が、自然観察の動機づけとなり、近くの子規句碑に感動して我流句創りのきっかけとなった懐かしい地点でもある。その時の句が、「翡翠や鳴いて血を吐く子規碑かな」--自分だけ分かればそれで良いと、爾来、できの良否は論外としている。

2012.03.11

コメント(0)

-

しだれ梅

梅の木は害虫が寄り、枝が徒長し手入れが厄介と庭に植える物ではないと思っていた。しかし、枝垂れは上に徒長しないから狭い庭に適していると気づき、鉢植えで鑑賞した後に庭先に植えて成長を見守っている。そのそれぞれの梅を見ていると、鉢植えを飾った頃のリビングの雰囲気を思い出せるような気がする。*此の誹色の梅も、陳列された鉢植えの中から、妻が惑い悩みながら選択した一品。3メートルに丈を止め、枝垂れる枝作りをしている最中である。やがて、緋色の柱となって軒先に君臨するであろうが、妻の座を確固の物にした金字塔だと感慨をもって観る年代は直ぐそこに来ている。

2012.03.10

コメント(0)

-

ムクドリ

一昨日のウォーキング。4月を思わせる暖かい日、偕楽園梅園に20羽程の椋鳥の群が降りていた。啓蟄が過ぎ、地中の虫たちが動き出したことを察知して梅園に遊びに来たのであろう。その中の2羽は、周りに気にもとめずにいちゃついていた。 衆人環視であり衆椋環視てもある中を堂々と愛を深めていた。椋鳥は、その昔、農作物を食い荒らし、騒々しい鳴き声を発する鳥として蔑まれ迫害を受けた歴史を体に刻み込んでいる。が、観光客の前では悪戯をするはずがないと高を括っているのであろう。

2012.03.09

コメント(0)

-

藤牡丹しだれ 賞梅

昨日の賞梅、「藤牡丹しだれ」。藤の枝垂れのような樹形、大人の背の高さ程でなにやら悲しさを秘めている。花の下に蕾が二つ並んでいて香を入れる袋のようなイメージに撮れた。でも、満開になれば一つ一つの花の個性が見えなくなり、ただの枝垂れ梅の姿になる。*斉昭公は、梅干しを作る目的であったから梅花ひとつひとつに関心がなかったのかも知れない。でも、当時、既に300種を越える品種があったから、園内にそれを網羅する意気込みであったのであろう。それにしても、花の大小、咲き具合、色などに何年も何年も飽かずに見つめ続けていて人がいた。そして、このような多彩な梅が誕生した。これは人間しかできない技。だから人間を抹殺する原発遊びなど止せと梅の精は申していた。

2012.03.08

コメント(2)

-

橙 回青橙

昨年は生り物の豊作の年。庭先の橙もその例にもれず、果実がたわわに実った。橙の木の下は、昨年暮れの大掃除の後に落ちた果実で汚れ、暖かくなるのを待って清掃しなければならない。初夏に白い花をつけて結実した果実が冬に黄熟し、そのまま年を越しても生り続け、2,3の間、新果と競合しながら細い枝にぶら下がっている。正に、代々生り続けることをもって、代々栄える家運に見立てて橙と呼ばれるようになり縁起物として飾られた。*黄熟した後に更に青くなる性質から「回青橙」とも呼ばれるが、自分が見る限り僅かに青っぽく変色するだけで橙色であることには変わりがない。3年も生り続けて木が弱るだろうと心配する。しかし、根を張り巡らせて周りの土壌の栄養分をかき集め吸収するからすこぶる強靭である。どうして2,3年も枝にしがみ付き色を変えて生り続けるのかと考えてみると、多分、原産がインド、ヒマラヤというから、落下した果実や土壌が雪崩れや洪水で流出したとしても、木に生らせておいた果実の播種で種の保存に耐えた経験則の下に自己変身したのかもしれない。自然界の生き物は、自然環境の激変を克服して生き延びる術を自ら編みだすが、しかし、現代の人間は、その環境を自らの手で破壊し続け、子子孫孫の生きる場所を狭めている。

2012.03.07

コメント(0)

-

木の芽雨ーー

昨日は一日中小雨模様。薄ら寒さを感じるがこれが木の芽雨というのであろう。咲きはじめたサンシュユはどうしているかと思い、そぼ降る雨の中を外へ出た。萼をすぼめたがさほどではなく、雨に打たれるままであった。雨が上がれば一気に開花するに違いない。枝先で受け止めた雨水は、幹に集めて地下に収納し根を潤す。その当たり前の構図が撮れて満足した。*すると、鵯がヒィーヨと一声揚げて頭上を掠め、俺に挨拶をして行った。鵯も春の雨が大好きなのだろう。来客が、住まい(水戸市内原)の上空は今年に限って鳶が群れて賑やかであると話し、しばし野鳥の話に花が咲いた。巨大地震発生と共に偕楽園一帯は烏が群れるようになったが、鳶も不安を解消するため群で行動しているのかも知れない。小型のヒタキは依然として単独行動をしているのに、中型の野鳥は実に臆病だと感じた。

2012.03.06

コメント(0)

-

カマキリの卵

庭先の木瓜の木を蟷螂の卵鞘が抱きかかえている。さながら耳を側立てるような格好。木の幹を流れる水の音で春を感じ取ろうとしているのであろう。雨水が浸透しないように表面をコーティングしていて、その油性物質が朝日に輝き卵鞘そのものが息づいているように見える。*その水も、多少は頂戴しながら卵が膨れ孵化に導いている。この卵鞘の中に300個の卵があるらしいが、成虫になるのはほんの4,5匹らしい。蜂や蝉を食う蟷螂も、補食されながら生育し大自然のバランスの中で愚痴も不平も言わずに生きている。蟷螂の悲哀を知ってもっと増やしたいと思うが、俺にできることは、ただ、農薬乱用をしない配慮しか術がない。

2012.03.05

コメント(0)

-

賞梅 虎の尾

昨日、ウォーキング兼賞梅で8千歩を物にした。紅梅が目立ったが、咲き誇っている白梅があったので近づくと「虎の尾」であった。そこへ「白梅は少ないね。」と声を掛けてくれた夫婦連れがいた。俺と同じに白梅に拘っているなぁと感じながら、「虎の尾」で水戸の六銘花の一つなどの梅談義をした。*帰りの道々、幹が虎の尻尾の模様と見立てて命名されたらしいが、尻尾は「けつめど」、「性器」に通じ花に似合わない名前と不満をかこっているに違いないと思った。花心の部分に花弁の出来損ないがあるから、分厚い八重咲きになりたがったのだろう。が、望みを全部叶えるよりもこの程度で押さえて、完成に向け明日に繋ぐ心意気が好感を持てる。未完成の様は、目下努力中に通じ、見ていて励まされる言葉である。

2012.03.03

コメント(0)

-

山あじさいの社会福祉構図

春芽の膨らみ具合を撮ろうと庭に出ると、山紫陽花が目に入った。去年の花がしゃきっと咲いているので、それに気後れしていじけた春芽。その取り合わせも面白いと一輪挿しに挿した。*装飾花の模様がはっきりするように貝をバックにすると、ベールを被ったようになった。すると、春芽のいじけた姿が課題なのに、却ってぼけてしまった。その結果、太くしっかりした枝の先端の春芽が、ベールの隅を持ち上げて、去年の花や種を護っているように映り、今の社会福祉の構図そのものにみえた。

2012.03.03

コメント(0)

-

キジバトの怪我

庭先に雉鳩が降りたのでカメラを向けた。アップしてみると貌が変形している。丁度、嘴の上部がえぐれてやっと完治した姿。鞘当てで深手を負ったか、地表を突いているときに細菌に感染したのかも知れない。ネットの雉鳩の画像を見ると、同様の障害を持った鳩がいたが、実に痛々しい姿に映る。*生きていると病気、傷害は付きものでそれを克服する薬や手法も代々受け継いでいるのであろう。あれだけの傷害を受けても堪え忍んだのだから根性があるぜ。早く相手を見つけて恋いを成就し、今度は同伴で来てくれ。撒き餌を用意しておくぜ。

2012.03.01

コメント(0)

-

春の仮眠

昨日の閏日は3センチ前後の雪であった。しかし、今朝は凍結せず路面も半乾き。息子の早朝通勤も楽だったに違いない。この雪で春は一気に仮眠から覚めた。程なく梅は遅咲きもまとめて咲き、正に百花繚乱を迎えるだろう。*2日前のウォーキングのとき、もみじ谷の苔に木漏れ日が当たっているのを見た。ふかふかした苔が黄色みを帯び一層華やいだ風情。楓の枯葉をしっかりと抱いていた。春はこのような隠れ家に仮眠を楽しんでいた。俺の隠れ家にも苔と枯葉を飾り仮眠しやすい場作りをしようとふと考えた。

2012.03.01

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1