2010年01月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

もう一つの箱根駅伝

もう一つの箱根駅伝、22大学が同じコースをごみ拾い/神奈川東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)の往路と同じコースと中継所を使って沿道をごみ拾いするイベント「もう一つの箱根駅伝」が1月9日、始まった。22の大学から20チーム、約120人が参加。初日は平塚中継所までで、10日に箱根のゴールを目指す。箱根駅伝の応援などでポイ捨てされたごみを拾って沿道を清掃しようと、神奈川大学など県内大学の探検部や冒険部などが中心となって2006年に始まった。今回が5回目で年々参加大学が増えている。昨年は45リットル袋207個を回収した。往路108キロを1泊2日で襷(たすき)リレーし、タイムとごみの量でポイントを加算し総合順位を決める。初日は3区間66・1キロを9時間ほどかけて歩き通した。鶴見中継所をトップ通過した帝京大学チーム(昨年2位)のリーダー、渡辺嶺さん(22)は「去年は着順でトップだったが、ごみの量で負けた。大会の趣旨を間違えると勝てないところが面白い。今年は両方で首位に立ちたい」と意気込んでいた。イベントの実行委員長で東海大探検部4年の佐々島曉さん(22)は「単純なボランティアというより、楽しんで競えるイベントにしたいと思って取り組んできた。来年以降もずっと続くよう、後輩たちに伝えていきたい」と話した。1月10日0時15分配信 神奈川新聞 以上、小生のニューススクラップからご紹介しました。 こういうニュース、大好きです。新聞もテレビも こうしたニュースをたくさん伝えて欲しいです。 記:とらのこども

2010.01.30

-

うどんにコショウ

近松門左衛門の《大経師昔暦》に〈本妻の悋気(りんき)と饂飩に胡椒はお定り〉とあるように,江戸前期、うどんにはコショウがつき物であった。後期になってそれが廃れたようで,大田南畝は〈近頃まで市の温飩に胡椒の粉をつゝみておこせしが,今はなし〉と《奴師労之(やつこだこ)》に書いている。(引用終り)今日、讃岐うどんなら摺った生姜がつきもので、日本国内の食堂で広く使われるのは七味唐辛子。皆様、江戸時代風の胡椒入りうどんをご賞味くださいませ。なんとも不可思議な味わい間違い無し。薬味とは凄い。主役は同じでも、全く別物に魅せる。以前、灰色うさぎさんへご紹介したことのある小ネタです。元ネタを探したので、皆さんへもご紹介申し上げます。記:とらのこども

2010.01.29

-

僕、わたし、わらわ

僕も、私(わたし)も、わらわも、自分を指している。使うときの気分としては、単純に自分をさす。へりくだった感覚は無いとおもいます。字源としては、僕は下僕の僕だからへりくだっている。わらわも「童子のわらわ」だからへりくだっている。口語からへりくだりの気持ちが失せた。文語体では過去の残滓の精神が残っている。愚生、小生などなど。言葉に謙譲のへりくだる気持ちが無くなったときから私、私、私。。。という世界になった。そういった思いあがりは、災厄を呼ぶだけではないか。謙譲のこころを取り返したいものだと思う。言葉とはつくづく諸刃の剣である。記:とらのこども

2010.01.29

-

「紫蘇」

後漢末、洛陽の若者が蟹の食べすぎで食中毒を起こした。若者は死にかけていたが、名医・華佗が薬草を煎じ、紫の薬を作った。薬を用いたところ、若者はたちまち健康を取り戻した。「紫」の「蘇る」薬だというので、この薬草を「紫蘇」というようになった。ヒマラヤやミャンマー、中国などが原産。日本には中国から伝わったとされている。

2010.01.28

-

幸せのホームページ

幸せにしてくれる人 幸せにしたい人幸せになるために、自分を幸せにしてくれる人を探す、というのも1つの幸せになる方法だと思います。でも自分を幸せにしてくれる人はなかなか見つからないという人が多いのではないでしょうか。自分を幸せにしてくれる人がいる人は幸せだと思います。幸せにしたい人・大切にしたい人がいる人は多いと思います。幸せアンケートで、幸せにしたい人が「いる」人は現在72%です。幸せにしたい人がいることも幸せなことの1つだと思います。その人を幸せにすることを考え実践すれば幸せになれるのですから。では幸せにしてくれる人を探すのと、幸せにしたい人を探すのでは、どちらが容易でしょうか?つぎに、幸せにしてくれる人を求めている人と、幸せにしたい人を求めている人とどちらが多いでしょうか?これは前者のほうが圧倒的に多いのではないでしょうか。とすれば需要と供給の関係から考えれば、幸せにしたい人を探せばすぐに見つかりそうです。と言っても、どういう人を幸せにしたいかはこころ(気もち?)が決めることですから、人を幸せにしたいと思えない人には、どこを探しても幸せにしたい人は見つからないし、幸せにしたい人の条件がすごくきびしい人は、なかなか見つけられないでしょう。人を幸せにしたいという思いが強い人は、幸せにしたい人がすぐ見つかるんじゃないかと思います。人を幸せにすることを喜んでできる人は、幸せにしたい人がたくさん見つかるような気がします。以上は、「幸せのホームページ」よりhttp://www.din.or.jp/~honda/とらのこどものお勧めです。ぜひぜひ、ご覧ください。きっとほっとしますから。

2010.01.27

-

だいじょうぶ?

疲れたり、困ったり、弱ったり、そうしたときに「だいじょうぶ?」ってセリフは、とてもありがたい。心があったまるセリフだなあと思います。誰かから「だいじょうぶ?」と言ってもらうのは相手の人が言うかどうかを決めること。誰かさんへ「だいじょうぶ?」と言うことは、自分が決めること。だから、目を配り、気をやって、「だいじょうぶ?」と聞くわたしでいたいと思う。温かい職場も家庭も、自分からつくる。気付けばあたたかく、自分も包まれる。だいじょうぶ?だいじょうぶ!ありがとう!!記:とらのこども

2010.01.26

-

マイブーム「君の知らない物語」

supercell - 君の知らない物語 Fullver.こどもが聞いていて、いいなあと思った曲です。もし良かったら聴いてみてください。http://www.youtube.com/watch?v=au3aNXF_4Os君の知らない物語とらのこども

2010.01.25

-

なぞなぞ

鳩首三年 ~ 鳥なき里に、鳴かず飛ばず ~ 日本には謎の鳥がいる。正体はよく分からない。中国から見れば「カモ」に見える。アメリカから見れば「チキン」に見える。日本では「サギ」だと思われている。でも鳥自身は「ハト」だと言い張っている。私はあの鳥は日本の「ガン」だと思う。(出典:2ちゃんねる ニュー速+)かんべえの不規則発言よりhttp://twitter.com/mushitori/status/7687615051/20100112 13:36 mushitori 虫とり小僧うまいっ!!

2010.01.23

-

思考の落とし穴

「恐竜の化石は骨だろうと君はいったが、その思い込みにこそ 重大な落とし穴が潜んでいる。それにより多くの古生物学者は、 貴重な資料を大量に無駄にしてしまったんだ。」 またその話しかと思いながら、草薙は付き合うことにした。「博物館で見る恐竜の化石は、全部骨だったぞ」「そう。かつては骨しか残さなかった。残りは捨ててしまっていた」「どういう意味だ」「穴を掘っていったら恐竜の骨が見つかった。学者たちは喜び 勇んで掘り出す・骨に付いた土をすべてきれいに取り除き、 巨大な恐竜の骸骨を創り上げる。」「なるぼど、ティラノザウルスは、こんな顎を持っていたのか、 こんなに腕は短かったのか、という考察を始める」「だけど彼らは大きな過ちを犯していた。2000年ある研究 グループが掘り出した土を取り除かずそのままCTスキャン し、内部構造を3次元画像にするということを試みた」「すると、そこに現われたのは心臓そのものだった。それまで 捨てていた骨格内部の土は、生きていたときの形をそっくり 残した臓器などの組織ににほかならなかったというわけだ」「今では恐竜の化石をCTスキャンするのは、古生物学者たち のスタンダードな技術になっている」ふうん、と草薙は鈍く反応した。(以上は、東野圭吾・聖女の救済 より) 思考の落とし穴は、いつでも、どこでも必ずあるのでしょう。 まさか、というようなことが、きっとたくさんある。 そう思って、いろんなことを見詰めなおししたい。 東野圭吾・聖女の救済は、面白いです!! 記:とらのこども

2010.01.23

-

坂の上の雲と、乃木稀典

戦わざる限り亡国あるのみ、やがてロシアに征服、支配されるほかなしと思ったから、挙国一致で戦い抜いた日露戦争であった。乃木は日露戦争最大の激戦、旅順攻回戦の司令官として辛酸を嘗めたが、大難戦の末ついに旅順を落した。この勝利に対して欧米は「乃木及び彼の軍隊の人間以上の剛勇によりて沈黙せしめたる旅順」と驚嘆した。旅順戦こそ日露戦争の真の決勝戦であった。旅順陥落があと一、二ヶ月遅れていれば、最後の決戦奉天会戦に乃木軍は参戦できない。そうなれば奉天会戦は日本の必敗であった。日本人の最も誇りある物語日露戦争の勝利は世界の歴史を根本から変えた。欧米は日本勝利に震撼し、有色民族は感激、驚喜して民族独立への強い希望と勇気を与えられた。近代の数百年間、欧米列強は人種偏見のもとに非西洋民族をほしいままに蹂躙した。有色人種は抵抗のすべなく欧米の支配を運命として諦め、甘受してきた。しかしここに唯一日本が立上りロシアに打ち勝った。それは欧米による有色人種への植民地支配を阻止しやがてこれを終わらす最大の契機となった。日露戦争の四十年後大東亜戦争を敢行、敗北はしたもののついに欧米の植民地支配に止めを刺し、アジア諸民族の解放、独立を導き人種的平等の世界をついに築き上げたのである。これがいかに筆舌に尽しがたい困難極まる大事業であったか。。。日露戦争当時、日本がいくら人種平等を唱えたところで欧米は絶対認めるわけなく、猿が人間の真似をして平等を叫んでいると嘲笑うだけでる。有色人種もまた、人間として平等であることを欧米人に認めさせる唯一の道は白人一方の雄であるロシアと戦ってて打ち破ってみせるしかなかった。日本の独立、生存の為と、もう一つここに日露戦争がどうしても避けることができない宿命的戦争であった理由がある。明治維新、日露戦争、大東亜戦争を貫く精神は一つである。一言をもってするなら、欧米の有色民族支配に対する抵抗と反撃である。それを日本はただ一国でやり抜いた。隣国たるシナや朝鮮は全く覚醒せず、日本を見下し侮辱した。中華思想、小中華意識、事大主義に骨の髄まで浸り、孤軍奮闘して自国の独立並びに東亜の保全に盡瘁する日本をついに理解できなかった。それゆえ日本はただ一人立ち上がり、ロシアそしてアメリカ、イギリスという世界最強国家を相手に戦わざるをえなかったのであるこれほど困難に満ちた歴史を歩んだ国があっただろうか。今日の日本と世界はこの過去の日本と先人たち、靖国の英霊の血涙の努力による遺産によって生かされているのである。以上は、「世界史を変えた世紀の偉業」より要部抜粋して転載しました。岡田幹彦・日本政策研究センター主任研究員

2010.01.21

-

どうして雪が降るんだろう。。

海の上の雪模様というのは、あるのだろうけど、あまりピンとこないのです。やはり、海を渡った風が陸にぶつかったときに雪になるのでしょう。うちの子が、黄海を越えて冬の風が朝鮮半島に来るのに、どうして雪が降らないの?と。はたと気付いたのは、日本海へ流れ込む暖かい対馬海流の存在でした。黄海は冷え切っていて、雲になる水蒸気などを供給できないのでしょう。対馬海流の流れ込む日本海を、はるか渡ってくる風だから、日本にぶつかってあたたかい、しめった雪になる。雪は甘いか、酸っぱいか。見上げた空に聞いてみる。空は何にもいわないけれど、明るい空から雪がくる。来るのにこんこん、これいかに。(失礼!)とらのこども

2010.01.21

-

認知不協和

営業用語で「認知不協和」という言葉があります。それは自動車購入の例で簡単に言うと、自動車を買う前に一所懸命検討している人よりも、買った後に、あれこれ思い悩むことを指します。だから、営業の人のすべきことは、購入後のお客様に、購入後にこうすればよかったということを聞いたときに、こういうのと、ああいうのと比較したときに、こうして、この車種を選択するのがいいことだと懇切丁寧に説明することです。してしまった選択を、良い選択だったと肯定してあげることで、やっと迷いがなくなるんです。また、旅行などで会った後で、メイルのお礼とか、後日談をお知らせいただくととてもうれしいです。会って良かったって本当に思います。そういうことが自然にできる人は素晴らしいなと心より思うのです。灰色うさぎさんにお会いして、その後のメイルのやり取りを拝見して、そう感じました。ぜひまたお会いしたいと思います。慕う気持ちがわいてきます。旅行に行ったときに、そんな人に会いたいですね。そして、そんな人に自分がなりたいって思います。記:とらのこども

2010.01.20

-

今日は大寒

今日は大寒。寒の真ん中で、寒さのもっとも厳しい頃。沢に氷が厚く張り、武道では寒稽古の頃。東の空から昇り来る太陽の光りには、少し前よりも、明らかに力を増している。寒さは厳しくても、明るさの兆しのある季節でもあります。人生も同じ、社会や経済も同じことで、厳しさのなかに、来たりくる春の兆しがうれしいものやとおもいます。やがて、啓蟄ともなれば土の中から、動物たちも帰って来ます。年回りも同じで、今年、寅年。寅は虎ではなく、土偏に寅と書く字が正しい寅の字になります。意味は啓蟄と同じで、春が近くなって土のなかから帰ってくる動物たちを言う。さてさて、皆さんの周りに、「春の兆し」はありますでしょうか?ぜひ探してみてください。また無ければ創る。これもまた正解。そういう年周りなんですから。大寒の朝、太陽をみてふと思ったことをご紹介いたしました。記:とらのこども

2010.01.20

-

韓国の色/スンニユン

・その国の飲み物には、その国のまぎれもない文明の秘密が隠されている。紅色の透明なワインにはフランスの明晰な知性があり、ベルサイユ宮殿の噴水の持つ清澄な奢侈がある。そしてビールにはドイツ国民のロマンと泡のように生じては消えていく理想がある。渋味のある紅茶には英国の現実主義が、お茶の神秘な香味にはオリエントの夢がそれぞれ対照的な風味を漂わしている。同じように「おこげ湯(スンニユン)」(麦茶のようなもので、お茶の底のおこげにお湯をそそぎかきまぜたもの)には韓国の味があるといわれる。・おこげ湯にはひそかに温突(オンドル)の床紙のような色合いがあり、やはりそのような香ばしい風味がある。しかし、その色はあるかのようでないようでもあり、その味はないようでありながら、あるようでもある。飲みほしてみて初めてその味がわかり、注いでみてはじめてその色合いを見ることができる。かすかな余韻が唇の上ですがすがしい。・そのような「おこげ湯」の裡には、むっつりしていても情にはもろいお祖父(じい)さんのしわぶきの響きがあり、外祖母(そとばあ)さんのあの手並みがあり、于勒*(うろく)の爪弾く伽耶琴の音色があり、春香(小説「春香伝」のヒロイン)の曳く裳裾の音香がある。熱くも冷たくもないおこげ湯の、その生温い(なまぬるい)感触こそが韓国人の体温である。・濁酒(マッコリ)はどうであろうか?ウイスキーやパイカルのようにそれは強くない。透明でもない。白く濁って渋みのある水っぽいその濁酒には、韓国人の哀歓が、金笠**(キムサツカ)のあの哄笑にも似たものがそのままに宿っている。渋味のある濁酒(マッコリ)の味には、この国の感傷があり、奢侈に流れることのないロマンがある。・このようにおこげ湯や濁酒には、ともに「無性格の性格」ともいえるアイロニーがある。コーラやワイン、ビールとは違って、事実それは、一つの「味」ともよべないものである。味があるとすれば、「味のない味」としか呼びようのない逆説的な味覚である。生涯を地味に生きる以外になかった隠者の心である。それこそだれかの詩のとおり、<なぜ生きているかとたずねられれば、ただ笑うだけさ>という心境そのままに、超脱、諦念、自慰の奇妙な感覚である。たぶん韓国人の涙と笑いを混ぜ合わせてしぼれば、間違いなく「おこげ湯」か濁酒が出来あがるだろう。そしてまた、おこげ湯や濁酒には人工の味覚といったものがない。自然そのままの味である。巧みがなく虚勢がない。生じたそのまま,涌き出たそのままの味で、粗雑ではあるがけっしていやらしくない味である。・<透明でないものはフランスではない>という言葉があるように、フランス人は明白で合理的ではっきり割り切れる知性を愛する。しかし韓国人の場合には、それと反対に「濁っていないもの」は韓国ではないのだ。もちろん儒教の中庸性によったものであるが、われわれは、<よく澄んだ水には魚がなじまない>といって、がいして澄んで透明なものを好まない。潔白であり過ぎるもの、また物事を根ほり葉ほり詮索することをきらう。いくぶん汚濁しているもの、やや“うぶ”なもの、を好むところに韓国人の気質がある。日本人にしても「あっさり」したものを好むが、われわれはそのようなものより、多少不鮮明で翳りのあるものを好む。・ぼうっとしているもの、地味なもの、真二つに割りきることのできない、そのような情感を佳しとする。あるようでもあり無いようでもある。―――生きているようでもあり、いないようでもある―――泣いているようでもあり笑っているようでもある。そのような生き方をしてきたのである。・おこげ湯のように熱くも冷たくもない生き様であった。濁り酒のように、酒でも水でもない歴史であった。そうでありながらも、けっして誰も奪うことのできない余韻が永劫をめざしている。・内部のやっと覗き見ができる石塀の囲いに始まって、あるようでないようなあのおこげ湯の味にいたるまで、韓国のものであればどのようなものにも、そのような情感が、そのような余韻が流れている。それがあったればこそ、あの強大な大陸の片隅にあっても、数千年をもちこたえ生き延びてこられたのかもしれない。・貧しいから贅沢に飾りようもなく、つねに圧迫のなかで生きねばならなかったから、自己を主張しながら、世に処することもできなかった。あの数多くの苦難と悲運を耐えていくためには、結局、余韻のように慇懃の地面に根を下して生きねばならなかった。そうして熱情を発散させながらも抑制し、泣きながらも笑わねばならず、従順でありながらも反抗せねばならず、自国を守りながらも他国の機嫌(ヌンチ)を蔽わねばならなかった。その風俗から「おこげの湯」のようなものが生じてきたのである。==============*于勒:6世紀の伽那国の人で後に新羅に行った韓国三大楽聖の一人。箏を手本に十二絃琴をつくり、十二月を象徴する伽那琴をつくった。**金笠:19世紀の韓国の放浪詩人以上は、「恨の文化論」(李御寧)より転載。http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/L1/210821.htm

2010.01.18

-

東海道・旅は道連れ世は情け

先週は、大阪出張に引き続き、韓国からの来客を案内の国内出張。合計4泊5日のちょっとした旅となりました。それはさておき、先週3連休の中日に、東海道をずっとてくてく歩いてらっしゃる灰色うさぎさんご一行と七里の渡しまでご一緒させていただきました。http://plaza.rakuten.co.jp/nihongowotukao/diary/201001120000/#comment名古屋に住んでいて、自動車ではあちこち走ったつもりでも、国道から一歩中に入れば、すべてが未知の世界です。案内をするつもりが、とにもかくにも付いて歩くだけでした。街道沿いは、神社仏閣あり、地蔵あり、老舗ありの面白さ。それにしても、自分の足ってこんなに重いんだ。。。普段の運動不足をつくづく感じた東海道を歩く道でした。灰色うさぎさんは、翌日も続けてずいぶん歩かれたそうで、ただただ尊敬です。かつて、高松から高知まで2泊3日で歩いたことがありますが、その思い出は、自分のことではない遠い思い出のようです。身体を鍛えて、いろいろ出かけたい。改めて、そう思ったわたしです。てくてく歩く旅行の楽しさをありがとうございます!!皆様もぜひ楽しいご旅行を!!記:とらのこどもにほんブログ村

2010.01.17

-

今年の抱負

ありがとう!は、感謝の気持ち。すいません!も、感謝の気持ち。おめでとう!も、感謝の気持ち。どれもいい言葉、素直な気持ち。私は今年、おめでとう!をたくさん言いたいなあと思っています。だから、おめでたいことを聞きたいなと思っています。素晴らしいことがあったら、教えてくださいね。心を込めて、おめでとうを伝えたいと思います。本当に本当に、おめでとう!!って。とらのこども

2010.01.14

-

「成人の日」を寿ぐ

成人の日を迎えた皆さん、そして新成人のご家族の皆さんへ心よりお喜び申し上げます。ぜひともご家族皆さんでお祝いをして、新成人のますますの活躍を祈念したいとおもいます。佳き日にあたり、成人の儀式の起源を紹介します。大元を知って心新たに意義を、想いをかみしめたいとおもいます。以下は、国柄探訪:深い泉の国より紹介します。http://www.melma.com/backnumber_256_3944573/ 元日は、年の始めを祝う日であるが、中世の頃までは、大晦日が先祖の霊、祖霊が帰って来る日であった。現代でも歳神様とか、正月様と呼ばれる祖霊は家の守護神であり、また豊作をもたらす穀霊でもあった。元日には、子孫の繁栄を見守る祖霊とともに新年を迎え、御節(おせち)料理をお供えする。人間が食べるのはそのお下がりなのである。 数え歳では、元日に家族揃って、一緒に年齢を加えるわけだが、男子は15歳頃、女子は13歳頃になると、祖霊とともに、成人となるのを祝う。ただ、旧暦の元日は新月で闇なので、望月(満月) の15日に元服式を行った。これが「成人の日」の起源である。現在でも全国各地で成人式が行われるのは、この元服式の継承である。(中略)「時は流れない、それは積み重なる」、ウィスキーの宣伝ではないが、この言葉は日本文化にそのまま当てはまる。日本文化には、重層性、受容性、敬虔性、この3つが、我が国の文化的個性を表すキーワードと言えよう。これらは日本文化の個性を表すものであって、それが他国より優れているとか、劣っているなどと考える必要はまったくない。ただ自分自身の個性をよく理解し、発揮する、そうする事によって、他の文化の優れた個性をも、理解し、共感することができるのである。「この国の過去の泉は深い」。その深い所では、他民族、他文化とも共感しうる、人類共通の心情にふれる事ができる。インモース氏の詩は、それを言っている。(引用終わり)新成人もおめでとう。新成人の周りの人もおめでとう。この佳き日は、慈しみ育てていただいたご両親、ご家族に感謝する日でもあります。新成人の皆さんが、感謝の言葉を発していただけるといいなあとおもう次第です。幸多かれとお祈りします。記:とらのこども

2010.01.11

-

「龍馬伝」の時代考

NHKの龍馬伝が、好評のうちにスタートしました。龍馬の頃の日本は、激動の時代です。泰平の江戸時代だったはずの日本にも、世界中からは激動の波が押し寄せてきます。下記の記事は以前、掲載したものですが、非常に興味深い指摘ですので、再掲してご紹介いたします。****************************************************石油の世紀と、日本の石油宮崎正弘の国際ニュースより:http://www.melma.com/backnumber_45206_4696658/山下喜斎と石油に関することです。これは、以前宮崎正弘氏のメルマガの読者の声に「ST生、神奈川」氏が江戸時代の日本での石油利用に関して書かれたことがありました。その内容に補足して以下に記します。(1)日本書紀に天智7年(西暦668年)新潟地方から「燃ゆる水」「燃ゆる土」が朝廷に献上されたとあります。この「燃ゆる水」は石油、「燃ゆる土」は天然アスファルトのことだと推定されています。おそらく英語でいうseep oilという掘らなくても地面から湧き出て、水溜りにアスファルト状のものとともに原油が溜まっているところが新潟にあったのでしょう。これを江戸時代には「くそうず」つまり臭い水とよんでいました。(2)慶長13年(1608年)には、越後柄目木村(現在の新潟市秋葉区内)の真柄仁兵衛貞賢という人物が、油田を発見し、慶長18年(1613年)には蘭引(らんびき)で灯油をつくったという記録があります。新発田藩の許可を得て元和元年(1615年)には、油井をうがちこれを沸壺(にいつぼ)と読んだとあります。この油井は明治30年頃まで盛んに石油を出していたそうです。ところで、「蘭引」の語源はアラビア語の「アランビック」だといわれています。アランビックは蒸留酒や錬金術に用いられた蒸留器のことでした。それが江戸時代に日本に伝わって、水を蒸留して薬用に使ったり、酒類の製造や花の抽出液を取り出して化粧水をつくったりするのに用いられました。(3)嘉永3年(1850年)頃に、新潟の蘭方医山下喜斎が原油から灯油を製造し、薬用として使ったとつたえられています。(4)西村毅一氏が蘭方医山下喜斎の指導の下石油精製に成功し、嘉永5年(1852年)に柏原近くの半田村の阿部新左衛門氏(西村氏の兄)の土地に石油精製所を造りました。ところが、この日本における石油利用の歴史は欧米では無視されているようです。欧米で認知されている近代の(古代メソポタミア文明等の石油利用は除く)石油利用は以下のとおりです。(1)1847年に瀝青という石炭の一種から滲み出た原油から灯油を作る技術が英国で技師ジェイムズ・ヤング氏によって開発され、翌年特許をとり、この技術が米国に伝わりました。(渡辺氏の本では1850年に米国で特許取得とあります)灯油をベースにした照明、暖房の鯨油に対する優位性が知られました。(2)ポーランドでLukasiewicz氏が灯油ランプの発明(1853年)し、精油法を開発し精油所を建設(1954年)しました。これが、西洋では世界初の近代的石油精製所といわれているものです。(3)ルーマニアのPloestiで世界で初の大規模な石油精製所が米国資本の投資によって、1856年に建造されました。その時代の日々が今の私の中に生きているように、西村毅一氏が半田村に造った世界初の石油精製所は、有為曲折経てを現在の柏崎製油所となり、Ignacy Lukasiewicz氏がポーランドに造った製油所は大成功し、氏は当時のポーランドで著名な慈善家として知られていました。ルーマニアに米国資本により造られた製油所は、その後大発展し第二次大戦では、ドイツ軍と連合軍の間で争奪戦が繰り広げられました。19世紀末から20世紀の欧米を動かしてきた主軸は石油を巡るグレートゲームとも言えるように思います。さらに20世紀後半から21世紀においても、少なくとも当面は世界を動かしている主軸ともいえます。その大きな流れの鍵を開けたのが、謎の蘭方医・山下喜斎であり、そこから生まれた世界初の石油精製工場でした。その技術の存在が長崎出島を通して米国に知られ目ざとい人の眼を日本に向けさせ、さらにポーランドのLukasiewicz氏がそれからヒントを得て自身も石油精製工場を造ったとのかもしれないと思えてきます。だからこそ、無視せざるを得ないのかもしれません。しかし、証拠を見つけ出すことはたとえ真実であったとしても非常に難しいことでしょう。ルーマニアでの製油所建設にいたるまでと猛烈な勢いで進んでいったということの背景には、ことの重要性を明確に知っていて、しかも国家と資本を動かすことの出来る人物の存在を考えるのが自然です。当時、英国、米国が鯨油をとるためにそれぞれ年間100万尾とも言われる大量の鯨を捕殺していたことを考えると、鯨油代替物の市場規模の大きさは目ざとい人間には自明のことでした。しかも照明にも暖房にも灯油の方が優れていました。さらに石油から精製した重油は当時蒸気船の遠洋航海に必須であった石炭の代替物ともなります。石油は単位重量あたりのエネルギーが石炭より高く、液体であるために輸送もより容易です。そう考えるとその人物にとって、Lukasiewicz氏は世界初の精油所の開拓者としてうってつけの人間です。化学の知識を持ち、政治運動に打ち込んで投獄され、大学も卒業できず一種のあぶれ者でした。なにより、英国やフランスのような科学技術、産業技術が進んだ軍事大国ではありませんでした。石油精製技術によりポーランドが軍事的脅威となる心配はありませんでした。ただしそこから事業で大をなし、富を慈善に大盤振る舞いしたことは立派です。こう当時の状況を分析すると、ポーランドの精油所建設からの2年後ルーマニアで米国資本による石油精製所が造られたのも納得がいきます。その後、1860年代に米国における石油精製産業が、南北戦争終結後、北部資本により脱兎のごとく広がっていったのも頷けます。油田の多くは敗戦で疲弊した南部にありました。ただし米国初の油田開削は、安政6年(1959年)にドレークがペンシルバニア州タイタスビルで発見し、おこなったものでした。渡辺氏の日本対シナ前進基地説には、その後起きたことと不整合な点があります。まず、米国のシナへの投資が活発化したのは、第一次世界大戦終了以降でした。そんな先のことのために嘉永6年(1953年)にペリー提督を派遣する必要があったのでしょうか。19世紀後半に米国のシナへの麻薬輸出も大きな規模であったとはとても思えません。当時の麻薬の主産地は英国領であり、英国資本との競争に勝てるとはとても思えません。そんな不利な戦いに挑むより、米国(綿花)→英国(綿製品)→英領インド(麻薬)→シナ(銀、茶)→英国経由米国が利益回収というループを円滑に回す方がはるかに米国資本にとっても得だからです。そして20世紀になって、このループは米国資本にとってさらに有利になりました。ボーア戦争において大量の英国債券を買い込んだ米国の銀行は英国勝利によって大もうけしただけでなく、米国は純債権国となりドルは世界基軸通貨となりました。また米国の投資家が英国企業に多額の投資を行なうことにより、よりストレートに言えば、戦争で疲弊した英国の企業株を安値で買いあさることにより、上記のループで英国企業が儲けたお金が米国資本の懐に転がり込むようになりました。さらに石油が蒸気船の燃料として使われるようになると、海上輸送単価が大きく下がりました。結果、それ以前には輸送費が高くて米国からヨーロッパへ輸出できなかった小麦が大量に輸出されるようになり、その結果、ウクライナの小麦が競争に負け、領地の小麦生産に経済的基盤を置いていたロシアの貴族が没落しました。これが、ロシア革命成功の一因となりました。1927年のオイルメージャーによるアクアキャナリー協約で世界市場における石油の市場価格は、油田のある場所に関係なく米国テキサス州での受け渡し価格を基準としてテキサスからの距離に比例した輸送料を上乗せすることに決められました。つまりジャヴァと取れた石油ですらアジアではヨーロッパより高い価格が設定されました。このことにより東アジアにおける石油価格は最高になり東アジア諸国民からお金をふんだくる構造ができました。1934年米国連邦準備銀行法改訂により、ドルは金に対して大幅に値下げされて金兌換となりました。その直前の1年間で1万5千トンの金を米国が輸入したことが米国商務省の統計でわかります。つまり米国に金を輸出した連中と米国で金を輸入した連中は大もうけしました。かれらが事前にドルが大幅な安値で金兌換となることを知らずにそんなことをしたとは到底考えられません。だれがそんな大量の金を動かすだけの資金を持っていたのでしょうか。そんなことの出来る連中は当時世界にあるひとつのグループの人たちだけでした。ただし、これらは皆結果論に過ぎないともいえます。ペリー来航に際して動いた人たちの中には、いろいろな意見、利害関係の人たちがいたはずです。そう考えれば渡辺氏の説も私の仮説も玉葱の何枚もある皮の中の特定の何枚目かだけを取り出して、これが一番重要な皮だといっているように思われます。ただ何枚目かが違うだけです。それなら、結果としての歴史により適合する結果論の方がよいと考えます。ペリーを派遣した人物が、もし、当時の世界経済を的確に把握していたら、そして日本での石油精製とその生成物の利用状況を知っていたら、おそらく恐れおののいて、眠れぬ夜をすごしていたでしょう。この技術が英国の手に落ちたら、そして当時既にseep oilの存在が知られていたルーマニアと中欧地域に英国の支配が行き渡ったら? 日本におけるseep oil資源が新潟だけでなく全国に広がっていて、日本に英邁な君主と、それを支える有能な群臣がいて、あの技術を活用したら?しかしペリー来航の嘉永6年(1853年)には、Lukasiewicz氏が灯油ランプを実用化し、再来航した安政1年(1854年)には、ポーランドに石油精製所ができました。また当時、新発田や柏崎近辺にあった、seep oilの油田地帯も規模が小さく、石油産業として大きく育つ見込みがないと見切れていたのではないのでしょうか。それだからこそそれ以降の米国政府の対日通商交渉が熱意のないゆっくりとしたものになったのではないのでしょうか。結果論から見るとこちらのシナリオが真実らしく思えてきます。19世紀半ばから現在に至るまでの160年間を鑑みると、そのうねりはまさに石油争奪と利用技術のグレートゲームでした。そして、これからどう生きていくか、また日本という国をどの方向に進めていくかをの回答を歴史から学ぶには、ペリー来航で米国の指導層の意図が何であったかより、歴史のうねりが、そして流れがどうであったかの方がはるかに重大であると考えます。(ST生、千葉)(宮崎正弘のコメント)ロックフェラーは石油生産、精製、運搬そして流通を握り、冨を独占した。その結果、アメリカに独占禁止法が生まれ、適用され、ロックフェラー帝国は、原油生産、精製、運輸、流通と分野別に分社化され、鉄道は独立し、そしてほかの石油会社も生まれ、メジャーは競合しあい、やがてOPECができて振り出しに戻り、市場優先主義が生まれ、そこへ投機資金が入り、グレートゲームは姿を変えてしまった。ところで話を飛ばしますが、アメリカの法律を金科玉条のごとくして、独占禁止法の「精神」が重要と実にみみっちぃ分野にも独禁法を適用させる日本の法律業界。その矮小な姿勢、その法律運用と解釈も度し難いと思います。 というわけで、幕末にペリーが日本へやってきたのは、石油権益確保のため だったのかもしれません。さてさて、歴史の真実はどうなんでしょう。 記:とらのこども@再掲シリーズ

2010.01.10

-

親父(オヤヂ)殿

正月に、親父殿と酒を酌み交わし思ったことを少し。年末に親父殿は、神棚をきれいに掃除して、三宝にウラジロを敷いて新米とみかんをお供えする。床の間には、正月用の「鶴の掛け軸」に置き換わる。そして元旦の朝、まずはお神酒をいただく。おもむろに「明けましておめでとう」と発声。皆で御節をいただき、子どもはお年玉をいただいて喜ぶ。毎年のことだけれども、親父殿の威厳を感じる瞬間。いつもの乾杯とは違う。今年は大雪だった元旦ゆえに、義兄ともども大いに飲んで、コタツでバタンキュー。寝正月だ。いつの日か、私もそういう親父殿になりたいと思う。元気な親父殿の乾杯が続いて欲しいと願いつつ。記:とらのこどもps 大蛇(おろち)雷(いかづち)に付いている「ち」という語は、霊力や霊的な力を表す語である。おやぢの「ち」は、近いようでいて違う語句らしい。オヤヂの復権が、この国には必要だと思うけれどもさて、山の神各位のご意向はどうでしょうか。。。私の義父は、終戦時に海軍幼年兵だった。だからというわけではないが、静かな力強さがある。海軍の「幼年学校」は、最初の一期生の入校が昭和20年4月。8月の終戦まで、わずか4か月のはかない命だった。学校名は海軍幼年学校ではなく「海軍兵学校予科」と言った。

2010.01.09

-

ココロの共鳴菅(再掲)

こころのなかには、共鳴する器官があるにちがいない。ときおり、ピッと感じるセンサ部分と、「ドーン」と大きく知らせるための衝撃警報の部分と、共鳴するかどうか、検討する部分、そしてそれは、軽く素早く担当くん、ゆっくりじっくり担当さんのふたり。最期に、共鳴するための大きい「音さ」が、真ん中にすえられている。でも、共鳴stopのための部分もあるに違いない。わたしは、どうしたわけか、このこころのなかの共鳴する器官の働きを、愉しみつつ、眺めるくせ(楽しみ)ができた。自分のことなのだけれど、じっと眺めていると実に面白い。ほおー、そうきたか。ほー、やっぱりな。ほおー、我慢しちゃうんだ。共鳴したい。そういう欲求がたしかにある。本や映画だけでは、少しはできても、大きくは、ずっとは共鳴できない。ひとりでは、共鳴できないんです。だから、誰かと一緒に、共鳴させて欲しいと願う。ぐわああんと鳴り響き、トドロカセタイ。記:とらのこども@再掲シリーズ

2010.01.08

-

朝鮮半島の戦国時代

韓国の歴史関係のネットサーフィンをしていて、ほーほーそういう記事があるんだ、と思った記事を紹介します。とりあえず私の感想は書きません。皆さんの感じるまま、読んでいただければと思います。******************************************************************◆◆ 和漢共栄時代から三民戦争時代へ。カラ半島の古代史 ◆◆ 3世紀以前のカラ半島は、半島北部地方は、漢民族が楽浪郡を置いて支配し、半島南部地方は、倭人(日本民族)が志良岐と任那を建国して支配していた。この時代が、『和漢共栄時代』である。 しかし、313年から314年にかけて、満州地方のフヨ人(高句麗人)が、漢人が支配する楽浪郡を攻撃して滅ぼしたため、これ以降、『三民戦争時代』に突入する。 三民戦争時代とは、カラ半島北部の高句麗を支配するフヨ人、任那・百済を支配する倭人、そして、旧帯方郡の東部地方に住んでいたが、356年に倭人国家=志良岐(シラキ)を乗っ取り、新羅を建てたワイ人(穢人。朝鮮民族の先祖)が、カラ半島の支配権をめぐって戦争を繰り返した時代である。 当初、ワイ人国家=新羅は高句麗に朝貢し、倭人勢力と戦争をしていたが、433年に高句麗に対して反乱を起こした。 そして、倭人国家=百済・任那と同盟を結び、今度は高句麗と戦争した。 だが、550年代になると、ふたたび倭人勢力とワイ人勢力の関係が悪化し、新羅と百済の間で戦争が再開された。 643年には、敵対関係にあった倭人とフヨ人が反新羅で同盟を結び、ワイ人国家=新羅を攻撃した。 倭人とフヨ人は、協力してワイ人国家=新羅と戦ったが、660年、唐と手を組んだワイ人勢力=新羅によって、百済は滅ぼされた。 668年には、フヨ人国家=高句麗も、ワイ人勢力=新羅と唐の連合軍の攻撃により都を落とされ滅びた。 最終的に、カラ半島はワイ人によって統一された。このワイ人が、後の朝鮮民族である。 倭人=日本人勢力は、663年の白村江戦争で敗北した後、カラ半島の領土を手放した。しかし、白村江戦争以降も、ワイ人=朝鮮人勢力は、海賊活動を中心に何度も日本侵略を繰り返した。 これが、古代カラ半島の真実の歴史である。7世紀以前のカラ半島は、三つの民族が領土戦争を展開していた地域だったのである。

2010.01.06

-

朝鮮民族の先祖はワイ族だった

★★ 朝鮮民族の先祖はワイ族だった!! ★★ 最近、韓国人が宣伝している歴史観は、韓国人=フヨ人説に基づいた『騎馬民族征服論』である。満州地方に住んでいたフヨ(扶余)民族が、朝鮮半島に侵入し、半島南部に新羅や百済を建国し、さらに対馬海峡を渡って日本列島の先住民(日本人)を征服して、古代ヤマトを建国したという説。 『2ちゃんねる』の日本史板や考古学板を中心に、この説を宣伝している。 もちろん、すべてデタラメであるが。 朝鮮人はフヨ人ではない。フヨ人の子孫でもない。フヨ人に征服をされた民族が、朝鮮人である。 高句麗およびその後継国=渤海国はフヨ人の国である。また918年に建国された高麗もフヨ人の国である。 そして、フヨ人とは満州民族であって、朝鮮民族ではないのである。 朝鮮人は、韓人(カラビト=倭人)でもない。 朝鮮民族の先祖として、もっとも可能性が高いのは、穢(ワイ)族である。 このワイ族は、現在の韓国の江原道地方(ソウルの東方地域)に住んでいた少数部族であるが、高句麗が楽浪=帯方郡を滅ぼした313~314年頃に南下して、日本領=シラキに移住した。 後に、高句麗と手を組んで稲飯命の子孫である志良岐王族を虐殺し、王権を簒奪して志良岐を乗っ取った金奈勿(キン・ナブツ)も、ワイ族であった。 おもしろいのは、韓国の歴史学者や政治家たちは、朝鮮民族の先祖について語るとき、フヨ人や韓人については積極的に語るが、このワイ族については語ろうとしないことである。 おそらく、韓国朝鮮人は、自分たちの先祖がワイ族であることに、うすうす気づいているのだろう。ワイ族のワイ(穢)には、「汚い」「ケガレている」という意味がある。こんな名前の部族が朝鮮民族の先祖だとは、認めたくないのだろう。 彼らは、楽浪郡=帯方郡を支配していた中国人から、そのように名付けられた部族なのである。 朝鮮民族は、けしてフヨ人ではないのである。 もちろん、倭人=日本人でもない。 ウィキぺディアなどで、朝鮮人の工作員が、 「ワイ族は扶余族だ。ワイ族が改名して扶余族になった。高句麗人も百済人も、みんなワイ族だ!日本人もワイ族だ!」 と、宣伝しているが、大ウソなので、騙されないように。 54 :天之御名無主:2006/03/18(土) 22:01:31 その穢族が大挙渡来したのを大和朝廷が隔離したのが"穢土"。後の江戸である。

2010.01.06

-

タタラ法師の神=ダイダラボッチ

古代の日本では、様々な民族が入り乱れていた事でしょうし、 朝鮮半島から来た立派な神様もいたことでしょう。 ちなみに出雲の本当の大神様は巨人神である八束水臣津野命です。 自分が思うにタタラ法師が祀る神→八束水臣津野命 タタラ法師が全国に散らばる→タタラ法師の神=ダイダラボッチ 伊勢にもダイダラボッチいますよね? 以上、出雲の旅人さんより。 ほお~、なるほど。 ダイダラボッチ(だいだら法師)のそういう説が。。。 興味深々のとらのこどもでした。

2010.01.06

-

祝当選! 年末ジャンボ

年末ジャンボの当選確認をしてきました。今回は、なんと3千円が当たりました。3千円を投資して、3千3百円のバック。ふと思ったのが、「幸せは/こんなものかな/三千円」です。皆様はいかがでしたでしょうか?とりあえず、今日もいつもの缶ビールをぐいっとやることにします。とらのこども

2010.01.06

-

出雲國一之宮 熊野大社

出雲の国の一宮といえば、普通に考えれば出雲大社を思い浮かべるのではないかと思いますが、出雲の国に”大社”とつく神社は二社あって、出雲の国の一宮は、熊野大社といいます。熊野大社HP:http://www.kumanotaisha.or.jp/main.htm今年の初詣には、こちらの神社へ行って見ました。写真はオフィスベルタのブログさん:http://www.belta.jp/wordpress/?p=1320<旧 称> 熊野坐神社 熊野大神宮 熊野天照太神宮<別 称> 日本火出初社 出雲國一宮<主祭神> 加夫呂伎熊野大神櫛御気野命 (かぶろぎくまののおおかみくしみけぬのみこと)と 称える素戔嗚尊ちょっと「熊」という漢字の語源の説明をします。「熊」とは、烈火が付いているように、「火」を表しています。元の意味は、「火があざやかに光る様子」を表す表意文字です。それが動物の熊(くま)の意味にも転じたようです。元々中国では「熊熊」という熟語で使われていて、「熊熊」は、光りの明るさが盛んで輝きあう素晴らしい様子」を賛美した気持ちを表します。熊野大社は別称、日本火出初社(ひのもとひのでぞめのやしろ)と云い、日本で初めての火起しの神様という意味です。こちらのお社には他には無い建物があります。こちらには燧臼(ひきりうす)、燧杵(ひきりきね)の神器が奉安されています。それが鑚火殿(さんかでん)です。出雲大社の重要な祭りで古伝新嘗祭があります。出雲大社の祭主である出雲国造が神々に新穀を捧げ、出雲国造の霊威を蘇らせる儀式です。火継(ひつぎ)は、霊継(ひつぎ)でもあるんですね。。。出雲大社宮司の襲職は、熊野大社から燧臼、燧杵の神器を拝戴する事によって初まるのが古来からの慣で今も続いています。熊野大社は出雲の国の大元の神様だったんですねえ。火の神、水の神、木の神、そして食神でもあります。まさに万能神です。祭神の加夫呂伎熊野大神櫛御気野命と称える素戔嗚尊の尊称を少し説明します。加夫呂伎:かぶろぎは”母なる、祖(おやもと)”の意味です。熊野大神(くまのおおみかみ)は、神の名前であり、火の神を表します。櫛御気野命(くしみけのみこと)の櫛は山の精霊、木の精霊の力を云い、みけは、一般的には御食(みけ)を表し、神聖な食物をつかさどり養いなさる神様ということになります。最後に、境内に「さざれ石」の実物が奉納されていたのでご紹介します。さざれ石は、山中の石灰岩が雨に侵され染み出したカルシウム分が小石を巻き込み、大岩(巌・いわお)になったものです。長い長い年月をかけて、コンクリートで固めたような大岩(巌・いわお)に成長します。悠久のときが感じられた大岩/巌でした。手を合わせ、わが家の祈り、そして私と山の神の父母の健康を祈願してきました。熊野の大神さん、あんじょう頼んまっせ!!記:とらのこどもにほんブログ村PS 出雲地方の神社巡り、距離的にも近い場所に古社が集まってます。 旅行好き、歴史好きの皆様にお勧めの旅です。 素敵な温泉もたくさんあります。 出雲地方の神社巡り:http://www.kumanolife.com/Topics/7..25-1.html

2010.01.06

-

夢の国、カニうまし国、雪の国

毎日、食べて寝て、お風呂入って寝て、飲んで寝て。。。 という竜宮城のようなお正月も過ぎ去って、 ようよう現実気分が少しずつわいてきました。 それでも、山の神の実家の飲み放題、食べ放題の夢の宴。 雪合戦に雪だるまをつくり、 はっさくを収穫し、 日本の初の宮といわれる蘇我神社、熊野大社などなど 古い古いお宮さんを巡ってきました。 さてさて、現実世界に宮仕えし身ならば、 粉骨砕身、よりよき世界を造るように務めます。 皆々様、素晴らしい今年でありますように。 ありがとうございます。 とらのこどもにほんブログ村

2010.01.05

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 楽天写真館

- 年間60万円歳費を増やそうとする屑…

- (2025-11-20 17:30:12)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「グエー死んだンゴ」がんで早逝の元…

- (2025-11-20 19:23:55)

-

-

-

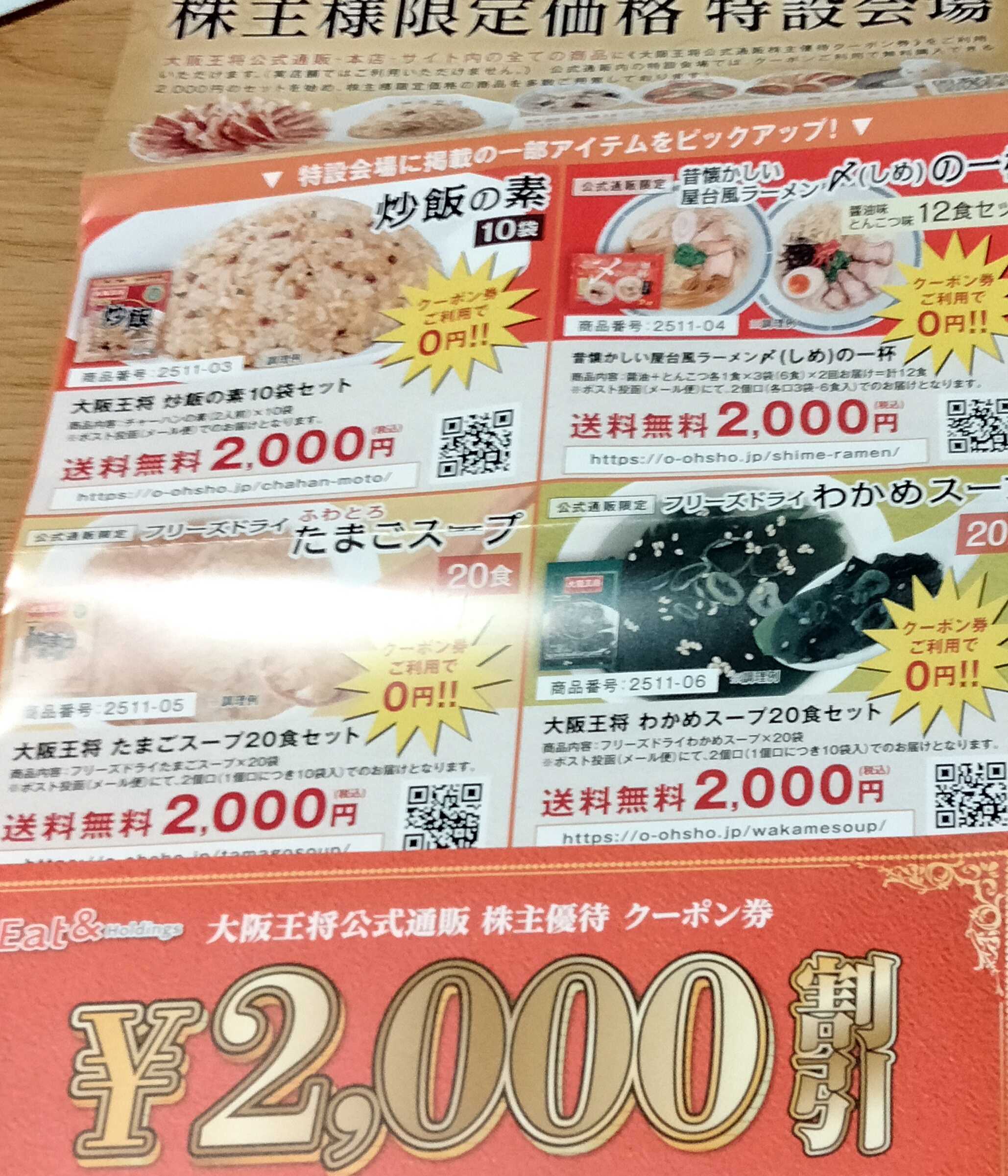

- 株主優待コレクション

- イートアンド ホールディングス:自…

- (2025-11-20 18:36:56)

-