2025年02月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

故智麻呂没後三年の墓参

智麻呂絵画展などで当ブログではお馴染みであった智麻呂氏がお亡くなりになったのは三年前の2022年2月15日ですから、早くも丸三年が経過したことになる。 去る2月23日、今年も夫人の恒郎女さんのご招待で、そのお墓参りをご親族の皆さまとご一緒させていただくことになりました。 午前10時10分には若草ホールを車で出発し、はびきの中央霊園に向かうから、それに間に合うように来て欲しいということであったので、マイCB(クロスバイク)で若草ホールへと向かう。 途中、馴染みの果物屋さんに立ち寄ってお供えに果物を何か買い求めるつもりでいたが、時間が早過ぎた所為か、生憎と店はシャッターが降りたまま。 仕方がないので、これまた馴染みの和菓子屋さんに向かい、菓子折りを買い求めることとしました。 若草ホール到着は午前9時45分。 既に、長女の今日郎女さんとそのご主人の藤麻呂氏が到着されていましたが、まだ少し時間に余裕があるということで、珈琲をご馳走になりながら、暫しの雑談。 定刻の10時10分前後に、藤麻呂氏の車に同乗させていただいて、恒郎女さん、今日郎女さん、ヤカモチの4名で、はびきの中央霊園に向けて出発です。 霊園到着は午前10時50分 霊園集合予定時刻は午前11時だったので、丁度良い時間の到着でありましたが、次女のめぐの郎女さんとそのご主人・松麻呂氏及びそのご長女であるナナちゃん、三女のかほりの郎女さんとそのご主人・原麻呂氏の5名は既に到着されていて、「お墓の掃除も済ませました」とのことで、お墓の前に集合して居られました。(霊園背後の山、鉢伏山)(日本基督教団小阪教会墓) 故智麻呂氏のご遺骨は、この小阪教会共同墓に納骨されているので、お墓参りはこのお墓に参ることになるという次第。 全員墓前にて黙祷の後、讃美歌496番「うるわしの白百合」と同405番「かみともにいまして」を皆で合唱。 前者は智麻呂氏が最も愛した讃美歌、そして後者は若草読書会終了後の別れ際に皆でよく歌った曲であるが、恒郎女さんによると、智麻呂氏が生前最後に歌ったのがこの「かみともにいまして」だとのこと。(墓前に讃美歌斉唱)(墓前の祈り) 讃美歌の後、各自が墓前に進み一人ずつ黙祷。(はびきの中央霊園休憩所のデッキからの眺め)(同上) 霊園は小高い丘の上に展開しているので、眺望は頗るよい。 休憩所にて暫し休憩してから、飛鳥川にほど近い橿原市縄手町の「仙の豆」に移動。 <参考>仙の豆・橿原/和食 昼の宴席であります。 「仙の豆」へは、ヤカモチは三女のかほりの郎女さんのご主人の原麻呂氏の運転される車に同乗させていただくこととなりました。 昼席の候補はいくつかの店があったようですが、最近、胃の調子がイマイチの恒郎女さんのご希望でこの店に決まったらしい。 かほりの郎女さんがよく利用されている店とのことで、予約などの手配は彼女がしてくださったとのこと。(仙の豆) 「仙の豆」の駐車場から北方向を眺めやると耳成山が見えていました。(耳成山) 中央の電柱が邪魔をしていますが、民家の背後に見える小山が耳成山です。 右(東)方向には藤原宮跡があり、左(西)方向に行くとすぐに飛鳥川の流れに出会う。 この付近はヤカモチにとっては、何度となく銀輪で走っているが、「仙の豆」の前の道はこれまで走ったことがなく、この店は初見である。 帰途は、再び藤麻呂氏運転の車に同乗させていただき、若草ホールへ。 若草ホールで少し休憩させていただき、午後3時半頃においとまして、マイCBで自宅へ。 遅ればせですが、故智麻呂氏没後3年の墓参の記事でありました。<参考>過去の若草読書会関連記事はコチラ。

2025.02.25

コメント(8)

-

近隣散歩・西鶴墓から大阪城梅林へ

2月17日に生国魂神社で井原西鶴の像に再会したことは前頁記事に記載の通りであるが、帰宅して調べてみると、西鶴の墓が誓願寺にあるとの情報を得た。そこで、早速、銀輪散歩のついでにとその誓願寺を訪ねてみることにした。(誓願寺・表門)(門前の碑<右側>) 門前の左右の石碑には「井原西鶴先生墓」、「井原西鶴墓所」と刻されています。(同上<左側>) 門を入ると、左手にこんな碑も。(武田麟太郎文学碑・「井原西鶴」より) 武田麟太郎の「井原西鶴」は読んでいないが、その一節を抜粋した文学碑である。 碑の文中にある「蓮池」というのは、生国魂神社の前(東側)にある現在の生玉公園のことだろうと思う。 今は埋め立てられて公園になっているが、昔は蓮池であったらしい。(誓願寺・本堂) 表門から奥に入って行くと、右手に本堂らしき建物が南向きに建っていて、本堂建物の左手が墓地になっている。 本堂と墓地とは背の低い土塀で仕切られていて、中央に入口があり、左右にこんな説明碑が掲示されている。(墓地入口右側の碑・西鶴墓などの説明碑)(墓地入口左側の碑・懐徳堂中井家・並河家墓地部分布図) 懐徳堂というのは、江戸時代に大坂の商人たちによって創設された学問所であるが、緒方洪庵の適塾と共にわが母校の大阪大学の前身とされている。<参考>適塾・Wikipedia 懐徳堂・Wikipedia(墓地) 墓地入口から正面奥にのびている通路の突き当りに西鶴の墓がある。(西鶴墓)<参考>井原西鶴・Wikipedia はい、これが西鶴の墓です。(西鶴句碑) 鯛ハ花ハ見ぬ里もあり今日の月 西鶴 墓の右脇に建っているのは西鶴の句碑。(誓願寺・井原西鶴墓・位置図) 参考までに、誓願寺と西鶴墓の位置を地図上に示して置きます。 さて、誓願寺を出て上町筋を北上します。 難波宮跡、大阪城公園へと向かうことに。(難波宮跡) 難波宮跡の奥の方では、今月24日に実施される大阪マラソンのTV中継の準備でしょうか、中継車や中継オートバイなどの機材をチェックされているNHK関係者とみられる一団の人々の姿がありました。(同上・遺跡の概要と関係略年表)(同上・案内板) NHK大阪のビルを左手に見つつ、大阪城公園に入る。(大阪城公園・外堀東側玉造口方向)(同上・外堀西側方向)(同上・外堀パノラマ撮影) 玉造口から梅林に行ってみようというのが、大阪城公園にやって来た理由であります。(大阪城公園梅林) 梅林だか梅園だか正式名は存じ上げないが、梅林に到着。 自転車での乗り入れは勿論、手押しであっても自転車は進入禁止。 入口前の駐輪場に駐輪して、入場です。(同上)(同上・梅の木の根元の水仙)(同上・天守閣と白梅)(同上・天守閣と蝋梅)(同上・梅林全景パノラマ撮影) 京橋口から囲碁例会の折によく走る公園道路に出て、天満橋経由、滝川公園経由で大阪天満宮へ。(大阪天満宮)(同上・さざれ石の碑) 以上、西鶴&梅林銀輪散歩でありました。<参考>近隣散歩関連過去記事は下記です。 近隣散歩(その1) 2009~2013 近隣散歩(その2) 2014~

2025.02.22

コメント(4)

-

近隣散歩・生国魂神社、藤次寺

長らくブログ更新を怠っていましたが、久々の更新です。 2月17日、大阪市内に出掛けるついでがあったので、久しぶりに生国魂神社に立ち寄ってみました。(生国魂神社・拝殿)<参考>生國魂神社・Wikipedia 生国魂神社はこれまで何度となく立ち寄っているが、直近では2019年7月17日のようですから、5年半ぶりの立ち寄りです。 尤も、昨年10月18日にも神社前の公園で小休止しているようなので、これも立ち寄りと考えるなら4ヶ月ぶりに過ぎないこととなるが、この時は鳥居の外側から拝殿を遠望しただけで、境内には立ち入ってはいないので「立ち寄り」とは言えないのでしょう。 拝殿右側の裏手に回ると、先ず目にとまったのは芭蕉の句碑。(芭蕉句碑) 菊に出て 奈良と難波は 宵月夜 (芭蕉)(同上・副碑) そして、織田作之助の像。(織田作之助像) 今回、撮影した芭蕉句碑も織田作之助像も既に2019年7月18日記事に写真を掲載済みでありますので、下記<参考>記事を併せご覧いただくこととし、説明などは省略させていただきます。<参考>旧友との昼食会で難波まで 2019.7.18. 次は、井原西鶴像。(井原西鶴像) 井原西鶴像は過去記事で写真を掲載した筈と調べると、2010年7月5日記事がそれでした。<参考>生国魂神社 2010.7.5. 生国魂神社を出て谷町筋を北に入ると、藤次寺である。 この寺も以前立ち寄ったことがあると過去記事を調べてみると、2014年6月26日の記事がそれでした。 従って、10年7ヶ月余ぶりの再訪ということになる。<参考>薄田隼人正兼相の墓 2014.6.26.(藤次寺略縁起) 本堂の写真は、今回撮らなかったようですが、上記<参考>記事にはその写真が掲載されています。 以前の訪問の時には存在しなかった、地蔵大仏が本堂に向かって右側のお堂(地蔵院)の中に鎮座されておはしました。(地蔵大仏) お堂の窓ガラス越しにお姿を撮影させていただきました。(同上・説明ポスター) 藤次寺開創1200年を記念しての地蔵大仏とのことですが、詳しくは上のポスターの写真をクリックして大きいサイズの写真でお読みください。 表門を出た谷町筋沿いの塀の壁面に貼ってあったものを撮影しました。(阿波野青畝句碑) この句碑は前回訪問の記事(上掲<参考>)にも写真掲載済みです。 動く大阪 うこく大阪 文化の日 (青畝)<参考>近隣散歩関連過去記事は下記です。 近隣散歩(その1) 2009~2013 近隣散歩(その2) 2014~

2025.02.20

コメント(6)

-

墓参&大学同期の丸郎女さんご逝去

昨日(2月7日)は月例の墓参でありました。 と言っても、毎年、年末近くに墓参をする関係で、明けての新年1月については墓参を割愛しているので、2月がその年の最初の墓参になります。 墓地へと至る坂道を上り始めた民家の庭先にあるのがロウバイの木。(坂の上り口近くのロウバイ)(同上) 気温が低い所為か、自分の鼻が詰まっているのか、ロウバイの花の香りが殆ど感じられない。 目でそれを楽しみつつ、坂を上って行く。 そして、恒例の門前の言葉。(門前の言葉)これから が これまで を 決める ― 藤代總麿 過去の事実そのものは変えられないが、今後どう生きるかで過去の事実の持つ意味や価値は変えられるということであるのだろう。 さあ、どうするヤカモチ(笑)。 この日の墓参は昨年末近くの墓参と同様にCB(クロスバイク)が相棒であります。(マイCB) かつて墓地のシンボルツリーであったクスノキの木です。(墓地のクスノキ) このまま枯れてしまうのか、奇跡の復活再生があるのか。 墓参を済ませて、西方向を眺めると・・。(墓地から大阪市内方向の眺め) 中央やや右寄り奥に見える茶色のビルは東大阪市庁舎。 その左手前にあるのが、花園ラグビー場。 ドーム型の白い屋根の建物はプラネタリウムのあるドリーム21の建物 これらの施設のある一帯が花園中央公園です。 帰途はCBで坂道を一気に走り下るだけ。 と言っても急坂なので、ブレーキを掛けて速度を調節しつつです。<参考>墓参関連の過去記事はコチラ。 昼食後は、生駒駅近くの病院に入院している叔母を見舞に。 担当医の先生に面談、ようやく明日9日に退院と決まったので、また付き添いで明日午後には病院に出向かなくてはなりません。 1月24日入院であったから、17日間の入院でしたが、彼女には子どもがいないので、こういう事態になると、甥であるヤカモチが息子代わりになって面倒を見るしかないという次第。 さて、話は変わりますが、先日(2月5日)の囲碁例会から帰宅して受け取った寒中見舞いの葉書のこと。 それには「母 丸〇〇子は昨年九月に他界いたしました。」とあった。 差出人は「長女 〇〇〇」とありました。 丸〇〇子というのは、ヤカモチと大学同期の友人で、当ブログでは丸〇さんとか丸〇女史とか、その旧姓から江〇女史などとして登場している人物でもあります。 先日、中学時代の級友であった女性の死去の知らせを、同じく寒中見舞いの葉書で知ったばかりなので、「丸郎女、お前もか。」と些かのショックを受けました。 彼女とは卒業後は年賀状を交換するだけの付き合いが長らく続いていましたが、2018年7月14日の阪大OB・OG九条の会で再会することとなり、その年の11月16日開催の同期会(夕々の会)に遠路東京から紅一点の参加をいただいたことなどから旧交が復活したのでありました。<参考>三人会と九条の会 2018.7.15. 夕々の会2018年秋例会 2018.11.17. その後2019年4月に友人の画家・家近健二氏が銀座で個展を開催するということがあり、それに日程を合わせてヤカモチも上京することとしたところ、同期の素老人君、楽老君と共に丸郎女さんも一緒に昼食会の場を持ってくださったのでした。 その足で家近氏の個展にもご一緒していただけたのでした。 彼女と直にお会いしたのはそれが最後ですから、もう6年近くも前のことになります。<参考>再び、家近健二展へ 2019.4.19. 在りし日の彼女のことを偲びつつ、そのご冥福をお祈り申し上げます。若き日の思ひ出ひとつはがれゆく ことでもあるか友の死思ふ (偐家持) 同期の友人の死というのは、自身の死のことにも思いが行くということで、何か特別感があるのだが、それはまた、若い頃に共有した体験のあれやこれやの思い出を、もうその友人とは直には語り合えないということでもあり、それら思い出の一部が剥がれ落ちてゆくかのような感覚がなくもないのである。

2025.02.08

コメント(4)

-

囲碁打ち初め

昨日・2月5日は今年初めての囲碁例会。 本来は先月・1月8日に今年最初の例会開催の予定であったのだが、前日だったかに村〇氏から欠席する旨のメールが入り、続いて平〇氏からも欠席させて欲しい旨の電話がヤカモチに入った。となると、福麻呂氏がご欠席ならヤカモチ一人となることから会は成立しない。 ということで、福麻呂氏に電話を入れ、「我々二人だけになるが、どうされますか?」と尋ねたところ、「じゃあ、休会にするか。」との返事。そんなことで、休会にしたのだが、当日の午後2時過ぎになって青◎氏から「今日は集まりはないんでしょうか?」というメッセージがスマホに届く。このところ欠席続きだった青◎氏はそのことをご存じなかったので、会場の方に来られていたのでした。 慌てて、折り返しの電話を入れて、青◎氏に出欠の意向を確認せず、勝手に欠席と決めつけて、連絡を入れなかったことをお詫び申し上げたのでした。 青◎氏がご出席なら、ヤカモチも当然出掛けたし、福麻呂氏も足を運ばれたに違いない。ヤカモチの思い込みで例会を流れさせてしまい、青◎氏には無駄足を踏ませてしまうこととなり、まことに申し訳なきことでありました。 まあ、そんなことで、昨日が今年最初の例会になったという次第。 出席者は村〇氏と福麻呂氏とヤカモチの3人だけ。 平〇氏からは前夜に欠席する旨の電話を頂戴していたし、青◎氏からは前記の電話で「2月は出席できない」ということをお聞きしていたので、これは想定内でありました。 さて、囲碁例会はいつもの通り銀輪散歩を兼ねて、東大阪市の自宅からスカイビルまでCB(クロスバイク)で向かいます。 この日の大阪は、予報では最高気温5℃、雪がちらつくかもということで、防寒対策も十分にして家を出る。風が冷たい。 中央大通りを西へと走るのだが、西風強く向かい風、いつもよりペダルが重いというか、速度が出ない。(大阪城公園・森ノ宮入口) 漸く大阪城公園に到着。(大阪城公園の菜の花) 左右の進入道路の中央部分に菜の花が咲いている。 小さき春の笑みといった風情。しかし、奥に進むと堀端のメタセコイアも銀杏並木もすっかり葉を落としての冬景色にて、寒風に耐えているばかりなのであります。 大阪城公園の堀端のいつもの決まった場所にテーブル・椅子を持ち込んで、屋外麻雀を楽しんでいる男たちの姿も、この日は流石に見当たらないのであります。 一気に大阪城公園を走り抜ける。 息がハァーハァーとすこし荒くなる。 天満橋を渡った先の滝川公園の藤棚下のベンチで小休止。(門前の言葉) 滝川公園の西側、道路を挟んであるお寺の門前の言葉はこれ。 いろんな 幸せが 降りつもる 一年に なります ように 囲碁例会の前にこの寺の門前に掲示された言葉を写真に撮るのが最近の習慣になっているヤカモチ。この日もパチリ。新あらたしき 年の始はじめの 初春の 今日降る雪の いや重しけ吉よ事ごと(大伴家持 巻20-4516)<新しい年の初めの正月の今日降る雪のように、ますます重なってくれ、良い事が。> 既に2月ではあるが、旧暦では節分を過ぎたばかりの新年正月ということになるから、門前の言葉はこの大伴家持の歌を連想させる。 梅田スカイビル到着は11時45分頃。 CBを駐輪場に預け、全席喫煙席の店、カフェ・ピアッツァ・ポポロで昼食。昼食を済ませて会場の部屋に行くとヤカモチの一番乗り。 絵画サークルの人たちが数人歓談して居られたので、ご挨拶。午前中の集まりが終わったばかりのよう。 その皆さんが帰られたのと入れ違いに村〇氏がやって来られたので同氏とお手合わせ。これはヤカモチの完敗。 次にやって来られた福麻呂氏とお手合わせ。半目差という僅差ながら、これもヤカモチの負けで、今年は2戦2敗の振るわない開幕スタートとなりました。 メンバーチェンジして最後は福麻呂氏vs村〇戦で、ヤカモチは観戦。 結果は、福麻呂氏が10目差の勝ち。ということで、この日は、福麻呂氏が2勝、村〇氏が1勝1敗、ヤカモチが2敗でありました。 午後3時半頃に例会を終えて、帰途に。 再び銀輪の人である。(大阪天満宮) 帰途は、南門の辺りから大阪天満宮にご挨拶でありました。 大川べりの公園に立ち寄り、ベンチで煙草休憩。(淀川三十石舩舟歌碑) 近くには淀川三十石舩舟歌碑がありました。 天満橋を渡り、大阪城公園を走り抜け、中央大通りを東へ。 午後5時過ぎの帰宅。 出かける前は、大阪城の梅林の開花状況がどんな具合か見て行くか、と考えたりもしていたのだが、寒い中を走っていると、思考は消極的な方にぶれるようで、「まあ、いいか。次回にしよう。」と立ち寄らず仕舞い。 ということで、別の場所の梅の花の写真で代用です。(梅の花)(同上) これは一昨日2月4日、石切生喜病院を受診した際に、同病院の庭に咲いていたのを撮影したもの。 以上です。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2025.02.06

コメント(4)

-

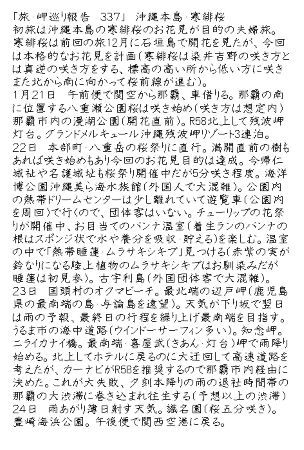

岬麻呂旅便り337・沖縄本島、寒緋桜

友人の岬麻呂さんから今年初めての旅便りが届きました。 岬麻呂氏ご夫妻の今年の初旅は、沖縄本島。 「寒緋桜のお花見が目的の夫婦旅」とのことであります。 その詳細は下掲の「旅、岬巡り報告337」やその添付写真をご覧いただければ、それに尽きるというものでありますが、それでは、ヤカモチとしてのブログ記事とは言えないだろうと、蛇足を承知で適宜の横槍文章を付すなどの編集を加えつつ、併せ別途にお送りいただいたそれぞれの写真も添えて、旅のご様子を紹介させていただきます。(↑旅、岬巡り報告337・沖縄本島、寒緋桜)※画像をクリックしていただくとフォト蔵の大きいサイズの画像が別窓で開きますので、それでお読みいただくと読み易いかと存じます。(↑添付写真1) (↑添付写真2)(↑添付写真3)(↑添付写真4)(↑添付写真5) では、以下、旅程に従い、メール送信いただいた写真をご紹介します。1月21日関西空港→那覇空港→(レンタカー)→八重瀬公園→漫湖公園→残波岬灯台→グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートホテル(3連泊) 那覇空港からレンタカーで南下、島尻郡八重瀬町にある八重瀬公園へ。(八重瀬公園の寒緋桜) 八重瀬公園の寒緋桜は咲き始めたところ。 これは「想定内」と書かれていますが、寒緋桜はソメイヨシノと違って、「標高の高い所から低い方に咲き、また北から南に向かって桜前線が進む。」とのことですから、これより北に北上すれば、より開花の進んだ寒緋桜が見られる筈。 しかし、北上した那覇市内の漫湖公園では「開花直前」であったそうで、写真はありません。南北の位置要因と標高の高低要因とが絡むので、ことはそう単純でもないようです。 国道58号を北上し、読谷村の残波岬へと向かいます。(残波岬灯台)(夕照の残波ビーチ) 宿泊のホテルは残波岬にあるようですから、これはホテルの窓から撮影されたものでしょうか。夕照の 残波の浜に 寄す波の 音しめやかに うら悲しかり (夕家持) 残波岬、残波ビーチは夕日、夕照が似合う。 これは、「残波」が「残照」という言葉を連想させ、「残照」が「夕照」や「夕日」を導くからでしょう。1月22日本部町・八重岳→今帰仁城址→海洋博公園・沖縄美ら海水族館・熱帯ドリームセンター→今帰仁城址→ワルミ大橋→屋我地島(→古宇利大橋→古宇利島)→名護市・名護城址→嘉手納町→ホテル この日は、先ず国頭郡本部町の八重岳へ。<参考>八重岳・もとぶ町観光協会(八重岳の寒緋桜1) 本部町は、沖縄本島のやや北寄りにあるので、寒緋桜は丁度見頃です。 個別には、満開直前もあれば、咲き始めたばかりというのもあったようですから、これはクローンであるソメイヨシノとは違って個体の遺伝子がそれぞれに異なっていることから来る個体差というもので、ソメイヨシノのような明確な桜前線は成立しえないということなんでしょう。(同上2) 八重岳は、沖縄本島では2番目に標高の高い山とのこと。 と言っても、453.4mですが、車で山頂付近まで行け、展望台からの眺望が素晴らしいこと、頂上までの約4kmの上り道には7000本以上の桜並木が続くということで、観光客には人気の場所らしいです。(同上3) まあ、何にしても寒緋桜のお花見という旅の目的は達成です。 八重岳から美ら海水族館、熱帯ドリームセンターへ。<参考>美ら海水族館・もとぶ町観光協会 熱帯ドリームセンター・海洋博公園(ジンベイザメの食事風景・美ら海水族館) 美ら海水族館は外国人観光客で大混雑だったようですが、熱帯ドリームセンターは、団体客の姿はなく、ゆっくりと落ち着いた気分で見学できたようです。(バンダ<着生ラン>・熱帯ドリームセンター) 着生ランですか。 ヤドリギのように寄生しているのではなく、単にくっついて生きているに過ぎないということは、くっついた相手から養分を奪い取っている訳ではないということであります。 まあ、こんな風にくっついて自分を華やかに飾ってくれるなら、くっつかれた樹の方も悪い気はしない筈。相互に自立した平和的共存関係であります。(遠見台・熱帯ドリームセンター) 遠見台は、何やらバベルの塔を思わせるデザインですが、この程度の高さなら、神様も人間の言葉が互いに通じ合わないようにする必要もなかったことでしょう。(ムラサキシキブ・熱帯ドリームセンター) スイレンにもムラサキシキブという名のものがありましたか。 ヤカモチも初見、初耳です。めぐりあひて みしや睡蓮 名を問へば これ初耳の 紫式部 (紫家持)(本歌)めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな (紫式部 小倉百人一首57、新古今集1497)(注)但し、新古今集では第5句が「夜はの月かげ」である。廻り逢ひて見しやそれともわかぬ間に雲隠れにし夜はの月かげ その詞書には「早くより童ともだちにて侍りける人の、年頃経て行き逢ひたる、ほのかにて、七月十日の頃、月にきほひて歸り侍りければ」とある。 そして、今帰仁城址経由ワルミ大橋を渡って屋我地島へ。(今帰仁の桜) これは、今帰仁城址から国道505号に出る道での写真かと思いましたが、海の向こうに島が見えること、左側から日が射していること、撮影時刻が午後2時47分であることなどから、そうではなくて、ワルミ大橋に至る前の何処か別の道での撮影だろうと結論したものの、それがどの辺りのことであるかは不明です。(古宇利大橋<ワルミ大橋から撮影>) ワルミ大橋を渡って屋我地島に入り、古宇利大橋を渡って古宇利島に行かれたと思われますが、「古宇利島(外国団体客で大混雑)」という情報があるのみです(笑)。(フェリーいへや) このフェリーの写真は古宇利大橋通過中の撮影かも。 名護市街まで南下し、名護城址の寒緋桜です。(名護城址の寒緋桜) 名護から更に南下し、嘉手納基地近くを通過する頃にはすっかり日も暮れていました。(嘉手納の航空機着陸の灯り) 夜間の訓練飛行なのか、何か別の使命を帯びての飛行なのかは分かりませんが、次々に航空機が基地に着陸して行く、その灯りが3個写っています。1月23日国頭村・オクマビーチ→辺戸岬→うるま市・海中道路→知念岬→ニライカナイ橋→喜屋武岬→那覇市街経由→ホテル 旅の三日目は、国頭村のオクマビーチから、沖縄本島の北端・辺戸岬を目指します。(オクマビーチ)(辺戸岬) 沖縄本島最北端の辺戸岬から取って返して、次は最南端の喜屋武岬を目指します。 これは翌24日が天気予報では「雨」ということで、予定を繰り上げたものであります。(知念岬) 途中、眺めよし、の知念岬公園にも立ち寄り、国道331号から右手に見えるお馴染みのニライカナイ橋を写真に収め・・・南へと急ぐ。(ニライカナイ橋) はい、最南端の喜屋武岬到着です。(喜屋武岬) 沖縄本島、最北端から最南端まで一気に縦断ドライブでありました。1月24日識名園→豊崎海浜公園→那覇空港→関西空港 最終日は、予報通りの雨も早くに上がり、薄日の射すお天気に。 那覇市内の識名園と豊見城市の豊崎海浜公園を巡ります。(識名園1)<参考>識名園・那覇市公式ホームページ(同上2)(豊崎海浜公園)<参考>豊崎海浜公園・豊崎美らSUNビーチ・豊見城市役所公式ホームページ 以上、沖縄本島寒緋桜お花見ドライブの旅でありました。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。<訂正注記:2025.2.2.15:41>上記、紫式部の歌「めぐりあひて・・」について、新古今集での歌番号は1457ではなく1497であったのでこれを訂正し、併せ詞書などの注記を追加記入しました。

2025.02.01

コメント(9)

全6件 (6件中 1-6件目)

1