2025年04月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

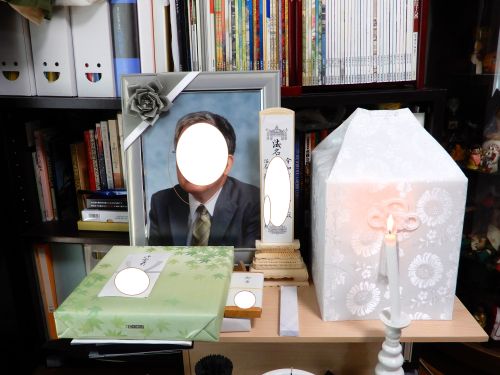

ブログ開設18周年

本日でブログ開設18年となりました 一昨日(4月27日)東京に出掛ける用事があったので、中学時代の級友・故朝麻呂君のご自宅を訪問、ご遺影、ご遺骨にお別れを告げてまいりました。(朝麻呂君ご遺影、ご遺骨) 朝麻呂君とは高校も同窓で、同じ弁論部で活動した仲であったので、級友の中でも特に親しいお付き合いでありました。 中学時代から無類の読書家で、ご自宅は書籍の山、廊下も書斎も居間も本、本、本でいっぱい。 中学の頃から常に一目を置く、尊敬する親友でありましたが、今年の元日に急逝、帰らぬ人となってしまいました。<参考>ひとり見つつの白梅の 2025.3.11. 朝麻呂君のことなどは、上の参考記事をご参照ください。 あらためて、彼のご冥福をお祈り申し上げます。 ということでブログ開設18周年も何やら寂しいものとなった次第。 朝麻呂君ご自宅の最寄り駅の写真でも掲載して置きます。(京王・小田急永山駅)<参考>中学時代同期関係の記事はコチラ。 当ブログの歩み過去記事一覧はコチラ。

2025.04.29

コメント(12)

-

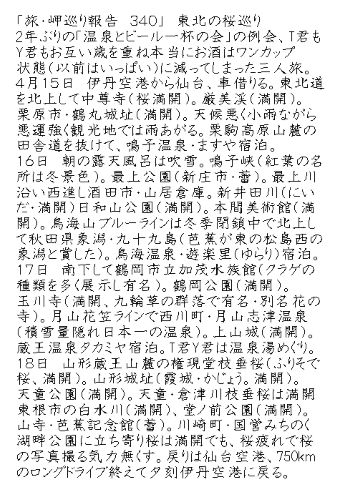

岬麻呂旅便り340・東北の桜巡り

友人・岬麻呂氏からの旅便りです。 今回は、桜旅ではありますが、ご友人のT氏、Y氏らとの「温泉とビール一杯の会」の例会と銘打っての三人旅であります。 この会、2年ぶりの例会開催だそうですが、以前は「いっぱい」という意味であったものが、三人それぞれに最近はめっきり酒が弱くなったとかで、文字通りの「一杯」に変化してしまっている昨今だそうです。●旅・岬巡り報告340・東北の桜巡り●報告添付写真 <その1・4月15日> <その2・4月16日> <その3・4月17日> <その4・4月17日> <その5・4月18日> では、例によって、その旅程に添って別途メール送信いただいた写真をご紹介申し上げることといたしましょう。4月15日伊丹空港→仙台空港→レンタカー→中尊寺→厳美渓→栗原市・鶴丸城址→栗原高原山麓道経由→鳴子温泉・ますや(泊) 仙台空港からレンタカーで北上、先ず向かわれたのは中尊寺。 この日はお天気がイマイチだったようですが、観光の目的地に着くと雨が上がっているという状況で、芭蕉の句「五月雨の降のこしてや光堂」にあやかったのかどうかはともかく、「悪運」の強い三人組というのが岬麻呂氏のご感想であります(笑)。●平泉町・県道300号の桜並木●中尊寺金色堂※中尊寺金色堂・Wikipedia●中尊寺旧覆い堂 中尊寺でも厳美渓でも桜は満開。●厳美渓上流※厳美渓・Wikipedia 鶴丸城址でも、桜は満開。 いよいよ「悪運の強さ」を発揮されていますな(笑)。●鶴丸城址 この日は、鳴子温泉に宿泊。4月16日鳴子峡→新庄市・最上公園→酒田市・山居倉庫→新井田川→日和山公園→本間美術館→象潟・九十九島→鳥海温泉・遊楽里(泊) この日は、鳴子温泉を発って、新庄市の最上公園・最上城址へと向かいます。●最上城址 最上城址の写真は曇り空ですが、酒田市に立ち至ると、下掲写真のように青空が広がる好天気であります。 いよいよ悪運が強い(笑)。●新井田川の桜 新井田川も日和山公園も満開の桜です。●日和山公園 そして、ヤカモチにとっても懐かしい象潟。 ヤカモチが象潟を銀輪散歩したのは、もう12年近くも前のことになる。●象潟・九十九島<参考>象潟銀輪散歩(その1)(その2)(その3)(その4) (その5)(その6)(その7) この日の宿は、鳥海温泉・遊楽里。●日本海の夕日・鳥海温泉「遊楽里(ゆらり)」のレストランから※鳥海温泉「遊楽里ゆらり」公式HP 象潟やあとは遊楽里の夕日かな (偐芭蕉) 4月17日鶴岡市・加茂水族館→鶴岡公園→玉川寺→月山花笠ライン経由→西川町・月山志津温泉→上山城→蔵王温泉・タカミヤ(泊) 旅の三日目は、鳥海山を左に見て、海岸沿いを南下。 加茂水族館に向かいます。●鳥海山 クラゲの水族館として有名な加茂水族館である。 <参考>鶴岡銀輪散歩(2)・加茂水族館 2013.5.25.●加茂水族館・クラゲの円形水槽●加茂水族館・クラゲ●荒埼灯台 荒埼灯台は水族館を出て少し南に行ったところにあるが、ヤカモチも遠くから写真を撮っただけで立ち寄ってはいない。岬麻呂氏らも同じではないかと思います。 そして、内陸側に進路を取り、鶴岡市の中心部へ。●鶴岡公園 ここも桜は満開ですな。<参考>鶴岡銀輪散歩(1)・鶴岡から加茂へ 2013.5.24.●同上・鶴岡城址の堀の桜●玉川寺庭園 そして、月山志津温泉は雪に埋もれています。 季節が逆戻りしたような景色。●月山志津温泉●同上・雪の回廊 ご友人のT氏、Y氏は温泉湯めぐり、と書いて居られますが、この景色では熱いお湯に入りたくなるというもの・・と思ったのでしたが、よく見ると、宿は蔵王温泉とありますから、志津温泉は通り過ぎただけということですかな。 ご両人の湯めぐりと志津温泉の雪景色とは無関係?●上山城から蔵王遠望4月18日山形蔵王山麓・権現堂枝垂れ桜(ふりそで桜)→山形城址→天童公園→天童市・倉津川→東根市・白水川→堂ノ前公園→山寺・芭蕉記念館→川崎町・国営みちのく湖畔公園→仙台空港→伊丹空港 最終日は、権現堂枝垂れ桜を見に。●権現堂枝垂れ桜(ふりそで桜) 山形城址も天童公園も行く先々が皆満開。●山形城址●天童公園●天童市・倉津川の枝垂れ桜 花は盛りをのみ見るものかは、とは言うけれど、やはり満開の桜はいいものです。●堂ノ前公園 余りにも満開尽くしの桜、桜の連続で、「桜疲れで桜の写真を撮る気力無くす」などという贅沢なことを仰っていますが、まあ、その気持ち分からぬこともない感じです。 全750kmのロングドライブ旅、お疲れ様でした。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2025.04.25

コメント(11)

-

墓にデジカメ置き忘れ

(承前) はびきの中央霊園での墓前礼拝(4/20)のことは前頁の記事で紹介しましたが、その様子を撮影したデジカメを道路向かいの別のお墓の上に置き忘れたまま帰宅してしまったことも同記事の末尾で触れました。 翌日(4/21)はそのデジカメを受け取りに、再びはびきの中央霊園に出掛けてまいりました。はびきのの 墓にカメラを 置き忘れ それ受け取りに また山登る (忘家持) 銀輪散歩を兼ねて、CB(クロスバイク)で出掛けましたが、難点は霊園が山の高みにあること。 10年余前に、霊園の少し手前にある大谷古墳群までは自転車でやって来たことがあったので、その坂道が手強い急坂であることは百も承知であったが、押して行けば腰痛ヤカモチでも行けないことはあるまいと・・。<参考>グレープヒルスポーツ公園・大谷古墳群公園 2014.7.26. しかし、いざ行ってみると思った以上に手強い「辛(から)き坂道」でありました。知りぬらむ ゆききにならす 塩津山 世にふる道は からきものぞと (紫式部) 紫式部の上の歌などを思い出しながら、汗をかきかき、息喘がせつつ、銀輪を押して上りました。(はびきの中央霊園・管理棟) はい、11時少し前に管理事務所に到着です。 事務所にて用件を告げると、前日お電話を受けてくださった女性職員が応対くださり、無事デジカメ回収と相成りました。 出掛けに地元の和菓子舗寿々屋さんで買い求めた苺大福と長寿柿を心ばかりのお礼にと差し出すと「昨日も卵を頂戴しましたのに・・」と仰っていたので、小阪教会の関係者と思われたのかも知れない。まあ、関係者と言えば言えなくもないかと納得。お礼を申し上げて退出。(PLの大平和祈念塔)※大平和祈念塔・Wikipedia 管理事務所前の鉢伏山西峰古墳の脇からPLの塔をズーム撮影して、霊園を後にしました。 上の管理棟の写真とPLの塔の写真は、デジカメ無事回収後の最初の撮影写真2枚でありますから、記念の写真と言うべきか。はびきのの 墓にデジカメ 置き古し 後(のち)は誰(た)が撮る ものならなくに (デジカメモチ)(本歌)おしてる 難波菅笠(なにはすがかさ) 置き古し 後(のち)は誰(た)が着む 笠ならなくに (万葉集巻11-2819) 置き忘れにされたデジカメからすれば、上の歌が似合いかも(笑)。 折角なので、大谷古墳群に立ち寄ってみました。(グレープヒルスポーツ公園管理事務所) 大谷古墳群はグレープヒルスポーツ公園の西側に隣接している。 10年9ヶ月ぶりの再訪であるから記憶はかなりあやふやになっている。 ということで、前回訪問時の折の記事(上掲)に掲載の写真と重なるものが多くありますが、今回撮影したものを掲載します。(大谷古墳群・案内パネル)(同上・入口付近) 先ず目に入るのは大谷2号墳。(同上・2号墳)(同上・2号墳説明碑)(同上・3号墳)(同上・3号墳説明碑)(同上・6号墳)(同上・6号墳説明碑)(同上・屋外模型展示)(同上・説明碑)(大谷古墳群周辺の古墳)(同上・東屋(四阿)、展望台への階段) 前回は、東屋とその奥の展望台まで行きましたが、今回は階段下から見上げただけで立ち去ることとします。 上って来た急坂を走り下るので、帰路は爽快この上なしです。 何処かで昼食を済ませると言って家を出て来たので、何処かで昼食を済ませなくてはならない。しかし、前日昼食のうどん山川はパス。 国分駅前を通過、国豊橋を渡る。(大和川と近鉄大阪線の鉄橋、国豊橋の上から) 丁度、電車がやって来たので撮影。 大和川畔の自転車道は国豊橋北詰から土手上を外れて川原の方に下り、この鉄橋の下を潜って再び土手上の道に上がることになっている。 上の写真で言うと、右から一つ目の橋脚と二つ目のそれとの間を通過している細道であるが、ヤカモチもその道を行く。(大和川) 近鉄線の鉄橋下の細道から再び土手上の道に出ると柏原市役所の前付近である。まだ昼食場所が決まらない。 大和川とはお別れして、恩智川沿いの道を行く。八尾市に入り、恩智を過ぎ、高安で、いよいよ真剣に店を探す。 恩智川畔から離れて西に行くと、BONAという喫茶店があった。 ここで昼食を済ませる。 再び、恩智川畔の道に戻り、北へと走る。(恩智川の鯉のぼり)(恩智川のセイヨウカラシナ) 上の写真は八尾市域から東大阪市域に入ってすぐの地点です。 川下へと直進すると近鉄奈良線東花園駅である。 自宅はもう近い。 ということで、午後1時過ぎの帰宅でありました。<参考>近隣散歩関連過去記事は下記です。 近隣散歩(その1) 2009~2013 近隣散歩(その2) 2014~

2025.04.22

コメント(8)

-

イースター礼拝&墓前礼拝

昨日(4/20)は、イースター礼拝でした。 イースター礼拝どうされますかという、恒郎女さんからのお電話を頂戴したのが4月17日(木)夜のことでしたが、それまではイースター礼拝のことは念頭になく忘れてしまっていたのでした。 昨年、一昨年と日本基督教団小阪教会でのイースター礼拝に出席していることから、今年はどうするのか、という問い合わせのお電話が入ったのだろうと思う。 小阪教会はヤカモチが若い頃に洗礼を受けた教会であるが、今は教会員としての登録も抹消されているようで、関係は切れてしまっている。 かつて小阪教会の牧師でもあった智麻呂氏であるが、そのご葬儀がこの教会で執り行われたこと、そのご遺骨がはびきの中央霊園にある小阪教会共同墓に納骨されたこと、同氏を偲ぶ会が同教会で開催されたことなどを契機として、故智麻呂氏繋がりという場面に限ってのことであるが、ヤカモチにとっても小阪教会との関係が復活することとなっている次第。 ということで、今年も小阪教会でのイースター礼拝に参列し、その後午後3時からはびきの中央霊園で行われる墓前礼拝にも参列することといたしました。 午前9時30分に若草ホール(恒郎女邸)を、そのお嬢さんであるめぐの郎女さんが運転する車で出発という段取りになっているとのことであったので、それに間に合うよう、CB(クロスバイク)で自宅を出発。恒郎女邸前にCBを駐輪し、めぐの郎女さんの車に同乗させていただいて出発。 小阪教会到着は、午前10時少し前。(小阪教会)(同上・礼拝堂内) 礼拝は10時15分開式。(同上・週報)(同上・週報・イースター特別礼拝/式次第) 礼拝終了後、イースターとあって、恒例の卵探し。 付属会館での午前9時からの「子どもの教会」での礼拝後の卵探しでまだ発見されずにある卵が40個程度あるとかで、それを制限時間10分以内に探し出すというお遊び。 ヤカモチは前庭に出て、お花探し、であります。(前庭のフジ) 雑草のようなもので、最近はよく見かけるが、マツバウンラン。 教会の前庭の片隅にも咲いていました。(前庭のマツバウンラン)(同上2) さて、午後の墓前礼拝に向け、はびきの中央霊園に向かいます。 近鉄大阪線河内国分駅から少し南に行った所にある「うどん山川」で、先ずは昼食であります。 はびきの中央霊園到着は午後2時前後。墓前礼拝開始まで1時間もあるが、墓の拭き掃除などして小阪教会関係者の到着を待つことに。(はびきの中央霊園・鉢伏山)(はびきの中央霊園のマツバウンラン) ヤカモチはその間にも花探し。 教会の前庭にも生えていたマツバウンランです。 そうこうしているうちに、牧師さん以下小阪教会の皆さんが到着。(墓前礼拝)(同上2)(同上・式次第)(同上・讃美歌) はびきの中央霊園周辺マップを参考までに掲載して置きます。(はびきの中央霊園周辺マップ) 墓前礼拝終了後、来た道を逆に辿って、若草ホールへ。 若草ホールで珈琲をご馳走になって小休止。午後5時近くになったので、ヤカモチも帰途に。CBを走らせていて、カメラのことが気になって、ウェストポーチやザックを調べてみたが、無い。 どうやら、墓前礼拝を最後列から撮影していて、道向かいの墓石の上にそれを置き去りにして、霊園を立ち去ってしまったよう。 霊園管理事務所の電話番号は、と調べたが我がスマホにそれは登録されていない。 帰宅後ネットでこれを調べ、電話を入れると、「現時点では届いていませんが、仰る場所にあるかどうか、これから見て参ります。」との答え。 程なく、当方に霊園のお方より電話があり「仰る場所にありました。」とのこと。 やれやれ、です。「明日、受け取りに上がります。」と伝え、今日、受け取って来ましたが、自宅からCBで往復しましたので、ヤカモチはお疲れです(笑)。 まあ、そんなことで、ブログの記事アップにあっぷあっぷしてますが、何とか今日中にはアップできそうです。<参考>若草読書会関係の過去記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・024若草 読書会関係はコチラ。

2025.04.21

コメント(4)

-

友人とペリカンでランチ

今日は、友人のオガクニマン氏と「喫茶・ペリカンの家」でランチ。 お天気もよしで、CB(クロスバイク)で喫茶・ペリカンの家へ。 同君とはいつ以来かとブログ過去記事を調べてみると、昨年の7月6日以来のことでありました。<参考>有朋自遠方来、不亦楽乎 2024.7.6. 前回も予定時刻よりも早くに到着ということであったので、今回は12時頃に待ち合わせであったから、11時半までには同喫茶店に到着すべしで、自宅を出発、11時20分になるかならないかに到着。店の入口前のベンチで煙草を一服つけていると、オ氏が車で到着。暫く、ベンチで煙草をしながら雑談。 話が一段落したところで、喫茶店に入る。 前回同様に店主のももの郎女さんへの手土産をご持参でした。 今回の手土産は菓匠香月の「餅パイ」。 ヤカモチもこの「餅パイ」を手土産にと頂戴しました。(菓匠香月の「餅パイ」)(同上)※この紙片の裏面に記載の「餅パイ」の説明文です。「柔らかいお餅とおいしい自家製のあんをパイ生地に巻き込み黒ごまをふりかけてこんがりきつね色に焼き上げました。サクッとモッチリ新しいおいしさです。」 いつもながらのお気遣いありがとうございます。 何と言って用向きがある訳でもないのであるが、気心の知れた仲であるから、あれやこれやの昔語りの思い出話も含めて話題にタブーはなし。 ランチを共にしながら楽しいお喋り、愉快なひと時を過させていただきました。午後2時近くになったところで、引き上げるかということになり、ペリカンの家を出ました。 帰宅して、頂戴した餅パイの包装紙を見ると、万葉集の歌が記されているではないか。今の季節には合わない歌であるが、我田引水、これは紹介して置かないといけません(笑)。まくず原 なびく秋風 ふくことに 阿太の大野の 萩の花ちる (万葉集巻10-2096)<葛の裏葉をひるがえして秋風が吹くたびに、阿太の大野の萩の花が散ることだ。>あすか河 もみち葉流る かづらきの やまのこ乃葉は いましちるらし (万葉集巻10-2210)<飛鳥川にもみぢ葉が流れている。葛城山の木の葉は今しも散っているのであろう。> オ氏と別れて、花園中央公園経由で帰宅することに。 多分、八重のサトザクラが満開の頃ではないかと見当をつけての立ち寄りでしたが、予想通りの満開でした。(花園中央公園のサトザクラ) はい、ご覧のようにサトザクラは丁度見頃です。 ソメイヨシノが散り始めて1週間位がサトザクラの満開の時期かと。(同上) このサトザクラ目当てでビニールシートを広げてお花見をしている人たちもいる。 木の下から、花にカメラを向けている人の姿もある。(同上)公園を出て、東側を流れる恩智川に架かる三六橋にさしかかると、橋のたもとの少し川底が深くなっている付近に沢山の鯉が集まって来ているのでありました。 それを覗き込んでいる男性が一人。 ヤカモチもこれを覗き込みながら、暫し彼と言葉を交わす。 川面から視線を上げて、下流方向を見やると、セイヨウカラシナが黄色い帯をなして、今を盛りと咲いている。 これを撮るべしでシャッターを押したところ、その瞬間に鳩が画面に飛び込んで来ました。(恩智川・三六橋の上から、菜の花と鳩の闖入) 橋の反対側に回って上流側の写真も。(同上) 両岸のソメイヨシノはかなり散ってしまっていて、葉桜に移行しつつあるが、セイヨウカラシナの方は今が盛りであります。。<参考>オガクニマン氏のブログ

2025.04.17

コメント(8)

-

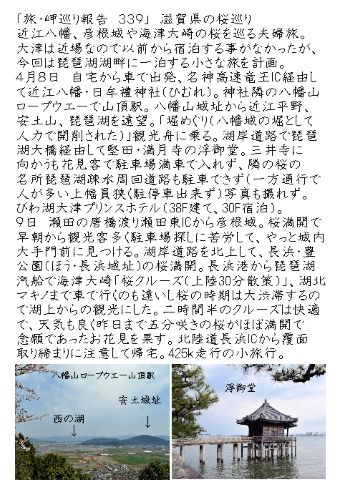

岬麻呂旅便り339・滋賀県の桜巡り

今回の岬麻呂旅便りは、従来と少し趣が変わって一泊二日の小旅行、滋賀県の桜巡りのご夫婦旅であります。(旅・岬巡り報告339・滋賀県の桜巡り) 今回の旅報告をメールで頂戴したのが4月11日でありましたが、メールの確認を怠っていたようで、それに気付いたのが13日の深夜。翌14日は叔母の通院介助で朝から叔母宅に出掛け、帰宅が午後4時過ぎ。 そんなことで、帰宅後に送信いただいた写真をPCに取り込み、これをフォト蔵に登録したものの、作業はそこまで。何やら疲れが出たものか、居眠りしてしまい、ブログの記事アップには着手せず。 次の15日は(つまり本日のことでありますが)、今年1月にヤカモチ、軽い脳梗塞(という診断)に罹患、投薬を受けていますが、その関連での3回目の通院日に当たっていて、帰宅は午後1時半頃となり、半日が潰れてしまったという次第。 そんな次第で、只今記事を書き始めたのですが、記事アップが遅れて居りますことお詫び申し上げます。 岬麻呂氏から昨夜遅くにメールがあり、15日早朝出立、18日夜帰宅の日程で、東北の旅にお出掛けになっているとのこと。 従って、今日、記事アップしても、岬麻呂氏は旅行中にて、同記事へのコメントを頂戴しても18日夜の帰宅以降でないと返事コメントが書けないという次第。 同氏はそのことを気にされていましたが、書き込みコメントがあった場合には、取り敢えずヤカモチにて返事コメントを書かせていただくことにします。 この旅便り記事に関しては、旅行者ご本人である岬麻呂氏が即座に返事コメントを書いて下さるので、それをいいことにヤカモチは返コメを書く必要がないと、楽をさせていただいていましたが、今回に限っては、後日に同氏からも返コメがあることを踏まえつつ、ヤカモチも何らかの返コメを書かなくてはなるまいと思って居ります(笑)。 (添付写真1) (同2)(同3) では、滋賀県の桜巡りの旅、我々もご一緒させていただくことといたしましょう。4月8日自宅・車で出発→名神高速道・竜王IC経由→近江八幡・日牟禮神社→八幡山ロープウェー・山頂駅→八幡堀・堀めぐりの舟に乗船→琵琶湖大橋経由→堅田・満月寺浮御堂→びわ湖大津プリンスホテル(泊) 先ず、日牟禮神社(日牟禮八幡宮)に参拝し、八幡山ロープウェーで山頂駅へ。(八幡山山頂より北東方向、西の湖、安土山などを望む) ヤカモチも随分の昔に、若草読書会の皆さんと一緒に、ロープウェーで山頂に上っていますが、ブログなどを始める以前のことであったようで、過去記事には存在しません。 この折に、ロープウェー山頂駅で、下りを待っていた時に偶々一緒だったお子さんとそのお祖母ちゃんらと何やら会話をする故智麻呂さんの姿を鮮明に記憶しているのであるが、その旅から余り日の経っていない時期に、近江八幡市在住の友人・草麻呂氏に、その子どもさんと智麻呂氏のことなどを話したところ、その子どもさんの自宅が火災で全焼、その子どもさんかお祖父ちゃんかお祖母ちゃんか、或いはその全員かは、今は記憶しないのであるが、その火災でお亡くなりになったというようなショッキングな話をお聞きしたこともあって、記憶が鮮明なのかも知れない。(八幡堀・堀めぐりの舟) 同様に、この堀めぐりの舟にもヤカモチは何回か乗船しているのであるが、これもブログ開始以前のことにて、記事は存在しないようです。 しかし、桜の時期ではなかったようで、桜の景色の中を、という記憶はないので、何れも季節は秋のことかもしれない。 桜の季節の堀めぐりは格別でしょうな。はらはらと 花散る堀を わが背子と 二人し行けば 嬉しからまし (岬夫人)(同上・荷上場) 琵琶湖大橋を渡って、対岸の堅田へ。(満月寺・浮御堂)<参考>満月寺浮御堂・Wikipedia 琵琶湖畔の道は銀輪散歩でもよく走っているので、それらを合せると一部を除きほぼ一周しているかと思うが、この浮御堂は多分未訪問である。 その後、三井寺や琵琶湖疎水の道の桜を撮るべく立ち寄られたそうですが、何れもお花見の人でいっぱい、駐車が困難でギブアップされた由。残念なことでありました。<参考>京都から唐崎へ(2) 2011.9.11. 同 (3) 2011.9.12. 同 (4) 2011.9.12. 同 (5) 2011.9.13.4月9日大津プリンスホテル出発→瀬田の唐橋→瀬田東IC経由→彦根城→湖岸道路北上→長浜豊公園(長浜城址)→長浜港→桜クルーズ船(2時間半)乗船・海津大崎の桜、海上から花見→北陸道長浜IC経由→帰宅 旅の二日目は瀬田の唐橋を渡り、彦根城へ。(彦根城・大手門付近) 彦根の町も彦根城も何度も訪問している地であるが、参考までに彦根城の写真掲載の本ブログ過去記事を貼って置きます。<参考>若草読書会彦根旅行(3)・楽々園、玄宮園 2013.9.25. 同 (4)・彦根城 2013.9.26.我妹子わぎもこと 二人訪とひ来て 彦根城 花の盛りを 見らくしよしも (偐岬持)(彦根城遠望) 彦根から長浜へ。長浜港から桜クルーズ船に乗船し、海津大崎の桜を海上からの花見。 海津大崎と言えば、琵琶湖畔屈指の桜の名所ですから、海上からゆったりと眺めるのがストレスフリーで正解かも。<参考>京都から奥琵琶湖へ(2) 2010.9.30. 同 (3) 2010.10.1.(海津大崎の桜・岬右側)(同上・岬の左側)我はもや 桜を見せつ 我妹子に 海津大崎 花の盛りを (偐岬持) そう言えば、海津大崎の桜もヤカモチは未見ですな。 花の時期でない時には何度か銀輪で走り抜けていますが、一番の見頃の時期を見逃しているところがヤカモチ流というもののようです(笑)。 以上、岬麻呂旅便りでありました。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2025.04.15

コメント(6)

-

健人会・獺も桜見て来よ瀬田のおく

昨日(4月9日)は健人会の集まりがあり、出かけて来ました。 最近は、石山寺近くの料亭「新月」での昼席宴会というのが恒例になっているが、今回もその例でありました。 かつては、トレンクル(軽量折りたたみ自転車)持参で参加し、会終了後に銀輪散歩をしたり、前泊のホテルに宅配便で送って置いたトレンクルで銀輪散歩をした翌日にそのトレンクルに乗って駆け付けたりするなどのオマケ付き行動をとることがよくあったが、腰痛の進行と共にそのような元気も失せて、直近何度かは、JR石山駅から送迎のマイクロバスに乗車して料亭に向かうというオーソドックスな参加方法を選択している。 ということで、今回も自宅最寄り駅の近鉄奈良線枚岡駅スタートで大和西大寺駅乗り換え、近鉄京都線で京都に出て、JR京都駅から新快速に乗車、お迎えのバスの発車時刻である午前11時55分に間に合うようにと石山駅着11時43分でありました。(最寄りの枚岡駅への道すがらの桜) 自宅から枚岡駅へと向かう途中の道の桜は、上の写真のように満開。 大阪の桜は満開であるが、滋賀の桜はいかにかあるらん。 枚岡駅から西大寺~京都~大津~石山と車窓から眺める桜は何れも満開でありました。 先日の飛鳥川銀輪散歩の大原の里で見た歌碑の天武天皇と藤原五百重娘との間の問答歌になぞらえるなら、こんなことになるか。わが里に 桜は咲けり 石山の 古ふりにし里に 咲かまくはのち (変武天皇)(本歌)わが里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 降らまくはのち (天武天皇 万葉集巻2-103)わが岡の 龗おかみに言ひて 咲かしめし 花の摧くだけし そこに散りけむ (石山夫人)(本歌)わが岡の 龗に言ひて 降らしめし 雪の摧けし そこに散りけむ (藤原夫人 万葉集巻2-104) まあ、花では雪ほどの面白さは出ませんね(笑)。(瀬田川畔の桜・送迎のマイクロバスの中から)(石山寺門前付近の桜・送迎のマイクロバスの中から) はい、石山の桜も満開です。 マイクロバスの車窓越しなので色合いが少し変になっています。 バスは石山寺の門前手前でUターンし、料亭前に横づけ。(料亭前付近の桜)(料亭・新月)(同上)※この写真掲載洩れになっていたので追記します。(2025.4.15.) 但し、撮影は宴席終了後、送迎のバスに乗り込むまでの間に行ったものであるのだが、記事の構成上、到着時の写真として使用させていただくこととしました。 玄関を入ると迎えの間。(迎えの間の飾りつけ) 会場は、2階のいつもの部屋。 今回の出席者は、13名。 杉〇氏、只麻呂氏、平〇氏、平〇Jr氏、岡〇氏、草麻呂氏、森〇氏、徳〇氏、今〇氏、生〇氏、竹〇氏、正〇氏とヤカモチである。 前菜が運ばれて来て、乾杯。 いつもながらのワイワイ、ガヤガヤの賑やかな宴会が始まる。(前菜) 世話役の草麻呂氏曰く「他でもいくつか世話役などを引き受けている会があるけれど、こんなに楽で、気遣いをしなくてもいい会はない」とのこと。 たしかに、始まるやたちまちてんでんばらばらにあちらこちらで、二つも三つもの話題が同時並行に飛び交い、勝手に盛り上がっているのであるから、幹事が気を使って座を盛り上げる必要もないのである。座持ち上手、宴会上手が色々と居る所為であろう。終始笑が絶えぬ愉快な会である。(料亭前の桜)(同上)桜花 咲ける盛りに 思ふどち 集ひて今日は 楽しきを積め (偐家持) 今夜あたりから雨になるというから、花散らしの雨になるだろう。 よく晴れた青空、お天気もよしの昨日は、まさにドンピシャのお花見の宴でもありました。 午後3時過ぎ、楽しい宴会も締める時刻となり、次回は9月10日に集まろうと決めて散会といたしました。 9月9日は重陽の節句、菊の節句である。 「十日菊」は「六日の菖蒲」と並んで時期外れで役に立たないものの喩えとされるが、「いざよひのいづれか今朝に残る菊」という芭蕉の句にあるように、十日菊も亦十六夜の月と同じくいずれ劣らぬ味わいがあると言うべきであるから、通人たる健人の宴は十日菊の香と共に開催するのが理に叶っているとも言えますな(笑)。 まあ、ヤカモチとしては第二水曜日に当たっている昨日は囲碁例会と日程が重なっていたところ、健人会の方を優先して例会を欠席するという痛し痒しの選択を余儀なくされたのであるが、次回の9月10日も第二水曜日に当たっているので、できれば9月9日(火)にして欲しかったというのが本音。 しかし、この健人会は水曜日開催が伝統として守られて来ているので、後発参加のヤカモチとしては口を挟む余地はないのだろうと、敢えては異を唱えずでありました。 帰途も送迎バスでJR石山駅まで乗車。(瀬田川畔の桜)(同上) 送迎のマイクロバスに乗り込む前に、瀬田川畔の桜を撮ったり、料亭の前の桜を撮ったりして、余韻を楽しみ、バスに乗り込む。(料亭の前の桜) 京阪石山寺駅の道路向かい、瀬田川畔に小さな公園、蛍谷公園がある。 その公園内に「紫式部の泉」という一角がある。 昨年度のNHK大河ドラマの「光る君へ」の放映が決まったことで設置されたものかもしれないが、ドラマ放映終了と共に一時のブームは去り、何やら「十日菊」といった風情をかもしている。(蛍谷公園・紫式部の泉 送迎バスの中から) バスの車窓越しの撮影の所為で、色の具合が変になっていることで、余計にそんな気がするのかも。 JR石山駅到着。アトは京都駅、大和西大寺駅2回乗り換えで電車にて帰宅するのみ。ということで、健人会・お花見の段のご報告、これにて終了です。 因みに本記事のサブタイトル「獺も桜見て来よ瀬田のおく」は、既にお気づきのお方も居られると存じますが、松尾芭蕉の「獺の祭見て来よ瀬田のおく」のパロディです。 芭蕉の句は元禄3年、近江の蕉門俳人、洒堂こと浜田治助が伊賀の芭蕉のもとを訪ねた際に、彼への餞別として「折しも獺祭の候、瀬田の奥で獺の祭を見て行かれるがよい」と膳所へと帰る洒堂を見送った芭蕉が贈った句である。 獺は捕まえた魚をすぐには食べず、川岸に並べて置く習性があるらしく、それがご先祖様へのお供えのようにも見えることから、これを「獺の祭」と言うとのこと。 獺祭の候というのは、獺祭魚(「獺、魚を祭る」)の候を短くしたもので、七十二候の一つ。 1年を24等分したもの(15日間)が二十四節気でこれを更に3等分したもの(5日間)が七十二候である。 そもそも気候とは、二十四節気と七十二候から来ている言葉である。 二十四節気の「雨水」は1月16日から1月30日まで(陽暦では2月20日から3月7日頃まで)の15日間の時期を言うが、その第一候に当たる1月16日から1月20日まで(陽暦では2月20日から24日頃まで)の5日間が獺祭の候である。 蛇足の説明が長過ぎました。終わります。<参考>健人会関係過去記事はコチラ。<訂正追記 2025.04.12.07:18.> 芭蕉の「獺<かはうそ>の祭」の句の説明の箇所で、「せんべつ」を漢字変換した際に「餞別」とすべきところを「選別」としてしまったようです。まさに、選別を誤ったということですな。訂正して置きます。

2025.04.10

コメント(9)

-

飛鳥川銀輪桜散歩(下)

(承前) 木殿神社から飛鳥川左岸の道に戻り、下流へと500mほど行ったところにあった桜の古木。(飛鳥川・桜1) 逆方向からもう一枚。(同上・桜2)(飛鳥川自転車道) この先が藤原京大橋である。 橋に出たところで、左岸から右岸に渡る。(藤原京大橋・4月6日記事掲載写真の再掲載です。) 橋を渡ってそのまま国道165号を東へ進む。上の写真で言えば奥へと進むことになります。 ここで、飛鳥川から離れたのは、去る2月23日に、故智麻呂氏の墓参をご家族の皆さんとご一緒させていただいた折に、皆さんと昼食をご一緒した店「仙の豆」がこの先にある筈なので、それを確認するためでありました。<参考>故智麻呂没後三年の墓参 2025.2.25. 国道165号はすぐに縄手町南交差点(三叉路)に突き当たり、同交差点で左折して北に延びている。 「仙の豆」は交差点を右折してすぐのところにあった。 縄手町南交差点から左手前方(北東方向)遠くに桜が群れ咲いているのが見えました。醍醐池のそれに違いないとそれを目指して走ります。 文字での説明では分かり難いでしょうから地図を貼って置きます。(縄手町南交差点付近図) 国道165号を北へ。 次の縄手町交差点で右折、東へ。 この道は、醍醐池とおふさ観音とを結んでいる道で、昨年秋の銀輪散歩でも走った道である。尤も、昨年は醍醐池からおふさ観音に向かったので逆向きの走行でした。<参考>飛鳥川銀輪散歩(上) 2024.11.10.(醍醐池畔・桜と菜の花と耳成山1) はい、醍醐池に到着です。 桜と菜の花のコラボを池の土手道に上がって楽しみます。 上の写真よく見ると桜の枝先に小さなヤドリギがぶら下がっています。(同上・桜と菜の花と耳成山2) 耳成山は、万葉集巻1-52の「藤原宮の御井の歌」では、「耳梨(みみなし)の 青菅山(あをすがやま)は 背面(そとも)の 大き御門(みかど)に よろしなへ 神(かむ)さび立てり」と詠われている。「耳成山は北の御門にいかにもふさわしく神々しく立っている」という訳である。(同上・桜と菜の花と耳成山3)(同上・桜と菜の花1) 桜と菜の花はよく似合う。(同上・桜と菜の花2) 反対側に目を転じると、桜を映す池の水面越しに、香具山。(同上・桜と香具山) 同じく、前記の「藤原宮の御井の歌」では、香具山は、「大和(やまと)の 青香具山(あをかぐやま)は 日の経(たて)の 大き御門(みかど)に 春山(はるやま)と しみさび立てり」と詠われている。「青々とした香具山は東の御門に春山として茂り立っている」という訳である。(菜の花畑側から醍醐池の桜を見る) 池の土手道から菜の花畑の畦道に移動。 菜の花越しに桜を見てみようということでありましたが、もう少し開花が進まないと遠目の桜は映えません。(同上)(全景遠望) 醍醐池から帰途に入る。さてどの駅を目指すか。 近鉄線の八木駅、耳成駅、大福駅、JR線・近鉄線両駅が連結している桜井駅が候補。 一番遠方の桜井駅を目指す。 桜散歩の銀輪行であるから、桜井駅なら語呂も合ってよかろうという洒落での選択。しかし、思ったよりも桜井駅は遠くにありました。 それに車の往来が多い道での車との並走が長く続いたりもしたので結構なストレスでした。(JR万葉まほろば線・桜井駅) それでも無事桜井駅に到着です。(桜井駅前の歌碑) 駅前の本居宣長の歌碑の歌で今回の桜散歩を締めることとします。しきしまの 大和心を 人問はば 朝日に匂ふ 山桜花 (本居宣長) これにて、銀輪桜散歩終了です。 三日に渡りお付き合い下さり、ありがとうございました。(完)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記をご覧ください。 銀輪万葉・奈良県篇 銀輪万葉・奈良県篇(その2) フォト蔵アルバム・2025.03.28.飛鳥川桜散歩

2025.04.08

コメント(4)

-

飛鳥川銀輪桜散歩(中)

(承前) 大原の里へと向かう道は山裾の高みの道で、眺めもよく快適な広いアスファルト舗装道、快適な道でありました。(大原の里) 菜の花畑越しに、大原神社が見える。 上掲写真の左手奥の森は、鎌足の母である大伴夫人の墓がある場所。 写真の右手奥、白壁の塀は大原神社のそれ。 塀の手前左寄りに見えているのが犬養万葉歌碑。 天武天皇とその夫人・藤原鎌足の娘である五百重娘との間で、雪をめぐってやりとりされた有名な問答歌の歌碑である。 大原の里に来るのは久しぶりとブログ過去記事を調べてみたが、この犬養万葉歌碑の写真の掲載は勿論、大原の里にやって来たという記事そのものが見当たらないから、直近の訪問でも、ブログを始める以前のことということになる。少なくとも2007年4月以前、18年以上或いはもっと昔のことという訳である。 しかし、今回と同じようにトレンクル持参で飛鳥坐神社の南側縁に沿った坂道を上って来たという直近の訪問のことは比較的よく記憶に残っているので、もっと最近のことという気がしていました。従って、ブログに掲載記事がてっきりあるものと思い込んでいたのでありました。 では、大原神社の万葉歌碑を見てみましょう。(大原神社万葉歌碑)わが里に 大雪降れり 大原の 古ふりにし里に 降らまくはのち (天武天皇 万葉集巻2-103)<我が里に大雪が降っている。大原の古ぼけた里に降るのはまだまだ後のこと。>わが岡の 龗(おかみ)に言ひて 降らしめし 雪の摧(くだ)けし そこに散りけむ (藤原夫人 万葉集巻2-104)<我が大原の岡の水の神に言って降らせた雪の砕けた欠片が、そちらに散ったのでしょうね。> 天武天皇が里下りしていた夫人の五百重娘に「こちらはすごい雪だよ。古ぼけた大原の里に降るのはずっと後だろうね。」とからかいの歌を贈ったら、「こちらの水神に命じて降らせた雪の砕けたのがそちらに散ったんじゃない。」と返した五百重娘。なかなか軽妙な返しで、愉快。微笑ましいやりとりである。(大原神社) この大原神社のある辺りに藤原鎌足さんの屋敷があったのだろう。 神社の奥に入って行き、社殿裏の斜面を下ると「鎌足産湯の井戸」なるものもあり、此処大原(明日香村小原地区)が鎌足生誕の地とされている。 尤も、生誕地については、藤氏家伝では大和国高市郡藤原(現在の橿原市)とされているほか、常陸国鹿島(現在の茨城県鹿島市)とする説などもあり、真偽は不詳である。<参考>藤原鎌足・Wikipedia(大原の里説明碑)(鎌足産湯の井戸) 藤原鎌足は、父・中臣御食子(みけこ)、母・大伴智仙娘(ちせんのいらつめ)の間の子。母、智仙娘は大伴咋子の娘である。 大伴家持からみれば、大伴咋子は高祖父に当たるから、智仙娘は曾祖父・長徳の妹、祖父・安麻呂の叔母ということになる。 従って、鎌足は家持にとっては、祖父・安麻呂の従兄弟に当たることになる。(大原の里・菜の花畑) 下掲の案内図は飛鳥坐神社前のトイレ&休憩所に掲示されているものであるが、現在ヤカモチは「現在地」と表示されている左上に記載の大伴夫人の墓付近に居ます。 これより飛鳥坐神社めざして坂道を一気に走り下ります。(飛鳥観光周辺案内図)※画面をクリックすると大きいサイズの写真が別窓で開きます。(飛鳥坐神社) 神社の社務所建物が現在建て替え工事中。 飛鳥坐神社は何度も来ているので、パスです。<参考>飛鳥川銀輪散歩(その2) 2021.4.11. 明日香銀輪散歩(その2) 2017.1.24.(飛鳥坐神社前・狂心の渠発掘地-飛鳥東垣内遺跡) 神社の鳥居前左手が飛鳥東垣内遺跡で、発掘跡地を埋め戻してトイレ&休憩所設置のポケットパークになっている。 斉明天皇の悪名高き運河、「狂心渠」がこの場所を通っていたらしい。(飛鳥東垣内遺跡・説明碑) わが銀輪の「狂心」は人畜無害であるが、そろそろ帰途につくべく、飛鳥川の道へと戻ることにします。銀輪の 狂心(たぶれごころ)を 人とはば 今日(けふ)も明日香の 風がまにまに (銀輪家持)(飛鳥川・桜1)(同上・桜2)(同上・桜3)(同上・桜4)(同上・桜5) 桜を見ながら帰ろう。(同上・木瓜) ボケの花も咲いている。(同上・鵜) 鵜がやって来て、ダム状になった段差のへりで盛んにキョロキョロしている。鵜の目、鷹の目ではないが、眼光は結構鋭いものがある。 飛鳥川畔、左岸の道を下流、北方向に走っていると、左手に神社の石鳥居が目に入ったので、覗いてみた。(木殿神社) 木殿神社とある。 以前立ち寄った記憶があると、調べてみたら、2012年10月に立ち寄っているようです。しかし、境内の写真が1枚掲載されているのみで何の説明もありません。参考となるネット記事を貼って置きます。<参考>磐余銀輪散歩(4)・夏過ぎて秋来たるらし 2012.10.13. 木殿神社・FC2(同上) この後も、桜を見つつ飛鳥川畔自転車道を走り、藤原京大橋で方向転換し、醍醐池へと向かいますが、本日はここまでとします。(つづく)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記をご覧ください。 銀輪万葉・奈良県篇 銀輪万葉・奈良県篇(その2)

2025.04.07

コメント(4)

-

飛鳥川銀輪桜散歩(上)

3月28日のことなので、少し遅い報告記事となりますが、久々に飛鳥川自転車道ほかを銀輪散歩しましたので、これを記事アップします。 JR奈良駅から万葉まほろば線で畝傍駅まで。 奈良駅では曇ってはいたが雨は降っていなかった。 しかし、天理駅を過ぎた辺りからか、雨が降り出し、そこそこの降りになり、畝傍駅に着いた時にも未だ止んではいませんでした。(JR万葉まほろば線・畝傍駅) 持参のトレンクルを組み立て、雨具を着用して雨中の輪行に備えるが、できれば上衣だけの着用で済ませたいと少し様子待ちすることに。 タバコを一服しているうちに、ほぼ小止みとなったので、出発です。 先ずは、駅前の八木春日神社にご挨拶。(八木春日神社) 拝殿にご挨拶して、振り返ると背後に神馬像。(同上) 万葉まほろば線の踏切を渡り南へと走る。突き当たると飛鳥川畔の道に出る筈。勝手知った飛鳥川の道ということで、地図は持たず地理感頼りの銀輪散歩であります。 おふさ観音への辻をやり過ごし、急な坂を上ると飛鳥川畔に出ました。(飛鳥川・おふさ観音付近)(同上・エノキ) グーグル地図に「飛鳥川堤のエノキ」と表示されているのは、この木のことなんだろう。 上流方向、写真左奥、電柱の後方に桜木の一団が写っていますが、そこが藤原京大橋の架かっている場所。(同上・藤原京大橋 但し帰途に撮った写真です。) 国道165号が飛鳥川を渡る橋が藤原京大橋である。 この橋は何度となく渡ったり、そばを通ったりしているが、これまで橋の名前に注意を払うことがなかったので、その名を知ったのは、先月半ば頃であったか、この橋の近くに植えられている「河津桜が満開を迎えています。」というTVニュースが流れたことによってでありました。(同上・藤原京大橋付近1) 遅ればせながら、先ずは河津桜も見てみようと思った次第。(同上・藤原京大橋付近2) 最盛期は過ぎているようだが、まだ十分に楽しめる咲き具合でした。(同上・藤原京大橋付近3)(同上・ヤドリギ) 桜の木にヤドリギ。ヤドリギは万葉では「ほよ・保与」と呼ばれて歌に詠まれていることは、これまでにも何度か記事で触れているかと思いますが、重ねて紹介して置きます。あしひきの 山の木末こぬれの 寄生ほよ取りて 插頭かざししつらくは 千年ちとせ寿ほぐとぞ (大伴家持 万葉集巻18-4136)<あしひきの山の梢のヤドリギを取って髪に挿すのは千年の寿を祈ってのことであります。>(注)ほよ=ヤドリギ科のホヤ(同上・ヤドリギのあった桜木の位置図) ヤドリギを宿したこの桜の木の左手脇に、現在地を示す「橿原観光案内図」の表示板が設置されていますので、参考までにその写真を掲載して置きます。(同上・桜) はい、もう満開間近の桜もあります。桜花 もとめ飛鳥の 川の辺を 走る心は 春をほぐとぞ (偐家持)(同上・これより明日香村) 橿原市域から明日香村域にと入ります。 写真の「止まれ」とある標識の辺りで、右手後方を見やると、畝傍山が「雄々しき」姿を見せています。(同上・畝傍山遠望) 甘樫の丘に到着。 小休止。水分補給とタバコ一服。(国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区・馬酔木1)(同上・馬酔木2)(同上・桜) 時刻は、既に正午を過ぎていたので、先ずは昼食を、と飛鳥寺の前の道を南へ。めんどや食堂へと向かうが、休業の貼り紙。 犬養万葉記念館を過ぎ、岡寺の参道入口右手にあった”Laville~都~”という店で昼食をとる。 岡寺には長らくご無沙汰しているが、今の腰痛ヤカモチには急坂は大敵であり、訪問は諦めるものの、遠くからその塔を写真に収めようと、参道を上ることに。(岡寺遠望) 岡寺はいつ以来かと帰宅後に調べると、2008年3月が直近の訪問のようなので、17年も前ことであったのでした。 その折の記事を見るとお堂の写真が1枚掲載あるのみで、岡寺のことは何も触れていないようなので、Wikipediaのそれを貼って置きます。<参考>明日香の春をゆく 2008.3.26. 岡寺・Wikipedia 石舞台古墳前交差点から北へと延びている県道15号に出たところで、この道を北へと進めば大原の里に行ける筈と、北方向にトレンクルを走らせる。 そこで、目に止まったのは岡本寺。(岡本寺・信徒道場遍照殿) 桜に誘われた訳でもないが、立ち寄って行く。(同上・弘法大師像)(同上・縁起)<参考>岡本寺 岡本寺から大原の里へと向かいますが、本日はここまでとし、続きは明日以降に・・。(つづく)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記をご覧ください。 銀輪万葉・奈良県篇 銀輪万葉・奈良県篇(その2)

2025.04.06

コメント(4)

-

中学時代の級友を訪ねて

昨日(4月4日)は、中学時代の級友・喜多麻呂君を訪ねて堺市まで出かけてまいりました。 彼を訪ねるのは、昨年の10月以来のこととなるので、ほぼ半年ぶりということになる。 前回は、ヤカモチ単独で自転車(クロスバイク)による銀輪散歩を兼ねての訪問であったのだが、今回は、同じ級友の谷麻呂君、木麻呂君との三人での訪問となりました。 ヤカモチが彼を遠路訪ねたことを知った谷麻呂君から昨年のうちに電話があって、次回同君を訪ねる機会があったら同行させて欲しいということでありました。 ヤカモチに異存はなく歓迎すべき話なので、「来年桜の咲く頃にでも訪ねてみるか」という約束をしたという次第。 そのことを同じく級友のひろみの郎女さんに話したところ自分も一緒したいという話。そんな話になっていることを同じく級友の木麻呂君に伝え、一緒しないかと誘ったところ、OKの返事。 ところが、ひろみの郎女さんは、最近になって視力に変調があり、車での遠出は自信なく、ましてや友人を乗せての運転となると責任が負えないと同行をご辞退されました。 尤もなことであるし、我々三人も命を賭けてまで乗る勇気もないということで、木麻呂、谷麻呂両君とヤカモチの男3人だけでの訪問となった次第。 三者で日程を調整して4月4日訪問と決めたのは3月22日のことでありましたが、この時点での長期予報では、4月4日は雨と出ていました。雨なら順延にするかと予備日も決めていましたが、近づくにつれて予報は改善。ドンピシャの好天気となりました。(近鉄奈良線・瓢箪山駅) 谷麻呂君とは、瓢箪山発11時11分の電車に乗るべしで、待ち合わせ。 しかし、自宅から瓢箪山駅まで歩くだけでも「腰痛ヤカモチ」には難行苦行となってしまうのである。 そこで考えたのは、トレンクル(軽量小型折りたたみ自転車)で自宅を出ることとし、駅改札前でこれを折りたたみ輪行バッグに収納して電車に乗り、着いた先の駅で収納バッグからこれを取り出し、再び組み立てて自転車に乗るか、乗らなくても押して歩くだけでも随分と楽になるなどということ。 問題は、改札を入って電車に乗るまでの間、電車を降りて改札を出るまでの間、乗り換えがある場合は、その乗り換え移動の間、収納バッグに入れた自転車を担いで歩かなくてはならないのだが、この場合の腰への負担をどう考えるかである。 担いで歩く距離が長過ぎると却って辛いことになるが、今回は鶴橋駅での大阪環状線への乗り換えと、天王寺駅での阪堺線への乗り換えとがあるが、鶴橋駅でのそれは大丈夫だろう、天王寺駅での乗り換えは少し厳しそうだが何とか頑張ってみよう、そんなことを思いながら4日を迎えたのでありました。 自宅を少し早くに出過ぎたようで、途中、商店街の菓子舗・寿々屋さんで手土産にと長寿柿の詰め合わせと苺大福の詰め合わせを買っても、瓢箪山駅には10時45分に着いてしまった。 谷麻呂君とは改札口前で待ち合わせることにしていたが、電話を入れてホームで待っていると伝える。 木麻呂君は一つ先の東花園駅から乗車することになっているので、電話を入れると、東花園駅に今到着したところだとの応答。5両目(後ろから2両目)の車両に乗車する旨を伝える。 実際は、3両目後方か4両目前方の方が乗り換えのエスカレーターに近いので、5両目という選択は誤った判断でありました。 最近は電車で大阪市内に向かうことも余りないので、乗車位置はどの付近が適切なのかがよくはわかっていないヤカモチです。 谷麻呂君は11時5分にホームに姿を見せ、ヤカモチと合流。 木麻呂君も東花園駅から我々に合流。 あれやこれやの雑談を交わしているうちに、鶴橋駅到着。 環状線に乗り換えたところで、喜多麻呂君からの着信があったことに気付き、折り返し、今、環状線の車内であることを伝える。 天王寺駅で下車し、改札を出て阪堺線乗り場へと移動する距離が思ったよりも長く、腰に痛みが生じ始めていたが、何とか持ちこたえて、乗り換え完了。 阪堺線と記述していますが、正式な名称は阪堺軌道で、天王寺駅前駅から住吉駅までの線が阪堺軌道上町線で住吉駅から浜寺駅前駅までの線は阪堺軌道阪堺線と呼ぶらしい。我が乗る天王寺駅前発浜寺駅前行き電車は直通なので、住吉駅で乗り換えは不要である。 はい、12時37分、石津北駅到着です。(阪堺軌道阪堺線・石津北駅・浜寺駅前方面行きホーム) 駅ホームでトレンクルを組み立て、出発。 喜多麻呂君が入所している介護施設は当駅から徒歩7~8分の距離にあるのだが、先ず、我々3人の腹ごしらえである。(同上・手前の府道34号線の踏切から撮影) 府道34号線沿いに南東方向に歩いて行くが、昼食ができそうな店は見当たらない。国道26号を越えた先で「うどん十兵衛」という店が目に入ったので、ここで昼食とする。 昼食後、喜多麻呂君がお世話になっている介護施設に到着。 これまでに二度訪ねているので、勝手知ったるとまでは行かぬものの、喜多麻呂君の部屋の位置などは承知、職員のお方に面会の旨を伝えて、2階にある彼の部屋に直行です。 手土産の苺大福やアイスクリームを食べながら部屋でしばらく談笑。 今回、参加を取り止めとされたひろみの郎女さんからは、「児島屋のけし餅」をこの日の午前中に届くようにと宅配便で送ってくださっていたようで、それらをご馳走になりながらの談笑でもありました。(石津神社) 訪問を桜の咲く頃と決めたのは、車椅子の喜多麻呂君を連れ出して4人で花見を、という目論見があってのことであったので、その目論見に従って、外出することに。 「近くの桜だと石津神社」という喜多麻呂君の言に従い、石津神社境内へと向かう。<参考>石津神社・Wikipedia(同上) 石津神社は「日本最古の戎神社」を称しているらしいが、もう一つ近くにある石津太神社も「日本最古の戎神社」を称しているとのこと。この両社はどちらか一方が本社、どちらか一方がその御旅所という関係にあったらしいから、まあ、どちらもそれなりの根拠があるということになり、決着はつかないという次第。 ヤカモチは以前(8年前)、銀輪散歩でこの神社に立ち寄っている。<参考>銀輪万葉・池上曽根遺跡 2017.3.23. 拝殿右手に桜が咲いています。 隣のクスノキの巨木の前では存在感が薄れるというものですが、近づいてみると、枝ぶりもよしの、なかなかいい雰囲気の桜です。 この桜を眺めながら、拝殿基壇の縁石に腰掛けての雑談が続きます。(同上・境内の桜) 桜は八分咲き以って「満開」というそうだが、満開または満開直前の桜花であります。お天気だけでなく桜花の咲き具合もドンピシャのタイミングでありました。 桜もそこそこに堪能したので施設に戻ることとする。 そこで気が付いたのは、与謝野晶子の歌碑。(与謝野晶子歌碑) 8年前の訪問の際にもこの歌碑を撮影し、ブログ記事にその写真を掲載していたのでした。 そんなことはすっかり忘れていたので、「新発見」のつもりで、カメラを向けたのですが・・二番煎じ。人とわれ おなじ十九の おもかげを うつせし水よ 石津川の流れ石津川 ながれ砂川 髪をめでて なでしこ添へし 旅の子も見し ―与謝野晶子ー 施設に戻り、喜多麻呂の部屋で一休みしてから、おいとますることに。 職員の方に「また遊びにいらしてくださいね。」という笑顔に見送られて施設を後にする。 石津北駅は、府道34号線の踏切を挟んで南側に浜寺駅前方面行きの乗り場、北側に天王寺駅前方面行きの乗り場となっている。(阪堺軌道阪堺線石津北駅・天王寺駅前方面行きホーム) 15時46分発の阪堺電車に乗車。 天王寺駅前に着いたところで、環状線に乗り換えの木麻呂・谷麻呂両君とは別れ、ヤカモチはトレンクルで帰途につくこととする。 谷町筋を北へ。(生玉公園) 途中、生国魂神社でトイレをお借りし、その前の生玉公園で煙草を一服の小休止。 千日前通りを東へ。 鶴橋駅の先で南に入り市場を通り抜けて、近鉄線の南側に沿った道を走ることとする。(近鉄奈良線・今里駅) 鶴橋駅の次の駅、今里駅前を通過。(同上・布施駅) 同じく、次の駅、布施駅前で信号待ち。 次の永和駅は信号待ちなく一気に通過で写真なし。 小阪駅前通過。(同上・小阪駅) 次の八戸ノ里駅前でも信号待ち。(同上・八戸ノ里駅) かなり日も西に傾き、東に向かって走るヤカモチの影が西日を受けて前方に細長く伸びていて、何やらその影を追っかけながら走っている感じであります。走れメロス。走れトレンクル。(中央環状道路・瓜生堂西交差点) 瓜生堂西交差点で中央環状道路を渡り、若江岩田駅、花園駅とやり過ごし、東花園駅の手前で、近鉄線の北側の道に移動。(同上・東花園駅) 東花園駅前から花園ラグビー場へと向かいます。(花園ラグビー場) 花園ラグビー場到着は午後6時7分。 天王寺駅前をトレンクルで走り出したのは午後4時30分位だったと思うので、1時間40分位の所要時間でありました。 自宅までは数分の距離。水分補給とタバコ一服をして、暗くなる前に帰宅でありました。<参考>中学時代同期関係の記事はコチラ。

2025.04.05

コメント(4)

-

囲碁例会・桜花咲ける盛りに

今日は、囲碁例会の日。例によってCB(クロスバイク)で会場の梅田スカイビルまで銀輪散歩であります。花園中央公園からジグザグに西、北、西、北と走り、河内中野南交差点で中央大通りに出てこれを西へ。(長瀬川・JRおおさか東線高井田中央駅付近) ヤカモチの出身高校である八尾高校はその敷地の東側沿いに長瀬川が流れていて、その校歌にも長瀬川が登場する。”高安山に照る月を、長瀬の川にうつす時・・”といった調子である。 本日は、高安山に照る月ではなく、満開の桜をうつしているのでありました。 そして、JR大阪環状線森ノ宮駅前で、大阪城公園を通り抜けるのがいつものパターン。(大阪城公園・森ノ宮入口から噴水広場を望む) 今日は、いつになく噴水が勢いよく水を噴き上げている。 噴水広場を横切り、東外堀沿いへと進む。(大阪城公園・東外堀沿いのヤカモチお気に入りのビュースポット) 北側に回り込んだところにあるのが桃園。(桃園) 桃園のハナモモも見頃を迎えています。(桃園・但し、これは復路で撮影の写真) 大阪城公園を通り抜け、京阪東口交差点で土佐堀通りを渡り、大川(旧淀川)に架かる天満橋を渡り、滝川公園で小休止。(滝川公園) 滝川公園も桜が満開。 梅田スカイビル到着は12時20分頃。 全席喫煙席という、CAFE PIAZZA POPOLOにて先ず昼食 ところが、灰皿が置かれていない。店内で煙草を喫っている人もいない。 何か変、と店内を見回すと、入り口を入った左側に喫煙室が設置されているではないか。何のことはない、店は「分煙方式」に営業方針を変更したのでありました。これなら何処にでもある店。席で煙草が喫える店というだけが取り柄(ヤカモチにとっては)であったのだから、もうこの店で昼食をとる理由もないということになる(笑)。 早々と食事を済ませて会場の部屋に行くと、既に平〇氏が来て居られました。 早速に、同氏とお手合わせ。 しかし、序盤からミスが続き、どんどん状況が悪くなるという最悪の展開。そんな状況の時に、村〇氏、福麻呂氏が続いてご到着され、隣で両氏の対局が始まりました。 劣勢のヤカモチ、いつ投げ出そうかと思うものの、隣はまだ序盤戦の段階なので、隣の勝負がつくまでと打ち続けることに。 隣が寄せに入ったところで、参りましたとヤカモチ。 初戦は中押し負け。 メンバーチェンジし、勝組同士で福麻呂氏vs平〇氏、負け組同士でヤカモチvs村〇氏が2戦目の対局。 今度は、数目差でヤカモチが勝ち、1勝1敗に。 最後は、福麻呂氏と対局。概ね勝利を手中にしていたが、最終盤で不用意に打った手で、左下隅の黒石十数石が殺されてしまい万事休す。 今日も1勝2敗と不本意な結果。これで、今年に入ってからの成績は3勝9敗と、まったくふるいません。 午後4時少し前に碁を終えて帰途に。 帰途は、JR鶴橋駅に立ち寄り、今月下旬に東京に出掛ける用向きができたので、新幹線の切符を買い求めることとしました。 ところが、窓口には長蛇の列。30分~40分程度時間を要する始末に。(花園ラグビー場) そんなことで、花園中央公園内にある花園ラグビー場スタジアム前に着いた頃は、暗くなりかかる直前といった感じでした。まあ、自宅に到着したのは、午後6時ちょっと過ぎでしたから、まだ暗くはなっていませんでしたけれど・・。 はい、今日も疲れました。腰も痛い(笑)。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2025.04.02

コメント(4)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 株主優待コレクション

- 焼肉きんぐで1129の日!

- (2025-11-30 04:54:24)

-

-

-

- 徒然日記

- ANTI NORMAL L/S Tee【Black x Yello…

- (2025-11-29 21:04:58)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- クマ対策に効果のあるものとは‼️⚠️

- (2025-11-30 10:34:48)

-