2025年05月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

ホシカメムシ

昨日(5/27)の銀輪散歩で見つけたのはヒメホシカメムシ。(ヒメホシカメムシ) チョコチョコと動き回るのでなかなか上手く撮れない。 何枚か撮った中で、比較的写りの鮮明なのはこの写真だけ。 体長1cm程度の小さなカメムシである。<参考>ヒメホシカメムシ・Wikipedia オオホシカメムシ・Wikipedia 虫関係の過去記事はコチラ。

2025.05.28

コメント(2)

-

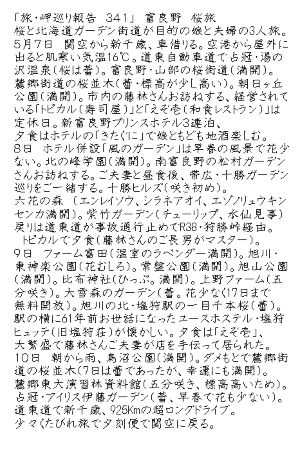

岬麻呂旅便り341・富良野桜旅

友人・岬麻呂氏から届いた旅便りです。 今回の旅は、「桜と北海道ガーデン街道が目的の、娘と夫婦の3人旅」とのことです。●「旅・岬巡り報告341」富良野 桜旅●同上 添付写真(その1) (その2)(その3) (その4)(その5) (その6) 素晴らしい写真の数々、いい桜旅をされたようで、何よりです。 ではでは、私達もご相伴させていただくことと致しましょう(笑)。5月7日関西空港→新千歳空港・レンタカー→占冠・湯の沢温泉→富良野・山部の桜街道→朝日ヶ丘公園→新富良野プリンスホテル(3連泊) 朝日ヶ丘公園の満開の桜、見事です。(朝日ヶ丘公園)(同上) 振り向けば、遠き雪山、なびく雲。 山裾の高みに、この旅の宿なる新富良野プリンスホテルが見える。(雪山とホテル・朝日ヶ丘公園から撮影) そのホテルの窓から、暮れゆく富良野盆地を眺めつつ・・。(富良野盆地) 森は既に暗く、ニングルテラスに灯がともる。 夕食は、ホテルの「きたぐに」でとられたそうですが、ご同行のお嬢様ともども地酒を楽しまれたとのこと。(ニングルテラス) 静かに夜が更けてゆきます。5月8日風のガーデン→北の峰学園→山部の桜→南富良野・松村ガーデン→帯広・十勝ガーデン→十勝ヒルズ→六花の森→紫竹ガーデン→R38・狩勝峠経由帰還 旅の二日目は、青空の広がる好い天気。(風のガーデン) ホテル併設の「風のガーデン」は「早春の風景で花少ない」とのこと。(北の峰学園) 北の峰学園の桜は満開です。(麓郷展望台) 麓郷展望台からの雄大な眺めです。 この景色からは、大伴家持の「立山の賦」(万葉集巻17-4000)という歌を連想するのであるが、長歌なので、全文引用は面倒、その反歌を引用して置きましょう。立山(たちやま)に 降り置ける雪を 常夏(とこなつ)に 見れども飽かず 神(かむ)からならし (大伴家持 万葉集巻17‐4001)<立山に降り積もった雪は、夏中ずっと見ていても飽きない、その神聖さのゆえであるらしい。> 麓郷展望台に大伴家持がやって来ていたなら、どんな歌を作ったことだろうか(笑)。 大伴池主が「立山の賦」に和した歌というのもあるが、その冒頭の数句「朝日さし そがひに見ゆる 神ながら 御名に帯ばせる 白雲の 千重を押し分け 天そそり 高き立山・・(同巻17-4003)」などは、この眺めに似合いであります。 そして、山部の桜。(山部の桜) 満開、奥の雪山と相俟って、これまた見事な眺めです。(同上) 南富良野の松村ガーデンをご訪問。松村ご夫妻と昼食を共にされ、昼食後は同ご夫妻と十勝ガーデン巡りをご一緒されたそうです。 十勝ヒルズの桜はチラホラ咲き。十勝ヒルズ まだちらほらの 山桜 咲ける丘辺を 富良野のどちと (偐岬麻呂)(十勝ヒルズ) こちらは、中札内村にある六花の森。(六花の森) 六花の森では、エンレイソウ、シラネアオイ、エゾノリュウキンカなどが満開であったとのこと。 ヤカモチは先日、4月28日に川越を銀輪散歩したのであるが、その折に、西武新宿線・本川越駅の駅前広場にて、川越市と中札内村とが姉妹都市提携の関係にあることを示す標識を目にしたのでありました。 川越市出身の画家、相原求一朗の縁で成立した提携らしいが、この「六花の森」を運営している(株)六花亭は「中札内美術村」という施設も経営していて、その美術村内に相原求一朗美術館が開設されているとのこと。 因みに、駅前広場の標識によると、本川越駅前広場と中札内村との間の直線距離は816kmだそうです。<参考>川越銀輪散歩(その4) 2025.5.16. 相原求一朗・Wikipedia(紫竹ガーデン) 紫竹ガーデンでは、可愛いチューリップも。(山部の桜<夕刻>) 暮れかかる頃、山部の桜をまた見つつ、ホテルへと帰ります。 帰ろ、帰ろ、花見て帰ろ 山部の桜 見て帰ろ 帰途は、道東道が事故で通行止め、国道38号、狩勝峠経由のルートとなりました。 夕食は「トピカル」で。 このお店は藤林氏のご長男がマスターをされているらしいですが、上記の松村氏とご同様、藤林氏も亦、度々の北海道旅行を通じてお知り合いとなり、親しくお付き合いされるようになったということであるのでしょう。 このように旅を通じて現地に知人・友人ができてしまうと、もう通りすがりの旅行者という感じではなくなり、その地の見え方、感じ方も、旅の味わい方も、違ったもの、より深いものになるのでしょうね。幾十年 旅行き行きて どちとなり 通り過ぐべき 地にはあらなく (偐岬麻呂)5月9日ファーム富田→旭川・東神楽公園→常盤公園→旭山公園→比布神社→上野ファーム→大雪森のガーデン→塩狩駅・一目千本桜 この日は、先ず富田ファームに立ち寄り・・。(ファーム富田) 温室ですが、ラベンダーの花が咲き群れています。(東神楽公園) 旭川の東神楽公園の桜は、あらかた散ってしまって、花むしろ状態。 常盤公園は満開です。(常盤公園) 旭山公園も満開の桜。(旭山公園) 比布神社も満開。(比布神社) 上野ファームは、チューリップ、スイセンが満開。 桜は五分咲きでした。(上野ファーム)(大雪高原) 大雪高原の桜はまだ蕾。 大雪森のガーデンも、花が少なく桜も蕾、17日まで無料開放という状態でありました。(大雪森のガーデン) 塩狩峠一目千本桜もまだ蕾。(塩狩峠一目千本桜)(大雪山・旭川の北部から撮影) 夕食は「えぞ壱」、とのこと。5月10日鳥沼公園→麓郷街道の桜並木→麓郷東大演習林資料館→占冠・アイリス伊藤ガーデン→新千歳空港→関西空港 この日は朝から雨。(鳥沼公園) 鳥沼公園は満開。(同上)(布礼別男山神社)(麓郷東大演習林資料館) 麓郷東大演習林資料館の桜は五分咲き程度。 標高が高い所為だろう。 しかし、麓郷街道の山桜並木は満開。 雨は降る降る、桜は盛り。 7日にはまだ蕾状態と見えたので、ダメ元と来てみたら、なんと満開。 (麓郷街道・山桜並木) 終わりよければすべてよし。 今年の桜旅もこれが納めの旅となるのでしょうが、納めに相応しい素敵な桜旅となったようです。(雨の・・山部の桜) 帰ろ帰ろ、花見て帰ろ、雨の山部の、花見て帰ろ 上記の中札内村・本川越駅前広場間直線距離816kmよりも100km余も長い、全925kmの超ロングドライブ、お疲れ様でした。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2025.05.22

コメント(8)

-

銀輪散歩・マンホール(その28)

銀輪散歩などで見かけたマンホールの写真です。 一昨年の11月以来ですから、ほぼ1年半ぶりのマンホール記事です。 今回も、全32点中13点と半数近くの写真が、友人・岬麻呂氏の撮影によるものでありました。(注)●は、友人・岬麻呂氏撮影のもの。<参考>フォト蔵のマイアルバム「マンホール」の写真はコチラ。 過去のマンホール関連記事はコチラ。1.北海道利尻郡利尻富士町(利尻山と町の木エゾマツ、ナナカマド、町の花リシリヒナゲシの図柄)2、北海道礼文郡礼文町(レブンアツモリソウの図柄)(注)礼文町のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その20)3.北海道天塩郡天塩町(町の木エゾヤマザクラと町の花ハマナス、町の鳥コガラの図柄)(注)天塩町のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その16)4.川越市のマンホール(時の鐘、蔵造りの町並みなど小江戸川越の風景の図柄)(市の花ヤマブキの図柄)(時の鐘、蔵造りの町並みの図柄)(消火栓)5.八尾市(八尾の「八」にちなんだ八角形を中心に外側に市の花「菊」と河内木綿の実を配し、内側に糸車で糸を紡ぐ女性の姿を配した図柄)(注)八尾市のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その1)(その3)(その9)6.堺市(市制100周年記念、南蛮船と日本最古の洋式木造灯台の図柄)(注)堺市のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その9)(その10)(その13)7.宇治市(宇治橋と紅葉の図柄)(注)宇治市のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その3)8.生駒市(ロボットと市の木イチイガシの図柄)(注)生駒市のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その7)9.橿原市(対戦型ゲーム「ストリートファイター2」の図柄 左:リュウ、右:春麗)※このゲームの製作会社の創業者が橿原市出身であったことからコラボが成立したとのこと。(注)橿原市のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その3)10.熊本県球磨郡相良村(●清流・川辺川を泳ぐ鮎の図柄)11.熊本県球磨郡山江村(●ホタルの図柄)12.熊本県球磨郡五木村(●村の花ツバキの図柄)13.熊本県球磨郡多良木町(●百太郎堰と町の花、百太郎ツツジの図柄)14.熊本県球磨郡湯前町(●日本一の親子水車と町の花ツツジの図柄)15.宮崎県児湯郡西米良村(●村のキャラクター、カリコボーズの「ホイホイ君」の図柄)※狩子坊主というのは村に住む精霊(妖怪)とのこと。16.日南市(●消火栓)17.串間市(●ポケふた)18.南城市(●旧沖縄県島尻郡玉城村時代のもの)※何の図柄かは不詳であるが、約600年前に存在したという「玉城城」の石垣を表現しているのだろうか。 これは第四であるが、第一から第五まで、それぞれ図柄の異なるものが存在するようです。(注)南城市は島尻郡の佐敷町、知念村、玉城村、大里村の合併により誕生。19.沖縄県島尻郡久米島町(●旧仲里村時代のもの 国の指定文化財である久米島紬の絣模様と伝統的な燕模様の図柄)(●旧具志川村時代のもの 天然記念物クメジマボタルと琉球松の銘木「五枝の松」の図柄)※久米島町は平成14年4月1日に仲里村と具志川村が合併して誕生した町である。(注)久米島町のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その21)20.沖縄県国頭郡恩納村(●村の花ユウナ<オオハマボウ>と恩納岳、万座毛、ヨットの図柄)21.石垣市(●リュウキュウアカショウビンの図柄)(注)石垣市のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その18)22.新潟市(星と雀と波の図柄)※北原白秋作詞、中山晋平作曲の童謡「砂山」(海は荒海、向こうは佐渡よ/すずめ啼け啼け、もう日は暮れた/みんな呼べ呼べ、お星さま出たぞ)をモチーフにした図柄だろう。(注)新潟市のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その2)(その4)(その5)(その6)(その8) (その15)(その20)(その22)23.会津若松市(松と磐梯山の図柄)(市の花タチアオイの図柄)(注)会津若松市のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その16)(その26)24・大阪府(規格品タイプか 中央の府章が市章に入れ替わっている同じデザインの東大阪市のマンホールがある<(その1)参照>)(大阪府警信号機用)(注)流域下水道など大阪府管理のマンホール掲載過去記事は次の通り。 (その1)(その9)(その14)

2025.05.19

コメント(4)

-

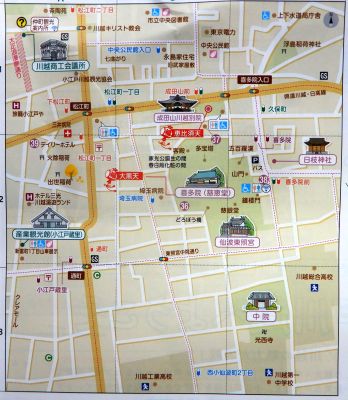

川越銀輪散歩(その4)

(承前) 囲碁例会の記事で中断しましたが、川越銀輪散歩の記事を続けます。 廓町交差点から坂道を南へと下って行きます。 川越高校を左に見て、突き当たったところで右折、西へ。一つ目の信号で左折し、南へ。中央公民館の前を過ぎて、突き当りを左(東)へ。一つ目の辻を右折し南に進むと、広い道路(県道川越日高線)に出た。(喜多院周辺マップ<散策ガイド掲載地図>) 信号を渡ると、川越大師喜多院である。(喜多院)<参考>川越大師喜多院 喜多院・Wikipedia 右隣には、成田山川越別院があったが、それを横目にゆるやかな石畳の坂道を上って行く。(同上・案内図) 坂を上り切ったところに休憩所があり、その一角には灰皿が設置されていて、喫煙所という表示。 と来れば、先ず一服するしかない(笑)。(上掲の案内図の現在地とある場所の右側の茶色屋根の表示が休憩所。屋根と柱があるのみで壁はない。ベンチが並んでいる。最近の喫煙所は樹脂製板で囲い込まれて外とは遮断された構造になっているのが殆どであるから、ここの喫煙所はおおらかである。) 休憩所近くにトレンクルを駐輪して、境内を暫し散策。(同上・多宝塔)(同上・多宝塔説明碑)(同上・慈恵堂)(同上・慈眼堂) 慈眼堂には天海大僧正の廟所があるとのことだが、遠くから眺めて撮影しただけで、やり過ごしたので、委細は知らずであります。(同上・五百羅漢1)(同上・五百羅漢2) 駐輪して置いた場所に戻り、トレンクルを手押ししながら、境内を横切り、山門から表に出る。(同上・山門)(同上・山門説明碑)(同上・山門前、左手は菓子舗 紋蔵庵喜多院門前店) 山門前の風景はこんな感じです。 川越はサツマイモのスイーツが名物らしいが、左手に写っている紋蔵庵という店で、サツマイモを原材料にして作られたお菓子を買い求め、腰痛でお世話になっている整体院に宅急便で送って貰うよう手配して置きました。 山門右側にあるのが、天海大僧正像。 この山門を建立させたのが天海であるから、まあ、山門前に像が建っているのも頷けるというもの。(天海大僧正像)(同上・副碑)<参考>天海・Wikipedia 天海は徳川家康の信頼が厚く、その側近として、江戸幕府初期の朝廷政策、宗教政策に深く関与した人物であるが、27世住職として当寺に入り、寺号をそれまでの無量寿寺北院から喜多院に改めさせたとのこと。(日枝神社)<参考>日枝神社(川越市)・Wikipedia 日枝神社は、円仁(慈覚大師)が、天長7年(830年)に喜多院(当初の寺号は無量寿寺)を創建した折に、その鎮守として、貞観2年(860年)に坂本(滋賀県大津市)の日吉大社を勧請したものとのこと。(同上・拝殿)(同上・説明碑) 喜多院の山門左手の菓子舗・紋蔵庵の東側の路地を右(南)へ行くと、仙波東照宮というのがあったので立ち寄る。(仙波東照宮・随身門 写真奥に写っているのが石鳥居)(同上・説明碑)<参考>仙波東照宮・Wikipedia 仙波東照宮|川越大師喜多院 (同上・石階段、正門、拝殿) ここでも、石階段を上るのを回避し階段下までで引き返しましたので、拝殿を遠望したのみ、その先の状況などについての取材は「なし」であります。これもこのところの腰痛の所為ですな。(同上・修理経緯報告の碑) 修理部会と書かれているのだろうか。見慣れぬ字体なので読めません。 内容は修理委員長による修理完成の報告のようです。(同上・説明碑) 仙波東照宮は、日光、久能山と並ぶ日本三大東照宮だそうですが、日本三大大仏同様に3番目については何かと異説がある三大なのかもしれない。 仙波東照宮を出て、やって来た道を南へ。 一つ目の辻を右折すると、その道は地図によると東照宮中院通りという名前らしい。この道を西に向かう。いくつかの信号交差点を通り過ぎ、本川越駅前の中央通りに出る。 駅前広場で小休止。 駅ビルを背に何ともなく眺めていて目に入って来たのはこの標識。 「オータン市・フランス←」、セーレム市・アメリカ↑」、中札内村・北海道→」、「小浜市・福井県→」などが表示され、この地点からのそれぞれの地への距離が併記されている。 一瞬、これは何じゃい?とおもったものの、すぐに思い当たったのは、川越市と姉妹都市提携をしている町を示しているのだろうということ。 で、帰宅後に調べてみると、オータン市とは2002年10月18日に姉妹都市提携している。セーレム市とは1980年8月1日に姉妹都市提携をしている。中札内村とは2002年11月30日に友好都市提携をし、小浜市との姉妹都市提携は1982年11月30日である。(本川越駅前広場の標識) 標識に記載のセーレム市(SALEM)というのは、ヤカモチの記憶ではセイラム事件のセイラムのことだろうと思った次第。 魔女狩り、魔女裁判の事件であるが、説明できるほどの正しい記憶、知識は持ち合わせないので、下記にWikipediaの解説記事を貼って置きます。 興味をお持ちのお方はご覧ください。<参考>セイラム魔女裁判・Wikipedia<追記訂正>上記セイラム事件はマサチューセッツ州にあるセイラム市でのことで、川越市が提携しているのは、オレゴン州にある同名のセイラム市であったようですから、ヤカモチの勘違いでありました。謹んで訂正して置きます。> 以上で、川越銀輪散歩全4巻(笑)完結であります。 懲りずに最後までお読みいただいた皆さまには感謝です。(完)<参考>銀輪万葉・関東編

2025.05.16

コメント(6)

-

囲碁例会・青葉の銀杏並木を通り抜けて

川越銀輪散歩の記事は一時お休みして、今日は囲碁例会の日でありましたので、その記事をアップします。 いつもの通り、CB(クロスバイク)で自宅を出発。 西へ、北へ、西へ、北へとジグザグに進み、最後は中央大通りに入ってこれを西へと走るのであるが、今日は信号のタイミングが悪く、極めて早い段階、吉田駅前で中央大通りに入ることとなりました。 西向きに進む道の信号が青である限りはこれを進むこととし、極力中央大通りに入るのを遅らせることにしているのだが、今日は西向きが全て赤で北向きの青に従い走っていたら、中央大通りの吉田駅前交差点まで来てしまったという次第。 信号のタイミングがいいと、河内中野南交差点とか横枕交差点とか横枕西交差点とかで中央大通りに入ることもあるので、今日は随分と東寄りの地点で中央大通りに入ってしまったということになる。 まあ、どうであっても50歩100歩で大差ないのであるから、これはヤカモチのつまらぬこだわり、意味の無いこだわりではある。(大阪城公園・森ノ宮入口) そして、いつもの通り森ノ宮駅前から大阪城公園に入ります。 写真奥の噴水広場へと進み、これを横断し、堀端沿いの道を走る。(同上・銀杏並木、右側は桃園である) 青葉繁る銀杏並木の道を通り抜けて、大阪城公園を通過。 天満橋で大川を渡り、いつもの滝川公園で小休止。 水分補給と煙分補給であります。(滝川公園) 滝川公園は、保育園児たちが楽しそうに群れ遊んでいました。 囲碁会場の部屋のある梅田スカイビル到着は11時20分前後。 昼食には少し早いのであるが、地階のCAFE PIAZZA POPOLOでパスタランチ&コーヒーです。(CAFE PIAZZA POPOLOの喫煙室) 客はたれとてもなかりき、でヤカモチが一番乗り。 注文してからパスタが運ばれて来るまでの間を利用して、先ずは喫煙室へと入る。ヤカモチだけなので、タバコを喫いながら、喫煙室内部の様子を撮影。写真に写っている緑色の椅子が部屋の四隅に置かれているのだが、その一つ、奥の椅子に坐って入口方向に向けての撮影です。 昼食を終えて、店を出る。 今日の出席者は4名と見込まれたので、地階の並びにある菓子屋さんでミニドーナツ4個を買い求める。 ヤカモチの分1個と残り3個は他の出席者の茶菓子にという考え。 部屋に行くが、当然にヤカモチの一番乗り。 碁盤と碁笥の用意をして待つこと30分余。 平〇氏が来られたので同氏とお手合わせ。 これはヤカモチの中押し勝ち。序盤でミスをされたので、それを挽回せんとやや強引な打ち方が目立ち、ヤカモチペースの楽な展開となりました。 その勝負がほぼついた頃に、福麻呂氏と村〇氏がご来場。 2局目は福麻呂氏と対局。これも10目余の差でヤカモチの勝ち。 一気に3連勝と意気込んで、村〇氏と打ちましたが、序盤のミスで苦しい展開となり中押し負け。本日は2勝1敗でした。 帰途は、なにわ筋を南に走り、本町から東に向かい、大阪城公園の桜広場を通り抜けて、中央大通りを東へ。後は逆ジグザグで自宅まで。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2025.05.14

コメント(6)

-

川越銀輪散歩(その3)

(承前) 昼食を済ませ、来た道を廓町交差点まで引き返し、川越氷川神社に向かうこととします。(氷川神社・川越城本丸御殿周辺マップ 散策ガイド掲載地図<再掲>)(川越氷川神社)<参考>氷川神社(川越市)・Wikipedia 川越氷川神社|川越總鎮守氷川神社のご紹介 廓町交差点まで戻り、これを右折、北へと坂道を下って行くと、400m程で、川越氷川神社です。 上掲写真の「一の鳥居」の左裏手にトレンクルを駐輪し、境内を散策することとします。(同上・拝殿) 境内は参拝客でいっぱい。これでは、参拝しお賽銭を投げ入れるのにもかなり時間を要しそうです。(同上・八坂神社)(同上・境内図)(同上・川越氷川祭の山車行事説明碑) 拝殿から右手に行くと太田道灌が手植えしたという竹と歌碑があった。(同上・太田道灌手植えの矢竹)(同上・太田道灌手植えの矢竹と歌碑)老いらくの 身をつみてこそ 武蔵野の 草にいつまで 残る白雪 川越城の築城にあたった太田道灌が、城の戌亥の方角にあったこの氷川神社を城の守護神として尊崇し、自らこの矢竹を植えて、この歌を献納したとのこと。 道灌の矢竹と歌碑の脇からご神木があるという場所に通じる回廊に入って行くと、回廊は右に直角に曲がって、護国神社の参道を横切り、奥の何かの建物へと通じているようだったが、正面奥突き当りに結界が置かれていて、そこから先への一般人の立ち入りは禁止されていた。 引き返して、ご神木の方に回る。(同上・回廊) ご神木は撮らなかったが、これを通り過ぎて進むと一般道に出てしまった。(氷川橋) 川越氷川神社の裏手、北側には新河岸川が流れている。 架かっている橋は氷川橋という銘板。 川の両岸はずっと桜並木が続いているから、もう少し早くに来れば満開の桜を楽しめたことであったろう。 一般道に出てしまったついでにと川を背に振り返ると旧上尾街道という碑が目に入った。(旧上尾街道の碑)(旧上尾街道) 地図で見ると、県道川越上尾線は氷川町交差点で、氷川神社の東側の宮下橋で新河岸川を渡り、そこから右に曲がって同神社の南側、一の鳥居前を東西に通じる道となっているが、この旧上尾街道は、氷川町交差点から氷川橋で新河岸川を渡り、氷川神社境内地の西側に沿って南(上掲写真では正面奥)へと坂を上り、県道川越上尾線に再び合流している。 ひょっとすると、氷川神社目指して廓町交差点から北へと下って来た坂道が既に旧上尾街道であったのかもしれないが、その辺のところはよくは分からない。 再び、氷川神社境内に引き返し、トレンクルを駐輪した場所に戻る。 氷川神社をアトにし、旧上尾街道なのかどうか不明なまま廓町交差点へと坂道を上り、そこから下りになっている坂道を喜多院へと走り下りますが、本日はここまでとします。 ただ、ヤカモチとしての心残りは、氷川神社境内図を注意して見れば気付けた筈の、山上憶良の歌碑と人麻呂神社を見落としたこと。 で、帰宅後に田村泰秀編「萬葉千八百碑」で調べてみると、その歌は万葉集巻5-800~1の「令反惑情歌」でありました。 同書によると、歌碑は「題詞、序とも端正な隷書体で11行に刻載」とあるので、少し長くなりますが、題詞、序、長歌、反歌の全体を以下に紹介して置きます。 また、ネット検索の結果、同歌碑の写真が見つかりましたので転載させていただきます。(山上憶良歌碑)※上掲憶良歌碑写真は下記サイトからの転載です。アラさんの隠れ家|万葉歌碑巡り|埼玉県川越市氷川神社の万葉歌碑神(じん)亀(き)五年七月二十一日、 筑前国守(ちくぜんのくにのかみ)山上憶良上(たてまつ)る。(神亀5年7月21日、筑前国守山上憶良が献上いたします。)或(まど)へる情(こころ)を反(かへ)さしめし歌一首 序を并(あは)せたり(心の迷いを正そうとした歌1首と序)或有(ある)人(ひと)、父母を敬(うやま)ふことを知りて、侍養(じやう)することを忘れ、妻子を顧(かへり)みずして、脱屣(だつし)より軽(かる)しとす。自(みづか)ら異俗先生(いぞくせんせい)と称す。意気は青雲の上に揚(あ)がると雖(いへど)も、身体は猶(なほ)し塵(ぢん)俗(ぞく)の中(うち)に在り。未(いま)だ修行し得道(とくだう)するに験(しるし)あらざる聖(ひじり)か。蓋(けだ)しこれ山沢(さんたく)に亡命(ばうめい)する民ならむ。所以(このゆゑ)に三綱(さんかう)を指(さ)し示し、更に五(ご)教(けう)を開き、これに遺(おく)るに歌を以し、その或(まど)ひを反(かへ)さしめむとす。歌に曰(いは)く、(ある人が父母を尊敬すべきことは知っているのに世話しようともせず、妻子などは見向きもしないで脱ぎ捨てた藁沓ほどにも思わない。自分で異俗先生と名乗っている。意気込みこそは高空の雲の上まで届くほどだが、身はいまだに俗世にとどまっている。修行して道を得た確かな証拠がまだ現れない仏門の聖か。おそらくは山川に逃れる流民なのだろう。そこで、君臣、父子、夫婦の三綱の道を逐一教えた上に、父は義、母は慈、兄は友、弟は恭、子は孝たるべしという五教の教えを説き聞かせ、歌を贈ってその考え違いを改めさせようとする。その歌に言う、)父母を 見れば尊(たふと)し 妻子(めこ)見れば めぐし愛(うつく)し 世の中は かくぞことわり もち鳥(どり)の かからはしもよ 行(ゆ)くへ知らねば うけ沓(ぐつ)を 脱(ぬ)きつるごとく 踏(ふ)み脱(ぬ)きて 行(ゆ)くちふ人は 石木(いはき)より 生(な)り出(で)し人か 汝(な)が名告(の)らさね 天(あめ)へ行かば 汝(な)がまにまに 地(つち)ならば 大君(おほきみ)います この照らす 日月(ひつき)の下(した)は 天(あま)雲(くも)の 向(むか)伏(ぶ)す極(きは)み たにぐくの さ渡る極(きは)み 聞こし食(を)す 国のまほらぞ かにかくに 欲(ほ)しきまにまに 然(しか)にはあらじか(万葉集巻5-800)(父母を見れば尊い、妻と子を見ればいとしくかわいい、人の世はそれが当たり前だ。とりもちにに掛かった鳥のように離れがたいことだ。これから自分は何処に行くかわからないのだからと、穴のあいた沓を脱いでしまうに、家族を踏みつけにして捨てて行くという人は、岩や木から生まれ出た人なのか、あなたの名を名のりなさい。天へ行ったら思い通りにするがよい。地にあるからは、天子様がいらっしゃるのだ。地上を照らす日と月との下は、空の雲が垂れる遠い彼方まで、またヒキガエルが這って行く地の果てまで、天子様の治め給うすぐれた国である。あれやこれやと自分のしたい放題に、それではいけないのではないか。) 反歌ひさかたの 天(あま)路(ぢ)は遠し なほなほに 家に帰りて 業(なり)をしまさに (同巻5-801)(<ひさかたの>天に到る道は遠い。素直に家に帰って仕事をしなさいな。) 家に帰って仕事をしなさいとは、浮かれ気分で参拝に押し寄せているであろう大多数の観光客に対しては何やら興醒めな歌であるが、ヤカモチ同様、これに気付く人も殆どないから、これでいいのだろう(笑)(つづく)<参考>銀輪万葉・関東編

2025.05.13

コメント(6)

-

川越銀輪散歩(その2)

(承前) りそなコエドテラスと道路を挟んで向かいに長喜院という寺があった。(長喜院・山門) 長喜院は曹洞宗の寺院。<参考>新編武蔵風土記稿「冷月山と號す、曹洞宗、喜多町廣済寺の末寺なり、天文・永禄の頃大道寺駿河守が甥、大道寺権内長喜と云もの此地に住せり、後遺跡に當寺を草創す、此人永禄五年十二月十一日没せり、法名を冷月長喜居士と號す、よりて山號寺號とせり、開山大翁文禄元年九月三日寂す」 川越城主の甥の大道寺権内長喜の屋敷が、彼の没後、彼の法名「冷月長喜居士」をとり、冷月山長喜院という寺になったとのこと。(同上・本堂1) 人物が入ってしまったので、彼らが立ち去るのを待って、もう1枚。(同上・本堂2)(同上・苦行の釈迦像) 本堂の左手前にある釈迦像は悟りを開く前の苦行に精進されている姿を表現した珍しい像。ラホール美術館所蔵の原寸大レプリカとのことです。(同上・苦行の釈迦像説明碑)(同上・牡丹の花とミツバチ) 境内の一角に植えられていた牡丹が花を咲かせていて、ミツバチが花粉まみれになって花から花へと飛び交っていました。 長喜院を出て、通りを北へ50mほど行くと右手に「時の鐘」が見えてきました。(時の鐘) 人が多いので路地には入らず、通りを北へ直進です。 この付近では自転車には乗らず、手押しで歩いています。(札の辻)(同上説明碑) 札の辻交差点で右折し、東へ。 ここでようやく蔵造りの町並みが終わり、通行人も減り、自転車に乗って走れる環境になったので、トレンクルに乗り、川越城本丸御殿に向かって走ることとします。(川越城本丸周辺マップ・散策ガイド掲載地図) 市役所前交差点から川越市役所庁舎を左に見て廓町交差点へと走る。 廓町交差点に出る手前100mほどの処に、川越城中ノ門堀跡という標識があったので、立ち寄ってみる。 廓町交差点から北へと延びている道は突き当りが川越氷川神社であるが、氷川神社に向かってゆっくりした下り坂になって居り、南に延びている道もかなり急な下り坂になっているから、この付近一帯は高台になっているのだろう。(川越城中ノ門・堀跡の碑)(同上・堀跡)(同上・説明碑1)(同上・説明碑2) 廓町交差点から200mほど東に進むと、川越城跡本丸エリアへの入口。(川越城跡)<参考>川越城・Wikipedia 自転車の乗り入れは禁止となっているので、トレンクルは手押しにて歩いて行く。 写真の正面奥(南方向)に直進すると東向きに建っている本丸御殿の前に出る。(同上・エリアガイドマップ)(川越城図の碑) はい、本丸御殿です。(同上・本丸御殿1)(同上・本丸御殿2) 校外学習の中学生の一団と遭遇しましたが、御殿の前、東側は広い空間になっている。 初雁武徳殿と刻された石標が建っているが、本丸御殿は昭和初年からの一時期、初雁武徳殿と名を改め、武道館として使われていたようです。(同上・本丸御殿3)(同上・本丸御殿再建の辞 碑) 本丸御殿から300m南に下った地点に富士見櫓跡なるものが地図には載っているが、その辺りまでが本丸ということになるのだろう。 そこが城内一の高所であったようだが、地図を子細には見ていなかったので、気付かずやり過ごしてしまいました。 本丸御殿東側の広場から南東方向を眺めていて目に入ったのが、「とうりゃんせの唄発祥の地・三芳野神社」という看板。(三芳野神社)<参考>三芳野神社・Wikipedia ♪とうりゃんせ、とうりゃんせ、ここは何処の細道じゃ♪ この歌に出て来る「天神様の細道」というのは、この三芳野神社の細道でありましたか。(同上) ということで、ヤカモチは上の写真で言うと、画面左手奥から境内地に入って来たのですが、少しでも「細道」らしき雰囲気を出そうと、石鳥居を潜って参道を少しばかり下った処で、振り返って撮影したという次第。(同上・拝殿)(同上・説明碑)(同上・蛭子社)(同上・大黒社)(同上・わらべ唄発祥の所碑&川越城七不思議碑) 社殿の南西側広場には、わらべ唄発祥の地の碑に並んで川越城七不思議の碑もありました。 川越城七不思議は初耳ですが、興味のある人は下掲写真をクリックしていただき、大きいサイズのフォト蔵写真でお読みください。(同上・川越城七不思議説明碑) 碑の前にベンチがあり、先客が立ち去られたので、それに腰掛けることとする。境内の大楠の写真を撮ったり、加熱式タバコを取り出して一服するなど、休憩をしていたら、小学生の一団が何人かの先生に引率されてドヤドヤとやって来て、整列。腰を下ろして先生からの注意事項の伝達を受けていました。 どうやら、この広場でお弁当タイムとするようで、「先生の目の届く範囲内で各班に分かれて昼食をとるように・・」などのことが聞き取れました。(同上・大楠) はてさて、社殿修復工事に伴い、伐採されることになった大楠とは、この写真のクスノキなんだろうか。(同上・大楠説明碑) ということで、ヤカモチは退散であります。 立ち去ろうとするヤカモチに、男性の先生が「すみませんねえ。」と声を掛けて来られましたが、「いえいえ、こちらこそすみませんです」のヤカモチでありました(笑)。 時刻はすでに正午を過ぎていたので、ヤカモチも近場で昼食とします。 では、ここでお昼休みとし、続きは明日以降に。(つづく)<参考>銀輪万葉・関東編

2025.05.12

コメント(4)

-

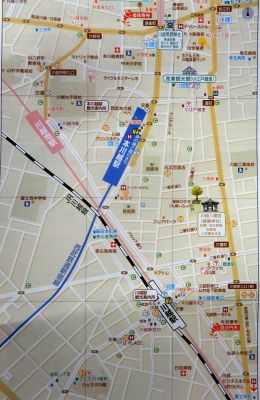

川越銀輪散歩(その1)

東京に出掛けたついでの、もう一つの銀輪散歩です。 トレンクル(小型折りたたみ自転車)を持って山手線で池袋駅まで行き、そこで乗り換えて、大宮経由川越で下車。 江戸の面影を残す町並みがあり、小江戸川越と呼ばれているということは予てより聞き知っていたが、それ以上の知識は何もなく、思い付きで出かけて来たに過ぎないので、先ずは駅構内の観光案内所に立ち寄り、情報収集。 観光案内所で頂戴したのが、「時薫るまち・小江戸・川越散策ガイド」(以下単に「散策ガイド」という。)というパンフレット。 これを唯一の頼りとして、JR川越駅前をトレンクルで出発。(川越駅周辺マップ・散策ガイド掲載地図) 何を見るという目的もなくやって来たので、さて何処へ行くかと考えても焦点が定まらない。 駅周辺マップで目にとまった「川越熊野神社」を目指すこととする。 クレアモールとある道を北進するのが近道のようだが、観光客が道を塞がんばかりに群れ歩いているので、自転車での走行は困難と判断。アカシア通りを北西に進み、本川越駅前に通じる広い通りに出て、これを北進することとする。 西武新宿線の本川越駅の前を通過して、川越熊野神社に到着。(川越熊野神社・八咫烏) 先ず出迎えてくれたのは八咫烏。 八咫烏と言えば、神武東征の折、生駒山越えで大和に入ろうとして長髄彦に阻まれ失敗、熊野から大和に入ることになるのだが、この時に道案内をしたのが八咫烏。この八咫烏の手引きに従い、その先頭に立ったのが大伴氏の日の臣。その功により「道の臣」という名を神武天皇から頂戴しているから、まあヤカモチとも無縁ではないということになる(笑)。(同上・拝殿)(同上・鳥居) どうやら、今回もヤカモチ流にて、裏口から境内に入ったようです。 駅前出発の際、人がぞろぞろ歩いているので自転車での進入を諦めたクレアモールという通りに面した方が表玄関であったようです。一応、表の顔の鳥居と社名標石も拝見して、トレンクルを駐輪している裏口へと引き返します。(同上・元杢網歌碑) 拝殿右手奥に狂歌師杢網の歌碑がありました。山さくら 咲けば白雲 散れば雪 花見てくらす 春ぞすくなき (落栗庵杢網)(同上・元杢網歌碑副碑)<参考>狂歌師元の杢網のこと 「元の木阿弥」をもじってのふざけた名前であるが、勿論、この狂歌師のことは存じ上げず、この碑によってその名を初めて知ったものであるが、先の「東京ついで銀輪散歩」で「恐れ入谷の鬼子母神」という地口(洒落)が太田蜀山人の作だということを知ったばかりであったから、同時代に活躍した狂歌師という繋がりで、この杢網さんに遭遇したのも「ご縁」というものであったのでしょう(笑)。蜀山人 恐れ入谷の 鬼子母神 熊野神社に 元の杢網 (偐阿弥)<参考>入谷鬼子母神&小野照崎神社 2025.5.4. 熊野神社の裏口から北に少し進むと蓮馨寺という寺があった。(蔵造りの町並み周辺マップ1・散策ガイド掲載地図)(同上2・散策ガイド掲載地図)(蓮馨寺) 蓮馨寺には、ヤカモチ流を返上し、正面玄関から入ります。(同上・呑龍堂 正面から)(同上・呑龍堂 少し角度を変えて)(同上・説明碑) 上掲の説明碑に記載の通り、蓮馨寺は、天文18年(1549年)に川越城主大導寺政繁が母の蓮馨尼を追福するため、感誉上人を招いて開山した浄土宗の寺である。<参考>蓮馨寺・Wikipedia 蓮馨寺/Home (同上・呑龍堂右隣のお堂) 「孤峯山」という蓮馨寺の山号を記した扁額か掲げられているが、何というお堂なのかは分からない。このお堂を背に鐘楼の方を向いて坐っていると、左手にお団子屋さん(名代焼だんご・松山商店)が目に入った。 この流れからは「焼き団子を買い求めて食べました」となるのが普通なんだろうが、さにあらず、ヤカモチはただ、眺めていただけなのでありました。(林崎甚助重信終焉之地碑)<参考>林崎甚助・Wikipedia 林崎甚助は、戦国時代から江戸時代前期にかけての剣客、武芸者。 居合(抜刀術)の始祖とされる。 旅先の地、川越で終焉を迎え、この蓮馨寺で葬儀が執り行われたとのことである。 林崎甚助の碑の右隣にあるのが、将監地蔵尊。(将監地蔵尊)(同上・説明碑)(蔵造りの町並み) 中央通りの仲町交差点から札の辻交差点までの450mほどが「蔵造りの町並み」の続く、川越一番街商店街で、人気のエリアということもあって、道を行く人の姿も多くなる。 人の顔が写り込んでいる写真はこれを消し込む作業を経ないとブログなどに掲載するのは不適切であろうから、このように点々とコチラ向きに歩いて来る多くの人物が写っている写真は厄介である。(同上2)(同上3)(同上4)(同上・説明文、散策ガイドより) 江戸黒と呼ばれる黒漆喰仕上げの壁が特徴の蔵造りの店舗が立ち並ぶ一角に、異彩を放っているのが、白煉瓦の西洋建築、りそなコエドテラス。(旧第八十五銀行本店・りそなコエドテラス)<参考>りそなコエドテラス・Wikipedia 現建物は、第八十五銀行本店として1918年に再建されたもの。 1996年12月に埼玉県初の国の重要有形文化財に登録された。 2020年6月19日を以って埼玉りそな銀行川越支店としての営業は終了し、2024年5月15日からは複合施設「りそなコエドテラス」にリニューアルされている。 上掲写真は、撮影位置をミス、距離が近過ぎたようで、全体が入りきらず、頭の一部が欠けてしまいました。。(同上・説明碑) 本日はここまで。つづきは明日以降とします。(つづく)<参考>銀輪万葉・関東編

2025.05.10

コメント(2)

-

囲碁例会・デジカメを忘れたと思いきや

今日は、囲碁例会の日。お天気も良しで、いつもの通りクロスバイクで自宅を出発。銀輪散歩を兼ねての囲碁通いであります。 例会は毎月2回、第1、第2水曜日開催であるが、前回の4月第2水曜日が健人会の日程と重なってしまい、囲碁の方を欠席したので、丸1ヶ月ぶりの囲碁ということになる。(大阪城公園・森ノ宮入口) いつものように中央大通りを走り、JR大阪環状線・森ノ宮駅前から大阪城公園に入ります。(大阪城公園のネモフィラ) 森ノ宮入口を入ってスグの処にある花壇にはネモフィラが群れ咲いていました。ネモフィラというと一昨年の4月下旬の銀輪散歩で訪ねた舞洲のネモフィラを思い出すが、もうそのような季節になったのですな。<参考>舞洲シーサイドパーク 2023.4.26. 青葉、若葉の大阪城公園のすがしき森の中の道をゆく。(大阪城公園・ヤカモチお気に入りビュースポット) そして、ヤカモチお気に入りのビュースポットを経て、写真正面奥の銀杏並木の道を左へと回り込んで、大阪城公園を通過。 天満橋を渡り、滝川公園で煙草&水分補給の小休止。 国道1号、2号を経て、出入橋交差点から梅田ランプ西交差点に出て、梅田スカイビル到着は11時25分。(CAFE PIAZZA POPOLO店内) 地階のカフェ・ピアッツァ・ポポロで先ずランチ。 少し時間が早い所為か、客はヤカモチを入れて3名のみでガラガラ。 これまでは全席喫煙席であったこの店、先月2日の囲碁例会の折にランチで立ち寄ったら、喫煙室が新設されていて「分煙方式」に方針転換してしまっていました。 「席で煙草が喫える店というだけが取り柄(ヤカモチにとっては)であったのだから、もうこの店で昼食をとる理由もないということになる」とその折のブログ記事に書いたのであったが、習慣とはこういうものか、今日もこの店に入ってしまいました。 今日は、前回は置かれていなかった椅子が4つ喫煙室内に置かれていましたから、少し好感度がアップです(笑)。 ランチを終えて会場の部屋に行くと、ヤカモチが一番乗り。 しばらくして、平〇氏が来られたので同氏とお手合わせ。 序盤では優位に運んでいて、楽勝かと思ったのがよくなかったか、徐々に挽回されて形勢が微妙になり、終盤で右下隅での攻防に敗れ万事休す、大差で負けとなりました。 少し遅れてご来場の福麻呂氏と交代。 福麻呂vs平〇戦は伯仲した戦いでしたが、半目差で福麻呂氏の勝ち。 最後は福麻呂vsヤカモチ戦となりましたが、これは終盤で福麻呂氏のミスがあって、ヤカモチの中押し勝ち。 ということで、今日の出席者はこの3名のみであったので、各人が1勝1敗の同成績ということになりました。 そんなことで、午後3時になる前に例会終了となり、早い時間に帰宅の途につきました。(梅田スカイビル) 本日の写真は全てスマホによる撮影。 家を出て少し走ったところで、ウェストポーチにデジカメが入っているかと気になって調べたが、見当たらない。ウェストポーチに入れ忘れたまま出掛けてしまったかと、スマホのカメラで撮影することとしました。 で、帰宅後にウェストポーチをもう一度よく調べてみると、カメラは底の方に入っていたのでした。紙幣用財布や各種カード用財布その他雑多なものが色々入っていて、底の方に埋まっているのに気が付かなかったようです。 碁と同じで、早とちりは駄目ですな。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2025.05.07

コメント(6)

-

入谷鬼子母神&小野照崎神社

東京に出掛けたついでの銀輪散歩です。 予め宅配便で送って置いたトレンクル(折りたたみ小型自転車)でホテルを出発。行き先は小野照崎神社。その手前にある真源寺にも立ち寄る予定。 JR神田駅の手前から昭和通りに入り、これを北上。 東京の地理は不案内なので、上を高速道路が通っている昭和通りは分かりやすく道に迷う心配もないと考えた次第。(神田川、昭和通り・和泉橋から上流側を望む) 神田川を渡り、秋葉原、御徒町、上野の各駅付近を北上し、入谷交差点で左折し左に入ると入谷鬼子母神こと真源寺である。(真源寺・入谷鬼子母神) 真源寺は、日融上人により万治2年(1659年)に創建された法華宗本門寺流の寺院。 鬼子母神を祀ることから、入谷鬼子母神とも呼ばれ、ヤカモチも「恐れ入りやの鬼子母神」という地口によって、いつの頃かは不明なるも、その名は夙に承知していたが、この地口が太田蜀山人こと太田南畝の作であるということは、ウィキペディアの記述から今回初めて知った。<参考>真源寺(入谷鬼子母神)・Wikipedia それはさて置き、今回が初めての訪問。境内は想像していたよりはずっと狭いものでありました。(同上)(同上・説明碑) 境内のザクロの木の脇に、句碑が建っていました。(正岡子規ほかの句碑) 漱石来る 蕣あさがほ や君いかめしき文學士 子規 入谷から出る朝顔の車哉 子規 朝顔も入谷へ三日里帰り 日東 日東なる人のことは存じ上げないが、正岡子規の朝顔に因んだ句が2句刻まれている。 入谷鬼子母神と言えば朝顔市でも有名であるが、若草読書会のメンバーで東京在住のリチ女さんは故智麻呂氏ご存命の頃は、よく朝顔の鉢植えを同氏宅宛てに送ってくださっていて、それが智麻呂絵画にもなって、というようなこともあったことを懐かしく思い出したりもしました。 真源寺の北方200mほどの位置にあるのが、小野照崎神社。 何かで囲碁関連の碑があると知り、調べるとそれは藤沢秀行名誉棋聖記念碑のことでありました。いずれ訪ねてみようと同神社所在位置を示す地図をPCのデスクトップに貼り付けていましたが、いつの間にかそのことも忘れてしまっていたところ、今回東京に出向くこととなったので、訪ねてみるかという気になったという次第。(入谷鬼子母神、小野照崎神社位置図)(小野照崎神社・南側鳥居)(同上・由緒) 由緒略記を撮影したら、偐影持君が写り込んでしまったようです。 まあ、写真画面をクリックして大きいサイズのフォト蔵写真でご覧いただくと、幾分かは読み易いかと思いますが、下掲の同神社パンフレットを撮影した写真の方が読み易いでしょうから、同様にクリックしてこちらをお読みください。(同上・御祭神、御由緒略記―同社パンフレットより) 小野照崎神社は、仁寿2年(852年)に上野照崎の地に創建。 祭神は小野篁命。<参考>小野篁・Wikipedia(同上・小野篁公―同社パンフレットより) 小野篁が東下の折、上野照崎の地に足跡を留め、彼が亡くなると地元の人々が、小野照崎大明神として祀ったのがその始まりとのこと。 その後上野寛永寺の建立により、現在地に遷座した。 関東大震災、太平洋戦争の大空襲でも火難を免れた数少ない神社の一つとのことで、上掲の地図でも「1860年代建立の本殿がある神社」と記載されている。<参考>小野照崎神社・Wikipedia(同上・本拝殿) これが1860年代に建立されたという社殿であるか。(同上・境内末社御由緒略記)(同上・西側鳥居) 地下鉄日比谷線入谷駅の4番出口のある広い道路に面しているのが南側の鳥居であり、ヤカモチもこの南側鳥居から境内に入ったのであるが、こちらの鳥居は西側の鳥居。 この西側鳥居から入ると正面に本拝殿ということになるので、本来はこちらが正面入口であるのかもしれない。 写真左端に法被姿の人々が写っているが、この人々は集まって何やら宴会をして居られる風でもありましたから、氏子の皆さんであるのでしょう。 西側鳥居を潜ってすぐ左手にあるのが、稲荷神社と織姫神社。(同上・稲荷神社と織姫神社) 当神社は元々は上野照崎の地にあったが、上野寛永寺建立のため、幕府より立ち退きを命じられ、この地、坂本村の長左衛門稲荷神社の境内地に遷祀されることになったということであるから、この稲荷神社がその長左衛門稲荷神社であるのだろう。今は、主客転倒し、お稲荷さんは境内末社の一つになってしまっている。 本拝殿の左手にあるのが富士塚。(同上・富士塚)(同上・富士塚説明碑)(同上・富士塚説明文―同社パンフレットより) さて、最後は藤沢秀行名誉棋聖記念碑です。(同上・藤沢秀行名誉棋聖記念碑<強烈な努力の碑>) 今回、この神社を訪ねる契機となったのがこの碑。 ヤカモチもヘボ碁ではあるが、囲碁を趣味とする一人でもあるので、はるばるとやって来た次第。 平成22年(2010年)8月藤沢秀行名誉棋聖を偲ぶ会実行委員会によって建立、設置されたもの。 まあ、強烈な努力とは全くの無縁の生き方をして来たヤカモチがこの碑に詣でるのは悪い冗談と言うべきか(笑)。(同上・パンフレット説明文)(同上・強烈な努力の碑 副碑)<参考>藤沢秀行・Wikipedia 碑には碁石、白と黒が嵌め込まれている。(同上・強烈な努力の碑と碁石)(同上) 南側鳥居を出て、道路の歩道柵にチェーンロックでつなぎとめて置いたトレンクルのもとに戻ると、そこにあったのはこんな碑。(同上・池波正太郎文学碑) 以上で、ついで東京銀輪散歩終了です。<参考>銀輪万葉・関東編

2025.05.04

コメント(4)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 今日のこと★☆

- 次は西日本 〜11/28の日記〜

- (2025-11-29 11:26:03)

-

-

-

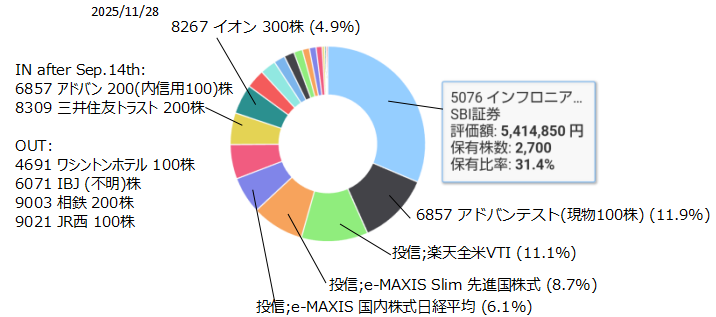

- 株式投資日記

- 25年11月資産結果(年初来+41%、月初…

- (2025-11-29 12:00:20)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- ヤマタネ (9305)の株主優待が届きま…

- (2025-11-29 15:32:30)

-