2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年08月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

「知っている」が学ぶ心を妨げる

今日、ふと目にした記事。 「知っている」が学ぶ心を妨げる 筆者は、企業などへの研修プログラムを開発し、講師として活動している人らしい。読んでみると、これは私向けに書かれた文章ではないか、と思えるほど(笑)自覚がないわけではない。ともすれば、ここの書かれたような対応をする自分が居ることがままある。 しかし、これも書かれているように、何にしても「時」というのがあるのだろう。その「時」を受身ではなく、積極的に作り出すことは可能だろうか? 可能だと思いたい。

2011.08.30

コメント(0)

-

今日のメモ書き (2011.8.27)

ということで、今日のメモ書き(半日したら忘れちゃうので・・・)今日の聖句は、かの有名な「私は道であり、真理であり、命である」というイエスの言葉(ヨハネ 14章6節) 牧師さんの話は、こう聞いて、「何言ってんの!? 意味わかんない。」というのが「普通」の人の反応だろう、ということで始まった。 しかり、私も昔、この言葉を街角で見かけたときには、「何これ?」と思ったものだ。 今は、これがどれだけ重大なことを言っている「人間イエス」の宣言なのか、ということがよく分かる。 ここを以って、牧師さんは、キリスト教の、他の宗教との画然とした違い、という言い方をした。 つまり、他の宗教の教祖というのは普通、「人間」であり、神からの啓示を受けたり、仏陀のように自ら「悟り」を開いた末に、それを宗教としていくのに大して、キリスト教は、その「教祖」たるイエスが「自分は神である」と宣言しているのだから・・・・・・ これに対する人の反応は、この「わかんない」ということと、これを信じる、という二つに分かれる、というのが牧師さんの話。しかし、私としては、その他にももう一つあると思っている。 私の立場は、この第三の立場。 特に、この聖句の後に続く言葉、「私を通してでなければ、誰一人父のみもとに行く事はできない」という言葉を含めて考えると、この「第三の立場」がはっきりするだろう。 それに続いて、牧師さんの話は、「よくノンクリスチャンの方から質問されることがある」「それは、結局、宗教って、いろいろあるけれども究極的には同じことを言っているのではないですか?」という質問だ、ということで、この点についての話が続く。 この牧師さんは、その質問は、逆に、一つの宗教を信じることを制約する、日本人が古くからよろずの神を信仰していたところから来る寛容性から来る、「不寛容」性の表れだ、と説明する・・・ ここでは、それに対して意見を書かない。ただし、合意は出来ない。 こう考えると、牧師さんの説教というのは、常に一方通行で、その後の質疑応答なんていう時間がないので、いつも不完全燃焼で終わることが多いな、と感じてしまった。 まあ、私としては、その話の中で「考えるヒント」をいただければ、それだけで感謝なのですが・・・・・・あとは、本当にメモ書き。 ダーウィンの進化論 - 科学至上主義 に対する教会・クリスチャンの立場 万物の創造と、その目的 「啓示宗教」は、キリスト教のみか? ⇒ そんなことはない 「宗教」と「信仰」の違い 「信じる」ことの三要素 -(1)受ける(受け取る)(2)従う(任せる)(3)愛に生きる(実践に生きる) 「従う」とは、「人生の中心に据える」ということである。 それぞれ、コメントを書き出したら、この日記の数倍になってしまいそうなので割愛(笑)

2011.08.29

コメント(3)

-

教会に行く理由(わけ)

今日も静かな日曜日。 朝から教会へ。今日を最後に別の教会へ行く事になった人と話をした。私がこの教会に行く事になってからずっとお世話になった方。 もう5年になるかしら、と言われて、もうそんなに経ったのか、と改めて思う。よく人から、なぜ教会へ行くのか、聞かれることがある。自分でもよくわからないが、表面的な理由を挙げれば、1.週に一度、定期的に心を落ち着ける時間が持てること。たぶん一週間のうちで最も心が澄んでいるような時間かもしれない。2.教会に通う人は、こういった海外では永住している人が多い。いろいろな方と知り合える場でもある。3.同じく、教会に来られる人は、「良い人」が多い。心が洗われるような経験も多い。などだが、そもそもクリスチャンでもない私が教会に行くようになったもともとの理由は、今も依然として存在している。 それは何だったのか、そして何なのか、と考えると、恐らく、「信じることが出来る」ということに対する「興味」であったろうか。 何かを信じる、ということ自体が苦手の私には、どんな宗教と言えども、それを心底信じる、ということが出来る、ということが信じられない。どうして「信じる」ということが出来るのだろう? その理由を知りたい。あるいは、信じる上で疑問にぶつかることはあるのだろうか?あるとしたら、それらの疑問に、この方たちはどう自分の中で折り合いをつけているのだろう、あるいは回答を見出しているのだろう?そういった興味が直接の動機であったように思う。 「信じる」ことが出来ることの恩恵は、私にも理解できる。 究極的には孤独な人間が生きる上で、常に誰かが共に居てくれる、と信じられることによる救いは計り知れない。 そして、ともすると、無常観とニヒリズムに沈みがちな人生を生きる上で、生きる意味と究極の救いを以って、それを支えてくれるのだろう、とは思う。実際に、生きることに真摯な人ほど、悩み、苦しみ、悲しみ、そこからの救いを求める過程で宗教に出会うことが多いのだろう。せつな的に、現実的に、あるいは、純唯物論的に生きている人は、そのような方向に行くとは思えない。 それはそれで、人生の中に遅かれ早かれ現れる無常観とどう対峙しているのだろう?という疑問も、一方ではある。 ともあれ、「なぜ信じることが出来るのだろう」という当初の疑問に対しての、明確な答えは見つかっていない。しいて言えば、「信じたい」から信じ、その「信じる」ことの恩恵を自覚するところから「信じ続ける」ことが出来るだろうと思える。 今日の説教においても、いくつもの思いが浮かんでは消え、その中には、こういったことへの「考える材料」がたくさんあった。 その過程で考えた「教会に来る理由」は、ここに来られているクリスチャンの方の考え方と、自分の考え方のどこが違うのだろう、その違いは何なのだろうか?という疑問に対する解を求めているためじゃないか、というものだった。 だからこそ、いつも説教を聞いたり、証しを聞いたりするたびに、「自分としては」ということが、その都度出てくる。つまり、そこが「違い」ということだろう。 ただ、最近は、その「解」が出たところで、どうするんだ?という声も聞こえないわけではない。 いったい、どうするんだろう?

2011.08.29

コメント(0)

-

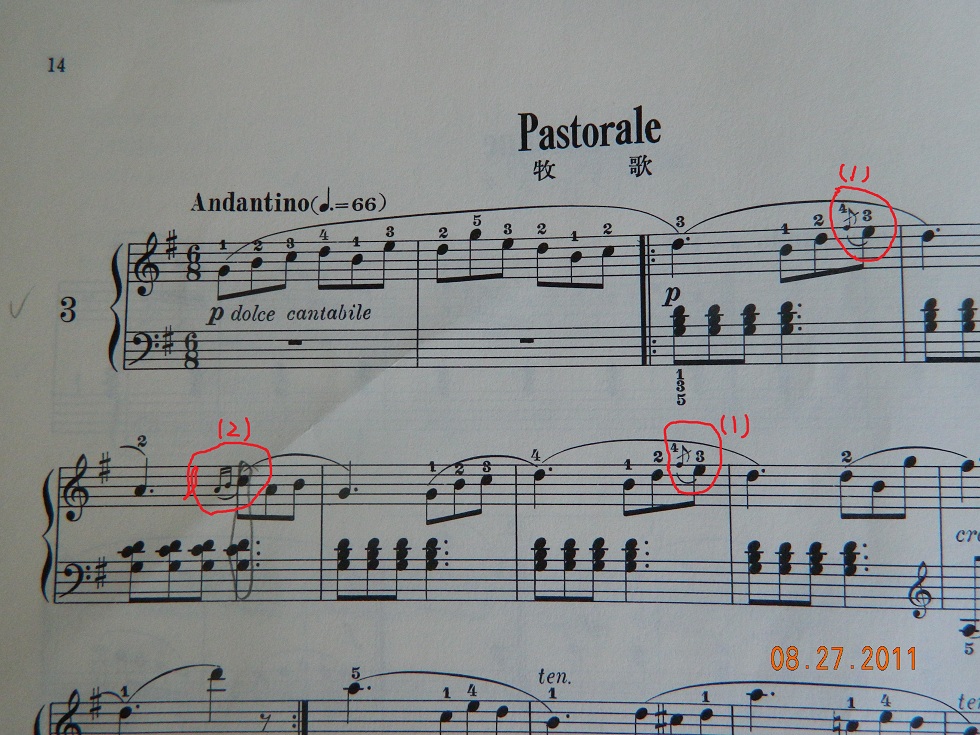

ブルグミュラー 25の練習曲 3番「牧歌」

じゃ~ん、2番「アラベスク」から二週間。 今度は同じくブルグミュラーの25の練習曲から3番の「牧歌」を一応アップしました。 これです ⇒ 57歳からのピアノ ブルグミュラー「牧歌」ちょっと、ギャグっぽくなってきましたが・・・(笑) しかし、さすがに練習曲だけあって、それぞれの曲に様々な課題がありますが、この曲の課題はなんだろ? 楽譜の注釈には「あくまで右手のメロディーを歌わせることが目的です」とあるから、左手の和音と、右手のメロディーのバランスが大切なんでしょう。その点で言うと、今回の演奏はペケ!!(笑) 左手強すぎ。あと、もうひとつは、二種類の装飾音が出てくる。 下の写真の(1)と(2)ですが、ここが出来ない。 注釈には「装飾音はけっして速く弾こうとしないで美しく」とある。 しかし、うちのxxには、「この二つは違うでしょ!(1)は弾くタイミングが拍子どおりだけど、(2)は最後の音が、拍子どおりにならなければダメ!!」と、何回弾いてもダメだしをされております(泣)そうしようと努力すると、やっぱり「速く」弾いちゃうんですよね。 まあ、ノーミスでも弾けなかったんで、自己採点、ぎりぎりの70点。超甘(笑) さて、次は、前回の「アラベスク」と同様、テクニック的な難題がある「子供の集会」。まずは楽譜を見ると連続しているところが、ことごとく、指を変えながら上がり下がりする。これが難しい。そして、写真の最後にある(3)のところは、1-5で全部弾けばいいところを、いちいち2の指を使ったり4の指を使ったりする指定になっている(泣) 今回もちょっと時間がかかりそう・・・・・・・

2011.08.28

コメント(2)

-

「思い立ったが吉日」

ご存知のことわざ。意味は、読んで字の如く、何かをしようと決心したら、あれこれと考えずにすぐ実行するほうがよい、ということ。 先日、「青春の輝き」という日記で、「若さとは」ということでのことわざについて書いた。その日記に対するコメントで、「今日は、人生で一番若い日」というのをいただいた。 確かに。 「今日」という日は、「これからの人生」においては最初の日である。もうどんなに考えても、あるいはしてしまったことを悔いても、過去には戻れない。だから、同様な意味で、「これからの人生」において、今日は最も若い自分である。また、明日、来月、来年、というのもまた、本当にあるのかどうかは何の保証もない。あるのは、ただ「今日」、そして「今」だけ。だとしたら、何かやりたいことがあったら、あるいはやると決めたら、それを始めるのは「今」しかない。もしかしたら、「やらなかった」ことを後悔するかも知れない。よく言う、「やらずの後悔より、やって後悔」だろう。後悔するとしても・・・ さて、始めから飛ばすとすぐ息切れするから、少しずつ、ゆっくりと・・・

2011.08.27

コメント(4)

-

青春の輝き

一つ前の「成功」に関する名言・格言と同様、「青春」に関する名言・格言も多い。有名なのは、詩人のサムエル・ウルマンの言葉「青春とは心の若さである」であろうか。サムエル・ウルマンの名前は知らなくとも(私も知りませんでしたが。^^;)、この言葉は聞いたことがある、という人は多いでしょう。でも、これも「成功」とか「幸福」に関する言葉同様、分かったようで、考えると深いものがあります。 つまり、「心の若さ」ってなんでしょう? ということ。昨今、時代の進歩というか、世の中の変化が激しい中では、昔だったら尊重された「年長者の智慧」みたいなものが軽んじられる傾向がある。つまり、昔の経験から、こうだった、という経験則が、今の時代には合わない、適用できない、というケースが多いからだ。しかし、すべてがすべて、そうではない。科学の進歩やそれに付随する価値観の変化に追随する分野では、多くの新しい知見が、新たな枠組みを作り上げ、古いパラダイムは通用しなくなる、ということは、社会科学や経済の分野でも多く見られる。しかし、一方で、いったい人間は数千年間進歩しているのか?と思えることもたくさんある。格言で「温故知新」という言葉が、今でも立派に通用するのは多分、人間の心に関する部分だろう。 よく悩んだり、苦しんだりした時に、それに対する対応を考える上で、昔の本を読むと、そこには全く同じ内容のことがすでに書かれていたりする。最新の書籍で書かれていることの多くが、昔の本で、すでに誰かが言った事の蒸し返しに過ぎないことも多々ある。だからこそ、「聖書」などは、2千年の時を経ても未だに相当数の人たちの心のより所となっているのだろうし、仏教やその経典に関する理解などは、逆に昔よりも後退していて、全然別のアプローチから、やっと「自分なりの回答」を手に入れた、と思ったら、すでに数千年前に同じことが書かれ説かれていた、ということもままある。 で、表題の青春の輝き、そして、若さとは何か、これもまた、そういった類のテーマであり疑問であるのだろう、と思う。 じゃ、自分にとって「若さとは何か?」・・・・・・・・これも、書くと薄っぺらになりそうなので、止しておきます(笑)

2011.08.23

コメント(2)

-

「成功とは何か?」

「成功」というもの(こと)に関する名言・格言はたくさんある。よく言われるのは、「成功とは、失敗を重ねても諦めないで初めて得られるもの」といった類のもの。 それを集めたサイトもあるぐらいだ。 (例えば、こんなサイト ⇒ 「成功とは」でも、考えてみればその「成功」とはなにか、ということ自体が、人によってばらばら。 何をもって「成功」とするか、というのは、何をもって「幸せ」とするか、と同様、なかなか考えてみると奥が深い。 たまたま、松下幸之助の考える「幸福と成功」の言葉に行き当たったので、改めて、じゃ、自分だったらどう考える?と思ったわけだ。 その松下幸之助の言葉は、 「幸福とは自分が幸せなこと、成功とは自他ともにあの人は幸せだなあと思われること。他人に成功と思ってくれるにはやっぱり世のため人のために何かを残す。死ぬときに世のため人のためにずいぶんしたなあと思えたら成功である。」というものだが、幸之助らしい内容だな、と思う。ただ、これさえも幸之助が考えた「幸福と成功」。それがすべての人に共通することは絶対にない。なぜなら、ここには「他者の評価」が入っているから。 他者からの「あの人は幸せだな」とか「あの人は成功している」と思われることを、この「幸福と成功」の定義に入れることには、私個人としては抵抗がある。抵抗がある、というより、私だったら入れない、ということだ。幸福も成功も、ある意味主観的なものだと思っている。であれば、他者からの評価は関係ない。自分が幸福と思えるか、成功と思えるか、だ。加えて、他者からの評価を気にしている限り、真に、自分が幸福だ、と思えるのだろうか、という疑問がある。じゃ、自分が考える「幸福と成功とは?」・・・・・・・・・・・・書くと薄っぺらになりそうなので、書くのは止します。(笑)

2011.08.23

コメント(0)

-

今日のメモ書き (2011.8.21)

今は日曜日の晩。今日3つめの日記。 ヒマ、というわけでもなく、午前中は教会、午後からは先ほどの日記で書いた、息子の引越し。すべてが終わってPCに向かっていますが、今日の午前中の教会のメモ書きも書いておく事に。順不同、ランダムです。(ちなみに「順不同」って、分かったようで何が同じじゃないのか、長い間知らなかったんですが、たまたまこの順番で書きますが、次に書いたら順番が同じじゃないですよ、つまり順番には何の意味も基準もありません、ということらしいですね。お恥ずかしい話、始めて知りました。^^;)1.擬人化された「神」と「神」の実体 聖書にしろなんにしろ、宗教の中での「神」の扱いは多くの場合、擬人化されている。神が話したら「私は・・」で始まったり、「神」の属性を話すときも、人の属性を話しているような調子で書かれることが多い。例えば、「愛に満ちた」とか「慈悲深い」とか・・・。しかし、人間に「神」というものの実体など到底知りえない、という立場をとれば、この擬人化というのは人間が作り上げたイメージとしか言いようがない。 そして、次の2へと。2.聖書の中の「神」が複数形で使われる場合 私自身、あまり聖書に詳しくないので、聖書の中で「神」が複数形で現れるところ、というのは一箇所しか知らない。もしかしたら他にもあるのかもしれないが。その一箇所というのは、誰でも知っている創世記の一節(1-26)。「我々に似せて、人間を創ろう」という箇所。話しているのは一人称単数で「私」なのだが、人間を「私」に似せて創造しよう、というのではなく、「我々に似せて」である。この「我々」とは誰か? クリスチャンに聞くと「父なる神とイエスと精霊」なんていう答えが返ってきそうだけれども、話は「旧約聖書」。イエスが生まれるはるか前、それもキリスト教とは関係ないユダヤ教やイスラム教でも、このモーゼ5書は聖典となっているから、キリスト教の専売特許である「三位一体」説は、ここではとれそうもない。だとしたら・・・。こういった、「疑問」が残るような言葉がそのまま現代まで残されているところが、逆に聖書のすごさでもあるな、と思ってしまった。3.一番大切なもの どんな内容だったか覚えていないが、牧師さんの説教の中で、一番大切なもの、という話が出た。これはパウロが言った言葉「私はすべてを失ったが、キリストを通しての神への信仰こそが唯一の自分にとって大切なものだ」というようなことを言った、という流れからであったと思う。 そして、12使徒たちが次々にイエスに誘われ、イエスの後についていく場面でも、それぞれ「家」を捨て、「親兄弟」を捨て、「船と網」を捨て、と、現実世界の中で次々と「大切」なものを捨てて付いてゆく、という話へと繋がり、この世の中で一番大切なもの、それは「信仰」であり「神への絶対的な愛」である、という流れ。 ふと思い出したのは、先日書いたアブラハムが息子イサクを神の命じるままにいけにえに捧げようと殺そうとするシーン。 この一番大切なものとは、価値観に直結する。お金と言う人も居れば愛という人も居るだろうし、家族、親、子、それぞれに「一番大切なもの」と問われた場合の答えは違うだろう。 しかし、信仰、神への愛、を第一に持ってきた時、自分の「良心」と相反する場合にはどうするだろう?と考えてしまった。 当然、それは信仰の固さ、というか、神への愛に対する信念の度合いに関係してくる。 もうひとつは、「これが神への愛だ、信仰の証しだ」と言われることをまともに受け取ることの危険性だ。 宗教が、時代時代で、多くの戦争を引き起こした対立を生む原因になり、それに従って多くの人が死んだが、それも上の言葉をそのまま実行したことも、その一部とは言え、その背景となっていることは間違いないだろうから。4.嵐にあって、イエスに諌められる場面 12使徒の誰だったかがイエスに誘われて家を離れ、イエスと共に船に乗っていると嵐に会い、慌てふためくと、イエスに「何をそんなに動揺する必要があるのか」と窘められる場面。 これは、文字通りの逸話と解釈するよりも、信仰の道の途中で、様々な試練や疑問に遭遇することを「嵐」に例えて、それでもゆらぐことのない信仰を持つことの大切さを意味している文章ではないか、と思えた。これも、自分の勝手な解釈に過ぎないが、実際の生きる上で、このようなことは多々あるだろう。5.主体性の大切さと神に托身する(この言葉は仏教用語だが)ことー他力本願 本当の「他力本願」つまり、神や仏に托身することと、自分が人生の主体性を持つ、ということの二つのつりあいをどう付けたらよいのだろう・・・。説教中にふと浮かんだこの問いは、深く考える時間もなく、そのまま・・・・・・・6.「罪」と「赦し」 そして「自己中心」と「人間の智慧」 これらはメモ書きに残っているが、そのメモを書いた時点で、何を考えていたのか不明。たぶん、「罪」とは本来「的を外れる事」を意味していたので、その「的を外す」事に対する「赦し」とは何なのか?と考えたんだろう、と思う。また、自己中心と人間の智慧については、恐らく5の「人間としての主体性」の部分とオーバーラップして、自分の智慧で、主体性を以って(つまり自分で自分の人生を切り開く」という主体性を持つ、ということと、その限界としての「人は一人で生きるものに有らず」という「他者」への感謝、自分が自分として存在する、そのことに対する無限とも言える恩恵との間で、どう折り合い、というはバランスを取るのだろうか、というようなことだったと思う。

2011.08.22

コメント(0)

-

アメリカの大学アパート

今日、息子の引越し。大学内にあるアパート、夏の間は別目的に使用されるため、夏季休暇中は自宅に戻っていたが、今週から大学の新学期が始まるに当たってまた入居。 日本の大学ではあまり考えないが、とにかく通学時間がかかるようなところに住んでいて毎日通っていたりすると勉強する時間がとれない、というのが主な理由。本当にそこまで時間を惜しんで勉強しているのか、というと甚だ疑問だが(笑)、アパートの賃貸料は月600ドル、約5万円。 自宅から車で毎日通うと、ガソリン代だけでも2万円ぐらいかかってしまうし、往復2時間は確かにもったいない。4人の相部屋だが、各自の部屋は広さ十分、ベッド、引き出し、クロゼット、勉強机などは備え付けだし、バストイレは2人に一つ、計2箇所。 それ以外にキッチンと居間が共通である。TVやインターネット、それにすべての光熱費込みだから、良心的と言えば良心的な価格だろうか。 外観は、こんな感じ。 このようなビルが何棟も立ち並んでいる。 棟と棟の間にアトランタのダウンタウンのビルが見える。 こちらは、息子の入る北棟 この棟には、リクリエーションセンターや学生食堂のようなところもあり、大学はこのアパート群の北側に徒歩圏内(と言ってもキャンパスが広いので、端から端まで歩くのは容易ではないが・・・)。 せっかくこんないい環境に居るのだから、なんとか4年で卒業して欲しいものだが、息子に言わせると、すでに半ば諦め気味。 なんでも、4年以内、つまりストレートで卒業する学生の割合は全米一低く、もっとも進級が厳しい大学としてしられているジョージア工科大学。OBに言わせると、一生懸命勉強しても単位がとれないことも良くある、という。日本の大学では考えられない。 が、それでもなんとか4年で卒業して欲しいものだ。 もう親のスネの方は、一年余分にかじられるだけの太さが残っていないんだから・・・・

2011.08.22

コメント(2)

-

自分を理解する、ということ

先日から「勉強会」でやっていることの復習です。やっていることは、自分をより理解すること。 いろいろな現実は、書いてきたように「自分」というフィルターを通して見る「事実」なので、この「自分」というフィルターがどんなものなのかを理解していないと、実際に自分が「現実」だ、と受け取るものの本当の姿は見えてこない。その「自分」というフィルターは、どんなものか?よく「自己探求」とか「自己発見」とか言われる場合、多くは、自分の性格だとか能力だとか、はたまた価値観を含めた考え方の傾向などを言っているようだ。 今勉強しているのは、この「どんな自分か」ということも当然あるにしても、それを一歩進めて、「なぜそういう自分になったのか」という背景にまで踏み込んでいる。例えば、「怒り易い」「涙もろい」「自己主張が苦手」「数字に強い」「音楽が好き」「他人がいつもえらく見える」「お金が一番大切」・・・・などなど、その人の、その人なりを形作っている性格・能力・価値観はさまざま。それらが一体となって「自分」というものが作られ、その「自分」というフィルターを通して「事実」を観て、感じて、考えることによって「自分にとっての現実」が作られるのだから、これらの「自分の特徴」をある程度押さえておく事は、人との関係のみならず、すべての自分と周囲の関係を考える上で重要なポイントになる。 例えば「怒り易い」という自分の性格を認識して、ある場面に遭遇したときに、やはり「怒って」いる自分に気づいたとする。 しかし、同じ「事実」を前にして、別の人は別に「怒った」りしない。あくまで、その「事実」を自分なりの現実に解釈して「怒り」という感情が芽生えたわけだ。こういった傾向を自分なりに理解して、その上でよりよく(というのは的確ではないかもしれないが、より正確な、とも言える)事実を捉えようとすることは、それだけでも効果がある。 しかし、一旦ある程度掴んだ自分というものを、では実際に変えていこう、という事になると、単に自分の傾向を知っているだけでは不十分になる。 前にも書いたと思うが、すべての「現実」は「事実」とは無関係に自分が作り出している。 そして、その「現実」を変えたい、と思うことはよくある。特に、その「現実」が苦しく、なんとか打開したい、なんとか心の平安を掴みたい、と思っている場合、その現実を作り出している「自分」を変えるというのが一番早い。一番早い、というより、それが唯一の道だ、とも言える。 そして、自分を変えるためには、自分の傾向を掴むだけでは不十分。 どうして、そういう傾向を持つに至ったのか、というところまで踏み込む必要がある。つまり、結果としての「自分の傾向」を変えるためには、原因としての「そういった自分を作り上げた背景」を理解し、その背景の理解を通じて、実際に変えていくことが出来る。かなり、抽象的な説明になってしまったが、実際にやっていることは、まさにそういうことだ。

2011.08.19

コメント(0)

-

業績低迷だから株高?

グーグルによるモトローラの携帯部門買収は時代の移り変わりを感じさせる。20年前には、携帯史上でTOPを走っていたモトローラ、その後の10年ぐらい、日本企業の相次ぐアメリカ進出にも動ぜず、首位を守り、アメリカ市場をノキアと争ってきたし、世界市場でも健闘していた。それが、20年前には会社すらなかったグーグルに買収される・・・・そして今の携帯市場は、アップルのiPhoneとグーグルのアンドロイド端末が覇を競う。10年前にはまったく考えられなかった状況だ。アップルもグーグルも携帯市場には存在しなかったのだから・・・それだけ機器の進歩が速く、もはやハードの時代ではなく、ソフトが牽引する時代になっていることを象徴しているようだ。そして、今日は、過去モトローラに代わって世界の携帯市場で圧倒的なシェアでトップを走っていたノキアの株が高騰した。なぜか? 業績不振だからである。なぜ業績不振だと、株が上がるのか? 実は、モトローラがグーグルに買収されたように、ノキアもマイクロソフトに買収されるのではないか、という観測が流れたからだ。つまり、今回モトローラの株の現在値に68%上乗せして株の買取が行なわれたように、ノキアも、もしマイクロソフトに買収されるとしたら、かなりの株価の上乗せが期待できる、だから 業績不振 ⇒ 買収観測 ⇒ 株価上昇期待 ⇒ 買いが入る ⇒ 株価上昇という構図だ。 なんともはや・・・・ しかし、最近協力関係を深めている、とは言え、マイクロソフトにノキア買収のメリットはあるんだろうか・・・確かに、過去、ビル・ゲイツが携帯市場での覇権を取ることを何度も明言した割には、Windows MobileやWindows CEなどの携帯電話や携帯機器用のソフトはパッとしない。かつて、新しいビジネスモデルでソフト業界を席巻したマイクロソフトも、アンドロイドの無償配布というグーグルの戦略や、自前のアップルコンピュータや音楽・ゲームの配信と融合しながら商品力を並ぶものがないほど高めたアップルの戦略に遅れを取っている、ということだ。 これから10年、20年、どんな状況になるか、これまた全くわからない世界。そんな中に、日本企業の名前が全然出てこないのはさびしい限りだ。もちろん、フィンランドのノキアのように、買収される側としてではなく、買収する側として、だが。

2011.08.17

コメント(0)

-

夏休みの終わり=渋滞の始まり

いえ、私には夏休みはありませんが・・・・。学校の夏休みが、昨日で終わり、今日から娘は高校4年生。 今まで夜中の2時、3時まで起きていたのが、昨夜は12時前に寝ていました^^; 学校が始まると、とたんに朝の道が混みだします。 スクールバスが何十台もうろうろしているし、スクールバスが停まっていると、周りの車は全て停まって、生徒が乗り降りするのを待たなくてはならないので、住宅地は大渋滞となる。 またスクールバスに乗り遅れたり、バスの時間が早いので、わざわざ初めから家の車で通うやからもいるので、交通量の絶対量が増え、これも渋滞に拍車をかける。 そして、多くの私立校は、通学区域というものがないので、スクールバスそのものがなく、親が生徒を毎日送り迎えする、というところも少なくない。加えて、高校生になると、自分の車で通学するものも多い。とにかく、学校が始まると交通渋滞が半端じゃなくなる。 防衛手段は・・・・・・・、朝9時までは出かけないようにする・・・・これしかない!(笑)でも、これは朝だけではなく夕方も同じだが、夕方の方は「通勤」の車と若干時間差があるため、朝ほどはひどくならない。それでも、逆に言えば、渋滞の時間帯が、普段なら5時以降なのに、高校が終わる3時とか4時に、早々と渋滞が始まったりする。日曜日の9時前後とか12時前後は、教会へ行き来する車でところどころ渋滞。こう見て見ると、車で移動するのは平日の10時から3時まで、あるいは土曜日がいい、ということになる。とにかく、車社会なので、学校が始まると、日本の満員電車の乗車率がアップするのと同じように、道路の渋滞がひどくなる。 アメリカで在宅勤務がいち早く導入され広まったのも、納得が行く気がする。

2011.08.16

コメント(0)

-

負けては居られない・・・

YouTubeを観ていると、いろいろな人がさまざまなバックグランドで演奏をアップして居ますが、「xx歳で始めるピアノ」とか「独学でピアノ」とかのビデオを観ていて、私の「57歳」というのは、ほぼ一番歳を食っているみたいな感じでした。中には60歳ぐらいの方も居るには居ましたが、一生懸命弾かれているのは分かりますが、私を刺激してくれるところまでは行かないのが普通でした。ところが、今日、ぶらぶらと観ていたら、なんと70歳の方の演奏がありました。習い始めて10ヶ月、というこの演奏。 ⇒ 「70歳のピアノ」 先生に習っている、とは言え、10ヶ月でここまで、それも70歳で、というのは正直、驚きです。何が驚きか、と言えば、1)当然、70歳でピアノを習う、という決意をした、ということが第一。2)第二に、すぐにやめずに10ヶ月も続けている、という点。3)第三に、この曲、そんなに簡単ではない。 4)第四に、簡単ではない上に、結構長い。 譜面を観ていないようなので、暗譜しているようだ。 これだけ長いのを暗譜するのは私でも大変。 ということで、こんなすごい人もいるんだ、と私も負けないように頑張りたいと思います。まあ、別に競争するような類のものではないですが、これもひとつの「モチベーション」として、励みにして行きたいと。

2011.08.16

コメント(0)

-

手ごわい 「アラベスク」

先日からブルグミューラーの25の練習曲に挑んでいますが、最初の「素直な心」がわりとすんなり行ったんで、勢い込んで2番の「アラベスク」を練習中。しかし、前のビデオの後半で少し載せましたが、確かにこの曲、有名なんですが、難しい・・・特に、「ひとつひとつの音の音型を揃えて」という指示が守れない。適当に流して弾く分には、もう出来ているんですが、自分的に60点以上の点が付けられないすでに前回の「素直な心」で、YouTubeアップへの合格点を80点から70点に妥協したんで、これ以上は下げられない・・・。この曲、子供がよく弾く曲なんで、YouTubeにも沢山出ている。確かに、コンクールに出て弾いている子供たちはうまい。その反面、大人で載せている人は2種類居て、ピアノの演奏家とかピアノの先生や芸大の学生、なんて人も居れば、普通の「大人から始めたピアノ」みたいな人も居る。私は当然、後者の部類に入るのだが、この曲はやっぱり一つの関門みたいで、大人から始めたピアノ、とか、独学でピアノ、とかの人の演奏で、きちんと弾けている人がほとんど居ない。これを見ると、やっぱりきちんと基礎からやっていないと難しい曲なんだなあ、と思う。前のビデオのテロップで、「スキップするかも」と書いたんですが、やっぱり出来ればスキップしたくない・・・なんとか自分的に70点をクリアしたい、と思っているのですが。・。。。一日、30分以下の練習では、この壁を越えるのは無理か?大人になってからでは、指の動きは鍛えようがないのか?趣味で弾くピアノと割り切って、自分でも下手だな、と思えるような演奏で我慢するしかないのか? しかし、なんとか今週中(って、明日しか無いか・・・)には70点にまでもっていきたいけれど・・・・・・・・

2011.08.13

コメント(0)

-

手ごわい 「ひも理論」

大分前に読み始めた「エレガントな宇宙」。次第に読む速度が落ちて、今はせいぜい一日10ページぐらい・・・・前書きによると、第4部から「多少」抽象的な説明が多くなり分かりにくくなるかもしれないが、と書いてあったが、その第4部に入る前から失速状態。 だいたい数学的にこうなることがわかる、というのを「分かりやすく」言葉で説明することの限界があるにしても、突然、「・・・・だと言える」と書かれてしまうと、え?と思って立ち止まってしまう事もしばしば・・・・ しかし、究極理論となりそうな理論としては最右翼にいると言われる「超ひも理論」の何が、どう、「究極」なのか、ということはおぼろげながらわかる。 たとえて言えば、今までの物理学は、カメラに例えて言えば、取り扱い説明書を書いてきたようなもの。全然カメラに触ったことがない人が、その目的は「写真」というものを撮ることだ、ということを教えられ、じゃあ、どうやったら写真が撮れるのかを何千年にもわたって研究してきた結果が20世紀までの物理学だ、とも言える。つまり、ここを押せばこうなって、あそこを引っ張るとこうなる、という使い方だ。でも、なんでそういう操作が必要なのか、とか、それでなぜ「写真」というものが撮れるのか、という原理については全然わかって居なかった。とすれば、この「超ひも理論」に代表される21世紀の物理学は、なぜ写真が撮れるのか、カメラの内部で、何がどう働いて、結果「写真」というものになるのか、というカメラの設計図に迫ることができる「かも」知れない、という。今までの素粒子論が、数々の「素粒子」の存在を確認し、それがどんな特性を持っているのか、を明らかにしてきたが、「なぜ」そんな素粒子がいくつもあるのか、ということは分からなかった。また重力とか電磁力とか、4つの力の存在は確認され、それが「どう」働くか、は分かってきたが、「なぜ」力が4つなのか、そして、「なぜ」それが働くのかは分からなかった。こういったことが段々と説明できるようになってきた、というだけでも興奮ものだが、今現在はまだ「本当にそうか」という疑問がたくさん有って、それらにイエスと言える段階ではないらしい。でも、21世紀、もしかすると、すごい「世紀」になるかもしれないな。

2011.08.13

コメント(0)

-

まだまだわからない・・・・

今日の株式市場は混乱していた。最終的には大幅に昨日を上回って、ゆり戻しがあったような格好になったが、実際は上がったり下がったりで、「たまたま」上がったところで終わったような印象。株に対する、というより景気に対する信頼が戻っているとはとても言えず、その証拠に金はますます買われて上昇し、ドルも売られて、円がまた76円台をうかがう・・・・つまり「安全志向」は変わっていない、ということだ。FRBがFOMCで、今日、今後二年間、金利誘導目標(FF金利)の0%維持を表明したが、この見方も分かれる。つまり、この景気低迷は長期に及ぶ、ということを改めて金利面から認めているようなものだが、景気刺激策としての低金利は当分続きますよ、と言ってくれているので、ある意味資金を借り易くしている。このどちらの面を重視するか、によって解釈は違うのだろうけれど、私個人としては、この低金利維持は大歓迎(笑)抱えている莫大な借金(ローン)が変動金利なので、この先2年はまだ安心していられる、ということだから・・・この「低金利」のうちに、このローンを何とかしなければ、という状況に変わりはないが、少し眺めの猶予期間をもらったような気分。でも、ここで気を緩めちゃダメだよなあ・・・・・・・

2011.08.10

コメント(0)

-

再び、「鏡の法則」

有名な話なのでご存知の方も多いと思います、「鏡の法則」今日は、ふとしたきっかけで、これをまた読んでみました。いつもながら、これを読むと涙が出ます。 読んだことがない人のために上のTOPにもありますが、あらためて ⇒ 「鏡の法則」今日、読み直してみて、ふと気づいたことがある。昨年から参加している「勉強会」。この話にある「人の心の繋がり」を この「勉強会」では、より具体的に勉強しているなあ、と。この記事を載せたのが2005年だからもう6年も前。それからいろいろな本を読んで、人の心の不思議を自分なりに追求してきて、たまたま(かどうかはわからないが)人との出会いから参加するようになった「勉強会」。やっぱり、ある程度方向性があったんだろうな、と思う。ここに挙げられている参考図書は全部読んでいるけれども、それでもやっぱり足りない。その足りない部分を、この「勉強会」では補ってもらえているなあ、という実感がある。すべては繋がっている、ということなのかな。

2011.08.09

コメント(0)

-

「日本」という国にとっての試練の時

円高が円売り介入で小康状態になったが、先の日記で書いたように大きな流れは今のところ代わる様子がない。各企業は、特に輸出関連企業は円高のデメリットを、メリットで相殺する方向ですでに大きく動き始めているはず。事業計画などの公式レートは80円前後に設定する企業が増えているらしいが、公式レートが80円前後だったら、社内の目標は必ずその上を設定しているだろう。公式レートが80円ぐらいに設定している会社の中で、じゃあ、と言って計画や行動基準を80円に設定したらおそらくバカ呼ばわりされるのが日本の企業。多分、社内的には、75円ぐらいになってもその円高を相殺するだけの円高メリットが出せる体制の構築に向かっているはずだから、内部計画はその辺りを目標に積み上げられるのではないだろうか。でも、これだけの急激な円高、すでに90円ぐらいの設定だった頃に85円を内部目標としていた所でも大幅にその目標を超えた円高が進んでいるのだから、その打つ手打つ手は後手に回っているはず。その上に、今回の流れを受けて、さらに10円ぐらいの円高に耐えうる体制をつくれ、という号令がかかるのだから、これはほとんど無茶に近い。その無茶に近い目標でも、設定し、それを追いかけなくては企業として成り立たない、と分かっているから、誰も文句は言えない。文句は言えないが、心の中では、ほとんどギブアップ寸前の状態の人も多いだろうし、その中心は現場の一線に立つ「中間管理職」であろう。部下は「そんな無茶な!」とあからさまに言うし、上からは「分かっているだろ?」と言われる。その両方の言い分を理解した上で、なおかつ計画を立てそれを追わなければならない。そのひずみは、購買部門だけではなく、全部門に及ぶだろうから、ひとごとで済ませられる部門はない。 過去に何度も円高を乗り越えてきた日本企業ではあっても、それぞれの時に、取り巻く環境や状況、特に海外市場の状況には大きな違いがあったが、今回は、海外も含めての世界同時経済不安だ。 その意味で、条件は今まで以上に厳しい。確かに先進国が軒並み低迷する中では新興国に活路を見出すしかない、という大筋のシナリオはわかるが、世界中の企業が同じことを考えていることも忘れてはならない。巨大消費地での激戦は、完全な消耗戦となることもままある。この消耗戦に、日本企業はあまり強くない。輸出産業の今後、ひいては日本の経済の今後は、かなり思い切ったところまで踏み込まないと好転しないかもしれない。その「思い切ったところ」というものに、日本人としてはなかなか受け入れがたいことも多々あるだろう。これは、そういった意味では、東日本大震災と同様、いやそれも含めて、国としての大きな試練の時を迎えている、ということなのだろう。人間で言えば、試練は人を成長させる。国にとっても基本は同じだが、人の試練が、その人だけの試練であるのに対し、国の試練は、国民にとっての試練だ。そこには、始めからコンセンサスなどないし、運命共同体としての認識すらない。その中で、試練をどう成長の方向に持ってゆくのか。その意味では、日本国民にとっての試練、ということになる。

2011.08.09

コメント(0)

-

ますます進む円高、株安!?

こんな記事↓がありました。>元財務官の榊原英資青山学院大学教授は7日午前、テレビ朝日の番組に出演し、米国債の格下げを受けた今後の国際金融市場について「年末までに一度60円台になるかもしれない」と指摘、円高ドル安が一段と進むだろうと述べた。年末の予想値はドル円相場が1ドル=73円、日経平均株価が8000円とした。 榊原氏は、政府・日本銀行が今後も為替介入を行うとみているものの、「こういう大きな流れがある時に介入を行っても効かない」と指摘。米国がドル安を容認している現状では、日本が独自に介入を行ったとしても、ごく短期的な効果しか上げられず、円高ドル安の流れが定着するだろうと述べた。・・・・・・榊原氏はミスター円、と呼ばれた為替のプロですし、このコメントも「かもしれない」という含意があるので、そのまま受け取れないにしても、大きな流れとしては多分その通りだろうと思う。特にこの局面でいたずらに円売り・ドル買いの介入をしても、ほとんど効果は上がらない、という意見には全面的に賛成。しかし、60円台とは思い切った予測を出したものだが、年末73円台、というのは今の状況からすると結構現実味がある。私個人としては、アメリカで生活している限り、これは歓迎なのだが、日本にいつか帰ることを考えると、こちらのドル資産が例え多少あったとしても日本に持ち帰るのは、ほとんど意味がなくなりそう。こちらのドルはドルの口座で維持して、円とドルの二本立てで独立して維持する、ということになりそう。いわゆる「塩漬け」みたいなものだが、子供たちがこちらに居る限り、単なる塩漬けではなくて、生活資金口座として残す、という意味合いが強い。それにしても、それはまだ数年も先の話。 今の状況から、3年後、5年後を予測するのはほとんど無理。まあ、なるようにしかならない、と覚悟を決めるしかなさそうだ。

2011.08.08

コメント(0)

-

考えるヒント

今日は日曜日。 朝は教会、午後からは、毎週火曜日の勉強会が、臨時に日曜日に変更になり、1時から6時まで。教会だけでもいっぱいいっぱいだったのに、勉強会ではまたも刺激が一杯。頭の中がまだパンク状態で、まとまっていませんが・・・・小林秀雄だったか、「考えるヒント」という本がありましたね。読んだ事はありませんが、今日一日は、それに倣えば「考えるヒント」満載の一日でした。別な言い方であれば、「濃い一日」。このような日を毎日過ごしていたら頭がどうかなってしまいそうですが、一週間に一日ぐらい、こういう日があってもいいでしょう。今日の内容を消化するのに、数日はかかりそうです。

2011.08.08

コメント(0)

-

時間よ、止まれ!

というようなTV番組が昔あったような・・・・。 TV番組でなくとも、「時間」に関するSFものはたくさんあるし、特に過去に行くのはいろいろ歴史上の人物に会ったりするストーリーが描けるので、よく映画にもなったりする。先日見終わった「仁」もそんな中の一つ。しかし、現実的に、科学的に、時間というのは相対的なものだ、ということが今でははっきりしているし、時間を遅くすることは誰にでも出来る。私にも出来るし、他の誰でも出来る。ただ、「出来ない」のは、それを実用的なレベルまで上げたり、それをどう使うか、という応用が出来ない。SFみたいに、過去に行ったり未来に行ったり、そんな簡単に出来ることではない。もっとも、時間は遅く出来るけれども、逆転させるのは今のところ出来ない。タイムトラベルは日常茶飯事で起きているようだが、それは人間の現実世界とはほとんど関係ない量子の世界の話で、だからと言ってそれを利用することはまだ出来ない。 ・・・・・・・というのが、現在の科学で到達した「時間」に対する見方かもしれないが、実は、それを超える体験をしている人はたくさん居る。残念ながら、今現在、これらの体験は「科学的に」証明されてはいないので、実際に過去に行ったり未来に行ったりしたことは単なる「個人的体験」に過ぎない。でも、行った本人にとっては、それは現実の世界と同様に「現実感」を伴う「経験」となり、それを疑う余地はないものとなっているようだ。 自分としては、証明できなくても、単なる「個人的体験」に過ぎない、と言われても、そんな現実感を伴う、時間旅行を経験できるものなら体験してみたいものだが。

2011.08.06

コメント(0)

-

いよいよ来週! PGAチャンピョンシップ in アトランタ

いよいよ来週。全米プロゴルフ協会(PGA OF AMERICA)主催で開催され、マスターズ、全英オープン、全米オープンと並び、世界4大メジャートーナメント大会に数えられる「全米プロゴルフ選手権(PGA チャンピオンシップ)」2011年はジョージア州 アトランタにありますアトランタ・アスレチッククラブにて開催されます。この開催場所は、アトランタと言ってもアトランタ市ではなく、ジョーンズ・クリーク市、つまり私が住んでいるところで開催されます(笑)私の家から車で10分から混んでいても15分ぐらいのところ。昔、一度、片山晋吾や丸山茂樹がプレーしたときに同じゴルフ場で観戦したことがあります。今回はもちろん、石川遼を始め、今田竜司や池田雄太、平塚などの選手が参戦。8月11日から14日までの4日間のうち、一日ぐらい見に行きたいもの。13日、14日の最終ラウンドは、上の日本選手が残っているか分からないので(笑)、12日の金曜日に観に行ってこようかな、と思っています。日本選手を応援してきます!!ついでに、カメラを抱えて、写真の練習も(笑)

2011.08.06

コメント(0)

-

テニス+水泳=「筋肉痛」

今日も、いつもながらの「猛暑」。外の気温は30度は確実に上回って、へたをすると35度ぐらいあるんじゃないか、という陽気。そんな中、息子を何を血迷ったのか「テニス、やろう!」とか言ってきた。昔(こちらが元気な頃)、こちらが教えてやる、と言っても来なかった息子・・・・それが、よりによってこのクソ暑い時に・・・・で、仕方なく付き合いました。・・・・・が、30分で汗だく・・・・。ハードコートの上にはゆらゆらと陽炎が上るような、40度近い温度でしょう。その上、下手な息子のボールは右へ左へ、こちらは振り回されっぱなし・・・30分で息が上がり、そのまま横のプールへドボン。いやあ、快適快適・・・・・・。 ゆったりと40分ほど泳いで帰った来ました。しかし・・・・・・・。何年ぶりだろ、テニスなんて。 明日は確実に テニス+水泳 = 筋肉痛 だろうなあ・・・・・・・・・・

2011.08.06

コメント(0)

-

ブルグミューラーの25の練習曲 その(2)

今週は割合と練習できています。これが来週になると、またなかなか時間がとれそうにないので、焦って「素直な心」を仕上げようとトライしていました。しかし、いかんせん、前回のアップから5日しか経っていないので、それほど上達するはずもなく、弾いても弾いてもあまり変わらなくなってきたので、一度この辺で妥協してアップしました。で、これです ⇒ ブルグミューラー 25の練習曲 一番「素直な心」 本当は、自己採点で80点以上を合格として次に進む、というのが理想なのですが、どうも80点、というのはなかなか到達できません。別に採点方法があるわけではありませんが、感覚で、「今のは60点だな」とか「80点だな」というだけですが、今回のアップは、その意味で言うと自分的には70点。結局、ノーミスでは弾けず(-10点)、曲の指示を守れず(-5点x2箇所)、それに全体の流れが繋がらず、ということでー5点で、最後に、やっぱり一つ一つの音がたどたどしい、ということでー5点。しめて70点(笑) まあ、そのうちにまた弾く機会もあるでしょうから、これ以上の演奏は未来の自分に期待!ということで次に進みます。次は、日本でピアノを習ったら必ずと言ってもいいくらいやらされる「アラベスク」。聞けば誰でも一度は聞いたことがあると思いますが、それだけにきちんと弾くのは難しい・・・いえ、きちんと弾く以前に、だいたい指が動かない・・・・音の粒をそろえる、そして「スタッカート」、そして全体のテンポを一定にする、というのが今度の課題になりそうですが、最初の「音の粒をそろえる」で早くも挫折しそうです(泣)さてどうなりますか・・・

2011.08.05

コメント(0)

-

メキシコから娘が帰宅

7月15日から教会のミッショントリップでメキシコへ行っていた娘がレッドアイで今朝帰宅しました。レッドアイというのは、その名の通り「赤い目」。つまり深夜に出発地を発って、目的地に早朝に到着する飛行機便のことを言います。娘も、昨晩遅くロス・アンジェルスを発って、今朝早くにアトランタに到着。で、私が早朝からお出迎え・・・(笑)しかし、もともと黒かった娘が、ますます日に焼けて帰ってきました。その第一声が「楽しかった! また来年も行きたい!!」というもの。とにかく、海辺の貧困な町(?)での奉仕活動だったらしく、その様子は、1.トイレが何箇所しかなく、一番近いところでも歩いて5分。 当然水洗などではない。2.車はほとんど古い型のトラックで、みなエンジンランプが点いていた(メンテが必要)3.シャワーは、バケツの下に穴を開け、お湯は出ないので、水を浴びるだけ4.飲み物はやはり身体に合わないらしく、なんどもお腹をこわした5.食事は、タコスがおいしかった!毎日毎日、同じもの。でもだんだん好きになった。6.毎朝6時半に起床し、夜まで一日中奉仕活動。すごく充実していて、一日が終わると「やった!」という達成感がある。7.現地の同年代の子供たちと、言葉は通じないがすごく仲良くなった! すごくいい人ばかり。 それに男の子はみなすごい力が強い!!とにかく、近くの海でとってきた貝やカキをその場で焼いて食べたらしいが、これまたおいしかったらしい。 こちらに居ると、一日が漫然と過ぎてしまうのに、向こうでは毎日が忙しく、遣り甲斐があり、やればやるだけ、人の役になっていると実感できる。すごく良かった!!というのが、全般的な感想らしい。おまけに、行って翌日には、作業中に釘を踏み抜き、カナダから来ていた医療奉仕チームの最初の患者になったらしい。なんでも、5cmぐらい出ていた釘を踏んでしまい、2cmぐらい足の裏に突き刺さったらしい。踏んだ時はそれほど痛くなかったが、治療が痛くて泣き喚き、おまけに痛さのためにショック性の全身硬直を起こしたらしく、周囲があわてて、友人も皆泣き出したほどだったらしい。ところが、二日後にはけろっとして、元気に走り回っていたそうで、医者の方が、あきれていたらしい。あれやこれや、で、個人での旅行などでは到底経験できないようなことをいろいろと経験し、視野を広げてきた、ということだろう。こんな経験、お金では買えない。 行く前に、旅行費用を稼ぐために必死にいろいろやっていたのと合わせ、本当にいい経験になったんだろう。二週間、というのがあっと言う間だった、というのがその証拠だ。若い、ってことは、つくづくすごいなあ、と思う。

2011.08.03

コメント(4)

-

究極の大統一場理論

古代から人間はこの世界、この宇宙とはなんで、そして私たち自身が何者か、ということについて多くの思索が行なわれてきた。時間と空間の理解から、この世の中の仕組みまで、ありとあらゆることを考えてきた人間の営みは、近代になって、ヨーロッパを中心とした「還元主義」に引っ張られてきた、と言っても過言ではないだろう。「還元主義」というのは、言ってみれば「物事の本質は、どんどん突き詰めていくと、その要素に分解され(還元され)、そこに見つかる基本的な法則(真理」が、すべての事象を統べている」という考え方だったと思う。(この辺は、ど素人なので、間違っているかもしれませんが)しかし、現代物理学が、あるいは数学を含めた「科学」が、この「還元主義」の限界を私たちに示し始めたのは20世紀初頭に始まった量子力学を走りとする一連の科学上の成果だった。そして1900年代の後半には、宇宙そのものに関する多くの新しい発見やそれにも増して新しい謎の出現が次々に立ち現れてきた。日記でも書いてきたが、残念ながら私たちの「常識」はこれらの科学の進展に全く付いていっていないので、未だに19世紀の物理学とそれによる宇宙観に留まっているし、その後の相対性理論の華々しい成功にも関わらず、それが「常識」の中に入るまでにも至っていないのが現実だろう。その上、その相対性理論とはまったく両立しない量子力学の発展は、実際に多くのテクノロジーを私たちに提供することにより、その「正しさ」を証明してきたにも関わらず、同じく「正しさ」を証明された相対性理論との矛盾は、未だにそのままに置かれている。20世紀後半から立ち上がった「ひも理論」その第一次革命とその後の第二の革命を経て、現在の21世紀の物理学は、この相対性理論と量子力学の矛盾を解決し、さらに、重力をも含めた「大統一理論」の構築に向けて日々前進している。そのことは、逆に言うと、私たちの「常識」は、この最先端の宇宙像からはどんどん置いていかれている、ということを意味している。2000年に発表されたブライアン・グリーンの「エレガントな宇宙 -超ひも理論がすべてを解明する」は、その先端の超ひも理論の当代切っての現役物理学者によって書かれ、その平易な内容と思想的な厚みでずば抜けた評価を得、アメリカでもベストセラーになった本であり、上に書いた「常識」と「科学の先端」を埋めるための本としては、最高の本の一つとされている。先日からこの本を読んでいるが、「平易な内容」とは言え、それは数式や専門用語を出来るだけ使わずに書かれた、ということは意味しても、その内容を理解するのが平易だ、とはお世辞にも言えない。しかし、読むに従って、私たち人間とは何者か、私たちはどこから来たのか、そもそも宇宙とは何で、どうして出来たのか、ということについて考える上で非常に多くの示唆を与えてくれる。一方で、著者も言うように、「どのようにして」物質が、そして宇宙が誕生し、今日に至っているか、ということはどんどん解明されてきているが、だからと言って「なぜ」という疑問には一切答えられない、という科学の限界をも正直に提示している。その「なぜ」を巡っては、今の科学はほとんど無力であり、せいぜい「仮定」「思考実験」の域を出ない。ではあるけれども、ここに書かれていることは考えるだけでも壮大な気分にさせてくれるし、じゃあ、その中の自分って一体なにものだ?ということを考えさせてくれる。しかし、この本にしても、書かれたのはもう10年も前の話。 これ以降の10年、21世紀初頭の10年で、一体どれだけの知見が新たに得られたのだろうか・・・少なくとも、巷にあふれる「現代物理学が教える宇宙の姿」みたいな教養書は、この「エレガントな宇宙」の要約版か、その解説版みたいな趣で、内容的には一歩も出ていないように感じる。だれか、それ「以降」の発展を、私のような「素人」「一般人」を対象にした、いい本を紹介してもらえないだろうか。<追記>そんなもん、人に聞くな!と言う声が聞こえたので(笑)、ちょっとアマゾンで調べたら、同じグリーンの著書で、2009年、そして今年2011年に、その後の発展を踏まえた本が出されていますね。ただ、この「エレガントな宇宙」ほど包括的には書かれていないようですが、それでも「多宇宙」「並行宇宙」「時間と空間の関係」などについての、最先端からの報告を聞ける、というだけで意味があるんでしょう。今度日本に行ったら購入してこようと思います(英語は苦手なんで・・・笑)

2011.08.01

コメント(0)

-

聖書の読み方

今日の聖書勉強会は、聖書の聖句なるものを個々に読んで勉強する、という形を離れて、「聖書」そのものの成り立ちについて、牧師の方から教わる、というものでした。初めて聞いたのですが、神学校の入学試験には必ず、旧約聖書の全39章、新約聖書の全21章を順番に正確に書く、という問題が出るのだそうです。一般には、キリスト教の聖書というものは、この「旧約」と「新約」の二つからなっている、ぐらいのことは知られていると思いますし、私自身も教会に行く前には知っていましたが、逆に言えば、それぐらいしか知りませんでした。まあ、今回の「講義」を紹介しても意味がないし、字数も限られているのでそれは割愛しますが、この聖書の内容以前に、「聖書の読み方」を語られていたので、その部分についてちょっと書きます。ご存知のように、キリスト教の信仰というのは、イエスキリストを唯一の神の子として信じ、イエスの死と復活を通して人間の罪が赦された(過去形)ということを信じることです。そのイエスの言動と、それを踏まえた使徒達の伝道活動や伝道内容が、この「新約聖書」に記されているわけですが、その意味で、キリスト教徒にとって、この「聖書」は「絶対」です。今回の講義でも「聖書がイエスキリストを証言し、福音の真理を示し、キリスト教会のより所とすべき唯一の聖典であると信じるものにとっては、「聖書」こそ、真実の神について、また、その神の人類救済に関する知識を私たちに与える「神の言葉」であり、しかも、信仰の生活の誤りのない規範なのであって、決して、他のものを以って置き換えたり、取り替えたりすることの出来ない、唯一・無比の書物である」とし、 「聖書というものは、そのような信仰の視座から理解して初めて『聖書の本質』に迫ることができる」とされています。つまり、逆に言えば、「そのような信仰の視座」からではない「視座」から読んでは、その「本質」はわからない、ということでしょう。これは、宗教一般について、同じようなことが言えるかもしれませんが、私のように宗教そのものが信じるに足るものか、という「視座」で学ぶものにとっては、こう言われてしまうと完全に道を絶たれたのと同じことになります。つまり、本質を理解してなお、それが信仰に値するかどうか、という判断をする、ということがあらかじめ否定されているわけですから。私も含めて、この現代に生きる大多数の人間は、宗教というより、科学、言ってみれば「科学教」の教育を受けてきています。この「科学教」の基本は、「疑う」「疑問を持つ」「万人が納得する回答を、合理的に、論理的に出す」「反証があった場合は、その『真理』はもはや「真理」ではなくなり、別の『真理』に取って代わられる」というものだと思っています。つまり、先に挙げた「聖書の読み方」と真っ向からぶつかるわけです。もしこの「聖書」の読み方が、「唯一」の方法であるなら、人間が科学的合理主義に基づいて信仰を考える、ということが否定されることになります。そして、このことは、この前の日記で「教会と信仰」に書いた「教会離れ」の加速と、切っても切れない関係にあることは想像に難くありません。そして、私のような「聖書の勉強」の仕方をいくらしても、絶対にその「本質に迫ること」は出来ない、と言い渡されているようなものなので、これ以上、勉強しても仕方がないよ、と言うことになります。本当にそうか? その点に関して言えば、私自身は「そうではない」と思っているし、そうでも思わなければ、聖書の勉強など出来るものでもない。そのうち、自分の中に、この「疑問」に対する、新たな回答が得られる日が来るのだろうか?

2011.08.01

コメント(3)

全27件 (27件中 1-27件目)

1