PR

Calendar

New!

USM1さん

New!

USM1さん牛久大仏へ(その4) New! jinsan0716さん

【紅茶】水出しで作…

takagiiiさん

takagiiiさんDucks Home 0730m_mさん

堺 天神玉鮨 ホー… わさび~なさん

前回の日記 にあるように卯の花目的に住吉大社にいったのだけれども

幸運な事に

この日は卯之葉神事という神事と舞楽がありました。

ので今回は住吉大社でたっぷりと ゆっくりすることにしました。

ところで卯之葉神事とは

住吉大社の創立記念日みたいなものです。

住吉大社の鎮座日が卯年・卯月・卯の日に由来していることから

5月の最初の卯の日に行われます。

ご祭神は

・底筒男命 ・中筒男命 ・表筒男命 三柱の海神神(わだつみのかみ)

・神宮皇后(息長足姫命おきながたらしひめのみこと)

住吉大社といえば、まずは太鼓橋

反橋(そりばし)という方が正式のようです。

この橋を渡ると罪や穢れを祓ってくれるようです。

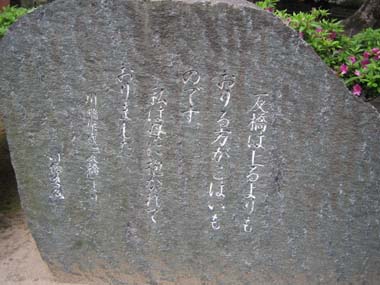

川端康成の小説 『反橋』 の石碑

橋を渡ると手水舎

龍の手水が多い中、住吉大社では兎です。

住吉鳥居と呼ばれている角柱の特徴的な鳥居

角鳥居とも呼ばれています。

神額も伊万里焼のようです。

鳥居をくぐって中に入ると国宝級の御本殿があります。

奥から第一本宮・第二本宮・第三本宮その横に第四本宮

第一から第三本宮までが海神神

第四本宮に神功皇后が祭られています。

正式な参拝では第一本宮から参ります。

今回、遷宮式が近づいているため第一本宮と第二本宮は改修中

神事は第三本宮で行われるようです。

まだ時間があったので、末社の浅沢社と大歳社へ行って

『卯の花苑』へ行く事に

赤沢社は芸能と美容の神様と言われているようです。

ちょうど杜若の季節です。

昔はもっと広範囲に咲いていたのでしょう。

今はわずかに残るばかり。

細井川と呼ばれる川(今は用水路のように見える)を渡れば

大歳社という末社。

稲の収穫の守護神、それが転じて

大阪商人の間には 資金回収の神様として祭られてます。

その隣においとぼし社があります。

いわゆる『おもかる石』が置かれています。

持ち上げて 軽く感じれば願が叶い、重く感じれば難しい。

これは近所の民間信仰のようなものだったのではないかと思います。

お愛し星とも老年星とも言われているらしい。

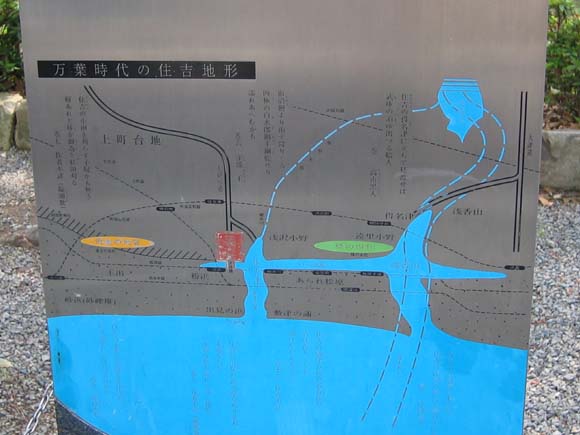

赤い所が住吉大社と太鼓橋、 その横の青い部分が住吉津

すぐそこまで海や水辺だったことがわかります。

その住吉津に流れ込む川が細井川

浅沢小野と呼ばれる低湿地帯があります。

私の想像ではこの低湿地帯に 杜若がいっぱい咲いていたのではないかと思っております。

午後からはいよいよ卯之葉神事

卯の花を玉串として捧げる祭典です。

男性の神官の方たちも烏帽子に卯の花を付けています。

卯之葉玉串やお供え、神楽などを奉納して

場所を移動 「五 所御前」

この場所が重要な場所とは知らず祭事の前に

石を拾ってしまいました![]()

心願成就すると言われている石。

五大力の意味は、寿力(命)、福力、体力、財力、智力の力を宿すことから名付けられている。

成就のお礼には、新しく小石に五・大・力と書いて

持ち帰った物と共に返納するのがお礼のようです。

場所を再び移動して石舞台へと

こちらの石舞台は日本の三大舞台の一つで重要文化財。

四天王寺の石舞台・住吉大社の石舞台・厳島神社の平舞台(世界遺産)

いよいよ舞楽

振鉾

振鉾

北庭楽

北庭楽

胡蝶

胡蝶

蘇莫者

蘇莫者

最後に源博雅作曲の長慶子

退場の曲なので舞はなし

私が気になったのはこの立派な太鼓

舞にも太鼓にもかなり異国文化のかおり

帰りにはカモも仲良く

-

やっぱ歩きたい 2013.04.15

-

蝉の鳴き声に耳をこらせば 2012.08.17

-

川の流れを見て、年初に思う事 2011.01.01 コメント(2)

Keyword Search

Comments

・2025.10

・2025.09

・2025.07