-

1

大月駅の乗り換え

先週の「関東外周山つなぎの旅」、往路の電車は大月駅でJRから富士急に乗り換えでした。JRの大月駅着は06:51、富士急の大月駅発は06:53。乗換時間は2分・・・この2分間に、定期券で入場したJR運賃を精算し、富士急の切符を買い、電車に乗り込まなければならない訳です。JRの車輌は定刻に大月駅到着、精算機に直行。JRの改札を出て、富士急の改札へ遠回りする時間的余裕無し。精算切符を手にすると「連絡きっぷ」を持っていないにもかかわらず、「連絡きっぷお持ちの方専用」の「富士急行線連絡口」へダッシュ・・・。連絡口では「連絡きっぷお持ちの方」でなくても、何の問題もなく富士急の切符を購入(「お持ちの方専用」なんて書くなよ!)。電車に急行・・・しかし、あと数歩のところで無情にも目の前で扉がぁぁぁ・・・。ホームにいた駅員に「のっ、のせてくださ~い」。駅員は冷静な顔で「このボタンを押して下さい」。「んっ?」・・・押しボタン開閉式の扉でした。

2006.04.04

閲覧総数 753

-

2

【 東京歩きめぐり 番外第4回 】 我善坊谷

2015年06月22日(月)曇港区麻布台1丁目に、かつての地名で「我善坊谷(がぜんぼうだに)」という場所がある。北と南の台地に挟まれた、東西に細長い低地である。地名の由来は、この地に座禅をする僧がいたことから付いたという「座禅坊」説など諸説あるらしいが、定かなところは不明のようだ。2014年08月の【 東京歩きめぐり 第24回 】で この付近を歩いているが、この時は我善坊谷のことを あまり認識していなかった。この谷が「昭和」な雰囲気の残る 興味深い土地だと知ったのは 後日のことで、今回、【 東京歩きめぐり 第43回 】を歩いた後、探訪してみることにした。我善坊谷の谷底を西から東へ緩く下る「落合坂」に、西側から入る。標柱では由来を「我善坊谷へ下る坂で、赤坂方面から往来する人が、行きあう位置にあるので落合坂と呼んだ。位置に別の説もある」と解説している。落合坂を下り始めてすぐ、南側に「横川省三記念公園」という小さな公園がある。Wikipedia によると 横川省三(1865~1904)は、日清戦争には朝日新聞の記者として従軍、日露戦争では特殊工作に従事し、ロシア軍に捕獲され銃殺刑に処されたらしい。ロシア大使館はここから近い。坂を下ると、昭和色が濃厚な住宅密集地が始まる。坂の両側に細い路地があり、木造2階建ての民家が軒を連ねている。路面はコンクリート打ちだったり、敷石が並んでいたり。砂利道のところもある。どの路地も植物の緑が濃い。路地の奥はどこも、台地の崖で行き止まり。袋小路になっている。ここが台地に挟まれた低地であることを、目で見て認識させてくれる。その崖の上には高層ビルが聳え立ち、谷底感をよりいっそう際立たせている。谷底の町には空家が目立つ。空家の入口には「立入禁止 巡回警備実施中 森ビル株式会社」の札が下がっている。再開発に向けて買収が進みつつあるように思われる。何年か先、この「昭和」な町は姿を消しているかも知れない。森ビルはこの谷を埋め立てて、「ナントカヒルズ」にするつもりだろうか。しかし、そのナントカヒルズは絶対に「我善坊ヒルズ」などという辛気臭い名前にはならない。「麻布台ヒルズ」と名付けられるだろうことは、容易に想像できる。我善坊谷から北側の台地へ上るのが「稲荷坂」、別名を「我善坊谷坂」という。南側の台地へ上る石段の坂が「三年坂」。「雁木坂」を下り、飯倉交差点に出る。【 東京歩きめぐり 番外第4回 】はここで終わり。

2015.06.22

閲覧総数 1634

-

3

【 東京歩きめぐり 第179回 】 森下

2020年11月23日(月)晴勤労感謝の日。東京も新型コロナウイルスの第3波と言われる状況になりつつある。今回歩くのは、江東区の森下2~5丁目。09:10 森下3丁目交差点 、【 東京歩きめぐり 第179回 】を歩き始める。森下2~5丁目をめぐる。狭い路地裏の民家に挟まれて「大石稲荷神社」は鎮座する。敷地は半畳あるかないか。写真撮影していると、近くを掃き掃除中のおじさんが「この神社、ユーチューブに載ってるよ。外国人が写真を撮ってることもあるよ」。由緒は不詳。おじさんに聞けばよかった。「長慶寺」を訪れる。江戸時代前期の創建。宝井其角(たからいきかく 松尾芭蕉の門弟で蕉門十哲のひとり)の墓がある。墓石は戦災によって損傷し、「角墓」の部分しか残っていない。五間堀公園の「五間堀跡」解説板を読む。堀幅が5間(約9m)あることから名付けられた、とのこと。五間堀は小名木川と竪川を結ぶ六間堀から分かれる入堀。万治年間(1658~60年)頃かそれ以前に開削されたという。1936年(昭和11年)と 1955年の2度の埋め立てにより消滅。現在の地図を見ても、かつての五間堀の「へ」の字型が残っている。五間堀跡にある「大久保稲荷神社」は、旗本 大久保氏の屋敷神が起源らしい。幕末の切絵図には、長桂寺(長慶寺)の隣りに「大久保嘉平次」とある。森下文化センターの「田河水泡・のらくろ館」を訪れる。田河水泡は、幼少期から青年期までを江東区で過ごした。館内で懐かしい物に出会った。のらくろ単行本。自分が子供の頃、立派な装丁の復刻版が10冊ほど自宅にあった。猿江橋西詰の「八百霊(やおたま)地蔵尊」は、1945年(昭和20年)の東京大空襲により犠牲となった深川高橋5丁目(現在の森下5丁目)の町民800余名の霊を慰めるため建立された。10:10 新高橋北詰 、【 東京歩きめぐり 第179回 】はここで終わり。森下3丁目交差点 → 新高橋北詰 : 4.3 km

2020.11.23

閲覧総数 231

-

4

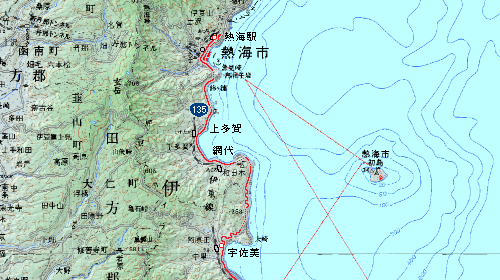

【 周遊の旅(ルート1) 35日目 】 宇佐美(静岡県伊東市) → 熱海駅(静岡県熱海市)

2016年11月18日(金)晴れたり曇ったり05:30 起床。おにぎりとインスタント味噌汁の朝食。06:35 「民宿 のざき」を出発する。曇り空で寒い。手袋をはめる。国道135号線は宇佐美の町外れから上り坂。カーブが連続する。だんだんカラダが温まってくる。新宇佐美トンネルと御石ヶ沢トンネルを抜けてしばらく、07:30 熱海市に入る。市章に温泉マーク。国道は断崖の中腹を進み、やがて網代の町へ下りてゆく。08:15 網代港を望む温泉街。閑散としているのは、平日の朝だからなのか、それとも不景気のせいなのか・・・・・。上多賀の町を過ぎると上り坂になり、国道は再び断崖の中腹を行く。その断崖には、オーシャンビューが売りのホテルとリゾートマンションが並んでいる。たぶん、バブルの頃に建てられたものだろう。行く手の岬に「熱海城」が見えてくる。熱海城はかつて存在した城郭ではなく、鉄筋コンクリート造で 1959年に完成した単なる観光施設。完成から半世紀以上経っているにしては、キレイな外観を保っている。入場料 大人 900円。国道沿いには「売地」「売物件」の看板と廃墟が目に付く。この先、買い手が現れるとは思えない。坂道だらけの熱海の街に入ってゆく。魚屋の店先に、高くて食べられなかった キンメダイ。値札がないけれど、1尾 2000円位するのだろうか。10:05 今回の旅の終点・JR熱海駅に到着する。2泊3日で 73.5 km を歩いた 。「周遊の旅(ルート1)」は、ここで終わりにする。すぐに 10:10 発の電車に乗り込み、JR東海道線・総武線を乗り継ぐ。運賃 1940円。12:10 自宅に帰り着く。宇佐美 → 熱海駅 : 16.8 km( 周遊の旅(ルート1)累計 1083.5 km )

2016.11.18

閲覧総数 247

-

5

【 周遊の旅(ルート1) 32日目 】 石廊崎(静岡県南伊豆町) → 伊豆急下田駅(静岡県下田市)

2016年03月09日(水)曇時々晴05:20 起床。パンとインスタントコーンスープの朝食。予報によると昼前には雨が降りだすようなので、予定を早めて 06:00 「民宿 龍宮」を出発する。県道16号線、海沿いの道を行く。曇り空に朝日が昇る。07:05 旧道の「弥陀山(みださん)隧道」を抜ける。1923年(大正12年)に開通したらしい。レンガのアーチが時代を感じさせてくれる。今は 1971年(昭和46年)に開通した「弥陀山トンネル」が主に使われている。青野川沿いに北上する。南伊豆町のマンホールを2種類、見かける。ひとつは、近松門左衛門の「国姓爺合戦」の一部を舞にした「小稲の虎舞」と特産品のイセエビの図柄。もうひとつは、弓ヶ浜海岸とヤドカリの図柄。菜の花畑を過ぎ、07:45 日野(ひんの)交差点。県道16号線は国道136号線に合流する。コンビニでジュースを調達。08:15 下田市に入る。下田市のマンホールは、黒船の図柄。1854年(嘉永7年)日米和親条約締結により、江戸幕府は下田と箱館(現在の函館)を開港した。下田市街地に入る。「吉田松陰拘禁之跡」の石碑。ペリーの艦隊に便乗しようとして失敗した松陰と弟子の金子重輔が自首して拘禁された場所、と解説板にある。09:25 今回の旅の終点・伊豆急下田駅に到着する。3泊4日で 119.9km 。09:38 発の伊豆急行に乗る。11時頃に雨が降りだすと、急に寒くなる。JR伊東線・東海道線・総武線を乗り継ぎ、13:50 自宅に帰り着く。運賃 3890円。石廊崎 → 伊豆急下田駅 : 17.0 km( 周遊の旅(ルート1)累計 1010.0 km )

2016.03.09

閲覧総数 173

-

6

西国巡礼

西国二十九番松尾寺の松尾空心住職による「西国三十三所古道徒歩巡礼地図」を頼りに、西国三十三観音霊場を歩きました。そのルートを地図に記入してみました。累計歩行距離 987.7km累計歩行日数 33日 (2002年03月~2004年09月)一番青岸渡寺から二番紀三井寺までは、熊野古道の中辺路と紀伊路を歩きます。途中何度も東海自然歩道と交差したり重なったりします。大阪箕面では自然歩道の西の起点を通ります。また、三十三番満願の華厳寺裏山で東海自然歩道につながります。滋賀県から岐阜県にかけては、旧中山道を歩きます。(注)ページ中の地図の著作権は白い地図工房(http://page.freett.com/rukuruku/)にあり、使用許諾を得て掲載しています。

2005.07.12

閲覧総数 1913

-

7

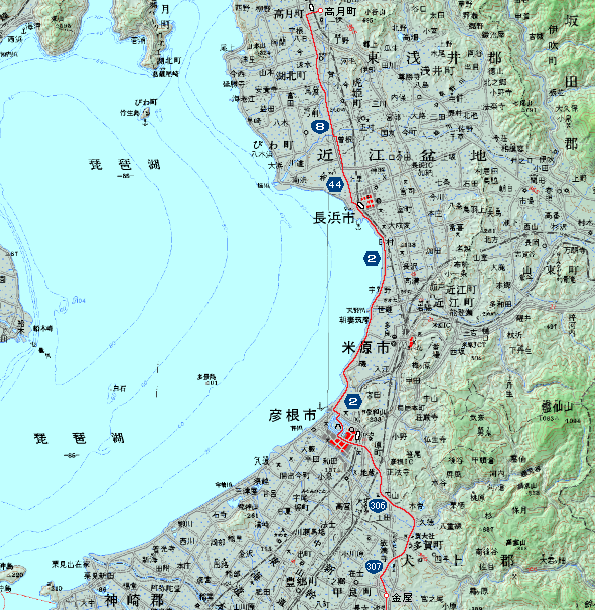

【 西日本支線の旅 13日目/関西 13日目 】 金屋(滋賀県甲良町) → 高月町(滋賀県長浜市)

2018年05月19日(土)曇時々晴05:00 起床。雨は止んでいる。おにぎりとジュースの朝食。テントを畳み、06:00 「三川分水公園」を出発する。曇り空。昨日とは打って変わって涼しい。国道307号線は犬上川を渡り、多賀町に入る。コンビニでジュースを調達。国道脇に蒸気機関車が放置されている。D51型。車体はサビだらけ・・・・・。調べてみたところ、1976年から数年間「多賀SLパーク」で寝台客車3両とともに、宿泊施設として利用されていたらしい。客車は解体撤去されたようだが、機関車は30年以上も雨ざらしのまま。多賀町のマンホールは、町の鳥 ウグイス・町の木 スギ・町の花 ササユリの図柄。国道307号線は多賀大社前で国道306号線に合流、07:20 彦根市に入る。彦根市街を抜け、京橋から彦根城跡へ。彦根市のマンホールは、幾何学的に配置した複数の市章と市の木 タチバナの図柄。彦根城跡を南から北へ縦断するが、樹木に覆われた金亀山(こんきやま)の国宝 天守を、ふもとからは望めない。観覧料を払わない者には、見せてくれないようだ。城跡を出た歩道橋上からようやく、その姿を遠望する。県道2号線を北上。電光温度計が14℃を掲示している。09:25 米原市に入り、道は琵琶湖岸を行く。向かい風。北寄りの強風が、遮るもののない湖上から吹きつける。歩を進めるための負荷が、20% ほど重くなる感じ。旧米原町(2005年 新設合併により米原市)のマンホールは、町の花 サツキ・町章・町の木 イチョウの図柄。10:50 長浜市に入る。コンビニでオムライスを調達、昼食休憩にする。12:00 長浜城。天守は羽柴秀吉が築いた城を模擬復元したもので、鉄筋コンクリート造。県道44号線を経て国道8号線に出る。長浜市のマンホールは、豊臣秀吉の馬印 千成瓢箪の図柄。国道8号線に並行して、かつての「北国街道」が所々に残っている。道が緩やかに蛇行していたり、時代を感じさせる民家が並んでいたり・・・・・。国道と重なっている大部分の北国街道では、こういう雰囲気は消えてしまっている。旧びわ町(2006年 新設合併により長浜市)のマンホールは、町の鳥 シラサギ・町の花 アジサイ・琵琶湖と竹生島の図柄。旧湖北町(2010年 編入合併により長浜市)のマンホールは、町の鳥 コハクチョウ・町の花 サルビアの図柄。15:00 今日の宿「よしのや旅館」に到着する。ここで大学時代の友人F本と合流することになっている。F本はすでに甲賀市から自転車で到着済み。風呂に入ってから、近くの居酒屋「一丁」で遅くまで飲んでしまう。22:00 頃就寝。「よしのや旅館」、素泊 3800円。金屋 → 高月町 : 35.7 km( 西日本支線の旅 累計 435.4 km )

2018.05.19

閲覧総数 156

-

8

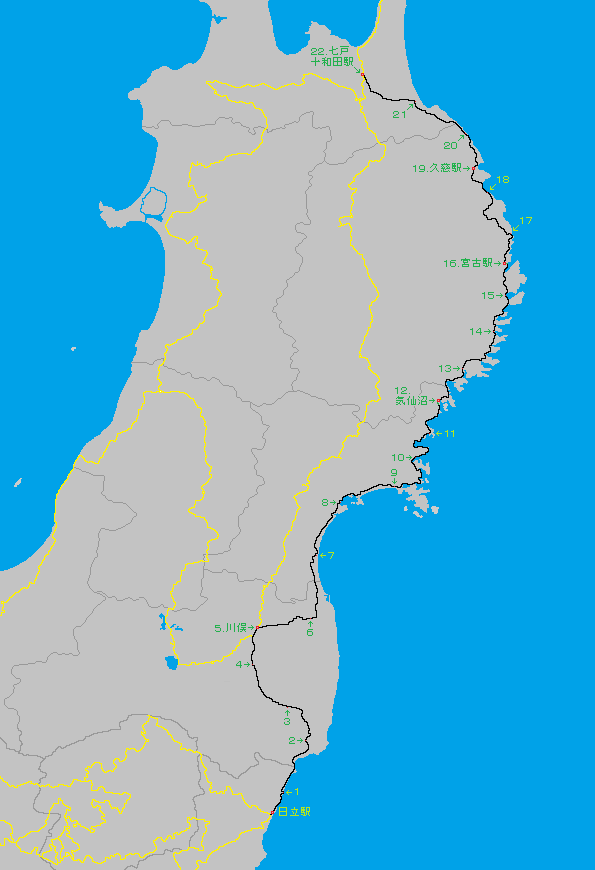

東北周遊徒歩旅行 総括

足掛け5年で「東北周遊徒歩旅行」を完結しました。東日本大震災の被災地、東北地方の太平洋側を歩きました。行く先々で、津波の被害を受けた町を目にしました。津軽半島と秋田県の日本海側も歩く予定でしたが、気力が続かず、東北新幹線 七戸十和田駅を東北周遊徒歩旅行の終点としました。歩行日数 22日間( 2015年05月 ~ 2019年09月 )歩行距離 747.1 km交通費・宿泊費等 144,490 円

2019.09.28

閲覧総数 81

-

9

【 帆船模型 BOUNTY 製作記録 第12回 】 バウスプリットとジブブームの製作・取付

2019年11月30日(土)ヘッドレールはキットの真鍮棒を曲線加工したあと、薬品で黒染めし、船首部分に取り付ける。ヘッドレールに合わせて、ヘッドティンバーを取り付ける。バウスプリットとジブブームを製作、滑車類を取り付ける。船首に固定したあと、スプリットステイ・ボブスティ・ジブブームスティを張る。

2019.11.30

閲覧総数 348

-

10

【 帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録 第10回 】 50・51・53・54・56・57番フレームの製作

2023年03月30日(木)56・57番のカントフレームを製作する。材料は1.5mm 厚と2mm 厚のウォールナット板材。3分割のダブルフレームなので、フレーム1組(左右2本)あたり12ピース。50・51・53・54番のスクェアーフレームを製作する。材料は1.5mm 厚と2mm 厚のウォールナット板材。5分割のダブルフレームなので、フレーム1本あたり10ピース。

2023.03.30

閲覧総数 82

-

11

【 北海道一周徒歩旅行 63日目 】 上磯(渡島振興局北斗市)→ 戸井(渡島振興局函館市)

2016年07月11日(月)晴のち時々曇05:00 起床。おにぎりとインスタント味噌汁の朝食。予報によると、これから数日の間 晴天が続くらしい。06:10 「ビジネス民宿 あべ」を出発する。梅雨のない北海道らしい乾いた空気。青空が広がり、日差しが眩しい。函館山を望みながら、国道228号線を行く。北斗市のマンホールは、トラピスト修道院と北海道新幹線の図柄。昨日見たカントリーサインと同じ構図をしている。国道228号線は七重浜で国道227号線に合流する。07:30 北斗市から函館市に入る。函館市のカントリーサインは、「ハリストス正教会」とカモメ。正教会の初代「主の復活聖堂」は 1860年(安政7年)に建てられたが、1907年(明治40年)の函館大火で焼失。現在の聖堂は 1916年(大正5年)に再建された。「津軽海峡フェリー函館ターミナル」が見える。2011年08月の【 北海道一周徒歩旅行5日目 】、ここから北海道に上陸した。晴天が続くようなので、足掛け6年になる「北海道一周徒歩旅行」も、明後日に完結を迎えられそうだ。市街を歩きながら、マンホールを2種類見つける。ひとつは市の魚 イカの図柄。もうひとつは「五稜郭」と「旧函館区公会堂」の図柄。「函館区」の設置は 1879年(明治12年)。旧函館区公会堂の竣工は 1910年(明治43年)。1922年(大正11年)の市制施行により「函館市」となった。国道227号線はJR函館線を越え、08:10 「万代こ線橋交差点」で終わる。函館の街には路面電車が走り、のんびり感を漂わせている。「レイモンのハム・ソーセージ」とか「函館信用金庫」とか、地元企業のラッピング広告を纏った車両を多く見かける。コンビニで飲料を調達。09:25 湯の川温泉。ここからは津軽海峡を南に見ながら、国道278号線を東へ向かう。コンビニでおにぎりを調達。11:00 神社で昼食休憩。おにぎりを食べていると、鳥居の上空を全日空機が、函館空港へ降下してゆく。五稜郭駅~戸井駅(29.2 km)を結ぶ鉄道「戸井線」を建設する計画が、戦前にあった。1937年(昭和12年)に建設が開始まったが、戦時中の資材不足のため 1943年(昭和18年)に工事は中断。戦後も工事は再開されなかった。その戸井線の遺構を、国道278号線沿いに見ることができる。汐泊川にはコンクリート製の円柱橋脚が残されたままになっている。汐泊川を渡ってすぐ、「宿 3食付 5000円(1食 寿司食べ放題!)食事処 民宿 桜庭」の看板。こういう宿に是非泊まってみたい。12:40 コンビニで食料・飲料を調達。近くでカラーマンホールを見つける。「はこだて」とあるが、これは旧戸井町(2004年 函館市に編入合併)のマンホール。特産品であるタコのイメージキャラクター「トーパスちゃん」とカモメと武井(むい)の島の図柄。汐首岬灯台の直下にも戸井線の遺構がある。コンクリート製の8連アーチ橋。古代ローマの水道橋を模したのではないかと思わせる威容を、今も留めている。14:00 汐首岬、津軽海峡を挟んで下北半島 大間崎までは17.5 km。その下北半島をはっきり望める。しばらく進むと、戸井線のトンネル遺構がある。設置されている階段は津波避難用。トンネルに続く18連のアーチ陸橋は、戦前のものにしては色が白く、手摺りが備えられている。津波避難用に補修されたのかも知れない。15:15 今日の宿泊予定地「戸井漁港」に到着する。比較的大きい漁港だから あるだろうと期待した水場と公衆トイレは、探してみるが見つからない。先へ行っても、野営できる場所があるか分からない。漁港の隅にテントを設営する。民家から1Lもらい水。ラジオを聞いて時間を潰す。夕食は納豆巻・サンマ焼き・マカロニサラダ。19:30 就寝。上磯 → 戸井 : 38.7 km( 北海道一周徒歩旅行累計 2364.1 km )

2016.07.11

閲覧総数 350

-

12

【 北海道一周徒歩旅行 46日目 】 鬼鹿港町(留萌振興局小平町)→ 増毛(留萌振興局増毛町)

2014年09月14日(日)曇時々晴04:50 起床。おにぎり・納豆巻とインスタント味噌汁の朝食。06:00 「音尾旅館」を出発する。曇り空。コンビニで飲物を調達。今日も国道232号線を、日本海沿いに南下する。06:20 「旧花田家番屋」。1905年(明治38年)頃の建築、ニシン漁に従事した漁夫たちの宿舎。間口 39.390m、奥行 22.722m もある。小平(おびら)町のカントリーサインとマンホールの図柄に採用されている。国指定重要文化財。1987年(昭和62年)まで国道と並行して走っていた、羽幌線の遺構がいくつか見られる。小川を渡るコンクリート橋があったり、橋梁本体が撤去されてしまった橋台があったり・・・・・。単調な国道歩き、廃線遺構探しで紛らわせる。09:15 小平トンネルを抜ける。隣に羽幌線の廃線トンネルがあるはずなのだが、草木が茂って見えなくなっている。小平の街には、旧花田家番屋の図柄とは違うマンホール。特産のホタテとメロン、望洋台キャンプ場が描かれている。09:55 臼谷4区バス停でひと休み。向かいに公衆トイレがある。近くで野営できそう。10:10 留萌市に入る。カントリーサインは、日本海に沈む夕陽。名所や特産品をを採用する、他の市町村とは異なり、とてもシンプルなデザイン。ちょっと珍しいパターン。10:55 三泊(さんとまり)バス待合所。かつて羽幌線 三泊駅の駅舎だったらしい。元駅舎で、パンとジュースの昼食休憩。しばらく先に進むと、廃線橋梁がある。錆びた鉄橋と朽ちた手摺り、「廃線感」濃厚である。11:40 ルルモッペ大橋を渡り、留萌市街に入る。因みに、「ルルモッペ」とはアイヌ語で「潮が奥深く入る川」の意味。留萌の市名は、ルルモッペに由来する。羽幌線の廃線探訪は、留萌で終わり。留萌から増毛まで、留萌線が走っている。道路は国道231号線に変わり、石狩市までこの国道を行く。留萌市のマンホールは、夕日の景勝地「黄金岬」と錨。コンビニで飲物を調達する。国道脇の花壇に、ハマナスの赤い実と白い花。ハマナスは7月に紫色の花を咲かせていたが、どうして今ごろ白い花? 調べてみたが、分からない。13:15 増毛町に入る。カントリーサインは、暑寒別岳と特産のエビとサクランボ。14:10 信砂(のぶしゃ)川を渡る。彦部橋から覗くと、立派なサケがウジャウジャ泳いでいる。見物人はいるが、釣っているひとはいない。捕獲が禁止されているのだろう。青空が広がってきた。増毛の街。マンホールは、リンゴとニシン。16酒類のお酒を無料で利き酒できるという「国稀(くにまれ)酒造」へ行ってみるが・・・・・、観光客が大勢いる。そうか、今日は3連休の中日なんだ。タダ酒は止めておく。スーパーとコンビニで食料・飲料を調達。16:00 今日の宿泊予定地「増毛町メモリアルパーク」に到着する。トイレ・水場と数脚のベンチがあるだけの公園。車中泊するらしい道内ナンバーのクルマが1台、停まっている。公園の斜め向かいには、24時間営業の「セブンイレブン」がある。テントを設営。大相撲中継のあと、18:05 から「地球ラジオ」を聞く。夕食は、刺身2点盛・アジフライ・太巻寿司。19:30 就寝。鬼鹿港町 → 増毛 : 41.9 km( 北海道一周徒歩旅行累計 1723.5 km )

2014.09.14

閲覧総数 361

-

13

【 帆船模型 PEGASUS 製作記録 第8回 】 船底銅板張り

2017年10月08日(日)喫水線を引き、マスキングテープを張って目印にする。18mm x 6mm の銅板を、キール側面から張る。2段目以降は煉瓦積みの要領で張り進める。使用した銅板は 約750枚。

2017.10.08

閲覧総数 1305

-

14

【 東京歩きめぐり 第175回 】 東日本橋 日本橋久松町

2020年10月13日(火)晴予報によると東京では、明日から一週間ほど曇りや雨の日が続くらしい。今回歩くのは、中央区の東日本橋1~3丁目・日本橋久松町。08:35 浅草橋南交差点 、【 東京歩きめぐり 第175回 】を歩き始める。東日本橋1~3丁目。ビルの2階に鎮座する「初音森神社」は、元弘年間(1331~34年)この地に創建されたと伝わる。明暦の大火(1657年)後 郡代屋敷建設のため隅田川東岸(現在の墨田区千歳)へ遷座させられたが、1948年 旧蹟地である現在地に摂社として建立された。ビルの隙間の奥に鎮座する「両国稲荷神社」は、予めその存在を知っていなければ見つけることのできない小さな神社。かつて当地にあった稲荷を復活させたものらしい。幕末の切絵図には、隅田川縁に大きく「両国イナリ」と記されているが、本当に同じ神社ということなのだろうか。靖国通り北側に「旧蹟 両国広小路」碑がある。明暦の大火の教訓から避難路として隅田川に両国橋が架けられ、延焼防止のため橋沿いの一帯は火除け地に指定された。これが両国広小路となり、上野・浅草と並ぶ盛り場として発展した。1628年(寛永5年)創建と伝わる「川上稲荷神社」は、江戸幕府の乗船場にあったものを 1869年(明治2年)現在地に遷座したという。「旧蹟 矢ノ倉」碑。1645年(正保2年)幕府は当地に谷之御蔵と称する米倉を建て、そこに至るL字型の入堀として「薬研堀(やげんぼり)」を開削した。1698年(元禄11年)谷之御蔵は火災により焼失。米倉は築地に移転し、薬研堀は大半が埋め立てられた。幕末の切絵図には「薬研堀埋立地」と記されている。「矢ノ庫稲荷神社」は、幕府が米倉の守護を祈念して勧請したのが起源という。「薬研堀不動院」を訪れる。1585年(天正13年)紀州の根来寺が豊臣秀吉勢の兵火に遭った際、大印僧都が不動明王像を守護して東国に下り、1591年(天正19年)隅田川のほとりに堂宇を建立したのが当院の起源とされる。日本橋久松町。町名の由来は不明。09:20 久松町交差点 。江戸時代 この辺りに「山伏の井戸」があった。紀州の修験者が多く住んだ地区だったためそう呼ばれ、歯痛に効験があったという。幕末の切絵図にも「山伏井戸」と記されている。【 東京歩きめぐり 第175回 】はここで終わり。浅草橋南交差点 → 久松町交差点 : 3.5 km

2020.10.13

閲覧総数 202

-

15

悲惨な足の裏

1週間の徒歩旅行で足に肉刺ができるのは毎度のこと。テーピングで予防はしていますが、肉刺の手当てが毎夕の日課になります。針を刺して水を抜き薬を塗って乾かせておけば、朝には痛みが引いて歩けるように・・・それがこれまでのパターンでした。ところが今回のは、かってない重症、両足裏の指の付け根付近に大きな肉刺。水を抜いてもまた溜まる、しかも歩くと激痛。写真は東京に戻って2日目。ようやく痛みが引いて、足の裏で歩けるようになったころです。

2006.09.08

閲覧総数 78