2025年11月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

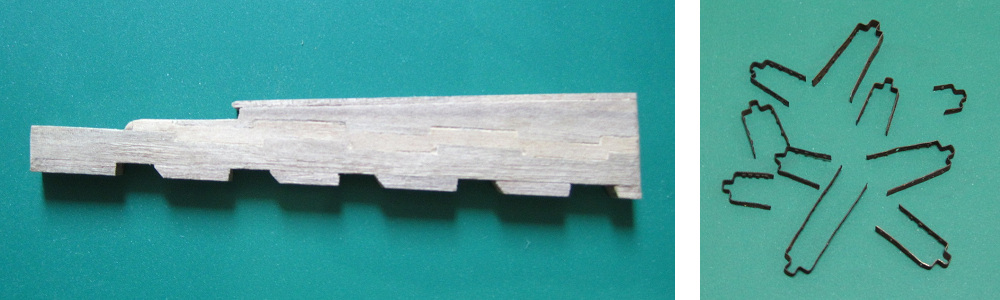

2025年11月20日(木)1mm 厚・2mm 厚のウォールナット板材を貼り合わせ、6mm 厚のラダー(Rudder 舵)を製作する。ヒンジ(Hinge 蝶番)を製作する。材料は0.2mm 厚の真鍮板。ヒンジは薬品で黒染めする。

2025.11.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

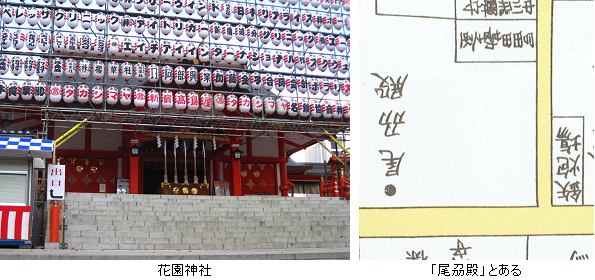

2025年11月15日(土)晴少し雲があるが、歩きめぐり日和。今回歩くのは、嘉永7年(1854年)板「牛込市谷大久保絵図」のうち、現在の新宿区新宿5~7丁目に当たる地区。07:45 花園小学校前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】を歩き始める。新宿の総鎮守「花園神社」を訪れる。寛永年間(1622~44年)旧社地が旗本屋敷に取り込まれ、幕府に訴えたところ、尾張藩(61.95万石 御三家)下屋敷の一部である現在地を拝領、遷座した。切絵図には神社の記載がないが、尾張藩下屋敷は「尾刕(州の異字体)殿」と載っている。「西光庵」を訪れる。文化12年(1815年)の創建。切絵図には「西光寺」とある。ここには尾張徳川家14代藩主慶勝の墓所がある。慶勝は尾張藩の支藩である高須藩(3万石 親藩)の出身で、高須4兄弟の長男。弟には尾張藩15代藩主茂徳(もちなが)、陸奥国会津藩(23万石 親藩)藩主松平容保(かたもり)、伊勢国桑名藩(11.3万石 親藩)藩主松平定敬(さだあき)がいる。「西向(にしむき)天神社」を訪れる。安貞2年(1228年)創建と伝わる。切絵図に「西向天神」「不二」とある。天保13年(1842年)に富士塚が築造されたが、明治時代に撤去された。現在 天神社南隣りの天神山児童遊園にある富士塚は、大正14年(1925年)に再建されたもの。天神社北隣りの「大聖院」は、明治維新による神仏分離まで、西向天神社の別当寺だった。境内に中世の板碑「紅皿の碑」がある。紅皿は、太田道灌の「山吹の里」伝説に登場する少女。「七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに なきぞかなしき」で知られる。道灌の死後、紅皿は尼となってこの近辺に庵を建て、死後その地に葬られたという。切絵図に「松平佐渡守」とあるのは、出雲国広瀬藩松平家(3万石 親藩)下屋敷。広瀬藩は出雲国松江藩(18.6万石 親藩)の支藩。明治時代に下屋敷跡地は旧加賀藩主前田侯爵家の別邸となり、当時の地図に屋敷が記されている。現在は新宿イーストサイドスクエアなどが建っている。「久左衛門坂」を上る。切絵図には「久右(左の誤記と思われる)エ門坂」とある。この坂道を開いたのが、徳川家康の江戸入府以前から当地に住んでいた島田久左衛門だったことに、坂名は由来する。09:05 東戸山小学校前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】はここで終わり。花園小学校前 → 東戸山小学校前 : 5.3 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 358.9 km )

2025.11.15

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

2025年11月10日(月)スターンギャラリーの外枠を取り付ける。材料は、黒く塗装した2mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材を加工。スターンギャラリーにシアーレール・ウェイストレール等を取り付ける。材料は、黒く塗装した1mm 厚 x 2mm 幅のウォールナット板材を加工。曲線部分は 0.39mm 厚の航空ベニヤを加工。

2025.11.10

コメント(0)

-

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

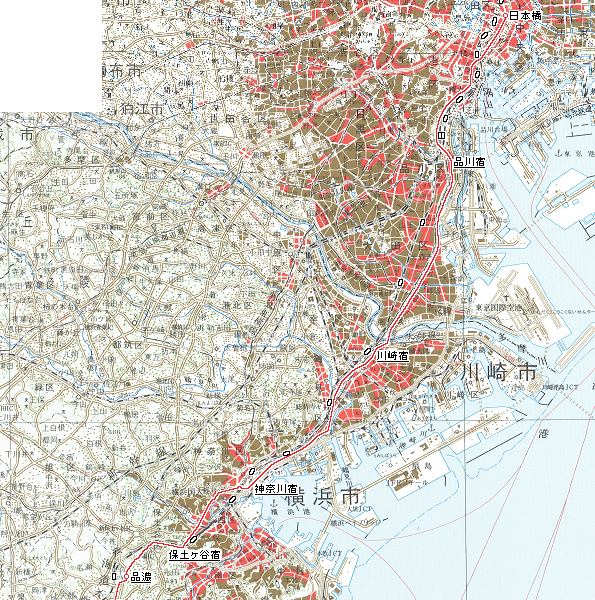

2025年11月04日(火)晴06:03 JR横須賀線 東戸塚駅下車。運賃 740円。今日は東海道歩きの最終区間、 日本橋まで歩く予定。06:15 品濃(しなの)。今年5月8日の【 東日本支線の旅 37日目/東海道 13日目 】の続きを歩き始める。快晴。今朝の横浜の最低気温は10.4℃ 。歩いていれば、寒さを感じない。06:20 「品濃一里塚」。東西の両塚が現存する。06:30 「境木地蔵」。地蔵堂の建立は 1659年(万治2年)、泥棒除けに御利益があるという。ここまでが相模国。ここからが武蔵国。07:05 「保土ヶ谷宿」。本陣は1軒。苅部家が務めた。跡地に通用門が残っている。苅部家の祖先は小田原北条氏の家臣といわれ、1601年(慶長6年)幕府の命により保土ヶ谷宿の本陣・名主・問屋の三役を拝命。1870年(明治3年)に本陣が廃止されるまで、11代にわたり三役を務めた。08:10 「神奈川宿」。宿場が設置されたのは 1601年(慶長6年)。本陣は2軒。神奈川本陣は石井家、青木本陣は鈴木家が務めた。解説板があるだけで、遺構はない。ここから3.8kmほど、単調な国道15号線を歩くことになる。08:30 あんぱん休憩。09:10 東海道は国道15号を離れ、生麦の旧道に入る。1862年(文久2年)この旧道で、薩摩藩島津久光の行列に遭遇したイギリス人3名を薩摩藩士が殺傷する「生麦事件」が起きた。「生麦事件碑」「生麦事件発生場所」解説板がある。10:15 「松尾芭蕉句碑」。1694年(元禄7年)郷里の伊賀に帰る芭蕉を、門人たちが川崎宿のはずれで見送った。別れを惜しむ芭蕉が詠んだ句が「麦の穂を たよりにつかむ 別れかな」。この5か月後、芭蕉は大阪で没した。10:35 「川崎宿」。1623年(元和9年)宿場が設置された。本陣は2軒(かつては3軒)。上の本陣は佐藤家、下の本陣は田中家が務めた。解説板があるだけで、遺構はない。10:45 「六郷橋」。1600年(慶長5年)関ヶ原の戦いを前にした徳川家康が、多摩川に「六郷大橋」を架橋させた。橋は何度か架け直されたが、1688年(貞享5年)の洪水により流失して以降、再建されなかった。1709年(宝永6年)川崎宿の本陣・問屋を務める田中休愚が、多摩川の渡船「六郷の渡し」を川崎宿が請け負う許可を幕府から得たことにより、宿場の繁栄をもたらす基礎を築いた。多摩川を渡る。ここまでが神奈川県。ここからが東京都。国道15号線を行く。11:30 あんぱん休憩。12:30 「鈴ヶ森刑場跡」。1651年(慶安4年)幕府により開設。丸橋忠弥(由井正雪の乱)・八百屋お七・天一坊などが、この地で処刑された。東海道はここで国道15号線を離れる。13:10 「品川宿」。 1601年(慶長6年)宿場が設置された。本陣は1軒(江戸時代前期には2軒あった)。本陣は鶴岡家・鳥山家など度々入れ替わった。跡地には石標・解説板がある。品川宿は遊郭としても栄え、吉原と双璧をなした。品川宿を出ると、また国道15号線。都心のビジネス街・繁華街を行く。休憩する場所もなく、歩き続けるしかない。13:45 「高縄大木戸跡」。東海道の江戸府内入口の木戸は、1710年(宝永7年)に札の辻(現在の港区芝)から移転してきた。現在、東側の石垣が保存されている。品川駅前・銀座などは外国人観光客で混雑していて、通行の邪魔。15:05 「日本橋」に到着する。京都三条大橋から 492.8 km 。JR新日本橋駅 15:18 発の総武線に乗り、15:35 自宅に帰り着く。運賃 170円。足掛け3年、延べ14日、交通費・宿泊費 74640円の旅だった。国府津 → 品濃 : 38.5 km( 東海道累計 492.8 km ) ( 東日本支線の旅累計 1249.5 km )

2025.11.04

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1