2009年10月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

戻って来た中学生のその後

中間テストの結果が戻って来たようです。私はあまりテストの内容までは関わらない様にしていますので、点数を聞く程度です。中学3年生のAくん、7月の半ばにお母さんから英語が心配なので、また面倒見てほしいというお電話をいただき、6年生以来2年半ぶりに再開となりました。7月半ばから1週間に1回は30分の勉強を個人的に見ながら、週に3~4回多読に通ってくるきょうになりました。家が近いこともあって、30分でも来て本を読んで行きます。記録をみてみると、7月は半月で9回、8月は7回(夏休み2週間)、9月12回です。家では読めないからと教室内読書というスタイルです。今回の中間テストの結果、ジャーン!!本人もびっくりの40点アップです。間違った所がケアレスミスとスペルミスだったのがよほど悔しいらしく、ここがあってたらなあ、と残念がってました。満点とったら次が怖いからこれくらいで私はいいと思うんですが。点数アップの原因は、毎日の様に英語に触れていた事。多読によって英語の勘(カン)が付いた事だと思います。その他に私が強調している音読ですが、個人レッスンの時に音読をしつこいくらいにしているのが効果が大きいと思います。音読はまず、内容を理解しながらゆっくり読む、次にスピードを上げて読む、その後は文章の所々をアナのあいたプリントを見ながら読む、これをくりかえします。再開した当初はかなりひどい!(ごめんね)状態でした。全くのローマ字読みでこの発音ではリスニングは無理!という発音でした。今でもまだまだこれはなおっていないので、しつこく読んでいます。Aくんの例は1例にすぎませんが、短期間でもこれだけ大量にインプットする事がかなりの効果を発揮する事は言えると思います。でも、何より本人がやる気満々だった事が最大の原因です。レッスン時は必ず1時間以上読む、宿題はちゃんとやってくる!をキチンと実行してくれました。がんばったAくん、これからは楽しめる英語になるといいね。

2009.10.30

-

ニュースでちょっとショック

ネットニュースを最近はよく読んでいます。「男女格差が最も少ないのはアイスランド、日本は75位」生活感からするとそんなに女性だからと不自由を感じる時代ではないのですが、統計的に見るとまだまだ日本は遅れているのだと思います。それにしても75位とは!ちなみに2位はフィンランドでした。ホームステイした家庭の様子から見ても家事分担とか当たり前過ぎていまさら驚いたら不思議がられそうでした。午後4時には仕事を終えて夕食は家族そろって食べて、それでも経済がなりたっている、、どうしてなんでしょう?もう一つのニュースは「世界一繁栄している国はフィンランド、日本は16位=調査」16位ですからそれほど悪くはないですよね。75位という数字を見た後ではいい方では?と思えます。アジアの国はあまり上位には入っていないという事ですが、「多くのアジアの国は経済のファンダメンタルズは良好だが、本当の繁栄はお金だけではないことを指数は物語っている」という事です。フィンランドでは私は北の小さな村に行ったのですが、日本で小さい村って言うイメージから受けるイメージとは全く違った近代的な町でした。地方がどんどんさびれて行く日本から見ると、フィンランドの豊かさがこんな所でも感じられました。ニュースのサイトはこちらです。http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-12155720091028

2009.10.28

-

スコットランドの英語にがっくり!

今日はNHK海外ドラマの「突然!サバイバル」と「ステート・オブ・プレイ 陰謀のの構図」を見ました。「サバイバル」はとっても気楽に見られて英語もわかりやすくて毎回楽しんでいます。一方、「陰謀の構図」ですが、2回目はぜったい全部英語で見ようとがんばって見たのですが、もう落ち込んでしまいます。登場人物が多く混乱をきたしてますが、1回目は日本語、英語の交互に見てなんとか理解したつもりでした。今日は2回目、全部英語で見ましたが、全くわからない発音の人が2人いました。新聞記者の女性と刑事の一人、2人がどこ出身?と話しているところだけわかりました。女性はグラスゴー、刑事はエジンバラ。やっぱりねー。私が今までずっと英語に聞こえない英語を話す所でした。今日、中学3年生の教科書を生徒と一緒に読んでいて、テムズ川の船での会話が出てきます。A: What did he say? Is that English?B: Yes. That's a dialect of English. Listen! There's another person who speaks with the same accent.このところを読んで私の体験を話してイギリスは小さい国なのに日本同様 dailectがあるんだよー、と話したばかりでしたが、スコットランドの英語をなまりと行っては申し訳ない気がしますが、同じ英語とは思えません。母音の発音が違うと思うのですが、特徴とか正しいスコットランド英語の話し方みたいな解説とかあったら少しはわかる様になるのではないかと、思うのですが。ずっとこんなイライラが募るイギリス英語です。でもイギリスのドラマはおもしろいです。

2009.10.27

-

ハロウィンの飾り付けと絵本

来週1週間は教室のハロウィン週間です。今日、明日で派手に飾り付けをして、お菓子を買い出しして、準備をします。今教室はこんな感じ。各クラス単位でのミニパーティーですから、少人数でもできるゲーム、歌、絵本と最後に"Trick or Treat!"でお菓子のプレゼントです。昨年は会場を借りて1回にどーんと大きなパーティーをしましたが、来られない生徒もかなりいて土曜日は絶対来られないという人にはかわいそうな事をしました。多読クラブの人には飾り付けの雰囲気だけあじわってもらいます。ハロウィン絵本の定番の絵本を紹介します。同じパターンで続く絵本でちょっと怖いけど安心して読める絵本で人気です。絵が暗いので暗くしてみると見にくいのですが、子どもたちは暗くして読んで!といいます。暗い森の中の、気味の悪い大きなお屋敷の中の、暗い部屋の中の、、、とどんどん続きます。絵が緻密でいろんな不思議な絵が細部に隠されていて、子どもたちは探すのに夢中になります。ほとんど同じパターンの絵本ですが、絵の雰囲気が全く違っています。最後のページはポップアップになっています。これも同じパターンですが、最後の展開がまったく違います。フラップ絵本で子どもたちと一緒に開いて楽しめます。

2009.10.24

-

音読はやっぱり効く!と思う

昔から私は音読が大好きでした。日本語も英語も。昔は理科でも社会でも必ず授業中に音読させられました。今もそうでしょうか。理科でも実験などをした後、確認のために教科書を音読させられたのですが、普段は指されるのがいやなのですが、こんな時は張り切って音読していました。英語も中学も高校も問題集より音読、どの科目も音読で記憶するというやり方でした。多読を始める前は「読んで身につけた40歳からの英語独習法」という本を読んで、音読ってやっぱりいいんだと納得してがんばろうと思った事がありました。でもこの著者の方のように50回も同じ物を音読するというのはやはり苦痛で、せめて20回でもいいと言ってくれた野口悠紀雄さんの「超勉強法」を参考にしました。でもこれも20回はきつくて、せめて10回でもしないよりはましでしょ!なんて感じのグータラ勉強でしたが。多聴多読と音読をまじめにやったら最強なのではないかと最近思っています。音読もただむやみやたらとするのではなくて、今は昔と違ってお手本になるCDや音源がいっぱいあるのですからカタカナ英語にならない様に、まねをしながら音読する事によって耳も鍛えられると思います。中学生で音読が大好きな女の子がいます。彼女は入会当初はそれほど目立って”できる”というわけではなかったのですが、英語が大好き、話せる様になりたいという気持ちが強く、多読もがんばっているし、学校の勉強もがんばっています。理屈より感がいいタイプとでもいいましょうか。せっせと音読して教科書は見ないでも言えるくらいに覚えてしまいます。もちろんテストもすばらしい点数をとってきます。他にも何人が音読が好きな生徒がいますが、やはり英語の感がいいし成績も抜群です。単語も必死にならなくても覚えられるというし、なんだか不思議だけれどわかる、らしいです。中学生たちをみていて、最近音読の重要性をますます感じるようになりました。

2009.10.21

-

Double Fudge

ずっと前にAudible.comで買った音源を聞いてみました。多読初期のころにSuper Fudgeが掲示板で話題になってDouble Fudgeも買ってあったのですが、ずっと本箱に入れっぱなしでした。せっかくある物を読もうと今、在庫処分ならぬ未読本処分を計画中です。かなりあります。日本語の読書とドラマ中心の生活の中、英語読書はちょぼちょぼですが、[mottainai!]ので読もうと思います。Double Fudgeですが、好みはかなり分かれる本だと思います。悪い子本です。子ども自身はこんなに奔放に行動できたら気持ちいいでしょう。でも親の立場でみたら、とんでもない!アメリカ人ってもっとしつけ厳しかったのではなかったかなー?なんて思いますが、だったらこんな本は成立しないから、楽しんで読まなくてはね。聞きながら読みながらかなり笑えます。5歳児に手を焼く7年生のお兄ちゃんの立場で書かれています。どこでもmoney, money大好きなものはmoneyと言い出すFudgeに家族が振り回されます。音源はかなり長くて4時間39分です。これをCD化するのはちょっとためらわれますので、多読クラブの会員さんで音源を希望なさる方がいたら、ipodで教室内で読んでいただこうと思います。

2009.10.20

-

フィンランド語教室第1日目

今日からいよいよ私のフィンランド語教室のレッスンが始まりました。同級生は4人、全部女性でした。1日目からドーッと疲れてしまいました。全く覚えられません。今日はフィンランド語のアルファベット、あいさつ、1~10までの発音練習しました。英語の方が絶対簡単だと思いました。英語は何となく外来語として日本語になっている物が多く初心者でも検討が付く物が多いとと思いますが、フィンランド語は全く関連性がありません。読み方がローマ字読みに近いという事がせめてもの救いです。でも名詞の格の変化が10とか、20とか、とんでもない数です。とんでもない物に足を踏み入れてしまったかも、、数を覚えるのだけでもこんなに大変とは!英語の数を一生懸命指を使って数えている小学生たちの気持ちがわかります。順番には言えても、はっきり5がFiveとか、7がSevenとかわかるまでにはかなりの時間が必要な事がつくづくわかります。英語の数や曜日を覚えた時のように、かってに歌を作ってリズムで覚えようかと考えてます。鈍くなった私の頭を活性化するにはいい訓練になりそうです。

2009.10.19

-

テスト前の本箱

来週は中学生は中間テストです。先週から今週にかけてはほとんどの中学生が貸出しの本をかりていかずに、ひたすらテスト勉強をしています。テスト前は多読はしたい人だけする、勉強したい人はどんどん勉強してもらっています。自分の家でやってもいいはずなのに、ここに来ると勉強がはかどるということで、集中力がすごい、シーンとして勉強しています。隣の部屋で交代で間違いを訂正したり、教科書の音読をしたりしますが、関心するほどみんな真剣に勉強しています。中学生にとってはテストの点数はやはり最大の関心事です。もう十分に勉強したから多読してもいいよ、と言っても気になるのでやはり勉強するといいます。テスト前になると貸出しが少なくなって本箱がギューギューになっています。早くテストが終わってまた、たくさん本を読んでもらわないと、本の置き場所にこまります。大人の多読会員さんが最近はかなり増えてきました。中学生や高校生の中に混じって読んでいます。テスト勉強をする中学生のとなりで、ORTを読む大人の方、その隣はGRを読む高校生、これぞ多読クラブって言う感じです。

2009.10.16

-

聞き読みでPaddington

前にもPaddingtonの事を書きましたが再び登場です。 散歩のお供にiPodで聴いていたPaddingtonですが、せっかく買った本もあるので、聞き読みをしてみました。聞き読み自体があまり好きではなかったのですが、あらためて聞き読みはいい!と実感しました。聴くだけだと知らない単語は耳に入って来ないのですが、内容の理解には全く支障がありません。ていうか、自分なりにわかるところだけで楽しめます。聞き読みをすると、時々、こうやって発音するんだ、とか、これ、決まり言葉だったのね、と確認しながら読めるのでかなり勉強した気分になります。このPaddingtonの朗読は本当にすばらしいのです。ちょっと大げさに思えるくらいの抑揚のある読み方で、臨場感抜群です。英語はちょっと古風な言い回しのような気がするときもありますが、これもまたいい感じです。ロンドンの古き良き時代の生活もかいま見せてくれます。

2009.10.13

-

新着 Halloween Is,,とTrick or Treat?

昨年から欲しかったのですが、売り切れで買えませんでした。今年はハロウィーンに間に合いました。Halloweenの起源から簡単な言葉で説明してあります。その後にはハロウィーンではどんな事をして楽しむのかを愉快な絵で説明があります。ハロウィーンのことがしっかりわかります。ハロウィーンの行事のお楽しみの一つのTrick or Treatだけのお話です。都会のアパートに住んで人はこんなふうにしてTrick or Treatをする事ができますね。お母さんと一緒に知り合いの人の家だけを訪ねること、怖がらせてはだめ、とお母さんに注意されて出かけます。上の階に行く時はどんどんTreatがもらえますが、降りる時はTrickになってしまいます。大人たちがこんな風に楽しませてくれるなんて本当にあったらいいですね。でも、かなりの手の混んだTrickです。本物のマジシャンがこのアパートには住んでいるのかもしれません。もう大人には縁がないと思っていたハロウィーン、絵本で子どもにかえって楽しんでください。

2009.10.12

-

NHK海外ドラマ

この秋から新しいドラマがいろいろ始まったNHKの海外ドラマ。昔の再放送もありますが、今まで見た事がなかったのでとても新鮮です。DVDレコーダーに録画して家族がいない日にゆっくり見ています。昨日は「突然!サバイバル」と『ホテルバビロン」を見ました。DVD-Rにダビングしてパソコンで見ようとしたのですが、どうしても日本語しかダビングできないので、リビングのDVDレコーダーで見るしかありません。他にも「アグリーベティー」を一度見ましたが、ちょっと好みではないのでパス。『突然サバイバル』は飛行機が遭難して、南の島に不時着してしまった高校生たちのサバイバル物語。高校生の恋愛ものでないところが気に入りました。英語も複雑な会話がないのでけっこうわかりやすい方です。一人混じっている小さい男の子が賢くてかわいい!「ホテルバビロン」は全く雰囲気が変わって、ロンドンの超高級ホテル!いつも安いホテルやB&Bしか泊まった事がない私にはあこがれの場所です。でも、こんな場所はやっぱり恐れ多くて足を踏み入れたくないかも。第1回目のロックバンドの話は、ホテルの裏ではこんな事が行われているのー!ッと関心してしまいました。部屋がすべて埋まっている時は「電気系統の故障でこのフロアー全部使えません。」と言って無理矢理あけさせるなんて現実ならたいへんです。イギリス英語ですが、ロンドンの中心なので聞きやすい方ですが、でもなぜかイギリス英語はとても早口に聞こえます。聞き続けて慣れるしかないですね。6月末に字幕なしドラマの記録を取って見始めてから現在まで約60時間です。目標は400時間とまだまだですが、楽しんで見ているだけですから気楽に続けます。ところで、大好きな「相棒」の新シリーズが始まるし、きのうのTBS9時からの歴史ものもおもしろい!テレビ漬けになりそうです。

2009.10.12

-

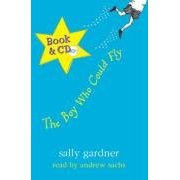

The Boy Who Could Fly

Audible.comで購入しました。サンプルを聞いてみたらとてもいい雰囲気だったので続きが聞きたくなって買ってしましました。今日の夜に教室が終わって買ってすぐダウンロードして聞き読みをしました。1時間で読めるのでこのくらいの長さのオーディブックは気軽に聞けます。前に一度本を読んだのですが、朗読もまた雰囲気がとてもいいです。誕生日に突然現れたFat Fairy, 妖精というにはあまりに変なのですが、願い事を言ってと言われて、弾みで言ってしまった、「飛びたい!」がほんとに実現してしまいます。でも何でも普通である事が一番と思っているおとうさんや学校の先生たちは見たものを信じようとしません。昔の子どもの頃の夢を忘れてしまった大人に夢を思い出させてくれるちょっとほろりとする内容です。

2009.10.08

-

毎日新聞の記事から 「英語の憂うつ」

昨日の毎日新聞の記事です。私のアンテナにピーンとひっかりました。毎日新聞のネットで読めますのでご覧ください。http://mainichi.jp/select/opinion/hasshinbako/news/20091005ddm012070061000c.html今年のフィンランドとヨーロッパ旅行で感じました。ヨーロッパは多言語化しているということ。あんなに混み合っている土地ですから移動が多く、外国語を学ぶことは生活上必要なことだと思います。イギリスはヨーロッパの一部ながら、他の国がどんどん外国語を学んでいるのに、他の国の人が英語を学んで話すのが当然という気持ちがどこかにあるのかもしれません。アメリカ人の事を揶揄して外国語が話せない国民というのを聞いた事がありますが、イギリス人も同じなのでしょうか。日本に住んで何年にもなるのに日本語が話せないアメリカ人やイギリス人にはたくさん会った事があります。とても残念な気持ちがします。もちろん流暢な人もいる事は確かですが。この記事のはじめに書かれています。[「外国語を知らないものは、自分の国語についても何も知らない」。ドイツの文豪ゲーテ(1749~1832年)はそう語り、「言語学習のすすめ」を説いたという。]ゲーテが言っている外国語が「英語」ではないかもしれません。また、この「語」をとっても同じ事が言えるのではないでしょうか。世界を知る、理解し合うには相手の事を知らなくてはならないはず。媒介になる言葉が必要です。今は英語がほぼ世界共通語になっていますから、日本人にとっては英語学習は必要ですが、英語圏の人も外国語ができたら、英語を学ぶ人たちの苦労や外国の文化を知るチャンスになると思います。私がフィンランド語を習おうと思ったきっかけも、もっとフィンランドの人たちと話したい、文化を理解したいという思いからです。ところで、日本でBBCの記者に英語で質問されて「ここは日本ですから、」と英語での返答を拒否する事は、、無理ですよね。でも、もし日本語で質問されたら、好感度抜群ですね。

2009.10.06

-

ICRの新着2冊 Dirk Bones,、No More Monsters for Me

I Can Read Bookのシリーズに限らずですが、今アメリカ版の本はお買い時です。1ドル90円ですから、10年くらい前に1000円近い値段で買っていた物が最近は300円台に買えます。その誘惑に負けて、ちょこちょこと買ってしまいます。アマゾンからの誘惑なのに他の安いところから買ってしまってるんですが、、、昨日届きました。左の"Dirk Bones and the Mystery of the Haunted House"は登場人物は全部お化け系です。新聞記者のDirk Boneは骸骨、取材に行った先はGhostsの家、Ghostlyでない変な音におびえています。そこで、出会ったのは料理本を書いているVampireです。書いている料理がbat foot stew with crispy worm brainsというのですから気持ち悪い!でも、おもしろい。右の"No More Monsters for Me!”はペットが欲しくても飼ってもらえない女の子がなぜか、家の外でMonsterを見つけてペットにしようと連れてかえってしまうお話です。愛嬌のあるかわいいモンスターです。でもどんどん大きくなって手におえなくなってしまいます。レベル1の割に1470語と長いけれど1センテンスが短くてわかりやすいと思います。どこかで見たことのある絵だな、って思ったら、やっぱり、Nate the Greatの絵を描いている、Marc Simontの絵です。作者はAmelia BedeliaのPeggy Parish、温かいユーモアのあるお話です。これはCD付き、録音がまたおなじみの女性の声でいい雰囲気です。

2009.10.05

-

中学生の精読 I Can Read シリーズ

中学生はクラス単位でのレッスンはしていません。全部個人レッスンです。時間も自由、といっても少なくても1時間半~2時間は教室にいることになりますから、あまり遅く来ると時間が足りなくなってしまいます。たいていの生徒は7時~8時の間に来て9時~10時頃に帰ります。1時間の多読と個人レッスンの組み合わせです。この30分の間に宿題の間違いなおしと説明、教科書の音読、新しい文法事項の説明、それと精読をしています。この精読の本にI Can Read シリーズを使っています。この教室では多読を取り入れる前からずっと使い続けている定番の本です。最初は"Little Bear", その後"Mouse Tales", Mouse Soup",Frog and Toad"シリーズへと続きます。1レッスンで1チャプターを読みます。一緒に音読したり、交代で読んだりしながら、ポイントで日本語で意味を確認しながら読んで行きます。全訳はしません。語順通りに理解して行く様にします。どの本も同じ単語や表現が繰り返し出てくるので、前半がわかると後半がすっとわかる様になります。この本は一人で多読したり、シャドーイングしたりして何度か目にしている生徒がほとんどですが、私と一緒に読んで意味がはっきりして来て面白さがわかるようです。残りを読みたいからまた借りて行っていい?という子もいます。何度も同じ本を読むのはとてもいい事だと思います。このシリーズは学校の教科書にはない物語のおもしろが詰まったものがいっぱいあいます。特にArnold Lobelの本はユーモアとちょっとペーソスを感じさせる、大人も十分楽しめる内容です。

2009.10.04

-

Halloween Songs

年々月日の経つのが早く感じます。もう10月!子どもたちはハロウィーンを楽しみにしています。今年は会場を借りてのハロウィーンパーティーの予定はありませんが、教室内で簡単なパーティーを楽しみたいと思います。今月の小学生クラスはハロウィーンの歌と絵本を中心にレッスンしていきます。今日は先日のエドベンチャーで教えていただいた歌、「The Bats are all Asleep」を歌いました。ちょっと怖い雰囲気のメロディーですが、怖くない歌です。木にぶら下がって眠っているBatsや、Ghost, Witch, Skeleton,などの絵で単語の練習をした後で、全員でThe Bats are all asleepの部分だけ練習して、私と交互に歌いました。この部分は1年生もちゃんと歌えました。この1年生たち、怖そうな絵本を読んでも何をしても全然怖くないと強がっていますが、顔を見るとちょっと不安そうな顔で絵本をみていることもあります。絵を真剣なまなざしで見つめていて読み終わるとすぐ手を挙げて気づいた事を話してくれます。細かいところまで実に良く気がつきます。ところで、ハロウィーンは日本では最近お店のデコレーションも賑やかに飾られてよく知られる様になってきましたが、アメリカ以外の国ではそれほどポピュラーな行事ではなかったようです。オーストラリア人やニュージーランド人、イギリス人の英語教師や知人にも聞きましたが、子どもの頃は何もしなかったということです。元々はアイルランドの風習らしいのですが、アメリカの方が主流になっていましたが、最近になって逆輸入されてイギリスでも行われる様になって来たらしいです。やはりアメリカの影響は大きいですね。私は秋のお祭りとして楽しめればいいかな、と思っています。子どもたちはちょっと怖い物が大好きですからね。

2009.10.01

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンで損したくないあな…

- (2025-11-25 20:30:05)

-

-

-

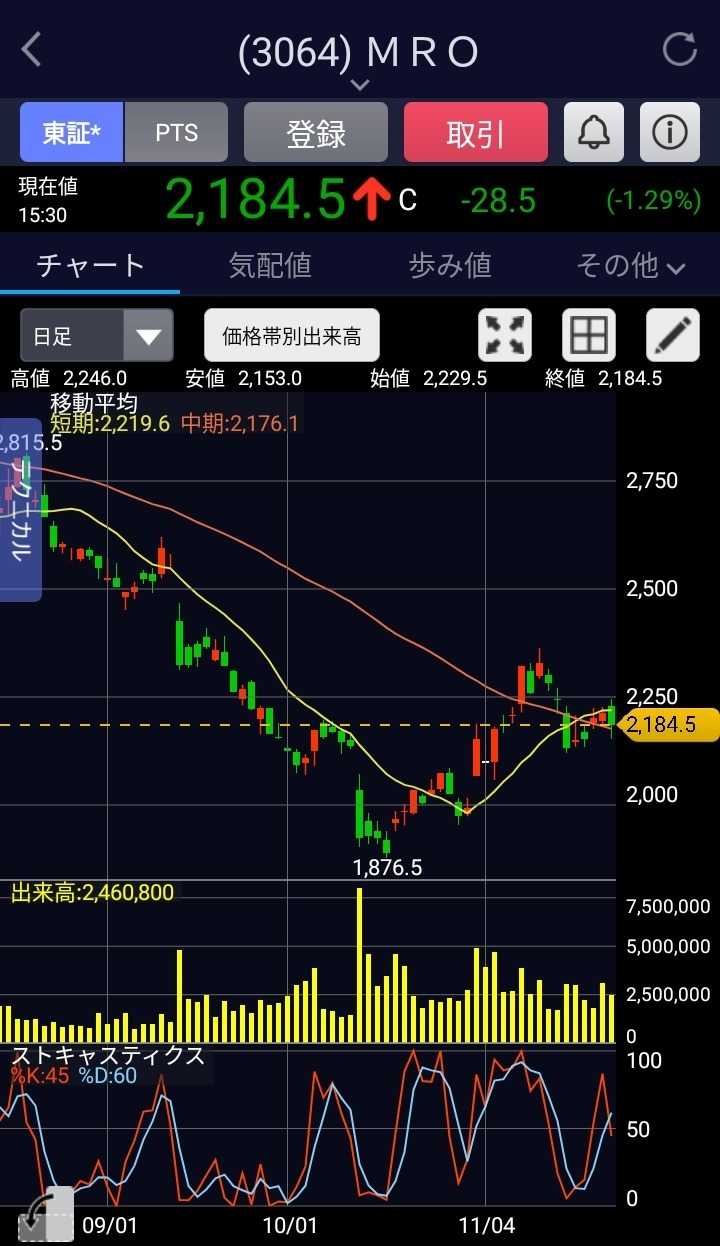

- 株式投資日記

- 価値観の不一致では一緒に暮らせない…

- (2025-11-25 19:29:53)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 丹波ささやま人形劇フェスタに参加し…

- (2025-11-25 19:29:39)

-