2009年10月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

自作小型スピーカ(塗装、測定編)

音のチューニングですが、バスレフダクトから、少し中高音の音漏れがしているようでしたので、吸音材をダクトにかぶせるようにして追加しました。更に、エンクロージャ内部に補強の板を接着、ここで、残り(もう片側)の板をボンドで完全に接着します。ボンドが乾いた後、エンクロージャの塗装に入ります。パイン集成材の木目を生かすべく、塗装は水性二ス「透明クリアー」で塗装しました。ここで、二ス塗装のやりかたですが、先ず1回目を塗ります。最初は木材が塗料をかなり吸収します。その後、乾くの待ちます。乾いたあとは、板の表面に、小さな凹凸ができますので、300番位の紙やすりで、軽く表面を仕上げます。この時、乾いた余分な塗料が消しゴムのカスみたいに出てきます。2回目を塗り、乾かして、さらに3回目を塗ります。おぉ~なかなか美しく仕上がっています。(自画自賛 ^^;)最後に、このスピーカの周波数特性を測定してみました。100Hz~15kHzで、ほぼフラットになっています。ナチュラルな音です。さて、エージングで変わるかな?

2009.10.17

コメント(6)

-

自作小型スピーカ(製作編)

小型スピーカ用エンクロージャの製作です。一般のホームセンタ(カインズホーム)でカットしました。なるべくカットが少なくて済むよう200mm×1820×15mmと150×900×15mm(各1枚)です。板材は、シナ合板などに比べ価格が安く木目が綺麗なパイン集成材を選びました。カット後の寸法は、思っていたよりも誤差は少なかったです。でも、切り口は少しギザギザです。そこで、あまり、切り口が目立たないよう裏とか下面とかにくるように。板の組み合わせを工夫しました。一般のホームセンタにカットを依頼する場合、1mmくらい大き目にして、最後にヤスリやカンナなどで仕上げてたほうが無難と思います。丸穴は、ホームセンタでは、加工してくれませんので、自分で空けました。スピーカユニットの穴は、スピーカを取り付けることで隠れますが、バスレフダクトの穴は、そのまま見えますので、丁寧に仕上げました。次に、バスレフダクトの接着、ターミナルの取り付け、箱の組み立てです。(私は、木ねじ+ボンドで接着しました。)その後、吸音材を入れます。ここで、もう片側を木ねじで止めます。音を確かめてからにしたかったので接着は後にします。スピーカを取り付け、そして試聴。。.....第一印象は、メインのスピーカ(BK16+FE126E バックロード)と比べると、音源が遠くにあるような印象ですが、誇張感のないフラットな感じで、素直な音です。重低音は無理ですが、軽快な低音が聴けました。低音については、ある程度エージングに期待できるかも知れません。次は、塗装とチューニングです。

2009.10.12

コメント(4)

-

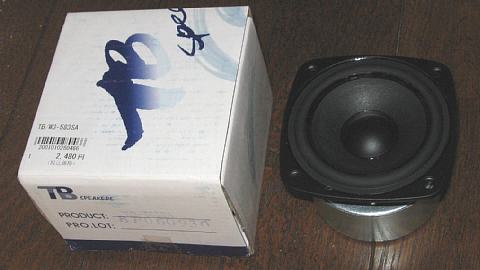

自作小型スピーカ(設計編)

小口径のスピーカならではの繊細な音を聴きたくなり、スピーカユニットを購入しました。選んだのは、台湾のメーカーTangBand社のフルレンジです。型式:W3-583SA(8cm)このスピーカは、弦楽器の再生が得意とのこと、ロイーネ160Rに似た音色と言われ、評判は良いようです。とは言っても、実はロイーネは聴いたことがないのです。聴きたくてもロイーネ自体、2年ほど前から工場が閉鎖状態のようです。今回は、エンクロージャも自作することにしました。MAKIZOUやもくもくなどでカットすれば、仕上げや精度も充分なのですが、価格が高いのが難点です。安価に仕上げる為、今回は、一般のホームセンタ(カインズホーム)でカットしてもらうことにしました。しかし、こちらで、サブロクなど定尺の板材からカットするのは、寸法精度に不安があります。そこで、なるべくカットが少なく、エンクロージャの寸法になるような板材、200mm×1820×15mmと150×900×15mm(各1枚)としました。ちなみにカインズホームでは1カット50円でやってくれます。先ずは、エンクロージャの設計に入ります。SPEDというフリーソフト使って、スピーカユニット、箱の寸法やバスレフダクトの長さを求めます。こんな感じ....次回に続きます。

2009.10.05

コメント(6)

-

来週の予定(イベント盛りだくさん)

来週(10月9日(金)~10月12日(月)は、イベントが盛りだくさんです。3連休ですしねぇ~1つめは、真空管オーディオ・フェア 10月11日(日)、12日(月)2つめは、ハイエンドショウトウキョウ2009 10月9日(金)~10月11日(日)有楽町「東京交通会館」3つめは、10月11日(日)地元のオーケストラ、音葉ウィンド・オーケストラ、第16回定期演奏会(八街市中央公民館)さて、どういうふうにスケジュールを組もうかな?(^^)

2009.10.04

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- キミとアイドルプリキュア♪ 第40話…

- (2025-11-20 00:00:06)

-

-

-

- 絵が好きな人!?

- ボタニカルアート教室に慣れてきまし…

- (2025-10-25 19:13:07)

-