2025年05月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

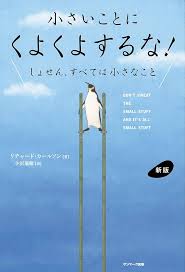

小さいことにくよくよするな リチャード・カールソン

リチャード・カールソン先生の小さいことにくよくよするなを紹介します。この本を読んだきっかけは、書店との出会いです。小さい悩みでモヤモヤしている状態でしたので、前向きになれるかなとこの本を購入しました。心に響いたことをまとめます。①どんな肩書を持とうとも、どんな仕事をしてようとも、「自分の幸せ」と「愛する家族」の幸せが何よりも重要である。②お返しを求めて何かをするのではなくて、ただ与えることに徹する。③会話を始める前に「じっと我慢するぞ。」と自分に言い聞かせて、相手が話し終えてから口を開く。④ほしいものよりも持っているものに目を向ける。以上のことの他にも心に響いたことはたくさんありました。わかりやすく書いていますので、読みやすいです。何より、この本を読んだ後に前向きになることができました。

2025.05.31

コメント(0)

-

入社1年目の教科書 岩瀬大輔

岩瀬大輔先生の「入社1年目の教科書」を紹介します。私は社会人23年目となります。改めて、初心を思い出すために読書しました。印象に残った記述を紹介します。①新入社員の仕事は、時間通りに来て、元気に挨拶して、先輩の教えをメモすること②50点でいいので、仕事を早めに提出するあれ削りでもいいので仕事を提出して、そこから先輩の修正をもらう。提出を早めることで可能となり、質が向上する。③同期と付き合わない同期と一緒に行動すると比べてしまう。自分と他人を比較して良いことは一つもない。④睡眠時間を確保する。健康がすべての土台である。社会人1年目の方を対象にかかれた本ですが、23年目の私も勉強になりました。社会人として基本的なことがわかりやすく書かれています。おすすめの1冊です。

2025.05.30

コメント(0)

-

一流になる男、その他大勢で終わる男 末松 茂久

末松 茂久先生の「一流になる男、その他大勢で終わる男」を紹介します。この本を読んだきっかけは、タイトルが直球すぎて思わず購入していましました。特に「その他大勢で終わる」って、「勝負しすぎでしょう?」と思いつつ読書しました。タイトル通りとにかく熱い文章が書かれていました。共感した部分を紹介します。①1番悪いのは、人を批判してまでも自分の価値を高めようとする行為である。悪口を言う人の周りからは、人は離れていく。②これからの人、若い人を大切にするべきである。③自分の軸をぶらさず、外側を時代に合わせて変化させる。常に自分を改良していく。④背筋を伸ばし、胸をはり、ゆっくりと動くと相手に与える自分のイメージが良くなる。⑤自分がいかに魅力的な人物かを表現することに重きを置く。まずは、人に嫌な思いをさせない自分になる。とにかく優しい文章で、わかりやすかったです。熱い気持ちが伝わりました。自分にエネルギーチャージしたいときの1冊としておすすめです。

2025.05.25

コメント(0)

-

正欲 朝井リョウ

朝井リョウ先生の「正欲」を紹介します。私は朝井リョウ先生の作品が好きなのでよく読みます。改めて、朝井先生は興味関心が大衆とはズレている人間を表現するのが好きだなと感じております。多くの人は、自分の中にいろんな「好き、嫌い」を持っており、周りに合わせて自分の「好き、嫌い」を上手に表現していると思います。自分の「好き、嫌い」が大衆の「好き、嫌い」に似ているのなら、ストレスはないと思います。なぜなら、周りが共感してくれるからです。厄介なのは、大衆から大きくずれている「好き、嫌い」を持っている人です。なぜなら、「好き、嫌い」を周りの人に隠しながら生活するからです。この作品はそのような人間の気持ちや行動を繊細に表現しています。病みつきになります。「多様性」というありきたりの言葉で「こんな人もいるよ。」、「わかってあげてね。」とズレている人を被害者のような雰囲気にするのではなく、「ズレている人間こそおもしろい。」「みんなの同じ感性で何が楽しいの?」と主張を感じる作品です。本当にすごいと思う。

2025.05.24

コメント(0)

-

運動脳 アンデシュハンセン

アンデシュハンセン先生の運動脳を紹介します。私は「スマホ脳」を読み、非常に共感を受け、アンデシュハンセン先生の他の作品も読書しています。私自身も運動が好きなので運動の効果はわかっているつもりでしたが、詳しく知りたいと思いました。印象に残った部分を紹介します。 ①運動はストレスを軽減させる。運動によって脳の海馬が活性化するため。②運動は集中力をアップさせる。運動によって脳の前頭葉が活性化する。そして、脳からドーパミンが出る。この2つが集中力の向上につながる。③運動は老化を遅らせる 毎日の定期的な運動が記憶力の低下を防ぐ。 以上のことの他にも運動が脳にもたらす効果がいくつか紹介していました。運動すると筋肉がつき体が丈夫になるとういう程度の理解でしたが、運動がここまで脳に効くとは知らなかったです。運動習慣こそが仕事のパフォーマンスを向上させると改めて感じました。

2025.05.23

コメント(0)

-

Thinku CIVILITY「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である クリスティーン・ボラス

クリスティーン・ボラス先生のThinku CIVILITY「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略であるを紹介します。対人関係で悩むことが多いです。相手に「優しく接してほしい」、「こんな声掛けをしてほしい。」など求めることが多く、それがストレスになっていました。自分勝手で恥ずかしいことです。ふと、「自分は相手に求めるような人物になっているのか?」、「年齢的にならないといけないのでは?」と思いこの本を手に取りました。重要だと思ってことをまとめます。①無礼な態度は伝染する。無礼な態度を取られ続けていると、自分も無礼な態度を取るようになる。なので、無礼な態度の人とは距離を置くべきである。②無礼な人がいると自分の健康を害し、自分の仕事の生産性を下げる。無礼な人が周りにいるとストレスを受けて健康を害す。また、仕事に集中できなくなり生産性が下がってしまう。③礼儀正しくいることの具体的1 笑顔を絶やさない2 相手の話を聞く3 相手を尊重する4 与える人になる5 自分だけの手柄にしない④無礼の人との接し方1 とにかく距離を置く具体的な方法が書いてあり、すぐに実践できることばかりです。前向きになり、とても勉強になった1冊です。

2025.05.18

コメント(0)

-

「最強脳」アンデシュ・ハンセン

アンデシュ・ハンセン先生の「最強脳」を紹介します。この本を読んだきっかけは、アンデシュ・ハンセン先生の前作「スマホ脳」を読み、非常に共感を受けたからです。新しく学んだことがいくつかありましたので、紹介します。①脳の構造は4万年前と変わらない。4万年前は狩猟をすることのみに不安が生じていたが、現代社会において狩猟はない。脳は4万年前の構造有るにもかかわらず、社会は大きく変化している。強度なストレスを感じることは当たり前である。②運動により、ドーパミンを出すことで人間は気持ちよくなれる。昔は狩猟で成功すると脳のドーパミンが出る。それが次のモチベーションとなり、また狩猟に出る。しかし、現在は狩猟はない。そこで、運動をすることで脳のドーパミンをたくさん出すことができる。 脳の構造は4万年前のまま、しかし、社会は大きく変化した。加工食品、スマホ、ギャンブル等でドーパミンを出して、ストレス対処するよりは、運動をして健康になり、集中力がアップして、仕事で成果を上げた方が継続性があると思いました。やはり、運動は重要であることを再認識しました。

2025.05.17

コメント(0)

-

「どうしても頑張れない人たち」~ケーキの切れない非行少年たち2~ 宮口 幸治

宮口幸治先生の「どうしても頑張れない人たち」を紹介します。 この本を読んだきっかけは、宮口幸治先生の前作「ケーキの切れない非行少年たち」を読み、発達障害や軽度の知的障害と当該者の家庭環境について興味を持ったからです。参考になった点をいくつかあげます。①色んな社会背景をもった人たちに対して、一律に「努力は報われる」という言葉がけには無理がある。②「頑張らなくていいよ。」は、十分に我慢して物事を成し遂げた人に対して言う言葉であり、まだ、頑張ったことのない人への言葉がけではない。③非行少年は否定せずに話を聞いてくれる仲間を求めて、夜の街に出かけていく。④社会は他人からの評価がすべてなので、他人からよく思われないと生きずらい。だから、頑張れない人は親切にすることで、自分の評価を上げていくしかない。⑤「頑張れない人」たちの保護者支援は、保護者が子どものために頑張ってもらおうと思うことである。 今後格差社会はどんどん広がっていきます。深刻に考えるべきは、発達障害や軽度な知的障害を持った方々が社会環境に恵まれず、非行に走ってしまうことです。 考えさせられる1冊です。

2025.05.16

コメント(0)

-

「最高の体調」 鈴木 祐

鈴木 祐先生の「最高の体調」を紹介します。この本を読んだきっかけは、今より仕事の効率化を図りたく、そのためには日々の体調管理が重要ではないかと思ったからです。この本は実践できそうなことばかり書かれていました。とても勉強になった内容を紹介します。①デジタルデバイスが近くにあるだけで、認知機能は大きく低下する。なので、スマホを見る時刻を限定することでデジタル依存を防ぐ。②腸の健康のためには、納豆、キムチ、ヨーグルトなどの多様な菌をとり、逆に菌を殺す加工食品(ファストフード、スナック菓子)は避ける。③睡眠時刻は8時間以上とるようにする。④仕事の効率化を図るならば、50分の作業と10分の休憩を繰り返す。以上の他にも実践例がたくさん書かれていました。また、人生哲学的なことも書いてあり、ただ体調を管理するだけでなく、物事のとらえ方にも触れていました。

2025.05.11

コメント(0)

-

「働く君に伝えたい「お金」の教養」出口 治朗

出口 治朗先生の「働く君に伝えたい「お金」の教養」を紹介します。この本を読んだきっかけは、私自身がお金の教養がまったくなかったからです。そこで、20代を対象に書かれたこの本を読んで、お金に関する基礎知識を学ぼうと思いました。お金の増やし方等の「How to 本」ではなく、お金に対する考え方やお金を得るための仕事への取り組み方等、人生哲学要素が大きい本でした。心に響いた点をまとめます。①自分自身に投資することがお金に直接結びつく若いときの自己投資の具体的方法は、ひたすら人に会い、たくさんの本を読み、旅に出ることである。②人間は嫌な環境で働いていると健康を害するし、性格も歪んでいく自分に合わない環境であれば、絶対に我慢してはいけない、即刻逃げ出すべきである。心身の健康を損なうことは、取り返しのつかないことに繋がる恐れがある。③受けた教育のレベルが低いといい仕事につける確率は下がる教育のレベルを上げるには、お金を与えるのではなく、お金の稼ぎ方を教えてあげることである。20代にむけて書いていることもあり、ていねいで読みやすい本です。お金に対する自分軸、もののとらえ方の基礎を学ぶには適切な本です。

2025.05.10

コメント(0)

-

「おあとがよろしいようで」 喜多川泰

喜多川 泰先生の「おあとがよろしいようで」を紹介します。私は喜多川泰先生の本が大好きです。理由は、読んだ後に前向きな気持ちになれるからです。この本も当然、読後にさわやかな気持ちになります。この物語は、上京してきた大学生の主人公が落語サークルに入り、そこで様々な出会いを重ねて、人間的に成長していく内容です。ゆっくりとした時間の流れでお話が進みますが、まさかの展開もあり、良い意味で期待を裏切られます。登場人物の個性が強く、一人一人に感情移入してしまいます。自分の大学生活でこのような熱いサークルに入ることができたら、どんなに面白かっただろうにと在りもしないことを考えながら読んでしまいました。喜多川泰先生は何十冊が本を出していますが、どの本も読みやすいです。すべて、読後に前向きな気持ちにさせてくれます。是非、読んでほしい1冊です。

2025.05.09

コメント(0)

-

マコなり社長おすすめ「ケーキの切れない非行少年たち」宮内幸治

宮内幸治先生のケーキの切れない非行少年たちを紹介します。この本を読んだきっかけは、マコなり社長のユーチューブ「本100選」の本で非常に興味を持ちました。内容は軽度な知的障害や発達障害を持っている非行少年が犯罪を繰り返してしまう理由を取材等を通じて明らかにしていくというものです。心に残ったことを要約していきます。①軽度の知的障害や発達障害を持った非行少年たちは世の中が歪んで見えている可能性がある。図を書き写すように指導したところ、高校生の少年はまったく図を書き写すことができなかった事実が多発した。②ケーキを等分して切ることができない。ノートに〇をかいて3等分することができない少年が多発した。①・②から知的機能が幼稚園程度なので犯罪を犯した後の反省をさせても理解できない。また、すぐにキレて暴力に結びついてしまうこともあるそうです。以前紹介した「貧困と脳」とまったく同じ見解をしていました。軽度な知的障害や発達障害は幼少期からコグトレという絵を書き写すなどの訓練を受けることで改善することもわかっているので早期対応が必要だそうです。貧困、軽度な知的障害・発達障害、犯罪が結びついている現実を考えさせられた1冊でした。

2025.05.06

コメント(0)

-

生涯にわたって能動的に学び続ける力を養う教科教育への挑戦 加固 希支男

加固希支男先生の生涯にわたって能動的に学び続ける力を養う教科教育への挑戦を紹介します。この本はサラリーマンを経験し、小学校の先生、教育委員会に勤務する異例な経歴をもった作者が書いた本です。私が学生だった頃は、多くの教師が一方的に話をして、多くの子どもがその話をうわの空で聞いており、正直無駄な時間が多かったです。今は一人一台の端末が配られより効率的な授業実践がされています。興味を持ち読んでみました。心に響いた部分を紹介していきます。①楽しい学習とは自分なりの発見や自分の成長を実感することである。なので、子どもに魚を与えるのではなくて、魚の釣り方を教えてあげることが大切である。②本日の課題を解決することも大切だが、その課題に対して過去の学習との共通点を考えることを習慣化させることの方が大切である。③自分やまわりの人が幸せになるように学び続け、チャレンジすることは良いことであると伝え続ける。正直、自分が小学生だった頃、加固希支男先生のような方が担任であったら、楽しかっただろうなと思いました。もちろん、その楽しさの本質は自己成長です。

2025.05.05

コメント(0)

-

貧困と脳「働かない」のではなく「働けない」 鈴木大介

鈴木大介先生の貧困と脳「働かない」のではなく「働けない」を紹介します。この本を読んだきっかけは、平気で約束を破ったり、自分が追いつめられると暴力で破壊してその場から逃れようとする人が私の周りにも一部ですが存在します。そのような人たちは、何が原因でそのような言動をするのかを知りたかったからです。この本では困の定義を「指導される時期に適切な指導を受けることができなかったこととしています。」そのうえで、心に響いたことをまとめました。①脳機能の低下は幼少期の貧困によるものである可能性が高い。 幼少期に軽度な知的障害、発達障害があるにも関わらず、適切な教育を受けられなかったことにより、脳機能が低下してしまう事例を多く紹介していました。 例えば、遅刻やドキャンが多くなる。仕事も上手くこなすこともできなくなるなどです。そのような方々の取材をしているうちに幼少期に虐待を受けたり、家出をしたりと良い環境で育っているとは言い難い事実が浮き彫りになってきます。 また、それだけでなく、そのような人を世の中は怠け者だと決めつけてしまうことも良くないと述べていました。しかし、いつ自分が脳の病気になり思い通りの生活ができなくなるかはわかりません。その時は、①生活保護を受けること②自分を責めないこと③メンタルクリニックで安易に薬を飲まない。に留意することが大切であると述べています。難しい社会問題を突き付けられたなと感じざるおえない本でした。

2025.05.04

コメント(0)

-

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 八木仁平

八木仁平先生の世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方を紹介します。この本のタイトルに惹かれました。自分のやりたいことは何だろう?改めて疑問に思いこの本を手に取りました。重要だなと感じたことをまとめました。①「好きなこと」、「得意なこと」、「大事なこと」をしっかりと持つことが大事である。②短所は放っておいて、とにかく長所を伸ばしていく。そして、代わりのない存在になる。③仮説を立てて、行動し、振り返って次に生かすを繰り返していく。④自分を満たす→家族を満たす→所属している他人が集まる共同体を満たす。自分に近しい人を徐々に満たしていく存在になることが大切である。私は、運動が好きでコミュニケーションを取るのが得意と自己分析しています。自分を生かすことのできる場面を見つけようという前向きな気持ちになりました。

2025.05.03

コメント(0)

-

アーモンド ソン・ウォンピョン

ソン・ウォンピョン先生のアーモンドを紹介します。韓国で100万部を超えたベストセラーとなった本に興味があり、読んでみました。主人公の男子高校生は、感情をつかさどる脳の扁桃体が生まれつき小さく、「怒り」や「恐怖」などの感情を読み取れない「失感情症」を抱えております。つまり、好き、愛する、うれしい、悲しい、怖いなどの感情を理解できません。だから、他の人とうまくコミュニケーションがとれません。自分が怪我をしても、痛みを感じることができないんです。この脳の扁桃体がアーモンドの形に似ていることからタイトルがアーモンドとなっています。主人公の母は、一生懸命育てます。数学のドリルみたいに、感情を丸暗記させます。こういう時には、こういう反応しなさいということを覚えさせます。ある日突然、事件が起きます。自分の15歳の誕生日に、目の前で一緒に住んでいた祖母と母が通り魔に襲われます。祖母は死んでしまいます。母は意識不明の寝たきり状態になってしまいます。主人公は、一人残された状態で、高校生になっていきます。この高校生活の中で、運命の出会いがあります。そこで、もう1人の男の子が出てきます。感情のない主人公、感情豊かな男の子が出会い、価値観を共有していきます。是非、読んでほしい1冊です。

2025.05.02

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1