-

1

セイタカアワダチソウ、クサギ、カリン、ニガカシュウ、フヨウ、ほか(岡山大学、半田山植物園)

10月13日の岡山は最低気温が20.4℃、最高気温は29.6℃まで上がりました。午後に訪れた半田山植物園と岡大構内の写真です。岡大構内は相変わらず雑草だらけ。文法経講義棟前などにある白花曼珠沙華はすでに花が終わっていました。半田山植物園ではカリンの実やニガカシュウのムカゴが目を引くようになりました。--------------------岡大構内--------------------【セイタカアワダチソウ】【ギンナンの実】【クサギの実】--------------------半田山植物園--------------------【カリンの実】【ニガカシュウのムカゴ】【フヨウ。雌しべが上向きに曲がっている】(フィルターをかけたところ)

2025.10.13

閲覧総数 15

-

2

40年前の北海道・トドワラ

10月14日~11月1日頃はネットへの接続に制約があるため、いただいたコメントへのお返事ができない可能性があります。あしからずご了承ください。「さらば北海道」の連載を終えましたので、8月19日の続きとして、1978年夏に訪れた北海道のアルバムをご紹介したいと思います。この年の旅行では、まず、夜行列車を乗り継いで野付半島のトドワラを観光しました。ここには、海水面上昇ないし地盤沈降に伴う地面の浸食により枯死したトドマツが広がっていました。当時から「トドマツの枯れ木は年々風化し、いずれは消滅して何もない湿原と化すだろう」と予想されていましたが、最近の画像を見ると、まだまだ残っているようです。当時は、標津線(しべつせん)が通っており、北海道ワイド周遊券があればタダで根室標津駅まで行かれました。ここでレンタサイクルを借りて往復したと記憶しています。なお木道は2014年の低気圧災害で破損し、2016年に新しいものに付け替えられたとのことです。

2018.10.30

閲覧総数 3073

-

3

アサギマダラに最接近、秋明菊(半田山植物園)

10月12日の岡山は、最低気温が21.9℃、最高気温は28.1℃となりました。昨日の日記で半田山植物園にアサギマダラが飛来している写真を掲載しましたが、本日はその大接写に成功しました。昨日と同じ個体かどうかは不明です。【アサギマダラ】【シュウメイギク】

2025.10.12

閲覧総数 36

-

4

ルドベキアの帯化、ネジバナ、ハナハマセンブリほか(岡大構内、散歩道)

旧ソ連・中央アジアの旅行記の途中ですが、いったん岡大構内と散歩道沿いの花の写真に戻りたいと思います。6月26日にようやく「梅雨入り」の速報値が発出された岡山では、梅雨どきの花が次々と開花しています。ルドベキアはいまが一番の見頃ですが、この花は帯化が起こりやすいと言われており、この群生の中にも2株、ケイトウのような奇妙の形の花がありました。ちなみにケイトウはもともとは奇形として生じた花の帯化が遺伝的に固定され、種の特徴となっているとのこと。ネジバナは芝地各所から花茎が伸びています。【ルドベキアの群生。文学部西出入口】【ルドベキアの帯化】【ネジバナ】【ハナハマセンブリ】【ムラサキバレンギク(エキナセア)】【散歩道沿いのアガパンサス】【散歩道沿いのホタルブクロ】【散歩道沿いのアジサイ】

2019.06.30

閲覧総数 3960

-

5

インコの形の花をつけるインパチェンス(インパチェンス ニアムニアメンシス)

今日は晴天の行楽日和でしたが、一昨日から風邪のひきかけの症状があったので自制し、夫婦で行きつけのラーメン屋さんと花屋さんに寄って、家に戻りました。↓の写真は、花屋さんで198円で売っていた「インコインパチェンス」です。確かに花の形がインコのように見えています。しかし、ネットで検索したところ、インパチェンス・アウリコマという品種のことをインコインパチェンスと呼ぶというような案内がいくつかありました。しかし、アウリコマと呼ばれる品種は一年草の黄花で、↓の写真のような木質化している株とは異なるようです。もしかして、インコではなくオウムではないかと思い、さらに「オウム インパチェンス」で検索したところ、こちらに、インパチェンス ニアムニアメンシスという別の品種が見つかりました。どうやら花屋さんのほうで混同しているようです。このさい、こちらの品種は「オウムインパチェンス」としておきましょうか。※「オウムとインコの違い」で検索するといろいろ出てきますが、私にはよく分かりません。

2008.10.18

閲覧総数 1701

-

6

エルサレムセージの実生に成功

昨年秋に蒔いておいたエルサレムセージの種から、初めて実生に成功しました。親株は2010年に購入したもので、その時の日記には、いずれは、種で増やして花壇に植えたいと思っています。と書いたのですが、取りまきで挑戦してもなかなか発芽しませんでした。ポット苗の時の写真、今回の種ができる前の花と合わせて載せておきます。【今回発芽した苗】【種ができる前の花】【ポット苗で購入した年の花】

2015.02.26

閲覧総数 182

-

7

【リンク修正】冬ソナに出てくるわんこには何か意味があるのか

このところ冬ソナのことばかり書いていますが、本日やっと第1話の考察を書き終えました。この調子でいくと、20話を取り上げるのは4~5カ月あとになりそうです。さて、第1話の考察で1つだけ書き落としたことがあります。ユジンとチュンサンがメタセコイアの並木道を歩き始めた時、小さな犬が右から左に横切るシーンがあります。あの犬って、何か意味があるんでしょうか? どなたかご存じでしたらお教えください。ちなみに、あのドラマでは、獣医のクォン・ヨングクのところにイ・ジョンアが飼っている犬が出てきます(NHK吹き替え版ではカット?)。その時の会話も何かを暗示しているように思えますが、私にはまだよく分かりません。もう1つ犬が登場するのは、第18話で、2人が海岸で寝ころぶところです。しかし、撮影裏話や監督の本などによれば、あの時に出てくる犬は、撮影中に偶然、散歩で通りかかった犬だそうですから、シナリオ上、必然性があったとは思えません。とにかく第1話で散歩道を横切る犬は謎のままです。

2006.02.21

閲覧総数 1169

-

8

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(21)フェリーでゴメラ島へ(1)

10月4日に続いて、2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。テネリフェ島のホテルで連泊し、翌朝はフェリーでゴメラ島、さらにラパルマ島に向かいました。本日は、ホテルを出発からラスクリスティアノスの港に到着するまでのアルバムです。島の東海岸を南に向かって進んだため、左手には大西洋と朝日、右手には一定区間でテイデ山を眺めることができました。【マップ】【朝食。私のチョイスは果物、チーズ、ヨーグルト】【7時15分にホテルを出発】【左後ろに朝日】【テイデ山の頂上部分が顔を出していた】【ラスクリスティアノスの港に到着】

2025.10.10

閲覧総数 36

-

9

【リンク修正】目玉おやじ型キノコ出現

8月下旬に大量の雨が降ったおかげで、大学構内各所で、待ってましたとばかりにたくさんのキノコが出現しました。写真は時計台前のカラカサタケです。過去の出現例から見て、毒キノコのオオシロカラカサタケの可能性が大です。そんななか、目玉おやじそっくりのキノコを見つけました。目玉の中心はおそらく、虫に食われた穴ではないかと思います。強い日照りのせいか、傘を開かないうちに固くなってしまったようです。

2008.09.02

閲覧総数 204

-

10

育ててよかった花2010春版(9)インコ型インパチェンス

3月13日の日記でご紹介した、インコの形の花をつけるインパチェンス(インパチェンス ニアムニアメンシス)ですが、その後、思い切って挿し芽に挑戦してみました。まずは花瓶に入れて発根を確認したあと、写真下のように小さな鉢に移してみましたが、5月6日現在ですべて順調に育っています。インパチェンスはもともと夏に咲く花ですが、この品種の場合、屋外ではうまく育ちません(ホコリダニの被害に遭いやすいためかも)。今のところ、一年を通して、室内の窓際に置くのが最適のように思いますが、全滅のリスクを分散させるため、今年の夏はいくつか異なる場所で育ててみたいと思っています。

2010.05.06

閲覧総数 433

-

11

グラジオラスを倒れないように咲かせる方法

大学構内で植えっぱなしのグラジオラスが花を咲かせています。グラジオラスは花茎の下の方から咲き始め、てっぺんに達すると頭が重くなって倒れやすくなります。写真上の2枚がその実例です。先日、半田山植物園に行ったところ、倒れない工夫がなされていました。さすがプロの育て方は違います。多少、見てくれは悪くなりますけれど...。【大学構内の赤いグラジオラス】【半田山植物園の、倒れないグラジオラス】

2015.07.01

閲覧総数 12250

-

12

西 #チベット 一周(23)グゲ王国

ツァンダで1泊したあと、まずグゲ王国の古城を見学に行きました。ウィキペディアによると、グゲ王国は、吐蕃の王族の一部が西チベットで建国し、西暦842年から1630年まで続いた王国だそうです。この地の標高は3500m前後で、そびえて見えていましたが、ツアー参加者全員が頂上まで登ることができました。山麓には再建された寺院がありましたが、中の仏像は自然劣化に加えて文革のさいに破壊され、無残な姿になっていました。山麓から山頂にかけては黒い煤のついた多数の洞窟があり、ふもとよりは頂上に近い穴のほうに身分の高い人たちが住んでいたようです。お城自体はきわめて堅固急峻でしたが、水の確保や食糧運搬はかなり大変であったろうと推測されます。【詳細マップ再掲】【グゲ王国遺跡を登る】【このあたりは身分の高い人たちの住居】【頂上に到着。80歳代の方もおられたが、もしかすると日本人最高齢登山者になるかも】

2019.10.19

閲覧総数 282

-

13

収穫の秋(カナリーヤシ、サンザシ、柿ほか)

収穫の秋となりました。写真はウォーキングコース沿いで見かけたいろいろな果実とキノコです。但し、キノコは有毒のオオシロカラカサタケではないかと思われます。【カナリーヤシ(フェニックス)の実】【柑橘類。種類は不明】【キノコ。有毒のオオシロカラカサタケの可能性あり】【サンザシの実】【柿の実と彼岸花】

2020.10.07

閲覧総数 625

-

14

#ホトトギス、#アサギマダラ、#マリーゴールド(#半田山植物園)

10月10日の岡山は一日中曇りがちの天気となりました。半田山植物園では、ホトトギスの花が見頃を迎えています。いくつかの株がありますが、それぞれ微妙に色合いが異なります。フジバカマの花の周りには、アサギマダラが3羽(頭)蜜を吸っていました。こちらの動画と同じ個体と思われます。マリーゴールドは、フレンチ・マリーゴールドと、アフリカン・マリーゴールドがあります。フレンチ・マリーゴールドはいろんな色があるようですね。【ホトトギスの花】【フジバカマの花に集まったアサギマダラ3きょうだい。応援歌つきの動画もあります。】【フレンチ・マリーゴールド】【アフリカン・マリーゴールド。原産地はアフリカではなくメキシコです。】

2020.10.11

閲覧総数 165

-

15

秋空に映える紫色の観葉植物

台風が関東地方に接近しているとのころで、当該地域の方々にはお見舞い申し上げます。こちら岡山は、その間接的な影響で、台風一過のような真っ青な空となり、乾いた秋風が時々強く吹いています。写真は、そんななか、青空に映える観葉植物です。写真上は、「ウラムラサキ(ストロビランテス・ディエリアナ)」、写真下は、「紅竹(コウチク、コルジリネ、コルディリネ・ターミナリス)」です【細い葉っぱのほうはドラセナ】。どちらも、紫~赤紫色の葉っぱが特徴で、青空や、まだ緑色の田んぼを背景にすると、ひときわ映えて見えます。

2009.08.31

閲覧総数 1260

-

16

アーチーズ国立公園の奇岩たち

アーチーズ国立公園の連載の最終回は、公園内で見かけた奇岩たちです。この公園は、名前の通り、たくさんの石のアーチがありますが、今にも転がり落ちそうな危なっかしい岩、尖塔、どっしりとしたビルディング型の岩などもまた魅力的です。写真はA バランスロック。写っている人の大きさと比較するとかなり大きな岩であることが分かります。(なお、こちらに、私自身とのツーショットあり)B 不明(バランスロックのすぐ近くの山の上)C Courthouse TowersD Three GossipsE Park Avenue(ここにもバランスロックのような岩があり、絵葉書にも載っていました)アメリカでは、個々の岩の形の面白さがセールスポイントになっているようですが、もし、枯山水庭園の作庭家が眺めたとしたら、奇岩よりも、岩の配置のバランスや全体の風景のほうに注意を向けるかもしれません。この公園をくまなく探索すれば、きっと、そういう日本人好みの自然庭園が見つかるはずです。

2009.09.30

閲覧総数 28

-

17

シバフタケとキツネノチャブクロの「地上絵」

きょうの岡山は日中に強い雨が降り、24時間積算降水量は29ミリとなりました。これで6月の合計降水量は374ミリ(6月の平年値は171.5ミリ)に達しました。しかも、6月19日から29日までは毎日雨が降っています。そのおかげで、大学構内の芝地では、シバフタケが大繁殖しています。シバフタケは別名「フェアリーリングマッシュルーム fairy ring mushroom」とも呼ばれており、菌輪を作るキノコとして知られているようですが、下の写真にあるように、必ずしも環状ではなく、上から見ると何かの地上絵のようにも見えます。そう言えば、少し前の民放のテレビ番組で、カザフスタンに8000年前に描かれたナスカの地上絵より古い「地上絵」があるという話題を取り上げていました。もっとも、制作者が本当に地上絵を描きたかったのか、それとも、(地上絵制作の意図はなく)単に規則的に造り上げた何らかの構築物群が、たまたま空から眺めた時に絵のように見えたのかは定かではありません。ここにあるシバフタケの模様も同様です。【キツネノチャブクロと思われる白いボール状のキノコ】

2016.06.29

閲覧総数 583

-

18

モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(14)ロシア国境(2)

モンゴルとロシアとの国境には、モンゴル側にある記念碑のような塔モンゴル側にあるオボー国境を示す2本の柱が立っていました。これまで、歩いて簡単に通れる国境としては、EU域内のほか、パキスタン・中国、アルゼンチン・チリ、チリ・ボリビアなどを通ったことがありますが、今回のモンゴル・ロシア国境は全くの無人地帯でまことに平和そのものでした。ルートマップに示したように、国境からは往路と違うルートで氷河の谷に下りました。特定の道は無く、降りられそうなところを適当に下るだけで、ほぼ人跡未踏。花がいっぱい咲いていました。【ルートマップ再掲】【モンゴル側の記念塔】【国境を示す2本の柱】【モンゴル側のオボー】【ほぼ人跡未踏のお花畑と珍しい模様の蝶】(中央奥の雪山が最高峰フイテン)

2019.09.02

閲覧総数 605

-

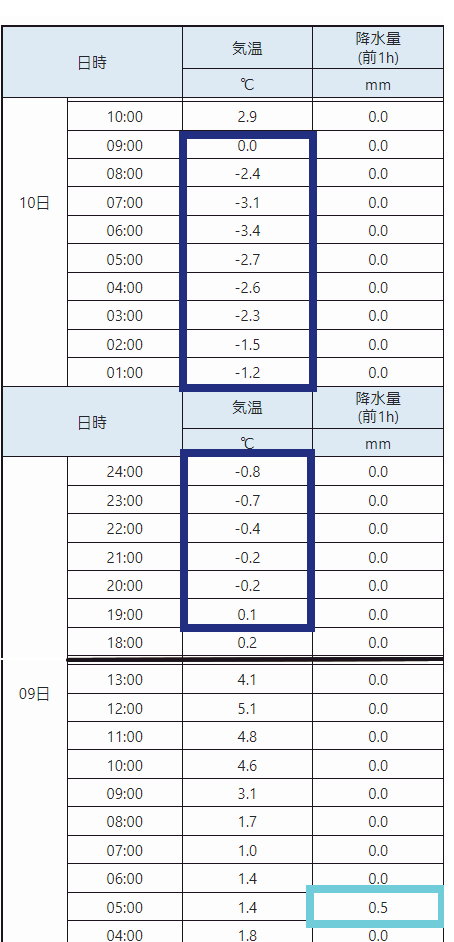

19

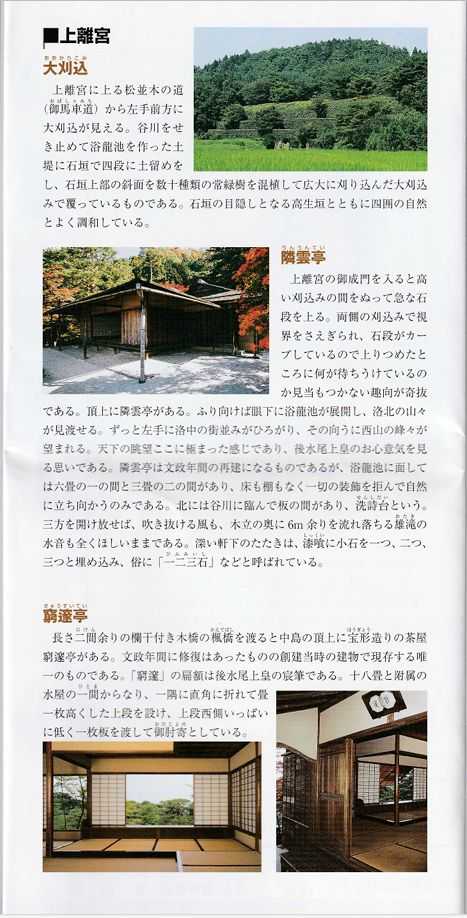

2022年モロッコ一周(16)ツブカル登山(6)ついに登頂!謎の羊たち

少し間が開いてしまいましたが、11月10日に続き、2022年9月に登頂したツブカル山のアルバムです。標高3967m(地形図からの推定)のコルから約1時間後、頂上に到着しました。ネルトナー小屋からの所要時間は、途中の休憩を入れて4時間45分、標高差は927mとなっていました。出発前から、ツブカル山をもって「人生最後の海外登山」(トレッキングや国内登山はまだ続ける予定)にしようと決めておりましたので、登頂時は達成感というよりも「これで人生に一区切りをつけることができた」というホッとした気持ちが生じました。頂上は東側は断崖となっていましたが、西側のほうは比較的なだらかな斜面になっていました。頂上にはなぜか4~5頭のヒツジがいましたが、このあたりは草も水も無く、かといって痩せ衰えている兆候も無く、どうやって暮らしているのかが大きな謎でした。【マップ再掲】【標高4000mあたりから眺める登山道】(中央から右下方向が登山道。南西方向には4000m級の山々が連なる)(中央から水平方向に見えるのが登山道)【中央やや上、やや右の三角形のモニュメントが頂上】【ついに登頂!】【謎の羊たち】

2022.11.23

閲覧総数 156

-

20

晴れの日ならではの紅葉(岡大)

昨日の日記に「雨の日ならではの紅葉」の写真を掲載しましたが、本日は青空が広がり「晴れの日ならではの紅葉」を楽しむことができました。晴れの日の紅葉は青空との対比が魅力です。但し、日の当たっていない部分との明暗の差が大きすぎるという欠点もあります。【岡大・東西通りの紅葉】【時計台前のアメリカフウ】【生協食堂2階から眺めるケヤキの紅葉】【夕日が射し込む座主川】

2017.10.30

閲覧総数 90

-

21

猫の目より小さな三日月

昨日の夕食後散歩時に撮影した、月齢4.1の月と馴染みの地域猫とのコラボです。今回のモデルはオグロ(左)と猫パンチ(右)でしたが、【こちらのカタログ参照】猫に近づきすぎたため、月の見かけの大きさが極端に小さくなり、猫の瞳以下となってしまいました。こちらに、同じ日に撮影した月とヴィーナスの写真があります。なお、タイトルには「三日月」としましたが、厳密には三日月とは陰暦3日の夜の月のことを言いますので、この日の月は陰暦1月5日であるため「五日月」となります。

2012.01.28

閲覧総数 54

-

22

青いドームと白い壁と観光客(サントリーニ島その2)

サントリーニ島には、北端のイアと、島の中心部フィラという2つの町を訪れました。最初に訪れたイアは青いドームや白い壁の街並みで有名で、絵はがきにもなっています。風景自体、文句のつけようのない絶景でしたが、合わせて、日本ではありえへんという意外性も魅力の1つになっていると感じました。私の住む岡山にも日本のエーゲ海というところがありますが、いくら海の風景が似ていても、サントリーニ島みたいに絶壁の上に家を建てることなどできっこありません。台風や地震、あるいは最近頻発している局地的豪雨に見舞われたらひとたまりもないでしょう。イアのメインストリートといっても数メートルの幅の歩道があるだけで、クルーズ船から上陸した観光客と宿泊者たちでごった返していました。いくつか見られる青いドームは、教会というよりも個人所有の礼拝堂のような建物で中には入れませんでした。ガイドさんから聞いた話ですが、この島に教会や礼拝堂が多い理由の1つは、節税対策のためだそうです。こういう島ですから水道設備を作ると多額の税金を取られるのですが、宗教施設の給水設備であれば減税となり、そこから住宅のほうにも配管を回せば、結果的に住宅オンリーの水道よりも負担が軽くなるというような話でした。【絵はがきでもよく見かける青いドームのある風景】【左手の海は、火山島のカルデラ(内側)】【北端の展望所から町を振り返ったところ。北端といっても西に突きだしているので、左手の海は北西側(外輪山の外側)、右手は南東のカルデラ(内側)となる】【展望所から眺めるイオの町。台風が来ないので安全。地震は大丈夫だろうか?】

2014.09.05

閲覧総数 193

-

23

【リンク修正】銀木犀と柊木犀

じぶんの日記(10/19付)に、金木犀と銀木犀が並んでいる写真を掲載しました。大学構内には金木犀はいたる所に植えられていますが、銀木犀のほうは病害虫に弱いせいか、殆ど見あたりません。白花があっても、近づいてみると殆どが柊木犀(ヒイラギモクセイ)です。写真左は、葉っぱのふちがなめらか(全縁)になっている正真正銘の銀木犀、右側は、すべての葉っぱがギザギザ(鋸歯)になっている柊木犀です。もっとも、じぶんの日記の写真にもありますように、たいがいの木は同じ枝に、全縁とゆるやかな鋸歯の両方の葉っぱをつけています。遺伝的にはもともとこういう木なのかもしれません。

2009.10.20

閲覧総数 521

-

24

太陽公園の天安門とピラミッドを本物と比較する

太陽公園には、昨日掲載の万里の長城、兵馬俑のほか、凱旋門、韓国鐘楼、モアイ像など、世界各地の文化遺産が再現されていましたが、私自身が実際に訪れたことのある名所は、天安門とピラミッドの2箇所だけでした。↓に、本物との比較写真を載せてみましたが、天安門については中国で施工されたというだけあって細部にわたるまでよくできていました。特に、屋根の上にある「仙人騎鳳」や「走獣」【ネットで調べたところ、仙人騎鳳に続いて、麒麟、鳳凰、獅子、海馬、天馬、押魚、サン猊、カイチ、斗牛(とぎゅう)、行什】がしっかりと配置されていました。いっぽう、一番ウソっぽく見えたのはエジプトのピラミッドでした。こればっかりは、どう再現しようとしても、スケールの大きさで負けてしまいますね。なお原サイズの写真は、以下をクリックしてご覧ください。天安門ピラミッド

2013.12.23

閲覧総数 216

-

25

芙蓉(フヨウ)と木槿(ムクゲ)の違い

どちらも炎天下でしっかりと花を咲かせていますが、花の色や形だけではなかなか区別がつきません。広くて大きい葉っぱをつけたものが芙蓉みたいですね。↓の写真のうち、AとBは芙蓉、C~Eは木槿です。ところで本日早朝は、木星と月の大接近の様子を眺めることができました。そして、8月14日早朝には、いよいよ金星食があります。ぜひとも眺めたいところですが、天気予報はいまのところ最悪状態です。休みの日でもあり、確実に晴れる場所が分かれば遠出も厭わないのですがねえ。

2012.08.12

閲覧総数 2416

-

26

6月上旬の赤い花( #半田山植物園 )

半田山植物園で6月上旬に見かけた赤い花のアルバムです。ケラマツツジは、本州ではサツキツツジより遅く開花するそうです。アメリカデイゴは派手な花を咲かせますが、順路から離れているため気づきにくくなっています。【今が見頃のケラマツツジ】【トリトマ】【アメリカデイゴ】【睡蓮池のショウジョウトンボ】【ウォーキングコース沿いのタチアオイ赤花。カルガモつき】

2020.06.05

閲覧総数 2068

-

27

オオシロカラカサタケ、シバフタケ、カイメンタケ、ほか

気象台は7月13日、九州北部地方と中国地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。 ともに平年より6日早い梅雨明けとのことです。もっとも皮肉なことに、岡山では上空の寒気の影響で雷雲が次々と押し寄せ、県内各地に大雨警報が発出されています。写真は、ウォーキングコース沿いで見かけたキノコ各種です。キノコは同じ菌種でも環境によって形が異なる場合があり、なかなか見分けがつきません。以下はあくまで素人の私の推測です。【カラカサタケの仲間。オオシロカラカサタケの可能性大】【シバフタケと思われます】【ツルタケの仲間と思われます】【赤いキノコ。毎年同じ場所で見かけますが、似ている種類が多く同定できていません。】【今回初めて見つけたカイメンタケ】

2021.07.14

閲覧総数 1507

-

28

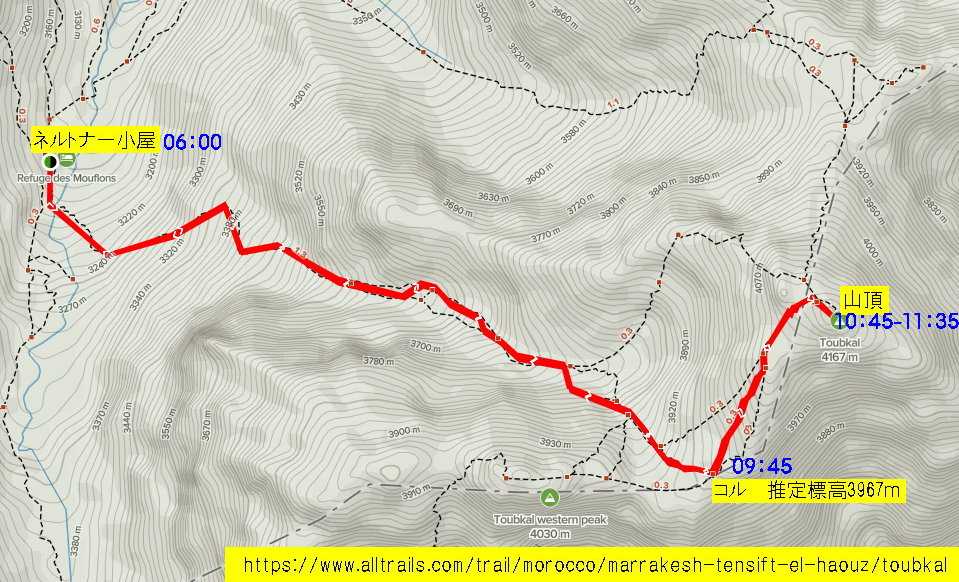

2000年パミール横断カラコルムハイウェイ(6)初めて見る雪山、崖に落ちかけのトラック、インダス川にかかる吊り橋

5月2日に続いて2000年に訪れたカラコルムハイウェイのアルバムです。ペシャムからチラスに向かう日の午後は3つの出来事がありました。1つ目は、この旅行で初めて雪山が見えたことです。マップにも記されているように、この雪山はナンガパルバットの山群の一部のようでした。2つ目は、事故現場を目撃したことです。当時のカラコルムハイウェイは「ハイウェイ」とは名ばかりで、断崖を削った未舗装の道で、大型トラックの離合が困難な所もありました。事故現場ではトラックが1台、崖から落ちる寸前の状態でひっかかっていました。3つ目は、夕刻、岩絵を見学するために徒歩でインダス川に架かる吊り橋を渡ったことです。※こちらに同じ日に撮影した動画があります。カラコルムハイウェイが険しい崖の中腹を削って作られている様子が分かります。【マップ再掲】【この旅行で初めて見た雪山。ナンガパルバット方面と思われます】【事故現場】【インダス川を渡る】【「チラスの岩絵」の見学】

2023.05.05

閲覧総数 108

-

29

『体感!グレートネイチャー 大遡行!ヤルツァンポ川』の8/17景

9月末にBS4Kの視聴・録画環境を整えてから、4K放送を視る機会が増えています。直近で印象に残ったのは、●体感!グレートネイチャー 大遡行!ヤルツァンポ川〜聖地を生んだ大陸衝突〜(NHK-BSPで2023年9月25日に初回放送)でした。取材は2023年6月、劉豆コーディネーターが登場していました。 もっとも私の場合、ラサには4回、また今回のヤルツァンポ川沿い17箇所の風景のうち11箇所は、2018年10月と2019年9月に訪れたことがあり、「こんな絶景は初めて見た」というよりは、「あっ、この景色見たことがあるぞ」という懐かしさが蘇る内容でした。紹介された17景は以下の通り。◎印は私が訪れたことのある場所です。◎ラサ市内◎チョカン寺◎バルコル◎ヤルツァンポ川◎水葬場伝説の聖なる洞窟(ダーヤンゾン洞窟)◎シガツェ・タシルンポ寺シガツェ・縫合帯の岩山◎絶景!ヒマラヤ山脈(ギャウラ)世界一高所の間欠泉(ダーゲージャー温泉)◎ツァンダ土林◎グゲ王国チャンムー石窟◎マナサロワール湖【聖なる瑠璃色の湖 但し湖岸には達せず】◎カイラス山 タルボチェ【但しサカダワ祭は見られず】カイラス山 内回りの巡礼路 【ここから眺めるカイラス山は大迫力】伝説の河源“馬の口” ヤルツァンポ川の源流域(チェマユンドン氷河) 以下は、過去日記からの再掲です。【チョカン寺3階から眺めるパルコルとポタラ宮。但し2007年12月撮影。その後3階屋上は立ち入り禁止になった。】【タシルンポ寺。2018年撮影】【ギャウ・ラから眺める(左から)マカルー、ローツェ、チョモランマ、チョオーユー。峠を少し下った展望所からはシャパンマも見えた。なおギャウ・ラはヤルツァンポ川からは相当離れたところにあり。2018年撮影。右クリックで拡大できます】【ツァンダ土林。ヤルツァンポ川からは相当離れたところにあり。2019年撮影】【グゲ王国。2019年撮影】【マノサロワール湖。2019年撮影。湖の向こうはナムナニ峰】【カイラス山巡礼の出発点、タルポチェ。2019年撮影】【カイラス山。2019年撮影】

2023.10.04

閲覧総数 588

-

30

半田山植物園で4つの発見(アサギマダラ、スエコザサ、カンレンボク、奇怪な不定形キノコ)

半田山植物園には休園日や旅行・帰省期間を除いてほぼ毎日訪れており、10月5日現在で、1月1日からの合計入園回数は202回となりました。見慣れた風景ばかりですが、それでもなお日々の風景には変化があり、この日はなんと新たな発見が4つもありました。アサギマダラの飛来を今年初めて確認。園内にスエコザサが植えられていることを発見。裏山のカンレンボクを確認。奇怪な不定形キノコを発見。【フジバカマに今年初めて飛来したアサギマダラ。2匹(2頭)確認】【朝ドラ『らんまん』でお馴染みのスエコザサが園内に植えられているのを確認。もっとも、普通のササとどこが違うのか、よく分からなかった。なおスエコザサは現在の分類ではアズマザサの変種とされているそうです】【裏山のカンレンボク。洛陽ボタン園の西側のカンレンボクは知っていたが、裏山(温室裏)にあるカンレンボクは今回初めて確認。3本あった。】(参考:ボタン園西にあるカンレンボク)【奇怪なキノコ。オニフスベに似ているが形は不定。全部で10個ほどあり、菌輪を作っているようにも見えた。】

2023.10.06

閲覧総数 244

-

31

2025年版 GWの花(3)ロックガーデンの花(半田山植物園)

GWの花のアルバムの3回目は半田山植物園のロックガーデンの花です。ここでは高山植物や山野草が育てられているほか、真冬にはシモバシラの霜華が出現。また以前はブルーポピーのポット苗が植えられていた時もありました。【バルカンノウルシ】【コマクサとセイヨウコマクサ】【参考:以前このあたりに植えられていたブルーポピー。2019年5月8日掲載】【イワカラクサ】【ハナイカダ】【フタリシズカ】(参考:キビヒトリシズカ。2025年4月4日掲載)【マムシグサ】(参考:すぐ近くにあるウラシマソウ。2025年4月15日掲載)【サクラソウ】(参考:キルギス・レーニン峰山麓のサクラソウ群落。2018年7月11日掲載)

2025.05.03

閲覧総数 56

-

32

西洋翁草と翁草の違い

オキナグサ各種の花が最盛期を迎えています。写真左は、数年前に花屋さんの処分品で購入したセイヨウオキナグサ、写真右は、実生で増やしているオキナグサです。どちらも花の形は似ていますが、セイヨウオキナグサのほうが上向きに花を咲かせるので、より鮮やかに見えます。葉っぱの形は、セイヨウオキナグサのほうがやや細いようです。

2012.04.25

閲覧総数 2565

-

33

ルドベキアとエキナセア(岡大構内)

いま見頃を迎えているルドベキアとエキナセア(ムラサキバレンギク)です。形は似ていますが、属が異なっています。ルドベキアには、花壇で普通に見られる品種のほか、大輪のルドベキア・プレーリーサンなどがあります。なお、ルドベキアの中でオオハンゴウソウと呼ばれるルドベキア・ラシニアタは特定外来生物で駆除対象となっています。以前、北大構内で繁茂しているのを見かけたことがありました。「オオ」がつかない「ハンゴンソウ」の写真は、こちらにあります。いっぽう、エキナセアのほうは何年か前に、他の色の種を購入して実生で育てようとしたことがありますが、ことごとく失敗しました。ここにあるプルプレアという品種だけは勝手に殖えていきます。【文学部西出入口のルドベキア】【文学部西出入口のエキナセア】【文学部南西側のルドベキア】【心理学別棟実験室前のエキナセア】【文学部中庭のルドベキア・プレーリーサン。実生。】【玄関前の鉢植えのルドベキア・プレーリーサン。実生。】

2017.06.29

閲覧総数 515

-

34

皇帝ダリア、皇帝ヒマワリ、アメリカマンサク(半田山植物園)

日曜日に訪れた半田山植物園では、いくつかの花が見頃を迎えていました。皇帝ダリアと皇帝ヒマワリは、同じ場所に植えっぱなしになっています。また、裏山の目立たない場所では、初冬咲きのアメリカマンサクが見頃となっていました。過去記録は以下の通り。2016年11月21日2015年11月7日2014年11月23日2014年11月8日【皇帝ダリア】【皇帝ヒマワリ】【小菊とワレモコウ(手前)】【アメリカマンサク】

2017.11.20

閲覧総数 251

-

35

人生六十年にして、クジャクが飛ぶのを初めて見た(トルクメニスタン)

ヤンギ・カラに向かう前日に宿泊したバルカナバートのホテルは一風変わっていて、玄関ホール内ではインコのつがいが自由に飛び回り、ホテルの周りでは、クジャク、七面鳥、ニワトリなどが放し飼いになっていました。砂漠地帯でホテルの周り以外は木々が少ないため、クジャクたちは檻も柵も無くても、逃げ出さないようでした。出発前にホテルの周りを散歩していたところ、ちょうど、高い止まり木からクジャクが滑空しているとことを目撃しました。人生60年余りにして、生まれて初めて、クジャクが飛んでいるのを眺めることができてまことにラッキーでした。写真は滑空場面だけですが、元の高い止まり木に戻るためには、引力に逆らって地上から舞い上がる必要があるはず。しかし、残念ながら、低いところから高いところに飛行する様子は目撃できませんでした。※原サイズの写真は、こちらをクリックしてご覧ください。

2013.08.22

閲覧総数 132

-

36

岡山では珍しく無い、隕石落下型飛行機雲

先週金曜日(11月1日)の夜のNHKニュースウォッチだったと思いますが、そのトップで、全国各地で隕石落下のような現象が目撃され、ネット上で大騒ぎになったというようなニュースが伝えられていました。いずれも、日の入り後、西の空で観測されたということで、NHKスタッフ(女性キャスター?)が撮影した画像のほか、京都などいくつかの地方で撮られた写真が紹介されていました。しかし、私は、それらの写真を見た瞬間、あれ? これだったら岡山では珍しくないぞ、飛行機雲に決まっているじゃないかと、少々しらけた気分になりました。写真は、本日の夕刻17時15分から19分頃に撮影した「隕石落下型」飛行機雲の写真です。岡山上空は、大阪方面と広島以西を結ぶ航空路線、関空と韓国、中国方面を結ぶ国際線の通過ポイントとなっているため、上空に寒気が入っているときは、いろんな形の飛行機雲が見られます。以下に、過去記録をいくつかリンクしておきます。2010年11月2日2012年8月17日2013年1月31日

2013.11.08

閲覧総数 851

-

37

西 #チベット 一周(10)謎の青紫色の花と珍しい地層

拉薩からずっと昨年10月と同じルートが続いていましたが、ラツェ(拉孜)からは道が分かれて、いよいよ新しい世界を体験することになりました。シガツェ周辺にあった麦畑や菜の花畑は姿を消し、標高4700~4800mの峠や高山植物、珍しい地層などが目につきました。【ルートマップ再掲】【標高4700m以上の峠をいくつも越える】【珍しい地層】【岩に張り付く青紫色の花(種名未確認)】

2019.10.04

閲覧総数 131

-

38

紅葉がすすむ半田山植物園

11月6日の岡山は最低気温が7.2℃まで下がりました。10月30日と並んでこの秋でいちばん低い温度です。半田山植物園では連日10℃未満まで気温が下がってきたことで、紅葉が一気に進んできました。【カイノキ】【トウカエデ、カリンなど】【シャクナゲ(時季外れ)とツワブキ】【アキノキリンソウ】【バックヤード(管理区域)のアリストロキア・ギガンティア。温室側からズーム撮影】【モミジの部分紅葉】

2022.11.07

閲覧総数 260

-

39

7月の岡山後楽園(1)アジサイ、一天四海、花の終わった花菖蒲、ほか

7月4日の岡山は最高気温が32.4℃まで上がりました。この日は半田山植物園が休園日であったため、代わりに岡山後楽園を訪れました。6月6日以来一ヶ月ぶりで、前回は見頃となっていた花菖蒲はすっかり終わり、代わりに蓮の花が咲き始めていました。【園内はけっこうの賑わい。アジア系外国人や、ボランティア・ガイドさんに連れられて見学をしている年配の人たち(←といっても私と同じ世代?)がおられた。】【花葉の池】(白い蓮(『一天四海』)、咲き始め)(アジサイ)【花菖蒲畑ちかく】(アジサイ)(モントブレチア。 姫檜扇水仙とも呼ばれる)(川の中で一輪だけ花菖蒲が咲いていた)(花の終わった花菖蒲畑)(参考:6月6日の再掲)【池の鯉】

2023.07.05

閲覧総数 57

-

40

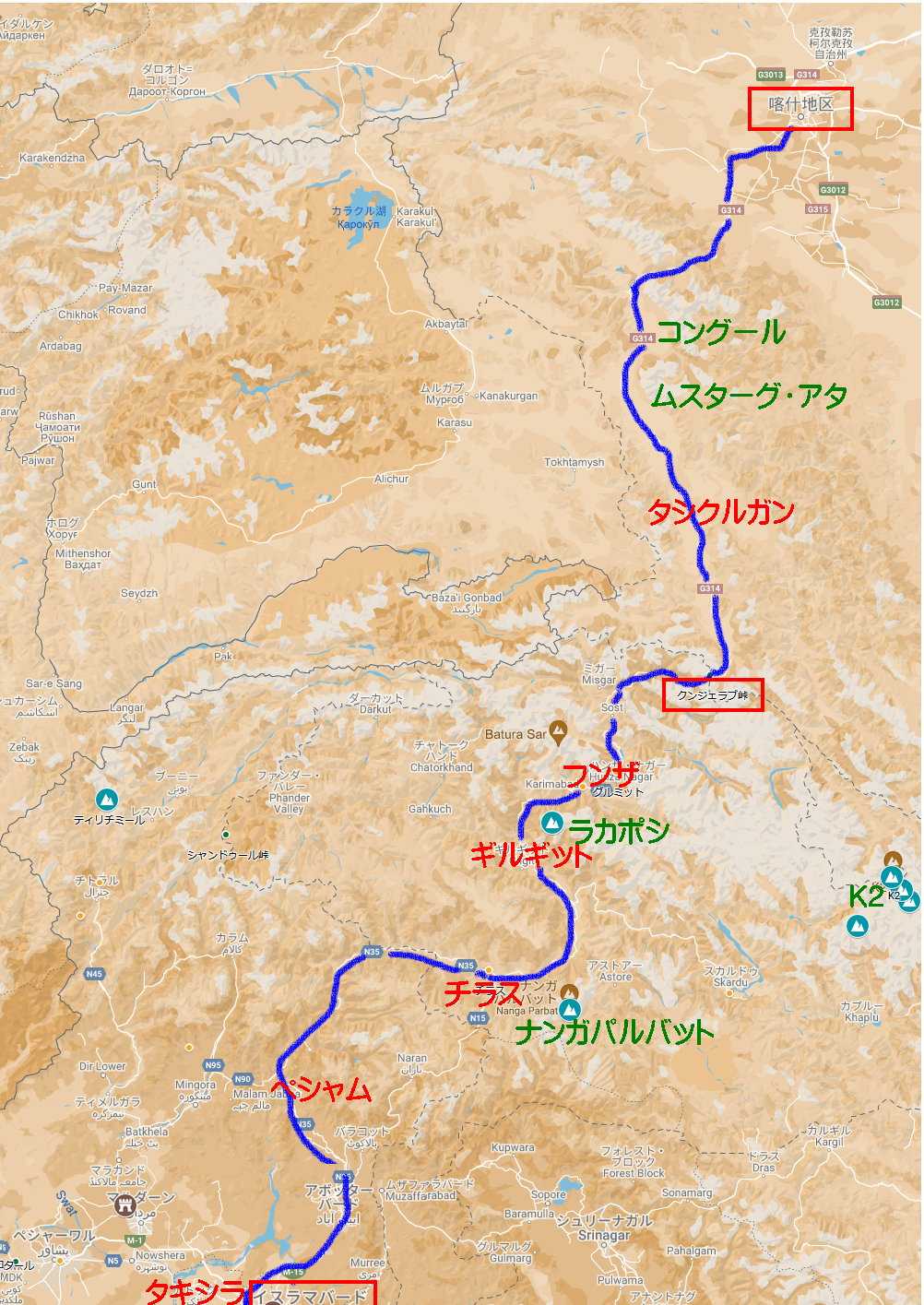

今季最大級のシモバシラ霜華(半田山植物園)

1月10日の岡山は寒波の影響で前日19時台から朝の8時台まで氷点下となり、最低気温はマイナス3.5℃となりました。ということで1月8日に続いて、朝一番にシモバシラの霜華を見物に出かけました。前回は気象条件が揃っていたにもかかわらず数本程度しか出現せず期待外れに終わりましたが、今回はざっと数えて35本、しかもこれまで何度か見た中では最大級に成長したものもありました。【今回の気象条件。前日早朝に0.5ミリの降水があったことも幸い。】【今回のシモバシラ霜華。1つの株のそれぞれの茎からも成長しており、合計約35本に達した】

2025.01.10

閲覧総数 51

-

41

室内で咲くヒヤシンスとヨウラクツツアナナス

気象庁統計が示すように、岡山では2月10日から16日まで7日連続で最低気温氷点下という寒さが続いていましたが、本日17日の最低気温は3.7℃どまりで、久しぶりに暖かい朝となりました。そんななか、室内の鉢物も春らしくなってきました。写真は、妻が毎年買ってくる鉢植えヒヤシンスと、2年前に購入したヨウラクツツアナナスです。ヨウラクツツアナナスは、もう少し経つとこちらのようなカラフルな色合いになるはずです。【室内のヒヤシンス】【ヨウラクツツアナナス】

2017.02.17

閲覧総数 112

-

42

新宿御苑から眺めるドコモタワー

新宿御苑のアルバムの最終回は、ドコモタワーのある風景です。昨日の日記では、小学校1年生の遠足の写真に大きなユリノキが写っており、ひょっとしたら同じ木に再会した可能性があると書きました。しかしこのドコモタワーは2000年9月の完成ですので、1959年4月24日当時には存在しておりませんでした。東京都のビルの中ではミッドタウンタワー(248m)、東京都庁第一本庁舎(243.4m)に次いで3番目の高さ(239.85m)を誇るとのことですが、尖塔部分のクレーンの高さを含めると272mの高さとなるそうです。このほか、北側には直径約15mの大時計があり、はサウジアラビアのメッカにアブラージュ・アル・ベイト・タワーズ(高さ601メートル)が2011年に完成するまでは世界一高い時計台であったとか。

2012.11.22

閲覧総数 208

-

43

あこがれのアララット山(東トルコの旅)

今年のお盆休みは東トルコに行ってまいりました。参加したツアーは遺跡観光が主体でしたが、私個人の目的は、山や湖、植物、動物、昆虫などの大自然に接することにありました。特に、アララット山は一生に一度はこの目で見たいと思っていただけに、天候に恵まれてまことにラッキーでした。なお、東トルコ各地の最高気温はおおむね35℃から40℃であり、日本の暑さとあまり変わりませんでした。そのこともあって、帰国後もそれほどの暑さは感じませんでした。

2010.08.17

閲覧総数 40

-

44

黄色い花3種(アサザ、サボテン、キリンソウ)

梅雨入りとなった岡山では、昨日から41.0ミリのまとまった雨が降りました。午後になって雨が止んだので、運動不足解消のため近隣の半田山植物園へ。半田山植物園には土曜日の朝も訪れており2日連続になります。いつもは順路の案内通りに回るのですが、今回は、逆のコースを回ってみたところ、アサザやサボテンなどの花が咲いていることに気づきました。2日連続でも全然違った見え方をするものですね。【アサザ】【露地植えのウチワサボテン】【キリンソウ】

2016.06.05

閲覧総数 489

-

45

梅雨時に映えるオレンジ色の花3種

きょうの岡山は曇り空主体でしたが、最高気温は29.5℃まで上がりました。曇り空の中でけっこう目立つのがオレンジ色の花です。【ノウゼンカズラ。他の色もありますが、私の通勤エリアではこの色のみ。】【モントブレチア(クロコスミア、ヒメヒオウギズイセン)】【パンヤソウ(ヤナギトウワタ)。殖えませんが、15年以上前からここで育っています。】

2015.06.24

閲覧総数 1177

-

46

西洋朝顔の繁殖力はヤブガラシ並み

晩秋になって目立ってきた西洋朝顔です。花がきれいなのでついつい、ほったらかしにしてしまいますが、ビワの木に絡みついててっぺんまで花を咲かせています。この植物は霜にあたると地上部は枯れますが、宿根性のため翌年にまたまた蔓を伸ばします。地球温暖化のせいか、最近では地上部も枯れなくなりました。木の枝に巻き付けなかった蔓は地上部を這い、そこから根が出てますます殖えていきます。ネットの相談コーナーでは種ができないとか、どうやったら殖やせるかという質問が出ているようですが、これでもし種ができたら大変なことになります。

2010.11.08

閲覧総数 538

-

47

アプテニア(ベビーサンローズ)

丈夫な花として知られていますが、寒さにはやや弱く、岡山では冬越しできないことがあります。一昨年、高齢の方が大学の花壇に、ポット苗をたくさん寄付してくださったのですが、数株を残してみな枯れてしまいました。写真はそれとは別の場所で、寒風があたりにくい場所で育てられています。

2014.07.16

閲覧総数 853

-

48

【リンク修正】ヤギはイチョウの葉っぱも食べる!

農学部・農場の一角で飼育されているヤギです。 イチョウの落ち葉の黄金色の絨毯の上でなにやら食べていたので観察したところ、まさにイチョウの葉っぱを食べていることが確認できました(いちばん下の写真)。 イチョウの落ち葉というのは、腐葉土の材料としては質が悪く、園芸用には適さないようですが、ヤギの餌にはなるみたいです。なお、ギンナンを食べているかどうかは確認できませんでした。 ※ここのヤギに関しては、過去に、ヤギは笑うことがあるヤギも直立するという証拠写真を載せたことがあります。

2009.11.19

閲覧総数 1489

-

49

#雨後 に輝く #金木犀 の花びらの絨毯、ほか(#岡山大学)

10月23日の岡山は、前日からのまとまった雨が朝までに止み、その後は青空となりました。今回の雨は、24時間積算で62.0ミリ、72時間積算で70.0ミリで、10月の1ヶ月分の平年値81.1ミリの86%が1日で降ったことになります。岡大構内では、この雨で、キンモクセイの花びらが大量に落花し、各所で黄金色の絨毯を作っていました。金木犀による花びらの絨毯は毎年、この時期に見られますが、これだけ鮮やかに積もったのは、岡山での30年近くの生活の中でも初めてではないかと思います。このほか、モミジバフウ、ハナミズキ、ケヤキの紅葉・黄葉も進んでいます。【金木犀の花びらの絨毯】【時計台前のモミジバフウ(アメリカフウ)】【岡大・東西通りのハナミズキの紅葉(左)とケヤキの黄葉(右)】

2020.10.24

閲覧総数 484

-

50

1981年 #冬の中国シルクロード (43)蘇州(5) 宝帯橋、舟の行列、留園

昨日に続いて、1981年に訪れた蘇州のアルバムです。寒山寺の次は、中国最長のアーチ石橋といわれる宝帯橋を見学しました。長さは約317メートル、アーチの数は53個だそうです。現在もあまり変わっていないと思われます。この付近の大運河は様々な舟が行き交っていましたが、中には貨物列車のように繋がって移動しているものもありました。そのあと訪れたのは留園でしたが、当時はまだ整備されていなかったようです。奇岩が多いものの、日本の枯山水庭園のような安らぎを与えてくれるような庭ではありませんでした。【宝帯橋と大運河を行き交う舟】【留園】

2021.09.14

閲覧総数 166