PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

再び旧街道を戻っていくと香ばしい良い香りが。

焼き団子を購入し楽しみながらここで一休み。

更に大内宿旧街道を折れ高倉神社の素朴な木製の一の鳥居をくぐる。

鳥居の最上部に横たわる笠木は、樹木を伐採し皮を剥いただけで 自然木を

そのまま利用しているので、 根に近い部分が左側であること、そして

笠木の反り増しが左側にしかない 素朴な形の鳥居なのであった。

鳥居の右の柱の後ろには「高倉神社」の石の社号標が建っていた。

御祭神の高倉宮以仁王は皇族であったことで、社号標には菊の御紋が刻まれていた。

多少色褪せていたが、菊の御紋は金色に染められていたようだ。

そして正面左の御神燈には古峯神社と。

古峯神社は神の使いである天狗の信仰と結びつき、天狗の社とも呼ばれている神社。

高倉宮以仁王がこの地に流れてくる前は、古峯神社と呼ばれていたのであろうか?

一の鳥居をくぐると、大内宿の集落から西に向かって真っ直ぐ伸びる参道が。

眼前に紅葉の山、そして参道脇の木々、収穫を終えた田畑そして青い空。

ふと東山魁夷の作品、「道」を想い出したのであった。

あまりにも山に向かって参道がひたすら伸びた一本道なので、高倉神社は

この参道の行き着く先の山の中にあるのかと不安になり躊躇したのであったが。

しばし歩を進めると、すぐに右手の森の手前に二の鳥居が見えて来たのであった。

高倉神社、二の鳥居前に到着。

こちらにも高倉神社と刻まれた社号標。

社格は村社と。

二の鳥居をくぐり参道を更に進む。

手水場は神社前を流れる清流。

中央に不動明王の石造、そして奉納された剣の数々が手前に。

三の鳥居は両部鳥居。

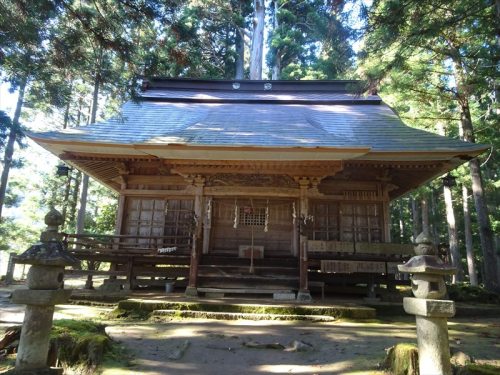

拝殿。

御祭神は高倉宮以仁王(たかくらのみやもちひとおう)。

高倉宮以仁王は後白河天皇の第三皇子。

有名な「平家にあらずんば、人にあらず」の言葉通りの平家隆盛の時代に生きた人物。

この神社のあるここ下郷町の大内宿はその高倉宮以仁王が潜行されたという伝説がある場所。

京を逃れた高倉宮はこの地まで逃げてしばし留まり、その後は越後へと移動したのだと。

また、この地には高倉宮の愛妾である桜木姫の墓も残されているのだが、

残念ながらこの日は見つからなかったのであった。

桜木姫は高倉宮以仁王を慕うあまり、遠路はるばるここ大内宿まで追ってきたものの、

長い苦労の旅によって病にかかり、この地で亡くなったのだと。

奥の本殿を横から。

境内社か。

『高倉の大スギ』と書かれた木柱。

樹高56mの大杉。

以仁王が越後に去った直後にこの高倉神社が創建され、この杉を植樹したと

伝えられている事から樹齢が800年を越えるとされていると。

大杉の根元には石祠が安置されていた。

根元から多くの若杉が200~300年?成長し合体木になったように

見えたのであったが。

近くには小さな石の祠や墓石?も安置されていた。

奇しくも本殿の屋根の千木(ちぎ)の間から陽光が射して来た。

本殿の裏には王三段がそして手前に石碑と案内板が。

高倉神社の奥には三段の高さになった「王三段」と呼ばれる場所があったと。

これは一番高い場所に以仁王が、そして二段目、三段目にはそれぞれ家臣が

寝起きしていたのだと。

『王三段入口』と刻まれた石碑。

入口には細い注連縄が、そして紙垂(しで)も。

紙垂とは一般的に注連縄や神社の鳥居、手水舎等の上などで見ることができる、

あの、雷マーク型?の和紙のこと。

帰路の山道横には大きなホオノキの葉(朴葉)が。

そして下ってきた神社横の脇道の二の鳥居近くのには何と・・・・。

もっと参道入口手前に表示してよ!!

静かな森の中に射し込む陽光、そして鳥のさえずりと清流の水音。

正に時間が止まったような空間。江戸時代の宿場町を残しているこの大内にあって、

この神社の森は江戸より昔からここに鎮座し、宿場の移り変りを見て来たのであった。

大内宿の年中行事 「眠った流し」の表示板が。

8月7日早朝、この場所で健康で一生懸命働けるようにと、「眠ったは、流いよ豆の葉は

つっかかれ」と三回唱えて、水で豆の葉をぬらし目をこすって豆の葉を流してやるのだと。

一の鳥居、火の見櫓を参道側から。

あくまでも青い空。

そしてこの鳥居も、この神社と森の空気と佇まいを背にしながら

連綿と変わることなく昔のままの姿で、村の姿をそして変わり行く人の姿を

見つめて来たのである。

御朱印を戴きたかったが、境内には社務所もなく諦めたのであったが

帰宅して調べてみると、御朱印は大内宿に入ってすぐ右側、南仙院分家が

社務所になっており、こちらでいただけたとの事で予習不足であった。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17