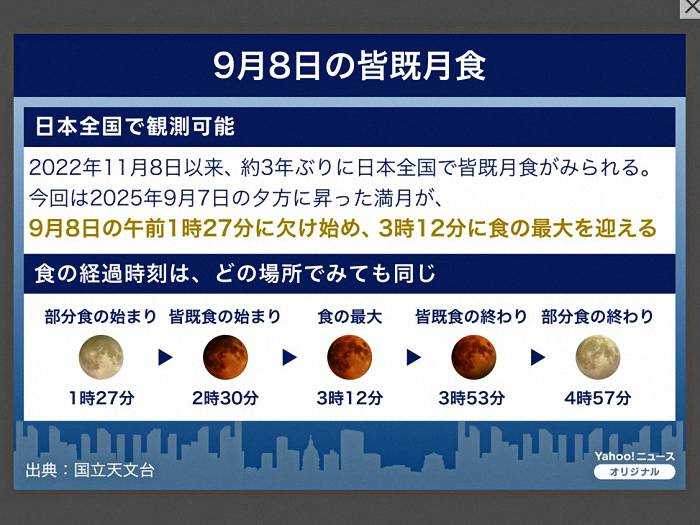

2025年09月の記事

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その94): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-9

さらにテムズ川の右岸を下流に向かって進む。テムズ川のサウスバンク側から見上げた Hungerford Bridge(ハンガーフォード鉄道橋)と Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー歩行者橋)。テムズ川北岸にある Savoy Pier(サヴォイ・ピア) に停泊している観光船を見る。サウスバンク・センター(Southbank Centre) に設置されていたアート作品。・鮮やかな赤色の金属製ベンチ。 座面と背もたれが大きく波打つようにカーブし、通常の「直線的なベンチ」の概念を崩している。 部分的に座ることはできるものの、姿勢は不安定になり、遊具のように体験的な要素が強い。こちらは、・真っ赤な金属フレームで作られた「円環型のベンチ」。・通常のベンチが途中で丸く曲がり、そのまま「ループ」になったようなデザイン。・内側に座ることはできますが、かなり不思議な体験になる仕掛け。・作品名 Modified Social Bench NY #10・作者 Jeppe Hein(イェッペ・ハイン) デンマーク出身の現代美術家(1974年生まれ) インタラクティブな彫刻や体験型の公共アートで知られる・制作年 2015年・素材 粉体塗装されたアルミニウム(Powder-coated aluminium)サウスバンク・センター(Southbank Centre)の前にある有名な黄色い階段(Yellow Staircase)。・鮮やかな黄色に塗られた外階段。・直線的な上り階段の上に、特徴的なスパイラル状の踊り場が設けられていた。・コンクリート造の「ブリュタリズム建築(Brutalist architecture)」のSouthbank Centreに、 強烈なアクセントを与える存在。背景の建物はSouthbank Centreの一部である Queen Elizabeth Hall。サウスバンク・センターの建物(クイーン・エリザベス・ホール周辺)の壁から突き出しているステンレス製の曲がったパイプ状オブジェ。作者はデンマークの現代美術家 Jeppe Hein(イェッペ・ハイン)。作品シリーズの一部で、タイトルは 「Appearing Rooms」や「Modified Social Benches」と同じ公共アート群。テムズ川サウスバンクにある Festival Pier(フェスティバル・ピア)の入口。・ロンドンの水上交通網「Thames Clippers(Uber Boat by Thames Clippers)」の 停泊所のひとつ。・観光クルーズ(City Cruisesなど)やチャーター船の発着にも利用される。・青いゲートとチューブ・ラウンドル(ロンドン交通局の円形マーク)+ボートアイコンが特徴。・入口を通って桟橋に下り、浮桟橋から船に乗り込む。テムズ川に架かる ウォータールー橋(Waterloo Bridge)が前方に。・テムズ川のサウスバンク(South Bank)とノースバンク(Strand側)を結ぶ主要橋。・南岸側はサウスバンク・センター、北岸側はSomerset House(サマセット・ハウス)付近。ズームして。・アーチ型のコンクリート橋。・現在の橋は第二次世界大戦中に建設され、1945年に完成。・戦時中の労働力不足から、建設には多くの女性労働者も従事し、 「Ladies’ Bridge(女性たちの橋)」という愛称でも知られる と。テムズ川沿い(サウスバンクやヴィクトリア・エンバンクメントなど)でよく見られた 「Dolphin Lamp Posts(イルカ街灯)」。ネットから。街灯の柱の基部に、3匹のイルカ(実際は神話的な魚=「スタイライズされたイルカ」)が絡みつくように配置。・頂部にランプが設置されている。・鋳鉄製で黒塗り、装飾的なビクトリア朝スタイル。ロンドンの遊歩道に埋め込まれている 「Jubilee Greenway(ジュビリー・グリーンウェイ)」 の路面プレート。Jubilee Greenway とは・概要 ・ロンドンに整備された長距離ウォーキング&サイクリングルート。 ・総延長は 60km(37マイル)。 ・2012年、エリザベス2世の在位60周年(ダイヤモンド・ジュビリー)とロンドン五輪開催を 記念して開設された。・ルートの特徴 ・ロンドンの主要な観光名所や公園をつなぐ「環状ルート」。 ・テムズ川沿いのサウスバンク、グリニッジ、オリンピックパーク、ハイドパーク、 ケンジントンガーデンズなどを通る。 ・「The Queen’s Walk(サウスバンク遊歩道)」もその一部。・シンボル ・路面に埋め込まれた緑色のプレートが目印。 ・月桂樹の輪の中に、王冠とドーム型建築(ロンドンのセントポール大聖堂を象徴)が 描かれていた。サウスバンクのナショナル・シアター(National Theatre)前 にある彫刻「London Pride(ロンドン・プライド)」「LONDON PRIDEFRANK DOBSON CBE RA1886–1963Commissioned forTHE FESTIVAL OF BRITAIN 1951GIVEN BY MARY DOBSON 1987AND PLACED ON THE SOUTH BANKAssisted generously by Lynton Property & Reversionary Plc andThe Henry Moore FoundationARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN」【ロンドン・プライドフランク・ドブソン CBE RA (1886–1963)1951年「英国フェスティバル」のために制作。1987年、メアリー・ドブソンにより寄贈され、サウスバンクに設置された。Lynton Property & Reversionary社およびヘンリー・ムーア財団の協力を得た。英国芸術評議会。】 概要・作品名:London Pride・作者:フランク・ドブソン(Frank Dobson, 1886–1963)・制作年:1951年(1951年の「Festival of Britain(英国フェスティバル)」のために委嘱)・素材:ブロンズ像造形・2人の裸婦像が向かい合って座っている構成。・ふっくらとした量感を持つ女性像は、ドブソンが好んだ有機的で人間的なスタイルの典型。・近代的かつ古典的な均整を意識した造形で、「都市と人間の生命力」を象徴しているとも 解釈されます。ローレンス・オリヴィエ像(Statue of Laurence Olivier)。・人物: サー・ローレンス・オリヴィエ(Laurence Olivier, 1907–1989) 20世紀を代表する英国の俳優であり、映画監督。シェイクスピア劇の舞台と映画で特に有名。・場所 ロンドンの ナショナル・シアター(National Theatre) 前、サウスバンクに設置。・・建立年: 2007年(彼の生誕100周年を記念して設置)・デザイン: 彫刻家アンジェラ・コナートン(Angela Conner)による作品。 オリヴィエはシェイクスピア劇「ハムレット」の姿で、手に剣を掲げて立っている。・意味: ナショナル・シアターの初代芸術監督(1963–1973)としての功績を称えている。 彼はナショナル・シアターの設立に尽力し、イギリスの舞台芸術を国際的に発展させた中心人物。「LAURENCE OLIVIER O.M.ACTOR1907 – 1989Baron Olivier of BrightonFounding Director of the National Theatre1963–1973More than two hundred, mainly theatre and film people and institutions, contributed to the Laurence Olivier Centenary Statue Appeal made by his son Tarquin, who said –“Larry was finite.He was exciting, prodigious, funny,and is still part of what makes life worth living.So is his creation the National Theatre.”The principal contributors were –Individuals:Lord Attenborough CBE, Dave Clark, Dame Judi Dench CH, Mrs Laurence Evans,Ronald Falk, Albert Finney, William Goldman, Paulo and Katharina Guidi, Sir Anthony Hopkins CBE, Bill Kenwright, Professor Terry Knapp, Mark Knopfler, Sir Ian McKellen CBE, Michael Moore CBE, Paul Newman, Zélia and Tarquin Olivier,Geoffrey Palmer OBE, Lord Palumbo, Dame Joan Plowright CBE, Lady Jane Rayne, Hon. Robert Rayne, the Redgrave Family, Cliff Richard, Lord Rothschild O.M. GBE, Jean Simmons OBE, Dame Maggie Smith, Elizabeth Sutter, Liz Villiers, Ken Ward, and the people of Dorking where Olivier was born.Institutions:The Garrick Club, the Central School of Speech and Drama, National Theatre Foundation, Cameron Mackintosh Foundation, Equity, ITV, Noel Coward Estate, Shepperton and Pinewood Studios, the Spotlight, West End Theatre Managers, the British Film Institute, Southbank Centre, and Granada Ventures (who also gave permission to use the image ofHamlet taken from his 1948 film to which they have the performing rights).This statue was unveiled on 23rd September 2007,by Richard Attenborough and members of the original company.」 【ローレンス・オリヴィエ O.M.俳優1907–1989ブライトンのオリヴィエ男爵ナショナル・シアター初代芸術監督1963–1973「ラリー(オリヴィエ)は唯一無二だった。彼は刺激的で、途方もなく多才で、ユーモラスで、そして今も人生を生きる価値あるものにしている存在だ。彼の創造物 ― ナショナル・シアター ― もまた同じである。主な寄贈者:個人リチャード・アッテンボロー卿、デイヴ・クラーク、ジュディ・デンチ女史、ローレンス・エヴァンズ夫人、ロナルド・フォーク、アルバート・フィニー、ウィリアム・ゴールドマン、パウロ&カタリーナ・グイディ、アンソニー・ホプキンス卿、ビル・ケンライト、テリー・ナップ教授、マーク・ノップラー、イアン・マッケラン卿、マイケル・ムーア卿、ポール・ニューマン、ゼリア&タークィン・オリヴィエ、ジェフリー・パーマー卿、パルンボ卿、ジョーン・プロウライト女史、ジェーン・レイン夫人、ロバート・レイン卿、レッドグレイヴ一家、クリフ・リチャード、ロスチャイルド卿、ジーン・シモンズ女史、マギー・スミス女史、エリザベス・サッター、リズ・ヴィリエ、ケン・ウォード、そしてオリヴィエの生まれ故郷ドーキングの人々。団体・機関ギャリック・クラブ、王立演劇学校、ナショナル・シアター財団、キャメロン・マッキントッシュ財団、演劇組合 Equity、ITV、ノエル・カワード財団、シェパートン&パインウッド撮影所、スポットライト、ウエストエンド劇場経営者協会、英国映画協会(BFI)、サウスバンク・センター、グラナダ・ヴェンチャーズ(1948年映画『ハムレット』のオリヴィエの映像使用権提供)。この像は2007年9月23日、リチャード・アッテンボロー卿とオリジナル・カンパニーのメンバーによって除幕された。】「ナショナル・シアター(National Theatre)」。・所在地: テムズ川右岸(サウスバンクエリア)、ウォータールー橋とサウスバンク・センターの 間に位置。・建築様式: 1976年竣工、建築家 デニス・ラスダン(Sir Denys Lasdun) 設計による コンクリート造の代表的な ブリュタリズム建築。・特徴: 幾何学的で重厚な打ち放しコンクリートの構造が特徴で、しばしば賛否が分かれる 建築ですが、20世紀イギリス建築の象徴的存在です。ナショナル・シアターは3つの主要劇場を持ちます:・オリヴィエ劇場(Olivier Theatre) – 1,150席。古代ギリシャ劇場に着想を得た円形劇場形式。・リトルトン劇場(Lyttelton Theatre) – 890席。プロセニアム型。・ドーフマン劇場(Dorfman Theatre、旧Cottesloe Theatre) – 400席の小劇場、 柔軟な舞台構成が可能。ローレンス・オリヴィエ像(1989没)は、彼がナショナル・シアターの 初代芸術監督(1963–1973) を務めたことを記念して建てられた。像はこの建物のすぐそばに置かれており、彼の功績を讃えているのだ と。これも ナショナル・シアター(National Theatre, NT) の建物。背後の建物は、ナショナル・シアターの リトルトン劇場(Lyttelton Theatre)が入る部分。ここにも、South Bank London(サウスバンク・ロンドン) の観光案内板が。左側のパネル・上部に「EXPLORE SOUTH BANK(サウスバンクを探訪)」と書かれていて、地図が表示。・テムズ川右岸(南岸)に沿って、主要なランドマークが描かれています。 ・Royal Festival Hall ・National Theatre ・Southbank Centre ・BFI Southbank ・Oxo Tower ・Gabriel’s Wharf など。・観光客向けに散策ルートや食事・文化施設の位置がひと目でわかるようになっていた。右側のパネル・「DINE IN STYLE(おしゃれに食事を)」という宣伝パネルで、サウスバンク周辺の レストランや飲食店街を紹介するものです。・「DISHES AFTER THE SHOW」とあることから、劇場(ナショナル・シアターや サウスバンク・センター)で観劇した後に立ち寄れる飲食エリアを推していることが分かります。サウスバンク(South Bank, London)観光マップを再び。テムズ川の対岸(北岸)にある セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)。・設計者は クリストファー・レン卿(Sir Christopher Wren)。・1710年に完成したロンドンを代表するバロック様式の大聖堂。・巨大なドームはロンドンの象徴的シルエットで、高さ約111m。・ナポレオン戦争勝利の感謝礼拝や、チャーチル首相の国葬、チャールズ皇太子とダイアナ妃の 結婚式などが行われました。サウスバンク(South Bank)の遊歩道沿いにある木製の彫刻ベンチ。・大きな木材を丸ごと削り出して作られたアートベンチ。・曲線的なデザインで、龍や魚、波など自然モチーフを思わせる形状。・側面には文字が刻まれていた。「THE THAMES WILL CARRY HER SONS FOREVERBRUNO • CONRAD • MAX1991/2 – 2011」 【テムズ川は永遠に彼女の息子たちを運ぶだろうブルーノ・コンラッド・マックス1991/2 – 2011】・これは メモリアル・ベンチ(追悼のためのベンチ) と考えられます。・「Bruno, Conrad, Max」は恐らく若くして亡くなった人々(兄弟または友人たち)の名前。・年号「1991/2 – 2011」は彼らの生没年を示している可能性が高く、10代~20歳前後で 亡くなったことを意味しているようです。・「テムズ川が彼らを永遠に運ぶ」という表現は、川を魂の安息・記憶の象徴として いた詩的な追悼文。サウスバンク(テムズ川南岸)の遊歩道に設置された 展望案内板 。対岸(シティ・オブ・ロンドン側)の建物やランドマークを図と共に示していた。上記のパネルと同じ方向の写真を。ロンドン・ウォータールー橋(Waterloo Bridge)から見たテムズ川北岸の建物案内プレート上記のパネルと同じ方向の写真を。テムズ川のサウスバンク(South Bank)遊歩道に設置されていた 巨大なティーカップのパブリックアート(ベンチ兼オブジェ)。・デザイン ・傾けられたティーカップから液体(紅茶・コーヒーのようなもの)が流れ出し、その流れが 固まってベンチのように座れる形になっています。 ・カップの外側には青い花模様が描かれており、イギリスの伝統的な陶磁器 (ブルー&ホワイトの食器デザイン)を思わせる意匠。テムズ川沿いにはこのような遊び心あるアート作品が点在しており、街歩きやイベントの一環として楽しめる仕掛けになっているのであった。ロンドンのテムズ川南岸(South Bank)にある高層建築群。左端(緑の尖塔付き時計塔) ・Oxo Tower(オクソ・タワー) ・1920年代に建てられたアールデコ様式の建物。 ・タワーに「OXO」の文字窓があり、現在はアートギャラリーやレストランが入っています。 ・サウスバンクのシンボルのひとつ。中央(ガラス張りでカーブした近代的ビル) ・One Blackfriars(ワン・ブラックフライアーズ) ・ニックネームは The Vase(花瓶) または The Boomerang(ブーメラン)。 ・2018年竣工の高級集合住宅タワー(高さ約170m)。 ・そのユニークな流線型デザインが目を引きます。・右端(四角い縦ラインが強調された高層ビル) ・South Bank Tower(サウスバンク・タワー) ・1972年竣工、当初はオフィスビル「King’s Reach Tower」として使用。 ・近年リノベーションされ、住宅やオフィスが入る高層複合施設(高さ約111m)。この3つが並ぶことで、サウスバンクの「古典×近代×現代」建築のコントラスト を象徴する風景になっているのであった。ユニークな パブリックアート(体験型アートベンチ/ブランコ)。・巨大な 「😂(涙を流して笑う顔)」の絵文字 が立体化され、厚みのある円盤状の造形に なっていた。・上部からチェーンで吊るされており、まるで 「スイング(ブランコ)」 のように揺れる仕掛け。・背面側は椅子のようにえぐられていて、そこに座って写真を撮れるデザイン。・全体が鮮やかな 水色と黄色のコントラスト で、観光者にフォトスポットとして人気が出るよう 工夫されているのであった。テムズ川越しに見た ロンドン金融街「シティ・オブ・ロンドン(City of London)」の高層ビル群。右側(個性的な外観の高層ビル)・20 Fenchurch Street(通称: Walkie Talkie / トランシーバー・ビル) ・右端にある、上部が広がったユニークな形のビル(2014年竣工、160m)。 ・最上階は「Sky Garden(スカイガーデン)」として展望施設になっています。・中央やや右 ・The Scalpel(スカルペル、52 Lime Street) ・尖った刃のような形。2018年完成。・122 Leadenhall Street(通称: The Cheesegrater / チーズおろし) ・三角に傾斜した形の高層ビル(2014年竣工、225m)。中央やや左・22 Bishopsgate ・最も高い四角いビル。2020年完成、278mで現在ロンドンで一番高いオフィスビル。・The Gherkin(ガーキン、30 St Mary Axe) ・写真のビル群の中ほど、やや低いドーム状のガラス張りビル(2003年竣工、180m)。 ・背景に重なって見えにくいですが、この方向から確認可能。・前景 ・Blackfriars Railway Bridge(ブラックフライアーズ鉄道橋) ・赤と白の鉄骨装飾が見える橋。 ・上はテムズ川を渡る鉄道路線(Blackfriars駅を通る)。ズームして。左側にのセント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)を入れて。サウスバンクの遊歩道に展開されている 一連のパブリックアート展示/イベントインスタレーションなのであった。この展示は WhatsApp(ワッツアップ)による体験型プロモーション・インスタレーション。「Imagine you shrank and walked inside a WhatsApp Chat.It would be just like this!Yep, and just like it is on your phone, everything in this chat is private.Legit no one, not even WhatsApp, can see your personal messages.」 【もしあなたが小さくなって WhatsApp のチャットの中を歩いたらどうなるでしょう?まさにこんな感じです!そう、スマホ上と同じように、このチャットのすべてはプライベート。本当に、WhatsApp でさえも、あなたの個人的なメッセージを見ることはできません。】これは 「WhatsApp Chatの中に入る」体験型インスタレーション で、サウスバンクに設置された WhatsApp公式の広告・PRイベント展示のようであった。テムズ川を泳ぐ犬を発見。テムズ川で泳ぎながらボトルをくわえて。犬種はラブラドール・レトリーバーやその近縁種に見えたが。テムズ川の環境保全のボランティア活動中??なのであろうか。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.09.30

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その93): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-8

「ロンドン・アイ(London Eye)を真下から見上げて。・中央の白い巨大な支柱 ロンドン・アイを支える主軸部分。観覧車の片側から斜めに支えが伸びる「片持ち式構造 (カンチレバー式)」になっているのが特徴。・放射状のワイヤー(ケーブル) 自転車の車輪のスポークのように張られており、リム(外周の観覧車部分)を安定させて います。 → ロンドン・アイは世界最大級の「スポークホイール型観覧車」として有名。・外周のゴンドラ 上部に沿ってガラスカプセルが連なっているのが見えた。・ロンドン・アイは片側支持方式(片持ち構造)で支えられており、観覧車全体を一方の支柱から 引っ張る形。・スポーク(鋼鉄ケーブル)は片側から張られているため、巨大な自転車のホイールのような 美しいデザインが強調されている。「ロンドン・アイ(London Eye)の搭乗ゲート付近には長い列が。移動して「ロンドン・アイ(London Eye)」を真下から再び見上げて。・中央の支柱とハブ(回転軸) ロンドン・アイは片持ち式(カンチレバー構造)で支えられており、片側から巨大な支柱が 伸びています。写真の中央に見える「円筒部分」が回転の中心軸。・放射状のケーブル(スポーク) 自転車の車輪のように外周へ放射状に張られたケーブル。 これがリム部分を支え、観覧車の安定性を保っている と。「ロンドン・アイ(London Eye)」の搭乗エリアのすぐ横にある「London Eye Pier(ロンドン・アイ桟橋)」の入口 を見る。・中央の青い案内板 「Boat Ticket Sales & Pier Entrance」と書かれており、ここが テムズ川クルーズ船の桟橋入口。・ロンドン・アイ・ピア(London Eye Pier) ・位置: ロンドン・アイの直下、テムズ川沿い。 ・運営: Uber Boat by Thames Clippers(高速船サービス)。 ・利用: ・観光用のリバークルーズ ・通勤通学向けの定期船(東はグリニッジ、西はパットニー方面まで) ・特徴: 観覧車を楽しんだ後に、そのまま川からロンドンを眺める観光ルートとして人気。テムズ川越しに「ホワイトホール・コート(Whitehall Court)」を望む.・建設: 1884年・様式: フレンチ・シャトー風のヴィクトリア朝建築・現在は「ロイヤル・ホースガーズ・ホテル(The Royal Horseguards Hotel)」や 高級マンションとして使用されている と。ズームして。「Knife Edge Two Piece(ナイフ・エッジ・ツーピース)」 という抽象彫刻。・作者: ヘンリー・ムーア(Henry Moore, 1898–1986) 20世紀を代表するイギリスの彫刻家。人体をモチーフにした抽象作品で知られます。・作品名: Knife Edge Two Piece(ナイフ・エッジ・ツーピース)・制作年: 1962–65年頃・材質: ブロンズ・設置場所: ロンドン・アイやカウンティ・ホール近くのサウスバンク遊歩道「JUBILEE ORACLEBY ALEXANDER 1980Mankind is capable of an awarenessthat is beyond the limits of everyday life.My monumental sculptures are createdto communicate with that awarenessin a way similar to classical music.Just as most symphonies are not meantto be descriptive, so these works do notrepresent figures or objects.— Alexander」 【ジュビリー・オラクルアレクサンダー作 1980年人類は、日常生活の範囲を超えた「気づき(意識)」を持つことができる。私のモニュメンタル・スカルプチャー(大規模な彫刻)は、その気づきと対話するために創られたものである。それはクラシック音楽と同じような方法で行われる。ほとんどの交響曲が写実的に何かを描写するためのものではないように、これらの作品も人物や物体を表すものではない。— アレクサンダー】ロンドン・アイ(London Eye)とウェストミンスター宮殿(国会議事堂)、ビッグ・ベン(エリザベスタワー) を同時に捉えて。前方に現れたのが 「ゴールデン・ジュビリー・ブリッジ(Golden Jubilee Bridges)」。・種類: 歩行者専用の吊り橋(ツインブリッジ)・完成: 2002年(エリザベス女王在位50周年「ゴールデン・ジュビリー」を記念して建設)・場所: ・中央にある鉄道橋 「ハンガーフォード橋(Hungerford Bridge)」 を挟 む形で両側に架けられた歩道橋。 ・テムズ川を渡り、サウスバンク(ロンドン・アイやカウンティ・ホール 側)とノースバンク(チャリング・クロス駅付近)を結んでいる。テムズ川越しに ウェストミンスター宮殿(国会議事堂)とビッグ・ベン(エリザベス・タワー) を望んだ風景で、手前に写っているのは 「Westminster Pier(ウェストミンスター桟橋)」。ピア(Pier)とは桟橋・船着、ロンドン中心部観光(国会議事堂・ロンドン・アイなど)と結びついた交通拠点となっていると。その先にあったのが、Hungerford Bridge(ハンガーフォード橋)と、その両側に付設された Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー・ブリッジ:歩行者橋)。・中央の黒い鉄橋部分 これは鉄道橋 Hungerford Bridge で、南側の Waterloo Station(ウォータールー駅) と北側の Charing Cross Station(チャリング・クロス駅) を結んでいる。 1845年に最初の橋が完成し、鉄道用として現在も使われている。・両側の白い斜張構造の歩道橋 これは Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー橋) で、2002年に完成した。 名前はエリザベス2世即位50周年を記念したもの。両側に人専用の通路があり、テムズ川を 歩いて渡りながらロンドンの景観を楽しめるのだ。・奥に見える大きな建物(アーチ型のガラス屋根) これは Charing Cross Station(チャリング・クロス駅) の駅舎。鉄道がこの橋を渡って この駅舎へと。ズームして。・白い斜張構造(ケーブルと支柱) これは Golden Jubilee Bridge(ゴールデン・ジュビリー橋) の支柱部分。 両側に歩行者専用の橋があり、テムズ川の眺めを楽しみながら渡ることができる。・奥の赤茶色のアーチを持つ建物風構造物 これは Hungerford Railway Bridge(ハンガーフォード鉄道橋)の橋脚にある装飾的な 塔状の建築。 19世紀のレンガ造構造が残されており、橋の近代的な補強と組み合わせられているようだ。Charing Cross Station(チャリング・クロス駅) を正面から。・中央の大きなアーチ型のガラス屋根 これは Embankment Place(エンバンクメント・プレイス) と呼ばれる駅上部の オフィスビル(1991年完成)。特徴的な半円形ガラスファサードが駅舎の目印になっている。・駅(Charing Cross Station) 19世紀に開業したロンドン中心部のターミナル駅のひとつ。南東イングランド方面 (ケント州など)へ向かう列車の発着駅。 この駅舎に接続しているのが先ほどの Hungerford Railway Bridge(鉄道橋)。壮麗な白い建物は、ロンドンのテムズ川北岸にある Royal Horseguards Hotel(ロイヤル・ホースガーズ・ホテル)とその周辺の建物群。尖塔(タワー)や切妻屋根が並ぶ姿は、まるでフランスの古城のような雰囲気。19世紀後半(1880年代頃)建設されたと。テムズ川サウスバンク(South Bank)、Westminster Pierから歩いてすぐの場所にあったのがクラシックなメリーゴーラウンド(Carousel)。きらびやかな装飾と照明、そしてカラフルに塗装された木馬が並ぶ典型的なイギリス伝統の回転木馬。テムズ川サウスバンクにある屋外フード&ドリンク会場 「Between the Bridges」 の入口とバーエリア。ロンドン中心部、ウォータールー橋(Waterloo Bridge)〜ブラックフライアーズ橋(Blackfriars Bridge)あたりを中心とする南岸の一帯を特に「サウスバンク」と呼ぶのだと。Southbank Centre(サウスバンク・センター) に設置されているイベント告知看板。・イベント名: New Music Biennial(ニュー・ミュージック・ビエンナーレ)・開催日程: 2025年7月4日(金)〜7月6日(日)・内容: Discover the UK’s Best New Music (イギリスで生まれる最高の新しい音楽を発見しよう) → UKの新進気鋭の作曲家やアーティストによる現代音楽・実験音楽などを紹介する音楽祭です。・会場: Southbank Centre(サウスバンク・センター) (ロンドンのテムズ川南岸にある大規模な芸術複合施設)サウスバンク(South Bank)の案内。場所はちょうど Golden Jubilee Bridge(ゴールデン・ジュビリー橋)南側の階段付近。Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー橋) への石段があった。Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー橋:歩行者専用橋)をテムズ川の川岸から。Golden Jubilee Bridge(ゴールデン・ジュビリー橋) の歩行者通路上から。ズームして。Hungerford Bridge(ハンガーフォード鉄道橋)の南端付近は工事中であった。鉄道橋部分が、鉄骨や橋桁が足場に囲まれていた。テムズ川南岸(South Bank)の遊歩道から 国会議事堂(Houses of Parliament)とビッグベン(Elizabeth Tower) を望んで。Hungerford Bridge(ハンガーフォード鉄道橋)+ Golden Jubilee Bridges(歩行者橋) の橋脚部分をアップで。・中央の赤レンガと石の装飾アーチ → これは Hungerford Bridge(鉄道橋)の橋脚に設けられた塔状の装飾構造物。 19世紀の橋の基礎部分が残されており、鉄道橋の歴史的デザインの一部 と。テムズ川越しに見た 英国国会議事堂(Palace of Westminster) と ビッグベン(エリザベス・タワー, Elizabeth Tower) の眺め。中央に見える黒いガラス張りの船は観光用のリバークルーズ船。屋上デッキに多くの観光客の姿が。英国国会議事堂(Palace of Westminster) と エリザベス・タワー(Elizabeth Tower, 通称ビッグベン) のクローズアップ。下を横切るのは Westminster Bridge(ウェストミンスター橋)。右側の時計塔が正式名称:Elizabeth Tower(エリザベス・タワー)、通称「Big Ben(ビッグベン)中央の大きな塔Central Tower(中央塔)。国会議事堂の中庭(Central Lobby)の上に建ち、最も繊細なゴシック装飾を持つ部分。上にはユニオンジャックが掲げられていた。テムズ川北岸・対岸に立つ 「国王空軍記念碑(Royal Air Force Memorial)」をズームして。さらに。・白いポートランド石で造られた塔の上に、金色の翼を広げたワシの像。・基部には第一次世界大戦中に殉職した英国空軍兵士を追悼する碑文が刻まれている と。・第二次世界大戦以降も、空軍戦没者全体の追悼の場として扱われているのだ と。再びテムズ川北岸 Whitehall Court(ホワイトホール・コート) の建物群を。建物は複合施設で、一部は Royal Horseguards Hotel(高級ホテル) として使用、一部は官庁関連施設や高級アパートメントとして利用 と。テムズ川の上流を振り返って。このアングルは「ロンドン・アイ × ビッグベン × 国会議事堂 × テムズ川」を一枚に収められる絶好の撮影スポットなのであった。ひっきり無しに通過する観光船。左側・大観覧車 London Eye。ロンドン南岸(South Bank)のシンボルで、高さ135m。・下部に見える乗降ステーションが桟橋に張り出しています。中央の川・白い観光船 → 「City Cruises」などのリバークルーズ船。・黒いガラス張りの船 → モダンな観光船(Thames Clippers系など)。・川面には複数の観光船・定期船が行き交っており、Westminster Pier と London Eye Pier の 間を行き来する姿が見られます。右側奥・ゴシック様式の国会議事堂(Palace of Westminster)。・高くそびえる時計塔が Elizabeth Tower(通称ビッグベン)。・手前の橋は Westminster Bridge(ウェストミンスター橋)。Golden Jubilee Bridges・ゴールデン・ジュビリー橋下からテムズ川越しに 「クレオパトラの針(Cleopatra's Needle)」 と「Shell Mex House(シェル・メックス・ハウス)」 を写した光景。テムズ川沿いに立つ クレオパトラの針(Cleopatra’s Needle)をズームして。・中央のオベリスク ・紀元前1450年頃、ファラオ・トトメス3世の時代にエジプトのヘリオポリスで建立。 ・高さ約21m、重さ約180トンの赤色花崗岩製。 ・1819年にエジプトからイギリスに贈られ、1878年に現在の位置(Victoria Embankment, テムズ川北岸)に設置されました。・背後の大きな白い建物 ・Shell Mex House(シェル・メックス・ハウス) ・1932年建設。かつて石油会社Shell-Mex and BPの本社ビル。・基壇のスフィンクス像(左右) ・オベリスクを守護するかのように、左右にブロンズ製スフィンクス像が配置されています。 ・実際の古代エジプト様式を模した19世紀の鋳造作品。基壇のスフィンクス像(左)。再びSouth Bank(サウスバンク)の案内板で、特に Royal Festival Hall(ロイヤル・フェスティバル・ホール) 周辺を起点とした地図を。近づいて。テムズ川周辺の徒歩圏観光スポットが示されていた。主要施設(黄色で強調表示)・Southbank Centre(サウスバンク・センター)・Royal Festival Hall(ロイヤル・フェスティバル・ホール)・BFI Southbank(英国映画協会シネマ)・National Theatre(ナショナル・シアター・Queen Elizabeth Hall・Hayward Gallery(ヘイワード・ギャラリー)・London Eye(ロンドン・アイ) も少し左下に描かれていた。現在地はここ「You are here」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.09.29

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その92): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-7

ロンドンのウェストミンスター橋(Westminster Bridge) を渡り終わる手前から。この建物は 「County Hall(カウンティ・ホール)」。・建設: 1911年着工、1922年完成(建築家 Ralph Knott 設計)・特徴: テムズ川の南岸に位置し、白い石造の壮大な外観と緑色の屋根窓が特徴。 正面にはライオン像などの装飾があります。・歴史: かつてはロンドン郡議会(LCC)、後に大ロンドン議会(GLC)の本部として使われて いました。・現在: ロンドン水族館(SEA LIFE London Aquarium)、ロンドン・ダンジョン、シュレック・ アドベンチャー、そしてホテル(London Marriott Hotel County Hall)やオフィスとして 利用されている と。「サウスバンク・ライオン(South Bank Lion)」。・材質: コーツウェルズ産の人工大理石(コーツウェルズ・ストーンを混ぜたコート・ストーン)で 作られています。・製作年: 1837年・製作者: William Frederick Woodington(ウィリアム・フレデリック・ウッディントン)・元の設置場所: このライオンは、かつてランベス(Lambeth)にあった 「ライオン・ブリュワリー(Lion Brewery)」のシンボル像でした。・現在の場所: 1951年のフェスティバル・オブ・ブリテンの後、現在の County Hall(カウンティ・ホール)前、 ウェストミンスター橋の南側たもとに移設されています。サウスバンク・ライオンの近くの横断歩道を渡り川沿いの石段を下る 。ウェストミンスター橋の南岸側からの「Bridge Arch Photo」。手前の石造りのアーチの形が「額縁」となり、その中に ビッグ・ベン(エリザベス・タワー) とウェストミンスター橋 が収まるのであった。遊歩道の先にあったのが、テムズ川南岸にある 「National COVID Memorial Wall(ナショナル・コロナ追悼の壁)」。・場所: テムズ川のサウスバンク、セント・トーマス病院(St Thomas’ Hospital)の外側の壁沿い (ウェストミンスター宮殿の対岸に位置)・特徴: 無数の赤いハートが壁一面に描かれていた。・意味: 各ハートは新型コロナウイルスで亡くなった人々一人ひとりを象徴。 多くのハートには名前やメッセージが書き込まれており、遺族や友人たちの想いが。・始まり: 2021年春、COVID-19犠牲者の遺族団体「Covid-19 Bereaved Families for Justice」 によって自発的に描かれ始めたもの。・全長: 約 500 メートルに及び、テムズ川沿いに続く大規模な市民追悼モニュメント。テムズ川南岸から、「Big Ben・ビッグ・ベン」と「Palace of Westminster・ウェストミンスター宮殿」を。こちらは「Big Ben・ビッグ・ベン」と「Westminster Bridge・ウェストミンスター橋」。再び、「サウスバンク・ライオン(South Bank Lion)」と「County Hall(カウンティ・ホール)」を正面から。 そして「St Thomas' Riverside Garden」を訪ねた。 位置 テムズ川南岸、セント・トーマス病院の敷地内にある小さな庭園。ウェストミンスター宮殿 (国会議事堂)とビッグ・ベン(エリザベス・タワー)を正面に望む絶好の場所にあります。風景 この庭園は花壇が整備されており、色とりどりの草花を前景に、対岸の国会議事堂を背景に 入れて撮影できるため、観光客や写真家に人気のスポット。関連 すぐ横には先ほどの 「National COVID Memorial Wall(コロナ追悼の壁)」 が続いており、 庭園と壁の両方を訪れる人が多いのであった。公園内にあった「Mary Seacole Memorial Statue」。人物: メアリー・シーコール(Mary Seacole, 1805–1881) ジャマイカ生まれの看護師。クリミア戦争で傷病兵を支援したことで知られる。 人種差別によりナイチンゲールの看護団には加われなかったが、自ら資金を集めて前線に赴き、 兵士たちから「Mother Seacole(シーコール母さん)」と慕われた。像の設置: 2016年、ロンドンのセント・トーマス病院前に建立。 作者はマーティン・ジェニングス(Martin Jennings)。特徴:シーコールが自信に満ちて前に歩み出る姿を表現。 近づいて。シーコールが自信に満ちて前に歩み出る姿を表現。台座には”MARY SEACOLE NURSE OF THE CRIMEAN WAR 1805-1884”彼女の言葉 “Wherever the need arises, on whatever distant shore. I ask only to be remembered for what I have done.”も。(必要とされる場所なら、どんな遠い国であろうと。私はただ、自分の成したことを人々に 覚えていてほしいと願うのみです。)と。背後の大きな円盤は、彼女がクリミア戦争で通った「戦場の地形」をモチーフにしたレリーフ。メアリー・シーコールが看護活動を行った クリミア戦争(1853–1856) の戦場を象徴しており、彼女が「どんな遠い場所でも必要とされれば赴く」という姿勢を現しているのだ と。「Fountain of St Thomas’ Gardens(セント・トーマス・ガーデンズの噴水」 。背後に見えるのは エリザベス・タワー(Big Ben) と国会議事堂、右手に ウェストミンスター橋。近づいて。・建立年: 1963年・目的: セント・トーマス病院の新しいガーデン整備事業の一環 として設置。 病院の敷地が戦後の再開発で整えられる際に、川沿いの庭園を「癒やしと休息の場」と するためのシンボル的存在として建てられた。・特徴: ・ステンレス製のモダンな抽象彫刻。 ・中央の彫刻は「二つの翼が開いて水を受け止める」ような形。 ・噴水として機能し、晴れた日には水しぶきと光の反射できらめく と。ビッグ・ベンに焦点を合わて。移動して。公園を後にして、引き返して「サウスバンク・ライオン(South Bank Lion)」とのコラボを。遊んでみました。「RIVER THAMES」沿いのMAP。下流に向かって大きく東方向に蛇行しているのであった。再び「サウスバンク・ライオン(South Bank Lion)」を見上げて。東京・日本橋の三越本店前にあるライオン像(1914年設置)。これは ロンドンの高級百貨店「Selfridges(セルフリッジズ)」前のライオン像 をモデルに制作。その セルフリッジズのライオン像 は、実は ウッディントン作「South Bank Lion」と同系統のデザイン に強く影響を受けているのだ と。東京・日本橋の三越本店前にあるライオン像(1914年設置)をネットから。Westminster Bridge・ウェストミンスター橋越しにBig Ben・ビッグ・ベンを。テムズ川対岸(ノースバンク側)を。① 金色の像のモニュメント ・川沿いの木々の間から見えている金色の像は、 ・「ロイヤル・エアフォース記念碑(Royal Air Force Memorial)」 。 ・建立年: 1923年 ・目的: 第一次世界大戦で亡くなった RAF(英国空軍)の兵士を追悼するため。 ・特徴: 白いポートランド石の柱の上に「黄金の翼を持つ勝利の女神像」が立っていた。② 奥に見える白いドーム状の建物 ・これは チャリング・クロス駅(Charing Cross Station) の再開発部分である エンバンクメント・プレイス(Embankment Place)。 ・アーチ型のガラスファサードが特徴で、1980年代末〜1990年代に建て替えられた。③ その周囲の建物 ・ホワイトホール・コート(Whitehall Court) と呼ばれるヴィクトリア朝の建築群。 ・現在はホテル(ロイヤル・ホースガーズ)や高級住宅として利用されている と。少し進んでズームして。右側・ロンドン・アイ(London Eye, 2000年開業、全高135mの巨大観覧車)・テムズ川南岸(サウスバンク)の代表的ランドマーク中央奥・テムズ川対岸に見えるのは「サマセット・ハウス」や「キングズ・カレッジ・ロンドン」などを 含む ノースバンク(ノース・エンバンクメント沿い)の建物群。・特に中央に見えるやや低い「アールデコ様式」の建物は Shell Mex House(シェル・メックス・ ハウス)(1931年建造、かつてシェル石油本社)。時計塔を持つことで有名。下部の川辺・白い遊覧船(テムズ川クルーズの船)。・水上に延びる歩道橋は ゴールデン・ジュビリー・ブリッジ(Golden Jubilee Bridges)。 (ウォータールー橋とチャリングクロス駅近くの鉄道橋に併設された歩行者橋)再びWestminster Bridge・ウェストミンスター橋越しにBig Ben・ビッグ・ベンを。ズームして。我が人生の見納め!!? 以下、これでもかと。ロンドン・アイ(London Eye)が目の前に。右側にあったこの入口はロンドン・サウスバンクにあった 「SEA LIFE London Aquarium(シーライフ・ロンドン水族館)」 のエントランス。その隣にあったのが、County Hall(カウンティ・ホール) 内にあるアトラクション施設 「Shrek’s Adventure! London(シュレック・アドベンチャー!ロンドン)」 の入口。子供向けだけでなく、ファミリー全体で楽しめるインタラクティブ体験型アトラクション施設 と。だいぶ歩いて来ました。多くの観光船がWestminster Bridge・ウェストミンスター橋下を通過して。アトラクション施設 「The London Dungeon(ロンドン・ダンジョン)」 の入口。・上部に赤いロゴ「The London Dungeon」。・両脇に石造りのゴシック風装飾、特に右側にはフードをかぶった人物像(僧侶や死刑執行人を 思わせるデザイン)。・入場口にはチケットカウンターの案内(Box Office / Booking)。「The London Dungeon(ロンドン・ダンジョン)」 の案内看板。・上部に赤文字のロゴ 「The London Dungeon」・キャッチコピー: “LIVE AND BREATHE LONDON'S DARKEST HISTORY” (ロンドンの最も暗い歴史を、息づかいまで感じよ)・中央のポスター: ・黒い外套をまとった人物の後ろ姿 → 切り裂きジャック(Jack the Ripper) を象徴 ・テキスト: “HUNT DOWN JACK THE RIPPER” (切り裂きジャックを追え)・下部にはチケット購入案内: “BOOK NOW IF YOU DARE. THEDUNGEONS.COM/LONDON”(勇気があるなら今すぐ予約を。公式サイト:thedungeons.com/london)と。「London Eye(ロンドン・アイ)」 を真下から見上げて。・開業: 2000年(ミレニアムを記念して建設され「Millennium Wheel」とも呼ばれました)・高さ: 135m(当時は世界最大の観覧車)・ゴンドラ: 32基(ロンドンの行政区「32区」を象徴)、各カプセルは最大25人乗りで空調完備。・所要時間: 1周およそ30分。・年間利用者: 約350万人(ロンドンで最も人気の観光名所の一つ)。「FISH & CHIPS」の店で休憩。 「FISH & CHIPS」を注文。休憩後に再びロンドン・アイ(London Eye) を真横に近い位置から見上げて。・観覧車のゴンドラ(カプセル) ・大型のガラス張りカプセルが複数見えていた。 ・各カプセルは最大25名収容、空調完備で360度の視界を楽しめる と。・搭乗エリア(下部の建物部分) ・写真中央下に写るガラス張りの部分は、乗客が乗り込む「搭乗プラットフォーム」。 ・ロンドン・アイは完全停止せず、ゆっくりと回転しながら乗降が行われている と。・支柱とワイヤー ・右上から延びる巨大な支柱と放射状のケーブルが、観覧車全体を支えていた。 ・ロンドン・アイの特徴的な構造美を強調。・背後(左奥) ・木々の向こうに見えるのは「ホワイトホール・コート(Whitehall Court)」など、 ノースバン・ク側の建物群。再びWestminster Bridge・ウェストミンスター橋越しにBig Ben・ビッグ・ベンそしてPalace of Westminster・ウェストミンスター宮殿の全景を。こちらが、「London Eye Ticket Office(ロンドン・アイ チケットオフィス)」 の入口。サウスバンクの County Hall(カウンティ・ホール) 建物内にあった。ロンドン・アイ本体のすぐ隣にあり、観覧車に乗る前にここでチケットを購入するようだ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.09.28

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その91): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-6

Parliament Square Garden・パーラメント・スクエア・ガーデンの南東、の角からロンドンの国会議事堂(Houses of Parliament / Palace of Westminster)を見る。1.右手の大きな塔(ヴィクトリア・タワー / Victoria Tower) ・国会議事堂の南西端にある塔。 ・イギリス国旗(ユニオンジャック)が掲げられており、議会の開会中に掲揚されます。2.中央の複雑な尖塔群 ・ゴシック・リヴァイヴァル様式で19世紀に再建された部分(建築家チャールズ・バリーと オーガスタス・ピュージンの設計)。 ・上に立ち並ぶ装飾尖塔(ピナクル)が印象的です。3.左手前の屋根が長い建物(ウェストミンスター・ホール / Westminster Hall) ・1097年に建てられた、現存するウェストミンスター宮殿で最も古い部分。 ・中世以来、戴冠式の饗宴や裁判(例:チャールズ1世の裁判)など歴史的行事の舞台と なりました。 ・現在も国葬や重要な追悼式に用いられます(例:2022年エリザベス2世女王の棺の安置)。1.左の時計塔(エリザベス・タワー / Elizabeth Tower) ・一般的に「ビッグ・ベン(Big Ben)」と呼ばれる部分。 ・実際の「ビッグ・ベン」は塔内の大鐘の名称。 ・1859年に完成、ゴシック・リヴァイヴァル様式の代表的建築。 ・時計盤の下に「D(Dominus)」「S(Salvator)」「F(Fecit)」などのラテン語銘が 刻まれています。2.中央から右にかけての長い屋根の建物(ウェストミンスター・ホール / Westminster Hall) ・1097年に建てられた、現存する宮殿部分の中で最古のホール。 ・巨大な木造の天井(ハンマービーム屋根)は中世建築の傑作。 ・歴史的に王室儀礼や裁判の場として使用され、近年では国葬や重要な追悼式に用いられる (例:2022年エリザベス2世の安置)。3.背景左奥に見える観覧車(ロンドン・アイ / London Eye) ・テムズ川対岸(サウスバンク)にある大観覧車。 ・この写真の撮影地点から、ちょうど国会議事堂の横越しに見えた。ロンドンの国会議事堂(Palace of Westminster)北側に広がる「パーラメント・スクエア庭園(Parliament Square Garden)」 を再び。1.林立する旗 ・英国各自治体・海外領土・王室関連機関などの公式旗や、各国・各都市・各自治体を表す 旗が並んでいた。 ・特定の記念日や国際会議(例:コモンウェルス関連イベント、国際首脳会議)にあわせて 掲揚されることが多いと。2.奥の建物(白い石造建築) ・HM Treasury(財務省)」や「Government Offices Great George Street」と呼ばれる 官庁街の一角。 ・古典主義・バロック復興様式のデザインで、威厳のある外観。ビッグ・ベン(Big Ben)の手前から奥にかけて広がるゴシック様式の建物群が ウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster, Houses of Parliament)。・左側(旗が立つ塔) これは ヴィクトリア・タワー(Victoria Tower) 。 宮殿南西角に建つ高さ98mの塔で、国会関連の文書を収蔵する 議会文書館(Parliamentary Archives) が入っている。 英国国会開会式の際にはここから国王(女王)が議事堂に入る伝統ルートとなる。・左手前(石の塀と大屋根) ウェストミンスター・ホール(Westminster Hall) の外壁部分。 宮殿で最も古い建物で、国葬・戴冠関連行事・国賓演説などに使われます。 ・右奥(木々の向こう、尖塔が並ぶ建物) これは ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) の西端部分。 (国王戴冠や王室の結婚式・葬儀が行われる大聖堂)。右:ウェストミンスター・ホール(Westminster Hall)東側の付属建物部分大屋根の本体から張り出す、19世紀再建時のゴシック風の増築部分。特徴的な小尖塔と石造りの装飾が並んでいる。窓はゴシック様式の尖頭アーチ窓で、内部からは議会関連の部屋へ繋がっている。正面の大きな白い建物群は、ホワイトホール(Whitehall)沿いの政府庁舎 。特に目立つ中央塔を持つ建物は、かつての「旧財務省(Old Treasury Building)」で、現在は英国政府の官庁街(HM Treasuryや内閣府) が入るエリア。左端に見える塔屋は 旧公共記録局(Public Record Office)や官庁街の建物群 の一部。手前の通りは Parliament Street(ホワイトホール通りに連続する区間) で、右奥へ進むとトラファルガー広場方面に続く。各国の国旗が並んでいた。白い塔は、セント・マーガレット教会(St Margaret's Church, Westminster) の塔。・中央奥:エリザベス・タワー(時計塔) イギリス国会議事堂(Palace of Westminster)の北端に位置。 時計台自体が「ビッグ・ベン」と呼ばれることが多いですが、正確には「ビッグ・ベン」は 中の大鐘の愛称。・手前:鉄柵と門、警備の警察官 ここは 国会議事堂(Palace of Westminster)の関係者出入口(セキュリティゲート) のひとつ。 警備が非常に厳重で、一般の観光客はここから中に入ることはできません。エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)、ビッグ・ベンを再び。・時計盤: 白地に黒いローマ数字、青い針、そして縁取りは金色装飾。 直径は約7mあり、世界でも最大級の四面時計のひとつです。・ゴシック様式の塔: 上部は尖塔(スパイア)に細かな装飾が施され、鉄製の冠のような構造物が特徴。St. Margaret’s Church(聖マーガレット教会) の鐘楼を振り返って。 ロンドンのウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)前の正門入口前。 ・演奏者は スコットランドの伝統衣装(タータンチェックのキルト、羽根飾り付きボンネット、 スパッツ) を着用。 ・演奏している楽器は バグパイプ(Great Highland Bagpipe)。スコットランドを象徴する楽器。 ・背景に見える黒い鉄柵と石柱は、ウェストミンスター寺院の敷地を囲むフェンス。 ・柵に取り付けられた茶色の案内板に「Visitor Entrance」「Ticket Office」とあり、 これは寺院見学用の入場口方向を示していた。1.演奏者の衣装 ・赤と黒を基調にしたタータンチェック柄のキルト。 ・黒い上着に赤い袖口。 ・頭には 羽根飾り付きの軍隊式ボンネット(スコティッシュ・ボンネット/バルモラル型) を かぶっていた。 ・胸やバグパイプの袋に銀色の装飾(飾り金具)が施されており、観光客向けの 舞台衣装として華やか。2.バグパイプ ・標準的な「グレート・ハイランド・バグパイプ」。 ・チェック柄のカバーはキルトとお揃いで統一。3.スコットランドの「グレート・ハイランド・バグパイプ」の場合、通常 3本のドローン管 が 付いていた。 ・バス・ドローン(Bass Drone) ・一番長い管。 ・低い音(1オクターブ下の持続音)を出します。 ・テナー・ドローン(Tenor Drones) ×2本 ・やや短い管が2本。 ・同じ高さの音を出し、バス・ドローンを補強する役割。時計塔「エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)」を見上げて。高さ:96メートル。時計盤:直径約7メートル、鉄骨とガラスで構成されており、金色の縁飾りが施されていた。鐘:重さ13.5トンの大鐘「ビッグ・ベン」が有名で、英国国会(ウェストミンスター宮殿)の 象徴として親しまれている。ウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster, Houses of Parliament) の一部を、木々の間から。ウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster)を北側のBlidge Street側から。 ・ゴシック・リバイバル様式のファサード(外壁)が長く連なっており、垂直に強調された尖塔 (ピナクル)が一定間隔で配置されていた。・大きな縦長の窓(トレーサリー付きのゴシック窓)が並んでおり、内部は ロング・ギャラリー (Long Gallery)や議会関係の廊下部分に相当。Westminster Bridge・ウェストミンスター橋の手前から、「ロンドン・アイ(London Eye)」 と、その手前にある「ブーディカ像(Boadicea and Her Daughters)」を。1. ロンドン・アイ(London Eye)概要:2000年に完成した高さ135mの観覧車。テムズ川南岸に位置し、ロンドンの ランドマークのひとつ。特徴:32のカプセル(各25人乗り)があり、1周に約30分。市街を一望でき、天気がよければ 40km先まで見渡せる と。象徴性:新世紀を記念して建設され、「ミレニアム・ホイール」とも呼ばれた。2. ブーディカ像(Boadicea and Her Daughters Statue)・場所:ウェストミンスター橋の北側、ビッグ・ベン近く。・人物:ブーディカ(Boudica, oadiceaとも表記)は古代ケルトの女王で、紀元60〜61年に ローマ帝国支配に反抗し大蜂起を率いたことで知られている。・像の構成: ・ブーディカ女王が戦車に立ち、槍を掲げている姿。 ・両側に二人の娘たちが共に立っている。 ・戦車は二頭の馬に引かれており、馬は力強く前脚を上げて突進する様子が表現されていた。・建立:19世紀後半に建てられ、ヴィクトリア時代の民族的誇りを象徴する記念碑となっている。「ブーディカと彼女の娘たちの戦車像(Boadicea and Her Daughters Statue)」をズームして。1. 中央の人物(ブーディカ女王) 姿勢:戦車の上に立ち、右手を高く掲げ、槍を持っています。これは「反抗の決意」と 「戦いの指導者」としての姿を象徴しています。 衣装:古代ケルトの女王らしい長いドレスをまとい、頭には冠(ティアラ)を載せています。 表情:威厳を持ち、正面を見据えています。民族の指導者としてのカリスマ性を強調した造形。2. 両脇の二人の娘 姿勢:戦車の左右に立ち(または腰かけ)、母と共に戦いに臨む姿。 象徴:ブーディカが「家族をも巻き込んで祖国のために戦った」ことを表しています。 造形の違い:片方は片腕を前に伸ばし、もう片方は戦車の縁に身を寄せています。若さと 無垢さが強調され、母の力強さと対比されています。3. 戦車と馬 馬:2頭の馬が前脚を高く上げ、突進する瞬間を表現。口を開け、躍動感あふれる姿は 「戦いへの突入」を象徴しています。 戦車:古代ケルト式の戦車。車輪の造形はシンプルですが、力強さを示しています。全体の構図:母(女王)が立ち、両娘が支え、馬が突進するという、前進のエネルギーに満ちた構図。移動して反対側から。・娘(右側) 戦車の縁に腰掛け、やや前かがみに身を乗り出しています。衣装はシンプルで、 母と対比して「若さ」や「無垢さ」を象徴しています。テムズ川(River Thames)とロンドン・アイ(London Eye)。「London Eye」という名前は「ロンドンを見渡す巨大な目」というイメージから付けられたもので、都市全体を象徴的に眺められるランドマークとしての役割を示すための呼称であると。当初は 「Millennium Wheel」 と呼ばれていた。しかし、記念事業の一過性の名前ではなく、ランドマークとして長く親しまれるために「Eye」という普遍的で象徴的な名称が採用されたのだと。エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)を振り返って。ズームして。 ウェストミンスター橋(Westminster Bridge)からウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster)を振り返って。正面に見える部分は、細長い垂直線を強調した尖塔 と、格子状に分割された大きな窓が特徴。「セント・スティーブンズ・タワー(St Stephen’s Tower)」と呼ばれる翼部の一角。赤い2階建てバス(ロンドン名物の「ルートマスター」)と一緒に、典型的なロンドン観光写真になっていたのであった。ウェストミンスター橋(Westminster Bridge)上には多くの観光客の姿が。ウェストミンスター宮殿(イギリス国会議事堂)をテムズ川側から見た西面 の姿。ウェストミンスター橋(Westminster Bridge)をさらに進む。正面に見える大きな建物は、かつての ロンドン郡庁舎(London County Hall)。現在は ロンドン水族館(Sea Life London Aquarium)、ロンドン・ダンジョン、そして観光ホテルやオフィスが入っている と。テムズ川の南岸(ランベス側)から、ウェストミンスター宮殿(イギリス国会議事堂, Palace of Westminster)を振り返って。テムズ川(River Thames) の下流方向(東方向)を見る。右側の建物 ウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster, 英国国会議事堂)のリバーサイド・ ファサード(川沿いの外壁)。 手前に見えるのは「ヴィクトリア・タワー側の南端部」。中央奥に見える橋 ランベス橋(Lambeth Bridge)付近。ウェストミンスター宮殿(イギリス国会議事堂, Palace of Westminster)を再び。ロンドン・アイ(London Eye)を再び。ウェストミンスター橋(Westminster Bridge) に設置されている特徴的なガス灯風のランプをズームして。・色:濃いグリーンに金色の装飾 が施されている。・ランプ:上部に 三灯式の六角形ランタン。・装飾:中央には金色で「V R」のモノグラム(Victoria Regina=ヴィクトリア女王)を象った 紋章が入っていた。・様式:ヴィクトリア朝ゴシック・リバイバル風デザイン。ウェストミンスター橋(Westminster Bridge)上空を飛ぶ飛行機の姿を。・飛行機は ヴァージン・アトランティック航空(Virgin Atlantic Airways)。・尾翼の赤いカラーと「Virgin」のロゴ → ヴァージン・アトランティックの象徴的デザイン。・エンジンも赤色 ・機体側面に「Virgin Atlantic」の文字も読み取れた。これでもかと!!ズームして。再びテムズ川の 上流方向(西側)に見えた、ランベス橋(Lambeth Bridge)を。橋の背後には、テムズ河南岸(Vauxhall・Nine Elmsエリア)に立ち並ぶNine Elms / Vauxhall 開発地区のビル群が見えた。ロンドンの テムズ川観光クルーズ船の姿が。観光客の姿はなかったが、帰路か? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.09.27

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その90): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-5

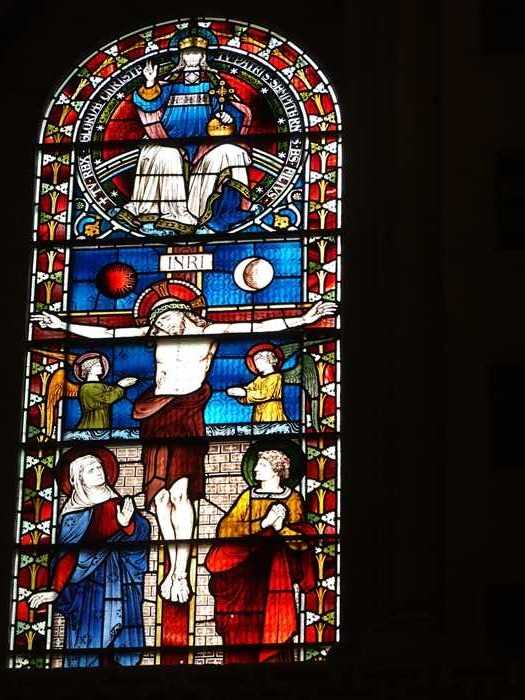

ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の堂内に設置された説教壇(pulpit, 説教台)。後方に見えている精緻な金の柵は High Altar(高壇祭壇)を囲むスクリーン の一部。近づいて。説教壇(Pulpit)の特徴・用途 礼拝時に聖職者がここに立ち、説教や聖書朗読を行うための壇。・装飾 黒地に金色の細工が施されており、ルネサンス〜バロック風の豪華な装飾が特徴。 周囲にリース状のモチーフや植物文様、金色の縁取りが見られる。・構造 ・上部に「張り出した天蓋(sounding board)」が設置され、声を反響させて聴衆に 届きやすくする役割を果たしている。 ・側面・前面には聖書を置くための台と手すりがあり、下から階段で上る形式。(回廊)に面する窓のステンドグラス。中央パネルを見ると、聖人が槍(または十字の杖)で竜を退治している場面が描かれています。これは伝統的に 聖ゲオルギウス(St. George) として表されることが多い主題。聖ゲオルギウスはイングランドの守護聖人で、「竜を退治する聖人」として有名。右側に赤い竜が大きく描かれており、その足下に聖人が立っています。背後に後光(光輪)を帯びており、聖人としての神聖さを示しています。ヘンリー7世記念礼拝堂(Henry VII’s Lady Chapel) の内部。1.扇形ヴォールト天井(Fan Vaulting) ・天井全体が華麗な扇形ヴォールトで覆われており、これはイギリス後期ゴシック (垂直様式)の最高傑作のひとつ。 ・特に Henry VII Lady Chapel の最大の特徴。2.騎士団旗(Knights’ Banners) ・天井から下がっている色鮮やかな旗は、ガーター騎士団(Order of the Garter) の 騎士の紋章旗。 ・Lady Chapel はガーター騎士団の「礼拝の場」としても使われます。3.ステンドグラス窓 ・正面の大窓はゴシック様式の高窓で、彩色ガラスがはめ込まれている。・天井の構造 ・イギリス後期ゴシック(垂直様式)の最高傑作とされる「扇形ヴォールト (Fan Vaulting)」が全面に広がっています。 ・幾何学的かつレースのように精緻な石細工は、この礼拝堂の最大の特徴。・吊り下げられた旗(バナー) ・両脇に並んでいるのは ガーター騎士団(Order of the Garter)の騎士の紋章旗。 ・ガーター騎士団はイギリス最高位の騎士団で、女王(王)が総長。 ・騎士任命者の旗が礼拝堂に掲げられます。・窓 ・奥に高いステンドグラス窓が見え、光が差し込む構造は Lady Chapel 正面そのもの。「Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂)」 の一角を見上げて。1.黒い木彫の聖歌隊席(Choir Stalls) ・礼拝堂両脇に並ぶ精巧な木製の聖歌隊席。 ・黒く塗られ、上部には金色の十字が掲げられており、ガーター騎士団の席としても 使われています。 ・この席には、騎士団のメンバーの紋章や名が記録され、椅子の上にヘルメットや紋章飾りが 置かれることもあります。2.頭上に掲げられた旗(バナー) ・騎士団の紋章旗で、ガーター騎士団(Order of the Garter)の騎士それぞれを表しています。 ・各旗にはその騎士の家系や個人の紋章が描かれ、現役騎士の間は掲げられています。3.背後の高窓 ・ゴシック様式の大きなステンドグラス窓が背景に見えます。 ・礼拝堂内は全体的に明るく、天井の扇形ヴォールトと一体となった荘厳な雰囲気を 形作っています。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂) の内部、正面側(東端)を再び。1.ステンドグラス窓 ・中央に縦に並んだ大きなステンドグラス(赤や青を基調)が。 ・両脇の窓は青色が強く、中央の窓と色調が異なるのが特徴。2.下部の彫像群 ・窓下には、多数の小像(聖人・王族・天使など)を並べた精緻な彫刻帯があります。 ・礼拝堂内部の最も豪華な装飾部分の一つです。3.ガーター騎士団の旗 ・左右に掲げられている色鮮やかな旗は、ガーター騎士団(Order of the Garter)の 騎士の紋章旗。 ・それぞれの旗が現役騎士を表している。4.天井の扇形ヴォールト ・上部には Henry VII Lady Chapel 特有の「扇形ヴォールト」が広がっていた。中央のHenry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂)東端の大ステンドグラス窓をズームして。・ゴシック様式の縦長窓 ・尖頭アーチの内に、縦に細長いパネルが多数並ぶ典型的な後期ゴシック様式。 ・上部はさらに小窓(トレーサリー)に分割されていた。・彩色(赤・青・白を基調) ・赤と青が中心で、人物や場面が描かれていた。 ・上段と下段で異なる場面が配置されているのが見てとれた。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂)東端の「大中央窓」の左側窓。・色彩 ・ほぼ一面が「青と白」の抽象的な模様で構成されています。 ・中央の大窓(聖母マリアや聖人が描かれた具象的なステンドグラス)とは対照的で、 こちらはモダンなデザイン。・主題 ・この青い窓は、1940年のロンドン大空襲(The Blitz)で破壊された旧ステンドグラスの 代わりに、戦後に新しく制作されたもの。 ・主題は「空・光・星」といった抽象的なモチーフが中心で、戦後の再生・希望・平和を象徴。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂)東端の「大中央窓」の右側窓。聖歌隊席(Choir Stalls) を下から見上げて。移動して正面から。1.黒い木彫の聖歌隊席(Choir Stalls) ・上部に金の十字架が並び、各席の上には ガーター騎士団のヘルメットと紋章飾り(crest) が 置かれている。 ・これは騎士団のメンバーを示す伝統で、現役の騎士に割り当てられる。2.吊り下げられた旗(Banners) ・騎士団の紋章旗。 ・各旗はその騎士(あるいは貴族家系)の紋章を描いている。 ・ガーター騎士団の礼拝堂としての性格が強調されている。3.上部の彫像群 ・背後の壁に並んでいるのは、聖人や王、天使像。 ・Lady Chapel の壁面にはこのように多くの小像が整然と並んでいた。 ・この部分は特に「リブ・ヴォールトと一体化した壁龕装飾」として有名。4.天井装飾 ・アーチの下に見えるのは、扇形ヴォールトの一部。 ・天井から下がる金色の飾りも見え、全体に壮麗な印象を与えていた。ズームして。1.兜と紋章飾り(Crests) ・各席の頂上に置かれた兜(ヘルメット)と、その上に家系を表す動物やシンボルの飾りが。 ・例えば、馬や鳥、神話的動物などが見えます。 ・これらは現役のガーター騎士に割り当てられた「個別のシンボル」。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂) の中心にある、ヘンリー7世と王妃エリザベス・オブ・ヨークの墓所(Tomb of Henry VII and Elizabeth of York)。1.天蓋付きの墓所(Canopy Tomb) ・黒い鉄柵に囲まれ、金色の天蓋(バルダキン)に覆われていた。 ・天蓋の上部には 王冠を戴いた紋章盾と二人の天使像 があり、王権を象徴。2.祭壇正面 ・中央には聖母子像の絵が掲げられていた。 ・墓所は単なる埋葬場所ではなく、礼拝対象としての祭壇の機能も持っている と。3.位置 ・Lady Chapel のほぼ中央に配置され、周囲を取り囲むようにガーター騎士団の聖歌隊席が 並んでいた。 ・この礼拝堂自体がヘンリー7世によって建設されたため、その中心に彼と妃の墓が 置かれていた。ヘンリー7世とエリザベス・オブ・ヨークの墓所の祭壇中央に掲げられた絵画。・題材:聖母子像(Madonna and Child) ・聖母マリアが幼子イエスを抱いている伝統的な図像。 ・マリアは頭を傾け、優しく子を見つめる姿勢で表されている。 ・幼子イエスは裸で立ち、片手を上げていた。・背景 ・背後に2本の柱(古典様式)が描かれており、ルネサンス的な建築要素を感じさせます。 ・上部には果物や花のガーランド(飾り)が描かれ、生命と豊穣を象徴。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂) 内の大きなステンドグラス窓のひとつ。1.構造 ・ゴシック様式の高窓で、尖頭アーチの中に縦長のパネルが多数並んでいる。 ・上部にはトレーサリー(石の透かし彫り)で小窓が細かく分割されている。2.デザイン ・この窓は、宗教的な物語や人物像ではなく、紋章(heraldry)を中心に描いた ステンドグラス。 ・王家や騎士団、貴族家系の紋章が色鮮やかに並んでおり、背景は比較的透明度が高い ガラスで構成。 ・赤・青・金の紋章モチーフが縦に多数配置されているのが見えた。北翼廊(North Transept) の一角、Sir George Villiers(ジョージ・ヴィリアーズ卿, 1592–1632)とその妻メアリー・ボーモント(Mary Beaumont)の墓碑。この碑文はラテン語で書かれており、Sir George Villiers とその妻 Mary Beaumont を讃える内容。「英語訳To the memoryof Sir Edward Villiers, knight,an exemplar of such great virtues as are rarely united in one man.When he departed this life,he had lived 56 years, 11 months, and 12 days.His surviving wife, Mary Beaumont,with their sons Edward, George, John,and their daughters Susanna and Frances,bound together in most harmonious wedlock,at last, for her most beloved husband,with words of devotion and with most loving tears,set up this monument.He died on the 8th of February, 1607,in the 66th year of his age.」 【ここに記憶す騎士エドワード・ヴィリアーズ、一人の人間にこれほどまでに優れた美徳が備わっていることは稀である。彼はこの世を去りしとき、56年11か月12日の生涯を生きた。彼の後に残された妻メアリー・ボーモントは、息子エドワード、ジョージ、ジョン、娘スザンナとフランセスとともに、もっとも調和に満ちた夫婦の絆を胸に、ついに最愛の夫のために、敬虔なる言葉と愛の涙をもって、この碑を建てた。彼は西暦1607年2月8日に没し、66歳であった。】・男性像(手前・鎧を着て横たわる人物)これは Sir Edward Villiers。 ・鎧姿で描かれており、右手を胸の上に置き、騎士としての身分と忠誠を示しています。 ・足元には小さな「動物像(多くはライオンや犬)」が置かれるのが通例で、勇気や忠実を 象徴します。・女性像(奥・赤いローブをまとって横たわる人物)これはその妻 Mary Beaumont, Countess of Buckingham。 ・頭にヴェールをかぶり、祈りの姿勢を取っています。 ・赤い衣服は高位の淑女の象徴で、夫に並んで眠る姿は「夫婦の結合が死後も続く」ことを 意味します と。ウェストミンスター寺院の回廊(Cloisters)。・写真中央に見えるのは、ゴシック様式の尖頭アーチと精巧な石彫の窓飾り(トレーサリー)を 持つ回廊の壁。・下部には細い柱が並び、その奥は回廊の歩廊部分になっています。・手前は芝生の中庭(cloister garth)で、修道院時代の僧たちが祈りや瞑想を行った場所です。回廊(Cloisters)の役割:ウェストミンスター寺院は元々ベネディクト会修道院として建てられており、この回廊は 修道士の生活の中心空間。・回廊は四辺で囲まれた中庭をもち、食堂(refectory)、図書室、寝室などに通じていた。・現在は見学者も通れる場所で、展示や記念碑(戦争記念プレートなど)も設置されていた。回廊(Cloisters)と北西塔の外観。手前はCloister Garth(クロイスター・ガース)と呼ばれる回廊に囲まれた中庭。元々は修道士が瞑想や読書、祈りを行った空間。現在は観光客が散策可能であった。左手にそびえる二本の塔は ウェストファサードの北西塔(North West Towers)。高い垂直の白い柱は、身廊(Nave)や翼廊を支える フライング・バットレス(飛梁)。回廊(Cloisters)から内陣(Sanctuary / Choir)と南翼廊(South Transept)方向を見上げた景観。1.フライング・バットレス(Flying Buttresses)・左側の高い外壁に沿って張り出しているアーチ構造がフライング・バットレス。・ゴシック建築の特徴で、巨大な窓を持つ高い壁を外側から支えています。・ステンドグラス窓を多く設けるために必須の構造。2.中央の高い塔屋風の部分・内陣(Sanctuary)の南側付近。・下部に尖頭アーチの大窓、上部に八角形の小塔(turrets)が見られます。・内部は聖歌隊席や聖壇近くにあたる重要な部分。・右手に鋭角の見えた八角屋根(コーン型)はChapter House(会議室) の屋根。 ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の正面(西正面)付近から、北方向にあったのが、・Methodist Central Hall Westminster(メソジスト・セントラル・ホール)。・1912年に建てられたメソジスト教会の本拠であり、現在は国際会議・コンサート・式典なども 行われる多目的ホール。・第二次世界大戦後、最初の国連総会が開かれた歴史的建物。中央やや左の高い石柱は・The Crimean War Memorial(クリミア戦争記念柱)、または Broad Sanctuary Memorial Column (聖ジョージ像付き記念柱)と 呼ばれるモニュメント。・19世紀半ばのクリミア戦争で戦死した近衛兵を記念して建てられた。・最上部の人物像 ・聖ジョージ(St. George):イングランドの守護聖人。 ・手に槍(または剣)を掲げ、足元にはドラゴンを踏みつけている。 ・「聖ジョージと竜退治」の象徴で、勇気と信仰の勝利を示す。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の西正面入口(West Front)。1.大窓(中央上部) ・ゴシック様式の大きなステンドグラス窓。 ・内部は西端の大窓(West Window)として知られ、宗教画ではなく幾何学模様のガラスが 多いのが特徴。2.聖人像の列(ニッチ内の彫像群) ・西正面中央に並ぶ像は、20世紀の殉教者たちの像(Ten Modern Martyrs)。 1998年に設置された比較的新しい像群で、伝統的な聖人だけでなく、20世紀に殉教した 人物を讃えている。 ・例えば: ・マクシミリアノ・コルベ(ナチス収容所で殉教したポーランドの神父) ・マルティン・ルーサー・キング牧師(アメリカ公民権運動の指導者) ・オスカー・ロメロ大司教(エルサルバドルで暗殺されたカトリック大司教) ・アフリカやアジアで殉教した人物など。ロンドンのパーラメント・スクエア(Parliament Square) を写したもの。右側には有名な時計塔 「ビッグ・ベン(エリザベスタワー)」 がそびえていた。中央の広場(Parliament Square Garden)には、各国の著名人の像が並んでいたのであった。(ガンジー、ネルソン・マンデラ、ウィンストン・チャーチルなど)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.09.26

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その89): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-4

さらにWestminster Abbeyのステンドグラスをカメラで追う。・左側の人物(青衣・冠) ・王冠をかぶり、青いマントを纏った王の姿。 ・伝統的に「聖王エドワード懺悔王(Edward the Confessor)」として描かれることが多い姿。 ・ウェストミンスター寺院はエドワード懺悔王が創建した修道院を前身とするため、彼の像や 窓は特に強調されています。・右側の人物(赤衣・冠) ・王冠と赤いマント、手に巻物(法や統治を象徴)。 ・「ヘンリー3世(Henry III)」を描いている可能性が高いです。 ・ヘンリー3世はウェストミンスター寺院の再建(13世紀ゴシック様式への改築)を行った王で、 エドワード懺悔王の聖性を顕彰しました。ステンドグラス最下段にラテン語の銘文が帯状にあり、左窓には「EDWARDUS CONFESSOR REX」。右窓には「HENRICUS TERTIUS REX」 などと王名が記されていた。人物をズーム。再びウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の内陣(Sanctuary)とクワイア(Choir)方向 を。・ゴシック様式の高いリブ・ヴォールト天井 縦方向の高さを強調する垂直線が続き、イングランド・ゴシックの典型的なスタイル。・左右に並ぶ巨大なパイプオルガン 精緻な装飾が施されたオルガンは、合唱隊席(Choir Stalls)の上部に設置。・手前の金色の装飾スクリーン(Rood Screen / Choir Screen) ゴシック・リヴァイヴァル様式で復元された荘厳なスクリーンで、聖域と参拝者の場を区切る 役割を果たす。左側:アハズ王 (King Ahaz)・赤いマント、王冠、笏を持つ。・旧約聖書『列王記』などに登場、ユダ王国の王。偶像崇拝の傾向が強く「不信仰な王」として 描かれる。右側:ヒゼキヤ王 (King Hezekiah)・青いマント、王冠、笏を持つ。・ユダ王国の王で、宗教改革を行い偶像を排し、神への信仰を回復させた「善王」として知られる。人物をズームして。このステンドグラスは 旧約聖書に登場するユダ王国の王 を描いた窓であり、左:アハズ王(King Ahaz) ― 在位16年右:ヒゼキヤ王(King Hezekiah) ― 在位29年左側:ヨシャパテ王 (King Jehoshaphat)・青いローブ、王冠と笏を持つ。・南ユダ王国4代目の王で、在位25年(列王記上22章・歴代誌下)。宗教的改革を進め、 神殿礼拝を強調した。右側:ヨラム王 (King Jehoram)・赤いローブ、王冠を戴く。・ヨシャパテの子、ユダ王国の5代目の王。在位8年。バアル崇拝を導入し「悪王」として描かれる。人物をズームして。このステンドグラスは 旧約聖書のユダ王国の王 を描いており、・左:ヨシャパテ王(King Jehoshaphat) ― 在位25年・右:ヨラム王(King Jehoram) ― 在位8年さらにユダ王国の歴代の王を並べたステンドグラスが続いていたのであった。左側:アハズ王 (King Ahaz)・赤衣、王冠と笏を持つ。・南ユダ王国12代の王。在位16年(列王記下16章・歴代誌下28章)。 偶像崇拝を行い「悪王」とされた。右側:ヒゼキヤ王 (King Hezekiah)・青衣、笏と巻物(律法書?)を手にする。・アハズの子でユダ王国13代の王。在位29年(列王記下18章・歴代誌下29章)。 宗教改革を行い、アッシリア侵攻の危機に信仰をもって立ち向かった「善王」。このステンドグラスは「親子二代のユダ王」を描いていた。左:マナセ王(King Manasseh)・白い衣に赤マント、王冠を戴く。・ヒゼキヤ王の子でユダ王国14代の王。最長の55年間在位。偶像崇拝を強め、歴代の中でも 最悪の王とされるが、晩年に悔い改めたと伝えられる。右:アモン王(King Amon)・青衣に王冠。マナセの子で15代の王。・在位はわずか2年で暗殺され、その子ヨシヤに王位が継承された。以上、これらのステンドグラス配置の特徴は・各窓は左右2名の王を一対で描写・下部に ラテン語・英語銘文 で「KING XXX REIGNED YY YEARS」と刻まれている・王冠を戴き、色分けされた衣装(赤=偶像崇拝傾向の王、青=信仰的な王)という対比の意匠が 見られるのであった。再び、ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)身廊(Nave)の西端方向を見る。・身廊西端(West End) に巨大な二層の窓があり、そこに「ユダ王国の王たち( Kings of Judah)」が縦列で並んでいた。・各窓は 上下二段構成 × 左右ペア で、一対ごとに2名の王が描かれる形式。・合計で 10対(20名程度)が描かれていた。・実際の歴代ユダ王は20人(ソロモン以降〜ゼデキヤまで)なので、全王が網羅されている シリーズ と。このステンドグラスは、ウェストミンスター寺院の身廊西端・大窓の下段にあるステンドグラスの一部 で、今まで見てきた「ユダ王国の王シリーズ」とは異なり、旧約〜新約の物語場面(主に神殿に関する場面)を描いた物語窓。左側(左ランセット)最下段・「SOLOMON DEDICATES THE TEMPLE」・ソロモン王が神殿を奉献する場面。香炉・祭壇と共に祈る姿。中段・「HEZEKIAH SHOWS THE TREASURES TO ENVOYS」・ヒゼキヤ王がバビロンの使者に宝物を見せる場面。上段・「JOSIAH READS THE BOOK OF THE LAW」・ヨシヤ王が律法の書を民に読み聞かせる場面。宗教改革を象徴。右側(右ランセット)最下段・「JESUS IN THE TEMPLE」・少年イエスが神殿で教師たちと議論する場面(ルカ2章)。中段・「PURIFICATION OF THE TEMPLE」・イエスが神殿から商人を追い出す場面。上段・「CHRIST AMONG THE DOCTORS」・神殿における律法学者との論争(こちらも幼少期イエスのエピソード)。ズームして。西端大窓下段にある一枚で、今度は「歴代の王と新約の場面」を組み合わせた構成に。上段(左ランセット)・王冠とマントをまとった王の姿。・これまでのユダ王国の王シリーズと同じ様式。上段(右ランセット)・同様に王冠とマントを着けた別の王の像。・これもユダの王を表す連続シリーズの一部。上部の円形トレーサリーには「天上のキリスト」または「神の小羊」の象徴的図像が配置されていた。人物像をズームして。上段:ユダ王国の王(王冠・マント姿の二人)。下段:復活したキリスト(または昇天)と信徒たち。ウェストミンスター寺院 (Westminster Abbey) の「無名戦士の墓 (Tomb of the Unknown Warrior)」。「BENEATH THIS STONE RESTS THE BODYOF A BRITISH WARRIORUNKNOWN BY NAME OR RANKBROUGHT FROM FRANCE TO LIE AMONGTHE MOST ILLUSTRIOUS OF THE LANDAND BURIED HERE ON ARMISTICE DAY11 NOV: 1920, IN THE PRESENCE OFHIS MAJESTY KING GEORGE VHIS MINISTERS OF STATETHE CHIEFS OF HIS FORCESAND A VAST CONCOURSE OF THE NATION.THUS ARE COMMEMORATED THE MANYMULTITUDES WHO DURING THE GREATWAR OF 1914–1918 GAVE THE MOST THATMAN CAN GIVE, LIFE ITSELFFOR GODFOR KING AND COUNTRYFOR LOVED ONES HOME AND EMPIREFOR THE SACRED CAUSE OF JUSTICE ANDTHE FREEDOM OF THE WORLD.THEY BURIED HIM AMONG THE KINGS BECAUSE HEHAD DONE GOOD TOWARD GOD AND TOWARDHIS HOUSE.+ + + IN CHRIST SHALL ALL BE MADE ALIVE + + +」 【この石の下には名も階級も知られぬ一人の英国の戦士の遺体が眠る。彼はフランスからここへ運ばれ、この国で最も顕著なる人々の間に葬られた。1920年11月11日の休戦記念日、ジョージ五世国王、国務大臣たち、軍の総司令官たち、そして全国から集まった群衆の臨席のもとで。ここに記念されるのは、1914–1918年の大戦において、人が捧げうる最も大いなるもの ―すなわち命そのものを捧げた<無数の人々である。神のために、国王と祖国のために、愛する者と家庭と帝国のために、正義という神聖な大義のために、そして世界の自由のために。彼を王たちの中に葬ったのは、彼が神とその家(神の家=教会)に良きことをなしたからである。キリストにあってすべての者は生きるであろう。】歴史的背景・埋葬:1920年11月11日(休戦記念日)・埋葬場所:ウェストミンスター寺院・身廊中央部・意義:第一次世界大戦で命を落としたが、身元不明の兵士を代表して葬られた。・国王ジョージ五世、首相ロイド・ジョージらが参列。・この「無名戦士の墓」は、世界で最初期の「無名戦士記念碑」として各国に広まるきっかけと なった。ナーブ(nave=身廊)中央付近から内陣(sanctuary, choir, high altar 方向)を東側に向かって見上げて。聖歌隊席(Choir Stalls)。内陣(Sanctuary, High Altar)の手前、ナーブ(Nave/身廊)と内陣を区切る部分に位置。1.装飾スタイル・ゴシック様式の華やかな尖塔アーチ装飾。・金色の木彫細工と青地の布張り背景。・赤いシェード付きのランプが並ぶ。2.刻まれている名前・紋章・左から順に AUSTRALIA(オーストラリア), CANADA(カナダ) と国名が確認できる。・その上には 各国の紋章(Coat of Arms) が掲げられている。・中央部分には赤地に金文字で HIGH COMMISSIONER(高等弁務官) と書かれた席。3.意味・これらの席は、ウェストミンスター寺院における重要な儀式(特に戴冠式や国王即位式)で、 英連邦の代表(High Commissioners)が着席するための場所。・英連邦諸国は英国王を元首とする連合体であり、戴冠式などの国家儀礼に際して公式代表が 招かれる・Choir Stalls の両側には、こうした 英連邦諸国を象徴する席(プレートと紋章付き) が並ぶ。再び、内陣(Sanctuary/Quire 付近)を東向きに見上て。天井(Vaulting)・見えるのは壮大な リブ・ヴォールト(rib vault)。・白い石造天井に金色のボス(天井装飾結節)が連なっているのが特徴。・ゴシック建築の典型的な垂直性と荘厳さを強調している。両側のパイプオルガン・左右に大規模な パイプオルガンのパイプ群 が壁を覆うように配置。・このオルガンは戴冠式や国葬など、寺院の大儀式に欠かせない。前景の金色の装飾ゲート・手前に見えるゴシック様式の三角破風(ピナクル付き)は、・内陣(Sanctuary)とクワイヤ席を区切るスクリーン(Choir Screen / Rood Screen) の一部。・金色の繊細な透かし彫りと、中央の円形メダイオン(十字紋章)が特徴的。身廊(Nave)と内陣(Choir / Sanctuary)、そして北・南の翼廊(Transepts)が交わる 交差部(Crossing) を下から見上げて。天井はゴシック様式のリブ・ヴォールト(rib vault)で、金色のボス装飾がリズミカルに配置されていた。1.クリアストーリー(Clerestory)窓・高所に設けられた大きな窓から光が差し込み、空間を明るく演出。・窓は二連窓+円形窓という典型的なゴシック様式。2.トリフォリウム(Triforium)回廊・中層に見えるアーチ列の部分は、トリフォリウムと呼ばれる回廊。・ここもウェストミンスター寺院の特徴で、細身の柱が連続して垂直性を強調している。3.下部:祭壇部・手前下に見える金色のパネルは、High Altar(大祭壇) の背後にあるリードスクリーン。・王室儀式の中心的舞台。近づいて。これでもかとバラ窓を。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)のクワイア(Choir/聖歌隊席)から大祭壇(High Altar)を見た光景(ピンボケでしたのでネットから)。手前(左右の木製席)・ここは クワイア席(Choir stalls)・ゴシック風の尖塔型装飾が施された木製の高い背もたれ。・赤いランプシェードが付いた燭台がずらりと並び、夜間や儀式の際に荘厳な雰囲気を演出します。・ここには聖歌隊や聖職者が座り、聖歌を歌う場となります。中央通路(Quire Aisle)・クワイア席の間を進む参道。・この先に大祭壇(High Altar)とその背後のリードスクリーン(Reredos)が見えています。大祭壇(High Altar)・金色に輝く壮麗な装飾。・中央の絵画部分は 「最後の晩餐」を描いたモザイク/彩色パネル。・戴冠式の際に国王・女王が跪き聖別される場所です。背後の高窓(East End Clerestory)・大きなゴシック様式の尖頭アーチ窓。・そこから柔らかな光が差し込み、祭壇を神聖に照らします。大祭壇(High Altar)とコスマティ床(Cosmati Pavement)。 1. 大祭壇(High Altar)・金色の壮麗なリードスクリーン(Reredos)が背景に立ちます。・中央パネルは 「最後の晩餐(The Last Supper)」 を描いたモザイク/彩色作品。・キリストと十二使徒が描かれ、聖体の秘跡(Eucharist)の象徴です。・両脇には聖人像が立ち、天蓋風の装飾が重厚さを加えている。2. コスマティ床(Cosmati Pavement)・1268年にヘンリー3世がイタリアから職人を呼び寄せて造らせた、大理石・ガラス・貴石を 使った幾何学模様の床。・円・四角・三角が組み合わされ、宇宙と永遠を象徴。・中央円は「宇宙の中心」を表すとされ、戴冠式で王が立つ場所。・英国王の戴冠はここで行われ、エリザベス2世(1953年)、チャールズ3世(2023年)も この床の上で戴冠した。3. 位置と機能・この空間は サンクチュアリ(Sanctuary) と呼ばれ、聖域の最も重要な場所。・王の戴冠式の際には、「戴冠の椅子(Coronation Chair)」 がこのコスマティ床の中央に 置かれる と。ウェストミンスター寺院の大祭壇(High Altar)背後のリードスクリーン(Reredos)中央部。1. 上部の銘文(ラテン語ではなく英語) 最上段に金文字で刻まれている文章: “THE KINGDOMS OF THIS WORLD ARE BECOME THE KINGDOMS OF OUR LORD AND OF HIS CHRIST” ➡ 新約聖書「ヨハネ黙示録 11章15節」からの引用。 意味は:「この世の国は、我らの主とそのキリストの国となった」。 → キリストが全世界の王であることを示し、戴冠の場にふさわしい言葉。2. モザイク画の場面中央の大きなモザイクは 「最後の晩餐(The Last Supper)」。・中央:キリスト(後光付き)・左右:12使徒たち(ユダはしばしば別の位置・表情で描かれる)・様式:19世紀ヴィクトリア時代に再構築されたモザイクで、ゴシック様式の金色背景に映える。3. 周囲の装飾・上部は金色のゴシック様式の「天蓋装飾」(crocketed canopy)。天上界の象徴。・左右には聖人像が立つ(楽器や巻物を手にし、旧約・新約の預言者・使徒を象徴)。・下部(祭壇前の白大理石部分)には 紋章(シールド)模様 が並び、歴代の修道院・王家と 関係するもの。大祭壇(High Altar)側から、振り返って西方(身廊・正面入口方向)を見て。こちらはうまく撮れました。ウェストミンスター寺院・北翼廊(North Transept) の一角へ。以下の武人の彫像(ひざまずく2人の騎士と甲冑飾り)や、横たわる女性像(Lady Catherine St John)もこの一帯に位置していた。南翼廊にあったサー・フランシス・ヴァーノン(Sir Francis Vere, 1560–1609) の墓碑。・彼はエリザベス1世時代の著名な軍人で、オランダ独立戦争で活躍。・ウェストミンスター寺院の南翼廊(South Transept, Poets’ Cornerの反対側)に立派な モニュメントが残されていた。・特徴的なのは、武人の像が棺を担ぐように配置され、上に兜が置かれている構図。正面から。Lady Catherine St John(カタリナ/キャサリン・セント・ジョン)墓。女性が横たわって肘枕をし、くつろいだような姿勢で表現されていた。服装は16世紀末~17世紀初頭の貴婦人のドレス(ラフ襟、長い袖、プリーツスカート)。北翼廊(North Transept) にある大規模な墓廟で、サー・ジョージ・ヴィリアーズ(Sir George Villiers, 1550–1606)とその妻メアリー・ボーモントの墓碑・Monument of Sir George Villiers and Dame Mary, Countess of Buckingham。・大きな天蓋(キャノピー)をもつ建造的なモニュメント。・下段には横たわる夫婦の遺体像、その両側に祈る姿の像が配置されていた。・上段の四角いパネル部分には浮彫(レリーフ)があり、茶色がかった石材 (大理石・アルバスター)で作られていた。・大きな キャノピー(天蓋) に支えられた棺。・棺の手前側に 甲冑姿の3人の息子像 がひざまずいて祈っている姿。 息子3人(甲冑・跪像:写真の手前側) ・John Villiers(後のパーブック子爵) ・George Villiers(後の初代バッキンガム公) ・Christopher Villiers(後のアングルシー伯) ・反対側(壁側)にもドレス姿でひざまずく女性像がいる と。聖エドワード礼拝堂近くにあったのがウェストミンスター寺院の700年の歴史を持つ戴冠式の椅子「戴冠の椅子(Coronation Chair)」をガラス越しに撮影。材質:オーク材装飾:かつては金箔や彩色が施され、動物や使徒の像も描かれていたと伝わります。獅子像:椅子の脚部には4体の金色の獅子が配置され、王権の象徴を示します。 現在見える獅子像は19世紀に補修されたものです。椅子の背面には、多くの落書き(見学者や聖職者による名前・記号)が残されており、中世から近代までの参観者の存在を示していると。ウェストミンスター寺院での戴冠式中のエリザベス2世女王 の写真をネットから。西大窓(West Window) のステンドグラスを再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.09.25

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その88): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-3

Westminster Abbeyの堂内に入る。案内図。①The north transept 北翼廊(聖堂の横断部、北側の翼)②The choir 聖歌隊席(クワイア)/聖歌隊席部分 ③The sanctuary 内陣(祭壇周辺の聖域)④The Chapel of St. Edward 聖エドワード礼拝堂⑤The Lady Chapel 聖母マリア礼拝堂(通称:レディ・チャペル)⑥The south transept 南翼廊(聖堂の横断部、南側の翼)⑦The main nave 中央身廊(大身廊)⑧The cloisters 回廊(クロイスター)⑨The Chapter House 参事会室(チャプター・ハウス)⑩The Pyx Chamber ピクス室(Pyx=聖体容器を保管する部屋)入口直後の北の翼廊にあったのが、ウィリアム・マーレイ(初代マンスフィールド伯, William Murray, 1705–1793) の記念碑。1.中央上段・マンスフィールド伯爵本人が裁判官のローブとカツラを身にまとい、裁きの座に座る姿で 表現されています。・威厳ある椅子は円形で、ギリシア風の幾何学文様が施されています。2.両脇の寓意像・左:Justice(正義) — 右手を掲げ、断固とした態度を示す女性像。・右:Wisdom(知恵) — 頭に兜をかぶり、大きな書物を手にする女性像 (アテナ/ミネルヴァ的姿)。3.基壇部・マンスフィールド家の紋章(盾と星、王冠)と、ファスケス(権威の象徴)などが飾られて います。4.背景アーチ下の三像(後方の人物群)・立像①:裁き(Justiceの補助的表現) ・巻物を持つ人物。法と判例の継承を象徴。・立像②:知恵(Wisdom / Eloquence) ・演説や弁論を思わせるポーズ。 ・マンスフィールド伯の弁論能力・雄弁を象徴。・立像③:力または秩序(Fortitude / Authority) ・堅固な姿勢で佇む。 ・秩序の維持と法の強さを象徴。「"Here Murray long enough his country's pride is now no more than Tully or than Hyde".Foretold by Ar. Pope and fulfilled in the year 1793 when William Earl of Mansfield diedfull of years and of honours: of honours he declined many: those which he accepted were the following: he was appointed Solicitor General 1742, Attorney General 1754,Lord Chief Justice and Baron Mansfield 1756, Earl of Mansfield 1776. From the love which he bore to the place of his early education, he desired to be buried in this cathedral (privately) and would have forbidden that instance of human vanity, the erecting a monument to his memory, but a sum which with the interest has amountedto two thousand five hundred pounds was left for that purpose by A.Bailey Esqr. ofLyon's Inn, which at least well meant mark of esteem he had no previous knowledge or suspicion of and had no power to prevent being executed. He was the fourth son of David,fifth Viscount Stormont, and married the Lady Elizabeth Finch, daughter to Daniel, Earl of Nottingham by whom he had no issue. Born at Scone 2nd March 1704. Died at Kenwood 20th March 1793.」 【ここに眠るのは、長らく祖国の誇りであったマーレイ。今や彼もまた、トゥリー(キケロ)やハイドと同じく過去の偉人にすぎない。詩人ポープによって予言され、1793年に成就した。この年、ウィリアム・マンスフィールド伯は、数多の栄誉と長寿の末に没した。彼は多くの栄誉を辞退したが、受けたものは以下の通りである。法務次官(Solicitor General, 1742年)法務長官(Attorney General, 1754年)王国高等法院長官・マンスフィールド男爵(Lord Chief Justice & Baron Mansfield, 1756年)マンスフィールド伯爵(Earl of Mansfield, 1776年)彼は若き日に学んだこの大聖堂への愛情から、人知れずここに埋葬されることを望み、虚栄の証としての記念碑の建立を固く禁じたであろう。しかし、彼の遺志により少なくとも2,500ポンドが遺され、利子を含めて3,500ポンドに達し、これによってこの記念碑はリヨンズ・インのジェームズ・ベイリー氏によって建立された。彼は敬意と尊崇の念からこれを遂行したのであり、遺贈の存在を事前に知っていたわけでも、拒む権限があったわけでもなかった。彼は第5代ストーモント子爵デイヴィッドの四男として生まれ、ノッティンガム伯ダニエルの娘エリザベス・フィンチ夫人と結婚したが、子はなかった。1704年3月2日、スコーンに生まれ、1793年3月20日、ケンウッドにて没した。】裏側に廻って。「沈思の若者像(Melancholy / Meditation)」が半ば隠れる形で配置されていた。大きな円筒形の台座にラテン語「UNI ÆQUUS VIRTUTI」と。「UNI ÆQUUS VIRTUTI」・「ただ一人、徳(美徳)に比肩する者」・直訳すると「徳にのみ比するに値する唯一の人」・意味合いとしては「その人物(マンスフィールド伯)の価値は、美徳に等しいただ一つの存在」 という称賛の表現」 であると。ウェストミンスター寺院の「法曹関係者のコーナー(Lawyers' Corner / North Transept の一角)」 を。・正面奥に見えるのは北翼廊(North Transept)の突き当たり。・写真右手に並んでいるのは法曹関係者(判事・法学者)や政治家の記念碑群。 胸像や立像が壁に沿って配置されていた。・その中に ウィリアム・マーレイ(初代マンスフィールド伯, 1705–1793) の大きな記念碑も 含まれていた。北翼廊(North Transept)の北端正面(北壁)上部のステンドグラス。ズームして。さらに近づいて見上げて。北翼廊突き当たり(北壁)のバラ窓(Rose Window) を正面から。バラ窓(Rose Window)の特徴・位置:ウェストミンスター寺院北翼廊の最上部中央。・様式:放射状に広がるゴシック様式の tracery(石枠)で、中心から花弁状に彩色ガラスが展開。・中心部:中央円盤に キリスト(栄光のキリスト/Christ in Majesty) が座している姿。・周囲:放射状のパネルには、旧約・新約の人物や天使、聖人、王冠を戴く象徴的存在が 配置されている。・色彩:赤・青・金を基調とし、花のような繰り返しパターンで「天上の調和」を表現。・北翼廊のバラ窓の直径は、おおよそ10メートル と。中心をズームして。先程見た外からの写真を再び。バラ窓の下層に展開する上下2段構成の一群のステンドグラス。縦長の尖頭アーチ窓が連続して並び、その中に 聖人や預言者の人物像 が一人ずつ描かれていた。上段(Clerestory)6人左から右へ:1.聖人像(緑の外套) – 預言者、もしくは旧約の人物か。緑は「希望・再生」の象徴。2.聖人像(青い衣) – 使徒(ヨハネ?)の可能性。青は「信仰・霊性」を象徴。3.聖人像(茶色系の衣) – 預言者または使徒。茶は「謙遜・労働」を意味。4.聖人像(赤の外套) – 殉教者を示す場合が多い(例:聖ペテロ、聖パウロ)。5.聖人像(白衣+赤外套) – 教会博士か、殉教した司教系聖人。白衣は「純潔」、 赤は「血の殉教」。6.聖人像(青衣+巻物?)– 預言者か使徒で、「巻物=神の言葉を伝える」役割を示す。下段(Triforium 上部窓)6人左から右へ:・聖人像(茶色系の衣) – 預言者系(例:アモス、ハバクク)。質素な衣装は「旧約の預言者」を 想起させる。・聖人像(赤マント+白衣) – 殉教者使徒か、教父(例:聖アンブロシウス)。赤は殉教、白は 清浄を表す。・聖人像(青衣、巻物を持つ) – 典型的に旧約預言者(イザヤ、エレミヤ)。巻物=予言の象徴。・聖人像(緑衣+主教冠=司教像) – 確実に「司教聖人」。西方教会博士(例:聖グレゴリウス、 聖アウグスティヌス)の可能性。・聖人像(青衣+書物を持つ) – 書物=福音書記者の象徴。おそらく 「福音記者(エヴァンジェリスト)」の一人。・聖人像(赤外套+冠?)– 詳細未確認、王的な聖人(例:聖エドワード懺悔王)の 可能性もあり。北翼廊(North Transept)東側壁にあった記念碑群。正面中央:James Stanhope, 1st Earl Stanhope(第1代スタンホープ伯ジェームズ・ スタンホープ, 1673–1721)記念像。 軍服風の姿で立ち、足元に戦争を象徴する具象彫刻が見られます。右奥(大きな台座に劇的な群像):General Sir James Outram(ジェームズ・アウートラム卿, 1803–1863)記念碑。 インドでの功績を記念するモニュメントで、英雄的な姿が 高台に立ち、下部には兵士や象徴的人物が表現されています。北翼廊は「ステーツマン(政治家の角)」とも呼ばれ、チャタム伯やパーマストン子爵、スタンホープ伯ら多くの政治家・軍人記念碑が集中していた。海軍軍人たちを讃える記念碑。碑文に刻まれているのは次の3名の海軍士官:・Captain William Bayne(ウィリアム・ベイン艦長, 1730–1782)・Captain William Blair(ウィリアム・ブレア艦長, 1741–1782)・Captain Lord Robert Manners(ロバート・マナーズ卿艦長, 1758–1782)いずれもアメリカ独立戦争期(特に西インド諸島での戦闘)で戦死した若きイギリス海軍の英雄たち。彫刻の構成上部中央:勝利の女神ニケ(Victory)像。ラッパを持ち(吹き)ながら戦勝を告げる姿。左側:女性像(おそらくブリタニア Britanniaを象徴)、盾と槍を持つ。中央:円形のメダリオン(肖像)に戦死した艦長たちの顔が彫り込まれている。下部:海の神(ネプチューン/トリトン的存在)が横たわり、海戦を象徴する。右手奥には別の擬人像が配置され、全体として「海軍の栄誉・犠牲・勝利」を表現。北翼廊(North Transept)西寄り壁面、有名な「Statesmen’s Corner(政治家・軍人の墓所)」の一角にあった像。主な特徴と人物1.中央奥の大きな黒い墓碑とバロック風の建築的モニュメント・これは Sir Francis Vere(フランシス・ヴェア卿, 1560–1609) の墓所。・オランダ独立戦争に従軍したイングランド軍人で、スペインとの戦いで名を馳せました。・棺の上には「甲冑姿で眠るヴェア卿」が彫られ、その周囲を戦士像や寓意像が囲んでいます。2.その手前に並ぶ3体の立像・これらは 17〜18世紀の著名人物(多くは聖職者や政治家) の記念像です。・左から順に ・18世紀の神学者/司教像 が並ぶ。 ・中央と右の像も聖職者で、手に聖書や巻物を持つ姿が多い。 ・写真だけでは個々の名を断定しづらいですが、位置的に John Conduitt(アイザック・ ニュートンの義理の息子)、William Wilberforce(奴隷貿易廃止の活動家) などが 北翼廊の近隣に並んでいた。General James Wolfe。ジェームズ・ウルフ将軍(ケベックの戦いで戦死) の墓碑。南翼廊のPoets’ Corner入口付近の並びに隣接して配置されていた一枚。現代英国の芸術家が制作した抽象ステンドグラス。マルク・シャガール(Marc Chagall)風のモダンな作風で知られるが、第二次世界大戦後に破損した窓を置き換えるために設置されたもの と。ウェストミンスター寺院では、戦後に失われたゴシック期の窓の一部を「伝統的再現」ではなく「現代アート作品」で補っている。そのため、この窓も「平和」「再生」「自然の命の流れ」をテーマにした抽象的作品になっている と。もうひとつは縦長二連窓のステンドガラス。・細かいパネル分割に多人数の場面(人物・紋章・聖書場面)を描く。・赤・青・茶の強い彩色、モザイク的に人物が重なっていた。・下部には白地に黒文字で説明文(寄進銘)が入っていた。ここは ウェストミンスター寺院・南回廊(South Transept)の一角、いわゆる Poets’ Corner(詩人のコーナー)近辺で上記のステンドガラスの下部。・手前は現在の「受付・インフォメーションカウンター」として使われている場所・後方の壁面に並ぶ胸像や碑文は、詩人や文人の記念碑(17〜19世紀のものが多い)・左上の抽象的ステンドグラスは 20世紀以降に設置された現代作品・右上の細密ステンドグラス(二連窓)は 19世紀ヴィクトリア朝の新制作窓南翼廊の Poets’ Corner を。・手前に黄色い受付カウンター(前の写真と同じ)・左右の壁面にぎっしりと文学者や詩人の胸像・記念碑・奥の壁全体を占める巨大な記念碑群(多層アーチ型ニッチの中に多数の立像)・天井はゴシック様式の高いリブ・ヴォールト、細長い窓から光が入っている奥に見える大記念碑・奥に大きく写っているのは 、ウィリアム・マーレイ(初代マンスフィールド伯, William Murray, 1705–1793) の記念碑。大きな記念碑は ウィリアム・マーレイ(初代マンスフィールド伯, William Murray, 1705–1793)の記念碑。この記念碑の奥に配置されているアーチ下の3体の像は、寓意像(Allegorical figures)で、マンスフィールド伯爵の生涯・功績を象徴しています:上段のアーチ下の3体の寓意像・中央:Prudence(思慮深さ/慎重さ) ・長衣をまとった立像。慎重さ・遠見の徳を象徴。・左:Diligence(勤勉)または Labour(労働) ・半裸で横たわる男性像。肉体労働や努力を象徴。・右:Fortitude(不屈/忍耐)・肉体をひねる姿の男性像。逆境に耐える力を表現。南翼廊・Poets’ Corner の一角にある記念碑のひとつ。。ジョン・ドライデン(John Dryden, 1631–1700) の記念碑。・イギリスの詩人・劇作家・批評家で、王政復古期を代表する文学者。・1700年に埋葬され、1720年にこの豪華なモニュメントが建立。・金色の装飾と横たわる黒い石像が特徴。ウェストミンスター寺院の側廊(サイドアイル)南廊を撮影。・ゴシック様式の尖頭アーチが連続する天井(リブ・ヴォールト) を見上げる構図。・左右に連なる円柱列は 身廊(ネイヴ)または翼廊の側廊部分 に典型的な意匠。・奥に見える光はステンドグラス窓いやピンボケ。Westminster Abbey の Poets’ Corner(南翼廊の南壁)にある記念碑群 。左:Matthew Prior(詩人)の記念碑中央:Nicholas Rowe(劇作家・詩人)の記念碑右:Congreve あるいは同時代詩人の碑の一部これも「詩人の隅(Poets’ Corner)」にあった ジョセフ・アディソン(Joseph Addison, 1672–1719) の記念碑。・中央に横たわる姿の大理石像:左手に本を持ち、落ち着いたポーズをとる人物がアディソン。・周囲に2体の寓意像(左:瞑想する女性像、右:静かに佇む女性像)、さらに上部に 小さな天使像。・左側に円形レリーフの肖像と「MICHAEL WILLIAM BALFE(1808–1870)」と刻まれた 作曲家の別碑が付随して設置されているのもPoets’ Corner特有の配置。フランシス・アトバリー主教(Francis Atterbury, 1663–1732) の記念碑。・中央:横たわる姿の大理石像(枕に寄りかかる姿の司教像、足元に天使像)。・上部:黒大理石の背景に金色装飾付きのカーテン風デザイン。・下部:2体の幼児(プットー)が膝まずいて支える構図。・両側:右に書物を手にした人物像、左に思索する姿勢の人物像(寓意像)。ジェームズ・プレスコット・ジュール (James Prescott Joule, 1818–1889) の記念碑。1. 左下の銘板・Joseph Dalton Hooker (1817–1911) のレリーフ肖像 → 植物学者、ダーウィンの友人でもあり、キュー植物園の発展に貢献した人物。2. 中央の白い銘板・James Prescott Joule (1818–1889) の記念碑銘 ・「ニュートン、ハーシェル、ダーウィンの列に並ぶ人物として」称えられている ・エネルギー保存の法則、熱の機械的当量を確立した物理学者 ・「ジュール (J)」の単位名で有名3. 壁面上部の円形レリーフ(5点)左から順に:・黒のレリーフ:別の科学者(暗いため識別困難、ニュートンかハーシェルの可能性あり)・白のレリーフ:アイザック・ニュートン (Isaac Newton)・白のレリーフ:ウィリアム・ハーシェル (William Herschel)・白のレリーフ:チャールズ・ダーウィン (Charles Darwin)・黒のレリーフ:別の科学者?ウェストミンスター寺院 (Westminster Abbey) 内部、北翼廊(North Transept)。1.高いゴシック天井のリブ・ヴォールト・細い柱が天井に伸び、リブ・ヴォールト(交差リブ穹窿)が明確に見えています。・ウェストミンスター寺院特有の縦に強調されたゴシック様式。2.右壁に沿った記念碑群・白い大理石の壁に、人物の胸像や碑文が並んでいます。・これは「科学者・政治家・文化人の記念碑」が並ぶ一角。3.奥に見えるステンドグラス・廊下の先端に明るく見えるステンドグラス。ステンドグラスをズームして。・中央に 赤と青の衣をまとった立像が描かれています。・頭部は光輪に縁取られた人物で、聖人またはキリスト像と考えられます。・手に持つものははっきり見えませんが、巻物か本のように見えるため「聖職者」や 「預言者」か。・具体的な人物名は??二連のランセット窓には、聖人像が描かれていた。左側の窓(赤衣の人物の下) ・IN MEMORY OF BARON STRATHCONA AND MOUNT ROYAL B. 1820 ドナルド・アレグザンダー・スミス(Donald Alexander Smith, 1st Baron Strathcona and Mount Royal, 1820–1914) を記念した献辞右側の窓(青衣・冠の人物の下) ・A GREAT CANADIAN IMPERIALIST AND PHILANTHROPIST D. 1914 「偉大なカナダの帝国主義者であり慈善家」=同じく ストラスコナ卿を指しています。 没年「1914」は彼の死去の年と一致。二連のステンドグラスは 人物(聖書の預言者と王)そのものの顕彰 ではなく、「ストラスコナ卿(Donald Alexander Smith, 1820–1914)」を記念する献窓。これもウェストミンスター寺院の北翼廊(North Transept)の 記念ステンドグラス(二連ランセット窓)。左:旧約のダビデ王(King David)・王冠をかぶり、甲冑のような服装。・右手に剣を持ち、左手に盾。・「戦う王」の姿。右:ソロモン王(King Solomon)・青い衣、王冠をかぶり、笏を持つ。・王権的象徴が強い。これも北翼廊(North Transept)にある壁面墓碑(モニュメント) の一つ。・中央像 ・若い女性像が胸に手を当て、片膝を立てるような姿勢。 ・周囲には天使(プットー)が取り囲んでいる。・左右の小像 ・左下の天使は板(本や碑板)を持ち、頬杖をつく。 ・右下の天使は巻物のような物を持っている。・下部中央の盾形紋章 ・赤・金・黒の彩色が見える。これは被葬者の家紋。北翼廊(North Transept) にある壮大な記念碑群の一部。上部中央の大記念碑・エドワード・ヴァーノン提督 (Admiral Edward Vernon, 1684–1757) の記念碑・2体の女性像が巻物を掲げ、その上に円形の肖像レリーフ。・白大理石製、バロック風。下部中央の楕円形の銘板・紋章の上に配置された楕円形の碑文。・これは サー・チャールズ・ノールズ (Sir Charles Knowles, 1704–1777) の記念碑。 ヴァーノン提督と同時代の海軍軍人。ヴァーノン提督記念碑(Admiral Edward Vernon, 1684–1757) の上部にある二連ランセット窓。・左窓の人物 ・青い衣をまとい、王冠を戴いている。 ・左手に巻物のような物を持つ。 ・預言者的な性格を帯びた王、賢王ソロモンか?右窓の人物 ・赤い衣をまとい、王冠を戴く。 ・右手に杖(笏)を持つ。 ・王としての権威を強調 、ダビデ王か?北翼廊(North Transept)の大窓(北窓/North Window) 。・窓はアーチ型の大規模なステンドグラスで、複数段に人物像が並んでいた。・上段・中段には 旧約聖書の預言者・王・使徒 と思われる人物群。・下段には 紋章・王冠・盾 が描かれ、イギリス王室や貴族の寄進を示す。・様式的に、これは 1722年にサー・ジェームズ・ソーンヒル (Sir James Thornhill) が デザインし、18世紀以降修復が繰り返された「北ローズ窓とその下の長窓群」の一部。上段3人・族長(中央アーチ最上部)左:ABRAHAM(アブラハム)中央:ISAAC(イサク)右:JACOB(ヤコブ)中段7人・大預言者・王左から右へ:1.Moses(モーセ)2.David(ダビデ)3.Isaiah(イザヤ)4.Jeremiah(エレミヤ)5.Ezekiel(エゼキエル)6.Daniel(ダニエル)7.Solomon(ソロモン 北大窓(Great North Window) の下半分。下段(7人:十二小預言者の一部)8.Hosea(ホセア)9.Joel(ヨエル)10.Amos(アモス)11.Obadiah(オバデヤ)12.Jonah(ヨナ)13.Micah(ミカ)14.Nahum(ナホム)下段:紋章(Heraldic Panels)最下段の小窓群には、当時の王家・寄進者・国家を象徴する 紋章 が並びます。左から順に:1.王冠とイギリス王室の紋章(赤い盾)ー王室の象徴2.チューダー王朝のバッジ(バラ・王冠)3.イングランドの獅子(ライオン)ーイングランド王権の象徴4.大英帝国を象徴する大紋章(Royal Arms・ロイヤル・アームズ)ー王国統合の象徴5.白馬の姿、ケント州(Kent, England)の紋章6.都市や諸侯の紋章ー複合的デザイン。寄進者の家紋を含む7.寄進者の家紋・盾形紋章北翼廊 (North Transept) にあるウィリアム・ピット(小ピット, William Pitt the Younger, 1759–1806)首相の記念碑。・中央に立つのは「ピットを象徴する像」で、右手を上げ演説するような姿。・左右には寓意像(アレゴリー像)が配置されています。 ・左の人物:半裸の男性、頭を支え、抑圧・困難からの解放を示す。 ・右の人物:女性像、感謝や支援を象徴。・上部壁面にはラテン語の銘文帯が走っており、ピットの政治的功績を讃えています。歴史的背景・ウィリアム・ピット(小ピット)は18世紀末~19世紀初頭のイギリス首相。・最年少(24歳)で首相に就任し、ナポレオン戦争期のイギリスを指導。・財政改革、海軍強化、フランス革命に対抗する外交で知られる。・ウェストミンスター寺院には、父(大ピット、チャタム伯ウィリアム・ピット)の記念碑も 南翼廊にあり、親子で顕彰されている。「THIS MONUMENTIS ERECTED BY PARLIAMENT,TO WILLIAM PITT,SON OF WILLIAM, EARL OF CHATHAM,IN TESTIMONY OF GRATITUDEFOR THE EMINENT PUBLIC SERVICES,AND OF REGRET FOR THE IRREPARABLE LOSS」 【この記念碑は議会によって建立された。チャタム伯ウィリアムの子、ウィリアム・ピットに。彼の卓越した公共への奉仕に対する感謝の証として、そして、その取り返しのつかぬ喪失を惜しんで。】身廊(Nave)から内陣(Choir / Quire)方向を見る。1.高いゴシック天井(リブ・ヴォールト)・縦に強調された列柱と交差リブ天井が印象的で、13世紀以降の英国ゴシック様式をよく 表しています。2.中央奥に見える金色の装飾スクリーン・これは クワイヤ・スクリーン(Choir Screen / Rood Screen) と呼ばれる仕切りで、 身廊(Nave)と聖職者の礼拝区画(Choir)を分けています。・ゴシック様式に金色装飾が施されており、その両脇にはモニュメントが配置されています。3.さらに奥に見える高い窓・これは 東端(High Altar / 内陣祭壇) の背後にある大窓(イーストウィンドウ)で、 祭壇正面を照らしています。近づいて。さらにクワイ。ヤ・スクリーン(Choir Screen / Rood Screen) をズームして。1. 中央部(アーチの上の三角形部分)・ゴシック様式の尖塔型装飾(トレーサリー模様と緑・赤・金色の彩色)。・中央には円形のバラ窓風装飾。・これは「祭壇側」と「身廊側」を分ける象徴的な装飾部分。2. 左右の大アーチ(中に彫像モニュメント)・左側(写真左) ・大きな地球儀を支える人物像が特徴。 ・これは天文学・地理学を象徴する寓意像を含むモニュメント。・右側(写真右) ・鎧姿の人物と座る女性像。 ・勇気や徳を寓意化した像。 ・どちらも実際には著名人記念碑の一部(詩人・科学者などのメモリアル)。アイザック・ニュートン卿(Sir Isaac Newton, 1642–1727)の記念碑・墓。上部・黄金の地球儀の上に横たわる女性像は「天文学」を象徴。・地球儀には黄道帯の星座や大航海時代の地図が描かれている。・これはニュートンの「万有引力」や「天体運動の法則」を象徴。中央・ニュートン本人を表す像が、落ち着いた姿勢で左手を頬にあて、右手を書物に置いている。・周囲の小さな天使(プットー)は、天球儀や本を持ち、学問の象徴を示している。下部レリーフ・子供たち(プットー)が様々な科学実験をしている様子が刻まれています。 (例えば、分度器・天体儀・天文学的観測器具などを扱っている)英訳「Here liesIsaac Newton, Knight,who, with almost divine intellect,set forth the motions and shapes of the planets,the paths of comets, and the tides of the ocean,shedding the light of mathematics upon them.He explained the rays of light and the origin of colors,which no one before had even guessed.Diligent, faithful, almost divine interpreterof Nature, of Antiquity, and of the Holy Scripture,he asserted the majesty of Almighty God philosophicallyand expressed the simplicity of the Gospel with humility.Mortals rejoice that there has existedsuch and so great an ornament of the human race.Born 25 December 1642,Died 20 March 1726/7.」 【ここに眠るアイザック・ニュートン卿。ほとんど神に近い精神の力をもって、惑星の運行とその形状、彗星の軌道、海の潮汐を解き明かし、数学の光をもってそれらに照らした。また、光線とそこから生じる色彩を説明し、これを先に推測した者は誰一人いなかった。彼は、自然・古代・聖書の勤勉で忠実、そしてほとんど神のごとき解釈者であり、全能なる神の威光を哲学的に示し、福音の単純さを謙虚に表現した。人類は歓喜す、このように偉大な栄光が人類に存在したことを。1642年12月25日生1726年3月20日没(グレゴリオ暦では1727年)】移動して。「天文学者アイザック・ニュートン卿(Sir Isaac Newton)」の墓の近くにあった窓。この窓は 「ニュートン記念窓(The Newton Memorial Window)」 と呼ばれ、1972年にステンドグラス作家 Hugh Easton によって設計された。・深い青色を基調とした抽象的デザイン:従来の聖書物語や聖人像の図像ではなく、 惑星・星座・天体をイメージしたようなモチーフ。・丸型のメダリオン枠内に球体(地球・月・惑星)が描かれていた。・いくつかの枠には ラテン語や英語の銘文(科学者名や研究成果を示すもの)が刻まれている。ニュートンの科学的業績(重力理論や光学、数学など)を称えるデザイン。ガラスに描かれているのは惑星軌道・光の分散・プリズム効果を抽象的に表したモチーフ。科学者たち(ニュートン、ダーウィン、ケルヴィン卿など)の名も記されていた。右側にあったのがジョゼフ・アディソン伯爵(Earl of Mansfield, William Murray, 1705–1793) の記念碑・墓。・被葬者: William Murray, 1st Earl of Mansfield(1705–1793) イギリスの著名な裁判官。 ロンドン大火後の保険裁判や、奴隷制関連の「サマセット事件(1772)」で 「奴隷はイングランドの土 に足を踏み入れた時から自由である」と事実上の判決を下した ことで知られている と。記念碑の造形: ・中央の人物像:マンスフィールド伯本人。ローブをまとい、落ち着いた姿勢で座っていた。 ・周囲の寓意像(アレゴリー): ・右側に立つ女性像は「正義(Justice)」を象徴。剣と天秤を持つことが多い。 ・左側には「勇気(Fortitude)」または「叡智(Wisdom)」を象徴する女性像が寄り添う。 ・下部には正義を求める人々(しばしば奴隷を象徴する像)が配置され、伯の人権的な判決を 象徴する。 ・上部の横たわる像は「沈思する哲学」または「真理の探求」を示していると解釈される と。ニュートンの墓のすぐ近くの床にあったのが、スティーブン・ホーキング博士の墓。ホーキング博士は理論物理学・宇宙論の分野でブラックホール研究を革新し、「車椅子の天才」として世界的に親しまれた。その墓碑は「科学と人類の知の探求の象徴」として、ニュートンやダーウィンと並び、未来世代に語り継がれる場所となっているのだ。碑文:「Here lies what was mortal of Stephen Hawking」【ここに、スティーブン・ホーキングの肉体が眠る】と刻まれていた。数式:中央にはホーキングが導き出した「ブラックホールの温度」を示す公式が刻まれていた。 T=hc³/8πGMkT:ブラックホールの“温度”(ハッキング温度)h:量子の定数c:光の速さG:万有引力定数M:ブラックホールの質量k:ボルツマン定数この式は、スティーブン・ホーキングが提唱したホーキング放射における黒体(ブラックホール)の温度を求めるためのものです。この式は黒体の質量Mに反比例するため、質量が小さいほど温度が高くなると。すなわち、ブラックホールが「完全に暗黒」ではなく、量子効果によって放射(ホーキング放射)を行い、最終的に蒸発して消える可能性を示したもの と。しかしながらも、全く理解できていないまま書いています!!デザイン:背景には宇宙を象徴する同心円状の模様が描かれ、無限の広がりと彼の理論の 宇宙的意義を象徴しているのだ と。2018年3月に76歳で死去した「車いすの天才宇宙物理学者」スティーブン・ホーキング博士の追悼式が6月15日、ロンドンのウェストミンスター寺院で執り行われた。博士の遺灰は、同寺院に眠るアイザック・ニュートンやチャールズ・ダーウィンら高名な科学者の墓のそばに埋葬された と。写真はネットから。こちらはチャーチル卿は「バトル・オブ・ブリテン」で英国を勝利に導いた指導者であり、この石は「英国の存続を守った戦い」と「チャーチルのリーダーシップ」を共に記念する象徴。なお、チャーチル本人の埋葬地はウェストミンスター寺院ではなく、オックスフォードシャーのブレナム宮殿近くのブレイデン教会墓地にあります。この石は「記念碑」として寺院に置かれています。「REMEMBERWINSTON CHURCHILLIN ACCORDANCE WITH THE WISHES OFTHE QUEEN AND PARLIAMENTTHE DEAN & CHAPTER PLACED THIS STONEON THE TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY OFTHE BATTLE OF BRITAIN15 SEPTEMBER 1965」 【第二次世界大戦時の英国首相、ウィンストン・チャーチル(1874–1965)を記念するもの。エリザベス女王と議会の意向に従い設置されたことを示す。ウェストミンスター寺院の「院長と参事会」によって設置「バトル・オブ・ブリテン(1940年)」の25周年記念にあたる1965年9月15日に設置。】再びステンドグラスを追う。1.左の縦窓(赤衣の人物)・王冠を戴いたように見える人物。・衣は赤+白、足元に王権を象徴する「球体(オーブ)」らしきものが確認できる。・おそらく 聖王・王権に関わる人物(聖エドワード懺悔王や、旧約の王) を表現している。2. 右の縦窓(青衣の人物)・青いローブを着て、右手に長い杖(牧杖に近い形?)を持つ人物。・頭には冠ではなく花冠または聖人の光輪の表現。・書物を持っているようにも見えるので、預言者・使徒・学者聖人 を象徴する人物 と。1. 左の縦窓・王冠を戴いた人物(白+青+赤の衣)。・右手に「笏(王笏・Sceptre)」、左手に「オーブ(宝珠)」を持つ姿。・これは典型的に「キリスト教国王の権威」を表す図像で、聖エドワード懺悔王(Edward the Confessor) を描いている可能性が非常に高いです。 ・ウェストミンスター寺院はエドワード懺悔王が建立したため、彼の像はしばしば ステンドグラスに登場します。2. 右の縦窓・青衣の人物、頭に冠を戴いている。・右手に杖、左手に書物を持っているように見える。・聖母マリア、または別の聖王/聖女(例えば聖マーガレットや聖ヘレナ)の可能性が ありますが、衣の色と書物を持つ姿からは「知恵・教えの象徴となる女性聖人」が 考えられます。人物をズームして。1.左の人物(青衣の王冠人物)・青いローブ+金色の王冠を身につけています。・手には「宝珠(オーブ)」を持ち、王権の象徴を示しています。・足元の銘文には「IN MEMORY OF QUEEN…」と読める部分があり、これは「ある女王を 記念して奉献された窓」であることを示します。 → 人物は 聖王(Edward the Confessor か、あるいは象徴的な王像) の可能性が高い。2.右の人物(赤衣の司教)・赤と白の礼服、司教冠(ミトラ)をかぶっています。・右手に「牧杖(クロージャー)」を持ち、明確に司教(Bishop)を示す姿。・足元の銘文には「LUCIVS FIRST CHRISTIAN KING」 のような文字列が読み取れます。 → これは伝説上の ルキウス王(King Lucius) を指す可能性が極めて高いです。 ・ルキウス王は2世紀ごろ、ブリテンで最初にキリスト教を受け入れた王とされる伝説的人物。人物をズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.09.24

コメント(0)

-

「酔芙蓉」咲く

危険な炎暑の毎日が続いていましたが、今年も、我が家の庭の『酔芙蓉』が漸く毎日花を開き出して来ました。今年の開花遅れについてネットで少し調べてみましたが、次のような結論となりました。(1)水分不足連日の猛暑で土壌の水分が蒸発しやすく、根からの水分吸収が追いつかなくなる ことがあります。水分が不足すると、花を咲かせるためのエネルギーが足りなくなり、 蕾がつく数が減ったり、蕾が途中で枯れてしまったりします。(2)高温ストレス植物も人間と同じように、高温ストレスを受けます。高温が続くと光合成の 効率が落ち、 生育が停滞します。その結果、花のつきが悪くなる、花が小さくなる、 といった影響が 出ることがあります。今年の花は、例年に比べてやや小さいのは事実です。(3)開花時期のずれ今年の異常な暑さによって、開花時期がずれてしまった可能性もあり、 開花が遅れていることもあり、今回はこれに当たると考えます。先週までは熱中症のニュースばかりで、思わず気持ちが塞がることもしばしば。しかし、先週末9月20日の「彼岸の入り」からかなり涼しくなって来ました。「彼岸の入り」とは秋の彼岸の始まりの日で、この慣用句「暑さ寒さも彼岸まで」は、夏の暑さや冬の寒さが彼岸の頃には和らぎ、過ごしやすくなることを意味しています。これは春分の日や秋分の日(彼岸の中日)を境にして、季節の移り変わりを体感できることから生まれた言葉です。そんな時に我が家の花をじっと眺めると、よい意味で「無」になれる、そして時間毎にその花の色が変わって行く姿に、神秘性そして生命力を感じるのです。一昨日の朝も雲ひとつ無い晴天、熱くなりそうな日のスタート。遠く平安の頃から観賞され、人々に愛されて来たという芙蓉の花。古くから栽培されているにもかかわらず、ムクゲと違って変異が出にくく、品種はあまり多くないようです。その数少ない園芸品種の一つがこの『酔芙蓉』。『酔芙蓉』は、朝のうちは純白、午後には淡い紅色、夕方から夜にかけては紅色に変わるのです。酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名がついたといわれています。芙蓉は、全国各地の庭先や公園など、どこででも目にすることができますが、群生している名所となると寺の境内が多いでは。『酔芙蓉』となるとなかなか群生しているところは少なく、千本以上あるところは珍しいようです。『酔芙蓉』の花は短命で、一日花のはかなさに諸行無常の教えを悟り、蓮の花に似て仏教の縁を重ねることが出来るのです。朝の、純白の花です。時間は早朝7:20。純白というより既に淡~~いピンクが。「酔芙蓉」の名前の由来は、朝に純白で咲き始めた花が、時間とともに徐々にピンク色に、そして夕方には濃い紅色へと変化する様子が、酒に酔って顔が赤くなる姿に似ていることからつけられたのだ。この変化は花弁の中のアントシアニンという色素が増加することで起こり、気温にも影響されるのだと。遠くから見ると純白に見えるのですが・・・・。葉の上部の脇に花びらが5枚で椀状の10~15cmぐらいの大輪の花を咲かせています。八重の酔芙蓉もありますが、我が家のものは一重のもの。濃いピンクの部分が花弁化した「雄しべ」そして白い部分が「雌しべ」。そして時間は10:10過ぎ。花片全体が淡いピンクに染まり始めて来ました。頭をもたげているのが雌しべの「柱頭」。我がミツバチが放花中。花粉を求めに来ているのでしょう。ほろ酔い状態。葉は手のひら状に浅く3つから7つに裂け、互い違いに生える(互生)こちらにもミツバチ嬢が。そして14:20過ぎ。だいぶ酔が廻って来ました。花弁(はなびら)全体が濃いピンクに。雄しべ、雌しべの色は変わらないようです。既に酔が廻って、花の形を保てなくなって来たものも。そして既に酔い潰れている花も。16時過ぎ、夕日を浴びて。こちらは完全に酔い潰れて急性アルコール中毒症か?前日からの二日酔いが残っている? 若い頃の自分の姿が重なるのです。そして翌朝には地面に落ちて。以前にも何回か書きましたが酔芙蓉と言えば思い出すのが、高橋治(1929-2015年)の小説「風の盆恋歌」。『死んでもいい。不倫という名の本当の愛を知った今は――。ぼんぼりに灯がともり、胡弓の音が流れるとき、風の盆の夜がふける。越中おわらの祭の夜に、死の予感にふるえつつ忍び逢う一組の男女。互いに心を通わせながら、離ればなれに20年の歳月を生きた男と女がたどる、あやうい恋の旅路を、金沢、パリ、八尾、白峰を舞台に美しく描き出す、直木賞受賞作家の長編恋愛小説。』富山県八尾市で開かれる「おわら風の盆」👈️リンク を主な舞台として、お互い家庭を持つ男女の悲恋を描いた物語。「風の盆」とは9月の初め二百十日の風の吹く頃、収穫前の稲が台風などの被害に遇わないように祈る祭。盆と云うから先祖や故人を偲ぶ行事かと思っていましたが、豊作を願う祭なのです。その割には静かな祭で、哀調を帯びた三味線と胡弓の伴奏に合わせて越中おわら節が淡々と唄われ、編み笠を深くかぶった男衆や女子衆が、うつむき加減に顔を隠すようにして踊ります。初秋の越中の里に哀調漂わせて唄い踊られる風の盆、その幽玄で美しい世界が、小説の中で見事に描かれています。さらに度々登場するのが酔芙蓉。朝白く咲き夕方赤くなって散っていく一日花、意識下に死を想いながら夢とうつつの間を行き来する二人、その生の儚(はかな)さ、哀しさを象徴しているのです。そして、石川さゆりの「風の盆恋歌」👈️リンク 作詞:なかにし礼 作曲:三木たかし♪♪♪蚊帳の中から 花を見る咲いてはかない 酔芙容若い日の 美しい私を抱いて ほしかったしのび逢う恋 風の盆 私あなたの 腕の中跳ねてはじけて 鮎になるこの命 ほしいならいつでも死んで みせますわ夜に泣いてる 三味の音 生きて添えない ニ人なら旅に出ましよう 幻の遅すぎた 恋だから命をかけて くつがえすおわら恋唄 道連れに♪♪♪そして牧野富太郎の歌『我が庭に 咲きしフヨウの 花見れば 老ひの心も 若やぎにけり』が好きな酒好きの私 なのです。 ・・・おわり・・・

2025.09.23

コメント(1)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その87): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-2

この像は、ジョージ・キャニング(George Canning, 1770–1827)。・イギリスの政治家・首相。・外交官としても名高く、19世紀初頭に外務大臣を務めました。・アメリカ大陸の独立国に対する承認を推進し、モンロー主義にも影響を与えたことで知られます。・1827年に短期間だけ首相を務めましたが、在任中に急逝しました。・制作:リチャード・ウェストマコット(Richard Westmacott)・除幕:1832年パーラメント・スクエアに建てられた最初の像であり(1832年設置)、広場における記念像の先駆けとなりました。マハトマ・ガンディー像 (Mahatma Gandhi, 1869–1948)。・建立年:2015年・彫刻家:フィリップ・ジャクソン (Philip Jackson)・位置:チャーチル像に対面する位置、ネルソン・マンデラ像の近く(広場南寄り)・特徴: ・伝統的なインドの衣(ドーティ)をまとい、落ち着いた姿で立つ。 ・静かで精神性を象徴する姿が強調されている。・意義: ・インド独立運動の指導者であり、非暴力・不服従運動を世界に広めた人物を称えて建立。 ・インド政府からの寄贈によるもので、イギリスとインドの歴史的関係を象徴する存在。エイブラハム・リンカーン像 (Abraham Lincoln, 1809–1865)。・建立年:1920年(アメリカ合衆国からイギリスへの贈呈)・彫刻家:オーガスタス・セント=ゴーデンス (Augustus Saint-Gaudens) の原型を基にした鋳造・特徴: ・片手を横に垂らし、もう片方の手で衣を持つ、落ち着いた立ち姿。 ・背後の椅子(議長席のような意匠)が特徴的。・意義: ・アメリカ合衆国第16代大統領として、奴隷解放宣言や南北戦争での指導で知られる人物を称える。 ・アメリカとイギリスの友情の象徴として設置。ネルソン・マンデラ像 (Nelson Mandela, 1918–2013)。・建立年:2007年・彫刻家:イアン・ウォルターズ (Ian Walters)・特徴: ・両手を広げ、演説中の姿を強調した自然なポーズ。 ・彼が好んで着用していた「マディバ・シャツ(Madiba shirt)」姿で表現されている。・意義: ・南アフリカの反アパルトヘイト闘争の指導者であり、初の黒人大統領となった人物を称える。 ・「自由と和解の象徴」として、英国における人権と民主主義の価値を示す記念碑像の配置図をネットから。・北東(Parliament側) ・チャーチル像(Winston Churchill)・北辺(英国首相などの列) 左から順に: ・パーマストン卿像(Viscount Palmerston) ・ダービー伯像(Earl of Derby) ・スムッツ像(Jan Smuts) ・ロイド・ジョージ像(David Lloyd George)・南西側 ・ネルソン・マンデラ像(Nelson Mandela)・西側 ・ディズレーリ伯爵像(Benjamin Disraeli) ・ロバート・ピール像(Sir Robert Peel)・南東(Houses of Parliament側、噴水手前) ・リンカーン像(Abraham Lincoln)そして 新しく加わった像:・南辺中央 に、ミリセント・ギャレット・フォーセット像(Millicent Fawcett) が設置されていた。パーラメント・スクエア(Parliament Square)広場からエリザベスタワー(通称ビッグ・ベン)と国会議事堂(パレス・オブ・ウェストミンスター) を背景にして。手前に掲げられている旗は、イギリス連邦(Commonwealth of Nations)加盟国の国旗。イギリス最高裁判所(The Supreme Court of the United Kingdom)。・場所:ロンドンのウェストミンスター地区、国会議事堂(ビッグベン)や ウェストミンスター寺院のすぐ近く。・建物名:もともとは「ミドルセックス・ギルドホール(Middlesex Guildhall)」として 建てられた建物で、1906~1913年に建設されたネオ・ゴシック様式の建築。・現在の役割:2009年から改装され、イギリスの最終上訴裁判所である「英国最高裁判所」として 使用されています。・特徴: ・白いポートランド石による壮麗な外観。 ・正面入口上部には彫刻が多く施されており、法律や正義を象徴する像や装飾があります。 ・建物内部には裁判所の公開ギャラリーや展示スペースもあり、観光客も見学可能。背景に見えている丸屋根の建物は メソジスト・セントラル・ホール (Methodist Central Hall Westminster)イギリス最高裁判所(UK Supreme Court) の塔部分をクローズアップ。1.塔のデザイン・ネオ・ゴシック様式で、直線的な垂直ラインを強調した堅牢な印象の塔。・四隅には小塔(角塔)があり、中世の城郭建築を思わせるデザインに。2.装飾帯(フリーズ)・塔の上部には彫刻帯(フリーズ)があり、植物文様や人物像が配置。・これは「法と正義」を象徴する寓意彫刻で、建物全体に散りばめられていた。3.ユニオン・ジャック(Union Flag)・塔の頂上にはイギリス国旗(Union Jack)が掲げられていた。・最高裁判所が「国家の法の最終権威」であることを示す象徴的な掲揚。4.開口部(アーチ窓)・塔の中央には大きな開口部があり、鐘楼のように空間が抜けていた。・実際には鐘は設置されていないが、ゴシック建築の「鐘楼(Bell Tower)」を模したデザイン。そしてウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)北翼廊(North Transept)正面 を外から見る。移動して、以下ネットから。・左側の尖塔 ・正面の左(北)に立つ高い方の尖塔(ピクナル)。・右側の尖塔 ・西正面の右(南)に立つ高い方の尖塔(ピクナル)。 ・左塔と対称をなす。・北翼廊の大扉口(ポータル) ・下部に三連の尖頭アーチ形入口(ポータル)があり、それぞれに装飾的なタンパン (半円形や三角形の彫刻部分)が見えた。 ・中央扉が最も大きく、両脇にやや小さい入口が対になっています。・ 大バラ窓(North Rose Window) ・大扉口の上にある大きなゴシック様式の大きな「ステンドグラス バラ窓(ローズウィンドウ)」 ・ステンドグラスは13世紀のゴシック様式を模しつつ、19世紀ヴィクトリア朝の修復によるもの。 ・聖書の物語や歴代の聖人が鮮やかな色彩で描かれています。 ・西日を受けて堂内を美しく照らします。・王の彫像群(Kings & Saints Statues) ・西正面の扉上部の壁龕(にち)に並ぶ像。 ・イギリス史上の王や聖人、殉教者などを表している。 ・1998年には「20世紀の殉教者」像(マルティン・ルーサー・キング、マクシミリアノ・コルベ 神父など)が新たに加わった。・中央尖塔飾り(Pinnacle / Central Decoration) ・西正面中央上部にある尖塔状の飾り。 ・左右の塔と全体のバランスを整える要素。 ・細かいトレーサリー(石の透かし彫り)が特徴。近づいて。北翼廊正面の中央扉口(North Transept Central Portal) のクローズアップ。ゴシック建築特有の「タンパン(tympanum:三角形の半円形彫刻部分)」と「聖人像」が見えていた。1.タンパン上部のキリスト像・最上段中央に座すのは 栄光のキリスト(Christ in Majesty)。・手を挙げて祝福の姿勢をとり、両脇には天使たちが控えています。2.中段の十二使徒像・キリストの下の列には、**十二使徒(Twelve Apostles)**が並び、巻物や書物を持って 立っています。・ゴシック様式の典型的な「最後の審判」関連の構図を思わせます。3.下段の聖人・旧約の人物たち・さらに下には旧約聖書や歴史上の聖人たちが彫刻され、聖堂に入る人々を迎える象徴的存在と なっています。4.中央柱像(トランソン像)・両扉の間の中央柱(trumeau)に立つのは、聖母子像(Virgin and Child)。・聖母マリアが幼子イエスを抱いており、入口を通る信徒を見守ります。5.アーチの装飾(Archivolts)・アーチ部分(アーキヴォルト)には、小さな円形の中に多数の彫像(預言者、天使、聖人、 寓意像)が並んでいます。・外周に向かって同心円状に配置され、荘厳な「天国の階層」を表す典型的なゴシック意匠。移動して。ウェストミンスター寺院 北翼廊中央扉口のトランソン像(Trumeau Figure)、つまり 聖母子像(Virgin and Child)。1.像の位置・これは三連扉口の中央の「柱(trumeau)」に設置されています。・大扉の中央支柱に立つ像は、ゴシック建築では「教会の守護者」として極めて象徴的な役割を 担います。2.聖母マリア・聖母は優雅な衣をまとい、片腕で幼子イエスを抱いています。・もう一方の手にはしばしば「花(バラや百合)」を持つ姿で表され、純潔と信仰を象徴します。・この像では、マリアの手元に花束(恐らくバラ)が確認できます。3.幼子イエス・イエスは冠をかぶり、右手を軽く挙げる祝福のポーズをしています。・左手には巻物や小さな球体(オルブ=世界の支配権を象徴する球体)を持つ場合もありますが、 この像は手を開いた自然な仕草に見えます。・王冠を戴くことから「王なる救い主(Christ the King)」の意味が強調されています。4.建築装飾との一体化・像の上には小さな尖塔型の天蓋(バルダキン)が彫刻され、まるで聖母子を神殿に祀るかの ように強調。・周囲の細やかな葉飾りやパターンと一体化し、「聖なる門を通過する者を守護する聖母」の 役割を果たします。北翼廊の大バラ窓(North Rose Window)を見上げてズーム。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の北側身廊(North Nave Aisle)の外観 。先ほどの「北翼廊(North Transept)」のすぐ東側から東方(内陣方向)へと続く部分。二層構造となっており、下層は大きな尖頭アーチ窓(ステンドグラス)、上層は小型の丸窓(ローズレット/円窓)を含む二連窓の組み合わせとなっていた。 典型的なゴシック様式の「高窓+側廊窓」のリズムを示している と。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)入口付近の案内看板。看板の構成(左から右へ)1.左端パネル ・"Come and be inspired by a thousand years of history." → 「1000年の歴史に触れ、感動してください。」2.左から2番目 ・"We’re usually open for visiting from Monday – Saturday. Tickets are available at westminster-abbey.org or at the door." → 「通常、月曜から土曜に拝観いただけます。チケットは公式サイトまたは入口で購入できます。」3.中央 ・"We hold services here every day and you are welcome to join us." → 「ここでは毎日礼拝が行われています。ぜひご参加ください。」4.右から2番目 ・"For more information about visiting and worshipping with us, please see our website and social media channels." → 「拝観や礼拝に関する詳しい情報は、公式ウェブサイトやSNSをご覧ください。」5.右端 ・白文字で "Entrance →"(矢印付き) → 入場口を案内。ウェストミンスター寺院前の広場(Dean’s Yard / Broad Sanctuary 付近)から見た建物群。正面に写っているのは Dean’s Entrance(ディーンの門/ウェストミンスター寺院参事会関係の建物)1.中央のゴシック風建物・これは Sanctuary / Abbey Offices(ウェストミンスター寺院関連の事務棟・住居)。・ヴィクトリア朝ゴシック様式(19世紀)の建物で、尖頭アーチの入口、装飾的な窓、 城郭風の小塔が特徴。・入口は「Dean’s Entrance(参事会入口)」とも呼ばれ、僧院・参事会施設に通じる。2.右奥の白い覆い・修復工事中の建物(写真右手)。足場と白いシートで覆われています。3.右端の石柱(Victoria Tower Gardens側の記念碑)・ゴシック風の尖塔型モニュメント。・これは「The Column of St George」ではなく、The Westminster Column / Queen Victoria Memorial に類するもの。周辺には複数の記念碑が並んでいます。4.左端の石塀・ウェストミンスター寺院回廊(cloister)へと続く石造の境界壁。5.手前の広場・観光客が集まる Broad Sanctuary(ブロード・サンクチュアリ) の一角。・ウェストミンスター寺院参観の出入りや、観光ツアーの集合場所として使われていた。ウェストミンスター寺院前の広場(Broad Sanctuary / Parliament Square の西側) に立つ有名な記念柱・「The Crimean War Memorial(クリミア戦争記念柱)」。・建立:1861年・場所:ウェストミンスター寺院の北西側(Broad Sanctuary広場)・制作者:ジョージ・ギルバート・スコット(Sir George Gilbert Scott)設計・形式:高い赤色花崗岩のコリント式円柱クリミア戦争記念柱(Crimean War Memorial)の 上部像の一体をズームして。・王冠を戴いた人物:イングランド王・聖王エドワード(Edward the Confessor, 1042–1066) 長い髭をたくわえ、王冠をかぶって玉座に座る姿。・ウェストミンスター寺院を創建した君主として知られる。・右手に笏(sceptre/王笏) を持ち、左手は巻物または書物を押さえる姿勢。・周囲は小さなゴシック様式の天蓋(バルダキン)で飾られている。・像の台座部分に刻まれている文字は 「EDWARD THE CONFESSOR(聖王エドワード証聖王)」。こちらはヘンリー6世(Henry VI, 1421–1471)・在位:1422–1461, 1470–1471(イングランド王)・背景:ランカスター家の王として即位。しかし薔薇戦争の渦中にあった不遇の王。・信心深い人物として知られ、カリスマ的な敬虔王とみなされました。・学問振興に尽力し、イートン校やケンブリッジ大学キングス・カレッジを創設。・王としては政治的に弱く、最終的にヨーク家に敗れ、ロンドン塔で非業の死を遂げます。・没後、聖人視されることもあり(非公式の聖人として崇敬)。クリミア戦争記念柱(Crimean War Memorial)基壇部分の碑文。「To the memory of those educated at Westminster School who died in the Russian andIndian wars (1854–1859),whether on the battlefield or from wounds or sickness.Some were in early youth, others full of years and honours,but all alike gave their lives for their country.This column was erected by their old schoolfellows,as a token of sorrow for their loss, of pride in their valour,and in the firm assurance that the remembrance of their heroism,in life and in death, will inspire their successors at Westminsterwith the same courage and self-devotion.」【1854年から1859年のロシア戦争(クリミア戦争)およびインド戦争において、戦場で、あるいは負傷や病で命を落としたウェストミンスター・スクールで学んだ者たちを追憶して。若くして倒れた者も、長く生きて名誉を得た者もいたが、いずれも等しく祖国のために命を捧げた。この記念柱は、彼らの旧友・同窓生たちによって建てられた。その死を悼み、勇敢さを誇り、そして確信をもって願う。彼らの英雄的精神の記憶が、生涯と死を通じて、後に続くウェストミンスターの者たちを奮い立たせ、同じ勇気と献身を抱かせることを。】 ウェストミンスター寺院のすぐ近くにあった「Methodist Central Hall Westminster(メソジスト・セントラル・ホール・ウェストミンスター)」。1.メソジスト教会の本拠・世界メソジスト協議会(World Methodist Council)の主要施設。・礼拝堂として機能すると同時に、キリスト教活動の拠点。2.国際会議の場・1946年:国際連合第一回総会の開催地。・以降も世界的会議・集会に利用される。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の西正面(West Front)。西正面(West Front)であるが、地理的には南側にあたる場所にあった。中世ヨーロッパの大聖堂は 原則として東向きに建てられた。すなわち、祭壇(High Altar)があるのが「東端」=キリスト復活の象徴。参拝者は西から入り、東を向いて祈る形。そのため、入口がある正面は「西正面(West Front)」 と呼ばれるのが伝統であると。ここが、観光客が入場する主要なファサードで、二本の塔を持つ荘厳な立面が特徴。1.二本の西塔(West Towers)・左右にそびえる高さ約69mの二本の塔。・18世紀(1722–1745)に建設。建築家ニコラス・ホークスムーア(Nicholas Hawksmoor)の設計。・ゴシック様式に合わせてデザインされましたが、実際はジョージアン期の後補部分。2.大窓(Great West Window)・正面中央にある大きな窓。・19世紀のヴィクトリア朝ゴシック修復時にステンドグラスが入れられた。・王室や聖人の姿が描かれている。3.三連ポータル(Entrance Portals)・下部に3つの入口。中央扉は最も大きく、主要な入場口。・扉上部のタンパンには彫刻装飾が施されている。4.彫像列(Kings and Queens Statues)・扉上部、横一列に彫像が並ぶニッチ(小壁龕)が設けられている。・これは20世紀に追加された「20世紀の殉教者たち(The Modern Martyrs)」の像。 例:マキシミリアノ・コルベ神父(アウシュヴィッツ殉教)、マルティン・ルーサー・キング・ ジュニアなど。5.時計とバラ窓・左塔に時計、右塔に小さなバラ窓が設置されている。・機能的かつ装飾的要素として左右対称性を補強。西正面(West Front)をズームして。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)西正面(West Front)中央扉の上部に並ぶ像列。・これは 「20世紀の殉教者たち(The Ten Modern Martyrs)」 の像群です。・1998年に設置された比較的新しい彫刻で、聖人像ではなく「20世紀に信仰や正義のために殉じた 人物」を称えていた。・上段に英国王室の紋章や紋章群が並んでいた。並ぶ人物(左から右へ)👈️リンク1.マキシミリアノ・コルベ(ポーランドのカトリック司祭、アウシュビッツで犠牲に)2. マニコ・ダニエル (コンゴの殉教者)3.ワン・ジーメン(中国のルター派殉教者)4.グランド・ダッチェス・エリザヴェータ・ロマノヴァ(ロシア正教)5.マルティン・ルーサー・キング Jr.(アメリカの公民権運動指導者)6.オスカー・ロメロ大司教(エルサルバドル、虐殺された大司教)7.ディートリヒ・ボンヘッファー(ドイツの神学者、ナチスに処刑)8.エスター・ジョン(パキスタンのキリスト教徒女性殉教者)9.ルシアン・タピエディ(パプア・ニューギニアの殉教者)10.ヤンニ・ラウェンス(南アフリカの反アパルトヘイト活動家)この像列は、中世の聖人列ではなく 現代までの信仰・人権・正義のために命を捧げた人物を称える というメッセージを持つ、ウェストミンスター寺院の中でもとても象徴的な新しい装飾。左から3体を。1.マキシミリアノ・コルベ(ポーランドのカトリック司祭、アウシュビッツで犠牲に)2. マニコ・ダニエル (コンゴの殉教者)3.ワン・ジーメン(中国のルター派殉教者)こちらは、左から3~7番目(ネットから)。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) の掲示板にある 礼拝スケジュール表(1–8 June 2025)。・期間:2025年6月1日(日)〜6月8日(日)・対象:訪問者向けに「毎日の礼拝時間」や「特別行事」の予定を知らせる掲示・曜日ごとに欄があり、以下のような情報が記されています ・時間(例:11:30am、3:00pm など) ・礼拝の種類(Holy Communion, Matins, Evensong, Sung Eucharist など) ・場所(Nave, High Altar, St Faith’s Chapel など) ・音楽隊(Choir of Westminster Abbey など) ・特別な式典や記念日の明記・主な礼拝の種類 ・Holy Communion(聖餐式):キリスト教の中心的な儀式 ・Matins(朝の祈り) ・Sung Eucharist(聖餐式、合唱付き) ・Evensong(夕の祈り、合唱隊による) ・Organ Recital(オルガン演奏会) などウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の南側(クロイスター側)外観を。・右側(大きな建物) ゴシック様式の ウェストミンスター寺院の南側外壁。 高窓(トリフォリウムのステンドグラス)や、飛梁(フライング・バットレス)がよく見えた。 画面手前は 南翼廊(South Transept) にあたる部分で、この奥に「詩人のコーナー (Poets' Corner)」があった。・左奥の建物 これは St Margaret’s Church(聖マーガレット教会)。 ウェストミンスター寺院の付属教会として、長く「国会議員の教区教会」とされてきた建物。 寺院と並んでユネスコ世界遺産に含まれています と。廻り込んで。St Margaret’s Church(聖マーガレット教会) 。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)のすぐ隣に建っていた。聖マーガレット教会(St Margaret’s Church)の概要・創建:12世紀末(約1150年頃)、ベネディクト会修道士たちが近隣の信徒のために 建てたのが起源。・現在の建物:主に 1486–1523年 に再建された後期ゴシック様式(垂直様式)。 その後も修復・改築が繰り返され、現在の姿になっています。・位置関係:ウェストミンスター寺院の西側に隣接し、両者は同じ敷地に立っています。・役割:ウェストミンスター寺院は国王の戴冠式・王室行事・国家的儀式に使われるため、 一般の地域住民はここで礼拝しました。のちに 英国国会議員の教会 (the parish church of the House of Commons) としても用いられた。セント・マーガレット教会(St Margaret’s Church, Westminster Abbey)の鐘楼(タワー部分)を見上げて。15世紀後期から16世紀初頭に建てられたゴシック様式。現在の建物は1523年に奉献された。塔の四面に青い文字盤の時計が設置されているのが特徴で、訪問者に時間を知らせていた。塔は垂直に伸びる窓と、塔頂部の角に小さなピナクル(尖塔)が配置されていた。「St Margaret’s ChurchWestminster AbbeyVisitors are welcome to this beautiful church. The present building, consecrated in 1523, is the third on the site. Since 1614 St Margaret’s has been the church of the House of Commons.Windows commemorate Caxton and Milton, who worshipped here, and Raleigh, who is buried in front of the altar, under the glorious window made for King Henry VIII and Catherine of Aragon in c1520.After about nine hundred years of service as a parish church for the people of Westminster, St Margaret’s was placed under the care of the Dean and Chapter of Westminster by Parliament in 1973.It is still in regular use for worship and for recitals of music.」【聖マーガレット教会(ウェストミンスター・アビー)この美しい教会へようこそ。現在の建物は1523年に聖別されたもので、この地に建てられた3代目の教会です。1614年以来、聖マーガレット教会はイギリス下院の教会として用いられてきました。内部の窓は、ここで礼拝したキャクストンとミルトンを記念し、また探検家ローリー卿は祭壇前に葬られています。その上には、1520年頃にヘンリー8世とアラゴンのキャサリンのために造られた壮麗なステンドグラスが輝いています。約900年にわたってウェストミンスター市民のための教区教会であった聖マーガレット教会は、1973年に議会の決定によりウェストミンスター寺院の学頭団の管理下に置かれました。現在も礼拝や音楽のリサイタルの場として活用されています。】 この建物は イギリスの最高裁判所(The Supreme Court of the United Kingdom)。建物の概要・名称:Middlesex Guildhall(旧名)/現在は「最高裁判所(UK Supreme Court)」・場所:ウェストミンスター寺院の向かい、国会議事堂(Parliament Square)の北西角に位置・建設:1906–1913年に建設、ネオ・ゴシック様式の公共建築・用途:かつては Middlesex 郡の治安判事裁判所として使われ、その後 2009年に大規模改修を経て 「英国最高裁判所」として開所建物の特徴・外観は 白いポートランド石を使ったネオ・ゴシック様式・正面中央にバルコニー、上部には細かいゴシック装飾(トレーサリーや尖塔状の装飾)・屋根上には ユニオンフラッグ(英国国旗) が掲げられていた・内部には歴史的なステンドグラスや彫刻も残されており、裁判所としての機能に合わせつつ 文化財的価値も持つ建物ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の西正面ファサード。再びビッグ・ベン(エリザベス・タワー)を見る。右側:エリザベス・タワー(通称ビッグ・ベン)。 奥には英国国会議事堂(パレス・オブ・ウェストミンスター)が連なっていた。中央広場:芝生の一帯は Parliament Square(国会議事堂広場)。ここには各国の指導者や 偉人の銅像が多数立ち並んでいます(チャーチル、ネルソン・マンデラ、ガンディーなど)。左奥:白いドーム屋根を持つ建物は、政府関連施設や歴史的な建物が並ぶエリア (TreasuryやWhitehall方面)。旗:広場の周囲に多くの国旗が掲げられていた。 特別な式典や議会関連行事、あるいは国際的な記念日の際に掲揚されることがあるとのこと。ウェストミンスター寺院周辺に設置されている案内板(観光解説サイン)。黒地に線画のレリーフが刻まれており、視覚障害者にも触れて理解できるように設計された「触知案内板(tactile information board)」となっていた。1.上段中央の大きな線画パノラマ・周囲の街並み・建物・人々(パレードの様子や観光風景)を線画で表現。・観光名所が立体的に配置され、位置関係が理解できるようになっています。2.下段のランドマーク紹介・左から順に、主要な建築物や記念碑の図と名称が刻まれています: ・ネルソン記念柱(Nelson’s Column) ・バッキンガム宮殿(Buckingham Palace) ・女王陛下の紋章(Royal Arms / Queen’s Emblem) ・ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) ・そのほか、議会関連の建物や記念像3.右端:地図・ロンドン中心部(ウェストミンスター地区)の地図が刻まれており、位置を点字とともに 確認できるようになっています。4.左端:説明文と点字・英語による解説文の下に点字が併記されています。・点字は視覚障害者向けの情報提供を目的としており、場所の歴史や建築の意義を要約。「Royal Wedding 2011Broad Sanctuary links Parliament Square to Victoria Street. It is also part of the ceremonialroute to Westminster Abbey. On 29 April 2011 Prince William of Wales (newly created Dukeof Cambridge) arrived here to marry Miss Catherine Middleton, and the couple wereconveyed past this spot in the 1902 State Landau on their way back to Buckingham Palaceafter the wedding service was completed at the Abbey.This is also the route taken by the Gold Coach in the Coronation procession, when newsovereigns come to Westminster Abbey to be anointed and crowned. In April 2002 thefuneral procession of Queen Elizabeth The Queen Mother moved slowly past this spotfrom Westminster Hall to the Abbey.The Abbey Church of Westminster was consecrated in 1065, and the following yearEdward the Confessor was buried here. It became the resting place of most English Kingsand Queens from Henry III in 1290 to George II in 1760. Thirty-nine English Sovereignshave been crowned here, and, since 1919, the Abbey has been the setting for a numberof royal weddings, including that of The Princess Elizabeth and The Duke of Edinburghin 1947.Nearby is 16th century St Margaret’s Westminster, where fashionable weddings and parliamentary memorial services are held. Westminster Hospital stood on the site wherenow the Queen Elizabeth II Conference Centre is.Originally built in 1834, the hospital was founded as a Charitable proposal for relievingthe sick and needy and their distressed persons. It was a handsomely castellatedneo-Gothic building, which was finally demolished in 1950. It must have looked similar tothe neo-Gothic 1913 building which now houses the Supreme Court.」 【内容要約(日本語)・2011年のロイヤル・ウェディング 2011年4月29日、ウィリアム王子(ケンブリッジ公)とキャサリン・ミドルトンの結婚式が ウェストミンスター寺院で行われ、この場所を通り、1902年製のステート・ランドー馬車で バッキンガム宮殿へ戻った。・戴冠式・葬列の経路 ゴールド・コーチによる戴冠式行列もこのルートを通り、2002年4月にはエリザベス皇太后の 葬送行列もここを通過した。・ウェストミンスター寺院の歴史 ・1065年に聖別。翌年にエドワード証聖王が埋葬。 ・以降、1290年ヘンリー3世から1760年ジョージ2世まで、イングランド王室の主要な埋葬地に。 ・39名の君主が戴冠し、1919年以降は多数のロイヤル・ウェディングの舞台に。 ・例:1947年エリザベス王女とフィリップ殿下の結婚式。・周辺の建物 ・16世紀建立のセント・マーガレット教会:社交界の結婚式や議会追悼礼拝の場。 ・かつてのウェストミンスター病院(1834年創設):慈善目的のネオ・ゴシック建築、1950年に 取り壊され、現在はエリザベス女王会議センター。 ・病院の外観は、現在英国最高裁判所が入る1913年のネオ・ゴシック建物に似ていたとされる。】黒色レリーフ式案内板の 下段部分(ランドマーク紹介)。視覚障害者向けに凹凸で刻まれていて、触って確認できるようになっていた。上段のパノラマ線画では、実際の街並み(人の行列や馬車、建物群)が表されており、下段ランドマークとの対応関係を理解できるようになっていた。下段に刻まれているランドマーク(左から右へ)1.Nelson’s Column(ネルソン提督記念柱)・トラファルガー広場に建つ有名な記念柱。・ナポレオン戦争で活躍したネルソン提督を顕彰。2.Central Hall Westminster(セントラル・ホール・ウェストミンスター)・1912年完成のメソジスト系会議ホール。・国際会議・式典の会場としても有名。3.The Queen Elizabeth II Conference Centre(エリザベス女王会議センター)・1986年開設。国際会議、展示、式典が行われる大規模施設。・ウェストミンスター寺院の向かいに位置。4.The Supreme Court(英国最高裁判所)・2009年設立。建物自体は1913年完成のネオ・ゴシック様式。・旧ミドルテンプル病院の跡地に立つ。5.Memorial to the Women of World War II(第二次世界大戦における女性の記念碑)・2005年に建立された戦争記念碑。・戦時中に従軍・労働に従事した女性たちを顕彰。6.Westminster Abbey(ウェストミンスター寺院)・1065年に奉献。歴代英国君主の戴冠式・結婚式・葬儀の場。・王室と国家の象徴的な宗教施設。7.簡略地図(Map)・案内板の右端に、周辺地図が刻まれている。黒色レリーフ式案内板の 地図部分(Jubilee Walkway / ジュビリー・ウォークウェイの案内図)・ジュビリー・ウォークウェイは、ロンドン市民や観光客が徒歩で主要スポットを巡れる 「都市の記念回廊」。・ロンドン中心部を走る Jubilee Walkway(ジュビリー遊歩道) のルートマップ。・テムズ川に沿ってカーブした経路が描かれ、主要な観光地やランドマークが線画で示されていた。「The Jubilee Walkway was established to commemorate the Silver Jubilee of Her MajestyQueen Elizabeth II in 1977.It is one of London’s premier walking trails, passing many historic buildings and views.」【ジュビリー・ウォークウェイは、1977年のエリザベス女王在位25周年(銀婚式)を記念して 設けられました。 ロンドンの主要な遊歩道の一つで、歴史的建造物や名所を巡ることができます。】と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.09.23

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その86): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-1