PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

保土ヶ谷駅まで更に歩くことに急遽変更。

浅間神社参道入口。

「ここから境内に入れます。急階段のため手すりにつかまりゆっくり上がって下さい。」と

『浅間神社(せんげんじんじゃ)』拝殿。

浅間神社は神奈川県横浜市西区にある神社。

旧・芝生村(しぼうむら、現在の浅間町)の鎮守であった。

横穴古墳が密集する袖すり山と呼ばれる丘の上に立地している。承暦 4

年( 1080

年)、

源頼朝が浅間神社を勧請して造営されたと伝えられる。

当地は袖ヶ浦(入江)に面した帷子川の河口港として栄え、江戸時代は東海道五十三次の

神奈川宿と程ヶ谷宿の間の宿であった。

幕末の横浜開港の際には、当社門前より横浜(現・関内)に到る「横浜道」が整備された。

関東大震災や太平洋戦争で社殿は焼失し、現在の社殿は昭和戦後になって再興されたものである。

「芝生(しぼう)」は縁起が悪いため、この神社にちなんで浅間町と改名されたと。

祭神に木花咲耶姫命(このはなさくやひめ)、相殿に天照大神(あまてらすおおみかみ)と

武甕槌命(たけみかづちのみこと)を祀る。

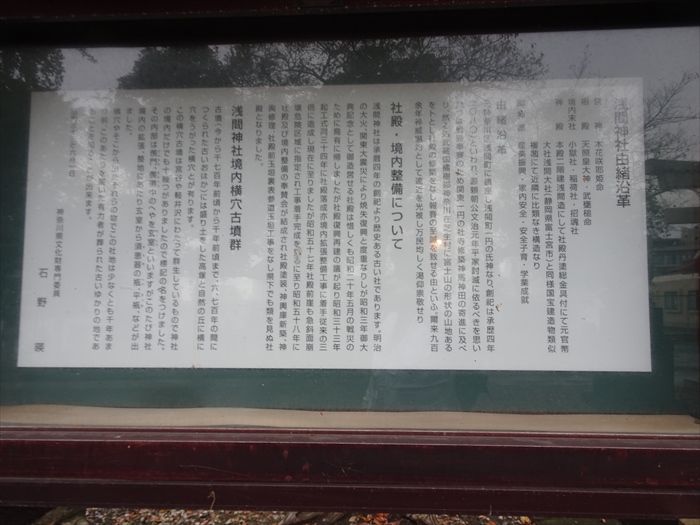

『浅間神社由緒沿革』。

『浅間神社境内横穴古墳群』。

『稲荷社』。

『招魂社』。

『浅間神社と富士の人穴』

境内西側にあった横穴古墳のひとつで、富士山につながると伝えられていた。

江戸時代は名所となっていたが、周辺の開発によって取り壊されたと。

洪福寺松原商店街を進む。

横浜市西区と保土ヶ谷区にまたがる市場みたいな商店街。

『東海道保土ヶ谷宿周辺散策案内図』

神奈川宿からの旧東海道は追分で八王子道が分岐し、国道16号線と交わるところから

初期の東海道となり、帷子川には古町橋が架かっている。

旧東海道・程ヶ谷宿の街道が追分から真直ぐに付替えられた際に、帷子川に架けられたのが

帷子橋である。古町橋に対して新町橋とも呼ばれ、あるいは大橋とも呼ばれていた。

しかし、昭和39年に帷子川の流れが相鉄線天王町駅南側から現在のような北側に付替えられた。

旧東海道の松原商店街をさらに保土ヶ谷駅方面へ。

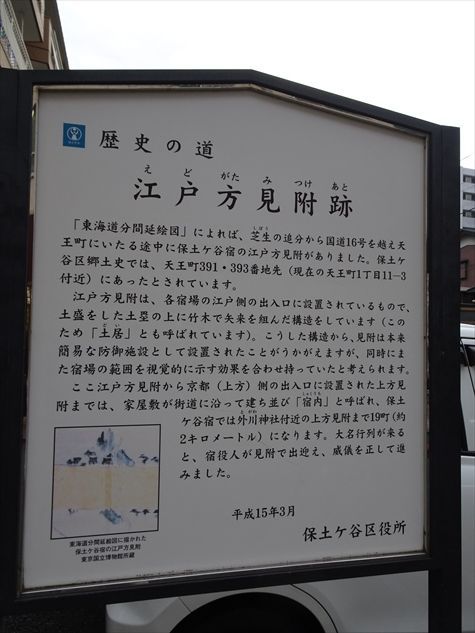

『江戸方見附跡』

「「東海道分間延絵図」によれば、芝生の追分から国道16号を越え天王町にいたる途中に

保土ケ谷宿の江戸方見附がありました。 保土ケ谷区郷土史では、天王町391・393番地先

(現在の天王町1丁目11-3付近)にあったとされています。

江戸方見附は、各宿場の江戸側の出入口に設置されているもので、土盛をした土塁の上に

竹木で矢来を組んだ構造をしています(この ため「土居」とも呼ばれています)。

こうした構造から、見附は本来簡易な防御施設として設置されたことがうかがえますが、

同時に また宿場の範囲を視覚的に示す効果を合わせ持っていたと考えられます。

ここ江戸方見附から京都(上方)側の出入口に設置された上方見附までは、家屋敷が街道に

沿って建ち並び「宿内」と呼ばれ、保土ケ谷宿 では外川神社付近の上方見附まで19町

(約キロメートル)になります。

大名行列が来ると、宿役人が見附で出迎え、威儀を正して進みました。」と。

天王町の商店街をさらに進む。

『橘樹神社(たちばな じんじゃ)』。

祇園社、牛頭天王社、天王宮、橘樹社と変遷し、大正 10

年( 1921

年)に橘樹神社となった。

当地名の天王町は、旧社名に由来する。

創建は文治 2

年( 1186

年) 、京都祇園社(現在の八坂神社)の分霊を勧請奉祀したと伝えられる。

手水舎。

橘樹神社(牛頭天王社)拝殿。

素盞嗚尊(すさのおのみこと)を祀る。

『明治天皇東幸遺蹟碑』

帷子(カタビラ)川の下流側。

保土ケ谷区を南東に流れ、横浜駅東口を取りかこむように流れ、西区のみなとみらい地区と

神奈川区のポートサイド地区にまたがる場所で横浜港に注ぐ川。

帷子(カタビラ)川の上流側。

『歴史の道 旧東海道』道標看板。

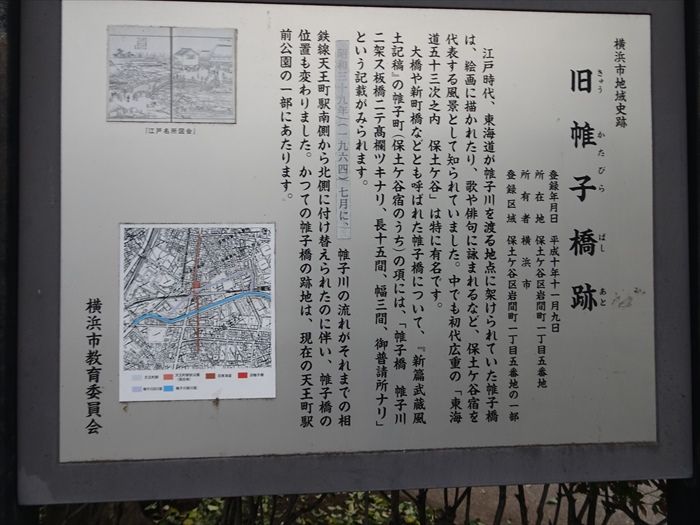

『旧帷子橋跡』

江戸時代、東海道が帷子川を渡る地点に架けられていた帷子橋は、絵画に描かれたり

歌や俳句に詠まれるなど、保土ヶ谷宿を代表する風景として知られていたと。

帷子橋は「江戸名所図会」にも挿絵が掲載されている本格的な板橋であるが、

迅速原図では帷子橋が帷子川の川筋に直交して架けられていることにより、

東海道の道筋は約45度折曲がり、橋を渡った位置から再び元の道筋と並行する線

形になっている。帷子川は戦後の河川改修により現在の位置に川筋が移動し、

相模鉄道天王町駅の南側にある「天王町公園」に帷子橋跡のモニュメントが設置されている。

高野山真言宗 普賢山 『香象院』

天正11年(1583年)に忠秀法印が開山となり創建したといわれている。

東国八十八ヵ所霊場26番札所である。

江戸時代には、香象院には保土ヶ谷宿で最大の寺小屋があり、明治5年(1872年)に

学制が公布され、明治6年(1873年)には保土ヶ谷小学校の分校となったと。

門前の門石柱の後ろに2つの釜が置かれているが狛犬代わりの狛釜のようだ。

この鉄釜は、再建前に本堂の前に置かれた「天水鉢」を移したもので、

危険防止の為に大きな蓋を付けたのだと。

『つづける ”本物はつづく つづけると本物になる” 』と。

このブログもできる限り続けて行きたいと。

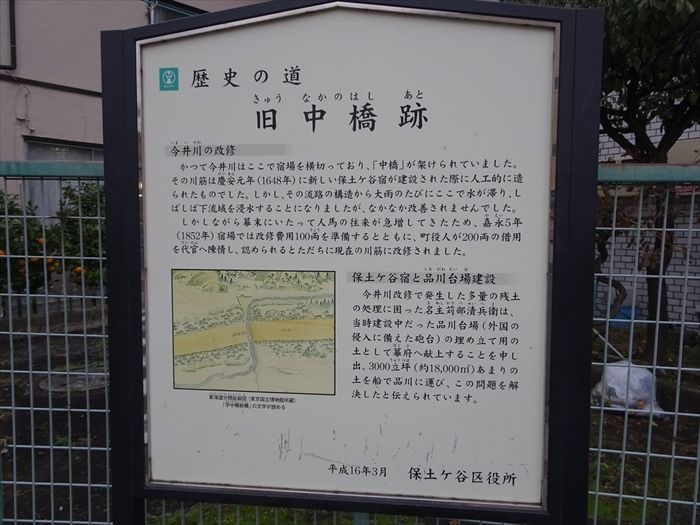

『旧中橋跡』

「今井川の改修

かつて今井川はここで宿場を横切っており、「中橋」が架けられていました。

その川筋は慶安元年(1648年)に新しい保土ヶ谷宿が建設された際に人工的に

造られたものでした。しかし、その流路の構造から大雨のたびにここで水が滞り、

しばしば下流域を浸水することになりましたが、なかなか改善されませんでした。

しかしながら幕末にいたって人馬の往来が急増してきたため、嘉永5年(1852年)

宿場では改修費用100両を準備するとともに、町役人が200両の借用を代官へ陳情し、

認められるとただちに現在の川筋に改修されました。

保土ヶ谷宿と品川台場建設

今井川改修で発生した多量の残土の処理に困った名主苅部清兵衛は、当時建設中だった

品川台場(外国の侵入に備えた砲台)の埋め立て用の土として幕府へ献上することを

申し出、3000立坪(約18,000立方m)あまりの土を船で品川に運び、この問題を

解決したと伝えられています 」と。

遍照寺入口。

寺務所?の壁には仁王像が山門の如くに。

歌川広重「東海道五十三次」の「戸塚宿」と 「箱根駅伝」のデザインの合流管マンホール蓋 。

そしてJR東海道線 保土ヶ谷駅前 ロータリーに到着。

保土ヶ谷駅 西口。

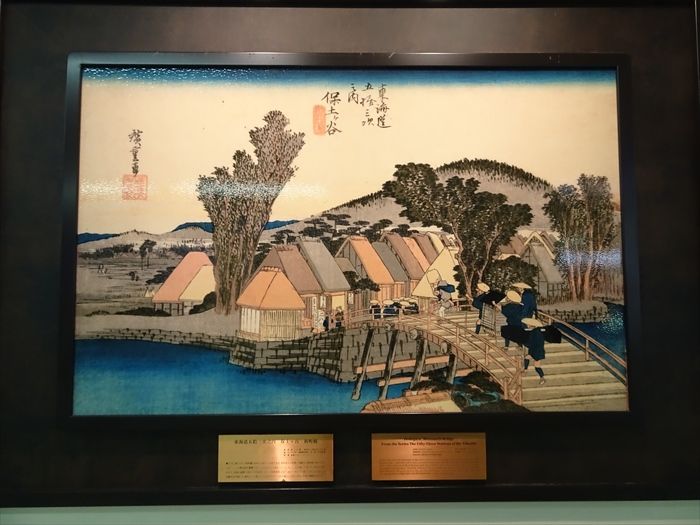

保土ヶ谷駅 構内通路には『東海道五十三次之内 保土ケ谷』が。

初代広重が手がけた最初の東海道物で、版元が保永堂であることから、

一般に保永堂版と呼ばれるシリーズの内、保土ヶ谷宿を描いたもの。

帷子川をまたぐ新町橋を、旅人や駕籠が往来する情景が描かれている。

・・・ その6

・・・に戻る

旧東海道を歩く(川崎~保土ケ谷) 完

・・・

旧東海道を歩く(保土ケ谷~藤沢)につづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12