PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

そして藤沢バイパス出口と国道1号線に架かる東俣野歩道橋を渡る。

下には藤沢バイパスが。藤沢バイパスがここから国道1号線。

旧東海道はここから「神奈川県道30号戸塚茅ヶ崎線」と呼ばれているのである。

起点はここ横浜市戸塚区影取町・東俣野町 藤沢バイパス出口交差点(国道1号・藤沢バイパス)

終点は茅ヶ崎市汐見台・緑が浜・浜須賀 浜須賀交差点(国道134号)

の延べ7.5kmである。

そして、この県道30号線の全区間が箱根駅伝のコースになっているのである

(往路3区、復路8区)。

俣野別邸庭園出口の一方通行の道。

『俣野別邸庭園』と刻まれた石碑。

旧住友家俣野別邸(以下俣野別邸)は、1939(昭和14)年に住友財閥の

第16代住友吉左衛門友成の別邸として戸塚区東俣野町に建設された。

国内の建築作品に与えられる大きな賞の一つ、BCS(Building Contractors Society)賞を

受賞した日光プリンスホテル(栃木県日光市)や、長野県山ノ内町指定有形文化財である山荘、

志賀アルペンローゼ(長野県下高井郡)の設計をした佐藤秀三の設計による

「和洋折衷建築」が俣野別邸の大きな特長。

梁(はり)や柱、筋交いを外に見せてモルタルや瓦で埋めるハーフティンバースタイルを

基調とし、昭和前期のモダニズムの雰囲気を伝える洗練された建物だったという。

当時の郊外邸宅の有り様を物語る歴史的価値の高さから、2004(平成16)年に

国の重要文化財に指定されたと。

昨年11月末には妻が孫を連れて訪ねたのであった。

そして我が住む町・藤沢市に入る。

「核兵器廃絶平和宣言都市」の看板が。

旧東海道を離れ『旧モーガン邸』を訪ねる。

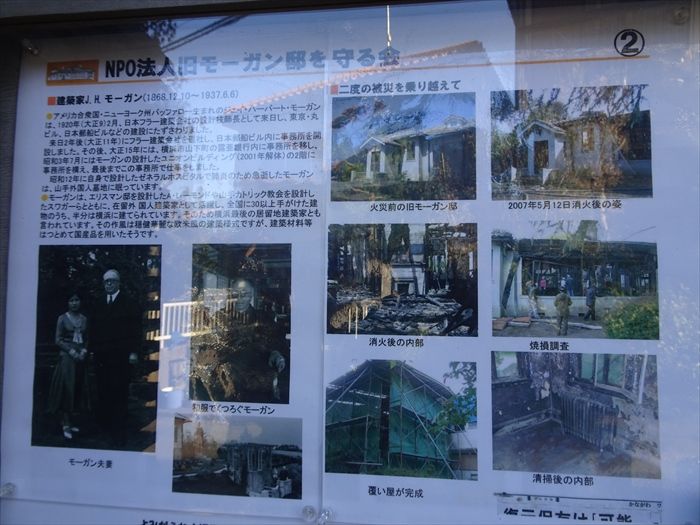

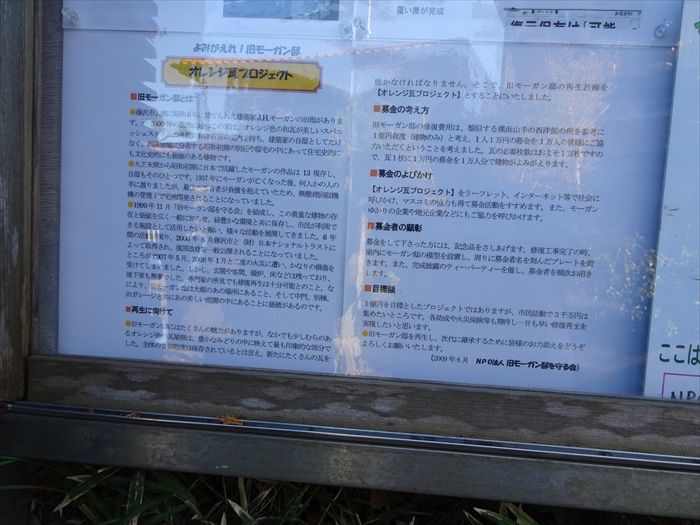

旧モーガン邸は、1931年、藤沢市に建てられた建築家J.H.モーガンの旧邸。

スパニッシュスタイルの要素を取り入れた外観に和洋折衷の室内を持つこの家は、

モーガンの自邸としてだけなく、湘南地域に分布する昭和初期の邸宅として住宅史的にも

文化史的にも価値のある建物であった。 モーガン亡き後何人かの手に渡り、債権処理の対象に

なっていたところ、1999年に地元の建築家と緑を守る取り組みをしてきた有志で

「特定非営利活動法人旧モーガン邸を守る会」を結成し、旧モーガン邸の保存活動を開始した。

そして2005年、藤沢市と公益財団法人日本ナショナルトラスト(JNT)が土地および建物を

取得した。

ところが2007年、2008年と二度の火災に遭い、かなりの被害を受けてしまった。

現状としては、主屋部分は玄関や暖炉、床、地下室などが残っている状況であると。

旧モーガン邸はこちらと。しかしこの日は休館日?であった。

東海道に戻り遊行寺坂を下る。この辺りからは地元でもあり何度も訪ねた場所。

坂の途中に神奈川県が設置した「遊行寺坂」の標識が。

遊行寺の前にある東海道の坂を「遊行寺坂」といい、馬の背のような急坂でした。

この坂を上るときには、乗り物に乗っている人には降りて歩いてもらったり、

「立ちんぼう」と呼ばれる駄賃かせぎの人たちに荷車などを押してもらいました。

いまの「遊行寺坂」は、二度掘り下げているのでゆるやかになっていますが、

道の両側が崖になっており、その上に家が建っているので、かつての道の高さがしのばれます。

(「藤沢の地名」より)

遊行寺は、“藤沢道場”ともいったので「遊行寺坂」を「道場坂」とも呼んでいると。

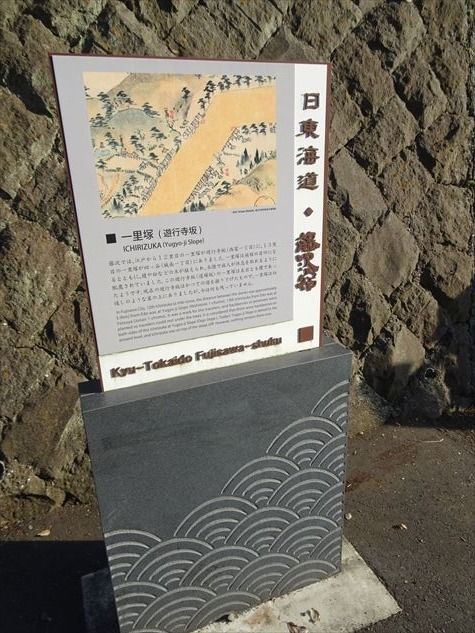

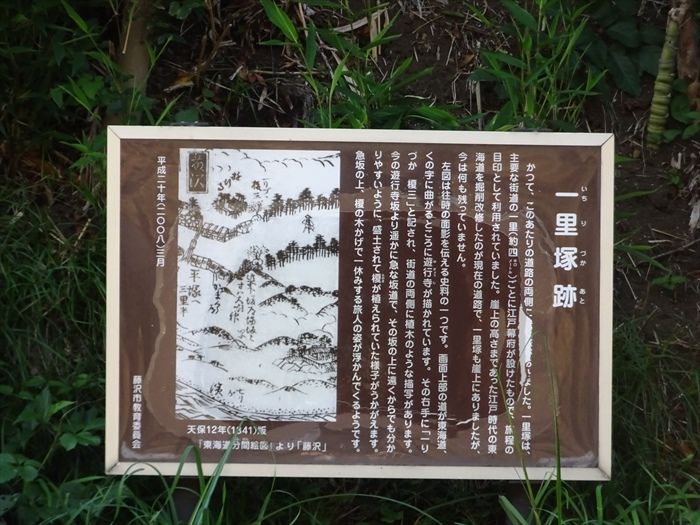

旧東海道の遊行寺坂上から下る遊行寺坂の途中に一里塚跡があったのだと。

この一里塚跡も手前の原宿一里塚跡と同様に具体的なものは何も残ってはいない。

12番目の一里塚であったことから、日本橋から12里(48Km)の場所であることを

示しているに過ぎない。

遊行寺や諏訪神社が近いことから、東海道を行き来する旅人も

ここ遊行寺坂一里塚の松の下で休憩することはあまりなかったのでは。

なお、遊行寺坂の途中、諏訪神社と遊行寺の間に江戸見附跡の標柱が立てられており、

ここ遊行寺坂一里塚跡は藤沢宿の出入口を示す一里塚であったのだろう。

『一里塚跡 (いちりづかあと)』

「かつて、このあたりの道路の両側に一里塚があった。一里塚は、主要な街道の一里

(約四キロメートル)ごとに江戸幕府が設けたもので、旅程の目安として利用されていた。

崖上の高さまであった江戸時代の東海道を掘削改修したのが現在の道路で、一里塚も崖上に

あったが、今は何も残っていない。

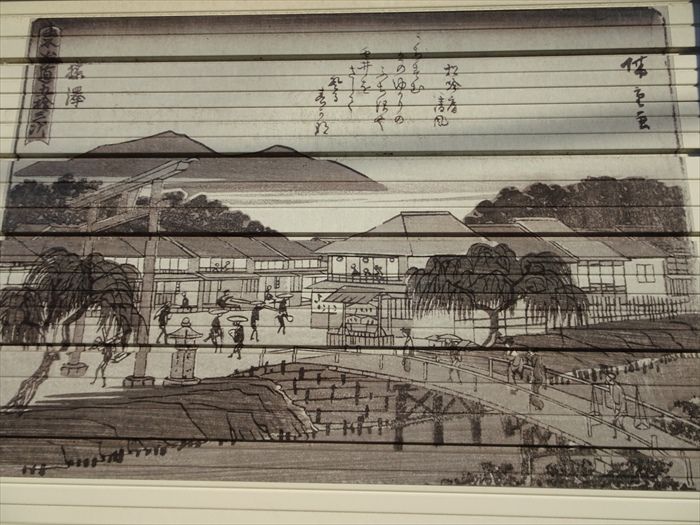

左図は往時の面影を伝える史料の一つ。画面上部の道が東海道、くの字に曲がるところに

遊行寺(ゆぎょうじ)が描かれている。その右手に「一りづか 榎三」と記され、街道の両側に

植木のような描写がある。今の遊行寺坂より遥かに急な坂道で、その坂の上に遠くからでも

分かりやすいように盛土されて榎(えのき)が植えられていた様子がうかがえる。

急坂の上、榎の木かげで一休みする旅人の姿が浮かんで来るようです。」

そして、この先直ぐが私が毎年箱根駅伝の復路の応援をして来た場所なのであった。

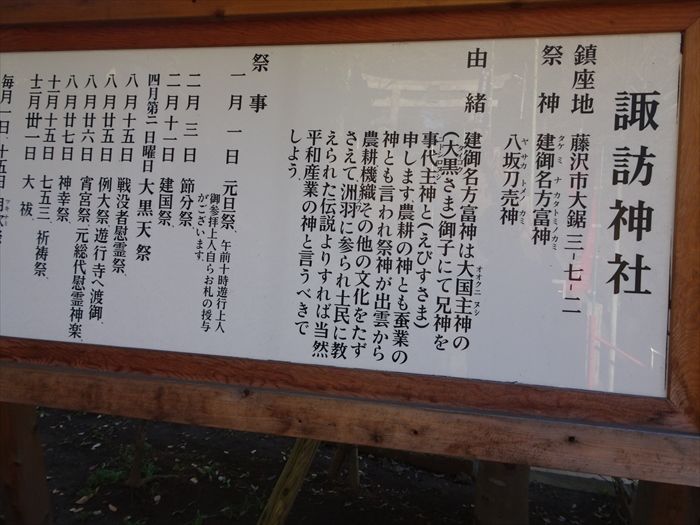

そして遊行寺坂を下っていくと左手にあるのが『諏訪神社』。

建武2年(1335年)、清浄光寺(遊行寺)を開いた遊行上人第四代呑海が同寺院の鎮守として、

信州の諏訪から勧請したことにより創建された。慶安年間(1648年 - 1651年)には鳥居の前での

落馬事故が相次いだことにより風早之谷(諏訪ヶ谷戸、藤沢本町駅付近)へ転座され、

さらに元禄12年(1699年)に現在地へ移転した。

以来、藤沢宿東方面の大鋸町や大久保町などにおける総鎮守となっている。

明治維新後の神仏分離によって清浄光寺から独立したが、現在でも祭事などでの関わりは続いている。

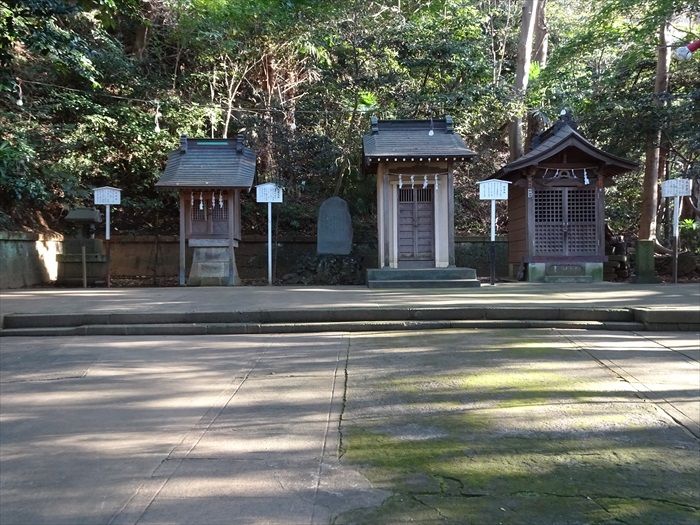

諏訪神社の階段を上る。

石鳥居。

この地域における旧家である森家は棟梁として職人衆「藤沢大鋸引(ふじさわおがびき)」を

構えていたが、清浄光寺の門前が彼らの居住地となっていた。大鋸の地名はこれに由来していると。

『手水舎』。

『拝殿』。

祭神は

・建御名方富命(たけみなかたとみのみこと

・八坂刀売命(やさかとめのみこと)。

多くの境内社が拝殿の向かって左側に。

『太子堂』。

『道祖神』。

『大黒天社』(藤沢七福神に指定されている)

『祖霊神』

実物は傾いていませんので。

『社務所』。

そして諏訪神社の前にあるのが『時宗総本山遊行寺』の脇門。

東海道を直進すると藤沢橋に向かうが、藤沢橋は江戸時代にはなく、江戸時代の東海道は

手前を右折して。やや上流に架かる遊行寺橋を渡ってから右折し、茅ヶ崎・平塚宿方面に

向かっていたのである。なお左折して行くと大鋸町のうち舟久保、江ノ島へ抜ける

江の島道であった。

遊行寺へは藤沢橋の上流に架かる朱塗りの遊行寺橋を渡って黒門から入るのが参道だ。

旧東海道はこの突き当りから右手が遊行寺の参道であり

左手に向かうと境側に架かる『遊行寺橋』がある。

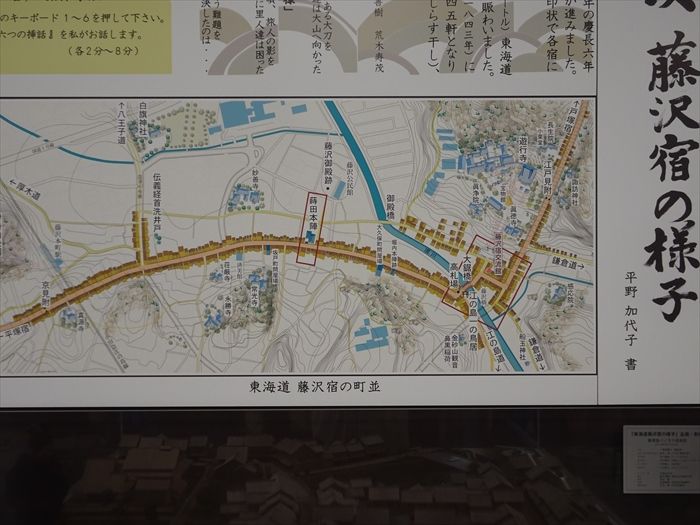

角にあるのが『ふじさわ宿 交流館』。

旧東海道藤沢宿の歴史、文化に親しむ機会を提供するとともに、地域住民や来訪客の

交流の場として、2016年4月29日に開館。

館内には『東海道五十三次の藤沢宿の様子』がジオラマで展示中。

真ん中にあるのが『遊行寺橋』で奥が『遊行寺』。

別の角度から。

下が旧東海道で右折して突き当り左折すると『遊行寺橋』

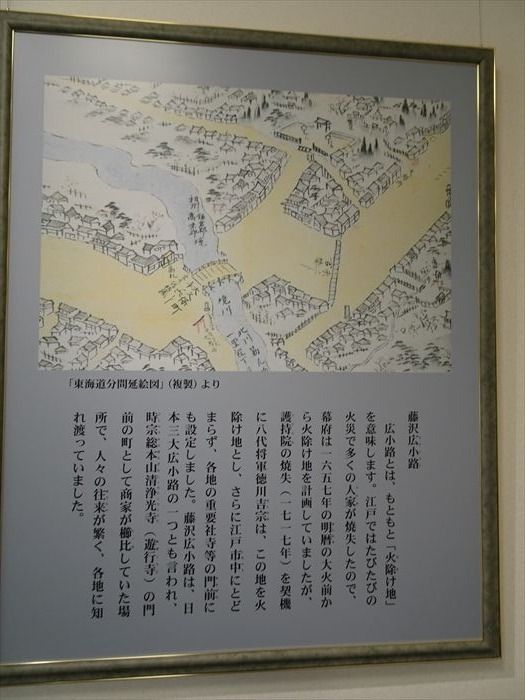

藤沢宿の古地図。

藤沢宿の街並みと家屋の名前が詳細に記載されていた。

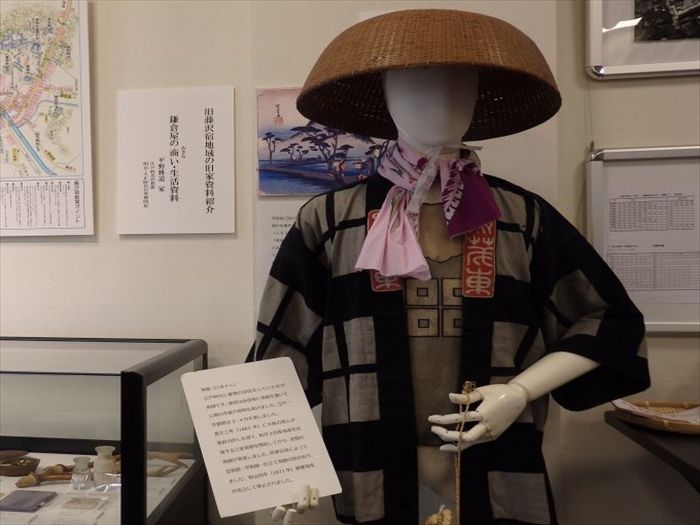

昔の郵便屋さん「飛脚」はこんな様子だったと。

『藤沢広小路』。

広小路(ひろこうじ)とは、江戸時代以降に火災の広がりを食い止めるために設置が推進された

火除地のこと。最も有名な広小路としては「上野広小路」が思い浮かぶが、この上野広小路、

そして名古屋の広小路と並ぶ三大広小路の一つと言われた広小路が、時宗総本山遊行寺の前に

置かれていたという。「右折→左折→右折」の部分、これが「藤沢広小路」。

有名だったと。

壁には、東海道五十三次の浮世絵が展示されていた。

この『旧東海道を歩く』で全ての宿を制覇出来るのであろうか?

江の島一ノ鳥居付近。背景の小山が遊行寺。

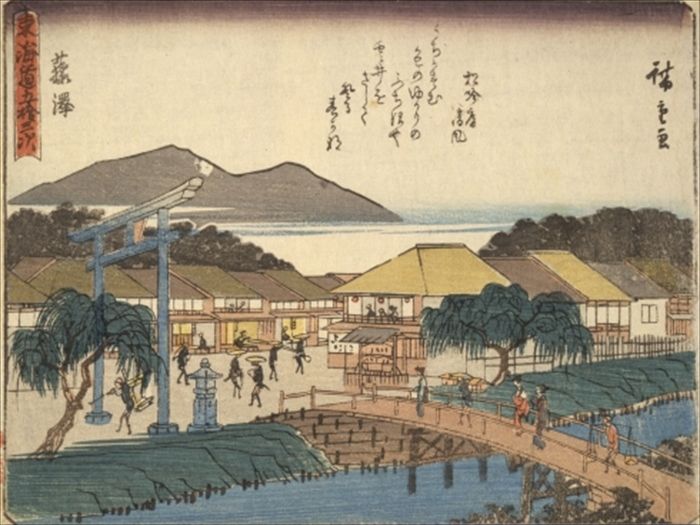

初代歌川広重「東海道五拾三次 藤沢(狂歌入東海道)」

「うちかすむ 色のゆかりの ふち沢や 雲居をさして 登る春かな」

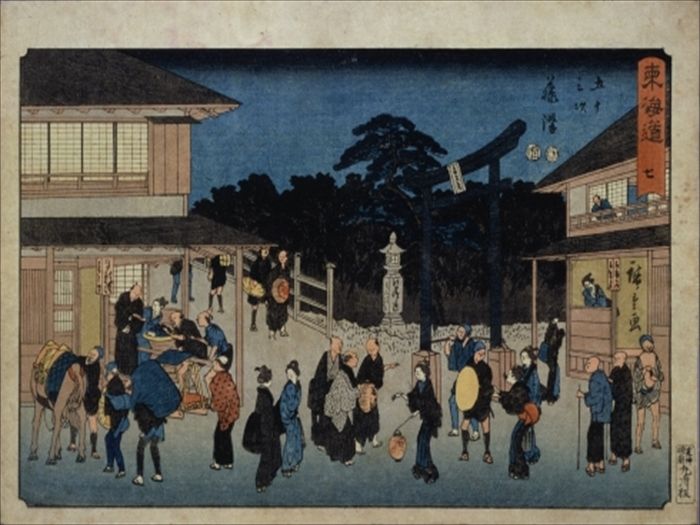

初代歌川広重「東海道五十三次 藤沢(隷書東海道)」

夜の藤沢宿、遊行寺橋界隈のにぎわい。

初代歌川広重「東海道五十三次之内 藤沢(蔦屋版)」

東海道が大山道に分岐する四ツ谷(立場)のにぎわい。

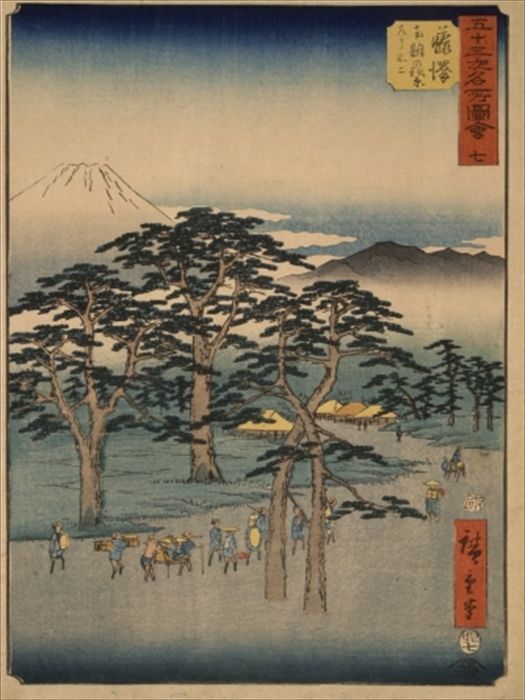

初代歌川広重「五十三次名所図会 藤沢 南湖の松原左り不二(竪絵東海道)」

南湖(茅ヶ崎市)は藤沢宿と平塚宿の間の立場で、左富士の名所の一つ。

遊行寺『惣門』。

遊行寺境内配置図。

![f8e03dcd751d6e66424a9c1d1619a6f9[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/0aac28df33d4e4c302df229c568ca02e8c4545c2.15.2.9.2.jpeg)

惣門前の車庫のシャッターに描かれていた初代歌川広重「東海道五拾三次 藤沢(狂歌入東海道)」。

「うちかすむ 色のゆかりの ふち沢や 雲居をさして 登る春かな」。

青銅製灯篭(右)。

青銅製灯篭(左)。

惣門には『時宗総本山 清浄光寺(しょうじょうこうじ)』と。

惣門の冠木門で、日本三大黒門のひとつと。

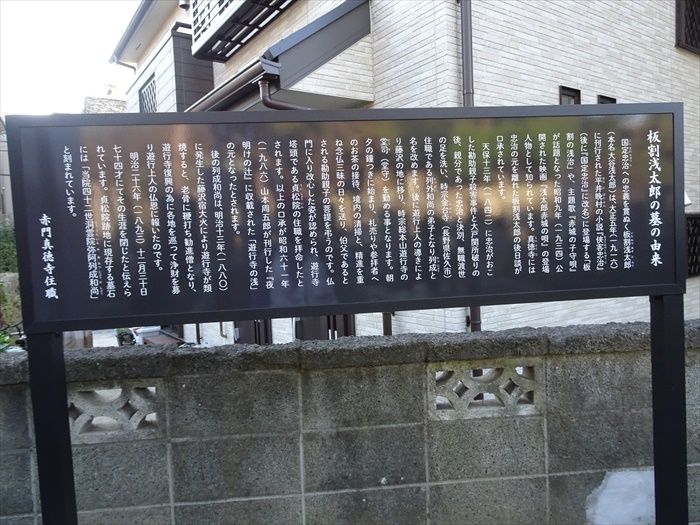

『板割浅太郎の墓』。

板割浅太郎は、国定忠治の子分。赤城の子守唄でよく知られている人物。

赤城山で親分の忠治と別れた浅太郎は、長野県佐久の金台寺で仏門に入ったのちに

遊行寺に入り、自分が殺した叔父親子の菩提を弔ったという。

その心が認められ、遊行寺にあった貞松院の住職となり、遊行寺が炎上したときは、

勧進僧となって全国を巡って、遊行寺復興に尽力したといわれている。

時宗総本山・清浄光寺(遊行寺)の惣門に向かって、藤嶺学園藤沢中学校・高等学校の

生徒たちは下校。

登下校時には本堂に向かって一礼することが習慣となっているようであった。

『眞徳寺』の赤門。

時宗『眞浄院』入口門。

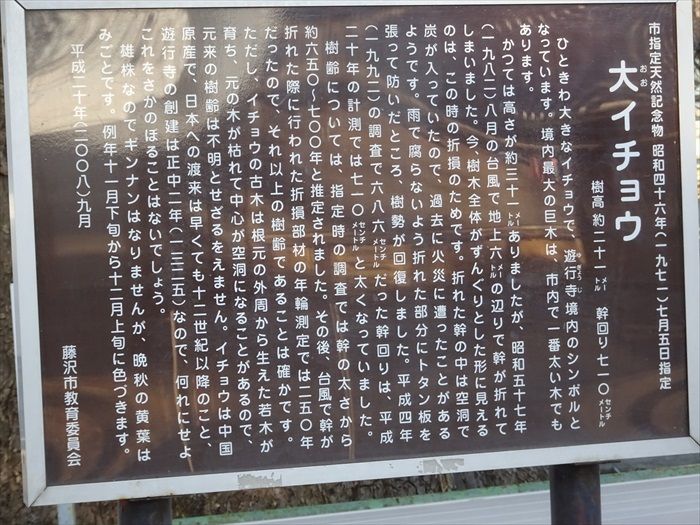

大銀杏(市指定天然記念物)。

樹齢700年(一説に500年)といわれ、藤沢市の天然記念物に指定されている。

昭和57年8月2日の台風により、約3分の1が折れてしまったが、現在は見事に復活。

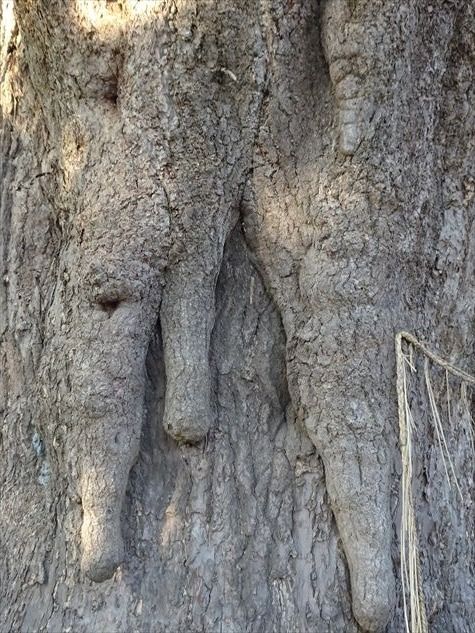

大銀杏の見事な乳根(にゅうこん)。

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

書き込みありがとうございます。

昔は、藤沢まで日本橋から2日で来たようですが

我々は、街道沿いの神社仏閣等を訪ねていることもあり

5日目での到着です。

現在は、既に静岡県の原宿まで歩きました。

順次、ブログアップ予定ですが、日にちが

かかりそうです。 (2019.01.18 07:12:03)