PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『史跡田中城下屋敷』の見学を続ける。

下屋敷内にあったとされる『茶室』。

明治38年頃千歳(ちとせ)の村松家にあったものを、上伝馬の奥野氏が譲り受け屋敷内に

移築したとされます。

元は田中城家老の茶室であったとされ、数寄屋建築で西側に4畳半の茶室、東側には

給仕口の付いた6畳の待合がつながっています。

江戸時代後期には城主の下屋敷(別荘)が置かれ、築山・泉水・茶屋などを設けて

四季の景色を楽しんだと。

そして、『田中城本丸櫓』の内部を見学。

『田中城本丸櫓1階展示室』。

入り口直ぐ左には『まぼろしに田中城 天守閣』(左)と『田中城櫓模型』(右)

実際には田中城には天守閣は存在しないが、西益津小学校の校庭にあった模型を参考にして

作ったと。

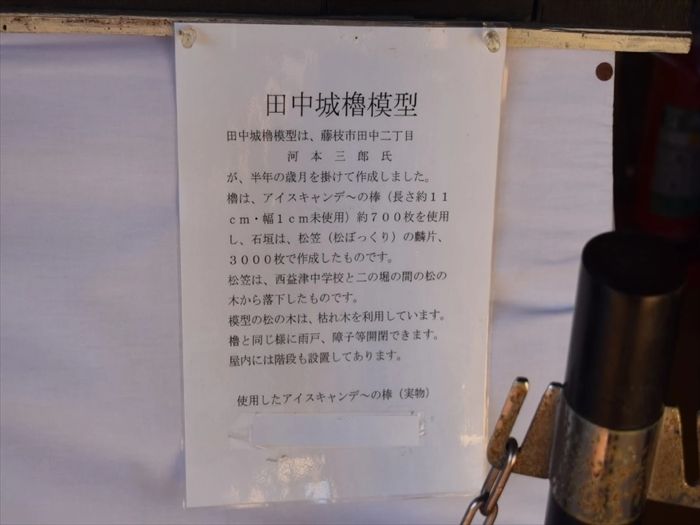

『田中城櫓模型』。

模型は、アイスキャンデーの棒約7000本を使用し、石垣は松笠(松ぼっくり)の鱗片、

3000枚で作成したと。そしてこの松笠は、地元西益津中学校とニの堀の間の松の木

から落下したものであると。

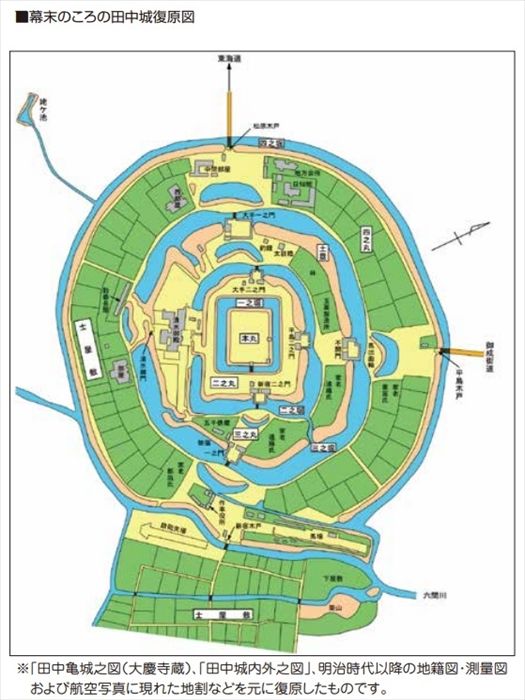

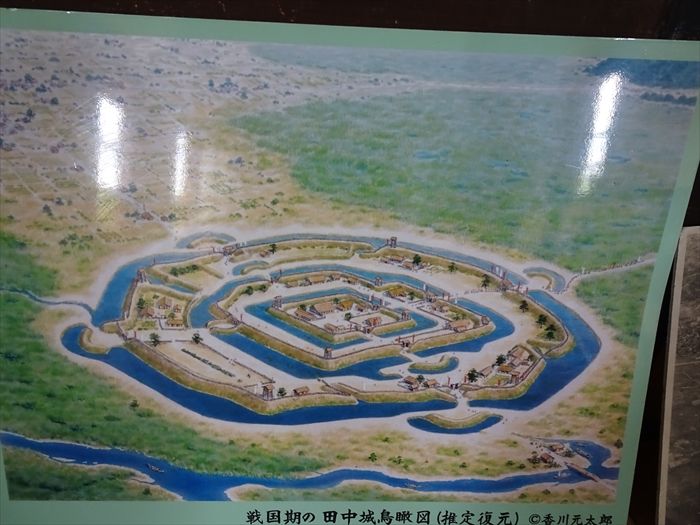

田中城は、平野に作られた平城。

本丸を中心に4重の堀が同心円状に配置された全国でも珍しい構造の城。

『田中城清水御殿(二の丸御殿)』

「清水御殿は、現在の西益津中学校の校舎付近にありました。田中藩の政務をつかさどる中心的な

建物で、建てられた場所は三ノ丸にあたりますが、二ノ丸の一部とみなされていました。

1632年に幕府に出された絵図には、すでに御殿らしい建物が描かれています。

その後、火災にあったり、地震で倒壊したこともありました。1860年に再建された御殿は

6棟からなり、建坪は約535坪(約1850m2)の立派な建物となっています。

廃城後は、田中高等小学校や藤枝農学部の校舎に利用されましたが、昭和2年に消失しました。」

『田中城遺構と現在周辺地図』。

今年の干支『亥(イノシシ)』の彫り物。

2階は田中城の資料の展示がメイン。

田中奉行だった高橋泥舟の書が並んでいた。

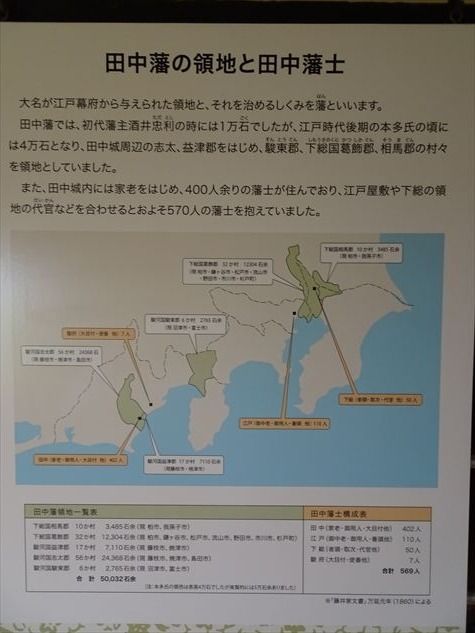

『田中藩の領地と田中藩士』。

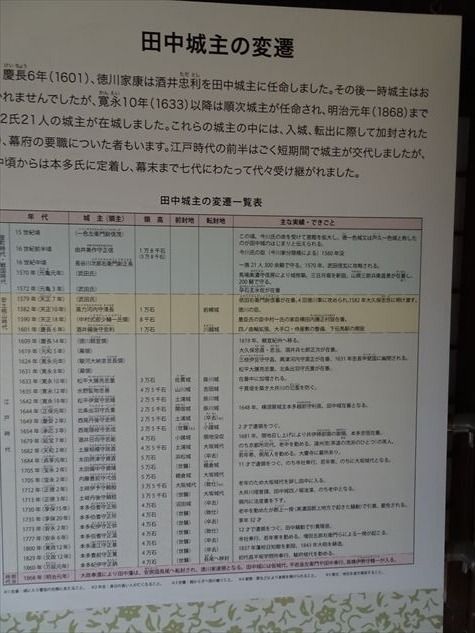

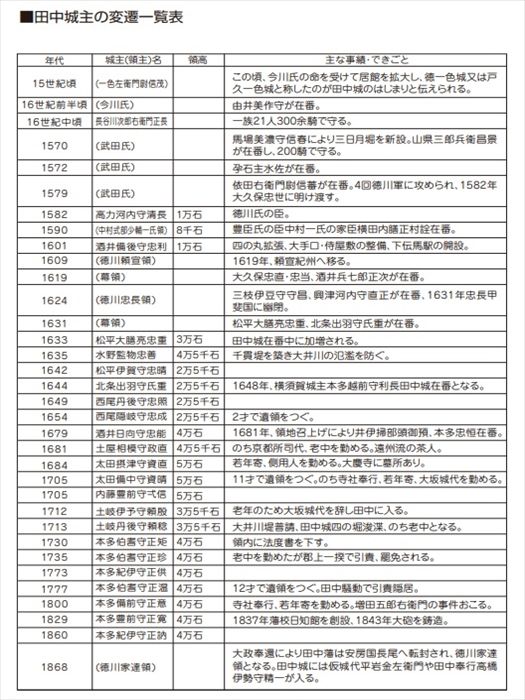

『田中城主の変遷』。

田中城の変遷では、松平氏→水野氏→松平氏→北条氏→西尾氏→酒井氏→土屋氏→

太田氏→内藤氏→土岐氏→本多氏と目まぐるしく変わった事が解った。

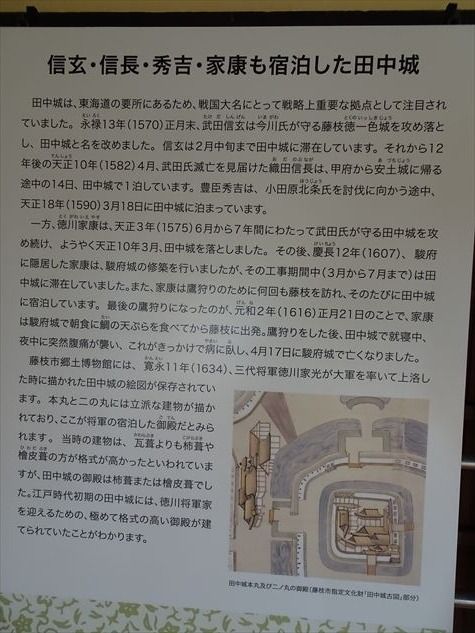

『信玄・信長・秀吉・家康も宿泊した田中城』。

東海道の要衝地という事もあり、戦略上重要な拠点として今川氏、武田氏から注目された。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家光なども宿泊しており、御殿は格式が高いとされる檜皮葺の屋根で

あったと。

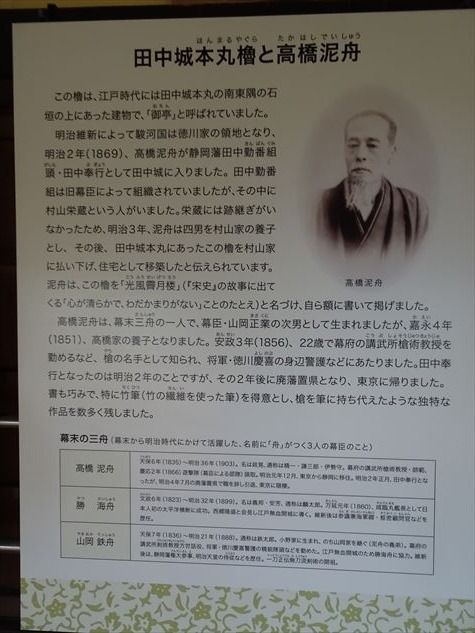

『田中城本丸櫓と高橋泥舟』。

1869年 静岡藩田中勤番組頭、田中奉行として高橋泥舟が入った。

徳川慶喜の身辺警固を勤め「幕末三舟」の一人。

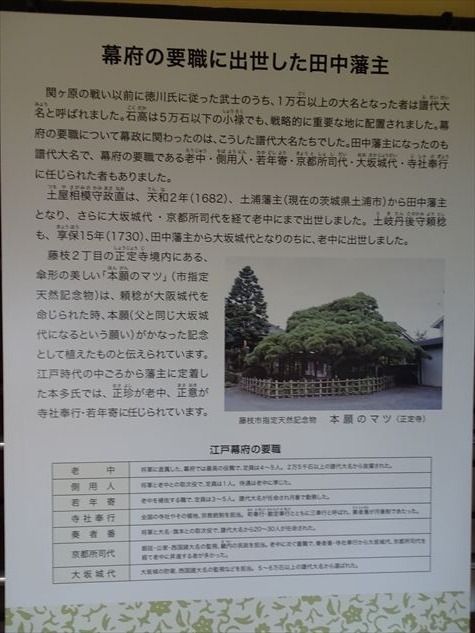

『幕府の要職に出世した田中藩主』。

関ヶ原の戦い以前に徳川氏に従った1万石以上の大名を譜代大名と呼ぶ。

幕府の要職者は譜代大名が多く、田中藩主も譜代大名が多く、藩主になった後に出世していく

ケースが多かったのだと。

『田中城本丸櫓』二階から入り口の冠木門を見下ろす。

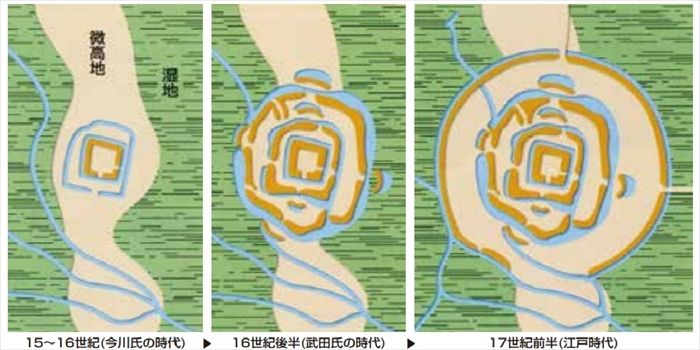

『田中城の構造』。

田中城は4つの曲輪(区画)と4つの堀が同心円状に配置されており、その形 状から別名

「亀城」「亀甲城」と呼ばれていました。城の始まりは一色信茂の居館 であるといわれており、

本丸・二の丸の方形の部分がこのことに由来すると考え られています。

三の丸は四隅が突出しており、この形状が亀に似ているとも言わ れています。

武田信玄が攻略した際には既に三の丸まで存在しており、武田氏による改修 で6箇所の馬出しの

曲輪が築かれたとみられます。

そして、田中藩初代藩主であ る酒井忠利が、三の丸の外側に円形の堀と土塁を設けました。

その内外に侍屋敷 を造成し、近世田中城の基本的な形が整いました。 田中城には江戸後期には

天守閣は無く、本丸隅の石垣上2箇所に二階建ての 櫓が建てられていました。

また、堀はかきあげのままで、このかきあげた土で作っ た土塁も高く積み上げただけの素朴な

築城でした。その一方で、六間川と四の堀 を繋いでおり、川をせき止めることで全ての堀に

水が進み文字通り浮城化する 仕組みとなっており、周囲の湿田とあわせ、堅固な城でした。

田中城は、東海道の近くに立地し街道の押さえの城であるとともに、青池から 発する

六間川の水運により、瀬戸川から海につながる城でもありました。

そして『幕末のころの田中城復元図』。

『戦国期の田中城鳥瞰図(推定復元)』。

田中城の構造上の特徴は、

1.平城

2.同心円形の縄張りである。そのため亀甲城又は、亀城と称された。

3.馬出曲輪(三日月堀)が6ケ所にある。

4.六間川の水を水運や城濠の増水用に利用した。

5.姥ヶ池の浄水を引き入れ城内に配管設備を施した。

ことなどがあげられる。

『志太地域の領主と農村』。

江戸時代、幕府は大名の力を抑える為に、所領を分散させる飛び地政策を取りました。

この地域も田中藩だけではなく、旗本領、掛川藩領、沼津藩領など複雑に入り組んでいました。

『江戸(嘉永)時代大名紋章及城郭図』。

二階窓から風景。手前に見えているのが、長楽寺村郷蔵。

入り口に戻り再び冠木門、本丸櫓を。

敷地内に残されていた土塁と復元された泉水。

庭園の緑を楽しみながら駐車場に向かう。

『史跡 田中城下屋敷』の駐車場側入り口。

『田中城三日月掘(馬出曲輪)』。

芝生の向こう側が三日月状にへこんでいて、水が貯まり堀のごとくなっているのが

わかったのであった。

馬出曲輪は写真のような三日月形の堀の背後(写真のコンクリ壁の部分)に

「三日月堀と言うのは、正式には馬出曲輪といい、甲州流(武田 式)築城法の一つである。

諏訪原城(金谷)、小山城(吉田町)、 江尻城(清水)など武田氏の築いた城郭にはみんな馬出曲輪が

備えつけられている。

馬出曲輪とは、城門の外側に三日月形の堀とその背後に土居 (土塁)を設けて、敵が場内へ

侵入するのを防ぐための備えである。

したがって、三日月堀だけが単独で存在するものではなく、堀と 土塁、その奥の広場、

耕形を持った城門の三つが一組になって城の 守りを固めていたのである。

田中城には大手一之門・ニ之門、平島一之門、新宿一之門・ニ之門、清水御門の外の

六箇所に馬出曲輪が備えつけられ ていた。

しかし、現在眼にすることのできるのは新宿ニ之門の外につ くられた三日月堀だけで、

それも実際の大きさの約三分の一位 である。

土居と三日月堀でニ之丸への 敵の侵入を守っていたのである。三日月堀の大きさは

長さ四五.四五メートル、幅〇.〇〇メートル、深さー.八ニメートルで あった。

背後の土居は長さ三五.四五メートル、高さ三.四ニメー トルもあった。

背後の広場には敵に知られないで城兵がここに集まり、三日月堀によって二分されて

場内に侵入しようとする敵を 待ち伏せしていたものと思われる。」

『志太郡衙跡』。

その1 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17