PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2週連続で岡山県立…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【南京櫨の紅葉 ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【南京櫨の紅葉 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

本丸に入る、幅の狭い階段と橋・「廊下橋」が左に。

有事の際には、「廊下橋」を落として敵の侵入を防ぐのだと。

「廊下橋」を見上げる。

本来、本丸に入るには二の丸を通って廊下橋を渡り、幅の狭い階段を登らなくてはならなかった。

有事の際には廊下橋を落として敵の侵入を防ぐといわれ、堅固で実践的と評される佐伯城を象徴

する施設である。

幅の狭い階段を上る。

「本丸跡」から下を見る。

「本丸跡」碑。

毛利神社の社殿は太平洋戦争中の昭和20年4月26日の空襲で破壊されたと。

かつては土台に見合う大きさの社があったのだろうが、今は何故か再建されず失われ、

社殿跡の中央附近に小さな岩と朱の鳥居そして石祠が祀られていた。寂しい限り。

近づいて。

石の社は、焼け残った石灯籠等を集めて積み上げたものであろうか。

別の場所にも。

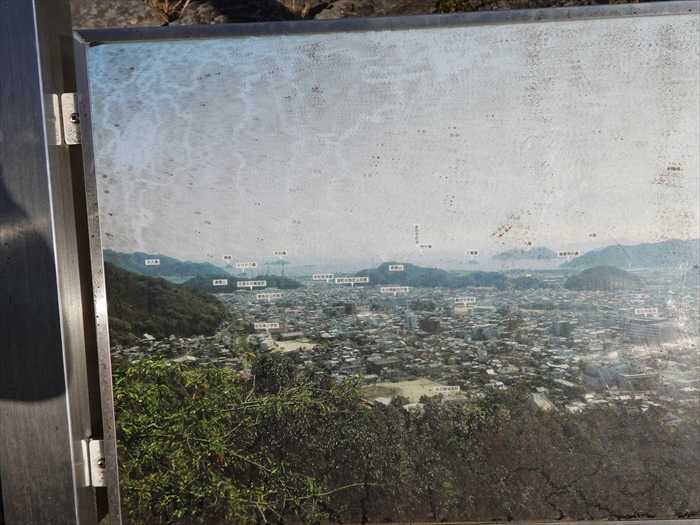

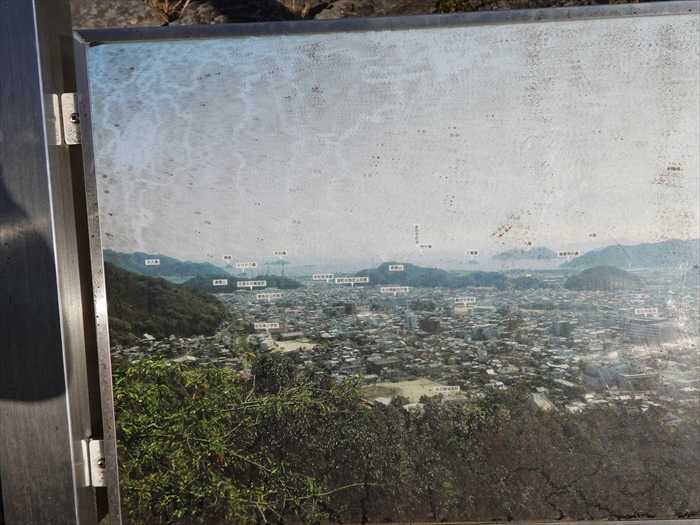

「本丸跡」からの眺望。

右方向。右奥の島は「大島」、中央の島の名は「八島」。

同じアングルの眺望案内板。

眺望案内板をズームして。

「本丸外郭二層櫓台」。

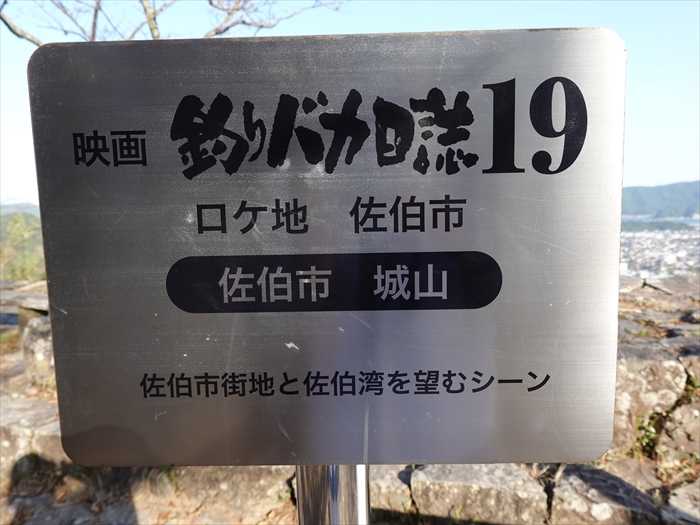

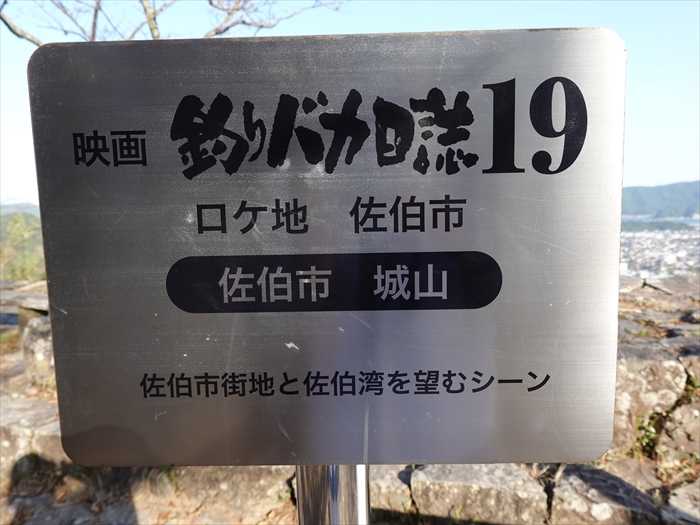

映画 釣りバカ日誌19 ロケ地 佐伯市 城山 」👈リンク 案内板。

本丸・天守台跡への巨大な石階段。

階段を見ても分かるとおり、後年の神社化に伴う参道で、城があった当時はこの階段は無く、

こちら側は一面の高石垣で大型の2層櫓が睨みを利かしていたとのこと。

独歩碑の道が整備され、こちらから上がってくる人が多くなり、その正面の石垣を壊して

天守は3層で最上階に高欄があり千鳥破風、唐破風などがあったとされる。

石段途中から紅葉を見上げて。

さらに。

ここにも「独歩碑」があった。

明治26年(1893年)、鶴谷学館に教師として招かれた国木田独歩は、後年、佐伯を舞台とした

作品を残した。「春の鳥」「源おぢ」の舞台である城山山頂に、佐伯独歩会によってこの

「独歩碑」が建立された と。

廻り込んで「本丸」の高石垣を見る。

「天守台跡」を振り返る。

「豊後佐伯城址」碑。

見事な石垣が至る所に残されていたのであった。

再び佐伯市街を見る。

帰路は比較的緩やかな坂道の「独歩碑の道」を利用して下る。

そして登山ルートの分岐まで戻る。

「しいの実」掲示板には俳句が色紙に書かれて掲示されていた。

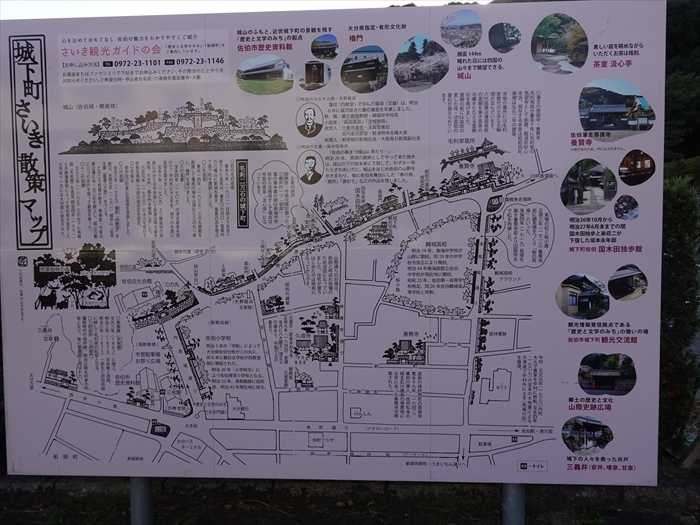

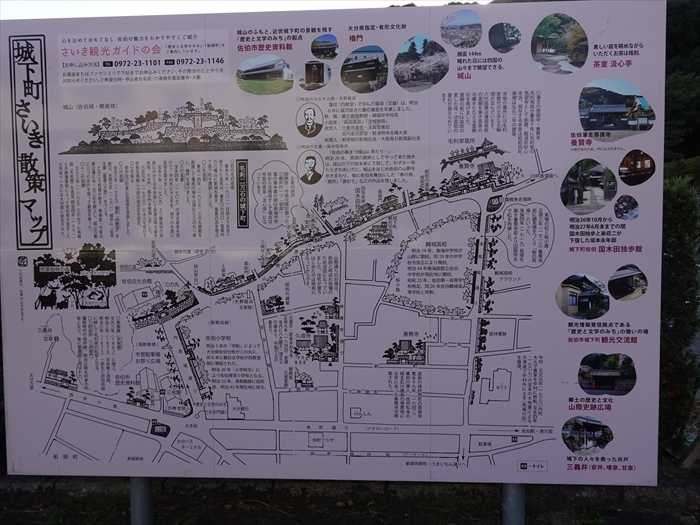

「城下町さいき散策マップ」。

こちらは「大分県観光MAP」。

「佐伯城三の丸櫓門」を表から。

近づいて。

更に。

「三の丸跡」碑。

「三の丸御殿」のジオラマをネットから。

御殿が存在した。この御殿に関しては、古写真も残るのだと。

しかも、明治期の解体ではなく、昭和45年(1970年)の解体だけに、非常に残念至極!!

解体後に「佐伯文化会館」が昭和46年(1971年)に建ったが、これも50余年で近々解体と!!

【https://eiko-s.dreamlog.jp/archives/12313052.html】より

山頂に建つ「佐伯城」を入れて。

【https://livedoor.blogimg.jp/syouanmaki/imgs/8/8/88a0f128.jpg】より

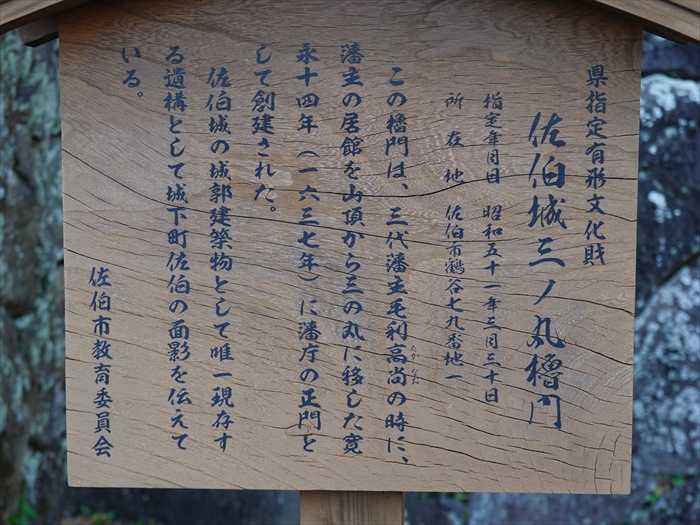

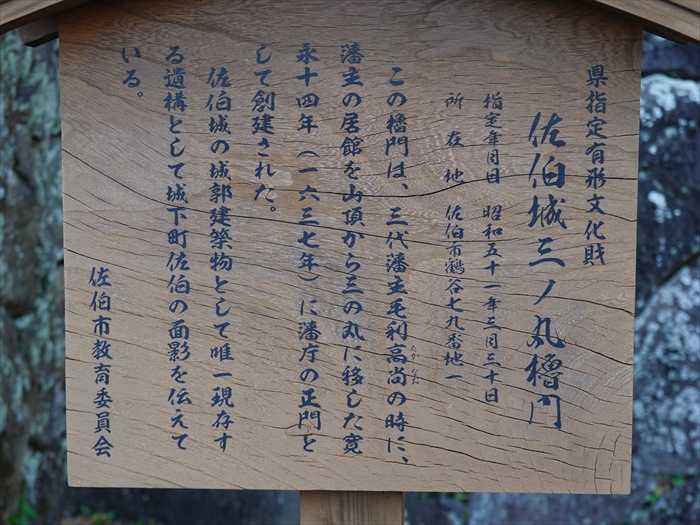

「県指定有形文化財 佐伯城三ノ丸櫓門

指定年月日 昭和五十一年三月三十日

所在地 佐伯市鶴谷七九番地一

この櫓門は、三大藩主毛利高尚の時に、藩主の居館を山頂から三の丸に移した寛永十四年

(一六三七年)に藩庁の正門として創建された。

佐伯城の城郭建築物として唯一現存する遺構として城下町佐伯の面影を伝えている。」

再びズームして。

「三ノ丸櫓門」に繋がる石垣を櫓門下から見る。

そして「三ノ丸櫓門」を潜り、再び2020年10月31日をもって閉館した

「佐伯文化会館」を見る。

「佐伯文化会館」の外壁に描かれいている鶴のマーク。

これは、JALの鶴丸マークではない。

佐伯藩主だった毛利家の家紋の一つ「佐伯鶴の丸」。

「鶴は千年」というように長寿の象徴。両翼を丸く上に掲げた「鶴丸」が有名だが、

二羽を向かい合わせたもの、頭を下に向けて飛ぶものなど様々な意匠がある。

「三ノ丸櫓門」を石段を上がって振り返る。

「佐伯市章」が建てられていた。

佐伯市のイニシャル「S」の文字を図案化したもので、緑豊かな山々と清流、豊かな魚場の

豊後水道のなかで、市民が連携し、今までの歴史・文化を大切にしながら未来へ向かっていく

ことを意味している のだと。

市章の色は上段を緑(DIC―173番)、中段を橙(DIC―198番)、下段を青(DIC―179番)を

基本とする。

「 DIC 」👈リンク とはDIC株式会社が製造している特色インキのこと。

DICカラーガイドという色見本帳があり、希望の印刷色を伝えるために「DIC○○番」という

番号を指定するのだ。私も現役中に、この色見本帳で調達品の塗装色を指定したのであった。

「野村先生像」。

野村越三(1884.6~1925.4.29) 佐伯市山際出身。

「野村越三先生は1884年6月佐伯市山際(当時)に生れ、幼いときから秀才の誉れが髙く

そのひとがらからは円満誠実で聖者の風格を備え、すべての人にしたわれるまれにみる

立派な人であった。若くして佐伯小学校の教師となったがそのすぐれたひとがらは生徒の

心をつよくとらえわずかのあいだに全校生徒の尊敬の中心となった。当時わが国の体育、

スポーツは黎明期であり、当地方ではまだほとんど行われていなかったが、先生はいちはやく

その重要性をみとめ心身鍛錬の手段としてこれを奨励した、かずすくない先覚者であった。

指導にあたって先生はつねに生徒とともに行い、その先頭にたって実行したので、生徒に

およぼす影響は非常に大きく、そのため体育スポーツ熱は全校にたかまり効果も目をみはる

ものがあったので、当時としてはきわめてめずらしい、優秀校として文部省から表彰された。

1914年退職後は、餘暇をみて青年の指導に力をそそいだので、青年の体育スポーツの普及発達は

いちじるしく、県下における先進地としてみとめられるにいたったのである。当地方における

体育スポーツの今日の隆盛のもとは先生にあるといっても決して過言ではない。

このような、先生のすばらしいひとがらと指導力とがみとめられ、1924年和歌山高商

(現和歌山大学)の学生監として招へいされた。先生のすぐれたひとがらは、ここでもきわめて

短期間に全学校の絶大の信頼をあつめ敬慕のまととなりその指導の将来性に大きな期待が

かけられたのであったが1925年4月29日やまいのため逝去された。行年41才であった。

1970年4月29日 教え子有志」

三の丸「御下櫓」近くにあった「中根貞彦の歌碑」。

「ふるさとの移ろう もうしふる里の かはらふも宇し はしき布る里」

歌人は茂吉の弟子で三和銀行(現UFJ)の初代頭取、中根貞彦。

そして「佐伯市歴史資料館」に、「続日本100名城スタンプ」をいただきに向かう。

近づいて。

「佐伯市歴史資料館」。

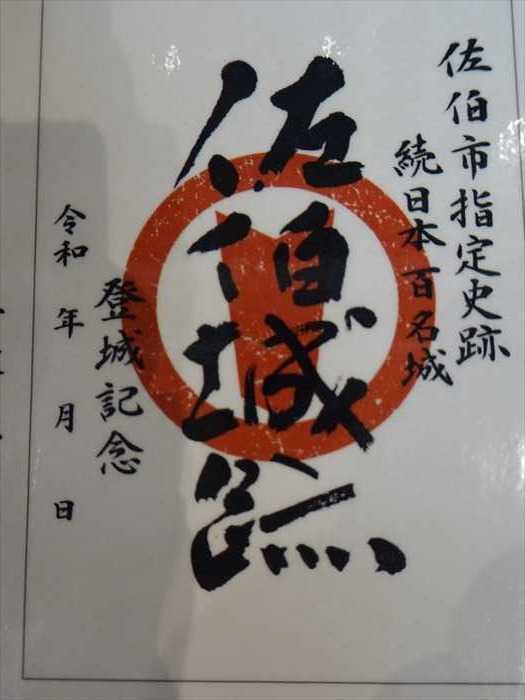

「続日本100名城」の「佐伯城」のスタンプをいただきました。

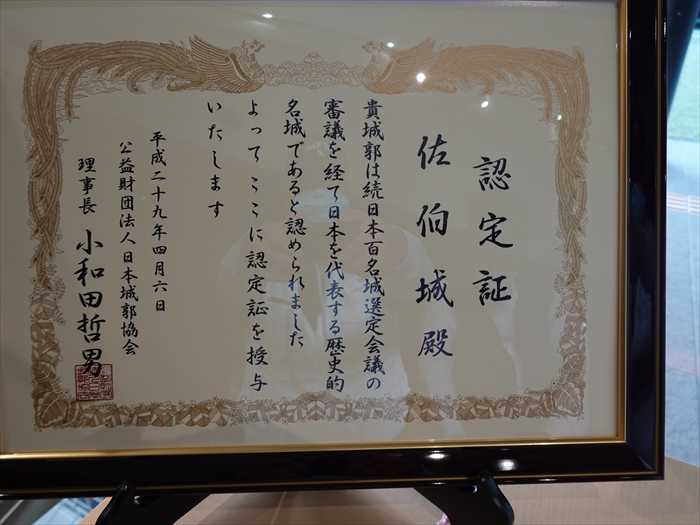

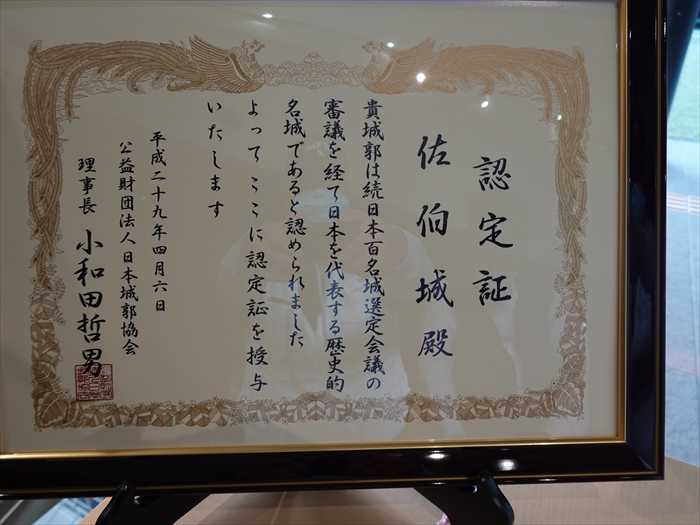

「認定証」。

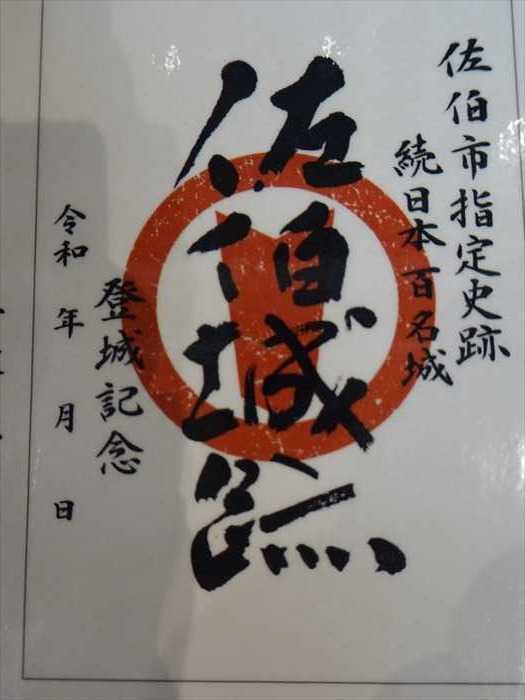

「佐伯城」の「御城印」。

横にあった「毛利家御居間」を訪ねた。

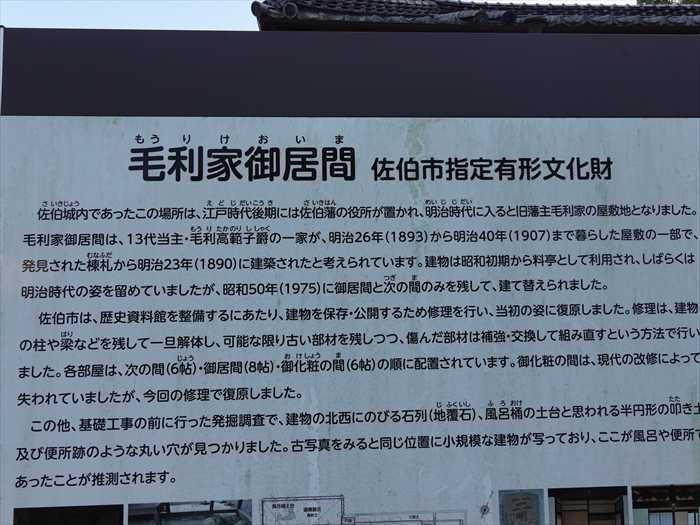

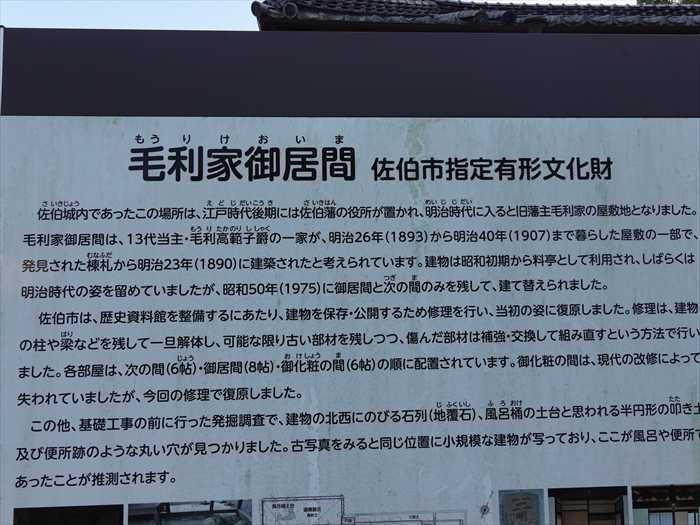

「佐伯市指定有形文化財 毛利家御居間」案内板。

「毛利家御居間 佐伯市指定有形文化財

旧藩主毛利家の屋敷地となりました。

毛利家御居間は、13代当主・毛利高範子爵の一家が、明治26年(1893 )から明治40年(1907)

まで暮らした屋敷の一部で、発見された棟札から明治23年(1890)に建築されたと考えられて

います。建物は昭和初期から料亭として利用され、しばらくは明治時代の姿を留めていましたが、

昭和50年(1975)に御居間と次の間のみを残して、建て替えられました。

佐伯市は、歴史資料館を整備するにあたり、建物を保存・公開するため修理を行い、当初の姿に

復原しました。修理は、建物の柱や梁などを残して一旦解体し、可能な限り古い部材を残しつつ、

傷んだ部材は補強・交換して組み直すという方法で行いました。各部屋は、次の間( 6帖)・御居間

( 8帖)・御化粧の間( 6帖)の順に配置されています。御化粧の間は、現代の改修によって失われて

いましたが、今回の修理で復原しました。

この他、基礎工事の前に行った発掘調査で、建物の北西にのびる石列(地覆石)、風呂桶の土台と

思われる半円形の叩き士及び便所跡のような丸い穴が見つかりました。古写真をみると同じ位置に

小規模な建物が写っており、ここが風呂や便所であったことが推測されます。」

「御居間」。

奥に「次の間」。

御居間8帖(床の間)。

左外壁には県選択無形民俗文化財の「 堅田踊り 」👈リンク を舞う女性の姿が

最後に駐車場から「佐伯城」の「西の丸」、「二の丸」下の石垣を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

有事の際には、「廊下橋」を落として敵の侵入を防ぐのだと。

「廊下橋」を見上げる。

本来、本丸に入るには二の丸を通って廊下橋を渡り、幅の狭い階段を登らなくてはならなかった。

有事の際には廊下橋を落として敵の侵入を防ぐといわれ、堅固で実践的と評される佐伯城を象徴

する施設である。

幅の狭い階段を上る。

「本丸跡」から下を見る。

「本丸跡」碑。

毛利神社の社殿は太平洋戦争中の昭和20年4月26日の空襲で破壊されたと。

かつては土台に見合う大きさの社があったのだろうが、今は何故か再建されず失われ、

社殿跡の中央附近に小さな岩と朱の鳥居そして石祠が祀られていた。寂しい限り。

近づいて。

石の社は、焼け残った石灯籠等を集めて積み上げたものであろうか。

別の場所にも。

「本丸跡」からの眺望。

右方向。右奥の島は「大島」、中央の島の名は「八島」。

同じアングルの眺望案内板。

眺望案内板をズームして。

「本丸外郭二層櫓台」。

映画 釣りバカ日誌19 ロケ地 佐伯市 城山 」👈リンク 案内板。

本丸・天守台跡への巨大な石階段。

階段を見ても分かるとおり、後年の神社化に伴う参道で、城があった当時はこの階段は無く、

こちら側は一面の高石垣で大型の2層櫓が睨みを利かしていたとのこと。

独歩碑の道が整備され、こちらから上がってくる人が多くなり、その正面の石垣を壊して

天守は3層で最上階に高欄があり千鳥破風、唐破風などがあったとされる。

石段途中から紅葉を見上げて。

さらに。

ここにも「独歩碑」があった。

明治26年(1893年)、鶴谷学館に教師として招かれた国木田独歩は、後年、佐伯を舞台とした

作品を残した。「春の鳥」「源おぢ」の舞台である城山山頂に、佐伯独歩会によってこの

「独歩碑」が建立された と。

廻り込んで「本丸」の高石垣を見る。

「天守台跡」を振り返る。

「豊後佐伯城址」碑。

見事な石垣が至る所に残されていたのであった。

再び佐伯市街を見る。

帰路は比較的緩やかな坂道の「独歩碑の道」を利用して下る。

そして登山ルートの分岐まで戻る。

「しいの実」掲示板には俳句が色紙に書かれて掲示されていた。

「城下町さいき散策マップ」。

こちらは「大分県観光MAP」。

「佐伯城三の丸櫓門」を表から。

近づいて。

更に。

「三の丸跡」碑。

「三の丸御殿」のジオラマをネットから。

御殿が存在した。この御殿に関しては、古写真も残るのだと。

しかも、明治期の解体ではなく、昭和45年(1970年)の解体だけに、非常に残念至極!!

解体後に「佐伯文化会館」が昭和46年(1971年)に建ったが、これも50余年で近々解体と!!

【https://eiko-s.dreamlog.jp/archives/12313052.html】より

山頂に建つ「佐伯城」を入れて。

【https://livedoor.blogimg.jp/syouanmaki/imgs/8/8/88a0f128.jpg】より

「県指定有形文化財 佐伯城三ノ丸櫓門

指定年月日 昭和五十一年三月三十日

所在地 佐伯市鶴谷七九番地一

この櫓門は、三大藩主毛利高尚の時に、藩主の居館を山頂から三の丸に移した寛永十四年

(一六三七年)に藩庁の正門として創建された。

佐伯城の城郭建築物として唯一現存する遺構として城下町佐伯の面影を伝えている。」

再びズームして。

「三ノ丸櫓門」に繋がる石垣を櫓門下から見る。

そして「三ノ丸櫓門」を潜り、再び2020年10月31日をもって閉館した

「佐伯文化会館」を見る。

「佐伯文化会館」の外壁に描かれいている鶴のマーク。

これは、JALの鶴丸マークではない。

佐伯藩主だった毛利家の家紋の一つ「佐伯鶴の丸」。

「鶴は千年」というように長寿の象徴。両翼を丸く上に掲げた「鶴丸」が有名だが、

二羽を向かい合わせたもの、頭を下に向けて飛ぶものなど様々な意匠がある。

「三ノ丸櫓門」を石段を上がって振り返る。

「佐伯市章」が建てられていた。

佐伯市のイニシャル「S」の文字を図案化したもので、緑豊かな山々と清流、豊かな魚場の

豊後水道のなかで、市民が連携し、今までの歴史・文化を大切にしながら未来へ向かっていく

ことを意味している のだと。

市章の色は上段を緑(DIC―173番)、中段を橙(DIC―198番)、下段を青(DIC―179番)を

基本とする。

「 DIC 」👈リンク とはDIC株式会社が製造している特色インキのこと。

DICカラーガイドという色見本帳があり、希望の印刷色を伝えるために「DIC○○番」という

番号を指定するのだ。私も現役中に、この色見本帳で調達品の塗装色を指定したのであった。

「野村先生像」。

野村越三(1884.6~1925.4.29) 佐伯市山際出身。

「野村越三先生は1884年6月佐伯市山際(当時)に生れ、幼いときから秀才の誉れが髙く

そのひとがらからは円満誠実で聖者の風格を備え、すべての人にしたわれるまれにみる

立派な人であった。若くして佐伯小学校の教師となったがそのすぐれたひとがらは生徒の

心をつよくとらえわずかのあいだに全校生徒の尊敬の中心となった。当時わが国の体育、

スポーツは黎明期であり、当地方ではまだほとんど行われていなかったが、先生はいちはやく

その重要性をみとめ心身鍛錬の手段としてこれを奨励した、かずすくない先覚者であった。

指導にあたって先生はつねに生徒とともに行い、その先頭にたって実行したので、生徒に

およぼす影響は非常に大きく、そのため体育スポーツ熱は全校にたかまり効果も目をみはる

ものがあったので、当時としてはきわめてめずらしい、優秀校として文部省から表彰された。

1914年退職後は、餘暇をみて青年の指導に力をそそいだので、青年の体育スポーツの普及発達は

いちじるしく、県下における先進地としてみとめられるにいたったのである。当地方における

体育スポーツの今日の隆盛のもとは先生にあるといっても決して過言ではない。

このような、先生のすばらしいひとがらと指導力とがみとめられ、1924年和歌山高商

(現和歌山大学)の学生監として招へいされた。先生のすぐれたひとがらは、ここでもきわめて

短期間に全学校の絶大の信頼をあつめ敬慕のまととなりその指導の将来性に大きな期待が

かけられたのであったが1925年4月29日やまいのため逝去された。行年41才であった。

1970年4月29日 教え子有志」

三の丸「御下櫓」近くにあった「中根貞彦の歌碑」。

「ふるさとの移ろう もうしふる里の かはらふも宇し はしき布る里」

歌人は茂吉の弟子で三和銀行(現UFJ)の初代頭取、中根貞彦。

そして「佐伯市歴史資料館」に、「続日本100名城スタンプ」をいただきに向かう。

近づいて。

「佐伯市歴史資料館」。

「続日本100名城」の「佐伯城」のスタンプをいただきました。

「認定証」。

「佐伯城」の「御城印」。

横にあった「毛利家御居間」を訪ねた。

「佐伯市指定有形文化財 毛利家御居間」案内板。

「毛利家御居間 佐伯市指定有形文化財

旧藩主毛利家の屋敷地となりました。

毛利家御居間は、13代当主・毛利高範子爵の一家が、明治26年(1893 )から明治40年(1907)

まで暮らした屋敷の一部で、発見された棟札から明治23年(1890)に建築されたと考えられて

います。建物は昭和初期から料亭として利用され、しばらくは明治時代の姿を留めていましたが、

昭和50年(1975)に御居間と次の間のみを残して、建て替えられました。

佐伯市は、歴史資料館を整備するにあたり、建物を保存・公開するため修理を行い、当初の姿に

復原しました。修理は、建物の柱や梁などを残して一旦解体し、可能な限り古い部材を残しつつ、

傷んだ部材は補強・交換して組み直すという方法で行いました。各部屋は、次の間( 6帖)・御居間

( 8帖)・御化粧の間( 6帖)の順に配置されています。御化粧の間は、現代の改修によって失われて

いましたが、今回の修理で復原しました。

この他、基礎工事の前に行った発掘調査で、建物の北西にのびる石列(地覆石)、風呂桶の土台と

思われる半円形の叩き士及び便所跡のような丸い穴が見つかりました。古写真をみると同じ位置に

小規模な建物が写っており、ここが風呂や便所であったことが推測されます。」

「御居間」。

奥に「次の間」。

御居間8帖(床の間)。

左外壁には県選択無形民俗文化財の「 堅田踊り 」👈リンク を舞う女性の姿が

最後に駐車場から「佐伯城」の「西の丸」、「二の丸」下の石垣を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

Re:九州の続日本百名城を訪ねる(その42):佐伯城跡(2/2)(01/13)

本丸跡石段を上がった場所にあった小さな「毛利神社」。

は、毛利神社の社殿は、太平洋戦争中の昭和20年4月26日の空襲で破壊されたが鳥居は現存する。とありましたが (2022.01.13 09:17:04)

は、毛利神社の社殿は、太平洋戦争中の昭和20年4月26日の空襲で破壊されたが鳥居は現存する。とありましたが (2022.01.13 09:17:04)

Re[1]:九州の続日本百名城を訪ねる(その42):佐伯城跡(2/2)(01/13)

jinさん さん

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.