-

1

御祭神「倉稲魂命<ウガノミタマノミコト>」

当社、主祭神の『倉稲魂命』の御神徳についてお話いたします。(当社の表記では倉稲魂命ですが、他に「宇迦之御魂神」など表記は色々とございます)倉稲魂命…と言うと私達とは疎遠な神様のようですが「お稲荷さん」と言えば誰でもご存知のはずです。全国各地で数多く祀られており、昔から庶民に馴染みの深い神様です。全国の稲荷神社・稲荷社は3万2千社にのぼり、名もない小社も含めると4万とも5万とも言われています。倉稲魂命は稲の精霊の神格化で、食物神として名高い神様です。名前の中の「ウカ」は「食<うけ>」の意味を指し、五穀・食物をつかさどる事をさします。また「稲荷<いなり>」は「稲生る」「稲成る」<いねなる>=いなる=いなり=稲荷と転訛したもので、稲霊の意を持ちます。稲荷信仰は奈良時代に発生されたと言われています。伏見稲荷大社の社伝では、和銅4年(711年)に稲荷山三ヶ峰に稲荷神が鎮座されたとあります。(初午のお話)また、稲荷信仰は元々山城の国の秦氏が氏神として祀っていた、農耕神がその勢力拡大と共に広まり、地域開発・殖産業の守護神としての御神徳を発揮するようになりました。このように、本来は農耕神だったのですが、時代と共に商工業をはじめとする諸産業の神としての御神徳も発揮されるようになりました。現在では倉稲魂命の御神徳は広く●五穀豊穣 ●産業興隆 ●商売繁盛 ●家内安全 ●芸能上達等を中心に願い事は何でも可能とされております。ちなみに個別的に「百貨店の神」「麻雀の神」「たばこ屋の神」としての御神徳もございます。当社は特に商業地の中心にある為、会社の社運隆昌や飲食店の商売繁盛などの祈願が多く、新橋の街の繁栄の守護神として多くの方に崇敬されております。今日は当社主祭神、商売繁盛の神と名高く霊力が大変強いとされる「倉稲魂命」の御神徳のお話でした。

2006年02月24日

閲覧総数 4512

-

2

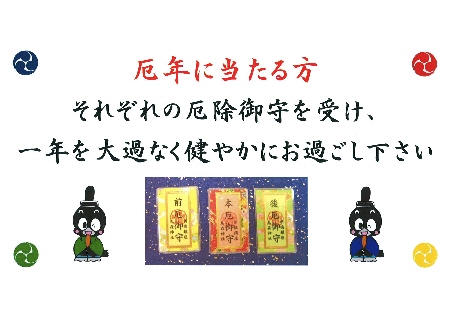

~厄年にあたる方へご案内~

普通の御祈祷(厄祓い祈願)はちょっと、、、初穂料も、時間も気になるな、、、という方に・・・日程・時間内にお越しいただければ、予約なしで御社殿にてお祓い、参拝して頂けます。2月1・2・3日の節分特別参拝に起こし頂き、御守・鈴祓い・福豆などの授与品をお受け下さい。※初穂料1500円より(厄年御守+鈴祓い+福豆などの授与品込)

2014年01月21日

閲覧総数 2384

-

3

大祓詞の中にある「天つ罪」について

神道では、人が犯すかもしれない罪を「天つ罪」「国つ罪」との2種に分けて考えています。「天津罪」・「国津罪」とも書かれます。『延喜式』巻八「祝詞」に収録される大祓詞に対句として登場します。今日はその「大祓詞」の中の「天つ罪」についてお話します。「天つ罪」とは「スサノオが天上(高天原)で犯した8種の罪」のことです。天照大神が天上で行っていた、最も神聖なお仕事の一つ・・・すなわち、稲作をスサノオが以下の悪行を働いたことで、「天の岩戸」隠れをなさるのです。「天つ罪」とはスサノオが行った悪行=罪のことです。その内容は以下の通り、農耕に関係するタブー、農耕を妨害する行為の内容です。いかに、米作りが神聖な行為であるかがここでも伺えます。・畔放 :田の畦を壊して、田の水を干し、稲の生長を妨げること。・溝埋:田に水を引くために設けた溝を埋め、田へ水が通わなくすること。・樋放:田に水を引くために設けた樋を壊し、田へ水が通わなくすること。・頻播:ある人が種を蒔いたところへ、別の人が重ねて種を蒔いて、作物の生長を妨害すること。又、自分のものとしてしまうこと。・串刺:作物の収穫時に、他人の田畑に所有権を示す札や杭を立て、それが自分のものであるとし、所有権を侵害すること。・生剥:生きている馬の皮を剥ぐこと。・逆剥:馬の皮を尻の方から剥ぐこと。・糞戸:祭場に汚物を撒き散らすこと。現在、多くの神社の「大祓詞」は、「天つ罪」・「国つ罪」の罪名の部分はカットされています。すなわち、現在の大祓詞で「天つ罪 国つ罪 許許太久(ここだく)の罪出でむ」となっている部分は、本来は「天つ罪と 畦放 溝埋 樋放 頻蒔 串刺 生剥 逆剥 屎戸 許多の罪を天つ罪と法(の)り別(わ)けて 国つ罪と 生膚断 死膚断 白人 胡久美 おのが母犯せる罪 おのが子犯せる罪 母と子と犯せる罪 子と母と犯せる罪 畜犯せる罪 昆ふ虫の災 高つ神の災 高つ鳥の災 畜仆し蟲物する罪 許多の罪出でむ」でありました。当社「夏越の大祓」神事は6月30日午後5時斎行致します。15日頃には、境内に「茅の輪」と「形代」をご用意致します。 昨年の「夏越の大祓」の「茅の輪」年末に形代をお納めになった方は勿論、今まで「大祓」をされていらっしゃらない方も、半年の罪・穢れを「形代」に移し「大祓」神事でお清め致します。元気に夏を乗り切り、年末まで健やかに過ごせるよう、「形代」にご自身の罪・穢れを移し、お納め下さい。大祓のお札も形代と一緒にご用意致します。

2006年06月09日

閲覧総数 8368

-

4

「烏森神社御祭禮」の幟

今年の当社例大祭(5月4・5・6日)に向けて、新しく幟を作成致しました。この幟は大祭近くにニュー新橋ビル周辺(駅周辺)やレンガ通りなど神輿が渡御するコース(氏子地域)に立てられる予定です。紫の白抜きで大変綺麗に仕上がりました。この幟に関しては、今年初の試みでございます。まずは神社周辺のコースを中心に立てられる予定ですが、いずれ氏子地域全体にこの紫の幟が立てられれば良いと考えております。

2006年04月09日

閲覧総数 123

-

5

鳥居の起源について

今日は鳥居の起源について少しお話致します。鳥居の起源については諸説あり、確かなことは分かっていません。1:天照大御神を天岩戸から引きずり出すために鳴かせた「常世の長鳴鳥」(鶏)に因み、神前に鶏の止まり木を置いたことが起源であるとする説。2:インドの寺院のトラーナや中国の華表など海外に起源を求める説などがあります。~インドのトラーナ~古代インドには仏塔を囲む垣があり、その垣の門のことを「トラーナ」と呼んでいました。この「トラーナ」が形や音が鳥居に似ていることからきたと言う説があります。~中国の華表~華表というのは、王城や陵墓の前に建てる門のことです。日本ではこの華表に「トリイ」という訓をつけて神社の鳥居に解釈していたと言う説があります。いずれにせよ、8世紀ごろに現在の形が確立しています。語源についても同様に不明であります。鶏の止まり木を意味する「鶏居」を語源とする説、「とおりいる(通り入る)」が転じたとする説などがあります。地図記号にも神社の存在は「鳥居」で示されているように、鳥居は神社の象徴となっており、一般には神社の参道の入口に建つ、一種の門と考えて頂ければよいと思います。当社の鳥居は、社殿に似せた、他にはない形の鳥居です。社殿鳥居京都 伏見稲荷大社の千本鳥居今日は鳥居の起源だけについての話でした。

2006年05月17日

閲覧総数 2551

-

6

大祓形代ご用意しております。

あっという間に、12月も中旬となりました。一年、自身の身につもった、罪穢れを形代に移し、祓い清めてもらい、新しき年を清らかな心身で迎える神事・・・「年越の大祓」の形代を、例年同様、お賽銭箱横の掲示板の下にご用意しております。31日夕方頃までに、お賽銭箱の中にお納め下さい。

2009年12月16日

閲覧総数 20

-

7

「倉稲魂命」と「伏見稲荷大社」

烏森神社の御主祭神である、「倉稲魂命」について、稲荷社の総本社とも言える、京都『伏見稲荷大社』のお話を交えながら、お話いたします。稲荷の神「倉稲魂命」について「倉稲」の意味は、稲束を倉に収蔵した為で、それを「ウガ」と呼ぶのは、清浄で立派な食物と考えているからです。「稲」は元来「生き根」のことで、人々の生命の根本を養い育てる力を持っています。そしてその奥に潜む根源の力は「ミタマ」と名付けられました。つまり、神名のというのは、人の生命を養い育てる根源の力を称えた名なのです。この稲荷の神を祭る神社は、全国三万稲荷社といわれ、少祠、邸内社を入れるとその数は更に増え、諸神のうちで最も数が多いとされております。この稲荷の神「倉稲魂命」が稲荷山(伊奈利三が峰のこと)に和銅四年(西暦711年)二月の初午の日に光臨されたとされており、京都「伏見稲荷大社」が稲荷社の総本社とされているのです。当社「烏森神社」は明治六年に「烏森稲荷社」の社名を改めました。江戸の地誌には芝愛宕下久保町の「烏森稲荷」としてしばしば登場しており、『祠曹雑識』によると百余の稲荷番附の中で、「烏森稲荷」は東の関脇に位置付けられています。

2005年11月26日

閲覧総数 3995

-

8

「三方」について

今日は「三方」についてお話します。「三方<さんぼう><さんぽう>」とは、神饌(神様へのお供え物)を載せる為の台です。通常は檜などの素木<しらき>による木製で、折敷<おしき>と呼ばれる盆の下に直方体状の台<胴>がついた形をしています。「三方」という名称は、台の三方向に穴があいていることから、「三方」とつけられたといいます。三方を上部から見ると、四角または八角形をしています。大昔は木の皮などを単に折り敷いただけで台はなかったことから、元々は折敷と台は分離していて、使用するときに台の上に折敷を載せて使用しました。また、台に載せずに折敷だけで使用することもあります。台の有無に関わらず真上から見た場合の形は四角形や八角形となり、そして、「折り敷く」という言葉から折敷と称されるようになりました。今日では折敷と台が完全に結合したものが使用されており、折敷だけで使用するものは三方とは別に用意するようになっています。台に開いている穴は「刳形<くりがた>」もしくは「眼象<げんしょう>」と呼ばれ、宝珠の形に彫られていますが、穴そのものには意味がなく、一種の装飾と考えます。折敷には縁の板を留めるための綴り目(継目)がありますが、これは穴のない側の反対側になるように作られています。神前に供える際は、この綴り目(継目)を手前(自分の方)に向けて置きます。(穴のない側(綴り目の反対側)が神前に向くようにします。)この「三方」、古代には、高貴な人物に物を献上する際にも使用されておりました。寺院でも同様のものが使われますが、三宝(仏・法・僧)にかけて三宝<さんぽう>と書かれることもあります。折敷には縁の板を留めるための綴り目(継目)がありますが、これは穴のない側の反対側になるように作られています。神前に供える際は、この綴り目(継目)を手前(自分の方)に向けて置きます。(穴のない側(綴り目の反対側)が神前に向くようにします。)

2006年09月02日

閲覧総数 6441

-

9

東京都神社関係者大会

本日明治神宮会館にて東京都神社庁設立60周年記念東京都神社関係者大会が開催されました。(第一部~第三部)第一部では奉祝舞楽「陵王」と「納曽利」が演技されました。陵王と納曽利は「番舞」といって、左舞・右舞を一曲づつ奏して、舞楽会を構成する代表的な舞です。「陵王」に代表される、中国大陸から伝来した唐楽の伴奏で舞うのが「左方舞」。メロディにのって舞うのが特徴です。「納曽利」に代表される、朝鮮半島から伝来した曲を中心にした高麗楽の伴奏で舞うのが「右方舞」。リズムを主にして舞うのが特徴です。第二部では記念式典第三部では記念講演として、評論家の竹村健一先生から、演題「日本の将来」-当面する外交問題を中心に-の講演がございました。

2006年10月26日

閲覧総数 180

-

10

明日から3日間の「心願色みくじ」

お正月・節分と授与してまいりました、「心願色みくじ」(初穂料500円)ですが、春編として明日より3日間(3月1・2・3日)授与を行います。~お正月・節分で受けられた方~願い札に書かれた、お願い事が叶いましたら、この期間に是非、お礼参りにいらして下さい。そして、願い事が叶った方が、同じ色の更なるお願い事をされる場合、今回の「心願色みくじ」の授与の際、ひと回り大きな「願い玉」の授与となります。前回のおみくじ(今回は今年授与された願い玉でも結構です。)をお持ちになり、おみくじを受ける際に、授与所のものに「願い事が叶いました!」と一言お伝え下さい。また、4色全ての色みくじをされた方、おみくじ(今回は願い玉でも可)をお持ち下さり、お申し出下さい。3月3日(土)には「桃の節句」にちなみ、午前11時~午後3時位の間、女性のご参拝の方に「白酒」を振舞います。明日から3日間、授与所をおあけ致します。明日は午前11時~午後6時ごろ2日 午前11時~午後7時半ごろ3日 午前10時~午後5時ごろ

2007年02月28日

閲覧総数 228

-

11

「ひな祭り」~桃の節句~

3月3日の『雛祭り』は「桃の節句」「上巳の節句」「弥生の節句」などという呼び名があります。かつては「節句」を「節供」と書きました。「上巳の節句」とは、旧暦3月3日が十二支の上の巳の日であるところから始まりました。「雛祭り」は雛人形やその調度品を飾り、白酒、桃の花、菱餅などを供えて、女児の健やかな成長を祈る行事です。 この3月3日の節句の風習は古くからある雛遊びと、中国から伝来した厄祓が一つになったものです。日本には昔から季節の変わり目に体を清め、厄を祓う習慣がありました。現在も残る端午(五月五日)や七夕(七月七日)をはじめとする五節句はもとは中国から渡ってきた習慣です。古代中国では3月の最初の「巳」の日に水で体を清め、宴会を催し厄を祓うという祭りがありました。その「上巳の節句」が日本に伝わり、宮中や上流社会で行われる行事として日本古来からあった人形に厄を移す風習などと混ざり合い、平安時代になると、祈祷師を呼んで祈りをささげ、人形をなでで厄を移し、供物を備えて、無病息災を念じつつ3日の夕方に火を灯して川に水に流すといった祭りが毎年行われるようになってゆきました。菰に包んだ供物を添えて流すこの紙人形は、厄祓を意味するものでした。またそのころ、上流階級の女の子の間で「ひいな遊び」といって、紙で作った人形と身の回りの品に似せてつくったおもちゃの家財道具を使った、ままごと遊びが盛んに行われていたようです。室町時代には上巳の節句の厄祓い行事は3月3日にほぼ定まってきましたがこの頃はまだ禊ぎの行事として人形を流していたようです。その後戦乱の世が落ち着いた江戸時代になって、宮中行事としてひな祭りが取り入れられ、その後幕府の大奥でも取り入れられました。そのうち上流階級のものであったひいな遊びなどが庶民に親しまれ、女の子の初節句を人形を奉ってお祝いするという形が定着しました。江戸初期以降、女児の成長と幸福を願って民間にも広まりました。初期は内裏びな1対にお供え物をして祝うという形だったのが、江戸中期には段飾りが登場し、三人官女をはじめとする付属の雛人形や雛道具の数が増えました。将軍家へのお嫁入りの際に嫁入り調度とまったく同じミニチュアを雛人形とともに持っていった例もあります。庶民の間でも3月3日が近くなるとあちこちにひな市が並び、流行を競い大変なにぎわいを見せていたということです。その後明治以降になるとひな祭りは農村にまで普及し、現在に至る形になっています。雛人形はいつしか王朝風の美しい雛人形へと変化し、人々に愛玩され鑑賞されるようになりましたが、それと共に祓いの習俗は後退していきました。 しかし、この飾り雛の変遷とは別に、災いを川や海へ流す禊ぎの意味を持つ流しびなも各地方で根強く残っています。例えば、鳥取県地方にはそのような雛祭りの原型が「流し雛」という形で残っています。ささ船に千代紙で作ったおひなさまを神社に奉納、ご祈祷後、着飾った幼児の手で川へ流す様子は本当に風流なものです。他にも桟俵という稲穂で編んだ船に乗せて流すなど全国各地でその風習が残っています。当社では「桃の節句」ということで、神前でお清めいたしました「白酒」を女性の方に限り、境内にて振舞っておりました。又、神前には節句にちなんだ菱餅やお菓子をお供えしておりました。 本日の白酒の振舞は告知等を一切しておりませんでしたが、多くの女性の方がご参拝下さいました。また、境内に「おひなさま」の音楽も流しておりましたので、今日が「桃の節句」とお気付きになる方も多くいらっしゃったようです。

2006年03月03日

閲覧総数 116

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンで後悔しない!体型…

- (2025-11-22 22:00:05)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 買って正解♩お値段以上ニトリの加湿…

- (2025-11-23 09:42:38)

-