PR

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

プログラミング思考は、日々の生活や学習効率を劇的に向上させるアプローチです。今回、実際の生活の行動や中学受験に役立つ勉強準備を、プログラミングの視点から整理します。論理的な手順を身につけることで、生活の中で迷わず効率的に動けるヒントになれば幸いです。

そもそも、プログラミングとは、コンピュータに指示を出して動かすための技術やプロセスのことを表します。特定の「プログラミング言語」を使って、コンピュータが理解できる形で命令を書きこむわけです。C言語やパイソン等をご存じの方も多いと思います。例えば、ゲームを作るために「キャラクターを右に動かす」とか、「点数を加算する」といった指示を書きます。プログラミングは創造力と論理的な思考が大切で、問題解決能力も鍛えられます。当たり前のことを手順どおりに行う考え方が大切です。

実生活をプログラミング化する

たとえば、車のエンジンをかけるまでをプログラミングとして手順を考えると、次のように整理できます。

キーを確認する:鍵を持つ。(当然ですが、忘れたらやり直しです。)

車に乗る :ドアを開け、座りドアをしめる。(細かいと思わないことです。)

安全準備 :シートベルトを装着する。

スタート操作: キーを差し込む、またはスタートボタンを押す。

チェック : 車のメーターや異常ライトを確認する。

毎日のルーティンも、こうした手順が習慣化しているわけです。

子どもの質問に対して「初見の場合」はこのプログラミング思考の有無で理解度は大きく変わります。

子どもの学習準備

□机に向かう

静かで集中できる環境を確認します。机の上には不要な物を片付けて、必要なものだけを置くようにしましょう。例えば、スマホは別の部屋に置くとさらに効果的です。照明もこの時点でつけておくといいでしょう。

□教材を準備する

今日の学習で使う国語のテキストと問題集を決めます。例えば、「漢字練習」「読解問題」といった具体的な内容を決めておくとスムーズに取り掛かれます。

□文房具を用意する

鉛筆やシャープペンシルを1〜2本、消しゴム、ノート、定規などを机の上に整然と並べます。すぐ取り出せる状態にしておくと勉強中の中断が減ります。

□姿勢を整える

椅子に深く座り、背筋を伸ばします。椅子の高さや机の位置を自分に合ったものに調整し、集中できる状態を作ります。

□テキストを開く

学習するページをめくり、内容を確認します。まずは軽く目を通し、何を学ぶのか意識することで効率的に進められます。

国語読解の場合

特に演習後の直しがプログラミングされていない場合が多いです。

□初読でキーワードに線を引く

問題文を初めて読むときに重要な言葉やテーマに線を引きます。この段階で全体の流れを把握する準備ができます。

□設問の条件に線を引く

問題文から設問の指示をしっかり読み取り、条件や求められているポイントに線を引きます。これで「何を答えるべきか」が明確になります。

□記号の選択肢の消去や比較するべき部分に線を引く

設問の選択肢を検討し、正しい答えを選ぶために消去法や比較部分に注目して線を引きます。このプロセスは混乱を減らし、正確さを向上させます。

□答えの根拠となる箇所を確信する

自分が選んだ答えが問題文中のどの部分に基づいているか確認します。根拠が明確であれば自信を持って次に進めます。

□書き写しや誤字脱字がないか確認する

最後に解答を見直し、誤字や誤記がないか確認します。このステップを忘れると、ケアレスミスが発生しやすいので丁寧に行いましょう。

□書き抜き、記述問題の優先順位を振り返る

時間がかかり飛ばすべき問題、記述で最低限得点できる書き切りができたか振り返りと改善行動が必要です。

ここだけの話

線を引きすぎてかえって時間がかかったり、線を引かない方が頭の中で整理できる子どももいます。我が子の個性に合わせてどのように取り組めば現時点において時間内で最高得点がとれるか改善行動を積み重ねるこです。ある程度の型は必要ですが、「守破離」としてとらえ、受験勉強を通じて自学自習できるスキルをあげていくことがポイントです。

教える側も指導時間の3倍は準備するのが普通です 。(答え合わせだけなら誰でもできますので、教わっている先生がどんな先生か、子どもが一番よくわかっていると思います。)やり直しもそのくらいかけても価値はあります。国語は他の教科で手いっぱいで行わない家庭が多いのが実情ですので、あえて、テスト直しだけは自己採点の後に、数日置いてやり直しの時間をつくるとよいです。慣れてくると、効果が実感できます。正答率があがり、こどものやり直しの時間が短縮されたり、言い回しが上手になったり、何よりも学習への積極性が向上してきます。

学習のペースが崩れがちな時期、効率的な学習方法を見つけることが重要です。IN国語教育研究室では、お子様の成績向上を目指した授業や保護者向け学習相談を提供しています。

📌 9月開始の受付締切:8月20日まで。ぜひご相談ください。

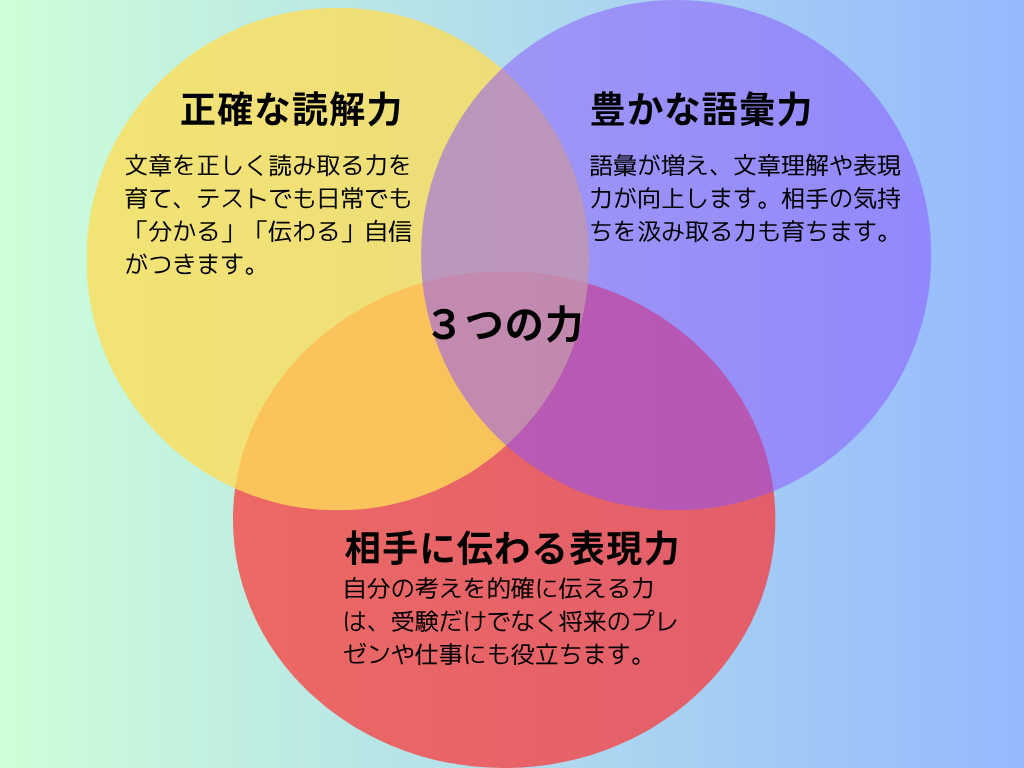

身につけたい3つの力

頑張れ!受験生!

-

短所は認めたところから始まる 2025.11.21

-

見ていないふりをしながら、しっかり見る 2025.11.20

-

【ブログ更新しました】「安心して話せる… 2025.11.20