全161件 (161件中 1-50件目)

-

米国大学院2年目の学費

2024年4月18日に「米国大学院1年目の学費」というタイトルでブログの記事を書いていた。(記事はこちら)前回の記事に倣って2年目の学費を算出してみたいと思う。サマーセッションの学費内訳Tuition $15,384General Fee $490サマーセッション合計 $15,874秋学期(2回目)の学費内訳Tuition $23,076General Fee $1,977Clinical Fee $358Health Insurance $1,791春学期合計$27,202サマーセッションと秋学期合計$43,0762年目は奨学金財団からの支給額が大幅に減らされる中、よくこれだけの額を支払ったと思う。私はサマーセッションで授業をいくつか履修したため学費を少しだけ抑えることができた。もちろん、みんながメキシコやヨーロッパに遊びに行っているのを他所目にずっとキャンパスに篭って勉強する大変さはあるが、お金の節約のためには致し方ない選択だったと思う。子どもたちは学校が休みなのに私のせいでどこにも遠出ができず申し訳ないことをした。お分かりの通り、2回目の秋学期から大体一つの授業につき300ドルほど授業料が値上がりした。米国内のインフレとともに大学(院)の学費は上昇し続けている。いったいアメリカの教育費はどこまで高騰を続けるのだろうか。留学を考えている人は学費の情報にも目を向けてほしい。最近はバタバタしているのでこの辺りで失礼したい。また時間を見つけてブログをアップできたらと思う。それでは今日も良い1日を。きたろう写真:西海岸のビーチ。空気がカラッとしていて日差しが強い。まさに西海岸の気候そのものである。

2025.06.30

コメント(0)

-

アメリカ留学期間中に生活費公開

米国内のインフレと歴史的な円安によって留学はどんどん遠のきつつある。留学の学費に目が行きがちだが、実際に留学するとなれば食費や日用品、光熱費といった生活費といった固定費も馬鹿にならない。留学の半分を単身、もう半分を家族と過ごした経験から単身留学と家族留学ではどれほど支出に違いが生じるのかお示ししたい。留学中の生活費を公開しているブログは散見されるが、それは単身留学か家族留学のいずれかであって同一人物による単身留学と家族留学の支出平均を並べているブログはなかなか見つからないのではないだろうか。単身留学を検討されている場合は学費以外の固定費の見積もりの参考にしていただけたらと思う。家族留学か検討されている方は単身留学と比べてどれほど固定費の増加が見込まれるのか参考にしていていただけたらと思う。勿論、今回お示しするデータはN=1に過ぎず、留学をする場所や生活スタイルによって大きく変動することを留意していただきたい。私の場合、前半は単身赴任で生活をして後半は家族(妻と子ども二人)と生活を共にした。単身での留学と家族帯同での留学の両方を経験することでその支出の違いを明らかにすることができた。下の表は一人暮らしと家族暮らしでの月々の支出平均を項目別に分けたものである。一人暮らし支出項目月々の出費(ドル)月々の出費(円)食費598.4790637日用品80.5612200交通費146.3822168衣服17.132593医療費5.25795書籍・文具34.475220その他283.65429591165.90176576家族暮らし支出項目月々の出費(ドル)月々の出費(円)食費1305.57197728日用品306.6646443交通費444.8467370衣服170.6725848医療費125.7319041書籍・文具44.246700その他651.18986213048.88461753(上記に家賃、光熱費、プレスクールの学費は含まれない。)当たり前だが居住者が増えれば支出も増えていく。月々で2000ドルの違いがあるのだからそれが長期間になれば出費はかなり大きくなることがお分かりだろう。外食は片手の指で収まるほどの回数しか行っていないのだが、それでも家族暮らしの場合月々20万円ほどかかっている。家族と暮らすようになってからご近所の方々との交流も増え交際費が増えていった印象がある。言葉では言い表せないほどの素敵な思い出が沢山できたが、それと同時に月々の支出も増えていった感は否めない。データには表れないが、これでも家族全員で節約に節約を重ねたつもりだ。休暇中に旅行をもっとしていたら支出とぐんと増えていたに違いない。家族留学と聞くと煌びやかなイメージを持たれるかもしれないが、異国の地での生活の工面は容易ではない。このデータがこれから留学をされる方々の参考になれば幸いである。Exchange-Rate.orgによると2024年のドル円の年間平均為替レートは151.45円だったようだ。今回はこの数値を使ってドルを円に換算した。写真:Wharton School校舎それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.05.18

コメント(0)

-

終わりの始まり 始まりの終わり

ご報告が遅れてしまったが、3月下旬に日本に帰国した。アメリカ滞在期間全く帰国しなかったのでまさに86週と1日(603日)ぶりに日本の地に立った。久々の日本の気候は暖かく、空港からの帰り道で8分咲きの桜が我々の帰国を歓迎してくれた。人生は出会いと別れの連続である。人は新しい出会いに胸を踊らせ、そして惜別に涙する。3月に大きな別れを経験し、4月からまた新しい環境で心機一転再出発することとなった。新しい環境といえどもこれまで働いていた職場に戻っただけなのだけれども。しかし、2年近く日本を離れていたためか日常だと思っていた景色の一つ一つが非常に新鮮に感じられる。アメリカの上下スイッチにすっかり慣れてしまって、自宅のボタン式のスイッチに違和感を覚えている自分がいる。いまだに暗闇の中で無意識に指を上下に動かしてしまうのはアメリカでの感覚が体に染み付いてしまっているからだろう。これはただの一例に過ぎない。分刻みにやってくる電車、ゴミが一切落ちていない道、浮浪者がいない駅校舎、日米間でのカルチャーギャップに戸惑うばかりである。きっと日本の生活に完全に戻るまでには暫く心のリハビリが必要になるような気がしている。帰りの飛行機内で家族と過ごしたアメリカ生活が走馬灯のように蘇ってきた。数えきれないほどの困難があったけれども、その都度家族で力を合わせて乗り越えてきた。今回の留学が家族に何をもたらしたのか私にはわからない。しかし、家族で過ごした海外生活がきっかけとなって数年後、数十年後に大輪の花を咲かせてくれることを願いたい。壮大な旅が終わりを告げようとしている。アメリカでの旅を思い返していると気付けば涙が込み上げてきた。アメリカでできた友人との別れの寂しさ、目標としていた修士号の取得の達成感、家族全員で帰国できる安堵感、それともそれら全てかもしれない。涙のわけはわからないが、人生の中でも一番と過言ではないほど忙しく濃密な時間だったことは間違いない。円安と米国内のインフレによって家族に貧しい生活をさせてしまったことだけが大きな心残りだ。旅行の旅先でも朝食はカップラーメンやパンで節約するなど常に生活費を切り詰める日々が続いた。少しおしゃれなレストランで外食をしたら120ドルプラス20%のチップが発生するのだから恐ろしい。外食は結局片手で数えるほどしか行けなかった。日本に戻ってきてご飯の美味しさ、サービスのクオリティ、そして手頃な値段に驚くばかりである。改めて日本はすごいと思った。これだけ高品質のサービスが素早く提供できる国も少ないだろう。先日親族と食べ放題のお店に入ったのだが、息子たちは寿司としゃぶしゃぶを思う存分食べて大満足だったようだ。それと同時に今まで思う存分レストランで食べさせてあげられなかったことに対する申し訳ない気持ちが自然と込み上げてきた。自分で言うのも変な話だが、異国の地のマイノリティの立場で貧困を経験するなんてしたくてもなかなか味わえないと思う。「地を這いつくばってでも生きて帰ってやる」という根性だけは強くなった気がする。アラフォーの会社員が家族を連れて海外に大学院に進学するという無謀とも思える旅は最高に楽しく、そして想像を絶するほど大変だった。帰国はしたもののこのブログは細々と続いていきたいと思っている。終わりは何かの始まりであり、始まりは常に終わりに向かっている。この輪廻転生のようなサイクルを繰り返す中で人は日々成長を繰り返す。旅の疲れがとれたらまた新たな人生のチャプターを一歩ずつゆっくりと歩んで行けたらと思う。それでは今日も良い1日を。きたろう写真:ソメイヨシノ

2025.04.23

コメント(0)

-

海外留学を希望されるあなたへ(特に米国)

留学の期間、タイミング、希望するプログラム、帯同する家族の有無、留学場所や所属機関によって留学体験は大きく異なるため留学に最適解はないということをまず最初に前置き(disclaimer)を述べた上で私が現在米国大学院留学について思っていることを率直に話していけたらと思う。2020年から2021年にかけて猛威を振るった新型コロナウィルス、そして歴史的な円安を経て海外留学はどこか遠い存在となりつつある。インターネットを介してアメリカ留学の様子をお届けすることが奨学金を得て教育分野の研究をしている自分に今できることなのではないかと思い今まで150を超える記事を書いてきた。くだらない記事が多い中、定期的にこのブログを訪れてくれる読者に感謝申し上げたい。留学は人生を変えるきっかけを与えてくれる貴重な体験であるという考えは留学当初から抱いている信念でもあるのだが、昨今留学する際のリスクも日に日に増している気もしている。留学生活は決してバラ色生活ではないし、むしろ自分は美しい花の下に隠れるイバラの道を歩んできたような気がする。留学に伴うリスクと留学で得られる対価を慎重に天秤にかけながら最終的な決断をしてもらえたらと思う。まず最大のリスクは長期的かつ記録的な超円安である。私が留学を開始した2023年から円安の状態が続いており、私が滞在している期間にも数度日銀による為替介入が行われた。一時は1ドル161円に近づくほど円の価値は毀損し続けたのは記憶に新しい。リーマンショックで1ドル89円まで下落したのを知っている自分としては当時から円の価値がその3分の2程度まで落ちていることに驚きを隠せない。大学院の留学で切羽詰まっているのだからこれから4年間の学費を納める保護者にとってはこの為替レートは非常に大きなリスクとなりうる。保護者の所得がドルであれば全く問題ないのだが、円をベースとする際には注意が必要である。次に米国内での長引く物価高騰も悩みの種である。私が通う大学では学費が物価の上昇に共に4%〜5%のペースで上がり続けている。2023年から2024年に切り替わるタイミングで授業料が一つあたり300ドルほど上がっていてプログラムの友人と授業料の値上げについて議論をしたほどだ。きっとこの授業料の上昇は今後もしばらく続いていくのだろう。LAやNYでは家賃が払えずホームレスにならざるを得ない人も出てきていて、治安も少しずつ悪化してきていると聞く。食品も日本と比べて高いし、卵12個が安いところで買っても$3〜5ほどしてしまう。四人家族で週末少し食品を買いだめするとあっという間にお会計が100ドルを超えてしまう。食費は必需品であって節約しても限界があり、削るに削れない部分がある。学費、食費、家賃、サービス全てに重くのしかかる物価の高騰は留学生にとってはまさに死活問題である。新政権が今年の1月に誕生してから米国政府が拠出するフルブライト奨学金の先行きも怪しくなっているのが新たな懸念である。以下の記事によると米国当局は教育分野や国際交流事業のファンディングを一時的に停止している。戦後75年以上に続くこの歴史ある奨学金事業が一時停止的に止まっていることに驚きを隠せないし、由々しき事態である。Xによると日本人フルブライターも3月1週目でspipendの支払いが終わっており今後の支払いについては非常に不透明な状況にあるという。この超円安時代にドル建てで支給される奨学金の停止は留学の継続可否に関わる大きな問題だ。私はもう時期日本に帰国する身だが、アメリカの向かっている将来が心配でならない。今年度のフルブライト奨学金の募集はすでにスタートしているようだが、次年度までにフルブライトの予算が確保されていることを切に願っている。“This effectively suspends international education and exchange programs including academic exchanges like Fulbright, Gilman, and IDEAS; professional exchanges like the International Visitor Leadership Program and young leaders initiatives; youth exchanges like YES, FLEX, and CBYX; virtual exchanges like the Stevens Initiative; and more.”Cited from “Statement: Suspension of International Education and Exchange Program Funding Threatens U.S. Economic and National Security”また、私が所属するペンシルバニア大学においても学長から以下のようなメールが届いた。(原文は英語)———金曜の夕方、米国国立衛生研究所(National Institutes of Health)から前例のない措置が発表されました。それによると、大学への研究助成金に対する施設・管理(Facilities & Administration)経費率が即時に15%に制限されるとのことです。この発表は、すでに多くの疑問や懸念を引き起こしている。現在、私たちは教員や職員への影響を最小限に抑えるための解決策を模索しており、ペンシルベニア大学で進行中の重要な研究や臨床試験に与える影響を軽減するための対応を進めていますので、ご安心ください。———噂によるとこの措置によって一部の大学ではPhDの合格取り消しが発生しているようだ。アメリカの大学ではPhDの学生は基本的にはTAをすることで授業の減免措置を受けることができる。国からの補助金カットによって米国大学の財政基盤にも影響が出始めているらしい。したがって新政権の政策はもはや留学生だけでなく大学で研究を行うPhDやポスドクの学者にも影を落とし始めている。留学に適したタイミングなんて一切ないのではないのではないかというのが私の考えだ。どのタイミングで留学しようとも失うものと得るものがあってそれらを天秤に計りながら決断していくしかない。そして慎重に判断したとしても為替レートや奨学金支給の一時停止など留学生自身がコントロールできないような出来事が次々と起こるのだ。「子どもがこの年齢になったら」、「TOEFLとIELTSがこの点数に達したら」、「貯金がこれほど貯まったら」、「仕事が落ち着いたら」、「奨学金が合格したら」、「大学院に合格できそうになったら」、「コロナと為替レートが落ち着いたら」……(社会人)留学を実現するためには数えきれないほどの条件が存在する。しかし、現実問題として全ての条件が綺麗に揃うことはほぼ不可能に近い。本当に留学することを希望されるならどれかを犠牲にする覚悟が求められる。矛盾していることは承知しているが、留学をするには様々な要素を慎重に天秤にかける慎重さと一度決めたらブレずに何がなんでも最後まで取り切る大胆さが必要な気がする。ここまでお読みの読者はすでにお分かりの通り、留学生の置かれている状況は刻々と変化しているし、学費、奨学金、生活環境も常に変動していて流動的である。巷に流布している情報に流されずにしっかり複数のソースで調べて裏をとるように心がけてほしい。渡米してから支出の多さに困っても時すでに遅しなのだ。特に米国の場合は新政権の影響でビザにも影響が出ているかもしれない。ホワイトハウスの動きにも注意していただきたい。それでは今日も良い1日を。写真:下の子どもが描いた虹の絵きたろう

2025.03.08

コメント(0)

-

咄嗟に言葉出てこない時に使うoff the top of my head

言おうとしていること咄嗟に出てこないことは往々にしてあることだ。日本語だと「あれだよ、あれ。なんだっけ」と時間を稼ぎつつ記憶を辿ることもあるだろう。私も加齢とともに言いたい単語がパッと出てこなくなってきているような気がする。前回とあるミーティングをしていた時にふとグループリーダーが以下のような発言をした。Ummm, I cannot name it off the top of my head, but there should be….オンラインCollins Dictionaryには以下のような説明があった。参考までに貼り付けておく。"If you say something off the top of your head, you say it without thinking about it much before you speak, especially because you do not have enough time."Collins Dictionary "off the top of my head"自分の発言の確証のなさを聞き手に伝える表現として”off the top of my head”という表現が使われるようである。ネットでコロケーションを調べてみるとなんとなくnegationと一緒に使われてるケースが多いことがわかる。例)I cannot tell you off the top of my head./ I cannot think of it off the top of my head.また、“Off the top of my head, that’s everything that I can think of right now.”というような言い回しも可能であることがわかった。正確ではないがざっと頭の中で考えたことを口に出す際に使われるようである。詳細な記述が求められる学術論文ではもちろん使えないが、親しい友人との会話など日常生活の中で使う機会がたくさんありそうだ。写真:バレンタインの日に並べられていたケーキ(ハートマークなのだろうが、私にはひらがなの「くろ」にしか見えない。)それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.03.07

コメント(0)

-

Galentine’s Day

少し時間が経ってしまったが、面白い表現に遭遇したのでご紹介したい。2月14日はValentine’s Dayなのだが日本とアメリカではお祝いの仕方が異なる。日本では女性が男性、もしくは女性の友人にチョコ菓子を与えるのが通例である。気になっている異性にあげるチョコを本命チョコと呼びそうでないチョコは義理チョコと呼ばれる。バレンタインにチョコレートが選ばれるようになった理由は諸説あるらしいのだが、チョコレート会社がずっと昔にバレンタインデイにキャンペーンを行ったことから日本ではバレンタイン当日にチョコレートを交換することが定着したらしい。一方、アメリカのバレンタインは意味合いが異なる。アメリカでは性別は関係なくとにかく身近な大切な人にプレゼントを渡す日とされている。生花を持って歩く男性をこの日は多く見かけた。また、子どもの学校でもバレンタインデーに手紙や小さなおもちゃを交換するイベントが催された。日本で育ってきた自分にとってはバレンタインデーにチョコ菓子を見かけなかったのが非常に驚きであった。ちなみにアメリカでは3月14日に男性が女性にプレゼントを渡すホワイトデーの風習は一切ない。これもチョコレート会社が売り上げを伸ばすために企画したイベントが定着したものなのだろうか。日本のバレンタインデーは少し商業的な匂いがするが、アメリカのバレンタインデーは年齢や性別問わず大切な人にプレゼントをあげて愛を分かち合う日とれているようだ。日米間ではバレンタインデーの扱われ方が大きく異なるのは非常に興味深い。アメリカは日本に比べてバレンタインデーに参加する人の割合が多く、老若男女、性別を問わずこのイベントを楽しんでいる印象がある。そんな中social mediaを眺めていて出てきた表現がValnetine’s DayならぬGalentine’s Dayだ。ネットで調べてみるとGalentine’s Dayとは女性同士で友情を確かめ合うためにプレゼント交換をする日で通常Valentine’s Dayの前日2月13日に行われるらしい。手元の学習辞書にも数冊あたってみたがまだ搭載している辞書はなかった。写真:下の子どもがお友達からもらってきたプレゼントの品々それでは良い1日を。きたろう

2025.03.05

コメント(0)

-

2025年秋学期の振り返り(その3)

授業3:TESOL Seminarこの授業はいわゆるcapstoneと呼ばれる授業でプログラムの最後に履修授業とされる。教授のご指導をいただきながら最後に修士論文を仕上げる。この授業は学外でのコミュニティサービスとセットになっていて、毎週学外での活動をジャーナル形式でまとめて提出しなくてはならなかった。リーディング課題、学外での活動、そして活動の振り返りを15週にわたって絶え間なく続けるのは非常に骨の折れる作業であった。最後の立ちはだかった修士論文はまさに時間との戦いであった。完璧がない中でどこまで妥協せずに自分が納得いく論文を書き上げられるかがポイントとなるわけだが、完成度を高めようとすればするほど道のりが長く感じられ、最後は孤独との戦いでもあった。無事修士論文を書き上げられたことに今はホッとしている。さて、記憶を辿りながら孤独の戦いを記録に残しておこうと思う。Week 1 Introduction論文1本。シラバスの確認、コースの概要説明、自己紹介。シラバスはぎっしり10ページにも及び課題や修士論文のフォーマットに関するルールが記載されていた。毎週のように複数の課題をこなさなければならず少し圧倒され、自分が最後の山を果たして登り切れるのか不安になった。Week 2 TESOL as a profession & reflective practice教科書のチャプターリーディング(1章)、関連書物3チャプター。アクションリサーチのベースともなりうるreflective teachingの考え方をNunanの文献を読みながらおさらいした。また、TESOLが専門的職業としてどのように位置付けられているのか書かれた文献を読んでクラスでディスカッションをした。どうしても外国語はネイティブスピーカーに教わった方が習得が促進されるという迷信は今も根強く残っているようだ。研究論文を読んでいてもお分かりの通り、ネイティブスピーカーだからネイティブのように話せるようになれるという研究成果は残念ながら見つかっていない。年齢、インプットの量、学習環境、個人間の特性など複雑に絡み合った要因があるためネイティブスピーカーが教えるかどうかはさほど大事なことではないのである。ネイティブスピーカーでろうがノンネイティブスピーカーであろうが、教える技量が問われるのはいうまでもない。教える側も教わる側もそのことを認識した上で外国語学習に励む必要があるのだろう。ネイティブスピーカー至上主義が蔓延るアジア圏でそのような考えが広まるのはまだまだ遠い話のような気がしてならない。-Field Journal 1提出Week 3 Research Workshop教科書のチャプターリーディング(2章)リサーチワークショップでは図書館から司書をお招きして研究文献の探し方のレクチャーをしてもらった。私が所属している大学では学部ごとにその分野に詳しい専属の司書がいてアポイントを取ればすぐに1対1の面談ができるようになっていた。リテラチャーリビューの書き方がよくわからなかった自分はよくこの司書の方から貴重なアドバイスを幾度となくもらった。やはりアメリカの大学は学費が高いだけあってリソースに豊富である。ほとんどのジャーナルも教育機関の認証を受ければほとんどダウンロードができるようになっている。たとえアクセスがない論文でも司書の方に相談すれば取り寄せてもらえるらしい。またジャーナルではない学術書に関してもチャプターごとにスキャンしてもらえるのだ。大体申請をしてから1週間以内にスキャンされたPDFファイルが届くようになっている。つまり、この大学院にいる限り、気になる論文や書籍はほとんど手に入るのである。ダウンロードをしすぎていつも消化不良を起こしているのだが、読みたいものに常にアクセスできる環境は本当にありがたい。早く日本の大学も同じような対応をできるようにしてもらいたいものだ。-Field Journal 2提出Week 4 Revisiting methods and SLD教科書のチャプターリーディング(3章と4章)、論文2本。春学期に履修したSecond Language Development(SLD)というコースの復習をした。KrashenのInput hypothesis、SwainのOutput hypothesis、LongのNoticing Hypothesis、最近注目を集め始めているusage-based theoryなどの基本概念を学んだ。動機づけの部分ではGardnerの内的動機づけと統合的動機づけの違い、Dornyeiの外国語におけるモチベーションの考え方、95年以降社会のコンテキストとアイデンティティを意識した動機づけ理論を提唱したNortonのinvestmentという新しい枠組みについても触れた。また、ヴィゴツキーの理論を言語学習に取り入れたsociocultural theoryも近年注目を集めており、これからこの理論を用いた研究が活発に行われるのだろう。まだまだこれ以外にも沢山の理論と枠組みがあるのだがここでは割愛させていただくことにする。上記の概念が一つ一つ独立して存在しているわけではなく、幾重にも絡み合って存在していると考えた方が良さそうだ。さてこれらの理論をどのように実習に結びつけて論文に仕上げていくかが課題である。理論と実践を結びつける作業は想像以上に難しい。-Field Journal 3提出Week 5 Teacher identity & expertise教科書のチャプターリーディング(5章)、論文2本。外国語(英語)が理数科学系や人文科学系の科目と大きく異なるのは、単なる知識の量だけでなく技能や運用能力(コミュニケーション能力)も大きく関わってくることである。外国語を教授する者のアイデンティティや専門性とは一体どのようなものなのか議論した。Marr and Englishによると外国語教師はlinguistic expertise, pedagogical expertise, content expertiseの三つが必要となるらしい。これらの三つを厳密に定義することは難しいし、担当する学習者や教える環境下においてもこの専門知識の考え方は絶えず変化していくのだろう。また、帰国子女がEFL環境で外国語を教える教師よりも優れたスピーキング能力を有している場合に教師が感じる不安や劣等感について書かれた文章を読んだ。幼少期外国で過ごした帰国子女が英語教師の発音を指摘して関係性が悪化したという話は聞いたことがある。この問題も授業を通じて英語の知識の伝達を目指しているのか、技能の向上を目指しているのかわからない状況下におけるゴール設定の曖昧さに由来するものと考えられる。いずれにせよexpertiseもidentityも流動的で常に変化しているという考え方が主流になりつつある。研究はその一部を切り取り他者と共有できるように描写することにある。常に変化を遂げているものをどのように切り取り描写するかが大きな課題となりそうだ。実践と理論の乖離は流動的なものを無理やり枠にはめ込んで記述しようとすることに起因するのかもしれない。-Field Journal 4提出-Annotated Bibliography Draft提出Week 6 Social justice in TESOL教科書のチャプターリーディング(6章)、論文3本。言語はパワーを有している。話者が多く、その言語を学ぶ学習者が増えていけばその言語のパワーは増していくし、話者が減少していけばいつかは自然淘汰されてしまう。社会言語学の授業でも学んだが、言語は自然界のエコロジーに酷似している。-Field Journal 5提出-修士論文テーマ1提出Week 7 Individual Conferences課題なし。この週は修士論文の指導を個別で受けるため授業は行われなかった。ズームで教授と面談をしていただき論文の方向性やテーマについてご助言を受けた。「リテラチャーレビューばかりであなたのオリジナルな考えが出てきていない」とアドバイスをいただいた。自分の独創的なアイデアを含めたつもりだったが、抽象的で具体例に乏しく相手によく伝わっていなかったようだ。やはり第二言語である英語でわかりやすく、かつアカデミックなスタイルで英文を書くのは非常に難しい。読んでいて論点がわからないgenericな論文にならないよう、世界に一つだけの自分の論文を生み出したいと思う。そのためにも先行研究を読み込み自分の論文のポジショナリティを明確にしなくてはならない。論文の3分の1しか終わってないと思うと気が遠くなりそうだが、最後の最後まで駆け抜けるしかない。-Field Journal 6提出-Annotated Bibliography Draft2提出Week 8 Professional development workshop1教科書チャプターリーディング(7章)第8週から第11週は2人〜3人1組になってグループプレゼンを実施した。我々のグループはEllis(2018)を中心にTBLTの背景と導入の課題について話すことになった。-Field Journal 7提出-修士論文テーマ2提出Week 9 Professional development workshop2教科書のチャプターリーディング(8章)-Field Journal 8提出-Annotated Bibliography Final Draft提出Week 10 Professional development workshop3教科書のチャプターリーディング(9章)-Field Journal 9提出-修士論文テーマ3提出Week 11 Professional development workshop4教科書のチャプターリーディング(10章)-修士論文校正Week 12 Individual conferencesこの週は授業がない代わりに教授とズームで面談を行った。論文はほぼ完成しておりrevisionの段階に入っている。前回の面談よりもさらに細かい部分に関してフィードバックを受けた。自分にはなかった視点を沢山いただきありがたかった。自分では辻褄が合っているように見えても他人に読んでもらうと私の勘違いや説明不足の箇所が多々合ったりする。-修士論文校正Week 13 Final presentations教授からは「これが大学院生活で最後のプレゼンになる」とお話があった。アドバイスとして”Make it say something about yourself”という言葉をいただき、非常に気合が入った。このアカデミックジャーニーの集大成となるようなプレゼンになるよう手を抜かず仕上げようと心に誓った。自分の生い立ち、キャリアゴール、大学院で得た学びを7分以内に収めて発表を行なった。プレゼンが終わった瞬間にクラスメイトが大きな拍手を送ってくれた。最後の授業が終わり教室を離れると「終わったんだな」という実感が少しずつ湧いてきた。もうこの場所でプレゼンをすることはないと思うと寂しさが込み上げてきた。まだ博士課程に進むか決断はできていないが、自分の信じる道を進めば自ずと道は開けるのではないかと思っている。そう今までもそうであったように。-修士論文提出Week 14 No class (Thanksgiving)Week 15 Final Presentations同上講義の情報量としては受講した授業の中で一番少なかったと思うが、アウトプットの量は一番多かった気がする。毎週のように成果物が求められ、提出したかと思いきや次週には新たな課題の締め切りが設置されている。一度ペースを乱してしまったら取り返しのつかないことになっていただろう。とにかくリズムに乗って立ち止まらず進み続ける体力が必要な授業であった。蓋を開けてみたらこちらの授業においてもAをいただくことができた。コメントだらけのワードファイルを見て何度も落ち込んでいたが、この成績を見て少しだけ救われた気持ちになった。それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.03.03

コメント(0)

-

2024年秋学期の振り返り(その2)

授業2:Issues in Second Language Development博士課程に在籍している学生に向けて開講されている小規模のセミナークラスである。実際に参加してみると受講者は博士課程の学生4名、修士の学生が3名のたった7名だった。毎回リーディング課題を読み込んで、クラスメイトとディスカッションをする形式だったため、毎週しっかり課題を読み込まないと置き物状態に陥ってしまう。また、毎週ディスカッションをリードする役目が学生に与えられる。自分の担当週では小さなプレゼンをした後にディスカッションに適した設問を3つほど用意しなくてはならない。授業を受けるというより、教授と共に授業を作り上げていく形だ。少しでも理解が浅い部分があるとすぐに博士課程の学生から鋭い指摘を受ける。受講を認めてくれた教授には感謝しても感謝しきれないほどだ。毎週とてつもない課題量でしんどかったが、教授との距離も近く一番学びが多かった授業かもしれない。記憶を呼び起こしながら激動の15週間を振り返りたいと思う。Week 1 Introduction to Language Assessment and Testing教科書のチャプターリーディング(1章)。シラバスに書かれた内容の確認。自己紹介、研究興味の共有。第一週から””What is your research interest?”と聞かれて戸惑う自分がいた。しかし、博士課程の学生はスラスラと自分の興味分野を説明していた。博士課程の学生とのレベルの違いを目の前で見せつけられたような気がした。受講していた学生のほとんどがまだ博士課程の2年目でこれからリサーチプロポーザルをするはずなのだが、自分の軸となる研究対象が明らかになっている印象を受けた。やはり博士に進むにはクリアな目標とミッションがないと難しいのであろう。シラバスに書かれた課題の量に圧倒されてしまったが、受講すると決めたからには最後までやり抜くしかない。まさに「背水の陣」である。Week 2 Key Theoretical and methodological issues in SLD教科書のチャプターリーディング(2章)、論文4本、ビデオ視聴1本。この週は博士課程に在籍している学生二人がモデルプレゼンをしてくれた。二人の知識の量とプレゼンのうまさに言葉を失ってしまった。どうやったら難しい論文をあれほど噛み砕いて説明できるのだろうか。私が何時間かけて読んでも分からずずっとモヤモヤしていたが、説明後にまさに溜飲が下がった。特にontologyとepistomologyの違いの説明は目から鱗だった。現場にいた頃は気にしたこともなかったが、研究の世界ではこの両者は極めて重要な意味を持つ。何を研究対象とするのかという”what”の部分、そしてどのようにしてその対象を明らかにするのかという”how”の部分は研究を続ける限りずっと付きまとうという。そしてリサーチクエスションがそのwhatとhowを支配する。リサーチクエスションが単なる素朴な「疑問」ではいけないことに気づいた。膨大な先行研究とそこから生まれたリサーチギャップを踏まえた上で研究課題を作り出さなければならないのだ。このコースでは最終的にリサーチプロポーザル(研究計画)を提出することになっている。果たして修士2年目の自分なんかにプロポーザルができるのか今から不安で仕方ない。Week 3 Major data collection methods教科書のチャプターリーディング(3章)、論文4本。教授曰くclassical methods(従来の手法)が使われた研究論文を4本読んだ。この週の論文はimplicit knowledge(暗示的知識)とexplicit knowledge(明示的知識)の違い、そしてその知識の測り方や定義について書かれた論文についてディスカッションをした。Implicit knowledgeとは潜在的に蓄えられた知識を指すのに対し、explicit knowledgeは授業などを通じて得られた知識を指す。Explicit knowledgeが言語の習得に結びつくのか、またいかにして明示的知識が暗示的知識に移行するのかは研究者の間でも意見が分かれているようである。Week 4 Coding教科書のチャプターリーディング(4章)、論文4本。この週は流暢さ、正確性、Task complexity(タスク難易度)を研究者はいかに測定しているか学んだ。タスクを終了するのにかかった所要時間、エラーの個数、認知的負荷など様々な項目を用いて研究者はタスクの難易度を調べていることがわかった。Week 5 Designing quantitative studies (Age issue)教科書のチャプターリーディング(6章)、論文4本。量的研究のデザインの仕方について学んだ。特に言語習得と年齢の関係を扱った研究は長期的(longitudinal)な研究が多く、長期間に及ぶ研究をどのように量的研究に落とし込むかという視点で論文を読み込んだ。Jaekel et at. (2017)の大規模研究は非常に面白く参考になった。改めて「言語習得は早ければ早いほど良い」という考え方に慎重になった。言語習得は環境、言語への適性、発話量、認知能力など様々な要素が複雑に絡み合う。年齢もそのような要素の一つにすぎないというのを改めて思い知らされた気がする。それにしてもlongitudinal studyを実施するには研究者にかなりの覚悟が必要であることがわかった。また、研究期間が長くなるにつれて研究協力者への負担も増していく。統制グループを作るとなるとそこに倫理的な問題が生じる場合もある。サステイナブルな研究の実現は私が思っている以上に難しいことが明らかになった。私が研究を始めたらIRBを通すまでに挫けてしまいそうだ。Week 6 Qualitative and interpretive studies教科書のチャプターリーディング(7章)、論文4本。この週は質的研究の手法と特徴について学んだ。量的研究は数値を重視するのに対して、質的研究は統計的優位では捉えきれない部分をインタビューや観察を通じて明らかにしようとする。したがってどのような形式でインタビューを実施してリサーチクエスションを明らかにするのかが非常に重要になってくる。今回課題として出された論文ではバイリンガルクラスルームでのアイデンティティのシフトと交渉に焦点を当てていた。詳細な観察記録と何度も実施されたインタビューから被験者の児童たちのアイデンティティの変化を明らかにしようする著者の姿勢を垣間見ることができた。質的研究では著者のポジショナリティーが多少なりともインタビューや考察の結果に影響を与える可能性があることがわかった。研究者が研究にどれほど「介入」すべきかクラスで議論した。これに関しては絶対的な正解があるわけではなく、研究ごとに研究者がどれほど研究協力者と接触するか判断をしなければならないらしい。クラシカルな量的研究は研究手法がある程度確立されているが、質的研究はインタビュー形式を含め千差万別である。量的研究に比べて質的研究は骨組みを組み立てるのが難しいと思った。Week 7 Classroom research教科書のチャプターリーディング(8章)、論文3本。この週はクラスルームで行われたアクションリサーチに関する文献を読み込んだ。教室内でのLanguage Related Episodes(LREs)に関する研究が昨今注目を集めているようである。現場を離れて大学院に来ると、まだまだ教育現場と研究施設には大きな隔たりがあるような気がしてならない。アクションリサーチもアカデミアの中で認知されているとは言い難い状況であろう。現場の経験値や声をもっと研究や理論にも届けていけたらと思う。Week 8 Mixed-methods (Survey research, Interview methods)教科書のチャプターリーディング(9章)論文4本。この週は質的研究と量的研究を組み合わせたmixed methodsと呼ばれる研究手法について学んだ。両者の良い側面を取ったような印象を受けるが博士課程の学生曰くmixed methodsはデザインをする上で制約が多く、単に両者を合体させれば良いという問題ではないようだ。Week 9 Meta-analysis論文4本。この週は博士課程を終えられた卒業生を招いて、博士論文の概要や構想についてお話しいただいた。彼女は韓国の英語学習者のmorphosyntactic operationsについて研究をされたそうだ。研究の着想から実施する上での課題、コーディングの苦労話まで余すことなくお話いただいた。何十時間にも及ぶインタービューを文字に起こして、分析する作業は本当に気の遠くなりそうな作業である。自身の研究成果を堂々とお話しされている姿を見て、やはり博士課程を終えられる人は別次元の人のように思えた。自分のいつかあの領域に到達できるように努力を惜しまず研究をコツコツ続けていきたいと思った。検索技術が向上したことで似たような研究論文を比べながら分析するmeta-analysisという研究方法が可能となった。研究論文の「まとめサイト」のような感じだろうか。Meta-analysisの論文を読むことで複数の論文結果を一覧で見れることが可能となった。しかし、研究の手法に微妙なズレがあったり、被験者の数等にもばらつきがあるため、p値だけを並べて判断するのは危険だとして慎重な立場をとる研究者もいるようだ。Week 10 〜12学生のプレゼン発表。この授業では学期の最後に研究計画を提出することになっている。それに向けて中間報告の発表会が行われた。練りに練ってプレゼンの練習も何度も行ったが、実際発表をしてみると私の研究デザインには問題が山積していることが判明した。提出期限まで残り3週間ほどしかない。今から果たして突貫工事が可能なのか心配になった。Week 13 Replication research教科書のチャプターリーディング(5章)、論文3本。この週は博士課程5年目で今学期学位を取得見込みの学生の話を伺った。その学生は教室内における学習者のエンゲージメントに関する研究をされていた。彼は研究のためにわざわざ東南アジアの教育機関に赴きインタビューを実施したという。インタビューや教室内の観察を記録したメモは300ページを超えたという。5年間もの月日をかけて人類の新たな叡智を生み出す営みは尊いと同時に非常に骨の折れる作業のようにも思えた。最後のQ and Aセッションで2つほど質問をしてみた。一つ目は「本研究のlimitaionsと今後のfuture directionsはどのようなものか」と「もし博士課程1年目に戻れるとしたら論文執筆に向けて自分にどのようなアドバイスをするか」と聞いてみた。一つ目に関しては「エンゲージメントはスピーキングに関する研究がほとんどでリーディングやライティングに関する研究が非常に少ない。もっと他の技能におけるエンゲージメント研究が広がることを期待したい」と話されていた。二つ目に関しては「もっと研究方法に関する本を読み込んでおくべきだった」と話してくれた。やはり質的、量的研究いずれにしても最低限の研究手法は身につけておかなければならないらしい。当初は30分の発表だったらしいが、質疑応答が盛り上がり気づけば60分以上が経過していた。博士課程に進むか悩んでいる自分にとってはまさに目から鱗だった。楽しくも苦しい、それが研究というものなのかもしれない。Week 14 No Class (Thanksgiving Break)Week 15 Future directions (Digital technology in SLA)論文5本。いよいよ最終週の授業となってしまった。とても学びが多く毎週楽しみにしていた授業だけに終わってしまうのが非常に残念である。この週は私がプレゼンを担当した。De Consta et al.(2020)が著した応用言語学の倫理について発表した。研究を行う際に研究者は常に倫理と向き合わなければならない。IRBの手続きも倫理の一部だし、たとえIRBを通過としてもIRBではカバーされないmicro ethicsに細心の注意を払わなければならないという。昨今はインターネットの普及でオープンサイエンスの動きも出てきている。被験者のプライバシー保護も研究者に委ねられていると言っても過言ではない。個人情報保護が叫ばれる日本では実証研究はますますやりにくくるような気がした。研究プロポーザルは自分の納得行くものが提出できたが、教授のフィードバックをみると研究手法にたくさんの問題点を抱えていることがわかった。やはり、普段の教育活動を研究に落とし込むのは非常に難しい。ただでさえ普段の授業準備でも手いっぱいなのに研究のデータ収集、コーディング、そして考察と時間を割くことが可能なのだろうか。研究をすることによって普段の授業が疎かになることは避けなくてはならない。15週目でも扱った通り、研究をする際は生徒によって有益になるように配慮をしなくてはならない。色々と試行錯誤を重ねながら研究を実施できるよう進めていきたいと思う。優秀な博士課程の学生に囲まれAを取るのは難しいと一週目で悟った。成績のことは気にせずとにかく学びたい先生から知識を得ることにフォーカスして受講したため成績はあまり気にしていなかったが、蓋を開けてみたらAをいただくことができた。研究のプロポーザルは正直ボロボロだったが、授業の貢献度を評価してもらえたのかもしれない。それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.02.17

コメント(0)

-

2024年秋学期の振り返り(その1)

育児、研究で慌ただしくブログに割く時間が捻出できないでいるが、ずるずる先延ばしにしても時間だけが過ぎ去ってしまう。アメリカ滞在に対してこれほどの大金を支払っているのに帰国後に振り返るものがないのは非常に寂しい。時間がかなり経過しておりうろ覚えになってしまっている箇所も出てきてしまっているが、シラバスを見直しながら秋学期に受講した講義を振り返りたい。授業1:Introductory Statistics to Educational Research質的研究にしろ量的研究にしろ基礎的な統計学の知識は今後の人生に有益になると考えた。全く統計知識がない自分にとっては受講をするまで相当の勇気を要したが、いい成績を取ることより自分の成長に繋がる授業を取ることを優先した。Week 1 IntroductionScales of MeasurementDistributionsWeek 2 Distributions (continued)Measures of Central TendencyMeasures of DispersionWeek 3 Study Approaches and DesignsWeek 4 R Workshop (Distribution and Univariate Statistics)Week 5 Properties of the Normal DistributionLinear TransformationsWeek 6 Correlation Bivariate Regression※HW1 DueWeek 7 OLS AssumptionsR Workshop (Correlation and Regression)Week 8 Central Limit TheoremConfidence IntervalsIntroduction to Null Hypothesis Inference TestingWeek 9z-testsSingle Sample t-testsIndependent t-testsDependent t-testWeek 10 One-Way ANOVAR Workshop (t-tests and One-Way ANOVA)※HW2 DueWeek 11 Chi-SquaresNonparametric testsWeek 12 R Workshop (Chi-Squares)The p-Value ControversyWeek 13 “It is all correlation/regression” LectureIntro to multiple regressionWeek 14 Catch-Up/Final Exam review※HW3 DueWeek 15 Final Exam三つの課題はほぼ満点を取ることができたが、最終テストで50点中41点をとってしまった。これが大ブレーキとなってしまい最終的な成績はA-となった。家族を連れて留学を決意した時点からstraight Asで卒業するなんて不可能なことくらいわかっていたが、ここまでAをずっとキープしていただけにショックは大きかった。Straight Asは夢のまた夢と当初は思っていたが、Aを重ねるごとに少しずつだが自信をついていった。念願のすべてAをキープはできなかったが、苦手な統計学でA-をとれた自分をまずは褒めてやりたい。パワーポイントの資料を見直しながら各週の詳細レポートを書こうとしたが、専門知識が必要だし時間がかかりそうなので概要のみを掲載したいと思う。それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.02.11

コメント(0)

-

思い違いを英語で何と表現するか

英語で友人とやりとりをしていると面白い表現に出くわす。彼らはコミュニケーション手段として英語を使っているだけなのだが、日本で生まれ育った自分にとってはそのような何気ない英語による日常会話が新鮮に思える。先日も米国人を含めたグループチャットで気になる表現があったのでご紹介したい。まずはグループ内のやりとりをご覧いただきたい。友人A:Hey evening team! Did anyone see a laptop charger left at the Office today? Thanks!友人B:Not me.友人C:Possibly on my desk? But I could be imagining it. この仮定法+進行形の合わせ技は英語的にも非常に面白い。まず仮定法を用いることで確証がないことを示していることがわかる。そして進行形(be+-ing)は動詞の行為が一時的であることを強調している。つまり、恒久性を持つ一般動詞のimagineを進行形のbe imaginingとすることで刹那的なニュアンスを与えることができる。この一時的な動作の強調が話者の自信のなさの表れと捉えることができる。つまり友人Cは「机の上じゃない?思い違いかもしれないけど」と伝え、念の為友人Cの机の上を探すよう友人Aに促しているのだ。EFLで学習してきた英語学習者にはこのような細かいニュアンスは伝えるのが非常に難しい。I can imagine it./ I could imagine it./などと言い換えることもできるかもしれないが、どうも私にはしっくりこない。”I can imagine it.”に至っては上記の文脈では全く意味をなさないのではないだろうか。やはり思い違いかもしれないことを相手に伝えるためにもこの状況では仮定法と進行形を組み合わせるのが良さそうだ。このように細かく見ていくと文法というのはルールとルールが幾重にも重なって形成されていることがわかる。一つのルールをわかっていたとしてもそれだけではプラグマティックスを含めた微妙なニュアンスは理解しきれない。このニュアンスを暗示的な学習のみで理解するのは幼少期から膨大な量の情報の蓄積がないときっと厳しいのだろう。「文法学習」といってもその文法が話者に与える心理状況の度合いなども含めたら中高6年間のカリキュラムでは補いきれないのだろう。たった週に数時間の学習でスラスラと話せる英語話者を育てるという目標自体が私にとってはtall orderに思えてならない。学習者に合った現実的な目標設置が求められるだろう。今後これ以上話すと記事の本筋からどんどん離れてしまうので今日はこの辺りで終わりにしたい。写真:アメリカの夕やけ(とにかく広い!)それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.02.03

コメント(0)

-

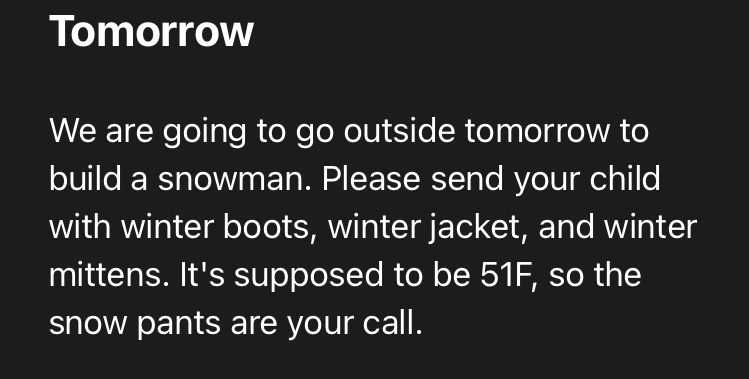

判断を委ねる時に使うcall

ここ数週間アメリカ東海岸は厳しい寒さに襲われていた。ひどい時はマイナス15度まで気温が下がり、最高気温がマイナス2度を記録した日もあった。1月19日にはまとまった積雪もあり、子どもたちは今年2回目のソリ遊びに興じた。これだけ寒さが厳しいのに家の中はセントラルヒーティングが効きすぎていてTシャツでも暑いほどだから不思議だ。外は極寒なのに、子どもたちは家の中にずっと居ると暑すぎて上半身裸になってしまうほどだ。そこから1週間が経過してようやく気温が上がり始め日中の最高気温が9度ほどまで上がるようになった。下の子どもが通うプレスクールでは学校で雪だるまを作ることになった。学校からの連絡に面白い表現があったのでご紹介したい。We are going to go outside tomorrow to build a snowman. Please send your child with winter boots, winter jacket, and winter mittens. It’s supposed to be 51F, so the snow pants are your call.この最後のyour callというのがポイントである。野球のアンパイアの判定をコールと言ったりするが、そこから派生しているのだろうか。「(外気温は上がっているので)厚手の雪用のズボンを履くか履かないかは各ご家庭にお任せします」ということなのだろう。“You can decide.”や”It is up to you.”などと言ったりすることもできるが、”Well, it is your call.” と言っても洒落た感じがある。見聞きする表現をどんどん蓄積していきたいと思う。写真:プレスクールから入ったメールそれでは今日も良い1日を。きたろう

2025.02.01

コメント(0)

-

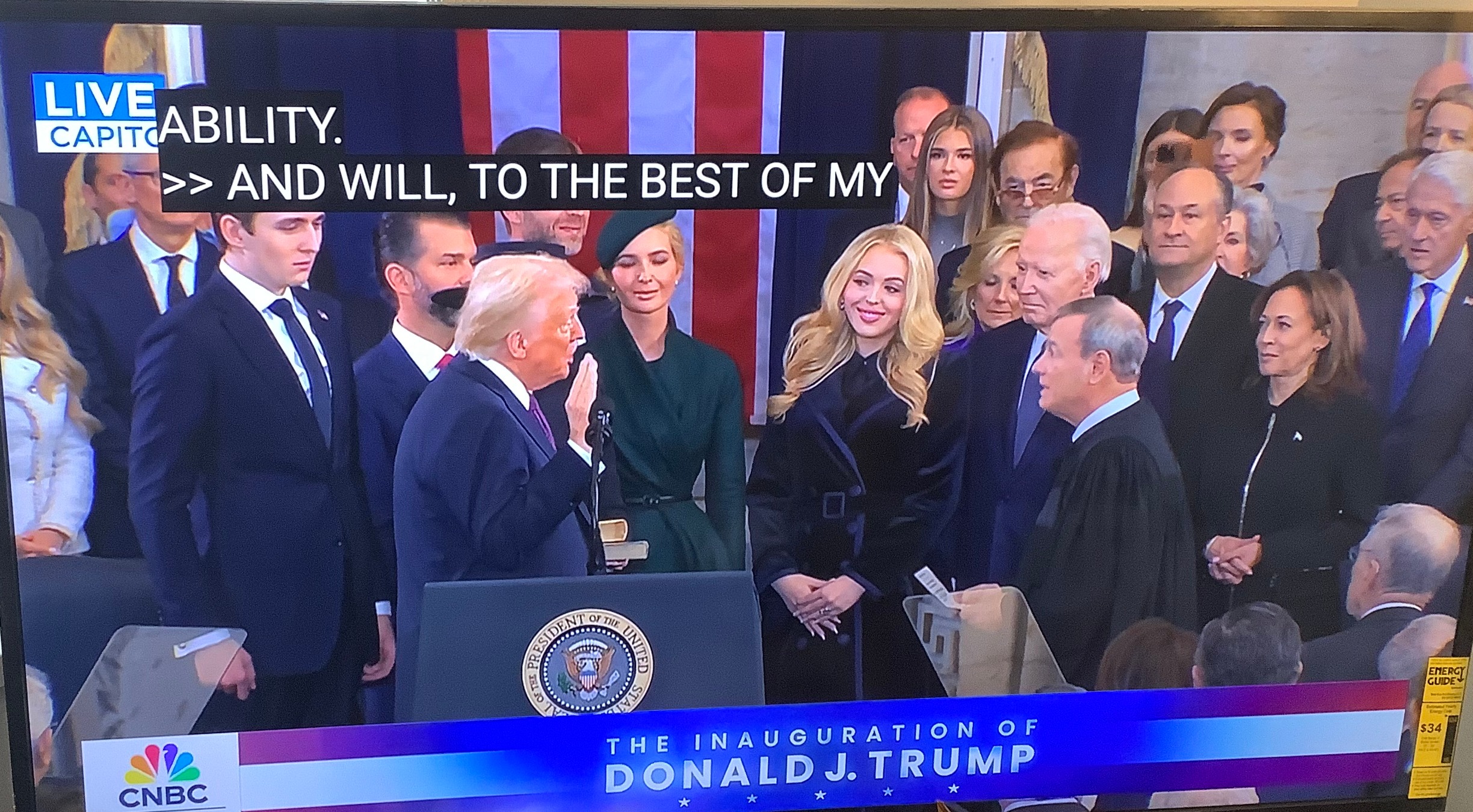

大統領就任演説(The Inaugural Speech)とその後

1月第3週目の月曜日はMartin Luther King Jr. Birthday Celebrationと呼ばれアメリカは祝日になる。2025年はこの祝日と大統領就任式が重なった。通常であればDCのNational Mall(ホワイトハウス前の大きな広場)で行われるのが慣例だが、現在アメリカ東海岸は強烈な寒波が襲っており私が住んでいるエリアでも連日マイナス10度を記録している。先日まとまった積雪もあり、今回の大統領就任式はThe Capitol Hillの中央広間で執り行われた。ちなみにこの中央広間は普段観光ツアーで見学が可能だ。事前に予約をすれば無料で見学が可能なのが驚きである。(The Capitol Hillのツアーについては過去に記事を書いたので気になる方はこちらを参考にされたい。)2021年の1月6日にThe Capitol Hill襲撃が起きた場所で4年後にトランプ大統領の大統領就任式が行われている。トランプ大統領は出生地主義を今後変更するらしい。さらには移民に対しても厳しい政策をとると噂されている。私の大学では留学生はトランプ大統領が就任する1月20日までにアメリカに戻ってくるよう全留学生に対してお達しが出されるほどだ。大学当局も政権交代によるポリシーの変更にかなり神経を遣っているようだ。1月28日(火曜日)には学長から以下のメッセージが届いた。(一部のみ抜粋)—————————Like you, I am closely monitoring recent developments from Washington that directly affect higher education. These include executive orders and pending legislation on research funding, financial aid, visas, immigration status, student loans, endowments, and DEI programs. Because these immediately affect our missions, operations, and community, I write today to provide guidance to sustain our missions while ensuring Penn complies with federal law.—————————大統領令が大学の運営にも影響を及ぼし始めているようである。イスラエル・ハマスの紛争に対するデモの対応もそうだが、大学は慎重な舵取りが求められているようだ。特に世界中から研究者や留学生を抱える大学としてはワシントンから発せられる大統領令が彼らの今後の人生を大きく左右すると言っても過言ではないのだ。実際キャンパス内でも大統領令が留学生の米国内就職活動に影響を及ぼさないか心配の声を聞くことが多くなった。アメリカ国内は依然として非常に混沌とした状態が続いている。写真:大統領就任式の映像またどこかのタイミングでアップデートができたらと思う。それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.01.30

コメント(0)

-

サマーセッションの振り返り(その2)

授業2:TESOL Practice Teachingサマーセッションで受講したもう一つの授業である。この授業は受講期間中にインターンのような形でキャンパス内外で言語教育に携わらなくてはならない。教室で理論を中心に学び、キャンパス外で培った学びを実践しなくてはならない。日本の教育実習とは異なり教育機関は各自治体から認可を受けた学校とは限らない。受け持つ授業数は少なめ(週に4時間程度)だが、日本の実習期間よりも長くサマーセッションであっても1ヶ月半ほど教えることになる。海外で就労経験がない私にとっては非常に貴重な経験となった。この授業は10週間に及び開講され、授業頻度は週に2回、1回の授業時間は2時間であった。Week 1 Course Introduction & Role of teacher in student-centered classroomチャプターリーディング(2つ)。自己紹介、成績の付け方や授業の進め方の確認。生徒中心の言語学習における教師の役割をクラス内で議論した。また、生徒のエンゲージメントの定義、またエンゲージメントの指標となるエビデンスについても学んだ。エンゲージメントは非常に重要な観点であるが、なかなか数値化できず研究の対象としにくい分野であるような気がする。質的な研究に切り替えたとしても理論の枠組みが数多く存在し、エビデンスを見つけ出すのが非常に難しそうだ。Week 2 Community-based learning project: introduction & Grammar in the curriculumチャプターリーディング(3つ)、論文2本。Cress et al.(2013)を中心にクラス内でディスカッションをした。主にcommunity-based learningの意義や課題などを学んだ。授業を通じてコミュニティーサービスという概念について深く理解することができたと思う。キャンパス外の組織と接点を持ち社会的課題に取り組むのは重要だが、同時に資金不足や劣悪な環境下での労働など多数の問題を抱えていることもあるという。文献を読み、コミュニティーサービスの心構えのようなものを確認できた気がした。Nation (2007)のfour strandsに関する文献を読んだ。これは秋学期の授業でも読んだ文献だったので復習のような位置付けでもう一度読み直すことにした。食事でバランスよく栄養をとるのと同じように英語学習においてもバランスが重要であることを再認識した。実際の指導場面でどれほどこの4つの柱を組み込めるかが課題のような気がする。Week 3 Vocabulary in the curriculum & Pragmatics in the curriculumチャプターリーディング(2つ)。ボキャブラリーとブラグマティクスについて扱った。ハンドアウトが配られ、グループごとにどのように語彙を教えていくか案を出し合った。また、pragmaticsはカリキュラムの中にどのように組み込むか。また、その具体的な指導方法についても探った。Week 4 Teachers as Designers: Backward Design & Authentic Materialsチャプターリーディング(1つ)。バックワードデザインの理論とその背景について学んだ。Juneteenthのためこの週は1回しか授業が行われなかった。Week 5 Teaching oral communication skills & Teaching Pragmatics and interaction教科書のチャプターリーディング(2つ)、関連書籍のチャプターリーディング(2つ)論文2本。この週は主にコミュニケーションスキルとプラグマティックスをどのように教室内で教えるか議論した。それらを教えるにはコンテキストクルーを与えることが非常に重要であるが、再現するのは非常に難しい。また、大学入試で問われる英語はそこまでコミュニケーションスキルやプラグマティックスとの関連が薄い。そもそもペーパーテストでコミュニケーションスキルやプラグマティックスが測定できるのか疑問の余地が残る。ここでも学校で教える英語の目的は一体何なのか考えさせられた。Week 6 Task-based language teaching & Teaching vocabularyチャプターリーディング(1つ)、論文4本、ビデオ1本視聴。TBLTに関しては同時期にTBLTの授業も受講していたため理論については問題なく理解することができた。(むしろ新しい情報がなく多少退屈に感じるほどであった)ボキャブラリーに関してはPaul Nationの論文を数本読み込んだ。やはりボキャブラリーと言っても奥が非常に深く、どの単語をどのように提示するかだけでも数えきれないほどのパターンが存在する。単語を教え方を実践するために教授が即席でスペイン語の授業をしてくれた。Week 7 Teaching Grammar & Teaching Reading and Writing教科書のチャプターリーディング(2つ)、論文2本、ビデオ1本。プロセスライティングとジャンルアプローチの2種類のライティング指導法を学んだ。また、ライティングでは生徒の作品が可視化されるため教師のフィードバックが非常に重要となる。フィードバックの種類と与え方についても学んだ。学習者間で与えるフィードバック(peer feedback/peer editing)は今まであまり意識したことがなかった。学習者を新たな教育リソースとみなす考え方はまだまだ課題がありつつも、大勢の学習者に対して教えなければならない日本のEFL環境において使い方次第では面白い試みになるのではないかと思った。Week 8 Teachers as designers: Integrating assessment in the lesson design教科書のチャプターリーディング(1つ)、ビデオ2本視聴。有名なBloom’s taxonomyを参考にしながらどのように授業をデザインして評価に繋げていくかを議論した。Week 9 Differentiated instruction & Presentations (final paper): reflection on teacher development教科書のチャプターリーディグ(12章)、論文5本。日本のEFL環境には馴染まないが、differentiated instructionの概念についても学んだ。このdifferenciationは個々の特性に合った指導の最適化を目指すものである。日本では同じ尺度で語学スキルを測ることが求められるし、生徒一人一人の特性に合った指導はやりたくてもできないだろう。しかし、理想的には生徒一人一人に目を向けて学習アドバイスをすべきなのだろう。Week 10 Final Paper最終週は論文提出に向けて授業は行われなかった。この週はとにかく図書館にこもりひたすらパソコンで文字を打ち続けた。プログラムの友人は母国に帰っていたり、メキシコやヨーロッパに旅行に行ってたりと優雅な夏休みを満喫している。時々見るインスタグラムのフィードを羨ましく思いつつも、自分は学位を修めるためにアメリカに来たのだと気持ちを奮い立たせながら最後までやり切った。半年近く前のことでうろ覚えの箇所が多々ある。資料等を見返しながら打ち込んでみたが、大学院の全ての授業を振り返るのは非常に骨の折れる作業だ。しかし、少しでもメモを残しておけばきっと今後どこかで役に立つであろう。この授業で一番大変だった部分はタイムマネージメントだ。授業を受講しながら、自分が担当しているクラスの準備をして、その授業の振り返りレポートを毎週のように提出しなければならなかった。テンポよくタスクをこなしていかないとどんどん課題が溜まり込んでしまう。最初はそのリズムを形成するまでに時間がかかってしまったような気がする。有難いことにこの授業でも最終的にAをいただくことができた。そしてようやく3週間ほどの夏休みに突入した。秋学期、春学期、そしてサマーセッションと休む間もなく走り抜けた気がする。春休みはPA州内を旅行する予定だ。初めて家族とアメリカで過ごす時間が楽しみだ。それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.01.29

コメント(0)

-

サマーセッションの振り返り(その1)

怒涛の春学期が終わっても休む間もなく2週間後にサマーセッションに突入した。息をつく間もなくとにかく走り続けた2024年だったと思う。サマーセッションは夏の短い間に単位を取得することができるが、その期間の短さがゆえに一回一回の課題の量が非常に多い。私はTask-Based Language TeachingとTESOL Practice Teachingの2つを受講したのだが、TESOL Practiceは10週、TBLTに関してはたった5週間しか授業がなかった。通常学期は15週であることを踏まえるといかにサマーセッションがインテンシブであるかお分かりだろう。かなり時間が経過してしまったためにうろ覚えの部分があるのだが、濃密な夏の時間をじっくり振り返ることとしたい。授業1:Task-Based Language Teaching大学院が複数合格になりシラバスを眺めていた時にこの授業が目にとまり、この大学に行くことになったら必ず受けたいと思っていた授業であった。学部生の頃もTBLTについて学んだことはあったがTBLTに特化した授業は受けたことがなかった。この授業は前述の通りたった5週間しかない。授業は週に2回授業あり、1回の授業は3時間である(途中で昼食休憩が30分ほどある)。Week 1(1) Course Introduction課題なし。自己紹介、コースシラバスの説明、評価の仕方、課題の説明など。TBLTのベースとなる理論やコンセプトのおさらい。Communicative Language TeachingからTBLTとしての地位を築くまでの歴史を辿った。また、Pecha ku chaという日本で生まれたプレゼン方法を使って簡単なタスクをグループで行った。自己紹介もタスクの要素を加えることで生徒のエンゲージメントを高められることがわかった。どうやらタスクは教師の工夫次第でどんどん教室に取り入れることができるようである。Week1(2) Conceptual and Theoretical Foundation of TBLT教科書のチャプターリーディング2章(1章と2章)、その他TBLT関連のチャプターリーディング20ページ。Willisのタスクサイクルやタスクの概念について学んだ。What is a task?という問いに対して全員で意見を出し合った。様々なタスクの切り口があって面白かった。タスクはTBLTの根底にある概念だが、なかなか定義することが難しい。のちにわかるのだが、学習者のニーズや言語能力に応じてタスクの難しさを逐一調整する必要があることがわかった。つまり、無味乾燥のタスクはTBLTには存在しないらしい。Week 2(1) Planning Tasks 1TBLT関連書籍チャプターリーディング2章(3章、4章)。Willisのタスクサイクルをどのように授業に落とし込むか学んだ。Pre-task, task execution, post-task(share-out)のステージごとで学習者がどのような活動をするのか確認をした。TBLTでは基本的にはタスクサイクルを何度も何度も繰り返し行っていく。うまく落とし込めれば外国語教育に変革をもたらすゲームチェンジャーであることは間違いないのだが、やはり学習指導要領との相性が悪すぎるように思えた。TBLTは学習者が主体となってタスクを遂行する中でターゲット言語にアプローチをしていく。気付きがあって初めて教師が介入できるのだ(批判を恐れずにざっくり申し上げると、生徒のエラーや気づきをベースに教師がその言語項目に学者の注目を持っていくことをfocus on formと呼ぶ。)。果たしてそのような気づきを教師を指導の前から予見することができるのだろうか。そして、日本のEFL環境では常に30名から40名ほどの学者が一堂に会して学習をしている。各々異なる認知能力を有している学習者が皆同じような気づきをするとは限らない。TBLTを日本の環境で実施するにはあまりにも前提や条件が異なりすぎるような気もする。最近ではTBLTに対して批判的な論文も増えてきている。この辺りを今後さらに調べてみたいと思った。Week 2(2) Planning Tasks 2Robinson&Gilabertの論文は短いが、TBLTを認知科学の側面からアプローチしており、タスクをデザインする上で非常に参考になりそうな文献であった。教授が仰っていたのだが、TBLTの研究のほとんどは実験室などのかなりコントロールされた条件下で実施されている場合がほとんどで実際の教室で行われた研究は非常に限られているのだという。特に実際の教室で長期的に行われたTBLT研究は稀有な存在なのではないだろうか。実際にTBLTのELT textbookもあまり見かけない。盛んにtask complexityなどの研究は行われているが教育現場は旧態依然の指導が行われている印象だ。今大学院で学んでいることが机上の空論にならないよう、自分の過去の経験をもとにタスクをデザインしていきたい。Week 3(1) Instructional Issues in TBLT, Focus on Form and Explicit Instruction教科書のリーディング(4章、5章、6章)。タスクの種類やタイプについて学んだ。個人的に面白かったのが、今までタスクといえばペアで行うインフォメーションギャップのようなものを想定していたが、実際にはそれ以外にもopinion, reasoningなどの様々なgapがあることが判明した。そして、TBLTといえばショッピングやマップなど常に実生活を意識しなければならないイメージを持っていた。そして、あまりにも簡易化された地図やロールプレイのような半機械化されたやりとりに辟易している自分もいた。実際にはpedagogical taskという分野もあってアカデミックな内容をタスク化するということも可能だそうだ。Week 3 (2) Contextual Issues in TBLT II, Proficiency Differences TBLT as a Global Approach教科書のチャプターリーディング(9章)、論文3本。学習者の語学運用能力や年齢、認知力に応じてタスクの難易度を調整しなくてはならない。Task complexityはタスクの抽象度、言語材料の提示の有無、背景知識の有無などによって決定される(もっと詳細なカテゴリーがあるのだが、ここでは割愛させていただく)。様々な学習者に対してどのようなアプローチをしていけばいいのかクラスで議論した。改めて、教師と学習者の間で擦り合わせを何度も行わなければTBLTは成立しないことがわかった。そういう意味では教師の調整力がカギを握っているのかもしれない。Week 4(1) Designing and Analyzing TBLT Unit I教科書チャプターリーディング(10章、11章)、ビデオ視聴1本。教科書のチャプターコピーを数部渡され、教科書の内容をアレンジしてどのようにTBLTの要素を加えていくかグループになって議論した。議論をした後にクラス内で発表した。各グループの発表を受けて、改善点がないかクラス内で協議した。同じ内容の教科書であってもアレンジを加えることでエクササイズもタスクになりうることを確認した。繰り返しと暗記が求められるエクササイズもひと工夫をするば立派なタスクになりうることは目から鱗だった。Week 4(2) Designing and Analyzing TBLT Unit II教科書チャプターリーディング(12章)。教授のお子さんが怪我をしてしまったため、急遽対面授業はキャンセルになり、オンライン授業となった。授業の後に個別ミーティングが開催され、各々が作り上げているカリキュラムプランに対してフィードバックをもらった。Week 5(1) Lingering Issues(Workshop for Task-Based Unit Plan)TBLTの理論を学んだ上でTBLTの問題点をクラス内で議論した。やはり一番の多く上がったのはクラスルームベースの研究の蓄積がそれほど多くないことだ。ほとんどのTBLT関連の研究は実験室で行われ、教室で長期間行われた研究があまり出版されていないのが実情である。また、ピュアTBLTは体系的にカリキュラムを構築することが非常に難しい。やはりstudent-centeredなアプローチをすると生徒に委ねないといけない部分が多くなっていき当初計画した通りにいかないことが多々発生してしまう気がする。Week 5(2) Final Project Presentation各々がデザインしたTBLTのカリキュラムを発表した。私はEFL環境、学習指導要領の制約を意識しながらレッスンプランを作成してみた。どちらかというとTBLTというよりTask Supported Language Teaching(TSLT)に近くなってしまったような気もするが、日本のような環境ではむしろこちらの方が適しているのかもしれない。残念ながらコンテストを完全に度外視したレッスンプランも散見され、誰が誰に対して何のために教えるのかよくわからないプレゼンも何本かあったのは事実である。そのようなカリキュラムは大体タスクが「生徒に英語を使いながらやらせる遊び」のようになってしまう。遊びで盛り上がることが必ずしも学びにつながるわけではないと思う。特に学習者の年齢が上がるにつれて学習内容の難易度もそれ相応に上げていかなければらない。タスクの難易度と言語材料の難易度のバランスを取る必要がある。短期勝負で大変ではあったが、集中して取り組むことができた。短期間で課題を仕上げなければならなかったため、もう少し時間をかけてじっくり推敲したかったというのが唯一の心残りである。TBLTの可能性と今後の課題を大いに学ぶことができた。日本のEFLコンテクストには落とし込むのは非常に難しいのだが、何か打つ手はないのか考えていきたい。入学前から受講したかった授業でAをいただくことができ感慨深かった。ただ、授業でAをとったことに満足してはいけない。この講義から学んだ知識や知見を私自身の研究にいかさなければならないと強く思った。それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.01.23

コメント(0)

-

春学期の振り返り(その4)

授業4:Sociolinguistics in Education日本語に訳すと「教育の中での社会言語学」という科目名になる。春学期の授業の中で一番苦戦を強いられた授業かもしれない。予備知識の蓄えもなく、いきなりsociolinguisticsの世界に放り込まれたようであった。内容も非常に抽象的な内容が多くコンセプトを理解するのに大変難儀した。すでにうろ覚えになってしまっている部分もあるが、簡単に振り返ってみたいと思う。Week 1 Course Overview課題なし。この週はシラバスの確認をして終わってしまった。授業は予定より大幅に早く終わり拍子抜けしてしまった。Week 2 The Speech Community論文3本。Pratt(1991), Gumperz(1968), Silverstein(1998)の論文を3本読んだ。Prattのペーパーはカードゲームの例え話も含まれておりまるで小説を読んでいるかのようだった。どんなにグローバル化が進もうとも異なる文化やコミュニティが衝突するcontact zoneがあるらしい。Gumperzのspeech communityも社会言語学を学ぶ上で土台となるタームらしい。Week 3 Space, place, and globalization論文2本。Spitulnik(1997)とJohnstone(2004)の論文を読みんだ。Globalizationによる方言の多様化やメディアが方言に与える影響などについて議論した。Week 4 Diversities論文2本。マイナー言語が動物の絶滅危惧種のように扱われているのが興味深かった。メジャーな言語とマイナー言語のパワーバランスや絶滅に瀕している言語の保護や普及も社会言語学の守備範囲であることを知った。現に教授もシカゴ大学でPhDを取得された方なのだが、アメリカの先住民族の言語を研究をされていた。私は中学校から英語を学び、EFL下での英語教育に興味を持って勉強してきたが、私が思っていた以上に言語の研究対象は広いことに驚いた。日本の英語教育を社会言語学の視点から研究してみるのも面白いかもしれない。(どんなに多角的な視点から眺めても結局受験に行き着いてしまいそうな気もする。)Week 5 Variationism I:(Martha’s Vineyard)論文1本。社会言語学を語る上で必ず登場する人物がいる。そう、Labovである。この人の修士論文がThe social motivation of a sound changeという1963年に書かれた論文だ。LabovがMartha’s VineyardというNYのリゾート地で行った実験はのちにこの学問分野に多大な影響を与えた。教授はLabovが社会言語学の研究手法の礎を築いたと仰っていた。非ネイティブの私にはMartha’s Vineyardの人とそれ以外の地域の人の微妙な発音の差があまりよく分からなかったが、この小さな小さな発音の差がGumperzが主張するimagined communitiesを形成するらしい。なんとなく教授のレクチャーはわかるのだが、論文は非常に難解で常に消化不良を起こしている。これからやってくるであろう課題に戦々恐々としている自分がいる。Week 6 Variationism II:(New York City)論文2本。社会言語学の大家Labovが執筆したもう一つの有名な論文を読んだ。こちらの論文はNYのデパート?で実施されたMartha’s Vineyardよりも規模が大きい実験となった。現在では倫理的に実施はできない研究だろうと教授は仰っていた。発音の違いとsocial class(社会階級)を恐らく初めて実証的に研究した論文ではないだろうか。論文を書くには勿論先行研究を読み込んだりして相当な知識量が必要になるわけだが、新たな知識を生み出すためには誰も歩んだことのない道を一人で歩むだけの労力と時間が必要が必要になることもこの論文を通じてわかってきた。研究はコツコツと愚直に進み続ける根気が必要になりそうだ。研究分野の最前線で日々活躍している研究者に対して尊敬の念が湧いてきた。さて、自分も彼らのようにひたすら歩み続けることができるだろうか。Week 7 Beyond Variationism論文3本。Labovの影響を強く受けた研究者が出版した論文を3本読んだ。研究地域が米国国外になったり、調べる言語がteenage languageだったり社会言語学の研究対象が広がりを見せていることを学んだ。社会言語学でいうindexical feature(s)がこの週のポイントだったような気がする。つまり、ある方言がindexとなって聞き手に地域の民族性を想起させる。我々が出身地を聞かずとも大阪弁や博多弁を聞いた際に「ピン」とくるあの感覚だろうか。そして、関西弁を聞くとその地域の人柄や性格、民族性が自然と浮かび上がってくる。Week 8 Ethnography of communication論文2本。Communicative Language Teaching(CLT)の基本概念であるcommunicative competenceを提唱したDell Hymesも元々は文化人類学者、社会言語学者であったらしい。CLTのTheoretical backgroundを学ぶたびにHymesの名前は必ずと言っていいほど登場する。今回が1972年に書き上げた有名な論文を読んだ。この論文がのちにSwainやLongなどのSLAの学者に及ぼした影響は計り知れない。ものすごい数の引用数を誇る論文だが、原文を読んだことはなかったので読む機会に恵まれ大変ありがたかった。そして、私が考えるコミュニケーションとHymesが当時捉えていたコミュニケーションの間に大きな隔たりがあることもわかってきた。確かに1972年と2024年のコミュニケーションの概念が一致するわけがない。社会が変わればそれに応じてコミュニケーションのあり方も変化する。さて、文部科学省が学習指導要領で述べているコミュニケーションややりとりといった用語は一体何を指しているのだろうか。答えは誰にも分からない。Week 9 Ethnography of Communication in education論文2本。Alptekin (2002)の論文は痛快で読んでいて非常に面白かった。特にネイティブスピーカー至上主義への警鐘は非常に重要な視点のように思えた。また、Alptekinが述べたELT教科書への指摘も興味深かった。Week 10 Interactional sociolinguistics論文3本。Rampton (2017)の論文を中心に合計3本の論文を読んだ。Week 11 Interactional sociolinguistics in education論文3本。学校教育現場に焦点を当てた社会言語学の研究論文を3本読んだ。Jaspersが著したLinguistic sabortageという現象が非常に興味深かった。特に若者のWeek 12 Language ideologies 論文2本。Week 13 Language ideologies in Education論文2本。Week 14 Voice and Gender論文3本。Inoue (2006)の”An echo of national modernity”という論文が非常に面白かった。いかにして”schoolgirl speech”が広まっていったのか社会言語学的側面から考察した論文である。女子の通学率が当時低く男性中心の風潮の中、この”schoolgirl speech”が批判の的となる。ラジオ、新聞、雑誌といった当時のメディア媒体を通じて”schoolgirl speech”が卑しき言葉というラベルを貼られる異なる。最初のレポートは点数が低く単位が取れるか一時心配になったほどだが、後半巻き返すことに成功し最終的にはAをいただけた。概念的な部分が多く、正直自分の研究対象とするのは難しいように思えたが、言語と社会は密接に結びついており言語を研究する上で社会の影響を無視することはできない。特に言語とアイデンティティー形成は文献を読みながら何度も頷いた。結局、言語の獲得は単なるスキルの取得ではないのだ。話し方や方言によって話し手、聞き手が持つ印象は非常に異なる。話し手も話す相手によってうまく言葉を使い分け、言葉という仮面をつけたり外したりしている。聞き手も相手の言葉から話し手の意図を汲み取り、相手がどのような人物なのか常に理解しようとする。ただただ「スタンダード」な英語を教えることが正解ではないことを学んだ。そもそもこのスタンダードな英語のスタンダード(基準)自体非常に大きな危険を孕んでいる。一人一人が話す言葉が個性だとすれば、スタンダードなど人々に作り上げられた虚構(フィクション)であってこの世には存在しないものなのかもしれない。同様に我々が時に使う「ネイティブ」「純ジャパ」といった言葉もある特定の一部の人々によって作られたイメージに過ぎない。教授もよくwhat is often called "native"と言っていて、ネイティブという単語を使う際はかなり慎重になっているようだ。巷でよく見聞きする「ネイティブ」には十分気をつけなければならないとこの授業を受講しながらふと思った。

2025.01.20

コメント(0)

-

春学期の振り返り(その3)

授業3:Technologies for Language Learning and Teachingこの春学期最も受講したかった授業である。人気講座のため抽選になり半分諦めかけていたが、抽選の結果15名の枠に滑り込むことができた。この留学を叶えられたこともそうだが、自分は運に恵まれているようだ。選ばれたということは選ばれなかった者がいるということである。選ばれなかった者に対して恥じないようしっかり授業に取り組もうと心に誓った。Week 1 Introduction & Course Overview論文2本。自己紹介、授業の概要、授業の進め方、成績の付け方の確認。英語学習において一番苦労したのはどのような部分かクラスで共有をした。流暢に英語を話す学生も聞いてみると言語学習で苦労をしていたことがわかった。やはり(第二)言語を獲得するという営みは楽しくもあり苦しくもある。Week 2 Foundation1 (Theoretical and conceptual foundation of second language learning)論文2本。第二言語習得理論の基盤を復習した。チョムスキーやヴィゴツキー、ピアジェなど教育心理学や言語学を学ぶ際に必ず登場するであろう人物の功績とその後の研究への影響を学んだ。Week 3 Foundation2 (How technology is used in language education- history and present)論文4本。この週は言語習得から離れて主にテクノロジーの進化の歴史を基礎から学んだ。特に教育場面でのテクノロジーの進化過程は論文を読んでいて大変興味深かった。私が小学校の頃や中学校の頃に出てきたラジカセやOverhead Projectorが登場した。昔はテクノロジーが教師の補佐のような存在であったが、テクノロジーの発展とともにその存在感は増していき今ではテクノロジーと教師が協働して生徒を教えている感がある。テクノロジーによって教育のあり方が変わってきているし、教育の意義や学習内容もテクノロジーの発展と共に変わりつつある。学校という組織も知識を詰め込む場所ではなくなりつつある。暗記中心から知識活用型へ移行するためにもテクノロジーの手を借りる場面はこれから多くなってくるのだろう。WhatだけでなくHowにも重点を置くように心がけたい。Week 4 Foundation3 (Role of Age, Gender, and Culture)論文3本、オプションの論文1本の合計4本。この辺りからテクノロジーを使った語学学習の文献が課題として登場する。この週は文化や性別、年齢が言語学習にどのような影響を及ぼすのか学んだ。特に環境が言語学習に与える影響はとてつもなく大きいことがわかった。臨界期仮説、児童のタブレット端末の使用頻度などのデータを見ながらテクノロジーの利点と問題点を議論した。言語学習同様、なんでもタブレット端末を早い段階から子どもに与えれば学習が促進されるというわけではないらしい。しっかり保護者や専門家による介入(intervention)があってテクノロジーの効果は発揮されるという。よく買い物中にYoutubeを見ている幼い子供を見かけることがあるが、いくらコンテンツが教育系でもinteractionがなければ十分な教育効果は得られないという。年齢だけでなくテクノロジーと関わり方が重要になるというのは今後カリキュラムを改定していく中でキーポイントとなるだろう。Week 5 Application Edtech1 (MOOC, Flipped classrooms)論文4本、オプションでもう2本の計6本。1週間の間に6本論文を読み込むのは非常に辛い。しかも読んだ文献の中で興味深った研究のサマリーと自分の考えを投稿しなくてはならない。読みっぱなしで終わらないのが米国大学院の特徴だ。MOOCとはMassive Open Online Courseの略である。Flipped Classroomsは日本語では「反転学習」と訳され、従来の教師から生徒の一方通行の知識伝達型の授業ではなく、調べ学習をした学習者が教師やクラスメイトに向かって知識を共有する授業の形式を指す。授業では両者が教育のlandscapeをいかに変えていったか学んだ。また、Flipped classroomsの可能性と課題も知ることができた。なんでも反転すれば教育効果が上がるわけではないようだ。突き詰めると反転に持っていくまでには生徒との信頼と高度な教師の技量が必要になるような気がした。 Week 6 Application Edtech2 (Mobile devices)論文3本、オプションで1本の論文、合計4本。今週はモバイル端末を使った研究論文を合計6本読んだ。スマホ等の端末を使った言語学習をMALL(Mobile Assisted Language Learning)というらしい。調べてみるとかなりの数の論文が出版されていることがわかった。また、語彙学習に特化したアプリも開発されており、最適化できれば学習者の強い味方になることは間違いないだろう。このようなアプリは学習者のデータを集めて学習者のレベルに合った単語クイズを作り出してくれる。まさに恐るべし機械学習(machine learning)である。Neural networkを使ったAIツールは日々進化を遂げており我々人類に何をもたらしてくれるのだろうか。端末を使った学習効果を学びながらふとそのような疑問が頭に浮かんだ。Week 7 Application Edtech3(Games &Media)論文5本、オプションで1本の論文、合計6本。読む量が多くとにかく毎週サバイバルゲームのようである。Gamification(ゲーム化)という用語をご存じだろうか。学習内容をゲーム化することによってタスクのエンゲージメントを高めることである。ゲーム化による学習者のモチベーション、エンゲージメント、学習効果の変化を調べた研究も出てきている。ただし、ゲーム化すると本来の学習の目的から逸脱してしまうと指摘する研究者もいる。楽しいことが必ずしも学びに直結しているわけではないのだ。Week 8 Method 1(Assessment)論文4本、オプションの論文1本、合計5本。テクノロジーが評価のあり方をどう変えていったかクラス内で議論した。例えばTOEFLのCBTはパソコンを使って受験する。ライティングではパソコンにエッセイを打ち込み、スピーキングはスピーカーに音声を吹き込む。評価の場面でも音声認識機能を使った評価も行われ始めている。これからAIを使った自動採点の動きも活発になるであろう。Week 9 Application Edtech4 (Task based designs)論文3本。2018年から2020年に出版された比較的新しい論文を3本読んだ。中にはコロナ禍でのオンラインタスクの実践もあり非常に興味深かった。テクノロジーとタスクの融合はまだ未開拓の領域でこれからますます研究が進む分野であろう。だが、一方でテクノロジーを使ったタスクが目的化して肝心な言語学習が置いてきぼりにならないか少し心配する声があったことも付記しておきたい。Week 10 Application (AI and Education1)チャプターリーディング3章、論文1本。Mitchell, M (2019)のチャプターを3章を読んだ。The Roots of Artificial Intelligenceは非常に面白かった。現在注目を浴びているAIだが、その歴史は私が思っていた以上に長く、紆余曲折を経て現在にたどり着いていることがわかった。AI winterやAI springといった転換期はテクノロジーと言語学習の関係に興味がある自分にとっては必ず押さえておかねばならぬポイントだろう。他の授業のアサイメントが膨大でじっくり読み込めなかったので後日ゆっくり読むことにしたい。Week 11 Application (AI and Education2)論文4本。ここから本格的にAIと言語学習の関係を調べた論文を読み始めた。学者のAIに対する評価が様々で統一した見解がないことが非常に興味深かった。またAIを言語学習のどの段階で使うか、学習者の言語レベル、年齢や属性によってもその評価が異なることが明らかになってきた。ChatGPTなどのLLMが2022年の暮れにリリースされてからまだ日が浅いこともあり、まだ実証研究をしている段階なのであろう。これから2025年、2026年と研究データが蓄積されていくことを期待したい。そして自分もその研究を担う一人になれたら嬉しい。Week 12 Application (AI and Education3) 論文2本。この週はAIを言語教育に取り入れる際に生じる倫理的な問題を扱った。AIを使用する際の個人情報の扱い、剽窃の危険性、著作権は常に注意を払わなければならない問題だ。便利だからという理由だけで教育に取り入れる危険性を目の当たりにした気がする。使用する際のガイドラインのようなものを策定する必要が将来生じるだろう。Week 13 Application (AI and Virtual Peers)論文3本、オプションの論文1本の合計4本。オンライン上の交流が言語学習に与える影響についてクラスで議論した。Week 14 Method2 (Research)論文4本。大規模コーパス、アイトラッキングを使った研究手法を学んだ。テクノロジーの発達によって研究手法も高度になってきているようだ。これからVRを使った言語学習も盛んになる日がやってくるかもしれない。VRはアイトラッキングの技術を発展させて作り出したものだ。今後VRやアイトラッキングを使った研究も出てくるに違いない。技術的な進歩によってアクセスできるデータは増えていくことは間違いないが、最終的にそのデータを処理して解釈できるのはきっと人間だけなのであろう。ここで学んだリサーチメソッドを今後に生かしていきたいと思う。Week 15 Final Presentations最終課題の発表を授業中に行った。とにかく文献が多く大変な授業であったがAを取ることができた。積極的に発言する学生がたくさんいて自分の存在感を示していくのに苦労した授業でもあった。最後のプロジェクトではコーパスの教室現場でも活用方法を模索し、それを文章にまとめた。Duolingoをトライアルで試してその語学経験をペーパーにまとめる課題も出された。私はスペイン語と中国語の2か国語に挑戦した。30半ばでも新しい言語を学ぶとたくさんの発見と気づきがあった。この授業が終わった後もlearning steakが途切れないよう外国語の学習を継続したいと思う。それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.01.13

コメント(0)

-

春学期の振り返り(その2)

授業2:Language AssessmentWeek 1 Introduction to Language Assessment and Testing教科書のチャプターリーディング(1章)。自己紹介、成績の付け方や授業の進め方の確認。言語テストの特性と種類の紹介。Week 2 Historical and theoretical background教科書チャプターリーディング(2章)、論文3本。基本的なテスティング理論と基本的なテスティングのベースとなる用語を学んだ。例えばテストを作成する際は妥当性(validity)と信頼度(reliability)が非常に重要となる。Validityは測定しようとしている能力が正しく測れているかを指している。Reliabilityは文字通りそのテストがどれほど信頼性があるかどうかを示している。つまり、信頼度の高いテストほど同一人物が同じテストを複数回受けた際に生じるスコアのズレが小さい。この妥当性と信頼度を高めるためにどのような手法が用いられるかクラス内で議論した。また、summative assessment(総括的評価)と最近教育界でも注目を集めいているformative assessment(形成評価)の違いについても扱った。Week 3 Assessing listening教科書のチャプターリーディング(6章)、論文3本。この週はリスニングの評価に焦点を当ててクラス内で議論した。そもそも聴解とはどうゆうものなのか。脳内でどのようなプロセスを経て理解に辿り着くのか理論的な部分を理解した上で、実際のリスニング問題を解きながら問題のタイプや難易度について議論した。またビデオを用いた場合理解度にどれほど違いが生じるか調べた論文を読んだ。確かにリスニングといえば、音声だけを聞いて答えるタイプがほとんどで視覚情報がない場合がほとんどである。しかし、実際の英語使用場面では視覚情報を手がかりに理解できるケースも多々ある。むしろ音声だけでやりとりをする場面は非常に限られていて電話による通話くらいではないだろうか。リスニングテストは「音声のみ」という固定観念が染み付いていたが、この授業を通じてその固定観念は見事に打ち砕かれた。今まであまり考えもしなかった視点に触れられるのは非常に心地よい。大いに知的好奇心を刺激された週であった。Week 4 Assessing speaking教科書のチャプターリーディング(7章)、論文4本。日本の社会においてもニーズが一番高まっている分野が英語のスピーキングだ。しかしながら、スピーキングの評価は非常に奥が深く難しい。そもそもコミュニケーションというもの自体が非常に広義で捉えづらい概念である。定義をすることを常に求められる研究との相性が悪いのだ。また、評価においてもどのような基準で評価すべきかが問題となる。東京都が独自のスピーキングテストESAT-Jを導入したが、その評価と入試での扱いをめぐって多くの学者から異論の声が聞かれた。確かに、導入することで授業内でスピーキング機会を確保しようする動きが見込める(このようなテストが及ぼす波及効果をwashbackと呼ぶ)のは事実だが、果たして公平性の観点からはどうだろうか。授業ではスピーキングの総合評価と分的的評価の2種類を扱い、実際に二つのルーブリックを用いて演習などを行った。自分が受けてきたTOEFLやIELTSのルーブリックも出てきて、自分の英語がこのように評価されていたのかと思うと面白かった。英語を測定される側から測定する側に立つと様々な新しい視点を得ることができた。テストを作る際も両者の視点を忘れないようにしたい。Week 5 Assessing reading and vocabulary/ grammar教科書のチャプターリーディング(8章と10章)、論文4本。この週は課題の読む量が膨大であった。文献を読まなくては授業の内容も入ってこない。この授業の他にも今学期履修している三つの授業の課題もこなさなければならない。寝る時間を削って図書館で勉強をした。この週は読解問題について扱った。読解のプロセスと読解問題の種類を主に学んだ。選択問題、記述問題、英文和訳、サマリー問題など色んな種類の問題があってどれも良い点悪い点がある。テストの目的に沿って問題を設置していくことの重要性を改めて知った。またテスト形式はテスト受験者に大きな影響を及ぼす(washback effect)。例えば英文和訳問題ばかりのテストを出題しているとテスト受験者はテキストの日本語訳ばかり覚えようとしてしまう。テストの妥当性を常に意識して出題問題を作成する必要がある。Week 6 Assessing writing教科書のチャプターリーディング(11章)、論文4本。この週はライティングの評価方法論を中心に学んだ。評価者間で生じる評価のズレ(inter-rater reliability)の問題をクラス内で議論した。ライティングのトピックによって向き不向きが出てくる可能性があることは出題者側は常に念頭に置かなければならないと感じた。ライティングに関してはスピーキングと異なり推敲するチャンスがある。トピックの背景知識などもスコアに影響する可能性がある。主要なライティングテストは背景知識を問わないよう配慮しているようだが、実際には背景知識を全く問わないライティングは不可能らしい。またAIの出現によってライティングの在り方自体が変容しつつある。従来の穴埋め問題や並び替え問題はもはや意味を持たなくなる時が来るかもしれない。Week 7 NO CLASS (spring break)Week 8 Task-based assessments and testing of language for specific purposes(LSP)論文5本。近年注目を集めているTBLTの評価とLSP, EMIに関する評価について学んだ。まずは一般的なproficiency testとLSPの違いについて学んだ。英語力を測定しているのかその分野の知識や技能を測定しているのか曖昧になるのが一番の課題である。CLIL(言語内容統合型学習)は日本でも注目を集めているが、第二言語と内容を同時に教えるのは学習者への認知的負担が大きい。このバランスをどのように取っていくか今後の課題となりそうだ。Week 9 Alternative Assessment教科書のチャプターリーディグ(12章)、論文5本。この週は従来の評価方法とは異なる新たな評価ツールの可能性を探った。まずは継続的に学習者の学習履歴をトラックするportfolioは新たな評価ツールの一つである。Portfolio評価の優れている点は自分で自分の学習履歴を振り返ることができる点である。Portfolioの他にもpeer assessmentの活用方法についてもクラス内で議論した。従来の教室では評価は教師が生徒に下すものという考え方が主流であったが、最近ではその考え方も変わりつつあるようだ。学び方が多様化するにすれて学びの評価方法も多様化していることを肌で感じた。一点刻みで合否が決まる大学入試もそろそろ転換期がきているのかもしれない。Week 10 Assessing Pragmatics knowledge教科書のチャプターリーディング(3章、5章)、論文4本。Pragmatics(語用論)の評価は日本の教育現場では全く進んでいない分野であろう。“Don’t you think that this room is too hot?”は単なるYes/Noの質問ではなく「(部屋が暑いので)窓を開けてくれませんか。/エアコンをつけてくれませんか。」という含蓄がある。そのようなnuanced messagesをテストで測定することは可能かどうかクラスで議論した。Week 11 & Week 12 Group presentation2週を使って自分たちが作成したテストを授業内で発表した。30分ほど発表をしてその後にオーディエンスからフィードバックを受けた。そのフィードバックをベースにテストを修正して翌週に最終版のテストを提出した。やはりvalidityとreliabilityのバランスを取るのが非常に難しかった。選択問題にしても程よい難易度のdistractorの設置に苦戦した。Week 13 Assessment for young learners教科書のチャプターリーディング(4章)、論文5本。研究対象者が幼い学習者である場合の配慮事項について学んだ。幼い学習者は中高生に比べて認知能力が備わっておらず集中できるタイムスパンも限られている。文字の大きさや文章の量にも気を配らなければならず気を遣う項目が非常に多い。また、IRBだけでなくinformed consentを保護者からも得なければならず通常の研究に比べて踏まなければならないステップが多いようだ。Week 14 Social character of language assessment and washback論文5本。言語テストの社会的インパクトについてクラス内で議論した。日本でもTOEICや英検が社会全体に与える影響は非常に大きい。TOEICに関して言えばTOEICの点数が会社の昇進の基準に使われたりする。大学でも一定のTOEICスコアを有していれば単位の取得ができる大学も存在する。英検は文部科学省の後援を受けて実施しているテストだが、2級や準2級を有していると中学受験や高校受験で加点されるシステムを採用している学校が非常に多い。とある私立の学校では全生徒に英検のテストを受けさせているほどだ。巷ではTOEICや英検用の塾まで出てきていて、英語塾がビジネスとなりつつある。テストがstakeholdersに与える影響をwashbackと呼ぶ。テストとその波及効果は切っても切り離せない関係にあるのだ。テストデベロッパーはテストが及ぼすであろう影響についても配慮した上でテストを作成しなくてはならない。Week 15 Future direction論文5本。English as a Lingua Francaの時代にテストがどう行われ、評価されるべきか扱った。試験に様々な方言を混ぜるべきだという議論がアカデミアの世界では巻き起こっているそうだが、何を基準にどの方言を取り入れるかその線引きは非常に難しい。また、方言に偏りがあったりするとある受験者に有利(不利)に働く可能性がある。日本ではあまり議論されてこなかった部分であるが、グローバル化している世の中で日本の教育界も検討していかなくてはならないトピックだと思う。Week 16 Oral Presentation最終課題として課されていた論文の発表を口頭で行い、お互いにフィードバックをし合った。言語評価についてこれほど深く学んだのは人生で初めてだったかもしれない。そして週を重ねるごとに今まで自分が経験則と感覚に頼って評価をしてきたかを痛感した。もっと客観的に評価材料を集めて丁寧に評価していく重要性を学んだ気がする。(それを可能にするためにも成績時間の確保とクラス人数の軽減は必須だが)実際に使われているテストの資料を見ながら欠点や問題点を指摘する機会があり、理論と実践をうまい具合に結びついているコースであった。理論をベースに実際に行われているテストを眺めていくと今までなんとも思っていなかった到達度テストも実はたくさんの問題を孕んでいることがわかった。この講義を通じてクリティカルな視点を養えた気がする。これからは常に問題の意図と全体の構成、制限時間、問題のバラエティは念頭においてテストを作成したいと思う。有難いことにこの授業でもAをいただくことができた。Aにこだわっていたわけではないが、やはりAを貰えると非常に嬉しいし、セメスター期間の努力が報われた気がする。春学期だけでもあと2つ授業があるのだが、終わるだろうか。本当簡単な振り返りをするだけでも相当な集中力と時間を消費している。大学院で学ぶ量の多さを改めて思い知らされる。振り返りがいい学びの復習になっているので残りの部分も頑張って記録に残しておきたい。自分用のメモに残しているのでわかりにくい部分があると思うが、あらかじめご了承いただきたい。それでは今日も良い1日を。きたろう

2025.01.11

コメント(0)

-

春学期の振り返り(その1)

秋学期の振り返りをした後忙しさのあまり授業の振り返りが全くできていなかった。復習も兼ねて春学期、サマーセッション、204年秋学期の振り返りを簡単にしていきたいと思う。春学期は授業を4つ受講した。フルタイム学生のステータスを維持するためには最低3つ授業を履修しなくてはならない。私は卒業を急いでいたため最低取らなくてはならない授業3つに加えてもう一つ授業を履修した。このことが後々仇となるなんて履修時には想像もしていなかった。授業:Second Language DevelopmentWeek 1 Introduction論文2本。自己紹介、コースシラバスの説明、評価の仕方、課題の説明など。言語のAcquisitionとDevelopmentの違いについてグループで分かれて議論した。Week 2 First Language Acquisition教科書(2冊)のチャプターリーディング。論文1本。第一言語の習得に関する論文を読んでクラス内で議論をした。最近ではinput/interactionの他にもstatistical learningやusage-based learningといった用語が生まれているようである。つまり、脳内で使用頻度や単語と単語の繋がりから意味を推察して言語が習得されていくというアプローチである。言語習得における習慣形成(habit formation)の役割や生得的な能力による言語習得アプローチ(nativist)の根拠などを探った。Week 3 Bilingualism/Multilingualism教科書のリーディング(1チャプター)。論文2本。この週あたりから少しずつ言語の社会における位置付けなどを意識しながら言語習得を考察するようになった。グローバル化していく世の中においてバイリンガリズムやマルティリンガリズムはどのような意味を持つのかクラス内で議論した。また正しくバインがリズムやマルティリンガリズムを育むためにはどのような実践をしていくべきなのか考えさせられた。日本においては外国語といえば英語一辺倒であるが、本来世界が目指すべき姿はplurilingualismであることがこの講義を通じて明らかになった。日本では英語が受験科目に取り入れられ、英語力の有無が高校入試、大学入試、そして入社試験にも影響を及ぼすとされる。しかし、本来言語間に優劣はなく、メジャーな言語であろうとマイナーな言語であろうと対等な立場で語られなければならないというのがアカデミックな世界(特に社会言語学の学者の世界)のスタンダードらしい。現実世界と理想のギャップを感じた週でもあった。改めて社会的通念やイデオロギーのようなものは人々によって構築され、流布していくのだと感じた次第だ。「英語ができれば将来困らない」といった考えもその一つであろう(実際には英語ができても海外で生活すると困ることだらけである)。Week 4 Age Factor in Language教科書のチャプターリーディング、論文4本。この週はリーディングの量が多く非常に大変な週だった。やはり学習開始時期(専門的な用語を使うとage of onsetというらしい)と言語の到達度は学者のみならず多くの人の関心ごとであり、研究も盛んに行われている。日本でも「おうち英語」、「早期英語」が話題になっているが、「早ければ早いほどいい」という考えは沢山の誤解が含まれていることがわかった。臨界期仮説に関してはMunoz (2008)やMunoz(2016)が非常に参考になった。授業内では臨界期仮説に対して支持する肯定側と否定側に分かれ論文の情報をもとにちょっとしたディベートをした。支持するため(反駁するため)の根拠探しは非常に楽しかった。研究で明らかになっていることをどう現場に落とし込むかが今後の課題となりそうだ。Week 5 Cross-Linguistic Influence教科書チャプターリーディング、論文2本。私が学部生の頃は(positive or negative) transfer(転移)と呼ばれていたような気もするが、最近ではcross linguistic influenceと呼ばれることが多くなっているらしい。母語がどれほど第二言語の習得に影響を及ぼすかというものだ。その影響は多岐にわたっており文法、発音などの音声側面、語彙習得など様々だ。また、第二言語の習得が空間認識や時間の観念(time conception)にも影響を及ぼすのか議論をした。この分野は正直全く事前の知識がなく新しい領域であった。スウェーデン語とスペイン語のバイリンガルとスウェーデン語とスペイン語の母語話者のaspectの違いにフォーカスした研究論文を読んだ。課題:論文を読み込みグループで25分程度プレゼンを行った。非常に難解なトピックであったが、教授のサポートもあり無事終えることができた。私は実験結果の紹介と研究が実生活に与える影響などを話した。Week 6 Linguistic Environment教科書チャプターリーディング、論文2本。年齢、言語間の影響、そして言語の環境は言語習得を語る上で切っても切り離せない。しかし、日本の英語教育では「方法論」に特化しすぎて学者や教員がコントロールできない要因についてはあまり議論がなされていない印象がある。〇〇メソッドとか〇〇ラウンドシステムといったやり方が人気を博しているようだが、言語の習得は全て教授法に起因するものだろうか。環境面も含めて議論する必要性をこの週で学んだ。特に幼い子どもは周囲の影響を(良くも悪くも)受けやすい。こちらでコントロールできない要因をどのように研究のデザインに落とし込む難しさを痛感した週でもあった。Week 7 Development of Language Learner教科書のチャプターリーディング、論文3本。この週はSelinker(1972)が提唱したInterlanguageという概念を中心に扱った。最近ではInterlanguageに代わってmulticompletenceというコンセプトも登場しているらしい。私が学部生の頃はこのinterlanguageと言語の化石化(fossilization)がよく教科書に載っていたが、最近ではこの考えに否定的な考えを示す学者(Larsen-Freeman, 2014等)も登場しているらしい。最近SLAで注目を集め始めているusage-based approachについても学んだ。Week 8 NO CLASS (spring break)Week 9 Aptitude and Learning Strategies論文3本。言語習得の特性と学習ストラテジーについて学んだ。Aptitude Testは選別テストではなく学習者が持つ学び方の特性を知るために用いられるべきであることを学んだ。また、Howard Gardnerのmultiple intelligence理論を用いた学習方法などについても学んだ。Week 10 Motivation教科書チャプターリーディング、論文2本。この週はフルブライトのエンリッチセミナーに参加しており斬炎ながら講義に参加することができなかった。動機付けは外国語学習において非常に大きな意味を持つし、私の関心を持っている分野の一つであっただけにこの講義に参加できなかったのは個人的に残念であった。動機付け研究の泰斗であるDornyeiの論文を中心に読み込んだ。パブロフの犬の実験で明らかになった古典的な手法から自己調整能力、そして社会的な側面を取り入れた動機付け理論などmotivationといっても様々な切り口があることがわかった。動機付け研究の面白さを知ると同時に目に見えない得体も知れないものを研究対象にする難しさも痛感した。Week 11 Affect and Individual differences教科書チャプターリーディング(2章)、論文2本。この週では主に情緒と個人の差異が言語学習にどのような影響を及ぼすか学んだ。個々人がターゲット言語に抱いている感情がその言語の習得に大きな影響を及ぼすことを学んだ。よりターゲット言語の文化に親しみを感じるほど言語習得が促進されることをAcculturation Theoryと呼んだりすることもあるようだ。こちらの大学で日本語の授業にお邪魔したことがあるのだが、こちらで日本語を学んでいるアメリカ人は大概日本の文化やサブカルチャーに詳しい。漫画に至っては私が全く知らないタイトルまで登場するほどだ。Week 12 Social Dimensions of language learning教科書チャプターリーディング、論文4本。この週も教科書のチャプターリーディングと論文4本をこなさなくてならず、大変な1週間だった。確かこのあたりに家族も合流したはずなのできっと目が回るほど忙しかったに違いない。嵐のような忙しさも学期が終わってしまえば忘れてしまうから不思議なものだ。自分でもどのように一つ一つのタスクを片付けていたのか思い出せない。きっと無我夢中で駆け抜けていたのだろう。SLA界で言われるSocial Turnについて扱った。Firth and Wagner(1997)のペーパーが出て以降一大論争が起こったらしい。日本の英語教育史でいう平泉渡部教育論争のようなものだろうか。その後SLAの重鎮であるLong, Gassを巻き込んだ議論の応酬は呼んでいて非常に興味深かった。ネイティブを言語学習の「終着地」として扱う危うさ、社会のコンテキストの中で言語が習得されるとする考え方は一理あるように思えた。統計的有意だけでは捉えきれない言語習得のnuanced messageが含まれているような気がした。Week 13 Conversation Analysis and Multilingual Theories論文4本。この週は談話分析(conversation analysis)の基礎的な手法とEnglish as a Lingua Franca(リンガフランカとしての英語)を学んだ。これらはKachruのThree circlesやJenkinsのWorld Englishesは触れたことがあったが、それに関する研究論文はあまり触れたことがなかったので大変参考になった。リンガフランカとしての英語の理念は共感できたが、ネイティブをモデルとしない場合に教師は何をモデルに英語を教えていくべきなのか疑問が残った。また、文法、音声面においてもどこまでを許容とするかが大きな問題となる。完璧な回答を求める日本の受験英語とも相性が非常に悪い。改めて、理想と実際目の当たりにする現場の間に存在するギャップを目の前に立ち尽くすしかない自分がいた。Week 14 Sociocultural Theory VS Social Identity Theory教科書チャプターリーディング、論文2本。Sociocultural Theoryはざっくり言えばLantolfらが中心になってヴィゴツキーの理論を言語習得理論に応用したものだ。教育心理学で学んだscaffoldingやZone of Proximal Development(ZPD)などが論文を読んでていても登場する。また、動機付けとアイデンティティーを結びつけたNortonらの論文を読んだ。似ているようで決して交わらない両者の考え方を比較検討した。談話分析を含めこの辺りからだんだん質的研究手法を用いた論文が中心となる。Week 15 Complexity Theory and Transdisciplinarity論文4本。Complex Dynamic System Theoryについて扱った。まさに心理学、教育学、言語学、社会学を取り入れながら発展してきたSLAを象徴するような理論である。このままSLAは拡大を続けていくのか、それともどこかの段階で肥大化しすぎて学問領域の分裂が起こるのかはわからない。そのようなtransdisciplinaryな側面も含めてLarsen-Freeman(2012)はComplex, dynamic systemsをたどり着いたのかもしれない。とてもではないが、1週間でこの理論を消化するには期間が短すぎた。どこかまとまった時間ができたら論文を再読したい。Week 16 Wrap-up論文3本。最後の週は今までやってきた内容の総復習をした。最終的にこの授業でギリギリAをいただくことができた。とにかく読み込む文献の量が非常に多く大変な授業であった。しかも毎週ディスカッションボードに300語程度の投稿をしなくてはならず、読み飛ばしができなかった。この授業ではプレゼン2回、ペーパーを2度提出した気がする。大変な授業ではあったが、研究の難しさと楽しさが少しずつわかってきた。兎に角足を止めずにインプットとアウトプットを繰り返していかなければ置いてかれてしまう環境に身を置いて自分自身成長できた気がする。それでは今日も良い一日を。きたろう

2025.01.08

コメント(0)

-

今年最初の投稿

新年あけましておめでとうございます。2025年も気づけば5日が経過していました。家族と共にアメリカで迎える最初で最後の年末年始は非常に特別なひと時となりました。12月中旬には家族をNYに連れていき、タイムズスクエア、5番街、グラウンドゼロ、自由の女神、セントラルパークといったニューヨークに来たら必ず巡るであろう名所を回ることができました。こどもたちは活気に満ちたマンハッタンの雰囲気が大変気に入ったようで帰りのAmtrakの車内でもずっと「楽しかった。またここに来たい」と興奮気味に話していました。後方の座席でも1枚140ドル〜180ドルほどするライオンキングのブロードウェーショーは残念ながら行けず慎ましい旅行となりましたが、こどもたちの満足げな笑顔を目の当たりにして少し救われたような気持ちになったのは言うまでもありません。12月24日には近くのカフェでクリスマスケーキを購入して自宅でささやかなクリスマスパーティを楽しみました。「クリスマスにケンタッキーフライドチキンを食べるのは日本人だけなんだよ」とこどもたちに話すと大変驚いていました。アメリカではクリスマスにショートケーキを食べる文化がないこともこどもたちは知らなかったようです。日本から飛び出しこのような経験を重ねることで、自分たちが抱いていた「常識」は実は他国では通じないことに気づくことができたようです。12月31日はHマートで買ったそばを茹でて年越しそばを味わいました。紅白歌合戦がない大晦日はちょっぴり寂しかったですが、こどもたちと飽きるまでUNOをし続ける大晦日も悪くないと思いました。タイムズスクエアのカウントダウンの映像をテレビで眺めながら2025年の最初の日を迎えました。新年を迎えると同時に自分の帰国が近づいていることを強烈に痛感しました。帰国が楽しみであると同時にあと少しで帰らないといけないという焦りのような感情も芽生え始めています。私の留学の先に何が待ち受けているのか自分自身わかっていません。大学院を卒業したってその先の人生が確約されているわけではないのです。イバラの道を歩んだらバラ色の人生が待っているとは限りません。人生はそんな簡単にはできていないのです。この留学で得た経験を活かすも殺すもきっと自分次第なのだと思います。冬休み期間は一番下のこども、妻、そして上のこどもと順番に体調を崩してしまい、家事育児中心の冬休みとなりました。秋学期期間は自分のことで精一杯で家事業務を妻に任せっきりだったため、この冬休みはなるべく料理や家事をして負担軽減をしたいとと思っています。一先ず日本に帰国したら仕事をしながら論文の投稿に向けて動き出したいと思います。また、1年〜2年かけて副業として大学の非常勤のポジションを探してみたいと思います。欲を言えば博士課程も検討してみたいと思いますが、果たして働きながらの博士号を取得できるのか定かではありません。また、研究者の卵の私に適性があるのかどうかもわかりません。これまで散々家族に迷惑をかけたのにこれまで以上の負担を強いることが正解かどうか決めかねている自分もいます。ひそひそと論文を執筆したり、大学の非常勤講師として働く中で自分が今後挑戦したいことや突き詰めたいことを探していきたと思います。それでは今日も良い1日を。写真:アメリカの夕日きたろう

2025.01.06

コメント(0)

-

スラング的なslay

冬休みに入ったが、リモートで大学院のアルバイトを続けている。なるべく働ける期間は働いて家計の負担を軽くしたい。子どもたちがいるとなかなか仕事に集中できないため、子どもたちが寝てからパソコンに向かう日々が続いている。春学期のプロジェクトのプロポーザルを作成した後、同僚に提案書をみてもらいコメントをもらった。そのコメントの中で気になった表現があったのでご紹介したい。私が具体的なワークショップの流れを示した箇所に対して同僚のコメントをくれてそこには”SLAY”と書かれていた。鬼滅の刃の英訳が”DEMON SLAYER”である。このslayには「(刃物などで)切りつける、殺す」といった意味があるが、この場面ではどのような意味で使われているのか全く想像できなかった。ジーニアス英和辞典(大修館書店、第6版)には上記以外にも「⦅主に米略式⦆<人を>ひどく面白がらせる、感動させる」と記載があった。若者を中心に使われているスラングを随時掲載しているUrban Dictionaryというサイトにも以下の定義が載っていた。"killed it. succeeded in something amazing."Urban Dictionary(slay)このslayという単語自体はネガティブな意味を含んでいるが、insane, sickのように状況によってはスラング的にポジティブな意味に転じることがあるようだ。それでは今日も良い1日を。写真:遊具にできた氷柱(こちらでは最低気温がマイナス10度になる日が出てきている)きたろう

2024.12.31

コメント(0)

-

Empathyを持って相手に共感する

2024年も残すところわずかとなった。本当にこの一年は30数年生きてきた中でも一番と思うくらい時の経過が早かった。息をつく間も無く気づけば12月になっていた感すらある。私の家族を連れての留学も残すところ3か月となり、だんだんと帰国後の話をする機会が増えてきた。3ヶ月なんて本当一瞬でやってくるのであろう。残された月日で私は一体アメリカの地で何ができるだろうか。答えはわからないが、再び日本の地に足を踏み入れるまで全力を尽くすつもりだ。アメリカで暮らしていると場面や状況に応じて様々な共感表現があることに気づく。例えば会話の中で「それねー、すごいわかるよ」と共感する際にインドからの留学生が"I hear you."と言っていた。直訳すると「あなたのことを聞いていますよ」となるが、強い共感を示す表現だ。また、課題に追われていて大変なことをアメリカの友人に話していたら、突然"I feel you."とうなづきながら言われた。これも強い同情や共感を示す際に使われる表現のようだ。直訳すると「あなたを感じています」だが、ここでは「あなたの痛み(悩み)がすごいわかるよ」と解釈するのが自然だろう。日本の英語教育において同意する際の表現として習うのはもっぱら"I agree with you."だ。同意をする表現としては間違いないのだが、これだけを繰り返し使っているとどうしてもgenericな印象を与えかねない。同情や共感の度合いに応じて様々な表現をストックしておきたい。面白いのはfeelやhearといった基本的な知覚動詞でempathyをこめて共感を表せる点だ。写真:下のこどものPre-Schoolで作ったGingerbread cookies少しずつではあるが更新頻度を高めてけたらと思う。それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.12.27

コメント(0)

-

カウンター4万回突破

研究が忙しく更新が全くできない状態がここ1ヶ月ほど続いていた。日々身の回りで起きている事象を書き記しておかなければ残る道は忘却のみなのは知っているのだが、なかなかアウトプットが追いつかない。とにかく短い記事でもいいから備忘録として記憶を文字化していこうと思う。有難いことにカウンターが気付けば4万を突破していた(2024年12月22日現在)。これからも気がむくままに細々とブログを更新していけたらと思う。最近は下の子どもが中耳炎のような症状でurgent careにかかったり、妻が体調を崩したりと家庭内がゴタゴタした状態が続いている。普段元気な子どもがぐったりしたり、いつも献身的に家族を支えてくれている妻が寝込んでいる姿を見ると普段の何気ない生活の有り難みに気づく。異国の地で頑張り続けた結果、その疲れが年末に出てしまったのかもしれない。目の前の課題で手一杯になってしまい身近な家族の見えないストレスに気づけなかった自分が情けない。家族留学の成功のカギは「全員が異国の地でハッピーになること」なのだが、現実は決して甘くない。壁に何度もぶち当たりながらもめげずに進み続ける泥臭さと忍耐力が必要であることが留学を通じてわかってきた。留学で得られるものは経済力でも英語力でもなく、厳しい世の中を生き抜くための生命力なのかもしれない。写真:アメリカ東海岸北部では週末に積雪があった。それでは今日も良い1日をきたろう

2024.12.23

コメント(0)

-

これからの米国を占う11月5日

いよいよ米国大統領選挙の開票日を前に米国内は熱気に包まれている。テレビをつけても大統領選挙報道、ネットでも出てくるCMは大統領選挙に関するものばかりだ。アメリカの大統領選挙はネットやテレビを使ったキャンペーンが日本よりもずっと盛んに行われている印象がある。(これだけ大量の広告を流したら莫大な選挙費用が必要になるのも理解できる。)キャンパス内を歩いても”Did you register to vote?(投票の登録は済みましたか)”としつこく聞かれる。自分は米国の大学院で学んでいる一大学院生の身であり、選挙権も有していないのでどこか盛り上がっているお祭りをどこか遠くから座って見ているような感覚で状況を静観している。特に私がいるペンシルベニア州はswing stateと呼ばれ共和党支持層と民主党支持層が拮抗している州で知られる。選挙人の数が20人と拮抗している州の中でも多いペンシルバニア州はまさに今回の選挙を左右する激戦地なのだ。昨晩はカマラ氏とトランプ氏の両候補者がペンシルバニアで投票日前の最終スピーチをした。カマラ氏に至ってはフィラデルフィア美術館前でKaty Perryのライブパフォーマンスとあわせて演説を行ったらしい。学期の真っ只中で全く足を運ぶ余裕はなかったが、フィラデルフィア美術館周辺は綺麗に民主党カラーである青のライトで染まっていた。米国史の中でも拮抗しているとされている大統領選挙を間近で見られることは幸せなことだ。最後に微笑む候補者はどちらなのか見届けたいと思う。授業、最終論文に加えて学内のアルバイトの仕事も並行してやっているため平日は時々呼吸をしているのを忘れるほど慌ただしい。日々「生活している」といういうより「生き延びている」と表現した方が適切なのかもしれない。少し息が浅くなった時に意識的に深呼吸をするように心がけている。焦っても物事はうまくいくはずがない。確固たる根拠はどこにもないが、「大丈夫、最後にはどうにかなるんだよ」と自分に言い聞かせている。さぁ、最後のラストスパートを全力で駆け抜こう。ここからが正念場である。特に書く内容もないのだが、2024年11月5日、選挙当日にアメリカにいた証拠を残しておこうと思う。写真:秋が深まるキャンパス。紅葉が非常に美しい。それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.11.06

コメント(0)

-

Sunday’s best

次から次へとやってくる課題と対峙していてこのところブログの更新が滞ってしまった。夜中の1時か2時まで課題に取り組み翌朝の授業に備える日々が秋学期になってから続いている。ゴールが見えているだけに今が正念場なのだろう。僅かに光るトンネルの先を目指して今は歩みを続けるしかなさそうだ。そういえば先日子どもが通っている学校から以下のようなメールが届いた。——————————Good afternoon!Please save the date for our school picture days:XXXXXXXXXXXXXXX Dress in your Sunday’s best and bring on those smiles——————————集合写真の案内で最後の一文がふと目に留まった。Sunday's bestをネットで調べてみると以下の定義が見つかった。one's best clothing worn to church or on special occasions出典:Merriam-Webster Online Dictionaryなるほど、写真を撮影するからしっかりした服装でその日は来て欲しいという依頼のメールのようだ。フォーマルな装いのことを英語圏ではSunday’s bestと呼ぶらしい。なかなか日本にいると聞きなれない表現だが、こちらでは上記のような文脈で日常的に使われているようだ。次回の更新がいつになるかわからないが、細々と日々の生活の記録を残していきたい。きたろう

2024.10.22

コメント(0)

-

ブログ開設400日

秋学期が始まってブログの更新ができなくなってしまった。日々の出来事を記録に残したいと思いつつも目の前の課題、育児が山積み状態でとてもではないがゆっくりパソコンを打つ時間が全く確保できないのが現状である。暫くブログはお休みして大学院の研究に全うしたいと思う。拙ブログを楽しみにしていただいている人はそうそういないと思うが、ご理解いただけたら幸いである。今は後ろを振り返らずとにかく前だけを向いてフィニッシュラインを目指したい。どうか長く続く暗いトンネルをこえられますように。写真:ワシントンDCにあるワシントンモニュメントきたろう

2024.09.24

コメント(0)

-

紹介=introduceなのか

自己紹介のことをself-introductionと言う。以下の例で挙げたとおり、人物紹介の際は通常introduceを用いる。Let me introduce myself.I would like to introduce you to my team.I would like to start my presentation with my brief self-introduction.先日アジア食品を取り扱っているオンラインマーケットWeeeで食品を発注したところ、ダンボールにこのような一文を発見した。Refer friends, earn rewards日本語訳は「友達を紹介して特典ゲット」になろうか。所謂「お友達紹介プログラム」のようなものだろうか。友人を紹介することで紹介した側、された側双方に特典が付くサービスのようだ。他人に何か有益な情報をお勧めする際の紹介はどうやらintroduceではなくreferを用いなければならないようだ。ちなみに就職活動で仕事を紹介してもらう際や病院で紹介状を書いてもらう際にもreferやreferの名詞形であるreferralという単語をよく目にする。初対面で人物紹介をする際はintroduce、紹介することで双方に利害関係が生まれる可能性がある場合や何か物事が大きく進展する可能性がある場合はreferを用いるとよさそうだ。「紹介」といっても様々な紹介の方法があり、その内容によっても使われる動詞は異なる。微妙な言語間の差異に気をつけたいところだ。それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.08.07

コメント(0)

-

渡米して1年が経過

忙しく7月を過ごしていたらいつの間にか8月になっていた。自身が渡米してからすでに1年が経過しようとしていると思うと驚きを隠せない。家族が合流してゆっくり振り返る余裕もないほど忙しいのだけれど、記録に残しておかないと折角の留学が「忙しかった」の一言で片付けられてしまう。研究を続けながらもなんとか合間を縫ってブログを細々と続けたいと思う。決して順風満帆な留学生活ではないし、悔しい思いをする場面もあるが、この経験は今しかできない経験だと感じている。30代半ばはすでに若者のカテゴリーからはみ出てしまっているかもしれないが、「若いうちは買ってでも苦労をしろ」という言葉は真理のような気がしている。時間、お金、労力を含め非常に大きな自己投資をしているが、きっと私の将来の肥やしになっていると信じたい。下の子どもは1週間ほど高熱が続いたり、ドアに指を挟んでしまったり、ソファーから転倒したりと相次ぐトラブルに見舞われたが、幸い大事には至らず元気に家の周りを走り回っている。上の子どもはELD(English Language Development)というサマープロプログに6月の下旬から8月1日まで約1ヶ月半ほど通っていた。小学校の学区が提供する母国語が英語以外の児童達が一堂に介して英語を学ぶプログラムだ。月曜日から木曜日までの週に4日9時から14時まで開かれ、朝ごはんやおやつまで提供される。しかも送迎バスまでついていて参加料が無料なのだ。夏休みの3ヶ月間、旅行も行けず何も計画がなかった我が家には学区が提供する無料のサマースクールが天からの恵みのようにも思えた。最近では上の子どもが気遣ってサマースクールで提供されるお菓子やジュースを下の子どものために持ってきてくれることがある。もしかしたら上の子どもにも心配をかけてしまっていると思うと非常に申し訳なく思った。一時は一ドル160円を突破し、スーパーで1回買い出しをするだけで日本円で2万を超える時もあった。この間に日本銀行による為替介入も2回〜3回ほど行われ、円ードル為替レートは先が見通せない混沌とした状況にある。2年目は奨学金がぐっと減額されるため円建ての貯金を切り崩しながらの生活が続く。どんどん減っていく預金を眺めて本当に家族と留学が終わるまで生活できるのか不安が押し寄せてくることがあるのも事実だ。この壮大な冒険にどのような結末が待っているのか自分でもわからない。筋書きのない道を進むのは恐怖がつきまとうが、最後まで諦めず留学を志した時の覚悟を貫きたいと思う。円が持ち直して一ドル130円台まで戻ってくれると助かるのだが、流石に現在の一ドル160円では円がとても貧弱な通貨に思えてしまう。SNSを開くと他国から来ているクラスメイトが夏季休暇中にヨーロッパやハワイに旅行している写真や動画が目に入る。きっと円安が続けば海外旅行客が日本に押し寄せるが、日本人は国外になかなか出られない状況が続くのであろう。国力が衰退するにつれて直面する厳しい現実を見ているようである。美しい自然と伝統的な文化資本、漫画などの豊かなサブカルチャーを有する日本が再度活性化することを願いたい。春学期と夏学期の振り返り、日々出会う英語表現の数々、アメリカで車を購入する際に思ったこと、書きたいことは山ほどあるのになかなかアウトプットの時間を作れずにいる。これから少し短いブレイクに入るのでそこで日々の気づきを綴りたいと思う。軽い気持ちで始めたこの「家族留学奮闘記」ももう少しで1周年を迎える。有難いことにブログを開設してから訪問者が3万人を突破しようとしている。(8月3日現在)私の駄文や愚痴にお付き合いいただき感謝に堪えない。不定期な更新だが、今後もブログを更新してささやかながら社会全体に還元したいと思う。写真:家の近くで見つけたカマキリそれでは今日も良い1日をきたろう

2024.08.03

コメント(0)

-

英語の婉曲表現(euphemism)(その2)

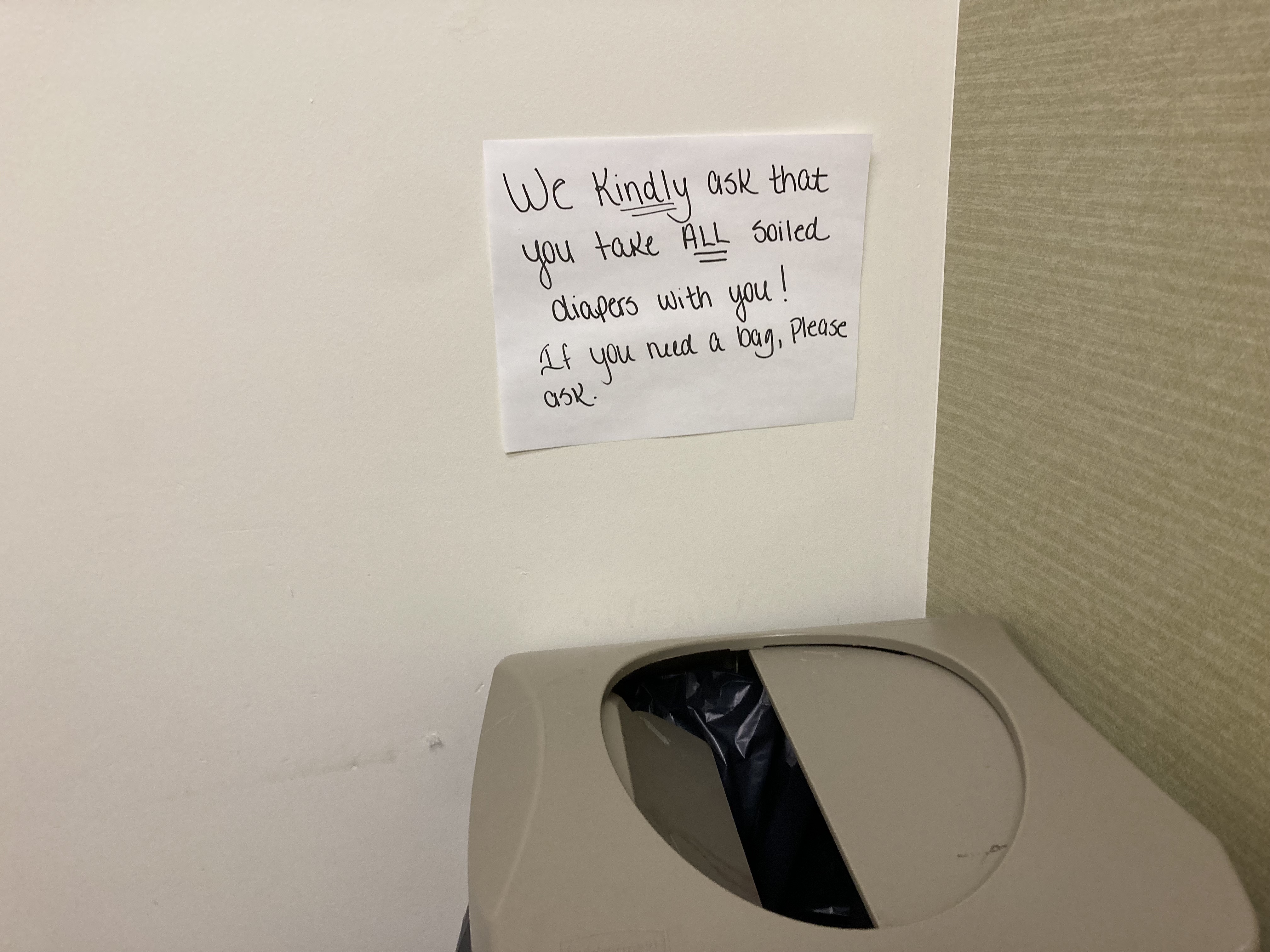

下の子どもはここ最近度重なる災難に見舞われている。少し前にソファーの上から落ちて頭を強く打つ事故があった。翌週には地面に落ちていた紙の上に足を乗せてそのまま滑ってしまい口内を切る怪我をした。そして、先週には玄関の扉の隙間に左手の人指し指を挟んでしまい内出血を起こしてしまった。いずれも今のところ大事には至っていないが、高額な医療費がかかるアメリカでは一つ一つの怪我病気のたびに不安な気持ちに苛まれる。海外に住んでいると医療保険制度が整っている日本が羨ましく思えたりする。扉に指を挟んでしまった日に近くの小児科クリニック(Pediatrics)に電話してみることにした。勿論週末で病院は開いておらず診療してもらうためにはurgent careしか残されていない。時間外受付のナースが電話に出た。一通り事の顛末を話すと「一先ず外傷や出血がなければ冷たいお水で患部を冷やして。3日経過しても腫れが引かなかったら骨折の疑いがあるから病院に来るように」と的確なアドバイスをくれた。3日経って痛みは無くなったようだが、腫れが残っていたので念のため病院にいくことにした。”We are not in a position to judge whether our kid needs to be X-rayed or not. We need your advice.”と電話で伝えると、翌日の朝に予約を取ることができた。ドクターに子どもの手を見せると「確かに腫れていて内出血もまだ若干残っているけど、骨折だったらもっと腫れているし、こんな簡単に指を曲げることはできないはず。テープで固定してもう少し様子を見てみましょう。」と言われた。病院を出ると安堵のせいかどっと疲れが押し寄せてきた。当たり前だが息子の症状を伝えるのも英語だし、ドクターの説明も全て英語である。ドアの間に指を挟む、内出血を起こす、腫れが少しずつ引いてくるといった表現も日本語ではパッと出てくるが、自分の第二言語ではそうはいかない。ドクターの英語も集中を研ぎ澄ませて聴かないと子どもの怪我の状況は把握できない。英検やTOEICといったテストとはまた違う質のプレッシャーを味わった気がする。写真:診療室に貼ってあった掲示物診察室には上記のような張り紙が掲示されていた。We kindly ask that you take ALL soiled diapers with you! If you need a bag, please ask.気になった箇所はdiapersを修飾しているsoiledという表現である。どうやらこのsoiledで「使用済みの、しみなどが付着して汚れた」という意味があるようだ。排泄物の直接的な表現を避けて別の言い方をするのを婉曲(euphemism)という。きっとこのsoiledもeuphemismの一種であろう。因みに排泄物などによるシミはsoiled、コーヒーなどの飲み物のシミは通例spot(s)と言うことが多い。皮膚のシミはfreckleやspot(s)と言うのであわせて確認されたい。「汚れたおむつ」を”dirty diapers”と言ってしまいそうだが、頭の片隅にsoiledという選択肢も用意しておきたい。婉曲表現については以前にも扱っている。気になった方は過去の記事も参照されたい。(過去の記事はこちら)それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.07.17

コメント(0)

-

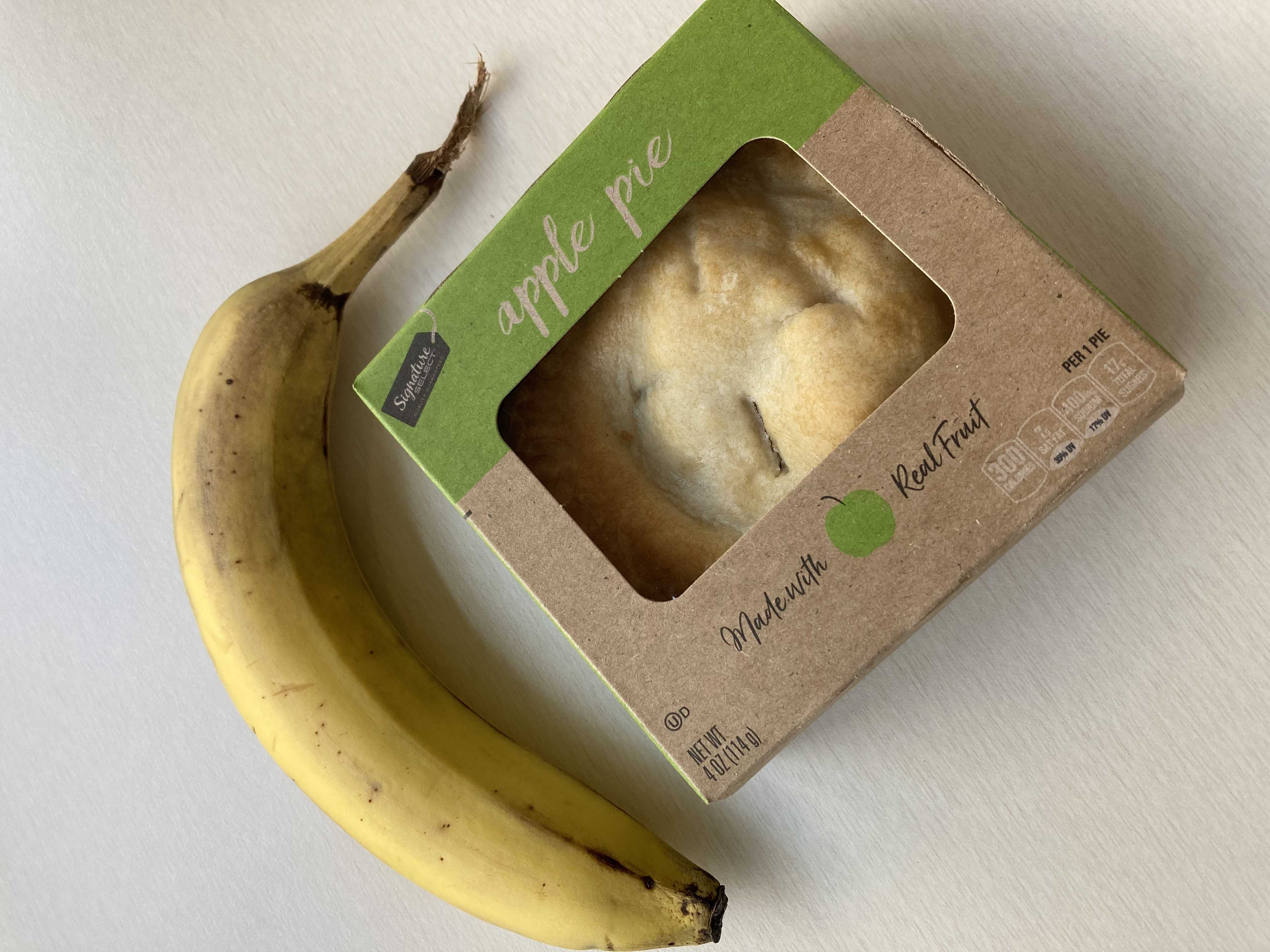

洒落た英語の広告(その3)

英語圏に暮らしていると面白いキャッチコピーをよく目にすることがある。どれもユーモアに溢れていて非常に秀逸だ。日々出くわす洒落た英語の広告からいくつか英語の表現を掘り下げてみたいと思う。写真1:バナナに貼られたラベル“It peels so good.”と書かれている。きっと”It feels so good.”をもじっているのだろう。もし「皮が剥きやすい」とするのであれば英語では”It peels well.”となるはずである。しかし、それではパンチ力(宣伝力)に欠けるため、fをpに換えて”It peels so good.”としているだろう。バナナが自ら”It p(f)eels so good!”と言っているようで面白い。写真2:アイス売り場にあった広告“Every day should be a SUNDAE(.) Why wait for the weekend???”Sundaeとは「サンデー<果物・ナッツなどをのせシロップをかけたアイスクリーム」と辞書には掲載されている。(ジーニアス英和辞典第6版、大修館書店)ここではアイスのSundaeと曜日のSundayをかけているのがお分かりだろう。非英語圏で暮らしてきた自分にとってはこのような広告一つ一つが非常に新鮮に思える。以前書いた洒落た英語の広告はこちらから。それでは良い1日を。きたろう

2024.07.12

コメント(0)

-

家族合流後3ヶ月が経過

家族と米国で合流して約3ヶ月が経とうとしている。瞬く間に時間が経過していて振り返る暇もないほどだ。簡単ではあるが合流してからの3ヶ月を簡単に振り返りたい。到着後数日は日用品を買い揃えるために車を借りてIKEAとTARGETに何度も足を運んだ。物価高と円安の影響で日本で買うよりもお金がかかった気がする。敷布団やテーブル、食器類は知人から譲り受けることができて出費を抑えることができた。少しでも出費を抑えたい時に手を差し伸べてくれる友人がいることは非常に有り難かった。車がなく困っている時も近所の方々が何度もスーパーに連れて行ってくれた。引越しやローカルスクールの手続きなど苦労が多かった4月だが、人の温かみを感じる場面が多い4月でもあった。上の子どもは4月22日(月)から現地のローカルスクールに通い始めた。最初は不安も大きかったようだが、英語をサポートしてくださるフルタイムの先生のおかげで今では毎日楽しく学校に通っている。英語はまだ苦戦しているようだが、お風呂の時間になると「パパ“Don’t do that!”って何?」、「 “I see.”ってどうゆう意味?」とその日学校で聞いてきた英語について質問が飛んでくる。自分の周りで話されている英語を必死に理解しようとしているようだ。下の子供と狭いソファーを取り合っている際に上の子が突然下の子に向かって”This is my spot!”と言っていて大変驚いた。子供は耳から言語を覚えて自然と適した文脈でそのまま使えるようだ。 残り数ヶ月で上の子どもがどれほど言葉を吸収するのか記録しておこうと思う。学校は6月12日に終了して、現在は私が住んでいる学区が提供するlanguage programに月曜日から木曜日まで通っている。8月の上旬までサマースクールに通って、8月中旬からは1週間サッカー教室にも通う予定だ。下の子どもも英語に興味を持ち始めているようだ。上の子の真似をして「パパ…は英語でなんて言うの?」とよく質問をしてくる。どこで英語を覚えてきたのかわからないが、お菓子が欲しい時は英語で“Pass me! Pass me!”とよく叫んでいる。9月からは下の子どもも近所のPre-schoolに通う予定である。いきなり英語の環境に飛び込むことになり最初は苦労すると思うが、大変周りの子どもたちと遊ぶ中で社会性を身につけて欲しいと思う。4月当初は環境の変化に疲れが少しあった妻も少しずつこちらのコミュニティーに馴染んできているようだ。5月あたりから地域で開かれている無料の英語教室にも通い英語の勉強に勤しんでいる。夏休みに入ってからは私が通っている大学の博士課程にいる大学院生とLanguage exchangeを週に2回行っている。妻は日本語を教える代わりに英語を教えてもらい、相手は英語を教える代わりに日本語を妻から教わっている。1回1時間の短いセッションで終わるたびに「疲れた」と言いながら帰ってくるが、どこか表情が明るく大学院生との会話を楽しんでいるようだ。写真:上の子が学校の課題で仕上げたジオラマの作品簡単には文字化することができないほどたくさんの出来事が過去3ヶ月間起こった。良い経験もあれば苦い経験も数え出せば枚挙にいとまがない。家族が無事この旅を終えられることを願ってやまない。円安と物価高の影響で遠方への旅行は断念せざるを得ない。この夏は家族をワシントンDCに連れて行くことにした。近場の旅行だが、家族にとっては初めてのロードトリップになる。家族で過ごすアメリカの夏が楽しい思い出になったら嬉しい。「自由」を獲得する旅はまだ始まったばかりだ。つらつらと書いているとあっという間に授業の時間となってしまった。それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.07.07

コメント(0)

-

Independence Day(独立記念日)#2

前回の投稿に続いて独立記念日について書くことにする。(過去の記事はこちら)私が住んでいるコミュニティーでは昼間に子ども向けのイベントが近所のベースボールフィールドで行われ、夜6時あたりからステージ上で音楽のパフォーマンスと花火が予定されていた。日中の様子:夜は花火の場所取りのため打ち上げが始まる約1時間前に家を出ることにした。到着するとベースボールフィールド一面にレジャーシートが敷かれ人々が花火の開始を待っていた。野球場のマウンドだけでなくダグアウトの上や内野近くに設置された観客席にもびっしり人が座っている。子どもたちがダイヤモンドを駆け回ったり、アメフトのボールを投げて遊んでいたり、花火や爆竹をしていたりと完全にカオス状態だが、それを注意する大人は誰もいない。そういえば公園で「静かに遊んでください」という張り紙もこちらでは見かけたことがないかもしれない。土地が広く家と家の間隔が空いているアメリカで住むメリットの一つかもしれない。アメリカでは野球場が常時開放されていて野球と人との距離が日本よりも近いような気がする。さすが野球発祥の地という感じがする。花火は野球場の隣にあるバスケットボールコートから打ち上がっているようだった。我々が座っている場所から100メートル〜200メートルくらいのところで花火が上がっていて大迫力であった。最初座って眺めていたのだが、途中から首が痛くなって寝転がって花火を鑑賞することにした。まるで花火を真下から見上げているようであった。きっと日本では消防法の抵触してしまいこんな近くで花火を拝むことはできないと思う。幼少期から花火を見てきた上の子どももあまりの迫力と音の大きさに耳を塞いでいた。真上に打ち上がる花火にこれからの願いを込めて花火会場を後にした。上の子が帰り際に「来年もアメリカで花火を見たいな」とポツッと言った。残念ながら来年の今頃我々はもうアメリカの地にはいない。少し間を空けてから「そうだね」と絞り出すように言うことしかできなかった。ベースボールフィールドが人の海になる:それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.07.06

コメント(0)

-

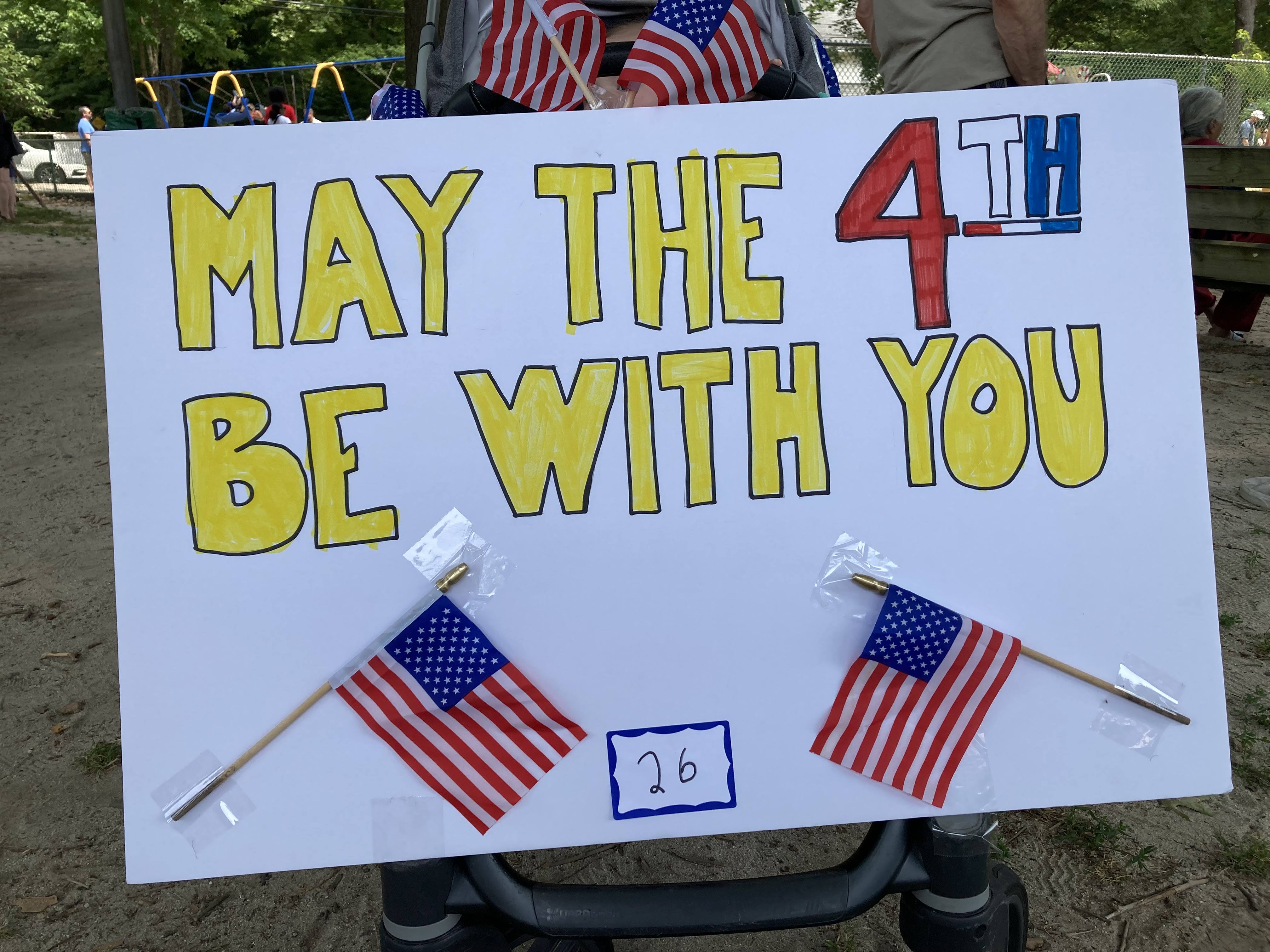

Independence Day(独立記念日)

7月4日はアメリカにとって特別な日である。1776年に独立宣言(the declaration of independence)が公布されイギリスから独立に成功した。7月4日(The fourth of July)はアメリカが誕生した記念すべき日なのだ。仕事は勿論休みになるのだが、商業施設やスーパーまで休業になってまうこともあるから驚きだ。前日にスーパーに立ち寄ったのだが、案の定レジの前は大変混雑していた。独立記念日には全米各地で屋外イベントや打ち上げ花火が行われ盛り上がりを見せる。近くの公園で独立記念日を祝してイベントが行われると知人から教えてもらったので家族で行ってみることにした。会場について人手の多さに驚いた。そして会場にいた地元住民は皆アメリカ国境が描かれたTシャツやアメリカ国旗を模した赤と青の洋服を身につけている。我々はそんなことも知らずに普段着で会場に行ってしまったため若干浮いていたかもしれない。普段遊んでいるベースフィールドには出店が沢山用意されていて子どもたちがあちらこちらで遊んでいた。我が家も一枚一ドルのチケットを20枚購入してキックターゲット、輪投げ、マグネットのついた釣竿で魚を釣るゲームなどを楽しんだ。遊ぶたびに景品が用意されていて、景品(prize)をもらうたびに受付の人が子どもに笑顔で”Happy fourth!”と声をかけてくれた。独立記念日にはどうやら”Happy fourth!”と声をかける習慣があるらしい。それにしても今年の独立記念日は非常に暑く91度(摂氏33度くらい)を記録した。これから早めに夕食を済ませて、夜は花火(fireworks)を楽しむ予定だ。独立記念日に家族で眺める花火鑑賞が夏の思い出としていつまでも残ることだろう。写真:イベントの会場で見つけた独立記念を祝うポスターMay the 4th be with you.Star Warsのファンであればピンとくるのではないだろうか。劇中でよく出くわすMay the force be with you!(フォースと共に)というフレーズを捩ったポスターである。訳すと「独立記念と共に」という感じだろうだろうか。“Happy fourth! I really like this. Can I take a picture of it?”と聞くと撮影を快く許可してくれた。日本では2月11日が「建国記念日」とされているが、上記のようなイベントは開催されないし、このようなポスターを見かけることもない。どちらが良いか悪いか判断するつもりはないが、この違いは非常に興味深いと思った。それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.07.05

コメント(0)

-

面白い動詞の使い方#2 (milk)

以前面白い動詞の使われ方と題して空港にあったポスターからpetの動詞形をご紹介した。(過去の記事はこちら)今回はTrader Joe’s(通称トレジョー)の店内の装飾画よりあまり英語学習者には馴染みがない動詞をご紹介したい。まずは以下の写真をご覧いただきたい。乳製品が並んでいる棚の上部に牛が描かれている。その牛の隣には吹き出しがあって“Our prices won’t milk you for all you’re worth!”と書かれている。牛が自分でmilkという動詞を使っているのがなんとも洒落ているポイントだ。このmilkには「乳を絞る」という意味以外にも「⦅略式⦆<人など>から〔金・情報などを〕しぼり取る〔of, for〕; 〔金・情報などを〕を〔人から〕まんまと引き出す〔from〕」(「ジーニアス英和辞典」大修館書店、第6版)という意味がある。ネットやコーパスで調べてみると”milk something for all it is worth”で「ありったけ〜から搾取する」という意味があるそうだ。つまりこの牛の主張は「私たちの牛乳の値段があなたを搾取することはない(我々の牛乳はお手頃価格である)」となりそうだ。なんといっても牛が動詞のmilkを使って牛乳(milk)の宣伝をしているのが面白い。このようなウィットの効いた洒落た英文がすんなり出てくるようになりたいものだ。今日も良い1日を。きたろう

2024.07.04

コメント(0)

-

忘却に抗い続ける日々

この米国での貴重な時間を記録に残しておきたいと思いつつも目の前にある大学院での研究や家族との時間を大切にしていると更新がどうしても滞ってしまう。忙しさもあるのかもしれないが、6月に入ってから少しブログへのモチベーションがすっかり落ちてしまっている。2023年は更新率50%をずっと維持していたが、とうとう40%を下回ってしまった。そろそろ再開しなくてはと思いつつもどこか気持ちが乗らない自分がいる。ここにきてブログを続けることの難しさを痛感している。留学期間はできるだけポジティブ思考で弱音を吐かずに過ごそうと思ってきたのだが、どこか無理をしている自分がいることに気がづいた。吐き出すだけ吐き出して次の原動力にしたいと思う。不安に思っていることやうまくいかないことも赤裸々に綴ることで留学時の心境を正確に残せるはずである。キラキラした煌びやかな留学を想像される方もいるかもしれないが、留学(特に家族帯同の場合)は想像以上に苦労が多いような気がする。ブログの更新が止まってしまい6月はまだ2本〜3本しか記事を書けていない。記録に残さないと記憶は常に上書きされて忘れ去られてしまう。私にとってブログの更新は曖昧な記憶を呼び起こし、記憶の風化を防ぐ唯一の手段なのかもしれない。億劫になりつつあっても歩みを止めずに少しずつ更新していこうと思う。記録的な円安と物価高によって日本人が海外に飛び出すのは難しくなりつつある。長期化する円安のトレンドが続けば米国内の日本人留学生は減少していくだろう。ドルだけでなくポンドに対しても円の価値は棄損してしまっているため、米国のみならずイギリスにおいても同じような現象が起きつつある。慎ましい生活をしていても一部の人には海外留学が「贅沢品」のように扱われてしまうのは残念である。確かに30代で留学できること自体贅沢なことは確かだが、決して優雅な海外生活を海外で送っているわけではない。毎日がサバイバルゲームのようでギリギリの状態が続いているし、社会人の頃に貯めた預金は減り続けている。なんとか日本に帰国するまで持ち堪えてほしい。今はこの海外での経験が今後の人生の基盤になることを信じて歩み続けよう。ブログタイトルにもある通り、厳しい状況下でも海外で逞しく生き抜く家族の日常をこれからこのブログに書き記したい。子どもたちが公園で拾ってきたシロツメクサの花:Hope that I can see a light at the end of the tunnel. それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.06.29

コメント(0)

-

米国では違う商品名で販売されている日本の人気商品

アサヒ飲料の機能子会社であるカルピス株式会社が製造する「カルピス」は長年日本の少年少女から愛されてきた乳飲料水である。私も濃縮還元のカルピスの原液を氷がたくさん入ったコップに注いで冷たいカルピスを夏場によく飲んでいたものだ。あの心地よい酸味と甘みは大人になっても時々恋しくなるのは私だけだろうか。友人が我が家に遊びに来る際に差し入れでカルピスのピーチ味を持ってきてくれた。30年以上慣れ親しんだ日本の飲料水を楽しみながら飲み物のラベルに目をやると「カルピス」ではなく「カルピコ」と書かれていることに気がついた。以前大学の授業で『「カルピス」を海外で売り始めた際、米国人が皆腹を抱えて笑い始めたがそれは何故か』というクイズを出されたことを思い出した。当時は全く答えが思い浮かばなかったが、解説を聞いて納得した。カルピスを英語らしく発音するとcow piss(うしのおしっこ)と聞こえてしまうらしい。白い白濁の液体をそのような商品名で売り出してしまったものだから笑い物にされてしまったのだ。そのような苦い教訓を得て、カルピス株式会社は名称を「カルピス」から「カルピコ」に変更をしたとのことらしい。アメリカでカルピスを飲みながら大学の授業で出されたクイズをふと思い出した。写真:アメリカで販売されているカルピコのラベルそれでは今日も良い1日を。きたろう

2024.06.10

コメント(0)

-

面白い動詞の使い方(pet)

Atlanta International Airportのイミグレで面白い案内掲示板があったのでこのブログでも紹介したい。写真:Atlanta International Airportにあった案内ポスターTSA K9 teams in use. Please do not pet dogs.K9は特別に訓練された警察犬のことを指す。K9をそのまま発音すると「ケーナイン」、つまりcanineという単語の同音語(homophone)となるのだ。犬科の動物の呼称であり、尖った犬歯を指すこともある。ドッグ(dog)と呼ぶよりも堅苦しく、犬歯という意味があることから推察できる通り、少し威圧感がある単語である。TSAというのはTransportation Security Administrationの略で米国運輸局を指している。運輸局の警察犬が近くにいるので触れないでほしいという通達である。私含め英語学習者は「犬を触れないでください」をそのまま英訳すると”Please do not touch dogs.”と訳出するのではないだろうか。しかし、案内文には”Please do not pet dogs.”と書かれている。実はpetは動詞としても使うことができて「愛撫する、(優しく)撫でる」という意味がある。定義から察するにtouchと比較してpetには愛着の念が込められているような気がする。上記の文脈でpetを用いることでただ触るという行為に限らず、餌を与えるなど犬を可愛がるような行為も禁止しているのではないだろうか。もしかしたら触れてはいないが、近づいて写真を撮る行為も警察犬の「業務」を妨害していると判断されれば係員に声をかけられてしまうかもしれない。この案内文のpetの動詞の使い方があまりに秀逸だったので思わず写真を撮ってしまった。せっかく写真を撮ったので読者にも共有した次第である。(手荷物チェックの前の長蛇の列の中で案内文を撮影しているアジア人はきっと私だけだった。きっと浮いていたに違いない。)次回アメリカの空港を訪れた際はこのような案内にも是非注意を払ってみてもらいたい。本日はK9とpetの動詞の用法について扱ってみた。それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.06.02

コメント(0)

-

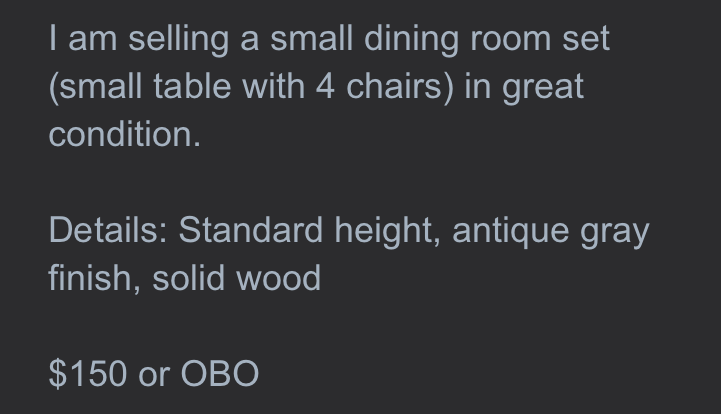

辞書にも掲載されていない意外な表現#3

2月28日に辞書にも掲載されていない意外な表現をご紹介した。(過去の記事はこちら)前回に続いて今日も英和学習辞典に掲載されていない意外な表現を紹介したい。このような表現を見つけるたびに英語は刻一刻と生きていて変化を遂げていることを実感するし、その変化を常に追いかけている研究者への畏敬の念が込み上げてくる。今回紹介したい表現はOBOというabbreviated word(短縮語)である。住んでいるアパートメントの掲示板を読んでいると以下のように使われていた。読者の皆様は意味が想像できるだろうか。I am selling a small dining room set (small table with 4 chairs) in great condition.Details: Standard height, antique gray finish, solid wood$150 or OBO値段の後にorと書かれているので価格の上下に影響を及ぼす表現のようだ。Collins Online Dictionaryによると以下の記載があった。In advertisements, obo is used after a price to indicate that the person who is selling something is willing to accept slightly less money than the sum they have mentioned. obo is a written abbreviation for `or best offer. 'URL:Collins Dictionary交渉次第では少し安くするという意思を表明する表現のようだ。ここで気になったのはOBOにorがすでに含まれている点だ。OBOを省略せずに表記すると $150 or or best offerとなってorが重なってしまうのだ。きっとここでは$150 OBOとするのが適切なのだろうが、OBOという表現が一つの単語として認識され、OBOの正しい表記を意識せずにOBOという表現が使われ始めているのだろう。上記のような現象はたまに日本語でも見られないだろうか。例えば「馬から落馬する」や「頭痛が痛い」といった重ね言葉は日本語でも見られる現象である。両言語における重ね言葉の変遷を調べていくと面白い研究の題材になりそうだ。続きを書くと長くなりそうなので今日はここで終えたいと思う。写真:アパートメントの掲示板それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.05.25

コメント(0)

-

2024 Atlanta Fulbright Seminar後の自由行動(Day 4)

昨日に引き続き四日目のエンリッチメントセミナーの様子をお届けしたい。セミナー四日目(3月24日)のスケジュール5:00- 6:00 Pre-Dawn Meals8:00- 9:30 Breakfast(Optional)- 11:00 Hotel Checkout午後は飛行機の出発時刻まで自由行動最終日は朝食を各自済ませた後、チェックアウトをして解散となった。主催者の発表では当日120名、50もの国と地域のフルブライターが一堂に会したという。これだけ大規模なセミナーを実施できる奨学金財団はきっとフルブライト以外ないのではないだろうか。改めてフルブライトネットワークの凄さをこのセミナーを通じて肌で感じることができた。各国の将来のリーダー達と繋がることができたので、今回の旅で築いたネットワークをこれからも大事にしていきたい。フライトまで多少時間があったので、バスツアーをした時に通りがたったMartin Luther King, Jr. National Historical Parkに行くことにした。この施設はNational Park Serviceに管理されており、予約不要かつ無料で施設内に入ることができる。アトランタを訪れる機会があれば是非訪問したい場所である。Martin Luther King Jrの遺体を運んだとされるワゴン(caisson)を拝むことができる。決して豪華ではなく、農具を運ぶようなワゴンである。このワゴンが貧困にあえぐ人々のために人生を捧げたキング牧師を象徴しているしているようである。ミュージアムでは私利私欲のためでなく、人々の自由のために心血を注いだキング牧師が歩んだ人生とその時代背景に迫まることができる。写真:キング牧師の遺体を運んだワゴンまた、キング牧師が暗殺された時に泊まっていたホテルの鍵や所持品までミュージアムでは見ることができる。小さなアタッシュケースに必需品を詰め込み全米各地を移動していたらしい。キング牧師は必要最低限の物しか所持しないミニマリストだったのかもしれない。写真:キング牧師の所持品(真ん中にあるのがホテルのルームキー)ミュージアムの入り口にはキング牧師の名言が写真と共に掲げられていた。“It is no longer a choice, my friend, between violence and nonviolence. It is either nonviolence or nonexistence.”(もはや暴力か非暴力の二者択一ではないのです。非暴力か無のいずれかなのです。)※筆者訳しかしながら、近年アメリカで起こったBlack Lives Matter Movementで見られるようにアメリカ国内では人種違いによる暴力は根強く残っている。また、人種、宗教の違いによる分断は以前よりも深まっている気がする。様々な思想や宗教、利害関係が複雑に絡み合う今日の高度情報社会だからこそ、今一度キング牧師の言葉に耳を傾ける必要があるのかもしれない。あからさまな人種差別の経験はないが、私もmicro aggressionと呼ばれる小さな目に見えないアジア人差別のような扱いを受けたことがある。日本国内では経験する機会はないかもしれないが、日本国内を飛び出すと大抵日本人はマイノリティーグループである。どこか心細さを感じるのは自分が常にマイノリティーの立場にいるを強いられるからかもしれない。キング牧師の言葉は寂しさを感じている心に寄り添ってくれるものばかりであった。今回のアトランタへの旅を通じて、多様性を受け入れて認め合うことの素晴らしさと今日の多様性に至るまでに先人達が経験した苦悩を垣間見ることができた。エンリッチセミナーのグループ発表で印象に残った言葉がある。“Freedom should not be taken granted. It is something that must be earned with a collective effort.” 「自由」は与えられる権利(given rights)ではない。各々が弛まぬ努力の末に獲得する権利である。我々が今日享受している自由は先人達の努力によって成り立っている。我々も未来の世代のためにこの自由のバトンを繋げなければならないと感じた。久々に清々しい疲労を感じながら私はどこまでも続く広大な大地を飛行機の窓から眺めていた。大学に戻ったら大量の課題が待っている。また明日から頑張る英気を養った気がした。写真:今回のエンリッチメントセミナーに参加したフルブライターの出身地をまとめたものこれでエンリッチメントセミナーのシリーズは終了である。明日以降はまた通常運転に戻りたい。それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.05.21

コメント(0)

-

2024 Atlanta Fulbright Seminar(Day 3)

昨日に引き続き三日目のエンリッチメントセミナーの様子をお届けしたい。セミナー三日目(3月23日)のスケジュール5:00- 6:00 Pre-Dawn Meals7:00- 8:00 Breakfast8:00- 8:15 Agenda Overview & Community Service Briefing8:15-9:00 Depart for Community Service11:30- 12:30 Return to Hotel12:15-13:30 Lunch14:00- 15:00 Fulbright Grant Benefits & Responsibilities15:00- 15:15 Break15:15- 16:30 Seminar Reflection Workshop17:30- 21:00 Closing Dinner21:00- 21:30 Return to Hotel三日目の朝はコミュニティサービスから始まった。数ある選択肢の中から私はTree Atlantaというボランティア団体が行なっている植樹活動に参加することになった。他にも低所得者層の地域住民に家具を作ったり、近所の公園を清掃する活動など様々なコミュニティサービスが用意されていた。家と図書館の往復ばかりしていて日光を最近浴びていないような気がしたので、運動をしながら地球に貢献ができる植樹活動は魅力的に思えた。朝食を済ませた後に部屋に戻って汚れても問題がない服装に着替えた。前日までずっと雨が降っており地面がぬかるんでいないか心配したが、現場のhighwayの近くに着くと思ったより地面は濡れていなかった。ちょうどよく水分を含んでいて植樹をするには絶好の状態のようである。一通り植樹の仕方を教わった後に3人1組で早速木を植え始めた。穴の深さ、根っこの向き、植えた時の木の角度が木の成長に大きな影響を及ぼすという。3人で手順を確認しながら木を植えた。作業を進めていくうちにどんどん握力がなくなっていることに気がついた。また、普段全く使わない筋肉を使っているせいか体の節々にだるさを感じる。私のチームは合計8本近くの木を植樹した。最後に大きなスギの木を植えて、2時間近くのコミュニティーサービスが終了した。正直、想像を遥かに超える重労働だった。チームを組んだメンバーと労いの意を込めてhigh fiveをしてバスに戻った。微力ながらアトランタの街と地球の環境保全に貢献していたら嬉しい。バスの座席に戻って着ていたTシャツは汗でびっしょりになり、足がガクガク震えていることに気づいた。そのままシャワーを浴びて一眠りしたい気分だったが、スケジュールより遅れていたため部屋で一休みすることもできず昼食会場に急いだ。写真:植樹している様子昼食後はフルブライトのアドバイザーから奨学金制度の説明とQ&Aセッションが設けられた。内容は奨学金受給者のみ関係する話なのでこちらのブログでは割愛したい。セミナーの締めくくりとして最後に振り返りのワークショップが行われた。本当にあっという間の3日間であった。Civil Rights Movementの中心地Atlantaで世界中から集まったフルブライターと人権について議論することができて非常に有益な時間となった。Martin Luther King Jr.の時代からずっと人種差別の問題はアメリカ社会に影を落としている。そしてこの人種差別の問題はアメリカに限った話ではない。移民の話題になると「日本はなぜ移民をそんなに制限しているんだい?日本は難民を受け入れる気はないの?」と聞かれることがある。最近ではバイデン大統領が「日本、ロシア、インドは外国人嫌い(xenophobiac)だ」と発言し波紋が広がった。確かにバイデン大統領がそのように発言したことは遺憾に思うが、そのような考えを日本に対して持っている人々が一定数いることも知っておかなければならない。多文化社会と共生はグローバルな世界で生きる我々にとって避けては通れぬ道である。法整備も重要かもしれないが、それ以前に我々一人一人のマインドセット(心の持ち方)が問われているような気がする。この三日間で出会ったフルブライターは私が日本からやってきたことを伝えると、彼らのお気に入りの漫画タイトルを嬉しそうに話してくれた。ナルト、ワンピース、呪術廻戦、ドラゴンボール、東京喰種トーキョーグール、名探偵コナン、鬼滅の刃などたくさんの漫画のタイトルを耳にした。漫画で登場する日本語のセリフを披露していくれるフルブライターまでいて大変驚いた。日本のサブカルチャーは世界に受け入れられていることを肌で感じた次第だ。海外の文化に興味を持つと同時に自国の文化や歴史、(サブカルチャー)についてももっと勉強しなくてはならないと痛感した。最終日の夜はRay’s on the Riverという川の畔のレストランで夕陽に照らされながら夕食を楽しんだ。この夕食でもDepatment of State(米国国務省)の方とご一緒する機会を得た。”Thank you for choosing me as a Fulbrighter.”と感謝の意を伝えると、”No. We did not choose you. You earned the position.”と言われた。奨学金の選考は抽選ではない。自分で道を切り拓いた者だけが得られる権利のように私には聞こえた。後日メールでお礼を伝えると”Stay active wiht Fulbright!(フルブライトと関わりを持ち続けなさい)”と激励の言葉を頂戴した。この貴重な経験を今後の人生にどう繋げるかが大きな課題となりそうだ。写真:最終日のディナー会場(夕陽が非常に美しかった)最終日の様子についてはまた後日綴ることにする。それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.05.16

コメント(0)

-

2024 Atlanta Fulbright Seminar(Day 2)

昨日に引き続き二日目のエンリッチメントセミナーの様子をお届けしたい。初日の記事はこちらセミナー二日目(3月22日)のスケジュール5:00- 6:00 Pre-Dawn Meals7:30- 9:00 Breakfast9:00- 9:30 Seminar Kick-off9:30-10:30 Make Big Talk Workshop10:30-11:00 Break11:00- 12:30 Panel Discussion- Honoring a Legacy: Remembering the Civil Rights Movement and Building a Future12:30-13:30 Lunch13:30- 14:00 Depart for Site Visits16:00- 16:30 Return to Hotel16:30- 18:30 Advising Office Hours18:30- 21:00 Dinner at a Local Restaurantちょうどエンリッチメントセミナー期間がイスラム教のラマダンと被っていたため、日中断食をしている参加者のために日の入り前の朝食が用意されていた。また、祈りを捧げるmeditation roomもホテルに準備されていた。多様な民族が集まるイベントではこのような配慮も必然的に求められてくるのであろう。改めて多様性とは言うが易く行うは難しと感じた次第である。朝食、キックオフセミナーで諸注意を聞いた後に最初のワークショップに参加した。Make Big Talk WorkshopではKalina SilvermanがZoomに登場した。Small talk(小さい雑談)ではなくあえて大きな話題(Big Talk)を投げかけることでその人の人格や本質が見えてくるという内容であった。また、時に我々は瑣末なことに気を遣いすぎて本来話すべきことから逃避をしているらしい。最初にBig talkをする際のtipsを学んだ後に実際に各テーブルでbig talkをしてみるという流れになっていた。テーブルに並べられた質問(big talk questions)をいくつか紹介したい。What is one of the kindest things that someone has ever done for you?/ What gives you hope?/ What are you curious about lately?/ How are you making a difference in the world?/ What do you fight for?どれも初対面の人とするトピックではないことは明らかである。しかしKalina Silvermanは初対面であってもこのようなbig talkをすることは相手のことを知る上で重要だと述べていた。彼女が通りすがりの人にbig talk questionsを投げかける動画がYouTubeに上がっているのでそちらもご覧いただければと思う。彼女がこのプロジェクトを始めた理由もこの動画を見ればお分かりいただけるのではないだろうか。↓リンク↓こちらパネルディスカッションではCivil Rights Movementを研究されている4名の教授がいらっしゃった。堅苦しい講義というより、1890年あたりから始まるCivil Rights Movementの長い歴史をエピソードも交えて紹介するものであった。パネリストの一人が途中で「普段決して泣くことがなかった父が唯一泣いた日がマーティンルーサーキングジュニアが暗殺された日だった。キングJr.の死亡を伝える速報が流れた瞬間に父は泣き崩れた。」と話されていて出来事のインパクトの大きさを物語っていた。私が知っているのは事実としての情報のみであり、その背後にある人々の感情やその時の様子は欠落している。当事者のリアルなボイス(声)を聞けたのは非常に有益だった。午後のフィールドワークでは当初Martin Luther King’s Jr.の母校であるMorehouse Collegeに訪問予定だったのだが、諸事情によりアトランタの歴史保護区のツアーに変更になった。個人的にはMorehouse Collegeの訪問を楽しみにしていただけに非常に残念であった。また、この日は生憎の天候で予定されていたツアーは変更を余儀なくされ、バスで歴史保護地区を回るという簡素なツアーになってしまった。ツアーガイドがバスで回りながら建物の説明をしてくれるのだが、雨で視界が悪く一体何について述べているのかイマイチわからなかった。最後に回ることができたMartin Luther King Jr.の生家と墓石を見学してツアーは終了となった。改めてこのアトランタの地でCivil Rights Movementが始まったのだと肌で感じることができた。ホテルに戻った後は自由時間となった。夕食は各自25ドルまで使えるカードを渡され、好きなレストランで済ませるというものであった。私はルームメイトが誘ってくれたグループに参加することにした。ブラジル、イタリア、カナダ、そして日本からきたフルブライター8名でホテルの裏にあるハンバーガー屋さんで大きなチーズバーガーを頬張った。そのまま市内のバーに流れ込み、日付が変わるあたりまで会話を楽しんだ。ホテルの部屋に戻ると疲れがどっと襲ってきた。朝からスケジュールが詰まっていて一息つく暇もないほどであった。急いでシャワーを浴びてベットに潜り込んだ。目を閉じると気づけば翌朝になっていた。2ヶ月前の出来事の記憶を呼び起こしながら日記を書くのは非常に難しい。もっと早い段階で下書きだけでも残しておくべきだったと今更後悔している。残りの二日間は後日アップすることにする。Martin Luther King Jr.が通っていた教会:Martin Luther King Jr. の生家:King夫妻が安らかに眠るお墓:降りしきる冷たい雨はキング牧師の死を悲しむ追悼の涙のようにも思えた。静寂を切り裂く水面を打つ雨音はいつまでも絶えることなく続いた。お墓の近くには次の言葉が刻まれていた。"The Dream Lives, The Legacy Continues."(夢は生き続ける。そして、遺産も残り続ける。)それでは今日も良い1日を。きたろう

2024.05.15

コメント(0)

-

2024 Atlanta Fulbright Seminar(Day 1)