2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2013年01月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

王義之展

【1月20日(日曜日) 癸巳旧十二月九日 丙戌 友引 月齢8.3 大寒】 ヒトが、霊長類のいとこ達とは別の途を歩き始めたのは、今から約200万年前。我々の直接の祖先であるホモ・サピエンス・サピエンスが、他のホモ属から分化したのは、今から25万年~40万年前。その後、石の道具を作って使い始めたのは、今から5万年ほど前。 やがて、「彼・我」の意識が嵩じて、意思伝達手段として「文字」を作り、使い始めたのが、今から1万年ほど前のことです。そしてそれから更に約2千年を経て、それまでは記号でしかなかった、文字の配列の中に「文章」らしき構造が現れてきます。 最初の頃の文字は、天や神の意向を卜(ボク)する為や、権力者の命令を発するために使われました。これは文字を書くのに手間がかかる、つまり亀の甲羅や獣の骨を焼いたり、石や木を彫り付けたりしなければならなかった事が影響しているようです。 時代は下って、やがて筆が登場しました。それ以前と較べれば、格段に簡便に、また速やかに文字を記すことが出来ます。「文字を刻する」のはそれまで、占いの結果、規則、命令の布告をするのが主な目的だったのが、気持や印象を記述したり、事物や事象を記録したり、思索を表現したりと、文字の使用は飛躍的に豊かになりました。文字は権力者の占有物ではなくなったのです。お手本とする書体も整理され、中国では「千字文」というテキストも考案されました。 そこに「書聖」王義之(おうぎし)が登場してきます。王義之は四世紀初め頃の中国東晋の人で、門閥貴族、いわゆる「政治エリート」の家に生まれ、一族の期待を一身に担う若者として嘱望されていました。しかし、やがて政争に倦んで田舎(今の浙江省紹興市付近)に、地方役人として移り住みました。彼は山水豊かなその地を愛し、やがて役人も辞してしまいました。そして、知人友人たちと盃を酌み交わし清談に耽り、散歩に時間を費やし、仙道の修行に励むなど、悠々自適の生活を送ったということです。つまり、今で言うなら脱エリート、或いは挫折した人間だったようで、そういう辺りが彼の書にも一種の「味」をもたらしたようです。 その書聖 王義之の書が今月22日(火曜日)から、上野の国立博物館の特別展で展示されます。挫折したエリートが芸術に目覚めるなんて中々興味深い。3月初めまで、約一ヶ月余りの展示期間があるので、私も是非行ってみようと思っています。http://o-gishi.jp/

2013.01.20

コメント(3)

-

日本の底冷えと豪州の熱波

【1月16日(水曜日) 癸巳旧十二月五日 壬午 仏滅 月齢4.3】 14日の雪の余波で、殊更に厳しい底冷えが続いています。雪が積もると、やがて融けます。このとき融解熱といって、周囲から熱を奪います。積もった雪の一部は液体を経ずして気体に変わります。これを昇華といいますが、この際にも周囲から熱を奪っていきます。風の無い曇った日や、朝晩などにはこういう効果も加わって「底冷え」になるわけです。底冷えというと、如何にもしんしんと冷え込むという語感があります。雪の後では、気温は雪(氷)面に近い位置(つまり下方)ほど低くなるので、「底冷え」は胴や顔の部分より足元の方が冷え込むという実感を表してもいます。 日本では、今週末にかけて、又強い寒気団に覆われるようです。これははるか上空の偏西風が蛇行し、今年はちょうど日本列島の上空辺りまで南にくびれて、巾着のようになっている為、その「巾着」の中にシベリアからやってくる寒気団が溜まり易いからだといいます。今年の冬はシベリアも大寒波に襲われているようで、マイナス55℃という極地並みの低温を記録したそうです。 一方で「Down Under」と俗称されるオーストラリアでは、新年早々過去80年間で最高の猛暑に見舞われているそうです。シドニーは平年気温を19℃も上回る45℃、タスマニア島では41. 8℃という高温を記録したそうです。シドニーがあるニューサウスウェールズ州では1~2月の平均の最高気温は26℃程であることを思えば、その極端さが分かります。それにタスマニア島は、南緯40度超に位置しており、南極までわずか2,800キロ。もともと夏の平年の最高気温は20℃前後と、札幌の夏より「涼しい」場所なのです。 その結果現地では、年明けから山火事が相次いでおり、既に130ヶ所以上が被災。7日までに、ホバート郊外の町などで、学校や警察など100戸近くの建物が焼失。現地に通じる道路は火災のため通行できなくなってしまっており、住民は海路と空路で脱出するしかない状況だといいます。この熱波も、遥か上空の偏西風の「くびれ」が原因のようです。 同じ時期にシベリアのマイナス55℃と、シドニーの45℃。南北半球の違いはあれ、寒暖の差は100℃にもなります。地球は温暖化と寒冷化が同居しつつあり 、季節により場所によって暑さと寒さが極端になって来ているように見受けられます。 何れにしろ、昨夏以来の「乱暴な天気」には、構えてしっかり対処するのが必要なようです。

2013.01.16

コメント(0)

-

10ミリの雨と雪

【1月15日(火曜日) 癸巳旧十二月四日 辛巳 先負 月齢3.3】昨14日の祝日は首都圏でも雪になりました。午前中早い時間帯は未だ雨でしたが、段々霙交じりになり、昼頃には本格的な雪に変わりました。辺りの景色がみるみる雪景色に変わっていく様子は、いっそ見事なくらいで、首都圏では初雪が、そのまま「記録的な大雪」になりました。私は午前中に車で出かける用事があって、それを済ませて昼過ぎに帰る頃には、既に道路は雪で埋められ、場所によってはハンドルを取られるくらいでした。鉄道も高速道路、航空路線の運行も軒並み乱れ、首都高3号線ではスタックして動けなくなる車が続出。やがて道路は閉鎖されました。昨日は半日で、都心でも7センチの積雪を観測したそうです。降雪は夕刻には止みましたが、雪に馴れない首都圏では翌日の朝が大変だろうと思っていたら、案の定15日の朝は路面が凍結してつるつる状態。15日は月に一度の通院日で医師との予約があるため、とにかく出かけては見ましたが、鉄道の駅まで行くのに既に難渋し、病院最寄の駅前にはバスも来ず、普段必ず数台が客待ちしているタクシー乗り場にも車は一台も居ません。暫く待っても来る気配もないので、意を決して病院までの約2キロメートルを歩くことにしました。昨年末に面白がって「この辺では先ずこれが必要になることはあるまい」と買ってみた靴(踵にアイゼンのような爪が生えています)が、この際頼もしい限りです。結局転倒することもなく、普段の倍ほどの時間を費やして病院に到着することが出来ましたが、お蔭で、途中普段見られぬ辺りの雪景色を楽しむことが出来ました。10ミリの雨は何処に降っても10ミリですが、雪は降る場所によっては10ミリでも豪雪になるわけです。たった数センチの積雪で、方々で事故が起きたり、幹線道路が麻痺したりするのは、雪国に暮らす人に対しては申し訳ないくらいですが、昨日くらいの雪が、いずれ必ずやってくるとされる首都圏地震と同じタイミングで降ったとすると、これは恐ろしいことですね。

2013.01.15

コメント(0)

-

うすはりとロウバイ

【1月11日(金曜日) 旧癸巳十一月三十日 丁丑 先負 月齢28.8】 「うすはり」という種類のガラス器があります。ガラスをごく薄く、様々な器に焼き上げたものです。私は写真のものを、安曇野のアートヒルズミュージアムで見つけ、気に入って買って来ました。 「うすはり」は別に信州に特産というわけではなく、電球や蛍光管を作る技術を、器作りに応用したもののようで、割合に広く手に入れることが出来るようです。このグラス、小ぶりで(ショットグラス?)で手に取ると如何にも軽く、何の飾りも柄も施されていません。ただひたすら儚げに透明です。これを唇に当てて、よく冷えた吟醸酒を戴くと如何にも美味しそうです。手に持つあたりのくびれも心地よさそうです。(洗う時が心配で未だ使用できません。) 同じうすはりのビアグラスもあって、これもビールの飲み心地を引き立ててくれそうですが、それはこの次の機会ために。こういうものは一度に沢山買い込むものではありません。 うすはりを眺めていると、この時期に咲く「ロウバイ」の花を思い出します。漢字で書けば「蝋梅」、または「蠟梅」。「梅」と書いても、梅や桜の仲間(バラ科)ではなく、「ロウバイ科」という独立した科を主張する植物で、名前から想像できる通り、この花も中国伝来です。中国の長江下流付近が原産で、北宋の時代(10~12世紀)には王朝の庭園などに植えられ、当時の詩にもよく詠まれました。 日本には江戸時代の初めに、型どおり朝鮮半島を経由してやってきました。ロウバイは、旧暦十二月(別名を「蠟月」といいます)の花の乏しい頃に、鮮やかな黄色の花を咲かせて、良い香りを漂わせるので、粋人たちの人気となり、方々の庭や、寺社の境内に植えられるようになりました。 写真は、私の棲家から程遠からぬ曹洞宗のお寺の境内に咲くロウバイです。この花は、花弁が蝋を引いたように半透明で薄く、厳冬の空を背景に、華やかではあるけれど儚げな様子は、やはり「うすはり」に通じるところがある、と私には思えます。 ロウバイは北宋時代にはもとより、日本にやってきてからも文人、詩人の詩心を動かしたようで、多くの詩が詠まれています。その内で私が気に入っているものを幾つか。臘梅のあわてふためき咲きにけり 丸山 章治臘梅のつやを映しぬ薄氷 増田 龍雨臘梅の露地かぐはしや日のこぼれ 米村 合歡花蠟梅の香の一歩づつありそめし 稲畑 汀子臘梅や雪うち透かす枝のたけ 芥川 龍之介しらじらと障子を透す冬の日や室に人なく蝋梅の花 窪田空穂さて、明日は新月。旧十二月(蝋月)の朔日です。これを機に厳寒の中、家の中で縮こまってばかり居ないで、ご近所にロウバイの花を探しながら散策してみるのも良いかもしれません。近くに行けば甘やかな香りで、すぐにそれと気付くはずです。ロウバイの英語名は「Winter Sweet」、まさにその通りの名前です。

2013.01.11

コメント(4)

-

安曇野で気に入っている

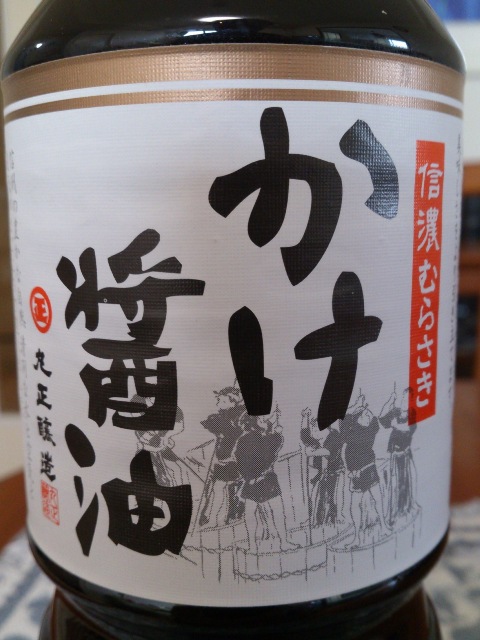

【1月10日(木曜日) 旧癸巳十一月二十九日 丙子 先負 月齢27.8】 今年のお正月は安曇野に行くことができました。安曇野は、私が第二の故郷のように思っている土地です。 日本海側に大雪の予報が出ている日の朝、安曇野では雪は心配ないはず、と中央高速で出かけました。昨年師走の事故以来、片側対面通行になっている笹子トンネルをくぐって、やがて岡谷ジャンクションから長野自動車道に入る辺りから、車外には小雪が舞うようになり、山肌には雪が目立つようになります。夏タイヤのままで、チェーンだけは持参してきたのが少し心配になります。 いつも高速を降りる松本ICをやり過ごして、今回はその先の豊科ICで降りる積りでいたら、豊科ICが無い。名前が変わって安曇野ICになっていました。「ははぁ、ここも観光対策か」と思ったらその通りで、昨年の10月に「安曇野インターチェンジ」と改名されたのだそうです。 「豊科」という地名は明治初年(1874年)の町村統合で、一帯につけられた名前で、安曇野の方は、1974年に筑摩書房から発刊された臼井吉見の同名の小説以来の名称です(それまでは「安曇平」でした)から、100年ほど先輩の地名を蹴飛ばして命名の誉れとなったわけです。それでも地元ではこの改名による経済効果を約10億円(!)と期待しているそうだから、無理もないというか、お金の前には当然なのでしょう。 安曇野では中房温泉への途中にある宿に泊りましたが、流石に標高が高くなると雪も増えて、期待通りに雪見温泉を楽しむことが出来ました。 三好達治の短い詩に、「雪」というのがあります。「太郎をねむらせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。二郎をねむらせ、二郎の屋根に雪ふりつむ。」 今回の安曇野の雪は「ふりつむ」には程遠かったのですが、温かいアルカリ温泉も相俟って私をよく眠らせてくれました。 安曇野には色々美味しいものがありますが、このところ私が定番にしているのは「かけ醤油」。これは醤油にアミノ酸や甘草などを加えて加工したもので、「城と蔵の町、信州松本の食文化の伝統を受け継ぐ」と能書きにあります。旨みの強い醤油で、私は特にこれで冷奴や湯豆腐を戴くのが美味しい!もう一つの定番は「ルルベル」という名のシードル。安曇野の池田町にある福源酒造という蔵元が作った信州リンゴの発泡性果実酒です。福源酒造は大雪渓酒造と並ぶ老舗の蔵元だそうで、このルルベルもすっきりとした辛口で、食前酒としても色々な料理に合います。私はこれを買いに、池田町のハーブセンターまで出かけるのです。此処ではルルベル以外にも、地場の野菜とか、それに福源酒造の日本酒も買えるのです。 安曇野にはまだまだ魅力的なところ、ものがあります。それは又おいおい・・・

2013.01.10

コメント(0)

-

暦は巡っても同じ場所には・・・

【1月7日(月曜日) 旧癸巳十一月二十六日 癸酉 赤口 月齢24.8】 いやぁこのブログも随分のご無沙汰でした。年も改まった(今日はもう七草!)ので、今年は少しはまともに投稿しようと思います。 年末から新年の頃にかけて、いつも思い出す詩が私にはあります。「冬の凛冽たる寒気の中、地球はその周歴を新たにするか。」というものです。これは萩原朔太郎の「氷島」の中にある、「新年」と題する詩の一節です。高校の頃から「凛冽たる」という音の歯切れのよさが私に快く響き、地球が暗い宇宙の中を黙々と着実に歩みを進めていくのに、私自身はどうなんだ!と、「新たにするか」という句で詰問されているような思いがしたものです。 一年を経て、暦はリセットされるし、60年経つと干支も一巡します。暦には「巡る」という概念、つまり「元に戻ってくる」という考え方が底通しているのですが、地球は決してもとの場所に戻ることはありません。地球は365日とちょっとで太陽を一周して、元いた場所に戻るというのは小学校か中学校で教わりました。しかし、地球が所属する太陽系も、銀河系という、それ自体が回転する星々大集団の中にあって、銀河系の周りを、約2億4千万年かかって公転している、というのは多分中学校で教わりました。太陽系の銀河中心の周りの公転速度は秒速240キロメートルだそうです。 ところで地球は太陽から約1億5千万キロメートルの距離にいますから(これを1天文単位といいます。)公転軌道の長さは約9億4千万キロメートル余り。それを365日と4分の1日で一周するから、一日に約260万キロメートル進むわけです。これを時速に直すと約11万キロメートル。つまり、地球は太陽の周りを秒速約30キロメートルで飛んでいる! 更に、上のように太陽系は銀河系の中を、秒速240キロメートルの猛スピードで進んでいくのです。つまり地球は複雑な螺旋状の道筋を動いていきますから、決して同じ場所になんか戻って来やしません!ついでに言えば、銀河系も「銀河団」に属していて、この銀河団も(多分)どこかの周りを回っているのだから・・・・こうなると、私には分かりません。 こうなると自分は便々と同じように時間を過ごして良いのか!、と粛然とした気持ちになってしまいます。この詩の一節を思い出すのが、年に一回程度なのがせめてもの救いではあります。 折角ですから朔太郎の【新年】の詩の全文を掲げておきます。「凛冽」が「凛烈」、「周歴」が「週暦」と、オリジナルは私の記憶と漢字が異なっていますが、私の記憶の方がこの詩の一節には相応しいという気がするのですが・・・・・ 【新年】新年來り門松は白く光れり。道路みな霜に凍りて冬の凜烈たる寒氣の中地球はその週暦を新たにするか。われは尚悔いて恨みず百度もまた昨日の彈劾を新たにせむ。いかなれば虚無の時空に新しき辨證の非有を知らんや。わが感情は飢ゑて叫びわが生活は荒寥たる山野に住めり。いかんぞ暦數の囘歸を知らむ見よ! 人生は過失なり。今日の思惟するものを斷絶して百度もなほ昨日の悔恨を新たにせん。

2013.01.07

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1