2025年11月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

2番目にオススメなDIY技能は裁縫

ミソジノジスイ本家先日のミシン仕事もそうですが、私はこういうDIY系の作業がかなり好きです。そんな私が考える、コレから身に着けた方が良いDIY技能。1位は不動の料理です。料理が全然できない・しないって人も少なくないですが、私にしてみると割と論外。3食全てを外食や弁当に頼るとコストもかさみますし体にも絶対良くない。凄く忙しくて外食に頼らざるを得ない人ってのはいますけど、そこまで日常生活を犠牲にして仕事に全てを捧げる価値観が私にはよく分かりません。そして2位が裁縫です。男性がDIYというと木工系や機械系に走りがちです。私も自室の本棚やパソコン机は自作したレベルで一通りは出来ますが、実際やってみるとそんなに優先度が高くない事が分かります。木工や機械って一度作ると早々壊れないので、家の中で必要な物を一通り作るとやる事が無くなります。そこから更に続けようとすると他人に売らなきゃいけなくなりますが、そうすると責任とか面倒事とかDIYと関係ない事が発生してしまう可能性が高い。木工・機械系は道具の初期投資も結構しますんで、やれた方がそりゃいいに決まってますが、私の中で優先度は低いです。それに対して裁縫。家の中で布製品ってのは通常山の様にありますし、木製品や機械と比べると圧倒的に耐久性が低いので、一度作っても繕い・作り直し等でネタは尽きません。最悪手縫いでも良いですし、ミシンはそこそこの値段がしますが、家中の物をコレで維持管理していけばコスパはそんなに悪くないと思います。裁縫オススメ。そして3位が木工。空間にジャストフィットの本棚や机を作れるとそれはそれで便利です。が、初期投資・作業空間の確保・木くずなどゴミ問題・騒音対策など、↑二つと比べるとぐっとハードルが上がってしまいます。やると楽しいんですけどね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.27

コメント(0)

-

ブルーシートの端切れを有効利用する

ミソジノジスイ本家先日のブルーシートですが、1.8m四方の正方形から1m四方の正方形を切り取ると当然L字型の端切れが出ます。端切れと言ってもかなり大きく捨てるにはもったいないので何んとなくとっておこうと思ったのですが、いつ使うとも分からない切れ端をストックしておくのも芸が無いな…と考えた結果思いつきました。今使っている箱型のブルーシート袋の側面が紫外線劣化でボロボロになってきていてそろそろ寿命だなと思っていたんですが、光があんまり当たらない底面はまだまだ元気。ですんで、この側面だけ新しいブルーシートの端切れと置き換えれば良いんじゃね?と思いつきました。というわけで早速実行。底面と側面をリッパ―で丁寧に分離し、手拭いを挟んだ状態で極低温アイロンを当てて縫い代を伸ばします。端切れを既定の大きさに切り出し、ココで少し考えました。一瞬先に側面を輪に縫いたくなりますが、それをすると多分底面に縫い付けた時にズレが出てしまいます。ですんで、先に側面を底面にミシンで縫った後で輪に縫う方が多分精密に出来るなと考えました。この辺が縫い仕事の面白いところで、学校の幾何学で正方形を描くならどの辺から描いても出来上がる図形は一緒ですが、裁縫の場合どこからどの順番で縫うかで出来上がりの精度が大きく変わります。その辺を考えて出来るだけ精密に仕上げるのが好きです。側面を輪に縫ったら次はほつれ止めと強度維持のために側面の上辺を2回折返してミシン掛けし、とっておいた取っ手を縫い付けて完成。従来の物より100均のブルーシートがちゃちな感じなのでどの程度もつかは未知数ですが、ただ捨てるよりはマシでしょう。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.26

コメント(0)

-

100均のブルーシートで庭仕事道具をDIY

ミソジノジスイ本家今日は久しぶりのDIY作業。うちでは庭仕事にブルーシートで出来た袋を使っています。この袋は大体50cm×50cm×高さ30cmの箱型に取っ手がついて持ち運べるようになってまして、集めた枯葉や雑草を入れて集めるのに重宝しているのですが、庭木の剪定の際は使い勝手が悪いのが以前から気になっていました。庭木の剪定で出る枝は長いと50cm以上のものがザラで、この袋に入れようとすると縁に引っ掛かって上手く入りませんし、ヘタすると30cm程度の枝でも駄目。おまけに引っ掛かった枝でブルーシートが破れて寿命が明らかに縮むのもどうかと思っていました。それがある日テレビで庭師の村雨辰剛さんの作業風景を見ている時、1m四方程度のブルーシートの四辺に取っ手を付けたもので選定した枝を運んでいるのを見て、コレだ!と思ったのです。シートだったら枝が縁に引っ掛かる事も無く作業がスムーズに進みます。枯葉を集める際は乗せたものが風で飛んでしまいそうなので多分向きませんけど、枝だったら風で飛ぶ事も無いので無問題。ということで今回作ってみました。100均で1.8m四方のブルーシートを買ってきて、1m四方にカット。デフォルトでは周囲は切りっぱなしだったんですが、強度的にコレでは話にならないので、3mcずつ2回折り曲げてからミシンで縫い、そこに寿命を迎えたブルーシート袋から外しておいたまだまだ丈夫な取っ手部分を縫い付けて完成。材料費110円で作れたのもポイントが高いです。ただ気になる点としては、100均のブルーシートが明らかに薄くて弱そうな点です。まぁ、しばらく使ってみて駄目だったら次はもう少しグレードの高いブルーシートで作りますけども。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.25

コメント(0)

-

ジャガイモのベストパートナーは塩と油

ミソジノジスイ本家そろそろ本格的に寒くなりそうなので、ギリギリにまで引っ張っていた夏植えのジャガイモを収穫してきました。結果:失敗。1kgの種芋から収穫できたのは3kg。3~4ヶ月で3倍になっているんだから投資だったら大成功ですが、ジャガイモの場合最低5kgは欲しい所。とはいえ、2月に植えて梅雨前に収穫するパターンに比べると難易度が高いのは事実なので、零じゃなかったことを喜ぶべきかもしれません。用途としては指先サイズの極小個体はまとめて炒めて塩振って食べるのが一番だと思います。残りはハッシュドポテトかジャガバターが有力候補。肉じゃがも悪くないんですが、ジャガイモの味をストレートに生かせるかというと、ハッシュドポテト・ジャガバターには劣るというのが私の評価です。ポテサラも美味しいんですが、、数少ない自作ジャガイモを託せるポテンシャルがあるかというとコレも微妙。やっぱりジャガイモはシンプルに塩と油に合わせるのが一番だと思います。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.24

コメント(0)

-

今年の沢庵第一弾を仕込む

ミソジノジスイ本家畑の大根がいい感じになってきたので、今日は沢庵を仕込みました。いつもはダラダラと先延ばししている内に大根が無駄に大きくなってしまい、半分に割らないと漬けられなくなったりしていたのですが、今年は早めにバッチリ理想サイズ段階で漬けられました。私の沢庵漬けは地元のメーカーが作っている評判の良い沢庵漬けの素を買ってきて、そこに書いてある分量通りに作るので、コツとか全然ありません。敢えて言えば本当に分量通りに作るだけです。私が使っているのは40kgの大根を漬ける量が入った袋ですが、今回漬けたのは7.4kg。ですんでその割合で0.1g単位まで計測し、別途指定された量の食塩を混ぜ合わせたものを大根にすり込んで重石をかけます。また、使い残った素の量もしっかりメモに書いておけば次にいつ新しい素を買い足すかの目安になるので、無駄なくキッチリ資材を使い切れて良い感じになります。ちなみにこの商品は二度漬けタイプでして、今回やったのは一度目の漬け込み。1週間ほどで水が上がったら改めて2度目の漬け込みをやります。大根を漬けこむ場合、一度に大量にそれこそ40kgとか漬け込む場合には問題になりませんが、うちみたいに7.4kgとか少量漬け込む場合、それぞれの大根にかかる荷重が不均一になってそのままだと上手く水が出てこないため、毎日一旦全部取り出して場所替えをしつつ詰め直すという作業が必要になります。また、今時の大根は昔の様に食塩をガンガンに利かせた保存食ではなく、ちょっと塩辛いだけの生鮮野菜と考えた方が良く、沢庵だから常温保存大丈夫だろうとか考えると速攻で腐りますんで要冷蔵です。今時沢庵を自作している家も少ないでしょうが、全然難しくないので大根が一杯手に入る人は作ってみるのも良いんじゃないでしょうか。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.23

コメント(0)

-

うちでは大体の物の位置は完全に決まってる

ミソジノジスイ本家すっかり寒くなってきたので冷蔵庫の扉に常備していた麦茶を作るのを止めました。空になった冷水筒はパッキンを外してネジ部分は古歯ブラシを使うフルスペック洗浄でキレイにし、完全に乾かしてから所定の位置で来年の出番まで待機です。使い残した麦茶は食器棚の中のボトルから元の袋に戻し、輪ゴムで密封してから乾物を保存している特大タッパーに入れ、コレも来年まで待機です。それに代わって今度は熱いお茶セットを用意。しまっておいた薬缶と急須を出してきて流し向こうの所定の位置へ。それぞれのサイズに合った自作の木製コースターも出してきて、例年決まった位置にセットします。お茶はコレまたしまっておいた茶筒を出してきて茶葉を入れ、食器棚の取り出しやすい位置に置いたら作業完了。うちではこういうのは仕舞う時期・使う時期どちらも完全に決まった位置があるので、それに従ってセットするだけの簡単な作業です。ココまでやっている家は少数派かもしれませんが、決められることは決めておいた方が脳のリソース的に楽だと思うのですよね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.22

コメント(0)

-

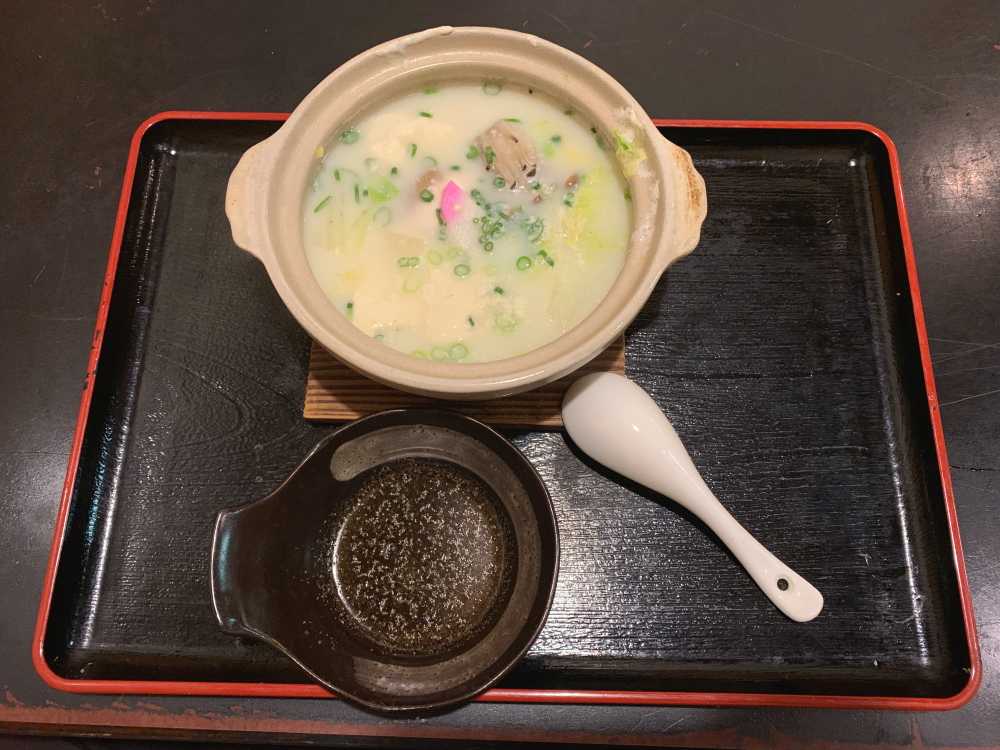

鍋は小規模に高頻度で

ミソジノジスイ本家今日のメインは鶏の水炊き。とはいえ家族も少ないのでごく小さな土鍋で作る小規模なものです。鶏はモモ肉のぶつ切りを大きなパックで買ってきて100gずつ小分けしてから冷凍してあります。今夜は水炊きにしようかなと思ったら、その日の朝冷凍鶏肉1袋を冷蔵室に移しておきます。また、土鍋に水をはり昆布5cmを入れて戻しておけば完璧。タレのポン酢は醤油と酢を同量混ぜたものをペットボトルに入れて冷蔵庫で常備してあるので、それを使います。夕食20分前に解凍した鶏肉と白菜の芯を土鍋に入れて点火。土鍋はレスポンスが遅くて、沸騰しかけた段階で慌てて火を弱めても手遅れで吹き零れるので、とにかく早め早めの火加減調節を心がけます。沸騰しそうになったら火を弱め、鶏肉に火を通します。あとは白菜の葉っぱの部分と春菊を加えてひと煮立ちさせるんですが、その間に大根おろしも作っておきます。また、量が少なくすぐに食べ終わるので、食卓の上でカセットコンロを使って…というのはやりません。ガス台で調理して鍋敷きを置いたテーブルの上に持ってきて、冷める前に食べるという感じ。ちなみに残った汁はうどんやおじやが一般的ですが、私はペットボトルにとっておいて翌日以降お茶漬け的に使うのが好き。今は丁度先日作った鯛ふりかけがあるので、それと合わせると絶品です。こんな感じで鶏肉は冷凍してあるし野菜は畑に一杯あるしなので、大体週一ペースで鍋をやってますね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.21

コメント(0)

-

寒い時期にはおでんを常備する

ミソジノジスイ本家畑の大根が食べ頃になってきた&急激に気温が下がったので、今年も例年通りおでんの常備を始めました。うちでは鍋一杯おでんを作って特大タッパーに入れて冷蔵保存し、3~4日かけて食べるというのを冬のルーティンにしています。具は大根・練り物のおでんセットの他に、昆布・蒟蒻・肉団子を追加するのが定番。おでんはコトコト煮るのが定番ですが、うちは保温調理鍋を使うのでちょー簡単。具材を全部入れて火にかけ沸騰したら弱火で5分煮た後、火からおろして30分~1時間保温で完成。ガス代が5分の分だけで済みますし、ガス台を占有するのが5分だけなので他の料理も一緒に作れるのがメリットです。大根の葉っぱは付け根から10cm程を残して切り落とし、4つ割りにしておでんに入れます。切り落とした葉先の部分は残念ですが廃棄。ネットで検索すると大根の葉は食べられるという事でふりかけにするのが定番ですが、この時期他に美味しい葉物は一杯ある(キャベツ・白菜・ホウレンソウなど)ので、わざわざ数段劣る大根の葉を食べる必然性がありません。他に食べるものがない極限状態なら話は別ですが、畑の野菜をどうやって食べ尽くすかに頭を悩ませる現状では食べる理由が無いので、モッタイナイとは思いますが捨ててます。ちなみにおでんの具の中で一番好きなのは?という定番質問がありますが、私の答えは卵です。でも、卵を入れると本当にあっという間に食べてしまうので、断腸の思いで入れてません。おでんの卵が美味し過ぎるのがいけないのです。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.20

コメント(0)

-

魚は捌いた人が一番美味しい部分を独り占めできるのがルール

ミソジノジスイ本家先日の鯛もそうですが、魚をおろした場合には料理人の特権というのがありまして、捌いた人が一番美味しい部分を独り占めできるというものです。ただしこの一番美味しい部分というのはマグロでいう所の大トロみたいな分かりやすい部分ではなく、目玉の周りとか後頭部といった普通は捨てられがちだけど実は美味しい、という部分であることが暗黙の了解となっています。今回の鯛の場合、私が一番美味しいと思って独り占めしたのは刺身の端の一番尾鰭に近い部分です。この部分は尾鰭に近いだけあって幅が狭いうえに筋が集まっていて固く、刺身としては全然美味しくありません。しかし魚の筋ってのは軽く火を通すとプリプリの歯ごたえに変化して超美味い。私の場合この端の部分を鯛茶漬けにするのが大好きです。使うのはこの尻尾に近い部分に加え反対側の頭に近い部分。こっちは入っている大きな血合い骨を抜く際に身が割れがちなのと、やっぱり端っこなので幅が狭くて刺身にした時の形が悪いので、料理屋なんかでは真っ先に外される部分です。これらを醤油・味醂・胡麻油で軽く和えてからご飯にのせ、熱々のお茶をかけます。鯛の身が熱々のお茶でうっすら火が通った位がベスト。鯛は刺身で食べるよりこの鯛茶漬けにした方がよっぽど美味いと思いますが、その中でもこの刺身の端っこで作る鯛茶漬けは一番じゃないでしょうか。自分でさばかないとまず食べられない贅沢な一品です。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.19

コメント(0)

-

貰った鯛を食べ尽くす

ミソジノジスイ本家今日は近所のおっちゃんから40cmクラスの鯛を貰いました。ありがたいことです。40cmの鯛というと大きく感じるかもしれませんが、鯛は頭の割合が大きいうえに身幅が薄いので、刺身にすると驚くほど少なくなります。今回だと2人分×2.5食位。うちでは鯛の刺身を作る場合、皮をひかずに湯霜or焼霜造りにします。鯛は皮ぎしが美味しいと思うので、そこを取り除くのはアホのする事です。ただ皮は弾力があって食べ辛いので、熱湯をかけるorバーナーで炙る事で皮に火を通して食べやすくするのです。コレが湯霜or焼霜造りです。アラの扱いも最近は定番化してきました。アラは身の割合が多くて食べやすい部分とそうでない部分に分けます。具体的に言うと前者はカマと腹身のすき身。ココは軽く塩をしてしばらく置いてから焼き物にします。前回は塩焼きだったので、今回は味醂味噌に漬け込んで味噌焼にします。後者は兜・中骨・血合い骨といったその他のアラ。ココは身の割合が少ないのでそのまま食べる事はせず、一旦蒸してから身をほじくり出し、味醂醤油で要りつけてデンブに加工します。ちなみに鯛のウロコは唐揚げにするとパリパリして美味いと言われていまして、私も何度か作ってみたのですが、労力の割にそうでもないという結論に至ったので最近はそのまま廃棄しています。それでも全体的に見ると廃棄部分は平均よりかなり下だとは思いますね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.18

コメント(0)

-

面倒ごとはやらない長男気質

ミソジノジスイ本家うちでは自作のが無い時期はスーパーで30cm程の長さの沢庵を買ってきて使っています。半分に切って1個はすぐに食べられるよう厚めのスライスにし、もう半分はそのままタッパーに入れスライスした分が減ってきた時点でスライスするという運用です。父親とは朝食は別々にとっているのですが、タッパーをあけるとたまにスライス分が無くなっている事がありまして、全部食べたらそのタイミングでスライスしておいてくれればいいのにと思う私。亡くなった母は“アレが長男気質よ”と半ば呆れてコメントしていましたが、私も長男なんですけどね。私からするとタッパーのスライスを全部食べ切ったら次の為に自分がスライスしておこうか、と思わないのが不思議。あとコレは沢庵以上にアルアルですが、麦茶が減ってきた際に絶対に新しい麦茶を用意してくれないのも長男気質だよなーと思います。以前はルールを作って押し付けていましたが、最近ではもう面倒臭くなりまして、沢庵切るのも麦茶を作るのも大した手間ではないので、何も言わず自分でやるようにしています。コレが子供相手だったら教育的意味もあるのでまた違うんですが、父親相手だと波風立てずに日々平穏に過ごすのが一番。でも一般論からするとこういうのは他人事と思わず、家族の一員としては出来る事から自分でやっていくべきだとは思いますね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.17

コメント(0)

-

ゴミを焼くペール缶は消耗が早い

ミソジノジスイ本家裏庭でゴミを焼くのに使っているペール缶が錆びてボロボロになってきたので、今日は次の準備をしました。ちなみにゴミ焼きのペール缶の寿命は多分3年程度。雨が当たらないように使っていない時は庇の下に避難しているんですが、多分中で火を焚くという行為そのものが鉄の酸化を早めているんだと思われ、割と短期間でボロボロになってしまいます。ステンレス製だったらもっと耐久力があるんでしょうけど、ステンレスのペール缶をくれる人なんていませんしね。作業としては蓋と取っ手を外した後、中に残った油を古新聞で拭き取ります。蓋は16か所の爪で固定されているので、ペンチで引っ張って緩めればOK。取っ手は持ち手の所についている樹脂がゴミ焼きの熱で溶けて良からぬガスが発生しそうですし、何より持ち手が当たった部分は物理的に崩壊が促進されるので、私は外してます。かなり太い針金ですが、ディスクグラインダーを使えば一瞬でカットできます。今や家庭でのゴミ焼きは禁止が基本ですが、裏庭で厳密にビニールを外して紙だけ焼く位なら別に良いと思うんですよねぇ。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.16

コメント(0)

-

畑のPhチェックはマジ大事

ミソジノジスイ本家2週間ほど前にビニールハウスの一角にレタスとホウレンソウを播いたんですが、全く生えてきません。水は切らしていないし温度も種袋に記載してある発芽温度からそんなに外れていないので問題ない筈。消去法でもうPhがおかしいんじゃね?と思ったんですが、父親は定期的に石灰を巻いているから絶対問題ないと強弁します。仕方が無いのでPhチェッカーを買いました。リトマス試験紙の方が安いんですが、どうせ買うならこれから先ずっと定期的にチェックしたいと思いまして。リトマス試験紙は数年で経年劣化するのですよ。それで早速届いた機器でチェックしたところ、Ph4~7.5計測可能なのにPh4を振り切るぶっちぎりの酸性という結果が出まして、機械の初期不良か?と思って近くの人参畑をチェックしてみると普通に6.5。石灰効いてないやないかーい、と吉本バリの突っ込みを入れたくなりました。実際撒いている石灰の量が土の酸性を中和するのに全然足りていないんでしょう。結論:現状を数値的に把握するのはマジ大事。よっぽどのプロでない限り目分量は失敗の大きな原因だという事を強く再確認しました。元々播いた種だけでなく雑草も全く生えてこなかったのが、私がPh原因説を強く疑って機器を買った大きな理由でした。畑のPhはキチンと測らないと駄目ですね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.15

コメント(0)

-

柔らかい厚焼き玉子を綺麗に巻きたい

ミソジノジスイ本家うちでは2日に1度のペースで厚焼き玉子を焼いてるんですが、最近ちょっと焼き方を変えました。火を弱めて焼く時間を今までよりやや長めに設定する事で卵が柔らかくなって美味しくなった気がします。ただし、作成難易度は今までより上がりました。卵が柔らかいんで、巻いている最中に崩れてしまうのです。多少崩れても最後に簾で巻いて強制的に形を整えるので結果に大きな影響は無いんですが、やっぱり作るからには綺麗に巻きたいのが人情です。そこで今までテレビなんかで見た厚焼き玉子を作る職人の姿を思い返すと、ちょっと大げさなくらい卵焼き器を煽って卵を巻いてました。あんなに煽らなくても巻けるのになーと今までは思っていましたが、それはうちの卵が強火で焼いて固かったからであって、柔らかい卵だとあの動きが必須なんだろうなぁと理解。というわけで現在あの煽って巻く技術を練習中です。祖父自作の極厚銅板を使ったクッソ重い卵焼き器がやや足を引っ張ってますが、頑張ってマスターしようと思っています。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.14

コメント(0)

-

郵便局のえげつない商売

ミソジノジスイ本家納戸を整理していたら昔の50円切手付きの葉書が10枚ほど出てきました。最近は知り合いにハガキを書く機会も無いですし、もしそんな機会があったとして50円ハガキに切手を足して出したら、“あぁコレはどっかから出てきたハガキの処分も兼ねてるな”と邪推されること間違いなしです。かといってこのまま死蔵するのは私のポリシーに反します。そのまま放置して私が死んだら払ったハガキ代が丸損なので。ですんで、客観的に損得勘定すれば手数料払って換金するのが一番ですが、少しくらいロマンを追い求めても良いかなと思い、私は懸賞応募に使っています。うちに来るローカルの会報誌に毎月農産物のプレゼント企画がありまして、それに応募。コレが吃驚するくらい当たらない。大して応募者もいないと思われるドマイナーな会報誌の筈なんで、年一回くらいは当たっても良いと思うんですが…。そんな理由で久しぶりに郵便局に行ったんですが、ちょっと吃驚する事がありました。トイストーリーをモチーフにした85円×10枚の切手シートが驚きの価格2,400円で売られてました。しかもこの切手シート、購入時には見えない形で複数のシールが封入されており、コンプリートしたかったらかなりのセットを買わないといけない、ガチャで最近よく見る仕様です。郵便局なんて半公営みたいなもんなのにえげつない商売するのね…と思いました。いやでも、850円相当の切手を2,400円の定価で売るのはやり過ぎじゃないですかね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.13

コメント(0)

-

マツの剪定と徒労感

ミソジノジスイ本家毎日1時間をノルマとしている庭木の剪定ですが、今日は庭のメインとなっているマツ。私、剪定の中で何が嫌いかってこのマツの剪定が一番嫌いです。めんどくさい理由1. 刈り込み挟不可。ツツジなんかは刈り込み挟でガーっと平面を作っていけるのですぐに終わるんですが、マツは刈り込み挟を使って葉っぱを半ばで切ってしまうと、そこから残った葉が茶色く変色して大変汚くなるので、刈り込み挟は原則使えません。不要な枝を辿って元から一本ずつ植木鋏で切らないといけないがちょー面倒臭い。理由2. 樹形がやっかい。マツは末広がりの形になるように剪定を進めますが、高所作業の際はその樹形が仇になります。一番高い真ん中の部分を剪定する場合、スカートの様に広がった樹形が邪魔をして手の届く範囲に梯子を立てるのが滅茶苦茶大変です。一本スッと立ったマキなんかと比べると、面倒臭さが格段に上がります。理由3. 葉が刺さる。ゴヨウマツのような葉が柔らかいマツはともかく、うちにあるようなクロマツは葉が結構硬くて作業中の腕に刺さります。バラの棘程ではないんですけど、入浴時には腕に多数の点々がついていてしみて痛い。理由4. 何の役にも立たない。コレが多分極めつけで、コレだけ手間暇かけて世話をしても果樹の一つ実るわけでもなし、根元からマツタケが生えてくるわけでもありません。確かに格好は良いので、手入れをしたマツを見ながらお茶をして楽しむのが多分マツを庭に植える醍醐味なんでしょうけど、その境地には遠く至れてないんですよね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.12

コメント(0)

-

貰ったレモンで蜂蜜レモンを仕込む

ミソジノジスイ本家知り合いから自家製のレモンを貰ったので蜂蜜レモンを仕込みました。実は貰ったのは2週間ほど前。その時も同様に蜂蜜レモンを仕込んだんですが、貰った半分で用意したタッパーが一杯になってしまったので、残りの半分は紙袋→ポリ袋の順に袋に入れて冷蔵保存してました(紙袋をかますのは傷みの原因になるレモンから出た水分を吸収して長持ちさせる為)。前回は皮ごと食べられると思って全部厚めのスライスにして蜂蜜に漬けたんですが、このレモン皮がとても固くて食べられなかったため、今回は皮を剥きました。剥いた皮は当然天日干しして保存します。柑橘の皮って漬物系にちょっと入れるととても味が良くなるので、どうせ捨てる位ならとうちでは干すのが定番。レモンは蕪の甘酢漬けに入れると良い感じになるんじゃね?と予測しています。ちなみに仕込んだ蜂蜜レモンは、固形分はお茶請けとして、液体成分はお湯で薄めてホッと蜂蜜レモンとしてこれからの寒い時期に大活躍してもらう予定です。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.11

コメント(0)

-

渋皮煮の栗は要VIP待遇

ミソジノジスイ本家近所の知り合いから約1kgの栗を貰いました、ありがたいことです。ただ、私栗がそんなに好きじゃありません。ショーケースのケーキを選ぶ際もモンブランは絶対選びませんし、栗羊羹は貰えば食べますけど自分で買うという選択はありません。栗ご飯も不味くはないと思いますが、自分でわざわざ作る程の熱意は持てないです。そんな中割とマシな評価なのが渋皮煮。瓶詰にしておけば1年くらいかけてチビチビ食べられるのが高ポイント。私の中では栗なんて数日に1個ペースで十分なのです。そんなわけで栗の鮮度がいい内に渋皮煮を作ったんですが、正直滅茶苦茶大変です。1kgの栗が瓶詰め状態になるまで3時間コース。大きめのジャム瓶1本3,000円で売ってくれと言われても即拒否するレベルで手間がかかります。手間がかかるポイントは大きく分けて二つ、皮剥きとアク抜きです。栗は鬼皮・渋皮と二層の皮があり、渋皮煮にする際は鬼皮だけを剥きます。少しでも渋皮煮傷がつくと9割方アウトで、火を通している際に煮崩れてしまいモノになりません。この鬼皮を剥くには熱湯に5分漬けた後、包丁の角を慎重に引っ掛けて剥き口を作り、そこをとっかかりに剥いていきます。ただし、熱湯に漬け過ぎると火が通り過ぎてアウトなので、1回に漬けられるのは5個まで。私の場合熱湯の鍋を2個用意し、片方の栗を剥く間もう片方の熱湯で皮をふやかすというマルチタスクで時短を図ります。アク抜きも大変で、初回重曹水で10分煮た後茹で汁を捨て新たに水を注いで沸かす→捨てるを4回繰り返すんですが、この際蛇口からの水を入れてしまうと温度差で栗が割れてアウトになります。ですんで、片方の火口で栗を茹でている間、もう片方の火口で熱湯を作って次の茹で汁交換に備えます。また、熱湯を注ぐ際栗に直接当てると衝撃で割れる事があるので、お玉で一旦受けてお湯を栗に直接当てないようにします。渋皮煮の栗は王侯貴族並の待遇を求められるわけで、私も今回栗を貰ってしまったから作りましたが、自分で買ってまで作ろうとは全く思いませんね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.06

コメント(0)

-

ポリ袋は買いなはれ

ミソジノジスイ本家芋を掘ったら当然大量の地上部分が残るわけで、今までは全部乾かして燃やしてたんですが、サツマイモの葉柄は食えるのです。台湾では普通に野菜として売られているそうで、実際食べると結構美味しい。ですんで今回葉柄部分をバケツ一杯分回収してきました。この葉柄はそこそこ固くて、皮を剥けば本当に柔らかくて美味しいんですが、1タッパー分のキンピラを作るのに葉柄100本強が必要で、それらの皮を剥くのはモヤシのひげ根をとるよりも遥かに重労働です。なのでうちでは皮ごとちょっと長めに下茹でをし、固い部分は頑張って噛むことでリカバーするという原始的な方法を採ってます。今回採れた葉柄も全部下茹でした後、3cm程にカットしてポリ袋に詰めて冷凍保存します。バケツ一杯の葉柄で5タッパー分の下所持済みサツマイモの茎が採れましたんで、とりあえず年内は常備菜を一品確保です。ちなみに今回の様に食品保存に使うポリ袋はドケチの私としては意外ですが100均で買ってます。110円で100袋入っていて私から見ても全然安いですし、何よりスーパーのサッカー台で必要以上にポリ袋をとっていくおばちゃんの姿が本当にみっともないので、反面教師となっています。それ位買えよと思いますし、ああいうのはドケチの風上にも置けないですね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.05

コメント(0)

-

最後の芋掘りは残念な結果に

ミソジノジスイ本家今年最後の芋掘りをしてきました。結果はイマイチ。先日10日ほど寝込んだのが致命的でした。その間割と雨が多くて、そうすると急激な芋の成長に皮が追い付けなくなって割れます。割れると当然長期保存性能が落ちますし、大きくなり過ぎると蒸すとか焼くといった調理の際も鍋に入らなくなったりして効率が悪くなります。要するに健康管理を怠って(そんなに酷い事をした自覚はない)10日も寝込んだ自分が一番悪いのです。掘ってきた芋ですが、今回は父親のつても総動員して周囲に配りまくります。割れが無ければ新聞紙で包んでネズミ対策をしつつ風通しの良い場所に置いておけば来年の春くらいまではもつんですが、今回のは多分駄目です。自宅消費したければ早急に干し芋に加工するのが一番ですけど、こちらは庭木の剪定で忙しくて時間がとれない&そもそも既に大量に作って十分なストックがあるという理由でイマイチモチベーションが沸きません。まぁ、こうやって自分で失敗してこそ次回に活かせるわけで、無駄ではなかったと前向きに考えたいと思います。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.04

コメント(0)

-

キッチンには油の霧が漂っている

ミソジノジスイ本家今期の扇風機掃除終了しました。トイレに置いてあるクリップファンも含め全部で7台。一台だけ羽根が軸から抜けなくてハンマーで叩いて引き抜いた個体は軸にグリスを塗りましたが、メンテナンスと言えばそれ位です。今回一番汚れていたのは断トツで台所の天井近くに設置していたもの。同じ台所には床置きのものもあり、汚れ最大の原因である油ミストの派生原因であるコンロには床置きの方が近いんですが、多分ミストは上の方に漂っているのでしょう、ちょっと遠くにあっても柱に固定した扇風機の方が遥かに汚れが酷かったです。ただ、多少汚れが酷かろうと結局やる事は一緒。風呂の残り湯に2時間ほど漬け込んで汚れを緩ませてからスポンジで擦り落とすだけです。ただ、他の扇風機は洗剤なしでも全然綺麗になったのですが、この一番酷い状態の個体はガッツリ洗剤を投入しないと話にならないレベルでした。今回掃除していてつくづく思ったのですが、よく料理上手のキッチンで壁際に鍋を吊ったり小さなスパイスの瓶をキレイに並べたりしている人がいるんですが、アレって油汚れでベタベタにならないんですかね?それに一旦汚れてしまったら綺麗な商品シールの貼ってあるスパイスボトルなんて再起不能だと思うんですが…。個人的にはキッチンはなるべく物を表に出さないのが良いと思ってます。掃除が死ぬほど大変になるので。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.03

コメント(0)

-

庭木の手入れで一番の重労働は脚立の移動と設置

ミソジノジスイ本家病み上がりで庭木の剪定を再開したんですが、超しんどいです。休んだのは10日程ですが、凄い体力落ちてます。一番辛い作業は何といっても脚立の移動。剪定というと剪定鋏や刈り込み挟でチョキチョキやっているイメージが強いと思いますが、ああいう作業は運動強度という点では全然大した事ありません。太い枝を切る時に多少力を使いますが、それ位の作業なら病み上がりでも問題ないです。他方、庭木の剪定と聞いて脚立の移動を思い浮かべる人はあんまりいないと思いますが、そもそも脚立が無いと高所作業は始まりません。高枝切り鋏もありますが、アレは小回りが利かないうえに腕への負担が大きいので、うちでは他に手が無い時の最後の手段扱いです。うちで使う脚立は3mのものと2mのもの。これらを目的とする樹の近くに立てるんですが、三つの脚が同じ高さで置けるしっかりと安全な場所がまずそんなにありません。庭には当然樹や石が沢山あって邪魔だらけ。しかもたとえ3点が確保できたとしてもそこから上の梯子本体が他の樹や石と干渉すると安全に立てられないのでNG。また、仮に立てられたとしても、そこに立てる為に他の石や樹を複雑にかわさないといけない場合も少なくありません。それに3mの梯子をただ移動するのだって、塀や庭木に引っ掛かりますんで、スッと持ってまっすぐ歩いて目的地へ、なんて夢のまた夢です。ただ、何年も同じ庭を管理していると、この樹を選定する場合はココに脚を置いて…といったノウハウが積み上げられてくるので時短にはなります。なりますが、結局梯子を動かして時にアクロバティックに動かさないといけないのは変わらないわけで、もうしばらく脚立は見たくない心境になりかけてます。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.02

コメント(0)

-

ダラダラ生きるために努力する

ミソジノジスイ本家まだ完全復調というわけではないですが、いい加減庭木剪定を再開しないと今年中に目鼻がつけられないので、11月に入ったのをいいタイミングに再開しました。結果:ちょーしんどい。規定のたった1時間の作業がちょーしんどいのに吃驚しました。体力落ち過ぎです。まぁでも人間慣れるものなので、1週間も惰性でやっていたら元に戻るとは思います。そして今回の感想、ありきたりですが健康マジ大事です。特にこれから先1カ月以上の単位で入院とかしてしまったりしたら、元に戻すのに半年~1年かかっても不思議じゃないと実感しました。したがって大事なのは日頃からの心がけと健康維持。ありきたりですが、適度な運動・食事・睡眠の三本柱で健康を維持するのがマジで大事だと思います。ホント酒とか煙草とかやっている場合じゃないです。健康にダラダラ生きるというのが私の人生の第一目標なので、その為に毎日勤勉に努力するというのは何か矛盾しているしますけども。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。

2025.11.01

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- ご当地グルメ

- 佐賀県嬉野市 和庵 武蔵 hanareの嬉…

- (2025-11-21 23:36:28)

-

-

-

- 取り寄せ美味しい物

- [全国送料無料]農心 辛ラーメン 40袋…

- (2025-11-27 11:39:38)

-

-

-

- バレンタインの季節♪

- 再入荷!RURU MARY’S ルルメリー「シ…

- (2025-02-21 23:46:54)

-