2012年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ブルー・マックス

いまはなくなりましたが、フジTV系の「ゴールデン洋画劇場」が開始されたのは1971年(昭和46年)4月2日夜9時で、第1回放送作品は西部劇「エルダー兄弟」です。 そして翌週4月9日の第2回作品が「ブルー・マックス」(66)。 これは155分もある長い映画で、テレビでは約60分もカットされました。私が初めてこの「ブルー・マックス」を見たのがこのテレビ洋画劇場です。 第一次大戦の複葉戦闘機が多数登場する空中戦映画の大作。 泥にまみれて塹壕から空を見上げる主人公。空では戦闘機が鳥のように舞って空中戦をやっているオープニングが印象的でした。 地上での血と泥の地獄の戦場から抜け出して空軍に転属された主人公は、貴族の世界である空軍で、蔑視の受けながらも、汚くのし上がってゆく。野望と挑戦と、挫折。 ジョージ・ペパードが「汚れた英雄」ブルノ・スタッヘル少尉を熱演。複葉機、三葉機が登場し、クラシック飛行機のファンには嬉しい映画です。 主人公は、政治的に英雄として祭り上げられ、最後は欠陥試作機に乗せられ、抹殺される。愚かな伯爵夫人(アーシュラ・アンドレス)の密告によって挫折するのですが、彼には女なんて眼中にないのですね。騎士道を気取る、鼻持ちならない貴族社会に挑んで挫折する青年の物語です。 第一次大戦の空中戦映画では、昨年に日本公開された「レッド・バロン」(2008)がありますが、金沢では劇場公開されず、見ることができなかった。DVDが出ているので、ぜひ見てみたい作品です。 他には、2006年作品で「フライボーイズ」というのがあって、私のお気に入り映画です。義勇兵たちで編成された「ラファイエット戦闘飛行中隊」の若いパイロットたちの物語。 その「フライボーイズ」の予告編はこちら(YouTube)。 こういうのを見ると、飛行機好きにはたまりません。空中戦シーンはCG特撮を使ったものでしょうが、その迫力は大したもので、昔の映画にくらべるとずいぶん進歩したものです。

2012年01月31日

コメント(0)

-

異文化の中での生活

エドガー・ライス・バローズのSF小説「火星のプリンセス」(創元SF文庫)を読み始めました。読むのは約30年ぶりで、大まかな設定以外のストーリーは完全に忘れているので、面白く読んでいます。 主人公の元南軍騎兵大尉ジョン・カーターがアパッチ族に追われて逃げ込んだ洞窟から、肉体をそこに残して(幽体離脱?)火星にテレポートします。 その火星の、地球人にとっての異文化、異世界において、主人公は現地人(火星人)の信頼と尊敬を得る。その世界で大活躍し、妻を得て・・・・。 このようなストーリーはある意味で物語の典型的なものだと思います。 映画や小説ではいくらもあります。 たとえば西部劇では、「ダンス・ウィズ・ウルブス」がそうだし、「ラストサムライ」なんかも似たようなものです。 SF映画の「アバター」もそうだし、この「アバター」なんてえのは、けっして真新しい話ではないですね。 白人がインディアンの世界に入り込んで、彼らの信頼を得て、妻を得て、いつの間にか彼らの中にいるほうが元の世界よりも居心地がよくなってしまうというような。それと同じです。 司馬遼太郎さんの歴史小説「韃靼疾風録」(中公文庫)もそうですね。 くわしくは知りませんが、西洋人による異文化の国々の旅行記や見聞記など、古くはマルコ・ポーロの「東方見聞録」があります。 戦国時代のルイス・フロイスも「日本史」という見聞記を残しているし、幕末の外交官アーネスト・サトウも回想録を書いています。 これらの出版物がヨーロッパの国々で広く読まれるのは、異文化や未知の国への好奇心とあこがれがあるからではないか。 SF小説でスペース・オペラといわれる宇宙冒険もの。それに秘境探検小説のターザンやアラン・クォーターメンのシリーズが昔から人気があるのも、けっきょくのところは人びとの心に、そういう異文化や未知の国への好奇心があるからだと思います。

2012年01月30日

コメント(0)

-

ヘンリー・フォンダさんの悪役

ネタ切れということもあって、「ウエスタン」(原題「ONCE UPON A TIME IN THE WEST」)を再び。 暇をもてあました時に見る映画DVDは、これまでに何度も見たものばかりです。まだ見ていないものを見ればいいのに、何度も見た映画の好きなシーンを見たくなってしまう。 昨夜、マカロニ西部劇「ウエスタン」(1968)の冒頭シーンを見ていたのですが、これはマカロニ西部劇らしくない、すごい大作だとあらためて感じました。マカロニ特有の泥臭さがなく、計算されたカメラワーク、洗練された映画作りがうかがえます。 監督はセルジオ・レオーネ。前作の「続 夕陽のガンマン 地獄の決斗」(66)は南北戦争を背景にしたもので、その時分から超大作志向がありましたが、この「ウエスタン」は、まさにレオーネ監督にとって西部劇の集大成といった感じがします。 荒野の中の駅で列車の到着を待つ3人の殺し屋ガンマン。 やがて列車が到着し、降りた「ハーモニカの男」(チャールズ・ブロンソン)との、3対1の一瞬で勝負が付く決闘。 つづいて、開拓者の一家が父親と娘、長男とまだ子供の次男が、現れた悪党フランク(ヘンリー・フォンダ)の一味5人に皆殺しにされる。 東部から花嫁(クラウディア・カルディナーレ)を迎える準備をしている一家を、足首まである長いダスターコートを着た5人の男が襲う。エンニオ・モリコーネの音楽「復讐のバラード」が流れ、ものすごい効果を上げています。 幼い子供が射殺される。名前を聞かれたというのでフランク(ヘンリー・フォンダ)が始末するのですが、このシーンはアメリカでのテレビ放送では決まってカットされるそうです。 アメリカ映画では女性や子供が無惨に殺されることは少なく、近年はそうではないようですが、この1968年当時はそうだった。 女性や子供を情け容赦なく撃ち殺すのがマカロニ西部劇らしさであって、この「ウエスタン」のマカロニらしい点はそれくらいだろうか。 極悪人フランクを演じるのはヘンリー・フォンダさん。アメリカ映画では、若い日のリンカーンや、保安官ワイアット・アープを演じた良識派ともいえる大スター俳優です。 「怒りの葡萄」(40)「荒野の決闘」(46)「アパッチ砦」(48)、「十二人の怒れる男」(56)「胸に輝く星」(57)「ワーロック」(59)「バルジ大作戦」(65)などなど。 社会派ドラマ、西部劇、戦争映画、サスペンス、など幅広く役柄をこなし、良識派一辺倒でもなく、「ワーロック」の保安官などはダーティな役でもある。 でも、このイタリア製西部劇「ウエスタン」の冷酷な悪人の役は、アメリカ人観客にとってはショックでもあったそうです。(それが監督の狙いだった?) 自分的には、ヘンリー・フォンダさんが演じる悪人フランクはけっこうカッコ良くて好きだったりする。ブロンソンとの決闘シーンなど最高です。フォンダさんの歩き方、あの長い脚でゆっくりしたペースの歩き方。 ジョン・ウェインも癖のある独特の歩き方ですが、フォンダさんもそうですね。 大スターであり、演技派でもあるフォンダさんならではの悪役フランクだと思います。 蛇足として、フォンダさんの娘がジェーン・フォンダ、息子がピーター・フォンダ、お孫さんがブリジッド・フォンダさんです。

2012年01月29日

コメント(0)

-

007 ユア・アイズ・オンリー

映画007シリーズ第12作「007 ユア・アイズ・オンリー」(1981年イギリス映画)。 タイトルを直訳すると「あなたの目だけよ」、見ても良いのはあなただけ、という意味で、「読後焼却すべし」となるんですね。 この作品は007シリーズ中では、あまり記憶に残らないという不思議な作品です。 けっしてつまらないわけでなく、ボンドガールのキャロル・ブーケさんも知的で素敵な雰囲気があって、シリーズ中トップクラスの美人だし、黄色のシトロエンと悪漢の車とのユーモラスなカーチェイスも面白い。ボンドも秘密兵器に頼りすぎることなく体をはって任務にあたっているし、それなのに記憶に残らないのはなぜだろう? 悪役に存在感が無いのだろうか?、あとになって思い出そうとしてもどんな悪役だったっけ?となってしまう。ジュリアン・グローヴァーという人が悪役なんですが、ボンドの味方になる密輸団の親分を演じる名優トポルさんの陰に隠れてしまった感じです。 考えてみると「ユア・アイズ・オンリー」というタイトルは、007シリーズらしくてオシャレな感じがします。ただ、このカタカナ題名が良いかは疑問だけれど、だからといって「007 読後焼却すべし」だとイマイチだし、「007 見ても良いのはあなただけ」だともっと変だ。 今作は「ムーンレイカー」で宇宙まで行ったボンドを地球に戻して、荒唐無稽さに歯止めをかけるために、秘密兵器に頼らないボンドにすることになった。それで早々にボンドからロータス・エスプリを取り上げてしまったんですね(ドアを無理にこじ開けようとしたり、ガラスを割ると爆発する)。 その後はボンドは自力で切り抜けなければならなくなって、メリナ(キャロル・ブーケさん)の黄色いシトロエンに同乗して逃げることになる。 クライマックスの断崖絶壁をよじ登るシーンや、落下して宙づりになる(スタントマン)など、ボンドが体をはったアクションを見せます。 敵の殺し屋の車が断崖の端に引っかかって落ちそうになっているのをボンドが蹴り落とす場面があります。ボンドの冷酷非情さを見せる場面ですが、ロジャー・ムーアさんが嫌がったそうです。彼なりにボンドのイメージを作り上げようとしていたのと反する非情な場面だというので。でもジョン・グレン監督はあえて非情なボンドを描いたのだそうです。 あらためて見てみると「ユア・アイズ・オンリー」はなかなか良く出来た作品だと感じます。 前作「ムーンレイカー」(79)が、当時大ヒットしたSF映画「スター・ウォーズ」の影響を受けてボンドがスペースシャトルで宇宙まで行ってしまった。これがあまりにもやりすぎだというので、原点回帰を目指したのが「ユア・アイズ・オンリー」です。「007は二度死ぬ」(67)の後に一転してシリアスになった「女王陛下の007」(69)と同様の位置にある作品ですね。 前作「ムーンレイカー」(79)の監督はルイス・ギルバートで、今作からジョン・グレン監督になりました(前作までは編集を担当)。 つづく「オクトパシー」(83)「美しき獲物たち」(85)「リビング・デイライツ」(87)「消されたライセンス」(89)の5本を監督。 この、いかにも堅実な職人を思わせる作風の、ジョン・グレン監督の1980年代007映画5作品はサービス精神てんこ盛りの娯楽活劇を楽しませてくれます。 映画の最初の方にあるプールの場面で、何人もの水着女性が出てきます。誰がそうだかわかりませんが、この中の一人が性転換した元男性だそうです。ジョン・グレン監督が「でも性格の良い子だったよ」と言っている。(DVD収録ドキュメンタリー「ユア・アイズ・オンリー」) また、伯爵夫人を演じるカサンドラ・ハリスさんは後にボンド役を演じることになるピアース・ブロスナンの奥さんで、撮影現場を訪れた夫のブロスナンを見て、スタッフや監督が注目したそうです。

2012年01月28日

コメント(0)

-

復讐のガンマン

マカロニウエスタンの話題が続きます。 1968年日本公開の「復讐のガンマン」を見たのは、ちょうど今頃の寒い季節で、高校の3学期が始まってすぐの日曜日でした。 日にちを調べてみると1969年1月12日です。雪が降る日だったのを憶えています。 金沢駅前の地下街にあった「金沢ロキシー劇場」で、同時上映は「荒鷲の要塞」。私が初めてパンフレットを買ったのがこの時でした。「復讐のガンマン」1967年イタリア映画。主演はリー・ヴァン・クリーフとトーマス・ミリアン。監督はセルジオ・ソリーマ。音楽がエンニオ・モリコーネです。 予告編はこちらで見られます。 悪徳実業家が、息子がおかした幼女殺しの罪をトーマス・ミリアンに着せて、名うての賞金稼ぎのリー・ヴァン・クリーフに追跡させる。 ラストは真相を知ったクリーフがトーマス・ミリアンと協力して、悪党どもを倒すのですが、このクライマックスでの決闘シーンが盛り上がって、マカロニ西部劇屈指の名場面になっています。 数多くの作品が製作されたマカロニですが、この頃になるとマンネリを避けるためか、趣向をこらした作品作りがうかがえます。投げナイフ対拳銃の決闘や、珍しい形の拳銃、登場人物のガンベルトも変形のものだし。 エンニオ・モリコーネの音楽が最高で、クリーフとオーストリアの男爵が決闘で対峙するシーンに流れる、名曲「エリーゼのために」をアレンジした音楽は忘れられないものですね。 西部劇にオーストリアの男爵が登場する。これがチョイと格好良く、片眼鏡をかけて、黒いマント。腰の拳銃も変わった形(なんて名前?)です。 映画館で見たときは、その5ヶ月前に見たジュリアーノ・ジェンマの「星空の用心棒」の印象が強くて、リー・ヴァン・クリーフやトーマス・ミリアンをそれほど良いとは思わなかった。 その後、テレビで見たときも同様で、リー・ヴァン・クリーフは主役に向いていないのではないかと思ったりしました。 この人は長い間アメリカ映画の脇役どころかチョイ役だったのが、マカロニ西部劇「夕陽のガンマン」(65)で一躍注目を浴びた。 つづいて「続 夕陽のガンマン 地獄の決斗」(66)と「新・夕陽のガンマン 復讐の旅」(67)、そして「復讐のガンマン」。この後は「西部悪人伝」(70)があって、自分の居場所を見つけたといった感じで、イタリア映画には、なくてはならないスターになりました。

2012年01月27日

コメント(0)

-

戦うパンチョ・ビラ

「戦うパンチョ・ビラ」というメキシコ革命を背景にした映画があります。 1968年のアメリカ映画で、日本公開は1969年の何月だったか?、金沢では北国シネラマ会館で、「太平洋の地獄」か「ジャワの東」か、(どちらか記憶が定かではない)と同時上映でした。 1912年、動乱のメキシコを舞台に、アメリカ人の武器商人(ロバート・ミッチャム)が、革命軍のリーダーであるパンチョ・ビラ(ユル・ブリンナー)と関わりを持ち、飛行機を使って革命軍の戦いに協力する。 頭に髪のあるユル・ブリンナーさんがパンチョ・ビラを好演し、副官のフィエロという男をチャールズ・ブロンソンが演じています。 私がチャールズ・ブロンソンという俳優を意識したのは、この映画と、「雨の訪問者」のどちらが先だったか?、とにかく、この2作品でブロンソンさんを知りました。 やたらと「殺してしまえ」という物騒な男。そんなキャラクターがブロンソンさんに似合っていて、捕虜を走らせて後ろから射殺するような男ですが、妙に愛嬌のある顔をしていて印象に残ります。 メキシコ革命を背景にした西部劇はそれまでのアメリカ映画では少ないようで、「プロフェッショナル」(66)くらいしかなかったのが、この1969年頃になるといくつか目につくようになります。 当時はイタリアのマカロニウエスタンが大流行した頃で、アメリカ映画もその影響を受けているのが感じられます。サム・ペキンパー監督の名作「ワイルドバンチ」(69)が典型で、とくにマカロニ西部劇の影響を強く受けたと思える「五人の軍隊」(69)はイタリア映画とされるけれど、監督はドン・テイラーであり、アメリカ映画のMGMが資金を提供した米・伊の合作ではないのか?「戦うパンチョ・ビラ」の監督はバズ・キューリックですが、脚本にサム・ペキンパーの名前があって、なぜペキンパーさんは自分で監督しなかったのだろう? 翌年の「ワイルドバンチ」で一躍その名をとどろかすサム・ペキンパー監督の、どことなくその雰囲気が感じられます。「戦うパンチョ・ビラ」は面白い映画なのにDVDソフトが未発売で、見る機会の少ないものです。 先日「ザ・シネマ」というCSチャンネルでの放送をDVD-Rに録画したもので鑑賞したのですが、両端をトリミングしてスタンダードサイズにしてあり、しゃべっている人が画面に映らなかったりします。 音楽はモーリス・ジャール。ラテン調の軽快な良い曲です。 ラストのほうで、国に帰ったロバート・ミッチャムがいっしょに食事をしている女性、面会に来たパンチョ・ビラたちを見て「下品な人たちだわ」というのはジル・アイアランドさん(ブロンソンの奥さん)ですね。

2012年01月26日

コメント(0)

-

マカロニウエスタン最盛期

昨日のと、写真を入れ替えました。 右写真は私が持っているジュリアーノ・ジェンマ主演「荒野の一つ星」のパンフレット表紙です。 この映画はDVDにもなっていないようで、見る機会のないもの。 かつての「ゴールデン洋画劇場」では何度か放送されて、いらい45年くらい?経って、いま一度見てみたい作品です。 先に書いたものと重複しますが、私が初めてジュリアーノ・ジェンマ主演のマカロニ西部劇を見たのは1968年8月で、学校が夏休みの時。「星空の用心棒」(67)です。この映画の面白さで、ジェンマさんの魅力を知り、ちょっとしたカルチャーショックでもあった。それまでイタリア製西部劇なんか物まねにすぎないと侮っていたから。 ジェンマ主演作が初めて日本で公開されたのが1966年7月の「荒野の1ドル銀貨」(65)です。 日本でマカロニ西部劇が大流行した最盛期はその翌年1967年(昭和42年)で、その年内1年間にジュリアーノ・ジェンマ主演西部劇が、なんと4本も公開されています。「南から来た用心棒」(66)「続・荒野の1ドル銀貨」(66)「続・さすらいの一匹狼」(65)「荒野の一つ星」(67) です。 翌1968年には、「怒りの荒野」(67)と「星空の用心棒」(67)が。 1969年には、「さいはての用心棒」(製作年は66年)が封切られている。 この他に日本未公開作で、テレビで初公開された「夕陽の用心棒」(65)があります(これがジェンマ主演初西部劇)。 ジュリアーノ・ジェンマさんの魅力は、そのハンサムでさわやかの面立ちと身軽なアクション。そして、ガンプレイがさまになっていること。早撃ちスタイルがみごとに決まっていて、西部劇ヒーローらしさがあったのですね。 なぜイタリア製西部劇はイタリア本国だけでなく、全世界的に(アメリカでさえも)、これほど大ヒットしたのでしょうか? 1960年ごろ、アメリカの西部劇は人道主義におちいり、きれい事になっていた。西部劇ほんらいの楽しさ、活劇としての娯楽性を失い、痛快さを忘れていた。 そこへ登場したのが、人道主義なんかクソくらえ、悪党どもを撃ち殺す痛快さ、そのガンプレイの派手なこと。そして音楽が格好良く(すばらしい名曲ばかり)、映画を盛り上げる。 主演俳優の魅力という点では、「荒野の用心棒」や「夕陽のガンマン」のクリント・イーストウッドよりも格段にジュリアーノ・ジェンマさんが勝っています。いかにもB級映画(低予算、量産映画)のヒーローらしい格好良さがありますね。 そんなジュリアーノ・ジェンマさんも、しだいに西部劇を離れ現代劇に移っていく。「バスタード」(68)、これは西部劇の現代版といえるアクション劇で、もう一度見たい作品。「欲情の島」(68)、ピンク映画みたいな邦題です。「特攻大戦線」(70)は、第二次大戦の地下抵抗運動が題材のシリアスな作品。「ザ・ビッグマン」(72)は、大スターのカーク・ダグラス共演。「ゴールデンボーイ危機また危機」(73)・・・・これは私の好きな作品。「ミラノの恋人」(74)。・・・・・このあたりまでですかね?(「荒野の一つ星」はDVDになっていないと書いていますが、2012年11月に低価格500円DVDで発売されました)

2012年01月25日

コメント(0)

-

マカロニ西部劇

マカロニ西部劇の代表作というか、有名どころは「荒野の用心棒」(1964年。日本公開は65年12月)と「夕陽のガンマン」(65年。日本公開は67年1月)だと思います。 あと挙げるとすれば、こちらのほうがよりマカロニ西部劇らしさのあるもので「続 荒野の用心棒」(66)。主題歌「さすらいのジャンゴ」が大ヒットし、この曲は有名なものですね。 そのイタリア語版主題歌「さすらいのジャンゴ」(YouTube) この「続 荒野の用心棒」はセルジオ・レオーネ監督の「荒野の用心棒」「夕陽のガンマン」が頂点を占めるとすれば、そのすぐ下に位置するであろうセルジオ・コルブッチ監督の傑作。 ただ、その残酷性、ヴァイオレンス描写は賛否両論で、映画評論家の双葉十三郎さんは、「残虐場面がイタリア製西部劇の看板とはいえ、すこし目に余る」と、けっして高い評価を与えていません。「続 荒野の用心棒 さすらいのジャンゴ」は、確かに残酷描写の強いものですが、アメリカ製西部劇では描けない内容で、このような、主人公が棺桶をひきずって町にやってくる、という設定は考えることすらないのでは? 棺桶は西洋では神聖なもので死者の安眠の場所。その中に機関銃がかくされていて悪党どもを打ち倒す、こういう血なまぐさい設定は宗教的にも思いもよらないのではないか。 そんな意味で、この「続 荒野の用心棒」はいかにもマカロニ西部劇的で、長い期間、イギリスで上映禁止だったというのも、その冒とく性と残酷性ゆえです。 しかし、マカロニウエスタン、イタリア製西部劇が1967年を最盛期として、欧米だけでなく、日本でも大ヒットし、大流行したのは、「荒野の用心棒」や「夕陽のガンマン」、そして「続 荒野の用心棒」だけによるものでなく、ジュリアーノ・ジェンマ主演の「荒野の1ドル銀貨」(65年。日本公開は66年7月)を始めとする諸作品が大いに貢献しているのではないだろうか。 もしも、ジュリアーノ・ジェンマさんという女性の映画ファンに注目された俳優が存在しなかったなら、マカロニウエスタンがあれだけ大ヒットしたでしょうか?

2012年01月24日

コメント(0)

-

コルトSAA

イタリア製西部劇「荒野の1ドル銀貨」(日本公開1966年)については昨年の10月30日に書きましたが、ネタ切れということで再度。 あの映画で北軍の捕虜収容所から、南軍兵たちが銃身を切り落としたコルト45ピ-スメーカーを渡されて解放されます。 南北戦争が終わったのは1865年3月。コルト45ピースメーカーが発売されたのが1873年(明治6年)なので、この映画は時代考証的におかしいのですね。 マカロニ西部劇に時代考証を求めるのは野暮というものですが、この銃身のない拳銃が重要なアイテムとなっています。 コルト・シングル・アクション・アーミー(SAA)という6連発拳銃は西部劇では欠かせないものです。 当時は黒色火薬の時代で、このピースメーカーは、45口径の場合、2.6グラムの黒色火薬で16.5グラムの弾丸を発射したそうです(「図解 世界のGUNバイブル」笠倉出版社¥580)。 現代の45口径弾薬の45口径APC弾は15グラムの弾丸を0.32グラムの無煙火薬で発射するもので、火薬量はずっと少なくなっている。 昔のコルト45ピースメーカーの弾薬に現代の無煙火薬を当時と同じ量をつめたら、銃が破壊されてしまうそうです。「コルト・ シングル・アクション・アーミー」はもともとが軍用で、1875年にアメリカ陸軍に制式採用され、銃身の長い騎兵用、砲兵用があり、その後に市販され、銃身の短い市民用、保安官用の各タイプがあります。 45口径の他に44口径もあるそうで、これはウィンチェスターライフル銃が44口径なので、その弾薬と互換性を持たせるために作られたタイプ。 近年の西部劇ではこのピ-スメーカーだけでなく、レミントンやら、各種いろんなタイプの拳銃が登場するようになり、銃に疎い私はどれがどれやらチンプンカンプン。現代の西部劇はこのような小道具にこだわりを見せるようになったようです。 一昔前までの西部劇はコルト45ピースメーカーオンリーだったといえるくらいで、なので南北戦争直後の時代が背景なのに「荒野の1ドル銀貨」のようなのもある。 上の写真はジョン・ウェインさんです。体が大きいので拳銃が小さく見えますね。

2012年01月23日

コメント(0)

-

ベオウルフ 呪われし勇者

映画「ベオウルフ 呪われし勇者」を300円の中古で買ったDVDで鑑賞しました。 2007年の作品で、監督はロバート・ゼメキス。 出演はアンソニー・ホプキンス、アンジェリーナ・ジョリーさん。あとのレイ・ウィンストン、ジョン・マルコビッチ、ロビン・ライト・ペンなどは馴染みがなくて、よく知らない俳優です。 この映画は公開当時に興味があったのですが、CGによるアニメだと聞いて、見なかったものです。実写をもとにしたCGとの合成だとか。 英雄ベオウルフの物語。これまでまったく知らなかったのですが、英国の英雄叙事詩で8世紀に成立したとされる古いものだそうです。欧米では誰もが知っている話だそうで、日本では誰もが知っている、スサノオノミコトの八岐大蛇(ヤマタノオロチ)退治みたいなものか。 デンマークのある王国が怪物グレンデルによる殺戮に悩まされている。その怪物グレンデルを退治したベオウルフ(レイ・ウィンストン)が、グレンデルの母親である化け物(アンジェリーナ・ジョリー)と契約を結び、王の死後、新たな王となって国を治めることになる。「魔性の誘惑と契約、王座を得ることの代償」がこの物語のテーマだろうか。「呪いの連鎖」。自分のした行為のツケが、年を経て、やがて回ってくる。 前王も、その跡を継いだベオウルフも、同じ魔性の女(文字通りの魔物)の誘惑から王座と権力を手にする。そのツケが怪物となって、やがて国を襲ってくる。 このような英雄譚は嫌いではないので、おもしろく見ることができました。 CG合成による画面や人物の違和感も、見ているうちに慣れて、クライマックスのドラゴンとの戦いも、夢中になってしまった。これは、けっこうイケてる映画です。 前半の怪物グレンデルとベオウルフの対決。相手が素手なら、こちらも素手で、といって、剣だけでなく、鎧も服も脱いでしまう。スッポンポンで怪物と戦うベオウルフ。せめてパンツぐらいはけよ。 怪物が片腕を引きちぎられて逃げてゆくのは、源頼光の四天王、渡辺綱が一条戻り橋の上で鬼の腕を切り落とした話を連想しました。

2012年01月22日

コメント(0)

-

貴様は誰だ!?

YouTubeにある、「The Westerns」という西部劇の名場面を集めた動画です。 こちらです。まずはごらんになってください。「明日に向って撃て!」(69)に始まって、次が「クイック&デッド」(95)で、その次が「ウエスタン」(69)です。 この「クイック&デッド」では、ジーン・ハックマンがシャロン・ストーンさんに向かって、「Who are You ?」と言い、「ウエスタン」ではヘンリー・フォンダがブロンソンに同じセリフ、「お前は誰だ!?」と問いただす。 名前を聞いているのではなくて、正体不明の相手に「貴様は何者だ?」と、その素性を問いただす言葉ですね。「クイック&デッド」の主人公は女性ガンマンで、シャロン・ストーンさんが演じている。町の実力者ジーン・ハックマンは父親の仇で、その復讐をしようとしている。「ウエスタン」の主人公ハーモニカの男(チャールズ・ブロンソン)も、兄の仇であるヘンリー・フォンダに復讐をする話ですね。この2作は設定がよく似ています。 「ウエスタン」は1969年のイタリア製西部劇で、「クイック&デッド」は1995年と比較的新しい、趣向を凝らしたアメリカの西部劇。「ウエスタン」は私の好きなマカロニ西部劇ですが、この「クイック&デッド」も、その描き方や音楽が、いかにもマカロニ調でたまりません。 悪役ジーン・ハックマンも、この人は悪役が似合いますね。その前に現れた女シャロン・ストーンさん。「てめえは、いったい誰なんだ!?」と問われ、懐から父親の形見の保安官バッジを取り出して眼前に投げる。格好良いシーンです。 そして出演者が豪華です。今では大スターのラッセル・クロウとレオナルド・ディカプリオ。ランス・ヘンリクセン、それに西部劇ではお馴染みのパット・ヒングルやウディ・ストロード。 そしてこれも、マカロニらしさの要因だと想いますが、くわしい知識がないので名前はわからないけれど、いろんなタイプの拳銃が出てきます。その拳銃の細部を大写しで見せてくれる。きっとスタッフに拳銃マニアがいるのではないでしょうか?、そんなこだわりが感じられます。 シャロン・ストーンさんがスカートの中に隠し持っているナックルダスター型回転弾倉拳銃、こういう銃は珍しいのでは? 女性が西部開拓時代の重い拳銃を扱うのですが、コルト45ピースメーカーなどは1.2キログラムくらいあるそうで、そんな重さを感じるような演出もなされているようです。 ラストで、ダイナマイトを爆発させ、その硝煙の中から主人公が現れるというのも格好良く、見ていて、これこそ娯楽映画だと、嬉しくなってしまいます。

2012年01月21日

コメント(0)

-

ガンヒルの決斗

西部劇映画「ガンヒルの決斗」(1958)はバカ息子を持ったために起こった悲劇の物語ですね。 カーク・ダグラスが演じる保安官の妻が暴行されて殺されます。 保安官は、その犯人を追ってガンヒルの町にやって来ますが、犯人はかつての親友の、今は町の実力者となっているアンソニー・クインの息子だった。 クインは見逃してくれと頼むけれど、ダグラスは承知しません。クインの息子(アール・ホリマン)を逮捕して、列車が到着するまでホテルの部屋に立てこもる。 ホテルを包囲するアンソニー・クインの手下たち。野次馬として見物する町の住民たち。列車が到着する午後9時という制限時間がうまく効いています。原題は「ラストトレイン・フロム・ガンヒル(「ガンヒル発最終列車」といったところ?)」。 予告編はこちらです。 最後はカーク・ダグラスを狙った弾丸がバカ息子に当たって死ぬ。 すべてが終わったと思い、列車に乗ろうとするダグラスを、息子を殺されたクインが呼び止めて決闘になります。駅プラットホームでの決闘シーンは西部劇の雰囲気満点です。 撃たれて倒れたクインがダグラスに息子の名前をきいて、「立派に育てろよ・・・」と言って事切れる。一人のバカ息子のためにすべてを失った男の悲劇です。 旧友との友情と、正義の裁き、法の執行との間に立たされたカーク・ダグラスが見せる怒りの表情。保安官は友情よりも法律を守ること、犯人を裁くことを選ぶのですが、妻の仇討ちという感情も否定できないでしょう。 監督は「OK牧場の決斗」、「墓石と決闘」のジョン・スタージェス。 カーク・ダグラスもアンソニー・クインも好演で、個性の強い2人の対決。ホテルに立てこもった保安官にショットガンを差し入れるキャロリン・ジョーンズという女優さんがとても良いです。 ホテルを包囲する敵。「リオ・ブラボー」では保安官事務所を包囲する敵が「皆殺しの歌」を演奏しました。アラモ砦の攻防戦でメキシコ軍が演奏したという曲ですが、こんな雰囲気の場面に合う感じで、あの曲を思い出しました。 敵が包囲する中、目的の時間まで、ある建物に立て籠もって待つ。 このような西部劇は「決断の3時10分」もそうですが、緊迫感があって面白いですね。 もしもバカ息子が重罪をおかして、家に逃げ込んできたら、自分だったらどうするでしょうか? 逃がしたり、かくまうか、罪を償わせるために警察に出頭させるか?

2012年01月20日

コメント(2)

-

近未来世界

手塚先生のマンガ「鉄腕アトム」が「少年」に連載されたのは1951年(最初は「アトム大使」というタイトル)から1968年までです。 そしてその作品の舞台背景となる未来世界は2010年前後ですね。 アトムが作られたのが2004年4月。お茶の水小学校に入学し、両親が生まれ、いろんな事件が起きて、それに関わるようになるのは2005年以降です。 ちょうど現実世界の今頃に、アトムは活躍していることになります。 手塚先生がアトムを約50年後の未来のできごととして、先生の空想未来世界が描かれています。 第4話「赤いネコの巻」の冒頭の解説で、ヒゲオヤジが手塚先生に、「いまは未来でがしょう。ここは未来都市なんでがしょう?」と、「それなのになぜわしァ、ゲタなんかはいて、こんなヨレヨレの背広を着なきゃなんねえンだい」と聞いています。「うちの生徒はみんなまだ学生服だし、四部垣なんざァイガグリ頭ときてらァ」と、不満顔で言っていますね。 手塚先生は、ほんとの未来世界を描くと、今の読者にとって風変わりすぎるので、親しみを感じさせるように、現代の物をまぜてあるんだ、と答えているのですが、当時の手塚先生だけでなく、一般的に想像していた未来世界21世紀の光景(超高層ビルの間をエアカーが走っているような)は、現代2012年になっても、一部大都会ではそれに近くなっていますが、まだまだ昔とあまり変わっていません。 手塚先生が未来世界に現代をまぜて描いたというのは、今になって読み返して見ると、正解だったと思います。「鉄腕アトム」に登場するロボットや宇宙ロケットや物質電送機など、21世紀になった今でも現実の科学が追いついていません。 イギリスのSFテレビドラマ「謎の円盤UFO」は1970年~71年に放送されて人気があったものですが、そのオープニングでは、「1980年。すでに人類は地球防衛組織シャドーを結成していた・・・」とあり、1980年代という近未来世界を描いています。 その登場人物たちの衣服や車の未来的デザインなこと、ちょっとモダンすぎるというかハイカラすぎて、2012年の目から見ても奇抜に見えますね。 SF作品で空想の近未来を描き、現実の年代がその時代に追いつくと、あまり昔と変わっていないような、変わったような、なんだか変な感じだね、と思ったりします。

2012年01月19日

コメント(0)

-

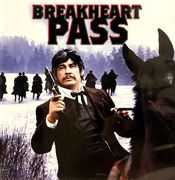

軍用列車

映画「軍用列車」(1975) 原題は「Breakheart Pass 」、「心臓破りの丘」といったところでしょうか。 1976年公開当時のチラシには、「地軸をゆるがし爆進する大列車!連続殺人の謎を乗せて、全滅寸前の大要塞へ」と書いてあって、「大列車」や「大要塞」というおおげさなものではないけれど、列車が雪の山中を軍の砦へ向けて驀進する、というのはたしかです。 監督 トム・グリース 出演 チャールズ・ブロンソン、ジル・アイアランド、ベン・ジョンソン リチャード・クレンナ、エド・ローター 1873年、ロッキー山脈を走る列車。イカサマ賭博師(チャールズ・ブロンソン)は囚われの身となって伝染病が発生した砦へ救援に向かう軍用列車で護送されることに。 ところが、この列車の中では次々に殺人事件や不可解な転落事故が起きる。 いったい列車の中では何が起きているのか?、誰が敵で誰が味方なのか。そして、目的地の砦では何が起こっているのか? われらがブロンソンさんが名探偵?として調査を開始する。 近年はこのような映画がなくなって、こういうのを見ると妙に懐かしい感じがして、昔の、昭和の時代の映画は良かったな、とつくづく思いますね。 原作は英国冒険小説の大家アリステア・マクリーンで、小説は早川書房から出ていました。 今では入手困難です。このような小説は読めなくなった不自由な現代です。みんなどこへ行ってしまったんだ?、なぜ本が出ないのだ? 前半は列車内という密室内でのミステリアスな展開。後半は一転してアクションです。 走る列車の屋根上での格闘。悪の白人一味と結託したインディアンの襲撃。 雪中を走る蒸気機関車。給水の様子や、暴走して脱線するところなど、常々「列車が出る映画は傑作」だと思っているので、本作も例外ではありません。 ラストにはちゃんと騎兵隊の救援シーンもあるし、ブロンソンとベン・ジョンソンの一対一の決闘もあって、西部劇のツボも押さえている。でも西部劇としては異色作か? アリステア・マクリーンの冒険小説は極寒の地や大嵐の海が描写されるなど、「過酷な大自然」の中で展開されるのが特徴。この「軍用列車」も極寒の山中を走る列車内という設定です。 製作総指揮はエリオット・カストナー。音楽はジェリー・ゴールドスミス(この音楽がなかなかグッドで)。「ナバロンの要塞」や「荒鷲の要塞」のような大作ではないけれど、本編94分という短いなかに、うまくまとめられている。 主人公ブロンソンのどっしりと落ち着いた格好良さは、この1975年時代ではピカイチだと思います。相手役の女優さんはあいかわらず愛妻のジル・アイアランドさんです。

2012年01月18日

コメント(0)

-

ミスター・ベースボール

たとえば石森章太郎さんのマンガ「サイボーグ009」。 この主人公たち00ナンバー・サイボーグですが、001はロシア人、002はアメリカ人、003はフランス人、005はインディアン系アメリカ人、006は中国人、007はイギリス人、008はアフリカ人です。 001の名前はイワンだし、002はジェット、003はフランソワーズ・アルヌール(同名のフランス人女優がいる)。 006は陳さんだし、007はグレート・ブリテンで、いかにも英国人風に描かれている。彼らはその国々を特徴的にとらえた風貌で描かれていますね。 こういうマンガを見て、主人公たちがいかにもステレオタイプ(紋切り型)に描かれていると批判する人がいます。同様の批判は手塚先生の諸作品にもあって、わざわざ巻末でことわりがきを入れているほど。 こういう批判をする人は、それではどのように描けばいいと思っているのでしょうか? 人物を描くときに、その国籍や人種を表そうとすれば紋切り型にせざるをえないのではないか。でないとすべての人物の特徴がなくなって、だれがどこの国の人か表現できなくなってしまいます。一目見て、アメリカ人、中国人、インディアン、英国人、フランス人、イタリア人、日本人、アフリカの人びと、だとわかるように、それらの特徴を強調せざるをえないのではないか。 同じことは映画にもあてはまりますね。 日本を舞台にしたアメリカ映画は古くからあって、1940年代、50年代にも早川雪州さんが出ているのがいくつもある。ジョン・ウェインがタウンゼント・ハリスを演じて唐人お吉と恋を語る「黒船」(58)なんてのもあるし。 1973年にはロバート・ミッチャム主演で「ザ・ヤクザ」、高倉健さんや岸恵子さんが出ている。1989年の「ブラックレイン」はこれも高倉健さんです。 先日、「ミスター・ベースボール」(1992)という映画を見ました。 アメリカのニューヨーク・ヤンキースの選手(トム・セレック)が日本の中日ドラゴンズに移籍してきて、その日米の文化の違い、野球に対する考え方の違いにとまどいます。 この映画はなかなか面白く、中日ドラゴンズのファンは大喜びしそうです。 ドラゴンズの監督を高倉健さんが演じて、どこか星野監督を連想するキャラクターです。 YouTubeにあるサンプル映像です。こちら。 (このような野球映画をなぜ日本で作れないのか?) この映画を見て、やはり、日本人がステレオタイプに描かれていると不平をいう人たちがいます。これはどうなんでしょう?、このような人たちは何を求めているのか? アメリカ人から見た日本人のイメージ。古くはフジヤマ、ゲイシャガール、サムライ、ハラキリ。 どうしても紋切り型になってしまうのは仕方のないことで、逆に日本で外国を舞台にした作品を作ったとすれば、やはりある程度のその国に対するステレオタイプになるのではないだろうか。 アメリカ人は日本人を誤解していると不平を言うならば、それでは日本人はアメリカやヨーロッパ、アジアの国をどれだけ正確に知っているのか、ということです。 マンガの「ベルサイユのばら」など、フランス人が見てどう感じるのでしょう?抱腹絶倒ものかも。「ミスター・ベースボール」の大リーガー選手を演じるトム・セレックさんが好演していて、内山監督(星野監督みたいな高倉健さん)の娘(高梨亜矢さん)と恋をする。 アメリカやヨーロッパの男たちは、日本の女性は男性に献身的につくすものと思っているようです。 こういう誤解を不快に思うよりも、むしろ欧米の男たちは、いかに恐妻家が多いか、奥さんに頭が上がらないか、奥さんを恐れているかを愉快に思って面白がるべきなのでは(これもステレオタイプ?)。

2012年01月17日

コメント(0)

-

007サンダーボール作戦の主題歌

再び、「007サンダーボール作戦」の話題です。 映画007シリーズ第4作。日本公開は昭和40年(1965)年12月25日で、お正月映画です。この同年4月24日に前作「ゴールドフィンガー」(64)が封切られているので、この年は2本の007映画が公開されたことになります。 この1965年から66年にかけてが007映画ブームの最盛期です。 関連グッズとして、プラモデルやフィギア人形、文房具、007ロゴ入りのTシャツやパンツなど衣類、レーシングカー(模型の車がコースを走るが、すぐに脱線したりする)などなどが発売されました。 YouTubeにある、トム・ジョーンズさんが渋く熱唱する「サンダーボール作戦」「サンダーボール作戦」の主題歌はトム・ジョーンズさんですが、公開日直前までは別の曲が主題歌に決まっていたそうです。 DVD収録特典のドキュメンタリー「サンダーボール現象」によると、その曲は「ミスター・キスキス・バンバン」というタイトルで、シャーリー・バッシーさんが歌っています。 その曲がYouTubeで聴かれます。こちらです。 公開直前になって、トム・ジョーンズさんが歌う「サンダーボール作戦」に変更になりましたが、「ミスター・キスキス・バンバン」は映画の中での挿入曲としてインストルメンタルで流れています。耳に残る印象的な曲で、本来はこちらが主題歌になるはずだった。 私としては、トム・ジョーンズさんの渋く重量感ある主題歌で正解だったと思いますが、もしもシャーリー・バッシーさんの歌が主題歌になっていたら、前作「ゴールドフィンガー」に続いて連続起用です。

2012年01月16日

コメント(0)

-

火星のプリンセスが映画化

昨日、テレビの映画情報番組で、4月に公開される「ジョン・カーター」(配給ウォルト・ディズニー)を紹介していました。 私はこの新作映画のことをまったく知らなかったので、「ジョン・カーター」のタイトルを聞いて、「あのジョンカーター?、まさか」と半信半疑。でもやはり、あの「ジョン・カーター」でした。 予告編はこちら。YouTubeより。「ジョン・カーター」は、私が高校生になったばかりの頃に夢中になって読んだアメリカのSF小説、エドガー・ライス・バローズ著「火星のプリンセス」(1912年。日本では1965年 創元SF文庫刊)に登場する主人公の名前です。 南軍の騎兵大尉ジョン・カーターは、ある夜アリゾナの洞窟から忽然として火星に幽体移動する。火星は乱世戦国時代で、四本腕の獰猛な緑色人、地球人そっくりの赤色人などが、それぞれ皇帝を戴いて戦争に明け暮れていた。 ジョン・カーターは、縦横無尽の大活躍のすえ、緑色人のタルス・タルカスという親友を得、赤色人の絶世の美女デジャー・ソリスと結ばれる。 私が読んだのは創元SF文庫で、翻訳は小西宏さん。確か全12巻くらいだったかで、いま、本棚の奥にカビとシミだらけになって第3巻まで持っています。 現在は、全4巻にまとめられて(3冊分が1冊になっている)、厚木淳さんの訳で刊行されています。 スペース・ファンタジーというよりか、ヒロイック・ファンタジーで、騎兵大尉ジョン・カーターの名前は、私にとって忘れられないものです。 でも、この新作映画の「ジョン・カーター」というセンスのない邦題はいったい何なんだ? 現代の日本において、若い人たちはエドガー・ライス・バローズの名前も、「火星のプリンセス」も知らないのではないだろうか。そんな状況下での、この邦題は? たとえ原題(「John Carter」)がそうだからとはいえ、アメリカとは状況がちがうだろうし、もう少し冒険物語ふうのタイトルのほうが良いのではないか?「火星のプリンセス」のほうが、私たち年代のファンには馴染みがあります。 特殊撮影の発達により、ようやく実写映画化が可能になったのだろうか。この映画によってエドガー・ライス・バローズが再び注目されると嬉しいし、この機会に「地底世界ペルシダー」や「金星シリーズ」も再刊してほしいものですね。

2012年01月15日

コメント(0)

-

ガメラ2 レギオン襲来

怪獣映画「ガメラ2 レギオン襲来」を見ました。これで何度目か?、好きなので何度も見ています。 1996年作品で、前作95年の「ガメラ 大怪獣空中決戦」も面白いけれど、この「2」の方が良いです。「ガメラ3 邪神(イリス)覚醒」(99)は好きではないし、それほど面白いとは思いません。 やはり、この「2」が最高傑作で、「ゴジラ」を含めた怪獣映画全体としても、特撮、演出、出演者の魅力など、最高水準なのではないだろうか。 隕石落下、札幌の地下鉄から始まって、ガメラとレギオンが現れて、仙台が壊滅、ガメラを自衛隊が援護するという展開になります。 見るからに凶悪な体型のレギオン。一時はガメラがやられるのですが、「必ずガメラは復活します。だって、だってガメラはレギオンを許さないから」。 東京を死守するため自衛隊が防衛戦を張る。レギオンとガメラの戦いに、自衛隊の師団長は最初、「なぜ怪獣を援護しないとならないのだ」と言ってたのが、「火力をレギオンの頭部に集中し、ガメラを援護しろっ!」と。 自衛隊とNTTが撮影に協力した映画というだけあって、自衛隊が大活躍。 永島敏行さんの自衛隊の制服姿がよく似合ってカッコ良い。別れる時に「ご無事で」と言う水野美紀さんに永島さんが敬礼を返す。 ラストでレギオンを倒したガメラが去ってゆくのを見送る自衛隊員たちが感謝を込めて敬礼をするシーンは目頭が熱くなります。「敬礼」を意識して見ると、この映画「ガメラ2 レギオン襲来」は敬礼を描いた傑作といえるかもしれない。 怪獣映画と自衛隊とは切っても切れない関係です。初期のゴジラ映画でも自衛隊の戦車や戦闘機が攻撃しますが、花火のような火花が飛ぶだけで、少しも命中しない。 近年の怪獣映画はよく命中して爆発するようになった。そういえばアメリカが作った「GODZILLA ゴジラ」(98)では、ミサイルが突き刺さるように命中してゴジラ(ゴジラらしくないけど)を倒しましたね。 藤田進さんや、時代劇の悪役でお馴染みの田島義文さんなど、自衛隊の隊長や軍人役が似合う俳優ですが、近年はこんな威厳と貫禄のある人がいなくなった。そんな意味でも永島敏行さん、とても良かったです。 それと水野美紀さんのミニスカートが。監督のこだわり(ご趣味?)なんだそうで(笑)、水野さんは北海道での撮影は寒かったと言ってましたが。

2012年01月14日

コメント(2)

-

ジーキル博士とハイド氏

この正月に、今年は読書をしようと思い立って買ったのが「ジーキル博士とハイド氏」(新潮文庫 田中西二郎 訳)です。 130ページの薄い本で、定価300円。ブックオフで200円で売られていて、半額セールの100円で購入。 英国の作家ロバート・ルイス・スティーヴンソン、あの「宝島」の作者ですが、1886年(明治19年)にわずか数日で書き上げたとされる作品です。 謎の小男が、夜の街頭で老紳士をなぐり殺して逃走する。 見る人の心に反感を起させ、邪悪な印象をあたえるその小男ハイドは、ジーキル博士が遺言で相続人として指定している人物。 ジーキル博士の友人であり、顧問弁護士のアタスンは、ハイドと言う人物によってジーキル博士が危うい立場に置かれているのではないかと心配する。 物語は弁護士のアタスンの視点から語られるもので、友人のジーキル博士の身を案ずることから、ジーキル博士の身辺に起きる暗い謎を追ってゆく。 よく一般に思われているような、ジキル博士がハイド氏(近年の映画では巨人だったりする)に変身して、夜な夜な殺人をおかすという、そのような話ではありません。 そのような怪奇性の強いものではなく、人間の悪心はだれにでも多少の差はあれ存在するもので、人間は仮面を着けて生きているのだ、ということを思わせる話です。 巻末の解説でおもしろい事が書かれています。「人間の生活は愉(たの)しいほうがよく、愉しからざることをなるべく避けて生きようと心がけるのが普通人の態度であり、同時に愉しからざることを避けえないのが人生であることを誰でも知っている。貧、老、病、死はみな愉しくないが、それらのほうが愉しいことよりも却って現実的に感じられるのは、実はそれが愉しくないからであろう。そう考えるとリアルな人生を描いた小説はみなアンプレザントネス(不愉快)の文学ということになり、(中略)小説の読者はみな他人が借金に苦しんだり、好きな女に逃げられたり、他人のアンプレザントネスを上手に味つけした物語を料理を味わうように味わって、それを愉しんでいる」と。 小説や映画、テレビのドラマでは、毎日のように犯罪事件が描かれ、殺人や暴力、不倫や背徳、醜聞がおこなわれている。人びとは、それら登場人物たちにとって愉しからざること(不愉快なこと)を見て、逆に愉しんでいるのですね。「他人の不幸は蜜の味」ともいわれ、他人にとって愉しからざる事を傍から見て愉しむという、人間の内面には複雑なものがあります。 ジーキル博士のように、薬を飲まなくても、人間は、その心に常にハイド氏を飼っています。

2012年01月13日

コメント(0)

-

闇一族の手裏剣

横山光輝先生の忍者マンガ「伊賀の影丸」の「闇一族」の巻。 冒頭がちょっとおかしな展開になっていますね。 凶作がつづく山城の国。代官所を謎の忍者たち(闇一族)が襲って、代官以下、その家来たちを皆殺し。そして農民の死体を運び込んで一揆に襲われたように見せかける。 ところがです。服部半蔵の命令を受けて調査に出かけてきた隠密の伊賀者たちが、代官所の焼け跡で「手裏剣」(ジャックナイフのような形。忍者の武器らしくない?)を見つけます。 半蔵がこの手裏剣を見て「闇一族」だと知るのですが、このような証拠物件がなぜ代官所の焼け跡にあったのでしょうか?。 闇一族が伊賀者を襲って「おまえのふところにはいってる手裏剣をいただこう」と言う。奪い返す必要があるほど大事なものが、なぜそんな所に放置してあったのか? 代官所は一揆に襲われたわけではなく偽装にすぎない。闇一族が手裏剣を投げて戦ったわけでもないのに。 これ以上は野暮なのでやめますが、ストーリー的に変なぐあいです。 私が「伊賀の影丸」でいちばん好きな話は「由比正雪」です。この「闇一族」も好きで、村雨兄弟が魅力的だし、敵の忍者も格好いい。「由比正雪」も敵味方のキャラクターが良かったですね。 最終話の「影丸旅日記」は、どことなく劇画調です。内容もケシの花畑だとか阿片中毒だとか、どこか少年マンガらしくないものを感じるし、それまでの「伊賀の影丸」とは趣が異なるようです。 この「影丸旅日記」が週刊少年サンデーに掲載された1966年という時代は週刊少年マガジンの「巨人の星」や「あしたのジョー」などが大人気で、マンガ調よりも劇画調が流行だった、というより少年漫画全体に変化が見られた頃です。なので「伊賀の影丸」も劇画調になったのだろうか?

2012年01月12日

コメント(0)

-

徳川家康の趣味

徳川家康の趣味は、「鷹狩り、薬の調合、学問」だったそうです。 織田信長は茶湯に興味があったみたいで、めずらしい茶器などを集めていたとか。今井宗久や千利休などの堺の豪商たちと茶湯で付き合っていた。 そんな信長に比べると徳川家康の趣味は質素というか、武骨というか、実用的というか。なんとなく家康の性格が感じられるようです。 家康が茶碗や茶釜をコレクションしたという話はあまり聞きませんし、そんな無駄なお金を使うのはもったいないと思っていたのでしょうか? 織田信長は芸術家タイプなのかもしれないと思います。美しいもの、珍しいもの、美術に興味があったのではないか。 そんな信長に仕えて身近で見てきたであろう豊臣秀吉は、信長とは違って、悪く言えば成金的な派手好みです。 千利休の「わび茶」は派手さのまったくない、地味で静かな落ち着きのある枯れた感じのものですが、こういう千利休と秀吉の絢爛豪華な派手好みの趣味とは相容れないものではないか。 利休が秀吉に切腹を命じられたのも、こういう趣味の相違、好みの相違、性格の不一致が一因かもしれない。 徳川家康の実用一点張りの趣味。江戸時代になって徳川将軍家の趣味というのも、どことなく家康に似ているような気がします。 三代将軍の家光の時でしょうか、寛永の御前試合というのがありますが、諸国の武芸者を集めて試合をさせて観戦したとか。 幕府が文化や芸術を奨励したという話もあまり聞きませんし、江戸時代の元禄文化などは民間から起こったものですよね。

2012年01月11日

コメント(0)

-

手裏剣

映画「007 トゥモロー・ネバー・ダイ」(1997)でボンドガールのミシェル・ヨーさん(中国情報部員の役)が敵のステルス艦内での銃撃戦で、とっさに手裏剣(八方手裏剣?)を打つシーンがあって、これが最高に格好良くてほれぼれします。 昔のテレビ時代劇「隠密剣士」では黒装束の忍者たちが、いったい何枚持ってるのか?と思うくらいにたくさん打っていましたね(手裏剣は「投げる」とは言わず「打つ」が正しいそうです)。 現代の時代劇は忍者が出ても手裏剣を投げなくなりました。私の子供時代はテレビの真似をして、4本の長い釘を十文字形に糸で縛って十字手裏剣を作って投げました。 板塀などにグサッと刺さって「すげえ!」ってな感じで、もちろん人に向けて投げませんが、いま思えば、大人が見たら目をむいて怒るかもしれない危険な遊びだった。 高いブロック塀にのぼったり、手製手裏剣を投げたり、そんな危ない遊びをさせないために、子供の教育上良くないということで、現代の時代劇忍者は手裏剣を使わないのかもしれませんね。 手裏剣は忍者の専売特許というわけでなく、「手裏剣術」という武士の芸として立派に流派があるそうで、池波正太郎さんの時代小説「剣客商売」(新潮文庫 第5巻「白い鬼」収録の「手裏剣お秀」)に、「余計なことは何も言わず、秋山父子の手助けをしてくれる」杉原秀という女性が出てきます。根岸流の手裏剣の達人で、佐々木三冬と共に格好良いヒロインの一人です。 忍者が使う十字手裏剣や八方手裏剣の重さは100グラムくらいもあるそうで、持てる数はそんなに多くないのではないでしょうか。 だとすれば棒状の手裏剣の方が数多く持てるのでは? 十字手裏剣を持っていて調べられたら、「これはなんだ?」と怪しまれるだろうし、なので、忍者は手裏剣の代用として五寸釘を使ったともいわれますね。

2012年01月10日

コメント(0)

-

超人ハルク

「インクレディブル・ハルク」(2008年アメリカ映画)を鑑賞。 アメリカのマーヴェルコミック原作の映画化で、作品的には2003年の「ハルク」とはつながりがなく、続編ではない再映画化といえるものです。 主人公は、脈拍数が200を越えると巨人「ハルク」に変身してしまうという科学者ブルース・バナー。また同僚であり恋人でもあるベティ・ロスと、その父親ロス将軍など、物語の基本設定を知っていないと、いきなりその世界が展開されるのでとまどってしまいます。「インクレディブル」を辞書で調べると「1.途方もない、驚くべき、とてつもない 2.信じられない」とあって、「とてつもないハルク」という意味だろうか? 科学者ブルース・バナー(エドワード・ノートン)は放射線実験で大量のガンマ線を浴び、強い怒りを感じるとアドレナリンの分泌とともに緑色の巨人ハルク(身長約2.7m)に変身する特異体質になってしまった。 主人公を演じるのが細い体格のエドワード・ノートンなので、変身後のハルクの巨人ぶりが際だって見えます。ここらはキャスティングの妙でしょうか。 その治療薬を研究しながら潜伏逃亡生活を送るブルースにロス将軍が指揮する軍の追及の手が伸びる。 ブルース・バナーの血清を軍事的に利用し、無敵のスーパーソルジャーを開発しようとするロス将軍はブルースを追い詰めてゆく。 クライマックスはロス将軍がハルクの血清を投与して生み出したモンスターとハルクのニューヨーク市街でのガチンコ勝負。 ヒロインのベティ・ロス博士を演じるリヴ・タイラーさんがとても魅力的です。 もともと私の好きな女優さんなのですが、主人公がその特異体質を悩み、治療薬開発に苦悩するのを理解し、暖かく包み込むように援助する恋人の役。男にとって、このような伴侶を得ることは最高の幸せでしょう。 今回は日本語吹替えで見たのですが、甲斐田裕子さんがリヴ・タイラーさんの声を吹替えていて、優しくて落ち着きのある声がとても良かったです。 ラストシーンで酒場でやけ酒をあおるロス将軍に、「アイアンマン」(2008年、これもマーヴェルコミックの映画化)のトニー・スターク(ロバート・ダウニーJr)が現れて、兵士の肉体を改造して強化するよりも強化スーツを着せる方が現実的だ、というようなことを言います。 自国軍の兵士を不死身にすることで最強の軍隊を作り出す。非現実的に見える事柄ですが、SFの世界では古くから存在するようです。これは昔からの軍人にとっての願望なのかもしれない。 生身の兵士を不死身にして、撃たれても死なない体にする。つまりスーパーソルジャー、超人兵士計画。古くはアメリカンコミックスの「キャプテン・アメリカ」(1930年代)がそうだし、日本では手塚先生のマンガ「ビッグX」や、東宝特撮映画「フランケンシュタイン対地底怪獣バラゴン」(1964)が、そうです。 もう一つの超人兵士計画は、生身の兵士を改造するのではなく、装甲スーツを着せることで無敵化する方法。こちらは「アイアンマン」がそうです。「インクレディブル・ハルク」のラストで、自社の作品である「アイアンマン」をゲスト出演させることで、両方に興味を持ってもらおうというマーヴェル社の思惑ですかね?

2012年01月09日

コメント(0)

-

グリーン・ホーネット

1967年頃にテレビで放送していた「グリーン・ホーネット」という30分のヒーロードラマ。確か金曜の夜7時からだったか、それほど面白いとも思わずに、でも毎週見ていました。 主演はバン・ウィリアムズで、昼間はデイリーセンチネルという新聞社の社長ブリット・リードで、夜になると黒いコートに濃緑色のマスクを着けて正義のヒーロー「グリーン・ホーネット(緑のスズメ蜂)」として活躍する(写真)。 特殊装備付きのブラックビューティーという豪華な車を乗り回し、運転手カトーを演じるのがまだ俳優として無名時代のブルース・リーでした。 そのテレビドラマの映画化が2011年春に公開された「グリーン・ホーネット」です。 現代のロサンゼルス。新聞社「デイリーセンチネル」の社長が亡くなり(殺され)、その息子ブリット(セス・ローゲン)が跡を継いで新社長となる。 厳格な父親に反発して、親が富豪なのをいいことに放蕩三昧の自堕落な生活の毎日。 父の死後、その新聞社の新社長になって、このままではいけないと思いながらも、何をしてよいか方向もわからない。 それまで父親の運転手を務めていたカトー(ジェイ・チョウ)と出会い、彼の発明家と武道家としての天才ぶりを目の当たりにしたブリットは、二人が組んで正義のヒーロー(見かけは悪党)「グリーン・ホーネット」として、とりあえずは自警団的活動を始める。 麻薬組織ロシアン・マフィアの大ボス、チュドフスキー(クリストフ・ヴァルツ)を敵に回してしまい、命を狙われることになってゆく。 近年はアメリカンコミックスのヒーロー物の実写映画化が盛んで、「アイアンマン」、「グリーン・ランタン」、「キャプテン・アメリカ」など次々にスクリーンを賑わしています。 そんな中の一作「グリーンホーネット」を見て思ったのは、ヒーローが昔のような完全無欠な、清廉潔白な、高潔な人間ではないということです。 たとえば、「アイアンマン」の主人公はいけ好かないし、「スパイダーマン」は気弱で悩みを持っているし、ごく普通の人間として、見ている私たちが感情移入しやすく、人間的な設定になっている。「グリーン・ホーネット」の主人公ブリット・リード(セス・ローゲン)は正義感が強いという取り柄があるだけで、格闘に強いわけでもなく、頭がいいわけでもない。そして彼は運転手カトーの発明と武道の天才ぶりに嫉妬している。 そのようなごく平凡でダメな男が、物語の中で勇気を奮い起こして、しだいに成長して「真の男」になってゆく。近年の「ヒーロー物」は、主人公の成長物語ともいえるのではないでしょうか?

2012年01月08日

コメント(0)

-

映画音楽「大砂塵」

見たいと思いながらも、ずっと見られないでいる西部劇映画の「大砂塵」(1954)です。 この主題曲は、日本では「大砂塵 ジャニー・ギター」と言われ、「ジョニー」と書く人がいますが「ジャニー」です。タイトルを正確に書くことににこだわってほしいものです。 かつてテレビのゴールデン洋画劇場で放送されたときに何度か見たきり(再放送もあった)です。DVDが出ている様子もないし、CS放送でやったら録画しようと思っているのですが。1954年の古い映画、しかも西部劇ということで、なかなか放送されないのでしょうか? 監督はニコラス・レイ。主演はスターリング・ヘイドン、ジョーン・クロフォード。 1890年代、鉄道建設が進む西部の町を舞台に、女性の酒場経営者と女性の大地主が対立し争う話です。 流れ者のギター弾きジョニー・ギターを間にして二人の女性が戦う。細部はまったく記憶になく、ぜひもう一度見たいと思っているのですが。 音楽がヴィクター・ヤング。主題歌「ジャニー・ギター」をペギー・リーさんが歌って、この曲は西部劇音楽の定番ですね。とても有名な曲です。 YouTubeにある、そのペギー・リーさんが美しくハスキーに歌う「ジャニー・ギター」。 こちらは同曲をエレキバンドのザ・スプートニクスが演奏しているものです。 ザ・スプートニクスは「霧のカレリア」や「モスクワの灯」などで大ヒットしたエレキギターのインストルメンタル曲のグループです。すばらしい演奏です。 こちらはジリオラ・チンクエッティさんが歌っているバージョンです。 私と同年代の男性にとってジリオラ・チンクエッティさんを知らない人はいないでしょう。「夢みる想い」「愛は限りなく」「雨」」など1960年代に日本でも大ヒットしたイタリアのアイドル・カンツォーネ歌手です。 元は西部劇の主題歌なのに、スプートニクスやチンクエッティさんの手にかかるとポピュラー・ミュージックになっていますね。

2012年01月07日

コメント(0)

-

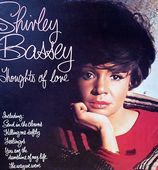

007の主題歌

映画音楽の話ということで。 私がYouTubeでよく聴いている音楽をご紹介いたします。 映画007シリーズでは、シャーリー・バッシーさん(写真)が第3作「ゴールドフィンガー」(1964)第7作「ダイヤモンドは永遠に」(1971)第11作「ムーンレイカー」(1979)の主題歌を歌っています。 お一人でシリーズ中の3作品を歌うというのは、よほど英国民に愛されている歌手だという証明なんですね。 YouTubeから シャーリー・バッシーさんの「ゴールドフィンガー」です。 こちらは作曲を担当したジョン・バリーさんによる同曲のインストルメンタル。 ジョン・バリーオーケストラによる演奏「007のテーマ」「ゴールドフィンガー」 シリーズ最高の名曲「女王陛下の007」シンフォニーオーケストラの演奏 シャーリー・バッシーさんの「ダイヤモンドは永遠に」です。 そして、ひじょうに貴重な シャーリー・バッシーさんが歌う「007は二度死ぬ」です。「007は二度死ぬ」のオリジナルはナンシー・シナトラさんですが、同じ曲でも歌う人が代わると、またちがった雰囲気になります。

2012年01月06日

コメント(0)

-

扇風機ではありません

映画「007 ゴールドフィンガー」(1964)の冒頭で007号ジェイムズ・ボンドが襲われて、相手を浴槽に放り投げ、側にあったUV(紫外線)ランプを投げ入れて感電させます。 このUVランプを扇風機と誤って書いたものを見かけますが、明らかに扇風機でなくて「UVランプ」です。 南米でこんな日焼け用の紫外線ランプが必要なのか?と不思議だけれど、この映画が作られた1964年当時に、すでにそんな物があったとは。これまで何回も見た映画なのに、私も最近までずっと扇風機だと思っていました。「ゴールドフィンガー」は映画007シリーズ最高作だと常々思っています。 DVD収録の特典に悪役ゴールドフィンガー役を他の俳優が演じるスクリーンテストの映像がありますが、別の俳優が演じるとほんとに違った感じになってしまう。 映画というものは、その役を誰が演じるかで大きく変わるものなんですね。ゲルト・フレーベさんで大正解だった。 オーリック・ゴールドフィンガーという黄金の魅力に取り憑かれた人物、「黄金を集めるためなら手段を問わない」と自分で言ってる危ない人物ですが、俳優を選ぶ基準は「イカレた男」の感じだったそうです。 ドイツの俳優、ゲルト・フレーベさんは英語が話せないそうで、この映画では吹替えだとか。共演のオナー・ブラックマンさんが、「何を言ってるのかわからないので困ったわ。とにかく自分のセリフを言うことにしたの」と言ってました。 オナー・ブラックマンさんは、ゴールドフィンガーに雇われている自家用ジェット機のパイロットで、空中サーカス・チームを率いているプッシー・ガロア(ご本人も、冗談みたいな名前。冗談なのに変に気にする方がいやらしいわ、と言ってます)を演じています。 私は007シリーズ中、最高のボンドガールだと思っているのですが、ある人いわく「オバンで色気がない」だと。なにを云ってやがる、とってもセクシーで知的でクールな女性でございます。「刑事コロンボ ロンドンの傘」(72)にも出てましたね。 「007ゴールドフィンガー」に関しては昨年5月17日に書いています。 重複しますが、ネタ切れによる苦し紛れということでご容赦を。

2012年01月05日

コメント(0)

-

バットマン

アメリカのコミックはよく知らないのですが、「スーパーマン」と「バットマン」が最も古くからあって有名なヒーローだと思います。「スーパーマン」は私が子供の頃に、テレビで日曜日の朝8時に放送していました。「弾よりも速く、力は機関車より強く」「空を見ろ」「鳥だ」「飛行機だ」「いやスーパーマンだ」ジョージ・リーヴス主演、声は大平透さん。30分実写ドラマで白黒。「バットマン」はアダム・ウエスト主演で、声は広川太一郎さん。日本での放送は1966年だそうで、それほどカッコ良いとは思えなかったせいか、熱心に見た記憶がありません。 この頃は中学生になっていたのでコミックヒーローには興味がなく、「0011ナポレオン・ソロ」や「秘密指令S」など、そっち方面に関心が移っていたようです。 そんな「スーパーマン」と「バットマン」が映画で、それも実写で甦ったのは1978年の「スーパーマン」と1989年の「バットマン」です。「スーパーマン」(1978)は監督リチャード・ドナー、主演クリストファー・リーヴ。 スーパーマンがほんとうに空を飛んでいるのにビックリ、 特撮の進歩に驚きました。「バットマン」(1989)は監督ティム・バートン、主演マイケル・キートン。 この「バットマン」は全4作品が作られ、私のお気に入り映画です。 悪役のジョーカーを演じるのはジャック・ニコルソン、ヒロインはキム・ベイシンガー。舞台となるゴッサム・シティのいかにもコミック世界の都会といった雰囲気も満点で、夜闇の暗さもよく表現されている。 第2作「バットマン リターンズ」(92)、第3作目からはバットマン役の俳優が代わって、「バットマン フォーエヴァー」(95)、「バットマン&ロビン/Mr.フリーズの逆襲」(97)と全4作です。 悪役のペンギン(ダニー・デビート)、キャット・ウーマン(ミシェル・ファイファー)など、そしてMr.フリーズのアーノルド・シュワルツェネッガーさんやポイズン・アイビーのユマ・サーマンさんも楽しそうにコミック世界の悪役を演じています。 昨日、久しぶりに「バットマン&ロビン/Mrフリーズの逆襲」を見たのですが、ユマ・サーマンさんが悪女ポイズン・アイビーをセクシーにノリノリで役を楽しんでいるのが感じられる。「バットマン」の暗さが薄れたようだが、コミック感が強調されています。 「バットマン&ロビン/Mrフリーズの逆襲」(1997)予告編です。 いかにもコミックの実写映画化といった感じがうまく出されていますよね。 DVD収録のメイキングでジョエル・シューマカー監督が語っているのは「バットマン」のコミックらしさを失ってはいけないということで、常にコミックらしさを意識したそうです。 私が「バットマン」新シリーズの「バットマンビギンズ」(2005)と「ダークナイト」(共にクリスチャン・ノーラン監督)が気に入らず大嫌いなのは、ジョーカー(ヒース・レジャー)が舌なめずりする生理的嫌悪感もあって、コミック調を失わせ、リアル感を出したことです。 コミックの映画化をシリアスでリアルな世界にしてどうするんだという抵抗を覚えるのと、原作への尊重が感じられないことです。

2012年01月04日

コメント(0)

-

ホーマー発信機

映画「ゴールドフィンガー」(1964)に登場して大きな話題になったのがボンドカーのアストンマーチンDB5。当時はミニカーやプラモデルなどが発売されました。 アストンマーチンDB5 エンジン 3,996cc DOHC S-6 馬力 282bhp@5,500rpm 最高速 142mph(229km/h) 英国海外秘密情報部の兵器係のQ(ブースロイド少佐)が装備を説明するシーン。「この赤いボタンは押してはいけない」「なぜ?」「屋根が開いて助手席が飛び出す」「冗談だろ?」(吹替えでは、嘘だろ?)と疑いの目で見るボンドに「私は冗談は言わん」(吹替えは、嘘を言ったことがあるか)という有名なシーンです。 7.7mm機関銃や回転式ナンバープレートや防弾板や併走する車のタイヤを切り裂く回転刃物、追跡車妨害用煙幕とオイル発射装置など、特殊装備付きのアストンマーチンDB5。 このボンドカーと一緒に渡されるのが小型発信機ホーマーです。大小の2個あって、大きいのは磁石付きで、小さいのは靴のかかとに入れる。 大きいのをゴールドフィンガーのロールスロイスにこっそり取り付けたボンドが追跡します。ボンドの車に受信機があってディスプレイに地図が出て発信位置が点滅するようになっている。 こういうのは現在ではGPS、衛星から信号を受信機で受けて現在位置を知るシステムですが、カーナビなどがそうです。でもこの映画の1964年当時にはまだアメリカのそんな軍事用衛星など存在していない。映画の中の発明だったものが、現代では現実になって実用化されている。 この小型発信機と車載の受信機ですが、ボンドのアストンマーチンの受信機と同じ物が、ボンドを見張っているCIAのフェリックス・レイターの車にも付いています。ということはQの発明品とはかぎらないようですね。

2012年01月03日

コメント(0)

-

カジノ・ロワイヤル

「カジノ・ロワイヤル」はイアン・フレミングの原作小説では007シリーズ第1作にあたります。1953年(昭和28年)に発表された作品で、戦後まだ8年しか経っていない第二次大戦の影響が色濃く残っている時代です。戦後始まった東西冷戦、ソ連の脅威というものが小説007には各所に描かれています。 共産党の労働組合幹部ル・シッフルが組合の資金を流用して、売春宿の経営を始めるのだけれど、とたんに売春禁止法が成立し、取り締まりが厳しくなって当局から目を付けられる。 せっかく大もうけできると思ったのに大損してしまい、組合資金の横領を穴埋めするためにカジノで大勝負に出る。 英国情報部はその情報を入手し、ル・シッフルを破産に追い込み、共産党の裏切り者に仕立てようと、007号を送り込み、ボンドとル・シッフルのカジノでの賭け勝負がおこなわれる。 敵はソ連のスパイであるル・シッフル。そしてソ連の防諜機関スメルシュです。スメルシュとは対敵諜報機関ではなく、自国内の変節者や反逆者、背信者を抹殺するための組織です。 小説007でのボンドの主敵はほとんどがスメルシュの息がかかった者たちです。「ロシアから愛をこめて」「ドクター・ノオ」などもそうで、東西冷戦時代のスパイ合戦が大きな位置を占めている。 映画シリーズを製作しているイオン・プロが唯一映画化権を取得できなかった作品で、ようやく2006年になって映画化が実現しました(1967年にシリーズとは関係のないドタバタ劇で、007を冠しない「カジノ・ロワイヤル」があるが)。 ボンド役を金髪碧眼のダニエル・クレイグが演じるということで話題性もあり、物足りない感じが残るけれど、それなりに面白く見ました。 ヒロインのヴェスパー・リンドを演じたエヴァ・グリーンさんも美しくセクシーです。 カジノのあるモンテネグロへ向かう特急列車内での2人の出会い、財務省から派遣されたヴェスパー・リンドとボンドの会話、お互いの腹の探り合いが粋で、良くできている場面です。 ヒロインの名前ヴェスパー(Vesper)とは「宵の明星、夕方の鐘、晩鐘、午後遅くなされる礼拝」などと、「夕方、夕暮れ」という意味があります。 小説でも「ボンドは不思議そうに彼女の顔を見た。たそがれのリンド?」とあり、「わたし夕方に生まれたのよ」と彼女が言っています。 イアン・フレミングさんの命名はユニークですね。「ダイヤモンドは永遠に」はティファニー・ケイスだし、「ゴールドフィンガー」の「プッシー(Pussy)・ギャロア」にはぶっ飛びます。

2012年01月02日

コメント(0)

-

ミッション・インポッシブル

昨日、映画「ミッション・インポッシブル ゴーストプロトコル」を見てきました。 新作映画を劇場で見るのはひさしぶりです。館内は初回もあってか入場者は10人ばかり。年末の、このような時間に映画を見る暇人(私だ)は少ないということでしょうか? シリーズ第4作目。「ミッション・インポッシブル ゴーストプロトコル」、訳すと「作戦・不可能 実体のない規約、約束事」というところですか? 何者かにロシアのクレムリンが大爆破され、核ミサイルの発射暗号コードが盗まれる。 その場に潜入していたイーサン・ハント(トム・クルーズ)に容疑が着せられ、ロシア政府はアメリカによる爆破テロだと批難する。 政府はイーサン・ハントたちのIMFを解散させる命令を下し、彼らは政府のバックアップを打ち切られ、単独で濡れ衣をはらし真犯人を追及することになる。 ドバイの超高層ビル、ブルジェ・ハリファで見せるトム・クルーズさんの体をはったアクション。地上828mの屋外へ出てのアクションシーンは特撮ではなく、実際におこなわれたもので、彼のアクション好きはここまでやるのかと。 今回、印象に残るのは、この高空でのスタントアクションと、そして「スパイ大作戦」として最も重要な「チームの結束」と、その仲間どうしの信頼です。この「信頼」がよく表されていることで「スパイ大作戦」らしさが出ました。 冒頭で、導火線に点火されるオープニングとテーマ曲(ラロ・シフリン)が始まるとワクワク。これだけ嬉しくさせてくれるオープニング場面は数少ないものです。 それにしても彼らイーサン・ハントたちが使うハイテク機器、驚くべき時代になったものです。テレビ時代のジム・フェルプス君たちが見たらなんと言うでしょう?

2012年01月01日

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1