2012年08月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(24)/8月29日(水)

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(24) 73. マンハッタン(Manhattan) 74.マルガリータ(Margarita) 75. マルチネス・カクテル(Martinez Cocktail) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/29

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(23)/8月25日(土)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(23) 70. ロングアイランド・アイスティー(Long lsland Iced Tea) 71.マイタイ (Mai-Tai) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。 *********************************** 72. マミー・テイラー(Mamie Taylor)【レシピ】スコッチ・ウイスキー(45)、レモン・ジュースまたはライム・ジュース(15)、ジンジャー・ビアまたはジンジャー・エール(適量)、カット・ライム、氷【スタイル】ビルド 【グラス】トール・グラス 19世紀末に誕生した古典的カクテルの一つ。1899年、ニューヨークのバーテンダー、ビル・スターリット(Bill Sterritt)が考案したと伝わる。カクテル名は、1890年代に人気のあったブロードウェイの女性歌手の名前にちなむという。スターリット考案説は当時の新聞等でも紹介されており、信憑性は高い(出典:Webtender.com→The Washington Post, May 15th, 1900、ほか欧米の専門サイト情報)。 「スコッチ・バック(Scotch Buck)」という別名を持つ。「バック」とは一般に、スピリッツにレモン・ジュースとジンジャー・エールを加えてつくるスタイルのカクテルのこと。 サヴォイ・カクテルブック(1930年刊)にも紹介されており、少なくとも1920年代には欧州でも定着していたと思われる。しかし、カクテルが誕生した米国で活字になるのはなぜか遅くて、確認した限りでは、1953刊の「ミスターボストン・バーテンダーズガイド」がもっとも古い。 【確認できる日本初出資料】世界コクテール飲物辞典(佐藤紅霞著、1954年刊)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/25

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(22)/8月22日(水)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(22) 66. キール(Kir) 67.キッス・オブ・ファイア(Kiss of Fire) 68.ニッカーボッカー(Knickerbocker) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。 ************************************** 69. レオナルド(Leonardo)【レシピ】スパークリング・ワイン(スプマンテ)(適量)、イチゴのピューレ(またはイチゴのリキュール)、グレナディン・シロップ0.5tsp(イチゴのリキュールを使う場合は不要)【スタイル】ビルド 【グラス】シャンパン・グラス 考案された経緯や時期等はよくわからない。はっきり言って、このレオナルドに関しては情報が少ない。世界的に名前が知られるようになったのは、おそらくは1970年代以降だろう。日本では80年代以降、おしゃれなBarあたりから火が付き、その後オーセンティックBarにも広がっていった。 考案されたのはフィレンツェの「ハリーズ・バー(Harry’s Bar)」で、カクテル「ベリーニ(Bellini)」のバリエーションとして、創作されたという説(出典:bar-satonaka.com)もあるが、それを裏付ける確実な資料とは現時点では出合っていない。ともあれ、カクテル名は、あの天才芸術家、レオナルド・ダ・ビンチ(Leonard Da Vinci)にちなむことは間違いない。 シャンパン・ベースのフルーツカクテルは当初は、レストラン系の場所でよく飲まれていたため、欧米のバー業界はあまり興味を示さかった。このため収録しているカクテルブックはきわめて少なく、確認した限りでは、ポケット・バーブック(M.ジャクソン著、1981年刊)他1件のみ。今後はもう少しは認知されていくだろうが…。 【確認できる日本初出資料】カクテル・ハンドブック(花崎一夫著、1990年)。

2012/08/22

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(21)/8月18日(土)

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(21) 62. ジャック・ローズ(Jack Rose) 63. ジャパニーズ・カクテル(Japanese Cocktail)/ミカド(Mikado) 64.ジョン・コリンズ(John Collins) 65. カミカゼ (Kamikaze) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/18

コメント(0)

-

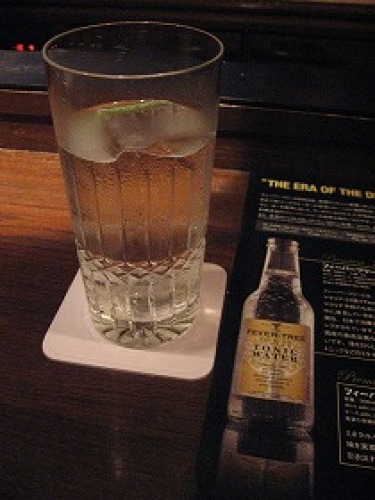

「フィーバー・トゥリー」でジン・トニック/8月17日(金)

日本で初めて輸入が認可されたキナ入りのトニック・ウォーター「フィーバー・トゥリー」で、ジン・トニックを飲んだ(「キナ(キニーネ)」は劇薬指定だったので、従来は国内では食品での使用は禁止されていたという)。 なぜ輸入が解禁になったのかはよく分からない。厚労省の基準が緩和されたのか、輸入業者の陰なる努力があったのか。まぁ、それはともかく、トニック・ウォーター本来の味を舌で確かめるために、最初はあえてライム・ジュースは入れず、ライム・ピールだけでつくってもらった。 旨い! 素直に旨い! 今まで経験したことのない味わいである。普通のジン・トニックと比べて一番違うのは、苦味を感じる切れ味か。 トニックだけで「シュウェップス」と飲み比べたが、後味に甘味を感じる前者と比べて、やはり「フィーバー・トゥリー」の切れは際立つ。苦味と言っても、えぐいものではなく、心地よいものだ。 難点は、値段が普通のトニック・ウォーターの2倍くらいすること(200mlで税込み194円)。日本のBarで定着するかはやはり価格かなぁ。輸入代理店の皆様、せめてもう少し手頃な価格になるよう企業努力をお願いいたします! こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/17

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(20)/8月15日(水)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(20) 59. ホーセズ・ネック(Horse's Neck)【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。 ************************************* 60.ホット・バタード・ラム(Hot Buttered Rum)【レシピ】ダーク・ラムまたはゴールド・ラム(45)、角砂糖1個、バター(1片)、クローブ、シナモン・パウダー(またはスティック)、熱湯(適量)【スタイル】ビルド 【グラス】ホット・グラス カリブ海で生まれたラムは、18~19世紀頃にはすでに、北米地域や英国内でよく飲まれていた。とくに冬場は、ホット・ラムが非常にポピュラーな飲み物だったという。そのホット・ラムのバリエーションとして、生まれたのがこのカクテル。 レシピは国や地域、時代でさまざまに変化をしてきたため、今日でも数多くのバリエーションが存在する。熱湯の代わりに温めたシードルを使うレシピもある。欧米ではこのカクテルは、昔から「風邪の妙薬」として家庭でよく飲まれてきたという。 確認した限りでは、トム・ブロック著の「173 Pre-Prohibition Cocktails」(1917年刊)が欧米初出。ハリー・マッケルホーンのカクテルブック(1919年刊)にも登場するので、1910年代にはすでに定着していたと思われる。 【確認できる日本初出資料】カクテール全書(木村与三男著、1962年刊)。 ************************************ 61. アイリッシュ・コーヒー(Irish Coffee)【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/15

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(19)/8月12日(日)

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(19) 56.グラスホッパー(Grasshopper) 57. ハーベイ・ウォールバンガー(Harvey Wallbanger) 58. ヘミングウェイ・スペシャル(Hemingway Special) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/12

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(18)/8月7日(火)

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(18) 53.ジン・フィズ(Gin Fizz) 54. ジン・リッキー(Gin Rickey) 55. ゴッドファーザー(Godfarther) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/07

コメント(0)

-

「目からうろこが落ちる」カクテル/8月4日(土)

モスクワで開かれたMARTINI社のカクテルイベントに、日本からBar・K のMさん、Tさんらが招かれて、見事なパフォーマンスを披露してきました。イベントには米国や他のヨーロッパ諸国からも多才なバーテンダーが参加しました。 イベントの詳細はTさんのWebでの報告に譲るとして、Mさん、Tさんらが“お土産”として持ちかえってくれた、素晴らしいカクテルを早速作っていただきました。 パリの「L'Experimental Cocktail Club」の「S1」という名前のカクテルとのこと(このBarからもバーテンダーがイベントに参加していて、レシピを教えてもらったそうです)。 材料は、ウオッカベースで、レモン・ジュース、エルダーフラワー・シロップ、バジルの葉、レモングラス(詳しい分量やつくり方は了解を得ていないので差し控えますが)で、シェイクです。 まさに、「目からうろこが落ちる」味わいです。海外のバーテンダーは、実に面白い発想をしてくれますね。ミント系のカクテルに飽きたら、バジルもいいなぁと心から思いました。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/04

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(17)/8月3日(金)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(17) 50. ジン&ビターズ(Gin and Bitters)【レシピ】ジン(30~60)、アンゴスチュラ・ビターズ1~4dash(グラスの内側を濡らす=量はお好みで)、レモン・ピール、氷(オンザロック・スタイルの時)【スタイル】ビルド(ストレート・スタイル)、ステアまたはシェイク(オンザロック・スタイル)【グラス】シェリー・グラス(ストレート・スタイル)またはロック・グラス(オンザロック・スタイル) 19世紀半ばに英海軍内で誕生したという説が一般的である。将校用のアペリティフ(食前酒)として、今日に至るまで長く愛飲されている(一般水兵のアペリティフは昔からもっぱら、ラムの水割りだった)。 19世紀半ば当時は、軍艦内での冷蔵設備が十分ではなく、海軍ではもっぱら氷なしのストレート・スタイルで、常温で味わっていたと伝わる。その後、一般庶民にも広がり、1870年までにはロンドンの街場のPubやBarでも人気が出るようになったという(出典:Wikipedia英語版)。 英国発の映画や小説では、「ジン&ビターズ」が小道具として使われることが多い。007シリーズのジェームズ・ボンドは「黄金の銃を持つ男(The Man With The Golden Gun)」で「ビフィーター・ジンに、たっぷりのビターズを」と言って、このカクテルを注文している。またアガサ・クリスティーは、名探偵ポワロ・シリーズの「Triangle at Rhodes」で、登場人物にこのカクテルを飲ませている(出典:同)。 「ピンク・ジン(Pink Gin)」との異名を持つが、現在では、ストレート・スタイルで味わう場合を「ジン&ビターズ」、オンザロック・スタイルの場合は「ピンク・ジン」と、それぞれ区別しているバーテンダーもいる(出典:Wikipedia日本語版)。 欧米で紹介しているカクテルブックは意外と少ない。確認した限りでは、サヴォイ・カクテルブック(1930年刊)が欧米での初出。 【確認できる日本初出資料】カクテル(混合酒調合法)(秋山徳蔵著、1924年刊)。 ************************************ 51. ジン&イット(Gin and It)【レシピ】ジン(40)、スイート・ベルモット(20)=いずれもよく冷やしたもの ※ベルモットはジンの上にそっとフロート 【スタイル】ビルド 【グラス】カクテルグラス(他のグラスでも可) 19世紀中頃、欧州で生まれたカクテルで、「マルチネス・カクテル」とともに、マティーニの原型とも言われる。「It」とは英語の代名詞ではなく、イタリアン・ベルモット(スイート・ベルモット)のことを意味する。 製氷機がない時代に考案された古典的カクテルなので、常温で味わうのが本来のスタイルだが、現代のBarでは、飲みやすさを重視して冷やして味わうことが多い。ステアではなく、ビルドでつくられるのが一般的。英国やイタリアでは現在でも人気があるカクテルという。 イタリアのベルモット・メーカーである「マルティニ・エ・ロッシ社」(現・バカルディ・マルティーニ社)はこのカクテルに自社のベルモットを使うようPRし、「マルティニ・カクテル」と名付けたが、現在でも「ジン&イット」の方で定着している。 知名度はそこそこあるカクテルだが、欧米では収録している本は意外と少なく、確認した限りでは、ミスターボストン・バーテンダーズ・ガイド(1940年版)が初出(後の改訂版にも収録)。 【確認できる日本初出資料】カクテール全書(木村与三男著、1962年刊)。 ************************************ 52. ジン・トニック(Gin And Tonic)【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/03

コメント(0)

-

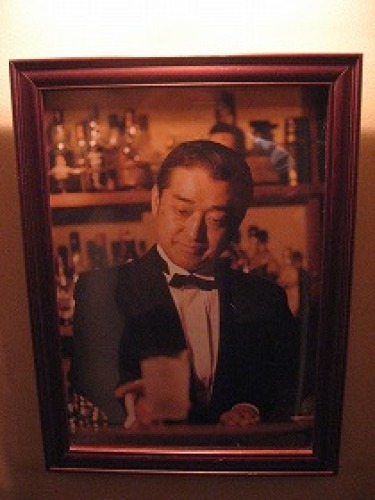

天国へ献杯/8月1日(水)

銀座オーパのマスター、大槻健二さん(写真左)が急逝されて約3週間。店はどうなっているんだろうと思い、昨日の出張の折、少しお邪魔してきました。 僕は懐かしいカウンターに座り、壁にかかった成田一徹氏の切り絵の中に居る大槻さんを見つめながら、献杯してきました。 「ラ・ルメール」。1996年のNBA全国大会で創作部門2位に輝いたカクテルです=写真右。 大槻さん、ご安心ください。オーパは貴方のお弟子さんたちによって、しっかり守られていましたよ。Tさん、Kさんらスタッフの皆さん、これから何かと大変でしょうが、頑張ってください! こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/08/01

コメント(0)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

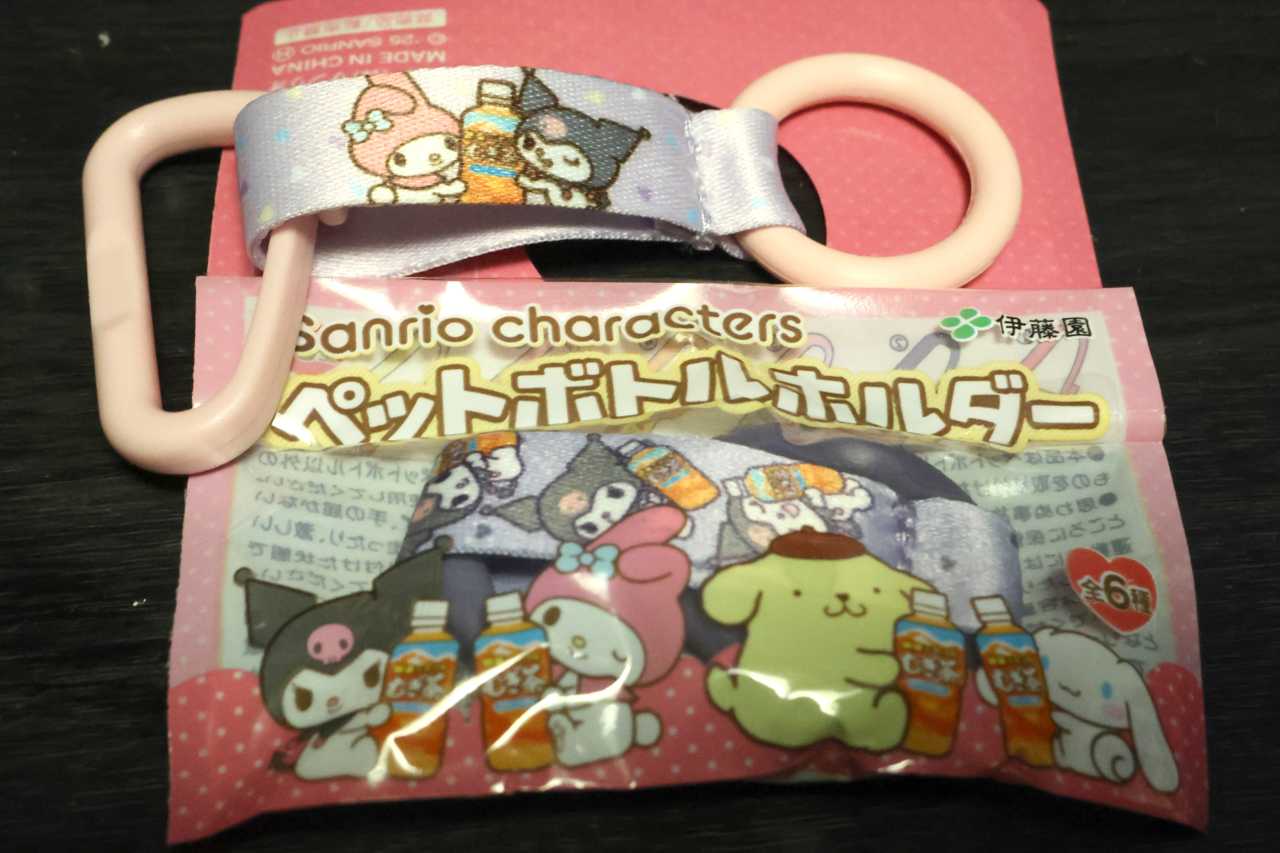

- ソフトドリンクについて語ろう

- 伊藤園 むぎ茶 サンリオ ペットボ…

- (2025-11-13 12:30:20)

-

-

-

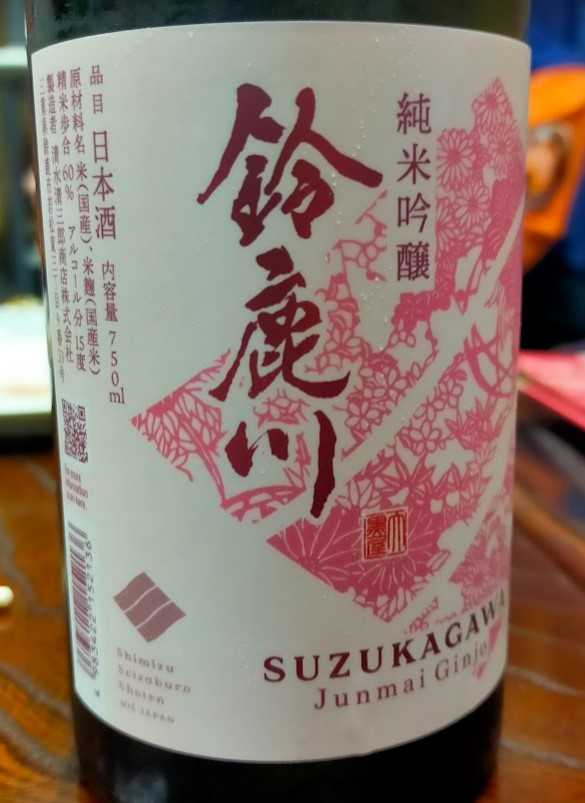

- 日本酒を楽しもう^^

- 鈴鹿川 純米吟醸

- (2025-11-19 07:59:43)

-

-

-

- 今夜のおつまみ

- フランクフルト(200円)〈ときめき…

- (2025-11-17 22:10:46)

-