カテゴリ: 旅

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旅] カテゴリの最新記事

-

オランダへの旅2018(16)番外編(オラン… 2018/08/11

-

オランダへの旅2018(15)番外編<上>/ … 2018/08/09

-

オランダへの旅2018(14)アムステルダム… 2018/08/07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

オランダは欧州の国なので、基本、宗教はキリスト教です。そして、プロテスタントの宗教改革指導者、ジャン・カルヴァン(1509年~1564)=写真下は肖像画(画像引用元:Wikipedia)=の教え、すなわち「カルヴァン主義」が根本となって出来た国です(カルヴァンの名は世界史の授業で聞かれたことがあるかと思います)。

おそらく私と同様、皆さんも「キリスト教のことは難しくてよく分からないぞー」とおっしゃるでしょう。私にも理解不能の部分もありますが、少し歴史的背景も含めて、出来るだけわかりやすく説明してみたいと思います。

プロテスタントによる宗教改革はドイツのマルティン・ルターをもって始まると一般には言われ、カルヴァンは、第2世代の宗教改革者と位置づけられています。カルヴァンはジュネーブに住むフランス人亡命者でした。ルターの行った宗教改革活動の場は、主に領主の支配権が強い農村地帯でしたが、ジュネーブは商人の力が強く、自治独立を求めて、カトリックを信奉する神聖ローマ帝国(ハプスブルク家)と争っていました。

カルヴァンは1536年、『キリスト教綱要』を出版。 徹底した聖書中心主義に基づき、伝統的なカトリック教会を批判して、「神の絶対的な権威を強調し、神による救済は予め定められている」という「予定説」を主張し、信者には「クリスチャン生活の実践」を求めました。

カルヴァンはまた、「人間の神への絶対的服従は、現世の天職に励むことでしか示すことはできない」と説きました。そして「職業は神から与えられたものである」とし、得られた富の蓄財を認めます。

このようなカルヴァンの教えは、西ヨーロッパの商工業者=中産階級に支持されて商業発展のよりどころにもなり、この結果、近代資本主義が生まれたとも言われています(写真は、アムステルダム中央駅の向かいにある「聖ニコラース教会」。1887年の建立。聖ニコラースは「船乗りたちの守護聖人」ですが、サンタクロースの元祖ともいわれています)。

カルヴァンは有力商人の支持を得て、宗教(教会)改革を実現させます。宗教と政治、教会と国家を機能区分し、質素で禁欲的な生活を推奨しました。オランダは「カルヴァン主義」に基づき、世界で初めて市民社会を実現した国とも言われています。

一方、商人たちは「神に救われる人間は、禁欲的に天命を務める人間のはず」と信じて、仕事に励みました。増えた収入も享楽目的には使わず、更なる仕事のために使いました。その結果、オランダは東インド会社による交易で世界的な海洋帝国を築きます。商業を通じ国際的に信者が拡散していきます。カルヴァン派はフランスでは「ユグノー」、イギリスでは「ピューリタン(清教徒)」などと呼ばれました。

ただし、プロテスタントのカルヴァン派(主義)が誕生させた国とも言えるオランダですが、オランダ人の現代の信仰観はちょっと変わった状況になっています。オランダ中央統計局の調査(2015年)によれば、キリスト教(カトリック24.4%,プロテスタント15.8%),イスラム教(4.9%),ヒンズー教(0.6%),仏教(0.5%),無宗教・その他(53.8%)です(昔はもっとプロテスタントの比率が多かったそうですが…)。

「あれ? カトリックの方が多いの?」と思われるかもしれませんが、これは1581年のネーデルラント連邦共和国独立まで、熱心なカトリックでもあったスペイン・ハプスブルグ家に長く支配された影響が今も色濃く残っている証でしょう。しかしそれよりも注目すべきは、統計の最後の「無宗教・その他」が過半数を占めていることです(写真は、アムステルダム中心部にある「新教会」。15世紀の建立。歴代オランダ王の戴冠式が行われる由緒正しき教会なんだとか)。

現地に住む日本人の方の話によれば、「現代のオランダ人でキリスト教に信心深い人は年々少なっている。カルヴァン主義はそもそも教会の権威を否定していたから、日曜に教会へ行く人なんて、ほとんどいない。若い世代の宗教離れは今もますます進んでいる」そうです。

しかし、それでもオランダは小国でありながら、昔から移民や迫害された難民を数多く受け入れてきた「博愛と寛容の国」です。募金や寄付にも極めて熱心です。「質素倹約につとめなさい。蓄財することは善である。そして、その蓄財を使って他人を助けることで人は救済される」というカルヴァンの教えは、宗教離れが進む現代でも、オランダ人の心に深くしみついていると言われています。

さて、オランダ滞在5日目。「風車のパブ」見学を終えた僕らは、再びアムステルダム中央駅まで戻ってきました。時間はお昼時。きょうは「欧州最古の中華街」と言われるアムスのチャイナタウンで美味しい中華を食べようということになりました。

アムスのチャイナタウンは、中央駅から南へ歩いてほんの6、7分くらいのエリアにあります(いわゆる「飾り窓地区」のすぐ東側辺りです。通りの表示は、この辺りは漢字併記なのが面白いですね)。

チャイナタウンの中には、こんな寺院のような建物も。

アムスのチャイナタウンはロンドンやニューヨークのチャイナタウンに比べると、かなり小規模でした(神戸の中華街よりも小さいです)。とは言っても、やはり雰囲気はチャイナタウンで、オランダにいることを一瞬忘れてしまいます。

で、僕らがお邪魔したのは、「新皇酒楼(New King)」という広東料理のお店。お昼時ということでほぼ満席状態でしたが、2人なのですぐにテーブル席に案内してくれました。

アムステルダムのチャイナタウンで飲む青島ビールの味わいも格別です。

とりあえず、麺が食べたい!コメの飯が食べたい!ということで、五目焼きそばと焼き飯。当たり前ですが、一皿の量が多い(日本なら2人分くらいの量!)。

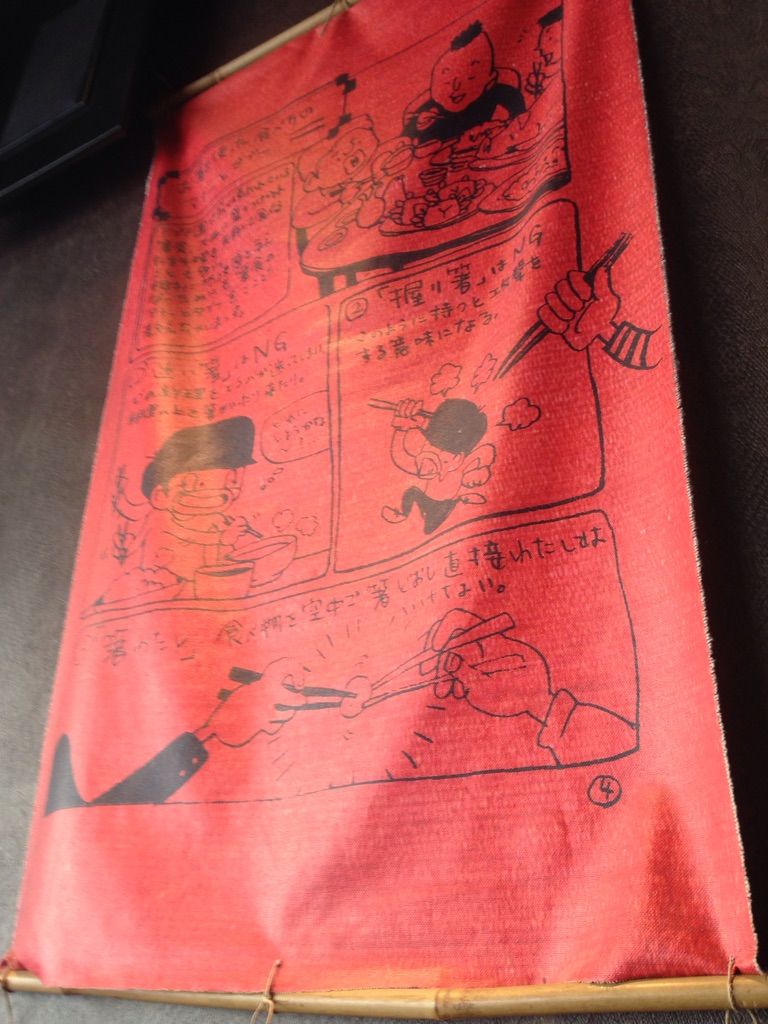

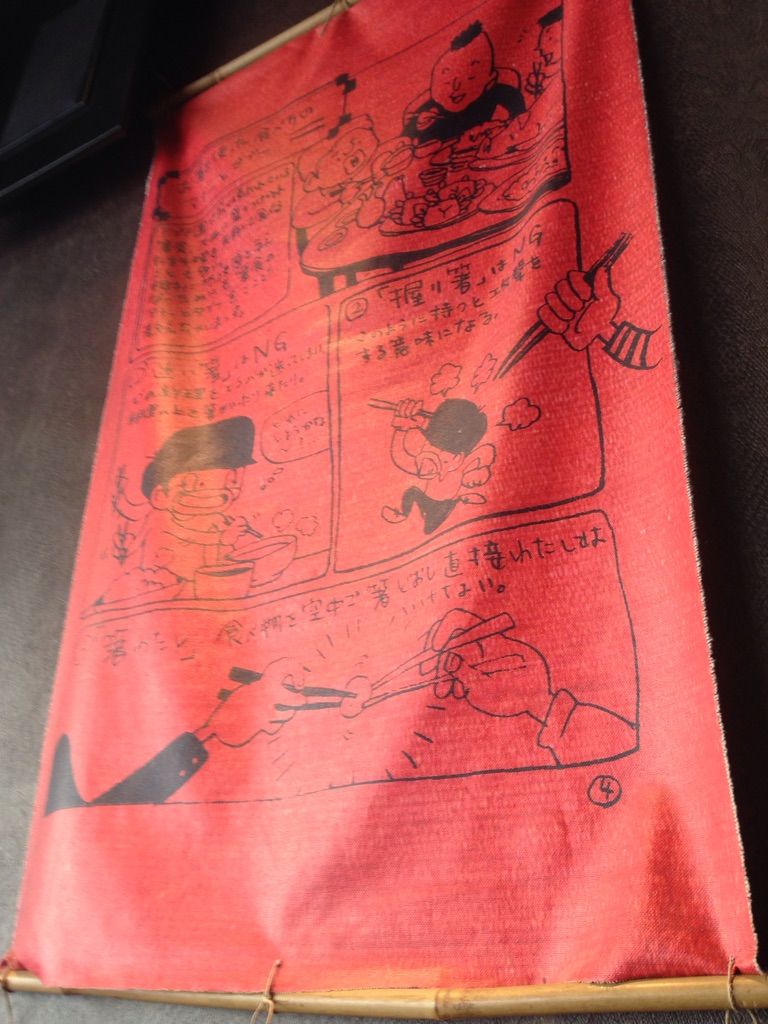

店内の壁に、お箸を使う時のマナーというタペストリーが掛けてありました。でも、よく見ると、書かれている言葉は日本語。分かる人は少ないのに、なんで?という感じ。

食事の後は、そろそろ実質最終日ということで、お土産をあれこれ探しに行くことに。まずはムント広場のすぐそばにある、オランダ名産の高級陶磁器「デルフト焼」の店へ。

伝統的な絵柄が多い中、モザイクのようなモダンなデザインが施された「タパス皿セット」を購入。これで€50弱(2枚目の写真は、帰国後実際に盛り付けに使った時の様子)。

その足で、さらにお土産を物色しようと、近くにあった地元の大手スーパー「アルバート・ハイン」に転戦。

オランダ土産と言えば、やはりチーズは外せないということで、結構大量に購入(でも、スーパーだからお値段はめちゃリーズナブル!)。重いお土産は、とりあえずいったんホテルに帰って部屋に置き、再び街へ(街の中心部に位置するホテルを選ぶと、こういう時にほんとに助かります)。

さて、晩ご飯前の本日最後の目的地は「アンネ・フランクの家」。ホテルから西へ歩いて10数分の距離です。アンネ・フランク(Annelies Marie Frank、1929~1945)=写真(画像引用元Wikipedia)=は、言うまでもありませんが、有名な『アンネの日記』の著者として知られるユダヤ系ドイツ人の少女です。 僕自身、子供の頃、親から本を渡されましたが、涙なくしては読めなかった記憶があります。

「アンネ・フランクの家」は今回の旅では、時間に余裕があれば、当日のチケットででも買って行こうと思っていました(第二次大戦と陰惨なユダヤ人迫害の悲しい記憶が染みついた場所なので、観光という雰囲気にはなんとなくそぐわないというか、あまり積極的には足を踏み入れにくい場所というイメージでしたが…)。

来てみると、やはりアムステルダムの観光スポットでは一、ニの人気を争う、世界中から人が集まる場所で、基本、事前予約チケットがないと入場はかなり難しいことがわかりました。

という訳で今回は、時間もないので内部の訪問は断念し、外からだけ見学することにしました。ただし、せっかくの機会なので、アンネ・フランク一家のことを少しはおさらいしておきたいと思います(写真は、アンネ・フランクの家<博物館>の入り口に並ぶ人たち)。

フランク一家は元々ドイツのフランクフルトで暮らしていましたが、第二次大戦中のナチスのユダヤ人迫害が激しくなると、一家でオランダのアムステルダムへの亡命を決意します。

しかし、オランダがドイツ軍に降伏し占領されると、身の危険を感じてアムステルダム市内の、プリンセンフラハト通り263番地の隠れ家で潜伏生活を送るようになりました。それがこの建物です。

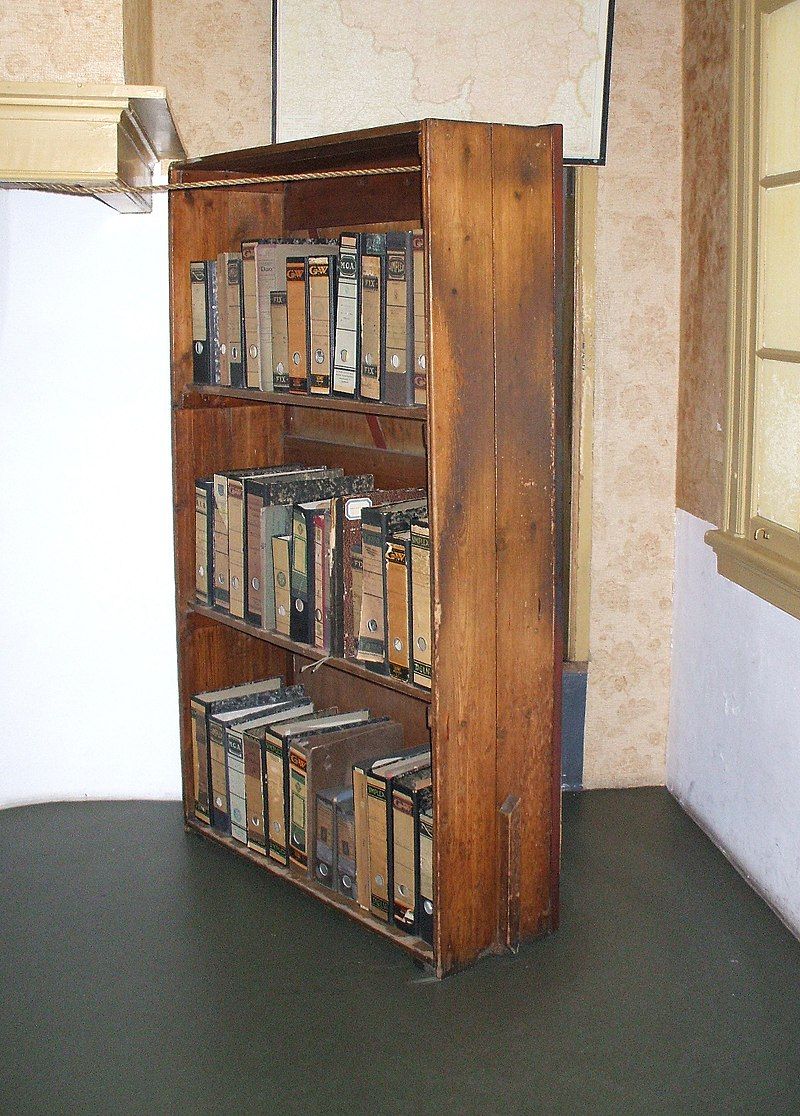

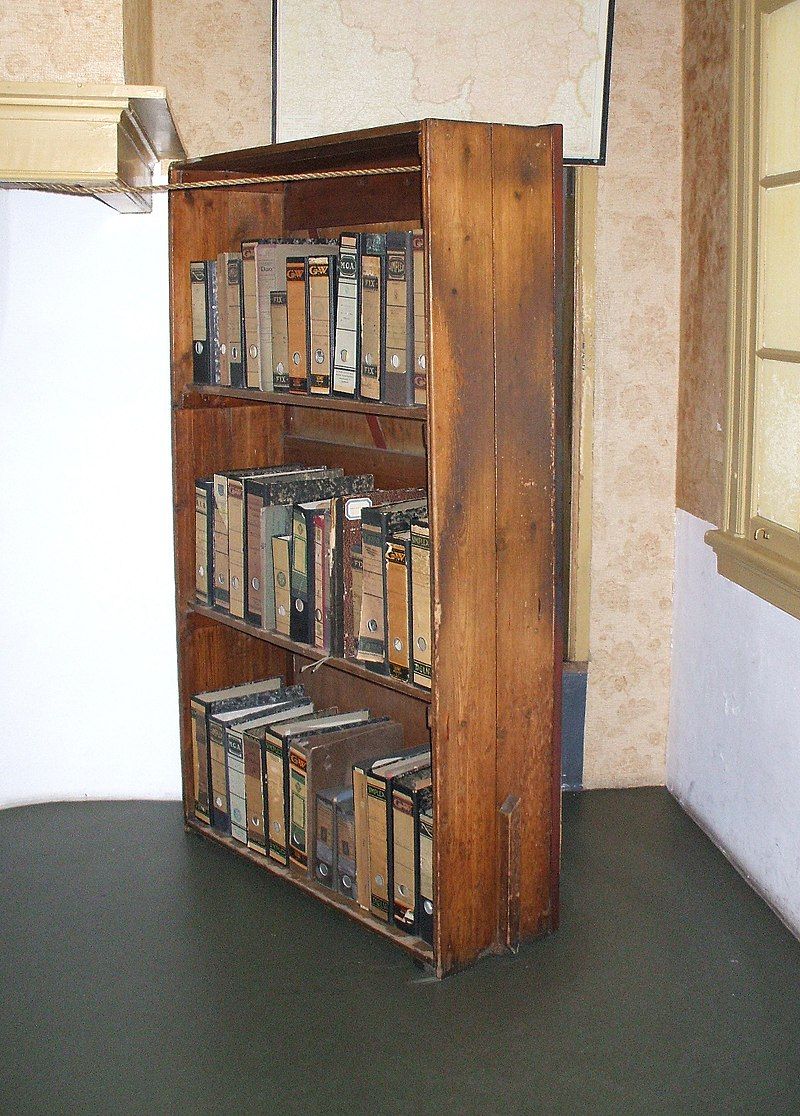

この建物の裏につながる「後ろ家」の3階と4階部分に、隠れ家はありました。3階の本棚の裏に「秘密の入口」があり、開けると右手に4階へ上がる階段があります。

食料はレジスタンス活動家であった食料品店から購入していましたが、戦況が厳しくなると、食料や野菜の確保が難しくなってきます。電力も制限されていき、暖房の使えなくなると、厚手のコートを重ね着したりして体を温めました(写真は、「隠れ家」に通じる階段を隠していた本棚 (C)Wikipedia)。

『アンネの日記』は、1944年8月1日の記述を最後にして終わっています。3日後の8月4日朝、フランク一家は、密告を受けて捜索に来たナチス親衛隊(SS)に発見され、一緒に隠れていた他の家族と共に全員が逮捕されます。

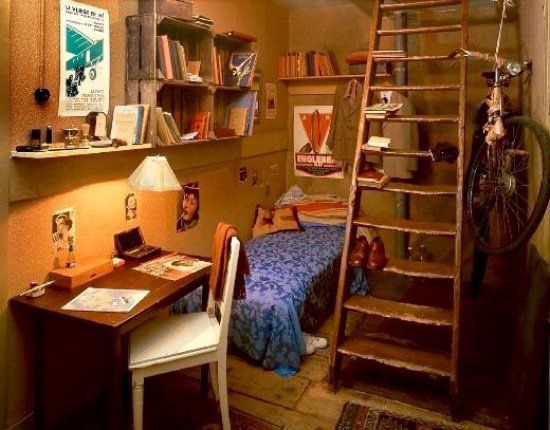

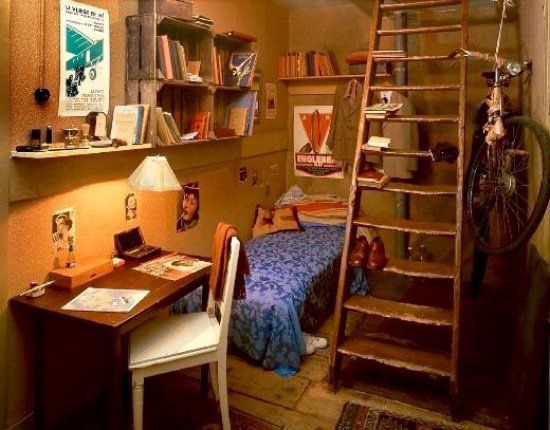

アンネは姉のマルゴットとともにベルゲン・ベルゼン強制収容所へ移送されましたが、同収容所の不衛生な環境に耐えぬくことはできず、チフスを罹患したため、1945年3月上旬頃、亡くなりました。まだわずか15歳でした。マルゴットもこの収容所で亡くなりました(写真は、アンネの部屋。(C)画像提供Tripadviser)。

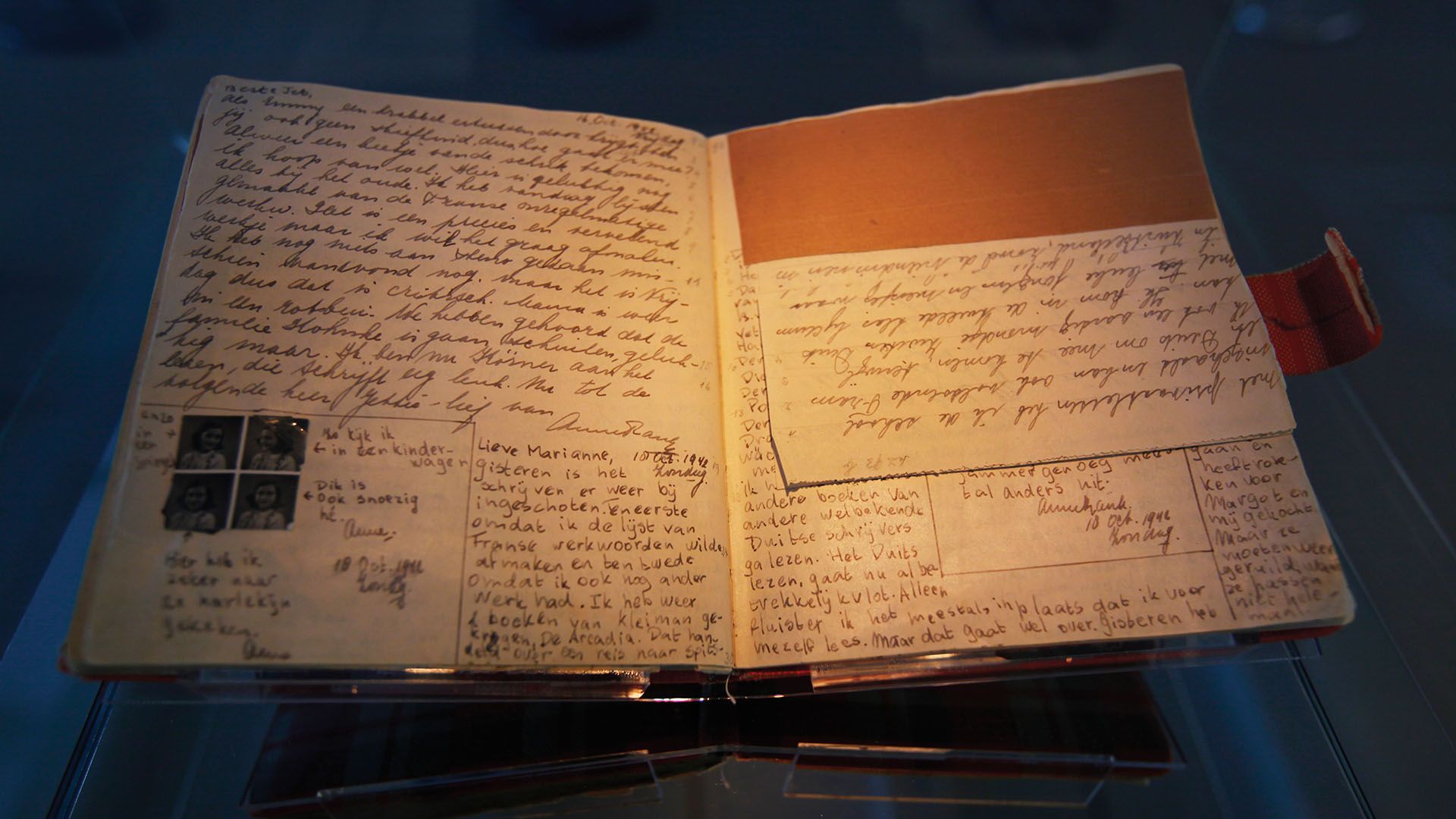

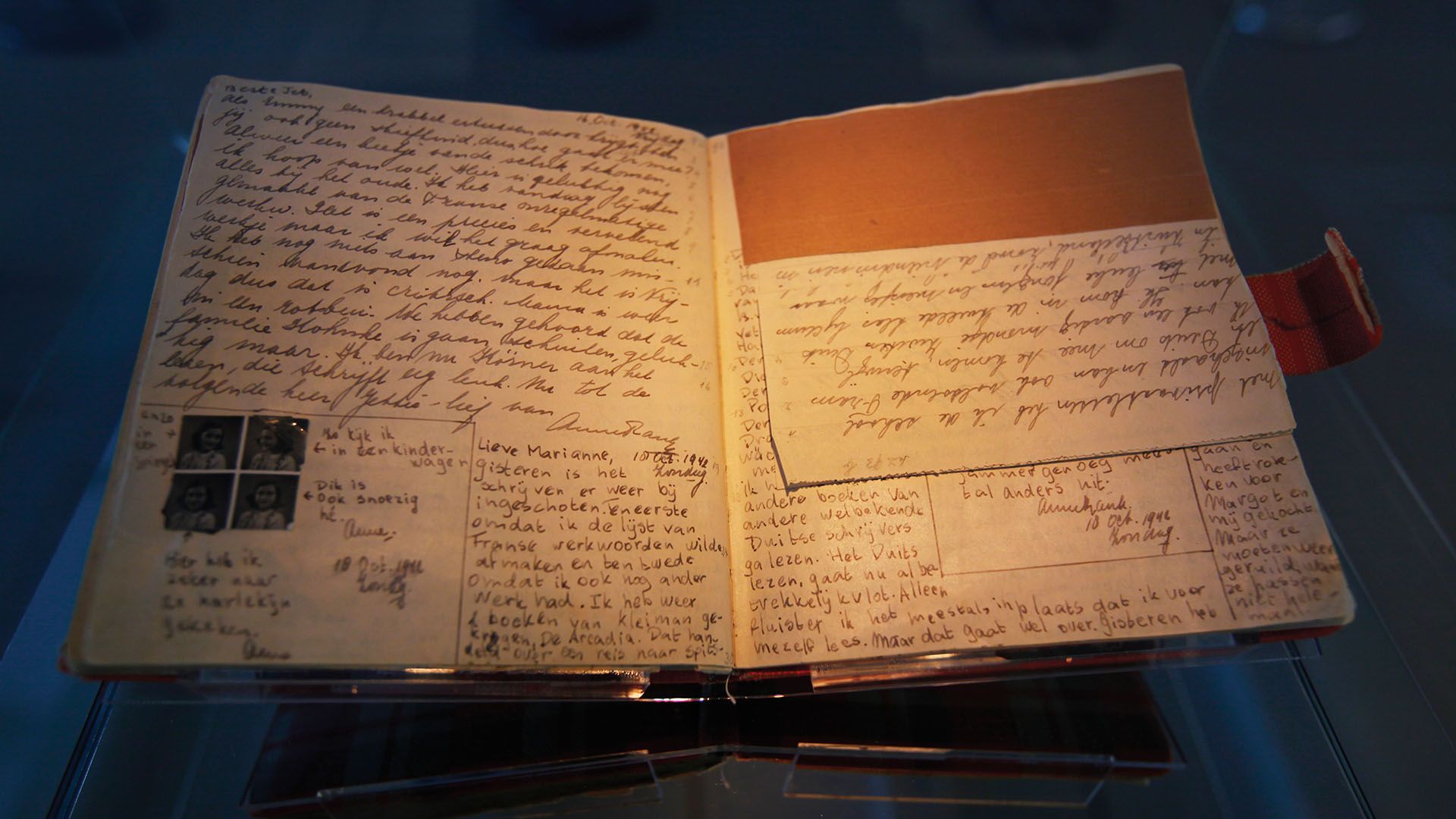

隠れ家での生活は2年間に及び、その間、アンネは隠れ家での出来事や思いを日記に書き続けました。日記は一家が逮捕された後、父オットーの会社の社員で、隠れ家住人の生活を支援していたミープ・ヒースという人がこれを発見し、戦後まで保存していました(写真は、日記の原本(C)airfrance.com)。

家族の中でただ一人戦後まで生き延びたオットーは、ミープからこの日記を手渡されます。そして、娘アンネの「戦争と差別のない世界になってほしい」という思いを全世界に伝えるため、日記の出版を決意。1947年にオランダ語の初版が出版されました。今では60以上の言語に翻訳され、2500万部を超える世界的ベストセラーとなっているのはご承知の通りです(写真は、アンネ・フランクの家のそばの公園に立つ「アンネの像」)。

ヒトラーという狂信的な独裁者がユダヤ人迫害を生み出したと言われていますが、そのヒトラーを生んだのは、普通のドイツ国民でした。第一次大戦の敗戦で経済が疲弊する中、ドイツ国民は民主的な選挙でこの独裁者を当選させたのです。一時の国民的熱狂が、その後どんな悲惨な結果を生んだのかという教訓を私たちは忘れてはなりません。このことは今の日本にも当てはまるような、そんな危うさを感じるのは僕だけでしょうか。

いずれにしてもアンネのような人種的偏見に基づく悲劇(迫害)は、もう二度と繰り返してほしくない歴史です。我々は歴史を教訓、鏡として学ぶべきでしょう。

<14回目に続く>

※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク 「旅は楽しい」 からお読みになれます。

こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

おそらく私と同様、皆さんも「キリスト教のことは難しくてよく分からないぞー」とおっしゃるでしょう。私にも理解不能の部分もありますが、少し歴史的背景も含めて、出来るだけわかりやすく説明してみたいと思います。

プロテスタントによる宗教改革はドイツのマルティン・ルターをもって始まると一般には言われ、カルヴァンは、第2世代の宗教改革者と位置づけられています。カルヴァンはジュネーブに住むフランス人亡命者でした。ルターの行った宗教改革活動の場は、主に領主の支配権が強い農村地帯でしたが、ジュネーブは商人の力が強く、自治独立を求めて、カトリックを信奉する神聖ローマ帝国(ハプスブルク家)と争っていました。

カルヴァンは1536年、『キリスト教綱要』を出版。 徹底した聖書中心主義に基づき、伝統的なカトリック教会を批判して、「神の絶対的な権威を強調し、神による救済は予め定められている」という「予定説」を主張し、信者には「クリスチャン生活の実践」を求めました。

カルヴァンはまた、「人間の神への絶対的服従は、現世の天職に励むことでしか示すことはできない」と説きました。そして「職業は神から与えられたものである」とし、得られた富の蓄財を認めます。

このようなカルヴァンの教えは、西ヨーロッパの商工業者=中産階級に支持されて商業発展のよりどころにもなり、この結果、近代資本主義が生まれたとも言われています(写真は、アムステルダム中央駅の向かいにある「聖ニコラース教会」。1887年の建立。聖ニコラースは「船乗りたちの守護聖人」ですが、サンタクロースの元祖ともいわれています)。

カルヴァンは有力商人の支持を得て、宗教(教会)改革を実現させます。宗教と政治、教会と国家を機能区分し、質素で禁欲的な生活を推奨しました。オランダは「カルヴァン主義」に基づき、世界で初めて市民社会を実現した国とも言われています。

一方、商人たちは「神に救われる人間は、禁欲的に天命を務める人間のはず」と信じて、仕事に励みました。増えた収入も享楽目的には使わず、更なる仕事のために使いました。その結果、オランダは東インド会社による交易で世界的な海洋帝国を築きます。商業を通じ国際的に信者が拡散していきます。カルヴァン派はフランスでは「ユグノー」、イギリスでは「ピューリタン(清教徒)」などと呼ばれました。

ただし、プロテスタントのカルヴァン派(主義)が誕生させた国とも言えるオランダですが、オランダ人の現代の信仰観はちょっと変わった状況になっています。オランダ中央統計局の調査(2015年)によれば、キリスト教(カトリック24.4%,プロテスタント15.8%),イスラム教(4.9%),ヒンズー教(0.6%),仏教(0.5%),無宗教・その他(53.8%)です(昔はもっとプロテスタントの比率が多かったそうですが…)。

「あれ? カトリックの方が多いの?」と思われるかもしれませんが、これは1581年のネーデルラント連邦共和国独立まで、熱心なカトリックでもあったスペイン・ハプスブルグ家に長く支配された影響が今も色濃く残っている証でしょう。しかしそれよりも注目すべきは、統計の最後の「無宗教・その他」が過半数を占めていることです(写真は、アムステルダム中心部にある「新教会」。15世紀の建立。歴代オランダ王の戴冠式が行われる由緒正しき教会なんだとか)。

現地に住む日本人の方の話によれば、「現代のオランダ人でキリスト教に信心深い人は年々少なっている。カルヴァン主義はそもそも教会の権威を否定していたから、日曜に教会へ行く人なんて、ほとんどいない。若い世代の宗教離れは今もますます進んでいる」そうです。

しかし、それでもオランダは小国でありながら、昔から移民や迫害された難民を数多く受け入れてきた「博愛と寛容の国」です。募金や寄付にも極めて熱心です。「質素倹約につとめなさい。蓄財することは善である。そして、その蓄財を使って他人を助けることで人は救済される」というカルヴァンの教えは、宗教離れが進む現代でも、オランダ人の心に深くしみついていると言われています。

さて、オランダ滞在5日目。「風車のパブ」見学を終えた僕らは、再びアムステルダム中央駅まで戻ってきました。時間はお昼時。きょうは「欧州最古の中華街」と言われるアムスのチャイナタウンで美味しい中華を食べようということになりました。

アムスのチャイナタウンは、中央駅から南へ歩いてほんの6、7分くらいのエリアにあります(いわゆる「飾り窓地区」のすぐ東側辺りです。通りの表示は、この辺りは漢字併記なのが面白いですね)。

チャイナタウンの中には、こんな寺院のような建物も。

アムスのチャイナタウンはロンドンやニューヨークのチャイナタウンに比べると、かなり小規模でした(神戸の中華街よりも小さいです)。とは言っても、やはり雰囲気はチャイナタウンで、オランダにいることを一瞬忘れてしまいます。

で、僕らがお邪魔したのは、「新皇酒楼(New King)」という広東料理のお店。お昼時ということでほぼ満席状態でしたが、2人なのですぐにテーブル席に案内してくれました。

アムステルダムのチャイナタウンで飲む青島ビールの味わいも格別です。

とりあえず、麺が食べたい!コメの飯が食べたい!ということで、五目焼きそばと焼き飯。当たり前ですが、一皿の量が多い(日本なら2人分くらいの量!)。

店内の壁に、お箸を使う時のマナーというタペストリーが掛けてありました。でも、よく見ると、書かれている言葉は日本語。分かる人は少ないのに、なんで?という感じ。

食事の後は、そろそろ実質最終日ということで、お土産をあれこれ探しに行くことに。まずはムント広場のすぐそばにある、オランダ名産の高級陶磁器「デルフト焼」の店へ。

伝統的な絵柄が多い中、モザイクのようなモダンなデザインが施された「タパス皿セット」を購入。これで€50弱(2枚目の写真は、帰国後実際に盛り付けに使った時の様子)。

その足で、さらにお土産を物色しようと、近くにあった地元の大手スーパー「アルバート・ハイン」に転戦。

オランダ土産と言えば、やはりチーズは外せないということで、結構大量に購入(でも、スーパーだからお値段はめちゃリーズナブル!)。重いお土産は、とりあえずいったんホテルに帰って部屋に置き、再び街へ(街の中心部に位置するホテルを選ぶと、こういう時にほんとに助かります)。

さて、晩ご飯前の本日最後の目的地は「アンネ・フランクの家」。ホテルから西へ歩いて10数分の距離です。アンネ・フランク(Annelies Marie Frank、1929~1945)=写真(画像引用元Wikipedia)=は、言うまでもありませんが、有名な『アンネの日記』の著者として知られるユダヤ系ドイツ人の少女です。 僕自身、子供の頃、親から本を渡されましたが、涙なくしては読めなかった記憶があります。

「アンネ・フランクの家」は今回の旅では、時間に余裕があれば、当日のチケットででも買って行こうと思っていました(第二次大戦と陰惨なユダヤ人迫害の悲しい記憶が染みついた場所なので、観光という雰囲気にはなんとなくそぐわないというか、あまり積極的には足を踏み入れにくい場所というイメージでしたが…)。

来てみると、やはりアムステルダムの観光スポットでは一、ニの人気を争う、世界中から人が集まる場所で、基本、事前予約チケットがないと入場はかなり難しいことがわかりました。

という訳で今回は、時間もないので内部の訪問は断念し、外からだけ見学することにしました。ただし、せっかくの機会なので、アンネ・フランク一家のことを少しはおさらいしておきたいと思います(写真は、アンネ・フランクの家<博物館>の入り口に並ぶ人たち)。

フランク一家は元々ドイツのフランクフルトで暮らしていましたが、第二次大戦中のナチスのユダヤ人迫害が激しくなると、一家でオランダのアムステルダムへの亡命を決意します。

しかし、オランダがドイツ軍に降伏し占領されると、身の危険を感じてアムステルダム市内の、プリンセンフラハト通り263番地の隠れ家で潜伏生活を送るようになりました。それがこの建物です。

この建物の裏につながる「後ろ家」の3階と4階部分に、隠れ家はありました。3階の本棚の裏に「秘密の入口」があり、開けると右手に4階へ上がる階段があります。

食料はレジスタンス活動家であった食料品店から購入していましたが、戦況が厳しくなると、食料や野菜の確保が難しくなってきます。電力も制限されていき、暖房の使えなくなると、厚手のコートを重ね着したりして体を温めました(写真は、「隠れ家」に通じる階段を隠していた本棚 (C)Wikipedia)。

『アンネの日記』は、1944年8月1日の記述を最後にして終わっています。3日後の8月4日朝、フランク一家は、密告を受けて捜索に来たナチス親衛隊(SS)に発見され、一緒に隠れていた他の家族と共に全員が逮捕されます。

アンネは姉のマルゴットとともにベルゲン・ベルゼン強制収容所へ移送されましたが、同収容所の不衛生な環境に耐えぬくことはできず、チフスを罹患したため、1945年3月上旬頃、亡くなりました。まだわずか15歳でした。マルゴットもこの収容所で亡くなりました(写真は、アンネの部屋。(C)画像提供Tripadviser)。

隠れ家での生活は2年間に及び、その間、アンネは隠れ家での出来事や思いを日記に書き続けました。日記は一家が逮捕された後、父オットーの会社の社員で、隠れ家住人の生活を支援していたミープ・ヒースという人がこれを発見し、戦後まで保存していました(写真は、日記の原本(C)airfrance.com)。

家族の中でただ一人戦後まで生き延びたオットーは、ミープからこの日記を手渡されます。そして、娘アンネの「戦争と差別のない世界になってほしい」という思いを全世界に伝えるため、日記の出版を決意。1947年にオランダ語の初版が出版されました。今では60以上の言語に翻訳され、2500万部を超える世界的ベストセラーとなっているのはご承知の通りです(写真は、アンネ・フランクの家のそばの公園に立つ「アンネの像」)。

ヒトラーという狂信的な独裁者がユダヤ人迫害を生み出したと言われていますが、そのヒトラーを生んだのは、普通のドイツ国民でした。第一次大戦の敗戦で経済が疲弊する中、ドイツ国民は民主的な選挙でこの独裁者を当選させたのです。一時の国民的熱狂が、その後どんな悲惨な結果を生んだのかという教訓を私たちは忘れてはなりません。このことは今の日本にも当てはまるような、そんな危うさを感じるのは僕だけでしょうか。

いずれにしてもアンネのような人種的偏見に基づく悲劇(迫害)は、もう二度と繰り返してほしくない歴史です。我々は歴史を教訓、鏡として学ぶべきでしょう。

<14回目に続く>

※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク 「旅は楽しい」 からお読みになれます。

こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

PR

X

Comments

Free Space

▼Bar UKでも愛用のBIRDYのグラスタオル。二度拭き不要でピカピカになる優れものです。値段は少々高めですが、値段に見合う価値有りです(Lサイズもありますが、ご家庭ではこのMサイズが使いやすいでしょう)。

▼切り絵作家・成田一徹氏にとって「バー空間」と並び終生のテーマだったのは「故郷・神戸」。これはその集大成と言える本です(続編「新・神戸の残り香」もぜひ!)。

▼コロナ禍の家飲みには、Bar UKのハウス・ウイスキーでもあるDewar's White Labelはいかが?ハイボールに最も相性が良いウイスキーですよ。

▼ワンランク上の家飲みはいかが? Bar UKのおすすめは、”アイラの女王”ボウモア(Bowmore)です。バランスの良さに定評がある、スモーキーなモルト。ぜひストレートかロックでゆっくりと味わってみてください。クールダウンのチェイサー(水)もお忘れなく…。

グラスタオル Mサイズ クールグレー 40×70cm BIRDY. Supply【追跡可能メール便 送料無料】

価格:2090円(税込、送料無料)

(2021/5/18時点)

神戸の残り香 [ 成田一徹 ]

価格:1980円(税込、送料無料)

(2021/5/29時点)

あす楽 時間指定不可【送料無料】 デュワーズ ホワイトラベル 40度 700ml×12 40度 1ケース12本入 スコッチ ウイスキー ホワイトラベル DEWARS RSL

価格:13794円(税込、送料無料)

(2021/5/29時点)

ボウモア 12年 700mlアイラ スコッチ シングルモルト whisky_YBW12 [likaman_BO12][ウイスキー][ウィスキー][長S]

価格:3102円(税込、送料別)

(2021/11/29時点)

Freepage List

Bar UK・ドリンクメニュー

Bar UK・フードメニュー

Bar UK 写真日記

リカル連載「カクテル・ヒストリア」

連載「禁酒法時代の米国ーー酒と酒場と庶民のストーリー」

連載「今宵も、BARへ」ーー私的入門講座20章

歴史に残る偉大なバーテンダーたち

Harry's ABC of Mixing Cocktailsの中身とは?

【改訂新版】カクテルーーその誕生にまつわる逸話

【復刻連載】『カクテル(混合酒調合法)』&『コクテール』

カクテルの知識【必読】シリーズ

ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の世界(1)

成田一徹プロフィール

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(1)

ITTETSU GALLERY 案内(1)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(2)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(3)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(4)

ITTETSU GALLERY 案内(2)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(5)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(6)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(7)

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の世界】作品一覧

Bar UK 毎月の店休日

知っておきたい法律知識

言葉の玉手箱

旅は楽しい

おすすめミステリー

忘れ得ぬ人たち

おすすめ旨い店

これまでに登場したBar

「続^8・実山椒のし…

New!

はなだんなさん

LADY BIRD の こんな… Lady Birdさん

きのこ徒然日誌 … aracashiさん

きんちゃんの部屋へ… きんちゃん1690さん

猫じゃらしの猫まんま 武則天さん

久里風のホームページ 久里風さん

閑話休題 ~今日を… 汪(ワン)さん

BARで描く絵日記 パブデ・ピカソさん

ブログ版 南堀江法… やまうち27さん

イタリアワインと音… yoda3さん

LADY BIRD の こんな… Lady Birdさん

きのこ徒然日誌 … aracashiさん

きんちゃんの部屋へ… きんちゃん1690さん

猫じゃらしの猫まんま 武則天さん

久里風のホームページ 久里風さん

閑話休題 ~今日を… 汪(ワン)さん

BARで描く絵日記 パブデ・ピカソさん

ブログ版 南堀江法… やまうち27さん

イタリアワインと音… yoda3さん

© Rakuten Group, Inc.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2013ca2b.301d3381.2013ca2c.4357ce87/?me_id=1384774&item_id=10000198&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbarandwine%2Fcabinet%2F20200525-02%2Fgtm-cg.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fcf0d22.4361edb8.1fcf0d23.5e36bb19/?me_id=1213310&item_id=11576359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3430%2F34300346.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c1da8.7c40f7cb.203c1da9.828bc973/?me_id=1322933&item_id=10004340&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhisky%2Fcabinet%2Fitem-logo%2F510048-12.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c1da8.7c40f7cb.203c1da9.828bc973/?me_id=1322933&item_id=10002983&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhisky%2Fcabinet%2Fitem%2F510135_box.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)