2008年01月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

寒さにめげず

よそのお宅から頂いてきた菊。これは鉢植えなのだが、ひょろひょろと伸び、12月頃になってから咲く。これがこの寒さにもめげず、まだ咲いている。品種改良で寒さに強くしてあるのだろうか。強靱な菊だ。

2008.01.31

コメント(4)

-

今朝の丹沢山塊

今朝、富士が雲の中で見えず、しかしその右隣の大山・丹沢の山々は綺麗に見えていた。先日よりもすこし雪が積もったような感じだ。写真にある丹沢山・蛭が岳はいわゆる丹沢主脈という尾根で最高峰が蛭が岳(1672m)、これは丹沢山塊の最高峰でもある。この尾根は神奈川県の水道の水源でもある道志川の青根というところに降りる。健脚の人は夜行日帰りで縦走するコースとなっている。かってはよく行ったコースだ。夏の夜など仏法僧の声が響く尾根だったが、今はどうだろうか。

2008.01.27

コメント(2)

-

ブレッド城へ

(12月7日)(クロアチア・スロヴェニア旅行の続き)ブレッド湖にあるただ一つの島ブレッド島上の聖マリア教会からまた手漕ぎボートで船着き場に戻り、そこから湖を一周するようにバスに揺られ湖畔の丘の上にあるブレッド城に向かう。途中、部落に入ると道が細くなり、左側に鉄道の線路が見えてくる。間もなく小さな駅が現れた。この鉄道はオーストリアのザルツブルグへ行く路線とのことだ。バスは山の中の坂を上がっていく。お城の入口直下でバスを降りる。徒歩で坂を上りやがて小さな城門をくぐる。城壁の上には射手のための窓(銃眼)だろうか、ずらりと並んでいる。また城壁にある居住区の窓の扉のデザインがすばらしい。これを閉めたら室内側はどのような感じになるのだろう。ひとまず湖を見渡せる場所へ行く。湖側の低い城壁から先程の聖マリア教会が霧に霞んで幻想的な姿を見せていた。また船着き場方向も朝霧に霞んで何かお伽の国ような感じだ。森がちょうど島のように浮かんで見える。素晴らしい眺めだ。さらに階段を上るとゴシック様式だろうかきれいな建物が並ぶ広場に出る。向かって右には2本の長槍に支えられたロマネスク調の幌が入口を飾るワインバーがまたその隣には同じような装飾のレストランがある。蔦が絡まった石壁にある窓がまたまた綺麗にデザインされていた。良く見ると模様はきちんとシンメトリーになっているのが分かる。この建物の2階には博物館があり、中世の刀剣や銃器、貨幣などが展示されていた。壁には新しく描かれたと思われるフレスコ画が中世の雰囲気を醸し出し、また天使に囲まれた豪華な聖人の像なども飾られていた。ひとしきり見学の後、お城の雰囲気が一杯の2階のレストランで昼食を摂る。ここで出された大きな鱒のソテーはなかなかの味だった。ワインやビールがすすむ。帰りに下の丸屋根の塔に入る。ここはかっての監獄だったそうだが、今は古い印刷機を使って版画風の印刷物を刷る工房になっている。お客のリクエストに応えていろいろな版を付け替えて印刷していた。城門のそばから神父様なのだろうか、出てきて気軽に記念撮影に応じていた。ここからブレッドのダウンタウンが良く見渡せる。素晴らしい風景に名残を惜しみながらバスへと向かう。昨日通過した国境を通ってクロアチアに戻り、その後進路を西にとってアドリア海沿いに展開するダルマチア地方のプリトヴィツェに向かう。今夜はそこで一泊。明日は大小16の湖と92カ所の滝がある世界遺産のプリトヴィツェ湖群国立公園を散策することになっている。

2008.01.26

コメント(2)

-

今朝の富士

しばらくぶりの富士だ。富士の隣の大山や丹沢山塊には薄く雪が積もり、冬の山らしくなった。大山の右上にはこれも薄く月が残っている。今朝はすこぶる寒い。寒風にさらされ、シャッターを押す指がこちこちに固まっていた。

2008.01.25

コメント(2)

-

初雪

今朝起きて二階の窓を開けたら外は銀世界だった。雪がどんどん降っている。ただ道路にはまだ積もっていない。それでも屋根や庭木の枝は白くなっている。11時頃には雨に変わってしまった。今年の初雪だった。

2008.01.23

コメント(2)

-

片岡球子画伯 逝く

今朝のTVで片岡球子画伯の訃報を知った。その時、画伯が教えていた女子美大でのエピソードを紹介していた。学生が描いているのを見て、「何を描いているのですか?」と問いかける。学生は「花です」と答えたという。その時画伯は「そんな偏ったのではなく、地球全体を描きなさい」と言ったという。画伯の面構や浅間山などの火山の絵を見ると、外観ではなくその中から何かが出てくるような迫力を感ずる。ただ単に花を写生するだけでなく、その中に自分が感じた花の生命を描き込みなさいと言ったのではないのかなと思う。新聞には画伯の小さな顔写真が載せられていた。それを見ると頬はふっくらと盛り上がり、眼鏡は掛けているものの穏やかな目つきのお顔だった。60数年前、私が通っていた横浜市立大岡小学校の先生をしておられた当時のすこぶる厳しい顔はもうそこにはなかった。太くて短い足で廊下を肩を揺らして歩かれた迫力ある「片岡の練馬大根」先生はもういない。享年103歳。年齢的には何ら不足はない。芸術院会員、文化勲章受章と数々の栄誉を受けられ、何よりも自分が描きたい絵をずっと描いてこられたことから、もう思い残すことは無かったのではと拝察する。画伯の、先生の、ご冥福を心よりお祈りする。

2008.01.22

コメント(0)

-

スロヴェニア ブレッド湖へ

クロアチア・スロヴェニア旅行の第3日目(12月7日)。物凄い朝焼けを見て、今日のお天気を気遣いながらバスですぐそばのブレッド湖へ向かう。今日のガイドさんは現地の中年女性。なかなか愛嬌のある方だ。10分も乗っただろうか、湖のボートの発着場に到着。これから行く湖の中のただ一つの島ブレッド島と聖マリア教会の尖塔が見える。教会からは朝餉だろうか、白い煙が一筋上がっていた。そこへ水鳥の一群がす~いす~いと我々を歓迎するかのようにやって来た。瀟洒な建物が見え、その向こうには雪を頂いたオーストリアとの国境に近い山々、そしてその左、対岸の丘の上にはブレッド城の茶色の建物も見えている。我々一行30名は2艘のボートに分乗する。船頭さんによる手漕ぎボートだ。聞こえるのは櫂の音のみ。すごく静かですいすいと進む。折にふれて話すガイドの声も良く聞こえる。我々の船頭さんはこの人。楽しそうに漕いでいる。移り変わる風景に夢中になり立ち上がって写真を写そうとした。途端に船頭とガイドに注意される。転覆する恐れがあるので立ち上がらないようにと。ガイドからはそういう人を監視するためにも私がいるのだとも笑いながら言われてしまう。そういえば全員ライフボートジャケットなどは全然着けていない。鏡のような湖面を20分ほどで島に到着。そこからはユリアン・アルプス方向の景色が綺麗に映っていた。階段を上りきると真正面にはあの白い塔が真っ先に眼に入ってくる。その左側には先程煙が出ていたと思われる家屋があり、側面には大きな紋章が描かれている。ここを支配していた貴族の家紋だろうか。そして通路を挟んで反対側には品の良い女性の像が立っている。この教会は8~9世紀に出来たもので、17世紀に現在の白い塔を持つバロック様式の教会に改築されたとのこと。教会の入口には十字架のキリスト像があり、その右下はかっての入口のようだ。入口の上には改修する前の古い建築の一部を示しているようだ。主祭壇には幼いキリストを懐いたマリアの像が祀られ、その両側には11世紀のブレッド領主ヘンリック2世夫妻の肖像が飾られている。主祭壇より入口側を振り返ると小さなパイプオルガンがあり、その下には割合新しい壁画がびっしりと描かれている。このオルガンは現在でもミサの時は勿論、結婚式にも使用しているとのこと。結構この教会で結婚式を挙げるカップルが多いようだ。横の壁には相当古い極彩色のフレスコ画が残っていた。教会の中央には天井から一本のロープが垂れ下がっていた。これは鳴らすと願いが叶うという言い伝えの鐘からのもの。皆さんお行儀良く自分の順番を待つ。沢山願いごとがあるようだ。綺麗な澄んだ音が鐘楼から聞こえてくる。トップシーズンだと長蛇の列で自分の番が来るまで時間が掛かるとのこと。今回は我々だけ、皆さん十分堪能された模様。表へ出てこれから向かうブレッド城方面を見る。だいぶ雲が垂れ下がってきて、お城の方は煙っている。お土産店により、この島で採れたという蜂蜜を買う。上にかぶせてある布には、茶色に染めた蜜蝋にこの教会の姿が焼き印されていた。再び手漕ぎボートでブレッドの町へ。木立の間を歩く親子ずれの後ろ姿がとても印象的だった。平和な姿だった。

2008.01.20

コメント(2)

-

今朝の富士

朝、みのもんたの番組で富士が綺麗に見えるという。飛び起きて偵察点へ見に行ったが雲が山全体を覆っていて見えなかった。その後ホームセンターに買い物に行った。そこから薄いが富士が見えている。10時ちょっと過ぎ。あれから雲が移動したのだ。ちょうどコンパクトデジカメを持って来ていたので、駐車場の脇から写してみた。コンパクトデジカメのAFは被写体のコントラストで行うのでこの程度の明暗では富士に焦点が合ってくれない。仕方がないので手前に焦点を合わせることになる。絞りもシャッター速度も全部お任せなのでピンぼけの富士になってしまった。薄い富士だが久しぶりに全容を現してくれた。

2008.01.19

コメント(2)

-

リコーダーの練習

今日は一日中仕事でPCと向き合っていた。やっと夜8時半頃一段落したので気分転換にリコーダーの練習をすることにした。バスリコーダーはさておき、テナーリコーダーを組み立てる。まずはスケールから。上の高い音を注意深く聴きながら吹く。その後レッスン曲のテレマンのトリオ ト短調のテノールパートを練習。これも上のE、Es、F、Gの時の指がずれないよう注意して吹く。その後、メトロノームで機械的にテンポを合わせて演奏してみた。何とか音も良くなってきたようだが、油断すると高い音が上ずって気持ちの悪い音になってしまう。でもだいぶ良くなってきたと自画自賛。アルトリコーダーに持ち替えて、これもテレマンの変ロ長調ソナタを吹いてみる。もう時間もあまりないので、第2楽章でいつも失敗しやすいところを取り出して練習。でもつっかかるところを気にするとどうしてもそこで指が萎縮するのかおかしくなる。テンポを抑えてゆっくり吹くときは良いのだが、テンポを上げて何回か吹くとまた戻ってしまう。そこでピアノのハノンの練習の時のように、最初の音を付点で引っ張ったり、次の音を付点にしたり、全体をスターカットにしたりして、指の動きを一様でなくしてみた。すると効果があるようだ。指が一様の動きでなくなるので臨機応変に動くようになり、突っかかる癖がとれるようだ。また次の時も試してみよう。続いて第4楽章を練習。やはり速い楽章が気になる。かくして制限時間(自分で決めている)の10時とあいなり、練習終了とした。今日はバスリコの練習はなし。

2008.01.18

コメント(2)

-

スロヴェニアの朝

12月7日。スロヴェニア ブレッドの夜明け。ホテルのベランダより東の空を見る。綺麗な空、ほのかに明るくなってきた。ところがしばらくすると朝焼けが! そして徐々に拡がってきた。時間が経つにつれ東の空全体が真っ赤に! 凄い朝焼けだ。朝焼けはお天気が悪くなる前兆。ちょっと不安になる。しかし、真正面に湖面がかすかに見えるブレッド湖の方向や、その右手すぐそばの教会や教会の右の山上にあるブレッド城は綺麗に見えている。スロヴェニアは、西にイタリア、北にオーストリア、東にハンガリー、北にクロアチアと国境を接している。そしてここブレッドはイタリア特にオーストリアとの国境に近いところだ。大まかに言えば、ホテルから見えるブレッド湖の方向がイタリア、ブレッド城の方向がオーストリアになる。スロヴェニアについて概観してみると、スロヴェニア人は歴史上自らの国を持つことはなかった。8世紀の中頃フランク王国の支配を受け、その後13世紀中葉に神聖ローマ帝国が形成されるとその支配下となり、さらに第1次世界大戦まではオーストリア ハプスブルグ帝国の支配が継続した。その後セルビア王国中心の第1のユーゴの一員となったが、1941年ナチスドイツに占領される。第2次世界大戦後チトー率いる自主管理社会主義の第2のユーゴで連邦中の共和国を経て、1991年6月独立を宣言した。すぐユーゴスラヴィア連邦軍が軍事介入したがスロヴェニア軍に敗退し、念願の独立となった。スロヴェニア人にとって史上初の自分の国の誕生となった。スロヴェニアはクロアチアとともに連邦中の先進共和国であり、連邦中最大の経済力を保持していた。また民族的にも均質性が高く、スロベニア人が全人口の91%(1981年調査)を占めていた。これらがユーゴスラヴィア連邦の権限を強めようとする中で、独立の大きな原動力になったのではなかろうか。(岩波新書 柴 宜弘著「ユーゴスラビア現代史」を参考とした)朝食後、あまり時間はなかったが、ホテルの廻りを少し歩いてみた。ホテルの玄関を出たところから見える家々は裕福そうな家が多かった。またちょっと歩いたところには改装された白い壁に1903年開業と大きく書かれたパブが眼に付いた。その左隣も何かのお店のようだ。このお宅は2階の壁にいろいろな飾り付けがある。この辺りは新しく開発された地域なのだろうか、新しい家々が眼に付く。もっともここブレッドはこれから行くブレッド湖が国内有数の観光地であり、世界各国から観光客が訪れるので、経済的に豊かなのだろう。

2008.01.17

コメント(2)

-

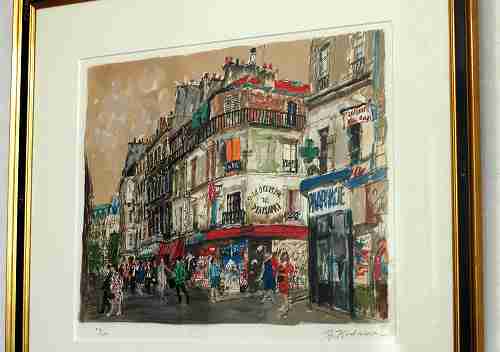

今月の玄関の絵

新年なので賑々しい絵をと思って、パリの街の絵の第一人者だった故児玉幸雄画伯のパリの街角(リトグラフ)を飾ってみた。ちょっとした街角だが、パリの街の華やかさがよく出ていると思う。

2008.01.14

コメント(2)

-

今年のリコーダー初レッスン

作夜はリコーダーのレッスンに行って来た。今回はテノールリコーダーの初レッスン。今までテノールは吹いていないかった。楽器は数年前にKUNG社CLASSICAモデルのパリサンダーを買って、一応馴らしだけはしておいたが、これを使って楽曲を吹いたことはなかった。今年は合わせものをしましょうということで、テレマンのトリオ ト短調をやることにして、テノールのパートを担当することにした。まず笛をちょっと貸してみてとのことで、先生が私の笛を吹いてチェック。「おぉ、いい音じゃないですか、これは良い笛ですね」と。私「サミングする上の方の音がひっかって気に入らないんです」。先生「テノールはみんなこんなものですよ。低い音の笛は高い音が出にくいんです。吹いているうちに段々良くなるでしょう」と。これで気分的にだいぶラクになった。レッスンはト長調のスケールから。音を震わせないようにと注意を受ける。おっかなびっくりで吹いているので、どうしても息が薄くなり、変なヴィヴラートが自然に掛かってしまうようだ。「ヴィヴラートが掛かって音が上ずってしまうので、もっと思い切って息を入るように。息が笛に直接ぶつかるようになってしまうので、もっと笛の下に息を通す感覚で!」とまたまた注意される。おぉ、それでは歌の場合と全く同じじゃん。歌の場合も声帯の下を通すような感覚で息を入れて発声するように、言われている。その様な感覚・要領でテノールリコーダーに息を入れて吹いてみる。なんと素晴らしい音だ。音もぶつぶつ切れずにつながって出てくる。あとは指の位置だ。Fの音の場合、下のFでも上のFでもそうだが、右手の人差指がちょっと右にずれて指穴を完全にふさがないようだ。それで音が上ずってしまう。ただテノールの場合は相当指の間隔を広げないといけない。まだそれがきっちりと行われていないのでどうしても音程が狂ってしまう。ここは最大のチェックポイントだ。このあと、トリオの第1楽章を吹いてみる。音に神経を相当集中させて吹いた。これが当たり前なのだろうが、演奏は相当の注意力が必要だ。だが上のB♭がなかなか鳴ってくれない。第1楽章を都合4回ほど演奏してみる。でもなんとかまともな音で鳴るようになってきたので嬉しい。サミングして出す高い音もだいぶ気にならなくなってきた。ただテノールリコーダーの場合は吹き方によって音に相当幅が出てくるのでなかなか難しい。テノールを吹いた後のアルトリコーダーは何と楽なことか!そういう意味でもテノールに挑戦して良かった。

2008.01.13

コメント(2)

-

ロウバイとカマキリの卵

散歩の途中にあるロウバイ(蝋梅)の木。花がだいぶ開いてきた。去年の実もまだ残っている(画面の左下)。今年は開花が早いのかと思って過去の写真を調べるがあまり変わりはないようだ。花の写真を写しながら枝をたどっているうちに、寒天状のものがついているのを発見。カマキリの卵だ。カマキリが孵化する頃は、葉が茂り丁度良い隠れ家になるのだろう。ここから小さな可愛いカマキリが沢山生まれそうだ。

2008.01.13

コメント(2)

-

ザグレブからスロベニア ブレッド へ

(12月6日)遅い昼食を摂り、午後2時頃ザグレブを発つ。ザグレブの郊外は広大な畑が拡がっていた。画面右側には新しい大きなアパートが見える。田園風景の中をバスはスロベニアへとひた走る。遠くにクロアチアの村落が見えては消え、消えては見えてくる。ふと見ると高速道路の脇にはひた走るバスの影が。太陽はだいぶ西に傾いてきたようだ。やがて国境へ到着。運転手と添乗員が全員のパスポートを持って事務所を往復。次はスロヴェニア国境へ向かう。ところが前に変な車がいるらしいということでなかなか進まない。30分ほど停車していただろうか、やっと入国管理のゲートへ進めた。ここでは下車して、一人一人パスポートを警察官のところへ持参してチェックを受ける。パスポートを機械にかざして正規のものかどうかチェック後、写真と本人とを見比べて入国が許可される。でも若い綺麗な女の子だったのが救いだった。クロアチアの通貨はクーナだったが、スロヴェニアはユーロ加盟国なのでユーロとなる。クーナは通用しない。休憩室には通貨の両替機があったが、円は扱っていなかった。国境を出たところだったろうか、バスの間近に可愛い農民の人形が飾られた事務所のようなところがあった。入口にはこの辺で穫れた野菜のサンプルなのだろう、いろいろな野菜が飾ってあった。またしばらく田園の中を走る。家々が見える。何かスロヴェニアの家は大きく綺麗な感じがする。陽もだいぶ落ちてきた。そしてついに落日。暮れかかった村が見えてきた。曲がりくねった道。ライトをつけた車が通る。彼方の山の上には教会が。絵になる田園風景だ。いいねぇ!そしてとっぷりと日は暮れていった。ブレッドには6時頃着いたのだろうか。田舎の町だ。

2008.01.12

コメント(2)

-

リコーダー・オーケストラのお吹き初め

昨日は今年初の練習日だった。「おめでとうございます。本年もよろしく~」の挨拶で始まり、配られた楽譜よりマスカーニのカバレルヤ・ルスチカーナの間奏曲が選ばれ、これをSATBの4部で合奏。本年の書き初めならぬお吹き初めの始まり。前半と、後半は2つに分け、3つの部分について練習していく。前半はソプラノの5連符をタンギングなしのレガートで吹くところがちょっと難しいかな。後半の前半分にアルトが弦のピチカート風に休止符の入ったアルペジオを演奏するところがちょっと難しいかな。でもバスを除いた各パートにはメロディが回って来るので楽しそう。バスは割合簡単で楽ちんだ。しかも和音の響きが素晴らしいので実に楽しい。これで何とか出来上がってしまった。次回はプッチーニのジャンニ・スキッキより「私のお父さん(O mio babbino caro)」をやるとのこと。かくして新年のお吹き初めは無事終了。あとはお茶と、おしゃべり~!

2008.01.11

コメント(0)

-

ザグレブのトラムの集電システム

いつもコメントを頂くTouemonさんからトラムの集電システムはどうなっているのか、写真では架線も見当たらないしという鋭い質問を頂いた。ブログに載せる写真はファイルサイズを極限ぐらいまで小さくしてあるので細かいところは見えない。しかも私はそのような観点から観察していなかったのでいい加減な回答をしてしまった。そこで改めてトラムの写真を選んで拡大してみた。するとちゃんと架線が張られ、パンタグラフではないがコレクティング・バーとでもいうのだろうかトラムの屋根に集電装置が付いている。したがってオーソドックスな電車の形態だ。だが、子供達を乗せて走っているクリスマス・ヴァージョンの車輌の方はどうなのだろうか?写真を見る限りでは、車輪はゴムタイヤのようだし、屋根に集電装置も見えない。なのでバッテリー車か、ジーゼルエンジン車かと思う。しかし、ひょっとして集電装置は見えなかっただけで、車輪も導電性ゴムだったりするのかも。あるいはレール上をこするシューが出てくるのかも知れない。走っているときはかなりのスピードでレールの上を走っていた。そちらに夢中になって見ていて、架線の方は見ていなかったな。結論として、クリスマス・ヴァージョンの車輌の方は分からない~

2008.01.11

コメント(2)

-

共和国広場にて

共和国広場で1時間ほどの自由時間となった。この共和国広場はイエラチッチ広場とも呼ばれ、市民の憩いの場所で、ザグレブの一番の繁華街のようだ。この広場にはシンボルのイエラチッチの銅像がある。イエラチッチについての詳しいことはよく分からないが、1848年の三月革命の際に活躍したクロアチアの英雄のようだ。この銅像と右上に見える広告板の人物との対比が面白い。銅像の台座に名前が刻まれている。イエラチッチとはこのようなスペルなのだ。このイエラチッチという名前で思い出した人がいる。それはN響の名誉指揮者だった故ロブロ・フォン・マタチッチだ。調べてみるとやはりクロアチア人だった。ハゲタカのような目つきで、堂々とした体から振り下ろされるノンタクトの指揮はやはり堂々とした音楽を流れ出させていたように思う。特に1984年N響とのブルックナーの第8番(ノバーク版)は超弩級の名演として語り継がれているとのこと。さて、グラデツの丘から下りてくるときに世界最短のケーブルカーの駅があった。それを今度は下から眺めようと、ちょっと戻る。昔、1960年初頭にアメリカで世界最短の鉄道というのを見た。ロサンジェルスのOlive streetから高台にある次のHill streetに上り下りする電車だ。帰国してから、これが世界最短の鉄道であることを日本交通公社発行の案内書で知る。それから約20年経った1980年にロサンジェルスに寄ったので、そこへ行ってみた。20年間で彼の地も大きく変わっていた。その鉄道は何処にも見当たらなかった。近くにいたお年寄りに尋ねても全然知らないという。そんなことでこのザグレブのケーブルカーが世界最短になったのかも知れない。時間の関係で乗車は諦め写真だけにした。もっとも1分ぐらいで上に着いてしまうようだが。共和国広場に戻る途中のイリッツァ通りには、電車すれすれのところで辻音楽師がヴァイオリンを弾いていた。雑踏に紛れて音は良く聞こえずあまり印象に残っていない。共和国広場には沢山の店が出ていた。今日12月6日はカソリックの祭日(聖日?)聖クラウスの日(セントクラウス・デイ)なのだそうで、そのお飾りを売る店も多く見られた。これは木に吊下げるのだろうかハート型のふわふわした飾り、表面には文字が刺繍されている。こちらはいろいろな種類のキャンドルのお店と花屋さんだ。この聖クラウス(正しくは聖二クラウス)は子供の守護者とされていたため、ベルギーやオランダなどでは12月6日に子供にプレゼントを贈る習慣があったそうで、今日も装飾されたトラムの前でサンタ・クロースが一緒に記念写真を写したり、この電車に乗車させて市内を回ったりしていた。なお、25日も聖クラウス・デイだそうで、クリスマスと重なる。セント・クラウス→サンタ・クロースで、サンタさんが活躍することになる。街頭でもクリスマスの装飾が着々と進められていた。トラムの線路を渡ったところにも屋台のお店が沢山並んでいた。その中の一つ。若いおネエさんが店番していたプラスチックの飾り物屋さん。店の前の箱の中にはピチピチしたお魚が沢山入っていた。だが良く見るとそれはプラスチックで出来たお魚。鱗が陽に照らされてきらきら光っていて生きているように見えたのだ。ちょうど日本のレストランのショー・ウインドウにあるお寿司やステーキなどのプラスチック・サンプルと同じ出来なのだ。焼き栗屋さんもヨーロッパでは良く目にする屋台。だがその屋台もグラフティで汚染されていた。今やこのような落書きは世界共通だ。よその国だったが、世界遺産の中の白い壁にもこのような落書きの文字を目にしたことがある。ここからイエラチッチの銅像側をみると、人々の雑踏の上にザグレブ銀行の大きな文字が眼に付く。どの国でも銀行は豪華だ。そちら側にもどり、雑踏をかき分け集合場所の聖母被昇天大聖堂下へ急ぐ。広場から階段を上がったところにあるレストランの前に、荷を頭に載せた女性像があった。この異国情緒が何か違和感を感じて面白かった。ここからは聖母被昇天大聖堂が見える。昼食後、スロベニアのブレッドへ向け、バスで出発。ザグレブに別れを告げた。

2008.01.10

コメント(3)

-

聖マルコ教会から共和国広場へ

「石の門」から聖マルコ教会へ向かう。もうこの辺りはグラデツの丘の上だ。「石の門」を出るとすぐ左側に1335年に開業した薬局がある。今回の旅行の最後に行くクロアチアのドブロヴニク旧市街の薬局に次ぐ古い店とか。そういえば数年前に訪れたバルトの国エストニアの首都タリンに市議会薬局というのがあったが、そこも1300年代の開業ではなかったかと思う。さらに進むと右側に綺麗なモザイク屋根の建物が見えて来た。聖マルコ教会だ。カピトルの丘のランドマークが聖母被昇天大聖堂だが、相対するグラデツの丘のランドマークがこの聖マルコ教会。13世紀に建てられたゴシック様式の教会だが、現在の建物や2つの紋章は1880年に復元されたものとのこと。向かって左の紋章はクロアチア王国、ダルマチア地方、スラヴォニア地方の紋章で、右側がザグレブ市の紋章。道路の左側の角に面白い彫刻があった。多分昔からあったこの像を残してその廻りを壁で覆ったのであろう。この角を左に曲がった右側のレリーフの前で足を止めた。レリーフには NIKOLA TESLA と書かれている。ガイドは「クロアチア生まれのエジソンをも凌ぐ発明家で交流電気を発明した人」と説明した。電気工学を専攻した私にとって初耳の人。「えっ!そんな人いたの?」という感じだ。そこで、このブログを書くに当たって調べたので紹介する。テスラ小伝によると、(前略) 1882年、ブタペスト滞在中に回転磁界の原理を発見したテスラは、これに基づいて最初の実用的な交流モーター(二相誘導モーター)を完成させた。このモーターを三相以上に発展させ、発電機などの関連技術とあわせて体系化したのがテスラの多相交流システムである。 テスラの発明を真っ先に認めたのは、早くから交流技術に取り組んでいた起業家ジョージ・ウェスティングハウスである。ウェスティングハウスはテスラの特許を高額で購入、ここから交流配電網の拡大をめざす二人の同盟関係が始まった。この交流同盟軍に激しく対立したのが、直流による配電システムをすでに推進していた発明王エジソンとその支持者たちだった。両陣営の対立は技術者や企業家を巻き込んでほぼ十年近くにわたって続いた。 世に言う「電流戦争」である。 しかし、テスラのシステムが有名なナイアガラ瀑布発電所に採用されたことで、最終的に闘いは交流陣営の勝利に帰した。 交流システムを完成させたテスラはその後、電磁波の研究に向かい、ここからも数多くの画期的な発明や発見を生んだ。高周波高電圧を発生させるテスラ・コイル、電波を分離する同調回路技術、アンテナ -アース・システムなどは無線電信やラジオ放送の基盤技術となった。 こうした業績に基づいて1943年、アメリカ最高裁はラジオの発明者をマルコーニではなくテスラとする裁定を下した。(後略)今日の世界中の人たちが彼の発明の恩恵を受けているのだ。そして、このブログを書いている今日1月8日は奇しくも彼の死が発見された日。「1943年1月8日の朝、彼の部屋をノックしたメイドに、答えはなかった。……点滅するネオンサイン、轟音を立てる地下鉄、鳴り響くラジオ、何百万家庭の光と動力など、彼が大きく貢献して作った現代の電気の時代のシンボルになったいろいろなものから隠されて、テスラは夜うちに死んだ。生まれたときと同じように静かに……」(ケネス・スウェジー『ニコラ・テスラ』) このレリーフが張られていた建物はニコラ・テスラの記念館なのだろうか。ガイドに確かめ忘れた。さらにこの数軒先にナイーヴアート美術館がある。ナイーヴアートとは硝子絵。硝子の裏側に絵の具を塗り、それを正面から見るあの綺麗な絵だ。この辺りからカピトルの丘方面や下に旧市街の家々が良く見渡せる。小さいが由緒ありそうな教会の横の広場に出て、世界一短いケーブルカーの上駅を横目でにらんで坂を下り、近代的なトラム(路面電車)が走るイリッツア通りに出る。立派な哲学者のような銅像の前を通り、華やかなショッピングセンターの中を抜け、共和国広場(イエラチッチ広場)へとたどり着いた。このショッピングセンターにはネクタイの専門店があった。ネクタイはこのクロアチアが発祥の地だそうだ。ショッピングセンターの天井が豪華で綺麗だった。

2008.01.08

コメント(4)

-

青果市場から「石の門」へ

ザグレブの次の観光場所「石の門」に向かう。青果市場からラディチェヴァ通りに入る。この辺はちょっとフランスっぽい感じだ。クリスマス用の2008と書かれた文字と雪の結晶の装飾が道路を横断して懸かっている。やがてゆっくりした上り坂になる。しばらく行った右手の古びた茶色のビルをガイドが指さしている。見ると女性の像が高いところにあった。これはクロアチアの女性は働き者という女性を賛美した像なのだそうだ。この像の下の部分にも古い彫刻があった。写真をしげしげと見るとこの像の左には数発の弾痕がある。多分内戦時のものなのだろう。また少し行くと面白い看板が眼に付いた。このお店のロゴマークは騎士が怪物と戦っている図になっている。この理由はすぐ分かった。少し先に大きな騎士の銅像があったのだ。この騎士はこの辺りを荒らした竜を退治した英雄で、彼が乗った馬は石造りの竜をしっかと踏みつけていた。退治された竜はこんな顔。この銅像のところを左に曲がり、階段を上がっていくと「石の門」が見えてくる。1731年の大火の折、当時木造だったこの城門が焼け落ちたときも、ここに安置されていた聖母マリア像だけは焼け残るという奇跡が起きた。以来ここを訪れる人が多くなり、このマリア像を納めた礼拝堂に花やロウソクを捧げて祈る人が後を絶えないとのこと。今日も沢山のロウソクが献灯されていた。この門はその後石で固められ、「石の門」という現在の姿になったとのこと。

2008.01.07

コメント(2)

-

ザグレブの青空青果市場にて

カピトルの丘の聖母被昇天大聖堂からバスでちょっと下ったところに青果市場がある。そこで1時間ほど自由行動どなった。広場があり、入口こそ雑貨やお土産を置く店が屋台で並んでいたが、中は新鮮な野菜や果物を豊富に並べた店がびっしりと軒?を連ねていた。どの野菜も果物も彩りよく新鮮そのもの、美味しそう。私たちはハチミツ屋を探し回った。海外旅行でいつも例外なく買うものはその土地の蜂蜜だ。以前南仏のエクサンプロヴァンスの青空市場でもハチミツ屋を見つけたが、その時はタイムアップで買い損なった。ショコラティエで果物そっくりに見事に仕上げたチョコレートを見過ぎて時間が無くなってしまったのだ。今度はそんなことがないようにまずハチミツ屋を目指した。あった、あった。いろいろな種類の蜂蜜が置いてある。しかも安い。その中からmany flowersと説明してくれた黄色いクリーム状のと、more strongと言って出してきた菩提樹の密、それと蜂蜜の中に花粉とプロポリスを混合して造ったオレンジ色のを買った。この密は何か杏のような味がする。何処の国でもそうだが、こういう市場ではすべて試食させてくれるので安心して買える。そして人当たりの良い人だったのでいろいろ話をしながら品物を選べて、とても楽しく買い物が出来た。そんなことでずっしり重い荷物を持ってぶらぶら歩くことになってしまった。ふと老夫婦がやっているかぼちゃ屋さんで足が止まった。なんてモダンな八百屋のおばさんなんだろう。真珠のようなイヤリングをしてとてもチャーミング。ここのかぼちゃはさぞかし美味しいことだろうと思ってしまう。日本人よりも遙かに低い平均収入と言われているが、何か生活のゆとり、心のゆとりがにじみ出ているように思われてならない。この市場の片隅で写した一枚の写真。このブロンズ像は何だろう? 右側の像はすでに息絶えている人のようだ。中央の像は首に縄を掛けられたまま声高らかに歌っている様子、刑執行前の辞世の歌唱なのか?独立戦争の犠牲となった一般市民なのか、あるいは英雄なのか、はたまたナチス時代にプロテストした人達なのかよく分からないが、いずれにしてもこの人達がクロアチアの独立に貢献したからこそ現在の平和があるのだろう。この像の前を今左右から年代の違う人が通り過ぎようとしている。左からは真っ直ぐ向いてこの国の将来を背負うかのように、そして右からは過去の苦労を背負いながらも今の平和を喜んでいるかのように。 そのように見えてならない。今まで写してきた何千枚もの写真の中で一番好きな写真となった。

2008.01.06

コメント(2)

-

聖母被昇天大聖堂へ(ザグレブ)

ザグレブはクロアチアの首都。フランクフルトからクロアチア航空に乗り継いで昨夜はここで一泊。迎えのバスに乗り、最初の観光場所聖母被昇天大聖堂に向かう。途中車窓よりクロアチア国立劇場を眺める。豪華な建物だ。1894年の建築。朝日があたり黄色に輝いていた。ザグレブの旧市街にはカピトルとグラデツの2つの丘が相対してあり、聖母被昇天大聖堂はカピトルの丘の上にある。下の写真はグラデツ(現ゴルニイ・グラード)の丘から見た大聖堂。高さ100mぐらいの尖塔が2つあり、左側の方(修復中)が右側より1mだけ低く造ってあるとのことだ。当初はロマネスク様式の建築だったが1242年に来襲したモンゴル軍により破壊され、その後ゴシック様式で再建されたが1881年の大地震で損壊し、20世紀初頭にネオゴシック様式で再建され現在に至っているとのこと。大聖堂の前の広場には豪華なマリア像が大聖堂正面に向かって建てられている。ファサードは夥しい素晴らしい彫刻の数々で飾られており、思わず我を忘れて見入ってしまった。中央の祭壇には聖母子の像が安置されており、多くの信者達が祈りを捧げていた。また、左側にバロック様式といわれる説教壇があったが、暗くて写真にはならなかった。聖堂内部の両側の通路には絵画や彫刻が多く飾られており、大理石の受難像や最後の晩餐の彫刻を見ることが出来る。「最後の晩餐」の絵画は数も多くよく知られるところであるが、彫刻は少ないのではなかろうか。この聖母被昇天大聖堂はザグレブのシンボルとなっている荘厳な聖堂で、英語ではThe Cathedral of Assumption of the Blessed virgin Maryと書かれている。この大聖堂はとてもおおらかで写真・フラッシュはフリーで許可していた。しかし、お祈りの邪魔にならないよう観光客は注意しなければならないことは言うまでもない。この後バスで丘の下の青空市場へと向かった。

2008.01.05

コメント(2)

-

雲の饗宴

夕方、富士方向に雲が多く来ているので見に行ってみた。日没後、富士のそばには様々な雲が群れ、流れていた。

2008.01.04

コメント(2)

-

今朝の富士

今朝も7時40分と出遅れてしまったが。ちょっとうっすら富士だった。

2008.01.03

コメント(4)

-

燃ゆる雲

夕方また富士を見に行った。箱根に太陽が沈んだ後、富士のそばの雲が燃えだした。赤く映える空の中、富士もシルエットを際だたせていた。

2008.01.02

コメント(2)

-

お昼の富士

今朝は寝坊してしまった。孫達が遊びに来ているので、朝食事後ショッピングに出掛けた。その途中で見た富士は何と素晴らしかったことか。一片の雲もなく、はっきりと姿を現した立体感のある富士があったのだ。帰りにも富士の姿はあった。しかし、もうトップライトで往きに見たような輝かしい富士ではない。しかも左(西)から雲が迫ってきている。それでも良いではないかと思い直していつもの撮影場所へ出直した。もう12時過ぎ、さすがに風景写真を写すような光の状態ではない。しかし雲が富士に変化を与えて呉れていて様になつている。ちょっと負け惜しみかな~?

2008.01.02

コメント(2)

-

クロアチア・スロベニア・モンテネグロ旅行

昨年12月5日~12日の8日間阪急交通社のツアーに行って来ました~ 聖母被昇天大聖堂前のマリア像柱(ザグレブ市内)今日は行程を紹介しておきます。1日目:成田→ミュンヘン→フランクフルト→ザグレブ(クロアチア)2日目:ザグレブ観光→ブレッド(スロベニア)3日目:ブレッド湖観光→聖マリア教会(湖の小島)→プリトヴィッツェ(クロアチア)4日目:プリトヴィッツェ湖群国立公園(世界自然遺産)観光→トロギール観光(クロアチア)5日目:トロギール→スプリット観光(クロアチア)→途中ボスニア・ヘルツェゴビナ(スーパーマーケットでショッピング)を通過→ドブロヴニク(クロアチア)6日目:ドブロヴニク旧市街観光→コトル観光(モンテネグロ)往復7日目:ドブロヴニク→フランクフルト8日目:成田帰着正味5日間で、大体半日観光・半日移動のパターンでした。でも、移動中の景色はとても綺麗でしたよ。 ただクロアチアやボスニア・ヘルツェゴビナの場合、内戦の傷跡ではと思われるところが地方には随所に見られました。この旅行について逐次アップして行こうと思います。よろしく。

2008.01.02

コメント(2)

-

初富士

謹賀新年新年おめでとうございます昨夜来の風もいつしか修まり、穏やかな元旦の朝。さっそく富士を見てきました。平成二十年 元旦 朝七時の富士。顔を雲で少し覆わせていますが、赤く輝いていました。今年の日本に幸多からんことを祈念します。

2008.01.01

コメント(4)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪

- 2025 MAMA AWARDS ついに開幕! #MAM…

- (2025-11-27 09:10:56)

-

-

-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン

- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…

- (2025-11-12 00:00:13)

-

-

-

- クラシック、今日は何の日!?

- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…

- (2024-09-21 22:11:23)

-