PR

Calendar

Comments

勤労感謝の日 豊田年男さん

軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

オープンガーデン 蕗のとうさん

Keyword Search

Freepage List

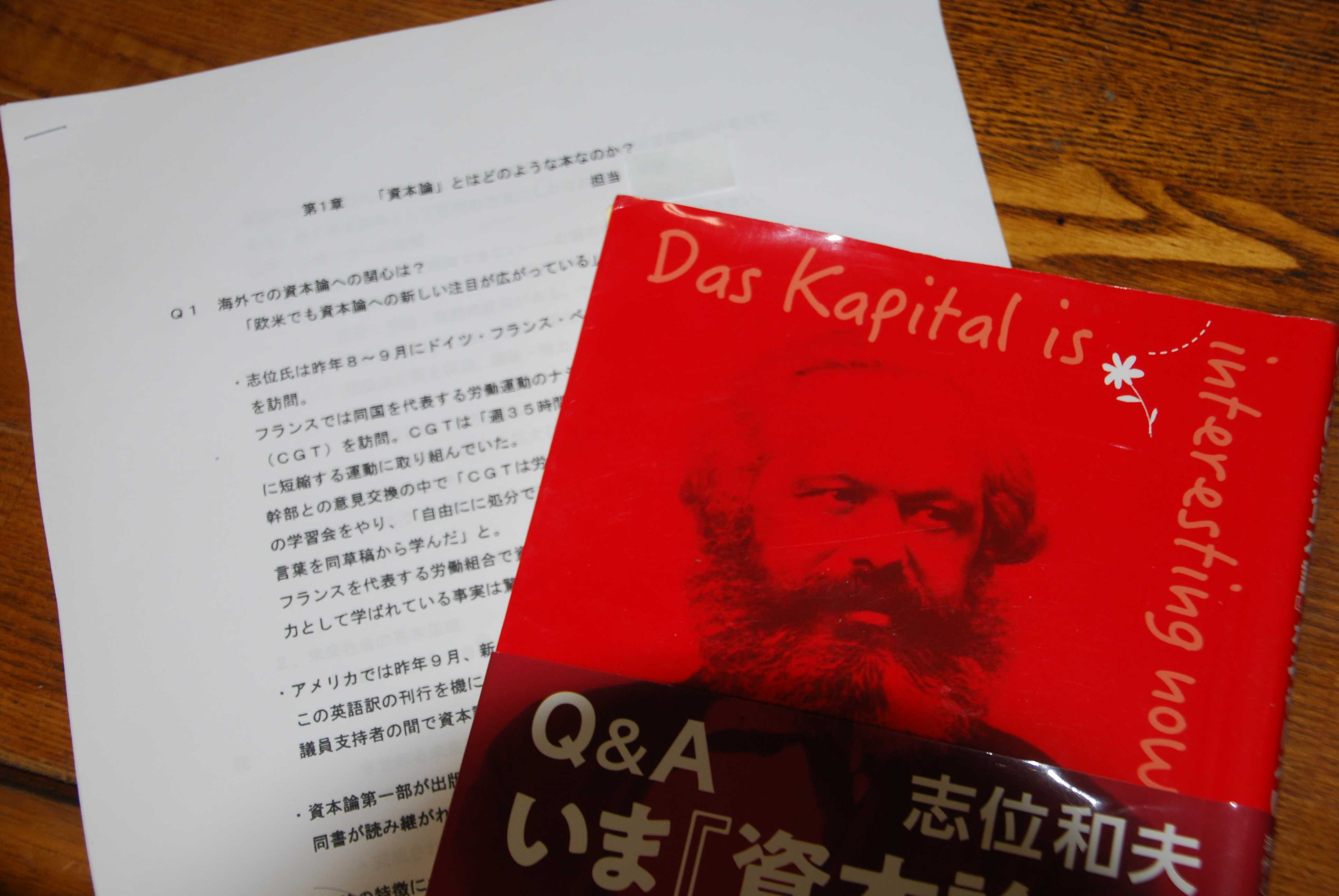

「Q&A『資本論』」(5)『資本論』はどの様な本か?

東京・八王子市鹿島でも、「Q&A『資本論』」の学習を始めました。

名にしおう『資本論』です。志位さんが『資本論』ダイジェストの『赤本』をだされた機会です。

「よし、ひとつこれを学習してみよう」と、9月20日に5名の人が顔合わせしました。

10月11日に「第一章『資本論』はどの様な本なのか」を学習する予定なんですが、

一昨日、この章を分担したチューターから、そのレジメが届きました。

『赤本』は、青年と志位さんの意気投合しての3時間半、『資本論』第一巻を学習した記録です。

『資本論』第一巻を読むには、私などの経験では、学生でもかなりの時間がかかります。それを、いくら中心点だといっても、わずか3時間半でそれを学習するなんて。これは、これまでかんがえられない成果です。その実際を形にしたのが、この『赤本』(『資本論』ダイジェスト)なんです。

マルクスの『資本論』の成果を、現代に、今の若ものや、一般の人たちに引き継いでいく上で、今回の志位さんの努力というのは、この「赤本」は、素晴らしい貴重な成果だとおもいます。

ただし、今回、「第一章『資本論』はどの様な本なのか」を学習するに際して思うのは、

これは、『資本論』の基本思想の問題であり、『資本論』全体の評価ということですね。

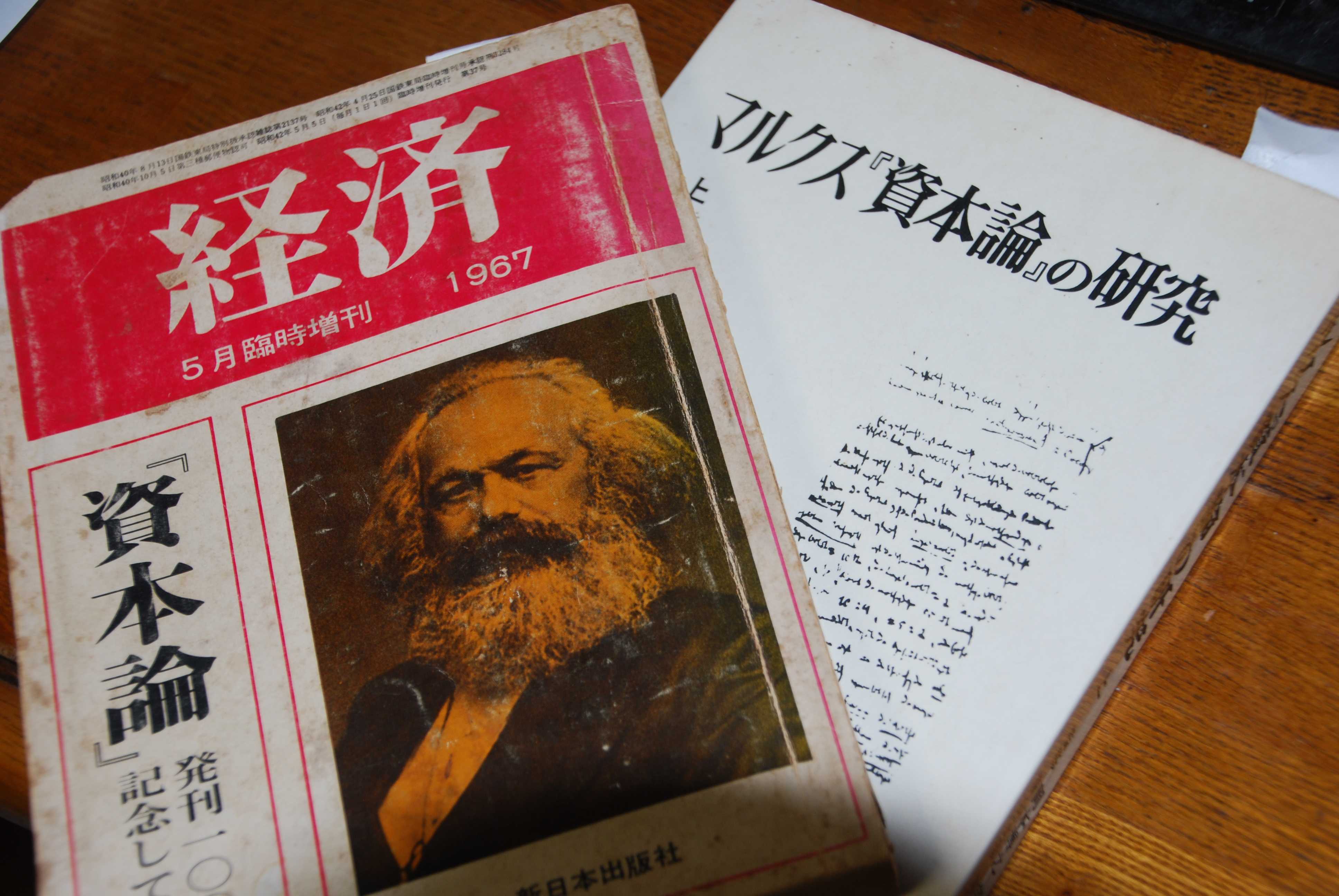

私などの手元には、150年の歴史はありませんが、50年の試みの成果があります。

その時、その時の努力として、

『資本論』の基礎にある唯物史観、そして『資本論』の方法について、『資本論』の意義について、探究していることがうかがえます。

河上肇も、その努力をしてますね。

この日本の先人たちの探究の歩みに対する評価が大事だと思うんです。その上に今という現実があると思うんです。

『資本論』において言いたいことについては、志位さんは三点にまとめていますが。

そもそも、そのことはマルクス・エンゲルス自身が発言しています。

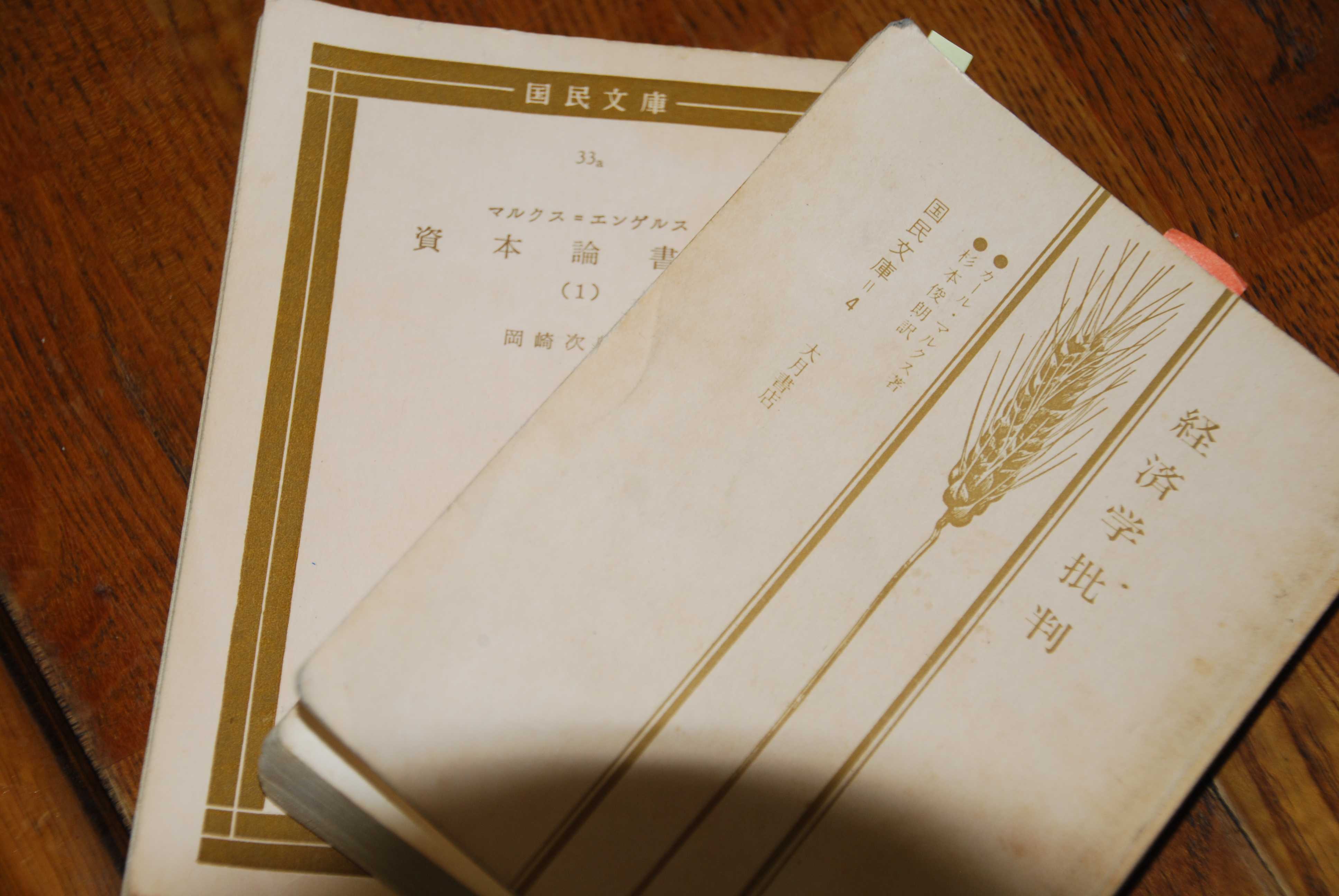

それは、『資本論』をつらぬく基本思想であり、全体の総括論ですから。その人となり、時・所・場所により、いろいろな形で表現がされるわけですが。もちろんマルクス自身は『資本論』の序文や「あとがき」にありますし、エンゲルスにおいては『マルクス『経済学批判』の書評』、『反デューリング論』がありますし、二人の『資本論書簡集』などで、述べられています。

そのことを志位さん流に三点にまとめたんですね。

そうした一つですが、

「われわれの党は、ひとつの新しい科学的な見解を理論的基礎としているという大きな長所をもっていた」「この党の理論全体は経済学の研究から生まれたのであり、・・・このドイツ経済学は、根本において唯物史観にもとづいている」(エンゲルス『マルクス『経済学批判』の書評』)。

あらためてこの「書評」を読んでみると、これは、エンゲルスとマルクスが相談し合って書いている。ようするに二人の共同作品であることがうかがえます。

日本社会での受けとめはどうか。

アメリカでは50年ぶりの英語版がある大学から出されたそうですが、

私などの手元には、普及版、全集版、新書版、文庫版と、この50年間に日本では、いったい何種類の翻訳が出たことか。

もちろん大事なことは、その受けとめですが。

「この日本の先人たちの探究の歩みに対する評価」ですが、

その知識人・文化人の場合の受けとめを二つ紹介します。

宮本百合子については、『宮本百合子全集』第15巻「カール・マルクスとその夫人」(1947年)で、『資本論』を準備しているころの暮らしの様子を紹介しています。

私などはこれを、友寄英隆さんの「『資本論』をめぐるイギリスの旅」第9回、(『月間学習』2022年3月 第738号)で知ったんですが。

マルクスはどの様な努力の中で、『資本論』をまとめていったのか、生活者の視点から紹介されてます。

年金やらの社会保障制度がなかった中での、いかに苦労したかを明らかにしています。

これは、その一端を紹介していますが、1945年以降でなければ書けなかった作品ですね。

夏目漱石については、彼もまた『資本論』を読んでいた。

漱石全集第14巻 書簡集の181 明治35年3月15日付の書簡ですが、

当時のもうけ本位の世相を嘆いた後で「カール・マルクスの所論の如きは、たんに純粋の理屈として欠点はあると思うけど、今日の世界にこの説の出てくるのは当然のことと思います」(P200)。

漱石は、ロンドン留学中に『資本論』を読んでいたんですね。

これは、私信でなければ、明らかに出来なかった事柄ですね。

そうした大きな流れをかさねた中に、今という時があるわけです。

ようするに、日本の近代史の中では、戦前の治安維持法などの思想取り締まりのもとにあっては、まだそこまではいかなくても、戦前の日本社会では、そうした時代の流れの中では、率直に公けに発言することは出来なかったわけですが。しかしそうした社会の中でも、国民的な知識人とされる人のなかで、『資本論』が吟味されていたということです。

それが、彼らの作品の中に、しっかりと刻まれているわけです。

おなじ『資本論』を読むにしても、その時代の社会条件によって、それぞれ環境・苦労が違う。

今の時代というのは、日本国憲法により、民主主義の学問研究の自由が、思想や言論の自由が保障されているんですから当たり前の自然なことですが。だから今の時代は、夏目漱石や、宮本百合子の時代とちがって、他人の目をはばかることなく、個人の自由があり、自由に内容を発信できるということです。それは先人の苦労のたまものだということです。

もっとも、現代は、それこそ様々な思潮が氾濫しているわけで、ましてや活字離れの現代ですから、戦前とは別なかたちでの苦労があり、今日では今まで以上に、自分自身の主体的な意思と努力が、必要だということですが。

以上、事前の学習で、第一章を読んでいて思ったことです。

-

第5回「赤本(資本論)」、八王子市鹿島での… 2025年11月22日

-

『Q&A資本論』の第5回学習会を前に、チュ… 2025年11月20日

-

志位著『Q&A資本論』の学習の仕方について… 2025年11月16日