PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(80)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(99)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(15)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(17)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(68)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(33)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(9)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(10)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(81)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1)映画 インド・ネパール・ブータンあたりの監督

(0) ジェームズ・ホーズ「ONE LIFE」キノシネマ神戸国際no10

アレクサンダー・ペイン「ホールドオーバーズ」シネリーブル神戸no252

週刊 読書案内 勢古浩爾「ぼくが真実を口にすると 吉本隆明88語」(ちくま文庫)

徘徊日記 2024年6月10日(月)「森林植物園のアジサイ」六甲山あたり

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 72」(集英社)

カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

アレクサンダー・ペイン「ホールドオーバーズ」シネリーブル神戸no252

週刊 読書案内 勢古浩爾「ぼくが真実を口にすると 吉本隆明88語」(ちくま文庫)

徘徊日記 2024年6月10日(月)「森林植物園のアジサイ」六甲山あたり

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 72」(集英社)

カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

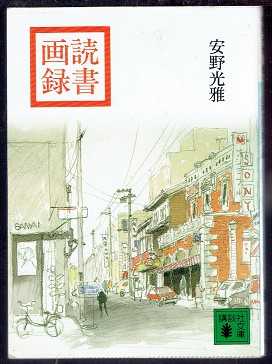

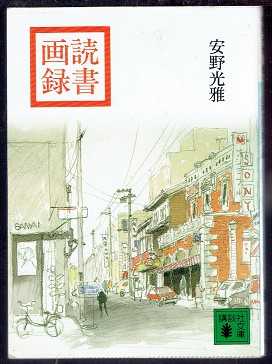

安野光雅「読書画録」(講談社文庫)

チッチキ夫人

がうれしそうにカバンから 1冊の文庫本

を取り出して言いました。

チッチキ夫人

がうれしそうにカバンから 1冊の文庫本

を取り出して言いました。

表紙の絵は、 京都 の 三条 、昔 「丸善」 という洋書屋さんがあったあたりです。内容は 安野光雅 の読書の思い出エッセイとスケッチです。

とりあえず実物をお読みいただくのがよろしいのではないでしょうか。かつては、高校の教科書の定番、 梶井基次郎 の 「檸檬」 です。

数えてみると、 36の作品 が取り上げられて、それぞれに スケッチ がついていました。 樋口一葉 は 『たけくらべ』 で、 旧吉原の大門跡 、 福沢諭吉 は 「福翁自伝」 、 三田のレンガ造りの校舎 、 正岡子規 の 「歌よみに与ふる書」 は 上野、根岸あたり です。

巻末には、取り上げた作品と作家の解説、 森まゆみさん 、あの頃の、 森さん がボクは好きですが、その 森さん との 対談 も付いています。 「檸檬」 は 京都 でしたが、 谷崎潤一郎 の 「春琴抄」 の思い出では、 大阪の道修町 です。ザンネンながら 神戸のスケッチ はありません。

安野光雅 が 2020年 に亡くなって3年経ちました。 1980年代 でしたか、絵本とか猛烈に流行りましたね。超流行画家だったのですが、お仕事に、なんとなく学校の先生の、細やかな気遣いが感じられて好きでした。

100円 で並んでいた文庫なのですが、贅沢な本でしたね。なかなかお得でした。 「救い主」 のお手柄でしたね(笑)。

チッチキ夫人

がうれしそうにカバンから 1冊の文庫本

を取り出して言いました。

チッチキ夫人

がうれしそうにカバンから 1冊の文庫本

を取り出して言いました。

「ねえ、これ100円よ。いいと思わない?」 チッチキ夫人 は

「サラやん。」

「うん、100円の棚にあってん。」

「どこ行っとってん?」

「元町。」

「1998年やから、25年前の文庫やな。安野光雅、ようはやったなあ。」

「文章は短くて、そのかわり絵がついてんねんよ。シャレてるやろ。」

「もともと、もう少し大きな本やったんやろな。」

「表紙は京都の三条、麩屋町のスケッチよ。」

「ああ、梶井基次郎やね、檸檬やろ。難しい字で書くやつ。」

「100円棚の救い主」 を自負しています。まあ、本屋稼業を続けてきたこともあるからでしょうね。新刊本で、売れますようにとホコリをはたいたりした本には、とりわけ情が移るようです。

「まあ、あなた、こんな日盛りに並べられて、これじゃあ、あんまりね。」 というわけでしょうか。で、本日、つれかえってきたのは 安野光雅「読書画録」(講談社文庫) でした。 1989年 の新刊ですが、 1998年の3刷 の本でした。

表紙の絵は、 京都 の 三条 、昔 「丸善」 という洋書屋さんがあったあたりです。内容は 安野光雅 の読書の思い出エッセイとスケッチです。

とりあえず実物をお読みいただくのがよろしいのではないでしょうか。かつては、高校の教科書の定番、 梶井基次郎 の 「檸檬」 です。

梶井基次郎「檸檬」 いかがでしょうか。この文章に、 表紙のスケッチ がついています。 「読書画録」 というわけです。

大げさなようだがわたしは、 「檸檬」 を読んだあのとき以来、文学に対する考えかたが変わった。いま思い返してみると、文学にかぎらず絵や音楽についてもそうだった。再び大げさなようだが、あの時、世界を見る私の意識の曇りが晴れ、心の中に清澄な何かしらあるものが炸裂していくように思えたものだ。

(後でわかったのだが、)あれは、かれが二十四歳の時の作で、 「檸檬」 を読んだ時点のわたしより五つは若かったらしいことは、喜ばしくも腑甲斐ないが、ともかくあの時、 「檸檬は絵なのだ」 と直感した。

ある時空を越える錯覚を起こそうとつとめ、それがうまくいきそうになると、 「それからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく」 かれ、 「レモンエロウの絵具チューブから搾り出して固めたやうな単純な色」「本の色彩をごちゃごちゃに積み上げ」 る、いかにも静物画を配する行為などをあげて“絵だ”と言っているのではない。

作品全体の構図の緊密なこと、音楽でいえば起承転結、色彩と明暗の対比、何よりも素材の新鮮さ、などと言ってみてもいいが、そのように説明すればするほど、詩の散文的な解説にも似て、かえって 「檸檬は絵なのだ」 と見た直感から遠ざかってしまう。

彼は絵も描いたし、足しげく音楽会や美術館に通い、透徹した目でそれらを批評している。 「中の島の貸ボートの群やモーターボートがまた如何にボート屋のペンキ絵の看板の画家に真実な表現を与へられてゐることぞ、かう思つて私は驚嘆した 綴りの間違つた看板の様な都会の美を新らしく感じた」

また 「この靴問屋が靴を造つてゐるのを見て羨しかつたんです、今日は今日で電灯会社かなにかに新しい青竹の梯子がたくさん積んであるのを見て、同様の感を催しました」 などと、友人にあてた手紙に書いている(このような視点は、彼の文章の随所に見られる)

いわゆる画家が、自分を芸術家だと信ずるために、看板絵などを軽く見ることのすくなくなかったそんな時代に、場末の風俗や、安花火や、果物屋の店頭に、時代に先んじて美しさを発見し、

― つまりは此の重さなんだな ―

といわしめる一顆のレモンを絵にしたのである。

わたしは 「檸檬」 を絵だと思った。理屈はない、すばらしい絵を見たあとの気分と同じだったというのが答えである。逆に絵はこれほどの感動をあたえ得るものでなければならぬ。ということになるが、それも止むを得ない。

「多読多読、芸術家に教へて貰はなければ吾人は美を感じる方法を知らないから」

これは 梶井 が友人にあてた手紙の一節だが、わたしはかれからそのように教わったのである。

数えてみると、 36の作品 が取り上げられて、それぞれに スケッチ がついていました。 樋口一葉 は 『たけくらべ』 で、 旧吉原の大門跡 、 福沢諭吉 は 「福翁自伝」 、 三田のレンガ造りの校舎 、 正岡子規 の 「歌よみに与ふる書」 は 上野、根岸あたり です。

巻末には、取り上げた作品と作家の解説、 森まゆみさん 、あの頃の、 森さん がボクは好きですが、その 森さん との 対談 も付いています。 「檸檬」 は 京都 でしたが、 谷崎潤一郎 の 「春琴抄」 の思い出では、 大阪の道修町 です。ザンネンながら 神戸のスケッチ はありません。

安野光雅 が 2020年 に亡くなって3年経ちました。 1980年代 でしたか、絵本とか猛烈に流行りましたね。超流行画家だったのですが、お仕事に、なんとなく学校の先生の、細やかな気遣いが感じられて好きでした。

100円 で並んでいた文庫なのですが、贅沢な本でしたね。なかなかお得でした。 「救い主」 のお手柄でしたね(笑)。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」… 2024.06.13

-

週刊 読書案内 池澤夏樹「いつだって読… 2023.11.05

-

週刊 読書案内 久住邦晴「奇跡の本屋を… 2022.10.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.