読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」] カテゴリの記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

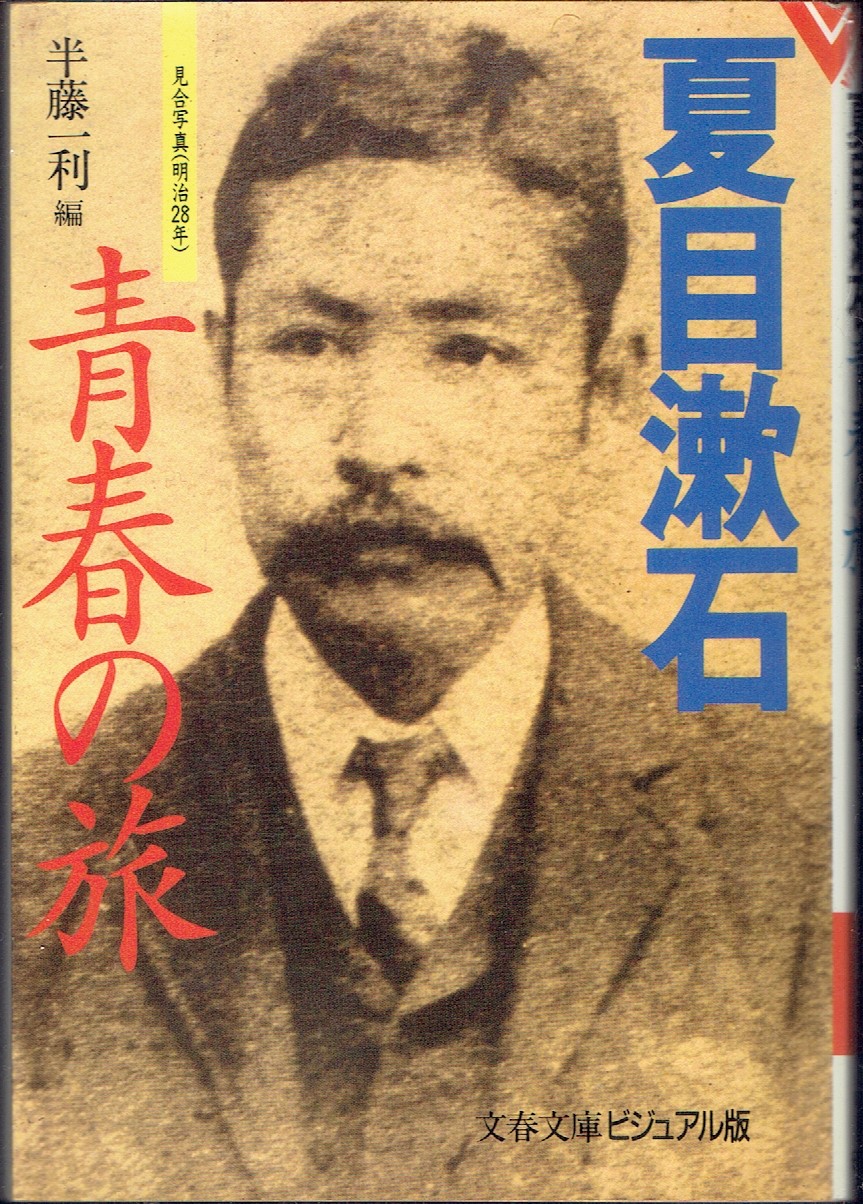

週刊 読書案内 半藤一利編「夏目漱石 青春の旅」(文春文庫ビジュアル版)

半藤一利編「夏目漱石 青春の旅」(文春文庫ビジュアル版) 今日はこんな本もあるよの案内です。30年前の文庫本です。今では、まあ、当然という気もしますが、そのころ「ビジュアル文庫」とか、「ビジュアル新書」とかで、写真をたくさん入れての「入門」、「解説」本が流行りました。 この本は文春文庫のビジュアル版で、「漱石先生ぞな、もし」(文春文庫)の半藤一利の編集で、松山、熊本、阿蘇、ロンドン、足尾、そして東京をたどった、いわば、はじまりの漱石の旅をビジュアルにたどって紹介しています。 で、「夏目漱石 青春の旅」と題された、解説風エッセイ集です。 書き手は以下の目次のとおりです。 「目次」 「はじめに」半藤一利「漱石と旅」 「青春の彷徨」“塩原金之介と夏目漱石” 夏目房之介 〝熱狂の五十四日〟『坊ちゃん』と子規との松山 早坂暁 〝『草枕』の旅『二百十日』の饒舌、九州の漱石〟光岡明 〝霧の中のロンドン、スコットランドの安息〟出口保夫 〝『吾輩は猫である』の三題噺〟半藤一利 〝足尾から『抗夫』を幻視する〟立松和平 〝漱石の二十世紀『三四郎』と明治四十一年の東京〟関川夏央 ちなみに夏目房之介は漱石の孫でマンガ家です。早坂暁は「夢千代日記」の脚本家、光岡明、立松和平は作家、出口保夫は早稲田の先生で漱石研究者、関川夏央は、うーん、何といえばいいのでしょう、まあ、評論家ですね。 もっとも、半藤一利はじめ、書き手の皆さんはボクにとっては同時代の人たちですが、夏目房之介、関川夏央のお二人以外の方たちは、もう、この世の人ではありません。ただ、ここに書かれている文章が気に入れば、作品を追うことは可能です。皆さん一流の書き手ですね。 所収の写真は、まあ、観光地カラー写真という趣で、それぞれの作品の舞台の今を撮った写真と、その昔のセピア色写真が上手に配置されていて飽きません。ボクは「抗夫」の舞台(?)であった、足尾銅山あたりの、廃墟化した写真に胸打たれました。他にも、虫眼鏡で覗きたくなるような集合写真、家族写真や、たとえば昔の松山中学とかの写真もあります。 さて、何をどう案内すればいいのか悩みますが、早坂暁が「坊っちゃん」と正岡子規に関わる文章の中で「おっ!これは!」 と面白く読んだ一節があるので、とりあえず、それを紹介しておきますね。 小説「坊っちゃん」のおれが松山を去るくだりはこうなっている。「其夜おれと山嵐は此不浄な地を離れた。船が岸を去れば去る程いい心持ちがした。」 ひどいもんだ。松山は“不浄の地”になっている。「坊っちゃん」は松山中学の生徒や、松山の人間への軽蔑と嘲笑に満ちていて、松山育ちで松山中学卒業の私には正直言ってすこぶる気分が悪い。(P39) 中略 松山人は“坊ちゃん団子”や“坊っちゃん文学賞”をつくって喜んでいると、さらに陰では物笑いの種にされているようだ。確かに松山は東京から見れば田舎で退屈で、偏狭かもしれないが、ここまでの悪態は、むしろ尋常ではない気がする。待てよ、と私は考える。「坊っちゃん」の中で中学校のある町に触れて、「二十五万石の城下町だって高の知れたものだ。こんな所に住んで御城下だ抔と威張っている人間は可哀想なものだ・・・・」 とあるが、松山は十五万石だ。子規の句「春や昔十五万石の城下哉」 も知っているはずの漱石が間違えるはずもない。 宿直事件の時、中学生に向かっておれは啖呵を切っている。「是でも元は旗本だ。土百姓とは生まれからして違ふんだ」 どうやら「坊っちゃん」は四国近辺の中学校を舞台に借り、、“なもし”の方言を借用して、祖国の江戸を占領した薩長藩閥政府を冷笑悪罵している小説らしいのだ。おれと組んで戦う山嵐は、ちゃんと“会津っぽ”としている。“会津っぽ”は最後まで薩長軍と戦った佐幕派である。うらなりも下宿の萩野も、善人側は零落士族で、松山藩も徳川の親藩で佐幕派だった。 伊藤整は「もし近代の日本文学で典型的な日本人を描いた作品」を一つ挙げるならば、として「坊っちゃん」を挙げているが、漱石は戦後の敗戦国の子として、占領軍の欧化による帝国づくりに猛烈に反撥して「坊っちゃん」を書いたようだ。(P40~P41) なんか、長々しく引用しましたが、ボクが面白く思ったのは、引用部の結論部分ですね。「戦後の敗戦国の子として、占領軍の欧化による帝国づくりに猛烈に反撥し」 というところです。もちろん戦争は戊辰戦争、占領軍は明治の新政府ですが、漱石こと夏目金之助が、明治の新教育制度のエリート中のエリートだったことは常識です。イギリスへの国費留学、で、ヨーロッパの近代文化との出会いの結果に生まれた「私の個人主義」というような漱石理解の文脈では、どうしても見落としてしまうのが、ここで、早坂暁が指摘している、その漱石の、もう一つ内側にある「社会観」ですよね。1967年、慶応三年生まれの夏目金之助くんは明治と同い年なのですが、明治の東京の少年でありながら、江戸の町のガキでもあったというわけですね。 維新戦争の戦後文学として漱石文学という発想、面白いですね。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.10.11

コメント(0)

-

週刊 読書案内 夏目漱石「直筆で読む『坊っちゃん』」(集英社新書)

夏目漱石「直筆で読む『坊っちゃん』」(集英社新書) 今日は、「こんな本もありますよ!」 のご案内です。 御覧のとおり、夏目漱石です。こうしてみると男前ですね。で、「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。」 の「坊っちゃん」です。何の変哲もありませんが、集英社新書、ビジュアル版で2007年の新刊です。紙の質が写真用なのでボクの棚にある本の中では比較的汚れていないきれいな本です。 で、新潮文庫や、岩波文庫、まあ、今では「青空文庫」とかいうネット上でも読める「坊っちゃん」と何が違うのかというと、全ページ自筆原稿の写真版だというところです。 こんな感じです。ついでに、買った時についていた腰巻というか、帯というかについていた宣伝用の謳い文句を写してみます。オールカラー原稿用紙そのまま一五〇枚一挙掲載‼漱石先生「漢字検定」不合格ぞなもし!誤字・脱字・癖字・・・・・文豪だから許される原稿用紙で見る名作の裏舞台! とまあこんな感じです。 漱石のお孫さんで漫画家の夏目房之介さんが「読めなかった祖父の直筆原稿」という解説を巻末に書いていらっしゃいます。 「坊っちゃん」が発表された明治三十九年(一九〇六年)頃には、おそらく間違いなく読みやすい直筆原稿だったろう。今でも、書や古文書を読むリテラシーを持つ人には読みやすいのだと思う。漱石の書字は、きちんとした「法則」に則っており、しかも「印刷を前提とした画然とした書きかた」で原稿用紙に律儀に描きこまれているからだ。 が、残念ながら孫の僕には、それをストレスなく読みこなすリテラシーはない。我慢して数ページ読んだが、すぐに挫折してしまった。印刷された小説は何度か読んでいるから、何とか読めるかと思ったのだが、いかんせん「面白くない」のだ。(中略) 直筆で全部読む「必要」なんて、あるんだろうか?「必要」は限られた人を除けばないだろう。身もフタもなくて申し訳ないが、この直筆「坊っちゃん」を誰もが「読まなければならぬ必然性」なんかあるわけがない。(P369) ハハハ、ボクの場合は調子に乗って買った本ですが、パラパラやっただけで書棚にずっと座っていただいていた本です。 で、今回久しぶりに手に取ってページを繰りましたが、本文は5行くらいでダウンでした。大昔、古文書学とかの授業に登録した記憶はありますが・・・・。 面白くないんです。房之介さんがおっしゃるようにリテラシーの問題以前に、ボクなんて「眼」も「頭」も「直筆用読者」じゃないんですね。 そういうボクが、SNS的なリテラシーで生きている若い人たちにごちゃごちゃいう資格はありません。でもね、まあ、図書館あたりで見つけてきてちょっと覗いてみてください。なかなか迫力ありますよ(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.09.03

コメント(0)

-

週刊 読書案内 芥川龍之介「羅生門」(岩波文庫)

芥川龍之介「羅生門」(岩波文庫) 大岡玲「一冊に名著一〇〇冊がギュッと詰まった凄い本」(日刊ゲンダイ)より 2024年の7月7日(日)、ハイ、七夕の日ですが、炎天下の京都にやってきてここを訪ねました。なんで、ここに来たのかということですが、先だって読書案内した大岡玲の「一冊に名著一〇〇冊がギュッと詰まった凄い本」(日刊ゲンダイ)という書評集を読んでいて、こんな文章に出逢ったからです。芥川が今昔を題材に小説を書いた理由に思いを馳せる「羅生門・鼻・芋粥・偸盗」(岩波文庫) 「今昔物語集」についてあまり知識がなくても、芥川龍之介の短編小説のいくつかが、この日本最大の仏教説話集に収められた話を元ネタにしていることは知っている、という人はけっこういるのではないか。しかし、よく考えてみると、日本の近代文学史上もっとも有名な作家のひとりである芥川が、いわば元ネタありの創作をいくつも書いていて、かつそれが高く評価され、代表作とも目されているというのは、かなり興味深い現象だという気がする。 実際、芥川の作品と「今昔」の原話を読み比べると,彼の創作における方法論や個人としての体質的好悪などが透けて見える感じがあって、非常に面白い。たとえば、彼のいわゆる「王朝物語」の第一作である「羅生門」。 原話の内容は、京の都にやってきた盗人が、人目を避けて都の入口に建つ羅城門(原話ではこの表記)の二階によじ登ったところ、そこには髪の長い女の死体が横たわり、その髪を老婆が引きむしっている、というおぞましい光景を目にするというもの。 種を明かせば、身分はあるが財産がない女性が死に、葬式ができないのでその遺体を召し使いの老婆が羅城門に放置。遺体の髪が長く美しいので老婆はそれを引き抜いてカツラにしようとしていたというオチである。盗人は最初は老婆が鬼ではないかと思ってひるむのだが、試しに刀を抜いておどしたところ、相手の方がうろたえまくって命乞いをしたので、なんだ、ただの婆さんかとわかる。とたんに盗人は本性をむきだしにして、遺体と老婆のふく、そし抜いてあった髪の毛を奪って逃走する、という陰惨だが単純な「悪行」説話だ。 芥川はこれを、「生きるための悪」と「倫理観」の葛藤という物語に仕立てる。主人公は職を失い悪事を働くかどうするかに迷っている〈下人〉であり、原話のような「盗人」ではまだない。その彼が、死人の髪を抜き取る老婆を目撃し、最初にその行為を〈許すべからざる悪〉として糾弾するのだが、その気持ちがやがて侮蔑へと変化し、さらに老婆がみずからの行為を〈餓死するのじゃて、仕方なくする事〉と規定したことによって自身の悪行も許容する心境に至る。芥川は、その経過を、理知的論理的に描き出す。 (中略) 芥川は、その断章的創作論「澄江堂雑記」で、 文学的テーマを「芸術的に最も力強く表現する」には、同時代の出来事を扱うより「お伽話」的な過去の物語を下敷きにする方がやりやすい、 と述べ、それが「今昔」などを扱う理由だとしている。つまり、彼は文学的テーマを理知的に彫り上げる職人でありたい、と考えたのかもしれない。しかし、それをそのまま額面通りに受け取るわけにはいかなくて、むしろそうしてウェルメイドに小説に仕立てることで、自分という存在に対する自分のおびえを、それこそ「生々し」く(これは、芥川が「今昔物語集」の魅力を評した形容だ)作品に投影させないよう必死で抑え込んでいたようにも見える。 王朝ものを書かなくなり、私小説めいた作品を発表しはじめて五年ほどで、芥川は自死を遂げた。(2021・08・31) こういう上手な紹介が書けるようになりたいものですが、彼の本は、一度、案内しましたが、これですね。 昔は、仕事のためのネタの仕込みで、まあ、いろいろ探して読んだ類の本です。 実は、週に一度、高等学校や中学校で「国語」の教員になりたいと考えて勉強していらっしゃる、二十歳くらいの学生さんに授業ってどうするの? という手ほどきのような仕事をしています。 毎年、その手ほどきの始めに、芥川龍之介の「羅生門」の試し授業をやってもらうことにしています。今年も、ちょうど、その試しを6月に終えたところでした。毎年のことですから、いわば、定点観測のように20歳の人たちが芥川龍之介をどうお読みになって、どんな感想をお持ちになるのか興味深く見させていただいています。 で、最近、不安になることがいくつかかあります。一つは、たとえば、上の書評で大岡さんが、実に上手におまとめになっていますが、こういう、基礎知識について、関心も興味もお持ちになっていないということです。二つ目は、芥川の、、まあ、この「羅生門」とか、「鼻」とか、「蜘蛛の糸」とかいった作品群について、なんといいますか、「悪」とか、「コンプレックス」とか、「自分勝手」を戒める道徳的たとえ話としてお読みになっているようなのです。そういう読み方をして面白いんでしょうか? まあ、だから、なんといっていいのかわからないわけで、「ちょっと羅生門の跡地にでも行ってみようか。」 という気分でやって来ました。 ここが、1000年前に平安京の南の端だったわけですが、小さな公園に石碑が建っているだけです。芥川龍之介だって1927年、昭和2年に亡くなって、100年近く経つわけですからね。 ボクはここに来るのは二度目です。10年ほど前に来ました。大きな歴史の流れもですが、自分自身が生きている時の流れをしみじみと感じますね。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.07.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 夏目漱石「二百十日」(定本 漱石全集 第三巻)岩波書店

夏目漱石「二百十日」(定本 漱石全集 第三巻)岩波書店 二月に一度集まっている本好きの会の課題図書ということで、久しぶりに夏目漱石の「二百十日」という作品を読みました。市民図書館で借りましたが、岩波書店の「定本 漱石全集」の第三巻に入っています。ああ、もちろん、文庫本にも入っていますよ。 明治39年(1906年)10月に中央公論という雑誌に発表された作品で、この全集では175ページから257ページですから、80ページくらいの量の中編小説です。 漱石が「吾輩は猫である」を「ホトトギス」という雑誌に連載したのは明治38年から39年の夏ごろまでで、「坊っちゃん」を発表したのが39年の4月です。で、朝日新聞社に入社するのは明治40年の4月で、最初の連載小説が「虞美人草」です。 まあ、せっかく久しぶりに読んだのだから、ついでに読書案内しようと漱石年譜とかを繰っていて、ちょっとおもしろいと思ったのは職業作家として書き始める直前に書かれた作品だということですね。 で、もうひとつ面白いと思ったことがあるのですが、それは、まあ、この書き出しをお読みなってからということで、ちょっと読んでみてください。 ぶらりと両手を垂(さ)げた儘、圭さんがどこからか帰って来る。「何処へ行ったね」「一寸、町を歩行いて来た」「何か観るものがあるかい」「寺が一軒あつた」「夫から」「銀杏の樹が一本、門前にあつた」「夫から」「銀杏の樹から本堂迄󠄀、一丁半許り、石が敷き詰めてあつた。非常に細長い寺だつた。」「這入つて見たかい」「やめて来た」「其外に何もないかね」「別段何もないな。一体、寺と云ふものは大概の村にはあるね、君」「さうさ、人間の死ぬ所には必ずある筈ぢやないか」「成程さうだね」と圭さん、首を捻る。圭さんは時々妙な事に感心する。(中略) かあんかあんと鉄を打つ音が静かな村へ響き渡る。癇ばしった上に何だか心細い。「まだ馬の沓を打つている。何だか寒いね、君」と圭さんは白い浴衣の下で堅くなる。碌さんも同じく白地の単衣の襟をかき合わせて、だらしのない膝頭を行儀よく揃へる。やがて圭さんが云ふ。「僕の小供の時住んでた町の真中に、一軒の豆腐屋があってね」「豆腐屋があつて?」「豆腐屋があつて、其豆腐屋の角から一丁計り爪先上がりに上がると寒磐寺と云ふ御寺があつてね」「寒磐寺と云ふ御寺がある?」「ある。今でもあるだらう。門前から見ると只大竹藪ばかり見えて、本堂も庫裏もない様だ。其御寺で毎朝四時頃になると、誰だか鉦を敲く」「誰だか鉦を敲くつて、坊主が敲くんだらう」「坊主だか何だか分からない。只竹の中でかんかんと幽かに敲くのさ。冬の朝なんぞ、霜が強く降つて、布団のなかで世の中の寒さを一二寸の厚さに遮ぎつて聞いてゐると、竹藪のなかから、かんかん響いてくる。誰が敲くのだか分からない。僕は寺の前を通る度に、長い石甃と、倒れかかった山門と、山門を埋め尽くす程な大竹藪を見るのだが、一度も山門のなかを覗いた事がない。只竹藪のなかで敲く鉦の音丈を聞いては、夜具の裏で海老のようになるのさ。」「海老の様になる?」「うん。海老の様になつて、口のうちで,かんかん、かんかんと云ふのさ」「妙だね」「すると、門前の豆腐屋が屹度起きて、雨戸を明ける。ぎっぎっと豆を臼で挽く音がする。さあさあと豆腐の水を易へる音がする。」「君の家は全体どこにある訳だね」「僕のうちは、つまり、そんな音が聞こえる所にあるのさ」「だから、何処にある訳だね」「すぐ傍差」「豆腐屋の向か、隣かい」「なに二階さ」「へえへえ。そいつは・・・・・」と碌さんは驚いた。「僕は豆腐屋の子だよ」(P180) いかがでしょう、ボクが面白がったことが何だったか気づかれたでしょうか。引用文は作品の冒頭175ページから、180ページの、一部省略しましたが、引き写しです。 旧仮名遣いとか、漢字の使い方にも、一応、気を遣って写しました。 で、写しながら、笑ってしまいました。みんな会話文なのです。実は、この小説は、もちろん場面や、時間、登場人物は入れ替わりますが、最後の最後まで、主役はこの二人で、二人の会話文なのです。なんで、笑ったのかというと、明治の文学と考えたときに、最初に頭に浮かぶのは「言文一致」なのですね。だから、漱石の言文一致はどうなっているのか? という興味が、まあ、久しぶりに初期の作品を読むということもあって、浮かんでいたわけですが、この小説は、ご覧の様に、ほぼ、99%、会話文なのです。ですから、まあ、言文一致がどうのという興味は空振りですね。というのは、言文一致の要諦は「地の文」、あるいは、「客観描写」の文の口語化なわけですからね。 まあ、言文一致については、二葉亭が浮雲を書き、山田美妙が「です・ます」で苦労したのは明治20年代から30年代に終わって、この作品の時代には、もう、言文一致は完成していたんじゃないか、言文一致って、漱石とか関係あるの? とお考えの方もあるでしょうが、明治といえば、もう一人の大物、森鴎外が「言文一致」小説を初めて書いたのは、実は、明治40年なのですね。この年にスバルという雑誌に発表した「半日」という作品が、鴎外にとって初めての言文一致小説だったという事実もある訳で、明治39年の漱石がどんな気分で書いていたのだろうという興味が、まったくの見当違いというわけではない気もします。 で、読み直しながら、ふと、思ったのですが、この会話文、面白いと思いませんか? 実は、この会話は九州の阿蘇山の山麓の村の田舎宿で、「圭さん」という豆腐屋のせがれと「碌さん」という、なんとなく学のありそうな青年が、村の鍛冶屋の馬の蹄鉄を打つ槌音を聞きながら、東京のお寺の鉦の音を思い出して、どうでもいいような会話を延々と続けるのですが、その、二人の、だらけた部屋でのシーンが浮かんできませんかね。問題は、聞こえている音と、頭の中の音の重なり合いなのですが、ああ、それと、そこに重なっていく二人の声、それぞれの音が、その場のイメージを喚起していきませんかね? ボクは、それって、実は、近代を越えて、現代にも通じる小説そのものなんじゃないかって、まあ、そういうわけで、とりあえず読んでよかったという感想に落ち着いたわけでした(笑)。

2023.10.31

コメント(0)

-

週刊 読書案内 内田百閒「冥途・旅順入城式」(旺文社文庫)

内田百閒「冥途・旅順入城式」(旺文社文庫) 久しぶりに、内田百閒のことを思い出したのは、松山巌の「猫風船」(みすず書房)という作品集を読んだからです。猫つながりなら「ノラや」(中公文庫)なのですが、ああ、いうまでもありませんが「ノラや」は「ノラや」ですごいですが、なぜか「冥途・旅順入城式」(旺文社・岩波、それぞれ文庫)です。 で、月に一度の集まりで続けている小説を読む会の課題に推すと、皆さんが「読む、読む。」 ということで、読むことになりましたが、集まって感想という段になると、皆さん投げ出したようで、まあ、困ったものなのですが、ただ一人読み終えてきた小説読みの達人Mさんがこうおっしゃいました。「この作品集を、一泊二日で一気読みするのは無理ですね。著者内田百閒自身が『旅順入城式』の序文で『余ハ前著「冥途」ヲ得ルニ十年ノ年月ヲ要シ』いっていますが、『冥途』は全部で18篇、ということは、1篇につき、ほぼ半年の日時を要したということですから、読むほうも、まあ、月に1作というくらいのテンポで読むのが妥当なんじゃないかと思います。皆さんが、忙しさの中で一気読みを目指したのは、そもそも間違いかもしれませんね(笑)。」 なるほど、至言!ですね。で、まあ、「推し」の張本人ということもあって、読んではいたのですが、思いつきました。じゃあ、書き写してみるという手もあるな。 で、早速、書き写しました。ヒマなんですねえ(笑)。冥途 高い、大きな、暗い土手が、何処から何処へ行くのか解らない、静かに、冷たく夜の中を走つてゐる。その土手の下に、小屋掛けの一ぜんめし屋が一軒あった。カンテラの光が土手の黒い腹にうるんだ様な暈(かさ)を浮かしてゐる。私は一ぜんめし屋の白ら白らした腰掛に、腰を掛けてゐた。何も食つてはゐない。ただ何となく、人のなつかしさが身に沁むやうな心持でゐた。卓子(テーブル)の上にはなんにも乗つてゐなかつた。淋しい板の光が私の顔を冷たくする。 私の隣の腰掛に、四五人一連れの客が、何か食つてゐた沈んだやうな声で、面白さうに話しあつて、時時静かに笑つた。その中の一人がこんな事を云つた。「提燈をともして、お迎えをたてると云う程でもなし、なし。」私はそれを空耳で聞いた。何の事だか解らないのだけれども、何故だか気にかかつて、聞き流してしまえないから考えてゐた。するとその内に、私はふと腹がたつて来た。私のことを云つたのらしい。振り向いてその男の方を見ようとしたけれども、どれが云つたのだかぼんやりしてゐて解らない。その時に、外(ほか)の声がまたかう云つた。大きな、響きのない声であつた。「まあ仕方がない。あんなになるのも、こちらの所為だ」 その声を聞いてから、また暫らくぼんやりしてゐた。すると私は、俄にほろりとして来て、涙が流れた。何といふ事もなく、ただ、今の自分が悲しくて堪らない。けれども私はつい思ひ出せさうな気がしながら、その悲しみの源を忘れてゐる。 それから暫らくして、私は酢のかかつた人参葉を食ひ、どろどろした自然生(じねんじやう)の汁を飲んだ。隣の一連れもまた外の事を何だかいろいろ話し合つてゐる。さうして時時静かに笑ふ。さつきの大きな声をした人は五十餘りの年寄りである。その人丈が私の目に、影絵の様に映つてゐて、頻りに手真似などをして、連れの人に話しかけてゐるのが見える。けれども、そこに見えてゐながら、その様子が私には、はつきりしない。話してゐる事もよく解らない。さつき何か云つた時の様には聞こえない。 時時土手の上を通るものがある。時をさした様に来て、ぢきに行つてしまふ。その時は、非常に淋しい影を射して身動き出来ない。みんな黙つてしまつて、隣の連れは抱き合ふ様に、身を寄せてゐる。私は、一人だから、手を組み合はせ、足を竦めて、ぢつとしてゐる。通つてしまふと、隣りにまた、ぽつりぽつりと話し出す。けれども、矢張り、私には、様子も言葉もはつきりしない。しかし、しつとりとした、しめやかな団欒を私は羨ましく思ふ。 この辺りで、休憩です。書き写し始めたのはいいのですが、旧仮名遣いということもあって、なかなか手間がかかります。 私の前に、障子が裏を向けて、閉(た)ててある。その障子の紙を、羽根の撚れた様になつて飛べないらしい蜂が、一匹、かさかさと上つて行く。その蜂だけが、私には、外の物よりも非常にはつきり見えた。 隣りの一連れも、蜂を見たらしい。さつきの人が、蜂がゐると云つた。その声も、私には、はつきり聞こえた。それから、こんな事を云つた。「それは、それは、大きな蜂だつた。熊ん蜂というふのだらう。この親指ぐらゐもあつた。」 さう云つて、その人が親指をたてた。その親指が、また、はつきりと私に見えた。何だか見覚えのある様ななつかしさが、心の底から湧き出して、ぢつと見てゐる内に涙がにじんだ。「ビードロの筒に入れて紙で目ばりをすると、蜂が筒の中を、上つたり下がつたりして唸る度に、目張りの紙が、オルガンの様に鳴つた」 その声が次第に、はつきりして来るにつれて、私は何とも知れずなつかしさに堪えなくなつた。私は何物かにもたれ掛かる様な心で、その声を聞いてゐた。すると、その人がまたかう云った。「それから己(おれ)の机にのせて眺めながら考えてゐると、子供が来て、くれくれとせがんだ。強情な子でね、云ひ出したら聞かない。己はつい腹を立てた。ビードロの筒を持つて縁側へ出たら庭石に日が照つてゐた。」 私は、日のあたつてゐる舟の形をした庭石を、まざまざと見る様な気がした。「石で微塵に毀れて、蜂が、その中から、浮き上がるやうに出て来た。ああ、その蜂は逃げてしまつたよ。大きな蜂だつた。ほんとに大きな蜂だつた。」「お父様」と私は泣きながら呼んだ。 けれども私の声は向うへ通じなかつたらしい。みんなが静かに起ち上がつて外へ出て行つた。 この辺りで、もう一度休憩です。目がしょぼついてついていけません(笑)「さうだ、矢つ張りさうだ。」と思つて、私はその後を追はうとした。けれどもその一連れは、もうそのあたりには居なかつた。そこいらを、うろうろ探してゐる内に、その連れの立つ時、「そろそろまた行かうか」と云つた父らしい人の声が、私の耳に浮いて出た。私は、その声を、もうさつきに聞いてゐたのである。 月の星も見えない。空明りさへない暗闇の中に、土手の上だけ、ぼうと薄明かりが流れてゐる。さつきの一連れが、何時の間にか土手に上つて、その白んだ中を、ぼんやりした尾を引く様に行くのが見えた。私は、その中の父を、今一目見ようとしたけれども、もう四五人のすがたがうるん様に溶け合ってゐて、どれが父だか、解らなかつた。 私は涙のこぼれ落ちる目を伏せた。黒い土手の腹に、私の姿がカンテラの光の影になつて大きく映つてゐる。私はその影を眺めながら、長い間泣いてゐた。それから土手を後にして、暗い畑の道へ帰つて来た。 こうやって、まあ、題になっている「冥途」という作品を書き写してみましたが、「青空文庫」からのコピペを疑われる方もあろうかと思います。ボクも、まあ、そうしようと思ったわけですが、版権が、まだ、切れていないそうで、「青空文庫」にはありません。正真正銘書き写しです(笑)。 18篇の中から「冥途」を選んだのは、「冥途」が、この掌編小説集の中でもとりわけ短かったからにすぎません。所収されている作品の中で、有名なのは「件(くだん)」とかですが、まあ、そちらは文庫本をお探しいただくとして、「冥途」の面白さはというと、写しながら思いましたが、「私の姿がカンテラの光の影になつて大きく映つてゐる。私はその影を眺めながら、長い間泣いてゐた。」 というようなところですね。この文章を書いている「私」を想定すれば、「私」が、少なくとも3人います。ドッペルゲンガーというのがありますが、芥川龍之介の作品にもあったような気がします。「私」を見ている「私」を書いている「私」ですね。 この小説の場合は、描かれている場所そのものが、空想というか、妄想というか、夢の中というか、ですから、夢の中の夢的に入れ子式を繰り返せば、ある意味で、何人でも書けるわけですが、3人というところが肝なのでしょうかね。 たとえば「淋しい板の光が私の顔を冷たくする」光景を見ている「私」のリアリティには、ちょっと、言葉を失いますね。「それから土手を後にして、暗い畑の道へ帰つて来た。」 と、小説は終わりますが、この人、どこに行っていて、どこに帰って来たんでしょう。 まあ、そんなことをぼんやり考えこみますね。久々の読み返し、いや、筆写のおかげかもですが、すごい作品だと思いましたね(笑)。 みなさん!残りの作品も是非!ですね。

2023.04.20

コメント(0)

-

週刊 読書案内 夏目漱石「彼岸過迄」(新潮文庫)(その1)

夏目漱石「彼岸過迄」(新潮文庫)(その1) 久しぶりに夏目漱石の「彼岸過迄」(新潮文庫)を読んでいます。1912年ですから、明治天皇が59歳で亡くなった年です。明治45年ですね。で、大正元年です。その年の1月1日から4月29日まで、朝日新聞に連載された作品だそうです。明治天皇の命日は7月30日ですから、文字通り、明治時代に書かれた最後の小説ということになります。 ちなみに明治天皇の誕生日は1852年の11月3日です。もちろん、生年は違いますが、わが家の同居人と同じ誕生日です。というわけで、我が家では、毎年、明治の「天長節」を祝ってきたわけです(笑)。 で、「彼岸過迄」に戻ります。読むのは初めてではありません。実は、神戸の地震があったころから続けている、毎月1度の「本読み会」に参加しているのですが、そこの課題になったので、久しぶりに読みはじめました。 棚にあった古い文庫本で読み始めたのですが、黄ばみがひどくて、今のボクの視力では通読不可能なことを悟って本屋さんで新しい新潮文庫を買ってきました。カバーの絵は安野光雅で、解説は柄谷行人でした。ページも美しくて(当たり前ですが)、活字も少し大きくて、これなら読めると、勢い込んで読みはじめましたが、なかなか進みません。 今読んでいるのはこのあたりです。 彼は久しぶりに下谷の車坂へ出て、あれから東へ真直ぐに、寺の門だの、仏師屋だの、古臭い生薬屋だの、徳川時代のがらくたを埃といっしょに並べた道具屋だのを左右に見ながら、わざと門跡の中を抜けて、奴鰻(やっこうなぎ)の角へ出た。 彼は小供の時分よく江戸時代の浅草を知っている彼の祖父さんから、しばしば観音様の繁華を耳にした。仲見世だの、奥山だの、並木だの、駒形だの、いろいろ云って聞かされる中には、今の人があまり口にしない名前さえあった。広小路に菜飯と田楽を食わせるすみ屋という洒落た家があるとか、駒形の御堂の前の綺麗な縄暖簾を下げた鰌屋は昔から名代なものだとか、食物の話もだいぶ聞かされたが、すべての中で最も敬太郎の頭を刺戟したものは、長井兵助の居合抜きと、脇差しをぐいぐい呑んで見せる豆蔵と、江州伊吹山の麓にいる前足が四つで後足が六つある大蟇(おおがま)の干し固めたのであった。それらには蔵の二階の長持の中にある草双紙の画解(えとき)が、子供の想像に都合の好いような説明をいくらでも与えてくれた。一本歯の下駄を穿いたまま、小さい三宝の上に曲(しゃが)んだ男が、襷がけで身体よりも高く反そり返った刀を抜こうとするところや、大きな蝦蟆の上に胡坐をかいて、児雷也が魔法か何か使っているところや、顔より大きそうな天眼鏡を持った白い髯の爺さんが、唐机(とうづくえ)の前に坐って、平突(へいつく)ばったちょん髷げを上から見下ろすところや、大抵の不思議なものはみんな絵本から抜け出して、想像の浅草に並んでいた。こういう訳で敬太郎の頭に映る観音の境内には、歴史的に妖嬌陸離(ようきょうりくり)たる色彩が、十八間の本堂を包んで、小供の時から常に陽炎っていたのである。東京へ来てから、この怪しい夢は固より手痛く打ち崩されてしまったが、それでも時々は今でも観音様の屋根に鵠の鳥とりが巣を食っているだろうぐらいの考にふらふらとなる事がある。今日も浅草へ行ったらどうかなるだろうという料簡が暗に働らいて、足が自ずとこっちに向いたのである。しかしルナパークの後ろから活動写真の前へ出た時は、こりゃ占い者などのいる所ではないと今更のようにその雑沓に驚ろいた。せめて御賓頭顱(おびんずる)でも撫でて行こうかと思ったが、どこにあるか忘れてしまったので、本堂へ上あがって、魚河岸の大提灯と頼政の鵺(ぬえ)を退治ている額だけ見てすぐ雷門を出た。敬太郎の考えではこれから浅草橋へ出る間には、一軒や二軒の易者はあるだろう。もし在ったら何でも構わないから入る事にしよう。あるいは高等工業の先を曲って柳橋の方へ抜けて見ても好いなどと、まるで時分どきに恰好な飯屋でも探す気で歩いていた。ところがいざ探すとなると生憎なもので、平生は散歩さえすればいたるところに神易の看板がぶら下っている癖に、あの広い表通りに門戸を張っている卜者(うらない)はまるで見当らなかった。敬太郎はこの企図(くわだて)もまた例によって例のごとく、突き抜けずに中途でおしまいになるのかも知れないと思って少し失望しながら蔵前まで来た。するとやっとの事で尋ねる商売の家うちが一軒あった。細長い堅木の厚板に、身の上判断と割書わりがきをした下に、文銭占いと白い字で彫って、そのまた下に、漆で塗った真赤な唐辛子が描かいてある。この奇体な看板がまず敬太郎の眼を惹ひいた。(P89~P90) 「停留所」と題がつけられた、二つ目の章(?)の途中です。なぜ進まないかというと。面白くないからではありません。面白すぎて前に行かないのですね。 なんというか、それでどうなるのかと急き立てるものがないのです。引用したところも、多分これで、連載一日分くらいなのですが、主人公の田川敬太郎という、まあ、立派に(?)大学は出たけれど、高校生向けの国語便覧とかでは高等遊民とか呼ばれている、マア、はっきり言えば、することのない暇人が、これからどうしようというので「卜者(うらない)」、易者ですね、それを探して、浅草あたりにやってきているシーンなのですが、退屈ですか?面白いと思いませんか。 ぼくは、この年になって読み返していて、こういうところが面白くてしようがないのですが、これは過去に、何度か読んだときにはなかったことです。二十代で初めて読んでから、漱石の長編の中では割合好きな作品で、10年に一度くらいのテンポで読み返した記憶がありますが、やはり、須永と千代子の話として覚えていました。 ところが、今回読み返していて、こういうところに立ち止まるというか、たたずんでしまうのです。たとえば、ぼくには、今、東京で暮らしていらっしゃる学生時代からの友人とかがいらっしゃるのですが、中には引用している場面の近くに住んでいらっしゃる方もいたりするわけで、その、彼なり彼女が、例えばこのシーンをお読みなれば、その当日だか、次の日だか、この辺りをウロウロなさるに違いないとか思い浮かんでしまって、まあ、テキパキ前には進まないまま「今日はこの辺りで」ということになってしまうわけなのです。 なぜそうなるかというと、敬太郎のことを語っている語り手の態度がそうだからだと思うのです。筋をはこぶ気があまり感じられないというか、一つ目の章(?)の「風呂のあと」では、マア、考えてみれば「風呂のあと」なんて、つけられている題も題なのですが、敬太郎と同じ下宿の住人で、結果的には下宿代を踏み倒して、満州くんだりに夜逃げしてしまう森本という男が出てきますが、そこで語られるのは彼が残していったステッキとか盆栽のことばかりだったのですが、読み手のぼくの頭には下宿の傘立てだかに、主を失ってずっと立てかけられているステッキのイメージが、なぜか鮮やかに残ってしまうのでした。 多分、漱石がそういう書き方をしている。あるいは、そういう語り方で読み手に聞かせている。そのことに、なんとなくではあるのですが、反応する年齢になったということかもしれません。で、ふと思うのは、退屈極まりなかった「吾輩は猫である」を読み直してみてもいいなということでした。 いや、しかし、「猫」を書いたときに彼は38歳くらいで、この作品の時には45歳ですね。うーん、年齢とかの話とは少し違うのかもしれませんね(笑) とりあえず、今回(その1)はここまでですが、「彼岸過迄」については(その2)に続きます。

2022.11.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 伊集院静「ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石」(講談社文庫)

100days100bookcovers no82(82日目)伊集院静「ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石」(講談社文庫) 遅くなりました。前回のSODEOMAさんのご紹介、フィリパ・ピアス『トムは真夜中の庭で』も、皆さんのリアクションを読むと、結構有名な作品みたいだが、私には初耳だった。 幼い頃は、本を1冊読了すること自体があまりなくて、たぶん最初に読み切ったと記憶しているのは、親から買い与えられた「ギリシャ神話」の連作集みたいなのだと思う。その後トール・ハイエルダール(という作家の名前は全然覚えていなかった)の『コンチキ号漂流記』、映画を観た後で読んだんじゃないかと思う(ほんとに読んだかはちょっと怪しい)ジュール・ベルヌの『海底二万哩』、さらにメルヴィルの『白鯨』を読んだのは小学生のいつ頃だったか、という程度。だからたぶんいわゆる絵本とか児童文学とかにはほとんど親しんでこなかった。 今回は次の作品として思い浮かべられるものが何もなかった。なかったので、その時点で読書中で、もうすぐ読み終える予定の小説とつなげられないかと安易に考える。思いつくところをネットで検索してみると「庭」でどうやらつながりそうだということで、『ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石』(上下巻) 伊集院静 講談社文庫 を取り上げる。 上巻が本編260ページに、二人の関連年表付き(これは便利だった)。下巻が本編276ページに清水良典の解説が付く。2013年に出た親本は1巻だったようで、この2016年の文庫化の際に2巻に分かれた。ちなみに、2014年度第18回司馬遼太郎賞、受賞作。 小説はその後、予定通り読了。 伊集院静を読んだのは初めてだ。といってもこの作家に特に関心があったわけではない。子規と漱石の関係に多少興味があったのだ。 でも、漱石の小説はさすがにいくつか読んでいるが、子規は俳句も歌も、さして知っているわけではない。「文学史」に出てくる二人の交友に何となく興味をもっていたという程度で、二人の交友というテーマで検索したらこれがヒットした。 サブタイトルにあるようにあくまで「小説」だから作家の想像によるところもあるにしても、当然資料に基づいているだろうから、細部は別にして大まかにはこういうことなんだろうなと理解できる。作品は、タイトルからも想像できるようにあくまで正岡子規を描くというのが本線。そこに途中から夏目漱石が色濃く関わってくる。 作品は、二人の生い立ちや「仕事」の経緯等をほとんど知らなかったせいもあって、また、子規や、漱石を含めたその周辺が生き生きと描かれていて、とてもおもしろかった。 また、小説の地の文章は、必ずしも一般的なそれというわけではなく、ところどころに、子規を初めとする登場人物の評伝めいた説明が含まれる。これは私のような、この時代あるいは子規周辺について疎い読者には、親切でわかりやすかった。文体は特に癖もなく読みやすい。 初めは全体の流れにおもしろいエピソードを添えていけばいいかと思って書き始めたのだが、メモを取ってみたら、時間もかかったがそれ以上に分量が許容範囲を優に超えてしまったので、いくぶん方針を転換。それでも、小説自体が長く、特に下巻では次から次へといろんなことが起きるとういう事情もあって、この紹介文自体が当初考えていたものより随分長くなってしまった。面倒だったら適当に読み飛ばしていただきたい。 まずは基本情報から。 タイトルになっている「ノボさん」は、子規の幼名「升」(のぼる)に由来する愛称。本名は常規(つねのり)、最初の幼名は処之助(ところのすけ)、後に升と改名。 小説は、明治20年9月、東京銀座、路面鉄道を歩く正岡常規(以降は「子規」とする)が「ユニフォーム」を身に着けて「べーすぼーる」の試合に向かうところから始まる。 後の正岡子規、21歳の秋(小説ではそうなっているが、巻末の年表によると子規の生年は西暦では1867年[慶応3年]で、明治20年は西暦1887年、満年齢でいうと20歳)である。なかなかに映画的な冒頭シーンだ。 当時子規は、東京大学予備門から改名した第一高等中学校(後の第一高等学校)予科に在籍(その後に「本科」2年があり、さらに帝国大学へということになる)していた。 同期には、夏目金之助、南方熊楠、山田美妙、菊池謙二郎、というからすごい。この当時、子規は「べーすぼーる」に熱中している。そして、すでに俳句を作り始めている。 上巻は、ここから明治22年、子規が松山に帰省するまでを描く。「病」と「漱石」を中心にざっと紹介を。 上巻が終わるまでの期間に、子規は何度か喀血している。 明治21年8月、友人と鎌倉見物に出かけた際に、二度喀血。これが今後子規にとって宿痾となる「肺結核」の症状の始まりだった。 子規が漱石と出会ったのは、明治22年、第一高等中学校本科に上がった翌年。「落語」を評価する点で子規は漱石と意気投合する。子規は漱石に、ただの秀才ではない「本物」を見る。 同年、5月、子規は寄宿舎の自室で大量の血を吐いた。翌朝、医者が呼ばれる。医者は肺を患っていると言った。そして静養することが一番だと言って引き上げる。当時は、喀血に対する手当は、静養と栄養をつけさせることしかなかった。 おそらく「結核」だったのだろうが、作中この箇所で「結核」という言葉は使われていない。しかしWikiを確認すると「医師に肺結核と診断される」とある。ただ結核は感染症だから、本来なら「隔離」が必須のはず。当時はそのあたりが異なっていたのか、小説中ではそういう記述も見当たらない。 そんな子規を漱石が見舞いに訪れる。そこで子規が漱石に披露したのが「卯の花をめがけてきたか時鳥(ほととぎす)」「卯の花の散るまで鳴くか子規(ほととぎす)」 だった。そしてこれからは「子規」と名乗ると宣言する。 口の中が赤いホトトギスゆえに「鳴いて血を吐くホトトギス」と言われたのは、私でも聞いたことのあるが、それが中国の故事に由来するというのは、今回調べて初めて知った。「卯の花」は「時鳥」「子規」とともに夏の季語だが、それだけで選ばれたのかどうかは不明。 子規は「子規」以外にも、松山時代から百ほども雅号をこしらえている。「野球」と書いて「のぼーる」と読ませるものなどの中に「漱石」もある。「漱石」は中国の『晋書』が出典の「漱石枕流」に由来するのは著名だが、「漱石」について、ここでは 子規は「筆まかせ」の中で、"漱石"という名前は今、友人の仮に名前になっていると記している。 とある。 漱石は、子規を見舞った際に「七草集」を受け取り、その評を頼まれていたのだが、次に子規を会った際にその評を手渡す。その評の中で初めて「漱石」を使っている。 この他にも二人はこの時期に何度か手紙を交わし、友情は堅固なものになっていく。 病状もいくらか落ち着いたその夏、子規は松山に帰郷する。しかし移動の疲れが出たのか、帰省中、子規はまた喀血する。母・八重と妹・律は子規の血を吐く姿を目の当たりにして愕然とする。 病状を考えて、叔父の大原恒徳は、子規に、廃学、休学、まで提案している。しかし子規は、この時、到底できないと拒む。休学して仮に五年、十年長生きしても、決して満たされることはない、と。子規はこの頃から、自身が長く生きられなことをすでに覚悟していた。ここまでが上巻。 下巻は、明治25年年頭から始まる。 子規は、明治以前の俳諧を系統立ててまとめてみようと考えていた。その理由のうちの一つが、東京でも子規の世話人の一人である陸羯南(くがかつなん)の発行する新聞「日本」から執筆依頼がきていたことで、俳句・短歌の欄を作ることも考えていた。 子規は俳諧の歴史、俳人の洗い出し、さらに俳人の系統を系譜としてまとめようとした。これを全部一人でやろうとしたのである。 子規はもう大学の学業に励むことに興味と関心をすっかり失っていた。 漱石はそんな子規を心配し、あれやこれやと世話を焼くが、子規は耳を傾けなかった。 結局、子規は帝国大学を退学する決心をする。 世話人である陸羯南はじめ、何人かに子規は「退学」の決意を伝え、反対する相手を説得した。彼らが最終的に了承せざるをえなかったのは 子規の口から、自分の将来の時間はさして長くないので、今、自分がやりたいことをしておきたい、と言われたからである。 子規は大学を辞めて、陸羯南が主宰する新聞「日本」で働くことになった。そして郷里から母・八重と妹・律を呼び寄せる。 明治27年、終生の地となる根岸の家に転居する。いわゆる「子規庵」である。 同年、日清戦争が勃発。子規は「俳句分類」をやり遂げたいと考えながら、一方で、早く海を渡って従軍記者として仕事をしたいとも思う。こんな病状にもかかわらず。陸羯南が子規の従軍への懇願に容易に首を縦に振らなかったのは当然のことだ。激しい喀血はなかったが、疲労によって寝込んでしまいことが度々あり、従軍は常識的には無理な話だった。ただ子規はいったん言い出せばきかない。子規はとうとう戦場で死んでも本望だとさえ言い出す。 結局子規に押し切られる形で陸羯南は子規が戦地に赴くことを認める。戦況が落ち着いていたということもある。 子規は明治28年4月、遼東半島に渡るが、その2日後には日清講話条約が結ばれる。砲撃の音などどこからも聞こえない。結局子規の渡航は、物見遊山の旅となる。しかし、この地で子規は、第二兵站(へいたん)軍医部長に着任していた森鷗外に会う。鷗外はすでに訳詩集「於母影」や小説「舞姫」を発表していた。子規は鷗外と清国を離れるまで毎日のように会い、俳句について語り合い、創作もした。 5月、子規は帰途につく。しかし帰りの船でまたしても喀血。喀血はなかなか止まらなかった。ようやく神戸に着いたが、また喀血が始まる。記者仲間に助けられてようやく入院。 碧梧桐を通じて知り合い、数年前から文通をしていた高浜虚子も京都から見舞いに来た。当初病状は悪かったが、徐々に回復に向かう。母・八重も到着する。 漱石は同じ頃、愛媛県尋常中学校教諭に就任。 子規は8月退院。漱石の家で50日あまりを過ごす。松山から東京に帰る途中、子規は一度、神戸に寄り、医師の診察を受ける。汽車旅行に差障りなしと言われる。その後、大阪へ。しかし腰の骨が痛み始め、歩くこともかなわぬようになり大阪で数日休む。さらに奈良へ。宿は、小説では「角定」(かくさだ)とあるが、一般的には「對山楼」(たいざんろう)として知られていたようだ。一流の宿とのこと。旅費は漱石から借りた十円。しかも後に子規は漱石への手紙の中で、その金を初日にすべて使い果たしたと書いている。 そしてこの宿に4泊した際に、あの 柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺 秋暮るゝ 奈良の旅籠や 柿の味 等を詠む。そのことから、現在、宿の跡地にできた日本料理店「太平倶楽部」と、子規の親戚で、造園家で樹木医でもある正岡明が2006年に作庭したのが「子規の庭」と呼ばれるということらしい。まぁ「庭」に関しては、こじつけもいいところではあるが、どうかご容赦を。 東京に戻った子規だが、喀血はおさまっていたが、腰の痛みは悪化していた。リュウマチの疑いがあるとして医者を呼んだが、医者の診断はリュウマチではなかった。 医者は専門ではないから断定はできないが、結核菌が広がって進行するカリエスではないかと言う。カリエスは結核性脊椎炎のこと。子規の場合は腰椎に症状が出た。進行すると椎体内が壊死し膿の巣ができる。すぐに専門医が呼ばれ、手術が決まる。しかし手術を終えて一週間後、また腰や背中が痛み始めた。膿も出始める。それは以降死ぬまで続くその処理は律がするようになった。 明治29年、松山の柳原極堂が子規に句誌について相談の手紙を寄越していた。名前は「ホトゝギス」。相談を重ねるうちに、句誌は子規の主宰という形になっていった。明けて明治30年「ホトゝギス」刊行。 明治29年に熊本の高校に移った漱石は同年、鏡子と結婚。しかし流産を経て、31年鏡子は入水自殺を図る。しかし翌年に夫婦は女児を授かる。 明治30年、熊本の漱石から、教師を辞めて文学に向かいたいと手紙が来る。七月、漱石、帰京。小説の構想を練り始めていた。 松山で「ホトゝギス」がなかなか売れないことから、柳原極堂が一人ではもうできない、廃刊したいと子規に泣きつく。子規は虚子に手紙を書く。二人で建て直したいと頼む。虚子はこれを承諾。 明治31年、松山版を引き継ぐ形で東京版「ホトゝギス」刊行。 明治31年新聞「日本」で子規は「歌よみに与ふる書」と題する批評文を掲載。紀貫之や『古今和歌集』を「下手な歌よみ」「くだらぬ集」と論じた。反論が押し寄せ、再反論等のための批評が十回も続く。子規は自身の創作も掲載し、開かれた場になる。「歌よみに与ふる書」は多くの支持を得た。これを機に伊藤左千夫や長塚節が子規の元に集い、やがて「アララギ派」が誕生する。 子規の『俳諧大要』が明治32年1月「ホトゝギス」の発行所から刊行。「ホトゝギス」は売れ始めたが、虚子は多忙になり、やがて病に倒れる。急性大腸カタル。子規は碧梧桐を中心に発行を継続するように頼む。 子規はこんな病状でも多忙だ。「ホトゝギス」の原稿のため短歌会、句会が数日置きに催される。すべての中心に子規は座し、時に「輪読会」もやる。何人かは子規庵に泊まる。短歌会、句会の間の来客も多い。「日本派」「歌よみに与ふる書」等の影響もあり全国から人が来る。漱石の紹介で寺田寅彦も来た。"蕪村忌"には子規庵二十一畳半に46人が入った。 明治33年、漱石のイギリス留学が決まり、7月、熊本から上京、子規庵を訪問する。8月、子規は喀血。清国からの帰途での喀血以来の量だった。 漱石が留学の前に再度子規を訪れる。留学の期間は2年だが、準備等を入れると2年半はかかる。子規も漱石もこれが最後だとわかっていた。ぎこちない表情が二人に浮かぶ。子規は 独り悲しく相成申候 と「ホトゝギス」に書いた。 子規の容態は次第に悪くなる。激しい喀血はないが、発熱があると起き上がれないようになり、句会、歌会も中止になることが多くなった。それにつれて子規は「我儘」も強くなる。身内だと思わている碧梧桐や虚子、さらに母八重や妹律には殊に。 この年の"蕪村忌"は、子規は容態が悪く皆と連座できず、恒例の記念撮影も子規以外で行われた。翌日、子規一人だけで写真を撮ることになった。少し趣向を凝らしたいという写真屋の申し出に応じて横顔で撮影された。このときの写真が教科書等でおなじみのあの子規の写真である。 子規の病状が進み、膿をぬぐう時の痛みに耐えかね子規は大声を出したり、救いを求めたりする。世話をする律はそれを聞きながら世話をし続けた。子規が錯乱状態に陥るときは、母妹の手に負えず、隣家の陸羯南を呼んでくる。それでようやく子規の錯乱はおさまるということもあった。 明治34年、子規は漱石に 僕ハモーダメニナッテシマッタ という書き出しの手紙を書く。この手紙が漱石の元へ届いたのは40日後。漱石は子規に返事を書く。この手紙の交換が、二人の手紙での交わりの最後だった。漱石はロンドンで、しかし、疲れ果て、不愉快になり、孤独になっていった。 翌明治35年、強い麻痺剤で何とか抑えていた痛みは、何度も服用が必要にになっていった。 新聞「日本」で「墨汁一滴」「病牀六尺」を書き継ぎ、私的には「仰臥漫録」も残す。 夏は何とか越せた。9月、子規の足の甲がひどくふくらんでいることに律が気づく。水腫だった。医師は血液の循環が悪くなっているためだと言った。激痛もともなう。モルヒネも効かない。子規は容態がこれまでとは違うことに気がついていた。 9月18日、医師が呼ばれ、陸羯南も来て、碧梧桐も呼ばれる。「高浜も呼びにおやりや」 子規が言う。子規自身が何か感じている。 糸瓜咲て痰のつまりし仏かな 痰一斗糸瓜の水も間にあはず をとゝひのへちまの水も取らざりき 最後の句が辞世の句になった。へちまの水は旧暦の八月十五日に取るのをならいとする。それができなかった無念を句に詠んだのだった。子規は昏睡に入る。その後2度目ざめ、「だれだれが来ておいでるのぞな」 と律に訊いた。それが最後の言葉になった。 翌9月19日未明、時折うなり声を上げていた子規が静かになり八重が手を取ると、手はもう冷たく、呼びかけても反応はなかった。 様々な人が訪れ子規と「対面」していった。 ふと訪れた静寂の中で、八重は、息子の両肩を握りしめ顔を上げるようにし、両肩を抱くようにして言った。「さあ、もういっぺん痛いと言うておみ」 それは月明かりの中で「透きとおるような声で響き渡った。」「八重の目には、それまで客たちが一度として見たことのない涙があふれ、娘の律でさえ母を見ることができなかった。」 9月21日、葬儀。150余名の会葬者の中で行われた。田端の大龍寺で土葬が執り行われた。戒名は「子規居士」。子規の死を報告した「ホトゝギス」を送り、続いて碧梧桐と虚子が、子規の死を知らせる手紙をロンドンの漱石に書き送ったのが10月3日。漱石がこの手紙を受け取ったのが11月下旬だった。 漱石は句を作る。筒袖や秋の柩にしたがはず手向くべき線香もなくて暮の秋きりぎりすの昔を忍び帰るべし これらを虚子宛の手紙に書いて送った。 漱石は、翌明治36年に帰国。東京帝国大学、明治大学の講師を務めながら、38年に「ホトゝギス」に最初の小説「吾輩は猫である」を発表。 漱石のこれ以降は皆さん、ご存知の通りである。 松山でも東京でも、子規は人に慕われ人を慕った。人の誘いを断れない性格もあって子規の周りにはいつも子規を慕う人の輪ができていた。子規が残した最大のものは「人」だったのだろう。 さらに作家は、明治という時代が、子規のような「自分の信じたもの、認めたものにむかって一見無謀に思える行為を平然となす」人物を生んだのではないかという。 子規の人となり、性格については、無類の大食漢であるとか、金銭に無頓着で、子規が大学を辞めて八重と律を東京に呼び寄せる際の「旅行」に、57円40銭という、松山なら親子3人が半年以上暮らせる額を平気で費やして呆れられても、金銭への無頓着さは生涯変わらず、漱石に対しても同様だったが漱石はそれを許容していたとか、子規の淡い恋愛感情とか、おもしろいエピソードはたくさん出てくる。どこまで「脚色」されているかは別にして。 彼ら二人には、一度心に決めると「一直線に突進する」という似たところがあった。が一方でその振る舞い方は随分違っていた。 子規は、言ってみれば、死ぬまで、やりたいことを、やるべきことを追究し続けた。病を得てそれに一層拍車がかかった面もあるだろうが、いずれにしろそういう意味では「子ども」でいることを選び、最後までそれを貫いた。衝動と直観に従った生き方と言える。だからこそあれだけの仕事ができた。 一方、漱石は、周囲の「期待」を飲み込んで「合理的」に行動し、許容できる限り許容した上で、最終的に「文学」に向かい、小説を書いた。漱石は、子規より少なからず「屈折」し、だからこそ「小説」で評価されたということかもしれない。 作家は、この違いは、二人の生い立ちも関係していると書いている。「周囲の期待を一身に背負って育てられてもなお自由に自分の道を探し続ける子規と、生まれてすぐに里子に出され、その後も養子にやられ、大人たちのゴタゴタの中でも自分を探し続けようとした金之助はまったく相反する環境で育った。」 そしてそんなふうにお互いが随分違うからこそ、二人は惹かれ合った。それはもしかしたら奇跡的なことかもしれない。子規がいなければ、もしかしたら漱石もいなかった。ということで、随分長くなってしまいました。 では次回、DEGUTIさん、よろしくお願いいたします。2022・03・05・T・KOBAYASI追記2024・05・11 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.09.15

コメント(0)

-

週刊 読書案内 寺田寅彦『柿の種』岩波文庫

100days100bookcovers no58 (58日目)寺田寅彦『柿の種』岩波文庫 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 さて、YAMAMOTOさんから渡されたバトン、『あなたのために いのちを支えるスープ』は、辰巳芳子さんの言葉が読んでみたくて手元に置きたい1冊でしたが、リレーの段ではたと困りました。「料理の本」と言えばうちにあるのはかんたんなレシピ集ぐらい、辰巳芳子さんの著作も読んだことがないので、どんな付け筋があるのか、なかなか思いつきません。糸口を見つけるために、辰巳さんのWikipediaを見てみましたら、ふと目が留まったのは、辰巳家のご先祖が加賀藩の藩士だった、という項目でした。 ほう、士族だったのか。そのときふと、ひとつのエピソードが頭を過ぎりました。幕末の土佐藩で起こったある事件のことです。 土佐藩の上級武士(上士)と下級武士(郷士)がつまらないことでケンカになり、郷士の池田忠治郎が上士に斬り殺されてしまいました。忠治郎に同行していた同じ郷士の宇賀喜久馬が、殺された忠治郎の兄・池田寅之進の元に駆けつけ、激昂した寅之進がとって返して仇の上士を斬り殺してしまったため、事件は大ごとになり、結局、寅之進と喜久馬の2人が切腹をすることで決着しました。 このとき、宇賀喜久馬を介錯したのが喜久馬の実兄だった18歳の寺田利正、のちに寺田寅彦の父となった人物ですが、利正は、実弟の介錯をしたことで精神を病んだ、と言われています。寺田寅彦のことを考えると、このエピソードがどうしても浮かんでしまうのです。 のっけから物騒なエピソードですみません。むりくりで、ほとんど無関係と言っていいような繋がり方ですが、どうぞご寛恕を。 『柿の種』(寺田寅彦著、岩波文庫) この本を読んでみようと思ったきっかけは、ほんの数年前、『書を読んで羊を失う』(鶴ヶ谷真一著、平凡社ライブラリー)という書物の中の「丘の上の洋館――寺田寅彦」というエッセイを読んだことでした。その後、『柿の種』を読むかたわら、寅彦の評伝『寺田寅彦 妻たちの歳月』(山田一郎著)を読みました。人物に対する興味が先行してしまうのは私の悪癖ですが、おかげで、寅彦が生きた時代や家庭環境に、少しだけ詳しくなったのです。 寺田寅彦は、東京帝国大学理科大学の物理学教授でしたが、随筆家としても多くの書物を残しました。熊本の五高で夏目漱石に俳句の手ほどきを受けて以来、生涯漱石を師と仰ぎ、漱石の人となりについても数多く随筆を残しています。 寅彦の随筆は、つまり大学教授の書いた文章というわけですが、私は、天才的な文章家がたまたま大学教授になったのが「寺田寅彦」だと思っています。寅彦は、常人とは少し離れた境涯に浮かぶ「島」に住んでいるような人です。かつて自分のブログに書いた感想をそのまま書き写しますが、寅彦の文章は「俳味なんていうスカスカしたものではない。観察から展開される思考は玄妙で、ときに面妖ですらある。そのうえ、ほんのりとさびしい」 のです。 それはもちろん、持って生まれたギフトだったのでしょうが、上に書いたように父の身の上に起こった事件、生まれる前の家系に起こった悲劇が、寅彦の人生にまったく無関係だったとも思えません。寅彦はまた、生涯に三人の妻を娶っていますが、一人目、二人目の妻とは若くして死別しています。医療が満足ではなかった時代にはよくあることだったのでしょうが、若い頃から近しい死を何度も体験していることは、文章家寅彦にとって大きな影であるとともに、書くことへのアクセルでもあったのではなかろうかと、まったく根拠のない想像を巡らしてしまうのです。 でも、というか、だから、というべきか、寅彦の書いていることは不思議なほど時代を感じさせないものが多く、普遍的です。『柿の種』は「短章 その一」「短章 その二」からなっていますが、「その一」は友人の松根東洋城が主宰していた俳句誌「渋柿」に毎号寄せていた短文を集めたもので、気楽に思いついたことを書くというスタイルが自由な発想を開花させている文章、「その二」は科学者として感じること、社会の一員として生きることへの思考なども盛り込まれたもう少しよそ行きの文章になっていて、寅彦の視野の広さを感じます。 科学者らしく、災害についての言及も数多くあります。『天災と国防』という著作もありますが、その中には「天災がきわめてまれにしか起こらないで、ちょうど人間が前車の顚覆を忘れたころにそろそろ後車を引き出すようになる」 と書かれています(Wikipediaに教えてもらいました)。「天災は忘れた頃にやってくる」 ということですね。 『柿の種』の文章も引きたいところですが、一部を引くより、その世界を楽しんでいただきたい本です。短文ばかりですし、〈青空文庫〉で簡単に読めますので、ご興味がある方はお読みいただければと思います。 ということで、ほんのさわりだけ。「日常生活の世界と詩歌の世界は、ただ一枚のガラス板で仕切られている。」 の一文で始まる「短章 その一」の巻頭の文章は、ガラス板のむこうとこちらを行き来することについ て、暗喩を織り交ぜながら書かれているのですが、この喩えがなんとも意表を突く発想で、感心しながら読み進むと、最後に「まれに、きわめてまれに、天の焔を取って来てこの境界のガラス板をすっかり溶かしてしまう人がある」 と結ばれます。この一文に、寅彦の資質が溢れているような気がして、何度読んでも痺れてしまいます。 それではKOBAYASIさん、お願い致します。(K・SODEOKA・2021・01・04)追記2024・03・26 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日~80日目)のかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.08.23

コメント(0)

-

週刊 読書案内 小泉八雲『怪談』(平川祐弘:訳/河出書房新社)

「100days100bookcovers no18」(18日目)小泉八雲『怪談』(平川祐弘:訳/河出書房新社) 前回YAMAMOTOさんが取り上げられた『孤愁 サウダーデ』で、その登場人物、モラエスを知ったとき、つぎに取り上げる作者はすぐに思いついた。 というか、ひとりしか思いつかなかった。西欧から来日して日本人と結婚し、日本で生涯を終えた作家、ラフカディオ・ハーンだ。コメント欄でその名が出ていることにすぐに気づいたけれど、ここは許してもらおう。『怪談』小泉八雲(平川祐弘:訳/河出書房新社) さっそくラフカディオ・ハーン、すなわち小泉八雲の『怪談』を図書館へ借りに行った。「耳なし芳一」、「狢」、「轆轤首」、「雪女」などの話はよく知っているけれど、『怪談』そのものは読んだことがない。初読である。 八雲はギリシャに生まれたが、その後、父の故郷アイルランド、フランス、イギリス、アメリカ、西インド諸島マルティニーク島と移り住み、40歳で来日。松江で小泉節子と結婚してからも熊本、神戸と移って、最後は東京で亡くなっている。 ガルシア・マルケスのときにも同じようなことを書いたけれど、まさしく放浪の人生だ。 在日期間は意外に短く14年。その間に結婚して三男一女をなし、各地の学校で英語教師をしたのち東京帝国大学の英文学講師を務め(ちなみに、八雲の後任は夏目漱石)、その合間に13冊の著作を書いている。日本に来る前にはアメリカで長年新聞記者をしている。人の何倍もの濃密な人生を、54年で駆け抜けたのだ。 『怪談』は、八雲が日本での見聞や体験を西洋の人々に伝える目的で、英語で書いた外国語の文学である。だから翻訳によって読後の印象は多少違うかもしれないけれど、この平川祐弘訳は文章が明瞭で読みやすかった。 「耳なし芳一」や「雪女」など、すでによく知っている話は、中に出てくるセリフまでがほぼ記憶通りで、しかもそれが映像とともに甦る。絵本か童話で読んだのかもしれず、それ以後もどこかで耳にしたかもしれない説話の「セリフ」は、何年経っても記憶の中で変質することのないほどシンプルなものだったということだ。シンプルなほど、怖さは際立つ。 ところで、『怪談』を読んだおかげで、面白い発見があった。 十数年前に松江に旅行して「小泉八雲旧居」に立ち寄ったとき、昭和7年にここを訪れたという俳人・高浜虚子の句碑を見かけた。食はれもす 八雲旧居の 秋の蚊に 虚子 どうして「食はれけり」ではなく「食はれもす」なのか。どうして「八雲旧居の秋の蚊になら食われもしよう」とまで詠んだのか。 先人である小泉八雲に敬意を表した、いわゆる「挨拶句」と考えるのが常道かもしれない。でも、それだけなのだろうかと、ずっと気になっていた。 で、今回の『怪談』である。この本には、「怪談」以外に「昆虫の研究」という小文が収められているのだけれど、そのなかの「蚊」の項目を読んだとき、虚子の句に対するひっかかりが瞬時にほどけた。 この文章の中で、八雲は蚊から身を守る目的で蚊の生まれる場所を調べるうち、「溜まり水」が蚊の繁殖を促す主原因だと知ったと書いている。なかでも墓地は、墓前に供える水や花立ての中など「溜まり水」だらけの場所だ。しかし、八雲は墓地という場所が好きだったらしい。 自宅裏の古い墓地を 並はずれて美しい場所で、驚くばかりに珍奇である。一木一石も古い理想によって形づくられたものばかりだ。そんな古い美の規範はもはや現存する人の脳裡には存在しないものである。 とまで書いている。 蚊に食われるのはイヤだけれど、墓地で蚊に生まれ変わることができるのならば、たとえ「前世の咎で食血餓鬼の境涯に堕とされてしまった」のだとしてもそれを望む、「かぼそい、刺すような歌をうたいながら、誰か私を知っている人を噛みに行きたいものと思うのである」と結んでいる。 虚子がこの文章を読んでいたかどうかは分からない。けれども、読んでいたとしても不思議ではないだろう。なにより、この八雲の一文を受けたものとしてかの句を再読すると、そこには時間を超えた八雲と虚子の感応が生まれる。「八雲旧居で見かけた秋の蚊に八雲本人を感じた」 虚子に思いが至ったとき、このふたりの文学者への親近感がふつふつと湧いてきた。実際がどうであれ、楽しいではないですか。 またまた長くなってしまった。ではKOBAYASIさん、よろしくお願いします。(K・SODEOKA2020・06・12) 追記2024・01・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.04

コメント(0)

-

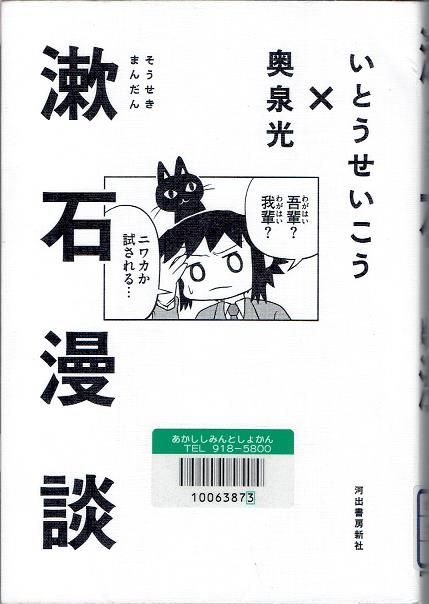

週刊 読書案内 奥泉光「夏目漱石 読んじゃえば?」(河出文庫)

奥泉光「夏目漱石 読んじゃえば?」(河出文庫) いとうせいこうさんと奥泉光さんが掛け合いで、文芸漫談をやっていらっしゃる「漱石漫談」(河出書房新社)を、以前「案内」しました。案内しながら棚を見ると、この文庫が座っていらっしゃるじゃありませんか。「お、そういえば買ったっけ。」 そう思って、手に取ってみると、ところどころにポストイットが貼られているんですね。どうも、読んでいるようなんです。奥書を見ると、2018年に出版された本ですから、購入して一年は経っていません。ポストイットの作業からは、せいぜい半年でしょう。半年前に読んだ本の中身を全く覚えていないとはこれいかに? そういえば、「漱石漫談」を読みながら、どこかで聞いたことがあるような気がする言い草というのが複数回あったことに思い当たり始めると、じわじわ思い出し始めました。 こういうことが、頻発し始めているのは不安を掻き立てますが、しようがありませんね、忘れてしまっているのは、きっとあんまりおもしろくなかったからに違いないとばかりに、「面白くなさ」の確認作業のような、もう一度読み直し作業を始めました。ホント、ヒマなんですね。 ここから、その結果を報告しますね。 まずこの本は、舞台に二人が立っている漫談だった「漱石漫談」に対して、ピン芸人編とでもいうべき本ですね。奥泉光さんが一人でマイクに向かって「漱石」を紹介していらっしゃるといった風情です。 面白いもので、当たり前のことですが、奥泉さんの主張は、漫談の時と、よく似ているんですが、いとうせいこうさんのツッコミがないせいなのでしょうね、まず、笑えない。 その次に感じたことは、奥泉先生、おそらく根がまじめな方なんでしょうね、「語り」の口調が、少々先生くさい。要するに、ギャグも含めて「めんどくせー」って感じなんです。その上、漱石初心者に語っているにしては、少々、深すぎて、何を言っているのか実感がわかない。あっと、「吾輩は猫である」の話をしてたらすっかり時間がたってしまったな。じゃ、ぼくはちょっと失礼してフルートの練習をしてこよう。フルートの練習だって、きっとどこかで小説の読解力につながっている。今の君たちなら、それが分かるだろう?さて、今日の練習は何の曲にしようかな・・・。「はあー?」って感じでしょ。授業の終わりにこれをやりたがる教員は結構いるんですが、まあ、ばかにされるのがオチなんですよね。「ぼくの話を聞いてくれた、今の君たちなら、それが分かるだろう?」「なんでやねん!一時間、自分が勝手にしゃべっただけやんけ。何にもわからへんわ。その上、フルートとか、自慢なん?」 下の「カギかっこ」が、いとうさんのお仕事だったわけですね。もっとも、そういう突っ込みを、読者に期待しているというか、本の作り方が、おそらくそうなんでしょうね。そんな意図も透けて見えちゃうのが、二重に面倒くさいわけです。 最後にもうひとつ。第4章「坊っちゃん」にある文章です。 ここまでの話で、坊ちゃんに対するイメージがだいぶ変わったと思うんだけど、彼が抱えている「孤独」というのは、この作品に限らず、漱石に小説全体を貫いている大事なテーマ。 テーマというよりも、つい出てきてしまうものと言った方がいいかな。「孤独をテーマにしよう!」と漱石が意識しているというよりもそのことを描こうと思ってなくても、つい出てしまうんだと思う。 漱石作品では、主人公の孤独、特に他人とコミュニケーションできない孤独がいろいろな形で書かれている。 漱石理解の上で、かなり大切な指摘ですね。この後「こころ」や「門」「明暗」が引き合いに出されるのですが、「初めて漱石を手に取ろうという人」には、おそらく何のことか、全くわからないと思いますね。 この本の中で奥泉さんが「語って」いらっしゃる内容の多くは、初めて漱石を読む高校生には意味不明といっていいことばかりなんです。 むしろ、教室で「こころ」を読んでみたけれど、先生の解説がよくわからなかったと思いながら、「でも気になる」という具合に踏みとどまっている読者には「光明」である可能性がある本なんでしょう。そのあたりが、奥泉さんが想定していらっしゃる「入門者」のレベルというわけです。 それにしても、「漱石漫談」をお読みになった方が、「こっちも読んでみようか」という感じでお読みになると、内容が案外ダブっていて新鮮さに欠けますが、と申し上げて「面白くない案内」を終わりたいと思います。じゃあまたね。ボタン押してね!にほんブログ村坊っちゃん忍者幕末見聞録 (河出文庫) [ 奥泉 光 ]ふーん、読んでません!

2019.10.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 夏目房之介「孫が読む漱石」(新潮文庫)

夏目房之介「孫が読む漱石」(実業之日本社) 今年も、漱石本をあさっています。昔読んだことがあるような気もするのですが、夏目房之介「孫が読む漱石」(今は新潮文庫)を市民図書館の棚で見つけたので、借りてきて読みました。 夏目房之介という人の本業はマンガ家、あるいは、マンガ批評家で、イラスト風のギャグマンガが、ぼくの知っている仕事なのですが・・・。 一時よく読んだという記憶はあるのですが、具体的には忘れてしまったなあと思っていると、この本の挿絵で使われていて懐かしく思い出しました。 そう、そう、こんな感じですね。 房之介さんは漱石の長男純一の息子さんです。1950年生まれですから、1916年に亡くなっている祖父のことを直接知っているわけではありません。祖母の鏡子については1963年まで存命だったわけですから、事情は違うでしょう。 この本は、文豪漱石の孫が、その作品を読むというわけですから、どちらかというと覗き趣味的な興味で「売れる本」を狙ったんじゃないかと思って手にしましたが、読んでみると少々趣が違いました。 「プロローグ」の章ではかなり詳しく夏目家の内情と、房之介さんの父、漱石の長男純一の人柄が、息子の目から語られます。その上で、彼はこう書いています。 僕が書くものは、遺族としての距離から語る作品という興味を持って詠まれるだろう。それは、それでいい。でも、そこから先に本当はいまの時代、社会を生きる、孫であると同時に戦後大衆でもある僕が、その距離感から率直に語る漱石作品という意味があるような気がしている。 個人の「読み」の変化は時代にもよるし、その時の気分にもよる。またどこからが時代的な変化によるもので、どこからが個人的な変化によるものを区別することはむずかしい。 これが批評なら、あんまり変化していては機能しない。精度のおそろしく悪いカメラで動きながら被写体を映すような仕儀になる。けれど文芸批評でもなく、それどころか文学青年ですらなかった僕のレンズが、そんなに優秀であろうはずはない。 精度の悪いカメラの像でも、僕の「読み」の文脈の距離感を計って読んでもらえば、最後にはなにがしか僕にしかできない像を結ぶことができるかもしれない。 筆者がいう「僕の読みの文脈の距離感」が端的に表現されているのが上のイラストですね。笑えますね。笑えますが、この距離の「近さと遠さ」、「出会いに対する焦り」は、まさに「孫」が超絶的にエライ「祖父」に出会ったときにしか体験できないものじゃないでしょうか。これがまず、本書の読みどころの一つだと思います。 さて、ここから房之介さん、いよいよ、えらいオジーちゃんに挑戦です。なんと彼は「坊ちゃん」、「猫」に始まって、小説作品はもちろん、書簡から、おばーちゃんが書いた「漱石の思い出」まで、ついでに言うなら関川夏央・谷口ジローの「坊ちゃんの時代」はもちろん、周辺の批評作品に至るまで、ほぼ、全編読み尽くしているのです。ビビりながら『偉い』オジーちゃんに出会う孫の覚悟と心意気を感じましたね。 文章は、あくまで素人らしい朴訥さをにじませたもので、時折挿入される、一こまマンガのイラストが、まあ、こちらは「プロだねヤッパリ」と思わせるようなつくりの本ですが、はたして、ホントにそうでしょうか? 「修善寺の大患」の後の漱石の様子について、こんなふうに書かれているところがあります。この文章のすこし前に「多分、このエアポケットのような緊張の解除と、与え限り受け身になった自分からみた優位の人々への自然な感情が、漱石にとって大患の意味であった。」と記したうえで、漱石の病後の心理的転回をこう書いています。 大患はそれなりに漱石の観点を転回させただろうと思わせる。これは、晩年の「硝子戸の中」の境地に通じてゆくのだろう。 そんなことを考えた挙句、漱石は自分の考えに「心細く」なり、また、「詰まらなく」なって、同じ年に亡くなった大塚楠緒子への手向けの句を記す。 あるほどの 菊抛げ入れよ 棺の中 まっすぐな思いを感じる、いい句だと思う。 この病床にあって、漱石は俳句、漢詩を多く作り、「思い出すことなど」に収録している。今回初めてこの随筆を読み、僕の好きだった句なども、けっこうこの時期に残していることを知った。 また孫としては、このとき漱石が、解放してくれたものの最初に「妻」と書いていることは、やはり意味のあることだった。 大塚楠緒子の死に際して読まれたこの句は、漱石俳句のなかでも一、二を争う有名な句ですが、病後の心理的転回を視野に入れながら「まっすぐな思い」を感じ取る批評眼は、俊逸だと思います。 通常は漱石の隠された恋の話題で盛り上がるだけで、この句に現れている「死と向かい合った漱石」を見落としがちなのです。つづけて、祖母鏡子に対する祖父の眼差しに言及するバランス感覚はただ者ではありませんね。 そろそろ終わろうと思いますが、折角ですから、「こころ」に関して房之介さんが何を言っているのか触れてみようと思います。 あれこれ引くよりも、このイラストがすべてを語っているようですね。結局、ほかの登場人物はほったらかしにして、「自分の自殺の経緯」を誰かに語りたくいて仕方のない「先生」を書いてしまう、おじいちゃんにあきれ返っているお孫さんなのですが、何となくわかってあげたりするところが、読み手を和ませるわけですね。 もちろん、本書はマンガではありません。ま、しかし、まじめな批評は本文をお読みいただくということで、このあたりで終りたいと思います。2019・10・10(記事中の図像は本書の記事の写真です)追記2022・10・16 毎年、「こころ」の授業の練習をする学生さんに紹介したい漱石本を探して「案内」しようと思う季節が、今年もやってきて、古い投稿を虫干ししています。今年は、新しい本も探し出して「案内」しようと思っていますが、とりあえずこの辺りから、ですね。にほんブログ村にほんブログ村【中古】 古典教養そこつ講座 / 夏目 房之介 / 文藝春秋 [文庫]【中古】 漱石の思い出 文春文庫/夏目鏡子(その他),松岡譲(その他)

2019.10.11

コメント(0)

-

週刊 読書案内 高山宏「夢十夜を十夜で」(羽鳥文庫)・近藤ようこ「夢十夜」(岩波文庫)

高山宏「夢十夜を十夜で」(羽鳥文庫) 由良君美という伝説的英文学者を以前、紹介しましたが、その時に出てきたお弟子さんで、その時話題にしたのは四方田犬彦という、まあ、映画評論家と、もう一人が高山宏という人でした。で、今回は、その高山宏のご案内です。 もともと、イギリス文学ですか、マニエリスムに対する造詣の深さが圧倒的な研究者ですね。グスタフ・ホッケとか、名前を出しても、普通の人にはよくわからないかもしれません。「アリス狩り」という有名な評論シリーズで、ぼくのような素人の門外漢でも、名前を知った人です。 最近の仕事は羽鳥書店という本屋さんから「新人文感覚Ⅰ 風神の袋」・「新人文感覚 II 雷神の撥」が出ていて、本の名前だけで「ほしい!」となるのですが、もちろん、装丁もかっこいい、しかし、1冊14000円となると、ちょっとビビってしまいます。0の数をお間違いにならないようにね(笑)。 同じ羽鳥書店の「はとり文庫」というシリーズに、その二冊の副読本と銘うった「夢十夜を十夜で」という、しゃれた本があります。0の数が一つ少ないということで、今日のご案内はこっちです。 不思議の国のアリスの達人高山宏が、漱石、それも「夢十夜」を?いや、彼なら「夢十夜」こそを、かもしれませんね。 漱石の作品の読解や、評論は、腐るほどあります。別に、書物は腐らないけど、中は腐っているといいたいようなのもあるかもしれません。 この本は高山宏が大学の授業で漱石を取り上げた実況中継です。さすがですね、生きがよくてピチピチしていました。 アジアからの留学生をどう「獲得」するかが二十一世紀初頭、日本の各大学の「生き残り」条件の一つと言って世上かまびすしい。試行錯誤がしばらく楽しくも居心地悪い過渡期の「国際系」に、このところ自分が唱え始めている「新人文学」がいきなり巻き込まれた形である。 面白いじゃないか。日本文学に一定以上の知識もなく、したがって、一定以上の偏見もない、見るところ限りなくまっさらに近い二十男女にいっそ「ブンガク」とは何か、徒手空拳(のふり)、是々非々で教え、議論してみよう。いろんな領域をそれぞれ極めたと言われて閉塞気味の自分にも、なにやらん愁眉のひらかれぬでもない気もする。 読者に向けた開講の辞です。自負と自信を感じますが、ここから、さすが高山宏ともいうべき展開が始まります。 いきなりその場で当てられたにもかかわらず、巧いバトン・リレーのようによどみなく音読する。よしよしその調子。つい書き写す気になってくれた諸君はいるかねと尋うと、残念これはいない。別に提出しろとは言わないが、次回からは書き写してみること、と改めて指示を出した。 「はなびら」を花弁でなく瓣と書く。二つの部分の間に「瓜」が入っているだろう、「実」として入っている「瓜」だろう、「うりざね」なんだよ。この書字の遊びによって、死ぬ前の女の「瓜実顔」と女死後に化身した花の「瓣」が同じものと知れてこないだろうか。 紙の上にひろがる活字、というか文字と文字のつくる意味の世界も一方にあり得て、これはこれで面白い。 自分で書いてみると分かるかもしれない。ただの偶然、ひょっとしたら遊びと感じられるかもしれないが、表向き言葉の各種の遊びを体系的、強迫観念のように生み出す文学をこの四半世紀、マニエリスムの文学と呼んできた。 「百年待つというというのもこの場合にはほどよい気がする。十年では現実味があって合わないし、千年では百合と相性が悪い」とか「百合の百と百年待っていてくださいがかけられていて、実際には百年も待っていなかったのではないか」という答えを紹介して、百年というのは現実に無理とする他の何人かの懐疑派の疑問に答えることをもって九十分の白熱授業は始まった。 「百」年待って「合」うから「百合」なんだねと。 何だ言葉遊びじゃないか、それってという感じが何人かの顔にありありだったが、実はそれこそがかの神経医学のパイオニア、ジークムント・フロイトのいわゆる「機知語」であり、二十世紀初頭のそのフロイトの「機知語」「始原語」「言い間違い」の論に絶妙によみがえった十六世紀マニエリスム(と、十八世紀末の「蘇るマニエリスム」)たるロマン主義が得意とした、見掛け上限りなく遊戯的な「文学」という表現行為の正体なのだ。 これが「夢十夜」の第一夜、第一講のさわり。老婆心ながら、付け加えると、漱石がイギリスで出会ったのは、講義中の十八世紀イギリスロマン主義です。 ぼくが、高山宏に惹かれる理由はお分かりいただけるでしょうか。彼の博学と、ユーモアあふれる授業で素人大学生が「比較文学」の扉を開ける様子がまざまざと伝わってくるじゃないですか。そこが、何ともいえません。 面白いでは言い尽くせない。新人文科学の広さと奥の深さにはため息が出ますね。この一冊読み終えると、もう一度、高校生相手に漱石を語りたくなってしまいます。 ボクなら、と、浅学菲才も顧みず、これも持ち出してみると思いついたのが、近藤ようこのマンガ「夢十夜」(岩波書店)です。もちろんこのマンガは、ヤサイクンのマンガ便の断捨離ものではありません。 近藤ようこは「うる星やつら」の高橋留美子と高校の同級生で、同じ漫研出身だそうです。独特の作品解釈をなにげなく怪しい線で描くマンガ世界。小説とは違うマンガ小説、遊技的再解釈になっているところが、じつに魅力的な人なのです。 高山宏といい、近藤ようこといい、抜群の才能というものは、この世にはあるものなのだと、つくづく思う、今日この頃です。(S)ボタン押してね!にほんブログ村新訳 不思議の国のアリス 鏡の国のアリス [ ルイス・キャロル ]水鏡綺譚 (ちくま文庫) [ 近藤ようこ ]

2019.09.21

コメント(0)

-

週刊 読書案内 いとうせいこう・奥泉光「漱石漫談」(河出書房新社)

いとうせいこう・奥泉光「漱石漫談」(河出書房新社)掘り出し物でした。だいたい書名がふざけてるんじゃありませんか。最近、こういうお気楽な題名で、軽く紹介、皆さんご購入!という本が多いですね。付き合いきれないので知らん顔してきましたが、「いとうせいこう」の名前に惹かれて、市民図書館の棚から引っ張り出しました。ちなみに「奥泉光」という名前には、「めんどくさいヤツ」という偏見のベールがかかっていて、むしろ手は引っ込む傾向にあるのですが、今回は「いとうせいこう」の勝ち。 その場で、ページをめくってみると最初の話題が「こころ」。この章の表紙がこんな感じです。「遺書が長いヤツってダサイよね‼」 はまりました! 本書の構成は、いとうせいこうと奥泉光という二人の作家が、東京あたりでやっているらしい、文芸漫談のライヴショーの書籍化らしくて、すでに「小説の聖典(バイブル)」とか「世界文学は面白い」などの姉妹編があるようです。なんか、「小説の聖典」は読んだ記憶がかすかにありますが、怪しいですね。さて、とりあえず、「漫談こころ」から紹介しましょう。奥泉:結局、先生は最悪の仕方で死んじゃう。なぜ死んだかも教えず、奥さんを遺して勝手に死ぬ。いとう:奥さん、かわいそう。ほんと先生の「エゴ」!奥泉:なぜそこまでエゴイスティックな場所まで彼は赴かざるを得なかったのか。これと比べると、「暗夜行路」の時任謙作の孤独なんて、ごく軽いものですよ。いとう:志賀直哉ね。飲んだり食ったり、芸者と遊んだりして、たまにじーと考えるだけですから(笑)胃から血が出るほど悩んでいる感じはしない。奥泉:ですね。 こんな感じで、ここは、もちろん、笑うところ。「いとうせいこう」のツッコミ加減が、ちょうどいい加減なんです。知識のフォローもしている。 さて「漫談こころ」の山場はここらあたりですね。奥泉:(先生は)自分が田舎に帰省すれば、Kとお嬢さんが二人っきりになってしまう。それは耐えられない。そこで、Kをry行に連れ出すことにします。房州の方へ。いとう:また海!冒頭の先生と「私」が出会うシーンの繰り返しといってもいい。奥泉:Kが海を見たがって、こうなるんですね。ここでまた変なところがあるので、ちょっと読みますね。《私は自分のそばにこうしてじっと座っているものが、Kでなくって、御嬢さんだったらさぞ愉快だろうと思う事が能くありました。それだけならまだ可いのですが、時にはKの方でも私と同じような希望を抱いて岩の上に座っているのではないかしらと忽然疑い出すのです》いとう:まずいまずい。来てるよ、青春ノイローゼが。相手の心の中を忖度しすぎちゃう。奥泉:《ある時私は突然彼の襟首を後ろからぐいと攫みました。こうして海の中にへ突き落したらどうするといって、Kに聞きました》いとう:先生、嫉妬とか殺意とか。次々と衝動が激しすぎます。しかも、Kも《丁度好い、遣ってくれ》と応答してる。この二人、なんなの(笑)?ちょっと働いてみるとかしてょしいよ。奥泉:とにかく先生はKの心を知りたい。だけどKは鈍い人なんですよ。―略―二十九章のあたまにこうありますよ。《私は思い切って自分のことをKに打ち明けようとしました》この一行だけ読むと、もうわけがわからないよ。いとう:いよいよKに、お前が好きだと告白するみたい。(笑) おわかりですね。ここで話題になっているシーンは、教科書なんかに取られている場面の前にあります。だから、高校の教科書でしか「こころ」を読んだことがない方はご存じないのですが、あの夏、先生とKが房州(千葉県ですね)の海へ出かけた時のやり取りなのです。 先生とKの関係が、下宿暮らしだけの描写で読み取れる「友情」とは少し違うと思いませんか。いとうさんと奥泉さんは「ボーイズ・ラブ」の可能性にも触れながらこんなふうにまとめます。いとう:奥泉さんの指摘してくれたところを読むと、ようやくこの小説が「こころ」というタイトルである意味が分かります。行き場のない心のことを言っているんですね。奥泉:心の空回り。 心の中でコミュニケーションの絶対的不可能性の中に浸りながら、一方の心で、身近な他者を支配したい欲望とでもいうのでしょうか、そういう「不可解なもの」が描かれているのですね。 ご存知のように、この後「先生」はKを出し抜いてお嬢さんを手に入れます。ほかの批評家も書いている説ですが、そこには「Kをとられないために、自分がお嬢さんを手に入れる」という、両方ほしいという願望があったのではないかということが、奥泉光から指摘されると、いとうせいこうがこう続けます。いとう:Kとお嬢さんとの三角関係の構造は簡単ではないです。先生には、両方の項を押さえておきたいという欲望がある。奥泉:そうした潜在的な無意識の策謀は、確かにありますよね。いとう:書生である「私」との関係もそう。「私」は先生の死後、妻と結婚するという読みも、しばしば批評家の間で語られますが、先生は奥さんと「私」の両方をしはいしているといえる。奥泉:なるほど。つまり「不可思議な恐ろしい力」を「倒錯した生のエネルギー」と呼んでもいいし、そこに限定せず、彼のどうしようもなく「不可解な欲動」のはたらきと呼んでもいい。 この後、先生の自殺をめぐって語り合われる内容捨てておけませね。「明治精神」というありがちな解釈に対して、「近代社会」がもたらした孤独を指摘するあたりも、なかなかスルドイ。 ライブショーで笑いを取って遊んでいるというような内容ではありませんね。興味はあるけど、まだ読んでいないなあという人から、漱石は一応読んでいますという、まあ、高等学校の先生のような人まで、飽きさせないし、話もうまい。前編問答ですか読みやすい。偶然の出会いですが、掘り出し物でした。おすすめですね。(S)にほんブログ村にほんブログ村ボタン押してね!

2019.09.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 中勘助「銀の匙」(ちくま日本文学全集)

中勘助「銀の匙」(ちくま日本文学全集) 江藤淳の「漱石とその時代 第五部」を読んでいます。その中に「銀の匙」という章立てがあることに、はっとしました。 どうして、中勘助が? というのがぼくの驚きの理由でしたが、実は中勘助のデビュー作にして、永遠の名作「銀の匙」は、朝日新聞に連載していた漱石の「行人」中断の埋め草原稿だったというのです。 夏目漱石はのちに後期三部作と呼ばれることになる連作長編の第二作、「行人」を1912年(大正2年)12月に新聞連載として書き始めますが、胃病の悪化のために3月で中断します。その際、漱石が朝日新聞に推薦したのが「銀の匙」だったのだそうです。これが、まず一つ目の「そうだったのか!」 ですね。 ところで、推薦にあたって、漱石は中勘助宛に手紙を書いています。その中に、こんな一節があるそうです。(もちろん孫引きです) 追白 あれは新聞に出るやう一回毎に段落をつけて書き直し可然候(しかるべくそうろう)。ことに字違多く候故御注意専一に候、夫から無闇と仮名をつづけて読みみくくも候夫には字とかなと当分によろしく御混交可然か、 この手紙の内容をめぐって江藤淳はこう言っています。 彼(漱石)の「銀の匙」への打ち込み方はなかなか尋常一様のものとは思われない。段落のつけ方の指示といい、一回分の分量の見当を教えているところといい、いたれり尽くせりで、ほとんどよく書けた自作に対してと等しい愛着を、漱石が無名の新人のこの処女作に注ぎ込んでいるように感じられるからである。 手紙で、「無闇と仮名をつづけて読みにくくも候 夫には字とかなと当分によろしく御混交可然か」という苦言を呈している漱石は、実は、「銀の匙」の作者が多用する仮名の効果に、少なからずたじろいでいたのかもしれない。「字とかな」とを等分にした方がよいという漱石の考えは、当然小説記者の常識であったに違いないが、次のような箇所に示されている仮名の力は、おそらく漱石の想像を絶するものがあったに相違ないのである。 こう書いた江藤淳は「銀の匙」から、次のような引用を行っています。「ひいらいた、ひいらいた、なんのはなひいらいた、れんげのはなひいらいた・・・・」 小さな輪がそろそろ廻りはじめたのをみて伯母さんはすかさず囃したてる。謡の声がだんだん高くなって輪がだんだんはやく廻ってくる。平生ろくに歩いたことのない私は動悸がして眼がまわりさうなのでもう手がはなしたいのだが、みんな夢中になってぐんぐん人を引きずりまわす。そのうちに「ひいらいたとおもったらやつとこさつうぼんだ」といって子どもたちは伯母さんのまはりへいちどきにつぼんでいったもので伯母さんは「あやまつた あやまつた」といつて輪からぬけだした。「つうぼんだ つうぼんだ、なんのはなつうぼんだ、れんげのはなつうぼんだ・・・」 つないだままつきだしてる手を拍子につれてゆりながらうたふ。「つうぼんだとおもつたらやつとこさとひいらいた」 「銀の匙」を見出した漱石の手紙の中に、江藤は漱石の「驚き」と「たじろぎ」のようなものを読み取ったようです。「銀の匙」という作品の、珠玉ともいうべきこのシーンを引用しているのは江藤淳です。 江藤は漱石の「銀の匙」への評価の理由を、「漱石は『銀の匙』の世界が、おそらく裏返された『坊ちゃん』の世界であることに気付いていたかもしれない」 と喝破したうえで、この愛と安らぎの小宇宙が、「仮名」によって成立していることにたじろいでいる小説家漱石を描いています。 これが、ぼくにとっての二つ目の「そうか、そう読むか!」 という驚きです。舌を巻くのは、何よりも、引用部分のすばらしさです。 なにげない、師匠と弟子のやり取りの中から、それぞれの文学の本質に迫ろうとする批評家江藤淳の、こういう手つきが、ぼくは好きです。ただ、これには、好き嫌いのあることでしょう。 それならば、どうでしょう。まず、中勘助「銀の匙」。お読みになっては。がっかりすることのない作品だと思います。「仮名」書きの秘密に触れてみませんか。(S)※投稿の「中勘助」(ちくま日本文学全集)は蔵書の写真です。にほんブログ村にほんブログ村行人改版 (新潮文庫) [ 夏目漱石 ]漱石とその時代(第5部) (新潮選書) [ 江藤淳 ]

2019.09.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 和田茂樹編「漱石・子規往復書簡」岩波文庫

和田茂樹編「漱石・子規往復書簡」岩波文庫 ぼくが時々お邪魔する「女の園」の図書館には「岩波文庫」とか「岩波現代文庫」が、きちんとそろっています。時々棚の前に立つと、何だかわくわくします。若いときから、この文庫は、マジに教養でした。 もっとも、ぼくにとって岩波文庫は図書館で借りる本ではなくて、なけなしの小遣いで買う本でした。今でも、新刊書の本屋さんに行くと棚を探します。ところが、例えば神戸では、これをきちんとそろえている本屋は多分、マア、岩波の本は買取なので仕方がない面もありますが、サンパルのジュンク堂だけなのではないでしょうか。 もっとも、いまどき岩波文庫なんて読んでる人は珍しいのかもしれません。女子大の棚がすっきり、何の乱れもない風情なのも、当然といえば当然なのでしょうかね。 とは言うものの、この文庫はなかなか捨てがたいですね。たとえば「夏目漱石」を読もうと思うと、この文庫でたいてい読むことが出来切ると思います。 高校の教科書にも、その一部が載っている「こころ」とか「それから」とかの、有名な作品だけでなく、親友正岡子規との手紙のやりとりを全部集めた「漱石・子規 往復書簡集」とか「漱石俳句集」まであります。 で、今日「案内」しようと持ち出だしてきたのは和田茂樹編「漱石・子規往復書簡」岩波文庫です。 こんな本は大学の日本文学科にでも行って、漱石の研究をする人が読めばいいなんて考える人が多いだろうとは思うのですが、じつは高校生とか、ちょっとした漱石好きの人が読めば、ちょっとお得な、イイ本のようにぼくは思うのです。 なにせ手紙のやり取りですから、最初は、少々、読みづらい面もあると思うのですが、読み続けてゆくと漱石も子規もただの人であったことがわかります。それが、うれしくもあり、哀しくもあるというわけです。。「明治34年11月6日(水)子規・正岡常規より在ロンドン漱石へ 僕ハモーダメニナッテシマッタ、毎日ワケモ無ク号泣シテ居ルヨウナ次第ダ、ソレダカラ新聞雑誌ヘモ少シモ書カヌ。手紙ハ一切廃止。ソレダカラ御無沙汰シテスマヌ。今夜ハフト思イツイテ特別ニ手紙ヲカク。イツカヨコシテクレタ君ノ手紙ハ非常ニ面白カッタ。近頃僕ヲ喜バセタ物ノ随一ダ。僕ガ昔カラ西洋ヲ見タガッテ居タノハ君モ知ッテルダロー ―中略― 僕ハトテモ君ニ再会スルコトハ出来ヌト思ウ。万一出来タトシテモソノ時ハ話モ出来ナクナッテイルダロー。実ハ僕ハ生キテイルノガクルシイノダ。僕ノ日記ニハ「古白曰来(古白曰く、来たれり)」ノ四字ガ特書シテアル処ガアル。 書キタキコトハ多イガ苦シイカラ許シテクレ玉エ。 明治三十四年十一月六日 燈下ニ書ス。 東京 子規拝 倫敦ニテ 漱石兄(註 古白とは、先年自殺した、二人の共通の友人、藤野古白のこと。) この手紙を書いた正岡子規という人が短歌・俳句の革新という近代日本文学史に残る歌人で、相手がロンドン留学中の漱石・夏目金之助です。 正岡子規はこの手紙の十ヶ月後の明治三十五年九月十九日、糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな と詠んで、永眠しました。享年35歳でした。彼の命日は「糸瓜忌」、「獺祭忌」とも呼ばれています。今、思えば、若い、あまりにも若いですね。 この句は、彼が社員だった「日本」という新聞に載ったらしいのですが、「絶筆三句」と呼ばれています。残りがこの二句。痰一斗糸瓜の水も間に合わず をとヽひのへちまの水も取らざりき 漱石が倫敦で、子規の訃報を聞いて詠んだのが次の句です。 倫敦にて子規の訃を聞きて 筒袖や 秋の棺に したがわず 手向くべき 線香もなくて 暮れの秋 霧黄なる 市に動くや 影法師 きりぎりすの 昔を忍び 帰るべし 招かざる 薄(すすき)に帰り 来る人ぞ 何とも言いようがない哀しい句がならんでいますね。ちなみに「きりぎりす」は、野原で野球に戯れていた子規の若かりし日の風情の表現と取るのが、一般のようです。 二人は明治と同い年の同級生です。話が、横にそれたっきりですが、こういう事もこの岩波文庫でみんなわかるといいたかったわけです。 どうぞ手に取ってみてください。ただ、子規の辞世の句は、「病床六尺」(岩波文庫)には載ってないようです。 ちなみに、正岡子規は本名「常規」、通称「升(のぼる)」、号が「子規」です。獺祭書屋主人とも名乗りました。また、漱石の命日は1916年、大正5年12月9日です。こちらは「漱石忌」と呼ばれているようですね。 岩波文庫についておすすめを書くつもりが横道にそれました。あしからず、ご容赦ください。(S)追記2019・07・31 伊集院静「ノボさん(上・下)」(講談社文庫)は、正岡子規の伝記小説といっていいと思いますが、出色の出来栄えです。彼の世話を、献身的に続けて、最後を看取った母「八重」と妹「律」を描いたところがこの作品の肝でした。 八重が子規の臨終の場で発する、最後のセリフは、ここには書きませんが、今思い浮かべても涙が出ます。 この母と妹あっての、子規だったことを、つくづくと感じさせられました。気に留められた方はどうぞ、お読みください。 ボタン押してね!にほんブログ村病牀六尺改版 (岩波文庫) [ 正岡子規 ]【中古】仰臥漫録 / 正岡子規【中古】ノボさん 小説正岡子規と夏目漱石 上 /講談社/伊集院静 (文庫)これは、ホント面白い。【中古】 ノボさん(下巻) 小説 正岡子規と夏目漱石 講談社文庫/伊集院静(著者) 【中古】afb

2019.07.29

コメント(0)

-

週刊 読書案内 芥川龍之介 「地獄変、その他」(芥川龍之介全集 ・ちくま文庫)

芥川龍之介「地獄変、その他」(芥川龍之介全集 ・ちくま文庫) 高校一年生の国語の教科書に『絵仏師良秀』(宇治拾遺物語)という説話が出てきます。 自分の家が燃えるのを目の当たりにして「あはれしつるせうとこかな」、つまり「ああ、もうけ(所得)たものだ」と嘯(うそぶ)いた絵描きの話ですね。「こいつ、ちょっと、大丈夫かいな。」と言いたいところなのですが、「宇治拾遺物語」(新潮古典集成ほか)の中では、「そののちにや、良秀がよぢり不動とて、今に人々愛で合へり」 と、まあ、かなり好意的なニュアンスの結論になっています。 お不動さんの絵を上手に書けることが、何より優先する価値だと信じているこの絵描きのことを、当時の語り手はそんなに悪くは言っていません。 そこの所は現在の「人間観」と比べてどうでしょうね。「宇治拾遺物語」の編者の世界観にもかかわるのでしょうか、ぼくには面白いのですが。 ところで、今から千年ほども昔の世間で語り伝えられていたらしいこの人物に興味を持って、小説まで書いている作家がいます。御存知、芥川龍之介ですね。 彼は「地獄変」(ちくま文庫・芥川龍之介全集)という短編小説で、実に「人間的」な良秀を描いています。「その後の良秀」とでもいうべき物語ですね。 リアルな現実の直視こそが「芸術の肥やし」と信じたこの「絵描き=芸術家」は地獄を描くためにこの世の地獄を見る事を願うのです。 結果、誰もが驚嘆する屏風絵「地獄変」を描きあげた絵仏師=芸術家は・・・・・。 その結末が実に「人間的」なのですね。つまり、鎌倉時代の、今昔物語の編集者なのか、語った誰かなのかの「良秀像」とは違うのです。まあ、そこに近代人である芥川龍之介がいるのだと思いますが、あとは読んでのお楽しみということにしますね。 ところで、教科書に出てくるといえば、彼の「羅生門」という小説は高校現代文の定番教材ですね。 お話は皆さんよくご存じだと思いますが、同名の映画もあることはご存知でしょうか。 名画の誉れ高い作品で、黒沢明が監督し、三船敏郎が主演しています。おそらく見たことのない皆さんに、こんな言い草もなんですが、この頃の三船敏郎はホントによかったなあ、と思いますね(長いこと見てないけど)。高校の授業とかで、小説「羅生門」をお読みになった若い皆さんにも、是非ご覧になっていただきたい作品です。 こう紹介すると、小説に登場する「下人」と「老婆」の醜悪な対決のシーンとかを思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれませんね。「老婆」は誰がやっているのかとかね。 申し訳ありません。じつはこの映画「羅生門」のストーリーは、小説「羅生門」とは違うんです。同じ芥川の「藪の中」という別の小説を原作にした映画でした。事件の犯人は調べれば調べるほど「藪の中」という、これまた芥川龍之介の好きそうなお話しで、「下人」の行方の話ではありません。 そういえば、この映画では、殺された旅の武士が出てくるのですが、その武士を演じた森雅之という俳優は、ひょっとしたら、みなさんが教科書で出会っているかもしれない「生まれいづる悩み」や「小さき者へ」の作家、有島武郎の息子ですね。 有島武郎と芥川龍之介といえば、ともに、自ら命を絶った作家ということで有名ですが、なぜか教科書は自殺したり、病気で早死にした文学者が好きですね。太宰治しかり、梶井基次郎、中島敦しかり。まあ、梶井や中島敦は病死ですが。 話がどうも変なほうに行っていますが、「死」をめぐる感じ方というのは、その昔と明治時代以後の社会とでは異なっている面があるようです。 それは裏返して言えば、「生きる」という事をめぐる考え方も時代や社会によって異なっているということではないでしょうか。 自我や自意識について執拗に問いかけることを作品群のテーマの一つとして小説を書き、若死にした作家がいます。 人が存在することや、他者との関係についてこだわりつづける軌跡を小説として残した芥川龍之介や有島武郎のことです。 彼らは大正から昭和の前半、今から100年前に生きた作家ですが、彼らが、「生きること」よりも「死ぬこと」と親しかったように見えるのはなぜでしょうね。ぼくにはそこがわからないところです。 生き続けることが、上手だったとはいえなかった彼らの作品が、「人間について」真摯に問い掛けているスタンダードとして教科書には載っていて、高校生になって初めて出会う近代ブンガクとして君臨しています。別にいやみを言いたいわけではありませんが、いかがなものでしょうね。 たとえば「羅生門」という作品について、物語の歴史的背景、平安時代の風俗や門の形に拘泥してしまいがちな作品解釈が教室の普通の風景だと思います。 しかし、有島武郎の場合はほぼ定説ですが、「生真面目」一方に見える芥川にしても姦通罪を恐れて命を絶った可能性を否定しきれません。 そういう時代の、そういう作家の作品であるというコトも頭の片隅に置いておく事は、教室での仕事を目指すみなさんには無意味ではないかもしれませんね。なんか偉そうですみませんね。追記2020・07・05 この文章は、国語の教員を目指している大学生の皆さんに向けて書きました。今年も同じような出会いをしています。 「良秀」についてなら、「芸術至上主義!」、「羅生門」の「下人」については、それぞれの経験とてらしあわせてでしょうか、「理解できない境遇」と言い切る若い人が増えました。 学校の「国語」も「近代小説」も危機ですね。追記2022・05・13 本当に、もう、安全なのか?、感染の蔓延は収まったのか?、何か釈然としないまま、ゴールデン・ウィークの人出におびえ、インチキ臭い政治家の「マスクはいらない」とかいう、公衆衛生上、なんの根拠もないだろう発言がネット上に踊っているのに唖然とする2022年5月です。 久しぶりに出かけた学校の教室では、相変わらず、友だち会話の感染の危険性が話題です。どうなっているのでしょう。 国語の先生を目指す女子大生の皆さんへ、励ましの言葉を追記するつもりが、老人の愚痴になってしまいました。ここからが伝えたいことです。たとえば、「羅生門」なんていう作品は、100年前に1000年前のことを書いたような、まあ、古い作品なのですが、できれば作家が生きた時代と、作品が描いた時代と、そして皆さんが生きている「今」という時代の、それぞれの社会を考えながら読んでみてはいかがでしょうかということです。 今の感覚だけで判断したり、鑑賞しても、なかなかたどり着けない「面白さ」もあるかもしれませんよ。まあ、ぼく自身、あんまり好きな作品じゃないのですが(笑) にほんブログ村にほんブログ村教科書で読む名作 羅生門・蜜柑ほか (ちくま文庫) [ 芥川 龍之介 ]年末の一日・浅草公園 他十七篇 (岩波文庫) [ 芥川龍之介 ]小さき者へ/生れ出ずる悩み改版 (岩波文庫) [ 有島武郎 ]羅生門 デジタル完全版【Blu-ray】 [ 三船敏郎 ]いつでも、自宅で観られるんですね。

2019.07.03

コメント(0)

-

週刊 読書案内 「芥川龍之介の死」をめぐって ー 大村彦次郎「文士の生きかた」(ちくま新書)

「芥川龍之介の死」をめぐって ー 大村彦次郎「文士の生きかた」(ちくま新書) 春から夏にかけての季節が巡ってくると、何だか疲れた気分がやってきます。今年は、長い連休が明けて、忙しく活動する若い人たちが疲れるのはわかるのですがどうして何もしない老人がこんなに疲れなければならないのかというほど草臥れています。もう年でしょうか? 時々でかけている女子大では、国語の授業の練習で高校一年生の定番教材「羅生門」を読んでいます。二十歳になるかならないかの女子学生さんが「下人の行方は?」なんて言葉を口にするのを耳にして、40年前の高校生もこの作品を教室で読んだことを思い出しました。 同級生の一人が放課後の教室で「ある阿呆の一生」と「侏儒の言葉」という作品について、なんというか、文庫本を振り回しながら言っていたことばを覚えています。侏儒というのは小人のことだ。君は知っているか。芥川は自分を小人のようにつまらないヤツだと考えていたんだ。 ぼくは、みんなより一歩前にいるような話し方をするこの男がなんとなく嫌いだったのでしょうね。癪に障ったに違いありません。芥川なんていう作家には興味はない。 とか何とか、そんなふうに、いい捨てて教室を出て行った記憶があります。 その出来事がきっかけだったに違いありません。その後、図書館で借り出した全集版で話題にされた作品だけでなく、芥川の作品のほとんど全部を読んだ記憶があります。 理由はともあれ、立て続けに読み継ぐことが出来たのだから面白かったに違いありません。 その結果なのでしょうか。「将来に対するただぼんやりとした不安」 この「ことば」が高校生だったぼくの頭のなかを占領してしまったのかもしれません。この言葉を残して睡眠薬で自殺した作家というイメージが、その後もずっと心に残りました。 いったい、何故、こころを奪われたのか定かではないのですが、自分の事を侏儒だと意識した作家が自殺することで人生を終えたことに、少年だったぼくは、かなり強い「納得」を感じたのかもしれません。そういうふうにするものなのだとか何とか、年齢相応の納得だったような気がします。 あれから、何年たったのでしょう。最近、大村彦次郎という講談社で文芸雑誌の編集者をしていた人の「文士の生きかた」(ちくま新書)という本を読んでいると、芥川の自殺は、実は、青酸カリによる服毒自殺であって、原因も女性問題と書かれていて驚きました。 芥川は年下の友人である画家の小穴隆一に自殺の決意を一年以上前に告げていた。その頃には神経衰弱が極度に昂進し、いつ死んでもおかしくない状態で、自殺の方法や場所についていろいろ模索していた。 芥川を自殺に追いやった理由については、創作上のゆき詰まりや健康上の問題の他に、さまざまな世俗の事情があげられる。 たとえば、小穴に残された遺書から、秀しげ子という人妻との姦通が死の一因ではないかといった説があり、当の小穴自身もそう信じていた。友人の作家江口渙も同じくその説だった。 -略- まだ姦通罪があった時代で、北原白秋はその罪で刑に服し、有島武郎はそれを怖れて波多野秋子と心中した。」 これを読んで感じた感想を一言でいえば「なんだそうだったのか」ということになります。芥川は「侏儒の言葉」という箴言集の中にあまりにも有名な、こんなことばを残しています。 人生はマッチに似てゐる。重大に扱ふには莫迦々々しい。重大に扱はなければ危険である。 異性関係という人生のマッチ棒の小さな炎をどのように扱った結果なのでしょう、どのように翻弄されたのでしょうね。このページにのせたスケッチは、引用に出てきた小穴隆一という画家による芥川のデスマスクだそうです。 死顔というものは苦しみからの解放というふうにみられる場合が多いように思いますが、この絵は「マッチ一本」の危険に疲れ果てた顔というべきではないでしょうか。ぼくにはそう見えるのですがいかがでしょう。 こんなことを考えながら、ちくま文庫版「芥川龍之介全集」(全6巻)を、パラパラしていていると、巻末にある、作家中村真一郎の解説でこんな文章に出会いました。 彼の全作品を、或いは彼の自選の一冊の小説集を続けて読む時、僕らの眼下に展開するのは、正しく西洋の二十世紀の作家たちの照明してくれた複雑な内面世界に近いものである。 読者は彼の作品を読み進めながら、十九世紀の長編小説を読むときのように、世は様々、という感想を持つ代わりに、世を眺める人の目は様々だ、世の姿を受け入れる人間の心には様々な状態があるものだ、という感想を抱く。 これが芥川の作品の現代の読者を誘惑する、最も深い魅力の秘密であるに相違ない。」 後世の読者達の一人であるぼくもまた、彼の死の理由までもを、あたかも発表された一つの作品であるかのように「様々な理由があるものだ」と受け取ってきました。 中村真一郎の論は十九世紀小説と二十世紀小説の構造的変化に目を据えた、まっとうな芥川評価です。ぼくの感想は単なる覗き趣味にすぎないでしょう。相手が有名人であったとしても、他人の死を覗き見して笑う権利は誰にも無いことを危うく忘れるところでした。水洟(みづぱな)や 鼻の先だけ 暮れ残る 芥川は最後に、こんな句を残して自ら命を絶ったそうです。三十五年の短い生涯でした。命の最後の灯りを、それでも、諧謔を忘れることができない眼で見つめている、三十五歳の青年のことを「しみじみ」と受け取る年齢にぼくはなってしまったようですね。(S)追記2022・07・12 今年も「羅生門」を読みました。偶然かもしれませんが、今年の学生さんは下人の悪について、あまり関心がなかったようで、あっけにとられました。 芥川の作品の多くが、人間の心理や倫理観の微妙なゆらぎの見事な描写を特徴にしていると思うのですが、若い人たちの心やモラルを見る目というのはどうなっているのでしょうね。 彼女たちの、あたかも、スタンプでも押すように「悪」とか「善」とか分類していく、それでもやはりたどたどしい手つきというか、文章理解のストレートさというかを目の当たりにしながら、どう講評していいのか途方に暮れる思いでした。 考えてみれば、こころの揺らぎや関係の齟齬に立ち止まる子供たちに「~障害」とスタンプを押して分類することが、教員世界でハヤリ始めて、もう20年たつのですね。新しい教科書からは芥川も漱石も消えるということだそうですが、どうなるのでしょうね。殺伐としてわかりやすい世界が始まるのでしょうか?追記2024・05・22 今年も「羅生門」を、20歳の女子大生の皆さんと読む季節がやって来ました。将来、高校とかの教員を目指している彼女たちが、かつて、高校1年生の国語の授業の定番であった「羅生門」という文学作品をどう読むのか、まあ、そういう興味もあって教員の授業の方法を学ぶ時間の教材として取り上げて7年ほどたちました。いってみれば、定点観測 ですね。 今年20歳になるくらいの年齢の人たちは、だいたい中学生の頃にコロナ騒動と遭遇した人たちで、それを機に一気に導入された遠隔授業方式によろ教育システムのIT化のトップランナーたちといっていいと思います。 四月に始まった、ばかリですが、感想は一言ですね。 「ついていけません!」 イヤハヤ、どうしたらいいのでしょうね(笑)。そのうち、具体的なことを書くかもしれませんが、今日はここまでですね。 ボタン押してネ!にほんブログ村【中古】文士の生きかた /筑摩書房/大村彦次郎 (新書)これですが、中古なんですねもう。時代小説盛衰史【電子書籍】[ 大村彦次郎 ]暇つぶしには、良さそう。文壇さきがけ物語 ある文藝編集者の一生 (ちくま文庫) [ 大村彦次郎 ]結構たくさん書いていらっしゃいます。

2019.06.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 飯島耕一 「漱石の〈明〉、漱石の〈暗〉」 (みすず書房)

飯島耕一 「漱石の〈明〉、漱石の〈暗〉」 (みすず書房) 詩人飯島耕一の「漱石の〈明〉、漱石の〈暗〉」に収められた、同じ題のエッセイは、漱石の本文の引用につぐ引用だ。引用がすべてだと言ってもいい。《其日は女がみんなして宵子の経帷子を縫った。―略― 午過になって、愈々棺に入れるとき松本は千代子に「御前着物を着換さして御遣りな」と云った。千代子は泣きながら返事もせず、冷たくなった宵子を裸にして抱き起した。「彼岸過迄」》《市蔵という男は世の中と接触する度に、内へとぐろを捲き込む性質である。だから一つ刺激を受けると、其刺激が夫から夫へと廻転引して、段々深く細かく心の奥に喰ひ込んで行く。さうして何処迄喰ひ込んで行っても際限を知らない同じ作用が連続して、彼を苦しめる。仕舞には何(どう)かして此の内面の活動から逃れたいと祈る位に気を悩ますのだけれども、自分の力では如何ともすべからざる呪ひの如くに引っ張られていく。そうして何時か此努力の為に斃れなければならない、たった一人で斃れなければならないというふ怖れを抱くやうになる。「彼岸過迄」》 こうして引用されているところをなぞっていると、引用部が飯島耕一の何に触れたか、ということに思い当たりはじめる。それは、一種スリリングな興奮と悲哀の感覚を一緒に連れてくる。 こんな感想を理解してもらうには、読んでいただくほかはないが、「行人」を論じて終章にさしかかったところで、飯島が愛した詩人、萩原朔太郎の「行人」評に触れて、こんなふうに書いている。《「行人」は単にユーウツなどといった気分的な悩ましさなどではなく、言ってみれば果てしなく宿酔にも似た心身の苦痛が持続する、しかも死を隣につねに感じ続ける(さらに自己消滅をさえつよく願う)重いウツ状態の人間を、実にねばりづよく描き出している。ウツ病の病者のエゴイズムと醜さを目をそらさず捉え得ており、それがいわゆる正常な人間の心理とまったく無縁とは言えないとまで思わせる。 ウツ症状は言語の病でもあり、また時間の病でもあって、一秒一秒の経過に苦しみもし、言語とモラルのバリバリと引き裂かれるのを悩みとする。こうして眠りは唯一の救い(一郎はHさんの前で眠り込む)だが、目を覚ますと同時に苦痛の生の刻々が始まるのだ。》 飯島耕一自身のウツ病体験から、朔太郎を経て漱石へと読みすすめていく。飯島の詩の中にこんなことばがある。見ることを拒否する病から一歩一歩癒えて行くこの感覚 「この感覚」を取り戻しながら、生きようとした作家漱石の、本当の姿に迫ろうとすることが、飯島耕一自身の「生きる」ことを支えていると、はっきりと感じさせるのが、この最終章の結語だろう。目を覚ますと同時に苦痛の生の刻々が始まるのだ。 ここで、飯島耕一は彼自身の、凄みさえ感じさせながらも、しかし、静かな生のありさまをこそ語っているといってかまわないのではないだろうか。 飯島には「萩原朔太郎」という力作評伝があるが、まだ読んでいない。本書は漱石に関する小さなエッセイを集めた本で、一つ一つのエッセイはすこぶる読みやすい。 漱石を見る目をもう一つ知ることになる好著だが、図書館にでも行かないと、もう、手に入らないかもしれない。 乞う、ご一読。(S)戦後代表詩選 鮎川信夫から飯島耕一 (詩の森文庫) [ 鮎川信夫 ]価格:1058円(税込、送料無料) (2019/5/25時点)鮎川信夫も、読まなきゃ。【中古】 萩原朔太郎(1) /飯島耕一(著者) 【中古】afb価格:1925円(税込、送料別) (2019/5/25時点)これです。中古しかないかな。萩原朔太郎(2) [ 飯島耕一 ]価格:3456円(税込、送料無料) (2019/5/25時点)ボタン押してネ!にほんブログ村

2019.05.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 三浦雅士 「漱石 母に愛されなかった子」(岩波新書)

三浦雅士 「漱石 母に愛されなかった子」(岩波新書) 先生は「おい静」といつでも襖の方を振り向いた。その呼びかたが私には優しく聞こえた。返事をして出て来る奥さんの様子も甚だ素直であった。ときたまご馳走になって、奥さんが席へ現われる場合などには、この関係が一層明らかに二人の間に描き出されるようであった。― 中略 ― 当時の私の眼に映った先生と奥さんの間柄はまずこんなものであった。そのうちにたった一つの例外があった。ある日私がいつもの通り、先生の玄関から案内を頼もうとすると、座敷の方でだれかの話し声がした。よく聞くと、それが尋常の談話でなくって、どうも言逆いらしかった。先生の宅は玄関の次がすぐ座敷になっているので、格子の前に立っていた私の耳にその言逆いの調子だけはほぼ分った。 そうしてそのうちの一人が先生だという事も、時々高まって来る男の方の声で解った。相手は先生よりも低い音なので、誰だか判然しなかったが、どうも奥さんらしく感ぜられた。泣いているようでもあった。私はどうしたものだろうと思って玄関先で迷ったが、すぐ決心をしてそのまま下宿へ帰った。(夏目漱石「こころ」) 高校の教室で出会うことがある夏目漱石「こころ」(新潮文庫)の一節ですが、教科書には載っていない「先生と私」のはじめの頃に出てくる描写です。 評論「漱石」(岩波新書)の中で三浦雅士は「こころ」のこの部分を取り上げてこういっています。 『心』は冒頭、語り手の学生が、先生の淋しさ、奥さんの美しさを強調し、先生と奥さんは仲のよい夫婦の一対であったと断言するために、夫婦の危機などおよそ感じられないのだが、将にその断言と同時に、先生と奥さんの喧嘩もまた報告されるのである。玄関先で言い争う声を聞き、奥さんが泣いているようでもあったので語り手は遠慮して下宿に帰るのだが、約一時間後に先生がわざわざ呼び出しに出てきて一緒に散歩に出ることになる。 妻と喧嘩して神経を昂ぶらせたのだというのです。 どうして、という語り手の問いに、先生は、妻が自分を誤解する、それを誤解だといっても承知しないので、つい腹を立てたと答える。 この経緯は、後に、奥さんの口からも語られます。先生は世間が嫌いだ、人間が嫌いだ、従ってその一人である自分のことも嫌いだ、そうとしか思えないというのです。 私はとうとう辛抱しきれなくなって聞きました、と奥さんは続けます、私に悪い所があるのなら遠慮なくいってください、改められる欠点なら改めるからって、すると先生は、お前に欠点なんかありゃしない、欠点は俺の方にあるだけだというんです、そう言われると私、悲しくなってしようがないんです、涙が出てなおのこと自分の悪い所を聞きたくなるんです、と奥さんはそう物語るのである。 先生夫婦を危機に陥れているのいったい何か。なぞめいているその謎に気を取られてしまうために、この若くして引退したとでも言うほかない淋しい夫婦の溝は薄められるだけ薄められてしまっているのだが、しかし、危機にあることに変わりはない。(三浦雅士「漱石」) 一人の女性をめぐって、三角関係に陥った二人の男性が、自殺することで自らの生き方の筋を通そうとする。そこのところを、たとえば教科書を作っている人たちは高校生に読ませたがる。そういう、いわば教養小説として「こころ」は読まれ続けてきました。 しかし、この小説の面白さ、本当の悲劇性は、そのような男たちの傍らに「悲しくなってしようがない」奥さんを描いているところにあるのではないでしょうか。 現代社会に生きているぼくから見て、先生やKのような男性にさほどのリアリティを感じることは出来ません。現代にも通じる普遍的な悲しみは、むしろ、この奥さんの悲しみの方にこそ、真実があるのではないでしょうか。 愛し合って暮らし始めたはずの二人の人間は、互いを本当に知り合うことは出来るのでしょうか。「こころ」の解釈をめぐって、妻のお静が先生とKとの間にあったことに最後まで気付かないのは不自然だという考え方があります。そうでしょうか。ぼくにはそうは思えないのです。 親子であることの「愛」を信じ切れなかった漱石が書いたから言うわけではありません。我々は、親子であるとか、夫婦であるとかという関係によって、何かをより深く知るという契機を、本当に、与えられているのでしょうか。むしろ、信じるとか、悪くいえば分かったつもりになることによって、相手を見失っているのではないでしょうか。 ぼくには、単なる他人ではなく、夫婦だからこそ、お静に先生が抱えもっている謎を解く方法があるとは思えないのです。 一方で、人は心の奥底にある「ほんとうの姿」を誰かに伝えることができるのかと考えれば、先生の沈黙は自然だとも思います。そのような、夫の不機嫌な沈黙の謎に、妻であるお静はどうすれば近づくことができるのでしょう。 相手の心に寄り添い続けている人間だからと言って、相手の心の謎を解くことができるのでしょうか。 解くためには、ひょっとすると、寄り添うことをやめるしかないのではないかとぼくには思えます。 迂闊とも見えるお静の「気付かなさ」は、むしろ「自然」と呼ぶべきではないでしょうか。そして、その「気付かなさ」中にこそ人間の普遍的な哀しさがあることを小説は描いているのではないでしょうか。 実は、先生にもお静の哀しさが見えていないことがそれを証していると思うのです。 三浦雅士は、評論「漱石」の中で、作家漱石を「母の愛を疑い続けながら、その疑いを隠し続けた人間」として捉え、彼のすべての作品の底には、その〈心の癖〉が流れていると論じています。 たとえば、ユーモア小説として名高い「坊ちゃん」の下女「おきよ」に対する、偏執的とも言える坊ちゃんの甘え方は、その具体例であるという具合に。 三浦の論に、誰もが納得できるかどうかはわかりません。しかし、ぼくには先生とお静のこの場面を引用し、ここに漱石の〈心の癖〉が露見しているという三浦の指摘はかなり納得のいくものに思えます。先程いいましたが、この場面にこそ、漱石のこの作品の「凄さ」があると思うからです。 先生はKのまなざしを、おそらく死ぬまで怖れ続けますが、一方で奥さんの悲しい愛のまなざしが注がれ続けていることには気付けません。それは、確かに母の愛を信じられなかった男性の宿命のようなものかもしれませんが、ひょっとすると、それは人間というものの他者との出会いの宿命であるともいえるかもしれません。 しかし、漱石は、先生の「心の謎」も含めて、全てを受け入れようとする「お静」の姿をこそ描いているのです。ここが、漱石のすごいところだと言えないでしょうか。 良い評論というのは、論点の面白さはもちろんですが、引用の上手さに、唸るような面白さを持っているものです。三浦雅士の「漱石」は随所に目からうろこの引用の山です。この評論をガイドにして漱石を通読してみるなんていうのはいかがでしょうか。(S)2018/10/04追記2019・05・11 以前の記事をかなり書き直しました。三浦雅士の紹介というより、ぼく自身の「こころ」に対する感想というニュアンスの方が強くなりましたが、読んでいただけると嬉しいです。ボタン押してね!にほんブログ村にほんブログ村身体の零度 何が近代を成立させたか (講談社選書メチエ) [ 三浦雅士 ]ここからが、三浦雅士の出発。【中古】 青春の終焉 講談社学術文庫/三浦雅士【著】 【中古】afb近大文学の総括【中古】 出生の秘密 / 三浦 雅士 / 講談社 [単行本]【メール便送料無料】こっちが、三浦さんの本領発揮。

2019.05.11

コメント(1)

-

週刊 読書案内 夏目漱石「三四郎」(新潮文庫)

夏目漱石「三四郎」(新潮文庫) 今回は夏目漱石の「三四郎」(新潮文庫)の案内です。高校の国語。三年生になると「こころ」という作品を読むのが定番ですが、教員になりたい大学生や、ちょっと漱石をという高校生の皆さんが、とりあえずお読みになる作品として思い浮かぶのはというと、「坊ちゃん」は、まあ、中学生時代に一度出会っていらっしゃるかもしれませんし、「吾輩は猫である」は読みはじめてみると、評判とちがって退屈で、ギブアップの可能性が大きいし、というわけで、まぁ、「三四郎」あたりが、ウォーミングアップにはいいんじゃないか。そんな感じで書き始めています。(なんですか、この文は?) 夏目漱石には三部作と呼ばれているシリーズが二つあります。主人公も違うし、出来事も共通しないにもかかわらず、なぜ三部作といわれているのか、ぼくは知りません。 「三四郎」、「それから」、「門」が前期三部作。「彼岸過迄」、「行人」、「こころ」が後期三部作と、受験勉強的知識では呼び習わされています。今でも、それぞれ、新刊の文庫版で読むことができます。出版社も複数あると思います。なぜだかわかりませんが、この人の作品は本屋さんの棚から消えたりしません。 お札にまでなっている人だから当然というわけなのでしょうが、ぼくにはこの人とか、樋口一葉という人がお札になっていることが、今ひとつピンときません。今度は津田梅子だそうです。ふーん、っていう感じですね。まあ、そいうことはともかく、「三四郎」ですね。 主人公の名前が「三四郎」ですが、「姿三四郎」ではありません。また古い話を始めていますが、じつは天才柔術家姿三四郎を主人公にした小説はちゃんとあります。富田常夫「姿三四郎」(講談社文庫)です。1930年代に活躍した大衆小説作家の作品ですね。かの名匠黒澤明監督の第一回監督作品映画としてのほうが有名かもしれません。(「姿三四郎」という」映画は複数存在しますが、ここではクロサワ版)「山嵐」というのが必殺技で、敵役が桧垣源之助。これを月形龍之介という俳優が演じていて、見たことはあるのですが、何も憶えていません。 えっ、「月形龍之介って誰?」ですって。東映時代劇のスターの一人で、映画の水戸黄門を最初にやった人です。悪役がハマる人で、そういえば、水戸黄門は歴代悪役スターのはまり役でした。 テレビだと東野 英治郎だって、西村 晃だってそうですね。佐野浅夫はともかくも、石坂 浩二・里見 浩太朗なんて「エエもん俳優」がやる役じゃないのですよね、ホントは。 もっともこんな話は今の女子大生にはまったく分からないでしょうね。だいたい名匠黒澤明なんていっても、映画監督だとわかっているかな?話が古いですねえ。はははは。 というわけで、ようやく、夏目漱石の「三四郎」に戻ります。 漱石自身は朝日新聞の連載を始めるにあたって、こんなふうに宣伝しています。 田舎の高等学校を卒業して東京の大学に入った三四郎が新しい空気に触れる。そうして同輩だの先輩だの若い女だのに接触して、色々動いて来る。手間はこの空気のうちにこれらの人間を放すだけである。あとは人間が勝手に泳いで、自ら波瀾ができるだろう。 熊本の第五高等学校を卒業して東京帝大に入学する青年小川三四郎君の話です。熊本から上京する汽車の中から始まります。 東京の物理学校を卒業して四国、松山の中学校に数学教師としてやってきた東京っ子「坊ちゃん」が「そうぞなもし」としゃべる田舎者と、何かというとテンポが合わず腹を立てて事件を起こすのが「坊ちゃん」という作品ですね。「三四郎」はそのちょうど裏返しの設定ですね。 小説を読む楽しさには幾通りもあると思うのですが、学校の授業というのはテーマとか作者の思想とかいうことをいいたがって、まあ、結局ウザイだけなんですが・・・。 教材としての漱石なんてその典型で、教科書で「こころ」の一部をかじっただけで「則天去私」とかいうお題目を漱石文学の肝のように唱えさせるという、恐るべき授業があった時代もあります。もっとも、今となっては古い話で、現代では、高校生も大学生も「則天去私」なんて知らないでしょう。 ところで小説というのは、その時代や社会、そこで暮らしている人間に関して、読めばすぐわかるジャーナルな情報の提供という側面を持っていることがあります。 たとえば「坊ちゃん」が面白がられたのは東京に暮らす人が主な読み手だったからで、松山の人を読者として想定しながら、あんなふうにはなかなか書けなかったんじゃないかというところに、作家のジャーナルな気分があるんじゃないでしょうか。 丸谷才一が指摘していますが、「坊っちゃん」という小説は登場人物が全てあだ名で呼ばれているところが大きな特徴ですね。だからこそおもしろさが倍増するという表現上の工夫がさすが漱石。唯一実名のばあや「きよ」だって、「赤シャツ」と同じニュアンスで名づけられているともいえますね。清らかなばあさんという感じでしょうか。なにせ、便壺に落っことしたお札を洗ってくれるような人ですからね。 ついでに、もうちょっと横道します。「きよ」といえば、漱石の妻の名前は鏡子といいます。この女性は戦前からの漱石崇拝者には、悪妻の見本のように言う人もいて、すこぶる評判が悪いのですが、彼女の夏目家での呼び名、だから、漱石が日常呼びかけていた名は「おきよ」だったらしいのです。「坊ちゃん」のただ一人の実名登場人物が「きよ」で、ご存知のように母性の象徴のような人なのですが、それが「悪妻」鏡子のいつもの呼び名とはどういうことだろうと、悪妻説を疑う説もあるわけです。ぼくも、こっちの支持者。 話を戻しましょう。「三四郎」は田舎者の上京生活への関心がナウい時代の作品なんですね。この小説は1908年(明治40年)の秋に朝日新聞に連載されたわけですが、その時代に帝国大学というのは三つしかありません。東京と京都と仙台。今と違って、選りすぐりのエリートしか行かないし、行けません。主人公のような九州の田舎の超エリートは、仙台は遠すぎるので東京か京都に行くしかなかったでしょう。送り出した故郷の人々は、彼がどんなふうに東京に行って、どうなって帰ってくるのかが関心の的。そういう時代だったんじゃないでしょうか。 小説の冒頭、その超エリートが汽車の中で駅売り弁当を食べています。さて、この弁当ガラをどこに捨てるのかわかりますか。なんと窓からポイ捨てするのです。すると、ポイ捨てした弁当のガラが隣窓の女性の顔に当たってしまいます。そこからこの小説は始まるのです。すごいと思いませんか。何がすごいといって、今なら、新幹線は窓なんて開きませんし、開いたとしても、弁当ガラを捨てたりする大学生はいないでしょう。 そのうえ、この弁当ガラがあたってしまった女性と、なんとその夜、同じ宿の同じ部屋に泊まるハメになるという快調な滑り出しで小説は一気に加速します。 何だか漱石がいい加減なことを書いているように聞こえますが、これが、その頃の汽車の旅だったんですね。九州あたりからの客は名古屋の木賃宿で一泊して乗り継ぐ。どうです興味がわいてきましたか?列車で隣り合わせただけの行きずりの二人はこの夜どうなるんですかねえ? 鉄道の旅、ランプに替わる電燈の灯、活版印刷。全て当時最先端の話題ですが、描かれる最先端は目に見える社会現象にとどまりません。 あのアインシュタインと同時代に生きている科学者で、光の圧力を測る物理学者野々宮宗八。 日露戦争後の戦勝気分に浮かれる世相に「この国は滅びます」と言いはなつ一高教授「偉大なる暗闇」広田先生。 借金を平然と踏み倒し、居候しながら大言壮語する帝大生与次郎。 「恋愛」という西洋風男女関係を「ストレイ・シープ(迷える子羊)」という謎のことばで暗示する新しい女性、美禰子。 漱石は科学、芸術、思想、哲学にいたるまで、二十世紀を迎えた極東の島国の「新しい空気」を、実に多彩に、ジャーナルな視点で描いていると思います。 「新しい空気」の只中にやってきた田舎者小川三四郎くんに、どんな波瀾の運命が待っているのでしょう。 結末までお読みになると、こんな文章が待っています。 野々宮さんは目録へ記号(しるし)をつけるために、隠袋(かくし)へ手を入れて鉛筆を捜した。鉛筆がなくって、一枚の活版刷りのはがきが出てきた。見ると、美禰子の結婚披露の招待状であった。披露はとうに済んだ。野々宮さんは広田先生といっしょにフロックコートで出席した。三四郎は帰京の当日この招待状を下宿の机の上に見た。時期はすでに過ぎていた。 野々宮さんは、招待状を引き千切って床の上に捨てた。やがて先生とともにほかの絵の評に取りかかる。与次郎だけが三四郎のそばへ来た。「どうだ森の女は」「森の女という題が悪い」「じゃ、なんとすればよいんだ」 三四郎はなんとも答えなかった。ただ口の中で迷羊(ストレイ・シープ)、迷羊(ストレイ・シープ)と繰り返した。 鉄道旅行で始まる小説は、西洋絵画の品評と謎の言葉「迷羊(ストレイ・シープ)」のつぶやきで終わるのです。こうして、結末を引用しても、何のことかさっぱりわからないでしょう。人間たちが勝手に泳いで、自らな波瀾が確かに起こったはずなのですが、主人公の三四郎がそうであるように、読者であるぼくも謎の言葉とともに「新しい空気」の外に取り残されてしまっていることに気付くしかないのです。そして、その体験こそが漱石の小説だと気付くのは、ずっと後になってからなのではないでしょうか。 迷羊(ストレイ・シープ)の美禰子のモデルは平塚雷鳥。光の圧力を測る野々宮宗八のモデルが寺田寅彦。そんな名前はご存知ないかもしれませんね。広田先生のモデルについても、一高教授岩元禎について高橋英夫という批評家が「偉大なる暗闇」(講談社文芸文庫)という評伝で書いています。 「案内」としては、わけのわからない迂回を繰り返した結末で申し訳ありません。しかし、この作品は読み終わってみるとそれほど古びていないし、そこはかとない哀しさが印象に残りました。 その哀しさの理由は「迷羊(ストレイ・シープ)」という謎の言葉にあるようです。全くのあてずっぽうですが、それぞれの時代の中で、時代の「新しい空気」は多くの作家によって、さまざまに描かれてきたし、今も描かれているわけです。決して漱石の独創ではありませんね。 「三四郎」については、広田先生の「滅ぶよ」という言葉こそが漱石の本音として取り上げられたりもします。しかし、未完の「明暗」に至るまで「新しい空気」になじめなかった漱石自身は「迷羊(ストレイ・シープ)」という言葉の中にいるのではないでしょうか。初めて読んでから40年以上の年月が経ちましたが、読みなおすと新しい作品になっています。さすが漱石というべきでしょうか。 まあ、ちょっと、読んでみてください。(S)追記2019・05・21 こうしてブログに投稿していて、初めての体験がコメントを書いていただくということ。書いた記事を読んでいただいているというのがまず快感なのですが、どう読まれているかという不安もある。コメントをいただいて気付くのは、そこのところですね。面白がっていただいているらしい感想は嬉しいのですが、間違いの指摘や、質問には赤面したり慌てたりが実情です。 この記事にも明らかな間違いの記述がありました。「謎のことばで暗示する新しい女性、美禰子。」の後ろに「そして彼女こそが、上京する列車で隣り合わせた、あの女性です。」と書いていたのです。この記述は「楽天ブログ」に投稿するに際して、クヨクヨ書き直したり、まあ、逡巡していた最後に書き加えているのです。自分でも何故そう書いたのか、不思議な感じがしますが、たぶん広田先生が紛れ込んだのだろうというのが自分なりのいいわけですね。 しかし、コメントでの指摘がなければ、ほったらかしていたわけで、恥ずかしいやら、ありがたいやら。何よりも、そうして、きちんと読んでいただいていることには、感謝のことばしかありません。ありがとうございます。追記2022・10・18 一番新しい水戸黄門は武田鉄矢という人なのだそうですね。なんというか、世も末ですねあんまり悪口は言いたくないですが、つい言っちゃいますね(笑)。石坂浩二の老後も、なんだかみっともないのですが、ずっと金八先生のまま、おじいさんになられている雰囲気が嫌なんですね、ぼくは。 漱石を読み直し始めています。落ち着いて感想を書こうと思っています。 ボタン押してね!にほんブログ村にほんブログ村

2019.05.10

コメント(6)

-

週刊 読書案内 夏目漱石 「門」 (新潮文庫)

夏目漱石 「門」 (新潮文庫) 2018年の秋の話なのですが、十月になって漱石の「三四郎」(新潮文庫)を案内しました。この秋は漱石で頑張ってみましょうか、そんな気分で、十月の半ばに、はその続編、「門」について書きました。 夏目漱石の長編で前期三部作と呼ばれているのが「三四郎」、「それから」、「門」(新潮文庫)。後期三部作が「彼岸過迄」「行人」「こころ」(新潮文庫)ですね。 漱石という人は題名に関して実に無頓着な人だったそうで、「それから」は「三四郎」のそれからの話という意味で、「門」はお弟子さんの森田草平が口にした題名を適当につけて、門という言葉に話を合わせるのに苦労したとか。 「彼岸過迄」は「彼岸過ぎまで」と読みますが、正月に書き始めた小説を、お彼岸、だから3月かな?くらいまで書き続けて終わらせようという意味でつけたとか。「漱石の登場人物はまじめすぎてついていけない。」 まあ、そんなふうにおっしゃる人がいらっしゃるようですが、こと、題名に関してはマジメなのかどうか(笑)。 最近の小説家で「雑誌に掲載するのに少し長すぎるのですが。」という編集者に対して「じゃあ、適当に切ってください。」という返事をする人がいるそうです。「カンバセイションピース」(新潮文庫)とか、「明け方の猫」(中公文庫)とか、「未明の闘争」(講談社文庫)とか、ボクとしてはオススメの作品を書いている保坂和志という人なのですが、まあ、不思議な人が昔も今もいるもんだと思います。 さて、「門」ですね、。主人公は、前作「それから」の主人公「代助」の、その後の姿を描ているという説がありますが、友人の恋人であった女性を奪って、一緒に暮らしてきた中年の男です。一人の女性をめぐる三角関係の勝者の話というわけですだ。名は野中宗助、細君の名は御米(およね)です。 で、話はこんなシーンから始ります。 宗助は先刻(さっき)から縁側へ坐蒲団を持ち出して、日当りの好さそうな所へ気楽に胡坐をかいて見たが、やがて手に持っている雑誌を放り出すと共に、ごろりと横になった。秋日和と名のつくほどの上天気なので、往来を行く人の下駄の響が、静かな町だけに、朗らかに聞えて来る。肱枕をして軒から上を見上げると、奇麗な空が一面に蒼く澄んでいる。その空が自分の寝ている縁側の、窮屈な寸法に較べて見ると、非常に広大である。たまの日曜にこうして緩くり空を見るだけでもだいぶ違うなと思いながら、眉を寄せて、ぎらぎらする日をしばらく見つめていたが、眩しくなったので、今度はぐるりと寝返りをして障子の方を向いた。障子の中では細君が裁縫をしている。 「おい、好い天気だな」と話しかけた。細君は、「ええ」と云ったなりであった。宗助も別に話がしたい訳でもなかったと見えて、それなり黙ってしまった。 青空です。 仕事をやめて、これといってすることがありません。うろうろと歩き回って、海べりのベンチや、高台の上の石碑の前で、煙草を喫います。周りには誰もいません。振り向くと、向こうのほうに男女の二人連れが歩いていたり、小鯵を釣っているおじさんがいたりします。 見上げると青空が広がっていることがあります。ボンヤリと見上げていると、心が騒ぎ始めることがあります。格別、何が見えるというわけではありません。空の隅々まで青い色が広がっていることが、何とはなしに不思議な気がしたり、ふと、昔の思い出が浮かび始めたりすることもあります。見上げ続けているとまぶしくなって、下を向くきます。急に、ここにいることは誰も知らないし、何もすることがないことが、浮かんできて、誰かに話しかけたくなるのです。 「青いなあ、まぶしいなあ。」 もちろん、話しかける相手なんて、誰もいません。独り言です。もう一度見上げると、もう、ほっとした気分が戻ってきて、じっと見入りなおします。長く見上げていると、やはりまぶしい。 宗助が見上げた青空が、まあ、季節は違うのかもしれませんが、そんなふうに見えることもあるということを、ぼくは、この年齢にまで知りませんでした。 小説はこんなふうに続きます。 宗助は仕立おろしの紡績織の背中へ、自然(じねん)と浸(ひた)み込んで来る光線の暖味を、襯衣の下で貪ぼるほど味いながら、表の音を聴くともなく聴いていたが、急に思い出したように、障子越しの細君を呼んで、「御米、近来の近の字はどう書いたっけね」と尋ねた。細君は別に呆れた様子もなく、若い女に特有なけたたましい笑声も立てず「近江のおうの字じゃなくって」と答えた。「その近江のおうの字が分らないんだ」 細君は立て切った障子を半分ばかり開けて、敷居の外へ長い物指を出して、その先で近の字を縁側へ書いて見せて、「こうでしょう」と云ったぎり、物指の先を、字の留った所へ置いたなり、澄み渡った空を一しきり眺め入った。 宗助は細君の顔も見ずに、「やっぱりそうか」と云ったが、冗談でもなかったと見えて、別に笑もしなかった。細君も近の字はまるで気にならない様子で、「本当に好い御天気だわね」と半ば独り言のように云いながら、障子を開けたまままた裁縫を始めた。すると宗助は肱で挟んだ頭を少し擡げて、「どうも字と云うものは不思議だよ」と始めて細君の顔を見た。「なぜ」「なぜって、いくら容易い字でも、こりゃ変だと思って疑ぐり出すと分らなくなる。この間も今日の今の字で大変迷った。紙の上へちゃんと書いて見て、じっと眺めていると、何だか違ったような気がする。しまいには見れば見るほど今らしくなくなって来る。―― 御前そんな事を経験した事はないかい」「まさか」 日向ぼっこをしている夫と縫い物をしている妻。なんともいえないのどかな、中年の夫婦の様子が描かれています。なんでもないことがふと分からなくなるような、しかし、笑って終わる話です。縁側で青空を見上げながら、独りごちるように話しかける宗助の後ろには、うつむきながら裁縫をしている御米が座っています。秋の日ざしが、座敷に座っている御米の膝のあたりまで差し込んでいます。その陰影が、小さな庭の垣根越しに見えるシーンのように目に浮かんできます。 小説を読み終えると、このシーンがじっと尾を引いてくるおもむきがあります。街の中を歩いていて、見たこともないこの二人のシーンが浮かぶことが、時々あります。夢を見ているわけではありません。長い間に、何度か読みなおして、こうして引用していても、涙がこぼれそうになるのはぼくだけなのでしょうか。 小説はこんなシーンで終わります。御米は障子の硝子に映る麗かな日影をすかして見て、「本当にありがたいわね。ようやくのこと春になって」と云って、晴れ晴れしい眉を張った。宗助は縁に出て長く延びた爪を剪りながら、「うん、しかしまたじき冬になるよ」と答えて、下を向いたまま鋏を動かしていた。 秋から春へ移り変わった季節の中で、小説の登場人物たちには体何があったのでしょう。 小説の最後の、このシーンで、春の光に眉を開いて季節の歓びを口にする御米に対して「またじきに冬になるよ」とうつむいたまま答える宗助の、ちぐはぐな言葉に出会うぼくの中には、、身ごもった子どもを次々と失った妻の哀しい心持や、過去の影におびえる夫の気弱な煩悶の記憶が呼び返され、淡淡とした哀しみとなって広がっていきます。で、涙がこぼれそうになります。2018/10/13 追記2019・11・21夏目漱石「三四郎」の感想はこちらをクリックして下さいね。 ボタン押してね!にほんブログ村にほんブログ村

2019.04.26

コメント(13)

-

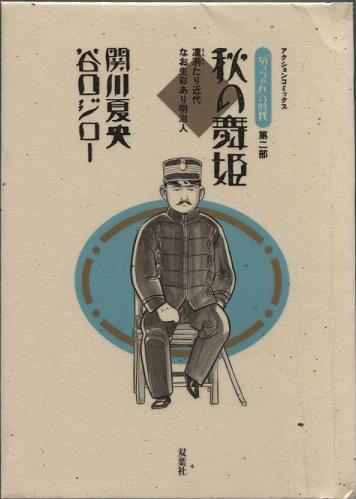

週刊 マンガ便 関川夏央・谷口ジロー「秋の舞姫」(双葉社)

関川夏央・谷口ジロー「秋の舞姫」(双葉社) 高校で授業をしたいと考えている人たちにとって森鴎外の「舞姫」は定番教材です。 「石炭をばはや積み果てつ」 あまりにも有名な冒頭ですが、この美文調の擬古文体の文章は、現代の高校生には苦痛以外の何物でもないらしく、主人公太田豊太郎がベルリンに到着したあたりで早くもギブアップで、教室には、なんというか、オモーイ空気が漂い、ひとり、ふたり、あっちでバタリ、こっちでバタリ、最悪の消耗戦を戦う戦場もかくや、という様相を呈してくる日々が思い出ですが、今回、案内するコミック「坊ちゃんの時代」第二部「秋の舞姫」(双葉社)は授業の幅を広げたい人には、格好の参考図書かもしれません。 関川夏央が原作を書き、谷口ジローという漫画家が作画したこの「坊ちゃんの時代(全5巻)」は、日本という国の「近代」という時代に、言い換えれば文明開化、富国強兵をうたい文句にして驚異的な発展を遂げたアジアの片隅の島国の「明治」という時代ということですけれども、その時代の「人々」に関心を持っている人には、おすすめです。 原作者の関川夏央は、両親が学校の先生という不幸な生い立ち(?)なのですが、上智大学を中退して、週刊誌のコラムを書いたり、ポルノ漫画の原作を書いたりして糊口をしのいだこともある苦労人(?)で、「ソウルの練習問題」(新潮文庫)という作品で批評家として世に出た人です。 どっちかというと「文学さまさま」というようなアプローチではなく、スキャンダルや、エピソードの収集家的な視点と山田風太郎的な奇想の視点で、近現代の文学シーンを暴いてきた人なのです。 その関川夏央が、名作「犬を飼う」(小学館文庫)の漫画家谷口ジローと組んで、日本漫画作家協会賞をとったのがこの漫画なのです。 その第二部、「秋の舞姫」は「浮雲」の作家、二葉亭四迷こと長谷川辰之助の葬儀のシーンから始まります。 明治四十二年六月二日。染井墓地での埋葬に参列する人々は、漱石、夏目金之助。啄木、石川一。鴎外、森林太郎。弔辞を読むのは劇作家島村抱月。他に、徳富蘇峰、田山花袋、逍遥こと坪内雄三、etc。明治の文学史上のビッグネームがずらりとそろっています。 言文一致といえば必ず名前が出てくる二葉亭四迷という文学者がいますが、彼は朝日新聞の特派員として念願のロシア遊学中に発病、帰路インド洋上の船中で客死しました。しかし、その二葉亭四迷が死の床で、脳裏に浮かべた一人の女性こそ、エリーゼ・バイゲルト、すなわち「舞姫」のエリスのモデルであったというのは何故かということが、この漫画のネタというか謎というわけなのです。 言文一致のビッグ・ネーム、二葉亭四迷が、なぜ、雅文体の雄、森鴎外の恋人エリスことエリーゼを知っているのか。なぜ、今わの際にその面影を思い浮かべるのか。 鴎外のドイツ留学からの帰国は明治二十一年九月八日です。ドイツ人女性エリーゼ・ゲイバルトは四日遅れて横浜に到着します。彼女の船賃を工面したのは鴎外自身で、実は、彼はこのドイツ女性と結婚を決意していたのです。 しかし、日本に帰国した鴎外は、エリーゼ・ゲイバルトが日本に滞在した三十六日間の間にたった一度だけしか会うことがなかったのです。「ああ ようやく…」「済まなかった‥‥」「一万哩を旅したこの地の果てで、まともに会えたのがただ一度 なのですか。」「済まなかった。しかし私にとっては欧州もまた地の果てだった。」「‥‥そうなのですね。」「地の果ての決意を私は石のごとくと思ったが、それは砂の塊にすぎなかった。いま、この国で白人が暮らすのは苛酷だからというのはやはりいいわけだ。私は自分の安心のためにあなたを捨てたのだ。」「・・・・・・」 「互いにあまりに遠すぎた。生まれた土地が…ではなく、生まれた土地によって作られた互いの人間性が。私は深く恥じよう。」 「わたくし、十七日の船で日本を去りましょう。コガネイはもう一度リンタロウーの母上に話そうといいました。あなたの弟アツジローも。わたくしは断りました。あなたには所詮無理です。恋人のために命を投げ出す義の心がない。そう思い知りました。」 「家」、「国家」、「社会」、抜き差しならないしがらみに身動きならない鴎外、森林太郎が、エリスによって、切って捨てられたシーンの二人の会話です。 ひとり「鴎外のみのこと」ということはできないでしょう。「明治という国家」と個人がどのように出会ったのか、哀しいというよりほかに、言いようはないのでしょうか。 傷心のエリスは十月の末に帰国し、鴎外は一年後の秋「舞姫」を執筆し明治二十三年正月の「国民之友」という雑誌に発表しました。 彼は彼で深く傷ついていたのではないでしょうか。「舞姫」はこずるい男の開き直りを描いた小説ではなさそうです。 で、二葉亭四迷とエリスの関係についてですが、興味をお持ちになられた方は、どうぞ、本作品をお読みください。 たった三十六日間の滞在なのですが、エリスは実に様々な人と出会っています。彼女自身の人柄も潔癖で純情、自らの精神に一途な、素晴らしい女性として描かれていて、なかなか痛快です。現在は文庫化もされています。(S)2018/06/13追記2019・04・16 このシリーズは、第一部が「坊ちゃんの時代」では、漱石が「坊ちゃん」を書き始めるころの明治を、第三部が「かの蒼空に」では、石川啄木と金田一京助の友情(?)と、啄木のだらしなさを、第四部、「明治流星雨」では大逆事件で殺された幸徳秋水と管野須賀子の半生。最終巻、第五部は「不機嫌亭漱石」と題し、胃病に苦しむ漱石をメインに描いています。 こう紹介すると歴史実話マンガのようですが、おそらく、違いますね。関川夏央の本領は、調べに調べ、調べ尽くしたうえで「嘘を書く」ことだと、ぼくは思っています。 それは、例えば山田風太郎の方法に似ています。ウソという言葉を使いましたが、それはでたらめではありません。 物語のどこかに、「もしこうであったら」という虚構の補助線が一本引かれているに違いないのです。山田風太郎が得意の明治物の中で幼い樋口夏子と、少年夏目金之助を出合わせたシーンを描いたことがありますが、あれと似た方法を関川がどこで垣間見せているのか、是非お読みになって、「にやり」とお笑いになっていただきたいですね。 絵を描いている谷口ジローも関川も只者ではないのです。なかなか、見破れない虚構の底、奥は深そうです。追記2023・04・11 友達数人と100days100bookcoversという本の紹介ごっこをフェイスブック上で続けているのですが、そこでこの漫画のシリーズが紹介されました。そうか、そうか、とうれしくなったのですが、ボク自身もこのブログで案内していたことを思い出して修繕しました。ボクの案内は国語の教員を目指している学生さんにあてて書いたものですが、若い人がこの漫画を読むのかどうか、いささか心もとない時代になってきましたね(笑)。ボタン押してね!ボタン押してね!

2019.04.17

コメント(0)

-

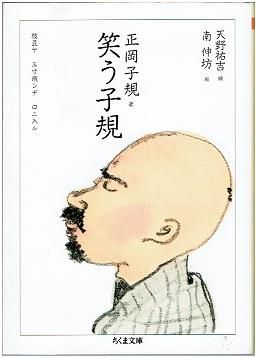

週刊 読書案内 南伸坊「笑う子規」(ちくま文庫)

正岡子規「笑う子規」(ちくま文庫) 初夢の 思いしことを 見ざりける 人間というのは都合のいい生きもので、日ごろの所業を棚に上げ、初夢はめでたいやつをぜひひとつ、なんて都合のいいことを神頼みする。が、そうは問屋がおろさない、反対にひどい夢を見たりするもんだ。するとこんどは「夢は逆夢」なんて勝手に解釈する始末で。 南伸坊という面白いおじさんがいるのをご存じだろうか。イラストレイターで編集者。なんと説明したらわかるのか、わからないからまあいいやという態度で説明すると、昔、「ガロ」っていうマンガ雑誌があって、そこで編集者をしていた時に「面白主義」という考え方を提唱、実践して以来、「面白いでしょこれ」的な表現の世界を作ってきた人なんだけど、当然、面白い人には面白いけど、面白くない人には面白くないわけ。 だからこの本も、ぼくは面白がれるけれど、「アホか」という人は大勢いるというわけ。 まあ、そこのところは、とりあえずということで、この本は子規の有名ではない、「ばかばかしいねこれ」っていう俳句を集めて、一冊の句集を作ったという本で、句集だから季節の順に並んでいて、一句ごとに南伸坊のイラストがつけられているというわけ。 本句集の開巻第一句が上の句。お正月の俳句ですね。このページのイラストにつけられている短歌がある。なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな 現代語で書くと「長き夜の 遠の眠りの 皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな」となるんだろうけれど、江戸時代くらいの短歌で、前から読んでも後ろから読んでもおんなじという、回文歌。七福神の「宝船」の有名な歌らしい。初夢を見る夜に枕の下に敷いて寝ると縁起がいいはずだというやつね。 というわけで、子規の一句一句がマンガになっていて、そのためにマンガになりやすい句を探しているという趣向。行水や美人住みける裏長屋《落語の妾馬じゃないが、昔から美人は裏長屋に住んでるもんだ。ま、そうでない場合もあるけどな。》とか。睾丸の大きな人の昼寝かな《なぜか度胸のすわった男はアレが大きいと思われている。が、もちろんアレの大小と人間の大小はまったく関係がない。それにしても、褌からハミだしているあの人のアレは大きいなあ。》とかね。 有名どころを一つ紹介すると。 柿食えば鐘がなるなり法隆寺 《柿を食ったら鐘が鳴った。なんの関係もない関係のおもしろさ。ズレの裂け目からおかしみが顔を出す。》があるくらいですね。 でも、やっぱり、おかしみはズレの裂け目に転がってるんですよね。 南伸坊さんは、この企画で調子に乗ったのかどうか、「ねこはい」「ねこはいに」(青林工藝社)という迷著も出版していて、これは小学生でもわかる俳句集。なにせ、猫が作ってる俳句ですから。いちめんの ねこじゃらしなり われひとりたづくりは はにくっついて たべにくいせみなくな くちがこそばい やかましい ネコであってこそのリアルが追及されていて、迷句ぞろいですが、イラストと一緒でないと面白くありませんね。週刊読書案内 2017 その1 発行所 The astigmatic bear‘s lonely heart club発行日2017・07・15(S)ボタン押してね!ボタン押してね!

2019.04.10

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- 悪役聖神官ですが、王太子と子育て恋…

- (2024-10-04 21:52:45)

-

-

-

- アニメ!!

- 【中古】 幻魔大戦(Blu-ray…

- (2024-11-14 14:54:38)

-

-

-

- 連載小説を書いてみようv

- 35 ピンクのスカーフ

- (2024-11-17 17:02:55)

-