読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画 ドイツ・ポーランド他の監督] カテゴリの記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

ヴィム・ヴェンダース「PERFECT DAYS」キノシネマ神戸国際

ヴィム・ヴェンダース「PERFECT DAYS」キノシネマ神戸国際 ヴィム・ヴェンダース監督の「PERFECT DAYS」を見ました。神戸では、本日、2023年12月22日封切だったのですが、前評判が高いらしく、いつものシネリーブルの予約欄を見て引きました。調べると、旧国際松竹でもやっているようで、そちらの方が少しゆったりだったので、久しぶりにそっちの映画館を選びましたが、行ってみると、やっぱり人が多くて、結局前から3列目で、これまた久しぶりにスクリーンを見上げながら見ました。 朝焼けの遠景が映って、落ち葉を掃いている人がいて、その音で男が目覚めて、起き上がって布団をあげて、八畳一間かなと思っていると、服を着て部屋を出て、階段を下りて台所で歯を磨いて、玄関を出て、そのアパートの駐車場にある自動販売機で缶コーヒーを買って、駐めてあった軽のバンに乗り込んで、カセットテープを探して、挿入して、出発です。暫くして、スイッチを入れると「あっ!」と思う音が流れてきて、映画は始まりました。最初に聞こえてきたのが、多分アニマルズだったと思うのですが、その時点で、ボクは泣いていました。「ヴェンダースなら、きっと、何にも起きないはずだしなんにも起きなくていいよ、このままでいいよ。」 そのまま、最後まで続きました。さすがですね。何もいうことはありません。ある日の仕事帰り、軽自動車のカーステレオからルー・リードという人の「PERFECT DAY」という歌のさわりだけ聞こえてきました。 聞こえてこなかったサビはこんな歌詞です。Oh it’s such a perfect day なんて完璧な一日なんだI’m glad I spent it with you一緒に過ごせて本当によかったOh such a perfect day本当に完璧な一日だったYou just keep me hanging on君のおかげで、ボクはこうやって生にしがみついてるYou just keep me hanging on君のおかげで、ボクはこうやって生にしがみついてる まあ、こんな歌なのですが、この映画のすべてが下に貼ったこの歌詞の中にあります。缶コーヒーはサンガリアなのかどうかわかりませんし、動物園じゃなくて公衆便所だったり、一杯飲み屋やお風呂屋さんだったりしますが、「君」はホームレスのおじさんや、トイレで泣いている坊や、調子ばかりのいい無責任な同僚や、家出娘や、余命宣告されたおっさんだったりするわけですが、「生にしがみついている」過去を捨てた平山正木(役所広司)さんをkeep him hanging onし続けてくれるのです。 ラストは、役所広司、圧巻の一人芝居です。見ごたえありました。見入りながら、役所広司の到達地点に唸りました。いわゆる、くさい芝居という言い方があって、映画の出だし、彼の芸達者ぶりにふとそんな感じを持ったのですが、ラストの一人芝居には唸りました。拍手!ですね。 何の事件も、サスペンスも描くことなくここまで引き付ける作品を作った監督ヴィム・ベンダースも凄いですね。拍手! 余談ですが、「パリ・テキサス」で母子の体面の部屋を道路から見上げて去っていったトラヴィス(ハリー・ディーン・スタントン)の姿を思い出しました。彼はあれから、何処で、どんなふうに暮らしているのでしょうね。 Perfect DayJust a perfect dayDrink sangria in the parkAnd then later when it gets dark we go homeJust a perfect dayFeed animals in the zooAnd then later, a movie too and then homeOh it’s such a perfect day I’m glad I spent it with youOh such a perfect dayYou just keep me hanging onYou just keep me hanging onJust a perfect dayProblems all left aloneWeekenders on our ownIt’s such funJust a perfect dayYou make me forget myselfI thought I was someone elseSomeone goodOh it’s such a perfect dayI’m glad I spent it with youOh such a perfect dayYou just keep me hanging onYou just keep me hanging onYou’re going to reapJust what you sowYou’re going to reapJust what you sowYou’re going to reapJust what you sowYou’re going to reapJust what you sow監督 ビム・ベンダース脚本 ビム・ベンダース 高崎卓馬撮影 フランツ・ラスティグ美術 桑島十和子編集トニ・フロッシュハマーリレコーディングミキサーマティアス・ランパートキャスト役所広司(平山正木)柄本時生(タカシ・同僚)中野有紗(ニコ・姪)アオイヤマダ(アヤ・タカシの恋人)麻生祐未(平山の妹)石川さゆり(居酒屋の女将)三浦友和(女将の元亭主)田中泯(踊っている街角の老人)2023年・124分・G・日本2023・12・22・no157・キノシネマ神戸国際 !

2023.12.23

コメント(0)

-

ヴィム・ヴェンダース「パリ、テキサス」その2 パルシネマno65

ヴィム・ヴェンダース「パリ、テキサス」その2 パルシネマ 2023年の9月にパルシネマで見ました。小津安二郎の「お早う」との2本立てで、SCC、シマクマシネマ倶楽部、第10回鑑賞作品として選んだのですが、2本立てなので11本目になります。映画はヴィム・ヴェンダース監督の「パリ、テキサス」です。 一緒に見たM氏は、まあ、やり取りは割愛しますが、これまた、今一で、納得がいかなかったようです。 で、ボクはどうだったか?通算すると三度目の鑑賞のような気がしますが、少なくとも、ここ一年で二度目の鑑賞でした。まだ、記憶が新しいですから、見ていて次のシーンが予想できます。その結果でしょうか、一つ一つのシーンの、新しい発見というか、気付きというか山盛りで、どんどんトリコになっていく感覚が自分の中に満ちてくる至福の映画体験でした。 上のチラシの写真のとおりで、赤い帽子をかぶって荒野を歩いている記憶喪失の男トラヴィス(ハリー・ディーン・スタントン)の前方には、町なんてどこにも見えなくて、アリゾナの禿山しかないこと。トラヴィスは無表情ですが意志的で、はっきり目的がわかっていること。しかし、なぜか、映画は線路を走る列車の音を映像の背後に響かせていること。 のぞき窓の部屋で「灯りを消せばこちらが見えるよ。」と語りかけたトラヴィスは、ジェーン(ナスターシャ・キンスキー)の視線に対して、暗がりで俯いていること。客がトラヴィスだと気づいたジェーンは、のぞき窓に背を向けて話を聞き、話をすること。 母ジェーンと息子のハンター(ハンター・カーソン)が感動的な再会を果たしたホテルの窓の下にしばらく佇むトラヴィスがいて、やがて、また、出発すること。 おそらく、行き先は「パリ、テキサス」で、そこはトラヴィスにとって母の生地であるとともに、トラヴィスと、ジェーン、ハンターの三人が家族だったころ購入した土地があること。 ボクには、この作品を30代のころに見た、なんとなくな記憶があります。昨年だったかの、この監督の特集で見直した時に「ベルリン・天使の詩」をはじめ、総敗北だったヴェンダースでしたが、やっとのことで、映画を構想するヴェンダースの場所までたどり着いたような気がしました。 テキサスにパリという地名を発見した時に、ヴェンダースに浮かんだのはなんだったのでしょうね。三度目を見終えて、ボンヤリと日々を暮らしながら、元町の高架ぞいの道を歩いていたある日、人が生きている限りそこを目指すほかない、しかし、ついにたどり着くことのできない荒涼とした夢の場所が思い浮かんできたのでした。そこにたどり着けば一息付けるんじゃないか。まあ、そういう場所ですね(笑)。 木偶の坊になりきって、あてのない旅人を演じ切ったハリー・ディーン・スタントンにはやっぱり拍手!でした。 いや、もちろん、そこに映っているのを見ているだけでため息が出てしまうナスターシャ・キンスキーの哀しくも美しい姿にも拍手!です。ボクにとっては生涯の記憶に残る傑作!ですね(笑)。監督 ヴィム・ベンダー脚本 サム・シェパード L・M・キット・カーソン撮影 ロビー・ミュラー美術 ケイト・アルトマン衣装 ビルギッタ・ビョルゲ編集 ペーター・プルツィゴッダ音楽 ライ・クーダーキャストハリー・ディーン・スタントン(トラヴィス)ナスターシャ・キンスキー(ジェーン)ディーン・ストックウェル(ウォルト)オーロール・クレマン(アンヌ)ハンター・カーソン(ハンター)ベルンハルト・ビッキ医師ベルンハルト・ビッキトム・ファレル叫ぶ男トム・ファレルジョン・ルーリージョン・ルーリー1984年・146分・G・西ドイツ・フランス合作原題「Paris, Texas」1985年9月7日(日本初公開)2023・09・25・no119・パルシネマno65・SCCno11!

2023.10.18

コメント(0)

-

ヴィム・ヴェンダース「ベルリン・天使の詩」シネ・リーブル神戸no205

ヴィム・ヴェンダース「ベルリン・天使の詩」シネ・リーブル神戸 この日はチッチキ夫人と二人でアベック映画でした。「完全に寝てたよ(笑)。」「うん、何回見ても寝るなあ。コロンボ刑事出てたやろ。」「うん、出てた。面白かったよ。」「最初に塔の上だかに天使が出てきて、カラーとか白黒とか、まあ、いろいろ技が駆使されて、意識が朦朧となって、後は気持ちよくゆすぶられて。」「うん、何度か、イビキをかきそうやったから揺すったけど。」「それは、それは、ご迷惑をおかけしました(笑)。」「うん、迷惑!」「周りの人に迷惑かけんで、よかったね(笑)。」 まあ、ようするに詩的とかについていけないんでしょうね。「ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ ROAD MOVIES 夢の涯てまでも」という特集の1本だったのですが、見ているこっちが「夢の涯て」で眠りこけていたのでは感想になりませんね。完敗でした(笑)。監督 ヴィム・ヴェンダース製作 ヴィム・ヴェンダース アナトール・ドーマン製作総指揮 イングリット・ビンディシュ脚本 ヴィム・ベンダース ペーター・ハントケ撮影 アンリ・アルカン美術 ハイディ・ルーディ編集 ペーター・プルツィゴッダ音楽 ユルゲン・クニーパーキャストブルーノ・ガンツ(天使ダニエル)ソルベーグ・ドマルタン(マリオン)オットー・ザンダー(天使カシエル)クルト・ボウワ(老詩人ホメロス)ピーター・フォーク(ピーター・フォーク) 1987年・128分・G・西ドイツ・アメリカ合作原題「Der Himmel uber Berlin」日本初公開:1988年4月23日2022・01・13-no7・シネ・リーブル神戸no205

2023.05.28

コメント(0)

-

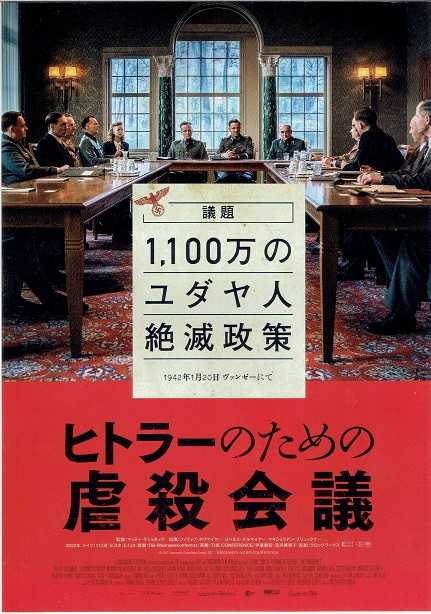

マッティ・ゲショネック「ヒトラーのための虐殺会議」シネ・リーブル神戸no173

マッティ・ゲショネック「ヒトラーのための虐殺会議」シネ・リーブル神戸 今年になって、この映画が上映されていることは知っていました、ナチス映画、ホロ・コースト映画といえば、なんとなく観に行ってしまうのですが、題が「ヒトラーのための虐殺会議」とあって、「ヒットラー暗殺とかの陰謀映画かな?」と、勝手に勘違いして「まあ、どうでもいいか。」とか思っていたのですが、題名を読み返して、どうもそうではないらしいことに気づいて、「まあ、観てみましょう。」と思い直してやって来たシネ・リーブルでしたが、あたり!でした。 観たのはマッティ・ゲショネック監督の「ヒトラーのための虐殺会議」です。 原題を確認すると「Die Wannseekonferenz」で、そのまま日本語にすれば「ヴァンゼー会議」です。これなら、勘違いは起こりません。1942年、ヨーロッパのユダヤ人1100万人の絶滅計画を立案・決定した歴史に残る会議です。 出席者はゲシュタポの長官ハイドリヒ親衛隊大将に召集された13人と、資料及び計画の実質的提案者であり、ゲシュタポのユダヤ人担当課長だったアドルフ・アイヒマン親衛隊中佐、そして、書記のインゲブルク・ヴェーレマン女史の16名です。 ゲシュタポと通称で書いていますが、国家保安本部、保安警察のことです。まあ、秘密警察というほうがわかりがいいですかね。 映画は、会議の朝から会議終了までの、まあ、いわばドキュメンタリー仕立ての作品でした。もちろんBGMなど使われません。ナチス映画に挿入されることが多い歴史的なフィルムも一切使われていません。良質の室内劇の趣で、会議の進行と出席者の発言がくっきりと刻印されていきます。 少し調べて驚きましたが、この会議の議事録は残されているらしく、その歴史的な議事録が忠実に再現されていた印象です。 会議が終わり、議場であったヴァンゼー湖畔の別荘を去っていく人々や、今晩、どこかのキャバレーで気晴らしをすることを呼びかける若い将校が映し出され、最後にアイヒマンを労い満足げに任地に帰るハイドリヒ長官の車が出たところで映画は終わりました。 映画学校の歴史好きな学生が、まじめに作り上げた歴史映画といった印象でしたが、唸りました。決定された内容に今更驚いたわけではありません。映像に映し出されている80年前の人びと振る舞いが、現代の高級官僚社会を彷彿とさせたことが驚きでした。 会議を主催したハイドリヒ長官は、この半年後に死亡しますが、有能な事務官僚であったアイヒマンは戦後まで生き残り、アルゼンチンでの逃亡生活中にモサド(イスラエルの秘密警察)に捕えられエルサレムでの裁判の結果、絞首刑になりました。1962年のことです。「一人の死は悲劇だが、集団の死は統計上の数字に過ぎない」 一人だったか、百人だったか忘れましたが、こういう言葉を残したと言われている人です。そのあたりについて哲学者のハンナ・アーレントが「エルサレムのアイヒマン」(大久保和郎訳・みすず書房)の中だったかで「彼は愚かではなかった。完全な無思想性―これは愚かさとは決して同じではない、それが彼をあの時代の最大の犯罪者の一人にした素因だったのだ。」 と評して、いろいろ話題になりました。 絶対的権力者に媚びることで出世や保身を目指しているハイドリヒという人物やほかの官僚たちをどう考えるかということにもまして、有能な官僚であることの無思想性こそが「時代の最大の犯罪者」を生み出すとアーレントが言ったのは50年以上前のことですが、映画を観終えて、コロナ騒動の顛末や、オリンピック汚職の記事が新聞紙上をにぎわしている様子に、マッティ・ゲショネック監督の意図というか狙いがここにあると感じたのは穿ちすぎなのでしょうか。 何はともあれ、マッティ・ゲショネック監督に拍手!でした。 余談ですが、映画の中に時代を映すものは、まあ、親衛隊の制服とかは別にして、ほとんどありません。ただ、官僚たちが公用車で乗り付ける、今の目で見ればクラッシク・カーですが、そのロゴがベンツなのですね。メルセデス・ベンツが正式名で、メルセデスというのはユダヤ系の女性の名前だと思いますが、戦時は国策会社化していて、この映画では公用車として出てくるんですね。で、戦後も、まあ、ご存知の通り世界のベンツなのですね。そのあたりが、ちょっと、面白いと思いましたね(笑)。監督 マッティ・ゲショネック製作 ラインホルト・エルショット フリードリヒ・ウトカー製作総指揮 オリバー・ベルビン脚本 マグヌス・ファットロット パウル・モンメルツ撮影 テオ・ビールケンズ美術 ベルント・レペル衣装 エスター・バルツ編集 ディルク・グラウキャストフィリップ・ホフマイヤー(ラインハルト・ハイドリヒ ゲシュタポ長官・親衛隊大将)マキシミリアン・ブリュックナー(カール・エバーハルト・シェーンガルト ポーランド保安警察およびSD司令官、親衛隊上級大佐)マティアス・ブントシュー(エーリッヒ・ノイマン 四ヵ年計画省次官)ファビアン・ブッシュ(ゲルハルト・クロップ ナチ党官房法務局長)ジェイコブ・ディール(ハインリヒ・ミュラー ゲシュタポ局長、親衛隊中将)ペーター・ヨルダン(アルフレート・マイヤー 東部占領地省次官・北ヴェストファーレン大管区指導者)アルント・クラビッター(ローラント・フライスラー 司法省次官)フレデリック・リンケマン(ルドルフ・ランゲトヴィア 保安警察及びSD司令官代理、親衛隊少佐)トーマス・ロイブル(フリードリヒ・ヴィルヘルム・クリツィンガー 首相官房局長)サッシャ・ネイサン(ヨーゼフ・ビューラー ポーランド総督府次官)マルクス・シュラインツアー(オットー・ホーフマン 親衛隊人種及び移住本部本部長、親衛隊中将)ジーモン・シュバルツ(マルティン・ルター 外務省次官補)ラファエル・シュタホビアク(ゲオルク・ライプブラント 東部占領地省局長)ゴーデハート・ギーズ(ヴィルヘルム・シュトゥッカート 内務省次官)ヨハネス・アルマイヤー(アドルフ・アイヒマン ゲシュタポユダヤ人担当課長、親衛隊中佐)リリー・フィクナー(インゲブルク・ヴェーレマン 書記)2022年・112分・G・ドイツ原題「Die Wannseekonferenz」2023・02・09-no016・シネ・リーブル神戸no173

2023.02.10

コメント(0)

-

パーシー・アドロン「バグダッド・カフェ」パルシネマno43

パーシー・アドロン「バグダッド・カフェ」パルシネマ 久しぶりにやって来たパルシネマです。見たのはパーシー・アドロンという西ドイツ、まあ、今はドイツ連邦の監督の「バグダッド・カフェ」です。90年ごろ、だから30年ほど昔に評判になっていた記憶がありますが見るのは初めてでした。 「バクダッドカフェ」なんて言う題名ですから、イランだかイラクだかを舞台にした映画かなと思って座りましたが、アメリカの西部の砂漠地帯が舞台でした。 先日読んだ本に「自動車と男と女で映画はできる」と、ゴダールが言ったとか言わなかったとかいう話がありましたが、ドイツから来た夫婦がアメリカ旅行をしていて、いざ、ラスベガス! とか言いながら、折りから始めた夫婦げんかの結果、妻ジャスミン(マリアンネ・ゼーゲブレヒト)が自分の荷物をもって自動車から降りてしまうという始まりでした。 夫ムンシュテットナー氏(ハンス・シュタードルバウアー)は頭が禿げ上がった中年男で、妻は妻で、砂漠の真ん中をトランクを引きずって歩くなんて、もうそれだけで「苦行ですね・・・」と声をかけたくなるくらい「デカイ!」中年の女性でしたが、まさか彼女がこのドラマの主人公だとは思いもよりませんでした。 で、そのデカイ彼女がよたよた歩いた末にたどり着いたのが「バグダッドカフェ」という、たぶんトラック運転手たちがお客なのでしょう、ガソリンスタンドとモーテルとカフェが併設されているドライブインだったというわけです。 黒人の夫婦が経営者のようですが、子供や夫を怒鳴り散らして、息まき続けているマダムがブレンダ(CCH・パウンダー)で、こちらも夫婦げんかの真っ最中というか、役立たずの夫サル(G・スモーキー・キャンベル)を追い出したばかりで、まさか、この女房がもう一人の主人公だとは、やっぱり予想できませんでした(笑)。 コーヒー・メーカーが壊れて修繕に出したのに、町まで、まあ、ほかの用事もあったようなのですが、出かけて行って修繕に出したメーカーを受け取り忘れてた上に、道端に落ちていた黄色いポット(実は、ジャスミンの夫が道端に放りだしたポット)を拾ってくるという頓珍漢な夫に怒り心頭のブレンダですが、コーヒーも出てこないカフェには閑古鳥が鳴く代わりに、貧相なピアノの音が響いています。で、これがバッハなのです。なんだこれは? ここからは、実に予想外の展開で、ヴィム・ヴェンダースの傑作「パリ・テキサス」を思い浮かべましたが、あれは、作られたのが1984年で、舞台がアメリカの砂漠の真ん中の「パリ」に意表を突かれたのでしたが、こちらは1987年の制作で、同じく、アメリカの砂漠の真ん中の「バグダッド」でした。 ジャスミンのトランクの荷物の謎、素人手品、大掃除、空き缶、バッハ、滞在ビザ、肖像画、ブーメラン、エトセトラ、エトセトラ、小ネタ満載で、こだわるのが好きな人には格好の作品でしょうね。 ぼくは、そうした小ネタ、ディテールで掛け算! するように、人と人の出会いを、実に丁寧に描いていく手法に感動しました。 たとえば、砂漠の真ん中の貧相なカフェでバッハが聞こえてくるという、いってしまえば奇想なのですが、それに何の不自然も感じない自分が不思議でしたし、そのあとの、どこかの流行っているキャバレーのマジック・ショーのような、盛大な盛り上がりを描いていく展開の思い切りのよさと、最後の最後にジャスミンの口から出た一言に、いや、ホント、感心しました。 美人も男前も、ホント、一人も出てきませんが、出てきたみなさんに拍手!でした。 見ているときは、うかつにもアメリカ映画だと思い込んでいました。パーシー・アドロンという監督が、ニュー・ジャーマンシネマの時代の西ドイツの監督だと確認したのは見終えた後ですが、ナルホド、映画に漂う空気に、例えばヴェンダースとかと、どこか、共通するものがありました。時代的には、こっちが二番煎じだっのかもしれませんが、監督の個性というか、好みというかが印象的で、監督の遊び心とでもいうのでしょうか、小さな出来事をこまめに撮ったシーンにとても惹かれました。 いやあ、古い映画ですが、今これを見せてくれたパルシネマに拍手!でした。がんばれ!パルシネマ!(笑)監督 パーシー・アドロン脚本 パーシー・アドロン エレオノール・アドロン撮影 ベルント・ハインル音楽 ボブ・テルソンキャストマリアンネ・ゼーゲブレヒト(ジャスミン:旅人)CCH・パウンダー(ブレンダ:女主人)ジャック・パランス(ルディ:看板絵師)クリスティーネ・カウフマン(デビー)モニカ・カローン(フィリス:ブレンダの娘)ダロン・フラッグ(サロモ:ブレンダの息子・ピアノ弾き)ジョージ・アギラー(カヘンガ:カフェの店員)G・スモーキー・キャンベル(サル:ブレンダの夫)ハンス・シュタードルバウアー(ムンシュテットナー氏:ジャスミンの夫)アラン・S・クレイグ(エリック:ブーメランの青年)1987年・91分・西ドイツ原題「Out of Rosenheim」2022・11・12-no126・パルシネマno43

2022.11.12

コメント(0)

-

ベルナー・ヘルツォーク「歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡」元町映画館no139

ベルナー・ヘルツォーク「歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡」元町映画館 ベルナー・ヘルツォーク監督の「歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡」というドキュメンタリーが気になっていました。 池沢夏樹が河出書房新社の「世界文学全集」を編集したときに、石牟礼道子の「苦界浄土・三部作」を入れたことばかりが評判になりましたが、この世界文学全集は、池澤流というか、所収されている作品の半分以上は、これまでの世界文学全集ではお呼びでなかった作品が入っていて、まあ、もう10年以上も昔になりますが、当時、職場の図書館で新入庫本にバーコードを貼るのが仕事だったこともあって作品のライン・アップに驚いた思い出があります。 中でも、イサク・ディネセンの「アフリカの日々」とかメアリ-・マッカーシーの「アメリカの鳥」、ナタリア・ギンズブルグの「モンテフェルモの丘の家」なんていう好みの女性作家が選ばれていたり、懐かしのポール・ニザンの「アデン・アラビア」が小野正嗣の新訳で入っていたりして、ちょっとワクワクしました。その時、まあ、読んだのもあるのですが、パラパラしただけの本の一つでブルース・チャトウィンという作家の名前と「パタゴニア」という作品の存在を初めて知りました。今考えれば、残念ながらなのですが、「パタゴニアってこのへんのことか?!」という、つまらない発見と一緒にブルース・チャトウィンという名前を覚えました。 で、今回の「おっ、ブルース・チャトウィンか!?」というわけです。7月22日が最終日ということで慌ててやってきました。 監督であるベルナー・ヘルツォークが、チャトウィンの伝記作家ニコラス・シェイクスピアと1989年、49歳の若さで去ったチャトウィンの旅について語り合う映画でした。 二人は、蒐集家、サザビーズの鑑定家、ジャーナリスト、考古学者、わがままで大法螺吹き、チャーミングな雄弁家、そして両性愛者であった作家が愛用した茶色の皮のリュック・サックの思い出をたどることで、文字通り世界の果て、人類の始まりの大旅行がたどりついたところまで、悠久の時間を越えてたどり着こうとしたチャトウィンの歩いて見た世界へ案内するという趣向でした。 原題は「Nomad(ノマド)」です。定住に対して遊牧、放浪、漂流と訳すのでしょうか。高度な資本主義社会だと言われている現代に、どこからともなくよみがえってきた言葉というか「生き方」ですが、よく似た言葉として映画を観ながら思い出したのが「Ðiaspora(ディアスポラ)」です。離散と訳されるようですが、故郷喪失ですね。 映画の語り手の二人の話題がアフリカで生まれた人類の話に触れて、リチャード・リーキーの名前が出てきたりしたのが懐かしかったのですが、何万年も前の、定住がはじまったばかりのアフリカの奥地から、北に向かって歩き出したのは、何らかのハンディキャップがあった弱者だったというようなことをどこかで読んだことをアボリジニの歌声を聞きながら思い出しながら、ふと、「そういえば、石川直樹が、どこかでこんなことを話題にしていた!」という記憶が浮かんできたりもしたのですが、さて、どこだったのでしょう。 まあ、半分眠りながら見ていましたが、それにしてもブルース・チャトウィンってハンサムですね(笑)。 映画の本筋と、どう関係するのか、イマイチわかりませんでしたが、素手でとんでもない岩壁を登って行ったクライマーに拍手!でした(笑)。監督 ベルナー・ヘルツォーク脚本 ベルナー・ヘルツォーク撮影 ルイス・コールフィールド マイク・パターソン編集 マルコ・カパルボ音楽 エルンスト・ライジハーナレーション ベルナー・ヘルツォークキャストベルナー・ヘルツォークブルース・チャトウィンエリザベス・チャトウィンニコラス・シェイクスピア2019年・85分・イギリス・スコットランド・フランス合作原題「Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin」2022・07・22-no93・元町映画館no139

2022.07.26

コメント(0)

-

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ10 ある希望に関する物語」元町映画館no135

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ10 ある希望に関する物語」元町映画館 切手収集マニアの父親が死んで、とんでもないお宝が残されているのですが、遺産を何とかしようとやってきた兄弟が、けた違いの遺産に翻弄されるお話でした。 老いた父親の一人暮らしをほったらかしにしていた兄弟が、死んでしまっている父親と出会い直すといえば、まあ、聞こえはいいのですが、残された財産が、二人の、まあ、しみったれた生活では想像もできない額だったこともあって、なんだか経験したことのない欲望に翻弄されていく哀れな成り行きで、10作のなかでは数少ない笑えるドラマで、ちょっと、コメディの味わいでしたが、苦いものが残るんですよね。ゲラゲラ笑っているわけにもいかない感じというのでしょうか。 面倒だから取り合わないでおこうと思っていたに違いない息子二人のありさまも他人ごとではありませんが、何重にも鍵をかけて、息子たちも世間も拒否して閉じこもっていたかの老人が大金持ちだったことに死んでから初めて気づいて、急に、今や、死んでしまっている親父の後姿を追いかけ始める息子たちの姿にも、まあ、苦いリアリティを感じました。 それにしても、ホント、キエシロフスキーが描く、この巨大なアパートにはいろんな人のいろんな人生があるもんだと感心しますね。監督 クシシュトフ・キエシロフスキー製作 リシャルト・フルコフスキ脚本 クシシュトフ・キエシロフスキー クシシュトフ・ピエシェビッチ撮影 ヤセット・ブラブト美術 ハリナ・ドブロボルスカ編集 エバ・スマル音楽 ズビグニエフ・プレイスネルキャストズビグニエフ・ザマホフスキー(アルトゥル弟)イエルジー・スチュエル(イェジー兄)1988年・60分・ポーランド原題「Dekalog 10」「 Dekalog, dziesiec」2022・04・18-no57・元町映画館no135

2022.06.26

コメント(0)

-

ロマン・ポランスキー「オフィサー・アンド・スパイ」シネ・リーブル神戸no156

ロマン・ポランスキー「オフィサー・アンド・スパイ」シネ・リーブル神戸 予告編を見ながら、「これは見なくっちゃ!」と思った作品なのです。ところが、しばらくして、なんで、そんなにきっぱり「見なくちゃ!」と思ったかわからなくなっていました。見終えて、チラシを見直して分かりました。ロマン・ポランスキーの映画だったのです。 ポランスキーは、ぼくにとっては特別な映画監督です。二十歳の時に神戸にやってきて初めて見た映画が「チャイナタウン」でした。オープンカーに乗っていたフェイ・ダナウェイの眼窩が撃ち抜かれたシーンの衝撃で、ぼくの「映画の日々」は始まったのです。 スキャンダルの人ポランスキーも88歳だそうで、その彼の最新作が、フランスのドレフュス事件を描いた「オフィサー・アンド・スパイ」です。 この邦題は、脚本を書いているロバート・ハリスの原作小説「オフィサー・アンド・スパイ」の題名を使っていますが、フランスでの原題は「J'accuse」です。フランス語ですが辞書を引けば「私は告発する」となるようです。 ところで、この言葉は、映画のシーンにも出てきますが、19世紀フランスの自然主義文学の巨匠(?)エミール・ゾラがドレフュス事件について、新聞に発表した公開意見書の見出しの言葉で、「J'accuse」=「われ弾劾す!」というのは、たぶんですが、フランスでは、解説なんか必要ない、誰でも知っている「歴史に残る言葉」なんじゃないでしょうか。 マア、犬養毅の「話せばわかる。」のような(うーん、解説がいるか?)、常識的、歴史用語なわけで、どうしてそのまま邦題にしなかったのか、ちょっと残念ですね。 ドレフュス事件そのものが日本では通じないという判断なのでしょうかね。世界の歴史にも日本の歴史にも、興味を持たせない風潮に見合っているのかもしれませんが、「オフィサー・アンド・スパイ」で、なにか、具体的な歴史的事件をイメージできる人がいるのでしょうかね? マア、老人の愚痴はこのくらいにして、映画です。フランスにおける「ユダヤ人問題」をめぐる、なかなかスリリングな、歴史ミステリー映画でした。ドラマの主人公はドレフュス大尉ではなくて、彼の冤罪を晴らす情報将校ピカール中佐でした。 ジャン・デュジャルダンという俳優が反ユダヤ主義者でありながら、真実に対して誠実な人物を好演していて、淡々と推理が進む展開に、久しぶりにドキドキしました。 それにしても、カトリックの社会の反ユダヤ主義の様子がかなりリアルに描かれていて、まあ、カトリック対プロテスタントとか、キリスト教対イスラム教とか、本や映画ではよく見かけるのですが、ヨーロッパの宗教の姿というか、実態というかが、ぼくにはよくわかっていないことがよくわかりました。 茶化しとかではなく、とても勉強になった映画でした。それにしても、さすがはポランスキーですね。勘所を抑えたというか、ダレないストーリ展開と細やかな人物描写で飽きさせない演出というか、映画作りで、渋い作品に仕上がっていました。 ピカールを演じたジャン・デュジャルダンに拍手!なのですが、この人が違う映画に出てきて、気づけるかどうか、自身がありません(笑)。明晰で穏やかな正義漢、その上、色好みと来ていて、まあ「男性の鏡」のような人物なのですが、チラシのように(ああ、向かって右側の人です、左はドレフュス役のルイ・ガレル)見た目は穏やかで、目立たないんです。 そして、スキャンダルにも、寄る年波にも負けず堅実で見ごたえのある作品を作ったロマン・ポランスキーに拍手ですね。2019年のヴェネチア映画祭で審査員大賞をとって、物議をかもしたらしいです。作品の内容はセクハラというわけではないとは思うのですが。 フランスって、社会の基盤は、超保守的な様子でゾラなんて反ユダヤ主義者による暗殺説まであるくらいですが、意見をいうことに関して怯まないところが面白いですね。フランス革命の伝統というのでしょうか。 日本でも、国家機密とか国家反逆罪とかいう御託がイケ、シャアーシャアーと口にされかねない空気が充満していますが、おかしいことにはおかしいという気概を忘れないようにしないとヤバそうですね。監督 ロマン・ポランスキー製作 アラン・ゴールドマン脚本 ロバート・ハリス ロマン・ポランスキー撮影 パベル・エデルマン美術 ジャン・ラバッセ衣装 パスカリーヌ・シャバンヌ編集 エルベ・ド・ルーズ音楽 アレクサンドル・デスプラキャストジャン・デュジャルダン(ピカール)ルイ・ガレル(ドレフュス)エマニュエル・セニエ(ポーリーヌ)グレゴリー・ガドゥボワ(アンリ)メルビル・プポー(ラボリ弁護士)マチュー・アマルリック(ベルティヨン筆跡鑑定人)2019年・131分・G・フランス・イタリア合作原題「J'accuse」2022・06・20・no83・シネ・リーブル神戸no156

2022.06.21

コメント(0)

-

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ2(ある選択に関する物語)」元町映画館

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ2(ある選択に関する物語)」元町映画館 巨大なアパートの部屋のベランダに温室を作り、そこでサボテンのような植物を育てている、独り暮らしらしい老人(アレクサンデル・バルディーニ)の生活が映し出されます。彼が外に出るために階段を下りていくと、踊り場の窓から外を見ながらタバコを吸っている美しい女性が佇んでいます。 そんなシーンから映画は始まりました。クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ2(ある選択に関する物語)」です。 女性は同じ棟の10階に住んでいて、名前はドロタ(クリスティナ・ヤンダ)でした。彼女の夫は重病で入院中であり、危篤状態に陥っているのですが、踊り場で彼女のそばを通りかかる老人はその病院で夫アンドレの主治医でした。 ドロタは主治医との面会のチャンスを作るために、アパートの階段の踊り場で、まあ、待ち伏せしていたわけですが、面会を許可された彼女が老医師に相談したことがびっくり仰天でした。彼女は医師に向かって、「自分が夫を愛していることは間違いないのだけれど、別の男の子どもを身ごもっている。もし夫が死ぬなら子どもを産み、生き延びるなら堕胎したい」 という相談を持ちかけたのでした。 このシリーズには、テレビドラマだからでしょうかね、時々、こういう、まあ、ちょっとあり得ない条件設定のパターンがありますが、思考実験としては「まあ、いいか」 という感じで、あまり気にはなりません。 で、顛末はどうなるのか、ということですが、結果的には、映画の主役は医者の方でしたね。 要するに「選択」をしたのは医者で、最初、返答を渋っていた彼はアンドレの容態の悪化の中で、ついに、堕胎を禁じますね。ただ、この映画の面白いところは、それは夫の命が風前の灯火だからの忠告だったのか、命の尊厳に対する忠告だったのか、全くわからない結末になっているのですが、どういう結末か予想できますか? ぼくは、ポカンとしてしまいましたが、そこはご覧になってお確かめください。 ウーン、やっぱりキエシロフスキー監督に拍手!ですね。ついでに、渋いお医者さんアレクサンデル・バルディーニにも拍手! やっぱりこの映画は、コメディとしてみるべきなんでしょうかね?。そのあたりは確信がお持てない結末でした(笑)監督 クシシュトフ・キエシロフスキー製作 リシャルト・フルコフスキ脚本 クシシュトフ・キエシロフスキー クシシュトフ・ピエシェビッチ撮影 ズビグニエフ・プレイスネル美術 ハリナ・ドブロボルスカ編集 エバ・スマル音楽 ズビグニエフ・プレイスネルキャストクリスティナ・ヤンダ(ドロタ 妊娠している女性)アレクサンデル・バルディーニ(老医師)1988年・59分・ポーランド原題「Dekalog 2」「 Dekalog, dwa」2022・04・20・no59・元町映画館no122

2022.05.20

コメント(0)

-

アンドレアス・ドレーゼン「グンダーマン 優しき裏切り者の歌」元町映画館no121

アンドレアス・ドレーゼン「グンダーマン 優しき裏切り者の歌」元町映画館 ゲアハルト・グンダーマンという実在のミュージシャンであり、褐炭鉱山の労働者であった人物を描いた映画でした。東ドイツのボブ・ディランと言われたシンガー・ソングライターでベルリンの壁が崩壊し、東ドイツが消滅した後もカリスマ的な人気を博していた人物だったそうです。 映画はアンドレアス・ドレーゼン監督の「グンダーマン 優しき裏切り者の歌」です。 巨大なパワーショベルが泥の山のような鉱山の表層を削り取っていくシーンから映画は始まりました。ずっと向こうまで荒野でした。 オペレーションボックスにはベテランの女性労働者が座っていて、そこにメガネをかけた金髪の神経質そうな青年がやってきます。この映画の主人公ゲアハルト・グンダーマン(アレクサンダー・シェアー)です。 映画はまじめな「労働者」であり、仲間と歌う「シンガー・ソングライター」であり、愛する妻と娘と暮らす「夫」であり「父」であり、父親との葛藤を生きる「息子」であるこの男を丹念に描いていきます。 やがて、率直で正直なこの男が、国外での演奏許可と引き換えに、シュタージ(東ドイツの秘密警察)の指示の下で「スパイ」になることが描かれていきます。 ホーネッカーの独裁体制が「密告」による相互監視を強要した恐怖社会であったことは、今ではシマクマ君でも知っています。東西統一後のドイツで告発の嵐が吹き荒れ、多くの紳士淑女、善男善女の「裏切り者」であった素顔が暴露され、スキャンダルとして騒がれました。 労働者のアイドル(?)だったグンダーマンというシンガー・ソングライターが、その一人であったことがこの映画が撮られた動機だったことは間違いないのですが、映画が「告発」や「スキャンダル」を描いたわけではないところがシマクマ君の琴線に触れました。 思うに、人はどんな社会でどういう生き方をしようと、「小さな人間」であることを誠実に生きるほかの生き方をすることはできません。シマクマ君が、飽きもせず映画を見たり、小説を読んだりするのはその「小さな人間」たちの哀しい生き方に「明るさ」や「美しさ」を見つけたいからだとおもいますが、この作品のラストシーンで、自らの「裏切り」を告白し、もう一度ステージに上がっていくグンダーマンの哀しい姿を描いたアンドレアス・ドレーゼンという監督に納得でした。 チラシには「昨日より、今日がいいわけじゃない。」と書かれていましたが、コピーを作った人のこの作品の主人公や彼の人生を翻弄した社会体制に対しての、客観を装った「上から目線」をふと感じました。グンダーマンの失敗(?)は、「安全」というもっともらしい理由のもとに、町のいたるところに監視カメラを設置している現在のぼくたちの社会にとって他人事なのでしょうか。 ゲアハルト・グンダーマンを演じたアレクサンダー・シェアーの歌と神経質な表情、妻のコニー・グンダーマンを演じたアンナ・ウィンターベルガーの哀しい顔に拍手!でした。 そして、もちろん、記憶に残る作品を撮った監督アンドレアス・ドレーゼンに拍手!ですね。監督 アンドレアス・ドレーゼン製作 クラウディア・シュテファン脚本 ライラ・シュティーラー撮影 アンドレアス・フーファー美術 ズザンネ・ホップフ衣装 ザビーネ・グロイニヒ編集 イョルク・ハオシュヒルト音楽 イェンス・クバントキャストアレクサンダー・シェアー(ゲアハルト・グンダーマン)アンナ・ウィンターベルガー(コニー・グンダーマン)アクセル・プラール(シュタージ幹部)トルステン・メルテン(人形劇アーティスト)エーファ・バイセンボルン(ヘルガ)エーファ・バイセンボルンベンヤミン・クラメ(ヴェンニ)カトリン・アンゲラー(イレーネ)ミラン・ペシェル(フォルカー)ペーター・ゾーダン(古参のSED党員)2018年・128分・G・ドイツ原題「Gundermann」2022・03・15・no35・元町映画館no121

2022.05.19

コメント(0)

-

ヴィム・ヴェンダース「東京画」シネ・リーブル神戸no149

ヴィム・ヴェンダース「東京画」シネ・リーブル神戸 2022年1月11日、ヴィム・ヴェンダース詣、六日目です。七草がゆの日から、いや、その前日からですか、毎日、ヴェンダースに通っています。もう、ただ、そうして座って画面を見ていればいいというか、納得というか、至福というか、なぜ、こんなに楽しいのか、まあ、単なる好みに過ぎないのだろうとは思うのですが、で、実はわかっていないのですが、ここまで、1本1本見終えるたびに「ああ、こういう映画が見たかったんだ」という気持ちがわいてくるのです。 今日は「東京画」というヴェンダース自身がナレーションを語り、小津組といえばこの人、名優の笠智衆とカメラマンの厚田雄春の二人のインタビューを中心に据えたドキュメンタリィーでした。 映画監督、小津安二郎に対するオマージュというか、映像を作ることが小津安二郎賛歌になっているというか、ベンダーズ監督自身がナレーションを語り録音して、撮影のエドワード・ラックマンと二人で作った作品だそうです。 東京のいろいろな風景も、もちろん映っているのですが、縁側にいる笠智衆が、いやはや、笠智衆でした。小津映画の角度で笠智衆を撮っているように見えました。で、笠智衆が小津の映画のときより少し声音の太いしゃべり方をしているのが印象的でした。何というか、普通のせっかちな老人のしゃべりです。もちろん、正確に比較したわけではありませんから、単なる思いこみだと思います。 写真で見直してみると、そうでもないのですが、縁側に座っている彼の姿は小津の映画の笠智衆そのものでした。で、墓参りしている彼は、かつて俳優だったというか、彼によく似た老人に見えました。動きだすとね、映画のイメージと微妙に違うんです。ふしぎです。 ドイツのようなヨーロッパの人から見ればエキゾチックな風景なのでしょうね、当時の東京の風景が差し込まれていますが、まあ、それが、今から見れば、もう30年ほども昔のニホンなわけで、ズレのズレのような感じが印象的でした。でも、なぜか笠智衆は不動な感じがして、もうこうなったら仏像のようなものかというと、多分声が聞こえてくるからでしょうね、そうでもなくて、生の人間の姿なのでした。 小津安二郎の作品なんて、もう20年以上も見た記憶がないし、忘れてしまっているのです。にもかかわらず、笠智衆は縁側に座っていて、彼が振り向くと、部屋の向こうには東山千栄子が座っていて、その奥に立っている原節子がこっちをみているような作品でした。いやはや、なんともいいようのない境地を体験しました。拍手!です。監督 ヴィム・ヴェンダース製作 クリス・ジーバニッヒ脚本 ヴィム・ベンダース撮影 エド・ラッハマン編集 ヴィム・ベンダース ソルベーグ・ドマルタン音楽 ローラン・プティガン ミーシュ・マルセー チコ・ロホ・オルテガナレーション ビム・ベンダースキャスト笠智衆厚田雄春ベルナー・ヘルツォーククリス・マルケル1985年・93分・G・西ドイツ・アメリカ合作原題「Tokyo-Ga」日本初公開1989年6月17日2022・01・11-no6・シネ・リーブル神戸no149

2022.05.03

コメント(0)

-

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ1(ある運命に関する物語)」元町映画館

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ1(ある運命に関する物語)」元町映画館 ポーランドのキエシロフスキー監督のテレビシリーズ「デカローグ」の1、「ある運命に関する物語」を見ました。 その1からその10まであるシリーズの半分くらい見終えたところで見ました。これを最初に見ていたら、次を見る元気が出たかどうか(笑)。ああ、こういうのもあるのか? まあ、そういう感じでした。 上のチラシの解説の写真が主人公の親子です。お父さんククシュトフ(ヘンリク・バラノウスキ)が無神論者というのがストーリーの支えになっていて、コンピュータと神の対決というか、コンピューターに降臨した神とお父さんの対決というか、そういう筋立てでした。 で、お父さんの教えを受けてコンピュータをいじることが大好きな息子のパヴェウ君(ヴォイチェフ・クラタ)は、2022年の眼から見てもちょっと天才的で、何よりもかわいらしい。そのかわいらしい少年の「運命」をめぐって、父親と伯母であるイレーナ(マヤ・コモロウスカ)の視線を組み合わせることによって描いているところは、実に見ごたえがあるのですが、如何せん、少年の運命のショックから、シマクマ君は立ち直れない気分で見終えました。 映画は巨大な団地があり、団地のはずれの水辺の雪の中で火を焚いている浮浪者(?)の青年がいて、団地で起こることを、寒さに耐えながら見ているシーンから始まります。 この「デカローグ1」だけを見ても、この青年のシーンが、どうもこのシリーズの根っこにあることには気づけなかったと思いますが、何本か見ていると、この青年をチラホラ見かけるわけで、「これはなにかありますね」 とシマクマ君にも気づけます。「世界」のはずれに青年がいて、その青年ともどもカメラが「世界」を映しとり、その映像を見ているシマクマ君がいる、 そういう、世界から、二重にはみ出した構造をどう考えればいいのか。まあ、ゆっくり考えること、あるいは、このシリーズ全体で考えることでしょうね。 もう一つ「あれっ?」 って思ったのはイレーネが街頭のテレビに映っているパヴェウ君が元気に遊んでいる画面を見て涙を流すシーンが冒頭にあります。「このシーン、どこかで見たことがあるな」 そんな気がしました。女性が何かを見ているだけで、涙だけがながれるシーンで、とても印象的でした。 まあ、この映画では、そこから父と少年の運命の数日間を振り返っていくという、映画の時間の提示だったようなのですが、過ぎていく時間を引き留めるかのようなイレーネの表情は記憶に残りそうです。 かわいらしいパヴェウ君(ヴォイチェフ・クラタ)と何気なく登場するイ―レナ(マヤ・コモロウスカ)に拍手!でした。 いろいろ考えさせてくれる映画です。やっぱり、最後まで完走したいと思います。監督 クシシュトフ・キエシロフスキー製作 リシャルト・フルコフスキ脚本 クシシュトフ・キエシロフスキー クシシュトフ・ピエシェビッチ撮影 ビエスワフ・ズドルト美術 ハリナ・ドブロボルスカ編集 エバ・スマル音楽 ズビグニエフ・プレイスネルキャストヘンリク・バラノウスキ(ククシュトフ父)ヴォイチェフ・クラタ(パヴェウ少年)マヤ・コモロウスカ(イレーナ伯母)1988年・56分・ポーランド原題「Dekalog 1 」「Dekalog, jeden」2022・04・18-no56・元町映画館no117

2022.04.21

コメント(0)

-

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ4(ある父と娘に関する物語)」元町映画館no116

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ4(ある父と娘に関する物語)」元町映画館 クシシュトフ・キエシロフスキー監督の「デカローグ(全10話)」が元町映画館で始まっています。1980年代に評判になったポーランドの監督らしいのですが、今回まで、彼の作品を見たことはありませんでした。「デカローグ」というタイトルをチラシで目にして、「十戒?」 と首を傾げました。で、何となくですが、ワクワクしてきて、映画館にやってきました。今日(2022年4月15日)から見始めないと、たとえ気に入っても10本見通す ことができません。いつもは決してしない夜の6時を回ってからの2本立てに挑戦です。 1本目は第4話「ある父と娘に関する物語」でした。いわゆる父子家庭の物語でした。父ミハウと娘アンカという組み合わせです。娘は年ごろで、演劇学校の学生です。父親は中年のサラリーマンというところでしょうか。母親がアンカを生んですぐになくなっている家庭という設定です。 出張で留守の父の書斎で「死後開封のこと」と父親が上書きした封書の中に隠されていた、亡くなった母親から娘にあてた封書を娘のアンカが見つけるところから「父」と「娘」の心理劇が始まりました。 「父」と「息子」では、決して起きない「男」と「女」という関係を交差させながら、父と子という関係の深層に迫るスリリングな作品で、とても1時間のテレビ番組とは思えない、充実した展開でした。 そもそも、父と子という関係は、昨今のDNA鑑定のことはわかりませんが、母親による証言以外には心理的にしか維持できないのではないかという、ある意味、永遠の課題を下敷きにしている作品だと思いました。 話の展開を追うことはやめますが、一つ一つのプロットの作り方と二人の俳優の表情の自然な変化には目を瞠りました。 特に、ずっと二人で暮らしてきた父親のことを「実の父ではないのではないか」と娘が疑うきっかけと、事実の追及の道具として使われている「手紙」の扱い方は、ありがちといえばありがちですが、なかなか劇的で、シャレていました。 ネタバレになるのかもしれませんが、ラスト・シーンで、巨大なアパートのあいだの歩道を歩く父親が、上の階の自室の窓から叫ぶ娘を振り返り「牛乳を買いに行ってくるよ。」と返事する様子を娘の位置から撮っているシーンには胸打たれました。 事実がどうであれ、誰かの父であることを引き受けて生活してきたということの意味を彼の後ろ姿は伝えていたと思いました。 父(ヤヌーシュ・ガヨス)と娘(アドリアーナ・ビエジンスカ)に拍手!でした。ああ、もちろん、クシシュトフ・キエシロフスキーにも拍手!ですね。監督 クシシュトフ・キエシロフスキー製作 リシャルト・フルコフスキ脚本 クシシュトフ・キエシロフスキー クシシュトフ・ピエシェビッチ撮影 クシシュトフ・パクルスキ美術 ハリナ・ドブロボルスカ編集 エバ・スマル音楽 ズビグニエフ・プレイスネルキャストアドリアーナ・ビエジンスカ(アンカ:娘)ヤヌーシュ・ガヨス(ミハウ:父)1988年・58分・ポーランド原題「Dekalog 4」「Dekalog, cztery」2022・04・15-no53・元町映画館no116

2022.04.20

コメント(0)

-

ヴィム・ヴェンダース「都会のアリス」シネ・リーブル神戸no132

ヴィム・ヴェンダース「都会のアリス」シネ・リーブル神戸 2022年の映画館初詣は、シネ・リーブル神戸の「ヴィム・ヴェンダーズ・レトロスペクティヴ」という企画のシリーズ作品です。 本日1月7日が、企画の初日で、作品は「都会のアリス」です。その当、時映画と無縁だったぼくが、今さら知ったかぶりでいうのもなんですが、ベンダーズは1970年代にニュー・ジャーマン・シネマの旗手として登場した監督で、80年代の後半に日本でも次々と紹介されて、ある種のブームだった人ですが、ぼくは映画館で1本も見たことがありません。見なかったのは、単に映画館に通うことをやめてしまっていたからにすぎませんが、見ないとなると全く見ないようになったのは性分でしょうね。 で、見ないと決めた暮らしをしていたにもかかわらず、ものすごく気になった監督が数人いますが、その一人がヴィム・ヴェンダーズでした。いろんな人が、いろんなところで、彼について書いていました。そういう批評をまだ読むだけは読んでいたので、見もしない映画と監督が意識の中だけは伝説化するというアホな頭でっかちの思い入れの人と映画です。 ワクワクしながら座りましたが、見終えて、しびれていました。主役の二人、フィリップ(リュディガー・フォグラー)とアリス(イエラ・ロットレンダー)が互いに見つめあうラストシーンが繰り返し浮かんできて、涙が止まらないのですが、さわやかなのです。 思いこみの伝説がムクムク姿を現した気がしました。仕事不如意でアメリカからドイツへの帰国を余儀なくされているらしい物書きのフィリップと、英語もよくできない母親から見ず知らずの他人に預けられたのか、捨てられたのか、考えてみればあり得ないほど「途方に暮れる」 境遇の少女アリスの旅でした。 フィリップは何故アリスを捨てないのか、運転しているフィリップの膝にアリスが頭を預けてすやすや眠るのは何故なのか、事態を説明するセリフはほとんどありません。いくら画面を凝視しても、その理由がわかるわけではありません。なのに、それぞれのシーンで、ぼくの中に少しづつたまっていって伝説に凝固していく何かがあることは確かなのです。 ようやく、さがし続けていたアリスの家族の行方がわかり始めて、彼女が家族のもとに引き取られていくことになる終盤のシーンでホッとしながらも、「このままでもいいじゃないか。」 というふうな気持ちが見ているぼくの中に湧き上がってくることを抑えることができませんでした。 二人はただの行きずりです。二人とも我が強いというか、自分を譲れないというか。大人のはずのフィリップは、仕事からも女性からもさじを投げられているらしい、なんだか困った奴です。アリスも10歳くらいの少女にしてはこましゃくれていて、何を考えているのかよく分かりませんが「こんな子いるようなあ・・・」と思わせる何かがあります。まあ、今のぼくにとっては、お孫さんで、愉快な仲間の一人、小雪姫と同い年くらいという別の連想も加わって目を離せません。 その二人が、別れに際して見つめあったとき、ぼくの中にこみあげて来たものは、なんだったのでしょう。えもいわれぬ、喜びのような、哀しみのような、「こんな世界の片隅で、お互い出会えてよかったね」 というか、ささやかではあるのですが、見ている老人の生きているということを励ますような・・・。 飽きもせず小説を読み続け、映画館に通う毎日ですが、小説にしろ映画にしろ、こういう作品と出会うことがあるのですよね。いやはや、ヴィム・ヴェンダーズ! はまりました。 ヴェンダーズに拍手!は言うまでもありませんが、アリスとフィリップの二人組に拍手!でした。ウーン、アリスにはもう一度拍手!ですね(笑)。監督 ヴィム・ヴェンダース製作 ヨアヒム・フォン・メンゲルスハオゼン脚本 ヴィム・ベンダース撮影 ロビー・ミュラー編集 ペーター・プルツィゴッダ音楽 CANキャストリュディガー・フォグラー(フィリップ・ヴィンター)イエラ・ロットレンダー(アリス)リサ・クロイツァー(リザ)エッダ・ケッヒェルアンゲラエッダ・ケッヒェルエルネスト・ベームエージェントエルネスト・ベームミルコジュークボックスの少年ミルコ閉じる1974年・112分・G・西ドイツ原題「Alice in den Stadten」日本初公開1988年11月19日2022・01・08-no1・シネ・リーブル神戸no132

2022.01.25

コメント(0)

-

カロリーヌ・リンク「ヒトラーに盗られたうさぎ」パルシネマno39

カロリーヌ・リンク「ヒトラーに盗られたうさぎ」パルシネマ 童話作家ジュディス・カーの体験記、幼い日の経験を描いた「伝記映画」でした。題名は「ヒトラーに盗られたウサギ」でした。監督はカロリーヌ・リンク、ドイツの女性です。 ヒトラーが政権を取った1933年、祖国ドイツから逃げ出さなければならなくなったユダヤ人の劇作家で、演劇評論家ケンパーという人の十歳の娘アンナの物語でした。 家政婦の女性ハインピーさんとアンナの会話、ケンパーの忠告を聞かず自国にとどまったユリウスおじさんの不幸、スイス、フランス、イギリスと逃亡生活、いや亡命生活というべきか?を続けるケンパー一家の暮らしぶりや、それぞれの土地で出会う様々な人間。それぞれの土地の風景や学校。ナチスによる迫害が深刻化していく社会と、その時代を生きる少女の成長。 ストーリーの運びは穏やかですが、たとえ10歳の少女であろうと、人間が歴史的な「存在」であることを誠実に描いた作品だと思いました。 自宅に残してきた「ぬいぐるみのウサギ」が、幼いアンナに取って帰りたい場所の象徴ですが、2019年に95歳で亡くなったジュディス・カーが、お孫さんたちに残した最後の作品「ウサギとぼくのこまった毎日」(徳間書店)という童話の主人公もウサギだったことを思い出して、戦後もイギリスで暮らしたらしいジュディス・カーが、時間を超えて、本当に帰っていきたかった「世界」のことを考えました。 出てくる子供たちが、アンナとマックスの兄妹だけでなく、溌溂としていて楽しい映画でした。拍手!監督 カロリーヌ・リンク製作 ヨヘン・ラウベ ファビアン・マウバッフ原作 ジュディス・カー脚本 カロリーヌ・リンク アナ・ブリュッゲマン撮影 ベラ・ハルベン編集 パトリシア・ロメル音楽 フォルカー・ベルテルマンキャストリーバ・クリマロフスキ(アンナ・ケンパー)オリバー・マスッチ(アルトゥア・ケンパー:父)カーラ・ジュリ(ドロテア・ケンパー:母)マリヌス・ホーマン(マックス・ケンパー:兄)ウルスラ・ベルナー(ハインピー:家政婦)ユストゥス・フォン・ドーナニー(ユリウスおじさん)2019年・119分・G・ドイツ原題「Als Hitler das rosa Kaninchen stahl」2021・06・01‐no50パルシネマno39

2021.06.20

コメント(0)

-

マルクス・H・ローゼンミュラー「キーパー ある兵士の奇跡」パルシネマno38

マルクス・H・ローゼンミュラー「キーパー ある兵士の奇跡」パルシネマ ナチスの空挺部隊の兵士トラウトマンがイギリスの捕虜収容所に収容されて暮らしています。捕虜同士のタバコをかけたシュート合戦から「サッカー映画」が始まります。その賭けの場に登場する天才キーパーがトラウトマンです。映画の題は「キーパー ある兵士の奇跡」でした。 やがて、「鉄十字勲章」で称えられた「ドイツ第三帝国」の英雄が、あのマンチェスター・シティの伝説のゴールキーパーになり、「イギリス」サッカー界の英雄になるという、史実らしいですが、驚くべき話です。 映画は「スポーツ」が作り出す伝説の作品化といっていいのですが、第二次大戦末期から戦後という時代的、社会的背景の中で、ほとんど成就の見通しのない「ドイツ兵捕虜・トラウトマン」と「イギリス女性・マーガレット」の「愛」の物語が、この映画の、もう一つのストーリーです。 マア、いってしまえば、そういうお話なわけですが、これが、なかなか、見ごたえがあったんです。 主人公トラウトマンが、敗戦後、帰国を拒否し、イギリスに残り続ける理由は「サッカー」への情熱と「マーガレット」への愛でした。 敵国イギリスに残り、マーガレットと結婚し、といった二人の関係が、トラウトマンのサッカーでの伝説的プレーと重ねて描かれますが、必ずしも、実生活の上で、トラウトマンとマーガレットが幸せな結末を迎えたわけではなさそうだと描くところが「映画」の「人間ドラマ」・「伝記ドラマ」としてのリアルなのでしょうね。 しかし、ぼくが見ごたえを感じたのは、そういうストーリーではありませんでした。ある、ほんのしばらく映し出された、短いシーンに心を動かされたのでした。 トラウトマンとマーガレットが初めて親しく出会う場面にそのシーンはありました。「どうして、サッカーが好きなの?」「君は、どうしてダンスが好きなの?」「うーん、体から重さが抜けて、宙に浮かんでしまえるからよ。」「僕がサッカーが好きな理由もそれだよ。」 トラウトマンとマーガレットが、本気で愛し始めるシーンですが、この後、トラウトマンを演じるデビッド・クロスがサッカーボールを魔法のように操って、まあ、リフティングの一種だと思いますが、「ダンス」のよう踊る、そうです、踊るとしか言いようのない、なめらかで美しい、本当に「宙に浮かんでいる」かに見える、夢のようなシーンが映し出されます。それは求愛のシーンですね。 そして、実際の試合シーンで、もう一度、彼がボールを持って踊るシーンが、今度は、トラウトマンがマーガレットの愛を得た喜びの表現として映し出されました。 すばらしいと思いましたね。「スポーツ映画」としても、「恋愛映画」としても、この表現は抜きんでているのではないでしょうか。以前、砂漠の真ん中で、青年兵士が銃をささげて踊る「運命は踊る」という映画にも感動した覚えがありますが、勝るとも劣らないシーンだったと思いました。拍手!監督 マルクス・H・ローゼンミュラー製作 ロバート・マルチニャック クリス・カーリング スティーブ・ミルン脚本 マルクス・H・ローゼンミュラー ニコラス・J・スコフィールド撮影 ダニエル・ゴットシャルク衣装 アンケ・ビンクラー編集 アレクサンダー・バーナー音楽 ゲルト・バウマンキャストデビッド・クロス(バート・トラウトマン)フレイア・メーバー(マーガレット・フライアー)ジョン・ヘンショウ(ジャック・フライアー)ハリー・メリング(スマイス軍曹)デイブ・ジョーンズ(ロバーツ)マイケル・ソーチャマイケル・ソーチャ2018年・119分・G・イギリス・ドイツ合作原題「The Keeper」2021・06・01‐no51パルシネマno38

2021.06.19

コメント(0)

-

アグニエシュカ・ホランド「赤い闇 スターリンの冷たい大地で」シネマ神戸no4

アグニエシュカ・ホランド「赤い闇 スターリンの冷たい大地で」シネマ神戸 邦題は「赤い闇 スターリンの冷たい大地で」となっていますが、原題は「Mr. Jones」です。この題が実にしゃれているのです。 この映画は、誰かがガラス戸のこちら側の部屋で、何か書いているシーンから始まります。何となく意味深なのです。その、最初のシーンから、ジャーナリストであるジョーンズの行動に沿って、そのシーンが時々挿入されます。 それぞれの挿入シーンでは書かれている文章が読み上げられて、それが字幕に映るのですが、途中で、「なんか変だな、この文章は、どこかで聞いたことあるような気がするけど」 とは思ったのですが、誰の文章だったのか、なかなか気付けませんでした。 映画も後半に差し掛かり、主人公のガレス・ジョーンズが、資本主義諸国の大恐慌の中、スターリンが社会主義の勝利と大成功を宣伝した、農業国有化の悲惨な失敗というスキャンダルを目撃し、モスクワからイギリスに帰国して、偶然、ブレアという名の人物と出会いますが、その人物のペンネームがジョージ・オーウェルだという会話を聞いて、思わず、ひざを打ちました。(まあ、打ってはいませんが。) 映画は「アニマル・ファーム」(邦題「動物農場」)を書いているジョージ・オーウェルの書斎で進行していたのです。ああ、ぼくは、こういうの好きですねえ。 挿入されていた文章は、それぞれ、あの「アニマル・ファーム」の一節! で、その小説中の一節、一節がスクリーンで展開する、ガレス・ジョーンズが目撃するウクライナの想像を絶した飢餓の真相や、偽りのソビエト・レポートでピューリッツァー賞をうけたニューヨーク・タイムズ・モスクワ支局長ウォルター・デュランティのただれた生活、ジョーンズに「真実」を示唆するニューヨーク・タイムズの女性記者エイダの苦悩に重ねられて、なかなか興味深く進行していたのですが、「そうか、この部屋にいるのはオーウェルだったのか!」 と気づいたことがうれしいぼくは、すっかり落ち着きを失って、あるいは、ワクワクしてしまって、歴史的事件とは別の、映画的なオチを期待したのですが、その件に関しては、さほどのことは起こらいというオチで、ちょっとがっくりの結末でした。 で、しゃれていますよと、書き出しに申し上げた理由は、スターリンとかトロツキーを戯画化したブタ諸君が乗っ取った、あの「動物農場」の農場主のお名前は何だったかということですね。 それがミスター・ジョーンズさんだったことを、皆さん覚えておいででしょうか。この映画の原題「Mr. Jones」というのはガレス・ジョーンズさんのことではなかったわけです。だから、どうせなら、邦題は「ジョーンズさんの農場の怖い話」(笑) くらいにしていただきたかったというお話なのですが、まあ、それでは、果たして、ぼくが見に来たかどうか、なかなか難しいですね。 ところで、「アニマル・ファーム」は1945年に発表された作品ですが、この映画が告発しているスキャンダルは1930年代初頭の出来事で、実在したガレス・ジョーンズさんは1935年に満州でなくなっているらしいのですね。オーウェルの創作と事件との間の時間差は、ちょっと気にかかりましたが、まあ、ぼくには、いろいろ、面白い映画でしたね。やれやれ。 監督 アグニエシュカ・ホランド製作 スタニスワフ・ジェジッチ アンドレア・ハウパ クラウディア・シュミエヤ脚本 アンドレア・ハウパ撮影 トマシュ・ナウミュク美術 グジェゴジュ・ピョントコフスキ編集 ミハウ・チャルネツキ音楽 アントニー・ラザルキービッツキャストジェームズ・ノートン(ガレス・ジョーンズ)バネッサ・カービー(エイダ:ニューヨーク・タイムズモスクワ支局記者)ピーター・サースガード(ウォルター・デュランティ:ニューヨーク・タイムズモスクワ支局長)ジョゼフ・マウル(ジョージ・オーウェル)ケネス・クラナム(ロイド・ジョージ)クシシュトフ・ビチェンスキーケリン・ジョーンズフェネラ・ウールガーミハリナ・オルシャンスカ2019年製・118分・PG12・ポーランド・イギリス・ウクライナ合作原題「Mr. Jones」2021・04・30-no41 シネマ神戸no4追記2024・07・26 古い投稿記事を整理していて、ようやく気付きましたが、この映画の監督アグニエシュカ・ホランドは、1948年生まれ、ポーランド出身の女性で、70年代にアンジェイ・ワイダの映画ユニット「X」に所属していた人だそうです。何だか興味がわいてきましたよ(笑)。

2021.05.07

コメント(0)

-

ヤン・コマサ「聖なる犯罪者」シネリーブル神戸no81

ヤン・コマサ「聖なる犯罪者」シネリーブル神戸 少年院でしょうか、刑務所でしょうか。木工の作業している現場で、監督している看守が席を外したすきに、一人の少年がリンチにあっています。外をうかがう見張りの少年の顔がクローズアップされ、その少年が仲間に合図し、看守が戻ってくると何事もなかったかのように作業が継続されます。 この見張りの少年が、映画「聖なる犯罪者」の主人公、バルトシュ・ビィエレニアという若い俳優が演じるダニエルでした。 囚人である「少年」たちの「真の姿」である暴力を、監督者の目から隠す「見張り」とは何でしょう。映画は、この見張りの少年が偶然の成り行きで「聖職者=神父」に成りすまし、やがてウソがばれて刑務所に逆戻りするという、「少年」の失敗の物語としては、「ありきたり」といっていい筋運びで展開します。「いつ、この子のウソがばれるのか」 というサスペンスが物語を引っ張るわけです。 結果的に、少年の神父としての行為が、すべて「偽り」であったことが暴露されたところで、「建前の罠」に落ちた「少年」のあさはかな「失敗」の物語という印象を刻み付けられながら、映画はラスト・シーンに向かいます。 しかし、なりすましの「ウソ」を暴露されたダニエルが入れ墨だらけの裸体を晒して教会を出てゆき、再び収監された刑務所で血まみれの暴力シーンを繰り広げるラスト・シーンを見ながら、気持ちが立ち止まりました。「このラストはどう理解すればいいのだろう。」 映画の帰り道に考えていたことはただそれだけでした。たどり着いた結論は、この映画は「少年」の「失敗」の物語なんかではないのではないかということでした。 看守に見張られている「刑務所」の囚人であれ、神にすべてを見られている「世俗の生活」の人々であれ、「内的な真実」を「偽りの装い」で覆っていることに違いはありません。真実を隠すための「見張り」であり、人々の隠された真実を告解として聞く「神父」を演じたダニエルが知ったのはそのことではないでしょうか。 で、ダニエルはどうしたか。その、偽りの「人間社会」の外に出たといえばいいのでしょうか。ウソ偽りのない場所に出たのです。 それは死に物狂いで、表も裏もない「自己」を生きることであり、例えば、神というような超越的な「庇護者」を棄てて生きる場所に出ることだったに違いないというのがぼくの感じたことでした。 勝てるはずのない「暴力」に「暴力」で挑みかかり、むごたらしいまでの冷酷な「暴力」の体現者へと変貌してゆくラスト・シーンは「神」への挑戦のシーンでもあったのではないでしょうか。 そこは、「野生」と呼ぶほかない「暴力」を生きる場所だというのが、ヤン・コマサという監督の主張だと、かなりうちのめされながら感じたのですが、映画は「個」としての人間存在の「真相」に迫ろうとする、傑作は言い過ぎかもしれませんが、かなり優れた作品であることは間違いないと思いました。 それにしても、あまり好きな顔ではないのですが、ダニエルを演じたバルトシュ・ビィエレニアという俳優の今後には、興味惹かれました。この作品では、印象的な表情が随所に現れたのですが、どうも、名前もそうですが、覚えにくそうな顔なのですよね。 映画の舞台である、多分、ポーランドとかの宗教観というのが、かなり重要な要素になっている映画なのだと思いますが、そのあたりは、どうしても形式的な見方をしているのかもしれません。ただ、この映画では「宗教」は舞台装置であって、テーマは、どうも、別のところにある作品だと思いました。 それにしても、よくタバコを吸う映画でしたが、なんか意味があるのでしょうか。監督 ヤン・コマサ製作 レシェク・ボヅァク アネタ・ヒッキンボータム脚本 マテウシュ・パツェビチュ撮影 ピョートル・ソボチンスキ・Jr.美術 マレク・サビエルハ衣装 ドロタ・ロクエプロ編集 プシェミスワフ・フルシチェレフスキ音楽 エフゲニー・ガルペリン サーシャ・ガルペリンキャストバルトシュ・ビィエレニア(ダニエル)アレクサンドラ・コニェチュナ(リディア)エリーザ・リチェムブル(マルタ)トマシュ・ジェンテク(ピンチェル)レシュク・リホタ(バルケビッチ)ルカース・シムラット(トマシュ)2019年・115分・R18+・ポーランド・フランス合作原題「Boze Cialo」2021・02・15・シネリーブル神戸no81追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.02.22

コメント(0)

-

ゼーンケ・ボルトマン「お名前はアドルフ?」シネ・リーブル神戸no57

ゼーンケ・ボルトマン「お名前はアドルフ?」シネ・リーブル神戸 朝一番の映画を一本観て、お昼前に町に出てみると行くところが思いつきません。元町商店街を東に歩いて、どこかで食事でもと思うのですが、大丸を通り過ぎて、とりあえず朝日会館にやって来ました。プログラムを見ると、ちょうど30分ほど時間をつぶせばいい映画がありました。「お名前はアドルフ?」です。題名から見てヒトラーを茶化して笑っている映画のようです。「ああ、これでもみるか。」 というわけで、そこからサンチカに回ってパン屋さんを探しました。お目当ては最近ハマっているフィッシュバーガー風サンドイッチなのですが、入ったお店にはありません。仕方がないので、メロンパンを一つ買い込んで朝日会館=シネリーブルに戻りました。 哲学者で大学教授のモジャモジャヒゲの夫シュテファン、小学校で教えている妻ベッチャー、ベッチャーの弟で、投資家のトーマス。口髭の男前です。そして幼馴染の音楽家レネという、気の置けない幼なじみの四人が、シュテファンとベッチャーの家に集まってディナーというのが映画の始まりです。 出産間近の恋人アンナも参加する予定らしいのですが、まだ到着していないのをいいことに、トーマスが調子に乗って、そのお腹にいる子供の名前を「アドルフ」にすると発表したことで「事件」が勃発します。 さすがにドイツ映画ですね、「ナチス」の評価をめぐる議論は徹底しています。「アドルフ」を口にしたトーマスに対するシュテファンの攻撃は執拗を極めます。 ディナーの前に、もはや絶交宣言かという様相です。「どうなることやら、興味津々。」 そんな気分で楽しんでいましたが、おなかの大きなアンナが登場するに及んで、話題はどんどん広がります。「言葉尻」を捉えることで、一人一人がターゲット化されて、全員が「人格否定」されていく展開で、見ているぼくは、一体どういう決着にたどり着くのか、字幕から目が離せません。 典型的な会話劇で「ことば」というか、揚げ足取りから本質論まで論理の応酬が迫力満点で、とても演劇的です。舞台の実況中継を見ているようです。 見終わってチラシを読むと、ここのところドイツあたりで、大当たりをとっている舞台の映画化だということですから、ナショナルシアター・ライヴを見ている感じだったのも当然でした。 結果的にということですが、登場人物の人格設定もよく練られていました。映画ですから、クローズ・アップで映し出される表情の変化がとてもよくわかって、演劇の面白さが「映画化」される感じでした。「最後には笑えるオチが待っているはずやな。で、どんなオチやねん?」 途中からそういう期待で結末を待ち始めました。「なるほど、そう来ますか!」 きっと、笑えるという予想は当たりましたが、なかなかシャレた、関節はずし的な「オチ」で締めくくられていて、よくできたウェルメイド・ドラマだと感心しました。 演劇の舞台では珍しくありません。映画でも見ていそうなものですが、案外、見たことのないタイプのだったで得をした気分でした。こういう発見も楽しいものですね。 監督 ゼーンケ・ボルトマン 製作 トム・シュピース マルク・コンラート 製作総指揮 マーティン・モスコウィック 原作 アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト 脚本 クラオディオス・プレーギング 撮影 ヨー・ハイム 美術 ユッタ・フライヤー 編集 マルティン・ボルフ 音楽 ヘルムート・ツァーレット キャスト クリストフ・マリア・ヘルプスト(シュテファン・ベルガー・ベッチャーの夫) カロリーネ・ペータース(エリザベト・ベルガー=ベッチャー) ロリアン・ダービト・フィッツ(トーマス・ベッチャー・ベッチャーの弟) ユストゥス・フォン・ドーナニー(レネ・ケーニヒ・幼なじみ) ヤニナ・ウーゼ(アンナ・トーマスの妻 妊娠中) イリス・ベルベン(ドロテア・ベッチャーとトーマスの母) 2018年・91分・ドイツ 原題「Der Vorname」 2020・07・17シネリーブル神戸no57ボタン押してね!

2020.07.25

コメント(0)

-

アンジェイ・ズラウスキー「ポゼッション(1980)」元町映画館

アンジェイ・ズラウスキー「ポゼッション(1980)」元町映画館 先週、といって、まあ、2020年の3月ですけど、通りかかった元町映画館の前のチラシ・スタンドの写真を見て気にかかりました。この女性の写真です。これはいったいどういう感情を表現している顔なんだろう。なんか、ちょっと「怖い」ですね。 ガラス戸の中を覗くと受付カウンターに顔見知りの女性が二人こっちを見て笑っています。「邪魔するでえ、客ちやうけど。」「いえいえ、いらっしゃい。」「あんなあ、あれやけど、おもしろい?なんか、気になるねんけど。」「もちろんですよ。」「怖いんちゃうの?ホラー?ぼくホラー嫌いやねんけど。」「うーん、ホラーとは違います。」「そうか、来週見に来るわ。なんか、怖そうな顔やけど、大丈夫やんな。」「うーん、ある意味、ホラーかも。」「どっちやねん!」 という訳で、一週間後、やって来た元町映画館です。今日は刑務所のドキュメンタリー「プリズン・サークル」と二本立て鑑賞会です。 さて、「ポゼッション」始まりました。 男は、いかにもドイツの人という感じで、お仕事は怪しげな取引の当事者のようですが、鞄一杯のお金を受け取って、お家に帰ってきました。 何だか妻の様子が変です。それは見ていてわかります。妙に甲高いんです。もちろん理由は、ぼくにも劇中の夫にもわかりません。が、二人の間に、何だか食い違いがあることはたしかです。 妻である女性が異様に美しいのですが、どこかで見たことがある気がします。(後で分かったことですがトリュフォーの「アデルの恋の物語」の女性でした。その映画は見たことがありますが、覚えてはいません。) そこから、まあ、大変でした。公開は1980年、ポーランドの監督アンジェイ・ブラウスキーという人の映画らしいのですが、作品を見るのは初めてです。 映画はイザベル・アジャーニという美しい女優さんの一人芝居みたようなものですが、実際、当時のカンヌ映画祭では主演女優賞だったそうです。ウキペディアのリンクを貼ってみましたからお確かめください。 この方が「怒り」から「拒絶」、「悦び」もあったかなあ?「陶酔」、「殺意」、もう何でもあれの超絶演技で圧倒しています。表情だけではありません「狂気の舞踏」とでもいうしかない、一人狂いのシーンもあります。あとで辞書を調べると「ポゼッション」というのは「憑りつかれる」というような意味らしくて、まさに「憑りつかれて」いらっしゃいました。 後半になって、彼女に「憑りついているもの」の正体に、何となく気付いてからは、笑えました。そこまでは、結構「怖かった」 というのが正直な感想です。 1970年代のことですが、映画のタイプによってB級アクションとかいう言い方がありましたが、そのいい方でいえば、これはB級官能・ホラーの傑作だと思いました。 ラスト近くで、アジャーニさんがタコ化したエイリアンのお化けのようなものと全裸で「格闘」(?)しながら「もうちょっと、もうちょっと」と喘ぐシーンがありますが、このシーンをまずよく撮ったものだと感心(?)しました。 こんなシーン、今時なら袋叩きだろうと思っていると、多分、女性の方の最近のレビューだと思いますが、このシーンを気に入ったとおっしゃっているのに出会って、つくづく「女はわからん」と思いました。でも、監督は「男」なんですよね。 もっとも、女優の表情とはうらはらに、この「もうちょっと」は官能的台詞ではなくて、どっちかというとSF的セリフだったようなんですがね。 いやはや、何とも言いようのない映画というものもあるもんだという結末でした。監督 アンジェイ・ズラウスキー 製作 マリー=ロール・レール 脚本 アンジェイ・ズラウスキー 撮影 ブルーノ・ニュイッテン 美術 ホルガー・グロス 特殊効果 カルロ・ランバルディ 音楽 アンジェイ・コジンスキー キャストイザベル・アジャーニ サム・ニール1980年124分フランス・西ドイツ合作原題「Possession」 2020・03・12 元町映画館no37ボタン押してね!

2020.03.16

コメント(0)

-

セドリック・ヒメネス 「ナチス第三の男 The Man with the Iron Heart」シネリーブル神戸no37

セドリック・ヒメネス 「ナチス第三の男」シネリーブル神戸 高校の図書館で、自称館長を名乗っていた数年前に本屋大賞をとった、フランスの小説を新しく棚に並べたことを覚えています。ローラン・ビネという人の「HHhH (プラハ、1942年)」(東京創元社・海外文学コレクション)という作品です。記憶に残ったのは、翻訳小説としては、珍しく評判になったからですが、表紙のデザインが面白かった。 チラシを見ていて、「ああ、あれじゃないか!」 そう思って観客席に座りました。 いかにも、ドイツの青年という風情の男が画面に登場する。表情のわかりにくい顔立ちですが、傲慢さの(この手の男前がみんな傲慢に見えるのは、全く個人的な勝手な印象なので、誰もがそう思うかどうかはわからない)裏側に、かすかな不安を感じさせる表情でした。 マーロン・ブランドという、もし、個人的に出会ってもどうしても好きになれそうもないが、映像の上ではスゴイなという俳優がいたが、そっくりでした。で、この、金髪で青い目の男が主人公でした。 ナチスのユダヤ人問題の最終解決政策の発案者であり、実質的遂行者となった、この男の内面を映像はクリアーに暗示していました。 劣等感、幼児性、いわれのない不安。 原作小説で、ビネは「4つのH」(Himmlers Hirn hei?t Heydrich、ヒムラーの頭脳、すなわち、ハイドリヒ)というこの男につけられた嘲りの綽名を使っているのですが、「ナチス第三の男」という邦題は、ヒットラー、ヒムラーに続く、三番目のHという意味もありそうですね。 画面が、もう一組の主人公たち、イギリス空軍機から雪原に舞い降りた二人のチェコスロヴァキア亡命政府軍兵士の、敵地と化している故国の町での活躍を映し始めると、もう目を離せません。 秘密の計画、下見、そして、ロマンスもあります。かろうじて成功した暗殺。報復が始まる。次々と人々が殺されて行きます。裏切り、密告があります。自殺、逃亡があります。そして銃撃戦がありました。 追い詰められたヒーロー二人はが、なんと地下室の水の中で自殺して映画は終わったのでした。 殺す側と殺される側、両者を主人公にした筋はこびは、見ていて微妙なずれのようなものを感じさせて、落ち着きません。 穏やかな気持ちで見終えることはできなかったのですが、なぜか、自転車が印象的な映画でした。 映画館を出ると、三ノ宮の町は暮れ始めていました。歩く元気が湧いてこないので高速バスで帰ってきました。バスを降りると時雨ていました。「日が、すこし長くなったなあ。でも、まあ、もうしばらくは冬か。」 そんな気分の夕暮れでした。監督 セドリック・ヒメネス Cedric Jimenez 原作 ローラン・ビネ 「HHhH (プラハ、1942年)」(東京創元社・海外文学コレクション) 脚本 オドレイ・ディワン キャスト ジェイソン・クラーク(ラインハルト・ハイドリヒ) ロザムンド・パイク(リナ・ハイドリヒ) ジャック・オコンネル(ヤン・クビシュ) ジャック・レイナー(ヨゼフ・ガブチーク) ミア・ワシコウスカ(アンナ・ノヴァーク) 原題「The Man with the Iron Heart」 2017年 フランス・イギリス・ベルギー合作 120分2019・01・30・シネリーブル神戸no37にほんブログ村にほんブログ村

2019.12.08

コメント(0)

-

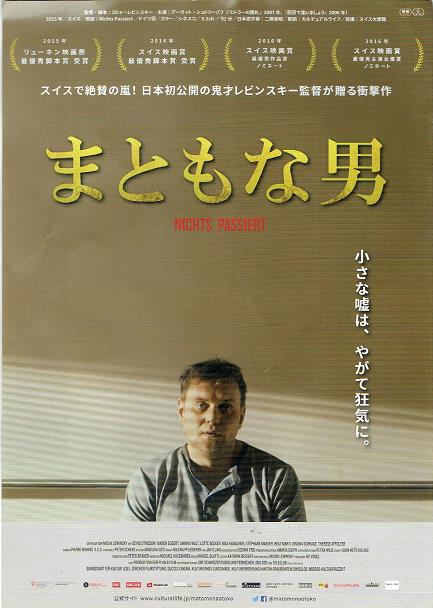

ミヒャ・レビンスキーMicha Lewinsky 「まともな男 Nichts passiert」パルシネマno14

ミヒャ・レビンスキーMicha Lewinsky 「まともな男 Nichts passiert」 世間では三連休の初日です。来るはずの台風は、怪しげな風だけ残して北を目指しているようで、ぼくは昼過ぎにパルシネマにやってきました。 ここのいいところは、若い?おに―サンが映画の前に、すこし講釈をすることです。ぼくは、このおしゃべりが、結構好きです。 映画はミヒャレビンスキーという監督の「まともな男」です。出ている俳優は、主人公のトーマスがデービト・シュトリーゾフ、その妻がマレン・エッゲルト。どの人も初めて見る人。 邦題があんまりなので、チラシを見ていると「Nichts passiert」というのは、どうもドイツ語らしいですが、その場では、よくわからないままに暗くなりました。 実直そうで、まともそうな男と、その家族がスキー旅行に出発します。乗っている車は赤いBMWのハッチバック。スイスが舞台の映画らしいので、当然出てくる自動車もそうなるわけでしょうね。 映画を観ているあいだ、ずっとこの車が気になって、ヨーロッパの「まともな車」というイメージで、乗り合わせているのも、男の家族と、上役の娘の計4人という、実にまともなスキー旅行のようです。 でも、車の中に雰囲気は、最初から、あんまり、まともじゃないんですよね。男は、まず、妻に気を遣っているのが明らかで、やたら気まずい。中学生の娘二人のムードも、うっとうしい。でようやく気付きました。 「シマッタ、こりゃ暗い映画なんだ。」 最初の、十数分で気づいたのですが、まあ、見始めたものはしようがありません。まあ、それにしても、夫が、妻に気を遣って、妙に、卑屈というか、隠し事というか、嘘というか、そういうシーンがまず疲れます。家庭の事情を反映しているらしい、少女たちのふるまい方もヤレヤレという感じで、チョット、うんざりです。。 「まともな男」、主人公トーマスは、美しく、聡明な妻、何しろ作家だ、に対して「事実」を「ありのまま」に伝えられないのですね。過度な気遣いの結果、「ありのままの」の「事実」というものが、ふたりの間には、成り立たっていないのです。別に妻の側から、同じことが起こっているわけではないのですが、普通の生活の中の「事実」の意味を共有できないこの二人は夫婦としては、終わってるんだということもできるかもしれません。アー疲れます。 もう少し広げていえば、家庭であれ、職場であれ、人と人の間にはそんなもの=客観的な事実は、あり得ないんだというのが、ミヒャレビンスキーという監督の意図なのかもしれませんが、それが、なんとなくな悪意で描かれているニュアンスの映画、見ていて楽しいか?という気がするんですよね。 もっとも、実際の世の中では、家族はもちろん他者から見ての「まともな男」であり続けることに、さほどの苦痛も感じないまま、本当は嘘のふるまいを続けているという人もいたくさんいそうだし、自分がやっていることが、そっち、あいてからどう見えるなんて考えたこともなさそうな、子供っぽい人も案外いるものだから、映画として成り立つのかもしれません。 しかし、「まともな男」であり続けること、相手に合わせた事実を作り続けている生活には、「虚構の事実」を作り続ける自分しか存在しないわけだから、やがて破滅するしかありません。「まともな男」の皮をかぶった「破滅した男」が家族を載せてスキーリゾートから帰ってゆくわけですがどうなるんでしょうね。結果的には、「まともな男」から妻に語られた事実をきっかけに妻の愛まで取り戻した素晴らしい休暇が終わったというわけなのですが、これって何なんですかね。 とても疲れた映画鑑賞でしたが、スイスでは、かなり高く評価された映画であるらしいんですね。あっちの人は、こういうのが好きなのかなあ、そう思いながら、劇場の前で、煙草をくわえて、空を見上げると、深い青い空でした。 「秋になったなあ…」 湊川公園まで坂を登って西の空を見ると、真っ黒い雨雲が北の空に向かって流れていました。台風は日本海を北に向かっているそうです。 帰宅してしらべてみると「Nichts passiert」は「何も起こらなかった」という意味だそうです。「そして、何も起こらなかった」というわけです。もう、こっちの方が、この映画の題としてはいいんじゃないでしょうかね。イヤ、ホント、どうせえいうねん!でした。監督・脚本 ミヒャ・レビンスキー撮影 ピエール・メネル編集 ジョン=レト・キラス音楽 マルセル・ブラッティキャストデービト・シュトリーゾフ(トーマス)マレン・エッゲルト(マルティナ)ロッテ・ベッカー(ジェニー)アニーナ・バルト(ザラ)2015年・92分・G・スイス原題「Nichts passiert」2018・10・06・パルシネマ no14ボタン押してね!にほんブログ村Schuco(シュコー) 1/87 VW(フォルクスワーゲン) T2 バス ドイツ連邦軍VW特注 1/18 フォルクスワーゲン アルテオン ゴールド VW Volkswagen CC Arteon 2018

2019.09.03

コメント(0)

-

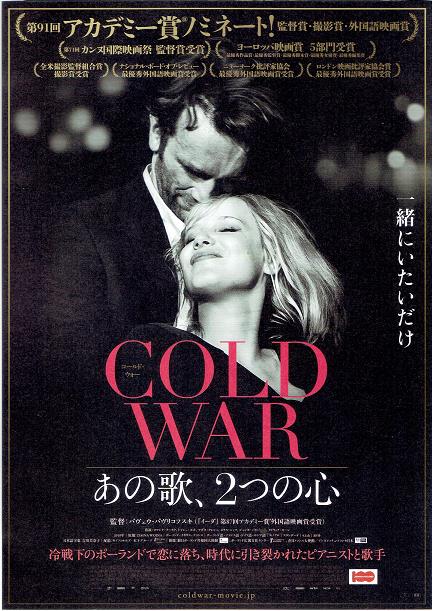

「COLD WAR あの歌、2つの心」シネ・リーブル神戸no28

「COLD WAR あの歌、2つの心」シネ・リーブル神戸 シネ・リーブルの、アネックスというそうだけれど500席の大ホール。残念ながらというか、してやったりというか、10人ほどの客がいただけでした。冷房の季節になってしまったので、館内が妙に寒くて、入場に際して、サービスのひざ掛けを持ち込みましたが、ホールのなかはそれほど寒かったわけではありませんでした。 映画が始まりました。 民族音楽の楽器でしょうか、バグパイプのような音がして、アコーディオン、バイオリン、そんなシーンから始まりました。モノクロの画面で、モノクロだからの美しさに満ちています。印象に残ったのは古い教会の廃墟。天井にぽっかりと穴の開いた空洞があります。聖女の顔の部分が、崩れた壁に残っています。このシーンは物語の初めと終わり、二度出てきます。ベルリン、パリ、ユーゴスラビア。ヨーロッパのあちらこちらの都市が、それぞれの映像の舞台になりますが、最後はポーランドの田舎の村の、この教会の廃墟に戻ってきます。 時間は1949年から、ほぼ15年間の、現実の歴史のなかで流れていきます。「冷戦」という題が、まず示しているのは、この時間の流れであることは間違いないでしょう。 ピアニストである男は、やがて、歌手でありダンサーに成長する女と、オーディションで出会います。そこで女が歌った歌。 「母が禁じた恋に、命を懸けた娘」を歌った「あの歌」の運命が恋する娘を待っていました。 民謡、革命の歌インターナショナル、民族舞踏、スターリン賛歌、ショパン、モダンジャズ、映画音楽、ロックンロール。そして母が禁じた恋の歌。 ポーランドの田舎町からワルシャワ、ベルリン、モスクワ、パリ。ヨーロッパを転々とする二人を描いたこの映画の最高の見せ場は、「ロック・アラウンド・ザ・ロック」に合わせて、パリの酒場のカウンターの上で、女が踊るツイストのシーンでした。 モノクロの暗い画面には,煙草の煙なのでしょうか、不安と苛立ちが充満しているように見える中で、女は破滅へと転げ落ちそうな危うさで輝いていました。映画ですね、このシーンは。 ここから破局へとまっしぐらを予感させるムードの通り、「資本主義」が求めるものに「愛する歌」をささげることができなかった女は愛する歌を生んだ祖国へ帰ります。帰ることを禁じられていた「反革命」の男は女の後を追います。 十数年の後に、やっとのことでたどり着いた、故郷の、あの教会で二人は変わらぬ愛を確かめ合うのですが、「愛」は二人に生きることを禁じていました。 何だか、わけのワカラナイあらすじを書いていますね。お話はそんなに難しいわけではありません。「共産主義」という政治思想に限らず「国家」や「政治制度」、「宗教」というような共同幻想が、個々の人間の「愛」という幻想を抑圧せざるを得ない構造的な不幸を描いているにすぎません。 映画そのものが、どこかで聞いたことがある思わせぶりのトーンを響かせて続けてい、とても古めかしいものだと思いました。モノクロという方法も、ぼくには、シーン、シーンの美しさを支えるはずの「物語」の弱さのようなものを露出していたように感じました。 感想も、わけがわかりませんね。まあ、困っているわけです。でも、そういう作品だったというのが正直な感想でした。 監督 パベウ・パブリコフスキ 製作 ターニャ・セガッチアン エバ・プシュチンスカ 製作総指揮 ナタナエル・カルミッツ リジー・フランク キャスト ヨアンナ・クーリグ(ズーラ) トマシュ・コット(ヴィクトル) ボリス・シィツ(カチマレク ) アガタ・クレシャ(イレーナ ) セドリック・カーン(ミシェル ) 原題「Zimna wojna」 2018年 ポーランド・イギリス・フランス合作 88分 2019・07・17・シネリーブル神戸no28ボタン押してね!

2019.08.28

コメント(0)

-

フィリップ・ジェディック 「黙ってピアノを弾いてくれ」( SHUT UP AND PLAY THE PIANO) シネリーブル神戸no21

「黙ってピアノを弾いてくれ SHUT UP AND PLAY THE PIANO」 なんとなくチラシを見ていて気になっって映画館にやってきました。名前も音楽も知りません。 「チリー・ゴンザレスって誰やねん?ピアニストか? 『SHUT UP AND PLAY THE PIANO』ってどういうことやねん?」 暗くなって、やたらしゃべる男が登場しました。ピアニストなのか、向こうのお笑いパフォーマー、まあ、今の日本人の使い方おかしいと思うのですが、「芸人」さんなのか?そう思いながら、ことばが多すぎます。字幕を見ているのに疲れて、うとうとしてしまいました。 目覚めるとさっきの男がピアノ相手に格闘していました。格闘のパターンが何通りかあるようです。髭面も、目つきも、なんだか疲れているように見えます。 「何を思い込んどんねやろ?ちょっとやばいんかな?」 一人で、弾いています。悪くないです。ナイーブで、こういうのセンシティブっていうのかもしれませんね。 誰か相手にやっています。掛け合いというのでしょうか、これはうまいと思いました。ぼくの耳と目でも音楽が楽しいのです。 フルオーケストラ相手に指一本で始めたと思うと、山下洋輔の肘打ちというのがありましたが、この男は平手打ちというか、手のひら全面うち奏法で頑張っています。とうとう、ピアノの上で寝ころんでしまいました。オーケストラのバイオリンだか、ビオラだかの女性が演奏しながら笑っています。でも、バカにしている笑いかたではないんでしょうね、楽しそうです。こういうの、どっちかというと好きなぼくは「いいぞ、やれ!やれ!」という気分です。 ピアノの横にマイクがあります。で、やたらしゃべるのです。 「ラップっていうんかな、これ。それにしても、音楽としゃべりが妙に釣り合っとるな。しゃべっとることは、全く釣り合っていへんのに。さっきの掛け合いも、相手に釣り合うんねんな。不思議やな?耳がええちゅうことかな?」 SHUT UPの意味がようやく解り始めた気がします。 「しゃべらな気がすまんのや。みんな、それ聞きに来てるんや。ただのクラッシクのコンサートちゃうな。けど、音楽やな、確かに。なんか、すごいな。」 音楽は、好きずきなので、誰もが、とは思いません。しかし、ぼく自身は、すっかり目も覚めて、かなり気に入っているのが自分でわかります。ノセられてるということなのでしょね。 最後は客席に、文字通り身を投げ出してしまうパフォーマンスでした。客席でひと暴れして、ステージに戻って、なるほど!そうくるか、という下ネタで、オチを一発かまして映画は終わりました。 外に出ると、秋の夕暮れ。信号機の赤が青に変わるのがくっきり見える気がします。空気が冷たくて、透き通り始めています。「チリー・ゴンザレスか、ちゃんと名前覚えて帰ろ。」 帰ってきて公式サイトを確認しました。「これは狂気の沙汰やないで、此の世で正気貫いたら普通こうなるんやで」 こんなことを作家の町田康が書いていて、わが意を得たりの気分になりましたが、考えてみれば、まあ、ちゃんとノセられて帰って来ただけですね。 「まあ、あんたもそういうところあるからね。ああ、そうか、現代の小説家でいえば、町田康やんか、あの人。」 それにしても、ぼくの中では、音楽の新しいジャンル発見でした。まあ、知らないことの方がずっと多いわけですからいちいち感動していては身がもたないのかもしれませんが、これは得しました。 「黙ってピアノを弾いてくれ SHUT UP AND PLAY THE PIANO」 監督 フィリップ・ジェディック Philipp Jedicke 出演 チリー・ゴンザレス Chilly Gonzales / ジャーヴィス・コッカー / ピーチズ / トーマ・バンガルテル(ダフト・パンク)2018・10・29・シネリーブルno21にほんブログ村

2019.07.31

コメント(0)

-

トーマス・ステューバー「希望の灯り」シネ・リーブル神戸no8

トーマス・ステューバー「希望の灯り」シネ・リーブル神戸 JR神戸駅で下車して元町商店街の二本南の道を東に向かって歩きます。中央郵便局の前を通って、しばらくすると、ずっと東に朝日会館ビルが見えてきます。アーケードのある商店街からは見えませんが、こちらを歩くと、すぐそこに見える感じがぼくは好きです。 南に下る道と交差するところでは、いくら歩いても、通路の向こうにポートタワーが見えます。不思議ですね。だからというわけではありませんが、最近、この、ビルの谷間っぽい道を歩くのが気に入っています。 大丸の南の交差点を渡って、左右に並ぶ高級ブランド街を抜けて、通り一本、北に歩くと朝日会館です。でも、今でも「朝日会館」っていうのですかね。 席についてお茶を飲んでカレーパンを齧っていると、スクリーンが暗くなって映画が始まりました。 「希望の灯り」です。いきなりヨハン・シュトラウスが流れてきます。大きな倉庫のような棚が見えて、フォーク・リフトが動いていています。その動きと音楽の組み合わせに見入っていると独特な感じが湧きあがってきます。「これは、なんだろう?」 スーパー・マーケットのバックヤードに、見栄えのしない青年がやってきて、制服を与えられ、手首から見えている刺青、タトゥーというべきでしょうか、を注意されています。青年は棚が縦横に並んでいる体育館のような谷間に連れてこられて先輩に紹介されます。青年の名はクリスティアン 、先輩はブルーノ。30歳以上は年上に見えるオヤジで、明らかに偏屈者のようです。 ブルーノが小言めいた一言の後、ポーンとクリティアンの肩だったか胸だったかを叩きます。「おっ、これはいいぞ。」 見ているぼく自身の中に「ホッ」とした気分がやって来ました。職場の同僚たちも、ぶっきら棒ですが暖かい空気が流れています。仕事の段取りを覚えていく「新入り」をその空気が包んでいきます。 出勤すると更衣室で袖口の入れ墨を隠すシーンが繰り返されます。日々の仕事が始まる儀式のようです。 何でもないような、それでいて気にかかる小さなエピソードが見ているぼくをひき込んでいくのです。 膨大な商品が入荷し、フォーク・リフトが滑るように動いています。完全に分類され、整頓され、賞味期限が確かめられ、廃棄されるスムーズな流れがシュトラウスの音楽のようです。 酒瓶が高い棚の上まで積み上げられ、素人には見分けのつかない、あらゆるパスタが並べられ、水槽では大きな魚たちが殺されるのを待っています。冷凍庫に閉じ込められればひたすら走るほかに、働いている人間に生き延びる方法はないことが防寒服を着た時の笑話しになります。 何列も並んでいる棚の谷間で人間が働いています。自動販売機のコーヒーを飲み、トイレで隠れてタバコを喫い、こっそりチェス盤を囲み、クリスマスを廃棄商品で祝う。その一つ一つが「人間的」で「暖かく」て、しかし、哀しい。聞こえてくるシュトラウスの音楽も、こんな演奏者によって奏でられているのでしょうか。 この場所が、かつて社会主義の国、東ドイツの町であり、長距離トラックの基地であったことがブルーノの口から語られます。金網越しにアウトバーンを走る自動車が見えています。 恋に落ちた「新入り」は賞味期限が切れた廃棄物の小さなチョコレートケーキに一本だけローソクを立ててマリオンに差し出し、二人は灯りを見つめ合います。 作業用のカッターナイフで切り分けられるチョコレートケーキを見ていると、何かが迫ってくる感じがします。でも、うまくいく予感はしません。 案の定、破綻した恋に苦しむ「新入り」を自宅に招き、刺青の過去を見破りながら、それでも、「お前が待っていてやれ。」 と、穏やかに諭すブルーノの眼差しが心に残ります。 ブルーノの家からの帰り道、高速道路のライトにボンヤリと照らし出されながら、シルエットだけが、トボトボと歩いていくように見える「新入り」に、楽しい思い出はあるのでしょうか。 梱包用のプラスチックテープをキチンとたたんで再利用を教えながらポケットにしまう、そんな仕事ぶりだったブルーノの突然の自殺が知らされます。 あの晩「妻が奥で、もう寝ている。」 と言い、二人は薄暗い台所で酒を飲んだはずです。クリスティアンは、その住まいを、もう一度確かめずにはいられません。空っぽの寝室がブルーノの空虚を静かに寂しく物語っています。 暖かい空気の底に流れている「本当のこと」を知った哀しみが、「新入り」クリスティアンを職場の「仲間」達の一人にしていくようです。職場に帰ってきたたマリオンが笑顔で飛び乗ってきたフォーク・リフトはシュトラウスの音楽のように滑るように動いています。リフトを軽快に操作し、傷ついている「仲間」を笑顔で運ぶ「仲間」になったクリスティアンの姿があります。 彼はシルエットではなく、自分の足で歩き始めたのです。 映画の終わり近くの、ブルーノの死とマリオンの復帰という二つのエピソード、そして、この巨大なマーケットの正面が最後まで映し出されなかったという事実が「問い」なのか、「答え」なのか、くっきりと心に残りました。 アウトバーンからマーケットの倉庫まで、巨大な流通と消費のシステムが作り出す「通路」。そこで、日々働き続ける人間が、その資本主義のシステムに何を奪われ、何に耐え、何を守ろうとしているのか。現代社会を生きる人間にとって、おそらく、最も普遍的な問いを静かに描いた傑作だったと思います。 帰り道は元町商店街を歩いて、元町映画館で一服させていただいて。知り合いのカウンター嬢とおしゃべりでした。「今日は、どちらへ?」「うちは、これやってるんですが。」「いや、今週はシネ・リーブルやな。今日のもよかった。『希望の灯り』な。観に行き。」 「はいはい、そのつもりです。」 「映画館のカウンター嬢に、よその映画館すすめてどないすんねんな。なあ。」「ほな、帰るわね。」 「はい、またよろしく。」 監督 トーマス・ステューバー 製作 ヨヘン・ラウベ ファビアン・マウバッフ 原作 クレメンス・マイヤー 脚本 クレメンス・マイヤー キャスト フランツ・ロゴフスキ(クリスティアン ) サンドラ・フラー(マリオン) ペーター・クルト(ブルーノ〉 アンドレアス・レオポルト(ルディ) ミヒャエル・シュペヒト(クラウス) 原題「In den Gangen通路で」 2018年 ドイツ 125分 2019・05・27・シネリーブル神戸(no8) 追記2020・06・30 この映画の原作はクレメンス・マイヤーという作家の「夜と灯り」(新潮クレスト・ブック)という作品集に収められている「通路にて」という短い小説です。 「負け組」という、いやな言葉があります。映画の登場人物に限らず、ほかの作品に登場する人達も「過去」や「素性」に暗いものをを抱えています。 映画では主人公が「刺青」を隠すために服のボタンを気にかけたり、彼が恋心を抱くマリオンがDVの被害者だったりしますが、それが、すでに過去の制度に過ぎないはずの「東ドイツ」を象徴するように見えるところに、この作家の特徴があると思います。 作品集の作品はどれも暗くて印象がうすいのですが、この映画で「ケーキ」の上で点された蝋燭の灯りは記憶に残りました。この灯りの輝きが暗示している「希望」は本当にあるのでしょうか。 国家や資本主義経済のシステムに抑圧され追い詰められている人間の「哀しい姿」を美しく描き出した映画は素晴らしいのですが、原作では「夜」のイメージが、もっと強い印象で終ります。 ただ、このように世界を見て、書いている作家がいることに「希望」はあるのかもしれませんね。にほんブログ村キネマ旬報 2019年4月15日号【雑誌】価格:918円(税込、送料別) (2019/6/2時点)昔、毎月買ってました。懐かしい。

2019.06.02

コメント(0)

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

-

- 読書日記

- 書評【胆石・胆のう炎・膵炎のおいし…

- (2024-11-23 00:00:26)

-

-

-

- 今日どんな本をよみましたか?

- 『地獄の底で見たものは』~桂 望実

- (2024-11-23 16:11:57)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- 悪役聖神官ですが、王太子と子育て恋…

- (2024-10-04 21:52:45)

-