2009年01月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

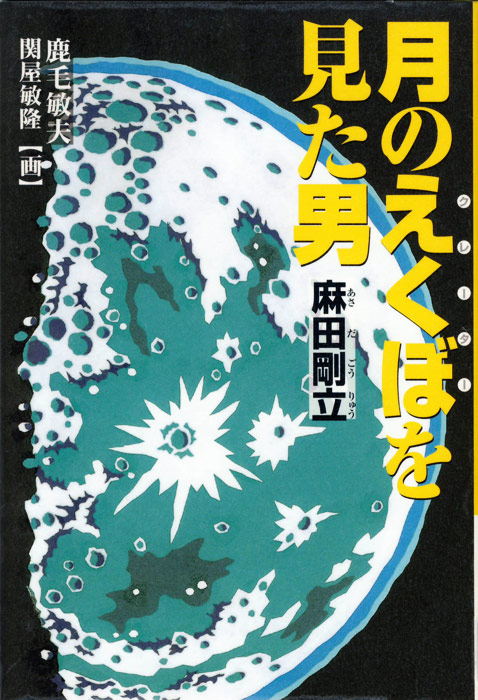

麻田剛立の本

くもん出版から、タイトルが「月のえくぼ(クレーター)を見た男」(鹿毛敏夫 著)という本が出版されていました。内容は、麻田剛立の伝記で、子供向けにやさしく書かれています。連休中、風邪気味だったので、こたつに入ってこの本を読みました。麻田剛立は日本最古の月面観測図として、月のクレーターのスケッチを描いています。月のクレーターの名前に、クレーター・アサダというのがありますが、これは麻田剛立のアサダから付けられた名前とのことです。今なら、天文の観測機器はアマチュア用から学術用まで幅広くありますが、江戸時代に観測機器も少なく、天文学の書物も手に入りにくい時代に、よくぞ正確に日食などの予報を出すことが出来るものだと関心します。最近のわたしの天文活動は、専ら天体写真あるいは、二重星を眺めるといった、単発的なものですが、これからは何か継続的な観測が出来ると良いなと思います。

2009.01.12

-

自宅からの馬頭星雲

機材の調整を兼ねて、自宅前からオリオン座の馬頭星雲付近を撮影してみました。馬頭星雲は中央の明るい星の左下にかすかに写っています。燃える木は意外と良く写っています。機材は、タカハシε180ED+スターライトエクスプレスSXVF-H16で、上の写真は、冷却CCDで5分1枚のL画像ノーダーク、ノーフラットの1枚もので、撮影したままの画像です。フラット補正していないので周辺減光が目立ちます。ちなみにRGBは2×2のビニングで撮影してみたのですが、あまりにノイズがひどく画像処理する気になりません。この冷却CCDはビニングなしではノイズの少ない画像を取得出来ますが、ビニングするととたんに規則的な縦縞が沢山出てきて、今のところ画像処理をどうして良いのか分かりません。当分、ビニングなしで使っていくしかなさそうです。こんな感じで撮影しています。フィルターホール、冷却CCDともにねじ込み式の取付としたのですが、今のところ、片ボケが出ています。望遠鏡側の問題か、取付部分の問題か分かっていません。ところで、ガイド用のCCDが三脚と干渉していた問題については、未だ解決出来ていません。天頂プリズムを入れると干渉しないで済むかなと思っていたのですが、今度は光路長を食い過ぎてピントが出ません。長時間露出中に車の中で寝ている私にとっては、この干渉問題は是非とも解決したい問題です。ここで、現在抱えている問題点を整理しました。1.自動導入用に使っているSuperStar4が自動導入中にタカハシの赤道儀Temma2Jrとの通信が途絶えてしまうこと。2.ガイド用のCCDが三脚と干渉すること。3.冷却CCDの撮影画像に片ボケがあること。一度デジ一眼で撮影してみて、片ボケが出るか比べてみて、やはり片ボケが出るようなら望遠鏡を疑ってみて、そうでなければ、冷却CCD側の調整が必要です。4.ちょうどよいフラットフレームが取得出来ていないこと。現地でフラットを撮影する余裕がないので、自宅で撮影しようと思っていますが、まだ上手くいっていません。5.LRGB合成までの画像処理がまだ体得出来ていないこと。望遠鏡などで覗いた天体を写真に撮ろうと始めた天体写真ですが、なかなか深みにはまって撮影を楽しむまでになりません。少し後戻りして、デジタル一眼で気楽に撮影しながら、上記の問題を解決していく方が良いのかもしれません。

2009.01.04

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 何か手作りしてますか?

- ハムスターの革人形を作る その140

- (2025-11-19 19:53:17)

-

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- ラブリーデイ産駒 ドナギニー 第36回…

- (2025-11-20 00:54:06)

-

-

-

- GUNの世界

- SIG P210-6 エクセレントHW ガスBLK …

- (2025-11-17 13:05:50)

-