2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008年09月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

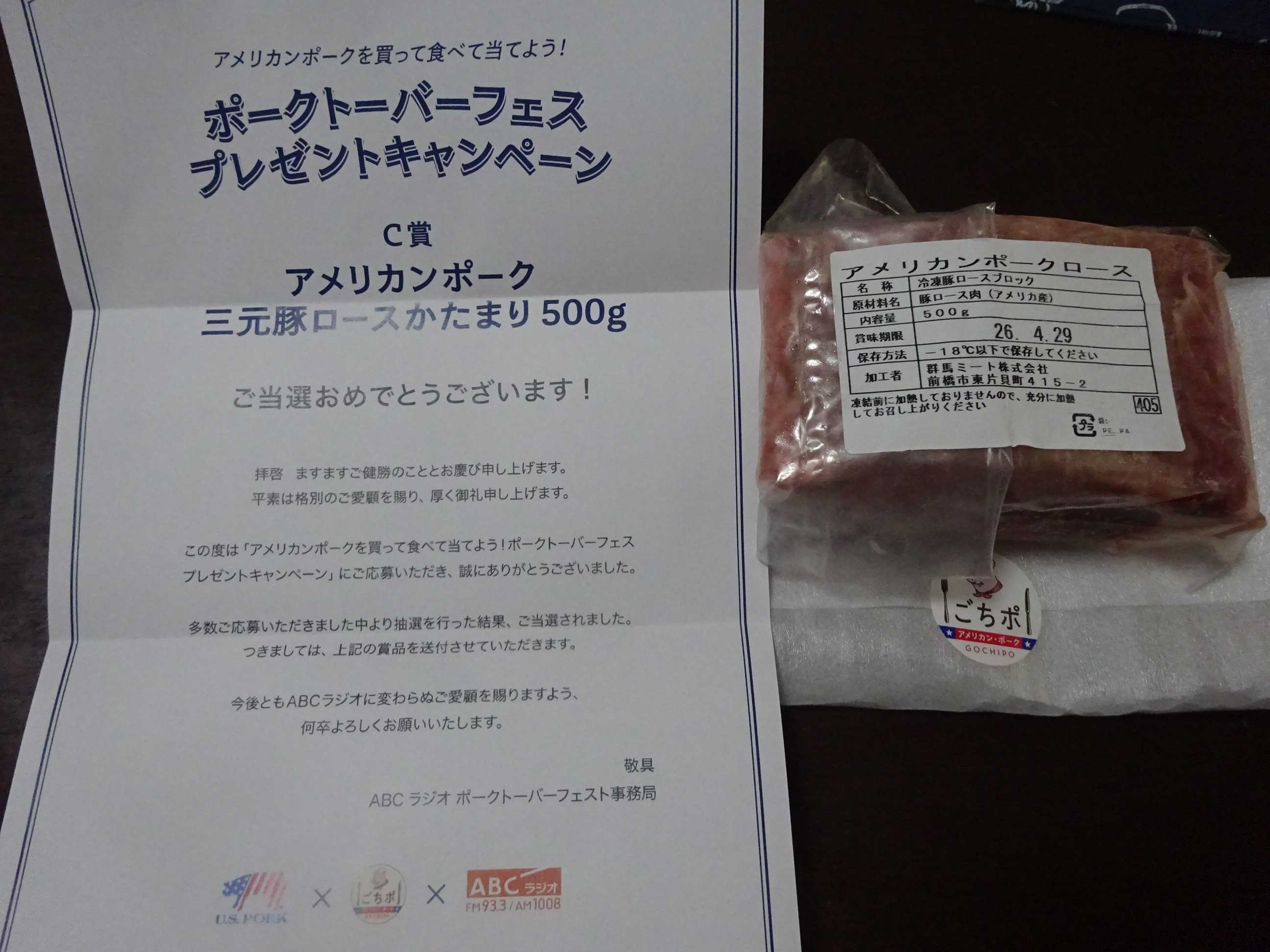

折り猫

川畑文昭さん創作の「猫君」。コンプレックス系の猫では一番好きかも知れないです。手順もそこそこ長く、リアリティのある作品でありながら、いろいろなアレンジができる作品です。複雑な作品になるほど、完成形が決まってしまって、アレンジができなくなる場合が多いのですが、この作品はそれができます。折り工程も極めてわかりやすい。折る人にとってわかりやすいように、と意識しながら折り図を描いているようです。今回折ったのは座り姿と歩き姿。ポーズの他にも体の模様や耳の色などが違います。歩いている方がかわいくて好きかな。

2008年09月28日

コメント(0)

-

材料など

作るのは結構大変ですが、自分でも作ってみよう!という方のためにスペックを挙げておきます。けん玉新富士の木地(木目)。別にTKでもよかったのですが、たまたま手に入ったのが新富士だったので。蓄光塗料ネット上をふらふらと漂っていたところ、ルミノマーカーという商品を見つけました。価格は比較的安め。輝度もありそう。乾くと樹脂化、ということは衝撃にもそこそこ強いのでは。そしてボールペンタイプで使い勝手がよさそうという点も気に入り、青と緑(2.4mm)を購入したのでした。この塗料が手に入らなければ製作に入らなかったでしょうね。コート材あわび本舗アワビシート専用ウレタンという製品を使ってみました。今まで「ニス」と書いてきたのは実はこれです。名称に違和感を持つ方もいらっしゃるかもしれませんね。釣り用のルアーを作成する際にアワビシートというアワビの殻を薄く加工したシートを貼ることがあるのですが、その上から塗布するウレタンコート材です。紫外線防止の機能もあり、経年による黄変を防ぎます。ルアー用なので防水性能もあります。ただし、仕上がりの硬さ、つるつる度が予想以上でノーマルの灯台すらなかなかできません(笑)。ルーター材料ではありませんが、溝彫りにはプロクソンのハンディルーターを使いました。ルミノマーカーの性能を考えれば、溝を彫らずに直接模様を書いても大丈夫だったかも知れませんが、やはりイメージとして盛り上がった塗料部分同士がぶつかってはげるのは不安。溝を彫って塗料を入れることにしました。模様は、真っ暗な状況でも演技できるようにけん、玉全体を覆うものにすること、色分け可能なことなどを考えつつあんな感じにしてみました。ざっとこんな感じでしょうか。お手軽に、蓄光塗料でちょっと落書きするだけでも面白いかもしれません。

2008年09月18日

コメント(3)

-

蓄光けん玉作成について

そもそもこの蓄光けん玉を作成しようと思い立ったのは私がジャグリングサークルに所属しる事と関係があります。ジャグリングの道具についてはボールやクラブといった一般的な分類の他に「ファイヤー」「グロー」といったジャンルがあります。いずれも暗い場所でのパフォーマンスを目的としたものです。ファイヤーは、道具自体が不燃性で燃料(多くは灯油)を染み込ませることができ、それに火をつけた上でパフォーマンスを行うもの。クラブのファイヤー仕様は「トーチ」と呼ばれます。長い棒の両端に火をつけたものを振り回す「スタッフ」と呼ばれるものをご覧になったことのある方も多いかと思います。ぬらして手袋で火をつけたボール・・・文字通り「火の玉」をお手玉する芸もあります。グローはそれ自体が発光するもの。多くは透過性の材料で作られた道具の中に電源と電球やダイオードを仕込み、道具を光らせる仕組みです。ファイヤーは見た目が派手なことが長所ですが、使用できる場所が限定されることや、燃料の扱い、道具をキャッチミスした場合などの安全対策が必要なことが短所です。グローは安全に使用できることや、光の色分けができることなどがメリットですが、比較的高額なこと、電気系統が内蔵されているため、衝撃に対してやや不安なことが短所です。サークル内にはけん玉使いが数人いるのですが、けん玉を暗いところで見せるにはどうすればよいか、ということについて雑談程度にしたことがあります。まずファイヤー・・・可能は可能です。木製なのでよく燃えます。が、結局それが短所なわけで。本体が燃えてしまうと使い捨てになりますし、ボールなどと違って、原則としてけんか玉を持ちつづけて演技をするため、やけどの危険性があります。それからけん玉は他の道具に比べると細かいアクションを技として見せることが多いのですが、炎が上がっているとちょっと見にくい。けん玉をファイヤー化するのは少し難しそうです。ではグローはどうでしょう。まず中に電源や光源を仕込むことはできますが、やはり木であることが災いして道具全体が光を放つという仕様にはできません。要所要所に電球を取り付けることはできますが、けんと玉がぶつかり合うという演技の性質上、これも厳しい。あとはプラスチック等でけん玉自体から作るというアイデアもありますが、個人で作るのはなかなか難しいものがありますし、何より木製の重さや摩擦に慣れているけん玉使いとしてはできれば木製のままグロー仕様にしたい。となれば、選択肢はもうあまりありません。光る塗料、という方法に思い当たるのも自然な流れでした。そしてのんびり、だらだらと作業が始まったのでした・・・。

2008年09月17日

コメント(0)

-

完成しました

「今月中には・・・」とか言っておきながらあっという間にニス塗りを終え、本日、皿胴の穴の拡張(けんにニスを塗って太くなったため)と糸の取り付け・・・ついに完成です。こちらに製作記録をアップし始めてから約半年。間に第二子誕生ということもあって少しずつの製作でした。今回の作品はけん玉装飾史の中においてかなり画期的なものではないかと。緑と青の二色を使い、派手に、美しく仕上がったと自負しております。では公開です。じゃかじゃん!あら・・・?なんかあちらこちらからツッコミの声が聞こえてくるような・・・「どこが画期的やねん」「緑と青ってあんた、白にしか見えませんが」「そして地味」はあ・・・。まあ・・・こうやって写真を見てみると・・・そう言われればいちいちごもっともな気もしてきました。あれ。どうしましょう。大上段に振りかぶって公開しておいてなんだか少し自信が揺らいできました。少し悲しくなりつつ。とりあえず今日は寝るとします。おやすみなさい。パチリ。※小芝居、失礼しました

2008年09月15日

コメント(3)

-

カービング終了

長かった。

2008年09月10日

コメント(2)

-

折鶴

神谷哲史さん創作の「ツル」。しばらく前に金融会社のレイクのCMにも登場しましたね。羽先とか結構細かくて大変。手数のわりに仕上がりは大きいと思います。と書いても折紙者以外には伝わりにくいか。一般的に折り手数が多いほど、作品はどんどん小さくなっていきます。これは作品内部に折り込まれる部分が多くなる、ということなのですが、紙の使用効率が高い作品は、手数が多くても思ったよりは小さくならないのです。現代折紙では折りまくれば何でも形に出来るレベルにありますが、さすが第一人者の神谷さん、見事な設計です。

2008年09月04日

コメント(2)

全6件 (6件中 1-6件目)

1