由来は不明ですが「猫社(ねこじゃ)さん」と呼ばれるまつりが

毎年一月十日に今も行われています。

このまつりに因んだ話のなかに「せなが長者」があります。

「せなが長者」

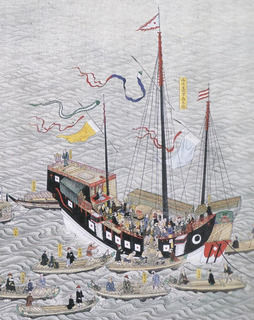

昔、この付近の入江に出入りしていた唐船との貿易によって

栄えていた「せなが長者さん」は、

このあたりには勝てる犬や猫はいないという、

とても喧嘩が強い猫を飼っていました。

あるとき、とある唐船の船主さんが、

長者さんと酒を酌み交わしているうちに、この猫の話を聞いて、

「お互いの宝物を賭けて、私の犬と勝負しましょう」

と申し出ました。

船主さんの犬も、

これまで喧嘩に負けたことがない犬だったからです。

長者さんは即座に承知しました。

猫と犬はすさまじい闘いをして、その果てに猫が勝利し、

犬は死んでしまいました。

そこで、長者さんは「金の茶釜」を手に入れ、

これは間もなく荒尾郷を治めていた小代家に献上されました。

しかし、自慢の猫は、闘いによる深手が原因で、

二、三日後に死んでしまいました。

長者さんはこれを哀れんで、祠を建てて霊を慰め、

これが「猫宮」となったそうです。

まつりの日には、「猫大明神札」という御札が配られます。

「猫大明神札」の御利益は、

ねずみ除け・家事災厄除け・金運上昇・無病息災(人・猫)

安産・交通安全(猫)だそうです。

ちなみに小代家に献上された「金の茶釜」は、

小代氏の手によって小岱山山頂の筒ヶ嶽城の井戸に投げ込まれ、

大岩によってふさがれたという伝説も残っています。

猫宮の謎

「猫宮」の由来は、「せなが長者の話」とされていますが、

いくつかの謎があります。

小代氏が「金の茶釜」を投げ込んだ井戸のある筒ヶ嶽城は

15世紀〜16世紀とされますから、室町時代と考えられます。

野原八幡宮

しかし、肥後国 野原八幡宮祭礼史料に、

元享二年(1322年)猫宮三郎太夫が、小行事を担当した記録があり、

鎌倉時代には「猫宮」が存在したことになります。

さらに、荒尾市史・通史編によると、

御神体は古墳時代(5〜6世紀)の舟形石棺から切り落とされた

縄掛け突起部分で、菊池川流域から持ち込まれたものです。

荒尾近隣にて出土したものではありませんから辻褄があいません。

御祭神 は、稚日本根子彦大日日天皇

(ワカヤマトネコヒコオオヒヒノスメラミコト)

第九代 開化天皇です。

古事記・日本書紀では記載が非常に少ない

欠史八代(第二代〜九代の天皇)の一人です。

神社考古学ではその名のとおり

「ヤマトの国の根っ子」となった天皇とされ、

別名「ネコさま」と呼ばれ、

福岡県の猫坂、猫峠、猫尾城、若宮、阿蘇の根子岳に

関連があるとされます。

高良大社

また、高良大社に祀られる高良玉垂命の俗称(愛称)猫様で、

高良玉垂命=開化天皇説もあり、

その離宮がこの地にあったのではないかともいわれています。

宮地嶽神社

住吉神社、宮地嶽神社、松尾神社、日枝神社=日吉神社、

比叡山延暦寺の山王権現、山王大社にも深く関係しています。

古事記・日本書紀の記述とは異説をなしますが、

中国の史記に、紀元前1000年頃の周に、

後の呉を起こした太伯の弟・虞仲の子孫である夫差が

紀元前473年に越に亡ぼされた際に、

一族が海を渡り倭国をなしたという記載があります。

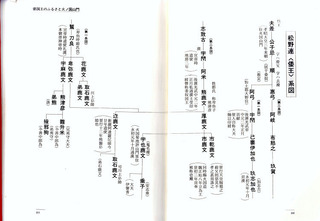

呉の太伯王の末裔であると称した

「松野連系図」(国立図書館所蔵)という、日本側の記録にも

「孝昭三年来朝。火の国 山門に住む。菊池郡。」ともあり、

系図は、神武天皇や倭の五王などと共に開化天皇も連ねています。

開化天皇に関する一族が菊池川流域で「猫宮」のもととなりました。

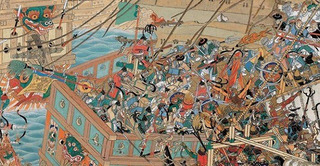

せなが長者のはなしは、663年の白村江の戦いで

日本軍(ネコ)が唐・新羅連合軍(イヌ)

に敗れ、多くの兵が帰国後亡くなったことを

隠喩したのではないでしょうか。

藤原氏が編纂した日本書紀で欠史扱いされるようになり

公には語られなくなったためです。

菊池川

何らかの理由で、荒尾の地に一族が移動する際に、

開化天皇に関係のあった、菊池川流域の首長級の先祖の古墳から

石棺の一部を切り取りシンボルとして持ち込んだのです。

その後、貿易で大成功した一族が「せなが長者」として、

猫と犬の喧嘩のエピソードに代え「猫宮」の由来にあてたのでしょう。

とても古い由来を持っていることが伺えます。

鎮座地

熊本県荒尾市一部猫宮

にほんブログ村