この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。

新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

広告

posted by fanblog

2014年12月01日

★保護者の授業評価!想定外のきびしさ!次回はその【激励・応援】に応えよう

にほんブログ村

★先日の日曜参観日に——

授業中の

子どもの姿を

ありのままに観て

その【子どもの育ち】に対する

【保護者の方々の実感】にもとづき

【授業アンケート】にこたえてもらった。

子どもの姿を

ありのままに観て

その【子どもの育ち】に対する

【保護者の方々の実感】にもとづき

【授業アンケート】にこたえてもらった。

★まず、下記の数値のひとつひとつから、保護者のみなさまの、サムライ中教師に対する激励的、応援的な【あたたかい視線】を感じる。

涙がでるくらいうれしい。

と同時に、保護者の眼の【確かさ】、あるいは【厳しさ】も感じる。

数値を冷静にみると、僕らは【アマチュア】ではないが、まだ【プロ】より【アマ】に近い存在というべきかもしれない。

自由記述欄のcommentからもそれを感じる。(ただし、「comment」は、ここではその性質上、割愛せざるをえない。諒とせられよ。)

その上で(commentの内容も含めて)僕の粗い感想をいくつか列挙する。

【1】やはり、5が4を上回る項目が一つもなかった。

【凡庸】な結果だ。

残念といえば残念。

当然といえば当然。

まだまだ修業不足だ。

?bP「目標・ねらい」は、あと一歩だった(もう少しで5が4を上回る)……ようにみえるが、これは違う。

保護者はたぶん、指導者が授業のはじめに黒板に大書した「50分間の授業の目標」に反応したのだと思う。

この質問は、その大きな目標にアプローチするための具体的な作業・活動段階の、小さな「目標・ねらい」が対象になっている。

これがしっかりしていると、途中から教室に入っても、2〜3分間、授業を観ていれば、今、なにをねらいに活動しているかが、ハッキリ、クッキリと、わかる。

よく出される例だが、「教室をきれいにします。ゴミを10個ひろいなさい」は最高だ。

この「教室をきれいにします」という部分が、子どもを知的に育てる。

その都度、指導者は、しっかりと、かつ、短く、スパッと語らなくてはいけない。

高段の技が要求される。

僕らはまだダメだ。

あとの【4】で述べる、質問「?bX」、「?bP0」に対する評価の低さと表裏一体の関係にあると考えている。

さらに修業を積み重ね、次回は、小さな「目標・ねらい」によって、グングン、知的に育っていく子どもたちの目の輝きを見ていただくつもりだ。

【2】?bR「指示・発問・説明」が高い評価を受けた。

指導力向上に励んだ結果だと喜んでいる。

【3】予想したことだが、?bV「教師は生徒の発言をよく聞き、ほめたり、はげましたりしていましたか?」と?bW「教師のはげましで生徒がやる気になっていると感じられる授業でしたか?」については、厳しい評価だ。

僕らには難関である。

ひとりひとりを評価する短いことばを40種類、50種類ともっていて、瞬間、瞬間、ポンポンと発することができる教師をめざしたい。

ほんの一言が、生徒を生かし、よりよく変えていく。

次回は、「教師のはげまし」で、よりよく変わっていく子どもたちの姿を見ていただくつもりだ。

【4】?bX「学習意欲を引き出す学習活動の工夫ができている授業でしたか?」、?bP0「生徒は、興味をもち、意欲的に学習に取り組んでいましたか?」は——

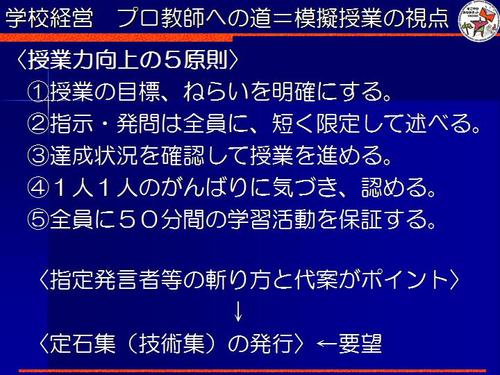

サムライ中の《授業力向上の5原則》

(1)=授業の目標、ねらいを明確にする。

(2)=指示・発問は全員に、短く限定して述べる。

(3)=達成状況を確認して授業を進める。

(4)=1人1人のがんばりに気づき、認める。

(5)=全員に50分間の学習活動を保証する。(授業力向上の5原則、以上)

この(5)に対応する質問だ。

輪郭がクッキリとした作業場面の設定。

ひとりひとりの子どもが生き生きと、目も、耳も、手も、足も、口も、頭も、フルに回転させ、「おもしろい!」と熱中する知的で楽しい授業の創出。

サムライ中の【最力点】だ。

くわえて、このクッキリとした【作業】を、【家庭学習】につなげるというねらいもある。

この評価が、想定外に低い。

ショックである。

★最後のショックが大きく、まとめのことばもない。

しかし、2点ほど「次回は……」と決意を述べたように、僕らがこれから鍛えなくてはならない点は明確になった。

【授業評価】に真摯に取り組んでくれた保護者に心より感謝申しあげる。

★数値的なデータ結果。(校内全体あるいは教師個人による分析は現在、研修部を中心に取りまとめ中)

表中の〈基準〉は——

5=とてもそう思う

4=そう思う

3=どちらともいえない

2=そう思わない

1=まったくそう思わない

表中の数字は%

数日後、わかりやすいグラフにするので、今はこれでしんぼうしていただきたい。

(1)授業の目標やねらいがわかる授業でしたか?

5=39 4=42 3=18 2=1 1=0

(2)生徒が十分に理解していると感じられる授業でしたか?

5=31 4=46 3=20 2=3 1=0

(3)生徒にとってわかりやすい指示や問い、説明がなされている授業でしたか?

5=31 4=52 3=16 2=1 1=0

(4)生徒は教師の話をよく聞き、授業に集中していましたか?

5=35 4=48 3=15 2=2 1=0

(5)教師は生徒がわかっているかどうかを確認しながら授業を進めていましたか?

5=31 4=48 3=20 2=1 1=0

(6)生徒が自分の進度や理解を確かめながら学習に取り組んでいましたか?

5=21 4=49 3=29 2=2 1=0

(7)教師は生徒の発言をよく聞き、ほめたり、はげましたりしていましたか?

5=25 4=47 3=25 2=2 1=1

(8)教師のはげましで生徒がやる気になっていると感じられる授業でしたか?

5=23 4=41 3=32 2=3 1=1

(9)学習意欲を引き出す学習活動の工夫ができている授業でしたか?

5=28 4=49 3=22 2=1 1=0

(10)生徒は、興味をもち、意欲的に学習に取り組んでいましたか?

5=29 4=47 3=20 2=3 1=1

★ さらに詳細な情報は 僕のホームページへ!

2014年12月11日

★同じものなのに10000倍の差! クラクラッ〜! これが人生だ!

にほんブログ村

★ある文化祭バザーの担当者から

「この売れ残った本は廃品回収業者に引き取ってもらいます。もし、好きな本があったら持っていってください」

と言われて

のぞいてみたら

とんでもない

スゴイ本を

見つけました。

「この売れ残った本は廃品回収業者に引き取ってもらいます。もし、好きな本があったら持っていってください」

と言われて

のぞいてみたら

とんでもない

スゴイ本を

見つけました。

これがその本です。

『高村光太郎詩集』草野心平編、鎌倉書房、昭22年、限定3000部。

バザー担当者からすると、ほとんどゴミ同然!

しかし、わたしには、宝物!

同じものなのに、10000倍くらいの差。

クラクラッとしました。

なんだか、わたしたちの人生と重なる部分があって、いろいろと考えされられました。

そのとき考えたことから、きょうは、君たちに3つのメッセージを伝えます。

★1つ目。

君がこの本だと思ってください。

バザー担当者から「役に立たない、ゴミだ」と言われました。

でも、そう言われたくらいで、落ち込まないでほしい。

自暴自棄にならないでほしい。

【君の価値】がわかる人が必ず世の中にいる、絶対にいると信じて生き抜いてほしい……というメッセージです。

★2つ目。

わたしは10000円だ、バザー担当者は0円だといっている。

君はどっちに売るか?……と言われれば、もちろん10000円のほうに売りますね。

でも、なにもかもがうまくいかないとき、だれからも声がかからないとき……そういうときだったら、どうでしょうか?

世の中にはいろいろな誘惑がある。

君を安くみて悪いことに誘ってくる人もいる。

こういうとき「ああ、自分はゴミだ。0円でいいや」と自分を【安売り】しないでほしい……というメッセージです。

★3つ目。

では、自分の価値はまわりの人で決まるのか?ということです。

たしかにそういう面もあるが、もちろんそれがすべてではない。

やはり自分の価値は自分で高めようとしなければいけない。

この本だって、もともと価値がある。

高村光太郎が自分を高めようと努力しつづけた、その結晶です。

では、自分を高めるための努力ってどういうことなのか?

これが、4月以来、言いつづけている「なりたい自分をデザインして、そのなりたい自分になろう」ということです。

多少の困難はあっても、ピンチがあっても、絶望せず、負けないで【なりたい自分】をめざしてがんばれ! がんばりつづけよう!……というメッセージです。

以上、あの文化祭バザーの話に込めた3つのメッセージです。

★さて、3年生にとっては、受験生としての冬休み、お正月、これまでも大事だったけれども、これからも大事です。

冬休みにガラッと変わる。

なぜか?

練習曲線の話を思い出してほしい。

やってもやっても上達しない……しかし、やりつづけていると、ある時点で急激に上達する。

急激に上達する直前の人がいっぱいいます。

だから、あきらめるとダメです。

これからの過ごし方が今後を大きく左右します。

わたしからポイントを3点——

(1)ついつい「趣味」に手がのびてしまう……まあ、気分転換にはいいけど、ついついそれを通り越し、夢中になって勉強を忘れてしまうという人。

それに関するものをすべて、進路が決定するまで、手の届かないところに隠してしまう。

わたしは木の箱に入れて、釘を打って、押し入れの奥の奥にしまってしまった。

出そうと思うと、何時間もかかる……というくらい勉強のじゃまになるものを隠してしまう。

(2)焦らない。

焦ると、必ず失敗する。

1日1点アップの精神。

できなかったこれとこれが、きょう、できるようになったという着実な勉強。

(3)書いたり音読したりすることが大事です。

得点力の高い人のノートはきれいだと言われますが、これは当然です。

書いて覚えるときに、グシャグシャ、グシャグシャと書いてもほとんど意味がない。

きちんと書く。

グシャグシャ、グシャグシャ10回書くより、きちんと2回書く方が効果があります。

音読も同じです。

ゴモゴモ音読するのではなく、はっきりと力をこめて声に出す。

以上3点。

受験生として、勉強の孤独、勉強のさびしさに負けず、誘惑にも負けず、奮闘努力することを期待します。

★1・2年生に。

わたし自身の人生を振り返ると、人生の大きな決断は、ほとんどこの時期に、このピリッとする季節に決めています。

よし、この高校にしよう。

この大学にしよう。

この職業につこう。

こういう決断のエネルギーが、今、みなさんのなかに充満しています。

だから、みなさんをみていると、ついつい、将来、何になるんですか?と声をかけたくなる。

先日も、ある人に聞いたら、医学の道に進みたいと言っていました。

エネルギーにはっきりとしたカタチを与えてやる季節です。

がんばってほしい。

★最後に、わたしは、いい学校というのは、これまでの、先輩たちの歴史的な努力を、しっかりと受けとめ、それを自分たちの力で1ミリでも、0.1ミリでもよくして、それを、次に伝えていく……こういうカタチが、しっかりしている、くっきりとしている、それが、いい学校なんだ……と言いつづけてきました。

本年を振り返ると、3年生を中心に、そのことがやれた1年だったと思います。

こういう学校は、なかなかありません。

3年生、よくやった。

1・2年もよくがんばった。

サムライ中生、ひとりひとりが、過ぎていく1年に感謝し、気持ちを新たにして新年を迎えることを強く願い、あわせて、冬休み期間、道路を渡るときは、右をみて、左をみて、もう一度右をみて、安全に気を配り、かつ、自分を育ててくれている人を1日1回喜ばせる(反対に、悲しませたらダメ、お金を使わせたらダメ)サムライ中生であることを願い、式辞とします。(2学期終業式・式辞=2618字、以上)

★式辞を語りながら、学生時代、空腹を抱えながら読んだ、エミール・ラスクの価値論を思い出した。

「存在に対する妥当の優位」……「向妥当するものと向妥当されるもの、照らすものと照らされるものとの合致統一」……だったか?

★ さらに詳細な情報は 僕のホームページへ!

2014年12月12日

★相手もプロならこちらもプロだ。かならず「ハラハラ!」「ドキドキ!」させてやる

にほんブログ村

★昨晩、夕食後、業務用完全防寒着コートをまとい、散歩。

画像は近所のパン屋さんのショーウインドー。

客はだれもいないようだった。

これから年の瀬に向かう。

その【年の瀬】を越え、またひとり旅立っていく……こういう感覚は悪くないなぁ〜と、街角でピューピュー冷たい風に吹かれた。

★12/5(金)、○○県○○町教頭会(小中教頭18名・○○町教育委員会指導主事1名)の方々が来校。

〈研修プログラム〉

(1)開会=歓迎のことば

自己紹介

(2)本校の概要説明

(3)授業参観(全学級12クラス)

(4)教育コミュニティづくり・サムライネット事業説明

(5)模擬授業体験(岬教頭T)=トップ画像

(6)アンケート記入

(7)閉会

【ここで注意!】

メインは、もちろん(3)「授業参観」(4)「サムライネット」(5)「模擬授業修業」だ。

(3)(4)(5)で——

「ああ、来てよかった!」

「教育ってスゴイ! おもろい!」

「この手が、ああ、こういう発想もあるのかぁ〜! 教育って奥が深い!」

「ホンマ、ハラハラ、ドキドキ、知的領域の緊張の連続!」

「衝撃の度合いはハンパではない!」

などと思って(あるいは、感じて)もらえるかどうか?

(3)は、自信がある。

1学期だったら、自信がない。

今は2学期の終わりだ。

【半端でない修業】を積み重ねてきたつもりだ。

逆に弁解はきかない。

(4)は、僕のプレゼン次第だ。

【中味】は自信がある。

しかし、プレゼンは、自信がない(ノ△・。)。

こういう機会を通して、プレゼンの腕を上げよう!

(5)岬Tは乱氏Tと並んで本校の【授業名人】だ。

エースだ。

きっと「来てよかった」と思ってもらえるにちがいない。

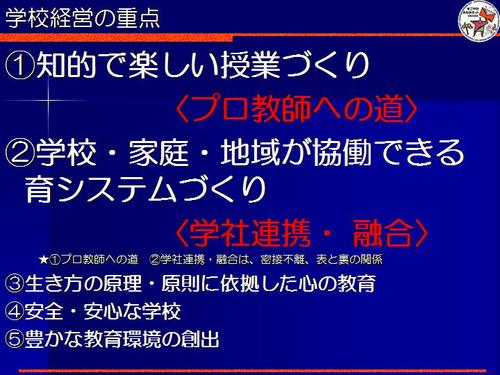

★本校の経営の重点と研修プログラムの関係は——

【重点施策?bP】=「知的で楽しい授業=学びの喜びと確かな学力の保証をめざし、知的で楽しい授業を創る基礎・基本の修業を徹底します。〈プロ教師への道〉」に対応させるカタチで——

→(3)授業参観

→(5)模擬授業体験

【重点施策?bQ】=「学社連携・融合=学校・家庭・地域が協働できる教育システムづくりをめざし、サムライ小・中PTAを核にサムライネット事業を推進します〈教育コミュニティづくり〉」に対応させるカタチで——

→(4)教育コミュニティ・サムライネット事業説明

「(5)模擬授業体験」の最初の案は、○○町教頭会からも授業者を出し、「斬られ方」もいっしょに体験してもらうということだったが、突然「斬る」というのも——ま、そういう修業の場に慣れている人ならともかく、やはり——ショックを受ける、不快に感じる人もいるのではないか?……ということで、本校から教頭1名(岬T)がやることになった。

★今、手元に、研修終了後の「(6)アンケート」がある。

いくつかピックアップして紹介する。

アンケートの記述から、視察研修の中味を想像していただきたい。

もちろん、視察研修場所で記入するアンケートだから、辛口の感想は書きにくい。

大甘な感想であることを前提としつつ、今後の【僕らの修業】に生かしていきたい。

★まず、小学校の教頭T(女性)の次の記述は、鋭いと感じると同時にたいへんうれしかった。

☆【アンケート記述1】

《〈わたしたちのために多くの準備をしてくださり感謝申し上げます。

でも、この準備と発表をこの学校ならプラス思考でとらえ、1つの研修、指導力の向上ととらえていらっしゃるのではないかと思います。》

指摘のとおりである。

日常の同僚T対象の模擬授業でつく力と、視察者(他県の同業者)対象の模擬授業でつく力は違う。

地域・保護者へのプレゼンでつく力と、視察者(他県の同業者)へのプレゼンでつく力は違う。

模擬授業を行った岬Tは、だれかに命じられたわけでも、立場上しかたがないと引き受けたわけでもない。

自分の授業力アップのために、絶好の機会ととらえ自薦したのだ。

僕も、先に述べたとおり、自分のプレゼンテーション能力アップのために「サムライネット事業」の説明役に立候補した。

この「気持ち」が伝わった。

このことが、スゴク、うれしい。

★授業参観

1時間目の後半を全学級12クラスを自由に参観していただいた。

☆【アンケート記述2】

《どの学級も落ちついた雰囲気で授業が進められていた。

普段から、生徒も先生方も見られることに慣れている。

多くの教科で学習シートが活用され、内容も工夫されており、学力も高いと感じられた。》

☆【アンケート記述3】

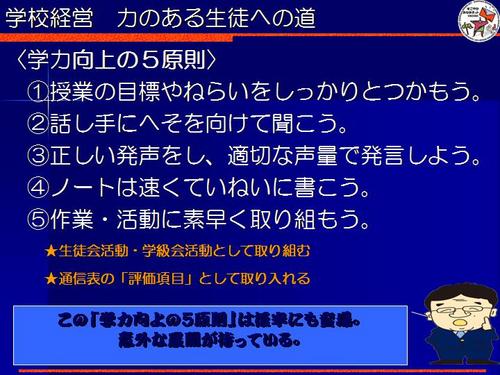

《生徒たちが「学力向上の5原則」をしっかりと身につけていることに感嘆!

また「指導力向上の5原則」に真剣に取り組み、年間150コマの授業研究&模擬授業を実践していることもおどろきである。

この積み重ねが指導力向上、学力向上につながっているのだと思う。》

☆【アンケート記述4】

〈あたりまえのことをあたりまえに、きちんと、一生懸命に実践している姿が伝わってきた。

すばらしい先生方だと思った。〉

★模擬授業

☆【アンケート記述5】

《10分間の模擬授業、1分間の指定発言……という模擬授業は初めての経験だった。

授業力が向上するし、生徒役をしながら自分に何が不足しているのか考えることができた。

年間150コマの授業研究&模擬授業におどろいている。》

☆【アンケート記述6】

《学力向上のひけつがここにあるのだということを体験でつかむことができた。》

☆【アンケート記述7】

《授業をして、評価されるシステムがとてもよい。》

☆【アンケート記述8】

《わたしは野口芳宏先生の模擬授業を何度も受けた。

そして、どうにかして職員研修に取りいれられないかと考えてきた。

それを既に取りいれ、年間150回も実施していることに驚き、感心した。

授業は超一級品だった。》

★「?Cサムライネット事業」に関するアンケート記述は次回に紹介したい。

★ さらに詳細な情報は 僕のホームページへ!

2014年12月25日

★いつもいつもくりかえし「もう耳にタコ!」といわれても、僕はくりかえす。きょうもくりかえした!

にほんブログ村

★12/4 ○○県○○町教頭会(小中教頭会18名・○○町教育委員会指導主事1名)の方々が来校〈その2〉

昨日の記事で紹介した——

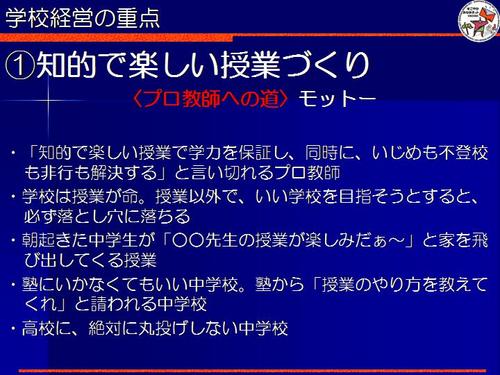

〈視察研修プログラム〉「(5)模擬授業体験(岬教頭T)」は、くりかえしになるが、本校の【重点施策?bP】=「知的で楽しい授業=学びの喜びと確かな学力の保証をめざし、知的で楽しい授業を創る基礎・基本の修業を徹底します。〈プロ教師への道〉」に即してセットしたものだ。

【知的で楽しい授業】でひとりひとりの学力をきちんと保証する。

くわえて、【知的で楽しい授業】で、いじめも不登校も非行も、また最近、話題になっている体罰の「暴力連鎖」問題も、ぜんぶ解決する。

こう言い切れるプロ教師をめざしている。

体験に即して、はっきり言うと——

いじめが多い学校は、ま、そのほとんどが、授業がまずい。

非行が多い学校は、ま、そのほとんどが、授業がまずい。

不登校生が多い学校は、ま、そのほとんどが、授業がまずい。

教師がいい授業ができるようになれば、すべて解決できる。

授業がまずいまま、いくら生徒指導的な対策を講じてもほとんど、いや、まったく効果はあがらない。

本校では、教職員が、このことに本気で取り組んで修業している。

その教師修業の一環が、〈視察研修プログラム〉で提示した「模擬授業」なのだ。

★さて、本記事のテーマである〈視察研修プログラム〉「(4)教育コミュニティ・サムライネット事業説明」は、本校の【重点施策?bQ】=「学社連携・融合=学校・家庭・地域が協働できる教育システムづくりをめざし、サムライ小・中PTAを核にサムライネット事業を推進します〈教育コミュニティづくり〉」に即してセットしたものだ。

力説したいのは、この【重点施策?bQ】は、【重点施策?bP】と表裏の関係になっているということだ。

教育は、単に学校だけで行われるものではない。

同じように、教育は単に家庭だけで行われるものではない。

家庭や地域社会、そして学校のそれぞれが、教育の場として十分な機能を発揮することなしに、子どもの健やかな成長はあり得ない。

しかし、実際のところは、僕らの実感としては、学校>家庭>地域という関係になっている。

僕流にいえば【学校の教育独占体制】あるいは【学校の教育丸抱え体制】(われわれがこの体制を望んだわけではないが……)である。

このバランスの悪さが日本の教育危機の元凶なのだ。

教育独占、教育丸抱え、学校は、社会の求めに応じ、何でもかんでも抱え込み、抱え込み、既に身動きがとれない状況に陥っている。

たとえば、理科の教師は肝心要のあすの授業における実験の準備に割く時間も見出せないくらいに、授業以外の仕事を抱え込み——もうパンク寸前、いや、既にパンク状態だ。

学校の教育力は、世間の人が想像する以上に、低下している。

また、学校が(好むと好まざるとにかかわらず)本務の授業以外のことを、どんどん抱え込んでしまうものだから、当然のこととして、家庭の教育力、地域の教育力も低下していく。

このバランスの悪さを改善することなしに、どんな教育力向上施策——たとえば自己申告・業績評価など人事考課制度としての教員評価、不適格教員への厳格な対応、教員免許更新制、報酬等の改善……等々——を打ち出しても、ほとんど効果はあがらない。

逆に、バランスさえよくなれば、日本の教育はまだまだだいじょうぶだ。

日本の学校はまだまだ力を持っている。

日本の家庭はまだまだ力をもっている。

日本の地域はまだまだ力をもっている。

★本校の【重点施策?bQ】=「学社連携・融合=学校・家庭・地域が協働できる教育システムづくりをめざし、サムライ小・中PTAを核にサムライネット事業を推進します〈教育コミュニティづくり〉」は、学校・家庭・地域の3者が連携・融合・協働して、それぞれの教育がバランスよく行われる教育環境を創り出すことをめざしている。

いつも、いつも、くりかえし、くりかえし、もう耳にタコ!!!……といわれるくらい、くりかえしていることだが、ここで念のために、もう一度、くりかえす!

【連携・融合・協働】というとき、僕らがいちばん気をつけなくてはいけないのが、これには、実は、粗く、【2つの発想】がある……ということだ。

【1】ひとつは【支援タイプ】=「学校が多くの荷を抱え、苦しそうだから、家庭や地域で支援してやろう、応援してやろう」という発想。

【2】もうひとつは【分担タイプ】=「学校が多くの荷を抱え、苦しそうだから、家庭が引き受けるべきは家庭に、地域が引き受けるべきは地域に、適切に分担しよう」という発想。

2つは似て非なる発想である。

「支援」も「分担」も連携だから、一見、似ている。

しかし、【支援タイプ】は学校が荷を抱えたままであるのに対して、【分担タイプ】はこれを改めようとする。

本校の【重点施策?bQ】=「サムライネット事業〈教育コミュニティづくり〉」が、【分担タイプ】をめざしていることはいうまでもない。

★視察当日、僕の割り当て時間は30分。

25分間語って、残りの5分間、サムライ小の教職員とともに質疑を受けるつもりだった。

しかし、ここが【改革の本丸だ】という気持ちが強く、熱くなりすぎ、29分間も語ってしまった。

4分間のオーバー。

いや、4分間というのは、もう「オーバー」とはいえない。

脱線だ。

破壊だ。

暴力だ。

ホンマ、みっともない。

質疑の時間をぶちとばしてしまったことと、待機していたサムライ小の教職員には、ほんとうに申しわけないことをしたと、猛省している。

★昨日の記事と同様、手元にある「アンケート」から、いくつかピックアップして紹介する。

それこそ超大甘コメントなので、はずかしいのだが、思い切ってアップする。

超大甘とはいえ、○○県○○町で、教頭の職にあり、日々、実践されている方々なので、見るべきところはきちんと見ていただいていると感じた。

☆【アンケート記述】

☆【アンケート記述1】

《社会教育主事経験者です。

公民館長研修会を企画したとき、学社連携・融合をテーマに、こちらのサムライ公民館長さんを講師にお願いしたことがあります。

きょう、その地区で、生の実践、そして新しい事業の展開について学んだことはたいへん有意義でした。》

☆【アンケート記述2】

《ご説明の一つ一つが心に響き、とても参考になり、勇気もいただきました。

PTAを核にして、小中の連携、地域との連携を具体的に実践していくことの大切さを学びました。

家庭や地域とのコーディネーターとしてがんばりたいと思います。》

☆【アンケート記述3】

《サムライネットの情報発信力(インターネット発信・情報誌発行・回覧板活用・ポスター等々)に感心した。》

☆【アンケート記述4】

《実践されていることに、生涯学習の基本理念に裏づけられた教育への熱意を強く感じました。

わたし自身、社会教育主事として12年ほど行政職にありましたので、きょうのお話がとても心に響きました。

特に、現在、PTA役員によるコーディネートグループを、特定の立場の人に限定することを避け、PTA会員、地域の人々にひろげようとする方策に敬意を表したい。》

☆【アンケート記述5】

《学社連携・融合といった何かを特別に立ち上げようとするのではなく、小中連携を基盤に学校・家庭・地域をトータルにとらえ、バランスをよくしていこうという考えに非常に感心した。

力説された「連携・融合には2つの発想がある」にはドキンとした。》

☆【アンケート記述6】

《立ち上げの苦労から、実際にどのような効果があったのかがとてもよくわかりました。

熱意が感じられる発表でした。》

★ウソでも、「勇気」とか「熱意」とかの語がうれしい。

当日語った部分は、サムライネット事業の第1ステージだ。

機会があれば第2ステージ、第3ステージ(←教育改革の本丸)を聞いていただきたいと思っている。

こちらこそ「勇気」を与えていただき、心より感謝している。

来校された、黒っぽいスーツ姿の、○○町小中教頭会18名の方々の前途に明るい光が射すことを願っている。

★ さらに詳細な情報は 僕のホームページへ!