この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。

新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

広告

posted by fanblog

2015年01月28日

★教育課程編成会議・【研修(修業)】論議の【つづき】

にほんブログ村

◆【再び疾駆

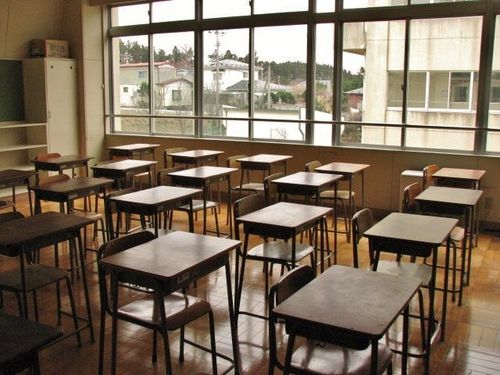

★画像=志賀直哉旧居 (奈良市高畑)

◆【学級通信】 ——★教育課程編成会議・【研修(修業)】論議の【つづき】。

〈前回〉

【1】研修の内容は【授業技術】に限定。

【2】【模擬授業】方式を継続。

〈つづき〉

【3】すぐ上達する技術と、なかなか上達しない技術——前回の「デット・ポイント」の補足として。

本校に《授業力向上の5原則》がある。

(1)=授業の目標、ねらいを明確にする。

(2)=指示・発問は全員に、短く限定して述べる。

(3)=達成状況を確認して授業を進める。

(4)=1人1人のがんばりに気づき、認める。

(5)=全員に50分間の学習活動を保証する。(授業力向上の5原則、以上)

この「5原則」を「すぐ上達する技術」と「なかなか上達しない技術」とに分類すると——

経験的に、(2)と(3)は「すぐ上達する」。

しかし、(1)と(4)は高段の技。

一朝一夕には上達しない。

デット・ポイントの連続だ。

(5)は奥が深い。

高度な授業設計力が要求される。

新年度は、(1)(4)(5)に重点を置く計画だ。

【4】模擬授業の中味。

模擬授業の中味——すなわち、教科&領域・ジャンル・対象学年・授業の位置(「模擬授業10分」の50分間全体の位置)等——は、授業者本人が決めるのか?

それとも学校課題——例=【3】で述べた「5原則」の(1)(4)(5)等——に応じるのか?

学校課題に応じる【模擬授業のパート化】は、ここ2、3年、常に課題としてあげられているものの、なかなか実現しない。

本校に模擬授業研修が定着したのは、中味は授業者本人が決める……指導案は不要……と、【軽いノリ】でやってきたからだ。

学校課題に応じた、模擬授業の【パート化】となると、グッと重くなる。

今回の論議では「どちらでも可」。

研修部の、授業者の力量と学校課題のコーディネート力に委ねられた格好だ。

あいまいな結論だ。

しかし、急な切り替えは得策ではない。

【軽いノリ】の中に【パート化】すぺく【授業技術】を見いだし、意味づけていくという、ねばり強い戦術が必要だ。

★教育課程編成会議・【研修(修業)】論議は、きょうはこれで終わる。

【つづき】は次号で。

これまで、僕の記事(【再び疾駆〈憧れ・諦め・幻滅・自棄・絶望〉MEMO】+【学級通信】)の字数は、1回につき、平均して2500字程度だった。

これを1000字程度にしようと思っている。

スパッとまとめる修業が必要だ。

まだ未熟だから、1000字でうまくまとめられない。

1000字で終わろうとすると、尻切れトンボになってしまう(ノ△・。)。

今回は約1500字。

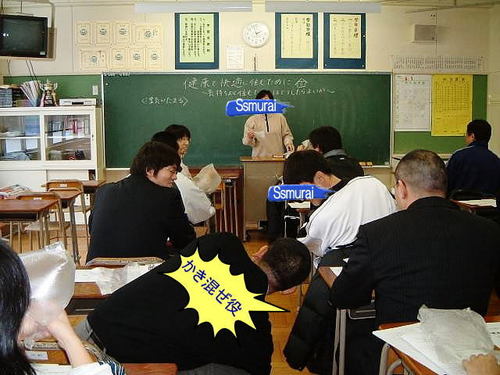

★画像=桐谷T(家庭)の模擬授業(冬期休業中実施の模擬授業大会から)

(1)授業の冒頭、生徒のアンケート(我が家の住みにくさワースト4)を説明するとき、聞く側に対して、【参加】させる工夫がなされていた。

「聞く」活動を、どう【短い作業】の連続に転換できるか(《授業力向上の5原則》の5)は本校全体の課題である。

いい【パート練習】になった。

(2)生徒に、手にビニール袋をつけさせる場面の指示・説明は、さすがに実技教科のプロだと感心した。

また、「書くことが決まったら、ビニールを外しましょう」という指示もすばらしい。

(3)手にビニール袋をかぶせた段階で、生徒役(授業かき混ぜ役)の安代Tが「あぶらっぽい」と騒いでいた。

その制し方が適切。

★ さらに詳細な情報は 僕のホームページへ!

2014年12月01日

★保護者の授業評価!想定外のきびしさ!次回はその【激励・応援】に応えよう

にほんブログ村

★先日の日曜参観日に——

授業中の

子どもの姿を

ありのままに観て

その【子どもの育ち】に対する

【保護者の方々の実感】にもとづき

【授業アンケート】にこたえてもらった。

子どもの姿を

ありのままに観て

その【子どもの育ち】に対する

【保護者の方々の実感】にもとづき

【授業アンケート】にこたえてもらった。

★まず、下記の数値のひとつひとつから、保護者のみなさまの、サムライ中教師に対する激励的、応援的な【あたたかい視線】を感じる。

涙がでるくらいうれしい。

と同時に、保護者の眼の【確かさ】、あるいは【厳しさ】も感じる。

数値を冷静にみると、僕らは【アマチュア】ではないが、まだ【プロ】より【アマ】に近い存在というべきかもしれない。

自由記述欄のcommentからもそれを感じる。(ただし、「comment」は、ここではその性質上、割愛せざるをえない。諒とせられよ。)

その上で(commentの内容も含めて)僕の粗い感想をいくつか列挙する。

【1】やはり、5が4を上回る項目が一つもなかった。

【凡庸】な結果だ。

残念といえば残念。

当然といえば当然。

まだまだ修業不足だ。

?bP「目標・ねらい」は、あと一歩だった(もう少しで5が4を上回る)……ようにみえるが、これは違う。

保護者はたぶん、指導者が授業のはじめに黒板に大書した「50分間の授業の目標」に反応したのだと思う。

この質問は、その大きな目標にアプローチするための具体的な作業・活動段階の、小さな「目標・ねらい」が対象になっている。

これがしっかりしていると、途中から教室に入っても、2〜3分間、授業を観ていれば、今、なにをねらいに活動しているかが、ハッキリ、クッキリと、わかる。

よく出される例だが、「教室をきれいにします。ゴミを10個ひろいなさい」は最高だ。

この「教室をきれいにします」という部分が、子どもを知的に育てる。

その都度、指導者は、しっかりと、かつ、短く、スパッと語らなくてはいけない。

高段の技が要求される。

僕らはまだダメだ。

あとの【4】で述べる、質問「?bX」、「?bP0」に対する評価の低さと表裏一体の関係にあると考えている。

さらに修業を積み重ね、次回は、小さな「目標・ねらい」によって、グングン、知的に育っていく子どもたちの目の輝きを見ていただくつもりだ。

【2】?bR「指示・発問・説明」が高い評価を受けた。

指導力向上に励んだ結果だと喜んでいる。

【3】予想したことだが、?bV「教師は生徒の発言をよく聞き、ほめたり、はげましたりしていましたか?」と?bW「教師のはげましで生徒がやる気になっていると感じられる授業でしたか?」については、厳しい評価だ。

僕らには難関である。

ひとりひとりを評価する短いことばを40種類、50種類ともっていて、瞬間、瞬間、ポンポンと発することができる教師をめざしたい。

ほんの一言が、生徒を生かし、よりよく変えていく。

次回は、「教師のはげまし」で、よりよく変わっていく子どもたちの姿を見ていただくつもりだ。

【4】?bX「学習意欲を引き出す学習活動の工夫ができている授業でしたか?」、?bP0「生徒は、興味をもち、意欲的に学習に取り組んでいましたか?」は——

サムライ中の《授業力向上の5原則》

(1)=授業の目標、ねらいを明確にする。

(2)=指示・発問は全員に、短く限定して述べる。

(3)=達成状況を確認して授業を進める。

(4)=1人1人のがんばりに気づき、認める。

(5)=全員に50分間の学習活動を保証する。(授業力向上の5原則、以上)

この(5)に対応する質問だ。

輪郭がクッキリとした作業場面の設定。

ひとりひとりの子どもが生き生きと、目も、耳も、手も、足も、口も、頭も、フルに回転させ、「おもしろい!」と熱中する知的で楽しい授業の創出。

サムライ中の【最力点】だ。

くわえて、このクッキリとした【作業】を、【家庭学習】につなげるというねらいもある。

この評価が、想定外に低い。

ショックである。

★最後のショックが大きく、まとめのことばもない。

しかし、2点ほど「次回は……」と決意を述べたように、僕らがこれから鍛えなくてはならない点は明確になった。

【授業評価】に真摯に取り組んでくれた保護者に心より感謝申しあげる。

★数値的なデータ結果。(校内全体あるいは教師個人による分析は現在、研修部を中心に取りまとめ中)

表中の〈基準〉は——

5=とてもそう思う

4=そう思う

3=どちらともいえない

2=そう思わない

1=まったくそう思わない

表中の数字は%

数日後、わかりやすいグラフにするので、今はこれでしんぼうしていただきたい。

(1)授業の目標やねらいがわかる授業でしたか?

5=39 4=42 3=18 2=1 1=0

(2)生徒が十分に理解していると感じられる授業でしたか?

5=31 4=46 3=20 2=3 1=0

(3)生徒にとってわかりやすい指示や問い、説明がなされている授業でしたか?

5=31 4=52 3=16 2=1 1=0

(4)生徒は教師の話をよく聞き、授業に集中していましたか?

5=35 4=48 3=15 2=2 1=0

(5)教師は生徒がわかっているかどうかを確認しながら授業を進めていましたか?

5=31 4=48 3=20 2=1 1=0

(6)生徒が自分の進度や理解を確かめながら学習に取り組んでいましたか?

5=21 4=49 3=29 2=2 1=0

(7)教師は生徒の発言をよく聞き、ほめたり、はげましたりしていましたか?

5=25 4=47 3=25 2=2 1=1

(8)教師のはげましで生徒がやる気になっていると感じられる授業でしたか?

5=23 4=41 3=32 2=3 1=1

(9)学習意欲を引き出す学習活動の工夫ができている授業でしたか?

5=28 4=49 3=22 2=1 1=0

(10)生徒は、興味をもち、意欲的に学習に取り組んでいましたか?

5=29 4=47 3=20 2=3 1=1

★ さらに詳細な情報は 僕のホームページへ!

2014年11月26日

★お父さん、中学の授業ってスゴイよ。一度見にきて!

にほんブログ村

★さっき、DAKA古書店跡で段ボール箱に詰められた、古い絵本を整理していたら、この『ごろりん ごろん ころろろろ』に出てきた。

【〈うさぎさんが テーブルをつくりました。

みんなで つかえるように、まるい かたちに つくりました。

「さて、この テーブル、どこに おこうかな。」】

……と、くるまにのせて、はこんでいるところだ。

うさちゃんの表情がいい。

教育における僕の「理想のこども像」だ(^_^)v。

このブログ「odakasanの学級通信」のマスコットキャラクターにしたい。

★プロ教師修業シリーズ・リンク集

★プロ教師の資格!夕食時「お父さん、中学校の授業ってスゴイよ。一度見に来て」と言わせられるかどうか?

★ プロ教師・乱氏Tの授業!テンポのよい指示と発問!

★プロの技術の修得法!技術は見え見えで使う!「わかっていても打てない」ところまで磨く

★プロ教師の褒め方!どんどんほめる!「いいね」にしても5通り10通り。多彩な言葉がけが人を変える

★模擬授業開きは公民・サザエさん一家の系図〜転入教員へのデモンストレーション〜

ふなっしーグッズ売り場はこちら

★ さらに詳細な情報は 僕のホームページへ!

2014年11月17日

★国語のウィンターワークに魂がグラグラ! ページをめくると「おお! 富嶽百景だ!」

★2学年・国語科担当の

今江田Tの机の上に

「ウィンターワーク」の見本が

数冊

のっている

こういう問題集に掲載された

いわゆる「名作」で

人生を変えられた経験を持つ僕は

これに鋭く反応!

今江田Tの机の上に

「ウィンターワーク」の見本が

数冊

のっている

こういう問題集に掲載された

いわゆる「名作」で

人生を変えられた経験を持つ僕は

これに鋭く反応!

すぐそばに若い理科担当の福士Tがいた。

僕「僕は受験用の問題集を読んでいるうちに文学にひかれだした人間だから、こういうワークブックを見ていると、魂がグラグラするよ……」。

福士「わたしも試験の問題文がおもしろいので、試験のあとでその本を買ったことがあります……」

理科教師らしくない、うれしいことを言うではないか!

★そのうちの一冊を手に取る。

ページをペラペラ、めくると——

十一月にはいると、もはや御坂の寒気、堪へがたくなった。

茶店では、ストーブを備えた。

「お客さん、二階はお寒いでしょう。お仕事のときは、ストーブのそばでなさったら。」と、おかみさんは言うのであるが、私は、人の見ているまえでは、仕事のできないたちなので、それは断った。

おかみさんは心配して、峠の麓の吉田へ行き、炬燵をひとつ買って来た。

私は二階の部屋でそれにもぐって、この茶店の人たちの親切には、しんからお礼を言いたく思って、けれども、もはやその全容の三分の二ほど、雪をかぶった富士の姿を眺め、また近くの山々の、蕭条たる冬木立に接しては、これ以上、この峠で、皮膚を刺す寒気に辛抱していることも無意味に思われ、山を下ることに決意した。……

「おお! 富嶽百景だ!」

隣にいる福士Tのことは忘れて、声に出してしまった。

ここでやめておけばいいのに、設問をみる。

こういうワークの設問はみてはいけない……と自分に言い聞かせているのに、やはり職業柄、みてしまう。

対抗意識が燃え上がるのだろう(*^_^*)。

山を下る、その前日、私は、どてらを二枚かさねて着て、茶店の椅子に腰かけて、熱い番茶をすすっていたら、冬の外套着た、タイピストでもあらうか、若い知的の娘さんがふたり、トンネルの方から、何かキャッキャッ笑いながら歩いて来て、ふと眼前に真白い富士を見つけ、打たれたように立ち止り、それから、ひそひそ相談の様子で、そのうちのひとり、眼鏡かけた、色の白い子が、にこにこ笑いながら、私のほうへやって来た。

「相すみません。シャッター切って下さいな。」

私は、へどもどした。

私は機械のことには、あまり明るくないのだし、写真の趣味は皆無であり、しかも、どてらを二枚もかさねて着ていて、茶店の人たちさへ、山賊みたいだ、といって笑っているような、そんなむさくるしい姿でもあり、多分は東京の、そんな華やかな娘さんから、はいからの用事を頼まれて、内心ひどく狼狽したのである。

けれども、また思い直し、こんな姿はしていても、やはり、見る人が見れば、どこかしら、きゃしゃなおもかげもあり、写真のシャッターくらい器用に手さばき出来るほどの男に見えるのかも知れない、などと少し浮き浮きした気持も手伝い、私は平静を装い、娘さんの差し出すカメラを受け取り、何気なさそうな口調で、シャッターの切りかたをちょっとたずねてみてから、わななきわななき、レンズをのぞいた。

まんなかに大きい富士、その下に小さい、けしの花ふたつ。

ふたり揃ひの赤い外套を着ているのである。

ふたりは、ひしと抱き合ふように寄り添い、きっとまじめな顔になつた。

私は、おかしくてならない。

カメラ持つ手がふるえて、どうにもならぬ。

笑いをこらえて、レンズをのぞけば、けしの花、いよいよ澄まして、固くなっている。

どうにもねらいがつけにくく、私は、ふたりの姿をレンズから追放して、ただ富士山だけを、レンズいっぱいにキャッチして、富士山、さようなら、お世話になりました。

パチリ。

「はい、うつりました。」

「ありがとう。」

ふたり声をそろえてお礼を言う。……

★メインの設問、傍線6「二人の姿をレンズから追放して、ただ富士山だけを、レンズいっぱいにキャッチして」とあるが、富士山だけを写した理由として最も適当なものを次から選び、記号で答えなさい。

解答をみると、正解は「女性たちにねらいが定まらないうちに、『私』の関心が富士山に移っていったため」となっている。

私はおかしくてならない。

カメラ持つ手がふるえて、どうにもならぬ。

笑いをこらえて、レンズをのぞけばけしの花、いよいよ澄まして、固くなっている。……

この直後、「私」の心が、ガラリと変化する。

問題作成者はこの変化がまったく読めていない。

また、当然のこととして、その前段階の「私」の自己認識の変化、すなわち——「私」=「機械に明るくない」「山賊」「むさくるしい姿」→「きゃしゃなおもかげもあり、写真のシャッターくらい器用に手さばき出来るほどの男」も読めていない。

「私」は、「二人の姿」をレンズから追放すると同時に、「きゃしゃな」自分をも追放するのだ。

いや、正確には「きゃしゃな」自分を追放した瞬間、「二人の姿」をもレンズから追放するのだ。

中学生には、中学生が「ひゃあぁぁぁ〜!」と声をあげるくらいの、もっと魂を揺さぶる設問をぶっつけないと、アカンよ。

★画像=DAKA古書店片隅。

このホームページ、あるいはブログの拠点だ。

この「拠点」に、もう少し、なんといったらいいか……ま、リアルな活気がほしいと思い、今度、ホームページの右サイドに【DAKA本通り商店街】を設置した。

商店はぜんぶ、現在、実際に営業中。

取引も可能だ。

【商店街】とこのHPがともに元気になっていけばいいなぁ〜と思っている。

【DAKA本通り商店街】をよろしく!

★さらにリアルな情報は、ぜひ! 僕のホームページへ!

2014年11月16日

★社会科・理科・数学科など他の【いい授業】が、僕の【ひどい授業】を支えている

★子どもたちが受けている授業が「いい授業」なのか? どうか?

学校は絶えずチェックしなくてはいけない。

サムライ中の場合は、どうしているのか?

方策を粗く3点述べる——

【1】1点目は、【修業システム】だ。

本校の修業計画は——

A=教科部会内の研究授業

B=○○Tの授業を観る会

C=保護者参観日の授業(保護者評価実施)

D=模擬授業

これらを合計して150回以上やることになっている。

150回の修業機会=教師が腕を上げて「いい授業」ができるようになる機会であると同時に、はっきりいうと「いい授業ができる教師であるかどうか?」のチェック機会でもある。

【2】2点目は、いい授業かどうかの評価の観点だ。

サムライ中には、教師用の【授業力向上の5原則】と生徒用の【学力向上の5原則〈註1〉】がある。

《授業力向上の5原則》

?bP=授業の目標、ねらいを明確にする。

?bQ=指示・発問は全員に、短く限定して述べる。

?bR=達成状況を確認して授業を進める。

?bS=1人1人のがんばりに気づき、認める。

?bT=全員に50分間の学習活動を保証する。(授業力向上の5原則、以上)

この「5原則」に沿って修業し、教師の腕を上げる。

と同時に、この「5原則」がいい授業かどうかの評価の観点になる。

あえて言い切る——「いい授業」とは、本校の教師用・生徒用〈註1〉の「5原則」に即した授業のことだ。

【3】3点目は、簡単にいえば【巡回】だ。

学級担任は、自分の学級の子どもが、「いい授業」を受けているかどうかを自分の目でチェックすべきだ。

学年主任は、自分の学年の子どもが、いい授業を受けているかどうかを自分の目でチェックすべきだ。

教室に入って観てもいい。

廊下から観てもいい。

他の主任(校長・教頭・教務主任・研修主任等も含む)も同じだ。

授業の【巡回】は、問題点を早期に発見し、具体的な手立てを検討する上で、きわめて重要だ。

★もうひとつ、気をつけなくてはいけないのが、「いい授業」と「いい授業とはいえない授業」との関係だ。

教師1年目の僕の授業(国語)は、とても授業といえるようなものではなかった。

でも、驚いたことに学力は高かった。

当時の僕は内心「僕もたいしたもんだ」と思っていた。

しかし、それはまったく違う。

他の社会・数学・理科・英語・音楽・美術・技術家庭・保健体育の、それこそ「いい授業」「名人級の授業」が、僕のひどい「国語」を支えていたのだ。

僕の経験からいうと、「いい授業」が50%でも学校や学年が荒れるということはない。

50%の「いい授業」が、「いい授業」とはいえない、残りの50%の授業を支えている。

だから、ぼんやりみていると、学校・学年全体としては、安定しているようにみえる。

でも、「いい授業」が40%に減ると、やや不安定に。

30%にまで落ち込むと、もう——要するに30%で70%は——支えきれず、だれの目にもはっきりと荒れの兆候が見えるようになる。

今、自分の学校・学年は、どういう状況にあるのか?

「いい授業」が——

100%なのか?

90%なのか?

80%なのか?

70%なのか?

60%なのか?

50%なのか?

50%の場合は、すぐ隣に学校危機がある。

チェックの結果、ダメだとなったら——ま、いい授業が90%なら、残りの10%を——絶対にいいかげんに済ませない。

「10%」を見過ごさないで、10%に対して、組織として具体的な手だてを検討する。

いい授業は転移する。

しかし、悪い授業も転移する。

いい授業を転移させると、いい学校になる。

日本一の学校になる。

学校・学年経営のおもしろいところだ。

〈註1〉=サムライ中の生徒用「学力向上の5原則」〈力のある生徒への道〉

?bP=授業の目標やねらいをしっかりとつかもう。

?bQ=話し手にへそを向けて聞こう。

?bR=正しい発声をし、適切な声量で発言しよう。

?bS=ノートは速くていねいに書こう。

?bT=作業・活動に素早く取り組もう(学力向上の5原則、以上)

★よりリアルな情報は 小高進の公式ホームページへ ★

2014年11月14日

★乱氏Tといっしょに須藤Tの学活の授業(1年3組)を参観〜やわらかく・メリハリがきき・リズムがある語り〜

★教師にとって

授業の教室は舞台だ。

その舞台の裏で毎日

せっせと授業を記録し、

A4判用紙2枚(2000字)に

まとめ発行していきたい。

発行したものを「読む人々」が

「観客」だと考えると

僕はいわば

「教室」という「劇場」の

【座付作者】ということになる。

これまでもポツポツとは発行してきた。

でも、ポツポツとではダメなのだ。

ポツポツと発行する「スタイル」は

僕のうちに既にできている。

しかし、毎日せっせと発行しつづける「スタイル」はできていない。

今年度じゅうに完成させたいと思っている。

うれしくても、悲しくても、せっせと発行しつづける。

発行しつづけることによって、教育の課題を乗りこえていく。

授業の教室は舞台だ。

その舞台の裏で毎日

せっせと授業を記録し、

A4判用紙2枚(2000字)に

まとめ発行していきたい。

発行したものを「読む人々」が

「観客」だと考えると

僕はいわば

「教室」という「劇場」の

【座付作者】ということになる。

これまでもポツポツとは発行してきた。

でも、ポツポツとではダメなのだ。

ポツポツと発行する「スタイル」は

僕のうちに既にできている。

しかし、毎日せっせと発行しつづける「スタイル」はできていない。

今年度じゅうに完成させたいと思っている。

うれしくても、悲しくても、せっせと発行しつづける。

発行しつづけることによって、教育の課題を乗りこえていく。

★11/13 2時間目、乱氏Tといっしょに須藤Tの学活の授業(1年3組)を参観した。

以前にも紹介したが、本校では、全教員がひとつの教室に参集して授業を観るという設定はない。

研究授業は、教科部会でやるか、「○○Tの授業を観る会」というカタチでやるかの2本立てだ。

本日は後者だ。

空き時間の教員が参観する。

放課後、15分間、研究協議の場を設定する。

協議に参加できない場合は「授業評価票&メモ」を提出する。

他には、保護者参観日の授業と、模擬授業がある。

これら、教科部会の授業、○○Tの授業を観る会、保護者参観日の授業、模擬授業を合計して年間150回以上というのが、本校の修業計画だ。

なお、全教員が参集するカタチも得るものが多い。

しかし、他教室の生徒が自習になる。

安全管理上、教育課程管理上、これは絶対に考えられない。

本日の授業の題材名は「自分の特徴を知ろう」(3時間計画のうちの2時間目)。

エゴグラム(←この検査の説明は省略する。ご存じない方はインターネットで検索をかけて調べてみてほしい)を使い、自分で思っている「自己」と他者からみられている「自己」の相違から、自分を分析し、さらに高めるために必要なことを考えよう……という授業だ。

★いい授業だった。

僕は今は【座付作者】だが、元々は舞台の上の【授業者】だ。

だから、参観していると、カラダが自然に反応する。

マズイ授業だと、フリーズする。

ドドドッ〜と、汗が吹きでる。

この点、きょうの須藤Tの授業は、参観していて——そのとき自分のうちに浮かびあがったことばをそのまま記述するとすれば——自分の精神が心地よいリズムで歩行&ダンスしているのがわかった。

今、手元に『教務通信57号(文責 乱氏)』がある。

ここでも、今回の授業が取り上げられている。

——「発問・指示等の基本が基準レベルを超えているので授業が安定している」

——「教師の表情がよい。笑顔がすばらしい。生徒の表情もとてもよく、楽しい雰囲気で授業が行われていた」(乱氏)とある。

僕の感覚を裏付ける記述だ。

「発問・指示等の基本が基準レベルを超えている」の具体例として、

?@作業内容、作業時間&作業開始等の指示が的確だ。

?A「達成状況をきちんと確認している(乱氏)〈教57〉」。

挙手の数え方も、「1(人)、2、3、4」ではなく、2人ずつ、「2、4、6」と数えるために速い。

?B「終わった人は、グラフを……」と次の課題を提示し、空白をつくらない工夫をしている。

★もう1つの要素が「語り」だ。

「語り口調がやわらかで聞きやすい(国士舘T)〈教57〉」。

同感である。

夏期休業中の模擬授業大会では、声質がやや高く、かつ大きいという印象を受けた。

でも、きょうは、かなり抑えられている。

やわらかい。

かつ、メリハリがきき、リズムがあった。

発表する生徒に対する感謝、ねぎらい、感動のことばも自然だ。

そして、「あの〜」「えぇ〜ッと」などは一切ない。

ふと一瞬、授業の名人、野口芳宏氏の語りが僕の頭をかすめた。

また〈授業の展開前半〉自分がよいと思っている点をチェックカードに書かせる場面で、「はい、1分たちました。まだ書いている人がいます。書きあげた人は手を置いて……もう少し待って」という指示を出すとき、通常よりぐっと声量を落としている。

これだと作業を継続している生徒はほとんど気にならない。

★課題を2点。

1つが「青い山脈型授業」に流れることだ。

〈教57〉にも同じ指摘がある。

(断っておくが、青い山脈型がすべて悪いとは思わない。青い山脈型でいい場面もある。)

導入の場面だった。

まず、(1)生徒に教師(=須藤T)のよい点をあげさせる。

→(2)そのあと教師自身が自分でよいと思っている点をあげる。

→(3)この2つを比較して、自分が思っている自己と他者からみられている自己に相違があることを気づかせる……という場面(2分間)だ。

須藤Tは、ここを、いわゆる青い山脈型でサラッと流したのだが、もっと鮮明に「違い」を印象づける工夫が必要だ。

くわえて、もっと確実に生徒全員に「参加(作業)」させる保証の手立てが必要だ。

僕だったら「わたしが自分でよいと思っている点」を3つ書いた張り物を用意し、黒板に伏せておく。

生徒には30秒間考えさせたあと、列指名などで発表させて、対比し、「違い」を鮮明にする。

★課題の2つ目が、生徒が主役になる場面が一度もなかったことだ。

もちろん教師が主役でいいし、授業は教師が主役でなければならないと、僕は考えている。

だが、その教師が主役という枠の中で、生徒が主役になる場面をどんどん創出、開発しなければいけない。

「黒い線(自己評価)、赤い線(他者の評価)を見くらべてどう思うか?の発問に対して何人かに発表させるべきだ(葉田T)〈教57〉」は、このことを指摘している。

同じく「終末が説教みたいな感じになったが、それでいいのか?(乱氏T)」もそうだ。

作業内容の密度が高い授業なので、説明→作業→説明→作業……という流れはやむをえないが、生徒が主役になる場面を設定するとすれば、葉田T、乱氏が指摘する場面だった。

★なお、「青い山脈型授業」という語だが、僕はてっきり教育学用語として定着しているものと思っていたが、念のために今、インターネット(Yahoo!)で検索したら、僕の記事しかひっかかってこなかった。

で、簡単に説明すると——

教師が発問し、生徒が答える。

適切な答えに至るまで「ほかの人?」「ほかに?」と、くりかえし指名していくスタイルのことだ。

映画「青い山脈」にこの場面があるから、「青い山脈型」と呼ばれるようになったらしい。

今頃、こんな授業があるのか?と思う人もいると思うが、結構、あちこちの教室で見られる。

僕は、児童・生徒全員に「参加(作業)」させるべきなのに、その手立てを講じていない場面に対して、否定的に用いている。

★ さらにリアルな情報は 小高進の公式ホームページへ ★

2014年11月09日

★【お好み焼き・道とん堀】でプロ教師修業「ポンポコポ〜ン!」〈担任odakasanの学級通信〉

★勤務先・サムライ中からの帰りに、乱氏Tと【お好み焼き・道とん堀】に寄った。

山傘を被り徳利を下げたタヌキの横に立ち、暖簾をくぐると、スタッフの「いらっしゃいませぇ〜、ポンポコポ〜ン! ポンポコポ〜ン!」という声が、あちらこちらから、こだまのように響いた。

「ポンポコポ〜ン!」は、乱氏Tと僕が座敷に腰をおろすまでつづいた。

返事も「ありがとうございます! ポンポコポン!」

徹底している(*^_^*)。

「これはおもしろい、学校で使えるなァ!」

と乱氏Tが大喜び!

★僕らのサムライ中は【教師修業】の中学校だ。

今年度の修業の重点=【授業力向上の5原則・?bS=1人1人のがんばりに気づき、認める】を究める【註1】。

「いいですね」とほめるにしても、5通り、10通り……。

「すごい」だって、5通り、10通り……。

ひとりひとりをほめる(評定する)、短い言葉を、30種類、いや、40種類、50種類と用意する。

それを瞬間、瞬間に、ポンポンと発する教師をめざす。

★乱氏Tの発言「これはおもしろい、学校で使えるなァ!」の解説(=乱氏Tの頭の中)。

「ポン!」=いい!

「ポンポコ!」=すごい!

「ポンポコポ〜ン!」=最高!

これを社会科の授業でやろうと考えているにちがいない。

★道とん堀はメニューが豊富だ。

僕にはイメージできないものもあった。

「ネギ爆」か「モダン焼きミックス」か迷って「ネギ爆」。

乱氏Tは「豚吉」。

画像付きのド派手なメニューのわりに、味は素朴。

キャベツの使い方が新鮮。

関東地方出身の女優さんが、ほぼ完璧にマスターした「大阪弁」といった感じの、きりっとした魅力がある。

【註1】サムライ中の〈授業力向上の5原則〉

?bP=授業の目標、ねらいを明確にする。

?bQ=指示・発問は全員に、短く限定して述べる。

?bR=達成状況を確認して授業を進める。

?bS=1人1人のがんばりに気づき、認める。

?bT=全員に50分間の学習活動を保証する。(授業力向上の5原則、以上)

★ さらにリアルな情報は 小高進の公式ホームページへ ★

2014年04月02日

★《僕の経験的な提案》→こうすれば「親子関係」はやり直せる!→「子育ては」やり直せる!

★子どもの心を捉えているものが

ゆっくりと動き出し

言葉に転換され

外に出てくる

その長い、長い過程を

共にできるだけの器量が

僕にあるか?

ゆっくりと動き出し

言葉に転換され

外に出てくる

その長い、長い過程を

共にできるだけの器量が

僕にあるか?

子どもの隣で、いっしょに困ってやる。

子どもの心をとらえているものがゆっくりと動きだし、ことばになる長い長い過程を共にする、その覚悟があるか?

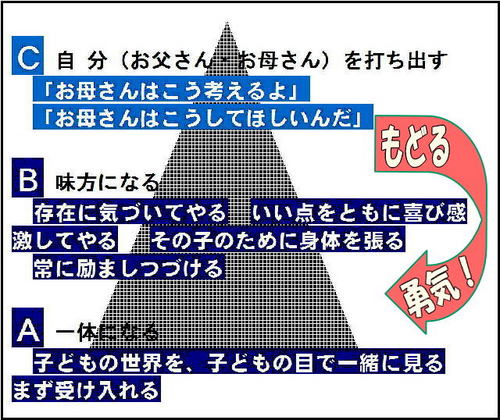

★子どもへの接し方(指導)が、(上の図の)【A>B>C】と、ピラミッド形になっているかどうか?

「常に点検しよう!」

と、ここ、10年くらい、僕は、僕自身に、いつも、いつも、言いきかせている。

これがなかなかむずかしい。

先日の朝も——その1年の女子生徒と僕のあいだには「A」の層も「B」の層も形成されていない……いきなり「C」(僕の考えをぶっつける)は効果がないとわかっているのに——頭髪(触角ヘアー)のことでカミナリのように叱ってしまった。

★もう一度、このカウンセリングの【A>B>C】について確認しよう。

【C】=子どもに対して自分(親&教師)の考えを打ち出す。

「お母さんはこう考えるよ」

「お母さんはこうしてほしいんだよ」

【B】=子どもの味方になる。

「存在に気づいてやる」

「いい点をともに喜び感激する(←どこかの外国人みたいに*^_^*! 日本人はこれが徹底的にヘタ)」

「つねに励ましつづける(←日本人はこれも徹底的にヘタ)」

【A】=子どもと一体になる

「子どもの世界を子どもの目でいっしょに見る(隣に黙ってゆったりといるだけでいい)」

「そうか、そうか……と、まず受け入れる」

(1)くりかえしになるが、いきなり「C」とか、あるいは「C」だけというのは、ほとんど効果がない。

その子どもと自分(親&教師)とのあいだに、Aの部分・Bの部分が形成されているかどうかを、まず、チェックしよう。

僕の恥ずかしい体験だが

——「僕はCだけでやる。」

——「ベタベタするのはキライだ。」

——「僕は毅然とやる。」

と、いい気になっていた時期がある。

哀しいことだが、それは、けっして短い期間ではなかった。

僕の教育思想が未熟だったのだ。

Aの部分・Bの部分についての認識がまったくなかった。

それでも何とかやれたのは——いや「やれた」とはとてもいえないのだが——他のベテラン教員が、僕の分まで、Aの部分・Bの部分を形成してくれていたからだ。

そのことに気づくまでに、僕の場合、かなりの時間がかかった。

(2)昨年、1学期の始業式が始まる直前のことを僕は鮮明に記憶している。

体育館で隊形づくりの指導をしている、安代Tが発した「まだ椅子の(高さの)調整ができていないので、座りにくいだろうが……」のことばに、僕はショックを受けた。

これ(=「座りにくいだろう」)はAの部分だ(子どもの目でみる)。

Bの部分だ(子どもの味方になる)。

僕からはスッポリと抜け落ちていた。

このA・Bのあと、安代Tは「C」=座るときの腰、手、足の位置を指導している。

瞬時に、A>B>C……をやっているわけだ。

高段の技だ。

(3)Aの部分・Bの部分では、極力アドバイスを避ける。

僕たちはついついアドバイスに走る。

そして、子どもと話し合ったと思っている。

しかし、子どもにしてみれば「なにも聞いてくれなかった」という思いだけが残る。

話を聞いてやり、聴いてやり……聴いてやり、聞いてやり……いっしょに困ってやる。

ただ困ってやる。

それだけでいい。

Cは不要!

いっしょに困る過程(時間)を大事にしよう。

これが親の役目だ。

これが教師の役目だ。

どうしてもという場合、最後の最後に、いくつか例示し、子どもに選択させる。

中学という時期の、子どもの心の底にある気持ちは、(本人にとっても、他の人にとっても)容易に言語に転換できるものではない。

中学生の心を捉えているものが、あるいは心に充満しているものが、ゆっくりと動き出し、言葉に転換され、外に出てくる、長い、長い過程を共にできるだけの、器量を自分がもっているのか?と、たえず自身に問いつづけよう。

ああ、わたしは子どもとの関係が崩れている……と感じたら——

ガッカリする必要はない。

即、【B】(=子どもの味方になる)の段階にもどり、【B】の層をぶ厚くすればいい。

あるいは【A】(=子どもと一体になる)にもどり【A】の層をぶ厚くすればいい。

【もどる】勇気と決断力があれば、子育ては何度でもやり直せる。

ただ、ひとつ、心したいのは、教師と親は違う。

教師は親ではない……ということだ。

姉でも、兄でも、先輩でも、友人でもない。

1年間限定の教科担任だ。

あるいは、1年間限定の学級担任だ。

この「わきまえ」が必要だ。

いい気になると——すなわち、親の代わりなどと思うと——かならず落とし穴に堕ちる。

(4)ノンバーバルコミュニケーション。

子どもは、話の内容もそうだが、親や教師のしぐさ、表情、姿勢、態度、語調、雰囲気と「対話」している。

口では「うるえェ〜」と反抗しながら、よく見ている。

聞き耳を立てて、よく聞いている。

だから、このノンバーバルコミュニケーションを軽く考えてはいけない。

先輩から「教師は絶対に腕組みをするな」と注意を受けたが、このことを言っているのだろう。

「切れる姿」を見せるなどもってのほかだ。

「切れることば」もそうだ。

これは人としての倫理に反する。

(5)個人面談で鍛える(←教師限定の話として)

個人面談やチャンス相談は、奥が深い。

そして、これが【教育の出発点】だ。

ずっと以前、Dr.海原純子さんと、仕事で打ち合わせする機会があった。

ほとんど、もう、向かい合った瞬間だった——彼女が一言二言話した。

ただ、それだけなのに、僕の身体からこわばりが溶けた。

これっていったいなんなんだろう?

スゴイ!と思った。

同時に、僕も相手にそんなふうに感じさせるように修業したい思った。

カウンセリング理論を学びながら、僕たちは「個人面談」をやって、やって、やり通して、中学生の心を捉えているものがゆっくりと動き出し、言葉に転換され外に出てくる長い過程を共にできるだけの、器量をゲットしたい。

その力を、徐々に学級や学年という全体に応用する。

「個人面談」ができないと、教師は、全体には語れない。

★ さらにリアルな情報は 小高進の公式ホームページへ ★

2014年04月01日

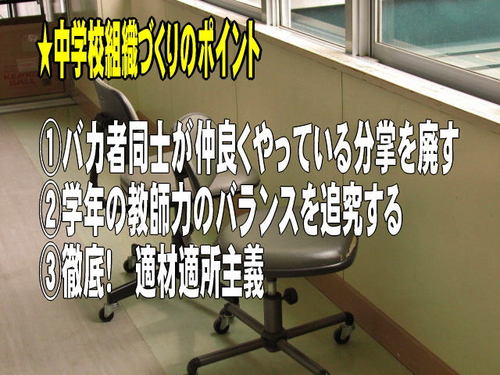

★組織づくりのポイント!(1)学年の教師力のバランス(2)適材適所主義(3)学級担任力

★組織編成のポイント

——もちろん、実際の「会議」でこれをこのままぜんぶしゃべったわけではない。

そんなことをやると、当然、僕は【消滅】の憂き目にあう。

このブログの記事に「これは実際にこのまま言った」=○

「これは言わなかった」=×

「これはこういうふうに変換して言った」=△

……というような注意記号をつけるといいのかもしれない。

ただ、今回はこういう記号はつけない。

今後、ぜひ、検討したい。)

【1】バカ者同士が仲良くやっているような校務分掌チームを廃す。

サムライ中の教職員は、

?@学年部会

?A校務分掌(総務・教務・研修・生徒指導・保健等の)部会

?B領域(道徳・特別活動等の)部会

?C教科(国語・社会等の)部会と、4つの部会に所属して仕事をする。

「?C教科」は所持免許が関係するから「どのように組織を編成するか?」とはあまり関係がないが、だれが何年生を担当するか?では「?@学年部会」と密接な関係が生じる。

これまでもくりかえしくりかえし述べてきたことだが、不作為を見て見ぬフリをし【バカ者同士】が仲良くやっているような組織を廃す。

あるいは、【賢い者同士】が牽制し合っているような組織を廃す。

組織の停滞&緩みの背後には、必ず「バカ者同士が仲良くやっている」あるいは「賢い者同士が牽制し合っている」空気が存在する。

こういう空気をぶち破らないと学校はよくならない!

教師の組織には結構、こういうのが多いから注意が必要だ。

「仲良しのバカ者同士」も困るし、「牽制し合う賢い者同士」も困るが、どちらかというと前者が困る。

「牽制し合う賢い者同士」は「バカなこと」はしないが、「仲良しのバカ者同士」は、とんでもない「バカなこと」をやらかすからだ。

ただ、こうは言っても、自分が「牽制し合う賢い者同士」や「仲良しのバカ者同士」がいっぱい存在する組織に入ったら、いったいどうすればいいのか?

つまるところ、【1対多数の激突】にならざるをえない。

相当な【覚悟】が必要だ。

この【激突】&【覚悟】はこの記事テーマから離れるので、いずれ、別記事で書く。

僕は【橋下徹大阪市長】のやり方が参考になると思っている。(「教育」の考え方そのものは、橋下氏と僕は大きく異なる。)

ま、とにかく「バカ者同士が仲良くやっているような組織&チームを廃す」姿勢でがんばっていこう!

常に真摯な姿勢!

チャレンジ精神!

本音!

プラス思考!……。

どの部会も、伸びやかな精神のつながりが生まれ、重要な価値が交換され、創造的な仕事ができる環境づくりに努めよう!

【2】3つの学年(1・2・3学年)の教師力のバランスをギリギリまで追究。

【学年部会】は、学校の経営をリアルに左右する。

自動車の運転に似ている。

ハンドル操作を誤ると車は、一瞬のうちに大破する。

僕は何度も【大破現場】を経験してきた。

【校務分掌】や【領域】は、大破までにやや時間がある。

その分、修正の余裕がある。

【学年部会】のハンドルミスは、絶対、修正不能!

1・2・3各学年の教師の力(教育指導力・マネジメント力等々)を、3.333……と3.333……と3.333……になるように組織した。

もちろん、人は機械ではない。

3.333……などと計算できるはずがない。

あたりまえだ。

でも、それをギリギリまでやる。

どうしても出る凹凸の凸は、ぜんぶ1学年に回した。

1学年経営が失敗すると、あとから立て直すことがひじょうにむずかしくなる。

荒れる学校をみていると、原因の多くは1学年経営にある。

逆に、1学年経営がうまくいくと、(これまでの経験からいえば)2・3学年がうまくいく可能性が大きくなる。

【3】徹底!適材適所(最適任者)主義。

教育史・教育哲学史の中に自らの分掌を位置づけて仕事ができる、専門的技量を有する人材。

日本国(具体的には中教審答申等)と分掌運営を直結してプロの仕事ができる人材。

組織編成のとき、いつも、「育成主義」か、「適材適所(最適任者)」主義かに悩む。

ホンマに苦しむ。

今年度も、ホンマにホンマに苦しんだ。

僕が昔、仕えた校長に、教職員にいろいろな校務を計画的に経験させて育てていくという方針で組織作りをする方がいた。

2年間、教務主任をやったら、次の年は生徒指導主任……という具合に。

僕はこの校長の影響を強く受けている。

できることなら、計画的にいろいろなポジションを……という気持ちがある。

しかし、現実にはなかなかむずかしい。

特に今年度は、危機管理という観点から各部署のトラブルへの対応力をアップし、教職員のエネルギー配分を「危機管理に90%」「教育哲学に10%」というような教育現場から、「危機管理40%・教育哲学60%」への脱出を、大きな目標に掲げている関係上、どうしても適材適所(最適任者)主義をとらざるを得ない。

教職員の中には、ずいぶん偏った起用法だと不満に思っている人が、きっといると思う。

【4】学級担任力の保証

学級担任の教育力の維持を図るという観点から適切な配置に努めた。

僕は中学校の学級担任制がベストだとは考えていない。

(もっとはっきりいうと、学級担任制については、毎年、「やめたい、やめたい……これが日本の中学教育の諸悪の根源だ……」と思いながら、ウジウジし、なかなか決断できない。

【学級担任制をやめる勇気】がないのだ。

ということで……)

今年もまた学級担任制を採用することになった。

採用する以上、生徒や保護者に対して【学級担任力は保証】しなければならない。

【お試し期間中の学級担任】などありえない。

そのため、一昨年は学級担任兼教務主任、昨年は学級担任兼学年主任というカタチをとった。

幸い今年はこの「兼務」状態を解消することができた上に、一定の学級担任力を維持することができた。

【5】トラブルへの対応能力アップ。

トラブル対応能力については、「焼き」が入っているというレベルまで腕をあげよう。

下記の記述は、第1次安倍自民大敗後の新聞記事の切り抜きだが、僕は、文中の「掃除」を「ちょっとしたトラブル」と読みかえている。

◇「掃除の下手な大工は仕事もアカン」と語ったのは、大阪万博の日本庭園をはじめとして生涯に120余りの茶室を手がけた数寄屋大工の中村外二さんである。

◇駆け出しの職人は木の削り屑に肌で触れ、道具の使い方や仕事の段取りなどを先輩大工から盗む。

掃除が下手であることは基本の学習を怠ってきた証しであり、いい家が造れるはずもない、と。(中略)

掃除下手の棟梁に社会保障や外交・安保という大建築が手に負えるか、疑問を感じた有権者もいただろう(後略——新聞の切り抜き引用、以上)

【6】組織づくりは「0」からの出発を。

若い頃、1学年に所属になった。

その最初の会議で、学年主任が「うちの学年では……」「うちの学年のやり方は……」を連発するので、これからみんなで「うちの学年」をつくるのではないのか……と強烈な違和感をもったことがある。

組織づくりは、絶対に「0」からの出発でなくてはならない。

★ さらにリアルな情報は 小高進の公式ホームページへ ★